第17课《短文两篇》(陋室铭)课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 第17课《短文两篇》(陋室铭)课件(共32张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-04 11:00:27 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

陋室铭

唐·刘禹锡

初中语文七年级下册

目录

朗读课文

疏通文意

探究主旨

探究写法

朗读课文

学生结合注释和工具书,圈出生字词,并注上拼音,同时划出停顿。

1.自由朗读

指名学生在全班展示朗读,师生共同点评。

2.展示朗读

注意字词正确的读音,校对自己划出的停顿,同时,感受本文句式的特点。

3.听范读

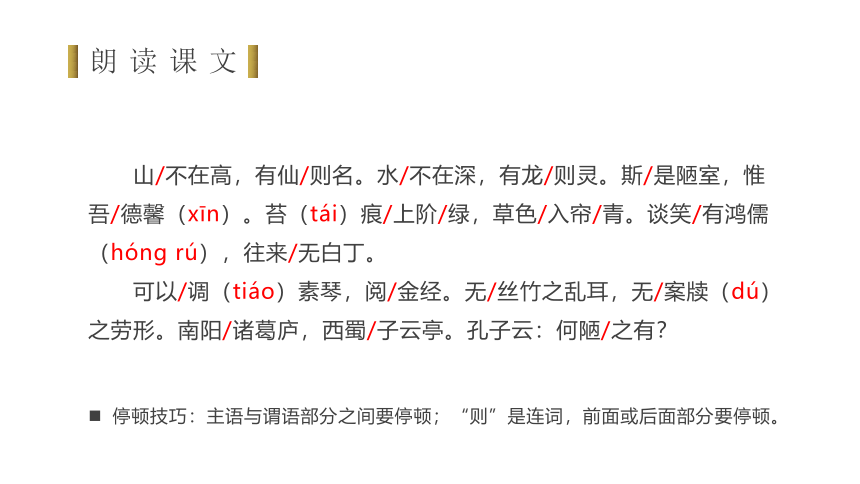

朗读课文

山/不在高,有仙/则名。水/不在深,有龙/则灵。斯/是陋室,惟吾/德馨(xīn)。苔(tái)痕/上阶/绿,草色/入帘/青。谈笑/有鸿儒(hónɡ rú),往来/无白丁。

可以/调(tiáo)素琴,阅/金经。无/丝竹之乱耳,无/案牍(dú)之劳形。南阳/诸葛庐,西蜀/子云亭。孔子云:何陋/之有?

停顿技巧:主语与谓语部分之间要停顿;“则”是连词,前面或后面部分要停顿。

朗读课文

句式特点

多为短句,句式工整,都是对句。

读起来朗朗上口,具有节奏感、韵律感。

句尾押韵:名、灵、馨、青、琴、丁、经、形、亭;

句式整齐、音韵和谐的骈句,富含韵律美。

铭

铭原来是古代刻在器物上用来警戒自己或者称述功德的文字,后来发展成为一种文体。这种文体,文辞精炼、押韵,形式短小,最短者不足10字,与格言颇相似;内容上多有颂扬或鉴戒之意。

文体知识

疏通文意

结合课下注释和工具书,理解重点字词含义并疏通文意。对于疑难词句,提出来师生共同释疑。

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。

【名】出名,有名

【灵】神异

【斯】这 【惟】只

【馨】能散布很远的香气,这里指德行美好

【鸿儒】博学的人

【白丁】平民,指没有功名的人

疏通文意

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。

山不一定要高,有仙人(居住)就有名;水不一定要深,有龙(居住)就显神异。这是简陋的屋舍,只因我(居住的人)的品德好(就不感到简陋了)。苔痕蔓延到台阶上,使台阶都绿了;草色映入眼帘,使室内染上青色。说说笑笑的是博学的人,来来往往的没有平民。

疏通文意

可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

【调……琴】弹琴

【金经】佛经

【丝竹】丝,弦乐器 竹,管乐器

【案牍】官府文书

【形】形体,躯体

【何陋之有】有什么简陋的呢

疏通文意

可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

可以弹奏朴素的古琴,浏览珍贵的佛经。没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府公文劳神伤神。它好比南阳诸葛亮的草庐,西蜀的草玄亭。孔子说:“有什么简陋的呢?”

疏通文意

探究主旨

默读课文,勾画描写陋室的语句,批注出陋室的特点,并思考以下问题。

在作者的眼中,他的房子“陋”还是“不陋”?

他认为不陋的原因是什么?

斯是陋室,惟吾德馨。

含义:由于人的品德高尚,就忘却了室陋;由于人的品德高尚为陋室增光添采。

作用:主旨句,“陋室”二字扣题,“德馨”统领全篇,是全文的核心,“惟”字加强语气。

探究主旨

居室环境

交往人物

日常生活

作者从哪些方面来表现陋室的不陋?

苔痕上阶绿,草色入帘青。

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

实:可以调素琴,阅金经。

虚:无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

清幽雅致

高雅脱俗

雅致恬淡

探究主旨

刘禹锡(772—842)

字梦得,唐代洛阳(现在属河南省)人,著名诗人。唐顺宗时,曾参加王叔文集团的政治革新运动,不久失败,被贬为朗州司马。后又连任连州、夔州、和州等地刺史。晚年回洛阳任太子宾客,世称刘宾客。作品有《刘梦得文集》。

他与唐宋八大家之一的柳宗元交谊很深,世称“刘柳”;与白居易并称为“刘白”;王安石称他为天下奇才。后世尊称他为“诗豪”。

知人论世

资料一:陋室的来历

刘禹锡参加“永贞革新”,革新失败后,被贬为安徽和州一名小小的通判。按朝廷规定,刘禹锡的住房应在县衙内,但是和州县太爷是个“势利眼”,把他安排到城南临江的三间民房居住。对此,能屈能伸的刘禹锡毫不在意,搬了进去,提笔写了一副“面对大江观白帆,身在和州思争辩”的对联,信手贴在寝门上。知县看了对联,认为他因革新降职,被贬到和州县还不服气,一心想着争辩。为了教训他,又把刘禹锡的住所迁到较远的德胜河边,并把住房面积减半。刘禹锡搬到新居,看到河堤两边种着一排排柳树,他又撰写了一副对联:“杨柳青青江水平,人在历阳心在京”。知县看了又恼火又害怕,恼他仍执迷不悟,怕他惹出麻烦牵连自己,又下令将他的住所搬到城中一间只能放一床、一桌、一椅的破旧小屋,看他还怎么接待鸿儒们来此聚会。果然因室内无立足之地,门前逐渐寂寥。但是逆境使刘禹锡的灵魂更加高洁,于是他写下《陋室铭》,并请人刻上石碑,竖于门外。

知人论世

资料二:刘禹锡被贬期间的部分诗作

《秋词》

自古逢秋悲寂寥,

我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,

便引诗情到碧霄。

《浪淘沙》

莫道谗言如浪深,

莫言迁客似沙沉。

千淘万漉虽辛苦,

吹尽狂沙始到金。

《酬乐天扬州初逢席上见赠》

沉舟侧畔千帆过,

病树前头万木春。

今日听君歌一曲,

暂凭杯酒长精神。

知人论世

文中从居室环境、交往人物、日常生活三个方面来写陋室,结合以上资料,说一说刘禹锡是一个怎样的人?

在物质生活日益丰富的今天,你如何看待本文作者所恪守的“惟吾德馨”的情操?

结合以上资料,说一说刘禹锡是一个怎样的人?

从铭文中描绘陋室的三个方面的内容来看,陋室的主人刘禹锡是一个安贫乐道、情趣高雅脱俗的人。他不愿意过那种在喧嚣闹市里为官场所累的生活,也不愿意被繁杂的公文所打扰,表现出他高洁傲岸、不随流俗的节操。

探究主旨

你如何看待本文作者所恪守的“惟吾德馨”的情操?

作者恪守“惟吾德馨”的情操,表现出封建知识分子洁身自好的人生品格,在当时有进步意义。在物质生活日益丰富的今天,仍然有进步意义。斯是陋室,惟吾德馨。物质生活再丰富也要有高尚的精神追求。

探究主旨

探究写法

小组合作,探究以下问题

1.文章起笔写山水似乎与陋室不相干,为什么要这样写?

2.结尾为何写诸葛庐、子云亭?

3.为何引用孔子的话作结?

文章起笔写山水似乎与陋室不相干,为什么要这样写?

①运用对偶,比兴,以虚衬实,以山水作比喻,引出陋室,如水流直下,水到渠成,十分自然地写出陋室不陋的原因,即后文的“德馨”。

②运用类比手法,作者用“山、水”类比陋室,“仙、龙”类比“吾”,表明“斯是陋室,惟吾德馨”的观点。

比兴:是中国诗歌中的一种传统表现手法。

比就是比喻,是对人或物加以形象的比喻,使其特征更加鲜明突出。

兴就是起兴,即借助其他事物作为诗歌发端,以引起所要歌咏的内容。“比”与“兴”常常连用。

写法探究

结尾为何写诸葛庐、子云亭?

运用类比,作者用诸葛亮和扬子云的名室和自己的陋室相比,在说明自己的陋室不陋;以古代明贤自况,表明“陋室”主人也具有古代明贤的志趣和抱负,说明陋室不陋的原因是主人品德高尚。

类比:通过已知事物与跟它有某些相同或相似特点的事物进行比较类推,从而证明一个道理的方法叫类比,是同类事物或有同种性质的事物之间的比较。

写法探究

为何引用孔子的话作结?

文章结尾引经据典,引用孔子的话是全文的点睛之笔,以此来总结全文,与开头“惟吾德馨”相呼应,点明文章主旨,表明作者高洁傲岸的情操和安贫乐道的精神。

典故:孔子打算搬到九夷山去住,有人对他说:“那个地方十分简陋,你怎么能去住呢?”孔子回答说:“君子居之,何陋之有?”

写法探究

托物言志

指通过描写客观事物,寄托、传达作者的某种感情、抱负和志趣。即将个人之“志”依托在某个具体之“物”上。于是,这个“物”便具有了某种象征意义,成为作者的志趣、意愿或理想的寄托者。

陋室不陋,是因为自己的德行高尚。作者借助对陋室的描绘和赞颂来表达自己的高洁志趣。

写法探究

本文虽只有81字,但句式整齐,音韵和谐,文字优美而富有意蕴。运用托物言志和类比的方法,通过对陋室的描绘和赞美,传达出作者的情感和志向,作者乐于过一种远离世俗纷扰、恬淡闲适的高雅生活,甘于淡泊、不为物役、安贫乐道,并以古代贤士自况,表明自己高洁的志趣和高尚的情操,充满了自信与豪情。

课堂小结

陋室铭

设喻引题

山

仙

水

龙

比喻起兴

陋室

德馨

陋室不陋

环境优美(清幽雅致)

生活情趣(雅致恬淡)

引古贤以自况

反诘点题

交友高雅(高雅脱俗)

托物言志

安贫乐道 高洁傲岸

结构梳理

1.背诵、默写《陋室铭》全文。

2.完成分层作业对应练习。

3.试着运用托物言志的写法描写身边的物,表达自己的志向。

课后巩固

陋室铭

唐·刘禹锡

初中语文七年级下册

目录

朗读课文

疏通文意

探究主旨

探究写法

朗读课文

学生结合注释和工具书,圈出生字词,并注上拼音,同时划出停顿。

1.自由朗读

指名学生在全班展示朗读,师生共同点评。

2.展示朗读

注意字词正确的读音,校对自己划出的停顿,同时,感受本文句式的特点。

3.听范读

朗读课文

山/不在高,有仙/则名。水/不在深,有龙/则灵。斯/是陋室,惟吾/德馨(xīn)。苔(tái)痕/上阶/绿,草色/入帘/青。谈笑/有鸿儒(hónɡ rú),往来/无白丁。

可以/调(tiáo)素琴,阅/金经。无/丝竹之乱耳,无/案牍(dú)之劳形。南阳/诸葛庐,西蜀/子云亭。孔子云:何陋/之有?

停顿技巧:主语与谓语部分之间要停顿;“则”是连词,前面或后面部分要停顿。

朗读课文

句式特点

多为短句,句式工整,都是对句。

读起来朗朗上口,具有节奏感、韵律感。

句尾押韵:名、灵、馨、青、琴、丁、经、形、亭;

句式整齐、音韵和谐的骈句,富含韵律美。

铭

铭原来是古代刻在器物上用来警戒自己或者称述功德的文字,后来发展成为一种文体。这种文体,文辞精炼、押韵,形式短小,最短者不足10字,与格言颇相似;内容上多有颂扬或鉴戒之意。

文体知识

疏通文意

结合课下注释和工具书,理解重点字词含义并疏通文意。对于疑难词句,提出来师生共同释疑。

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。

【名】出名,有名

【灵】神异

【斯】这 【惟】只

【馨】能散布很远的香气,这里指德行美好

【鸿儒】博学的人

【白丁】平民,指没有功名的人

疏通文意

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。

山不一定要高,有仙人(居住)就有名;水不一定要深,有龙(居住)就显神异。这是简陋的屋舍,只因我(居住的人)的品德好(就不感到简陋了)。苔痕蔓延到台阶上,使台阶都绿了;草色映入眼帘,使室内染上青色。说说笑笑的是博学的人,来来往往的没有平民。

疏通文意

可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

【调……琴】弹琴

【金经】佛经

【丝竹】丝,弦乐器 竹,管乐器

【案牍】官府文书

【形】形体,躯体

【何陋之有】有什么简陋的呢

疏通文意

可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

可以弹奏朴素的古琴,浏览珍贵的佛经。没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府公文劳神伤神。它好比南阳诸葛亮的草庐,西蜀的草玄亭。孔子说:“有什么简陋的呢?”

疏通文意

探究主旨

默读课文,勾画描写陋室的语句,批注出陋室的特点,并思考以下问题。

在作者的眼中,他的房子“陋”还是“不陋”?

他认为不陋的原因是什么?

斯是陋室,惟吾德馨。

含义:由于人的品德高尚,就忘却了室陋;由于人的品德高尚为陋室增光添采。

作用:主旨句,“陋室”二字扣题,“德馨”统领全篇,是全文的核心,“惟”字加强语气。

探究主旨

居室环境

交往人物

日常生活

作者从哪些方面来表现陋室的不陋?

苔痕上阶绿,草色入帘青。

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

实:可以调素琴,阅金经。

虚:无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

清幽雅致

高雅脱俗

雅致恬淡

探究主旨

刘禹锡(772—842)

字梦得,唐代洛阳(现在属河南省)人,著名诗人。唐顺宗时,曾参加王叔文集团的政治革新运动,不久失败,被贬为朗州司马。后又连任连州、夔州、和州等地刺史。晚年回洛阳任太子宾客,世称刘宾客。作品有《刘梦得文集》。

他与唐宋八大家之一的柳宗元交谊很深,世称“刘柳”;与白居易并称为“刘白”;王安石称他为天下奇才。后世尊称他为“诗豪”。

知人论世

资料一:陋室的来历

刘禹锡参加“永贞革新”,革新失败后,被贬为安徽和州一名小小的通判。按朝廷规定,刘禹锡的住房应在县衙内,但是和州县太爷是个“势利眼”,把他安排到城南临江的三间民房居住。对此,能屈能伸的刘禹锡毫不在意,搬了进去,提笔写了一副“面对大江观白帆,身在和州思争辩”的对联,信手贴在寝门上。知县看了对联,认为他因革新降职,被贬到和州县还不服气,一心想着争辩。为了教训他,又把刘禹锡的住所迁到较远的德胜河边,并把住房面积减半。刘禹锡搬到新居,看到河堤两边种着一排排柳树,他又撰写了一副对联:“杨柳青青江水平,人在历阳心在京”。知县看了又恼火又害怕,恼他仍执迷不悟,怕他惹出麻烦牵连自己,又下令将他的住所搬到城中一间只能放一床、一桌、一椅的破旧小屋,看他还怎么接待鸿儒们来此聚会。果然因室内无立足之地,门前逐渐寂寥。但是逆境使刘禹锡的灵魂更加高洁,于是他写下《陋室铭》,并请人刻上石碑,竖于门外。

知人论世

资料二:刘禹锡被贬期间的部分诗作

《秋词》

自古逢秋悲寂寥,

我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,

便引诗情到碧霄。

《浪淘沙》

莫道谗言如浪深,

莫言迁客似沙沉。

千淘万漉虽辛苦,

吹尽狂沙始到金。

《酬乐天扬州初逢席上见赠》

沉舟侧畔千帆过,

病树前头万木春。

今日听君歌一曲,

暂凭杯酒长精神。

知人论世

文中从居室环境、交往人物、日常生活三个方面来写陋室,结合以上资料,说一说刘禹锡是一个怎样的人?

在物质生活日益丰富的今天,你如何看待本文作者所恪守的“惟吾德馨”的情操?

结合以上资料,说一说刘禹锡是一个怎样的人?

从铭文中描绘陋室的三个方面的内容来看,陋室的主人刘禹锡是一个安贫乐道、情趣高雅脱俗的人。他不愿意过那种在喧嚣闹市里为官场所累的生活,也不愿意被繁杂的公文所打扰,表现出他高洁傲岸、不随流俗的节操。

探究主旨

你如何看待本文作者所恪守的“惟吾德馨”的情操?

作者恪守“惟吾德馨”的情操,表现出封建知识分子洁身自好的人生品格,在当时有进步意义。在物质生活日益丰富的今天,仍然有进步意义。斯是陋室,惟吾德馨。物质生活再丰富也要有高尚的精神追求。

探究主旨

探究写法

小组合作,探究以下问题

1.文章起笔写山水似乎与陋室不相干,为什么要这样写?

2.结尾为何写诸葛庐、子云亭?

3.为何引用孔子的话作结?

文章起笔写山水似乎与陋室不相干,为什么要这样写?

①运用对偶,比兴,以虚衬实,以山水作比喻,引出陋室,如水流直下,水到渠成,十分自然地写出陋室不陋的原因,即后文的“德馨”。

②运用类比手法,作者用“山、水”类比陋室,“仙、龙”类比“吾”,表明“斯是陋室,惟吾德馨”的观点。

比兴:是中国诗歌中的一种传统表现手法。

比就是比喻,是对人或物加以形象的比喻,使其特征更加鲜明突出。

兴就是起兴,即借助其他事物作为诗歌发端,以引起所要歌咏的内容。“比”与“兴”常常连用。

写法探究

结尾为何写诸葛庐、子云亭?

运用类比,作者用诸葛亮和扬子云的名室和自己的陋室相比,在说明自己的陋室不陋;以古代明贤自况,表明“陋室”主人也具有古代明贤的志趣和抱负,说明陋室不陋的原因是主人品德高尚。

类比:通过已知事物与跟它有某些相同或相似特点的事物进行比较类推,从而证明一个道理的方法叫类比,是同类事物或有同种性质的事物之间的比较。

写法探究

为何引用孔子的话作结?

文章结尾引经据典,引用孔子的话是全文的点睛之笔,以此来总结全文,与开头“惟吾德馨”相呼应,点明文章主旨,表明作者高洁傲岸的情操和安贫乐道的精神。

典故:孔子打算搬到九夷山去住,有人对他说:“那个地方十分简陋,你怎么能去住呢?”孔子回答说:“君子居之,何陋之有?”

写法探究

托物言志

指通过描写客观事物,寄托、传达作者的某种感情、抱负和志趣。即将个人之“志”依托在某个具体之“物”上。于是,这个“物”便具有了某种象征意义,成为作者的志趣、意愿或理想的寄托者。

陋室不陋,是因为自己的德行高尚。作者借助对陋室的描绘和赞颂来表达自己的高洁志趣。

写法探究

本文虽只有81字,但句式整齐,音韵和谐,文字优美而富有意蕴。运用托物言志和类比的方法,通过对陋室的描绘和赞美,传达出作者的情感和志向,作者乐于过一种远离世俗纷扰、恬淡闲适的高雅生活,甘于淡泊、不为物役、安贫乐道,并以古代贤士自况,表明自己高洁的志趣和高尚的情操,充满了自信与豪情。

课堂小结

陋室铭

设喻引题

山

仙

水

龙

比喻起兴

陋室

德馨

陋室不陋

环境优美(清幽雅致)

生活情趣(雅致恬淡)

引古贤以自况

反诘点题

交友高雅(高雅脱俗)

托物言志

安贫乐道 高洁傲岸

结构梳理

1.背诵、默写《陋室铭》全文。

2.完成分层作业对应练习。

3.试着运用托物言志的写法描写身边的物,表达自己的志向。

课后巩固

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读