部编版历史七年级下册 第6课 北宋的政治 同步精品练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版历史七年级下册 第6课 北宋的政治 同步精品练习(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 40.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-01-04 09:46:04 | ||

图片预览

文档简介

第6课 北宋的政治

一 、单选题(本大题共20小题,共20分)

1.(1分)宋太祖赵匡胤打破传统中国作风,以务实态度从事各项政治改革,如收权、分权、重文轻武等防“弊”之政。他这样做的主要目的为( )

A. 促进阶层流动 B. 强化中央集权 C. 推动教育发展 D. 加强思想控制

2.(1分)在宋朝,(武官)即使将兵数十万,恢复幽、蓟,凯歌而还,献捷太庙,其荣亦不可及(文人)状元登第。出现这一现象的原因是( )

A. 科举完善促进文化发展 B. 重文轻武政策的推行

C. 机构重叠导致财政困难 D. 边境地区的战事频繁

3.(1分)有一种史学观点认为:宋朝某项政策的实行,使得中国人丧失了汉朝“犯我强汉者,虽远必诛”的尚武精神,以至其在与辽、西夏、金等少数民族政权的战争中屡屡败北。这项政策应该是( )

A. 重文轻武 B. 发展文教 C. 休养生息 D. 重农抑商

4.(1分)960年,在陈桥驿发动兵变,夺取后周政权,改国号为宋的是( )

A. 李世民 B. 赵匡胤 C. 赵构 D. 朱元璋

5.(1分)下列对联描写宋太祖赵匡胤的是( )

A. 开明君主鉴隋训,贞观之治有遗风 B. 武周政治得发展,无字之碑任后评

C. 励精图治呈盛世,安史乱后国渐衰 D. 陈桥兵变成君主,一杯美酒释兵权

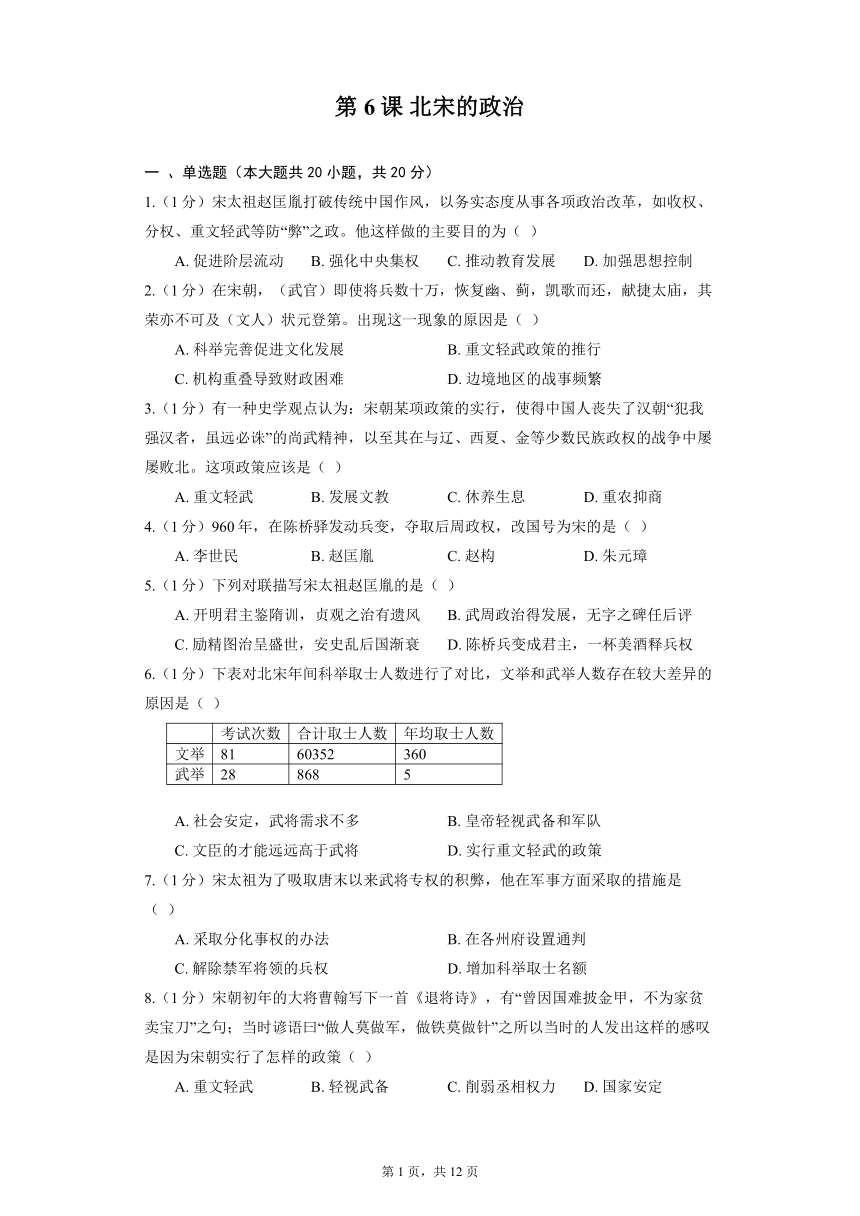

6.(1分)下表对北宋年间科举取士人数进行了对比,文举和武举人数存在较大差异的原因是( )

考试次数 合计取士人数 年均取士人数

文举 81 60352 360

武举 28 868 5

A. 社会安定,武将需求不多 B. 皇帝轻视武备和军队

C. 文臣的才能远远高于武将 D. 实行重文轻武的政策

7.(1分)宋太祖为了吸取唐末以来武将专权的积弊,他在军事方面采取的措施是( )

A. 采取分化事权的办法 B. 在各州府设置通判

C. 解除禁军将领的兵权 D. 增加科举取士名额

8.(1分)宋朝初年的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时谚语曰“做人莫做军,做铁莫做针”之所以当时的人发出这样的感叹是因为宋朝实行了怎样的政策( )

A. 重文轻武 B. 轻视武备 C. 削弱丞相权力 D. 国家安定

9.(1分)中央和地方关系是国家政治生活中的重要问题。下列措施中属于北宋时期通过经济手段防止地方割据的是( )

A. 实行分封制 B. 开通大运河 C. 颁布推恩令 D. 设置转运使

10.(1分)下面“笔记卡片”记录的是中国古代某王朝加强中央集权的措施。据此可知,该王朝是( )

中央:枢密院掌军政,三司掌财政,增设参知政事为副相

地方:文官任知州,增设通判;转运使统管地方财政;地方精锐部队编入禁军

A. 秦朝 B. 唐朝 C. 宋朝 D. 明朝

11.(1分)宋朝儿童念的《神童诗》,一开头就是“天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,唯有读书高”。民间谚语曰:“做人奠做军,做铁莫做针。”此现象产生的主要原因在于( )

A. 文化繁荣带来的影响 B. 三司掌财权带来的影响

C. 重文轻武带来的影响 D. 多人宰相制带来的影响

12.(1分)下列谚语中,最能体现宋朝重文轻武政策的是( )

A. 苏湖熟,天下足

B. 撼山易,撼岳家军难

C. 朝为田舍郎,暮登天子堂

D. 万般皆下品,惟有读书高;做人莫做军,做铁莫做针

13.(1分)针对唐朝中后期宰相权力过大的问题,宋太祖采取的解决办法是( )

A. 权分三公 B. 废除丞相 C. 分化事权 D. 官员轮换

14.(1分)北宋建立后推出系列管理新规:中央机构要职由文人出任;地方知州派文人担任;国家军事大权由文臣掌管。武将只能练兵无权调兵;武将带兵打仗只能按朝廷预授的“阵图”行军布阵。这表明北宋( )

A. 大力推行重文轻武政策 B. 全面实施民族和解政策

C. 积极推行重农抑商政策 D. 全面实施闭关锁国政策

15.(1分)五代十国呈现出“(天子)兵强马壮者为之”的局势,让后来的统治者引以为戒,为此两宋时期中央政府都采用的策略是( )

A. 设转运使 B. 重文轻武 C. 减免赋税 D. 杯酒释兵权

16.(1分)“黄袍加身统天下,五代纷争从此休。”“黄袍加身”是由一种不流血的方式结束了多年的混战,开启了一个新的时代,从此,中华民族开始了又一轮文明的复兴。“黄袍加身”的皇帝是( )

A. 隋炀帝杨广 B. 唐太宗李世民 C. 宋太祖赵匡胤 D. 明太祖朱元璋

17.(1分)历代开国皇帝都注意吸取前朝灭亡的教训,宋太祖为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,而采取的治国政策是( )

A. 休养生息 B. 轻徭薄赋 C. 尚武轻文 D. 重文轻武

18.(1分)陈桥驿位于今天河南省新乡市。一千多年前,一位禁军统帅在此地“黄袍加身”称帝。他所建立的朝代史称( )

A. 隋朝 B. 唐朝 C. 北宋 D. 南宋

19.(1分)中国古代知识阶层统称为士大夫。北宋时期,士大夫阶层强势崛起,成为北宋社会的中坚阶层。这一时期士大夫崛起的主要原因是( )

A. 积贫积弱求出路 B. 重用文臣抑武将

C. 杯酒释权强皇权 D. 陈桥兵变取后周

20.(1分)在学习宋朝历史的时候,往往会看到“陈桥兵变”“黄袍加身”等字眼,此史实讲述的是( )

A. 宋太宗对辽发动战争 B. 宋高宗建立南宋

C. 宋太祖建立北宋 D. 宋金议和

二 、综合题(本大题共9小题,共30分)

21.(10分)材料一:熙宁二年(1069年)二月,宋神宗任命王安石为参知政事,王安石提出当务之急在于改变风俗、确立法度,提议变法改革,神宗赞同。为指导变法的实施,设立制置三司条例司,统筹财政。同年四月,遣人察诸路农田、水利、赋役;七月,立淮浙江湖六路均输法;九月,立青苗法;十一月,颁农田水利条约。改革涉及经济、军事和教育领域。他们通过变法摆脱统治危机,实现富国强兵。

材料二:由于大兴科举、对文官的笼络政策,导致官员多贪恋权位,官僚机构庞大而臃肿。为了防止武官专权,对武将频繁调动,使得兵将不相习,兵士虽多但不精,对外作战处于不利地位。由于土地兼并现象严重,大批农民丧失土地。兼之富豪隐瞒土地,导致财政收入锐减,出现了立国以来少有的财政赤字。连年战争和频繁的自然灾害,各地怨声不断。农民由于没有生路,纷纷揭竿而起。

1.根据材料一,这次改革历史上称为什么?其目的是什么?

2.根据材料二和相关问题,探究材料一中“这次改革”的原因有哪些。

22.(10分)科举制在封建社会维持了约1300年,产生了深远的影响。阅读材料,回答问题。

材料一(隋创进士科之后)历代踵行,时加修正,以迄于明清,防闲之法益密,取人之道益公。

——邓嗣禹《中国考试制度史》材料二 唐朝科举考试内容

科目 初试 二试 三试

明经 选《礼记》或《左传》之一及《孝经》《论语》《尔雅》,每经帖十条 口答诸经大义十条 答时务策三道

进士 选《礼记》或《左传》之一及《尔雅》每经帖十条 作诗、赋、文各一篇 作时务策五道

——陈茂同《中国历代选官制度》材料三 宋朝注重文教事业,改革和发展科举制。宋代科举扩大了录取范围,名额也成倍增加,只要登科一般都授予官职,逐渐形成庞大的文官集团。

——七年级下册历史教学参考书材料四 最初的考试完全是综合性的……渐渐地,这些考试集中于文体和儒家正统观念,最后结果是形成一种制度……一方面,它为中国提供了一种有效稳定的行政管理,促进了教育文艺的发展,但也正是这一制度,扼制了创造力,培育了顺从性。

——(美)斯塔夫利亚诺斯《全球通史》

1.据材料一指出科举制正式确立的标志,结合所学知识,唐朝的武则天对完善科举制度有何贡献?

2.材料二中唐代科举考试主要包括哪两个科目?初试时主要考查的是什么内容?

3.据材料三,归纳科举制在宋朝发展的主要表现。结合所学知识指出,“注重文教事业”与宋朝什么国策有关?

4.阅读材料四,概括指出作者认为科举制度的积极作用和不足之处分别是什么?

23.(10分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 1049年,范仲淹到杭州做官,考虑到苏州的宗族中尚有不知饥寒的成员,以俸禄购买良田,捐给范氏宗族作为公产,设立管理机构管理,称为“义庄”。范仲淹为义庄制定了“规矩”,大致如下:

(一)宗族内部逐房计口给术,男女五岁以上每人每日白术一升(约略相当于每人一天的粮食消耗量);

(二)每人每年冬衣布一,五岁以上十岁以下减半;

(六)乡里、外姻、亲戚中有贫困、急难不能度日者,诸房商议核实,酌量济助;

(七)年成半熟,必当椿留三年以上粮储,以备凶荒。

--多贺秋五郎编《宗谱研究》等材料二 范氏义庄有着严密的内部规范管理的措施,随着时代的发展,传承人不断完善补充旧有规定。旧规规定,管理人的长辈不得干涉义田事务,以致出现管理人带着外人开仓卖粮的粮事。于是到南宋时加一条:一旦管理人徇私,义庄成员可以揭发。由于宗族成员不断增加,而义田数量所增有限,难以为继,所以义庄逐渐向以救助族中之贫困成员为主转变。后世范氏子孙也对义庄屡有捐助,如清前期大同知府范瑶捐助田地1000 亩。虽然朝代更迭,历经战乱,但子孙世守,前赴后继,承其志扩其业,一直到清朝宣统年间义庄依然有田5300亩,且运作良好,持续长达八百多年。

--陈来生《范仲淹义庄的依法管理对当今法制建设的启示》

1.根据材料一、二,结合所学知识,概括范仲淹创立义庄的目的和功能。

2.根据材料一、二,结合所学知识,简述范氏义庄持续八百多年的原因。

3.结合以上材料,谈谈范氏义庄运作对于我国慈善事业的启示。

答案和解析

1.【答案】B;

【解析】宋太祖赵匡胤打破传统中国作风,以务实态度从事各项政治改革,如收权、分权、重文轻武等防“弊”之政。他这样做的主要目的为强化中央集权,巩固封建统治,防止唐末武将专横跋扈的弊端重现。BCD不符合题意,排除。

故选:B。

此题主要考查宋朝重文轻武的政策,掌握相关的基础知识。

此题主要考查宋朝重文轻武的政策,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

2.【答案】B;

【解析】结合所学可知,题干材料可知,描绘出将领即使领兵打仗获胜的荣誉也不及考上状元,反映了当时北宋政府重文轻武的国策,士人受到社会普遍尊重。宋太祖赵匡胤本是后周禁军统帅,靠部下将领的拥护,发动陈桥驿兵变,夺得后周政权,建立宋,因其以武力夺位,再加上五代时期,武将夺权的情况特别多,故特别害怕部下掌握兵权的将领效法不信任武将,重文轻武,压制武将,防止武将篡位,B是正确的选项;ACD不符合题意。

故选:B。

此题主要考查北宋加强中央集权的措施,解答该题的关键是结合所学知识,准确解读材料中的现象。

本题关键是抓住题干的主旨是重文轻武政策,根据所学知识,对选项逐一进行分析解答即可。

3.【答案】A;

【解析】为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖推行重文轻武政策,抑制武将,提升文官地位。北宋的重文轻武政策扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。但武将受到过于限制,导致军队战斗力减弱。宋朝的重文轻武政策的实行,使得中国人丧失了汉朝“犯我强汉者,虽远必诛”的尚武精神,以至其在与辽、西夏、金等少数民族政权的战争中屡屡败北。选项A符合题意。

故选:A。

此题主要考查宋朝实行的重文轻武政策的相关史实。北宋的重文轻武政策扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。但武将受到过于限制,导致军队战斗力减弱。

此题主要考查解读题干信息和对历史史实的分析和准确识记能力。理解并识记宋朝实行的重文轻武政策的相关史实。

4.【答案】B;

【解析】960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,建立宋朝,取代后周,以开封为东京,作为都城,史称北宋,赵匡胤就是宋太祖.北宋建立后,陆续消灭各地的割据势力,统一了中原和南方的广大地区,结束了五代十国分裂局面,B项正确;李世民就是唐太宗,排除A项;赵构是宋朝第十位皇帝,不是开国皇帝,排除C项;朱元璋建立明朝,排除D项。

故选:B。

此题主要考查北宋建立的相关知识,掌握相关基础知识。

此题主要考查学生的识记能力,掌握北宋建立的相关知识。

5.【答案】D;

【解析】据所学知,描写宋太祖赵匡胤的对联是陈桥兵变成君主,一杯美酒释兵权,960年赵匡胤发动陈桥兵变,建立北宋,北宋建立后,宋太祖通过杯酒解兵权收回了领兵将领的权力。A说的是唐太宗,B说的是武则天,C说的是唐玄宗。

故选:D。

此题主要考查宋太祖赵国胤的相关知识,掌握相关基础知识。

此题主要考查学生的分析能力,掌握宋太祖赵国胤的相关知识。

6.【答案】D;

【解析】根据材料信息并结合所学知识,表格对北宋年间文举和武举取士人数进行了对比,体现了宋朝治国策略是重文轻武。宋朝实行重文轻武的政策的具体表现是宋太祖有意重用文官掌握军政大权,后继的宋太宗继续采取抑制武将,提升文官的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成,D项正确;ABC与题意数据不符,排除ABC项。

故选:D。

此题主要考查了宋朝的重文轻武政策以及影响,掌握相关基础知识。

此题主要考查了宋朝的重文轻武政策以及影响,注意基础知识的识记与理解。

7.【答案】C;

【解析】据所学知识可知,宋太祖采取一系列措施加强中央集权,他深知唐末以来武将专权的积弊,首先解除禁军将领的兵权,牢牢地控制了军队。在中央,宋太祖为了防止宰相权力过大,采取分化事权的办法,削弱相权。在地方,宋太祖为了加强控制,派文臣担任各地州县的长官,陆续取代原来藩镇手下的爪牙。为防止知州的权利过大难以控制,实施三年一换的制度,频繁调动州县长官;还在各州府设置通判,以分知州的权力。宋朝注重发展文教事业,改革和发展了科举制。宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。宋太祖为了吸取唐末以来武将专权的积弊,他在军事方面采取的措施是解除禁军将领的兵权,选项C符合题意;排除ABD项。

故选:C。

此题主要考查宋太祖加强中央集权的措施的相关史实。重点掌握的相关史实。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记宋太祖加强中央集权的措施的相关史实。

8.【答案】A;

【解析】据题干并结合所学知识可知,宋朝出现这样的诗句和谚语,主要是因为宋朝采取重文轻武的政策。宋太祖有意重用文官掌握军政大权,后继的宋太宗继续抑制武将,提升文官的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。

故选:A。

此题主要考查宋代的重文轻武政策,掌握相关的基础知识。

此题主要考查宋代的重文轻武政策,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

9.【答案】D;

【解析】宋太祖下令取消节度使收税的权力,除各州留一部分用作地方的必要开支外,其余一切税收由中央掌控。后来又陆续在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。

故选:D。

此题主要考查北宋加强中央集权的措施,掌握相关的基础知识。

此题主要考查北宋加强中央集权的措施,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

10.【答案】C;

【解析】根据所学知识可知,北宋在中央设枢密院专掌军政,三司专掌财政,与宰相分权,并增设参知政事为副相。在地方,由文官任知州,州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约。转运使统管地方财政;地方精锐部队编入禁军。据此判断,该王朝是宋朝,C项正确;由此可知,题干材料所指的朝代为宋朝,因此,ABD项不符合题意,排除ABD项。

故选:C。

此题主要考查了宋朝加强中央集权的措施,掌握相关基础知识。

此题主要考查了宋朝加强中央集权的措施,注意基础知识的识记与理解。

11.【答案】C;

【解析】根据“宋朝儿童念的《神童诗》,一开头就是‘天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,唯有读书高’。民间谚语曰:‘做人奠做军,做铁莫做针。’”可知,题干这种现象的出现就是由于宋朝实行重文轻武的政策造成的。宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。故C符合题意,ABD错误。

故选:C。

此题主要考查了宋朝的重文轻武政策,掌握相关基础知识。

此题主要考查了宋朝的重文轻武政策,注意基础知识的识记与理解。

12.【答案】D;

【解析】宋代儿童启蒙教育念的《神童诗》开篇就说:“万般皆下品,唯有读书高”;当时还有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”这反映了宋朝文人地位高于军人,体现宋朝重文轻武。宋朝实行重文轻武的政策的具体表现是宋太祖有意重用文官掌握军政大权,后继的宋太宗继续抑制武将,提升文官的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。武将带兵打仗要按照朝廷预授的“阵图”行军布阵,严重束缚了统军的指挥权。宋朝注重文教事业,改革和发展了科举制,宋初时大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变转移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。

故选:D。

此题主要考查了宋朝重文轻武的政策。宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。

本题属于材料型选择题,主要考查学生的阅读分析能力,解答此类必须认真阅读材料,结合所学知识提炼材料中的重要信息和观点。

13.【答案】C;

【解析】针对唐朝中后期宰相权力过大的问题,宋太祖采取分化事权的办法,削弱相权。

故选:C。

此题主要考查北宋的政治,掌握相关的基础知识。

此题主要考查北宋的政治,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

14.【答案】A;

【解析】根据题干结合所学知识可知,题干这表明北宋实行重文轻武政策。为防止唐末以来武将专横的弊端重现,宋太祖有意重用文臣掌握军政大权。后继的宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。当时的文官担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇高于武将。武将受到多方面的牵制,带兵打仗要按照朝廷预授的“阵图”行军布阵,这严重束缚了统军的指挥权。故A符合题意,BCD史实错误,与北宋不符,排除。

故选:A。

此题主要考查了宋朝的重文轻武政策等知识,重点掌握相关基础知识。

此题主要考查了宋朝的重文轻武政策等知识,注意基础知识的识记与理解。

15.【答案】B;

【解析】“五代十国呈现出‘(天子)兵强马壮者为之’的局势,让后来的统治者引以为戒”表明五代十国的局势引起后来统治者的警惕,宋朝皇帝害怕历史再次重演,必须要削夺武人军权,实行重文轻武的政策。AC是经济上的政策,D是宋太祖的事迹。

故选:B。

此题主要考查了宋朝重文轻武的政策。宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。

此题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记宋朝实行重文轻武政策的目的、具体措施与影响。

16.【答案】C;

【解析】据所学可知,诗句“黄袍加身统天下,五代纷争从此休。”描述的是赵匡胤建立北宋的史实。960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,建立宋朝,取代后周,以开封为东京,作为都城,史称北宋,赵匡胤就是宋太祖,北宋建立后,陆续消灭各地的割据势力,统一了中原和南方的广大地区,结束了五代十国分裂局面。C符合题意。排除ABD。

故选:C。

本题以“黄袍加身统天下,五代纷争从此休”为切入点,考查北宋建立的相关知识。

识记北宋建立的时间、人物及意义。运用所学综合作答。

17.【答案】D;

【解析】根据所学知识可知,宋朝为了防止唐末以来武将专横跋扈的弊端实行重文轻武政策,它扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变转移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定,但也导致官僚机构臃肿,财政负担沉重,官员冗滥、军队指挥不灵,宋朝军事实力较弱,在与周边少数民族政权的军事冲突中处于十分被动的局面,最终导致了国家的灭亡。所以D选项符合题意。

故选:D。

本题以历代开国皇帝都注意吸取前朝灭亡的教训为切入点,考查的是宋太祖重文轻武政策。

此题主要考查学生对历史史实的准确识记和理解能力。注意掌握重文轻武政策的相关知识点。

18.【答案】C;

【解析】据题干并结合所学知识可知,960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,他的部下拥立他当皇帝。赵匡胤随即回师夺取后周政权,改国号为宋,以开封为东京,作为都城,史称北宋。赵匡胤就是宋太祖。

故选:C。

此题主要考查北宋的建立,掌握相关的基础知识。

此题主要考查北宋的建立,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

19.【答案】B;

【解析】根据题干“北宋时期,士大夫阶层强势崛起,成为北宋社会的中坚阶层。”可知,宋朝时期士大夫崛起的主要原因是宋朝实行重文轻武政策。宋朝注重发展文教事业,改革和发展了科举制。宋初时大幅度增加科举取士名额,提高进土地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。科举制度的发展,对宋代社会产生了深远影响,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。B符合题意。ACD与题干无关,排除。

故选:B。

此题主要考查了宋朝的重文轻武政策以及影响,掌握相关基础知识。

此题主要考查了宋朝的重文轻武政策以及影响,注意基础知识的识记与理解。

20.【答案】C;

【解析】结合所学内容可知,“陈桥兵变”、“黄袍加身”反映的是赵匡胤发动兵变夺取后周政权,建立北宋,C项正确;“陈桥兵变”和“黄袍加身”与宋太宗、宋高宗无关,排除AB项;宋金议和是南宋和金之间,与题意不符,排除D项。

故选:C。

此题主要考查赵匡胤,知道与“陈桥兵变”、“黄袍加身”有关的人物是赵匡胤。

此题主要考查解读题干信息和对历史史实的准确识记和理解能力。注意掌握宋太祖赵匡胤的有关活动。

21.【答案】王安石变法;摆脱统治危机,实现富国强兵。;官僚机构和军队的不断膨胀,政府官俸和军费开支浩大,财政入不敷出。与此同时,土地兼并剧烈,农民起义此起彼伏。;

【解析】

此题主要考查宋代的重文轻武政策、王安石变法等相关史实,掌握相关的基础知识。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记宋代的重文轻武政策、王安石变法等相关史实。

22.【答案】进士科的创立;创立殿试制度。;明经、进士;内容:儒家经典。;扩大录取范围,增加取士名额,只要登科都授予官职;重文轻武。;为中国提供了一种有效稳定的行政管理,促进了教育文艺的发展;扼制了创造力,培育了顺从性。;

【解析】

此题主要考查科举制的创立及其影响、宋代的重文轻武等相关史实,掌握相关的基础知识。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记科举制的创立及其影响、宋代的重文轻武等相关史实。

23.【答案】救济贫民,主要是宗族中的贫民;功能是义务赈济宗族中的贫困成员。;管理严格,义庄成员相互监督,后世范氏子孙对义庄屡有捐助等。;赈济贫民要公开公平,防止假公济私,中饱私囊等。;

【解析】

此题主要考查范氏义庄的兴衰等相关史实,掌握相关的基础知识。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记范氏义庄的兴衰等相关史实。

第 12 页,共 12 页

一 、单选题(本大题共20小题,共20分)

1.(1分)宋太祖赵匡胤打破传统中国作风,以务实态度从事各项政治改革,如收权、分权、重文轻武等防“弊”之政。他这样做的主要目的为( )

A. 促进阶层流动 B. 强化中央集权 C. 推动教育发展 D. 加强思想控制

2.(1分)在宋朝,(武官)即使将兵数十万,恢复幽、蓟,凯歌而还,献捷太庙,其荣亦不可及(文人)状元登第。出现这一现象的原因是( )

A. 科举完善促进文化发展 B. 重文轻武政策的推行

C. 机构重叠导致财政困难 D. 边境地区的战事频繁

3.(1分)有一种史学观点认为:宋朝某项政策的实行,使得中国人丧失了汉朝“犯我强汉者,虽远必诛”的尚武精神,以至其在与辽、西夏、金等少数民族政权的战争中屡屡败北。这项政策应该是( )

A. 重文轻武 B. 发展文教 C. 休养生息 D. 重农抑商

4.(1分)960年,在陈桥驿发动兵变,夺取后周政权,改国号为宋的是( )

A. 李世民 B. 赵匡胤 C. 赵构 D. 朱元璋

5.(1分)下列对联描写宋太祖赵匡胤的是( )

A. 开明君主鉴隋训,贞观之治有遗风 B. 武周政治得发展,无字之碑任后评

C. 励精图治呈盛世,安史乱后国渐衰 D. 陈桥兵变成君主,一杯美酒释兵权

6.(1分)下表对北宋年间科举取士人数进行了对比,文举和武举人数存在较大差异的原因是( )

考试次数 合计取士人数 年均取士人数

文举 81 60352 360

武举 28 868 5

A. 社会安定,武将需求不多 B. 皇帝轻视武备和军队

C. 文臣的才能远远高于武将 D. 实行重文轻武的政策

7.(1分)宋太祖为了吸取唐末以来武将专权的积弊,他在军事方面采取的措施是( )

A. 采取分化事权的办法 B. 在各州府设置通判

C. 解除禁军将领的兵权 D. 增加科举取士名额

8.(1分)宋朝初年的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时谚语曰“做人莫做军,做铁莫做针”之所以当时的人发出这样的感叹是因为宋朝实行了怎样的政策( )

A. 重文轻武 B. 轻视武备 C. 削弱丞相权力 D. 国家安定

9.(1分)中央和地方关系是国家政治生活中的重要问题。下列措施中属于北宋时期通过经济手段防止地方割据的是( )

A. 实行分封制 B. 开通大运河 C. 颁布推恩令 D. 设置转运使

10.(1分)下面“笔记卡片”记录的是中国古代某王朝加强中央集权的措施。据此可知,该王朝是( )

中央:枢密院掌军政,三司掌财政,增设参知政事为副相

地方:文官任知州,增设通判;转运使统管地方财政;地方精锐部队编入禁军

A. 秦朝 B. 唐朝 C. 宋朝 D. 明朝

11.(1分)宋朝儿童念的《神童诗》,一开头就是“天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,唯有读书高”。民间谚语曰:“做人奠做军,做铁莫做针。”此现象产生的主要原因在于( )

A. 文化繁荣带来的影响 B. 三司掌财权带来的影响

C. 重文轻武带来的影响 D. 多人宰相制带来的影响

12.(1分)下列谚语中,最能体现宋朝重文轻武政策的是( )

A. 苏湖熟,天下足

B. 撼山易,撼岳家军难

C. 朝为田舍郎,暮登天子堂

D. 万般皆下品,惟有读书高;做人莫做军,做铁莫做针

13.(1分)针对唐朝中后期宰相权力过大的问题,宋太祖采取的解决办法是( )

A. 权分三公 B. 废除丞相 C. 分化事权 D. 官员轮换

14.(1分)北宋建立后推出系列管理新规:中央机构要职由文人出任;地方知州派文人担任;国家军事大权由文臣掌管。武将只能练兵无权调兵;武将带兵打仗只能按朝廷预授的“阵图”行军布阵。这表明北宋( )

A. 大力推行重文轻武政策 B. 全面实施民族和解政策

C. 积极推行重农抑商政策 D. 全面实施闭关锁国政策

15.(1分)五代十国呈现出“(天子)兵强马壮者为之”的局势,让后来的统治者引以为戒,为此两宋时期中央政府都采用的策略是( )

A. 设转运使 B. 重文轻武 C. 减免赋税 D. 杯酒释兵权

16.(1分)“黄袍加身统天下,五代纷争从此休。”“黄袍加身”是由一种不流血的方式结束了多年的混战,开启了一个新的时代,从此,中华民族开始了又一轮文明的复兴。“黄袍加身”的皇帝是( )

A. 隋炀帝杨广 B. 唐太宗李世民 C. 宋太祖赵匡胤 D. 明太祖朱元璋

17.(1分)历代开国皇帝都注意吸取前朝灭亡的教训,宋太祖为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,而采取的治国政策是( )

A. 休养生息 B. 轻徭薄赋 C. 尚武轻文 D. 重文轻武

18.(1分)陈桥驿位于今天河南省新乡市。一千多年前,一位禁军统帅在此地“黄袍加身”称帝。他所建立的朝代史称( )

A. 隋朝 B. 唐朝 C. 北宋 D. 南宋

19.(1分)中国古代知识阶层统称为士大夫。北宋时期,士大夫阶层强势崛起,成为北宋社会的中坚阶层。这一时期士大夫崛起的主要原因是( )

A. 积贫积弱求出路 B. 重用文臣抑武将

C. 杯酒释权强皇权 D. 陈桥兵变取后周

20.(1分)在学习宋朝历史的时候,往往会看到“陈桥兵变”“黄袍加身”等字眼,此史实讲述的是( )

A. 宋太宗对辽发动战争 B. 宋高宗建立南宋

C. 宋太祖建立北宋 D. 宋金议和

二 、综合题(本大题共9小题,共30分)

21.(10分)材料一:熙宁二年(1069年)二月,宋神宗任命王安石为参知政事,王安石提出当务之急在于改变风俗、确立法度,提议变法改革,神宗赞同。为指导变法的实施,设立制置三司条例司,统筹财政。同年四月,遣人察诸路农田、水利、赋役;七月,立淮浙江湖六路均输法;九月,立青苗法;十一月,颁农田水利条约。改革涉及经济、军事和教育领域。他们通过变法摆脱统治危机,实现富国强兵。

材料二:由于大兴科举、对文官的笼络政策,导致官员多贪恋权位,官僚机构庞大而臃肿。为了防止武官专权,对武将频繁调动,使得兵将不相习,兵士虽多但不精,对外作战处于不利地位。由于土地兼并现象严重,大批农民丧失土地。兼之富豪隐瞒土地,导致财政收入锐减,出现了立国以来少有的财政赤字。连年战争和频繁的自然灾害,各地怨声不断。农民由于没有生路,纷纷揭竿而起。

1.根据材料一,这次改革历史上称为什么?其目的是什么?

2.根据材料二和相关问题,探究材料一中“这次改革”的原因有哪些。

22.(10分)科举制在封建社会维持了约1300年,产生了深远的影响。阅读材料,回答问题。

材料一(隋创进士科之后)历代踵行,时加修正,以迄于明清,防闲之法益密,取人之道益公。

——邓嗣禹《中国考试制度史》材料二 唐朝科举考试内容

科目 初试 二试 三试

明经 选《礼记》或《左传》之一及《孝经》《论语》《尔雅》,每经帖十条 口答诸经大义十条 答时务策三道

进士 选《礼记》或《左传》之一及《尔雅》每经帖十条 作诗、赋、文各一篇 作时务策五道

——陈茂同《中国历代选官制度》材料三 宋朝注重文教事业,改革和发展科举制。宋代科举扩大了录取范围,名额也成倍增加,只要登科一般都授予官职,逐渐形成庞大的文官集团。

——七年级下册历史教学参考书材料四 最初的考试完全是综合性的……渐渐地,这些考试集中于文体和儒家正统观念,最后结果是形成一种制度……一方面,它为中国提供了一种有效稳定的行政管理,促进了教育文艺的发展,但也正是这一制度,扼制了创造力,培育了顺从性。

——(美)斯塔夫利亚诺斯《全球通史》

1.据材料一指出科举制正式确立的标志,结合所学知识,唐朝的武则天对完善科举制度有何贡献?

2.材料二中唐代科举考试主要包括哪两个科目?初试时主要考查的是什么内容?

3.据材料三,归纳科举制在宋朝发展的主要表现。结合所学知识指出,“注重文教事业”与宋朝什么国策有关?

4.阅读材料四,概括指出作者认为科举制度的积极作用和不足之处分别是什么?

23.(10分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 1049年,范仲淹到杭州做官,考虑到苏州的宗族中尚有不知饥寒的成员,以俸禄购买良田,捐给范氏宗族作为公产,设立管理机构管理,称为“义庄”。范仲淹为义庄制定了“规矩”,大致如下:

(一)宗族内部逐房计口给术,男女五岁以上每人每日白术一升(约略相当于每人一天的粮食消耗量);

(二)每人每年冬衣布一,五岁以上十岁以下减半;

(六)乡里、外姻、亲戚中有贫困、急难不能度日者,诸房商议核实,酌量济助;

(七)年成半熟,必当椿留三年以上粮储,以备凶荒。

--多贺秋五郎编《宗谱研究》等材料二 范氏义庄有着严密的内部规范管理的措施,随着时代的发展,传承人不断完善补充旧有规定。旧规规定,管理人的长辈不得干涉义田事务,以致出现管理人带着外人开仓卖粮的粮事。于是到南宋时加一条:一旦管理人徇私,义庄成员可以揭发。由于宗族成员不断增加,而义田数量所增有限,难以为继,所以义庄逐渐向以救助族中之贫困成员为主转变。后世范氏子孙也对义庄屡有捐助,如清前期大同知府范瑶捐助田地1000 亩。虽然朝代更迭,历经战乱,但子孙世守,前赴后继,承其志扩其业,一直到清朝宣统年间义庄依然有田5300亩,且运作良好,持续长达八百多年。

--陈来生《范仲淹义庄的依法管理对当今法制建设的启示》

1.根据材料一、二,结合所学知识,概括范仲淹创立义庄的目的和功能。

2.根据材料一、二,结合所学知识,简述范氏义庄持续八百多年的原因。

3.结合以上材料,谈谈范氏义庄运作对于我国慈善事业的启示。

答案和解析

1.【答案】B;

【解析】宋太祖赵匡胤打破传统中国作风,以务实态度从事各项政治改革,如收权、分权、重文轻武等防“弊”之政。他这样做的主要目的为强化中央集权,巩固封建统治,防止唐末武将专横跋扈的弊端重现。BCD不符合题意,排除。

故选:B。

此题主要考查宋朝重文轻武的政策,掌握相关的基础知识。

此题主要考查宋朝重文轻武的政策,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

2.【答案】B;

【解析】结合所学可知,题干材料可知,描绘出将领即使领兵打仗获胜的荣誉也不及考上状元,反映了当时北宋政府重文轻武的国策,士人受到社会普遍尊重。宋太祖赵匡胤本是后周禁军统帅,靠部下将领的拥护,发动陈桥驿兵变,夺得后周政权,建立宋,因其以武力夺位,再加上五代时期,武将夺权的情况特别多,故特别害怕部下掌握兵权的将领效法不信任武将,重文轻武,压制武将,防止武将篡位,B是正确的选项;ACD不符合题意。

故选:B。

此题主要考查北宋加强中央集权的措施,解答该题的关键是结合所学知识,准确解读材料中的现象。

本题关键是抓住题干的主旨是重文轻武政策,根据所学知识,对选项逐一进行分析解答即可。

3.【答案】A;

【解析】为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖推行重文轻武政策,抑制武将,提升文官地位。北宋的重文轻武政策扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。但武将受到过于限制,导致军队战斗力减弱。宋朝的重文轻武政策的实行,使得中国人丧失了汉朝“犯我强汉者,虽远必诛”的尚武精神,以至其在与辽、西夏、金等少数民族政权的战争中屡屡败北。选项A符合题意。

故选:A。

此题主要考查宋朝实行的重文轻武政策的相关史实。北宋的重文轻武政策扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。但武将受到过于限制,导致军队战斗力减弱。

此题主要考查解读题干信息和对历史史实的分析和准确识记能力。理解并识记宋朝实行的重文轻武政策的相关史实。

4.【答案】B;

【解析】960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,建立宋朝,取代后周,以开封为东京,作为都城,史称北宋,赵匡胤就是宋太祖.北宋建立后,陆续消灭各地的割据势力,统一了中原和南方的广大地区,结束了五代十国分裂局面,B项正确;李世民就是唐太宗,排除A项;赵构是宋朝第十位皇帝,不是开国皇帝,排除C项;朱元璋建立明朝,排除D项。

故选:B。

此题主要考查北宋建立的相关知识,掌握相关基础知识。

此题主要考查学生的识记能力,掌握北宋建立的相关知识。

5.【答案】D;

【解析】据所学知,描写宋太祖赵匡胤的对联是陈桥兵变成君主,一杯美酒释兵权,960年赵匡胤发动陈桥兵变,建立北宋,北宋建立后,宋太祖通过杯酒解兵权收回了领兵将领的权力。A说的是唐太宗,B说的是武则天,C说的是唐玄宗。

故选:D。

此题主要考查宋太祖赵国胤的相关知识,掌握相关基础知识。

此题主要考查学生的分析能力,掌握宋太祖赵国胤的相关知识。

6.【答案】D;

【解析】根据材料信息并结合所学知识,表格对北宋年间文举和武举取士人数进行了对比,体现了宋朝治国策略是重文轻武。宋朝实行重文轻武的政策的具体表现是宋太祖有意重用文官掌握军政大权,后继的宋太宗继续采取抑制武将,提升文官的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成,D项正确;ABC与题意数据不符,排除ABC项。

故选:D。

此题主要考查了宋朝的重文轻武政策以及影响,掌握相关基础知识。

此题主要考查了宋朝的重文轻武政策以及影响,注意基础知识的识记与理解。

7.【答案】C;

【解析】据所学知识可知,宋太祖采取一系列措施加强中央集权,他深知唐末以来武将专权的积弊,首先解除禁军将领的兵权,牢牢地控制了军队。在中央,宋太祖为了防止宰相权力过大,采取分化事权的办法,削弱相权。在地方,宋太祖为了加强控制,派文臣担任各地州县的长官,陆续取代原来藩镇手下的爪牙。为防止知州的权利过大难以控制,实施三年一换的制度,频繁调动州县长官;还在各州府设置通判,以分知州的权力。宋朝注重发展文教事业,改革和发展了科举制。宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。宋太祖为了吸取唐末以来武将专权的积弊,他在军事方面采取的措施是解除禁军将领的兵权,选项C符合题意;排除ABD项。

故选:C。

此题主要考查宋太祖加强中央集权的措施的相关史实。重点掌握的相关史实。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记宋太祖加强中央集权的措施的相关史实。

8.【答案】A;

【解析】据题干并结合所学知识可知,宋朝出现这样的诗句和谚语,主要是因为宋朝采取重文轻武的政策。宋太祖有意重用文官掌握军政大权,后继的宋太宗继续抑制武将,提升文官的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。

故选:A。

此题主要考查宋代的重文轻武政策,掌握相关的基础知识。

此题主要考查宋代的重文轻武政策,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

9.【答案】D;

【解析】宋太祖下令取消节度使收税的权力,除各州留一部分用作地方的必要开支外,其余一切税收由中央掌控。后来又陆续在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。

故选:D。

此题主要考查北宋加强中央集权的措施,掌握相关的基础知识。

此题主要考查北宋加强中央集权的措施,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

10.【答案】C;

【解析】根据所学知识可知,北宋在中央设枢密院专掌军政,三司专掌财政,与宰相分权,并增设参知政事为副相。在地方,由文官任知州,州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约。转运使统管地方财政;地方精锐部队编入禁军。据此判断,该王朝是宋朝,C项正确;由此可知,题干材料所指的朝代为宋朝,因此,ABD项不符合题意,排除ABD项。

故选:C。

此题主要考查了宋朝加强中央集权的措施,掌握相关基础知识。

此题主要考查了宋朝加强中央集权的措施,注意基础知识的识记与理解。

11.【答案】C;

【解析】根据“宋朝儿童念的《神童诗》,一开头就是‘天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,唯有读书高’。民间谚语曰:‘做人奠做军,做铁莫做针。’”可知,题干这种现象的出现就是由于宋朝实行重文轻武的政策造成的。宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。故C符合题意,ABD错误。

故选:C。

此题主要考查了宋朝的重文轻武政策,掌握相关基础知识。

此题主要考查了宋朝的重文轻武政策,注意基础知识的识记与理解。

12.【答案】D;

【解析】宋代儿童启蒙教育念的《神童诗》开篇就说:“万般皆下品,唯有读书高”;当时还有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”这反映了宋朝文人地位高于军人,体现宋朝重文轻武。宋朝实行重文轻武的政策的具体表现是宋太祖有意重用文官掌握军政大权,后继的宋太宗继续抑制武将,提升文官的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。武将带兵打仗要按照朝廷预授的“阵图”行军布阵,严重束缚了统军的指挥权。宋朝注重文教事业,改革和发展了科举制,宋初时大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变转移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。

故选:D。

此题主要考查了宋朝重文轻武的政策。宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。

本题属于材料型选择题,主要考查学生的阅读分析能力,解答此类必须认真阅读材料,结合所学知识提炼材料中的重要信息和观点。

13.【答案】C;

【解析】针对唐朝中后期宰相权力过大的问题,宋太祖采取分化事权的办法,削弱相权。

故选:C。

此题主要考查北宋的政治,掌握相关的基础知识。

此题主要考查北宋的政治,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

14.【答案】A;

【解析】根据题干结合所学知识可知,题干这表明北宋实行重文轻武政策。为防止唐末以来武将专横的弊端重现,宋太祖有意重用文臣掌握军政大权。后继的宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。当时的文官担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇高于武将。武将受到多方面的牵制,带兵打仗要按照朝廷预授的“阵图”行军布阵,这严重束缚了统军的指挥权。故A符合题意,BCD史实错误,与北宋不符,排除。

故选:A。

此题主要考查了宋朝的重文轻武政策等知识,重点掌握相关基础知识。

此题主要考查了宋朝的重文轻武政策等知识,注意基础知识的识记与理解。

15.【答案】B;

【解析】“五代十国呈现出‘(天子)兵强马壮者为之’的局势,让后来的统治者引以为戒”表明五代十国的局势引起后来统治者的警惕,宋朝皇帝害怕历史再次重演,必须要削夺武人军权,实行重文轻武的政策。AC是经济上的政策,D是宋太祖的事迹。

故选:B。

此题主要考查了宋朝重文轻武的政策。宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。

此题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记宋朝实行重文轻武政策的目的、具体措施与影响。

16.【答案】C;

【解析】据所学可知,诗句“黄袍加身统天下,五代纷争从此休。”描述的是赵匡胤建立北宋的史实。960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,建立宋朝,取代后周,以开封为东京,作为都城,史称北宋,赵匡胤就是宋太祖,北宋建立后,陆续消灭各地的割据势力,统一了中原和南方的广大地区,结束了五代十国分裂局面。C符合题意。排除ABD。

故选:C。

本题以“黄袍加身统天下,五代纷争从此休”为切入点,考查北宋建立的相关知识。

识记北宋建立的时间、人物及意义。运用所学综合作答。

17.【答案】D;

【解析】根据所学知识可知,宋朝为了防止唐末以来武将专横跋扈的弊端实行重文轻武政策,它扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变转移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定,但也导致官僚机构臃肿,财政负担沉重,官员冗滥、军队指挥不灵,宋朝军事实力较弱,在与周边少数民族政权的军事冲突中处于十分被动的局面,最终导致了国家的灭亡。所以D选项符合题意。

故选:D。

本题以历代开国皇帝都注意吸取前朝灭亡的教训为切入点,考查的是宋太祖重文轻武政策。

此题主要考查学生对历史史实的准确识记和理解能力。注意掌握重文轻武政策的相关知识点。

18.【答案】C;

【解析】据题干并结合所学知识可知,960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,他的部下拥立他当皇帝。赵匡胤随即回师夺取后周政权,改国号为宋,以开封为东京,作为都城,史称北宋。赵匡胤就是宋太祖。

故选:C。

此题主要考查北宋的建立,掌握相关的基础知识。

此题主要考查北宋的建立,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

19.【答案】B;

【解析】根据题干“北宋时期,士大夫阶层强势崛起,成为北宋社会的中坚阶层。”可知,宋朝时期士大夫崛起的主要原因是宋朝实行重文轻武政策。宋朝注重发展文教事业,改革和发展了科举制。宋初时大幅度增加科举取士名额,提高进土地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。科举制度的发展,对宋代社会产生了深远影响,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。B符合题意。ACD与题干无关,排除。

故选:B。

此题主要考查了宋朝的重文轻武政策以及影响,掌握相关基础知识。

此题主要考查了宋朝的重文轻武政策以及影响,注意基础知识的识记与理解。

20.【答案】C;

【解析】结合所学内容可知,“陈桥兵变”、“黄袍加身”反映的是赵匡胤发动兵变夺取后周政权,建立北宋,C项正确;“陈桥兵变”和“黄袍加身”与宋太宗、宋高宗无关,排除AB项;宋金议和是南宋和金之间,与题意不符,排除D项。

故选:C。

此题主要考查赵匡胤,知道与“陈桥兵变”、“黄袍加身”有关的人物是赵匡胤。

此题主要考查解读题干信息和对历史史实的准确识记和理解能力。注意掌握宋太祖赵匡胤的有关活动。

21.【答案】王安石变法;摆脱统治危机,实现富国强兵。;官僚机构和军队的不断膨胀,政府官俸和军费开支浩大,财政入不敷出。与此同时,土地兼并剧烈,农民起义此起彼伏。;

【解析】

此题主要考查宋代的重文轻武政策、王安石变法等相关史实,掌握相关的基础知识。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记宋代的重文轻武政策、王安石变法等相关史实。

22.【答案】进士科的创立;创立殿试制度。;明经、进士;内容:儒家经典。;扩大录取范围,增加取士名额,只要登科都授予官职;重文轻武。;为中国提供了一种有效稳定的行政管理,促进了教育文艺的发展;扼制了创造力,培育了顺从性。;

【解析】

此题主要考查科举制的创立及其影响、宋代的重文轻武等相关史实,掌握相关的基础知识。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记科举制的创立及其影响、宋代的重文轻武等相关史实。

23.【答案】救济贫民,主要是宗族中的贫民;功能是义务赈济宗族中的贫困成员。;管理严格,义庄成员相互监督,后世范氏子孙对义庄屡有捐助等。;赈济贫民要公开公平,防止假公济私,中饱私囊等。;

【解析】

此题主要考查范氏义庄的兴衰等相关史实,掌握相关的基础知识。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记范氏义庄的兴衰等相关史实。

第 12 页,共 12 页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源