部编版历史七年级下册 第12课 宋元时期的都市和文化 同步精品练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版历史七年级下册 第12课 宋元时期的都市和文化 同步精品练习(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 162.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-01-04 10:02:11 | ||

图片预览

文档简介

第12课 宋元时期的都市和文化

一 、单选题(本大题共20小题,共20分)

1.(1分)《东京梦华录》记载北宋都城开封店铺林立,“屋宇雄壮,门面广阔,望之森然,每一交易,动辄千万,骇人闻见”。材料反映了宋代( )

A. 农业的发展 B. 手工业的兴盛 C. 文化的昌盛 D. 商业贸易的繁荣

2.(1分)宋朝时,开封、杭州等城市店铺林立,商品琳琅满目,经商时间不受限制。这反映了宋朝( )

A. 社会风气开放 B. 都市商业繁荣 C. 海外贸易频繁 D. 科技成就突出

3.(1分)两宋时期出现“苏湖熟,天下足”“夜市直至三更尽,才五更又复开张”“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,即无虚空之屋”的景象。由材料可以解读出( )

①宋代经济繁荣

②江浙一带的粮食产量高

③宋代出现了早市、夜市

④商帮出现

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

4.(1分)历史上不同时期文学形式各具特色。其中北宋时期主要的文学形式是( )

A. 词 B. 诗 C. 小说 D. 戏剧

5.(1分)宋代城市中,酒店、茶楼、旅馆、澡堂、珠宝首饰、车马租借、修理服务等行业的店铺比比皆是,仅东京城里的酒店就数以千计。临安的澡堂叫香水行,澡堂里能用带香的肥皂,或用香料浸泡的水,为顾客洗涤污垢和汗臭。上述材料反映的是( )

A. 宋代丰富的社会生活 B. 宋代精湛的民间艺术

C. 宋代科学技术成就突出 D. 宋代对外贸易发达

6.(1分)北宋时期世界上著名的大都市是( )

A. 泉州 B. 扬州 C. 临安 D. 开封

7.(1分)诗句“粽包分两髻,艾束著危冠”反映了宋朝时某一传统节日的习俗。这个传统节日是( )

A. 春节 B. 清明节 C. 端午节 D. 中秋节

8.(1分)下列不属于宋代词人的是( )

A. 苏轼 B. 辛弃疾 C. 李清照 D. 司马迁

9.(1分)诗句“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符“形象地描述了宋代的哪个节日( )

A. 中秋节 B. 元宵节 C. 端午节 D. 春节

10.(1分)宋朝经济发展的水平在世界上处于领先地位,达到了前所未有的高峰。下列属于宋朝工商业发展的表现有( )

①江南地区成为我国制瓷业中心

②出现比较成熟的手工工场,规模庞大

③经商时间不受限制,出现夜市

④四川地区出现最早的纸币“交子”

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④

11.(1分)下列关于一商人在南宋都城临安生活的描写,不正确的是( )

A. 清早离开旅馆租车前往商业区采购货物 B. 中午到集市附近的茶楼喝茶小憩

C. 晚上酒足饭饱后到澡堂洗一个澡 D. 夜里到瓦肆里消遣听书到半夜

12.(1分)语文老师在讲《李愬雪夜入蔡州》课文前,想了解一下唐代藩镇割据的历史状况。下列史书中,他应查阅的是( )

A. 《春秋》 B. 《史记》 C. 《资治通鉴》 D. 《左传》

13.(1分)中国古代文学艺术成就斐然,优秀作品灿若星河。下列叙述正确的是( )

A. 颜真卿被誉为“书圣” B. 司马光写的《资治通鉴》为编年体通史

C. 阎立本的代表作是《送子天王图》 D. 《步辇图》是吴道子的作品

14.(1分)斗蟋蟀、说书、猴戏、蹴鞠等活动从侧面反映宋元时期( )

A. 商业贸易繁荣 B. 都市生活丰富 C. 海外贸易兴盛 D. 科学技术发达

15.(1分)随着城市人口的增加,城中店铺不断增加,街道两旁商店、客栈、货摊林立,营业时间不受限制,有“昼市”“夜市”。市民文化兴起,人们在瓦子娱乐休闲。以上情形最早可能出现在( )

A. 隋朝洛阳 B. 唐朝长安 C. 北宋东京 D. 元朝大都

16.(1分)在古代文学的阆苑中,唐诗宋词并称双绝,成为一代文学之胜,而元曲成为元朝主要的文学形式。下列作品中属于元杂剧的是( )

A. 《桃花扇》 B. 《满江红》 C. 《窦娥冤》 D. 《牡丹亭》

17.(1分)小明为深入探究中国传统节日搜集了下列资料,下列古诗与节日对应准确的一项是( )

A B C D

宋代《岁朝图》中的正月初一拜年活动

清代《元宵灯市图》

清代《清明戴柳图》中的祭扫场景

清代《龙舟盛会图》

去年元夜时,花市灯如昼。 爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。 昔年八月十五夜,曲江池畔杏园边。 五月五日午,赠我一枝艾。

A. A B. B C. C D. D

18.(1分)《东京梦华录》记载:“瓦中多有货药、卖卦…饮食、剃剪、纸画、令曲之类。终日居此,不觉抵暮。”这一材料反映了( )

A. 唐朝开放的社会风气 B. 宋代丰富的市民生活

C. 宋代百姓艰辛的劳作 D. 元朝忙碌的榷场贸易

19.(1分)央视举办的“中国诗词大会”掀起了一股全民鉴赏中国古典诗词的热潮,下图是该节目提到的古典诗词。它属于( )

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马……——马致远《天净沙 秋思》

A. 汉赋 B. 唐诗 C. 宋词 D. 元曲

20.(1分)我国的节日文化是珍贵的民族文化遗产。“春节写春联,抒发美好愿望,并贴于门上,增加节日喜庆气氛;端午节吃粽子划龙舟纪念爱国诗人屈原;中秋节寄托团圆情感,人们有赏月和吃月饼的习俗……等传统节日中感受我们的民族文化。”材料反映出( )

A. 中国传统习俗的变化 B. 中国传统节日的历史起源

C. 社会习俗具有娱乐性 D. 中华文化传承的价值观念

二 、综合题(本大题共9小题,共30分)

21.(10分)捕捉社会光影,再现两宋温州。

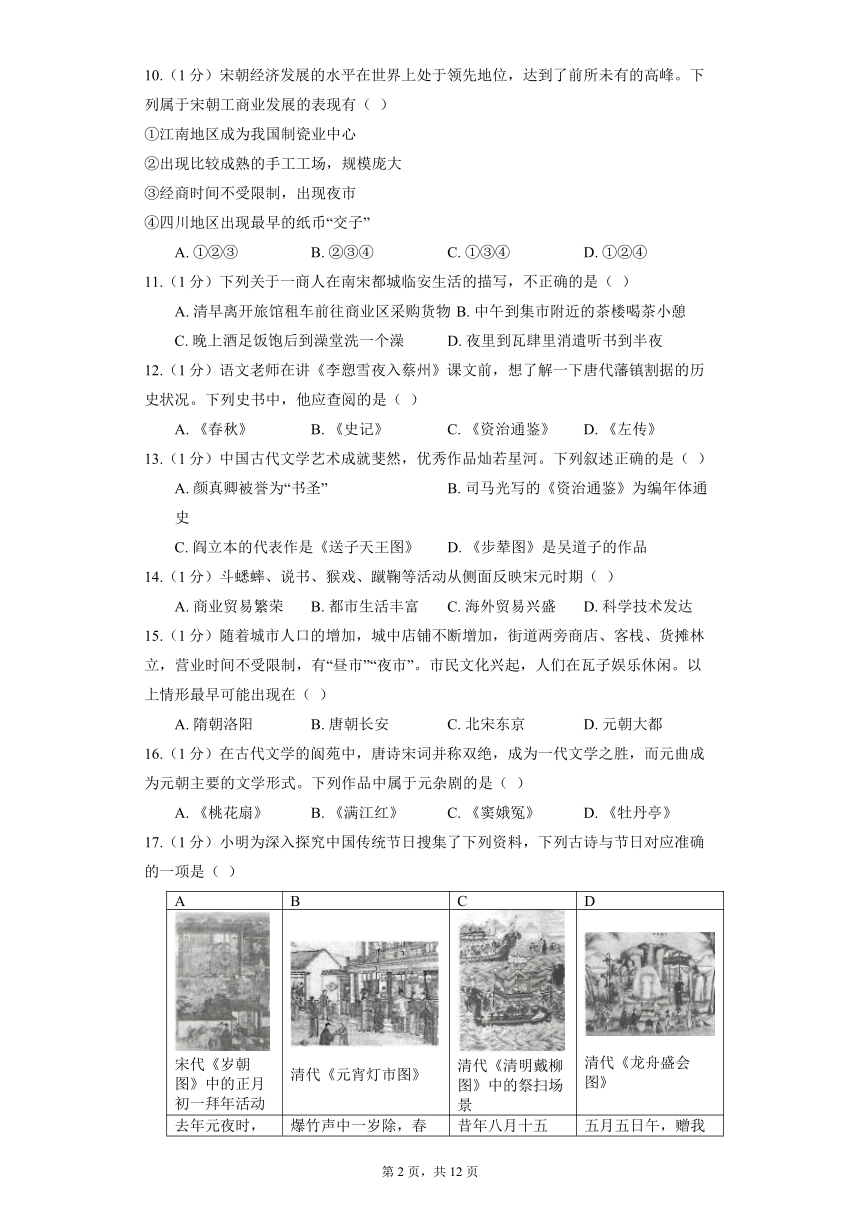

【百物周流】

1.根据如图,描述宋朝温州港海外贸易的路线。

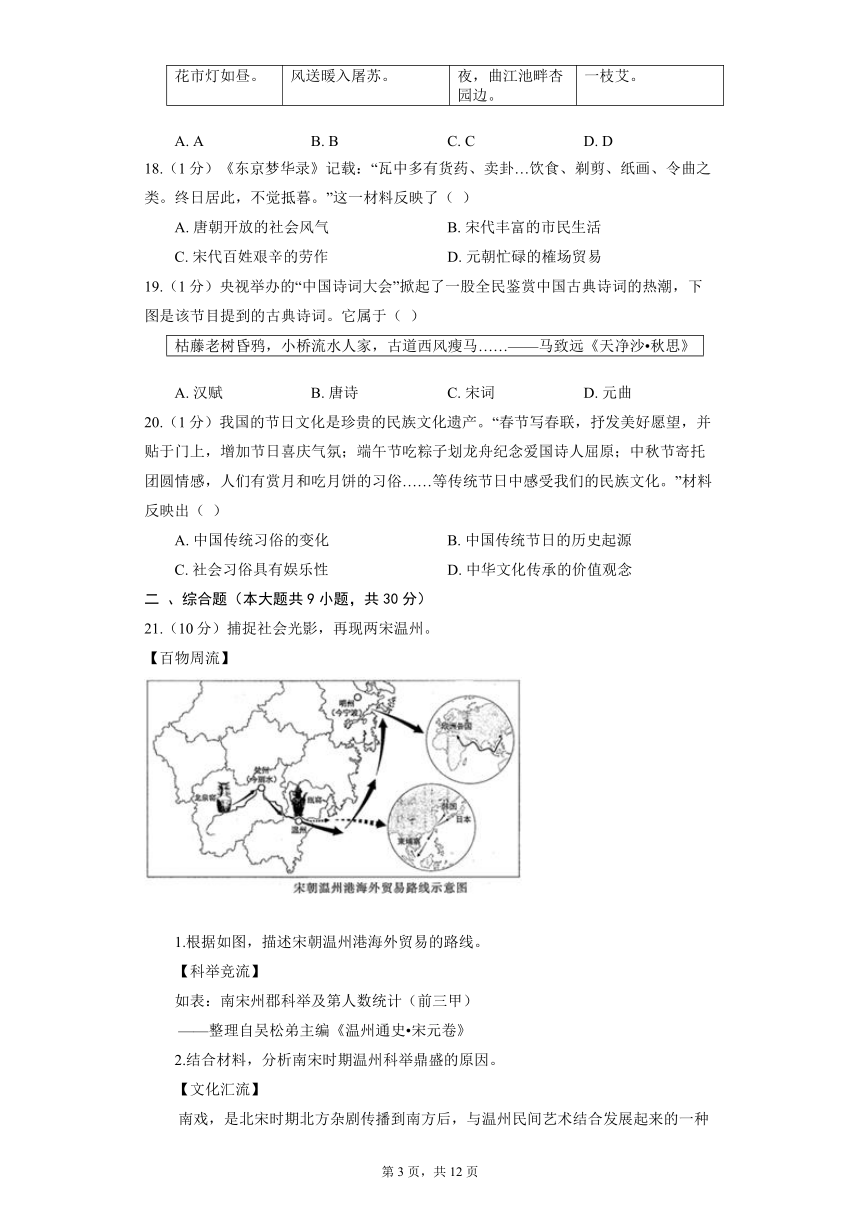

【科举竞流】

如表:南宋州郡科举及第人数统计(前三甲)

——整理自吴松弟主编《温州通史 宋元卷》

2.结合材料,分析南宋时期温州科举鼎盛的原因。

【文化汇流】

南戏,是北宋时期北方杂剧传播到南方后,与温州民间艺术结合发展起来的一种戏剧。两宋时期,温州经济繁荣,城市人口激增,南戏率先将市民小人物作为正面主人公写进戏文。南戏流传到临安后,瓦舍勾栏的繁盛,使其发展为成熟的戏曲艺术。

--摘编自黄文杰《两宋江浙城市变革与南戏的发生》

3.南戏的产生与发展,反映了两宋时期社会生活与文化方面的哪些特征?

22.(7分)阅读材料,回答问题。

材料一:(唐朝)坊市制度规定:交易买卖有固定的市区;市内设市令,掌管市门启闭和市场交易;市区四面有门,按时启闭(日中开市,日入市散)。

材料二:五代十国时期,南方兴修了许多水利工程,……两宋时期,南方的水利灌溉事业大大超过北方。……丝、棉纺织业,造纸业中心及对外贸易港口多集中在南方。1159~1179年,南方人口由1600多万增加到2900多万。

材料三:(宋代中国)现代化的程度令人吃惊,货币经济、纸钞、流通票据、高度发展的茶盐企业非常独特……在人民日常生活各方面,中国是当时世界上首屈一指的国家。

1.根据材料一,概括唐朝商业活动的特点。

2.根据材料二并结合所学知识,指出宋代经济格局发生了什么变化?试分析产生变化的原因。

3.根据材料三并结合所学知识,列举宋代中国“现代化程度令人吃惊”的表现3例(可从商业、货币、海外贸易等)。

23.(13分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:司马迁创作《史记》,经过了漫长的历程,在司马迁的写作过程中,他采取三种途径收集史料:

途径 史料

途径一 司马迁到汨罗江凭吊屈原,到会稽山探访大禹居住过的东穴,到山东曲阜观看孔子当年活动的遗迹。

途径二 《史记》参考了《左传》、《战国策》等典籍,同时参考朝廷的文书档案

途径三 司马迁重视收集相关历史人物的民间传闻和神话传说

1.司马迁通过上述三种途径获得的史料,分别是哪些类型的史料。

材料二:《本纪》主要反映帝王政迹,《世家》反映诸侯等重大影响的人物。项羽不是帝王,却被司马迁写进本纪。陈胜不是诸侯却被写入《世家》,司马迁这是在告诉我们,这些人在历史上的影响远远超过了他们的平民身份,他们在历史转折点上发挥巨大作用。

——杨照《史记的读法》

2.结合所学知识,举例说明项羽和陈胜在“历史转折点上发挥巨大作用”。

材料三:《史记》、《汉书》和《资治通鉴》对汉武帝的评价

3.根据材料,《汉书》和《资治通鉴》各自对汉武帝的态度是什么?指出评价历史人物的原则是什么?

答案和解析

1.【答案】D;

【解析】根据“每一交易,动辄千万,骇人闻见”可知,当时北宋都城开封商业活动规模巨大,说明商业贸易的繁荣,故选D;材料反映的是开封商业贸易繁荣,不是农业的发展、手工业的兴盛和文化的昌盛,排除ABC。

故选:D。

此题主要考查宋代的经济发展和社会生活,掌握相关的基础知识。

此题主要考查宋代的经济发展和社会生活,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

2.【答案】B;

【解析】由材料“宋朝时,开封、杭州等城市店铺林立,商品琳琅满目,经商时间不受限制”可知,这主要反映了宋朝都市商业繁荣,B项符合题意。ACD三项在材料中没有涉及,排除。

故选:B。

此题主要考查宋代商业的繁荣,关键是对材料的分析。

此题主要考查学生的识记能力,掌握宋代商业的繁荣有关史实。

3.【答案】A;

【解析】两宋时期出现“苏湖熟,天下足”“夜市直至三更尽,才五更又复开张”“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,即无虚空之屋”的景象。由材料可以解读出宋代经济繁荣、江浙一带的粮食产量高、宋代出现了早市、夜市。商帮出现于明朝,排除含有④的选项。

故选:A。

此题主要考查宋代的经济发展和社会生活,掌握相关的基础知识。

此题主要考查宋代的经济发展和社会生活,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

4.【答案】A;

【解析】词是一种新体诗歌,句子有长有短,也称长短句,便于歌唱。词在唐朝时已经出现,经五代到两宋,得到很大发展,成为宋代主要的文学形式之一。北宋时期主要的文学形式是词,选项A符合题意。诗是唐朝的主要文学形式,小说是明清时期的主要文学形式,戏剧是元朝的主要文学形式,排除BCD项。

故选:A。

此题主要考查北宋时期主要的文学形式的相关史实。重点掌握宋词的相关史实。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记北宋时期主要的文学形式的相关史实。

5.【答案】A;

【解析】宋代商品经济发达,随着城市的繁荣,在城市市民阶层形成而且不断发展壮大,市民文化生活丰富起来,材料反映的是宋代丰富的社会生活,A是正确的选项;BCD不符合题意。

故选:A。

此题主要考查了宋代的社会生活。随着农业、手工业和商业的发展,与之相适应的民俗文化也大放异彩。

解答本题要正确理解题意,考查了宋代的社会生活,在此基础上,结合分析各个选项,选出正确答案。

6.【答案】D;

【解析】开封是北宋的都城,人口多达百万,是世界上著名的大都市,D项正确;泉州是当时闻名世界的大商港,排除A项;扬州不是当时世界上的大都市,临安是南宋时期的大都市,故BC项不符合题意,排除。

故选:D。

此题主要考查了北宋经济发展相关知识,重点掌握北宋时期世界上著名的大都市。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记宋代南方经济发展的相关史实。

7.【答案】C;

【解析】因战国时期的楚国(今湖北)诗人屈原在农历五月初五抱石跳汨罗江自尽,统治者为树立忠君爱国标签将端午作为纪念屈原的节日,今天端午节划龙舟、吃粽子等习俗都是为了纪念这位爱国诗人。“粽包分两髻,艾束著危冠”是描写端午节的,C是正确的选项;ABD不符合题意。

故选:C。

此题主要考查了宋代的社会生活。我国传统节日,如春节、元宵节、端午节、中秋节等,在宋代都已经有了。

解答本题需明确考查的知识点是宋代的社会生活,在此基础上,结合分析各个说法,选出正确答案。

8.【答案】D;

【解析】苏轼是北宋豪放派代表人物,属于宋代杰出词人,排除A。辛弃疾是南宋豪放派代表词人,属于宋朝杰出词人,排除B。李清照是宋朝婉约派代表词人,因此排除C。司马迁是西汉史学家,因此不属于宋代杰出词人。因此D正确。

故选:D。

此题主要考查宋代杰出词人。注意掌握相关基础知识。

此题主要考查运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握宋元科技、文化和艺术成就。

9.【答案】D;

【解析】王安石的诗句“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”意思是爆竹声中已把旧年驱除,春风送暖饮屠苏避祸求福。千家万户迎来了正月旭日,总要用新门神换掉旧桃符。描述了宋代的春节,即元旦,D是正确的选项;ABC不符合题意。

故选:D。

此题主要考查了宋代的社会生活。我国传统节日,如春节、元宵节、端午节、中秋节等,在宋代都已经有了。

本题关键是抓住题干的主旨是宋代的社会生活,根据所学知识,对选项逐一进行分析解答即可。

10.【答案】C;

【解析】宋朝工商业发展的表现有江南地区成为我国制瓷业中心,经商时间不受限制,出现夜市,四川地区出现最早的纸币“交子”。出现比较成熟的手工工场,规模庞大属于手工业,不属于商业,排除含有②的选项。

故选:C。

此题主要考查宋代的经济发展,掌握相关的基础知识。

此题主要考查宋代的经济发展,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

11.【答案】A;

【解析】根据所学可知,在南宋的都城临安,大街小巷店铺林立,商业活动已经没有区域和时间的限制。故A与史实不符。BCD的说法是正确的。

故选:A。

此题主要考查宋朝的经济。宋朝经济繁荣,商业活动已经没有区域和时间的限制。

掌握宋朝社会生活的表现和影响。

12.【答案】C;

【解析】北宋司马光编写的《资治通鉴》按记述了从战国的韩、赵、魏三家分晋至五代末年共1362年的历史;《春秋》是我国第一部编年体史书,也是周朝时期鲁国的国史;《史记》记述了从传说中的黄帝到汉武帝时的史事;《左传》记事起于鲁隐公元年(公元前722年),止于鲁悼公十四年(公元前454年)。想了解唐代藩镇割据的历史状况,应查阅的是《资治通鉴》,选项C符合题意,排除ABD。

故选:C。

此题主要考查《资治通鉴》记述的内容的相关史实。“唐代”是解答本题的关键。

此题主要考查综合运用所学知识进行判断分析的能力。理解并识记《资治通鉴》记述的内容的相关史实。

13.【答案】B;

【解析】北宋司马光写成了一部编年体通史巨著,叙述了从战国到五代1300多年的历史,对研究古代历史有重要参考价值,这部书是《资治通鉴》。北宋司马光编写的《资治通鉴》是我国第一部编年体通史巨著。这部书按年代顺序,叙述了从战国到五代的历史,将近三百卷。王羲之被誉为“书圣”;吴道子的代表作是《送子天王图》;《步辇图》是阎立本的作品。

故选:B。

此题主要考查《资治通鉴》。注意掌握相关基础知识。

此题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记相关人物的代表作品与地位。

14.【答案】B;

【解析】斗蟋蟀、说书、猴戏、蹴鞠等活动的内容反映了宋朝都市生活的一个侧面,说明都市生活丰富。从而排除ACD。

故选:B。

此题主要考查了宋代的社会生活。随着农业、手工业和商业的发展,与之相适应的民俗文化也大放异彩。

解答本题要正确理解题意,考查了宋代的社会生活,在此基础上,结合分析各个选项,选出正确答案。

15.【答案】C;

【解析】根据题干可知,可见当时市的发展打破时空限制,有“昼市”“夜市”,北宋东京城内有许多娱乐兼营商业的场所的场所,叫作“瓦子”;瓦子中圈出许多专供演出的圈子,称为“勾栏”,反映了宋代经济发展现象,C是正确的选项;ABD不符合题意。

故选:C。

此题主要考查了宋代的社会生活。随着农业、手工业和商业的发展,与之相适应的民俗文化也大放异彩。

解答本题要正确理解题意,考查了宋代的社会生活,在此基础上,结合分析各个选项,选出正确答案。

16.【答案】C;

【解析】元曲由杂剧和散曲组成。杂剧把音乐、歌舞、动作、念白熔于一炉,是比较成熟的戏剧形式,杂剧出现于宋朝末年,杂剧的出现,标志着我国戏曲艺术的成熟。元朝剧作家人才辈出,其中最优秀的是关汉卿,其代表作是悲剧《窦娥冤》。属于元杂剧的是《窦娥冤》。C符合题意。

故选:C。

此题主要考查《窦娥冤》。题干关键信息“元杂剧”。

解答本题要正确理解题意,考查了《窦娥冤》,在此基础上进行分析,做出正确答案。

17.【答案】D;

【解析】“去年元夜时,花市灯如昼。”反映的是正月十五元宵节,A搭配错误;“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。”反映的是春节,B搭配错误;“昔年八月十五夜,曲江池畔杏园边。”反映的是中秋佳节,C搭配错误;“五月五日午,赠我一枝艾。”反映的是端午节,与《龙舟盛会图》搭配正确,故D符合题意。

故选:D。

此题主要考查了中国古代的传统佳节,掌握相关基础知识。

此题主要考查了中国古代的传统佳节,注意基础知识的识记与理解。

18.【答案】B;

【解析】由材料“瓦中多有货药、卖卦…饮食、剃剪、纸画、令曲之类。终日居此,不觉抵暮。”可知,这一材料反映了宋代繁华的都市生活。随着城市的繁荣,宋代的市民阶层不断壮大,市民文化生活也丰富起来。东京城内有许多娱乐兼营商业的场所“瓦子”。瓦子中圈出许多专供演出的圈子,称为“勾栏”,还有说书的、唱曲的、演杂剧的等。瓦子的存在,增添了城市的生气。B符合题意,ACD无关,排除。

故选:B。

此题主要考查宋代社会生活的相关知识,关键信息是“瓦中多有货药、卖卦…饮食、剃剪、纸画、令曲之类。终日居此,不觉抵暮”。

此题主要考查宋代社会生活的相关知识,注意关键信息的解读。

19.【答案】D;

【解析】《天净沙 秋思》是元曲作家马致远创作的小令,是一首著名的散曲作品。此曲以多种景物并置,组合成一幅秋郊夕照图,让天涯游子骑一匹瘦马出现在一派凄凉的背景上,从中透出令人哀愁的情调,它抒发了一个飘零天涯的游子在秋天思念故乡、倦于漂泊的凄苦愁楚之情。选项D符合题意。

故选:D。

此题主要考查元曲的相关史实。识读题干材料是解答本题的关键。

此题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记宋词的相关史实。

20.【答案】D;

【解析】由材料“春节写春联,抒发美好愿望,并贴于门上,增加节日喜庆气氛;端午节吃粽子划龙舟纪念爱国诗人屈原;中秋节寄托团圆情感,人们有赏月和吃月饼的习俗……等传统节日中感受我们的民族文化”可知,不同的节日有不同的习俗和寓意,这反映出中华文化传承的价值观念,D项符合题意。

故选:D。

此题主要考查宋代的社会生活,掌握相关基础知识。

此题主要考查学生的识记能力,掌握宋代的社会生活相关知识。

21.【答案】温州港是“海上丝绸之路”的起点之一。出口商品或从温州港走海路直接运往日本、韩国和东南亚;或从温州港运往明州,再销往欧洲各国。;随着移民的大量涌入,温州逐渐形成了重视教育、崇尚科举的社会风气;宋朝崇文抑武,重视科举,扩充太学,加之南宋太学设于临安,为温州籍学子人学提供了便利;温州州县学发达,推动了地方教育的发展;温州学者热心讲学,促进了本地文化教育水平的提升。(答出两点即可);多元文化交融;城镇文化蓬勃发展;娱乐文化发展反映市民需求等。(其他符合题意的答案亦可,只需答出两点);

【解析】

此题主要考查两宋南方的发展。南宋时南方地区经济发达,经济重心南移,文学和教育也领先于全国。

掌握两宋南方的发展的原因、表现和影响。

22.【答案】固定的交易区域和时间。;经济重心南移;北方人口南迁,带来了劳动力和先进技术;南方社会相对安定;南方自然环境优越等。;商业繁荣(或海外贸易)超过了前代;设立市舶司管理对外贸易;在一些重要的港口开设“蕃坊”,并设有“蕃市”“蕃学”;出现早市、夜市;沿街设立店铺;使用纸币;出现娱乐场所瓦舍;有春节(或元宵节、端午节、中秋节)等传统节日等。;

【解析】

此题主要考查唐朝经济的繁荣、宋代的经济发展和社会生活、经济重心南移等相关史实,掌握相关的基础知识。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记唐朝经济的繁荣、宋代的经济发展和社会生活、经济重心南移等相关史实。

23.【答案】类型:实物史料、文献史料、口述史料。;作用:项羽领导巨鹿之战,消灭秦军主力。陈胜领导大泽乡起义,是中国历史上第一次农民起义,沉重打击秦朝的残暴统治。;态度:《汉书》是肯定汉武帝;《资治通鉴》是否定汉武帝。原则:一分为二的方法;全面客观的方法;多角度评价;辩证分析。;

【解析】

本题以三则文字表格材料为背景依托,主要考查了史料的分类、说明项羽和陈胜在“历史转折点上发挥巨大作用”的史实、《汉书》和《资治通鉴》各自对汉武帝的态度、评价历史人物的原则等知识,掌握相关基础知识。

此题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记史料的分类、说明项羽和陈胜在“历史转折点上发挥巨大作用”的史实、《汉书》和《资治通鉴》各自对汉武帝的态度、评价历史人物的原则等知识。

第 6 页,共 12 页

一 、单选题(本大题共20小题,共20分)

1.(1分)《东京梦华录》记载北宋都城开封店铺林立,“屋宇雄壮,门面广阔,望之森然,每一交易,动辄千万,骇人闻见”。材料反映了宋代( )

A. 农业的发展 B. 手工业的兴盛 C. 文化的昌盛 D. 商业贸易的繁荣

2.(1分)宋朝时,开封、杭州等城市店铺林立,商品琳琅满目,经商时间不受限制。这反映了宋朝( )

A. 社会风气开放 B. 都市商业繁荣 C. 海外贸易频繁 D. 科技成就突出

3.(1分)两宋时期出现“苏湖熟,天下足”“夜市直至三更尽,才五更又复开张”“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,即无虚空之屋”的景象。由材料可以解读出( )

①宋代经济繁荣

②江浙一带的粮食产量高

③宋代出现了早市、夜市

④商帮出现

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

4.(1分)历史上不同时期文学形式各具特色。其中北宋时期主要的文学形式是( )

A. 词 B. 诗 C. 小说 D. 戏剧

5.(1分)宋代城市中,酒店、茶楼、旅馆、澡堂、珠宝首饰、车马租借、修理服务等行业的店铺比比皆是,仅东京城里的酒店就数以千计。临安的澡堂叫香水行,澡堂里能用带香的肥皂,或用香料浸泡的水,为顾客洗涤污垢和汗臭。上述材料反映的是( )

A. 宋代丰富的社会生活 B. 宋代精湛的民间艺术

C. 宋代科学技术成就突出 D. 宋代对外贸易发达

6.(1分)北宋时期世界上著名的大都市是( )

A. 泉州 B. 扬州 C. 临安 D. 开封

7.(1分)诗句“粽包分两髻,艾束著危冠”反映了宋朝时某一传统节日的习俗。这个传统节日是( )

A. 春节 B. 清明节 C. 端午节 D. 中秋节

8.(1分)下列不属于宋代词人的是( )

A. 苏轼 B. 辛弃疾 C. 李清照 D. 司马迁

9.(1分)诗句“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符“形象地描述了宋代的哪个节日( )

A. 中秋节 B. 元宵节 C. 端午节 D. 春节

10.(1分)宋朝经济发展的水平在世界上处于领先地位,达到了前所未有的高峰。下列属于宋朝工商业发展的表现有( )

①江南地区成为我国制瓷业中心

②出现比较成熟的手工工场,规模庞大

③经商时间不受限制,出现夜市

④四川地区出现最早的纸币“交子”

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④

11.(1分)下列关于一商人在南宋都城临安生活的描写,不正确的是( )

A. 清早离开旅馆租车前往商业区采购货物 B. 中午到集市附近的茶楼喝茶小憩

C. 晚上酒足饭饱后到澡堂洗一个澡 D. 夜里到瓦肆里消遣听书到半夜

12.(1分)语文老师在讲《李愬雪夜入蔡州》课文前,想了解一下唐代藩镇割据的历史状况。下列史书中,他应查阅的是( )

A. 《春秋》 B. 《史记》 C. 《资治通鉴》 D. 《左传》

13.(1分)中国古代文学艺术成就斐然,优秀作品灿若星河。下列叙述正确的是( )

A. 颜真卿被誉为“书圣” B. 司马光写的《资治通鉴》为编年体通史

C. 阎立本的代表作是《送子天王图》 D. 《步辇图》是吴道子的作品

14.(1分)斗蟋蟀、说书、猴戏、蹴鞠等活动从侧面反映宋元时期( )

A. 商业贸易繁荣 B. 都市生活丰富 C. 海外贸易兴盛 D. 科学技术发达

15.(1分)随着城市人口的增加,城中店铺不断增加,街道两旁商店、客栈、货摊林立,营业时间不受限制,有“昼市”“夜市”。市民文化兴起,人们在瓦子娱乐休闲。以上情形最早可能出现在( )

A. 隋朝洛阳 B. 唐朝长安 C. 北宋东京 D. 元朝大都

16.(1分)在古代文学的阆苑中,唐诗宋词并称双绝,成为一代文学之胜,而元曲成为元朝主要的文学形式。下列作品中属于元杂剧的是( )

A. 《桃花扇》 B. 《满江红》 C. 《窦娥冤》 D. 《牡丹亭》

17.(1分)小明为深入探究中国传统节日搜集了下列资料,下列古诗与节日对应准确的一项是( )

A B C D

宋代《岁朝图》中的正月初一拜年活动

清代《元宵灯市图》

清代《清明戴柳图》中的祭扫场景

清代《龙舟盛会图》

去年元夜时,花市灯如昼。 爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。 昔年八月十五夜,曲江池畔杏园边。 五月五日午,赠我一枝艾。

A. A B. B C. C D. D

18.(1分)《东京梦华录》记载:“瓦中多有货药、卖卦…饮食、剃剪、纸画、令曲之类。终日居此,不觉抵暮。”这一材料反映了( )

A. 唐朝开放的社会风气 B. 宋代丰富的市民生活

C. 宋代百姓艰辛的劳作 D. 元朝忙碌的榷场贸易

19.(1分)央视举办的“中国诗词大会”掀起了一股全民鉴赏中国古典诗词的热潮,下图是该节目提到的古典诗词。它属于( )

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马……——马致远《天净沙 秋思》

A. 汉赋 B. 唐诗 C. 宋词 D. 元曲

20.(1分)我国的节日文化是珍贵的民族文化遗产。“春节写春联,抒发美好愿望,并贴于门上,增加节日喜庆气氛;端午节吃粽子划龙舟纪念爱国诗人屈原;中秋节寄托团圆情感,人们有赏月和吃月饼的习俗……等传统节日中感受我们的民族文化。”材料反映出( )

A. 中国传统习俗的变化 B. 中国传统节日的历史起源

C. 社会习俗具有娱乐性 D. 中华文化传承的价值观念

二 、综合题(本大题共9小题,共30分)

21.(10分)捕捉社会光影,再现两宋温州。

【百物周流】

1.根据如图,描述宋朝温州港海外贸易的路线。

【科举竞流】

如表:南宋州郡科举及第人数统计(前三甲)

——整理自吴松弟主编《温州通史 宋元卷》

2.结合材料,分析南宋时期温州科举鼎盛的原因。

【文化汇流】

南戏,是北宋时期北方杂剧传播到南方后,与温州民间艺术结合发展起来的一种戏剧。两宋时期,温州经济繁荣,城市人口激增,南戏率先将市民小人物作为正面主人公写进戏文。南戏流传到临安后,瓦舍勾栏的繁盛,使其发展为成熟的戏曲艺术。

--摘编自黄文杰《两宋江浙城市变革与南戏的发生》

3.南戏的产生与发展,反映了两宋时期社会生活与文化方面的哪些特征?

22.(7分)阅读材料,回答问题。

材料一:(唐朝)坊市制度规定:交易买卖有固定的市区;市内设市令,掌管市门启闭和市场交易;市区四面有门,按时启闭(日中开市,日入市散)。

材料二:五代十国时期,南方兴修了许多水利工程,……两宋时期,南方的水利灌溉事业大大超过北方。……丝、棉纺织业,造纸业中心及对外贸易港口多集中在南方。1159~1179年,南方人口由1600多万增加到2900多万。

材料三:(宋代中国)现代化的程度令人吃惊,货币经济、纸钞、流通票据、高度发展的茶盐企业非常独特……在人民日常生活各方面,中国是当时世界上首屈一指的国家。

1.根据材料一,概括唐朝商业活动的特点。

2.根据材料二并结合所学知识,指出宋代经济格局发生了什么变化?试分析产生变化的原因。

3.根据材料三并结合所学知识,列举宋代中国“现代化程度令人吃惊”的表现3例(可从商业、货币、海外贸易等)。

23.(13分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:司马迁创作《史记》,经过了漫长的历程,在司马迁的写作过程中,他采取三种途径收集史料:

途径 史料

途径一 司马迁到汨罗江凭吊屈原,到会稽山探访大禹居住过的东穴,到山东曲阜观看孔子当年活动的遗迹。

途径二 《史记》参考了《左传》、《战国策》等典籍,同时参考朝廷的文书档案

途径三 司马迁重视收集相关历史人物的民间传闻和神话传说

1.司马迁通过上述三种途径获得的史料,分别是哪些类型的史料。

材料二:《本纪》主要反映帝王政迹,《世家》反映诸侯等重大影响的人物。项羽不是帝王,却被司马迁写进本纪。陈胜不是诸侯却被写入《世家》,司马迁这是在告诉我们,这些人在历史上的影响远远超过了他们的平民身份,他们在历史转折点上发挥巨大作用。

——杨照《史记的读法》

2.结合所学知识,举例说明项羽和陈胜在“历史转折点上发挥巨大作用”。

材料三:《史记》、《汉书》和《资治通鉴》对汉武帝的评价

3.根据材料,《汉书》和《资治通鉴》各自对汉武帝的态度是什么?指出评价历史人物的原则是什么?

答案和解析

1.【答案】D;

【解析】根据“每一交易,动辄千万,骇人闻见”可知,当时北宋都城开封商业活动规模巨大,说明商业贸易的繁荣,故选D;材料反映的是开封商业贸易繁荣,不是农业的发展、手工业的兴盛和文化的昌盛,排除ABC。

故选:D。

此题主要考查宋代的经济发展和社会生活,掌握相关的基础知识。

此题主要考查宋代的经济发展和社会生活,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

2.【答案】B;

【解析】由材料“宋朝时,开封、杭州等城市店铺林立,商品琳琅满目,经商时间不受限制”可知,这主要反映了宋朝都市商业繁荣,B项符合题意。ACD三项在材料中没有涉及,排除。

故选:B。

此题主要考查宋代商业的繁荣,关键是对材料的分析。

此题主要考查学生的识记能力,掌握宋代商业的繁荣有关史实。

3.【答案】A;

【解析】两宋时期出现“苏湖熟,天下足”“夜市直至三更尽,才五更又复开张”“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,即无虚空之屋”的景象。由材料可以解读出宋代经济繁荣、江浙一带的粮食产量高、宋代出现了早市、夜市。商帮出现于明朝,排除含有④的选项。

故选:A。

此题主要考查宋代的经济发展和社会生活,掌握相关的基础知识。

此题主要考查宋代的经济发展和社会生活,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

4.【答案】A;

【解析】词是一种新体诗歌,句子有长有短,也称长短句,便于歌唱。词在唐朝时已经出现,经五代到两宋,得到很大发展,成为宋代主要的文学形式之一。北宋时期主要的文学形式是词,选项A符合题意。诗是唐朝的主要文学形式,小说是明清时期的主要文学形式,戏剧是元朝的主要文学形式,排除BCD项。

故选:A。

此题主要考查北宋时期主要的文学形式的相关史实。重点掌握宋词的相关史实。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记北宋时期主要的文学形式的相关史实。

5.【答案】A;

【解析】宋代商品经济发达,随着城市的繁荣,在城市市民阶层形成而且不断发展壮大,市民文化生活丰富起来,材料反映的是宋代丰富的社会生活,A是正确的选项;BCD不符合题意。

故选:A。

此题主要考查了宋代的社会生活。随着农业、手工业和商业的发展,与之相适应的民俗文化也大放异彩。

解答本题要正确理解题意,考查了宋代的社会生活,在此基础上,结合分析各个选项,选出正确答案。

6.【答案】D;

【解析】开封是北宋的都城,人口多达百万,是世界上著名的大都市,D项正确;泉州是当时闻名世界的大商港,排除A项;扬州不是当时世界上的大都市,临安是南宋时期的大都市,故BC项不符合题意,排除。

故选:D。

此题主要考查了北宋经济发展相关知识,重点掌握北宋时期世界上著名的大都市。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记宋代南方经济发展的相关史实。

7.【答案】C;

【解析】因战国时期的楚国(今湖北)诗人屈原在农历五月初五抱石跳汨罗江自尽,统治者为树立忠君爱国标签将端午作为纪念屈原的节日,今天端午节划龙舟、吃粽子等习俗都是为了纪念这位爱国诗人。“粽包分两髻,艾束著危冠”是描写端午节的,C是正确的选项;ABD不符合题意。

故选:C。

此题主要考查了宋代的社会生活。我国传统节日,如春节、元宵节、端午节、中秋节等,在宋代都已经有了。

解答本题需明确考查的知识点是宋代的社会生活,在此基础上,结合分析各个说法,选出正确答案。

8.【答案】D;

【解析】苏轼是北宋豪放派代表人物,属于宋代杰出词人,排除A。辛弃疾是南宋豪放派代表词人,属于宋朝杰出词人,排除B。李清照是宋朝婉约派代表词人,因此排除C。司马迁是西汉史学家,因此不属于宋代杰出词人。因此D正确。

故选:D。

此题主要考查宋代杰出词人。注意掌握相关基础知识。

此题主要考查运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握宋元科技、文化和艺术成就。

9.【答案】D;

【解析】王安石的诗句“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”意思是爆竹声中已把旧年驱除,春风送暖饮屠苏避祸求福。千家万户迎来了正月旭日,总要用新门神换掉旧桃符。描述了宋代的春节,即元旦,D是正确的选项;ABC不符合题意。

故选:D。

此题主要考查了宋代的社会生活。我国传统节日,如春节、元宵节、端午节、中秋节等,在宋代都已经有了。

本题关键是抓住题干的主旨是宋代的社会生活,根据所学知识,对选项逐一进行分析解答即可。

10.【答案】C;

【解析】宋朝工商业发展的表现有江南地区成为我国制瓷业中心,经商时间不受限制,出现夜市,四川地区出现最早的纸币“交子”。出现比较成熟的手工工场,规模庞大属于手工业,不属于商业,排除含有②的选项。

故选:C。

此题主要考查宋代的经济发展,掌握相关的基础知识。

此题主要考查宋代的经济发展,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

11.【答案】A;

【解析】根据所学可知,在南宋的都城临安,大街小巷店铺林立,商业活动已经没有区域和时间的限制。故A与史实不符。BCD的说法是正确的。

故选:A。

此题主要考查宋朝的经济。宋朝经济繁荣,商业活动已经没有区域和时间的限制。

掌握宋朝社会生活的表现和影响。

12.【答案】C;

【解析】北宋司马光编写的《资治通鉴》按记述了从战国的韩、赵、魏三家分晋至五代末年共1362年的历史;《春秋》是我国第一部编年体史书,也是周朝时期鲁国的国史;《史记》记述了从传说中的黄帝到汉武帝时的史事;《左传》记事起于鲁隐公元年(公元前722年),止于鲁悼公十四年(公元前454年)。想了解唐代藩镇割据的历史状况,应查阅的是《资治通鉴》,选项C符合题意,排除ABD。

故选:C。

此题主要考查《资治通鉴》记述的内容的相关史实。“唐代”是解答本题的关键。

此题主要考查综合运用所学知识进行判断分析的能力。理解并识记《资治通鉴》记述的内容的相关史实。

13.【答案】B;

【解析】北宋司马光写成了一部编年体通史巨著,叙述了从战国到五代1300多年的历史,对研究古代历史有重要参考价值,这部书是《资治通鉴》。北宋司马光编写的《资治通鉴》是我国第一部编年体通史巨著。这部书按年代顺序,叙述了从战国到五代的历史,将近三百卷。王羲之被誉为“书圣”;吴道子的代表作是《送子天王图》;《步辇图》是阎立本的作品。

故选:B。

此题主要考查《资治通鉴》。注意掌握相关基础知识。

此题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记相关人物的代表作品与地位。

14.【答案】B;

【解析】斗蟋蟀、说书、猴戏、蹴鞠等活动的内容反映了宋朝都市生活的一个侧面,说明都市生活丰富。从而排除ACD。

故选:B。

此题主要考查了宋代的社会生活。随着农业、手工业和商业的发展,与之相适应的民俗文化也大放异彩。

解答本题要正确理解题意,考查了宋代的社会生活,在此基础上,结合分析各个选项,选出正确答案。

15.【答案】C;

【解析】根据题干可知,可见当时市的发展打破时空限制,有“昼市”“夜市”,北宋东京城内有许多娱乐兼营商业的场所的场所,叫作“瓦子”;瓦子中圈出许多专供演出的圈子,称为“勾栏”,反映了宋代经济发展现象,C是正确的选项;ABD不符合题意。

故选:C。

此题主要考查了宋代的社会生活。随着农业、手工业和商业的发展,与之相适应的民俗文化也大放异彩。

解答本题要正确理解题意,考查了宋代的社会生活,在此基础上,结合分析各个选项,选出正确答案。

16.【答案】C;

【解析】元曲由杂剧和散曲组成。杂剧把音乐、歌舞、动作、念白熔于一炉,是比较成熟的戏剧形式,杂剧出现于宋朝末年,杂剧的出现,标志着我国戏曲艺术的成熟。元朝剧作家人才辈出,其中最优秀的是关汉卿,其代表作是悲剧《窦娥冤》。属于元杂剧的是《窦娥冤》。C符合题意。

故选:C。

此题主要考查《窦娥冤》。题干关键信息“元杂剧”。

解答本题要正确理解题意,考查了《窦娥冤》,在此基础上进行分析,做出正确答案。

17.【答案】D;

【解析】“去年元夜时,花市灯如昼。”反映的是正月十五元宵节,A搭配错误;“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。”反映的是春节,B搭配错误;“昔年八月十五夜,曲江池畔杏园边。”反映的是中秋佳节,C搭配错误;“五月五日午,赠我一枝艾。”反映的是端午节,与《龙舟盛会图》搭配正确,故D符合题意。

故选:D。

此题主要考查了中国古代的传统佳节,掌握相关基础知识。

此题主要考查了中国古代的传统佳节,注意基础知识的识记与理解。

18.【答案】B;

【解析】由材料“瓦中多有货药、卖卦…饮食、剃剪、纸画、令曲之类。终日居此,不觉抵暮。”可知,这一材料反映了宋代繁华的都市生活。随着城市的繁荣,宋代的市民阶层不断壮大,市民文化生活也丰富起来。东京城内有许多娱乐兼营商业的场所“瓦子”。瓦子中圈出许多专供演出的圈子,称为“勾栏”,还有说书的、唱曲的、演杂剧的等。瓦子的存在,增添了城市的生气。B符合题意,ACD无关,排除。

故选:B。

此题主要考查宋代社会生活的相关知识,关键信息是“瓦中多有货药、卖卦…饮食、剃剪、纸画、令曲之类。终日居此,不觉抵暮”。

此题主要考查宋代社会生活的相关知识,注意关键信息的解读。

19.【答案】D;

【解析】《天净沙 秋思》是元曲作家马致远创作的小令,是一首著名的散曲作品。此曲以多种景物并置,组合成一幅秋郊夕照图,让天涯游子骑一匹瘦马出现在一派凄凉的背景上,从中透出令人哀愁的情调,它抒发了一个飘零天涯的游子在秋天思念故乡、倦于漂泊的凄苦愁楚之情。选项D符合题意。

故选:D。

此题主要考查元曲的相关史实。识读题干材料是解答本题的关键。

此题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记宋词的相关史实。

20.【答案】D;

【解析】由材料“春节写春联,抒发美好愿望,并贴于门上,增加节日喜庆气氛;端午节吃粽子划龙舟纪念爱国诗人屈原;中秋节寄托团圆情感,人们有赏月和吃月饼的习俗……等传统节日中感受我们的民族文化”可知,不同的节日有不同的习俗和寓意,这反映出中华文化传承的价值观念,D项符合题意。

故选:D。

此题主要考查宋代的社会生活,掌握相关基础知识。

此题主要考查学生的识记能力,掌握宋代的社会生活相关知识。

21.【答案】温州港是“海上丝绸之路”的起点之一。出口商品或从温州港走海路直接运往日本、韩国和东南亚;或从温州港运往明州,再销往欧洲各国。;随着移民的大量涌入,温州逐渐形成了重视教育、崇尚科举的社会风气;宋朝崇文抑武,重视科举,扩充太学,加之南宋太学设于临安,为温州籍学子人学提供了便利;温州州县学发达,推动了地方教育的发展;温州学者热心讲学,促进了本地文化教育水平的提升。(答出两点即可);多元文化交融;城镇文化蓬勃发展;娱乐文化发展反映市民需求等。(其他符合题意的答案亦可,只需答出两点);

【解析】

此题主要考查两宋南方的发展。南宋时南方地区经济发达,经济重心南移,文学和教育也领先于全国。

掌握两宋南方的发展的原因、表现和影响。

22.【答案】固定的交易区域和时间。;经济重心南移;北方人口南迁,带来了劳动力和先进技术;南方社会相对安定;南方自然环境优越等。;商业繁荣(或海外贸易)超过了前代;设立市舶司管理对外贸易;在一些重要的港口开设“蕃坊”,并设有“蕃市”“蕃学”;出现早市、夜市;沿街设立店铺;使用纸币;出现娱乐场所瓦舍;有春节(或元宵节、端午节、中秋节)等传统节日等。;

【解析】

此题主要考查唐朝经济的繁荣、宋代的经济发展和社会生活、经济重心南移等相关史实,掌握相关的基础知识。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记唐朝经济的繁荣、宋代的经济发展和社会生活、经济重心南移等相关史实。

23.【答案】类型:实物史料、文献史料、口述史料。;作用:项羽领导巨鹿之战,消灭秦军主力。陈胜领导大泽乡起义,是中国历史上第一次农民起义,沉重打击秦朝的残暴统治。;态度:《汉书》是肯定汉武帝;《资治通鉴》是否定汉武帝。原则:一分为二的方法;全面客观的方法;多角度评价;辩证分析。;

【解析】

本题以三则文字表格材料为背景依托,主要考查了史料的分类、说明项羽和陈胜在“历史转折点上发挥巨大作用”的史实、《汉书》和《资治通鉴》各自对汉武帝的态度、评价历史人物的原则等知识,掌握相关基础知识。

此题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记史料的分类、说明项羽和陈胜在“历史转折点上发挥巨大作用”的史实、《汉书》和《资治通鉴》各自对汉武帝的态度、评价历史人物的原则等知识。

第 6 页,共 12 页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源