部编版历史七年级下册 第19课 清朝前期社会经济的发展 同步精品练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版历史七年级下册 第19课 清朝前期社会经济的发展 同步精品练习(含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 279.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-01-04 10:14:32 | ||

图片预览

文档简介

第19课 清朝前期社会经济的发展

一 、单选题(本大题共20小题,共20分)

1.(1分)明朝鼎盛时期全国人口达到1亿多,乾隆末年全国人口发展到3亿。顺治十八年,全国耕地面积549万余顷,到乾隆三十一年,全国耕地面积达到741万余顷。这反映了清前期( )

A. 社会经济迅速发展 B. 商品经济十分活跃

C. 实行闭关锁国政策 D. 君主专制进一步强化

2.(1分)明代商业发展推动工商业市镇的崛起。在松江府,棉织业市镇有朱泾镇、朱家角镇等;在嘉兴府,丝织业市镇有王店镇、王江泾镇等。这说明当时( )

A. 区域生产的专业化明显 B. 自然经济开始逐步解体

C. 资本主义经济普遍出现 D. 农产品商品化开始出现

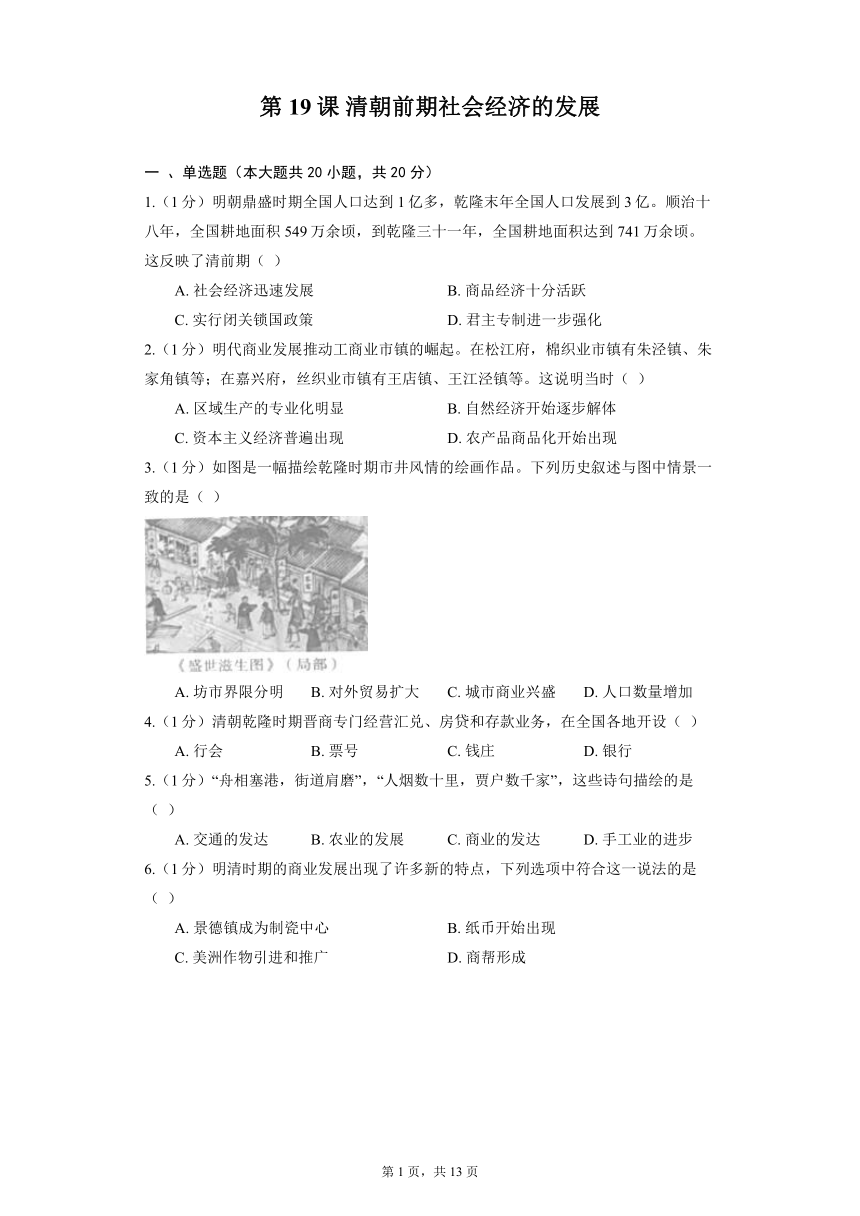

3.(1分)如图是一幅描绘乾隆时期市井风情的绘画作品。下列历史叙述与图中情景一致的是( )

A. 坊市界限分明 B. 对外贸易扩大 C. 城市商业兴盛 D. 人口数量增加

4.(1分)清朝乾隆时期晋商专门经营汇兑、房贷和存款业务,在全国各地开设( )

A. 行会 B. 票号 C. 钱庄 D. 银行

5.(1分)“舟相塞港,街道肩磨”,“人烟数十里,贾户数千家”,这些诗句描绘的是( )

A. 交通的发达 B. 农业的发展 C. 商业的发达 D. 手工业的进步

6.(1分)明清时期的商业发展出现了许多新的特点,下列选项中符合这一说法的是( )

A. 景德镇成为制瓷中心 B. 纸币开始出现

C. 美洲作物引进和推广 D. 商帮形成

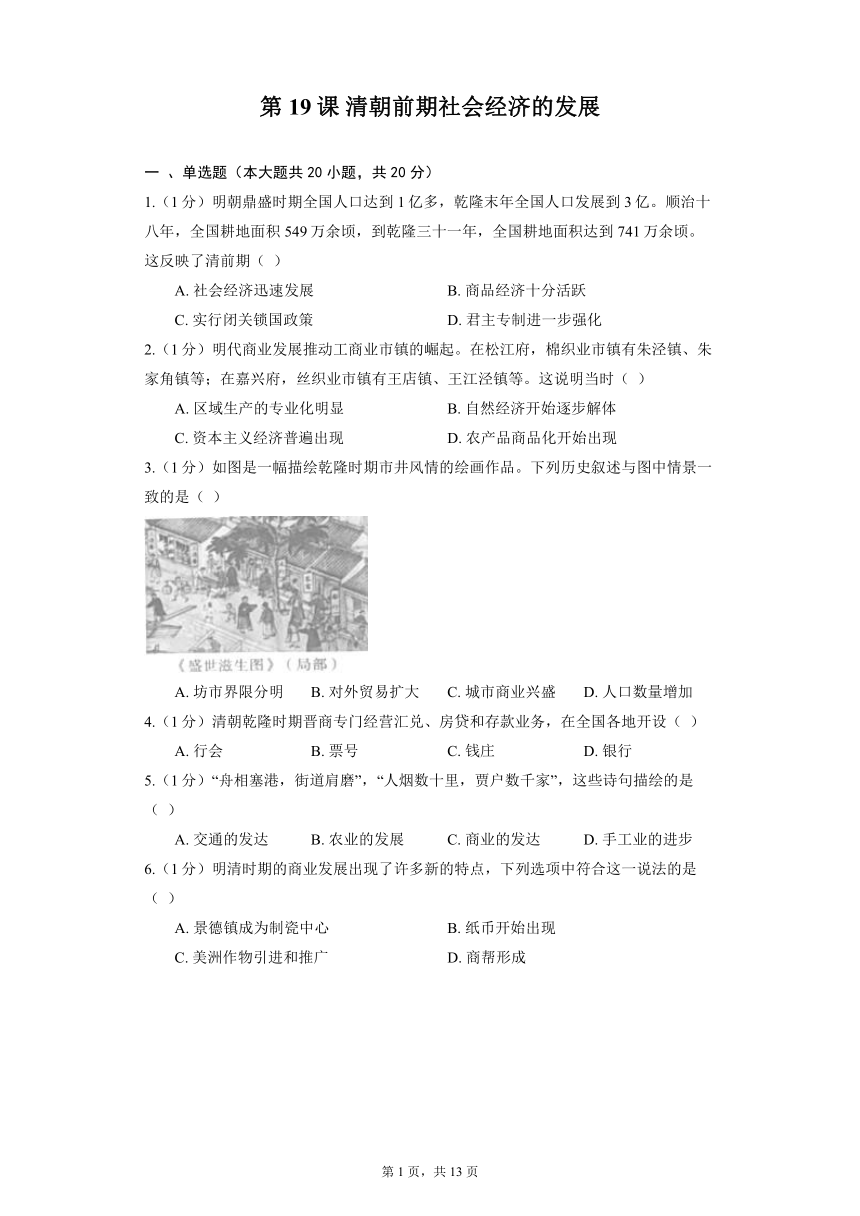

7.(1分)图是雍正帝还是雍亲王时命人绘制的《耕织图》(局部),图中站在田边的正是雍正。从中可以看出( )

A. 清朝统治者重视农业生产 B. 新型耕作工具曲辕犁产生

C. 开垦荒田缓解了人口压力 D. 稻麦复种技术得到了推广

8.(1分)古代最著名商帮有( )

A. 晋商 B. 酒商 C. 豫商 D. 刘商

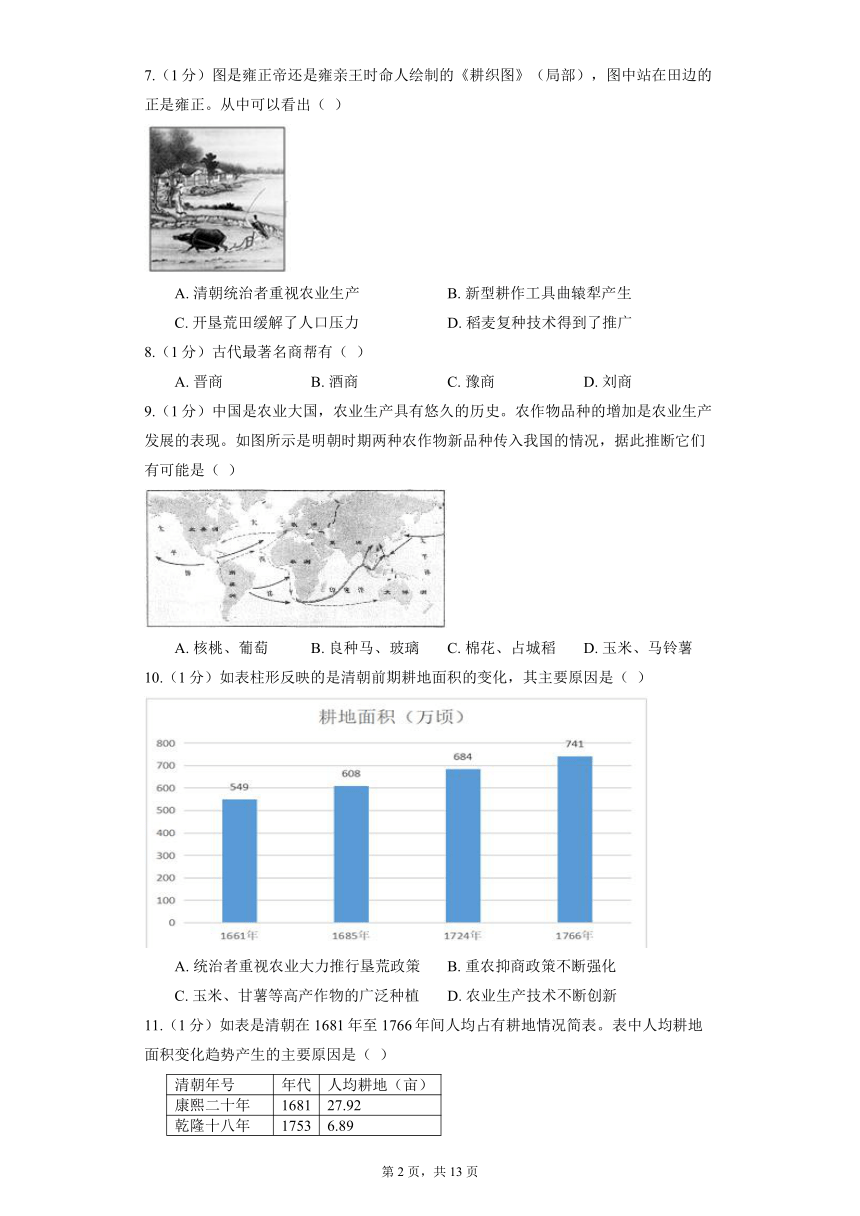

9.(1分)中国是农业大国,农业生产具有悠久的历史。农作物品种的增加是农业生产发展的表现。如图所示是明朝时期两种农作物新品种传入我国的情况,据此推断它们有可能是( )

A. 核桃、葡萄 B. 良种马、玻璃 C. 棉花、占城稻 D. 玉米、马铃薯

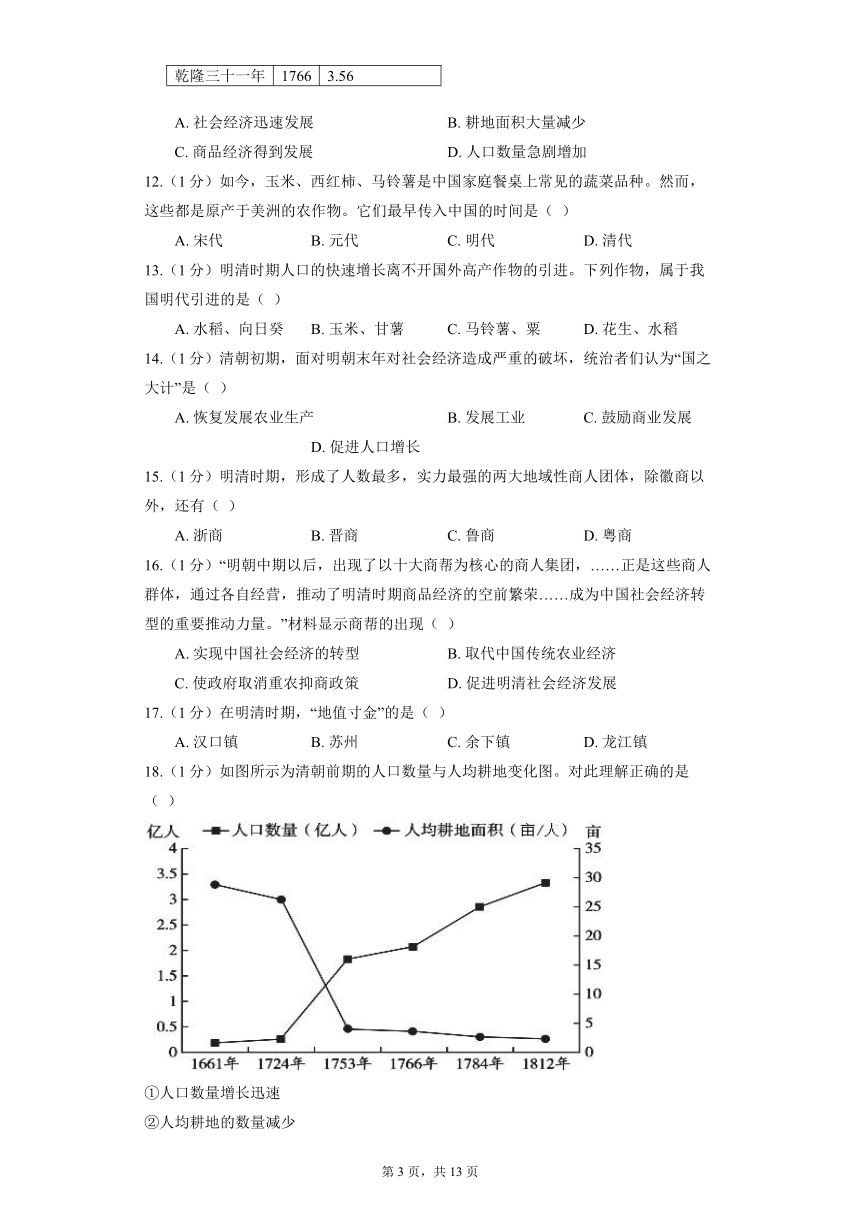

10.(1分)如表柱形反映的是清朝前期耕地面积的变化,其主要原因是( )

A. 统治者重视农业大力推行垦荒政策 B. 重农抑商政策不断强化

C. 玉米、甘薯等高产作物的广泛种植 D. 农业生产技术不断创新

11.(1分)如表是清朝在1681年至1766年间人均占有耕地情况简表。表中人均耕地面积变化趋势产生的主要原因是( )

清朝年号 年代 人均耕地(亩)

康熙二十年 1681 27.92

乾隆十八年 1753 6.89

乾隆三十一年 1766 3.56

A. 社会经济迅速发展 B. 耕地面积大量减少

C. 商品经济得到发展 D. 人口数量急剧增加

12.(1分)如今,玉米、西红柿、马铃薯是中国家庭餐桌上常见的蔬菜品种。然而,这些都是原产于美洲的农作物。它们最早传入中国的时间是( )

A. 宋代 B. 元代 C. 明代 D. 清代

13.(1分)明清时期人口的快速增长离不开国外高产作物的引进。下列作物,属于我国明代引进的是( )

A. 水稻、向日癸 B. 玉米、甘薯 C. 马铃薯、粟 D. 花生、水稻

14.(1分)清朝初期,面对明朝末年对社会经济造成严重的破坏,统治者们认为“国之大计”是( )

A. 恢复发展农业生产 B. 发展工业 C. 鼓励商业发展 D. 促进人口增长

15.(1分)明清时期,形成了人数最多,实力最强的两大地域性商人团体,除徽商以外,还有( )

A. 浙商 B. 晋商 C. 鲁商 D. 粤商

16.(1分)“明朝中期以后,出现了以十大商帮为核心的商人集团,……正是这些商人群体,通过各自经营,推动了明清时期商品经济的空前繁荣……成为中国社会经济转型的重要推动力量。”材料显示商帮的出现( )

A. 实现中国社会经济的转型 B. 取代中国传统农业经济

C. 使政府取消重农抑商政策 D. 促进明清社会经济发展

17.(1分)在明清时期,“地值寸金”的是( )

A. 汉口镇 B. 苏州 C. 余下镇 D. 龙江镇

18.(1分)如图所示为清朝前期的人口数量与人均耕地变化图。对此理解正确的是( )

①人口数量增长迅速

②人均耕地的数量减少

③玉米、甘薯等高产作物的推广促进了人口增长

④中原长期战乱导致人均耕地数量不断减少

A. ①②③ B. ①③④ C. ②③④ D. ①②④

19.(1分)我们说康乾时代“为前代所不及,这是就历史的纵向比较而言的。……如果把乾隆朝取得的成绩作横向的考察,即放到当时世界范围中,与欧美国家相比较,那就会呈现出另一幅黯然失色的图景”,材料表明康乾时代中国( )

A. 社会矛盾尖锐 B. 水土流失严重

C. 逐渐落后于世界潮流 D. 社会经济持续发展

20.(1分)明朝洪武初年,全国人口共有六千五百万人,万历年间明朝人口达到峰值,实际人口在一亿四千万左右。清朝时期,人口数量进一步增长。以上现象得益于( )

①统治者重视农业大力推行垦荒政策

②占城稻开始由越南引进中国

③玉米、甘薯等高产作物的广泛种植

④明清社会安定毫无任何动乱

A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ③④

二 、综合题(本大题共11小题,共30分)

21.(10分)阅读材料,回答下列问题

材料一:

A:“苏湖熟,天下足。” B:

材料二:清朝前期,耕地面积不断扩大,大片土地得到开垦,在兴修水利方面,对黄河、淮河等大河以及大运河进行治理。在庄稼种植方面,改进种植技术,改良新品种,推广玉米、甘著等高产作物,使粮食产量有了大幅度的提高。

1.材料一谚语出现于什么时期?当时位居粮食产量首位的是哪一作物?

2.材料一纸币出现于哪一地区?反映了当时哪一部门的兴盛?

3.材料二清朝前期农业发展的原因是什么?有哪些表现?产生了什么影响?

22.(10分)大都市的影响力是巨大的,都市的发展建设从古至今一直被人所重视。阅读材料,回答问题:

【都市规划】

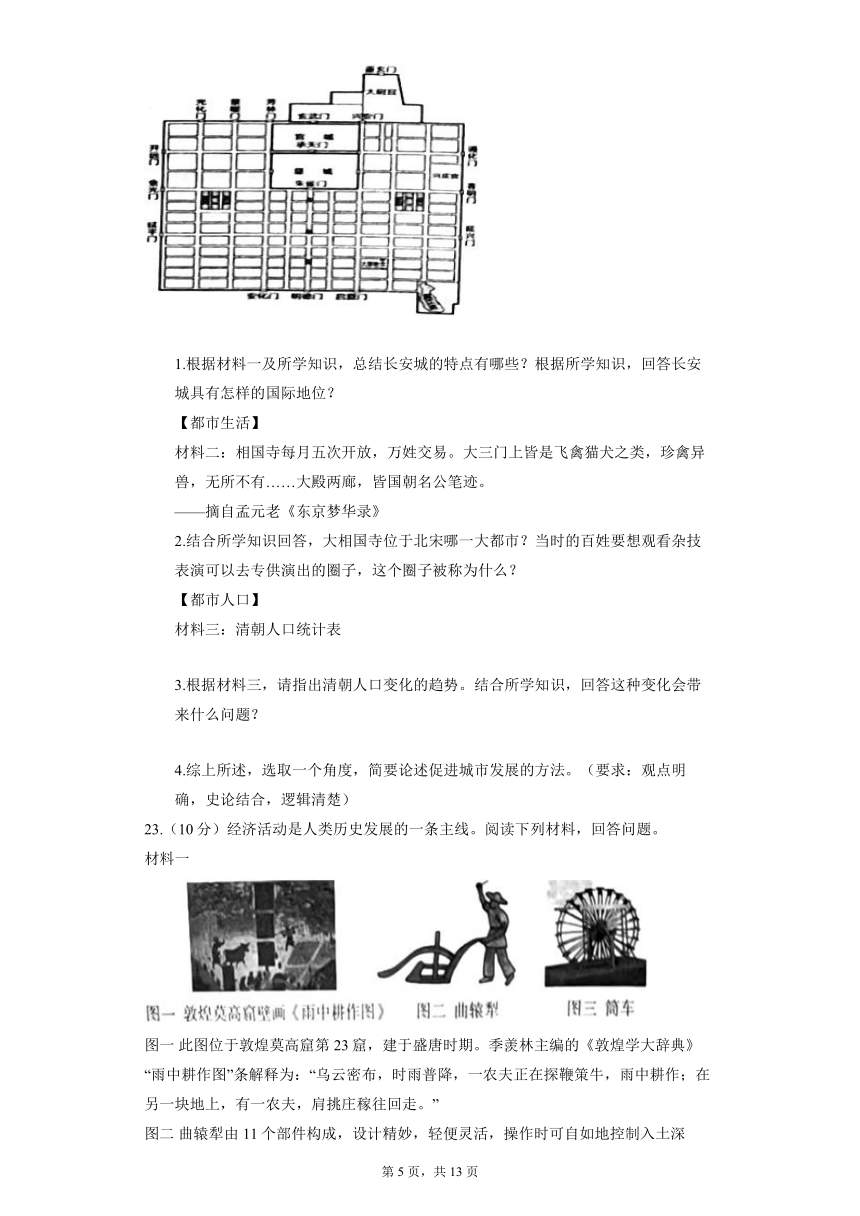

材料一:长安都城布局图

1.根据材料一及所学知识,总结长安城的特点有哪些?根据所学知识,回答长安城具有怎样的国际地位?

【都市生活】

材料二:相国寺每月五次开放,万姓交易。大三门上皆是飞禽猫犬之类,珍禽异兽,无所不有……大殿两廊,皆国朝名公笔迹。

——摘自孟元老《东京梦华录》

2.结合所学知识回答,大相国寺位于北宋哪一大都市?当时的百姓要想观看杂技表演可以去专供演出的圈子,这个圈子被称为什么?

【都市人口】

材料三:清朝人口统计表

3.根据材料三,请指出清朝人口变化的趋势。结合所学知识,回答这种变化会带来什么问题?

4.综上所述,选取一个角度,简要论述促进城市发展的方法。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清楚)

23.(10分)经济活动是人类历史发展的一条主线。阅读下列材料,回答问题。

材料一

图一 此图位于敦煌莫高窟第23窟,建于盛唐时期。季羡林主编的《敦煌学大辞典》“雨中耕作图”条解释为:“乌云密布,时雨普降,一农夫正在探鞭策牛,雨中耕作;在另一块地上,有一农夫,肩挑庄稼往回走。”

图二 曲辕犁由11个部件构成,设计精妙,轻便灵活,操作时可自如地控制入土深浅,回转省力,适于精耕细作,大大提高了耕作的效率和质量。

图三 筒车“如纺车,以细竹为之,车骨之末,缚以竹筒,旋转时低则舀水,高则泻水”。

材料二 在宋代,海外贸易集中在南部沿海和长江下游的几个大城市,……为了能征收关税,将对外贸易限制在某些官方控制的大港口的制度开始于8世纪,在宋代这些关税成为政府收入的一个重要来源。……在宋代中国人逐渐开始成为海外贸易中的主角。

--摘自费正清、赖肖尔《中国:传统与变革》材料三 大中祥符四年(1011年)……帝以江淮、两浙稍旱即水田不登(注:登,收成或丰收的意思),遣使就福建取占城稻(注:占城在今越南中部)三万斛,分给三路为种……内出种法,命转运使揭榜示民……稻比中国者,穗长而无芒,粒差(梢)小,不择地而生。

--[元]脱脱等《宋史 食货志》材料四 自明朝开始的海外农作物的引进,到清朝又有新的发展。顺治年间,玉米种植还不普遍……玉米适应性强、产量高的优点,逐渐为人们所认识,人们在山区和平原地区大量种植玉米。19世纪后,玉来成为重要的粮食作物。明朝时,甘薯从外国传到福建和广东。清初开始,甘薯种植逐步在浙江及长江流域发展起来,自乾隆初年开始,甘薯在北方的河南、陕西、直隶等省份的种植面积迅速扩展。甘薯成为清朝中后期农民的重要口粮之一。……顺治七年(1650年),马铃薯最先传入台湾。17世纪后期,云南、贵州、四川、陕西、湖北、山西等地广泛栽培马铃薯。马铃薯以生长期短、适应性强、耐贫瘠等优点,受到农民的欢迎。当时贫困农民往往把它当作主食。

--人教版《教师教学用书》中国历史七年级下册材料五“凡置产业,自当以田地为上,市廛①次之,典与铺又次之。”

--清 钱泳《履园丛话》注:①廛,读作chán,本意是古代城市平民的房地,古同“缠”,束。

1.根据材料一中图片和文字介绍,可以了解唐朝哪一方面情况。

2.根据材料二,指出宋代政府收入的一个重要来源。结合所学知识,宋代“海外贸易集中在南部沿海和长江下游的几个大城市”反映了一种什么经济现象?

3.从材料三、四可知,宋、明、清三朝从国外引进和推广了哪些农作物?(写出两点即可)结合材料分析这些从国外引进和推广的农作物有哪些优势?(写出两点即可)

4.材料五反映了中国古代怎样的经济思想?

答案和解析

1.【答案】A;

【解析】根据材料内容可知,清朝乾隆时期全国的人口和耕地面积都大大增加,这体现了社会经济的迅速发展,A项正确;.清朝实行重农抑商政策,商品经济并不是十分活跃,排除B项;材料无法体现闭关锁国政策和君主专制的强化,排除CD项。

故选:A。

此题主要考查了清朝前期经济发展相关史实,掌握相关基础知识。

此题主要考查了清朝前期经济发展相关史实,注意基础知识的识记与理解。

2.【答案】A;

【解析】明代商业发展推动工商业市镇的崛起。在松江府,棉织业市镇有朱泾镇、朱家角镇等;在嘉兴府,丝织业市镇有王店镇、王江泾镇等。这说明当时区域生产的专业化明显。松江府以棉织业为主,嘉兴府以丝织业为主。BCD不符合题意,排除。故选:A。

此题主要考查明清经济的发展,掌握相关的基础知识。

此题主要考查明清经济的发展,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

3.【答案】C;

【解析】《盛世滋生图》以长卷形式和散点透视技法,反映当时苏州“商贾辐辏,百货骈阗”的市井风情,体现了城市商业的兴盛,以赞乾隆盛世。选项C与图中情景一致,符合题意。

故选:C。

此题主要考查乾隆时期城市商业的兴盛的相关史实。识读题干图片是解答本题的关键。

此题主要考查学生对图片的解读能力和对历史知识的识记、理解能力。理解并识记乾隆时期城市商业的兴盛的相关史实。

4.【答案】B;

【解析】结合所学可知,明清时期在商业活动中,形成了一些大的商帮。他们拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。例如,山西商人组成的晋商,主要贩卖粮食、食盐、绸缎等,到乾隆时又专门经营汇兑、放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通。“票号”类似于现代的银行,促进了经济发展,B项正确;综合上述分析可排除ACD项。

故选:B。

此题主要考查了清朝前期的商业发展,重点掌握晋商相关知识。

此题主要考查了清朝前期的商业发展,注意基础知识的识记与理解。

5.【答案】C;

【解析】清朝前期的商业很发达,陆路和水运的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。一些原来的农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大。如吴江县的盛泽镇,出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的景象;湖北的汉口镇在明朝中期才发展起来,到清朝时已成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会。清朝前期吴江县的盛泽镇“舟楫塞港,街道肩摩”;湖北的汉口镇“人烟数十里,贾户数千家”。这些材料反映了当时商业的发达。C符合题意。

故选:C。

此题主要考查明清经济的发展,掌握相关的基础知识。

此题主要考查明清经济的发展,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

6.【答案】D;

【解析】明清时期,北京和南京是全国性的商贸城市,还出现了数十座较大的商业城市。许多富人携带重金,积极从事商贸活动,出现了有名的商帮,如山西的晋商,安徽的徽商。

故选:D。

此题主要考查明清经济的发展,掌握相关的基础知识。

此题主要考查明清经济的发展,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

7.【答案】A;

【解析】题干给出的是雍正帝还是雍亲王时命人绘制的《耕织图》(局部),图中站在田边的正是雍正。从中可以看出清朝统治者重视农业生产。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。

故选:A。

此题主要考查了清朝统治者重视农业生产。清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。

图片型题目必须认真观察分析图片中包含的文字,根据相关文字的提示信息或准确识别图片确定正确答案。

8.【答案】A;

【解析】明清商业兴盛,在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行业活动。例如,山西商人组成的晋商,主要贩卖粮食、食盐、绸缎等,到乾隆时期又专门经营汇兑、放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通。与晋商相匹敌的是江南徽州府(今安徽)商人组成的徽商,他们主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食、布绸等行业的经营活动。这些商帮的活动,对当时社会经济的发展产生了很大的影响。选项A符合题意。

故选:A。

此题主要考查了清朝经济发展相关史实,重点掌握徽商和晋商等知识。

重点掌握徽商和晋商等知识,注意基础知识的识记与理解。

9.【答案】D;

【解析】根据图示“明朝时期两种农作物新品种传入我国的情况”可知,这些农作物是从美洲引进的。结合所学知识可知,原产南美洲的玉米、马铃薯、花生和向日葵等高产粮食作物,明代从国外引进,清代不断推广种植。故D符合题意。

故选:D。

此题主要考查了明朝时期经济发展相关知识,重点掌握这一时期引进的国外高产农作物。

此题主要考查了明朝时期经济发展相关知识,注意基础知识的识记与理解。

10.【答案】A;

【解析】据图片及所学知识可知,导致表中耕地面积迅速增长的主要原因是统治者推行垦荒政策。明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。

故选:A。

此题主要考查清朝前期的经济发展,掌握相关的基础知识。

此题主要考查清朝前期的经济发展,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

11.【答案】D;

【解析】据表格看出,1681年人均耕地27.92亩,到1766年人均耕地只有3.56亩,说明人均耕地急剧减少,主要原因是人口数量急剧增加。清朝前期统治者采取了一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。到康熙时,全国人口总数已达1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的1/3。

故选:D。

此题主要考查清朝人口的增长,掌握相关的基础知识。

此题主要考查清朝人口的增长,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

12.【答案】C;

【解析】明代引进了原产于美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等。

故选:C。

此题主要考查明清经济的发展,掌握相关的基础知识。

此题主要考查明清经济的发展,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

13.【答案】B;

【解析】明代引进了原产美洲的玉米、甘薯等高产粮食作物,清代不断推广种植。B项正确;河姆渡居民时期我国已经开始种植水稻,排除AD项;半坡居民时期我国已经会种植粟,排除C项。

故选:B。

此题主要考查明清经济的发展,掌握相关的基础知识。

此题主要考查明清经济的发展,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

14.【答案】A;

【解析】明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。选项A符合题意;排除BCD项。

故选:A。

此题主要考查清朝初期恢复发展农业生产的相关史实。重点掌握明清经济的发展的相关史实。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记清朝初期恢复发展农业生产的相关史实。

15.【答案】B;

【解析】明清时期,在商业活动中形成了一些大的商帮,他们拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。其中著名的有安徽的徽商和山西的晋商。选项B符合题意,排除ACD项。

故选:B。

此题主要考查明清时期著名的商帮的相关史实。重点掌握晋商和徽商的相关史实。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记明清时期著名的商帮的相关史实。

16.【答案】D;

【解析】据“正是这些商人群体,通过各自经营,推动了明清时期商品经济的空前繁荣……成为中国社会经济转型的重要推动力量”可知,材料显示商帮的出现促进了明清社会经济发展,D项符合题意。中国社会经济的转型、取代中国传统农业经济、政府取消重农抑商政策在题干中均未体现,排除ABC项。

故选:D。

此题主要考查商帮出现的影响的相关史实。“推动了明清时期商品经济的空前繁荣……成为中国社会经济转型的重要推动力量”是解答本题的关键。

此题主要考查解读题干信息和对历史史实的分析和准确识记能力。理解并识记商帮出现的影响的相关史实。

17.【答案】B;

【解析】据所学知识可知,乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。汉口镇位于今湖北省;余下镇位于今陕西省;龙江镇位于今广东省。选项B符合题意,排除ACD项。

故选:B。

此题主要考查明清时期的苏州的相关史实。重点掌握明清时期经济的发展的相关史实。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记明清时期的苏州的相关史实。

18.【答案】A;

【解析】据图片看出,从1661年到1812年人口数量从不足0.5亿迅速增长到3亿多,人均耕地面积则从近30亩/人下降到不足5亩/人,从图中看不出中原长期战乱导致人均耕地数量不断减少,排除含有④的选项。

故选:A。

此题主要考查明清经济的发展,掌握相关的基础知识。

此题主要考查明清经济的发展,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

19.【答案】C;

【解析】根据材料“如果把乾隆朝取得的成绩作横向的考察,即放到当时世界范围中,与欧美国家相比较,那就会呈现出另一幅黯然失色的图景”可知乾隆时期的发展逊色于欧美国家,说明我国逐渐落后于世界潮流,故C符合题意。ABD体现不出与世界的比较,与材料不符,排除。

故选:C。

掌握清朝经济发展的表现和影响。解析材料是解答本题的关键。

掌握清朝的发展表现和影响,了解当时中国已经落伍于世界。

20.【答案】C;

【解析】据题干“明朝洪武初年,全国人口共有六千五百万人,万历年间明朝人口达到峰值,实际人口在一亿四千万左右。清朝时期,人口数量进一步增长”可知,明清时期人口迅速增长,原因是统治者重视农业大力推行垦荒政策、玉米、甘薯等高产作物的广泛种植。占城稻开始由越南引进中国是宋朝,明清社会安定毫无任何动乱说法错误。排除含有②④的选项。

故选:C。

此题主要考查明清经济的发展,掌握相关的基础知识。

此题主要考查明清经济的发展,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

21.【答案】宋朝时期;水稻。;四川地区;商业的兴盛。;鼓励垦荒,大片土地得到开垦;耕地面积不断扩大,兴修大量水利工程,改进种植技术、改良新品种、推广玉米甘薯等高产作物;促进了社会的稳定和繁荣,对手工业和商品经济的发展也起了促进作用。;

【解析】

此题主要考查宋代的经济发展、清朝前期的经济发展等相关史实,掌握相关的基础知识。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记宋代的经济发展、清朝前期的经济发展等相关史实。

22.【答案】特点:规模宏大;布局严整对称;街道宽敞整齐,商业繁荣;市、坊分开。(任意两点即可)国际地位:长安城是当时一座国际性的大都会。;都市:开封;“圈子”指:勾栏。;趋势:清朝人口逐渐增长。问题:人地矛盾突出;进一步开荒垦田,破坏生态环境,水土流失,地力下降;造成社会压力,影响经济持续发展。(任意两点即可);方法一:合理的城市规划,能促进城市的发展。唐朝对长安城的规划,布局严谨,市坊分开,人们住居舒适,商业经济发展,所以合理的城市规划能有效促进城市发展。方法二:文化、娱乐方式多样化,能促进城市繁荣;北宋开封市民文化兴盛,社会生活方面呈现出丰富多彩的景象,所以文化、娱乐方式多样化能促进城市繁荣。方法三:人口的合理增长,能促进城市绿色发展。清朝乾隆末年,人口快速增长,带来了许多问题,造成了社会压力,影响了经济的持续发展,阻碍了城市的良性发展。(任意一点即可,其他答案言之有理也可);

【解析】

此题主要考查长安城、大相国寺、勾栏、清朝人口变化的趋势及这种变化会带来的问题、促进城市发展的方法的相关史实。重点掌握大都市的影响力的相关史实。

此题主要考查学生准确解读材料信息以及理解问题的能力。理解并识记长安城、大相国寺、勾栏、清朝人口变化的趋势及这种变化会带来的问题、促进城市发展的方法的相关史实。

23.【答案】农业方面情况。;关税;经济重心南移。;玉米、甘薯、马铃薯;适应性强,产量高,耐旱抗寒等。;重农抑商的经济思想。;

【解析】

此题主要考查唐宋时期的经济发展、明清时期的经济发展等相关史实,掌握相关的基础知识。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记唐宋时期的经济发展、明清时期的经济发展等相关史实。

第 13 页,共 13 页

一 、单选题(本大题共20小题,共20分)

1.(1分)明朝鼎盛时期全国人口达到1亿多,乾隆末年全国人口发展到3亿。顺治十八年,全国耕地面积549万余顷,到乾隆三十一年,全国耕地面积达到741万余顷。这反映了清前期( )

A. 社会经济迅速发展 B. 商品经济十分活跃

C. 实行闭关锁国政策 D. 君主专制进一步强化

2.(1分)明代商业发展推动工商业市镇的崛起。在松江府,棉织业市镇有朱泾镇、朱家角镇等;在嘉兴府,丝织业市镇有王店镇、王江泾镇等。这说明当时( )

A. 区域生产的专业化明显 B. 自然经济开始逐步解体

C. 资本主义经济普遍出现 D. 农产品商品化开始出现

3.(1分)如图是一幅描绘乾隆时期市井风情的绘画作品。下列历史叙述与图中情景一致的是( )

A. 坊市界限分明 B. 对外贸易扩大 C. 城市商业兴盛 D. 人口数量增加

4.(1分)清朝乾隆时期晋商专门经营汇兑、房贷和存款业务,在全国各地开设( )

A. 行会 B. 票号 C. 钱庄 D. 银行

5.(1分)“舟相塞港,街道肩磨”,“人烟数十里,贾户数千家”,这些诗句描绘的是( )

A. 交通的发达 B. 农业的发展 C. 商业的发达 D. 手工业的进步

6.(1分)明清时期的商业发展出现了许多新的特点,下列选项中符合这一说法的是( )

A. 景德镇成为制瓷中心 B. 纸币开始出现

C. 美洲作物引进和推广 D. 商帮形成

7.(1分)图是雍正帝还是雍亲王时命人绘制的《耕织图》(局部),图中站在田边的正是雍正。从中可以看出( )

A. 清朝统治者重视农业生产 B. 新型耕作工具曲辕犁产生

C. 开垦荒田缓解了人口压力 D. 稻麦复种技术得到了推广

8.(1分)古代最著名商帮有( )

A. 晋商 B. 酒商 C. 豫商 D. 刘商

9.(1分)中国是农业大国,农业生产具有悠久的历史。农作物品种的增加是农业生产发展的表现。如图所示是明朝时期两种农作物新品种传入我国的情况,据此推断它们有可能是( )

A. 核桃、葡萄 B. 良种马、玻璃 C. 棉花、占城稻 D. 玉米、马铃薯

10.(1分)如表柱形反映的是清朝前期耕地面积的变化,其主要原因是( )

A. 统治者重视农业大力推行垦荒政策 B. 重农抑商政策不断强化

C. 玉米、甘薯等高产作物的广泛种植 D. 农业生产技术不断创新

11.(1分)如表是清朝在1681年至1766年间人均占有耕地情况简表。表中人均耕地面积变化趋势产生的主要原因是( )

清朝年号 年代 人均耕地(亩)

康熙二十年 1681 27.92

乾隆十八年 1753 6.89

乾隆三十一年 1766 3.56

A. 社会经济迅速发展 B. 耕地面积大量减少

C. 商品经济得到发展 D. 人口数量急剧增加

12.(1分)如今,玉米、西红柿、马铃薯是中国家庭餐桌上常见的蔬菜品种。然而,这些都是原产于美洲的农作物。它们最早传入中国的时间是( )

A. 宋代 B. 元代 C. 明代 D. 清代

13.(1分)明清时期人口的快速增长离不开国外高产作物的引进。下列作物,属于我国明代引进的是( )

A. 水稻、向日癸 B. 玉米、甘薯 C. 马铃薯、粟 D. 花生、水稻

14.(1分)清朝初期,面对明朝末年对社会经济造成严重的破坏,统治者们认为“国之大计”是( )

A. 恢复发展农业生产 B. 发展工业 C. 鼓励商业发展 D. 促进人口增长

15.(1分)明清时期,形成了人数最多,实力最强的两大地域性商人团体,除徽商以外,还有( )

A. 浙商 B. 晋商 C. 鲁商 D. 粤商

16.(1分)“明朝中期以后,出现了以十大商帮为核心的商人集团,……正是这些商人群体,通过各自经营,推动了明清时期商品经济的空前繁荣……成为中国社会经济转型的重要推动力量。”材料显示商帮的出现( )

A. 实现中国社会经济的转型 B. 取代中国传统农业经济

C. 使政府取消重农抑商政策 D. 促进明清社会经济发展

17.(1分)在明清时期,“地值寸金”的是( )

A. 汉口镇 B. 苏州 C. 余下镇 D. 龙江镇

18.(1分)如图所示为清朝前期的人口数量与人均耕地变化图。对此理解正确的是( )

①人口数量增长迅速

②人均耕地的数量减少

③玉米、甘薯等高产作物的推广促进了人口增长

④中原长期战乱导致人均耕地数量不断减少

A. ①②③ B. ①③④ C. ②③④ D. ①②④

19.(1分)我们说康乾时代“为前代所不及,这是就历史的纵向比较而言的。……如果把乾隆朝取得的成绩作横向的考察,即放到当时世界范围中,与欧美国家相比较,那就会呈现出另一幅黯然失色的图景”,材料表明康乾时代中国( )

A. 社会矛盾尖锐 B. 水土流失严重

C. 逐渐落后于世界潮流 D. 社会经济持续发展

20.(1分)明朝洪武初年,全国人口共有六千五百万人,万历年间明朝人口达到峰值,实际人口在一亿四千万左右。清朝时期,人口数量进一步增长。以上现象得益于( )

①统治者重视农业大力推行垦荒政策

②占城稻开始由越南引进中国

③玉米、甘薯等高产作物的广泛种植

④明清社会安定毫无任何动乱

A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ③④

二 、综合题(本大题共11小题,共30分)

21.(10分)阅读材料,回答下列问题

材料一:

A:“苏湖熟,天下足。” B:

材料二:清朝前期,耕地面积不断扩大,大片土地得到开垦,在兴修水利方面,对黄河、淮河等大河以及大运河进行治理。在庄稼种植方面,改进种植技术,改良新品种,推广玉米、甘著等高产作物,使粮食产量有了大幅度的提高。

1.材料一谚语出现于什么时期?当时位居粮食产量首位的是哪一作物?

2.材料一纸币出现于哪一地区?反映了当时哪一部门的兴盛?

3.材料二清朝前期农业发展的原因是什么?有哪些表现?产生了什么影响?

22.(10分)大都市的影响力是巨大的,都市的发展建设从古至今一直被人所重视。阅读材料,回答问题:

【都市规划】

材料一:长安都城布局图

1.根据材料一及所学知识,总结长安城的特点有哪些?根据所学知识,回答长安城具有怎样的国际地位?

【都市生活】

材料二:相国寺每月五次开放,万姓交易。大三门上皆是飞禽猫犬之类,珍禽异兽,无所不有……大殿两廊,皆国朝名公笔迹。

——摘自孟元老《东京梦华录》

2.结合所学知识回答,大相国寺位于北宋哪一大都市?当时的百姓要想观看杂技表演可以去专供演出的圈子,这个圈子被称为什么?

【都市人口】

材料三:清朝人口统计表

3.根据材料三,请指出清朝人口变化的趋势。结合所学知识,回答这种变化会带来什么问题?

4.综上所述,选取一个角度,简要论述促进城市发展的方法。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清楚)

23.(10分)经济活动是人类历史发展的一条主线。阅读下列材料,回答问题。

材料一

图一 此图位于敦煌莫高窟第23窟,建于盛唐时期。季羡林主编的《敦煌学大辞典》“雨中耕作图”条解释为:“乌云密布,时雨普降,一农夫正在探鞭策牛,雨中耕作;在另一块地上,有一农夫,肩挑庄稼往回走。”

图二 曲辕犁由11个部件构成,设计精妙,轻便灵活,操作时可自如地控制入土深浅,回转省力,适于精耕细作,大大提高了耕作的效率和质量。

图三 筒车“如纺车,以细竹为之,车骨之末,缚以竹筒,旋转时低则舀水,高则泻水”。

材料二 在宋代,海外贸易集中在南部沿海和长江下游的几个大城市,……为了能征收关税,将对外贸易限制在某些官方控制的大港口的制度开始于8世纪,在宋代这些关税成为政府收入的一个重要来源。……在宋代中国人逐渐开始成为海外贸易中的主角。

--摘自费正清、赖肖尔《中国:传统与变革》材料三 大中祥符四年(1011年)……帝以江淮、两浙稍旱即水田不登(注:登,收成或丰收的意思),遣使就福建取占城稻(注:占城在今越南中部)三万斛,分给三路为种……内出种法,命转运使揭榜示民……稻比中国者,穗长而无芒,粒差(梢)小,不择地而生。

--[元]脱脱等《宋史 食货志》材料四 自明朝开始的海外农作物的引进,到清朝又有新的发展。顺治年间,玉米种植还不普遍……玉米适应性强、产量高的优点,逐渐为人们所认识,人们在山区和平原地区大量种植玉米。19世纪后,玉来成为重要的粮食作物。明朝时,甘薯从外国传到福建和广东。清初开始,甘薯种植逐步在浙江及长江流域发展起来,自乾隆初年开始,甘薯在北方的河南、陕西、直隶等省份的种植面积迅速扩展。甘薯成为清朝中后期农民的重要口粮之一。……顺治七年(1650年),马铃薯最先传入台湾。17世纪后期,云南、贵州、四川、陕西、湖北、山西等地广泛栽培马铃薯。马铃薯以生长期短、适应性强、耐贫瘠等优点,受到农民的欢迎。当时贫困农民往往把它当作主食。

--人教版《教师教学用书》中国历史七年级下册材料五“凡置产业,自当以田地为上,市廛①次之,典与铺又次之。”

--清 钱泳《履园丛话》注:①廛,读作chán,本意是古代城市平民的房地,古同“缠”,束。

1.根据材料一中图片和文字介绍,可以了解唐朝哪一方面情况。

2.根据材料二,指出宋代政府收入的一个重要来源。结合所学知识,宋代“海外贸易集中在南部沿海和长江下游的几个大城市”反映了一种什么经济现象?

3.从材料三、四可知,宋、明、清三朝从国外引进和推广了哪些农作物?(写出两点即可)结合材料分析这些从国外引进和推广的农作物有哪些优势?(写出两点即可)

4.材料五反映了中国古代怎样的经济思想?

答案和解析

1.【答案】A;

【解析】根据材料内容可知,清朝乾隆时期全国的人口和耕地面积都大大增加,这体现了社会经济的迅速发展,A项正确;.清朝实行重农抑商政策,商品经济并不是十分活跃,排除B项;材料无法体现闭关锁国政策和君主专制的强化,排除CD项。

故选:A。

此题主要考查了清朝前期经济发展相关史实,掌握相关基础知识。

此题主要考查了清朝前期经济发展相关史实,注意基础知识的识记与理解。

2.【答案】A;

【解析】明代商业发展推动工商业市镇的崛起。在松江府,棉织业市镇有朱泾镇、朱家角镇等;在嘉兴府,丝织业市镇有王店镇、王江泾镇等。这说明当时区域生产的专业化明显。松江府以棉织业为主,嘉兴府以丝织业为主。BCD不符合题意,排除。故选:A。

此题主要考查明清经济的发展,掌握相关的基础知识。

此题主要考查明清经济的发展,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

3.【答案】C;

【解析】《盛世滋生图》以长卷形式和散点透视技法,反映当时苏州“商贾辐辏,百货骈阗”的市井风情,体现了城市商业的兴盛,以赞乾隆盛世。选项C与图中情景一致,符合题意。

故选:C。

此题主要考查乾隆时期城市商业的兴盛的相关史实。识读题干图片是解答本题的关键。

此题主要考查学生对图片的解读能力和对历史知识的识记、理解能力。理解并识记乾隆时期城市商业的兴盛的相关史实。

4.【答案】B;

【解析】结合所学可知,明清时期在商业活动中,形成了一些大的商帮。他们拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。例如,山西商人组成的晋商,主要贩卖粮食、食盐、绸缎等,到乾隆时又专门经营汇兑、放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通。“票号”类似于现代的银行,促进了经济发展,B项正确;综合上述分析可排除ACD项。

故选:B。

此题主要考查了清朝前期的商业发展,重点掌握晋商相关知识。

此题主要考查了清朝前期的商业发展,注意基础知识的识记与理解。

5.【答案】C;

【解析】清朝前期的商业很发达,陆路和水运的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。一些原来的农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大。如吴江县的盛泽镇,出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的景象;湖北的汉口镇在明朝中期才发展起来,到清朝时已成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会。清朝前期吴江县的盛泽镇“舟楫塞港,街道肩摩”;湖北的汉口镇“人烟数十里,贾户数千家”。这些材料反映了当时商业的发达。C符合题意。

故选:C。

此题主要考查明清经济的发展,掌握相关的基础知识。

此题主要考查明清经济的发展,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

6.【答案】D;

【解析】明清时期,北京和南京是全国性的商贸城市,还出现了数十座较大的商业城市。许多富人携带重金,积极从事商贸活动,出现了有名的商帮,如山西的晋商,安徽的徽商。

故选:D。

此题主要考查明清经济的发展,掌握相关的基础知识。

此题主要考查明清经济的发展,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

7.【答案】A;

【解析】题干给出的是雍正帝还是雍亲王时命人绘制的《耕织图》(局部),图中站在田边的正是雍正。从中可以看出清朝统治者重视农业生产。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。

故选:A。

此题主要考查了清朝统治者重视农业生产。清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。

图片型题目必须认真观察分析图片中包含的文字,根据相关文字的提示信息或准确识别图片确定正确答案。

8.【答案】A;

【解析】明清商业兴盛,在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行业活动。例如,山西商人组成的晋商,主要贩卖粮食、食盐、绸缎等,到乾隆时期又专门经营汇兑、放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通。与晋商相匹敌的是江南徽州府(今安徽)商人组成的徽商,他们主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食、布绸等行业的经营活动。这些商帮的活动,对当时社会经济的发展产生了很大的影响。选项A符合题意。

故选:A。

此题主要考查了清朝经济发展相关史实,重点掌握徽商和晋商等知识。

重点掌握徽商和晋商等知识,注意基础知识的识记与理解。

9.【答案】D;

【解析】根据图示“明朝时期两种农作物新品种传入我国的情况”可知,这些农作物是从美洲引进的。结合所学知识可知,原产南美洲的玉米、马铃薯、花生和向日葵等高产粮食作物,明代从国外引进,清代不断推广种植。故D符合题意。

故选:D。

此题主要考查了明朝时期经济发展相关知识,重点掌握这一时期引进的国外高产农作物。

此题主要考查了明朝时期经济发展相关知识,注意基础知识的识记与理解。

10.【答案】A;

【解析】据图片及所学知识可知,导致表中耕地面积迅速增长的主要原因是统治者推行垦荒政策。明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。

故选:A。

此题主要考查清朝前期的经济发展,掌握相关的基础知识。

此题主要考查清朝前期的经济发展,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

11.【答案】D;

【解析】据表格看出,1681年人均耕地27.92亩,到1766年人均耕地只有3.56亩,说明人均耕地急剧减少,主要原因是人口数量急剧增加。清朝前期统治者采取了一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。到康熙时,全国人口总数已达1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的1/3。

故选:D。

此题主要考查清朝人口的增长,掌握相关的基础知识。

此题主要考查清朝人口的增长,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

12.【答案】C;

【解析】明代引进了原产于美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等。

故选:C。

此题主要考查明清经济的发展,掌握相关的基础知识。

此题主要考查明清经济的发展,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

13.【答案】B;

【解析】明代引进了原产美洲的玉米、甘薯等高产粮食作物,清代不断推广种植。B项正确;河姆渡居民时期我国已经开始种植水稻,排除AD项;半坡居民时期我国已经会种植粟,排除C项。

故选:B。

此题主要考查明清经济的发展,掌握相关的基础知识。

此题主要考查明清经济的发展,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

14.【答案】A;

【解析】明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。选项A符合题意;排除BCD项。

故选:A。

此题主要考查清朝初期恢复发展农业生产的相关史实。重点掌握明清经济的发展的相关史实。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记清朝初期恢复发展农业生产的相关史实。

15.【答案】B;

【解析】明清时期,在商业活动中形成了一些大的商帮,他们拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。其中著名的有安徽的徽商和山西的晋商。选项B符合题意,排除ACD项。

故选:B。

此题主要考查明清时期著名的商帮的相关史实。重点掌握晋商和徽商的相关史实。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记明清时期著名的商帮的相关史实。

16.【答案】D;

【解析】据“正是这些商人群体,通过各自经营,推动了明清时期商品经济的空前繁荣……成为中国社会经济转型的重要推动力量”可知,材料显示商帮的出现促进了明清社会经济发展,D项符合题意。中国社会经济的转型、取代中国传统农业经济、政府取消重农抑商政策在题干中均未体现,排除ABC项。

故选:D。

此题主要考查商帮出现的影响的相关史实。“推动了明清时期商品经济的空前繁荣……成为中国社会经济转型的重要推动力量”是解答本题的关键。

此题主要考查解读题干信息和对历史史实的分析和准确识记能力。理解并识记商帮出现的影响的相关史实。

17.【答案】B;

【解析】据所学知识可知,乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。汉口镇位于今湖北省;余下镇位于今陕西省;龙江镇位于今广东省。选项B符合题意,排除ACD项。

故选:B。

此题主要考查明清时期的苏州的相关史实。重点掌握明清时期经济的发展的相关史实。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记明清时期的苏州的相关史实。

18.【答案】A;

【解析】据图片看出,从1661年到1812年人口数量从不足0.5亿迅速增长到3亿多,人均耕地面积则从近30亩/人下降到不足5亩/人,从图中看不出中原长期战乱导致人均耕地数量不断减少,排除含有④的选项。

故选:A。

此题主要考查明清经济的发展,掌握相关的基础知识。

此题主要考查明清经济的发展,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

19.【答案】C;

【解析】根据材料“如果把乾隆朝取得的成绩作横向的考察,即放到当时世界范围中,与欧美国家相比较,那就会呈现出另一幅黯然失色的图景”可知乾隆时期的发展逊色于欧美国家,说明我国逐渐落后于世界潮流,故C符合题意。ABD体现不出与世界的比较,与材料不符,排除。

故选:C。

掌握清朝经济发展的表现和影响。解析材料是解答本题的关键。

掌握清朝的发展表现和影响,了解当时中国已经落伍于世界。

20.【答案】C;

【解析】据题干“明朝洪武初年,全国人口共有六千五百万人,万历年间明朝人口达到峰值,实际人口在一亿四千万左右。清朝时期,人口数量进一步增长”可知,明清时期人口迅速增长,原因是统治者重视农业大力推行垦荒政策、玉米、甘薯等高产作物的广泛种植。占城稻开始由越南引进中国是宋朝,明清社会安定毫无任何动乱说法错误。排除含有②④的选项。

故选:C。

此题主要考查明清经济的发展,掌握相关的基础知识。

此题主要考查明清经济的发展,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

21.【答案】宋朝时期;水稻。;四川地区;商业的兴盛。;鼓励垦荒,大片土地得到开垦;耕地面积不断扩大,兴修大量水利工程,改进种植技术、改良新品种、推广玉米甘薯等高产作物;促进了社会的稳定和繁荣,对手工业和商品经济的发展也起了促进作用。;

【解析】

此题主要考查宋代的经济发展、清朝前期的经济发展等相关史实,掌握相关的基础知识。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记宋代的经济发展、清朝前期的经济发展等相关史实。

22.【答案】特点:规模宏大;布局严整对称;街道宽敞整齐,商业繁荣;市、坊分开。(任意两点即可)国际地位:长安城是当时一座国际性的大都会。;都市:开封;“圈子”指:勾栏。;趋势:清朝人口逐渐增长。问题:人地矛盾突出;进一步开荒垦田,破坏生态环境,水土流失,地力下降;造成社会压力,影响经济持续发展。(任意两点即可);方法一:合理的城市规划,能促进城市的发展。唐朝对长安城的规划,布局严谨,市坊分开,人们住居舒适,商业经济发展,所以合理的城市规划能有效促进城市发展。方法二:文化、娱乐方式多样化,能促进城市繁荣;北宋开封市民文化兴盛,社会生活方面呈现出丰富多彩的景象,所以文化、娱乐方式多样化能促进城市繁荣。方法三:人口的合理增长,能促进城市绿色发展。清朝乾隆末年,人口快速增长,带来了许多问题,造成了社会压力,影响了经济的持续发展,阻碍了城市的良性发展。(任意一点即可,其他答案言之有理也可);

【解析】

此题主要考查长安城、大相国寺、勾栏、清朝人口变化的趋势及这种变化会带来的问题、促进城市发展的方法的相关史实。重点掌握大都市的影响力的相关史实。

此题主要考查学生准确解读材料信息以及理解问题的能力。理解并识记长安城、大相国寺、勾栏、清朝人口变化的趋势及这种变化会带来的问题、促进城市发展的方法的相关史实。

23.【答案】农业方面情况。;关税;经济重心南移。;玉米、甘薯、马铃薯;适应性强,产量高,耐旱抗寒等。;重农抑商的经济思想。;

【解析】

此题主要考查唐宋时期的经济发展、明清时期的经济发展等相关史实,掌握相关的基础知识。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记唐宋时期的经济发展、明清时期的经济发展等相关史实。

第 13 页,共 13 页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源