纲要(上)第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(上)第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(共33张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 14.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-01-04 10:34:05 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

周幽王宠爱褒姒,欲废宜臼(后来的周平王)立褒姒子为太子。平王宜臼乃申侯甥,申侯为其甥争王位,故联犬戎杀周幽王于骊山下,西周灭亡。

周平王因镐京受战乱残破(《史记》言平王畏犬戎东迁?),因此东迁洛阳,由此进入东周时期,又称春秋战国时期。

诸侯兵不能见烽火同至,且烽火传警,乃汉人备匈奴事也。《史记》所撰亦非史实,“烽火戏诸侯”、”纸上谈兵”等事,皆有所错漏。

周幽王“烽火戏诸侯,一笑失天下”是否真实?

关于此段历史,司马迁《史记》载周幽王烽火戏诸侯。

思考:由此,如何看待《史记》的史料价值

第二课 诸侯纷争与变法运动

——社会大变革时期

课程标准:

1、通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性。

2、了解老子、孔子的学说。

3、通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

目录

一、新气象的到来

二、诸侯国的变法

三、新思想的涌动

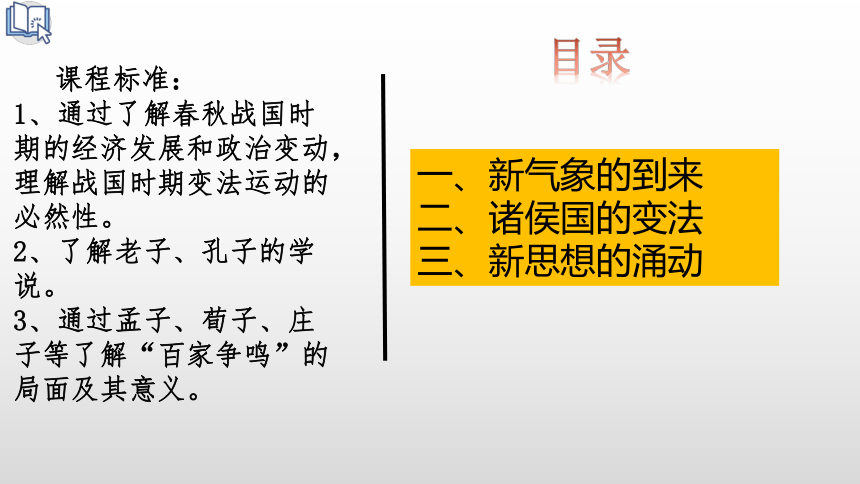

时空座标

西周

东周

春秋

战国

公元前1046年

公元前770年

公元前476年

公元前475年

公元前221年

春秋(公元前770—公元前476年)

自周平王东迁洛邑到周敬王薨,因鲁史《春秋》记录了这一阶段的历史而得名。

战国(公元前475—公元前221年)

这一时期各国征战不休,故被人称之为战国。把“战国”作为时代名称,开始于西汉末年刘向汇编的《战国策》。

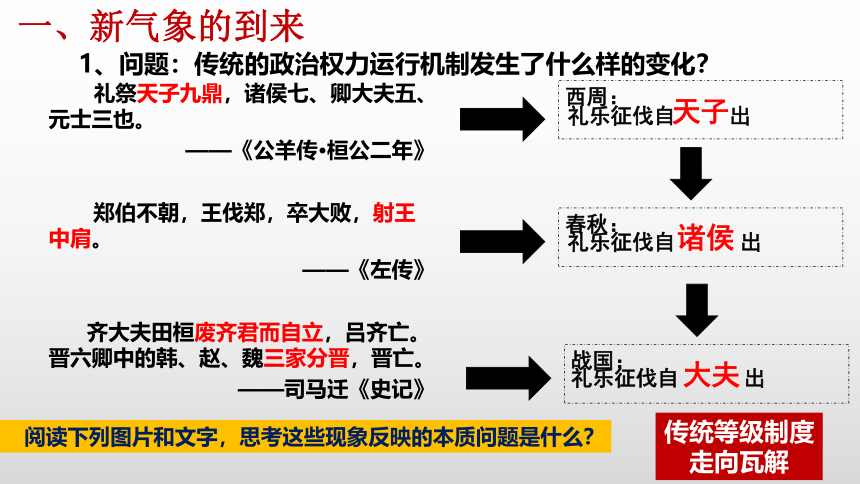

1、问题:传统的政治权力运行机制发生了什么样的变化?

礼祭天子九鼎,诸侯七、卿大夫五、元士三也。

——《公羊传·桓公二年》

郑伯不朝,王伐郑,卒大败,射王中肩。

——《左传》

齐大夫田桓废齐君而自立,吕齐亡。晋六卿中的韩、赵、魏三家分晋,晋亡。

——司马迁《史记》

西周:

春秋:

战国:

礼乐征伐自 出

礼乐征伐自 出

礼乐征伐自 出

天子

诸侯

大夫

一、新气象的到来

阅读下列图片和文字,思考这些现象反映的本质问题是什么?

传统等级制度走向瓦解

◎春秋时期的铁制农具和穿有鼻环的牛尊

◎春秋战国时期的各国货币

◎战国秦国:成都都江堰

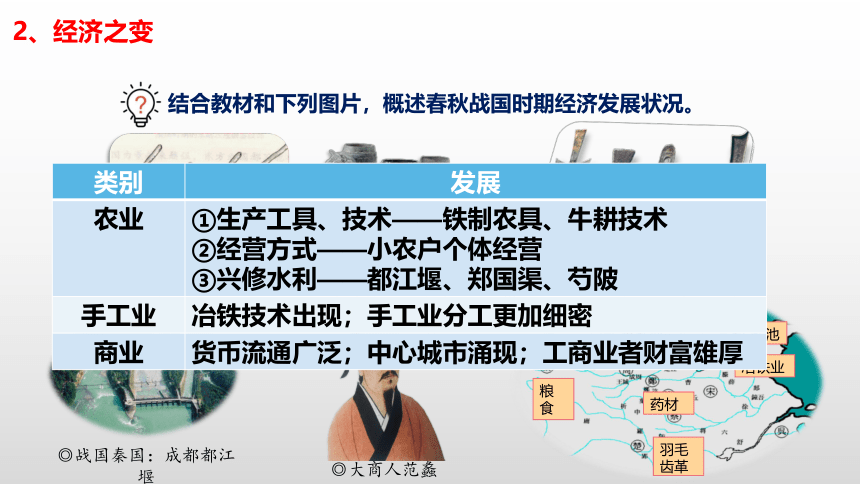

结合教材和下列图片,概述春秋战国时期经济发展状况。

煮盐业

羽毛齿革

粮食

羊马

盐池

药材

冶铁业

◎大商人范蠡

类别 发展

农业 ①生产工具、技术——铁制农具、牛耕技术

②经营方式——小农户个体经营

③兴修水利——都江堰、郑国渠、芍陂

手工业 冶铁技术出现;手工业分工更加细密

商业 货币流通广泛;中心城市涌现;工商业者财富雄厚

2、经济之变

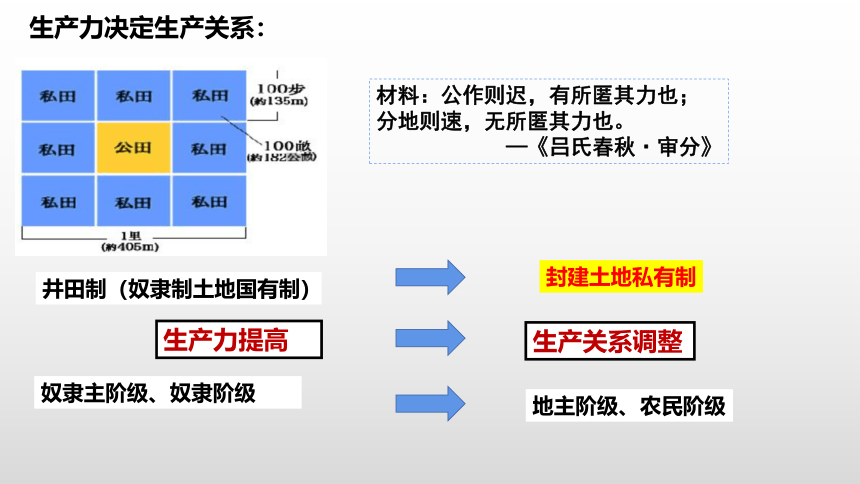

生产力决定生产关系:

材料:公作则迟,有所匿其力也;

分地则速,无所匿其力也。

—《吕氏春秋·审分》

井田制(奴隶制土地国有制)

封建土地私有制

奴隶主阶级、奴隶阶级

地主阶级、农民阶级

生产力提高

生产关系调整

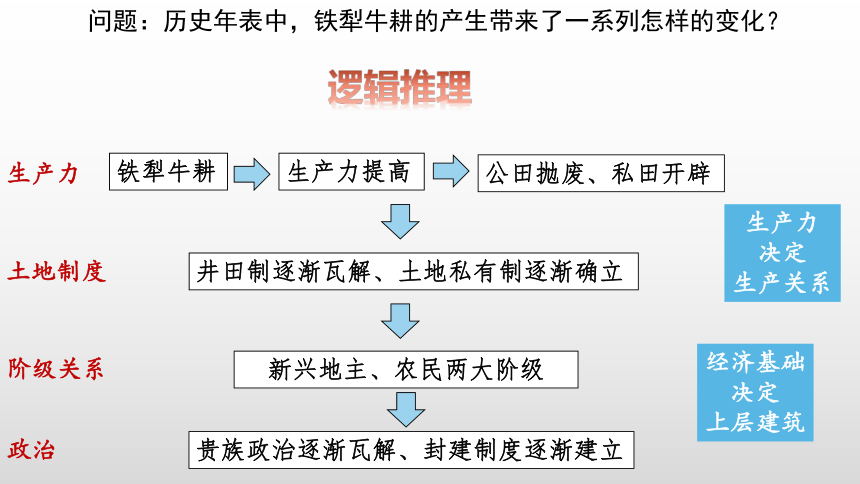

铁犁牛耕

生产力提高

公田抛废、私田开辟

生产力

土地制度

井田制逐渐瓦解、土地私有制逐渐确立

阶级关系

新兴地主、农民两大阶级

政治

贵族政治逐渐瓦解、封建制度逐渐建立

生产力

决定

生产关系

经济基础

决定

上层建筑

问题:历史年表中,铁犁牛耕的产生带来了一系列怎样的变化?

逻辑推理

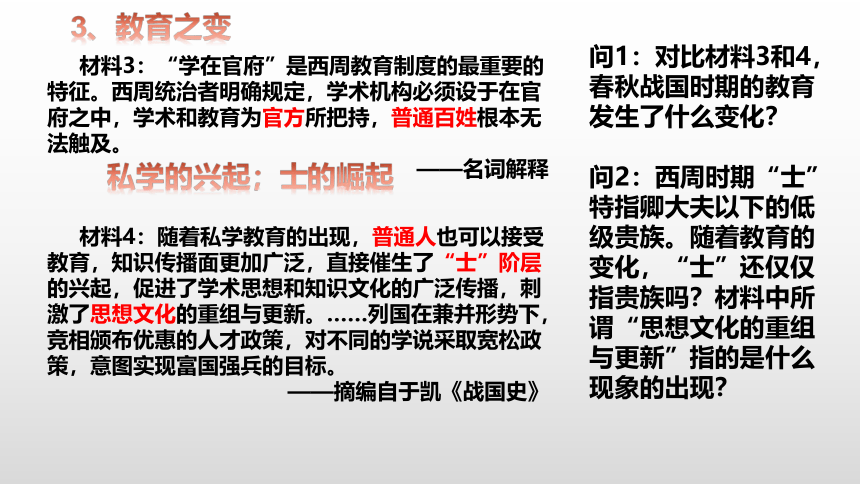

材料4:随着私学教育的出现,普通人也可以接受教育,知识传播面更加广泛,直接催生了“士”阶层的兴起,促进了学术思想和知识文化的广泛传播,刺激了思想文化的重组与更新。……列国在兼并形势下,竞相颁布优惠的人才政策,对不同的学说采取宽松政策,意图实现富国强兵的目标。

——摘编自于凯《战国史》

材料3:“学在官府”是西周教育制度的最重要的特征。西周统治者明确规定,学术机构必须设于在官府之中,学术和教育为官方所把持,普通百姓根本无法触及。

——名词解释

问1:对比材料3和4,春秋战国时期的教育发生了什么变化?

问2:西周时期“士”特指卿大夫以下的低级贵族。随着教育的变化,“士”还仅仅指贵族吗?材料中所谓“思想文化的重组与更新”指的是什么现象的出现?

3、教育之变

私学的兴起;士的崛起

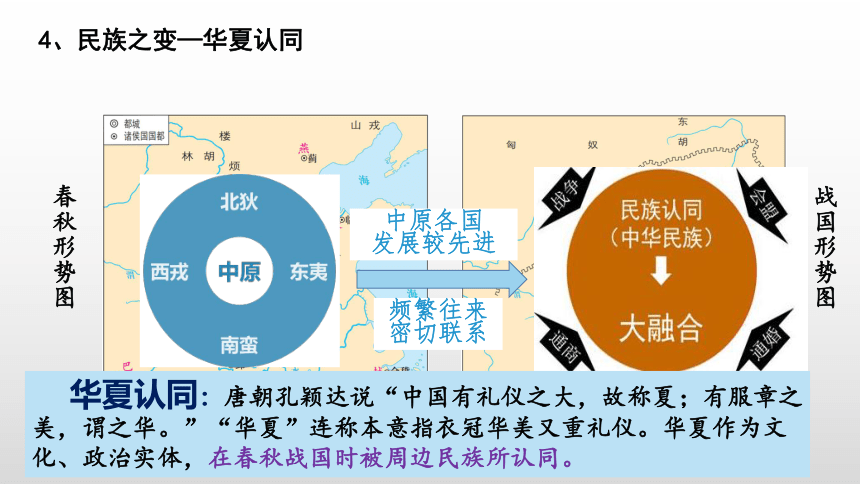

4、民族之变—华夏认同

春秋形势图

战国形势图

观察春秋和战国形势图,二者有什么变化?

华夏认同:唐朝孔颖达说“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称本意指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。

中原各国

发展较先进

频繁往来

密切联系

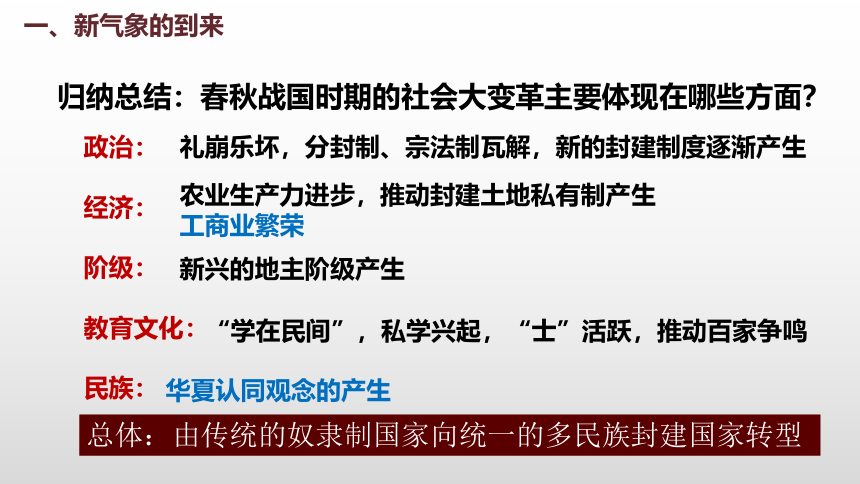

一、新气象的到来

归纳总结:春秋战国时期的社会大变革主要体现在哪些方面?

政治:

经济:

阶级:

教育文化:

民族:

礼崩乐坏,分封制、宗法制瓦解,新的封建制度逐渐产生

农业生产力进步,推动封建土地私有制产生

工商业繁荣

新兴的地主阶级产生

“学在民间”,私学兴起,“士”活跃,推动百家争鸣

华夏认同观念的产生

总体:由传统的奴隶制国家向统一的多民族封建国家转型

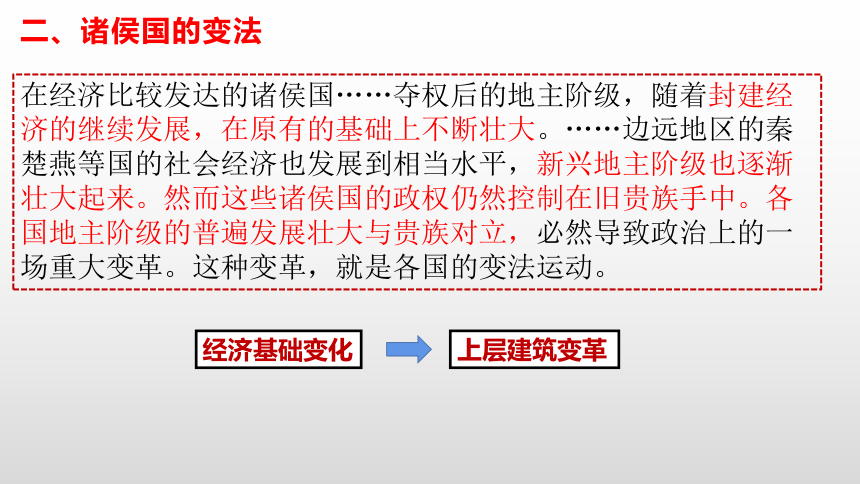

二、诸侯国的变法

经济基础变化

上层建筑变革

在经济比较发达的诸侯国……夺权后的地主阶级,随着封建经济的继续发展,在原有的基础上不断壮大。……边远地区的秦楚燕等国的社会经济也发展到相当水平,新兴地主阶级也逐渐壮大起来。然而这些诸侯国的政权仍然控制在旧贵族手中。各国地主阶级的普遍发展壮大与贵族对立,必然导致政治上的一场重大变革。这种变革,就是各国的变法运动。

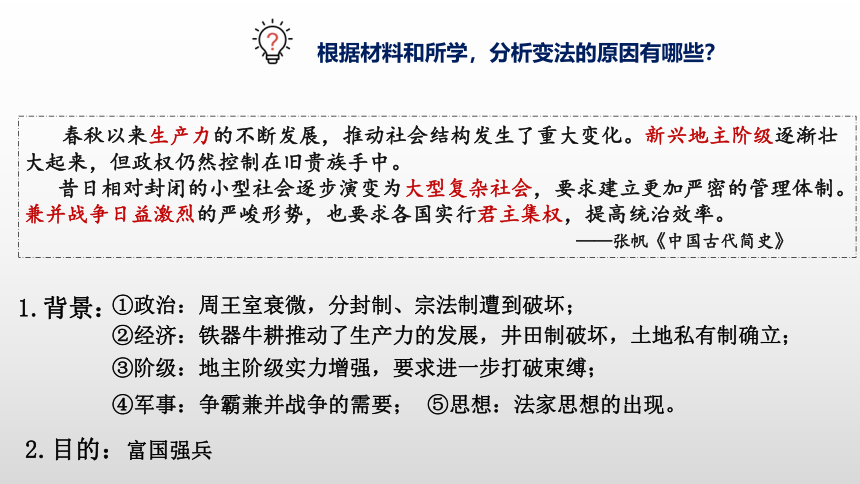

春秋以来生产力的不断发展,推动社会结构发生了重大变化。新兴地主阶级逐渐壮大起来,但政权仍然控制在旧贵族手中。

昔日相对封闭的小型社会逐步演变为大型复杂社会,要求建立更加严密的管理体制。兼并战争日益激烈的严峻形势,也要求各国实行君主集权,提高统治效率。

——张帆《中国古代简史》

1.背景:

②经济:铁器牛耕推动了生产力的发展,井田制破坏,土地私有制确立;

③阶级:地主阶级实力增强,要求进一步打破束缚;

①政治:周王室衰微,分封制、宗法制遭到破坏;

④军事:争霸兼并战争的需要;

⑤思想:法家思想的出现。

2.目的:富国强兵

根据材料和所学,分析变法的原因有哪些?

内容 作用

政治

经济

文化

军事

社会 风俗

普遍推行县制,县的主要官员由君主任免;

民间实行什伍连坐,互相纠察告发;

加强对地方控制、稳定社会秩序。

重农抑商,奖励耕织; “废井田,开阡陌”,授田于百姓;统一度量衡;

确立土地私有制,调动积极性,顺应小农经济发展,增加税赋收入。

燔诗书而明法令;

加强思想控制。

奖励军功,剥夺和限制贵族特权。

打击贵族特权、提高军队战斗力。

3、商鞅变法:

回归教材夯基础

强制大家庭拆散为个体小家庭(“分异令”);

利于增加人口和赋税。

公元前338年,秦惠文王听信谗言抓捕商鞅。商鞅在逃亡中投宿旅店遭到拒绝,理由是“商君定有法律,谁让没有凭证的旅客住宿,谁就要连坐。”商鞅只得黯然离去,最后商鞅被车裂而死。

阅读教材相关内容和材料,分析商鞅变法的性质和特点。

(1)内容:

(2)性质:

(3)特点:

持续时间最长、涉及面最广、

改革最为彻底、影响最深远

封建地主阶级的改革

政治、经济、军事、文化

商鞅虽死,而秦卒行其法。

材料一:及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。……而有强国者兼州城,弱者丧社稷。 ——《汉书·食货志》

材料二:初,商君相秦,用法严酷,曾临渭论囚,渭水尽赤。 ——《资治通鉴》

材料三:孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚魏之师,举地千里,至今治强。 ——《史记·李斯列传》

合作探究:据材料分析,你觉得商鞅变法造成了那些影响?

(4)影响:

①积极:逐步建立起君主专制、加强中央集权,推动秦国实现社会转型;

使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础;

②消极:刑法严酷、赋税沉重、加重人民剥削与压迫;

4.变法的结果:推动了社会转型,逐步建立起君主专制的政治制度。

燕昭王

乐毅改革

赵武灵王

胡服骑射

齐威王

邹忌改革

楚悼王

吴起变法

韩昭侯

申不害改革

魏文侯

李悝变法

秦孝公

商鞅变法

◎列国变法示意图

春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题亟待解决……

在乱世中,个人/国家应该何去何从?

世界的本源是什么?

应该怎样治理国家/社会?

理想的国家/社会是怎么样的?

教育应该如何发展?应该培养怎样的人才?

没落的奴隶主贵族

新兴的地主阶级

工商业者、农民(下层平民)

诸子百家(先驱)

三、新思想的涌动

面对社会礼崩乐坏,诸侯混战,对于政治重建孔子与老子提出怎样的见解?

仁

民众:关爱他人,“已所不欲勿施于人”

统治者:爱惜民力,顺应民心,“为政以德”

礼

主张恢复西周等级森严的礼乐制度(理想)

承认制度随着时代变化应当有所改良(现实)

周游列国,推广治国理念,无功而返,著书立说,创办私学

孔子,名丘,字仲尼,春秋晚期鲁国人。

“道之以政,齐之以刑,民免而无耻,道之以德,齐之以礼,有耻且格。”

“为政以德,譬如北辰居其所而众星共之。”

1、儒家

无为而治

使人复结绳而用之,甘其食,美其服,安其居,乐其俗,邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

法令滋彰,盗贼多有。故圣人云:“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。 ”

朴素辩证法

道”是天地万物的本原和规律

道生一,一生二,二生三,三生万物……人法地,地法天,天法道,道法自然

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏-相互依存,相互转化

老子,姓李,名耳,春秋晚期楚国人

从政治观点上看,孔子和老子代表了哪个阶级?

2、道家

“秋水时至,百川灌河,泾流之大,两涘渚崖之间不辩牛马。于是焉,河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己。顺流而东行,至于北海,东面而视,不见水端。于是焉,河伯始旋其面目,望洋向若而叹。”

——《庄子·秋水》

要以更大的格局辩证地去看待事物

安之若素,处之泰然

邹衍:(约前305—前240)亦称驺衍。战国时齐国人。稍晚于孟子。为阴阳家代表人物、 五行创始人。

主要观点:

①五行间相互促进又相互制约,提出“相生相胜”理论,代表了中国古代对自然界朴素的科学认识。

②提出五德转移说,认为历史按照土、木、金、火、水五行相克的顺序而循环。

3、阴阳家

墨子:(约前468-前376)战国时鲁国(一说宋国)人,名翟。墨家创始者。曾为宋国大夫。初“学儒者之业,受孔子之术”,后“以为其礼烦扰而不悦,厚葬靡财而病民,久服伤生而害事”《淮南子·要略训》),乃另立新说,聚徒讲学,徒属满天下,形成墨家学派。与儒家对立,并称“儒墨显学”。

主要观点:

①尚俭:反对浪费,主张“非乐”、“非葬”,“去无用之费”。

②兼爱:认为“天下兼相爱则治,交相恶则乱。主张人与人之间应“有力者疾以助人,有财者勉以分人,有道者劝以教人。若此则饥者得食,寒者得衣,乱者得治”

③非攻:即反对不义的攻伐,并斥之为“天下之巨害”。

④尚贤:“不党父兄,不偏富贵,不嬖颜色。贤者举而上之,富而贵之,以为官长;不肖者抑而废之,贫而贱之,以为徒役”。

4、墨家

韩非子

韩非:原称韩子,后人为与唐韩愈区别,改称韩非子。(前280—前233)战国末韩国人。法家主要代表人物。师事荀子。曾数次上书韩王安修明法度,不见用。著作传入秦国,得秦王政赏识。后出使秦国,得见秦王。不久遭李斯、姚贾谗害,自杀于获中。提出法、术、势三者结合的法治思想。

集先秦法家思想之大成,为封建专制主义奠定理论基础。

①变革观:厚今薄古,变法革新,“法后王”统治者应因时而变

②法治观:以法治国,提出系统的法治理论;

③集权观:建立君主专制中央集权制度,法术势相结合

④伦理观:性恶论,用刑罚使人恐于犯罪。

5、法家

学派 代表人物 思想主张

儒家 孔子 仁、________、恢复周礼、有教无类、因材施教

孟子 _________、仁政

荀子 性恶论、_______

道家 老子 万物本原为道、天人合一、朴素唯物论和_______、

________、小国寡民

庄子 逍遥自由

阴阳家 邹衍 相生相胜

墨家 墨子 ___________________

法家 韩非 主张________,体现________的政治思想

为政以德

性善论

隆礼重法

辩证法

无为而治

兼爱、非攻、尚贤

以法治国

中央集权

强化记忆 笔记小结

仁、礼

以德治国

无为而治

顺其自然

反对战争

以贤治国

根据材料,比较儒、道、墨、法四家在治国思想上的异同。

重刑罚

以法治国

古代朴素唯物论

根据材料,认识道、阴阳家哲学中的思考。

朴素辩证法

社会存在决定社会意识

唯物史观

一定时期的文化是一定时期政治经济的产物

为什么春秋战国时期出现了百家争鸣?

思考

课堂总结

1、(2020新课标I卷)据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝

A.礼乐制度不复存在 B.王位世袭制度消亡

C.宗法制度开始解体 D.分封制度受到挑战

D

2、(2021新课标甲卷)老子认为,“失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼”。孔子则说,“不学礼,无以立”,要“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。这反映出,当时他们

A.反思西周的礼乐文化 B.迎合封建贵族政治诉求

C.主张维护夏商周制度 D.得到统治者的积极支持

A

真题演练

3(2017新课标II卷)右图为春秋战国之际局部示意图。当时,范蠡在陶、子贡在曹鲁之间经商成为巨富,这一现象反映了

A.区域位置影响商贸发展

B.争霸战争促进经济交往

C.交通条件决定地方经济状况

D.城市规模扩大推动商业繁荣

4(2018新课标I卷)《墨子》中有关于“圆”“直线”“正方形”“倍”的定义,对杠杆原理、声音传播、小孔成像等也有论述,还有机械制造方面的记载。这反映出,《墨子》

A.汇集了诸子百家的思想精华

B.形成了完整的科学体系

C.包含了劳动人民智慧的结晶

D. 体现了贵族阶层的旨趣

A

C

5、(2015 全国Ⅰ卷)《吕氏春秋 上农》在描述农耕之利时不无夸张地说:一个农夫耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般的土地也能养活五口人。战国时期农业收益的增加

A.促进了个体小农经济的形成 B.抑制了手工业和商业的发展

C.导致畜力与铁制农具的使用 D.阻碍了大土地所有制的成长

6、(2015 全国Ⅱ卷)古代儒家学者批评现实政治,往往称颂夏商周“三代”之美,甚至希望君主像尧、舜一样圣明。这表明了儒者

A.不能适应现实政治 B.反对进行社会变革

C.理想化的政治诉求 D.以复古为政治目标

A

C

周幽王宠爱褒姒,欲废宜臼(后来的周平王)立褒姒子为太子。平王宜臼乃申侯甥,申侯为其甥争王位,故联犬戎杀周幽王于骊山下,西周灭亡。

周平王因镐京受战乱残破(《史记》言平王畏犬戎东迁?),因此东迁洛阳,由此进入东周时期,又称春秋战国时期。

诸侯兵不能见烽火同至,且烽火传警,乃汉人备匈奴事也。《史记》所撰亦非史实,“烽火戏诸侯”、”纸上谈兵”等事,皆有所错漏。

周幽王“烽火戏诸侯,一笑失天下”是否真实?

关于此段历史,司马迁《史记》载周幽王烽火戏诸侯。

思考:由此,如何看待《史记》的史料价值

第二课 诸侯纷争与变法运动

——社会大变革时期

课程标准:

1、通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性。

2、了解老子、孔子的学说。

3、通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

目录

一、新气象的到来

二、诸侯国的变法

三、新思想的涌动

时空座标

西周

东周

春秋

战国

公元前1046年

公元前770年

公元前476年

公元前475年

公元前221年

春秋(公元前770—公元前476年)

自周平王东迁洛邑到周敬王薨,因鲁史《春秋》记录了这一阶段的历史而得名。

战国(公元前475—公元前221年)

这一时期各国征战不休,故被人称之为战国。把“战国”作为时代名称,开始于西汉末年刘向汇编的《战国策》。

1、问题:传统的政治权力运行机制发生了什么样的变化?

礼祭天子九鼎,诸侯七、卿大夫五、元士三也。

——《公羊传·桓公二年》

郑伯不朝,王伐郑,卒大败,射王中肩。

——《左传》

齐大夫田桓废齐君而自立,吕齐亡。晋六卿中的韩、赵、魏三家分晋,晋亡。

——司马迁《史记》

西周:

春秋:

战国:

礼乐征伐自 出

礼乐征伐自 出

礼乐征伐自 出

天子

诸侯

大夫

一、新气象的到来

阅读下列图片和文字,思考这些现象反映的本质问题是什么?

传统等级制度走向瓦解

◎春秋时期的铁制农具和穿有鼻环的牛尊

◎春秋战国时期的各国货币

◎战国秦国:成都都江堰

结合教材和下列图片,概述春秋战国时期经济发展状况。

煮盐业

羽毛齿革

粮食

羊马

盐池

药材

冶铁业

◎大商人范蠡

类别 发展

农业 ①生产工具、技术——铁制农具、牛耕技术

②经营方式——小农户个体经营

③兴修水利——都江堰、郑国渠、芍陂

手工业 冶铁技术出现;手工业分工更加细密

商业 货币流通广泛;中心城市涌现;工商业者财富雄厚

2、经济之变

生产力决定生产关系:

材料:公作则迟,有所匿其力也;

分地则速,无所匿其力也。

—《吕氏春秋·审分》

井田制(奴隶制土地国有制)

封建土地私有制

奴隶主阶级、奴隶阶级

地主阶级、农民阶级

生产力提高

生产关系调整

铁犁牛耕

生产力提高

公田抛废、私田开辟

生产力

土地制度

井田制逐渐瓦解、土地私有制逐渐确立

阶级关系

新兴地主、农民两大阶级

政治

贵族政治逐渐瓦解、封建制度逐渐建立

生产力

决定

生产关系

经济基础

决定

上层建筑

问题:历史年表中,铁犁牛耕的产生带来了一系列怎样的变化?

逻辑推理

材料4:随着私学教育的出现,普通人也可以接受教育,知识传播面更加广泛,直接催生了“士”阶层的兴起,促进了学术思想和知识文化的广泛传播,刺激了思想文化的重组与更新。……列国在兼并形势下,竞相颁布优惠的人才政策,对不同的学说采取宽松政策,意图实现富国强兵的目标。

——摘编自于凯《战国史》

材料3:“学在官府”是西周教育制度的最重要的特征。西周统治者明确规定,学术机构必须设于在官府之中,学术和教育为官方所把持,普通百姓根本无法触及。

——名词解释

问1:对比材料3和4,春秋战国时期的教育发生了什么变化?

问2:西周时期“士”特指卿大夫以下的低级贵族。随着教育的变化,“士”还仅仅指贵族吗?材料中所谓“思想文化的重组与更新”指的是什么现象的出现?

3、教育之变

私学的兴起;士的崛起

4、民族之变—华夏认同

春秋形势图

战国形势图

观察春秋和战国形势图,二者有什么变化?

华夏认同:唐朝孔颖达说“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称本意指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。

中原各国

发展较先进

频繁往来

密切联系

一、新气象的到来

归纳总结:春秋战国时期的社会大变革主要体现在哪些方面?

政治:

经济:

阶级:

教育文化:

民族:

礼崩乐坏,分封制、宗法制瓦解,新的封建制度逐渐产生

农业生产力进步,推动封建土地私有制产生

工商业繁荣

新兴的地主阶级产生

“学在民间”,私学兴起,“士”活跃,推动百家争鸣

华夏认同观念的产生

总体:由传统的奴隶制国家向统一的多民族封建国家转型

二、诸侯国的变法

经济基础变化

上层建筑变革

在经济比较发达的诸侯国……夺权后的地主阶级,随着封建经济的继续发展,在原有的基础上不断壮大。……边远地区的秦楚燕等国的社会经济也发展到相当水平,新兴地主阶级也逐渐壮大起来。然而这些诸侯国的政权仍然控制在旧贵族手中。各国地主阶级的普遍发展壮大与贵族对立,必然导致政治上的一场重大变革。这种变革,就是各国的变法运动。

春秋以来生产力的不断发展,推动社会结构发生了重大变化。新兴地主阶级逐渐壮大起来,但政权仍然控制在旧贵族手中。

昔日相对封闭的小型社会逐步演变为大型复杂社会,要求建立更加严密的管理体制。兼并战争日益激烈的严峻形势,也要求各国实行君主集权,提高统治效率。

——张帆《中国古代简史》

1.背景:

②经济:铁器牛耕推动了生产力的发展,井田制破坏,土地私有制确立;

③阶级:地主阶级实力增强,要求进一步打破束缚;

①政治:周王室衰微,分封制、宗法制遭到破坏;

④军事:争霸兼并战争的需要;

⑤思想:法家思想的出现。

2.目的:富国强兵

根据材料和所学,分析变法的原因有哪些?

内容 作用

政治

经济

文化

军事

社会 风俗

普遍推行县制,县的主要官员由君主任免;

民间实行什伍连坐,互相纠察告发;

加强对地方控制、稳定社会秩序。

重农抑商,奖励耕织; “废井田,开阡陌”,授田于百姓;统一度量衡;

确立土地私有制,调动积极性,顺应小农经济发展,增加税赋收入。

燔诗书而明法令;

加强思想控制。

奖励军功,剥夺和限制贵族特权。

打击贵族特权、提高军队战斗力。

3、商鞅变法:

回归教材夯基础

强制大家庭拆散为个体小家庭(“分异令”);

利于增加人口和赋税。

公元前338年,秦惠文王听信谗言抓捕商鞅。商鞅在逃亡中投宿旅店遭到拒绝,理由是“商君定有法律,谁让没有凭证的旅客住宿,谁就要连坐。”商鞅只得黯然离去,最后商鞅被车裂而死。

阅读教材相关内容和材料,分析商鞅变法的性质和特点。

(1)内容:

(2)性质:

(3)特点:

持续时间最长、涉及面最广、

改革最为彻底、影响最深远

封建地主阶级的改革

政治、经济、军事、文化

商鞅虽死,而秦卒行其法。

材料一:及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。……而有强国者兼州城,弱者丧社稷。 ——《汉书·食货志》

材料二:初,商君相秦,用法严酷,曾临渭论囚,渭水尽赤。 ——《资治通鉴》

材料三:孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚魏之师,举地千里,至今治强。 ——《史记·李斯列传》

合作探究:据材料分析,你觉得商鞅变法造成了那些影响?

(4)影响:

①积极:逐步建立起君主专制、加强中央集权,推动秦国实现社会转型;

使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础;

②消极:刑法严酷、赋税沉重、加重人民剥削与压迫;

4.变法的结果:推动了社会转型,逐步建立起君主专制的政治制度。

燕昭王

乐毅改革

赵武灵王

胡服骑射

齐威王

邹忌改革

楚悼王

吴起变法

韩昭侯

申不害改革

魏文侯

李悝变法

秦孝公

商鞅变法

◎列国变法示意图

春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题亟待解决……

在乱世中,个人/国家应该何去何从?

世界的本源是什么?

应该怎样治理国家/社会?

理想的国家/社会是怎么样的?

教育应该如何发展?应该培养怎样的人才?

没落的奴隶主贵族

新兴的地主阶级

工商业者、农民(下层平民)

诸子百家(先驱)

三、新思想的涌动

面对社会礼崩乐坏,诸侯混战,对于政治重建孔子与老子提出怎样的见解?

仁

民众:关爱他人,“已所不欲勿施于人”

统治者:爱惜民力,顺应民心,“为政以德”

礼

主张恢复西周等级森严的礼乐制度(理想)

承认制度随着时代变化应当有所改良(现实)

周游列国,推广治国理念,无功而返,著书立说,创办私学

孔子,名丘,字仲尼,春秋晚期鲁国人。

“道之以政,齐之以刑,民免而无耻,道之以德,齐之以礼,有耻且格。”

“为政以德,譬如北辰居其所而众星共之。”

1、儒家

无为而治

使人复结绳而用之,甘其食,美其服,安其居,乐其俗,邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

法令滋彰,盗贼多有。故圣人云:“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。 ”

朴素辩证法

道”是天地万物的本原和规律

道生一,一生二,二生三,三生万物……人法地,地法天,天法道,道法自然

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏-相互依存,相互转化

老子,姓李,名耳,春秋晚期楚国人

从政治观点上看,孔子和老子代表了哪个阶级?

2、道家

“秋水时至,百川灌河,泾流之大,两涘渚崖之间不辩牛马。于是焉,河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己。顺流而东行,至于北海,东面而视,不见水端。于是焉,河伯始旋其面目,望洋向若而叹。”

——《庄子·秋水》

要以更大的格局辩证地去看待事物

安之若素,处之泰然

邹衍:(约前305—前240)亦称驺衍。战国时齐国人。稍晚于孟子。为阴阳家代表人物、 五行创始人。

主要观点:

①五行间相互促进又相互制约,提出“相生相胜”理论,代表了中国古代对自然界朴素的科学认识。

②提出五德转移说,认为历史按照土、木、金、火、水五行相克的顺序而循环。

3、阴阳家

墨子:(约前468-前376)战国时鲁国(一说宋国)人,名翟。墨家创始者。曾为宋国大夫。初“学儒者之业,受孔子之术”,后“以为其礼烦扰而不悦,厚葬靡财而病民,久服伤生而害事”《淮南子·要略训》),乃另立新说,聚徒讲学,徒属满天下,形成墨家学派。与儒家对立,并称“儒墨显学”。

主要观点:

①尚俭:反对浪费,主张“非乐”、“非葬”,“去无用之费”。

②兼爱:认为“天下兼相爱则治,交相恶则乱。主张人与人之间应“有力者疾以助人,有财者勉以分人,有道者劝以教人。若此则饥者得食,寒者得衣,乱者得治”

③非攻:即反对不义的攻伐,并斥之为“天下之巨害”。

④尚贤:“不党父兄,不偏富贵,不嬖颜色。贤者举而上之,富而贵之,以为官长;不肖者抑而废之,贫而贱之,以为徒役”。

4、墨家

韩非子

韩非:原称韩子,后人为与唐韩愈区别,改称韩非子。(前280—前233)战国末韩国人。法家主要代表人物。师事荀子。曾数次上书韩王安修明法度,不见用。著作传入秦国,得秦王政赏识。后出使秦国,得见秦王。不久遭李斯、姚贾谗害,自杀于获中。提出法、术、势三者结合的法治思想。

集先秦法家思想之大成,为封建专制主义奠定理论基础。

①变革观:厚今薄古,变法革新,“法后王”统治者应因时而变

②法治观:以法治国,提出系统的法治理论;

③集权观:建立君主专制中央集权制度,法术势相结合

④伦理观:性恶论,用刑罚使人恐于犯罪。

5、法家

学派 代表人物 思想主张

儒家 孔子 仁、________、恢复周礼、有教无类、因材施教

孟子 _________、仁政

荀子 性恶论、_______

道家 老子 万物本原为道、天人合一、朴素唯物论和_______、

________、小国寡民

庄子 逍遥自由

阴阳家 邹衍 相生相胜

墨家 墨子 ___________________

法家 韩非 主张________,体现________的政治思想

为政以德

性善论

隆礼重法

辩证法

无为而治

兼爱、非攻、尚贤

以法治国

中央集权

强化记忆 笔记小结

仁、礼

以德治国

无为而治

顺其自然

反对战争

以贤治国

根据材料,比较儒、道、墨、法四家在治国思想上的异同。

重刑罚

以法治国

古代朴素唯物论

根据材料,认识道、阴阳家哲学中的思考。

朴素辩证法

社会存在决定社会意识

唯物史观

一定时期的文化是一定时期政治经济的产物

为什么春秋战国时期出现了百家争鸣?

思考

课堂总结

1、(2020新课标I卷)据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝

A.礼乐制度不复存在 B.王位世袭制度消亡

C.宗法制度开始解体 D.分封制度受到挑战

D

2、(2021新课标甲卷)老子认为,“失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼”。孔子则说,“不学礼,无以立”,要“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。这反映出,当时他们

A.反思西周的礼乐文化 B.迎合封建贵族政治诉求

C.主张维护夏商周制度 D.得到统治者的积极支持

A

真题演练

3(2017新课标II卷)右图为春秋战国之际局部示意图。当时,范蠡在陶、子贡在曹鲁之间经商成为巨富,这一现象反映了

A.区域位置影响商贸发展

B.争霸战争促进经济交往

C.交通条件决定地方经济状况

D.城市规模扩大推动商业繁荣

4(2018新课标I卷)《墨子》中有关于“圆”“直线”“正方形”“倍”的定义,对杠杆原理、声音传播、小孔成像等也有论述,还有机械制造方面的记载。这反映出,《墨子》

A.汇集了诸子百家的思想精华

B.形成了完整的科学体系

C.包含了劳动人民智慧的结晶

D. 体现了贵族阶层的旨趣

A

C

5、(2015 全国Ⅰ卷)《吕氏春秋 上农》在描述农耕之利时不无夸张地说:一个农夫耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般的土地也能养活五口人。战国时期农业收益的增加

A.促进了个体小农经济的形成 B.抑制了手工业和商业的发展

C.导致畜力与铁制农具的使用 D.阻碍了大土地所有制的成长

6、(2015 全国Ⅱ卷)古代儒家学者批评现实政治,往往称颂夏商周“三代”之美,甚至希望君主像尧、舜一样圣明。这表明了儒者

A.不能适应现实政治 B.反对进行社会变革

C.理想化的政治诉求 D.以复古为政治目标

A

C

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进