6.狼牙山五壮士课件(共15张PPT)

图片预览

文档简介

(共15张PPT)

狼牙山五壮士

部编版六年级上册

教学目标

1、熟读课文,掌握生字及四字词语

2、掌握点面结合及事情发展顺序的写作方法

3、体会到五壮士视死如归,不怕牺牲的革命精神和英雄气概(难点)

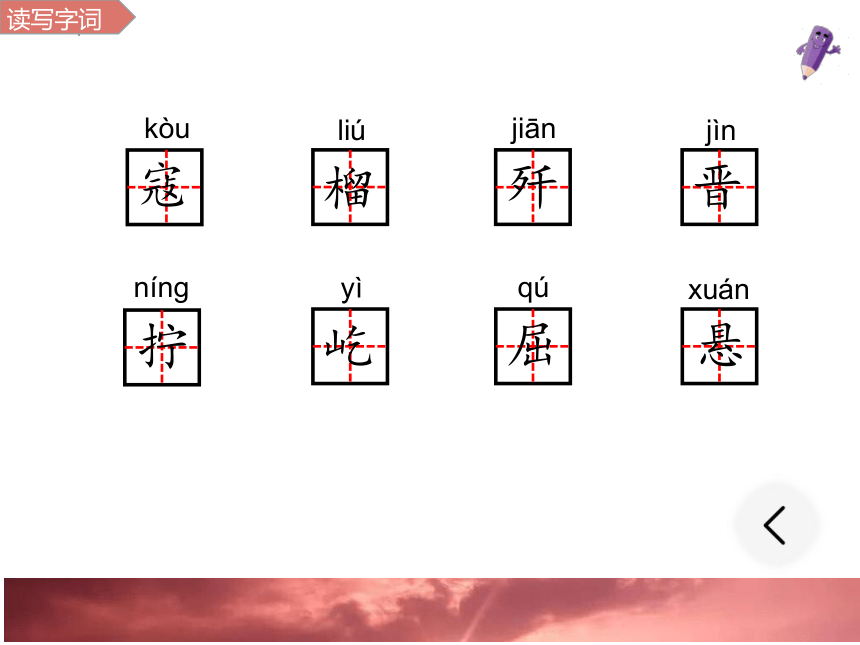

读写字词

感知课文

课堂小结

课后练习

目录

历史背景

1937年,全面抗战爆发。日本侵略者在中国的土地上烧杀抢掠,中国人民浴血奋战。1941年9月25日,日军集合三四千人的兵力,进犯我晋察冀根据地的狼牙山地区。当时在这一地区隐蔽着我们的许多干部和三四万群众。由于我主力部队转移到敌后去了,所以防守狼牙山的八路军只有一个连的兵力,这个连就是晋察冀军区一分区团七连。

读写字词

寇

歼

晋

屹

屈

榴

悬

拧

kòu

liú

jiān

jìn

níng

yì

qú

xuán

感知课文

1941年秋,日寇集中兵力,向我晋察冀根据地大举进犯。当时七连奉命在狼牙山一带坚持游击战争。经过一个多月英勇奋战,七连决定向龙王庙转移,把掩护群众和连队的任务交给了六班。

思考:五壮士接受了什么样的任务?是在什么样的情况下接受任务的。

本文第二段中,运用了哪些描写方法,有什么作用

感知课文

此段描写了五位壮士痛击敌人的战斗场面。文中的“抡”“瞄准”时动作描写,“沉着”“把脸绷得紧紧的”“全神贯注”是神态描写。这表现出了战士们消灭敌人的决心和对侵略者的无比仇恨。

感知课文

解读第三段,五壮士完成掩护任务后为何要再诱敌上绝峰?

感知课文

解读四—十段

思考:向顶峰攀登的过程中五位壮士是怎样痛击敌人的?最后是怎样英勇跳崖的

感知课文

从以上几个词语中,你感受到了什么,请同学们讨论交流

感知课文

接诱受任务(第一段)

敌上山(第二段)

引上绝路(第三段)

顶峰歼敌(四—六段)

英勇跳崖(七—十段)

课堂小结

本文按照时间发展顺序记叙了狼牙山五壮士为了掩护群众和连队转移,同敌人血战到底,英勇跳崖的故事。歌颂了五壮士坚贞不屈的英雄气概和为祖国解放,民族解放的壮烈牺牲精神

写作方法

点面结合

例如课文第二段,作者既写到了“面”—人物群体(他们利用险要的地形,把冲上来的敌人一次又一次的打了下去),也写到了“点”—每一位战士(马宝玉、葛振林、宋学义、胡德林和胡福才)。作者运用点面结合的方法,全面而又细致的展现了五位壮士痛击敌人的情景刻画出战斗的激烈场面,给读者留下了深刻的印象。

所谓点面结合,就是既从整体的“面”上进行概括性的叙述,又从局部的“点”上进行具体细致的描述。

同学们,我们在进行写作时需要注意,对“点”的描写并不能眉毛胡子一把抓,而是要把突出主题的“点”作为重点详细来写,其余的点可以略写。只有这样,文章才会有点有面,重点突出主题鲜明。

课后练习

1、读下面的句子,注意加红的部分,体会五位壮士的英雄气概。 在课文中画出类似的词句,和同学交流。

为了不让敌人发现群众和连队主力,班长马宝玉斩钉截铁地说了一声:“走!”带头向棋盘陀走去。战士们热血沸腾,紧跟在班长后面。

他刚要拧开盖子,马宝玉抢先一步,夺过手榴弹插在腰间,猛地举起一块大石头,大声喊道:“同志们,用石头砸!”

2、课文第二自然段既关注了人物群体,也写了每一位战士,结合相关内容说说这样写的好处

接受任务

引上绝路

诱敌上山

顶峰歼敌

英勇跳崖

决一死战

痛击敌人

敌众我寡

斩钉截铁

壮烈豪迈

课后练习

狼牙山五壮士

部编版六年级上册

教学目标

1、熟读课文,掌握生字及四字词语

2、掌握点面结合及事情发展顺序的写作方法

3、体会到五壮士视死如归,不怕牺牲的革命精神和英雄气概(难点)

读写字词

感知课文

课堂小结

课后练习

目录

历史背景

1937年,全面抗战爆发。日本侵略者在中国的土地上烧杀抢掠,中国人民浴血奋战。1941年9月25日,日军集合三四千人的兵力,进犯我晋察冀根据地的狼牙山地区。当时在这一地区隐蔽着我们的许多干部和三四万群众。由于我主力部队转移到敌后去了,所以防守狼牙山的八路军只有一个连的兵力,这个连就是晋察冀军区一分区团七连。

读写字词

寇

歼

晋

屹

屈

榴

悬

拧

kòu

liú

jiān

jìn

níng

yì

qú

xuán

感知课文

1941年秋,日寇集中兵力,向我晋察冀根据地大举进犯。当时七连奉命在狼牙山一带坚持游击战争。经过一个多月英勇奋战,七连决定向龙王庙转移,把掩护群众和连队的任务交给了六班。

思考:五壮士接受了什么样的任务?是在什么样的情况下接受任务的。

本文第二段中,运用了哪些描写方法,有什么作用

感知课文

此段描写了五位壮士痛击敌人的战斗场面。文中的“抡”“瞄准”时动作描写,“沉着”“把脸绷得紧紧的”“全神贯注”是神态描写。这表现出了战士们消灭敌人的决心和对侵略者的无比仇恨。

感知课文

解读第三段,五壮士完成掩护任务后为何要再诱敌上绝峰?

感知课文

解读四—十段

思考:向顶峰攀登的过程中五位壮士是怎样痛击敌人的?最后是怎样英勇跳崖的

感知课文

从以上几个词语中,你感受到了什么,请同学们讨论交流

感知课文

接诱受任务(第一段)

敌上山(第二段)

引上绝路(第三段)

顶峰歼敌(四—六段)

英勇跳崖(七—十段)

课堂小结

本文按照时间发展顺序记叙了狼牙山五壮士为了掩护群众和连队转移,同敌人血战到底,英勇跳崖的故事。歌颂了五壮士坚贞不屈的英雄气概和为祖国解放,民族解放的壮烈牺牲精神

写作方法

点面结合

例如课文第二段,作者既写到了“面”—人物群体(他们利用险要的地形,把冲上来的敌人一次又一次的打了下去),也写到了“点”—每一位战士(马宝玉、葛振林、宋学义、胡德林和胡福才)。作者运用点面结合的方法,全面而又细致的展现了五位壮士痛击敌人的情景刻画出战斗的激烈场面,给读者留下了深刻的印象。

所谓点面结合,就是既从整体的“面”上进行概括性的叙述,又从局部的“点”上进行具体细致的描述。

同学们,我们在进行写作时需要注意,对“点”的描写并不能眉毛胡子一把抓,而是要把突出主题的“点”作为重点详细来写,其余的点可以略写。只有这样,文章才会有点有面,重点突出主题鲜明。

课后练习

1、读下面的句子,注意加红的部分,体会五位壮士的英雄气概。 在课文中画出类似的词句,和同学交流。

为了不让敌人发现群众和连队主力,班长马宝玉斩钉截铁地说了一声:“走!”带头向棋盘陀走去。战士们热血沸腾,紧跟在班长后面。

他刚要拧开盖子,马宝玉抢先一步,夺过手榴弹插在腰间,猛地举起一块大石头,大声喊道:“同志们,用石头砸!”

2、课文第二自然段既关注了人物群体,也写了每一位战士,结合相关内容说说这样写的好处

接受任务

引上绝路

诱敌上山

顶峰歼敌

英勇跳崖

决一死战

痛击敌人

敌众我寡

斩钉截铁

壮烈豪迈

课后练习

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地