2022-2023学年广东省汕头市高三(上)期中历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年广东省汕头市高三(上)期中历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 284.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-01-05 08:26:49 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年广东省汕头市高三(上)期中历史试卷

题号 一 二 总分

得分

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

1. 周人灭商以前以丰镐一带为中心,是为“宗周”。周公二次东征后,以洛邑一带居“天下之中,四方入贡道里均”,“卒营筑,居九鼎焉”,以洛邑为王城,是为“成周”。据此可推知,定鼎洛邑旨在( )

A. 不断扩大西周王畿范围 B. 实现对地方的垂直管理

C. 促进南北之间文化交流 D. 构建天下共主的正统性

2. 史学家张荫麟指出:“古人名与姓氏不并举,因为在比较原始的社会里,互相接触的人,以同姓氏为常,自无以姓氏冠其名上之必要。”战国以后,这一习惯发生变化,在文献中姓与名并举的现象越来越频繁。援引张荫麟的历史解释可推知,战国后( )

A. 各族杂处的情况日益增多 B. 华夏认同观念开始出现

C. 戎狄蛮夷逐渐融入华夏族 D. 工商业经济有重大发展

3. 北魏迁都后,洛阳的御道两边有接待外族使节的四夷馆,路的东边有四馆,名为金陵、燕然、扶桑、崦嵫,路的西边有四里,名为归正、归德、慕化、慕义。北魏史官撰史时凡涉西晋,皆书庙号,凡书东晋,皆称“僭晋”。这可用于说明,北魏( )

A. 为统一全国奠定了基础 B. 延续了华夏正统思想观念

C. 重视对外经济文化交流 D. 经济文化发展领先于南方

4. 宋代,“富民”又称“富家”“富户”“富人”“富姓”。宋人叶适指出:“富人者,州县之本,上下之所赖也。”朱熹说:“佃户既赖田主(富户)给佃生借以养家活口,田主亦借佃客耕田纳租以供赡家计,二者相须,方能存立。”叶朱二人的言论反映出,当时( )

A. 商品经济高度发展 B. 阶级矛盾的日益激化

C. 富民群体影响加强 D. 重农思想发生动摇

5. 明代,马欢曾三次随郑和下西洋,据其《瀛涯胜览》所载:“(郑和)所至颁中华正朔(指《大统历》),宣敷文教(如颁赐《烈女传》)”这表明郑和下西洋( )

A. 以宣扬明朝国威为目的 B. 促进了中华文化传播

C. 推动了受访国科技发展 D. 巩固了明朝上国地位

6. 鸦片战争后,不少士大夫认为西方各国因为人少需要用机器弥补人力不足,而中国人多,大量剩余劳动力尚且谋生无路,用机器会让更多人成无业者,加重社会动荡,危及统治。上述材料表明,持该论的士大夫( )

A. 对西方社会有较深入了解 B. 对落后的根源有清醒认识

C. 立足于维护清王朝的统治 D. 坚持以民为本的治国思想

7. 《辛丑条约》签订不久后,山西太原乡绅刘大鹏在日记中写道:“太原一邑巨富,惟西峰村一户耳,然不过万金之产而已,其余数千金产者,才十余户,十五万(两)赔款乌能凑足?”这可以用于印证,《辛丑条约》( )

A. 加剧了中国的贫困与衰败 B. 是主权丧失最严重的不平等条约

C. 加深了中国半殖民地化程度 D. 是赔款数额最庞大的不平等条约

8. 20世纪20年代初,不仅陈独秀、李大钊等人宣扬马克思主义,就连国民党人中亦不乏热衷者。国民党元老胡汉民、戴季陶等不仅阅读、翻译,且运用马克思主义分析中国问题。这表明,当时( )

A. 社会主义成为主流思想 B. 新思潮与旧思潮的斗争激烈

C. 反帝反封建成为社会共识 D. 国共合作具备一定思想条件

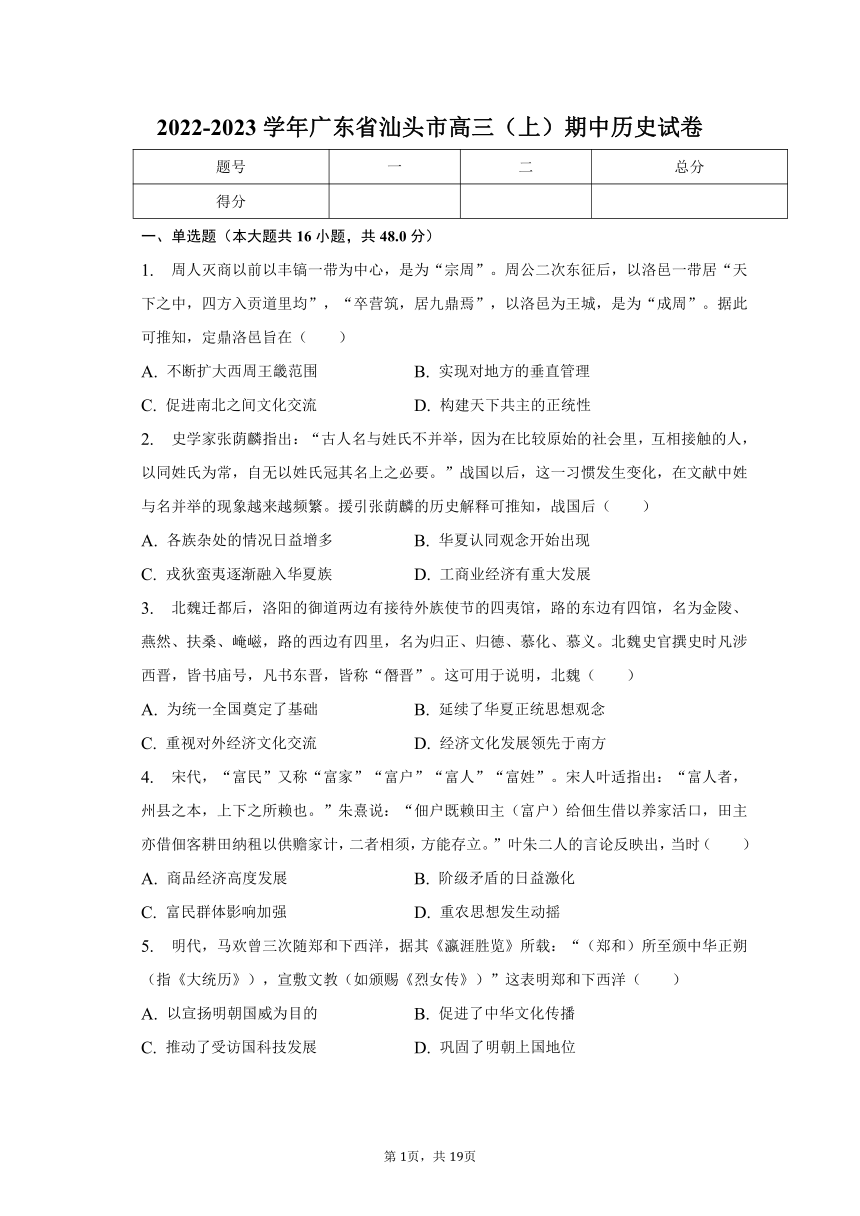

9. 如图漫画《鸟儿与草人》发表于1952年9月《人民日报》。该漫画反映了( )

A. 土地改革受到农民欢迎 B. 农民当家做主的意识增强

C. 社会主义改造取得成功 D. 解放后农民生活水平提高

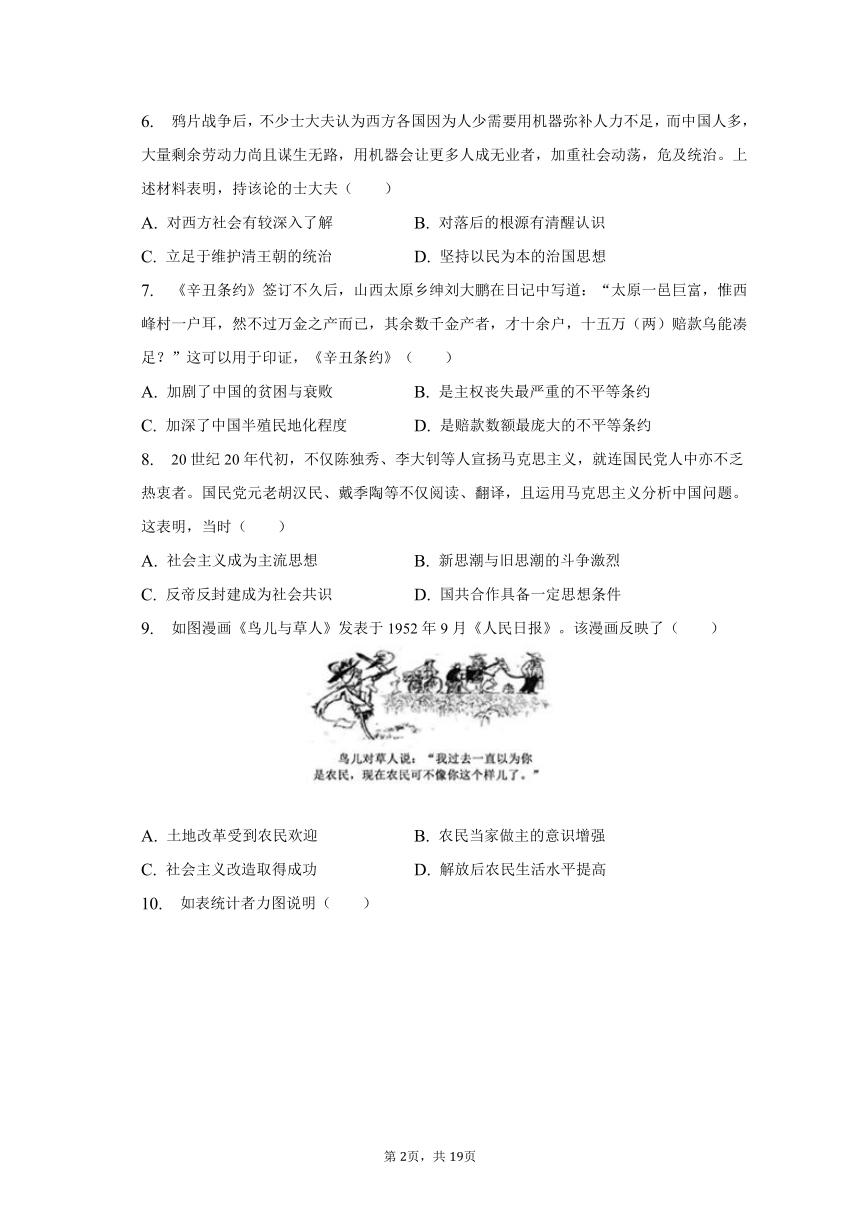

10. 如表统计者力图说明( )

项目 绝对数 1983年比1952年增长% 以全国为100

1983年 1952年 1983年 1952年

全国工业企业单位数(万个) 39.25 16.95 131.6 100 100

沿海 18.03 8.53 111.4 45.9 50.3

内地 21.22 8.42 152 54.1 49.7

全国职工人数(万人) 3552.6 510 6倍 100 100

沿海 1666.7 308.6 4.4倍 46.9 60.5

内地 1885.9 201.4 8.4倍 53.1 39.25

全国工业总产值(亿元) 6164.4 343.3 22.4倍 100 100

沿海 3667.5 238.1 19.1倍 59.5 69.4

内地 2496.9 105.2 29.9倍 40.5 30.6

——据《中国工业的发展统计资料(1949~1984)》

A. 改革开放极大解放了生产力 B. 社会主义建设取得重大成就

C. 工业建设地区布局日趋合理 D. 内地居民生活水平显著提升

11. 古巴比伦的史诗《恩努马 艾利希》、小亚细亚和叙利亚史诗《天界统御》和古希腊诗人赫西俄德的创世史诗《神谱》三者的叙事结构皆为三代神祇争夺统治权:第一代神祇创造了最早的巨人,他们长大后开始反叛,老神想毁灭新神;第二代神则杀死老神,创造新的神祇;第三代主神最后重新整顿乾坤。这些史诗可以佐证( )

A. 西亚与欧洲具有相同宗教信仰 B. 早期欧洲文明源于西亚文明

C. 早期欧亚地区存在区域性交流 D. 古代文明呈明显的多元特征

12. 12世纪的一部外国史书写道:“他们只能穿黑色和灰色的衣服,衣服上的折边很符合他们的生活,此外,还有一双牛皮做的鞋。就只有这些。亚麻布缝制的上衣有7尺长,裤子也是亚麻布的。如果发现他身上带有一把剑,就会把他带走,绑在教堂的栅栏上……如果他要抵抗敌人,只能用手杖保护自己。”以上材料描述的是( )

A. 西欧封建制下的农民 B. 中古西欧城市居民

C. 日本幕府时期的武士 D. 阿拉伯帝国的商人

13. 15世纪后期葡萄牙国王声言:“葡萄牙人,作为海洋霸主,没收未经他们许可,而在地球的海洋上航行者的财产是正当的。”其后,哥伦布从美洲大陆返回西班牙途经葡萄牙时声称:他代表西班牙国王发现了日本国。以上材料表明,当时( )

A. 葡萄牙垄断了东西方贸易 B. 两国对殖民地争夺趋于激烈

C. 西班牙占据了最有利商路 D. 美洲和非洲基本被瓜分完毕

14. 1701年,一位英国人在《东印度贸易观感》一文中写道:“当东印度贸易向我们提供比我们更为便宜的货物,它将迫使我们去发明加工工序和机器,使我们有可能以比较少的劳力和成本进行生产,从而把我们的制成品的价格降下来。”以上史料( )

A. 揭示了工业革命发生的根源 B. 证明了印度的生产率高于英国

C. 丰富了工业革命研究的视角 D. 反映出亚洲具有明显贸易优势

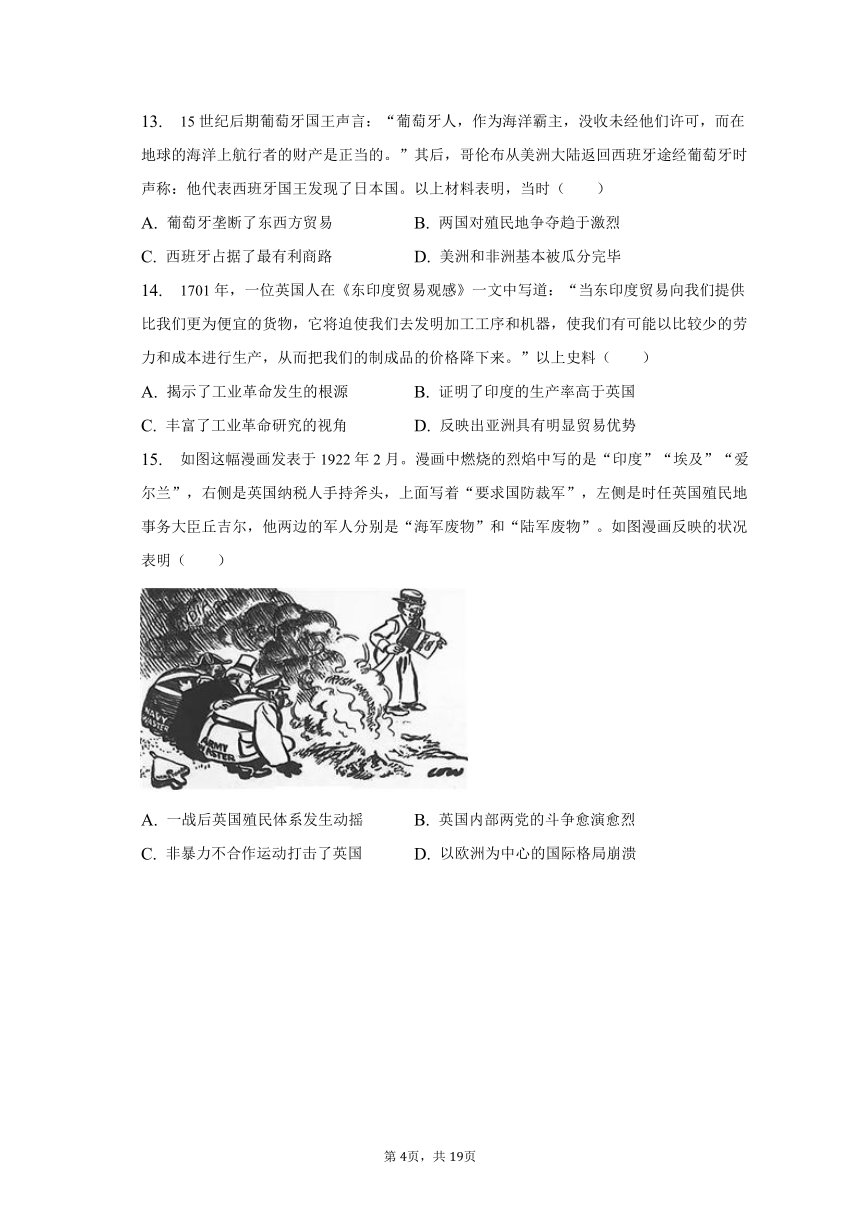

15. 如图这幅漫画发表于1922年2月。漫画中燃烧的烈焰中写的是“印度”“埃及”“爱尔兰”,右侧是英国纳税人手持斧头,上面写着“要求国防裁军”,左侧是时任英国殖民地事务大臣丘吉尔,他两边的军人分别是“海军废物”和“陆军废物”。如图漫画反映的状况表明( )

A. 一战后英国殖民体系发生动摇 B. 英国内部两党的斗争愈演愈烈

C. 非暴力不合作运动打击了英国 D. 以欧洲为中心的国际格局崩溃

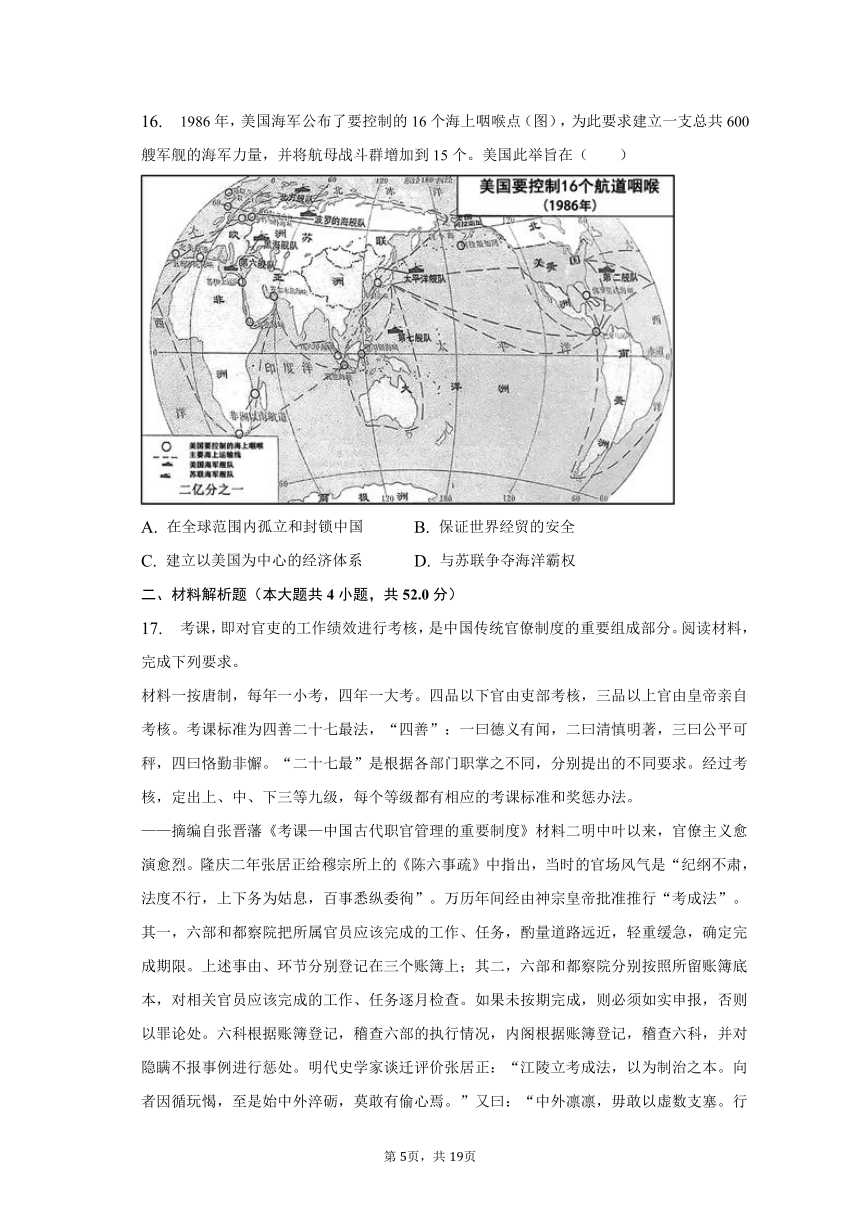

16. 1986年,美国海军公布了要控制的16个海上咽喉点(图),为此要求建立一支总共600艘军舰的海军力量,并将航母战斗群增加到15个。美国此举旨在( )

A. 在全球范围内孤立和封锁中国 B. 保证世界经贸的安全

C. 建立以美国为中心的经济体系 D. 与苏联争夺海洋霸权

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

17. 考课,即对官吏的工作绩效进行考核,是中国传统官僚制度的重要组成部分。阅读材料,完成下列要求。

材料一按唐制,每年一小考,四年一大考。四品以下官由吏部考核,三品以上官由皇帝亲自考核。考课标准为四善二十七最法,“四善”:一曰德义有闻,二曰清慎明著,三曰公平可秤,四曰恪勤非懈。“二十七最”是根据各部门职掌之不同,分别提出的不同要求。经过考核,定出上、中、下三等九级,每个等级都有相应的考课标准和奖惩办法。

——摘编自张晋藩《考课—中国古代职官管理的重要制度》材料二明中叶以来,官僚主义愈演愈烈。隆庆二年张居正给穆宗所上的《陈六事疏》中指出,当时的官场风气是“纪纲不肃,法度不行,上下务为姑息,百事悉纵委徇”。万历年间经由神宗皇帝批准推行“考成法”。其一,六部和都察院把所属官员应该完成的工作、任务,酌量道路远近,轻重缓急,确定完成期限。上述事由、环节分别登记在三个账簿上;其二,六部和都察院分别按照所留账簿底本,对相关官员应该完成的工作、任务逐月检查。如果未按期完成,则必须如实申报,否则以罪论处。六科根据账簿登记,稽查六部的执行情况,内阁根据账簿登记,稽查六科,并对隐瞒不报事例进行惩处。明代史学家谈迁评价张居正:“江陵立考成法,以为制治之本。向者因循玩愒,至是始中外淬砺,莫敢有偷心焉。”又曰:“中外凛凛,毋敢以虚数支塞。行之十年,太仓之积,足倍数载。”

——摘编自陈国平《张居正改革中的考成法考论》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括唐代考课制的特点。

(2) 根据材料二并结合所学知识,简析考成法出台的背景及发挥的作用。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一马克思和恩格斯经常深入社会搞调查研究。 1880年4月,马克思为法国《社会主义评论》杂志起草了《工人调查表》,提出100个问题,详细了解工人的劳动环境、劳动强度、工作时间、工资生活以及劳资关系状况,从中探索资本主义的罪恶和剩余价值的秘密。马克思的《资本论》参考了1500多种书籍和档案文件,包括大量的英国调查委员会和工厂巡视员所整理的调查报告、经济资料。恩格斯在《英国工人阶级状况》序言中说,他用了21个月的时间,通过亲身观察和亲身接触,直接研究了英国的无产阶级,研究了他们的痛苦和要求。

——据邓立勋《马克思主义与调查研究》材料二 1924年7月,在彭湃等人的倡议下,广州农民运动讲习所(以下简称“农讲所”)正式成立。彭湃、阮啸仙、毛泽东等人先后担任第一至第六届农讲所负责人。农讲所积极引导学员要“入民间去”,把理论学习与社会实践结合起来,组织学员到农村进行社会调查。

——摘编自许江、王里《新民主主义革命时期中国共产党调查研究的制度化》材料三 1941年后,各中央分局先后成立城市工作委员会,重视对沦陷城市的情报搜集工作。晋察冀分局冀中区党委指出:“没有调查研究,工作就无从着手,敌伪军工作尤其如此,没有这一工作,组织工作就无法开展。对策就无法提出。”

——摘编自王富聪《抗战时期中共在华北沦陷城市的调查工作》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概述马克思、恩格斯开展社会调查研究的背景,并说明其意义。

(2) 结合所学知识,分别说明材料二、材料三中国共产党开展社会调查的目的和作用。

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料 1798-1799年法军占领埃及

19世纪印度工业衰退

1800-1850年欧洲蒸汽驱动工业能力急剧增长

1805-1849年默罕默德 阿里统治埃及并提倡工业化

1835-1918年美国企业家安德鲁 卡内基在世

1839年英国迫使埃及终止对棉花工业的保护

1846-1848年美墨战争

1853年7月8日佩里驶入东京湾

19世纪中叶着重军事技术的日本工业化

1860年农民革命控制大片中国领土:英法联军占领北京

1861年中国“洋务运动”

1877-1900年日本对外贸易额增长10倍

19世纪90年代美国的钢产量两倍于英国

1895年日本在争夺朝鲜控制权的战争中打败中国

1900年9个欧洲城市人口超过100万

——【美】菲利普 费尔南德兹-阿迈斯托《世界:一部历史》

请围绕19世纪世界阶段性特征,自拟一个论题并结合史实加以阐述。(要求:所拟论题能体现时代特征,例如“工业化的世纪”;考生可以运用以上材料自拟论题并阐述,也可以运用19世纪其他史实自拟论题并阐述。观点明确,史论结合,史实准确;考生不能以示例为题。)

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料一从东方出发,人们在亚洲所遇到的第一批人就是印度民族、赛里斯人和斯基泰人。赛里斯人住在临近东海岸的中,而印度人和斯基泰人却栖身于边缘地带……赛里斯人是一个充满正义的民族,由于其贸易方式奇特而十分出名,这种方式就是将商品放在偏僻的地方,买客于他们不在场时才来取货。

——古罗马地理学家梅拉(?年-45年)《世界志》材料二人们在那里所遇到的第一批人是赛里斯人,这一民族以他们森林里所产的羊毛而名震遐迩。他们向树木喷水而冲刷下树叶上的白色绒毛,然后再由他们的妻室来完成纺线和织布这两道工序。由于在遥远的地区有人完成了如此复杂的劳动,罗马的贵妇们才能够穿上透明的衣衫而出现于大庭广众之中。

——古罗马博物学家老普林尼(23年-79年)《自然史》材料三赛里斯人平和度日,不持兵器,永无战争。性情安静沉默,不扰邻国。气候温和,空气清洁,舒适卫生。天空不常见云,无烈风。森林甚多,人行其中,仰不见天……赛里斯人习惯俭朴,喜安静读书以度日,不喜多与人交游……物产丰富,无求于他人。虽随时愿将货物售于他人,然绝不自他人有所购买也。

——希腊史学家马塞里努斯(公元4世纪后半期)

(1) 综合上述材料,概括归纳古希腊罗马学者从哪些方面描述“赛里斯”,并结合所学知识推测作者可能记录了古代中国的哪些史实(任意两条)。

(2) 请从史料辨析的角度,简要评析上述史料的价值。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】A.材料内容只是涉及西周疆域的扩大,并不涉及王幾范围扩大,排除;

B.根据所学知识可知西周实行分封制,尚未实现对地方的垂直管理,排除;

C.根据所学知识可知定鼎洛邑的目的不是为了促进南北的文化交流,排除;

D.根据材料内容可知周人通过东征疆域扩大、营建都城,这样做的目的是为了天下共主的正统性,此项正确。

故选:D。

本题考查的是夏商西周的政治制度,应重点掌握西周的政治制度及其作用。

本题考查的是夏商西周的政治制度,考查对材料的综合分析能力和对所学知识的掌握。

2.【答案】A

【解析】从材料中的“在比较原始的社会里,互相接触的人,以同姓氏为常,自无以姓氏冠其名上之必要”可以得出,在战国之前,各族群之间接触较少,所以,人与人之间交往只呼其名,而没有称呼姓氏的必要。战国以后,文献中姓与名并举的现象越来越频繁,这表明各族群之间交往杂处的情况日益增多,故A正确;

材料只说明各族杂处的情况增多,但并没有体现华夏认同观念出现,也没有体现戎狄蛮夷融入华夏族,故排除BC;

“工商业经济有重大发展”的说法与材料内容不符,故排除D。

故选:A。

本题考查华夏族的发展和华夏认同,考生需要结合春秋战国时期的社会变化来回答。

本题主要通过华夏族的发展和华夏认同来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

3.【答案】B

【解析】北魏对接待外族使节的馆驿名称以及修史过程中对于西晋和东晋的区分对待,反映了其自认为延续了西晋正统,传承了华夏文化,B项正确;

北魏并未统一全国,排除A项;

C项与材料内容无关,排除C项;

材料中没有对南北方经济文化进行对比,排除D项。

故选:B。

本题考查孝文帝改革,需要结合孝文帝改革的特征来解答。

本题考查孝文帝改革,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

4.【答案】C

【解析】根据材料“富人者,州县之本,上下之所赖也。”“佃户既赖田主(富户)给佃生借以养家活口,田主亦借佃客耕田纳租以供赡家计,二者相须,方能存立。”可知,“富民”阶层经济实力强,对社会影响较大,C项正确;

材料内容不能反映商品经济高度发展,排除A项;

材料未体现阶级矛盾的日益激化,排除B项;

重农思想没有发生动摇,排除D项。

故选:C。

本题考查中国古代的土地制度,需要结合中国古代土地制度的特征来解答。

本题考查中国古代的土地制度,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

5.【答案】B

【解析】根据材料“所至颁中华正朔(指《大统历》),宣敷文教”结合所学知识可知,郑和下西洋过程中,传播了中华文化,B项正确;

A项在材料中无从体现,排除A项;

材料不涉及科技发展,排除C项;

D项与材料主旨无关,排除D项。

故选:B。

本题考查郑和下西洋,需要考生掌握郑和下西洋的史实及影响。

本题考查郑和下西洋,旨在考查学生阅读和提取信息、把握材料主旨的能力和时空观念、历史解释的学科素养。

6.【答案】C

【解析】根据材料“用机器会让更多人成无业者,加重社会动荡,危及统治”可知,士大夫对机器使用存在错误的认识,体现了思想上的保守和对先进生产方式的无知,结合所学知识可知,这种认识是立足于维护清王朝的封建统治,C项正确;

士大夫对机器使用的错误认识,体现了对西方社会缺乏了解,排除A项;

材料反映了当时不少士大夫封闭保守,对落后的根源没有清醒认识,排除B项;

材料内容不能说明以民为本的治国思想,排除D项。

故选:C。

本题考查新思想的萌发,考生需要结合鸦片战争的影响来回答。

本题主要通过新思想的萌发来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和唯物史观、史料实证、历史解释等素养。

7.【答案】A

【解析】根据材料“《辛丑条约》签订不久后,太原一邑巨富,惟西峰村一户耳,然不过万金之产而已,其余数千金产者,才十余户,十五万(两)赔款乌能凑足”可知,反映了赔款数目的庞大,加剧了中国人民的负担,A项正确;

据所学可知,《辛丑条约》是中国近代史上主权丧失最严重的不平等条约,不符合题意,排除B项;

据所学可知,《辛丑条约》的签订,中国完全沦为了半殖民地半封建社会,排除C项;

据所学可知,《辛丑条约》是中国近代史上赔款数目最庞大的不平等条约,不符合材料主旨,排除D项。

故选:A。

本题考查的是《辛丑条约》,解答本题需要掌握,《辛丑条约》的相关知识。

本题考查的是《辛丑条约》,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

8.【答案】D

【解析】材料不能充分说明社会主义成为主流思想,排除A;

新、旧思潮斗争激烈不符合材料主旨,排除B;

材料主要说明马克思主义传播,并未体现反帝反封建成为社会共识,排除C;

根据材料“不仅陈独秀、李大钊等人宣扬马克思主义,就连国民党人中亦不乏热衷者......且运用马克思主义分析中国问题。“说明马克思主义的传播广泛,被国民党部分人士所接受,这为第一次国共合作的实现提供了思想条件,故D正确。

故选:D。

本题考查了国共合作,解答本题根据材料主旨马克思主义思想的传播结合所学国共合作的背景进行分析。

本题考查了国共合作,考查了考生运用所学知识分析理解史料的能力。

9.【答案】D

【解析】根据材料“我过去一直以为你是农民,现在农民可不是你这个样儿”并结合所学知识可知,1952年的农民比解放前生活水平得到提高,D项正确;

题干所给材料是通过农民形象的前后对比所得出反映的问题,而不是农民对于土地改革的态度,A项错误;

题干所给材料信息没有涉及农民的政治权利,B项错误;

结合所学知识可知,社会主义改造开始于1953年,这与材料中的时间不符,C项错误。

故选:D。

本题主要考查建国初期国民经济的恢复,解答本题需根据材料“我过去一直以为你是农民,现在农民可不是你这个样儿”及建国初期国民经济恢复的过程、历史影响进行分析。

本题主要考查建国初期国民经济的恢复,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

10.【答案】C

【解析】A.材料的主旨信息并非是改革开放极大解放了生产力,而是工业布局的发展,故A项错误;

B.社会主义建设时期指的是1956年至1966年,故B项错误;

C.根据材料中的表格信息,可见沿海和内地的工业企业单位数、职工人数和工业总产值的差距逐渐缩小,差距较小,可见工业建设地区布局日趋合理,故C项正确;

D.材料未体现内地居民生活水平显著提升,故D项错误。

故选:C。

本题考查了改革开放,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题以改革开放为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

11.【答案】C

【解析】根据材料“叙事结构皆为三代神祗争夺统治权”结合所学知识可知,欧亚的史诗叙事结构相似,可以作证这些地区并不是隔断的,而是存在区域性交流,C项正确;

材料不涉及宗教信仰,排除A项;

B项材料无从体现,排除B项;

D项与材料主旨不符,排除D项。

故选:C。

本题考查古代文明的发展,需要结合古代欧亚文明发展的特征来解答。

本题考查古代文明的发展,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

12.【答案】A

【解析】根据材料“12世纪”“教堂的栅栏上……如果他要抵抗敌人,只能用手杖保护自己”可知,为中世纪时期的不具有武力的农民,A项正确;

中古西欧的城市居民相比较农民要自由,受到的约束较小,排除B项;

日本幕府时期的武士不会被绑在教堂的栅栏上,排除C项;

阿拉伯帝国的商人穿着不符合“只能穿黑色和灰色的衣服”,排除D项。

故选:A。

本题考查的是中世纪的欧洲,解答本题需要紧扣关键信息“12世纪”“教堂的栅栏上……如果他要抵抗敌人,只能用手杖保护自己”分析。

本题考查的是中世纪的欧洲,考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

13.【答案】B

【解析】西班牙和葡萄牙宣称自己发现的财产或者国家属于本国所有,这说明随着新航路开辟,西葡两国对于殖民地的争夺渐趋激烈,B项正确;

材料未涉及到贸易垄断,排除A项;

西班牙发现了美洲,但当时葡萄牙的商路更有利,排除C项;

这一时期美洲和非洲尚未被瓜分,排除D项。

故选:B。

本题主要考查西班牙和葡萄牙的殖民统治,要求学生结合列强殖民统治的特征来分析。

本题主要考查西班牙和葡萄牙的殖民统治,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

14.【答案】C

【解析】根据材料“当东印度贸易向我们提供比我们更为便宜的货物,它将迫使我们去发明加工工序和机器,......的价格降下来”可知,廉价货物的冲击促使英国生产力的变革,即推动了工业革命的产生,丰富了工业革命研究的视角,C项正确;

工业革命的根源是资本主义的发展,排除A项;

材料无法证明印度的生产率高于英国,排除B项;

材料主旨是英国工业革命的动力,亚洲具有明显贸易优势不符合材料主旨,排除D项。

故选:C。

本题考查英国的殖民扩张,要求结合英国殖民扩张的特征和影响来解答。

本题考查英国的殖民扩张,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

15.【答案】A

【解析】根据材料“1922年2月......燃烧的烈焰中写的是‘印度’‘埃及’‘爱尔兰’,右侧是英国纳税人手持斧头,上面写着‘要求国防裁军’,左侧是时任英国殖民地事务大臣丘吉尔,他两边的军人分别是‘海军废物’和‘陆军废物’”可知,一战结束以后,英国国内要求裁军,英国国力减弱,对殖民地的控制减弱,世界殖民体系出现动摇,A项正确;

英国内部两党的斗争愈演愈烈,在材料中没有体现,排除B项;

非暴力不合作运动在材料中没有体现,排除C项;

以欧洲为中心的国际格局崩溃,说法过于肯定,排除D项。

故选:A。

本题考查列强的殖民扩张,需要结合列强殖民扩张的特征以及亚非拉人民抗争的特点来解答。

本题考查列强的殖民扩张,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

16.【答案】D

【解析】根据材料“1986年,美国海军公布了要控制的16个海上咽喉点”及所学,可知这一时期是冷战期间,美苏争霸,美国极力争夺海洋的控制权,因此美国此举旨在与苏联争夺海洋霸权。D项正确;

材料图示中美国海军控制咽喉点涉及全球,不是针对中国,排除A项;

美国此举主要目的是争夺海上霸权,排除B项;

二战后已经建立以美国主导的布雷顿森林体系,排除C项。

故选:D。

本题考查的是美国霸权主义,解答本题需要掌握霸权主义的相关知识。

本题考查的是美国霸权主义,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

17.【答案】【小题1】特点:遵循一定程序(或定期考核);注重儒家伦理道德(或重视考核官员德行);等级分明(分级考核);标准明确;结合实际情况;制度严密;考核权由中央或皇帝掌握。

【小题2】背景:官僚主义愈演愈烈(或纲纪不肃);官员懒于政事,政策执行不力(或法度不行);明王朝的统治危机;张居正推行变法(或张居正改革)。

作用:提升了治理水平;提高了官员政策执行力;完善了官员考核制度;整顿了官场风气;加强了内阁的权力;有利于张居正的变法措施推行;促进了财政经济的好转。

【解析】本题主要考查了古代监察制度的变化,第一问要求学生结合唐代考课制的特点来分析;第二问结合考成法出台的背景及发挥的作用分析。

本题主要考查了古代监察制度的变化,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

18.【答案】【小题1】背景:两次工业革命开展;资本主义残酷剥削下工人生存环境恶劣;工人阶级力量不断壮大。意义:有利于对资本主义的再认识;有利于丰富科学社会主义;有利于推动共产主义运动的发展。

【小题2】目的:在国民大革命时期,深入农村调查研究,发动农民支持国民革命。作用:有利于加强对农民运动的领导,推进大革命;对后来开辟农村包围城市道路提供了思路。目的:在抗日战争时期,深入敌占区城市开展调查研究,推动抗日战争走向胜利。作用:有利于全民族抗战的深入,为抗战胜利奠定基础。

【解析】(1)本题考查了马克思主义诞生的背景,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

(2)本题考查了中国共产党开展社会调查的目的和作用,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查学生阅读材料,提取有效信息及知识的运用的能力。

19.【答案】本题是小论文题。写小论文,史实要正确,语句要通顺,条理要清楚。必须做到观点明确、清楚;论点可选择自己熟悉的角度,论据要选择能证明论点的典型史实;论证要做到论从史出,史论结合。根据材料“佩里驶入东京湾”“英法联军占领北京”可从工业革命后西方列强扩大殖民侵略的角度分析;根据材料“欧洲蒸汽驱动工业能力急剧增长”“美国企业家安德鲁 卡内基在世”“着重军事技术的日本工业化”“中国‘洋务运动’”可从两次工业革命推动生产力飞跃的角度分析;结合所学知识,还可从工业革命后社会主义运动兴起和发展的史实分析。

故答案为:

示例1:

论题:殖民统治的世纪。

阐述:19世纪,随着工业革命的深化和资本主义的不断发展,西方列强的海外殖民活动愈演愈烈,为寻找市场,倾销商品,加快了侵略的步伐。1842年英国发动鸦片战争,逼迫清政府签订《南京条约》,五口通商、协定关税,大量商品涌入中国市场。19世纪,英国已将缅甸和马来半岛的把大部分变成殖民地,法国侵占了越南、柬埔寨、老挝,美国夺取了菲律宾。英、法、德等国召开“地图上作业”的柏林会议,非洲几乎被列强瓜分完毕。19世纪,西方列强的殖民扩张活动推动了世界殖民体系的形成,使19世纪带有鲜明的“殖民”色彩,是殖民地人民的一部血泪史。

示例2:

论题:科技快速发展的世纪。

阐述:19世纪科技快速发展。瓦特改良蒸汽机,产生巨大的动力,解决了生产动力受自然条件限制的问题。火车的普及使交通运输大众化,工业化得到进一步发展。19世纪中后期,自然科学取得一系列突破性成果,新技术、新发明层出不穷,电力技术广泛开发和应用。汽车、飞机等新式交通工具应运而生。化学工业兴起,石油化工业获得发展。通过新技术发明,新的产业部门出现,生产力快速发展。科技是近现代国家发展的重大动力,加快了世界现代化的进程。

示例3:

论题:科学社会主义兴起的世纪。

阐述:19世纪,随着工业革命的发生和发展,资本主义制度的各种弊病逐渐显现。工人阶级为了维护自己的权益兴起一系列斗争。19世纪三四十年代爆发了法国里昂工人武装起义、英国宪章运动和德意志西里西亚织工起义。圣西门、欧文等人批判资本主义制度的种种弊端。19世纪中叶,马克思和恩格斯总结工人运动的经验,创立了科学社会主义。1864年国际工人协会成立,1871年爆发巴黎公社。19世纪是个快速发展,问题丛生的时代,但同时新的发展道路萌生发展的时代。

【解析】本题侧重于考查19世纪世界阶段性特征,需要考生结合19世纪世界发展的新变化提炼出观点并掌握历史解释的方法进行阐述。

本题侧重于考查19世纪世界阶段性特征,侧重于考查考生阅读和提取信息、分析和解决问题的能力以及史料实证、时空观念、历史解释的学科素养。

20.【答案】【小题1】方面:地理方位、道德品性、文化特色、贸易方式、制造技艺、社会习俗。

史实:纺织业(丝织业或养蚕缫丝业)发达;纺织品远销海外,颇受欢迎;沟通中外的丝绸之路贸易繁荣(或与丝绸之路相关史实或中西交往频繁);崇尚礼仪,文明开化;经济上自给自足(或小农经济、自然经济)等。

【小题2】

角度 信息提取 史料价值

材料来源 上述材料均出自古希腊、古罗马文献著作。 代表了当时西方对中国的认知和想象。

材料内容 ①材料记载了中国纺织品远销欧洲的情况 可用于研究中西方古代丝绸之路的历史问题。 综之,上述史料为域外史料,丰富了研究的视角,但存在较多认知上的讹误,需慎重使用。

②材料记载了中国经济、文化、社会习俗、科技等方面的情况 可用于研究中华文明传播问题。

③材料中对中国地理位置、纺织技术的记载不明确,存在讹误之处。 要充分进行辨析与互证。

【解析】本题考查的是中世纪的欧洲、史料的重要作用。第一问,解答本题需要掌握中世纪的欧洲;第二问,解答本题需要掌握史料的重要作用。

本题考查的是中世纪的欧洲、史料的重要作用,考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和时空观念、史料实证、历史解释等素养。

第1页,共1页

题号 一 二 总分

得分

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

1. 周人灭商以前以丰镐一带为中心,是为“宗周”。周公二次东征后,以洛邑一带居“天下之中,四方入贡道里均”,“卒营筑,居九鼎焉”,以洛邑为王城,是为“成周”。据此可推知,定鼎洛邑旨在( )

A. 不断扩大西周王畿范围 B. 实现对地方的垂直管理

C. 促进南北之间文化交流 D. 构建天下共主的正统性

2. 史学家张荫麟指出:“古人名与姓氏不并举,因为在比较原始的社会里,互相接触的人,以同姓氏为常,自无以姓氏冠其名上之必要。”战国以后,这一习惯发生变化,在文献中姓与名并举的现象越来越频繁。援引张荫麟的历史解释可推知,战国后( )

A. 各族杂处的情况日益增多 B. 华夏认同观念开始出现

C. 戎狄蛮夷逐渐融入华夏族 D. 工商业经济有重大发展

3. 北魏迁都后,洛阳的御道两边有接待外族使节的四夷馆,路的东边有四馆,名为金陵、燕然、扶桑、崦嵫,路的西边有四里,名为归正、归德、慕化、慕义。北魏史官撰史时凡涉西晋,皆书庙号,凡书东晋,皆称“僭晋”。这可用于说明,北魏( )

A. 为统一全国奠定了基础 B. 延续了华夏正统思想观念

C. 重视对外经济文化交流 D. 经济文化发展领先于南方

4. 宋代,“富民”又称“富家”“富户”“富人”“富姓”。宋人叶适指出:“富人者,州县之本,上下之所赖也。”朱熹说:“佃户既赖田主(富户)给佃生借以养家活口,田主亦借佃客耕田纳租以供赡家计,二者相须,方能存立。”叶朱二人的言论反映出,当时( )

A. 商品经济高度发展 B. 阶级矛盾的日益激化

C. 富民群体影响加强 D. 重农思想发生动摇

5. 明代,马欢曾三次随郑和下西洋,据其《瀛涯胜览》所载:“(郑和)所至颁中华正朔(指《大统历》),宣敷文教(如颁赐《烈女传》)”这表明郑和下西洋( )

A. 以宣扬明朝国威为目的 B. 促进了中华文化传播

C. 推动了受访国科技发展 D. 巩固了明朝上国地位

6. 鸦片战争后,不少士大夫认为西方各国因为人少需要用机器弥补人力不足,而中国人多,大量剩余劳动力尚且谋生无路,用机器会让更多人成无业者,加重社会动荡,危及统治。上述材料表明,持该论的士大夫( )

A. 对西方社会有较深入了解 B. 对落后的根源有清醒认识

C. 立足于维护清王朝的统治 D. 坚持以民为本的治国思想

7. 《辛丑条约》签订不久后,山西太原乡绅刘大鹏在日记中写道:“太原一邑巨富,惟西峰村一户耳,然不过万金之产而已,其余数千金产者,才十余户,十五万(两)赔款乌能凑足?”这可以用于印证,《辛丑条约》( )

A. 加剧了中国的贫困与衰败 B. 是主权丧失最严重的不平等条约

C. 加深了中国半殖民地化程度 D. 是赔款数额最庞大的不平等条约

8. 20世纪20年代初,不仅陈独秀、李大钊等人宣扬马克思主义,就连国民党人中亦不乏热衷者。国民党元老胡汉民、戴季陶等不仅阅读、翻译,且运用马克思主义分析中国问题。这表明,当时( )

A. 社会主义成为主流思想 B. 新思潮与旧思潮的斗争激烈

C. 反帝反封建成为社会共识 D. 国共合作具备一定思想条件

9. 如图漫画《鸟儿与草人》发表于1952年9月《人民日报》。该漫画反映了( )

A. 土地改革受到农民欢迎 B. 农民当家做主的意识增强

C. 社会主义改造取得成功 D. 解放后农民生活水平提高

10. 如表统计者力图说明( )

项目 绝对数 1983年比1952年增长% 以全国为100

1983年 1952年 1983年 1952年

全国工业企业单位数(万个) 39.25 16.95 131.6 100 100

沿海 18.03 8.53 111.4 45.9 50.3

内地 21.22 8.42 152 54.1 49.7

全国职工人数(万人) 3552.6 510 6倍 100 100

沿海 1666.7 308.6 4.4倍 46.9 60.5

内地 1885.9 201.4 8.4倍 53.1 39.25

全国工业总产值(亿元) 6164.4 343.3 22.4倍 100 100

沿海 3667.5 238.1 19.1倍 59.5 69.4

内地 2496.9 105.2 29.9倍 40.5 30.6

——据《中国工业的发展统计资料(1949~1984)》

A. 改革开放极大解放了生产力 B. 社会主义建设取得重大成就

C. 工业建设地区布局日趋合理 D. 内地居民生活水平显著提升

11. 古巴比伦的史诗《恩努马 艾利希》、小亚细亚和叙利亚史诗《天界统御》和古希腊诗人赫西俄德的创世史诗《神谱》三者的叙事结构皆为三代神祇争夺统治权:第一代神祇创造了最早的巨人,他们长大后开始反叛,老神想毁灭新神;第二代神则杀死老神,创造新的神祇;第三代主神最后重新整顿乾坤。这些史诗可以佐证( )

A. 西亚与欧洲具有相同宗教信仰 B. 早期欧洲文明源于西亚文明

C. 早期欧亚地区存在区域性交流 D. 古代文明呈明显的多元特征

12. 12世纪的一部外国史书写道:“他们只能穿黑色和灰色的衣服,衣服上的折边很符合他们的生活,此外,还有一双牛皮做的鞋。就只有这些。亚麻布缝制的上衣有7尺长,裤子也是亚麻布的。如果发现他身上带有一把剑,就会把他带走,绑在教堂的栅栏上……如果他要抵抗敌人,只能用手杖保护自己。”以上材料描述的是( )

A. 西欧封建制下的农民 B. 中古西欧城市居民

C. 日本幕府时期的武士 D. 阿拉伯帝国的商人

13. 15世纪后期葡萄牙国王声言:“葡萄牙人,作为海洋霸主,没收未经他们许可,而在地球的海洋上航行者的财产是正当的。”其后,哥伦布从美洲大陆返回西班牙途经葡萄牙时声称:他代表西班牙国王发现了日本国。以上材料表明,当时( )

A. 葡萄牙垄断了东西方贸易 B. 两国对殖民地争夺趋于激烈

C. 西班牙占据了最有利商路 D. 美洲和非洲基本被瓜分完毕

14. 1701年,一位英国人在《东印度贸易观感》一文中写道:“当东印度贸易向我们提供比我们更为便宜的货物,它将迫使我们去发明加工工序和机器,使我们有可能以比较少的劳力和成本进行生产,从而把我们的制成品的价格降下来。”以上史料( )

A. 揭示了工业革命发生的根源 B. 证明了印度的生产率高于英国

C. 丰富了工业革命研究的视角 D. 反映出亚洲具有明显贸易优势

15. 如图这幅漫画发表于1922年2月。漫画中燃烧的烈焰中写的是“印度”“埃及”“爱尔兰”,右侧是英国纳税人手持斧头,上面写着“要求国防裁军”,左侧是时任英国殖民地事务大臣丘吉尔,他两边的军人分别是“海军废物”和“陆军废物”。如图漫画反映的状况表明( )

A. 一战后英国殖民体系发生动摇 B. 英国内部两党的斗争愈演愈烈

C. 非暴力不合作运动打击了英国 D. 以欧洲为中心的国际格局崩溃

16. 1986年,美国海军公布了要控制的16个海上咽喉点(图),为此要求建立一支总共600艘军舰的海军力量,并将航母战斗群增加到15个。美国此举旨在( )

A. 在全球范围内孤立和封锁中国 B. 保证世界经贸的安全

C. 建立以美国为中心的经济体系 D. 与苏联争夺海洋霸权

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

17. 考课,即对官吏的工作绩效进行考核,是中国传统官僚制度的重要组成部分。阅读材料,完成下列要求。

材料一按唐制,每年一小考,四年一大考。四品以下官由吏部考核,三品以上官由皇帝亲自考核。考课标准为四善二十七最法,“四善”:一曰德义有闻,二曰清慎明著,三曰公平可秤,四曰恪勤非懈。“二十七最”是根据各部门职掌之不同,分别提出的不同要求。经过考核,定出上、中、下三等九级,每个等级都有相应的考课标准和奖惩办法。

——摘编自张晋藩《考课—中国古代职官管理的重要制度》材料二明中叶以来,官僚主义愈演愈烈。隆庆二年张居正给穆宗所上的《陈六事疏》中指出,当时的官场风气是“纪纲不肃,法度不行,上下务为姑息,百事悉纵委徇”。万历年间经由神宗皇帝批准推行“考成法”。其一,六部和都察院把所属官员应该完成的工作、任务,酌量道路远近,轻重缓急,确定完成期限。上述事由、环节分别登记在三个账簿上;其二,六部和都察院分别按照所留账簿底本,对相关官员应该完成的工作、任务逐月检查。如果未按期完成,则必须如实申报,否则以罪论处。六科根据账簿登记,稽查六部的执行情况,内阁根据账簿登记,稽查六科,并对隐瞒不报事例进行惩处。明代史学家谈迁评价张居正:“江陵立考成法,以为制治之本。向者因循玩愒,至是始中外淬砺,莫敢有偷心焉。”又曰:“中外凛凛,毋敢以虚数支塞。行之十年,太仓之积,足倍数载。”

——摘编自陈国平《张居正改革中的考成法考论》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括唐代考课制的特点。

(2) 根据材料二并结合所学知识,简析考成法出台的背景及发挥的作用。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一马克思和恩格斯经常深入社会搞调查研究。 1880年4月,马克思为法国《社会主义评论》杂志起草了《工人调查表》,提出100个问题,详细了解工人的劳动环境、劳动强度、工作时间、工资生活以及劳资关系状况,从中探索资本主义的罪恶和剩余价值的秘密。马克思的《资本论》参考了1500多种书籍和档案文件,包括大量的英国调查委员会和工厂巡视员所整理的调查报告、经济资料。恩格斯在《英国工人阶级状况》序言中说,他用了21个月的时间,通过亲身观察和亲身接触,直接研究了英国的无产阶级,研究了他们的痛苦和要求。

——据邓立勋《马克思主义与调查研究》材料二 1924年7月,在彭湃等人的倡议下,广州农民运动讲习所(以下简称“农讲所”)正式成立。彭湃、阮啸仙、毛泽东等人先后担任第一至第六届农讲所负责人。农讲所积极引导学员要“入民间去”,把理论学习与社会实践结合起来,组织学员到农村进行社会调查。

——摘编自许江、王里《新民主主义革命时期中国共产党调查研究的制度化》材料三 1941年后,各中央分局先后成立城市工作委员会,重视对沦陷城市的情报搜集工作。晋察冀分局冀中区党委指出:“没有调查研究,工作就无从着手,敌伪军工作尤其如此,没有这一工作,组织工作就无法开展。对策就无法提出。”

——摘编自王富聪《抗战时期中共在华北沦陷城市的调查工作》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概述马克思、恩格斯开展社会调查研究的背景,并说明其意义。

(2) 结合所学知识,分别说明材料二、材料三中国共产党开展社会调查的目的和作用。

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料 1798-1799年法军占领埃及

19世纪印度工业衰退

1800-1850年欧洲蒸汽驱动工业能力急剧增长

1805-1849年默罕默德 阿里统治埃及并提倡工业化

1835-1918年美国企业家安德鲁 卡内基在世

1839年英国迫使埃及终止对棉花工业的保护

1846-1848年美墨战争

1853年7月8日佩里驶入东京湾

19世纪中叶着重军事技术的日本工业化

1860年农民革命控制大片中国领土:英法联军占领北京

1861年中国“洋务运动”

1877-1900年日本对外贸易额增长10倍

19世纪90年代美国的钢产量两倍于英国

1895年日本在争夺朝鲜控制权的战争中打败中国

1900年9个欧洲城市人口超过100万

——【美】菲利普 费尔南德兹-阿迈斯托《世界:一部历史》

请围绕19世纪世界阶段性特征,自拟一个论题并结合史实加以阐述。(要求:所拟论题能体现时代特征,例如“工业化的世纪”;考生可以运用以上材料自拟论题并阐述,也可以运用19世纪其他史实自拟论题并阐述。观点明确,史论结合,史实准确;考生不能以示例为题。)

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料一从东方出发,人们在亚洲所遇到的第一批人就是印度民族、赛里斯人和斯基泰人。赛里斯人住在临近东海岸的中,而印度人和斯基泰人却栖身于边缘地带……赛里斯人是一个充满正义的民族,由于其贸易方式奇特而十分出名,这种方式就是将商品放在偏僻的地方,买客于他们不在场时才来取货。

——古罗马地理学家梅拉(?年-45年)《世界志》材料二人们在那里所遇到的第一批人是赛里斯人,这一民族以他们森林里所产的羊毛而名震遐迩。他们向树木喷水而冲刷下树叶上的白色绒毛,然后再由他们的妻室来完成纺线和织布这两道工序。由于在遥远的地区有人完成了如此复杂的劳动,罗马的贵妇们才能够穿上透明的衣衫而出现于大庭广众之中。

——古罗马博物学家老普林尼(23年-79年)《自然史》材料三赛里斯人平和度日,不持兵器,永无战争。性情安静沉默,不扰邻国。气候温和,空气清洁,舒适卫生。天空不常见云,无烈风。森林甚多,人行其中,仰不见天……赛里斯人习惯俭朴,喜安静读书以度日,不喜多与人交游……物产丰富,无求于他人。虽随时愿将货物售于他人,然绝不自他人有所购买也。

——希腊史学家马塞里努斯(公元4世纪后半期)

(1) 综合上述材料,概括归纳古希腊罗马学者从哪些方面描述“赛里斯”,并结合所学知识推测作者可能记录了古代中国的哪些史实(任意两条)。

(2) 请从史料辨析的角度,简要评析上述史料的价值。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】A.材料内容只是涉及西周疆域的扩大,并不涉及王幾范围扩大,排除;

B.根据所学知识可知西周实行分封制,尚未实现对地方的垂直管理,排除;

C.根据所学知识可知定鼎洛邑的目的不是为了促进南北的文化交流,排除;

D.根据材料内容可知周人通过东征疆域扩大、营建都城,这样做的目的是为了天下共主的正统性,此项正确。

故选:D。

本题考查的是夏商西周的政治制度,应重点掌握西周的政治制度及其作用。

本题考查的是夏商西周的政治制度,考查对材料的综合分析能力和对所学知识的掌握。

2.【答案】A

【解析】从材料中的“在比较原始的社会里,互相接触的人,以同姓氏为常,自无以姓氏冠其名上之必要”可以得出,在战国之前,各族群之间接触较少,所以,人与人之间交往只呼其名,而没有称呼姓氏的必要。战国以后,文献中姓与名并举的现象越来越频繁,这表明各族群之间交往杂处的情况日益增多,故A正确;

材料只说明各族杂处的情况增多,但并没有体现华夏认同观念出现,也没有体现戎狄蛮夷融入华夏族,故排除BC;

“工商业经济有重大发展”的说法与材料内容不符,故排除D。

故选:A。

本题考查华夏族的发展和华夏认同,考生需要结合春秋战国时期的社会变化来回答。

本题主要通过华夏族的发展和华夏认同来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

3.【答案】B

【解析】北魏对接待外族使节的馆驿名称以及修史过程中对于西晋和东晋的区分对待,反映了其自认为延续了西晋正统,传承了华夏文化,B项正确;

北魏并未统一全国,排除A项;

C项与材料内容无关,排除C项;

材料中没有对南北方经济文化进行对比,排除D项。

故选:B。

本题考查孝文帝改革,需要结合孝文帝改革的特征来解答。

本题考查孝文帝改革,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

4.【答案】C

【解析】根据材料“富人者,州县之本,上下之所赖也。”“佃户既赖田主(富户)给佃生借以养家活口,田主亦借佃客耕田纳租以供赡家计,二者相须,方能存立。”可知,“富民”阶层经济实力强,对社会影响较大,C项正确;

材料内容不能反映商品经济高度发展,排除A项;

材料未体现阶级矛盾的日益激化,排除B项;

重农思想没有发生动摇,排除D项。

故选:C。

本题考查中国古代的土地制度,需要结合中国古代土地制度的特征来解答。

本题考查中国古代的土地制度,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

5.【答案】B

【解析】根据材料“所至颁中华正朔(指《大统历》),宣敷文教”结合所学知识可知,郑和下西洋过程中,传播了中华文化,B项正确;

A项在材料中无从体现,排除A项;

材料不涉及科技发展,排除C项;

D项与材料主旨无关,排除D项。

故选:B。

本题考查郑和下西洋,需要考生掌握郑和下西洋的史实及影响。

本题考查郑和下西洋,旨在考查学生阅读和提取信息、把握材料主旨的能力和时空观念、历史解释的学科素养。

6.【答案】C

【解析】根据材料“用机器会让更多人成无业者,加重社会动荡,危及统治”可知,士大夫对机器使用存在错误的认识,体现了思想上的保守和对先进生产方式的无知,结合所学知识可知,这种认识是立足于维护清王朝的封建统治,C项正确;

士大夫对机器使用的错误认识,体现了对西方社会缺乏了解,排除A项;

材料反映了当时不少士大夫封闭保守,对落后的根源没有清醒认识,排除B项;

材料内容不能说明以民为本的治国思想,排除D项。

故选:C。

本题考查新思想的萌发,考生需要结合鸦片战争的影响来回答。

本题主要通过新思想的萌发来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和唯物史观、史料实证、历史解释等素养。

7.【答案】A

【解析】根据材料“《辛丑条约》签订不久后,太原一邑巨富,惟西峰村一户耳,然不过万金之产而已,其余数千金产者,才十余户,十五万(两)赔款乌能凑足”可知,反映了赔款数目的庞大,加剧了中国人民的负担,A项正确;

据所学可知,《辛丑条约》是中国近代史上主权丧失最严重的不平等条约,不符合题意,排除B项;

据所学可知,《辛丑条约》的签订,中国完全沦为了半殖民地半封建社会,排除C项;

据所学可知,《辛丑条约》是中国近代史上赔款数目最庞大的不平等条约,不符合材料主旨,排除D项。

故选:A。

本题考查的是《辛丑条约》,解答本题需要掌握,《辛丑条约》的相关知识。

本题考查的是《辛丑条约》,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

8.【答案】D

【解析】材料不能充分说明社会主义成为主流思想,排除A;

新、旧思潮斗争激烈不符合材料主旨,排除B;

材料主要说明马克思主义传播,并未体现反帝反封建成为社会共识,排除C;

根据材料“不仅陈独秀、李大钊等人宣扬马克思主义,就连国民党人中亦不乏热衷者......且运用马克思主义分析中国问题。“说明马克思主义的传播广泛,被国民党部分人士所接受,这为第一次国共合作的实现提供了思想条件,故D正确。

故选:D。

本题考查了国共合作,解答本题根据材料主旨马克思主义思想的传播结合所学国共合作的背景进行分析。

本题考查了国共合作,考查了考生运用所学知识分析理解史料的能力。

9.【答案】D

【解析】根据材料“我过去一直以为你是农民,现在农民可不是你这个样儿”并结合所学知识可知,1952年的农民比解放前生活水平得到提高,D项正确;

题干所给材料是通过农民形象的前后对比所得出反映的问题,而不是农民对于土地改革的态度,A项错误;

题干所给材料信息没有涉及农民的政治权利,B项错误;

结合所学知识可知,社会主义改造开始于1953年,这与材料中的时间不符,C项错误。

故选:D。

本题主要考查建国初期国民经济的恢复,解答本题需根据材料“我过去一直以为你是农民,现在农民可不是你这个样儿”及建国初期国民经济恢复的过程、历史影响进行分析。

本题主要考查建国初期国民经济的恢复,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

10.【答案】C

【解析】A.材料的主旨信息并非是改革开放极大解放了生产力,而是工业布局的发展,故A项错误;

B.社会主义建设时期指的是1956年至1966年,故B项错误;

C.根据材料中的表格信息,可见沿海和内地的工业企业单位数、职工人数和工业总产值的差距逐渐缩小,差距较小,可见工业建设地区布局日趋合理,故C项正确;

D.材料未体现内地居民生活水平显著提升,故D项错误。

故选:C。

本题考查了改革开放,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题以改革开放为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

11.【答案】C

【解析】根据材料“叙事结构皆为三代神祗争夺统治权”结合所学知识可知,欧亚的史诗叙事结构相似,可以作证这些地区并不是隔断的,而是存在区域性交流,C项正确;

材料不涉及宗教信仰,排除A项;

B项材料无从体现,排除B项;

D项与材料主旨不符,排除D项。

故选:C。

本题考查古代文明的发展,需要结合古代欧亚文明发展的特征来解答。

本题考查古代文明的发展,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

12.【答案】A

【解析】根据材料“12世纪”“教堂的栅栏上……如果他要抵抗敌人,只能用手杖保护自己”可知,为中世纪时期的不具有武力的农民,A项正确;

中古西欧的城市居民相比较农民要自由,受到的约束较小,排除B项;

日本幕府时期的武士不会被绑在教堂的栅栏上,排除C项;

阿拉伯帝国的商人穿着不符合“只能穿黑色和灰色的衣服”,排除D项。

故选:A。

本题考查的是中世纪的欧洲,解答本题需要紧扣关键信息“12世纪”“教堂的栅栏上……如果他要抵抗敌人,只能用手杖保护自己”分析。

本题考查的是中世纪的欧洲,考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

13.【答案】B

【解析】西班牙和葡萄牙宣称自己发现的财产或者国家属于本国所有,这说明随着新航路开辟,西葡两国对于殖民地的争夺渐趋激烈,B项正确;

材料未涉及到贸易垄断,排除A项;

西班牙发现了美洲,但当时葡萄牙的商路更有利,排除C项;

这一时期美洲和非洲尚未被瓜分,排除D项。

故选:B。

本题主要考查西班牙和葡萄牙的殖民统治,要求学生结合列强殖民统治的特征来分析。

本题主要考查西班牙和葡萄牙的殖民统治,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

14.【答案】C

【解析】根据材料“当东印度贸易向我们提供比我们更为便宜的货物,它将迫使我们去发明加工工序和机器,......的价格降下来”可知,廉价货物的冲击促使英国生产力的变革,即推动了工业革命的产生,丰富了工业革命研究的视角,C项正确;

工业革命的根源是资本主义的发展,排除A项;

材料无法证明印度的生产率高于英国,排除B项;

材料主旨是英国工业革命的动力,亚洲具有明显贸易优势不符合材料主旨,排除D项。

故选:C。

本题考查英国的殖民扩张,要求结合英国殖民扩张的特征和影响来解答。

本题考查英国的殖民扩张,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

15.【答案】A

【解析】根据材料“1922年2月......燃烧的烈焰中写的是‘印度’‘埃及’‘爱尔兰’,右侧是英国纳税人手持斧头,上面写着‘要求国防裁军’,左侧是时任英国殖民地事务大臣丘吉尔,他两边的军人分别是‘海军废物’和‘陆军废物’”可知,一战结束以后,英国国内要求裁军,英国国力减弱,对殖民地的控制减弱,世界殖民体系出现动摇,A项正确;

英国内部两党的斗争愈演愈烈,在材料中没有体现,排除B项;

非暴力不合作运动在材料中没有体现,排除C项;

以欧洲为中心的国际格局崩溃,说法过于肯定,排除D项。

故选:A。

本题考查列强的殖民扩张,需要结合列强殖民扩张的特征以及亚非拉人民抗争的特点来解答。

本题考查列强的殖民扩张,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

16.【答案】D

【解析】根据材料“1986年,美国海军公布了要控制的16个海上咽喉点”及所学,可知这一时期是冷战期间,美苏争霸,美国极力争夺海洋的控制权,因此美国此举旨在与苏联争夺海洋霸权。D项正确;

材料图示中美国海军控制咽喉点涉及全球,不是针对中国,排除A项;

美国此举主要目的是争夺海上霸权,排除B项;

二战后已经建立以美国主导的布雷顿森林体系,排除C项。

故选:D。

本题考查的是美国霸权主义,解答本题需要掌握霸权主义的相关知识。

本题考查的是美国霸权主义,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

17.【答案】【小题1】特点:遵循一定程序(或定期考核);注重儒家伦理道德(或重视考核官员德行);等级分明(分级考核);标准明确;结合实际情况;制度严密;考核权由中央或皇帝掌握。

【小题2】背景:官僚主义愈演愈烈(或纲纪不肃);官员懒于政事,政策执行不力(或法度不行);明王朝的统治危机;张居正推行变法(或张居正改革)。

作用:提升了治理水平;提高了官员政策执行力;完善了官员考核制度;整顿了官场风气;加强了内阁的权力;有利于张居正的变法措施推行;促进了财政经济的好转。

【解析】本题主要考查了古代监察制度的变化,第一问要求学生结合唐代考课制的特点来分析;第二问结合考成法出台的背景及发挥的作用分析。

本题主要考查了古代监察制度的变化,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

18.【答案】【小题1】背景:两次工业革命开展;资本主义残酷剥削下工人生存环境恶劣;工人阶级力量不断壮大。意义:有利于对资本主义的再认识;有利于丰富科学社会主义;有利于推动共产主义运动的发展。

【小题2】目的:在国民大革命时期,深入农村调查研究,发动农民支持国民革命。作用:有利于加强对农民运动的领导,推进大革命;对后来开辟农村包围城市道路提供了思路。目的:在抗日战争时期,深入敌占区城市开展调查研究,推动抗日战争走向胜利。作用:有利于全民族抗战的深入,为抗战胜利奠定基础。

【解析】(1)本题考查了马克思主义诞生的背景,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

(2)本题考查了中国共产党开展社会调查的目的和作用,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查学生阅读材料,提取有效信息及知识的运用的能力。

19.【答案】本题是小论文题。写小论文,史实要正确,语句要通顺,条理要清楚。必须做到观点明确、清楚;论点可选择自己熟悉的角度,论据要选择能证明论点的典型史实;论证要做到论从史出,史论结合。根据材料“佩里驶入东京湾”“英法联军占领北京”可从工业革命后西方列强扩大殖民侵略的角度分析;根据材料“欧洲蒸汽驱动工业能力急剧增长”“美国企业家安德鲁 卡内基在世”“着重军事技术的日本工业化”“中国‘洋务运动’”可从两次工业革命推动生产力飞跃的角度分析;结合所学知识,还可从工业革命后社会主义运动兴起和发展的史实分析。

故答案为:

示例1:

论题:殖民统治的世纪。

阐述:19世纪,随着工业革命的深化和资本主义的不断发展,西方列强的海外殖民活动愈演愈烈,为寻找市场,倾销商品,加快了侵略的步伐。1842年英国发动鸦片战争,逼迫清政府签订《南京条约》,五口通商、协定关税,大量商品涌入中国市场。19世纪,英国已将缅甸和马来半岛的把大部分变成殖民地,法国侵占了越南、柬埔寨、老挝,美国夺取了菲律宾。英、法、德等国召开“地图上作业”的柏林会议,非洲几乎被列强瓜分完毕。19世纪,西方列强的殖民扩张活动推动了世界殖民体系的形成,使19世纪带有鲜明的“殖民”色彩,是殖民地人民的一部血泪史。

示例2:

论题:科技快速发展的世纪。

阐述:19世纪科技快速发展。瓦特改良蒸汽机,产生巨大的动力,解决了生产动力受自然条件限制的问题。火车的普及使交通运输大众化,工业化得到进一步发展。19世纪中后期,自然科学取得一系列突破性成果,新技术、新发明层出不穷,电力技术广泛开发和应用。汽车、飞机等新式交通工具应运而生。化学工业兴起,石油化工业获得发展。通过新技术发明,新的产业部门出现,生产力快速发展。科技是近现代国家发展的重大动力,加快了世界现代化的进程。

示例3:

论题:科学社会主义兴起的世纪。

阐述:19世纪,随着工业革命的发生和发展,资本主义制度的各种弊病逐渐显现。工人阶级为了维护自己的权益兴起一系列斗争。19世纪三四十年代爆发了法国里昂工人武装起义、英国宪章运动和德意志西里西亚织工起义。圣西门、欧文等人批判资本主义制度的种种弊端。19世纪中叶,马克思和恩格斯总结工人运动的经验,创立了科学社会主义。1864年国际工人协会成立,1871年爆发巴黎公社。19世纪是个快速发展,问题丛生的时代,但同时新的发展道路萌生发展的时代。

【解析】本题侧重于考查19世纪世界阶段性特征,需要考生结合19世纪世界发展的新变化提炼出观点并掌握历史解释的方法进行阐述。

本题侧重于考查19世纪世界阶段性特征,侧重于考查考生阅读和提取信息、分析和解决问题的能力以及史料实证、时空观念、历史解释的学科素养。

20.【答案】【小题1】方面:地理方位、道德品性、文化特色、贸易方式、制造技艺、社会习俗。

史实:纺织业(丝织业或养蚕缫丝业)发达;纺织品远销海外,颇受欢迎;沟通中外的丝绸之路贸易繁荣(或与丝绸之路相关史实或中西交往频繁);崇尚礼仪,文明开化;经济上自给自足(或小农经济、自然经济)等。

【小题2】

角度 信息提取 史料价值

材料来源 上述材料均出自古希腊、古罗马文献著作。 代表了当时西方对中国的认知和想象。

材料内容 ①材料记载了中国纺织品远销欧洲的情况 可用于研究中西方古代丝绸之路的历史问题。 综之,上述史料为域外史料,丰富了研究的视角,但存在较多认知上的讹误,需慎重使用。

②材料记载了中国经济、文化、社会习俗、科技等方面的情况 可用于研究中华文明传播问题。

③材料中对中国地理位置、纺织技术的记载不明确,存在讹误之处。 要充分进行辨析与互证。

【解析】本题考查的是中世纪的欧洲、史料的重要作用。第一问,解答本题需要掌握中世纪的欧洲;第二问,解答本题需要掌握史料的重要作用。

本题考查的是中世纪的欧洲、史料的重要作用,考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和时空观念、史料实证、历史解释等素养。

第1页,共1页