2022-2023学年广东省东莞市高三(上)期末历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年广东省东莞市高三(上)期末历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 174.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-01-05 08:32:43 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年广东省东莞市高三(上)期末历史试卷

题号 一 二 总分

得分

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

1. 有学者说,这号称十万片的卜辞,我们现在能见能用的不到五分之一,那批甲骨文能代表的殷商文化也不过百分之一。用这百分之一的材料,却希望能写出百分之一百的殷商文化史,那岂不是做梦?该学者( )

A. 认为不能写出殷商文化史 B. 怀疑殷商文化的研究价值

C. 主张有一分材料说一分话 D. 支持对甲骨文的继续研究

2. 在秦律中,不仅私有土地受到法律保护,而且一切动产及不动产的所有权,如牛羊、甲盾、钱财以至系羊的绳子,也都有明确的规定,对侵犯所有权的行为都有具体的处理办法。这反映了秦律( )

A. 注重维护地主阶级的利益 B. 具有轻罪重刑的特点

C. 有效保护了农民个人权利 D. 受儒家思想影响较小

3. 两汉时期,在户籍管理上,户内有男性成员的情况下,女性也可以成为户主;尊长与卑幼同时存在的情况下,尊长或卑幼均可能成为户主。三国时期出现了新的趋向,若户内有成年男性,则女性和未成年男子已不能成为户主。据此可知三国时期( )

A. 国家治理效能显著提高 B. 户籍制度日趋完备

C. 儒学逐渐渗入基层管理 D. 女性社会地位低下

4. 1127年金军攻破东京,上至徽、钦二宗,下至黎民百姓,敢于以死相争的着实不多。而1279年南宋与蒙元在崖山决战,宋败亡,大臣陆秀夫背八岁少帝蹈海而死,皇族八百余人、忠臣义士及十万军民亦投海殉国。对此现象理解合理的是( )

A. 商品经济发展冲击尊卑观念 B. 皇权专制束缚民众思想

C. “四等人制”激化社会矛盾 D. 南宋理学思想影响深远

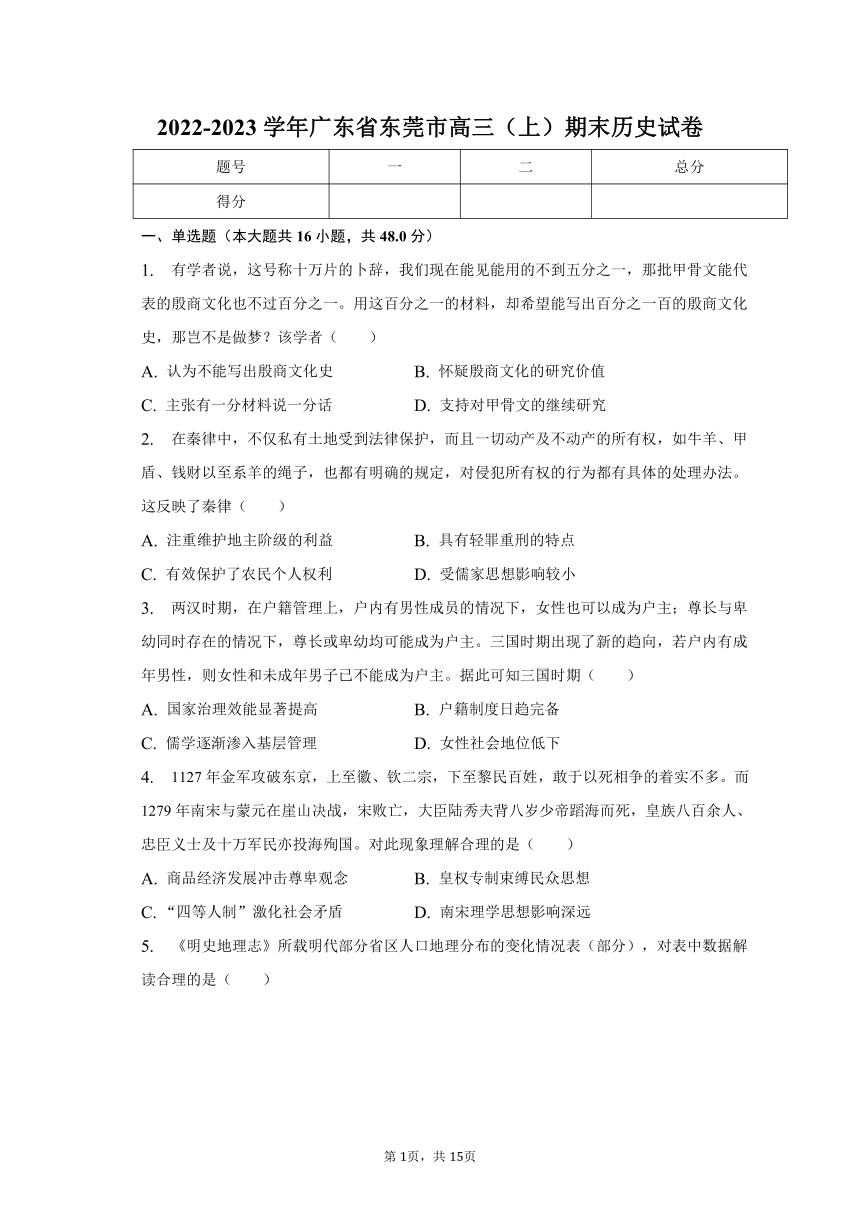

5. 《明史地理志》所载明代部分省区人口地理分布的变化情况表(部分),对表中数据解读合理的是( )

省份 1393年 1542年 人口增减数 增减比%

北直隶 1926595 4568259 2641664 137.1

山东 5255876 7187202 2462326 46.8

福建 3916569 2111027 -1805779 -46.1

广东 3007932 2052343 -995589 -31.8

——摘编自葛剑雄《中国人口发展史》

A. 南方经济衰退明显 B. 地方管理存在缺陷 C. 南方人口大量外迁 D. 北方仍是经济重心

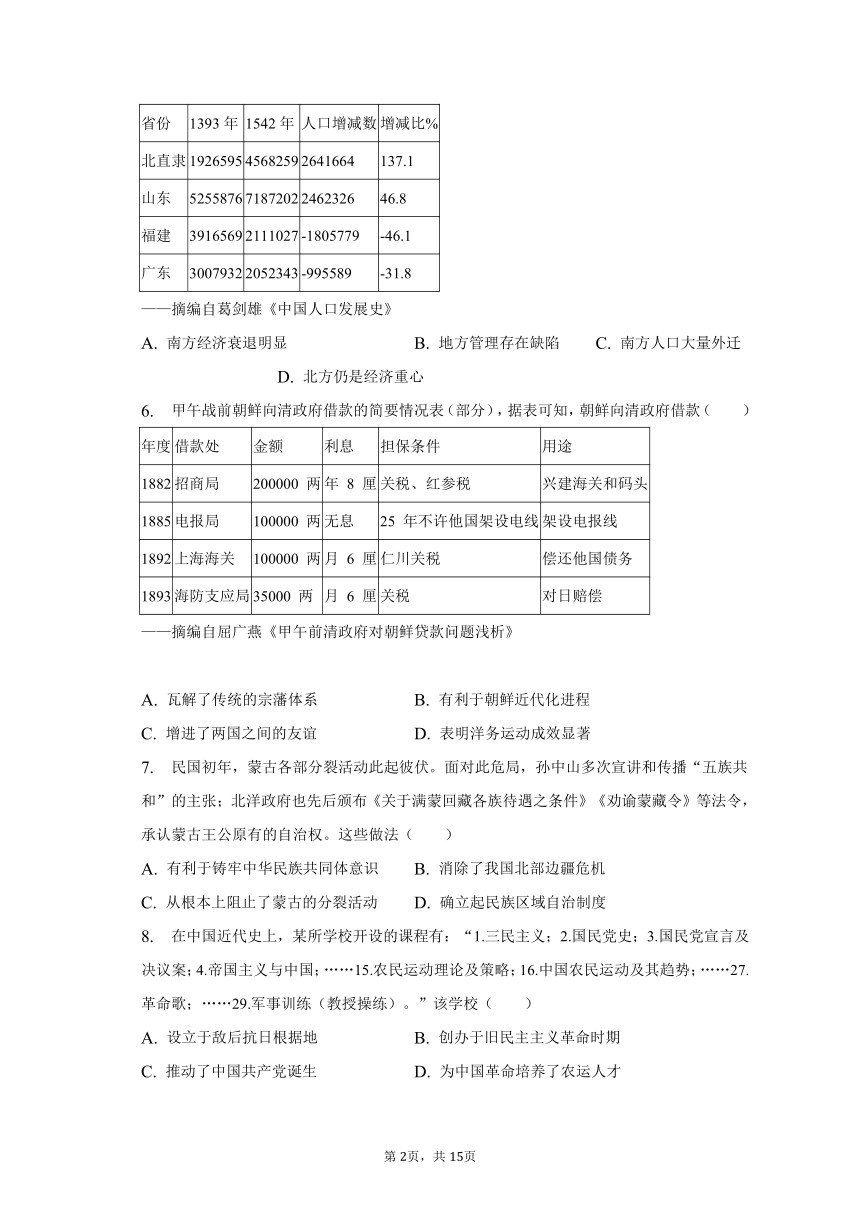

6. 甲午战前朝鲜向清政府借款的简要情况表(部分),据表可知,朝鲜向清政府借款( )

年度 借款处 金额 利息 担保条件 用途

1882 招商局 200000 两 年 8 厘 关税、红参税 兴建海关和码头

1885 电报局 100000 两 无息 25 年不许他国架设电线 架设电报线

1892 上海海关 100000 两 月 6 厘 仁川关税 偿还他国债务

1893 海防支应局 35000 两 月 6 厘 关税 对日赔偿

——摘编自屈广燕《甲午前清政府对朝鲜贷款问题浅析》

A. 瓦解了传统的宗藩体系 B. 有利于朝鲜近代化进程

C. 增进了两国之间的友谊 D. 表明洋务运动成效显著

7. 民国初年,蒙古各部分裂活动此起彼伏。面对此危局,孙中山多次宣讲和传播“五族共和”的主张;北洋政府也先后颁布《关于满蒙回藏各族待遇之条件》《劝谕蒙藏令》等法令,承认蒙古王公原有的自治权。这些做法( )

A. 有利于铸牢中华民族共同体意识 B. 消除了我国北部边疆危机

C. 从根本上阻止了蒙古的分裂活动 D. 确立起民族区域自治制度

8. 在中国近代史上,某所学校开设的课程有:“1.三民主义;2.国民党史;3.国民党宣言及决议案;4.帝国主义与中国;……15.农民运动理论及策略;16.中国农民运动及其趋势;……27.革命歌;……29.军事训练(教授操练)。”该学校( )

A. 设立于敌后抗日根据地 B. 创办于旧民主主义革命时期

C. 推动了中国共产党诞生 D. 为中国革命培养了农运人才

9. 1937年以前,以绍兴酒为代表的黄酒在酒类消费中占有明显优势,其销售遍及江浙及上海、北平等大都市。1937年以后,四川、贵州等地的白酒异军突起,至1944年四川白酒产量比1938年增长63.39%,贵州茅台酒的产销量亦不断扩大并形成独立品牌。造成这一变化的主要原因是( )

A. 民众消费习惯的改变 B. 社会动荡影响民众消费

C. 提倡国货运动的推动 D. 关税自主利于酒类流通

10. 土特产是农民收入的重要来源。解放以前,我国各种土特产曾长期滞销,在广西,农民把桂皮当柴烧,在河南,石绵被弃如砂砾。为扩大土特产购销,1950-1951年,各级政府积极组织土特产交流会、展览会,发动私商及群众参与土特产运销。这一做法( )

A. 推动了农村经济体制改革 B. 旨在建立计划经济体制

C. 扭转了国民经济比例失调 D. 有助于工农业生产恢复

11. 公元前三千纪末期,伴随着乌尔第三王朝的建立,苏美尔人兴建了为因公出行人员旅途中提供食宿补给的场所即驿站。驿站内有明确的分工以及完善的运营流程,大部分的驿站旁常年停靠着骡子以及车辆,以应对一些快速旅行及重要官员出行的需要。驿站的建立( )

A. 提高了政府行政效率 B. 扩大了苏美尔人统治范围

C. 加强了君主专制统治 D. 促进了西亚商品经济发展

12. 有学者指出,当欧洲面对瘟疫肆虐时,由中世纪全盛期开始的宗教热发展到更加剧烈的程度……以鞭笞赎罪的宗教运动就此兴起。同时也有一些人面对突如其来的残酷现实,对宗教信仰产生怀疑,并开始无休止地沉湎于放纵的生活……甚至有些人发展为对社会不平等制度的痛恨和反抗,以及对自己人生的深入思考。这一观点认为瘟疫有利于( )

A. 人文主义兴起 B. 社会结构转型 C. 自治城市发展 D. 工业革命扩展

13. 19世纪中叶,非洲成为殖民争夺的热点区域。1869年,由埃及、法国、英国共同投资兴建的苏伊士运河正式通航,1875年埃及丧失了运河的股份,1882年英国完全控制了苏伊士运河。苏伊士运河股权的变动( )

A. 标志着世界殖民体系最终形成 B. 摧毁了非洲各国的民族经济

C. 反映了工业时代生产组织变化 D. 象征着非洲本土水权的旁落

14. 在中世纪的法国,乡村共同体作为一个自治性质的单位,以习惯法为基础,在得到领主同意后,通过村民会议自主管理公共事务。17世纪开始,领主及其代表出席或主持村民会议的权利被进一步限制,村民会议逐渐为王室监察官所掌控。据此可知,17世纪的法国( )

A. 已经形成完备的成文法体系 B. 乡村共同体丧失了自治权

C. 民族国家形成影响社会管理 D. 基层治理的水平不断提高

15. 1958年,法国驻阿尔及利亚殖民将领公开叛乱,进而引发法国政局动荡。面对这一局面,美国最初采取了冷眼旁观的政策。但随着法国政局的进一步恶化,美国逐渐转向支持法国组建新政权,帮助法国渡过了危机。美国此举意在( )

A. 推进马歇尔计划的实施 B. 维护法国社会秩序

C. 支持非洲民族独立运动 D. 稳定资本主义阵营

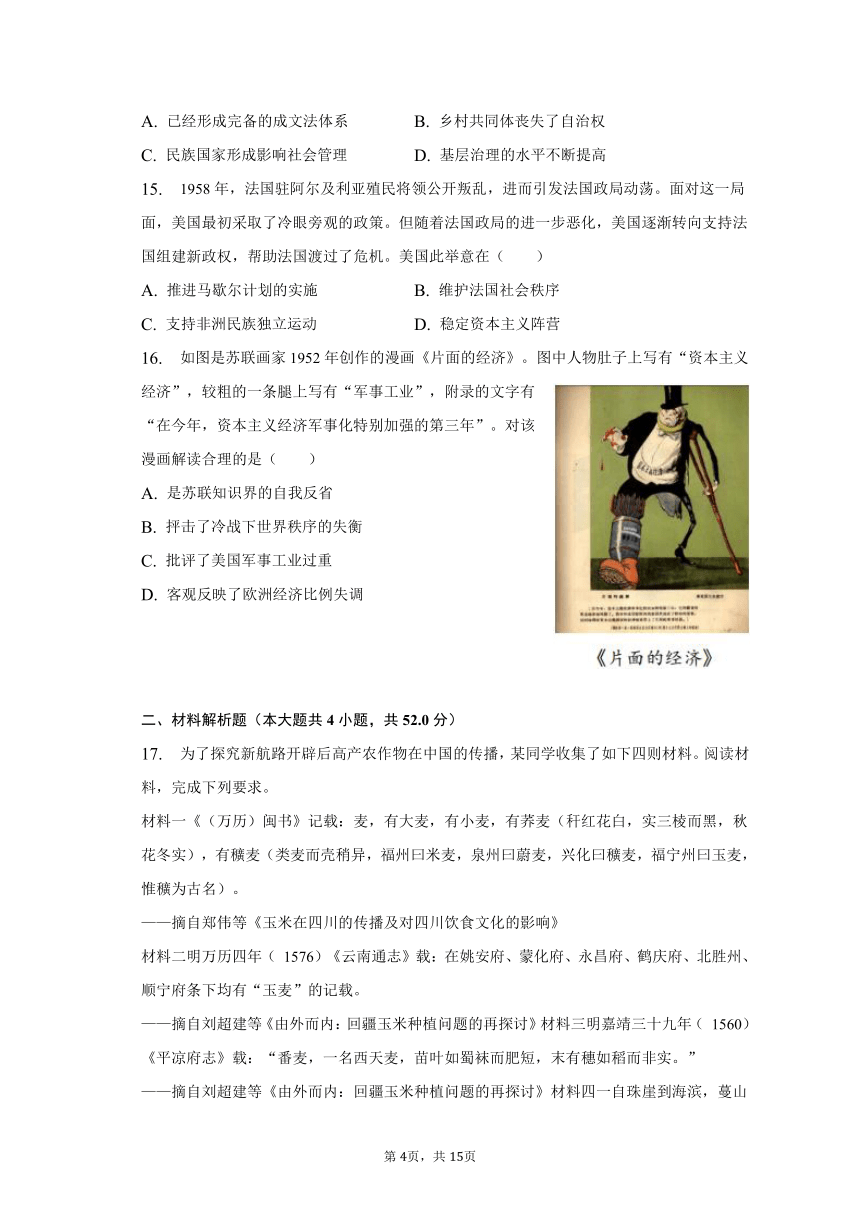

16. 如图是苏联画家1952年创作的漫画《片面的经济》。图中人物肚子上写有“资本主义经济”,较粗的一条腿上写有“军事工业”,附录的文字有“在今年,资本主义经济军事化特别加强的第三年”。对该漫画解读合理的是( )

A. 是苏联知识界的自我反省

B. 抨击了冷战下世界秩序的失衡

C. 批评了美国军事工业过重

D. 客观反映了欧洲经济比例失调

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

17. 为了探究新航路开辟后高产农作物在中国的传播,某同学收集了如下四则材料。阅读材料,完成下列要求。

材料一《(万历)闽书》记载:麦,有大麦,有小麦,有荞麦(秆红花白,实三棱而黑,秋花冬实),有穬麦(类麦而壳稍异,福州曰米麦,泉州曰蔚麦,兴化曰穬麦,福宁州曰玉麦,惟穬为古名)。

——摘自郑伟等《玉米在四川的传播及对四川饮食文化的影响》

材料二明万历四年( 1576)《云南通志》载:在姚安府、蒙化府、永昌府、鹤庆府、北胜州、顺宁府条下均有“玉麦”的记载。

——摘自刘超建等《由外而内:回疆玉米种植问题的再探讨》材料三明嘉靖三十九年( 1560)《平凉府志》载:“番麦,一名西天麦,苗叶如蜀袜而肥短,末有穗如稻而非实。”

——摘自刘超建等《由外而内:回疆玉米种植问题的再探讨》材料四一自珠崖到海滨,蔓山遍野总相因。托根得地能蕃衍,结实随时任屈伸。甘比水芝堪佐酒,功逾山药可疗贫。南邦处处传佳种,荒歉常供世上人。

——清朝黄名香《咏金薯》(备注:材料中的玉麦、番麦学者大都认为是玉米的代称,金薯是指红薯;万历,1573-1620在位;平凉位于今天甘肃省平凉市。)

(1) 根据上述材料,推测玉米传入中国的可能性路径。

(2) 根据上述材料并结合所学知识,简述玉米、番薯等高产农作物传入中国的影响。

(3) 除上述材料外,研究明清高产农作物的传播还可以补充哪些类型的史料,请至少列出两种。

18. 观天是人类文明的一大标志。阅读材料,完成下列要求。

材料一随着生产的发展,人们在天文观测的过程中,注意到季节的规律性变化。古巴比伦人将一年划分为 12个月,共360天,确定了冬至、夏至、春分及秋分。古埃及人把一年分为泛滥季、播种季和收获季,共12个月,每月30天。为了使太阳运行和尼罗河泛滥吻合,他们在第12月月末加上5天。在古印度,一年曾被划分成雨季、冬季、夏季,共12个月。中国商代的历法已经有平闰年之分,平年12个月,闰年13个月。古希腊人对古埃及的历法进行修正,在每4年后加上一天,从而产生了儒略历。

——摘编自马克垚《世界文明史》材料二历史上人们一直在不断地探索天气变化的过程并尝试预测天气。上古时期,人们用占卜预测气象,殷商时期的甲骨卜辞是目前已知的世界上最早的“天气预报”。后来在生产生活的实践中,人们反复总结形成了具有一定可信度的气象常识,如“清明断雪,谷雨断霜”“朝霞不出门,晚霞行千里”等谚语。 1856年,法国政府建立起气象观测网,并将观测资料集中起来进行分析,绘制天气图,率先开始了天气预报业务。1950年代末,随着卫星遥感技术的应用,天气预报的准确率显著提升。1973年,在英国成立了由30余个国家支持的欧洲中期天气预报中心,它以提供10天准确的全球中期天气预报和6个月的季节预报而闻名世界。

——摘编自夏洪星《漫谈天气预报》等

(1) 根据材料一,概括古代天文观测的特点。

(2) 根据材料二,概括人类气象预测的变化,并结合所学知识分析其原因。

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料现代化是人类历史发展进程中的产物,现代化道路具有相似性,更具有多样性。如图所示。

——摘自冯仕政《中国道路与社会治理现代化》阅读材料,提取一个观点,并结合相关知识予以论述。(要求:观点明确、史论结合、逻辑清晰、表述成文。)

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 1950到1960年间,罗素比较系统地阐述了自己的核战争观。他认为核战争的爆发不仅会造成人类的大量伤亡,还会产生大量有毒物质,造成核污染。罗素认为美苏双方若发生核战争,必然会给整个人类世界带来无穷的苦难和不可估量的危害。由此,他积极投身于反对核战争的研究,认为核战争爆发的根源在于美苏之间的敌视与对立。

——摘编自谢佛荣等《罗素核战争观的正义分析》

材料二罗素认为核战争可以得到有效防范。美苏双方裁减军备,给世界带来了非常积极的信号;同时,人类可以创立一个有别于国际联盟或联合国的新的国际权力机构;还可以改变现在的教育方式,通过教育让大家学会把自己国家外的所有国家和人民都看成合作者不是竞争者,教会大家和平相处。这些都有助于防范核战争爆发。

——摘编自谢佛荣等《罗素核战争观的正义分析》

(1) 根据材料一并结合所学知识,分析罗素积极研究核战争的原因。

(2) 根据材料二,概括罗素防范核战争的策略。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】从材料中的“那批甲骨文能代表的殷商文化也不过百分之一”“用这百分之一的材料,却希望能写出百分之一百的殷商文化史,那岂不是做梦”等信息可以看出,该学者认为,研究历史需要高度依赖史料,主张有一分材料说一分话,故C正确;

材料认为不能写全殷商文化史,但并非不能写出,故排除A;

虽然不能写全殷商文化史,但该学者并没有怀疑殷商文化的研究价值,故排除B;

材料没有体现该学者是否支持对甲骨文的继续研究,故排除D。

故选:C。

本题考查夏商西周的文化,考生需要结合史料的重要作用来回答。

本题主要通过夏商西周的文化来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

2.【答案】A

【解析】A.根据材料中“在秦律中,不仅私有土地受到法律保护,而且一切动产及不动产的所有权,如牛羊、甲盾、钱财以至系羊的绳子,也都有明确的规定,对侵犯所有权的行为都有具体的处理办法”可知秦律保护个人财产所有权,再结合所学知识可知在古代封建社会中,地主阶级是统治阶级,因此秦律是维护地主阶级的利益,此项正确;

B.材料内容无法看出“轻罪重罚”的特点,排除;

C.根据所学知识可知封建社会维护的是地主阶级的利益,“有效保护了农民个人权利”这一说法错误,排除;

D.材料内容未涉及儒家思想,排除。

故选:A。

本题考查的是秦汉至隋唐时期的法律与教化,应重点掌握秦律的特点。

本题考查的是秦汉至隋唐时期的法律与教化,考查对材料的综合分析能力。

3.【答案】C

【解析】依据材料可知,两汉时期的户籍管理,女性可以成为户主,而且尊长或卑幼均可能成为户主;三国时期女性和未成年男子不能成为户主,结合所学可知,这反映了随着儒家思想的发展,越来越强调纲常伦理,并影响到基层户籍管理中,故C项正确;

材料只是反映了两汉到三国时期户籍管理中户主的变化,不能就此说明国家治理效能显著提高,也不能说明户籍制度的完备,故AB两项错误;

材料不是强调女性社会地位低下,而是强调儒家思想对户籍管理的影响,故D项错误。

故选:C。

本题考查儒家思想的发展演变,解题的关键是解读材料信息,对比两汉时期和三国时期户籍管理的变化,结合儒家思想的内容和影响分析。

本题考查三国时期儒家思想对户籍管理的影响,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

4.【答案】D

【解析】依据材料可知,在南宋与蒙元的对战中,南宋君臣和军民出现大量不愿投降、以身殉国的事例。结合所学可知,程朱理学在南宋末年成为主流思想,理学强调三纲五常的伦理道德,由此可知,材料的现象受到了理学的影响,故D项正确;

材料未涉及尊卑观念,而且与商品经济发展无关,故A项错误;

皇权专制强调的是君主专制,材料反映是汉族与少数民族政权对抗,故B项错误;

元朝实行“四等人制”的民族政策激化了社会矛盾,但与材料信息无关,故C项错误。

故选:D。

本题考查宋明理学,解题的关键是解读材料信息,结合宋代理学的地位和影响分析。

本题考查理学的影响,侧重考查学生解读材料、调用所学知识分析的能力。

5.【答案】B

【解析】A.随着经济重心的南移,南方经济持续发展,故A项错误;

B.根据材料中的表格信息,可见人口存在北增南减的现象,结合所学可知,为减少人丁税,南方存在大量隐匿人口的现象,北方省份地近中枢,中央控制能力强,隐匿人口现象不严重,故B项正确;

C.表格中的情况并非南方人口大量外迁的结果,故C项错误;

D.南宋之后经济重心南移任务完成,南方是经济重心,故D项错误。

故选:B。

本题考查了明朝君主专制的加强,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题以明朝君主专制的加强为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

6.【答案】B

【解析】根据材料“甲午战前朝鲜向清政府借款的简要情况表”可知,朝鲜向清政府借款用于“架设电报线”“兴建海关和码头”,有利于朝鲜近代化进程,B正确;

ACD均和材料无关,排除。

故选:B。

本题主要考查了中国古代对外关系,要求学生结合清政府借款给朝鲜的影响来分析。

本题主要考查了中国古代对外关系,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

7.【答案】A

【解析】A.根据材料内容可知,面对蒙古各部分裂活动,孙中山和北洋政府都试图阻止蒙古各部的分裂活动,从而维护各民族团结、国家统一,这有利于铸牢中华民族共同体意识观念,此项正确;

B.材料内容中未涉及北部边疆危机的消除,排除;

C.材料内容并未涉及蒙古分裂活动从根本上被阻止,排除;

D.根据所学知识可知民族区域自治制度是新中国成立后确立的,排除。

故选:A。

本题考查的是中华民国的成立,应重点掌握民主共和的意义。

本题考查的是中华民国的成立,考查对材料的综合分析能力和对所学知识的掌握。

8.【答案】D

【解析】根据“1.三民主义;2.国民党史;3.国民党宣言及决议案;4.帝国主义与中国;……15.农民运动理论及策略;16.中国农民运动及其趋势;……27.革命歌;……29.军事训练(教授操练)”并结合所学可知,该学校为中国革命培养了农运人才,D正确;

材料处于国民大革命时期,排除AB;

C与材料无关,排除。

故选:D。

本题主要考查了国民革命运动,要求学生结合国民革命运动的特征和影响来分析。

本题主要考查了国民革命运动,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

9.【答案】D

【解析】A.根据材料“1937年以后,四川、贵州等地的白酒异军突起,至1944年四川白酒产量比1938年增长63.39%,贵州茅台酒的产销量亦不断扩大并形成独立品牌”,可以看出材料反映的是酒业兴盛,并不是民众消费习惯改变,故A选项错误;

B.社会动荡影响民众消费,不会出现酒业兴盛的现象,故B选项错误;

C.提倡国货运动的推动,在1937年以前就已经出现,不是造成变化的原因,故C选项错误;

D.根据材料“1937年以后,四川、贵州等地的白酒异军突起,至1944年四川白酒产量比1938年增长63.39%,贵州茅台酒的产销量亦不断扩大并形成独立品牌”,可以看出材料反映的是酒业兴盛,结合所学知识可知,这主要是由于抗日战争时期,中国基本上废除了美国、英国与中国签订的不平等条约,关税自主有利于酒类流通,故D选项正确。

故选:D。

本题考查中国近代民族工业的发展,重点掌握抗战时期影响民族工业发展的因素。

本题考查中国近代民族工业的发展,旨在考查学生阅读和提取信息、把握材料主旨的能力和时空观念、历史解释的学科素养。

10.【答案】D

【解析】根据材料“为扩大土特产购销,1950-1951年,各级政府积极组织土特产交流会、展览会,发动私商及群众参与土特产运销”并结合所学知识可知,这一时期处于国民经济恢复时期,因此该做法有助于工农业生产恢复,D项正确;

结合所学知识可知,农村经济体制改革开始于1978年,这与材料中的时间不符,A项错误;

结合所学知识可知,三大改造的目的是建立计划经济体制,这与材料信息不符,B项错误;

结合所学知识可知,1960年中央提出“八字方针”,开始扭转国民经济比例的失调,这与材料信息不符,C项错误。

故选:D。

本题主要考查建国初期国民经济的恢复,解答本题需根据材料“为扩大土特产购销,1950-1951年,各级政府积极组织土特产交流会、展览会,发动私商及群众参与土特产运销”及建国初期国民经济恢复的主要措施进行分析。

本题主要考查建国初期国民经济的恢复,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

11.【答案】A

【解析】从材料中的“为因公出行人员旅途中提供食宿补给”“应对一些快速旅行及重要官员出行的需要”等信息可以看出,驿站的建立有助于传递信息,保障中央政令通畅,提高了政府行政效率,故A正确;

驿站的建立并非开疆拓土,不能说明扩大了苏美尔人统治范围,故排除B;

材料体现的是中央加强了对地方的控制,没有体现加强君主专制,故排除C;

驿站为因公出行人员旅途中提供食宿补给,而不是为商人提供服务,故排除D。

故选:A。

本题考查苏美尔文明,考生需要结合两河流域的文明成就来回答。

本题主要通过苏美尔文明来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

12.【答案】A

【解析】结合所学知识可知,中世纪后期,瘟疫肆虐使人们开始质疑宗教权威,纵情享受,反思社会现实,深入思考人生,反映出瘟疫有利于人文主义的兴起,A项正确;

社会结构转型与思考人生、放纵生活等不符,排除B项;

材料并未体现瘟疫与城市自治的关系,排除C项;

18世纪中期才开始的工业革命,与中世纪后期爆发的瘟疫无关,排除D项。

故选:A。

本题考查的是欧洲的宗教改革,解答本题需要掌握欧洲宗教改革的背景。

本题考查的是欧洲的宗教改革,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

13.【答案】D

【解析】A.第二次工业革命后,主要资本主义国家向帝国主义阶段过渡掀起瓜分世界的狂潮,19世纪末20世纪初,帝国主义国家已经奴役和控制了世界上的绝大部分土地和人口,资本主义世界殖民体系最终形成,故A选项错误;

B.苏伊士运河股权的变动不利于非洲各国民族经济的发展,但不至于摧毁,故B选项错误;

C.材料中所讲为苏伊士运河股权的变动,与生产组织的变化无关,故C选项错误;

D.苏伊士运河由英国完全控制,埃及丧失了运河股份,可知非洲本土水权旁落,故D选项正确。

故选:D。

本题考查欧洲的殖民争夺,重点掌握欧洲对非洲的殖民掠夺和扩张的史实。

本题考查欧洲的殖民争夺,旨在考查学生阅读和提取信息、把握材料主旨的能力和时空观念、历史解释的学科素养。

14.【答案】C

【解析】根据材料可知,17世纪开始,法国王室监察官逐渐控制了村民会议的自治管理权力。结合所学可知,17世纪法国社会经济的发展和王权的扩张,促进了民族国家的形成,中央加强对地方的管理,因此17世纪法国民族国家的形成影响了社会管理,C项正确;

材料未涉及法国成文法体系,排除A项;

“丧失了”说法绝对;排除B项;

材料反映中央对地方的控制,与基层治理水平无关,排除D项。

故选:C。

本题考查西方民族国家的产生,需要结合西方民族国家产生的特点来解答。

本题考查西方民族国家的产生,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

15.【答案】D

【解析】从材料中“但随着法国政局的进一步恶化,美国逐渐转向支持法国组建新政权,帮助法国渡过了危机”可以看出美国当时帮助法国重新组织政府,稳定了法国的政局,法国是资本主义国家,稳定法国的政局有利于稳定资本主义阵营,D正确;

马歇尔计划涉及的是经济援助,是在1947年开始实施的,与材料的时间不符,A排除;

维护法国社会秩序的稳定,最终是要稳定资本主义阵营,B只是手段,不是最主要的目的;

C选项是对题干片面的理解,排除。

故选:D。

本题考查美苏冷战,需要结合冷战的特征来解答。

本题考查美苏冷战,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

16.【答案】C

【解析】根据材料可知,二战后苏联批判美国为首的资本主义国家经济比例失调,军事工业生产过重,C项正确;

材料反映苏联漫画家的评价,不能代表苏联知识界,排除A项;

材料反映苏联批评资本主义国家,与世界秩序无关,排除B项;

“客观”“说法错误,50年代欧洲经济恢复发展,没有出现经济比例失调,排除D项。

故选:C。

本题考查冷战,需要结合冷战的特征和影响来解答。

本题考查冷战,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

17.【答案】【小题1】路径:从西南地区、西北新疆地区、海南地方传入中国。

【小题2】影响:改变了中国农业种植结构;促进了农业、手工业和商业的发展;促进了人口增长和人口流动;改变了人们饮食结构及生活习惯;导致了土地资源的过度开发,生态破坏;

【小题3】补充:新航路开辟使美洲作物传入中国的文献史料

【解析】本题考查古代经济的发展以及史料实证。第一小问要结合玉米传入中国的特征来解答;第二小问要结合物种传播对中国的影响来解答;第三小问要结合史料实证的特征来解答。

本题考查古代经济的发展以及史料实证,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

18.【答案】【小题1】特点:继承性、相似性、多样性、地域性、经验性、实用性等。

【小题2】变化:从占卜到经验总结到理性分析;从一国到国际合作;从手段单一到多样。

原因:生产生活的需要:政府的推动;科学技术的发展;全球化及国际合作的推动。

【解析】本题考查古我国科学技术的发展和天文学的发展。第一小问需要结合天文学发展的特征来解答;第二小问要结合我国科技发展的影响因素来解答。

本题考查古我国科学技术的发展和天文学的发展,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

19.【答案】首先,阅读材料,提取一个观点,如根据材料中“现代化道路具有相似性,更具有多样性”,及其在示意图中描绘的西方与中国、中国历史与现实的关系,可得出观点中国现代化道路受西方与中国共同作用而形成;确实观点后,结合所学知识,运用唯物史观,予以论述,如用西方侵略导致民族危机不断加深,中国进步人士逐步推进西学东渐的相关史实,说明中国近代社会改造的探素进程;最后总结相关问题,深化认识,如指出中国现代化道路是西方与中国共同作用的结果,是历史发展的必然结果;整个解题过程注意,观点明确,史论结合、逻辑清晰、表述成文。

故答案为:

示例:

观点:中国现代化道路受西方影响并丰富了世界现代化模式。

论证:以英国为代表的西方国家,经过文艺复兴、资产阶级革命、两次工业革命,从思想解放到政治变迁进而推进到经济工业化,由轻工业到重工业,以市场为导向,走上现代化道路,开创了西方式现代化道路。

中国近代以来,受西方工业文明的影响,经历了洋务运动经济变革,辛亥革命政治演变,新文化运动思想解放,推动中国走上现代化;

中华人民共和国成立后,采用计划经济优先发展重工业,推进中国现代化进程;改革开放以来,融汇市场和许划西者的优势,开创了中国特色的社会主义市场经济体制,加速中国现代化进程综上,中国从模仿学习到开创出社会主义市场经济体制,创造了中国特色的现代化道路,丰富了世界现代化模式。

【解析】本题考查我国的近代,需要结合我国近代化和现代化的特征来解答。

本题考查我国的近代,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

20.【答案】【小题1】(1)原因:根据材料一“核战争的爆发不仅会造成人类的大量伤亡,还会产生大量有毒物质,造成核污染可知,核武器对人类重大伤害;根据材料一“必然会给整个人类世界带来无穷的苦难和不可估量的危害”可知,罗素对人类生命的重视和对世界和平的渴望;根据材料一“核战争爆发的根源在于美苏之间的敌视与对立”可知,美苏冷战,霸权主义和强权政治威胁世界和平。

(2)策路:根据材料二“美苏双方裁减军备,给世界带来了非常积极的信号”可知,美苏裁减军备;根据材料二“人类可以创立一个有别于国际联盟或联合国的新的国际权力机构;”可知,创立新的国际机构;根据材料二“通过教育让大家学会把自己国家外的所有国家和人民都看成合作者不是竞争者,教会大家和平相处”可知,教育培养合作共处的意识。

故答案为:

(1)原因:核武器对人类重大伤害;罗素对人类生命的重视和对世界和平的渴望;美苏冷战,霸权主义和强权政治威胁世界和平。

(2)策略:美苏裁减军备;创立新的国际机构;教育培养合作共处的意识。

【小题2】

【解析】本题考查反战和平运动。第一小问要结合反战和平运动的影响因素来解答;第二小问要结合反战和平因素的影响来解答。

本题考查反战和平运动,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

第1页,共1页

题号 一 二 总分

得分

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

1. 有学者说,这号称十万片的卜辞,我们现在能见能用的不到五分之一,那批甲骨文能代表的殷商文化也不过百分之一。用这百分之一的材料,却希望能写出百分之一百的殷商文化史,那岂不是做梦?该学者( )

A. 认为不能写出殷商文化史 B. 怀疑殷商文化的研究价值

C. 主张有一分材料说一分话 D. 支持对甲骨文的继续研究

2. 在秦律中,不仅私有土地受到法律保护,而且一切动产及不动产的所有权,如牛羊、甲盾、钱财以至系羊的绳子,也都有明确的规定,对侵犯所有权的行为都有具体的处理办法。这反映了秦律( )

A. 注重维护地主阶级的利益 B. 具有轻罪重刑的特点

C. 有效保护了农民个人权利 D. 受儒家思想影响较小

3. 两汉时期,在户籍管理上,户内有男性成员的情况下,女性也可以成为户主;尊长与卑幼同时存在的情况下,尊长或卑幼均可能成为户主。三国时期出现了新的趋向,若户内有成年男性,则女性和未成年男子已不能成为户主。据此可知三国时期( )

A. 国家治理效能显著提高 B. 户籍制度日趋完备

C. 儒学逐渐渗入基层管理 D. 女性社会地位低下

4. 1127年金军攻破东京,上至徽、钦二宗,下至黎民百姓,敢于以死相争的着实不多。而1279年南宋与蒙元在崖山决战,宋败亡,大臣陆秀夫背八岁少帝蹈海而死,皇族八百余人、忠臣义士及十万军民亦投海殉国。对此现象理解合理的是( )

A. 商品经济发展冲击尊卑观念 B. 皇权专制束缚民众思想

C. “四等人制”激化社会矛盾 D. 南宋理学思想影响深远

5. 《明史地理志》所载明代部分省区人口地理分布的变化情况表(部分),对表中数据解读合理的是( )

省份 1393年 1542年 人口增减数 增减比%

北直隶 1926595 4568259 2641664 137.1

山东 5255876 7187202 2462326 46.8

福建 3916569 2111027 -1805779 -46.1

广东 3007932 2052343 -995589 -31.8

——摘编自葛剑雄《中国人口发展史》

A. 南方经济衰退明显 B. 地方管理存在缺陷 C. 南方人口大量外迁 D. 北方仍是经济重心

6. 甲午战前朝鲜向清政府借款的简要情况表(部分),据表可知,朝鲜向清政府借款( )

年度 借款处 金额 利息 担保条件 用途

1882 招商局 200000 两 年 8 厘 关税、红参税 兴建海关和码头

1885 电报局 100000 两 无息 25 年不许他国架设电线 架设电报线

1892 上海海关 100000 两 月 6 厘 仁川关税 偿还他国债务

1893 海防支应局 35000 两 月 6 厘 关税 对日赔偿

——摘编自屈广燕《甲午前清政府对朝鲜贷款问题浅析》

A. 瓦解了传统的宗藩体系 B. 有利于朝鲜近代化进程

C. 增进了两国之间的友谊 D. 表明洋务运动成效显著

7. 民国初年,蒙古各部分裂活动此起彼伏。面对此危局,孙中山多次宣讲和传播“五族共和”的主张;北洋政府也先后颁布《关于满蒙回藏各族待遇之条件》《劝谕蒙藏令》等法令,承认蒙古王公原有的自治权。这些做法( )

A. 有利于铸牢中华民族共同体意识 B. 消除了我国北部边疆危机

C. 从根本上阻止了蒙古的分裂活动 D. 确立起民族区域自治制度

8. 在中国近代史上,某所学校开设的课程有:“1.三民主义;2.国民党史;3.国民党宣言及决议案;4.帝国主义与中国;……15.农民运动理论及策略;16.中国农民运动及其趋势;……27.革命歌;……29.军事训练(教授操练)。”该学校( )

A. 设立于敌后抗日根据地 B. 创办于旧民主主义革命时期

C. 推动了中国共产党诞生 D. 为中国革命培养了农运人才

9. 1937年以前,以绍兴酒为代表的黄酒在酒类消费中占有明显优势,其销售遍及江浙及上海、北平等大都市。1937年以后,四川、贵州等地的白酒异军突起,至1944年四川白酒产量比1938年增长63.39%,贵州茅台酒的产销量亦不断扩大并形成独立品牌。造成这一变化的主要原因是( )

A. 民众消费习惯的改变 B. 社会动荡影响民众消费

C. 提倡国货运动的推动 D. 关税自主利于酒类流通

10. 土特产是农民收入的重要来源。解放以前,我国各种土特产曾长期滞销,在广西,农民把桂皮当柴烧,在河南,石绵被弃如砂砾。为扩大土特产购销,1950-1951年,各级政府积极组织土特产交流会、展览会,发动私商及群众参与土特产运销。这一做法( )

A. 推动了农村经济体制改革 B. 旨在建立计划经济体制

C. 扭转了国民经济比例失调 D. 有助于工农业生产恢复

11. 公元前三千纪末期,伴随着乌尔第三王朝的建立,苏美尔人兴建了为因公出行人员旅途中提供食宿补给的场所即驿站。驿站内有明确的分工以及完善的运营流程,大部分的驿站旁常年停靠着骡子以及车辆,以应对一些快速旅行及重要官员出行的需要。驿站的建立( )

A. 提高了政府行政效率 B. 扩大了苏美尔人统治范围

C. 加强了君主专制统治 D. 促进了西亚商品经济发展

12. 有学者指出,当欧洲面对瘟疫肆虐时,由中世纪全盛期开始的宗教热发展到更加剧烈的程度……以鞭笞赎罪的宗教运动就此兴起。同时也有一些人面对突如其来的残酷现实,对宗教信仰产生怀疑,并开始无休止地沉湎于放纵的生活……甚至有些人发展为对社会不平等制度的痛恨和反抗,以及对自己人生的深入思考。这一观点认为瘟疫有利于( )

A. 人文主义兴起 B. 社会结构转型 C. 自治城市发展 D. 工业革命扩展

13. 19世纪中叶,非洲成为殖民争夺的热点区域。1869年,由埃及、法国、英国共同投资兴建的苏伊士运河正式通航,1875年埃及丧失了运河的股份,1882年英国完全控制了苏伊士运河。苏伊士运河股权的变动( )

A. 标志着世界殖民体系最终形成 B. 摧毁了非洲各国的民族经济

C. 反映了工业时代生产组织变化 D. 象征着非洲本土水权的旁落

14. 在中世纪的法国,乡村共同体作为一个自治性质的单位,以习惯法为基础,在得到领主同意后,通过村民会议自主管理公共事务。17世纪开始,领主及其代表出席或主持村民会议的权利被进一步限制,村民会议逐渐为王室监察官所掌控。据此可知,17世纪的法国( )

A. 已经形成完备的成文法体系 B. 乡村共同体丧失了自治权

C. 民族国家形成影响社会管理 D. 基层治理的水平不断提高

15. 1958年,法国驻阿尔及利亚殖民将领公开叛乱,进而引发法国政局动荡。面对这一局面,美国最初采取了冷眼旁观的政策。但随着法国政局的进一步恶化,美国逐渐转向支持法国组建新政权,帮助法国渡过了危机。美国此举意在( )

A. 推进马歇尔计划的实施 B. 维护法国社会秩序

C. 支持非洲民族独立运动 D. 稳定资本主义阵营

16. 如图是苏联画家1952年创作的漫画《片面的经济》。图中人物肚子上写有“资本主义经济”,较粗的一条腿上写有“军事工业”,附录的文字有“在今年,资本主义经济军事化特别加强的第三年”。对该漫画解读合理的是( )

A. 是苏联知识界的自我反省

B. 抨击了冷战下世界秩序的失衡

C. 批评了美国军事工业过重

D. 客观反映了欧洲经济比例失调

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

17. 为了探究新航路开辟后高产农作物在中国的传播,某同学收集了如下四则材料。阅读材料,完成下列要求。

材料一《(万历)闽书》记载:麦,有大麦,有小麦,有荞麦(秆红花白,实三棱而黑,秋花冬实),有穬麦(类麦而壳稍异,福州曰米麦,泉州曰蔚麦,兴化曰穬麦,福宁州曰玉麦,惟穬为古名)。

——摘自郑伟等《玉米在四川的传播及对四川饮食文化的影响》

材料二明万历四年( 1576)《云南通志》载:在姚安府、蒙化府、永昌府、鹤庆府、北胜州、顺宁府条下均有“玉麦”的记载。

——摘自刘超建等《由外而内:回疆玉米种植问题的再探讨》材料三明嘉靖三十九年( 1560)《平凉府志》载:“番麦,一名西天麦,苗叶如蜀袜而肥短,末有穗如稻而非实。”

——摘自刘超建等《由外而内:回疆玉米种植问题的再探讨》材料四一自珠崖到海滨,蔓山遍野总相因。托根得地能蕃衍,结实随时任屈伸。甘比水芝堪佐酒,功逾山药可疗贫。南邦处处传佳种,荒歉常供世上人。

——清朝黄名香《咏金薯》(备注:材料中的玉麦、番麦学者大都认为是玉米的代称,金薯是指红薯;万历,1573-1620在位;平凉位于今天甘肃省平凉市。)

(1) 根据上述材料,推测玉米传入中国的可能性路径。

(2) 根据上述材料并结合所学知识,简述玉米、番薯等高产农作物传入中国的影响。

(3) 除上述材料外,研究明清高产农作物的传播还可以补充哪些类型的史料,请至少列出两种。

18. 观天是人类文明的一大标志。阅读材料,完成下列要求。

材料一随着生产的发展,人们在天文观测的过程中,注意到季节的规律性变化。古巴比伦人将一年划分为 12个月,共360天,确定了冬至、夏至、春分及秋分。古埃及人把一年分为泛滥季、播种季和收获季,共12个月,每月30天。为了使太阳运行和尼罗河泛滥吻合,他们在第12月月末加上5天。在古印度,一年曾被划分成雨季、冬季、夏季,共12个月。中国商代的历法已经有平闰年之分,平年12个月,闰年13个月。古希腊人对古埃及的历法进行修正,在每4年后加上一天,从而产生了儒略历。

——摘编自马克垚《世界文明史》材料二历史上人们一直在不断地探索天气变化的过程并尝试预测天气。上古时期,人们用占卜预测气象,殷商时期的甲骨卜辞是目前已知的世界上最早的“天气预报”。后来在生产生活的实践中,人们反复总结形成了具有一定可信度的气象常识,如“清明断雪,谷雨断霜”“朝霞不出门,晚霞行千里”等谚语。 1856年,法国政府建立起气象观测网,并将观测资料集中起来进行分析,绘制天气图,率先开始了天气预报业务。1950年代末,随着卫星遥感技术的应用,天气预报的准确率显著提升。1973年,在英国成立了由30余个国家支持的欧洲中期天气预报中心,它以提供10天准确的全球中期天气预报和6个月的季节预报而闻名世界。

——摘编自夏洪星《漫谈天气预报》等

(1) 根据材料一,概括古代天文观测的特点。

(2) 根据材料二,概括人类气象预测的变化,并结合所学知识分析其原因。

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料现代化是人类历史发展进程中的产物,现代化道路具有相似性,更具有多样性。如图所示。

——摘自冯仕政《中国道路与社会治理现代化》阅读材料,提取一个观点,并结合相关知识予以论述。(要求:观点明确、史论结合、逻辑清晰、表述成文。)

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 1950到1960年间,罗素比较系统地阐述了自己的核战争观。他认为核战争的爆发不仅会造成人类的大量伤亡,还会产生大量有毒物质,造成核污染。罗素认为美苏双方若发生核战争,必然会给整个人类世界带来无穷的苦难和不可估量的危害。由此,他积极投身于反对核战争的研究,认为核战争爆发的根源在于美苏之间的敌视与对立。

——摘编自谢佛荣等《罗素核战争观的正义分析》

材料二罗素认为核战争可以得到有效防范。美苏双方裁减军备,给世界带来了非常积极的信号;同时,人类可以创立一个有别于国际联盟或联合国的新的国际权力机构;还可以改变现在的教育方式,通过教育让大家学会把自己国家外的所有国家和人民都看成合作者不是竞争者,教会大家和平相处。这些都有助于防范核战争爆发。

——摘编自谢佛荣等《罗素核战争观的正义分析》

(1) 根据材料一并结合所学知识,分析罗素积极研究核战争的原因。

(2) 根据材料二,概括罗素防范核战争的策略。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】从材料中的“那批甲骨文能代表的殷商文化也不过百分之一”“用这百分之一的材料,却希望能写出百分之一百的殷商文化史,那岂不是做梦”等信息可以看出,该学者认为,研究历史需要高度依赖史料,主张有一分材料说一分话,故C正确;

材料认为不能写全殷商文化史,但并非不能写出,故排除A;

虽然不能写全殷商文化史,但该学者并没有怀疑殷商文化的研究价值,故排除B;

材料没有体现该学者是否支持对甲骨文的继续研究,故排除D。

故选:C。

本题考查夏商西周的文化,考生需要结合史料的重要作用来回答。

本题主要通过夏商西周的文化来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

2.【答案】A

【解析】A.根据材料中“在秦律中,不仅私有土地受到法律保护,而且一切动产及不动产的所有权,如牛羊、甲盾、钱财以至系羊的绳子,也都有明确的规定,对侵犯所有权的行为都有具体的处理办法”可知秦律保护个人财产所有权,再结合所学知识可知在古代封建社会中,地主阶级是统治阶级,因此秦律是维护地主阶级的利益,此项正确;

B.材料内容无法看出“轻罪重罚”的特点,排除;

C.根据所学知识可知封建社会维护的是地主阶级的利益,“有效保护了农民个人权利”这一说法错误,排除;

D.材料内容未涉及儒家思想,排除。

故选:A。

本题考查的是秦汉至隋唐时期的法律与教化,应重点掌握秦律的特点。

本题考查的是秦汉至隋唐时期的法律与教化,考查对材料的综合分析能力。

3.【答案】C

【解析】依据材料可知,两汉时期的户籍管理,女性可以成为户主,而且尊长或卑幼均可能成为户主;三国时期女性和未成年男子不能成为户主,结合所学可知,这反映了随着儒家思想的发展,越来越强调纲常伦理,并影响到基层户籍管理中,故C项正确;

材料只是反映了两汉到三国时期户籍管理中户主的变化,不能就此说明国家治理效能显著提高,也不能说明户籍制度的完备,故AB两项错误;

材料不是强调女性社会地位低下,而是强调儒家思想对户籍管理的影响,故D项错误。

故选:C。

本题考查儒家思想的发展演变,解题的关键是解读材料信息,对比两汉时期和三国时期户籍管理的变化,结合儒家思想的内容和影响分析。

本题考查三国时期儒家思想对户籍管理的影响,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

4.【答案】D

【解析】依据材料可知,在南宋与蒙元的对战中,南宋君臣和军民出现大量不愿投降、以身殉国的事例。结合所学可知,程朱理学在南宋末年成为主流思想,理学强调三纲五常的伦理道德,由此可知,材料的现象受到了理学的影响,故D项正确;

材料未涉及尊卑观念,而且与商品经济发展无关,故A项错误;

皇权专制强调的是君主专制,材料反映是汉族与少数民族政权对抗,故B项错误;

元朝实行“四等人制”的民族政策激化了社会矛盾,但与材料信息无关,故C项错误。

故选:D。

本题考查宋明理学,解题的关键是解读材料信息,结合宋代理学的地位和影响分析。

本题考查理学的影响,侧重考查学生解读材料、调用所学知识分析的能力。

5.【答案】B

【解析】A.随着经济重心的南移,南方经济持续发展,故A项错误;

B.根据材料中的表格信息,可见人口存在北增南减的现象,结合所学可知,为减少人丁税,南方存在大量隐匿人口的现象,北方省份地近中枢,中央控制能力强,隐匿人口现象不严重,故B项正确;

C.表格中的情况并非南方人口大量外迁的结果,故C项错误;

D.南宋之后经济重心南移任务完成,南方是经济重心,故D项错误。

故选:B。

本题考查了明朝君主专制的加强,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题以明朝君主专制的加强为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

6.【答案】B

【解析】根据材料“甲午战前朝鲜向清政府借款的简要情况表”可知,朝鲜向清政府借款用于“架设电报线”“兴建海关和码头”,有利于朝鲜近代化进程,B正确;

ACD均和材料无关,排除。

故选:B。

本题主要考查了中国古代对外关系,要求学生结合清政府借款给朝鲜的影响来分析。

本题主要考查了中国古代对外关系,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

7.【答案】A

【解析】A.根据材料内容可知,面对蒙古各部分裂活动,孙中山和北洋政府都试图阻止蒙古各部的分裂活动,从而维护各民族团结、国家统一,这有利于铸牢中华民族共同体意识观念,此项正确;

B.材料内容中未涉及北部边疆危机的消除,排除;

C.材料内容并未涉及蒙古分裂活动从根本上被阻止,排除;

D.根据所学知识可知民族区域自治制度是新中国成立后确立的,排除。

故选:A。

本题考查的是中华民国的成立,应重点掌握民主共和的意义。

本题考查的是中华民国的成立,考查对材料的综合分析能力和对所学知识的掌握。

8.【答案】D

【解析】根据“1.三民主义;2.国民党史;3.国民党宣言及决议案;4.帝国主义与中国;……15.农民运动理论及策略;16.中国农民运动及其趋势;……27.革命歌;……29.军事训练(教授操练)”并结合所学可知,该学校为中国革命培养了农运人才,D正确;

材料处于国民大革命时期,排除AB;

C与材料无关,排除。

故选:D。

本题主要考查了国民革命运动,要求学生结合国民革命运动的特征和影响来分析。

本题主要考查了国民革命运动,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

9.【答案】D

【解析】A.根据材料“1937年以后,四川、贵州等地的白酒异军突起,至1944年四川白酒产量比1938年增长63.39%,贵州茅台酒的产销量亦不断扩大并形成独立品牌”,可以看出材料反映的是酒业兴盛,并不是民众消费习惯改变,故A选项错误;

B.社会动荡影响民众消费,不会出现酒业兴盛的现象,故B选项错误;

C.提倡国货运动的推动,在1937年以前就已经出现,不是造成变化的原因,故C选项错误;

D.根据材料“1937年以后,四川、贵州等地的白酒异军突起,至1944年四川白酒产量比1938年增长63.39%,贵州茅台酒的产销量亦不断扩大并形成独立品牌”,可以看出材料反映的是酒业兴盛,结合所学知识可知,这主要是由于抗日战争时期,中国基本上废除了美国、英国与中国签订的不平等条约,关税自主有利于酒类流通,故D选项正确。

故选:D。

本题考查中国近代民族工业的发展,重点掌握抗战时期影响民族工业发展的因素。

本题考查中国近代民族工业的发展,旨在考查学生阅读和提取信息、把握材料主旨的能力和时空观念、历史解释的学科素养。

10.【答案】D

【解析】根据材料“为扩大土特产购销,1950-1951年,各级政府积极组织土特产交流会、展览会,发动私商及群众参与土特产运销”并结合所学知识可知,这一时期处于国民经济恢复时期,因此该做法有助于工农业生产恢复,D项正确;

结合所学知识可知,农村经济体制改革开始于1978年,这与材料中的时间不符,A项错误;

结合所学知识可知,三大改造的目的是建立计划经济体制,这与材料信息不符,B项错误;

结合所学知识可知,1960年中央提出“八字方针”,开始扭转国民经济比例的失调,这与材料信息不符,C项错误。

故选:D。

本题主要考查建国初期国民经济的恢复,解答本题需根据材料“为扩大土特产购销,1950-1951年,各级政府积极组织土特产交流会、展览会,发动私商及群众参与土特产运销”及建国初期国民经济恢复的主要措施进行分析。

本题主要考查建国初期国民经济的恢复,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

11.【答案】A

【解析】从材料中的“为因公出行人员旅途中提供食宿补给”“应对一些快速旅行及重要官员出行的需要”等信息可以看出,驿站的建立有助于传递信息,保障中央政令通畅,提高了政府行政效率,故A正确;

驿站的建立并非开疆拓土,不能说明扩大了苏美尔人统治范围,故排除B;

材料体现的是中央加强了对地方的控制,没有体现加强君主专制,故排除C;

驿站为因公出行人员旅途中提供食宿补给,而不是为商人提供服务,故排除D。

故选:A。

本题考查苏美尔文明,考生需要结合两河流域的文明成就来回答。

本题主要通过苏美尔文明来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

12.【答案】A

【解析】结合所学知识可知,中世纪后期,瘟疫肆虐使人们开始质疑宗教权威,纵情享受,反思社会现实,深入思考人生,反映出瘟疫有利于人文主义的兴起,A项正确;

社会结构转型与思考人生、放纵生活等不符,排除B项;

材料并未体现瘟疫与城市自治的关系,排除C项;

18世纪中期才开始的工业革命,与中世纪后期爆发的瘟疫无关,排除D项。

故选:A。

本题考查的是欧洲的宗教改革,解答本题需要掌握欧洲宗教改革的背景。

本题考查的是欧洲的宗教改革,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

13.【答案】D

【解析】A.第二次工业革命后,主要资本主义国家向帝国主义阶段过渡掀起瓜分世界的狂潮,19世纪末20世纪初,帝国主义国家已经奴役和控制了世界上的绝大部分土地和人口,资本主义世界殖民体系最终形成,故A选项错误;

B.苏伊士运河股权的变动不利于非洲各国民族经济的发展,但不至于摧毁,故B选项错误;

C.材料中所讲为苏伊士运河股权的变动,与生产组织的变化无关,故C选项错误;

D.苏伊士运河由英国完全控制,埃及丧失了运河股份,可知非洲本土水权旁落,故D选项正确。

故选:D。

本题考查欧洲的殖民争夺,重点掌握欧洲对非洲的殖民掠夺和扩张的史实。

本题考查欧洲的殖民争夺,旨在考查学生阅读和提取信息、把握材料主旨的能力和时空观念、历史解释的学科素养。

14.【答案】C

【解析】根据材料可知,17世纪开始,法国王室监察官逐渐控制了村民会议的自治管理权力。结合所学可知,17世纪法国社会经济的发展和王权的扩张,促进了民族国家的形成,中央加强对地方的管理,因此17世纪法国民族国家的形成影响了社会管理,C项正确;

材料未涉及法国成文法体系,排除A项;

“丧失了”说法绝对;排除B项;

材料反映中央对地方的控制,与基层治理水平无关,排除D项。

故选:C。

本题考查西方民族国家的产生,需要结合西方民族国家产生的特点来解答。

本题考查西方民族国家的产生,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

15.【答案】D

【解析】从材料中“但随着法国政局的进一步恶化,美国逐渐转向支持法国组建新政权,帮助法国渡过了危机”可以看出美国当时帮助法国重新组织政府,稳定了法国的政局,法国是资本主义国家,稳定法国的政局有利于稳定资本主义阵营,D正确;

马歇尔计划涉及的是经济援助,是在1947年开始实施的,与材料的时间不符,A排除;

维护法国社会秩序的稳定,最终是要稳定资本主义阵营,B只是手段,不是最主要的目的;

C选项是对题干片面的理解,排除。

故选:D。

本题考查美苏冷战,需要结合冷战的特征来解答。

本题考查美苏冷战,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

16.【答案】C

【解析】根据材料可知,二战后苏联批判美国为首的资本主义国家经济比例失调,军事工业生产过重,C项正确;

材料反映苏联漫画家的评价,不能代表苏联知识界,排除A项;

材料反映苏联批评资本主义国家,与世界秩序无关,排除B项;

“客观”“说法错误,50年代欧洲经济恢复发展,没有出现经济比例失调,排除D项。

故选:C。

本题考查冷战,需要结合冷战的特征和影响来解答。

本题考查冷战,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

17.【答案】【小题1】路径:从西南地区、西北新疆地区、海南地方传入中国。

【小题2】影响:改变了中国农业种植结构;促进了农业、手工业和商业的发展;促进了人口增长和人口流动;改变了人们饮食结构及生活习惯;导致了土地资源的过度开发,生态破坏;

【小题3】补充:新航路开辟使美洲作物传入中国的文献史料

【解析】本题考查古代经济的发展以及史料实证。第一小问要结合玉米传入中国的特征来解答;第二小问要结合物种传播对中国的影响来解答;第三小问要结合史料实证的特征来解答。

本题考查古代经济的发展以及史料实证,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

18.【答案】【小题1】特点:继承性、相似性、多样性、地域性、经验性、实用性等。

【小题2】变化:从占卜到经验总结到理性分析;从一国到国际合作;从手段单一到多样。

原因:生产生活的需要:政府的推动;科学技术的发展;全球化及国际合作的推动。

【解析】本题考查古我国科学技术的发展和天文学的发展。第一小问需要结合天文学发展的特征来解答;第二小问要结合我国科技发展的影响因素来解答。

本题考查古我国科学技术的发展和天文学的发展,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

19.【答案】首先,阅读材料,提取一个观点,如根据材料中“现代化道路具有相似性,更具有多样性”,及其在示意图中描绘的西方与中国、中国历史与现实的关系,可得出观点中国现代化道路受西方与中国共同作用而形成;确实观点后,结合所学知识,运用唯物史观,予以论述,如用西方侵略导致民族危机不断加深,中国进步人士逐步推进西学东渐的相关史实,说明中国近代社会改造的探素进程;最后总结相关问题,深化认识,如指出中国现代化道路是西方与中国共同作用的结果,是历史发展的必然结果;整个解题过程注意,观点明确,史论结合、逻辑清晰、表述成文。

故答案为:

示例:

观点:中国现代化道路受西方影响并丰富了世界现代化模式。

论证:以英国为代表的西方国家,经过文艺复兴、资产阶级革命、两次工业革命,从思想解放到政治变迁进而推进到经济工业化,由轻工业到重工业,以市场为导向,走上现代化道路,开创了西方式现代化道路。

中国近代以来,受西方工业文明的影响,经历了洋务运动经济变革,辛亥革命政治演变,新文化运动思想解放,推动中国走上现代化;

中华人民共和国成立后,采用计划经济优先发展重工业,推进中国现代化进程;改革开放以来,融汇市场和许划西者的优势,开创了中国特色的社会主义市场经济体制,加速中国现代化进程综上,中国从模仿学习到开创出社会主义市场经济体制,创造了中国特色的现代化道路,丰富了世界现代化模式。

【解析】本题考查我国的近代,需要结合我国近代化和现代化的特征来解答。

本题考查我国的近代,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

20.【答案】【小题1】(1)原因:根据材料一“核战争的爆发不仅会造成人类的大量伤亡,还会产生大量有毒物质,造成核污染可知,核武器对人类重大伤害;根据材料一“必然会给整个人类世界带来无穷的苦难和不可估量的危害”可知,罗素对人类生命的重视和对世界和平的渴望;根据材料一“核战争爆发的根源在于美苏之间的敌视与对立”可知,美苏冷战,霸权主义和强权政治威胁世界和平。

(2)策路:根据材料二“美苏双方裁减军备,给世界带来了非常积极的信号”可知,美苏裁减军备;根据材料二“人类可以创立一个有别于国际联盟或联合国的新的国际权力机构;”可知,创立新的国际机构;根据材料二“通过教育让大家学会把自己国家外的所有国家和人民都看成合作者不是竞争者,教会大家和平相处”可知,教育培养合作共处的意识。

故答案为:

(1)原因:核武器对人类重大伤害;罗素对人类生命的重视和对世界和平的渴望;美苏冷战,霸权主义和强权政治威胁世界和平。

(2)策略:美苏裁减军备;创立新的国际机构;教育培养合作共处的意识。

【小题2】

【解析】本题考查反战和平运动。第一小问要结合反战和平运动的影响因素来解答;第二小问要结合反战和平因素的影响来解答。

本题考查反战和平运动,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

第1页,共1页

同课章节目录