第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 课件(19张)

文档属性

| 名称 | 第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 课件(19张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-01-05 10:35:48 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

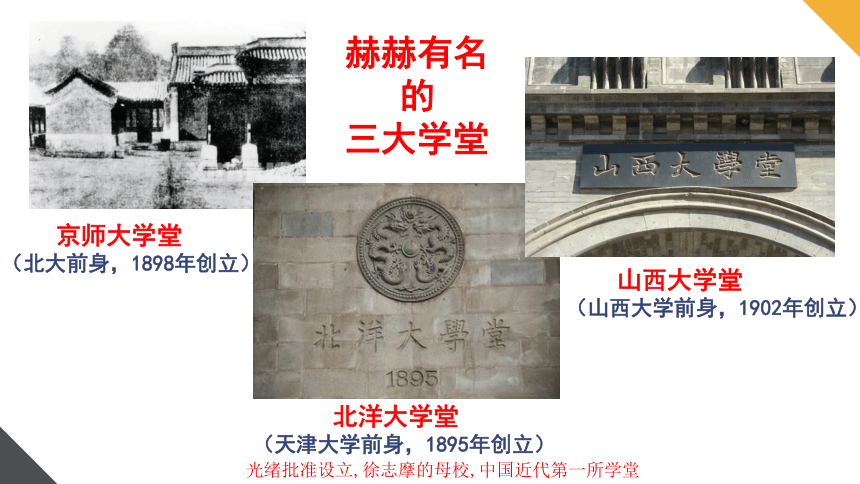

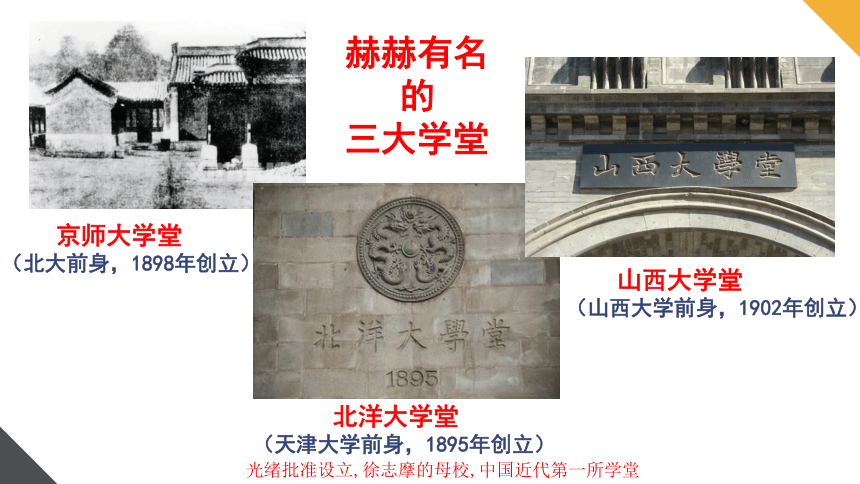

京师大学堂

(北大前身,1898年创立)

北洋大学堂

(天津大学前身,1895年创立)

山西大学堂

(山西大学前身,1902年创立)

赫赫有名

的

三大学堂

光绪批准设立,徐志摩的母校,中国近代第一所学堂

近代学制的产生

科举选官 学堂选官

为国举才 考试创新

从科举考试到文官考试的对接

兼采中西 中国特色

从制度漏洞到制度不断完善

采古今

通中外

推陈出新

从科举教育到学堂教育的变革

——从百年选官制度的演变中窥探中国的制度创新

选必一第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

壹

科举选官 学堂选官

——从科举教育到学堂教育的变革——

Park 1 晚清选官制度的变革

随着封建社会晚期的到来,科举制度渐渐趋于僵化, 各种弊端日益突出。

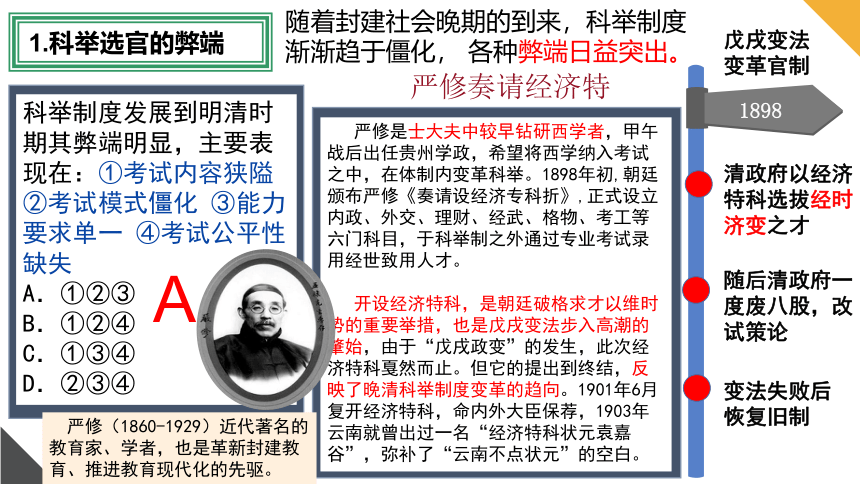

1.科举选官的弊端

科举制度发展到明清时期其弊端明显,主要表现在:①考试内容狭隘 ②考试模式僵化 ③能力要求单一 ④考试公平性缺失

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

A

1898

2012

戊戌变法

变革官制

清政府以经济特科选拔经时济变之才

随后清政府一度废八股,改试策论

变法失败后恢复旧制

严修奏请经济特科

严修是士大夫中较早钻研西学者,甲午战后出任贵州学政,希望将西学纳入考试之中,在体制内变革科举。1898年初,朝廷颁布严修《奏请设经济专科折》,正式设立内政、外交、理财、经武、格物、考工等六门科目,于科举制之外通过专业考试录用经世致用人才。

开设经济特科,是朝廷破格求才以维时势的重要举措,也是戊戌变法步入高潮的肇始,由于“戊戌政变”的发生,此次经济特科戛然而止。但它的提出到终结,反映了晚清科举制度变革的趋向。1901年6月复开经济特科,命内外大臣保荐,1903年云南就曾出过一名“经济特科状元袁嘉谷”,弥补了“云南不点状元”的空白。

严修(1860-1929)近代著名的教育家、学者,也是革新封建教育、推进教育现代化的先驱。

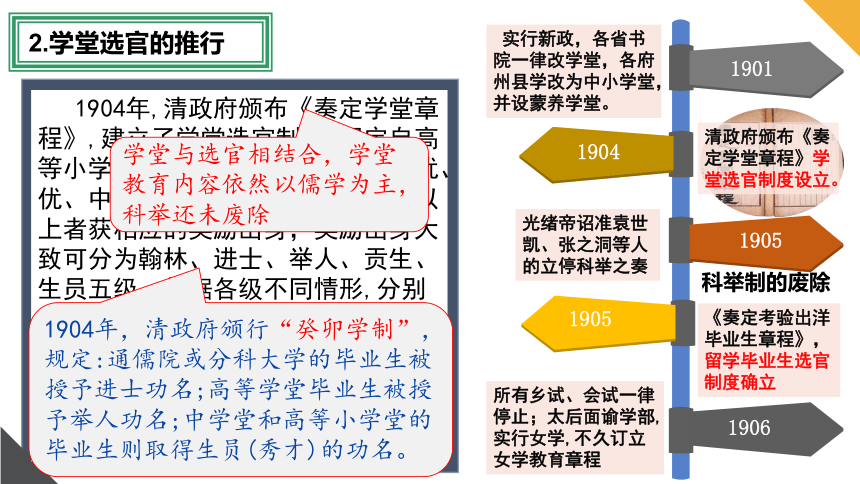

2.学堂选官的推行

1901

1904

1905

1905

实行新政,各省书院一律改学堂,各府州县学改为中小学堂,并设蒙养学堂。

清政府颁布《奏定学堂章程》学堂选官制度设立。

光绪帝诏准袁世凯、张之洞等人的立停科举之奏

所有乡试、会试一律停止;太后面谕学部,实行女学,不久订立女学教育章程

1906

《奏定考验出洋毕业生章程》, 留学毕业生选官制度确立

1904年,清政府颁布《奏定学堂章程》,建立了学堂选官制度,规定自高等小学以上,毕业考试结果分为最优、优、中、下、最下五等,一般中等以上者获相应的奖励出身,奖励出身大致可分为翰林、进士、举人、贡生、生员五级,依据各级不同情形,分别由官府予以选录。这 ( )

A.促成了教育的近代化

B.动摇了传统儒学的统治地位

C.废除了科举选官制度

D.表明改革带有浓厚的封建性

D

学堂与选官相结合,学堂教育内容依然以儒学为主,科举还未废除

1904年,清政府颁行“癸卯学制”,规定:通儒院或分科大学的毕业生被授予进士功名;高等学堂毕业生被授予举人功名;中学堂和高等小学堂的毕业生则取得生员(秀才)的功名。

科举制的废除

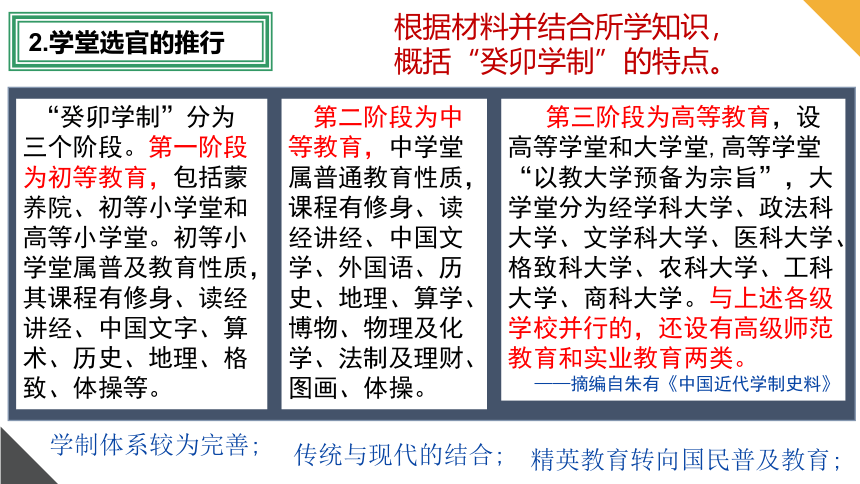

2.学堂选官的推行

1905

1905

1906

“癸卯学制”分为三个阶段。第一阶段为初等教育,包括蒙养院、初等小学堂和高等小学堂。初等小学堂属普及教育性质,其课程有修身、读经讲经、中国文字、算术、历史、地理、格致、体操等。

第二阶段为中等教育,中学堂属普通教育性质,课程有修身、读经讲经、中国文学、外国语、历史、地理、算学、博物、物理及化学、法制及理财、图画、体操。

第三阶段为高等教育,设高等学堂和大学堂,高等学堂“以教大学预备为宗旨”,大学堂分为经学科大学、政法科大学、文学科大学、医科大学、格致科大学、农科大学、工科大学、商科大学。与上述各级学校并行的,还设有高级师范教育和实业教育两类。

——摘编自朱有《中国近代学制史料》

根据材料并结合所学知识,概括“癸卯学制”的特点。

学制体系较为完善;

传统与现代的结合;

精英教育转向国民普及教育;

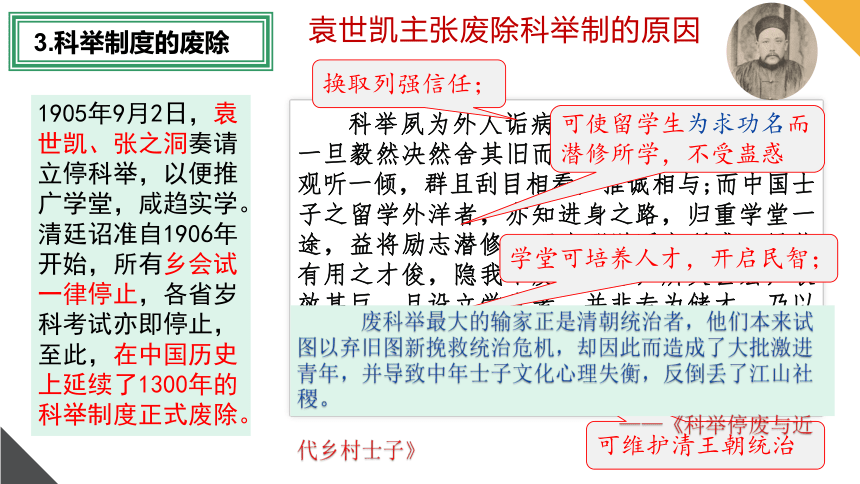

3.科举制度的废除

1905年9月2日,袁世凯、张之洞奏请立停科举,以便推广学堂,咸趋实学。清廷诏准自1906年开始,所有乡会试一律停止,各省岁科考试亦即停止,至此,在中国历史上延续了1300年的科举制度正式废除。

袁世凯主张废除科举制的原因

科举夙为外人诟病,学堂最为新政大端。一旦毅然决然舍其旧而新是谋,则风声所树,观听一倾,群且刮目相看,推诚相与;而中国士子之留学外洋者,亦知进身之路,归重学堂一途,益将励志潜修,不为邪说浮言所惑,显收有用之才俊,隐我不虞之诡谋,所关甚宏,收效甚巨。且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,且有普通之知能,上知效忠于国,下得自谋其生。

——袁世凯等《立停科举推广学校折》

可使留学生为求功名而潜修所学,不受蛊惑

学堂可培养人才,开启民智;

换取列强信任;

可维护清王朝统治

废科举最大的输家正是清朝统治者,他们本来试图以弃旧图新挽救统治危机,却因此而造成了大批激进青年,并导致中年士子文化心理失衡,反倒丢了江山社稷。

——《科举停废与近代乡村士子》

4.晚清选官制度变革的特点

废除科举制度,设立学堂选官制度和留学毕业生选官制度,是晚清选官制度的变革。

学习聚焦

1906年,清政府陆续举办了几届旨在选拔、任用归国留学生的“考试”,内容涉及工程、机械、理化、医学等,部分应试者获得相应的功名出身。据此可知,清朝晚期 ( )

A.选官出现从重八股到重科学的变迁

B.封建正统思想仍然左右政治生活

C.新式人才选拔体系受到留学生推崇

D.科举制依然存在并且发挥着作用

A

“状元”“进士”“举人”,这是在科举制度下知识分子梦寐以求的“荣衔”。1905年,清政府废除科举制,但同时规定:每年举行一次归国留学生考试,合格者分别赐予进士、举人出身。这说明( )

A.清政府的留学教育制度逐步完善

B.用考试的办法激励留学生刻苦学习 C.近代留学运动已得到清政府认可

D.中国教育仍处于新旧交替过程之中

D

为政治革新服务。

受西学传播影响;

处于新旧交替过程;

近代化趋势明显;

为挽救民族危机;

贰

为国举才 考试创新

——从科举考试到文官考试的对接 ——

Park 2 民国时期官员选拔制度

1.孙中山的文官考试思想

“考选是中国始创的,可惜那制度不好,却被外国学去,改良之后,成了美制”,但西方的考选制度仍有许多缺陷,“所以将来中华民国宪法,必须设独立机关,专掌考选权,大小官吏必须考试,定了他的资格,无论那官吏是由选举的抑或由委任的,必须合格之人,方得有效。这法可除却盲从滥选及任用私人的流弊"。

—-摘编自魏春明《论孙中山文官考试思想及其影响》

根据材料并结合所学知识概括孙中山文官考试思想的主要内涵,及形成原因。

提出“考试权独立”学说

成立专门机构行使考试权

以考试铨定官员资格

学习借鉴西方文官制度的优点

规避中国科举制和西方文官制度的弊端

形成原因

2.民国时期的官员选拔制度

南京临时政府 北洋军阀政府 南京国民政府

方式

法律

机制

作用

局限

考试

考试、甄别,分四级九等

考试甄别,四等三十七级

系列法规草案

《文官考试法草案》

《公务员任用条例》

《公务员考试法》

《考试法》

建立考试院

政事堂铨叙局

正式建考试院,官吏

改称公务员

奠定近代中国文官制度基础

保持行政连续性与稳定性

允许女子考试,奠定中国公务员制度基础

只停留在纸面上

女子不得参加考试

实施过程中漏洞百出,任用亲信、拉帮结派无法禁绝

甄别是北洋政府时期选拔官员主要方式之一,是指对经常在文官职位上工作的人,通过检验毕业文凭、调查经历检查工作成绩、考查学识与工作经验等决定其能否留任。

考试主体性 法制完善性

机制独立性 平等开放性

中西混合性 官职等级性

南京国民政府1935年颁布的《公务员任用法》其中一条规定重要职位的“公务员应由该党长官,促研究党义,随时介绍入党”。这一规定的实质是( )

A.剥夺了共产党参政议政的权力

B.调动了公务员的工作积极性

C.有利于政府选拔人才参与政治

D.加强了国民党对政府的控制

3.民国时期官员选拔制度的特点

D

民国时期的文官制度总体上以西方文官制度为蓝本,带有中西合璧的味道。南京国民政府时期党派性更加浓厚,一切文官均须为国民党的一党私利服务,成为实际上的“党务员” 。军治色彩则在北京政府时期体现的最为明显 ,军阀之间相互割据,凭借自己的军事势力,制造政潮,以军压政。

——摘编自陶继波《民国时期文官制度发展概述》

中西结合;党派性强;军治色彩浓厚。

叁

兼采中西 中国特色

——从制度漏洞到制度不断完善 ——

Park 3 现代中国的干部制度和公务员制度

(1)建立:新中国成立后, 统一管理的干部制度。

(2)发展:后来又建立了统一领导、统一管理下的分类管理的干部制度。

(3)完善:改革开放后。在干部选拔、任用、考核、奖惩、离休、退休、培训、工资、回避制度等方面进行改革。废止领导干部职务终身制等。

1.干部制度的建立和完善

干 部

新中国成立前,“干部”指在共产党和共产党所领导的军队及革命团体中担负一定领导责任的人员,以及在共产党领导的苏维埃政府、边区政府、工农民主政府中担任一定公职的人员。

新中国成立后,“干部”一词的含义变化不大,主要指中国共产党组织、国家机关、群众团体的工作人员,以及国营企事业单位的管理人员和各类专业技术人员。

科学化

民主化

法制化

现代化

党管干部

2.干部人事制度的改革——公务员制度

发展进程

02

1993年公务员制度开始推行

03

2005年《中华人民共和国公务员法》

内容:公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法,公务员考录工作正式进入法制化轨道。

意义:公务员制度正式形成,公务员考录工作正式进入法制化轨道。

第四章:录用第二十三条录用担任一级主任科员以下及其他相当职级层次的公务员,采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。--《中华人民共和国公务员法》(2018年12月29日修订)

阅读材料,对照课文相关内容,分析其中的变化。

变化:改非领导职务为职级,实行职务、职级并行制度,重新设置了职级序列。

01

南京国民政府奠定公务员制度基础

2005年,我国公务员制度正式形成,但我国公务员制度不搞“政治中立”,坚持党管干部,不搞“两官分途”,坚持服务于民的宗旨。造成我国公务员制与西方公务员制不同的主要原因是( )

A.两极格局和冷战思维的影响

B.东西方社会制度和国情不同

C.西方公务员制存在重大缺陷

D.中国近代公务员制度的影响

B

3.中西公务员制度对比

西方文官制度 中国公务员制度

指导 原则

管理 体制

录用 标准

服务 宗旨

职位 划分

强调所谓“政治中立”

坚持党的基本路线

与党派政治脱钩

坚持党管干部

强调“专才”或“通才”

德才兼备,择优录用

为资产阶级服务

坚持为人民服务

“两官分途”

不搞“政治中立”

不搞“两官分途”

继承与借鉴

创新与发展

肆

制度创新 制度自信

——中国选官制度的鉴古和创新 ——

Park 4 人类制度建设的不断完善优化

国家公务员制度正式形成

1898年

科举变化

科举

废除

学堂选官

留学生选官

文官考试

制度确立

公务员制度建立

公务员制度开始推行

1905年

1912年

1913年

1933年

1949年

1993年

2005年

民国时期

晚清时期

新中国时期

隋唐

科举确立

魏晋

九品中正制

汉

察举

制

从贵族到平民

从古学到实用

考试甄别互补

从卷面到综合实力

人才选拔社会化

选拔标准刚性化

选拔程序规范化

选拔机制健全化

1

2

3

结

束

语

从古至今,官员的选拔和任用对于国家的繁荣、社会的进步一直有着极其重要的意义。选拔制度不断演变的背后,也是由每个时代的局势所决定。不断改变的背后也是为着能尽力的给人公平。

古为今用,洋为中用。纵然每个制度都有其优劣性,但无不体现其鉴古和创新。从古人的做法中汲取经验,从外国的制度中借鉴教训,从而造就中国特色的制度创新与制度自信。

制度自信来自对历史经验的深刻总结。习近平总书记说:“坚定制度自信,在制度创新中解决‘永恒课题’和‘终身课题’,推进新时代国家治理能力的进一步提升。”

京师大学堂

(北大前身,1898年创立)

北洋大学堂

(天津大学前身,1895年创立)

山西大学堂

(山西大学前身,1902年创立)

赫赫有名

的

三大学堂

光绪批准设立,徐志摩的母校,中国近代第一所学堂

近代学制的产生

科举选官 学堂选官

为国举才 考试创新

从科举考试到文官考试的对接

兼采中西 中国特色

从制度漏洞到制度不断完善

采古今

通中外

推陈出新

从科举教育到学堂教育的变革

——从百年选官制度的演变中窥探中国的制度创新

选必一第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

壹

科举选官 学堂选官

——从科举教育到学堂教育的变革——

Park 1 晚清选官制度的变革

随着封建社会晚期的到来,科举制度渐渐趋于僵化, 各种弊端日益突出。

1.科举选官的弊端

科举制度发展到明清时期其弊端明显,主要表现在:①考试内容狭隘 ②考试模式僵化 ③能力要求单一 ④考试公平性缺失

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

A

1898

2012

戊戌变法

变革官制

清政府以经济特科选拔经时济变之才

随后清政府一度废八股,改试策论

变法失败后恢复旧制

严修奏请经济特科

严修是士大夫中较早钻研西学者,甲午战后出任贵州学政,希望将西学纳入考试之中,在体制内变革科举。1898年初,朝廷颁布严修《奏请设经济专科折》,正式设立内政、外交、理财、经武、格物、考工等六门科目,于科举制之外通过专业考试录用经世致用人才。

开设经济特科,是朝廷破格求才以维时势的重要举措,也是戊戌变法步入高潮的肇始,由于“戊戌政变”的发生,此次经济特科戛然而止。但它的提出到终结,反映了晚清科举制度变革的趋向。1901年6月复开经济特科,命内外大臣保荐,1903年云南就曾出过一名“经济特科状元袁嘉谷”,弥补了“云南不点状元”的空白。

严修(1860-1929)近代著名的教育家、学者,也是革新封建教育、推进教育现代化的先驱。

2.学堂选官的推行

1901

1904

1905

1905

实行新政,各省书院一律改学堂,各府州县学改为中小学堂,并设蒙养学堂。

清政府颁布《奏定学堂章程》学堂选官制度设立。

光绪帝诏准袁世凯、张之洞等人的立停科举之奏

所有乡试、会试一律停止;太后面谕学部,实行女学,不久订立女学教育章程

1906

《奏定考验出洋毕业生章程》, 留学毕业生选官制度确立

1904年,清政府颁布《奏定学堂章程》,建立了学堂选官制度,规定自高等小学以上,毕业考试结果分为最优、优、中、下、最下五等,一般中等以上者获相应的奖励出身,奖励出身大致可分为翰林、进士、举人、贡生、生员五级,依据各级不同情形,分别由官府予以选录。这 ( )

A.促成了教育的近代化

B.动摇了传统儒学的统治地位

C.废除了科举选官制度

D.表明改革带有浓厚的封建性

D

学堂与选官相结合,学堂教育内容依然以儒学为主,科举还未废除

1904年,清政府颁行“癸卯学制”,规定:通儒院或分科大学的毕业生被授予进士功名;高等学堂毕业生被授予举人功名;中学堂和高等小学堂的毕业生则取得生员(秀才)的功名。

科举制的废除

2.学堂选官的推行

1905

1905

1906

“癸卯学制”分为三个阶段。第一阶段为初等教育,包括蒙养院、初等小学堂和高等小学堂。初等小学堂属普及教育性质,其课程有修身、读经讲经、中国文字、算术、历史、地理、格致、体操等。

第二阶段为中等教育,中学堂属普通教育性质,课程有修身、读经讲经、中国文学、外国语、历史、地理、算学、博物、物理及化学、法制及理财、图画、体操。

第三阶段为高等教育,设高等学堂和大学堂,高等学堂“以教大学预备为宗旨”,大学堂分为经学科大学、政法科大学、文学科大学、医科大学、格致科大学、农科大学、工科大学、商科大学。与上述各级学校并行的,还设有高级师范教育和实业教育两类。

——摘编自朱有《中国近代学制史料》

根据材料并结合所学知识,概括“癸卯学制”的特点。

学制体系较为完善;

传统与现代的结合;

精英教育转向国民普及教育;

3.科举制度的废除

1905年9月2日,袁世凯、张之洞奏请立停科举,以便推广学堂,咸趋实学。清廷诏准自1906年开始,所有乡会试一律停止,各省岁科考试亦即停止,至此,在中国历史上延续了1300年的科举制度正式废除。

袁世凯主张废除科举制的原因

科举夙为外人诟病,学堂最为新政大端。一旦毅然决然舍其旧而新是谋,则风声所树,观听一倾,群且刮目相看,推诚相与;而中国士子之留学外洋者,亦知进身之路,归重学堂一途,益将励志潜修,不为邪说浮言所惑,显收有用之才俊,隐我不虞之诡谋,所关甚宏,收效甚巨。且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,且有普通之知能,上知效忠于国,下得自谋其生。

——袁世凯等《立停科举推广学校折》

可使留学生为求功名而潜修所学,不受蛊惑

学堂可培养人才,开启民智;

换取列强信任;

可维护清王朝统治

废科举最大的输家正是清朝统治者,他们本来试图以弃旧图新挽救统治危机,却因此而造成了大批激进青年,并导致中年士子文化心理失衡,反倒丢了江山社稷。

——《科举停废与近代乡村士子》

4.晚清选官制度变革的特点

废除科举制度,设立学堂选官制度和留学毕业生选官制度,是晚清选官制度的变革。

学习聚焦

1906年,清政府陆续举办了几届旨在选拔、任用归国留学生的“考试”,内容涉及工程、机械、理化、医学等,部分应试者获得相应的功名出身。据此可知,清朝晚期 ( )

A.选官出现从重八股到重科学的变迁

B.封建正统思想仍然左右政治生活

C.新式人才选拔体系受到留学生推崇

D.科举制依然存在并且发挥着作用

A

“状元”“进士”“举人”,这是在科举制度下知识分子梦寐以求的“荣衔”。1905年,清政府废除科举制,但同时规定:每年举行一次归国留学生考试,合格者分别赐予进士、举人出身。这说明( )

A.清政府的留学教育制度逐步完善

B.用考试的办法激励留学生刻苦学习 C.近代留学运动已得到清政府认可

D.中国教育仍处于新旧交替过程之中

D

为政治革新服务。

受西学传播影响;

处于新旧交替过程;

近代化趋势明显;

为挽救民族危机;

贰

为国举才 考试创新

——从科举考试到文官考试的对接 ——

Park 2 民国时期官员选拔制度

1.孙中山的文官考试思想

“考选是中国始创的,可惜那制度不好,却被外国学去,改良之后,成了美制”,但西方的考选制度仍有许多缺陷,“所以将来中华民国宪法,必须设独立机关,专掌考选权,大小官吏必须考试,定了他的资格,无论那官吏是由选举的抑或由委任的,必须合格之人,方得有效。这法可除却盲从滥选及任用私人的流弊"。

—-摘编自魏春明《论孙中山文官考试思想及其影响》

根据材料并结合所学知识概括孙中山文官考试思想的主要内涵,及形成原因。

提出“考试权独立”学说

成立专门机构行使考试权

以考试铨定官员资格

学习借鉴西方文官制度的优点

规避中国科举制和西方文官制度的弊端

形成原因

2.民国时期的官员选拔制度

南京临时政府 北洋军阀政府 南京国民政府

方式

法律

机制

作用

局限

考试

考试、甄别,分四级九等

考试甄别,四等三十七级

系列法规草案

《文官考试法草案》

《公务员任用条例》

《公务员考试法》

《考试法》

建立考试院

政事堂铨叙局

正式建考试院,官吏

改称公务员

奠定近代中国文官制度基础

保持行政连续性与稳定性

允许女子考试,奠定中国公务员制度基础

只停留在纸面上

女子不得参加考试

实施过程中漏洞百出,任用亲信、拉帮结派无法禁绝

甄别是北洋政府时期选拔官员主要方式之一,是指对经常在文官职位上工作的人,通过检验毕业文凭、调查经历检查工作成绩、考查学识与工作经验等决定其能否留任。

考试主体性 法制完善性

机制独立性 平等开放性

中西混合性 官职等级性

南京国民政府1935年颁布的《公务员任用法》其中一条规定重要职位的“公务员应由该党长官,促研究党义,随时介绍入党”。这一规定的实质是( )

A.剥夺了共产党参政议政的权力

B.调动了公务员的工作积极性

C.有利于政府选拔人才参与政治

D.加强了国民党对政府的控制

3.民国时期官员选拔制度的特点

D

民国时期的文官制度总体上以西方文官制度为蓝本,带有中西合璧的味道。南京国民政府时期党派性更加浓厚,一切文官均须为国民党的一党私利服务,成为实际上的“党务员” 。军治色彩则在北京政府时期体现的最为明显 ,军阀之间相互割据,凭借自己的军事势力,制造政潮,以军压政。

——摘编自陶继波《民国时期文官制度发展概述》

中西结合;党派性强;军治色彩浓厚。

叁

兼采中西 中国特色

——从制度漏洞到制度不断完善 ——

Park 3 现代中国的干部制度和公务员制度

(1)建立:新中国成立后, 统一管理的干部制度。

(2)发展:后来又建立了统一领导、统一管理下的分类管理的干部制度。

(3)完善:改革开放后。在干部选拔、任用、考核、奖惩、离休、退休、培训、工资、回避制度等方面进行改革。废止领导干部职务终身制等。

1.干部制度的建立和完善

干 部

新中国成立前,“干部”指在共产党和共产党所领导的军队及革命团体中担负一定领导责任的人员,以及在共产党领导的苏维埃政府、边区政府、工农民主政府中担任一定公职的人员。

新中国成立后,“干部”一词的含义变化不大,主要指中国共产党组织、国家机关、群众团体的工作人员,以及国营企事业单位的管理人员和各类专业技术人员。

科学化

民主化

法制化

现代化

党管干部

2.干部人事制度的改革——公务员制度

发展进程

02

1993年公务员制度开始推行

03

2005年《中华人民共和国公务员法》

内容:公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法,公务员考录工作正式进入法制化轨道。

意义:公务员制度正式形成,公务员考录工作正式进入法制化轨道。

第四章:录用第二十三条录用担任一级主任科员以下及其他相当职级层次的公务员,采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。--《中华人民共和国公务员法》(2018年12月29日修订)

阅读材料,对照课文相关内容,分析其中的变化。

变化:改非领导职务为职级,实行职务、职级并行制度,重新设置了职级序列。

01

南京国民政府奠定公务员制度基础

2005年,我国公务员制度正式形成,但我国公务员制度不搞“政治中立”,坚持党管干部,不搞“两官分途”,坚持服务于民的宗旨。造成我国公务员制与西方公务员制不同的主要原因是( )

A.两极格局和冷战思维的影响

B.东西方社会制度和国情不同

C.西方公务员制存在重大缺陷

D.中国近代公务员制度的影响

B

3.中西公务员制度对比

西方文官制度 中国公务员制度

指导 原则

管理 体制

录用 标准

服务 宗旨

职位 划分

强调所谓“政治中立”

坚持党的基本路线

与党派政治脱钩

坚持党管干部

强调“专才”或“通才”

德才兼备,择优录用

为资产阶级服务

坚持为人民服务

“两官分途”

不搞“政治中立”

不搞“两官分途”

继承与借鉴

创新与发展

肆

制度创新 制度自信

——中国选官制度的鉴古和创新 ——

Park 4 人类制度建设的不断完善优化

国家公务员制度正式形成

1898年

科举变化

科举

废除

学堂选官

留学生选官

文官考试

制度确立

公务员制度建立

公务员制度开始推行

1905年

1912年

1913年

1933年

1949年

1993年

2005年

民国时期

晚清时期

新中国时期

隋唐

科举确立

魏晋

九品中正制

汉

察举

制

从贵族到平民

从古学到实用

考试甄别互补

从卷面到综合实力

人才选拔社会化

选拔标准刚性化

选拔程序规范化

选拔机制健全化

1

2

3

结

束

语

从古至今,官员的选拔和任用对于国家的繁荣、社会的进步一直有着极其重要的意义。选拔制度不断演变的背后,也是由每个时代的局势所决定。不断改变的背后也是为着能尽力的给人公平。

古为今用,洋为中用。纵然每个制度都有其优劣性,但无不体现其鉴古和创新。从古人的做法中汲取经验,从外国的制度中借鉴教训,从而造就中国特色的制度创新与制度自信。

制度自信来自对历史经验的深刻总结。习近平总书记说:“坚定制度自信,在制度创新中解决‘永恒课题’和‘终身课题’,推进新时代国家治理能力的进一步提升。”

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理