第三单元 法律与教化 复习 课件(44张)

文档属性

| 名称 | 第三单元 法律与教化 复习 课件(44张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-01-05 10:37:20 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

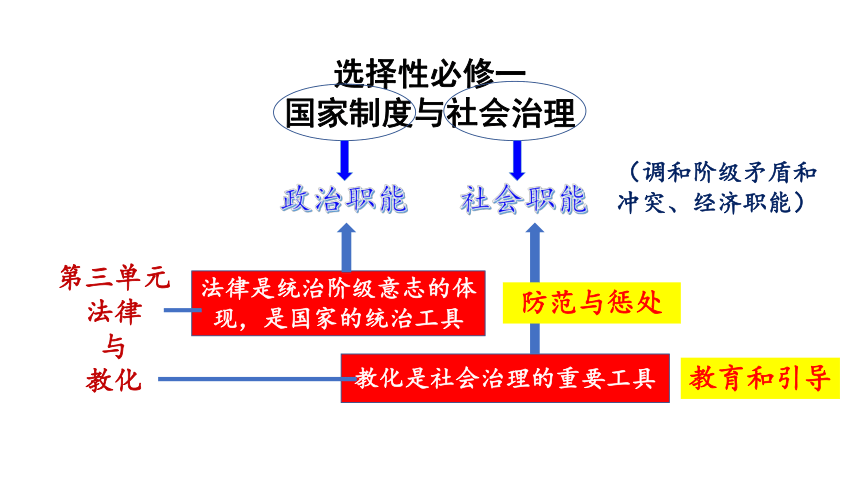

选择性必修一

国家制度与社会治理

(调和阶级矛盾和冲突、经济职能)

政治职能

社会职能

第三单元

法律

与

教化

法律是统治阶级意志的体现,是国家的统治工具

教化是社会治理的重要工具

防范与惩处

教育和引导

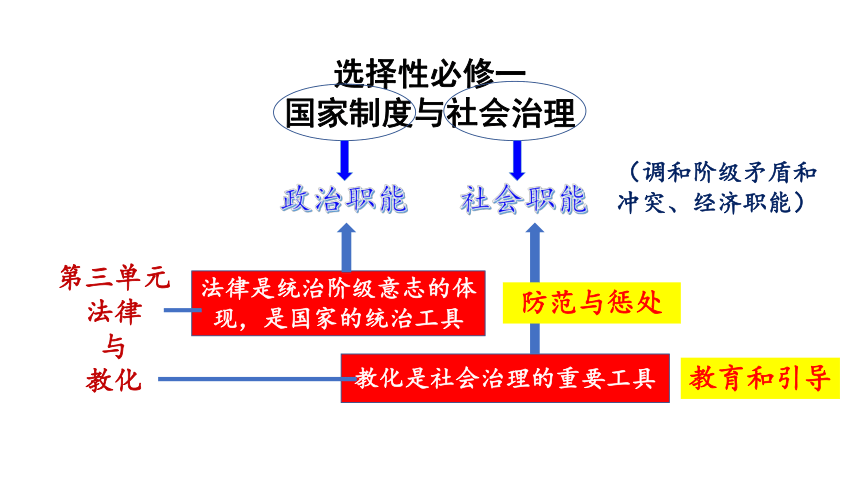

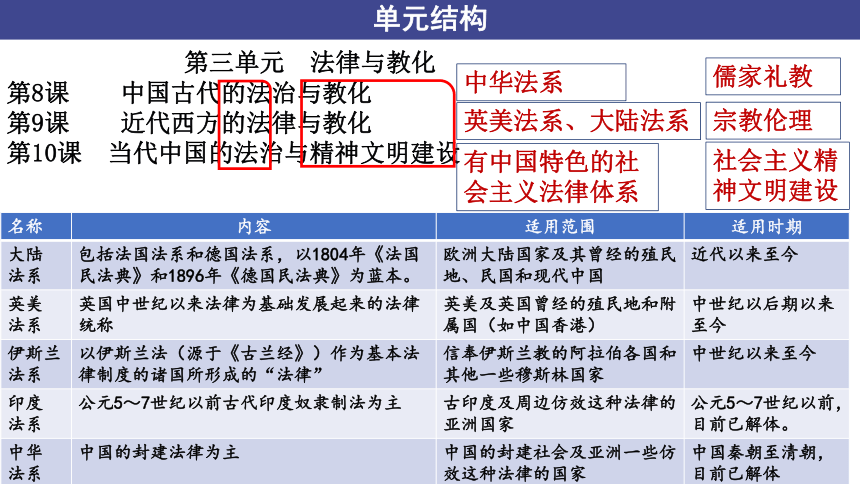

第三单元 法律与教化

第8课 中国古代的法治与教化

第9课 近代西方的法律与教化

第10课 当代中国的法治与精神文明建设

中华法系

英美法系、大陆法系

有中国特色的社会主义法律体系

儒家礼教

宗教伦理

社会主义精神文明建设

名称 内容 适用范围 适用时期

大陆 法系 包括法国法系和德国法系,以1804年《法国民法典》和1896年《德国民法典》为蓝本。 欧洲大陆国家及其曾经的殖民地、民国和现代中国 近代以来至今

英美 法系 英国中世纪以来法律为基础发展起来的法律统称 英美及英国曾经的殖民地和附属国(如中国香港) 中世纪以后期以来至今

伊斯兰法系 以伊斯兰法(源于《古兰经》)作为基本法律制度的诸国所形成的“法律” 信奉伊斯兰教的阿拉伯各国和其他一些穆斯林国家 中世纪以来至今

印度 法系 公元5~7世纪以前古代印度奴隶制法为主 古印度及周边仿效这种法律的亚洲国家 公元5~7世纪以前,目前已解体。

中华 法系 中国的封建法律为主 中国的封建社会及亚洲一些仿效这种法律的国家 中国秦朝至清朝,目前已解体

单元结构

一、先秦的德治与法治

——

礼法之争

探究一:先秦时期为何会出现德治与法治的争论?

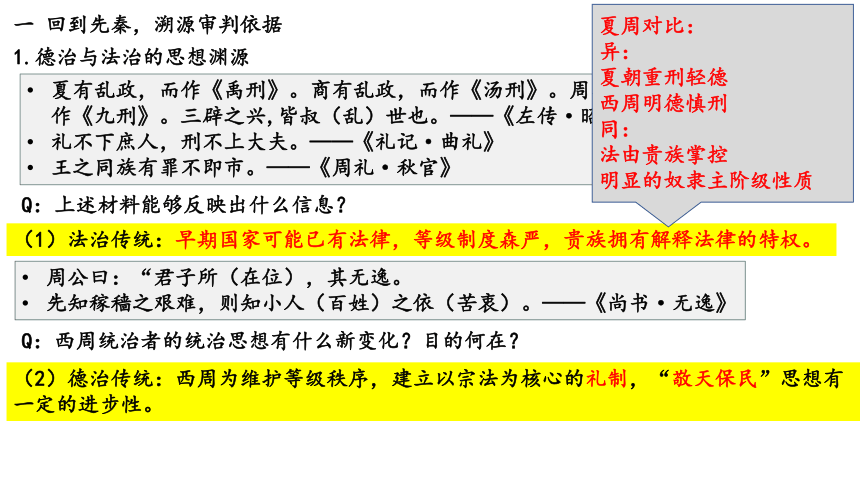

一 回到先秦,溯源审判依据

1.德治与法治的思想渊源

夏有乱政,而作《禹刑》。商有乱政,而作《汤刑》。周有乱政,而作《九刑》。三辟之兴,皆叔(乱)世也。——《左传·昭公》

礼不下庶人,刑不上大夫。——《礼记·曲礼》

王之同族有罪不即市。——《周礼·秋官》

Q:上述材料能够反映出什么信息?

(1)法治传统:早期国家可能已有法律,等级制度森严,贵族拥有解释法律的特权。

周公曰:“君子所(在位),其无逸。

先知稼穑之艰难,则知小人(百姓)之依(苦衷)。——《尚书·无逸》

Q:西周统治者的统治思想有什么新变化?目的何在?

(2)德治传统:西周为维护等级秩序,建立以宗法为核心的礼制,“敬天保民”思想有一定的进步性。

夏周对比:

异:

夏朝重刑轻德

西周明德慎刑

同:

法由贵族掌控

明显的奴隶主阶级性质

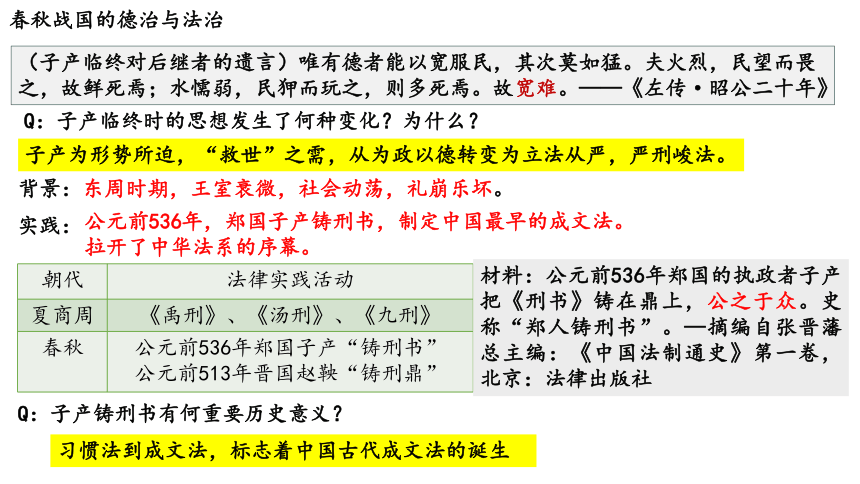

子产为形势所迫,“救世”之需,从为政以德转变为立法从严,严刑峻法。

Q:子产临终时的思想发生了何种变化?为什么?

(子产临终对后继者的遗言)唯有德者能以宽服民,其次莫如猛。夫火烈,民望而畏之,故鲜死焉;水懦弱,民狎而玩之,则多死焉。故宽难。——《左传·昭公二十年》

背景:东周时期,王室衰微,社会动荡,礼崩乐坏。

春秋战国的德治与法治

实践:

公元前536年,郑国子产铸刑书,制定中国最早的成文法。

拉开了中华法系的序幕。

朝代 法律实践活动

夏商周 《禹刑》、《汤刑》、《九刑》

春秋 公元前536年郑国子产“铸刑书”

公元前513年晋国赵鞅“铸刑鼎”

Q:子产铸刑书有何重要历史意义?

习惯法到成文法,标志着中国古代成文法的诞生

材料:公元前536年郑国的执政者子产把《刑书》铸在鼎上,公之于众。史称“郑人铸刑书”。—摘编自张晋藩总主编:《中国法制通史》第一卷,北京:法律出版社

春秋战国的德治与法治

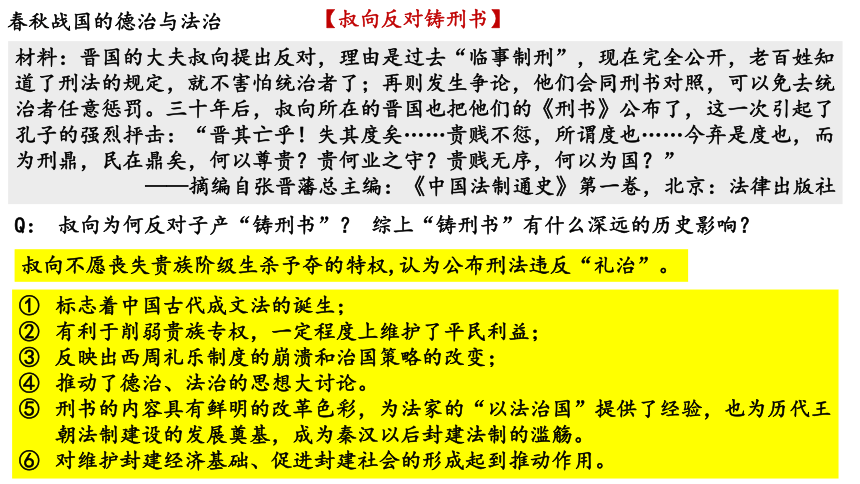

【叔向反对铸刑书】

Q: 叔向为何反对子产“铸刑书”? 综上“铸刑书”有什么深远的历史影响?

叔向不愿丧失贵族阶级生杀予夺的特权,认为公布刑法违反“礼治”。

标志着中国古代成文法的诞生;

有利于削弱贵族专权,一定程度上维护了平民利益;

反映出西周礼乐制度的崩溃和治国策略的改变;

推动了德治、法治的思想大讨论。

刑书的内容具有鲜明的改革色彩,为法家的“以法治国”提供了经验,也为历代王朝法制建设的发展奠基,成为秦汉以后封建法制的滥觞。

对维护封建经济基础、促进封建社会的形成起到推动作用。

材料:晋国的大夫叔向提出反对,理由是过去“临事制刑”,现在完全公开,老百姓知道了刑法的规定,就不害怕统治者了;再则发生争论,他们会同刑书对照,可以免去统治者任意惩罚。三十年后,叔向所在的晋国也把他们的《刑书》公布了,这一次引起了孔子的强烈抨击:“晋其亡乎!失其度矣……贵贱不愆,所谓度也……今弃是度也,而为刑鼎,民在鼎矣,何以尊贵?贵何业之守?贵贱无序,何以为国?”

——摘编自张晋藩总主编:《中国法制通史》第一卷,北京:法律出版社

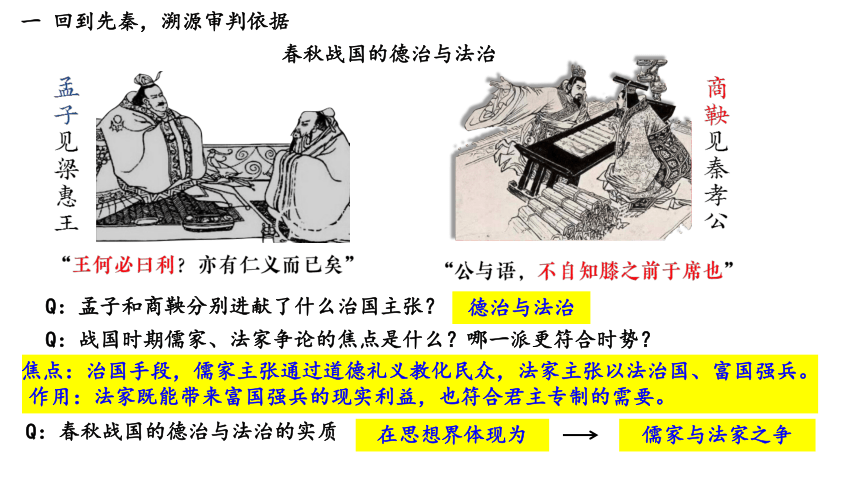

一 回到先秦,溯源审判依据

Q:孟子和商鞅分别进献了什么治国主张?

德治与法治

儒家与法家之争

在思想界体现为

春秋战国的德治与法治

Q:战国时期儒家、法家争论的焦点是什么?哪一派更符合时势?

焦点:治国手段,儒家主张通过道德礼义教化民众,法家主张以法治国、富国强兵。

作用:法家既能带来富国强兵的现实利益,也符合君主专制的需要。

Q:春秋战国的德治与法治的实质

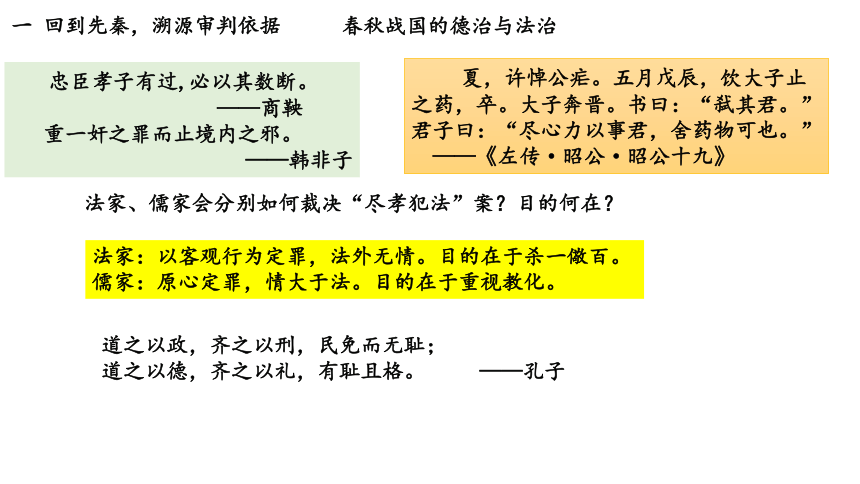

忠臣孝子有过,必以其数断。

——商鞅

重一奸之罪而止境内之邪。

——韩非子

夏,许悼公疟。五月戊辰,饮大子止之药,卒。大子奔晋。书曰:“弑其君。”君子曰:“尽心力以事君,舍药物可也。”

——《左传·昭公·昭公十九》

法家、儒家会分别如何裁决“尽孝犯法”案?目的何在?

道之以政,齐之以刑,民免而无耻;

道之以德,齐之以礼,有耻且格。 ——孔子

一 回到先秦,溯源审判依据

法家:以客观行为定罪,法外无情。目的在于杀一儆百。

儒家:原心定罪,情大于法。目的在于重视教化。

春秋战国的德治与法治

一 回到先秦,溯源审判依据

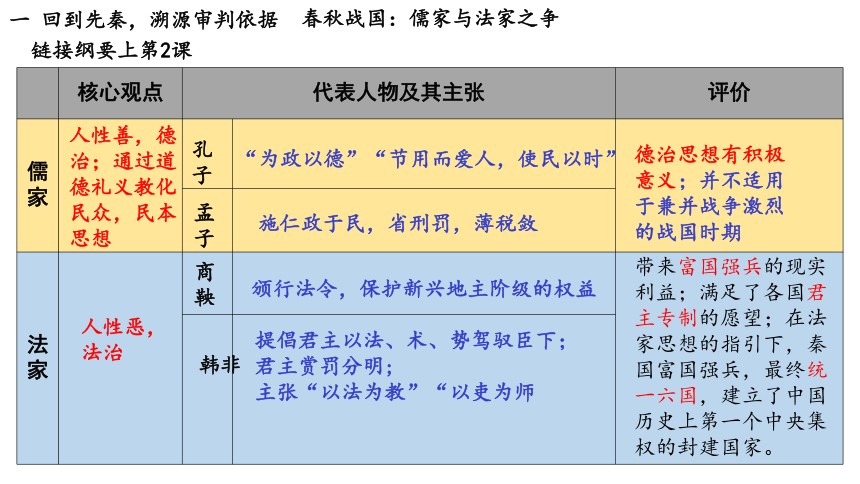

春秋战国:儒家与法家之争

核心观点 代表人物及其主张 评价

儒家

法家

人性善,德治;通过道德礼义教化民众,民本思想

人性恶,

法治

孔子

孟子

商鞅

韩非

“为政以德”“节用而爱人,使民以时”

施仁政于民,省刑罚,薄税敛

颁行法令,保护新兴地主阶级的权益

提倡君主以法、术、势驾驭臣下;

君主赏罚分明;

主张“以法为教”“以吏为师

德治思想有积极意义;并不适用于兼并战争激烈的战国时期

带来富国强兵的现实利益;满足了各国君主专制的愿望;在法家思想的指引下,秦国富国强兵,最终统一六国,建立了中国历史上第一个中央集权的封建国家。

链接纲要上第2课

贰

大一统下的法律儒家化

——以礼入法

探究二:秦汉以后大一统王朝如何进行社会治理?

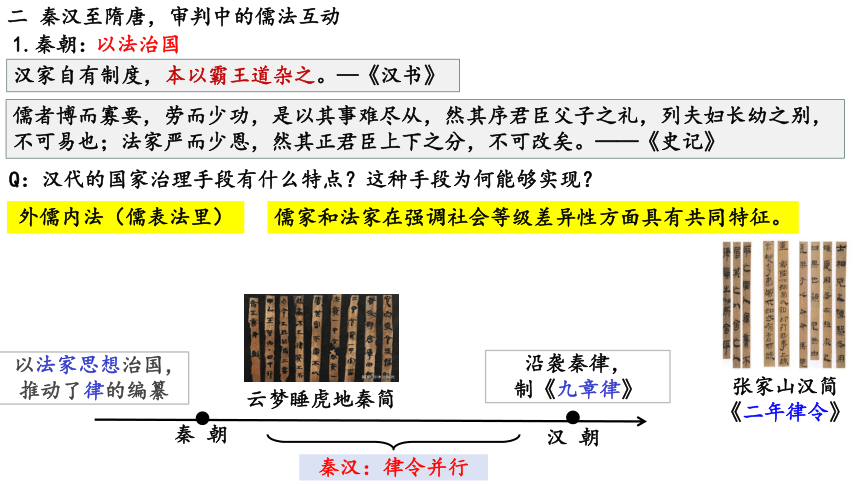

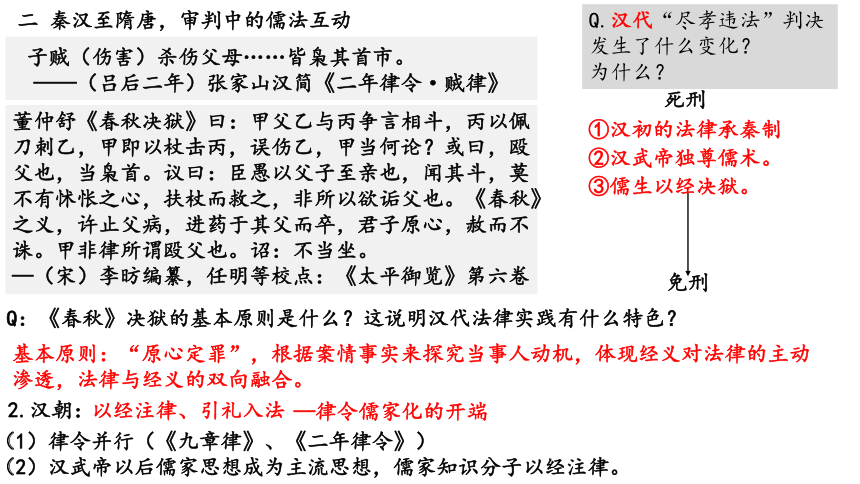

二 秦汉至隋唐,审判中的儒法互动

秦 朝

以法家思想治国,推动了律的编纂

1.秦朝:

汉 朝

沿袭秦律,

制《九章律》

秦汉:律令并行

张家山汉简

《二年律令》

云梦睡虎地秦简

以法治国

汉家自有制度,本以霸王道杂之。—《汉书》

外儒内法(儒表法里)

儒者博而寡要,劳而少功,是以其事难尽从,然其序君臣父子之礼,列夫妇长幼之别,不可易也;法家严而少恩,然其正君臣上下之分,不可改矣。——《史记》

Q:汉代的国家治理手段有什么特点?这种手段为何能够实现?

儒家和法家在强调社会等级差异性方面具有共同特征。

①汉初的法律承秦制

②汉武帝独尊儒术。

③儒生以经决狱。

二 秦汉至隋唐,审判中的儒法互动

董仲舒《春秋决狱》曰:甲父乙与丙争言相斗,丙以佩刀刺乙,甲即以杖击丙,误伤乙,甲当何论?或曰,殴父也,当枭首。议曰:臣愚以父子至亲也,闻其斗,莫不有怵怅之心,扶杖而救之,非所以欲诟父也。《春秋》之义,许止父病,进药于其父而卒,君子原心,赦而不诛。甲非律所谓殴父也。诏:不当坐。

—(宋)李昉编纂,任明等校点:《太平御览》第六卷

子贼(伤害)杀伤父母……皆枭其首市。

——(吕后二年)张家山汉简《二年律令·贼律》

Q.汉代“尽孝违法”判决发生了什么变化?

为什么?

死刑

免刑

Q:《春秋》决狱的基本原则是什么?这说明汉代法律实践有什么特色?

基本原则:“原心定罪”,根据案情事实来探究当事人动机,体现经义对法律的主动渗透,法律与经义的双向融合。

2.汉朝:

以经注律、引礼入法

—律令儒家化的开端

(1)律令并行(《九章律》、《二年律令》)

(2)汉武帝以后儒家思想成为主流思想,儒家知识分子以经注律。

3.魏晋——律令儒家化的发展

(1)推动因素

①汉武帝以后儒家思想成为主流意识形态,以经注律

②魏明帝在朝廷设置律博士,命令专用儒学思想来解释律令,进一步推动了律令的儒家化。

(2)表现:亲属之间的尊卑亲疏是量刑的重要原则之一。

(3)实施目的:维护儒家提倡的三纲五常。

二 秦汉至隋唐,审判中的儒法互动

(4)影响:

古代礼律关系密切,而司马氏以东汉末年儒学大族创制晋室,统制中国,其所指定之刑律尤为儒家化。既为南朝历代所因袭,北魏改律,复采用之。辗转嬗蜕,经由齐隋,以至于唐。 实为华夏刑律不祧之正统。——陈寅恪:《隋唐制度渊源论稿》

Q:据材料,魏晋南北朝的律令儒家化对后世的法制发展有什么深远影响?

儒家与法家的法律思想逐渐融合,为后世所继承,最终产生中国古代正统法律思想。

据教材P46归纳总结魏晋律令儒家化的推动因素、表现、和目的?

拓展 魏晋律令儒家化的内容:

①八议入律(亲、故、贤、能、功、贵、勤、宾)

②准五服入律(五种孝服,五辈人应当穿的不同样式,喻关系远近)

③重罪十条罪名确立(反逆、大逆、叛、降、恶逆、不道、不敬、不义、内乱)

“八议"是中国封建刑律规定的对八种人犯罪必须交由皇帝裁决或依法减轻处罚的特权制度。 “八议”最早源于西周的八辟,在曹魏的《魏律》中首次入律。

《晋律》首先确立“准五服以制罪”的定罪量刑原则,把“五服”制度与法律相结合,凡亲属之间犯罪,在刑法方面的适用原则是:亲属相犯(如杀、伤等),以卑犯尊者,处罚重于常人,关系越亲,处罚越重;若以尊犯卑,则处罚轻于常人,关系越亲,处罚越轻。在民事方面,如财产转让时违反法律,则关系越亲,处罚越轻。 —曾宪义《中国法制史》

议亲,即皇亲国戚;议故,即皇帝的故旧;

议贤,即德行修养高的人;

议能,即才能卓越的人;

议功,即功勋卓著的人;

议贵,即三品以上的官员和有一品爵位的人;

议勤,即勤谨辛劳的人;

议宾,即前朝国君的后裔被尊为国宾的人

朝代 法律实践活动

唐朝

梳理:速读教材P46,补全表格。

太宗《贞观律》;高宗《永徽律》,后对律文逐条解释,撰成便于官吏使用的《唐律疏议》。

《唐律疏议》具有怎样的历史地位?

二 秦汉至隋唐,审判中的儒法互动

4.唐朝:法治

★评价:

①地位:是中国现存最早、最为完整的封建法典;

②横向影响:是中华法系确立的标志;

③纵向影响:成为以后历代王朝创制自己法律的蓝本;

④特点:是礼法结合的典范。

二 秦汉至隋唐,审判中的儒法互动

诸诬告祖父母、父母者,绞。谓非缘坐之罪及谋叛以上而故告者。

议曰:父为子天,有隐无犯。如有违失,理须谏诤,起敬起孝,无令陷罪。若有忘情弃礼而故告者,绞。

注云:“ 谓非缘坐之罪”,缘坐谓谋反、大逆,及谋叛以上,皆为不臣,故子孙告亦无罪。……

诸许嫁女,已报婚书及有私约而辄悔者,杖六十。——《唐律疏议》

以《唐律疏议》为例,概括唐律(中华法系)的特点。

法自君出,司法从属于行政

礼法结合

注重家庭伦理

刑法与民法不分

突出成文法典

4.唐朝:法律儒家化的完成

二 秦汉至隋唐,审判中的儒法互动

4.唐朝:

法律:唐高宗时期,编纂《唐律疏议》法律儒家化的完成

教化

①官方:提倡礼治,颁行《大唐开元礼》

唐朝的礼乐制度主要体现在开元礼中,……其中吉礼的内容主要是祭祀,宾礼的主要内容是接待周边国家的君主和使节,军礼的主要内容是军事活动中的仪式,嘉礼主要包括成人、婚嫁、朝议、养老等嘉庆仪式,凶礼主要内容则是有关丧、葬及凶年赈抚、劳问疾苦等。 ——赵毅、赵轶峰《中国古代史》

特点:体系庞大、体例严谨、内容繁复的礼仪法典,

秦汉以来封建礼仪制度的集大成之作。

②社会:推广家训,强化基层教化

叁

理学时代的法律实践

——礼法之和

探究三:宋元明清时期的社会治理有何新变化?

朝代 法律实践活动

唐朝 太宗《贞观律》;高宗《永徽律》,后对律文逐条解释,

撰成便于官吏使用的《唐律疏议》。

宋朝

元朝

明朝

清朝

梳理:速读教材P46-47,补全表格,归纳宋以后的法律法律袭旧与创新?

963年《宋刑统》;《天圣令》以《开元二十五年令》为蓝本

对唐宋法律整体弃用,但在司法实践中广泛援引唐律。

以唐律为蓝本制定《大明律》,重视“例”,重修《问刑条例》,开创律例合编的体例。

沿袭《大明律》,重视例,制定《大清律例》。

袭旧:

创新1:

宋元明清大多以《唐律疏议》为蓝本创制法律。

律例合编。

三 宋元至明清,“尽孝违法”处理的袭旧与创新

朱熹把封建道德伦理观念和封建国家、法律打扮成“天理”在人间的体现,把违反上述事物的行为贬为“人欲”的产物,从而扯起“存天理灭人欲”的旗帜。

——武树臣:《中国法律思想史》

朱元璋继承“礼法结合”、“德主刑辅”的思想传统,要求“明礼以导民,定律以绳顽”,就是以封建礼教来束缚人民,用封建刑罚来镇压人民。

—张晋藩:《中国法制通史》

Q:宋明制定法律的共同目的和指导思想?如何具体实践?

目的:强化封建道德礼教对人民的控制、加强中央集权

指导:理学。

具体实践:儒学士人投身基层教化,以乡约教化乡里。

以礼为主要内容的教化之所以能作为国家法律秩序观念向民间传输的渠道,根本原因在于礼与国家法精神和内容的一致性。……通过教化的方式宣扬儒家礼义,乡民们在日常生活中按照礼的要求来行为也就不知不觉地遵行了法的规范。

——汪雄涛:《法律文化视野下的教化——大小传统之间的沟通桥梁》

创新2:

理学渗透,乡约教化

三 宋元至明清,“尽孝违法”处理的袭旧与创新

凡同约者:一、德业相劝;二、过失相规;三、礼俗相交;四、患难相恤

——《吕氏乡约》

《吕氏乡约》伴随北宋灭亡而无人问津。南宋朱熹重新发现了这个乡约,据此编写了《增损吕氏乡约》。由于朱熹在学术上的名气,加上他对乡约热心地编辑和改写,使吕氏乡约在出世后的一百年,重又声名远播。

南宋·朱熹(集大成)

理学渗透

背景:理学从北宋周敦颐开始,到南宋朱熹集大成,程朱理学在南宋后期逐步确立统治地位。

传播:控制教育与科举;授徒、书院讲学;朱熹的《家礼》和《小学》成为规范。

三 宋元至明清,“尽孝违法”处理的袭旧与创新

乡约教化

宋朝:北宋吕大钧兄弟是乡约的创造者,撰写的《吕氏乡约》,是儒学士人教化乡里的范本。

【乡约】

是民间儒学士人自发的道德教化组织,是理学向基层渗透的一种新形式。

凡同约者:一、德业相劝;二、过失相规;三、礼俗相交;四、患难相恤。

——《吕氏乡约》

孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为。

——明太祖“六谕”

敦孝弟以重人伦,笃宗族以昭雍睦,和乡党以息争讼,重农桑以足衣食……讲法律以儆愚顽,……息诬告以全良善,戒窝逃以免株连,完钱粮以省催科,联保甲以弭盗贼,解仇忿以重身命。 ——康熙帝“圣谕十六条”

①内容:从教育百姓向善互助,到改为宣讲“圣谕”(内容上强调顺从、安分守己,宣传国家的经济政策、文化政策等)。

Q:从宋朝到清朝,乡约发生了哪些变化?总体的发展趋势

②强制力:从民间规约到具有约束力,与法律合流。

③主导者:从民间自发到地方官府推动设立。

逐渐从教化手段沦为统治者的工具。

时代 法律 教化 礼法关系

夏商西周 禹刑、汤刑、九刑 夏商:重刑轻德; 西周:礼乐制度,敬天保民

春秋战国 成文法诞生,法家思想盛行 礼崩乐坏;儒家德治思想

秦 秦律,严刑峻法 焚书坑儒

汉 九章律;二年律令 独尊儒术

魏晋 以经注律,律令儒家化 三教合一,儒学受到挑战

唐 唐律疏议,中华法系确立 大唐开元礼,封建礼仪之大成

宋 宋刑统,天圣令 理学广泛传播,向基层渗透

元 司法实践中援引唐律

明 大明律,律例合编 太祖六谕

清 大清律例 圣谕十六条,圣谕广训

自主梳理

礼法并存

礼法对立

礼法结合

约律结合

约为律用

一、新中国的法治建设进程

1.法治建设的初步探索——社会主义革命与建设时期

(1)成就与意义

阶段 时间 成就 意义

开端 1949年9月

初创 20世纪50年代 1954年 第一届 全国人大

破坏 文革时期

梳理1:速读P54,完成表格信息。

《中华人民共和国婚姻法》

《中华人民共和国土地改革法》

《中华人民共和国宪法》

《中华人民共和国国务院组织法》

《中华人民共和国法院组织法》

《共同纲领》

开始

法治建设历程

确立社会主义中国政治、立法、司法制度

初步奠定中国法治建设的基础

社会主义法制遭到严重破坏

探究1:依据材料一,思考50年代后期到70年代,新中国法治建设遇到的突出问题是什么?

材料一:“往往把领导人的话当做法,不赞成领导人说的话就叫‘违法’,领导人的话改变了,‘法’也就跟着改变。”

——《解放思想,实事求是,团结一致向前看》,载《邓小平文选》

法律的权威受到破坏,领导人的权威高于法律。

探究2:“十年浩劫”反映出法治的缺失会导致哪些后果?给我国法治建设带来哪些教训?

社会秩序混乱;

个人权益甚至人身安全得不到保障;

经济、文化事业受损严重;

……

民主和法制不健全;

民主和法制观念淡薄……

(1)背景:中共中央强调为了保障人民民主,必须加强社会主义法制,做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究,保证法律面前人人平等,不允许任何人有超越法律之上的特权。

2.法治建设的全新发展——改革开放新时期

阶段 时间 成就 意义

新发展 20世纪80年代

1982年《中华人民共和国宪法》

《中华人民共和国刑法》

《中华人民共和国刑事诉讼法》

《中华人民共和国中外合资经营企业法》《中华人民共和国经济合同法》

梳理2:速读P54,完成表格信息。

法治建设

进入新发展时期

(2)成就与意义

“把全党工作的着重点和全国人民的注意力转移到社会主义现代化建设上来”

材料二:为了保障人民民主,必须加强社会主义法制,使民主制度化、法律化,使这种制度和法律具有稳定性、连续性和极大的权威,做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究。从现在起,应当把立法工作摆到全国人民代表大会及其常务委员会的重要议程上来。检察机关和司法机关要保持应有的独立性;要忠实于法律和制度,忠实于人民利益,忠实于事实真相。保证人民在自己的法律面前人人平等,不允许任何人有超于法律之上的特权。 ——《中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议公报》

十一届三中全会召开

探究3:依据材料二,概括这一时期党和国家领导人对于民主法治建设有哪些突破性认识?

强调法律建设对于维护民主的重要性;

明确立法工作的重要性,强调司法独立性;

法律面前人人平等,强调法律权威高于领导人。

2.法治建设的全新发展——改革开放新时期

营造和谐稳定社会环境,为改革开放提供保障和服务;

立法为改革开放提供法治动力,让改革开放有法有据。

探究4:思考改革开放初期的这些法制建设对于改革开放的进行有何影响?

2.法治建设的全新发展——改革开放新时期

54年宪法

目录

序言

第一章 总纲

第二章 国家机构

第三章 公民的基本权利和义务

第四章 国旗、国徽、首都

82年宪法

目录

序言

第一章 总纲

第二章 公民的基本权利和义务

第三章 国家机构

第四章 国旗、国徽、首都

思考:对比1954年宪法和1982年宪法的不同?

82年宪法把公民的权利与义务放在国家机构前面,凸显公民的地位,说明我国越来越重视保障公民的合法权利,尊重保障人权。

2.法治建设的全新发展——改革开放新时期

阶段 时间 成就 意义

新阶段 20世纪90年代(十五大以来)

3.法治建设的进一步完善——90年代以来

梳理:速读P54-55,完成表格信息,十五大以来的法治建设有何意义?

(1)背景:全面推进市场经济建设对法治建设提出更高要求。

(2)成就与意义

①1997年中共十五大报告第一次完整地提出“依法治国,建设社会主义法治国家”。

②1999年和2004年《中华人民共和国宪法修正案》将“实行依法治国,建设社会主义法治国家”和“国家尊重和保障人权”写入宪法,法治建设得到进一步发展。

③2010年底,我国形成了中国特色社会主义法律体系

中国特色社会主义法律体系形成;

民主法制史上的重要里程碑;

中国特色社会主义制度逐步走向成熟的重要标志。

全面依法治国是国家治理的一场深刻革命。

材料三:我国经济体制改革的深入和社会主义现代化建设跨越世纪的发展,要求我们在坚持四项基本原则的前提下,继续推进政治体制改革,进一步扩大社会主义民主,健全社会主义法制,依法治国,建设社会主义法治国家。 ——中共十五大报告

探究5:依据材料三和课本第55页“思考点”,说明“法制”和“法治”有何区别联系?从 “建设法制国家”到“建设法治国家”有何意义?

基础、前提条件

立足点、归宿、发展前途

法律制度的简称,属于制度范畴。法制的基本要求是各项工作都法律化、制度化。任何国家都存在法制。

法律统治的简称,是一种治国原则和方法,是相对于“人治”而言的。法治的基本要求是严格依法办事。只在民主制国家才存在法治。

二者都体现了中国共产党对国家的政治领导。

一字之改对依法治国的重大意义在于,目标更明确,使之有了必然的精神内容;将更严格地遵守执法原则;从重视制度建设,发展为既重视制度,又重视国家法律制度的贯彻实施。

“建设社会主义法治国家”比“建设社会主义法制国家”更完整、更全面、更能体现政府对国家依法治理的决心和目的。

3.法治建设的进一步完善——90年代以来

阶段 时间 成就 意义

新 阶 段 21世纪 (十八大以来)

(1)背景:建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家是坚持和发展中国特色社会主义的内在要求。

①全面依法治国:党领导人民全面依法治国,加强宪法实施和监督,维护宪法权威。

②立法领域:科学立法、民主立法、依法立法,以良法促进发展,保障善治。

③法治领域:做到依法治国、依法执政、依法行政共同推进,法治国家、法治政府、法治社会一体建设。

④司法领域:深化司法改革,让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

⑤依法治国十六字方针:科学立法、严格执法、公正司法、全民守法

4.法治建设的进一步完善——中共十八大以来(2012)

梳理:速读P55,完成表格信息,十八大以来的法治建设有何意义?

(2)成就与意义

全面依法治国

进入新阶段

阶段 时间 成就 意义

新 阶 段 21世纪 (十九大以来)

2018年十三届全国人大一次会议通过《中华人民共和国宪法修正案》,把习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本法

5.法治建设的进一步完善——中共十九大以来(2017)

2020年5月十三届全国人大三次会议通过《中华人民共和国民法典》

新中国第一部以法典命名的法律,在法律体系中居于基础性地位,被称为“社会生活的百科全书”。

实现国家指导思想的与时俱进,反应各族人民共同意志和全社会共同心愿。

梳理:速读P56,完成表格信息,十九大以来的法治建设有何意义?

1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则。1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2021年1月1日,《中华人民共和国民法典》正式实施。——梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》

思考:根据材料,改革开放以来民法典的编纂历程有何特点?

结合教材,归纳这部民法典呈现出怎样的特点?它的颁布有何意义?

法典特点:体现社会主义性质、符合人民利益何愿望、顺应时代发展要求;体现对各方面权利的平等保护;具有中国特色、实践特色、时代特色。

历程特点:阶段性和渐进性;与社会经济发展相适应;逐步完善。

意义:有助于社会主义市场经济体制改革的深入发展;维护社会稳定;健全社会主义法制体系。

阶段 内容 意义

1949年

20世纪50年代

20世纪80年代

90年代

至2010年

2012年以来

60-70年代

通过《共同纲领》、《政府组织法》、《协商会议组织法》等文件

法制:《共同纲领》具有临时宪法作用;

法治:开始法治建设历程

制定《婚姻法》、《土地改革法》《宪法》、《组织法》等

法制:是社会主义法制的初创期

法治:初步奠定中国法治建设基础

社会主义法制、法治建设遭严重破坏

通过82宪法、制定《刑法》、《诉讼法》《经济合同法》等基本法律

法制:加强社会主义法制做到…保证…

法治:法治建设进入新时期

九七十五提依法,“依法治国”、“尊保人权”入宪形成中国特色社会主义法律体系

法制:中国特色社会主义法律体系使国家五方面实现有法可依,推动…奠定…

法治:法治建设得到进一步加强

提出建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家的目标

《宪法修正案》反恐怖主义法、国家安全、网络安全、《民法典》

法制:进一步完善中国特色社会主义法律体系

法治:全面依法治国进入新阶段

★概括中国法治建设进程呈现出的特点

特征1:宪法主体

特征2:曲折发展

特征3:与时俱进

特征4:以人为本

特征5:继承发展

根本特征:中国特色

特征6:量多面广

材料2 自2004年宪法修改以来,党和国家的事业又有许多重要变化。特别是党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,党和国家事业取得了历史性成就,发生了历史性变革,推进中国特色社会主义进入了新时代。我国宪法必须随着党领导人民建设中国特色社会主义实践的发展而不断发展。宪法修改是事关全局的重大立法活动,必须在党中央集中统一领导下进行。

——十三届全国人大常委会委员长:栗战书

★问题探究6:阅读材料结合所学,分析我国依法治国的意义?

材料1 经济社会发展的步伐行进到哪里,立法就要跟进到哪里。从修改环境保护法、食品安全法、消费者权益保护法,到制定慈善法、中医药法、反家庭暴力法,围绕群众最关心最直接最现实的利益问题,立法工作全方位回应民生关切。——《开启全面依法治国新时代——党的十八大以来全面依法治国新成就述评 》

(1)实行依法治国是发展社会主义市场经济的客观需要。

(2)依法治国是社会主义文明进步的重要标志。

(3)依法治国是坚持和发展中国特色社会主义的本质要求和重要保障。

(4)依法治国,是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求,事关我们党执政兴国,事关人民幸福安康,事关党和国家长治久安。

二、社会主义精神文明建设

1.社会主义革命和建设时期

(1)背景:面对百废待兴、物质匮乏的困难局面,中国人民发扬英勇奋斗的革命传统和艰苦奋斗的精神,涌现出大批英雄模范集体和个人。

思考:请结合教材内容,分辨下列模范人物,并简述他们的模范事迹。

解放军好战士 雷锋

铁人王进喜

党的好干部焦裕禄

全国劳动模范时传祥

科学家华罗庚

新中国成立后,时传祥被工友选为崇文区"粪业工人工会"委员。1952年,他加入了北京市崇文区清洁队,继续从事城市清洁工作。此时,北京市人民政府为了体现对清洁工人劳动的尊重,规定他们的工资高于别的行业,减轻掏粪工人的劳动强度,把过去送粪的轱辘车全部换成汽车。时传祥合理计算工时,挖掘潜力,把过去7个人一班的大班,改为5个人一班的小班。他带领全班由过去每人每班背50桶增加到80桶,他自己则每班背90桶,最多每班掏粪背粪达5吨。管区内居民享受到了清洁优美的环境,而他背粪的右肩却被磨出了一层厚厚的老茧,因而赢得了人们的普遍尊敬。他以主人翁的姿态,以"搞好环境卫生,美化人民首都"为己任,肩背粪桶,走家串户,利用公休日为居民、机关和学校义务清理粪便,整修厕所。1959年被选为全国劳动模范,国家主席刘少奇说到:"你掏大粪是人民勤务员,我当主席也是人民勤务员,这只是革命分工不同。"时传祥也表示:"我要永远听党的话,当一辈子掏粪工。"

思考:时传祥的事迹能够反映出这一时期怎样的社会风尚?这些风尚有什么影响?

(2)表现: ①全社会形成了健康向上的道德风尚。

②形成了热爱党、热爱社会主义的政治氛围。

③形成了关心集体、无私奉献、全心全意为人民服务的行动准则。

④形成了互相关心、互相爱护、互相帮助的新型人际关系。

(3)影响: 极大激发了全国人民的热情和干劲。

2.改革开放后

(1)背景:建设社会主义物质文明的同时,加强社会主义精神文明建设。中共中央颁布有关加强社会主义精神文明建设指导方针的决议,号召并鼓励开展群众性精神文明创建活动。

(2)表现

“五讲四美三热爱”

三大系列创建活动

1994爱国主义教育

80年代

90年代

思想道德建设

2001

思考点:爱国主义教育和公民道德建设对社会主义精神文明建设有何作用?

爱国主义教育是加强社会主义精神文明建设的核心内容何有效途径。

思想道德建设是社会主义精神文明建设的重要内容和中心环节,对社会政治经济发展有巨大能动作用。

3.社会主义核心价值观

第一次提出建设社会主义核心价值体系的战略任务。

中共十六届六中全会

中共十七大

中共十八大

提出“社会主义核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现。”

进一步提炼、概括,形成简明扼要、便于传播和弘扬的社会主义核心价值观。

国家层面的价值目标

社会层面的价值取向

个人层面的价值准则

思考:社会主义核心价值观对于新时期中国发展有何影响?

①社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现,凝结着全体人民共同的价值追求。

②培育和践行社会主义核心价值观,涌现出一大批全国道德模范。

③为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚起强大的精神力量。

(2)意义

思考:从“时代楷模”的身上我们能够学习到哪些精神?

热爱祖国、奉献人民、自强不息、砥砺前行、积极进取、崇德向善

选择性必修一

国家制度与社会治理

(调和阶级矛盾和冲突、经济职能)

政治职能

社会职能

第三单元

法律

与

教化

法律是统治阶级意志的体现,是国家的统治工具

教化是社会治理的重要工具

防范与惩处

教育和引导

第三单元 法律与教化

第8课 中国古代的法治与教化

第9课 近代西方的法律与教化

第10课 当代中国的法治与精神文明建设

中华法系

英美法系、大陆法系

有中国特色的社会主义法律体系

儒家礼教

宗教伦理

社会主义精神文明建设

名称 内容 适用范围 适用时期

大陆 法系 包括法国法系和德国法系,以1804年《法国民法典》和1896年《德国民法典》为蓝本。 欧洲大陆国家及其曾经的殖民地、民国和现代中国 近代以来至今

英美 法系 英国中世纪以来法律为基础发展起来的法律统称 英美及英国曾经的殖民地和附属国(如中国香港) 中世纪以后期以来至今

伊斯兰法系 以伊斯兰法(源于《古兰经》)作为基本法律制度的诸国所形成的“法律” 信奉伊斯兰教的阿拉伯各国和其他一些穆斯林国家 中世纪以来至今

印度 法系 公元5~7世纪以前古代印度奴隶制法为主 古印度及周边仿效这种法律的亚洲国家 公元5~7世纪以前,目前已解体。

中华 法系 中国的封建法律为主 中国的封建社会及亚洲一些仿效这种法律的国家 中国秦朝至清朝,目前已解体

单元结构

一、先秦的德治与法治

——

礼法之争

探究一:先秦时期为何会出现德治与法治的争论?

一 回到先秦,溯源审判依据

1.德治与法治的思想渊源

夏有乱政,而作《禹刑》。商有乱政,而作《汤刑》。周有乱政,而作《九刑》。三辟之兴,皆叔(乱)世也。——《左传·昭公》

礼不下庶人,刑不上大夫。——《礼记·曲礼》

王之同族有罪不即市。——《周礼·秋官》

Q:上述材料能够反映出什么信息?

(1)法治传统:早期国家可能已有法律,等级制度森严,贵族拥有解释法律的特权。

周公曰:“君子所(在位),其无逸。

先知稼穑之艰难,则知小人(百姓)之依(苦衷)。——《尚书·无逸》

Q:西周统治者的统治思想有什么新变化?目的何在?

(2)德治传统:西周为维护等级秩序,建立以宗法为核心的礼制,“敬天保民”思想有一定的进步性。

夏周对比:

异:

夏朝重刑轻德

西周明德慎刑

同:

法由贵族掌控

明显的奴隶主阶级性质

子产为形势所迫,“救世”之需,从为政以德转变为立法从严,严刑峻法。

Q:子产临终时的思想发生了何种变化?为什么?

(子产临终对后继者的遗言)唯有德者能以宽服民,其次莫如猛。夫火烈,民望而畏之,故鲜死焉;水懦弱,民狎而玩之,则多死焉。故宽难。——《左传·昭公二十年》

背景:东周时期,王室衰微,社会动荡,礼崩乐坏。

春秋战国的德治与法治

实践:

公元前536年,郑国子产铸刑书,制定中国最早的成文法。

拉开了中华法系的序幕。

朝代 法律实践活动

夏商周 《禹刑》、《汤刑》、《九刑》

春秋 公元前536年郑国子产“铸刑书”

公元前513年晋国赵鞅“铸刑鼎”

Q:子产铸刑书有何重要历史意义?

习惯法到成文法,标志着中国古代成文法的诞生

材料:公元前536年郑国的执政者子产把《刑书》铸在鼎上,公之于众。史称“郑人铸刑书”。—摘编自张晋藩总主编:《中国法制通史》第一卷,北京:法律出版社

春秋战国的德治与法治

【叔向反对铸刑书】

Q: 叔向为何反对子产“铸刑书”? 综上“铸刑书”有什么深远的历史影响?

叔向不愿丧失贵族阶级生杀予夺的特权,认为公布刑法违反“礼治”。

标志着中国古代成文法的诞生;

有利于削弱贵族专权,一定程度上维护了平民利益;

反映出西周礼乐制度的崩溃和治国策略的改变;

推动了德治、法治的思想大讨论。

刑书的内容具有鲜明的改革色彩,为法家的“以法治国”提供了经验,也为历代王朝法制建设的发展奠基,成为秦汉以后封建法制的滥觞。

对维护封建经济基础、促进封建社会的形成起到推动作用。

材料:晋国的大夫叔向提出反对,理由是过去“临事制刑”,现在完全公开,老百姓知道了刑法的规定,就不害怕统治者了;再则发生争论,他们会同刑书对照,可以免去统治者任意惩罚。三十年后,叔向所在的晋国也把他们的《刑书》公布了,这一次引起了孔子的强烈抨击:“晋其亡乎!失其度矣……贵贱不愆,所谓度也……今弃是度也,而为刑鼎,民在鼎矣,何以尊贵?贵何业之守?贵贱无序,何以为国?”

——摘编自张晋藩总主编:《中国法制通史》第一卷,北京:法律出版社

一 回到先秦,溯源审判依据

Q:孟子和商鞅分别进献了什么治国主张?

德治与法治

儒家与法家之争

在思想界体现为

春秋战国的德治与法治

Q:战国时期儒家、法家争论的焦点是什么?哪一派更符合时势?

焦点:治国手段,儒家主张通过道德礼义教化民众,法家主张以法治国、富国强兵。

作用:法家既能带来富国强兵的现实利益,也符合君主专制的需要。

Q:春秋战国的德治与法治的实质

忠臣孝子有过,必以其数断。

——商鞅

重一奸之罪而止境内之邪。

——韩非子

夏,许悼公疟。五月戊辰,饮大子止之药,卒。大子奔晋。书曰:“弑其君。”君子曰:“尽心力以事君,舍药物可也。”

——《左传·昭公·昭公十九》

法家、儒家会分别如何裁决“尽孝犯法”案?目的何在?

道之以政,齐之以刑,民免而无耻;

道之以德,齐之以礼,有耻且格。 ——孔子

一 回到先秦,溯源审判依据

法家:以客观行为定罪,法外无情。目的在于杀一儆百。

儒家:原心定罪,情大于法。目的在于重视教化。

春秋战国的德治与法治

一 回到先秦,溯源审判依据

春秋战国:儒家与法家之争

核心观点 代表人物及其主张 评价

儒家

法家

人性善,德治;通过道德礼义教化民众,民本思想

人性恶,

法治

孔子

孟子

商鞅

韩非

“为政以德”“节用而爱人,使民以时”

施仁政于民,省刑罚,薄税敛

颁行法令,保护新兴地主阶级的权益

提倡君主以法、术、势驾驭臣下;

君主赏罚分明;

主张“以法为教”“以吏为师

德治思想有积极意义;并不适用于兼并战争激烈的战国时期

带来富国强兵的现实利益;满足了各国君主专制的愿望;在法家思想的指引下,秦国富国强兵,最终统一六国,建立了中国历史上第一个中央集权的封建国家。

链接纲要上第2课

贰

大一统下的法律儒家化

——以礼入法

探究二:秦汉以后大一统王朝如何进行社会治理?

二 秦汉至隋唐,审判中的儒法互动

秦 朝

以法家思想治国,推动了律的编纂

1.秦朝:

汉 朝

沿袭秦律,

制《九章律》

秦汉:律令并行

张家山汉简

《二年律令》

云梦睡虎地秦简

以法治国

汉家自有制度,本以霸王道杂之。—《汉书》

外儒内法(儒表法里)

儒者博而寡要,劳而少功,是以其事难尽从,然其序君臣父子之礼,列夫妇长幼之别,不可易也;法家严而少恩,然其正君臣上下之分,不可改矣。——《史记》

Q:汉代的国家治理手段有什么特点?这种手段为何能够实现?

儒家和法家在强调社会等级差异性方面具有共同特征。

①汉初的法律承秦制

②汉武帝独尊儒术。

③儒生以经决狱。

二 秦汉至隋唐,审判中的儒法互动

董仲舒《春秋决狱》曰:甲父乙与丙争言相斗,丙以佩刀刺乙,甲即以杖击丙,误伤乙,甲当何论?或曰,殴父也,当枭首。议曰:臣愚以父子至亲也,闻其斗,莫不有怵怅之心,扶杖而救之,非所以欲诟父也。《春秋》之义,许止父病,进药于其父而卒,君子原心,赦而不诛。甲非律所谓殴父也。诏:不当坐。

—(宋)李昉编纂,任明等校点:《太平御览》第六卷

子贼(伤害)杀伤父母……皆枭其首市。

——(吕后二年)张家山汉简《二年律令·贼律》

Q.汉代“尽孝违法”判决发生了什么变化?

为什么?

死刑

免刑

Q:《春秋》决狱的基本原则是什么?这说明汉代法律实践有什么特色?

基本原则:“原心定罪”,根据案情事实来探究当事人动机,体现经义对法律的主动渗透,法律与经义的双向融合。

2.汉朝:

以经注律、引礼入法

—律令儒家化的开端

(1)律令并行(《九章律》、《二年律令》)

(2)汉武帝以后儒家思想成为主流思想,儒家知识分子以经注律。

3.魏晋——律令儒家化的发展

(1)推动因素

①汉武帝以后儒家思想成为主流意识形态,以经注律

②魏明帝在朝廷设置律博士,命令专用儒学思想来解释律令,进一步推动了律令的儒家化。

(2)表现:亲属之间的尊卑亲疏是量刑的重要原则之一。

(3)实施目的:维护儒家提倡的三纲五常。

二 秦汉至隋唐,审判中的儒法互动

(4)影响:

古代礼律关系密切,而司马氏以东汉末年儒学大族创制晋室,统制中国,其所指定之刑律尤为儒家化。既为南朝历代所因袭,北魏改律,复采用之。辗转嬗蜕,经由齐隋,以至于唐。 实为华夏刑律不祧之正统。——陈寅恪:《隋唐制度渊源论稿》

Q:据材料,魏晋南北朝的律令儒家化对后世的法制发展有什么深远影响?

儒家与法家的法律思想逐渐融合,为后世所继承,最终产生中国古代正统法律思想。

据教材P46归纳总结魏晋律令儒家化的推动因素、表现、和目的?

拓展 魏晋律令儒家化的内容:

①八议入律(亲、故、贤、能、功、贵、勤、宾)

②准五服入律(五种孝服,五辈人应当穿的不同样式,喻关系远近)

③重罪十条罪名确立(反逆、大逆、叛、降、恶逆、不道、不敬、不义、内乱)

“八议"是中国封建刑律规定的对八种人犯罪必须交由皇帝裁决或依法减轻处罚的特权制度。 “八议”最早源于西周的八辟,在曹魏的《魏律》中首次入律。

《晋律》首先确立“准五服以制罪”的定罪量刑原则,把“五服”制度与法律相结合,凡亲属之间犯罪,在刑法方面的适用原则是:亲属相犯(如杀、伤等),以卑犯尊者,处罚重于常人,关系越亲,处罚越重;若以尊犯卑,则处罚轻于常人,关系越亲,处罚越轻。在民事方面,如财产转让时违反法律,则关系越亲,处罚越轻。 —曾宪义《中国法制史》

议亲,即皇亲国戚;议故,即皇帝的故旧;

议贤,即德行修养高的人;

议能,即才能卓越的人;

议功,即功勋卓著的人;

议贵,即三品以上的官员和有一品爵位的人;

议勤,即勤谨辛劳的人;

议宾,即前朝国君的后裔被尊为国宾的人

朝代 法律实践活动

唐朝

梳理:速读教材P46,补全表格。

太宗《贞观律》;高宗《永徽律》,后对律文逐条解释,撰成便于官吏使用的《唐律疏议》。

《唐律疏议》具有怎样的历史地位?

二 秦汉至隋唐,审判中的儒法互动

4.唐朝:法治

★评价:

①地位:是中国现存最早、最为完整的封建法典;

②横向影响:是中华法系确立的标志;

③纵向影响:成为以后历代王朝创制自己法律的蓝本;

④特点:是礼法结合的典范。

二 秦汉至隋唐,审判中的儒法互动

诸诬告祖父母、父母者,绞。谓非缘坐之罪及谋叛以上而故告者。

议曰:父为子天,有隐无犯。如有违失,理须谏诤,起敬起孝,无令陷罪。若有忘情弃礼而故告者,绞。

注云:“ 谓非缘坐之罪”,缘坐谓谋反、大逆,及谋叛以上,皆为不臣,故子孙告亦无罪。……

诸许嫁女,已报婚书及有私约而辄悔者,杖六十。——《唐律疏议》

以《唐律疏议》为例,概括唐律(中华法系)的特点。

法自君出,司法从属于行政

礼法结合

注重家庭伦理

刑法与民法不分

突出成文法典

4.唐朝:法律儒家化的完成

二 秦汉至隋唐,审判中的儒法互动

4.唐朝:

法律:唐高宗时期,编纂《唐律疏议》法律儒家化的完成

教化

①官方:提倡礼治,颁行《大唐开元礼》

唐朝的礼乐制度主要体现在开元礼中,……其中吉礼的内容主要是祭祀,宾礼的主要内容是接待周边国家的君主和使节,军礼的主要内容是军事活动中的仪式,嘉礼主要包括成人、婚嫁、朝议、养老等嘉庆仪式,凶礼主要内容则是有关丧、葬及凶年赈抚、劳问疾苦等。 ——赵毅、赵轶峰《中国古代史》

特点:体系庞大、体例严谨、内容繁复的礼仪法典,

秦汉以来封建礼仪制度的集大成之作。

②社会:推广家训,强化基层教化

叁

理学时代的法律实践

——礼法之和

探究三:宋元明清时期的社会治理有何新变化?

朝代 法律实践活动

唐朝 太宗《贞观律》;高宗《永徽律》,后对律文逐条解释,

撰成便于官吏使用的《唐律疏议》。

宋朝

元朝

明朝

清朝

梳理:速读教材P46-47,补全表格,归纳宋以后的法律法律袭旧与创新?

963年《宋刑统》;《天圣令》以《开元二十五年令》为蓝本

对唐宋法律整体弃用,但在司法实践中广泛援引唐律。

以唐律为蓝本制定《大明律》,重视“例”,重修《问刑条例》,开创律例合编的体例。

沿袭《大明律》,重视例,制定《大清律例》。

袭旧:

创新1:

宋元明清大多以《唐律疏议》为蓝本创制法律。

律例合编。

三 宋元至明清,“尽孝违法”处理的袭旧与创新

朱熹把封建道德伦理观念和封建国家、法律打扮成“天理”在人间的体现,把违反上述事物的行为贬为“人欲”的产物,从而扯起“存天理灭人欲”的旗帜。

——武树臣:《中国法律思想史》

朱元璋继承“礼法结合”、“德主刑辅”的思想传统,要求“明礼以导民,定律以绳顽”,就是以封建礼教来束缚人民,用封建刑罚来镇压人民。

—张晋藩:《中国法制通史》

Q:宋明制定法律的共同目的和指导思想?如何具体实践?

目的:强化封建道德礼教对人民的控制、加强中央集权

指导:理学。

具体实践:儒学士人投身基层教化,以乡约教化乡里。

以礼为主要内容的教化之所以能作为国家法律秩序观念向民间传输的渠道,根本原因在于礼与国家法精神和内容的一致性。……通过教化的方式宣扬儒家礼义,乡民们在日常生活中按照礼的要求来行为也就不知不觉地遵行了法的规范。

——汪雄涛:《法律文化视野下的教化——大小传统之间的沟通桥梁》

创新2:

理学渗透,乡约教化

三 宋元至明清,“尽孝违法”处理的袭旧与创新

凡同约者:一、德业相劝;二、过失相规;三、礼俗相交;四、患难相恤

——《吕氏乡约》

《吕氏乡约》伴随北宋灭亡而无人问津。南宋朱熹重新发现了这个乡约,据此编写了《增损吕氏乡约》。由于朱熹在学术上的名气,加上他对乡约热心地编辑和改写,使吕氏乡约在出世后的一百年,重又声名远播。

南宋·朱熹(集大成)

理学渗透

背景:理学从北宋周敦颐开始,到南宋朱熹集大成,程朱理学在南宋后期逐步确立统治地位。

传播:控制教育与科举;授徒、书院讲学;朱熹的《家礼》和《小学》成为规范。

三 宋元至明清,“尽孝违法”处理的袭旧与创新

乡约教化

宋朝:北宋吕大钧兄弟是乡约的创造者,撰写的《吕氏乡约》,是儒学士人教化乡里的范本。

【乡约】

是民间儒学士人自发的道德教化组织,是理学向基层渗透的一种新形式。

凡同约者:一、德业相劝;二、过失相规;三、礼俗相交;四、患难相恤。

——《吕氏乡约》

孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为。

——明太祖“六谕”

敦孝弟以重人伦,笃宗族以昭雍睦,和乡党以息争讼,重农桑以足衣食……讲法律以儆愚顽,……息诬告以全良善,戒窝逃以免株连,完钱粮以省催科,联保甲以弭盗贼,解仇忿以重身命。 ——康熙帝“圣谕十六条”

①内容:从教育百姓向善互助,到改为宣讲“圣谕”(内容上强调顺从、安分守己,宣传国家的经济政策、文化政策等)。

Q:从宋朝到清朝,乡约发生了哪些变化?总体的发展趋势

②强制力:从民间规约到具有约束力,与法律合流。

③主导者:从民间自发到地方官府推动设立。

逐渐从教化手段沦为统治者的工具。

时代 法律 教化 礼法关系

夏商西周 禹刑、汤刑、九刑 夏商:重刑轻德; 西周:礼乐制度,敬天保民

春秋战国 成文法诞生,法家思想盛行 礼崩乐坏;儒家德治思想

秦 秦律,严刑峻法 焚书坑儒

汉 九章律;二年律令 独尊儒术

魏晋 以经注律,律令儒家化 三教合一,儒学受到挑战

唐 唐律疏议,中华法系确立 大唐开元礼,封建礼仪之大成

宋 宋刑统,天圣令 理学广泛传播,向基层渗透

元 司法实践中援引唐律

明 大明律,律例合编 太祖六谕

清 大清律例 圣谕十六条,圣谕广训

自主梳理

礼法并存

礼法对立

礼法结合

约律结合

约为律用

一、新中国的法治建设进程

1.法治建设的初步探索——社会主义革命与建设时期

(1)成就与意义

阶段 时间 成就 意义

开端 1949年9月

初创 20世纪50年代 1954年 第一届 全国人大

破坏 文革时期

梳理1:速读P54,完成表格信息。

《中华人民共和国婚姻法》

《中华人民共和国土地改革法》

《中华人民共和国宪法》

《中华人民共和国国务院组织法》

《中华人民共和国法院组织法》

《共同纲领》

开始

法治建设历程

确立社会主义中国政治、立法、司法制度

初步奠定中国法治建设的基础

社会主义法制遭到严重破坏

探究1:依据材料一,思考50年代后期到70年代,新中国法治建设遇到的突出问题是什么?

材料一:“往往把领导人的话当做法,不赞成领导人说的话就叫‘违法’,领导人的话改变了,‘法’也就跟着改变。”

——《解放思想,实事求是,团结一致向前看》,载《邓小平文选》

法律的权威受到破坏,领导人的权威高于法律。

探究2:“十年浩劫”反映出法治的缺失会导致哪些后果?给我国法治建设带来哪些教训?

社会秩序混乱;

个人权益甚至人身安全得不到保障;

经济、文化事业受损严重;

……

民主和法制不健全;

民主和法制观念淡薄……

(1)背景:中共中央强调为了保障人民民主,必须加强社会主义法制,做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究,保证法律面前人人平等,不允许任何人有超越法律之上的特权。

2.法治建设的全新发展——改革开放新时期

阶段 时间 成就 意义

新发展 20世纪80年代

1982年《中华人民共和国宪法》

《中华人民共和国刑法》

《中华人民共和国刑事诉讼法》

《中华人民共和国中外合资经营企业法》《中华人民共和国经济合同法》

梳理2:速读P54,完成表格信息。

法治建设

进入新发展时期

(2)成就与意义

“把全党工作的着重点和全国人民的注意力转移到社会主义现代化建设上来”

材料二:为了保障人民民主,必须加强社会主义法制,使民主制度化、法律化,使这种制度和法律具有稳定性、连续性和极大的权威,做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究。从现在起,应当把立法工作摆到全国人民代表大会及其常务委员会的重要议程上来。检察机关和司法机关要保持应有的独立性;要忠实于法律和制度,忠实于人民利益,忠实于事实真相。保证人民在自己的法律面前人人平等,不允许任何人有超于法律之上的特权。 ——《中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议公报》

十一届三中全会召开

探究3:依据材料二,概括这一时期党和国家领导人对于民主法治建设有哪些突破性认识?

强调法律建设对于维护民主的重要性;

明确立法工作的重要性,强调司法独立性;

法律面前人人平等,强调法律权威高于领导人。

2.法治建设的全新发展——改革开放新时期

营造和谐稳定社会环境,为改革开放提供保障和服务;

立法为改革开放提供法治动力,让改革开放有法有据。

探究4:思考改革开放初期的这些法制建设对于改革开放的进行有何影响?

2.法治建设的全新发展——改革开放新时期

54年宪法

目录

序言

第一章 总纲

第二章 国家机构

第三章 公民的基本权利和义务

第四章 国旗、国徽、首都

82年宪法

目录

序言

第一章 总纲

第二章 公民的基本权利和义务

第三章 国家机构

第四章 国旗、国徽、首都

思考:对比1954年宪法和1982年宪法的不同?

82年宪法把公民的权利与义务放在国家机构前面,凸显公民的地位,说明我国越来越重视保障公民的合法权利,尊重保障人权。

2.法治建设的全新发展——改革开放新时期

阶段 时间 成就 意义

新阶段 20世纪90年代(十五大以来)

3.法治建设的进一步完善——90年代以来

梳理:速读P54-55,完成表格信息,十五大以来的法治建设有何意义?

(1)背景:全面推进市场经济建设对法治建设提出更高要求。

(2)成就与意义

①1997年中共十五大报告第一次完整地提出“依法治国,建设社会主义法治国家”。

②1999年和2004年《中华人民共和国宪法修正案》将“实行依法治国,建设社会主义法治国家”和“国家尊重和保障人权”写入宪法,法治建设得到进一步发展。

③2010年底,我国形成了中国特色社会主义法律体系

中国特色社会主义法律体系形成;

民主法制史上的重要里程碑;

中国特色社会主义制度逐步走向成熟的重要标志。

全面依法治国是国家治理的一场深刻革命。

材料三:我国经济体制改革的深入和社会主义现代化建设跨越世纪的发展,要求我们在坚持四项基本原则的前提下,继续推进政治体制改革,进一步扩大社会主义民主,健全社会主义法制,依法治国,建设社会主义法治国家。 ——中共十五大报告

探究5:依据材料三和课本第55页“思考点”,说明“法制”和“法治”有何区别联系?从 “建设法制国家”到“建设法治国家”有何意义?

基础、前提条件

立足点、归宿、发展前途

法律制度的简称,属于制度范畴。法制的基本要求是各项工作都法律化、制度化。任何国家都存在法制。

法律统治的简称,是一种治国原则和方法,是相对于“人治”而言的。法治的基本要求是严格依法办事。只在民主制国家才存在法治。

二者都体现了中国共产党对国家的政治领导。

一字之改对依法治国的重大意义在于,目标更明确,使之有了必然的精神内容;将更严格地遵守执法原则;从重视制度建设,发展为既重视制度,又重视国家法律制度的贯彻实施。

“建设社会主义法治国家”比“建设社会主义法制国家”更完整、更全面、更能体现政府对国家依法治理的决心和目的。

3.法治建设的进一步完善——90年代以来

阶段 时间 成就 意义

新 阶 段 21世纪 (十八大以来)

(1)背景:建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家是坚持和发展中国特色社会主义的内在要求。

①全面依法治国:党领导人民全面依法治国,加强宪法实施和监督,维护宪法权威。

②立法领域:科学立法、民主立法、依法立法,以良法促进发展,保障善治。

③法治领域:做到依法治国、依法执政、依法行政共同推进,法治国家、法治政府、法治社会一体建设。

④司法领域:深化司法改革,让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

⑤依法治国十六字方针:科学立法、严格执法、公正司法、全民守法

4.法治建设的进一步完善——中共十八大以来(2012)

梳理:速读P55,完成表格信息,十八大以来的法治建设有何意义?

(2)成就与意义

全面依法治国

进入新阶段

阶段 时间 成就 意义

新 阶 段 21世纪 (十九大以来)

2018年十三届全国人大一次会议通过《中华人民共和国宪法修正案》,把习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本法

5.法治建设的进一步完善——中共十九大以来(2017)

2020年5月十三届全国人大三次会议通过《中华人民共和国民法典》

新中国第一部以法典命名的法律,在法律体系中居于基础性地位,被称为“社会生活的百科全书”。

实现国家指导思想的与时俱进,反应各族人民共同意志和全社会共同心愿。

梳理:速读P56,完成表格信息,十九大以来的法治建设有何意义?

1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则。1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2021年1月1日,《中华人民共和国民法典》正式实施。——梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》

思考:根据材料,改革开放以来民法典的编纂历程有何特点?

结合教材,归纳这部民法典呈现出怎样的特点?它的颁布有何意义?

法典特点:体现社会主义性质、符合人民利益何愿望、顺应时代发展要求;体现对各方面权利的平等保护;具有中国特色、实践特色、时代特色。

历程特点:阶段性和渐进性;与社会经济发展相适应;逐步完善。

意义:有助于社会主义市场经济体制改革的深入发展;维护社会稳定;健全社会主义法制体系。

阶段 内容 意义

1949年

20世纪50年代

20世纪80年代

90年代

至2010年

2012年以来

60-70年代

通过《共同纲领》、《政府组织法》、《协商会议组织法》等文件

法制:《共同纲领》具有临时宪法作用;

法治:开始法治建设历程

制定《婚姻法》、《土地改革法》《宪法》、《组织法》等

法制:是社会主义法制的初创期

法治:初步奠定中国法治建设基础

社会主义法制、法治建设遭严重破坏

通过82宪法、制定《刑法》、《诉讼法》《经济合同法》等基本法律

法制:加强社会主义法制做到…保证…

法治:法治建设进入新时期

九七十五提依法,“依法治国”、“尊保人权”入宪形成中国特色社会主义法律体系

法制:中国特色社会主义法律体系使国家五方面实现有法可依,推动…奠定…

法治:法治建设得到进一步加强

提出建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家的目标

《宪法修正案》反恐怖主义法、国家安全、网络安全、《民法典》

法制:进一步完善中国特色社会主义法律体系

法治:全面依法治国进入新阶段

★概括中国法治建设进程呈现出的特点

特征1:宪法主体

特征2:曲折发展

特征3:与时俱进

特征4:以人为本

特征5:继承发展

根本特征:中国特色

特征6:量多面广

材料2 自2004年宪法修改以来,党和国家的事业又有许多重要变化。特别是党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,党和国家事业取得了历史性成就,发生了历史性变革,推进中国特色社会主义进入了新时代。我国宪法必须随着党领导人民建设中国特色社会主义实践的发展而不断发展。宪法修改是事关全局的重大立法活动,必须在党中央集中统一领导下进行。

——十三届全国人大常委会委员长:栗战书

★问题探究6:阅读材料结合所学,分析我国依法治国的意义?

材料1 经济社会发展的步伐行进到哪里,立法就要跟进到哪里。从修改环境保护法、食品安全法、消费者权益保护法,到制定慈善法、中医药法、反家庭暴力法,围绕群众最关心最直接最现实的利益问题,立法工作全方位回应民生关切。——《开启全面依法治国新时代——党的十八大以来全面依法治国新成就述评 》

(1)实行依法治国是发展社会主义市场经济的客观需要。

(2)依法治国是社会主义文明进步的重要标志。

(3)依法治国是坚持和发展中国特色社会主义的本质要求和重要保障。

(4)依法治国,是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求,事关我们党执政兴国,事关人民幸福安康,事关党和国家长治久安。

二、社会主义精神文明建设

1.社会主义革命和建设时期

(1)背景:面对百废待兴、物质匮乏的困难局面,中国人民发扬英勇奋斗的革命传统和艰苦奋斗的精神,涌现出大批英雄模范集体和个人。

思考:请结合教材内容,分辨下列模范人物,并简述他们的模范事迹。

解放军好战士 雷锋

铁人王进喜

党的好干部焦裕禄

全国劳动模范时传祥

科学家华罗庚

新中国成立后,时传祥被工友选为崇文区"粪业工人工会"委员。1952年,他加入了北京市崇文区清洁队,继续从事城市清洁工作。此时,北京市人民政府为了体现对清洁工人劳动的尊重,规定他们的工资高于别的行业,减轻掏粪工人的劳动强度,把过去送粪的轱辘车全部换成汽车。时传祥合理计算工时,挖掘潜力,把过去7个人一班的大班,改为5个人一班的小班。他带领全班由过去每人每班背50桶增加到80桶,他自己则每班背90桶,最多每班掏粪背粪达5吨。管区内居民享受到了清洁优美的环境,而他背粪的右肩却被磨出了一层厚厚的老茧,因而赢得了人们的普遍尊敬。他以主人翁的姿态,以"搞好环境卫生,美化人民首都"为己任,肩背粪桶,走家串户,利用公休日为居民、机关和学校义务清理粪便,整修厕所。1959年被选为全国劳动模范,国家主席刘少奇说到:"你掏大粪是人民勤务员,我当主席也是人民勤务员,这只是革命分工不同。"时传祥也表示:"我要永远听党的话,当一辈子掏粪工。"

思考:时传祥的事迹能够反映出这一时期怎样的社会风尚?这些风尚有什么影响?

(2)表现: ①全社会形成了健康向上的道德风尚。

②形成了热爱党、热爱社会主义的政治氛围。

③形成了关心集体、无私奉献、全心全意为人民服务的行动准则。

④形成了互相关心、互相爱护、互相帮助的新型人际关系。

(3)影响: 极大激发了全国人民的热情和干劲。

2.改革开放后

(1)背景:建设社会主义物质文明的同时,加强社会主义精神文明建设。中共中央颁布有关加强社会主义精神文明建设指导方针的决议,号召并鼓励开展群众性精神文明创建活动。

(2)表现

“五讲四美三热爱”

三大系列创建活动

1994爱国主义教育

80年代

90年代

思想道德建设

2001

思考点:爱国主义教育和公民道德建设对社会主义精神文明建设有何作用?

爱国主义教育是加强社会主义精神文明建设的核心内容何有效途径。

思想道德建设是社会主义精神文明建设的重要内容和中心环节,对社会政治经济发展有巨大能动作用。

3.社会主义核心价值观

第一次提出建设社会主义核心价值体系的战略任务。

中共十六届六中全会

中共十七大

中共十八大

提出“社会主义核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现。”

进一步提炼、概括,形成简明扼要、便于传播和弘扬的社会主义核心价值观。

国家层面的价值目标

社会层面的价值取向

个人层面的价值准则

思考:社会主义核心价值观对于新时期中国发展有何影响?

①社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现,凝结着全体人民共同的价值追求。

②培育和践行社会主义核心价值观,涌现出一大批全国道德模范。

③为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚起强大的精神力量。

(2)意义

思考:从“时代楷模”的身上我们能够学习到哪些精神?

热爱祖国、奉献人民、自强不息、砥砺前行、积极进取、崇德向善

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理