第一单元1.1《氓》课件(共58张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 第一单元1.1《氓》课件(共58张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-05 11:45:47 | ||

图片预览

文档简介

(共58张PPT)

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。

关雎

卫风 氓

诗经

《诗经》是我国第一部诗歌总集,收入自西周初年至春秋中叶(公元前11世纪至公元前6世纪)500多年的诗歌,共305篇。先秦称其为《诗》,或取其整数称《诗三百》。西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,并沿用至今。

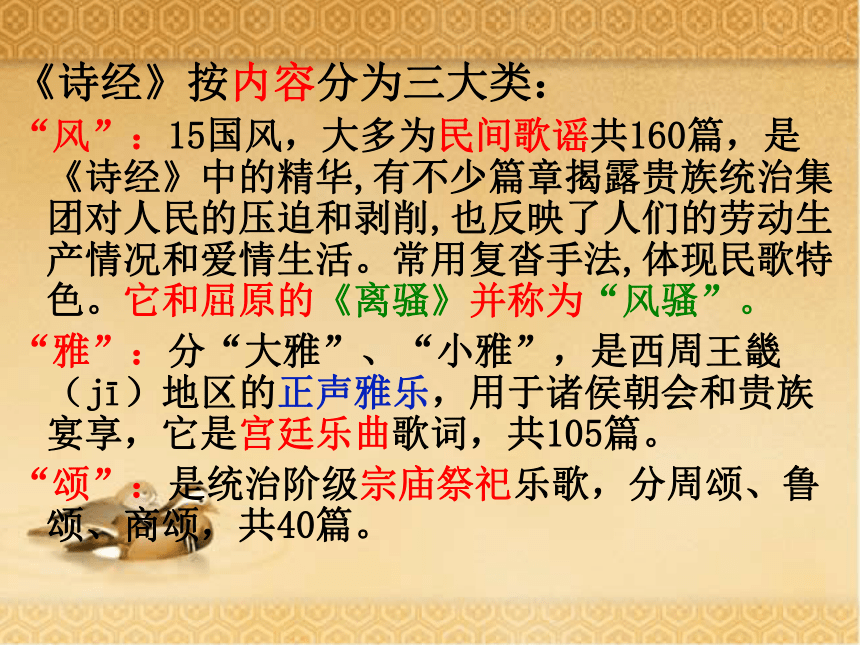

《诗经》按内容分为三大类:

“风”:15国风,大多为民间歌谣共160篇,是《诗经》中的精华,有不少篇章揭露贵族统治集团对人民的压迫和剥削,也反映了人们的劳动生产情况和爱情生活。常用复沓手法,体现民歌特色。它和屈原的《离骚》并称为“风骚”。

“雅”:分“大雅”、“小雅”,是西周王畿(jī)地区的正声雅乐,用于诸侯朝会和贵族宴享,它是宫廷乐曲歌词,共105篇。

“颂”:是统治阶级宗庙祭祀乐歌,分周颂、鲁颂、商颂,共40篇。

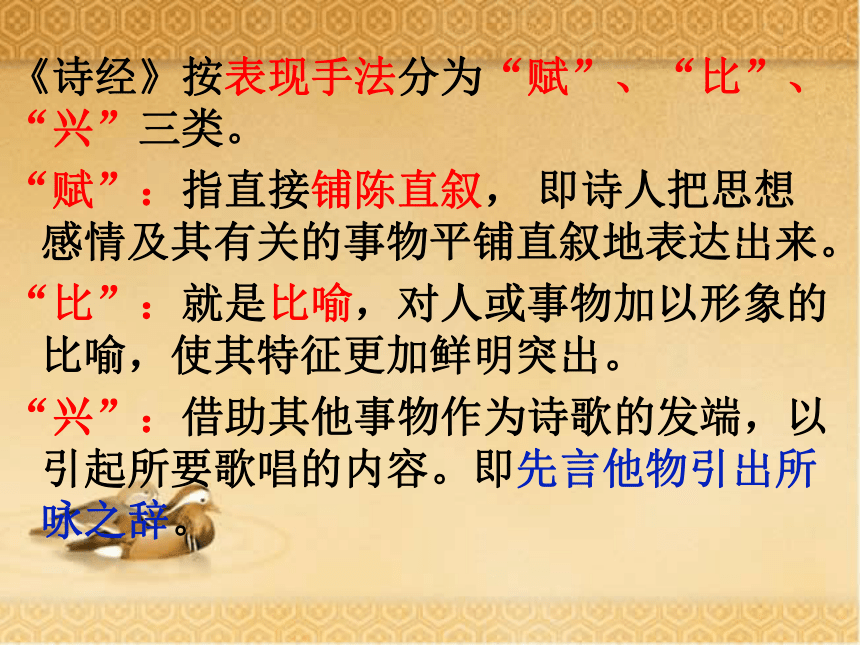

《诗经》按表现手法分为“赋”、“比”、“兴”三类。

“赋”:指直接铺陈直叙, 即诗人把思想感情及其有关的事物平铺直叙地表达出来。

“比”:就是比喻,对人或事物加以形象的比喻,使其特征更加鲜明突出。

“兴”:借助其他事物作为诗歌的发端,以引起所要歌唱的内容。即先言他物引出所咏之辞。

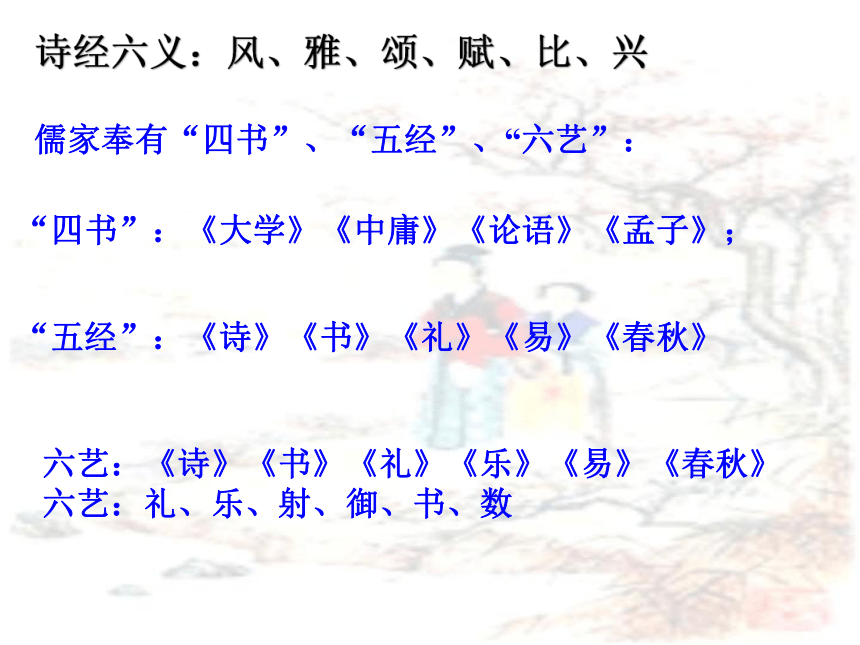

儒家奉有“四书”、“五经”、“六艺”:

“四书”:《大学》《中庸》《论语》《孟子》;

“五经”:《诗》《书》《礼》《易》《春秋》

六艺:《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》

六艺:礼、乐、射、御、书、数

诗经六义:风、雅、颂、赋、比、兴

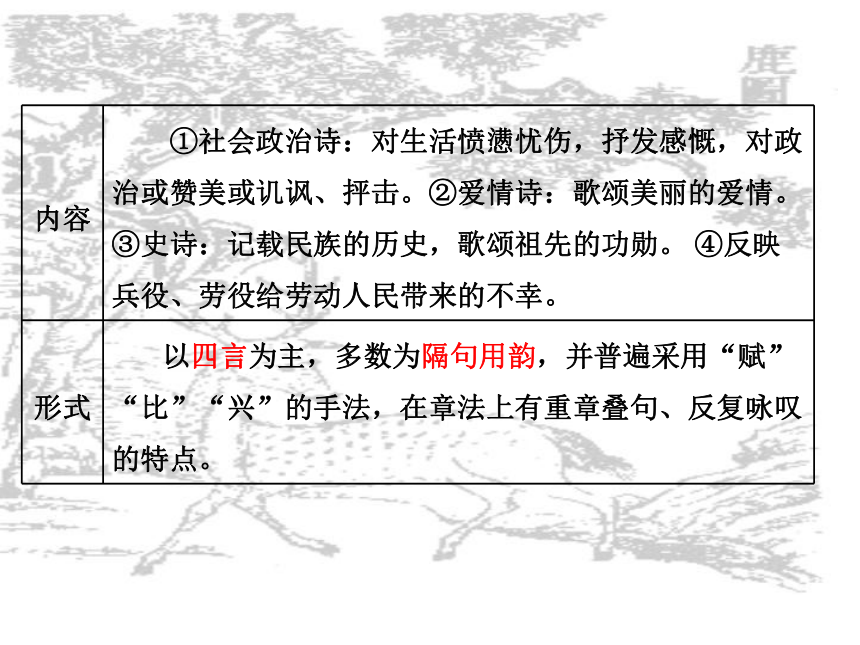

内容 ①社会政治诗:对生活愤懑忧伤,抒发感慨,对政治或赞美或讥讽、抨击。②爱情诗:歌颂美丽的爱情。③史诗:记载民族的历史,歌颂祖先的功勋。 ④反映兵役、劳役给劳动人民带来的不幸。

形式 以四言为主,多数为隔句用韵,并普遍采用“赋”

“比”“兴”的手法,在章法上有重章叠句、反复咏叹的特点。

《诗经》地位

中国现实主义文学的源头是《诗经》。

中国浪漫主义文学的源头是屈原的《离骚》。

第一节:是女子对男子求婚情景的甜蜜回忆。

那个人忠厚老实,拿着布来换丝。并不是真的来换丝,到我这里来是商量婚事的。我送你渡过淇水,直送到顿丘。不是我拖延时间,而是你没有好的媒人。请你不要发怒,就把秋天当作婚期吧。

这表明女子遵循礼教,温柔多情。

第一部分(1-2节):

回忆追述恋爱生活。(恋爱)

第二节:是女子对出嫁情景的回忆。

我登上那倒塌的墙,遥望那复关。没看见复关,眼泪簌簌地掉下来。终于看见了复关,我就有说有笑。你用龟板占卜,用蓍草占卦,没有不吉利的预兆。你用车子来接我,我带上财物嫁给你。

这写出女子的天真、诚挚和对情人的一片深情。

恋爱阶段,男女双方各有何举动?反映出男女主人公什么样的性格

男:抱布贸丝 来、谋

女:乘、望、泣涕、笑、言

男:急躁、任性

女:温柔体贴、纯真热情

思考下面两个问题

1.第一部分用的是什么样的写法

2.这一部分的感情基调如何

答:采用的是“赋”的写法。

赋,就是铺陈直叙,即诗人把思想感情及其有关的事物平铺直叙地表达出来。

答:感情热烈,幸福。

2、第二部分(3-5节):追述婚后生活。 (婚变)

第三节:是女子对婚后生活的追忆,表白自己内心的悲苦。

桑树还没落叶的时候,它的叶子新鲜润泽。唉,斑鸠呀,不要贪吃桑葚。唉,姑娘呀,不要同男子沉溺于爱情。男子沉溺于爱情,还可以脱身。女子沉溺于爱情,就无法脱身了。

这是女子从切身的体验中,认识到那个社会里的妇女和男子处于不平等的地位,希望年轻的姑娘要以她为鉴,吸取教训。

①起过渡作用,诗的前半部分写婚前,后半部分写婚后。

②在读者心理上造成明显的停顿和隔离,暗示着女主人公悲惨的命运已经开始。

从前两章的叙事转入这一部分的叙写,第三章起了什么作用

第四章:仍是女子对婚后生活的回忆,指出婚姻不幸的根源是男子变心。

桑树落叶的时候,它的叶子枯黄,纷纷掉落。自从我嫁到你家,多年来过着贫苦的生活。淇水波涛滚滚,水花打湿了车上的布幔。女子没有什么过错,男子却前后行为不一致了。男子的爱情没有什么定准,他的感情一变再变。

女子自豪地表明自己对爱情的忠贞,而以无比怨愤的心情,痛斥那个男子的负义。

第五节:描写女子婚后的辛劳和所受的虐待,哭诉男子的无情无义。

多年来做你的妻子,家里的劳苦活儿没有不干的。早起晚睡,没有一天不是这样。你的心愿已经满足了,就凶恶起来了。我的兄弟不了解我的处境,都讥笑我啊。我静下心想一想,只能自己伤心。

这些描述,深刻地揭露了当时的社会制度所造成的种种不平等的状况。

鉴赏要点

比、兴艺术手法的运用

第三节

第四节

“桑之未落,其叶沃若”

“于嗟鸠兮, 无食桑葚”

“桑之落矣,其黄而陨”

“淇水汤汤, 渐车帷裳”

兴、比

兴、比

兴、比

兴

比、兴艺术手法的运用

第三节

1、 “桑之未落,其叶沃若”

桑树没有落叶的时候,它的叶子新鲜润泽。

兴、比

提示

兴:先言他物以引起所咏之辞

比:比喻

兴:

比:

以兴起,总结出自己得出的生活经验。

士之耽兮,犹可说也。女之耽兮,不可说也!

喻体 本体

桑

其叶沃若

女子

女子的青春年华

比、兴艺术手法的运用

第三节

2、 “于嗟鸠兮, 无食桑葚”

唉,斑鸠呀,不要贪吃桑葚!

兴、比

提示

兴:先言他物以引起所咏之辞

比:比喻

兴:

比:

以兴起,引出观点。

于嗟女兮,无与士耽。

斑鸠

桑葚

女子

男子

用“鸠”“无食桑葚”比喻女子不要迷恋男子。

喻体 本体

第四节

3、 “桑之落矣,其黄而陨”

桑树落叶的时候,它的叶子枯黄,纷纷掉落下来。

兴、比

兴:

比:

以兴起,引出男子变心的原因。

士也罔极,二三其德

桑

其黄而陨

女子

女子年长色衰

4、 “淇水汤汤, 渐车帷裳”

淇水波涛滚滚,水花打湿了车上的布幔。

兴

兴:

以“淇水”起兴,写出婚后的不幸,并点出婚姻不幸的根

本原因和女子的清白。

女也不爽,士贰其行。士也罔极,二三其德。

喻体 本体

使用比兴手法有什么好处?

结构上:

①在叙事中插入比兴句,使叙事暂时中断,这样就避免了叙事的平铺直叙;

②所插入的比兴句在内容上又起了暗示作用,读者能从中意识到女子的婚后生活并不美满,因此,叙事的线索似断实连;

③诗的前半部分写婚前,后半部分写婚后,中间的比兴起过渡作用。

使用比兴手法有什么好处?

内容上:

①比兴句唤起人丰富的联想。“桑之未落,其叶沃若”和“桑之落矣,其黄而陨”,一般认为它们分别比拟女子容颜的润泽和衰老,并相应地推测女子年长色衰是“氓”变心的重要原因。不过,也不妨理解得宽泛些,比如,“桑之未落,其叶沃若”给人以生机勃勃的感觉,如同女主人公和“氓”之间情意浓密时;“桑之落矣,其黄而陨”的景象,则如同两人感情枯竭时。

②用女子很熟悉的桑树作比,与女主人公劳动女性的身份非常切合,富于生活气息,同时还暗示了她的勤劳。

第三部分(第6节):自我伤心后的感受、决心。(决绝)

第六节:描写女子被遗弃及其坚强的性格。

原想同你白头到老,但现在白头到老的心愿让我怨恨。淇水再宽也有个岸,低湿的洼地再大也有个边。少年时一起愉快地玩耍,尽情地说笑。当年誓言多诚恳,不想现在变了心。违反誓言不念旧情,那就算了吧。

这表现了她与那个男子在思想感情上的彻底决裂,表达了她对那个社会的强烈控诉。

①女主人公通过上文的回忆,自省,在这一章中她做出了选择,是什么样的选择 (用文中的诗句回答)

反是不思,亦已焉哉!

②这反映出她什么样的性格特点

清醒,刚烈

《氓》

恋爱

婚变

决绝

章节:

一 二

三 四 五

六

人物:

女:秋以为期

载笑载言

士贰其行

至于暴矣

亦已焉哉 !

男:氓之蚩蚩

抱布贸丝

夙兴夜寐

靡有朝矣

反是不思

(憨厚老实)

(热情纯真)

(自私变心)

(辛苦蒙辱)

(冷酷无情)

(毅然坚决)

(对比)

情节:

这是一首叙事诗,它以一个女子自述(回忆)的口吻,讲述了她自己的 婚恋悲剧。

结构图

第一节:定情 (赋)

第二节:结婚 (赋)

第三节:深思-劝诫女子不要痴 情 (比、兴)

第四节:生变-控告男子移情别恋 (比、兴)

第五节:悲伤-补叙多年苦楚、处境 (赋)

第六节:觉醒-今昔对比的感受和决心 (赋,比,兴)

恋爱

婚变

决绝

热情

幸福

沉痛

怨恨

清醒

刚强

情节

感情基调

总结:

本诗采用怎样的叙述角度?有何作用?

以“我”(女主人公)的口吻叙述,采用对比写法。

在女主人公的回忆中叙事抒情更能引起人们对其不幸遭遇的同情。

思考

诗中女子的形象。

对爱情与幸福有诚挚的追求、勤劳

无辜被弃、无奈, 不能抗争命运

温柔、坚强

归纳小结

本诗的主题

诗歌叙述了女子从恋爱到被遗弃的经过,批判男子的负心,揭示当时不合理的婚姻带给妇女深刻的痛苦。

提问:你如何看待女主人公的婚姻悲剧?你认为“氓”是个什么样的人?

参考:

女主人公的悲剧具有一定的必然性和普遍性,这是由社会特点决定的。在男权社会中,女性在经济、政治上都处于附属地位,她们的生活天地都很狭小,生活的幸福与否都维系在丈夫身上,,如果遇上一个对感情、对家庭不负责任的丈夫,那她的悲剧是不可避免的。

男主人公“氓”可以说是男权社会时的一个代表性的人物。在求婚时,他对女主人公的感情是真挚的,但是随着时间的流逝,女主人公容颜的渐衰,他的爱情也随风而去,全然不念往日的恩爱,无情地遗弃了妻子,是一个对家庭不负责任的、始乱终弃的家伙。

你知道吗?

女主人公对于那个负心汉的称呼在不断变化,如“氓”、“子”、“复关”、“尔”、“士”等,你知道女子之所以这样称呼的原因吗?

“氓”是对普通百姓的一般称呼,只在女子开始追忆的时候出现;

“子”是对男子的美称;

“尔”是一般的称呼,它们用于两人确定恋爱婚姻关系后,拉近了两人的关系;

“复关”以住处代指心上人,表达了女子因为害羞,不愿直呼心上人的心理;

婚后称丈夫为“士”,可能是当时的一种习惯。

补充(成语)

1、二三其德

形容不专一,三心二意。

2、夙兴夜寐

早起晚睡,形容勤劳。(夙:早。兴:起来。寐:睡)

3、白头偕老

夫妇共同生活到老。常用以称颂婚姻美满。(偕老:一同到老)

4、总角之交

指儿时就相识的好朋友。(总角:指代幼年)

5、信誓旦旦

形容誓言极其诚恳可信。

采薇

《诗经》

感知文意

第一部分(1——3)思归之情

第二部分(4——5)戍边生活

第三部分(6) 归途之景

第一节

采薇采薇,采薇采薇一把把,

薇亦作止。薇菜柔嫩初发芽。

曰归曰归,说回家呀道回家,

岁亦莫止。眼看一年又完啦。

靡(mǐ)室靡家,有家等于没有家,

玁(xiǎn )狁(yǔn )之故。为跟玁狁去厮杀。

不遑(huáng )启用,没有空闲来坐下,

玁狁之故。为跟玁狁来厮(sī )杀。

第二节

采薇采薇,采薇采薇一把把,

薇亦柔止。薇菜新芽已长大。

曰归曰归,说回家呀道回家,

心亦忧止。心里忧闷多牵挂。

忧心烈烈,满腔愁绪火辣辣,

载(zài)饥载渴。又饥又渴真苦煞。

我戍(shù )未定,防地调动难定下,

靡使归聘(pìn )!书信托谁捎回家!

第三节

采薇采薇,采薇采薇一把把,

薇亦刚止。薇菜已老发杈枒。

曰归曰归,说回家呀道回家,

岁亦阳止。转眼十月又到啦。

王事靡盬(gǔ ),王室差事没个罢,

不遑(huáng )启用。想要休息没闲暇。

忧心孔疚,满怀忧愁太痛苦,

我行不来!生怕从此不回家。

思考

《采薇》前三节采用了什么手法?

重章叠句

问题二:

问题一 :

有怎样的表达效果

内容:

关键词语的变化,表现了时间的流逝,时序的更替。抒发了主人公的焦虑,痛苦的心情随着服役期限的无限延长越来越重,思乡之情越来越浓。

音节:

反复咏唱,一唱三叹,音节和谐,旋律 协调,在鲜明的节奏中表现出诗歌特有的音乐美。

什么叫重章叠句?有什么作用?

整首诗分几章,各章结构相似,句数相同,句式相同,各章相应 位置的字有的虽有不同,但表意相近,这样的手法就叫做重章叠句。

作用:这种手法的运用一是使得抒发的情感在回旋中有递进,二是突出了主题,三是加强了诗的音乐性和感染力。

第四节

彼尔(ěr)维何?什么花儿开得盛?

维常之华。棠棣花开密层层。

彼路斯何?什么车儿高又大?

君子之车。高大战车将军乘。

戎(róng )车既驾,驾起兵车要出战,

四牡(mǔ )业业。四匹壮马齐奔腾。

岂敢定居?边地怎敢图安居?

一月三捷!一月要争几回胜!

第五节

驾彼四牡(mǔ ) ,驾起四匹大公马,

四牡騤(kuí )騤。马儿雄骏高又大。

君子所依,将军威武倚车立,

小人所腓(féi )。兵士掩护也靠它。

四牡(mǔ )翼翼,四匹马儿多齐整,

象弭(mǐ )鱼服。鱼皮箭袋雕弓挂。

岂不日戒,哪有一天不戒备,

玁(xiǎn)狁(yǔn )孔棘(jí )!军情紧急不卸甲!

朗读四五两章

对战争场面的描写

写的是战车,战马,象弭,鱼服以及士兵的劳累奔波,饥渴难当。

细节描写

2、你还能读出什么?怎么表现出来的?

苦乐不均的怨恨情绪

1、这里写了些什么?此处运用了什么表现手法?

对比

第六节

昔我往矣,回想当初出征时,

杨柳依依;杨柳依依随风吹;

今我来思,如今回来路途中,

雨雪霏霏。大雪纷纷满天飞。

行道迟迟,道路泥泞难行走,

载渴载饥。又渴又饥真劳累。

我心伤悲,满心伤感满腔悲。

莫知我哀!我的哀痛谁体会!

采薇第六章,写戍卒归途中悲伤痛苦的心情。有了前面的一系列铺垫,经过出生入死的战斗之后,战争的幸存者终于踏上了归家的路途。但作品并没有写士卒胜利后的喜悦,而是营造了昔日杨柳依依、如今雨雪霏霏的场景,写的是历经磨难之后内心深处的凄凉和悲苦,而且“行道迟迟,载饥载渴”,归乡的路依然那么艰难。

名句赏析

“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。”被视为情景交融的佳句。理解前人对这两句诗的评价。

——清人王夫之在论《诗经·小雅·采薇》“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏”两句时说:“以乐景写哀,以哀景写乐,以倍增其哀乐。”

——当初离家出征的时候,心里是悲伤的,却用杨柳春风来反衬;如今走在回家的路上,心里是高兴的,却用大雪纷飞来反衬。

这里诗人没有直接倾诉内心的感情,而是以春天随风飘拂的柳丝来渲染昔日上路时的依依惜别之情,用雨雪纷飞来表现今日返家路途的艰难和内心的悲苦,让那一股缠绵的、深邃的、飘忽的情思从风景画面中自然流露出,含蓄隽永,余味无穷。

“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏”为什么一直备受人们的赞赏

这四句诗里含有两个典型画面,一是春天里微风轻吹,柳枝飘拂的画面,一是寒冬时节雪花纷飞的画面,抒情主人公的感情就蕴涵在这两个画面中,而没有明说出来。这样,以景写情,情景交融,显得既富于形象性,又含而不露,耐人寻味,给读者的欣赏活动创造了很大的空间。

“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏”被视为情景交融的佳句 ,说说你的看法。

参考

一以往昔之虚衬眼前之实,以凯旋之乐衬内心之悲痛;以乐景写哀,以哀景写乐

二以景写情,情景交融,含畜形象,耐人寻味;

三“杨柳依依”与“雨雪霏霏”对比,突出不胜今昔之感;

四大雪交加,饥渴难当,情境实悲;

五语调低沉,低回往复,气氛悲怆。

主题:

《采薇》一诗描写西周时期一位饱尝服役思家之苦的戍边战士在归途中所思所想,表现了普通士兵在离乡出征岁月里的艰苦生活和内心伤痛,抒发了对战争的不满和对故乡的思念。

渡汉江

宋之问

岭 外 音 书 绝 ,

经 冬 复 立 春 。

近 乡 情 更 怯 ,

不 敢 问 来 人 。

这是久离家乡而返归途中所写的抒情诗。诗意在写思乡情切,但却正意反说。写愈近家乡,愈不敢问及家乡消息,担心听到坏的消息,而伤了好的愿望。语极浅近,描摹心理,不事造作,自然至美。

延伸拓展

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。

关雎

卫风 氓

诗经

《诗经》是我国第一部诗歌总集,收入自西周初年至春秋中叶(公元前11世纪至公元前6世纪)500多年的诗歌,共305篇。先秦称其为《诗》,或取其整数称《诗三百》。西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,并沿用至今。

《诗经》按内容分为三大类:

“风”:15国风,大多为民间歌谣共160篇,是《诗经》中的精华,有不少篇章揭露贵族统治集团对人民的压迫和剥削,也反映了人们的劳动生产情况和爱情生活。常用复沓手法,体现民歌特色。它和屈原的《离骚》并称为“风骚”。

“雅”:分“大雅”、“小雅”,是西周王畿(jī)地区的正声雅乐,用于诸侯朝会和贵族宴享,它是宫廷乐曲歌词,共105篇。

“颂”:是统治阶级宗庙祭祀乐歌,分周颂、鲁颂、商颂,共40篇。

《诗经》按表现手法分为“赋”、“比”、“兴”三类。

“赋”:指直接铺陈直叙, 即诗人把思想感情及其有关的事物平铺直叙地表达出来。

“比”:就是比喻,对人或事物加以形象的比喻,使其特征更加鲜明突出。

“兴”:借助其他事物作为诗歌的发端,以引起所要歌唱的内容。即先言他物引出所咏之辞。

儒家奉有“四书”、“五经”、“六艺”:

“四书”:《大学》《中庸》《论语》《孟子》;

“五经”:《诗》《书》《礼》《易》《春秋》

六艺:《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》

六艺:礼、乐、射、御、书、数

诗经六义:风、雅、颂、赋、比、兴

内容 ①社会政治诗:对生活愤懑忧伤,抒发感慨,对政治或赞美或讥讽、抨击。②爱情诗:歌颂美丽的爱情。③史诗:记载民族的历史,歌颂祖先的功勋。 ④反映兵役、劳役给劳动人民带来的不幸。

形式 以四言为主,多数为隔句用韵,并普遍采用“赋”

“比”“兴”的手法,在章法上有重章叠句、反复咏叹的特点。

《诗经》地位

中国现实主义文学的源头是《诗经》。

中国浪漫主义文学的源头是屈原的《离骚》。

第一节:是女子对男子求婚情景的甜蜜回忆。

那个人忠厚老实,拿着布来换丝。并不是真的来换丝,到我这里来是商量婚事的。我送你渡过淇水,直送到顿丘。不是我拖延时间,而是你没有好的媒人。请你不要发怒,就把秋天当作婚期吧。

这表明女子遵循礼教,温柔多情。

第一部分(1-2节):

回忆追述恋爱生活。(恋爱)

第二节:是女子对出嫁情景的回忆。

我登上那倒塌的墙,遥望那复关。没看见复关,眼泪簌簌地掉下来。终于看见了复关,我就有说有笑。你用龟板占卜,用蓍草占卦,没有不吉利的预兆。你用车子来接我,我带上财物嫁给你。

这写出女子的天真、诚挚和对情人的一片深情。

恋爱阶段,男女双方各有何举动?反映出男女主人公什么样的性格

男:抱布贸丝 来、谋

女:乘、望、泣涕、笑、言

男:急躁、任性

女:温柔体贴、纯真热情

思考下面两个问题

1.第一部分用的是什么样的写法

2.这一部分的感情基调如何

答:采用的是“赋”的写法。

赋,就是铺陈直叙,即诗人把思想感情及其有关的事物平铺直叙地表达出来。

答:感情热烈,幸福。

2、第二部分(3-5节):追述婚后生活。 (婚变)

第三节:是女子对婚后生活的追忆,表白自己内心的悲苦。

桑树还没落叶的时候,它的叶子新鲜润泽。唉,斑鸠呀,不要贪吃桑葚。唉,姑娘呀,不要同男子沉溺于爱情。男子沉溺于爱情,还可以脱身。女子沉溺于爱情,就无法脱身了。

这是女子从切身的体验中,认识到那个社会里的妇女和男子处于不平等的地位,希望年轻的姑娘要以她为鉴,吸取教训。

①起过渡作用,诗的前半部分写婚前,后半部分写婚后。

②在读者心理上造成明显的停顿和隔离,暗示着女主人公悲惨的命运已经开始。

从前两章的叙事转入这一部分的叙写,第三章起了什么作用

第四章:仍是女子对婚后生活的回忆,指出婚姻不幸的根源是男子变心。

桑树落叶的时候,它的叶子枯黄,纷纷掉落。自从我嫁到你家,多年来过着贫苦的生活。淇水波涛滚滚,水花打湿了车上的布幔。女子没有什么过错,男子却前后行为不一致了。男子的爱情没有什么定准,他的感情一变再变。

女子自豪地表明自己对爱情的忠贞,而以无比怨愤的心情,痛斥那个男子的负义。

第五节:描写女子婚后的辛劳和所受的虐待,哭诉男子的无情无义。

多年来做你的妻子,家里的劳苦活儿没有不干的。早起晚睡,没有一天不是这样。你的心愿已经满足了,就凶恶起来了。我的兄弟不了解我的处境,都讥笑我啊。我静下心想一想,只能自己伤心。

这些描述,深刻地揭露了当时的社会制度所造成的种种不平等的状况。

鉴赏要点

比、兴艺术手法的运用

第三节

第四节

“桑之未落,其叶沃若”

“于嗟鸠兮, 无食桑葚”

“桑之落矣,其黄而陨”

“淇水汤汤, 渐车帷裳”

兴、比

兴、比

兴、比

兴

比、兴艺术手法的运用

第三节

1、 “桑之未落,其叶沃若”

桑树没有落叶的时候,它的叶子新鲜润泽。

兴、比

提示

兴:先言他物以引起所咏之辞

比:比喻

兴:

比:

以兴起,总结出自己得出的生活经验。

士之耽兮,犹可说也。女之耽兮,不可说也!

喻体 本体

桑

其叶沃若

女子

女子的青春年华

比、兴艺术手法的运用

第三节

2、 “于嗟鸠兮, 无食桑葚”

唉,斑鸠呀,不要贪吃桑葚!

兴、比

提示

兴:先言他物以引起所咏之辞

比:比喻

兴:

比:

以兴起,引出观点。

于嗟女兮,无与士耽。

斑鸠

桑葚

女子

男子

用“鸠”“无食桑葚”比喻女子不要迷恋男子。

喻体 本体

第四节

3、 “桑之落矣,其黄而陨”

桑树落叶的时候,它的叶子枯黄,纷纷掉落下来。

兴、比

兴:

比:

以兴起,引出男子变心的原因。

士也罔极,二三其德

桑

其黄而陨

女子

女子年长色衰

4、 “淇水汤汤, 渐车帷裳”

淇水波涛滚滚,水花打湿了车上的布幔。

兴

兴:

以“淇水”起兴,写出婚后的不幸,并点出婚姻不幸的根

本原因和女子的清白。

女也不爽,士贰其行。士也罔极,二三其德。

喻体 本体

使用比兴手法有什么好处?

结构上:

①在叙事中插入比兴句,使叙事暂时中断,这样就避免了叙事的平铺直叙;

②所插入的比兴句在内容上又起了暗示作用,读者能从中意识到女子的婚后生活并不美满,因此,叙事的线索似断实连;

③诗的前半部分写婚前,后半部分写婚后,中间的比兴起过渡作用。

使用比兴手法有什么好处?

内容上:

①比兴句唤起人丰富的联想。“桑之未落,其叶沃若”和“桑之落矣,其黄而陨”,一般认为它们分别比拟女子容颜的润泽和衰老,并相应地推测女子年长色衰是“氓”变心的重要原因。不过,也不妨理解得宽泛些,比如,“桑之未落,其叶沃若”给人以生机勃勃的感觉,如同女主人公和“氓”之间情意浓密时;“桑之落矣,其黄而陨”的景象,则如同两人感情枯竭时。

②用女子很熟悉的桑树作比,与女主人公劳动女性的身份非常切合,富于生活气息,同时还暗示了她的勤劳。

第三部分(第6节):自我伤心后的感受、决心。(决绝)

第六节:描写女子被遗弃及其坚强的性格。

原想同你白头到老,但现在白头到老的心愿让我怨恨。淇水再宽也有个岸,低湿的洼地再大也有个边。少年时一起愉快地玩耍,尽情地说笑。当年誓言多诚恳,不想现在变了心。违反誓言不念旧情,那就算了吧。

这表现了她与那个男子在思想感情上的彻底决裂,表达了她对那个社会的强烈控诉。

①女主人公通过上文的回忆,自省,在这一章中她做出了选择,是什么样的选择 (用文中的诗句回答)

反是不思,亦已焉哉!

②这反映出她什么样的性格特点

清醒,刚烈

《氓》

恋爱

婚变

决绝

章节:

一 二

三 四 五

六

人物:

女:秋以为期

载笑载言

士贰其行

至于暴矣

亦已焉哉 !

男:氓之蚩蚩

抱布贸丝

夙兴夜寐

靡有朝矣

反是不思

(憨厚老实)

(热情纯真)

(自私变心)

(辛苦蒙辱)

(冷酷无情)

(毅然坚决)

(对比)

情节:

这是一首叙事诗,它以一个女子自述(回忆)的口吻,讲述了她自己的 婚恋悲剧。

结构图

第一节:定情 (赋)

第二节:结婚 (赋)

第三节:深思-劝诫女子不要痴 情 (比、兴)

第四节:生变-控告男子移情别恋 (比、兴)

第五节:悲伤-补叙多年苦楚、处境 (赋)

第六节:觉醒-今昔对比的感受和决心 (赋,比,兴)

恋爱

婚变

决绝

热情

幸福

沉痛

怨恨

清醒

刚强

情节

感情基调

总结:

本诗采用怎样的叙述角度?有何作用?

以“我”(女主人公)的口吻叙述,采用对比写法。

在女主人公的回忆中叙事抒情更能引起人们对其不幸遭遇的同情。

思考

诗中女子的形象。

对爱情与幸福有诚挚的追求、勤劳

无辜被弃、无奈, 不能抗争命运

温柔、坚强

归纳小结

本诗的主题

诗歌叙述了女子从恋爱到被遗弃的经过,批判男子的负心,揭示当时不合理的婚姻带给妇女深刻的痛苦。

提问:你如何看待女主人公的婚姻悲剧?你认为“氓”是个什么样的人?

参考:

女主人公的悲剧具有一定的必然性和普遍性,这是由社会特点决定的。在男权社会中,女性在经济、政治上都处于附属地位,她们的生活天地都很狭小,生活的幸福与否都维系在丈夫身上,,如果遇上一个对感情、对家庭不负责任的丈夫,那她的悲剧是不可避免的。

男主人公“氓”可以说是男权社会时的一个代表性的人物。在求婚时,他对女主人公的感情是真挚的,但是随着时间的流逝,女主人公容颜的渐衰,他的爱情也随风而去,全然不念往日的恩爱,无情地遗弃了妻子,是一个对家庭不负责任的、始乱终弃的家伙。

你知道吗?

女主人公对于那个负心汉的称呼在不断变化,如“氓”、“子”、“复关”、“尔”、“士”等,你知道女子之所以这样称呼的原因吗?

“氓”是对普通百姓的一般称呼,只在女子开始追忆的时候出现;

“子”是对男子的美称;

“尔”是一般的称呼,它们用于两人确定恋爱婚姻关系后,拉近了两人的关系;

“复关”以住处代指心上人,表达了女子因为害羞,不愿直呼心上人的心理;

婚后称丈夫为“士”,可能是当时的一种习惯。

补充(成语)

1、二三其德

形容不专一,三心二意。

2、夙兴夜寐

早起晚睡,形容勤劳。(夙:早。兴:起来。寐:睡)

3、白头偕老

夫妇共同生活到老。常用以称颂婚姻美满。(偕老:一同到老)

4、总角之交

指儿时就相识的好朋友。(总角:指代幼年)

5、信誓旦旦

形容誓言极其诚恳可信。

采薇

《诗经》

感知文意

第一部分(1——3)思归之情

第二部分(4——5)戍边生活

第三部分(6) 归途之景

第一节

采薇采薇,采薇采薇一把把,

薇亦作止。薇菜柔嫩初发芽。

曰归曰归,说回家呀道回家,

岁亦莫止。眼看一年又完啦。

靡(mǐ)室靡家,有家等于没有家,

玁(xiǎn )狁(yǔn )之故。为跟玁狁去厮杀。

不遑(huáng )启用,没有空闲来坐下,

玁狁之故。为跟玁狁来厮(sī )杀。

第二节

采薇采薇,采薇采薇一把把,

薇亦柔止。薇菜新芽已长大。

曰归曰归,说回家呀道回家,

心亦忧止。心里忧闷多牵挂。

忧心烈烈,满腔愁绪火辣辣,

载(zài)饥载渴。又饥又渴真苦煞。

我戍(shù )未定,防地调动难定下,

靡使归聘(pìn )!书信托谁捎回家!

第三节

采薇采薇,采薇采薇一把把,

薇亦刚止。薇菜已老发杈枒。

曰归曰归,说回家呀道回家,

岁亦阳止。转眼十月又到啦。

王事靡盬(gǔ ),王室差事没个罢,

不遑(huáng )启用。想要休息没闲暇。

忧心孔疚,满怀忧愁太痛苦,

我行不来!生怕从此不回家。

思考

《采薇》前三节采用了什么手法?

重章叠句

问题二:

问题一 :

有怎样的表达效果

内容:

关键词语的变化,表现了时间的流逝,时序的更替。抒发了主人公的焦虑,痛苦的心情随着服役期限的无限延长越来越重,思乡之情越来越浓。

音节:

反复咏唱,一唱三叹,音节和谐,旋律 协调,在鲜明的节奏中表现出诗歌特有的音乐美。

什么叫重章叠句?有什么作用?

整首诗分几章,各章结构相似,句数相同,句式相同,各章相应 位置的字有的虽有不同,但表意相近,这样的手法就叫做重章叠句。

作用:这种手法的运用一是使得抒发的情感在回旋中有递进,二是突出了主题,三是加强了诗的音乐性和感染力。

第四节

彼尔(ěr)维何?什么花儿开得盛?

维常之华。棠棣花开密层层。

彼路斯何?什么车儿高又大?

君子之车。高大战车将军乘。

戎(róng )车既驾,驾起兵车要出战,

四牡(mǔ )业业。四匹壮马齐奔腾。

岂敢定居?边地怎敢图安居?

一月三捷!一月要争几回胜!

第五节

驾彼四牡(mǔ ) ,驾起四匹大公马,

四牡騤(kuí )騤。马儿雄骏高又大。

君子所依,将军威武倚车立,

小人所腓(féi )。兵士掩护也靠它。

四牡(mǔ )翼翼,四匹马儿多齐整,

象弭(mǐ )鱼服。鱼皮箭袋雕弓挂。

岂不日戒,哪有一天不戒备,

玁(xiǎn)狁(yǔn )孔棘(jí )!军情紧急不卸甲!

朗读四五两章

对战争场面的描写

写的是战车,战马,象弭,鱼服以及士兵的劳累奔波,饥渴难当。

细节描写

2、你还能读出什么?怎么表现出来的?

苦乐不均的怨恨情绪

1、这里写了些什么?此处运用了什么表现手法?

对比

第六节

昔我往矣,回想当初出征时,

杨柳依依;杨柳依依随风吹;

今我来思,如今回来路途中,

雨雪霏霏。大雪纷纷满天飞。

行道迟迟,道路泥泞难行走,

载渴载饥。又渴又饥真劳累。

我心伤悲,满心伤感满腔悲。

莫知我哀!我的哀痛谁体会!

采薇第六章,写戍卒归途中悲伤痛苦的心情。有了前面的一系列铺垫,经过出生入死的战斗之后,战争的幸存者终于踏上了归家的路途。但作品并没有写士卒胜利后的喜悦,而是营造了昔日杨柳依依、如今雨雪霏霏的场景,写的是历经磨难之后内心深处的凄凉和悲苦,而且“行道迟迟,载饥载渴”,归乡的路依然那么艰难。

名句赏析

“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。”被视为情景交融的佳句。理解前人对这两句诗的评价。

——清人王夫之在论《诗经·小雅·采薇》“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏”两句时说:“以乐景写哀,以哀景写乐,以倍增其哀乐。”

——当初离家出征的时候,心里是悲伤的,却用杨柳春风来反衬;如今走在回家的路上,心里是高兴的,却用大雪纷飞来反衬。

这里诗人没有直接倾诉内心的感情,而是以春天随风飘拂的柳丝来渲染昔日上路时的依依惜别之情,用雨雪纷飞来表现今日返家路途的艰难和内心的悲苦,让那一股缠绵的、深邃的、飘忽的情思从风景画面中自然流露出,含蓄隽永,余味无穷。

“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏”为什么一直备受人们的赞赏

这四句诗里含有两个典型画面,一是春天里微风轻吹,柳枝飘拂的画面,一是寒冬时节雪花纷飞的画面,抒情主人公的感情就蕴涵在这两个画面中,而没有明说出来。这样,以景写情,情景交融,显得既富于形象性,又含而不露,耐人寻味,给读者的欣赏活动创造了很大的空间。

“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏”被视为情景交融的佳句 ,说说你的看法。

参考

一以往昔之虚衬眼前之实,以凯旋之乐衬内心之悲痛;以乐景写哀,以哀景写乐

二以景写情,情景交融,含畜形象,耐人寻味;

三“杨柳依依”与“雨雪霏霏”对比,突出不胜今昔之感;

四大雪交加,饥渴难当,情境实悲;

五语调低沉,低回往复,气氛悲怆。

主题:

《采薇》一诗描写西周时期一位饱尝服役思家之苦的戍边战士在归途中所思所想,表现了普通士兵在离乡出征岁月里的艰苦生活和内心伤痛,抒发了对战争的不满和对故乡的思念。

渡汉江

宋之问

岭 外 音 书 绝 ,

经 冬 复 立 春 。

近 乡 情 更 怯 ,

不 敢 问 来 人 。

这是久离家乡而返归途中所写的抒情诗。诗意在写思乡情切,但却正意反说。写愈近家乡,愈不敢问及家乡消息,担心听到坏的消息,而伤了好的愿望。语极浅近,描摹心理,不事造作,自然至美。

延伸拓展