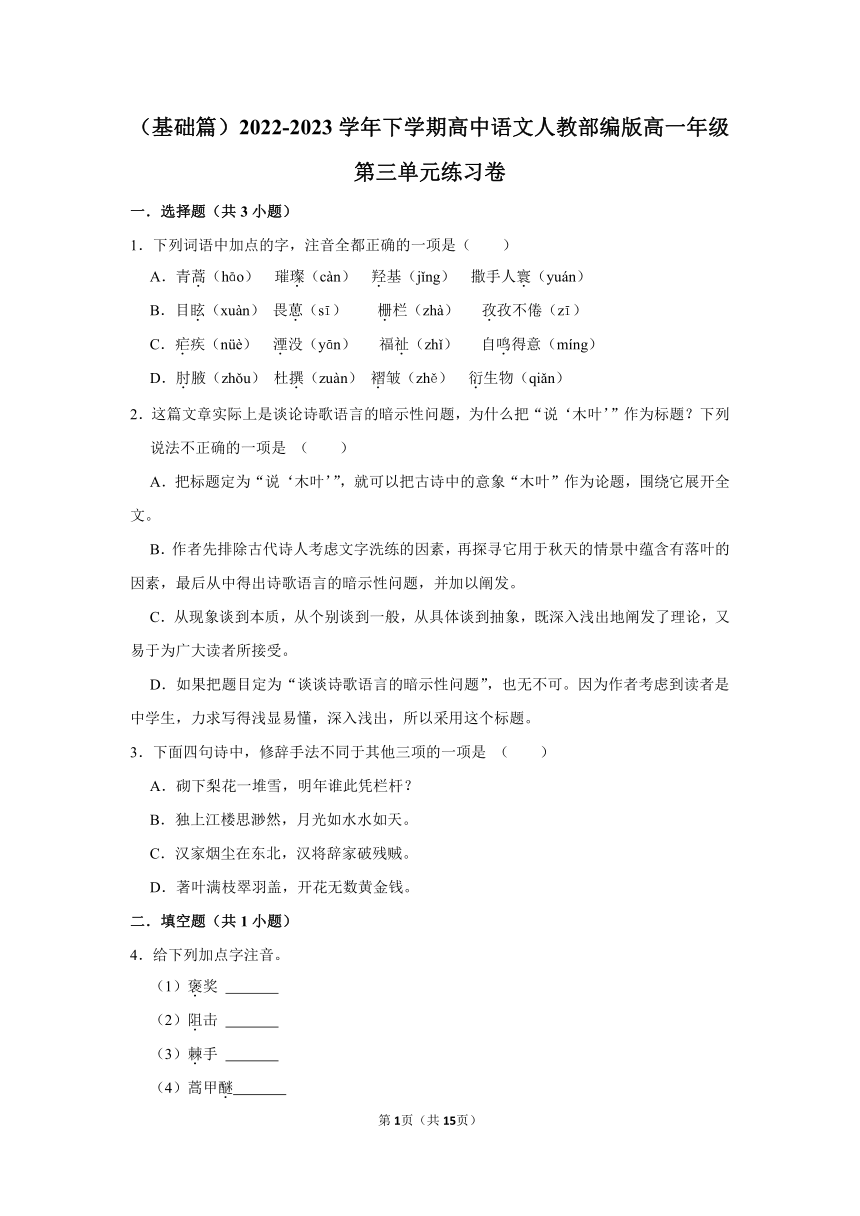

(基础篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高一年级第三单元练习卷(含答案)

文档属性

| 名称 | (基础篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高一年级第三单元练习卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 72.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-05 13:22:22 | ||

图片预览

文档简介

(基础篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高一年级第三单元练习卷

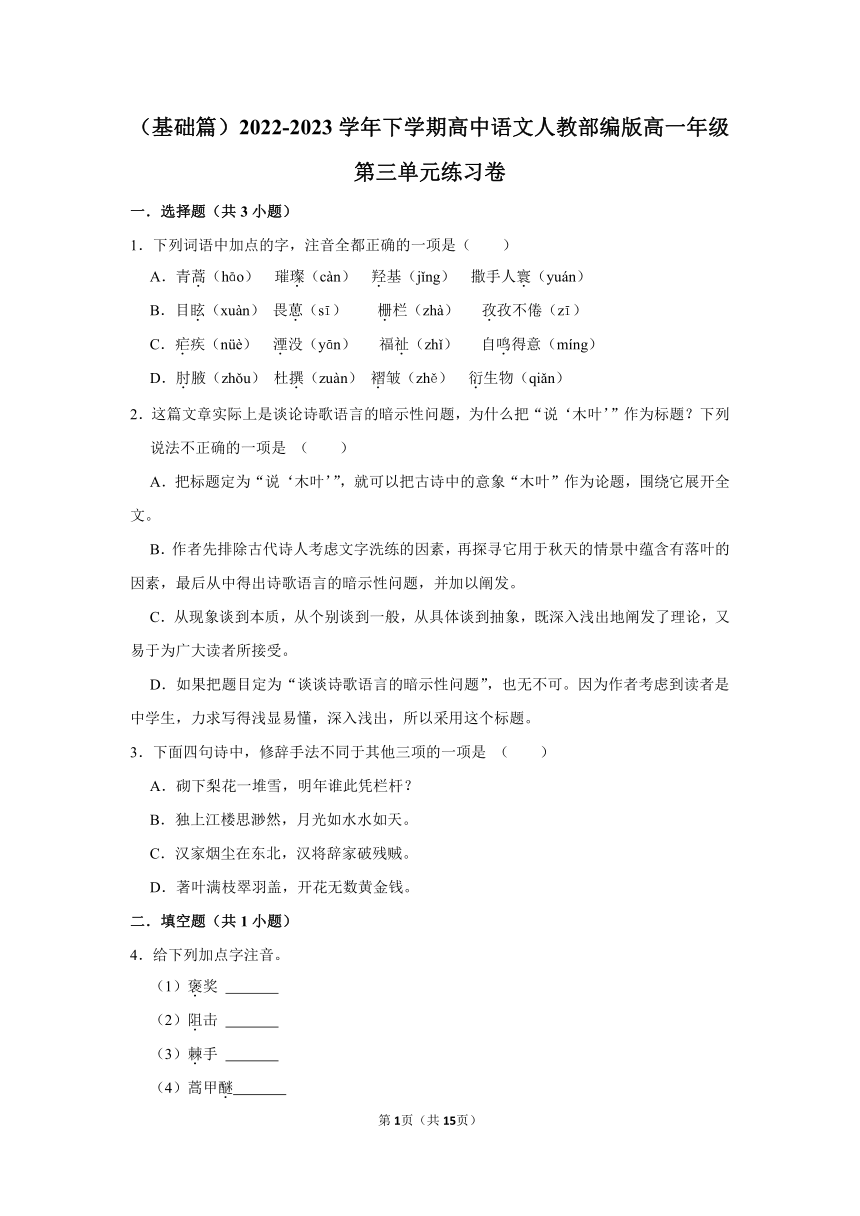

一.选择题(共3小题)

1.下列词语中加点的字,注音全都正确的一项是( )

A.青蒿(hāo) 璀璨(càn) 羟基(jǐng) 撒手人寰(yuán)

B.目眩(xuàn) 畏葸(sī) 栅栏(zhà) 孜孜不倦(zī)

C.疟疾(nüè) 湮没(yān) 福祉(zhǐ) 自鸣得意(míng)

D.肘腋(zhǒu) 杜撰(zuàn) 褶皱(zhě) 衍生物(qiǎn)

2.这篇文章实际上是谈论诗歌语言的暗示性问题,为什么把“说‘木叶’”作为标题?下列说法不正确的一项是 ( )

A.把标题定为“说‘木叶’”,就可以把古诗中的意象“木叶”作为论题,围绕它展开全文。

B.作者先排除古代诗人考虑文字洗练的因素,再探寻它用于秋天的情景中蕴含有落叶的因素,最后从中得出诗歌语言的暗示性问题,并加以阐发。

C.从现象谈到本质,从个别谈到一般,从具体谈到抽象,既深入浅出地阐发了理论,又易于为广大读者所接受。

D.如果把题目定为“谈谈诗歌语言的暗示性问题”,也无不可。因为作者考虑到读者是中学生,力求写得浅显易懂,深入浅出,所以采用这个标题。

3.下面四句诗中,修辞手法不同于其他三项的一项是 ( )

A.砌下梨花一堆雪,明年谁此凭栏杆?

B.独上江楼思渺然,月光如水水如天。

C.汉家烟尘在东北,汉将辞家破残贼。

D.著叶满枝翠羽盖,开花无数黄金钱。

二.填空题(共1小题)

4.给下列加点字注音。

(1)褒奖

(2)阻击

(3)棘手

(4)蒿甲醚

(5)本芴醇

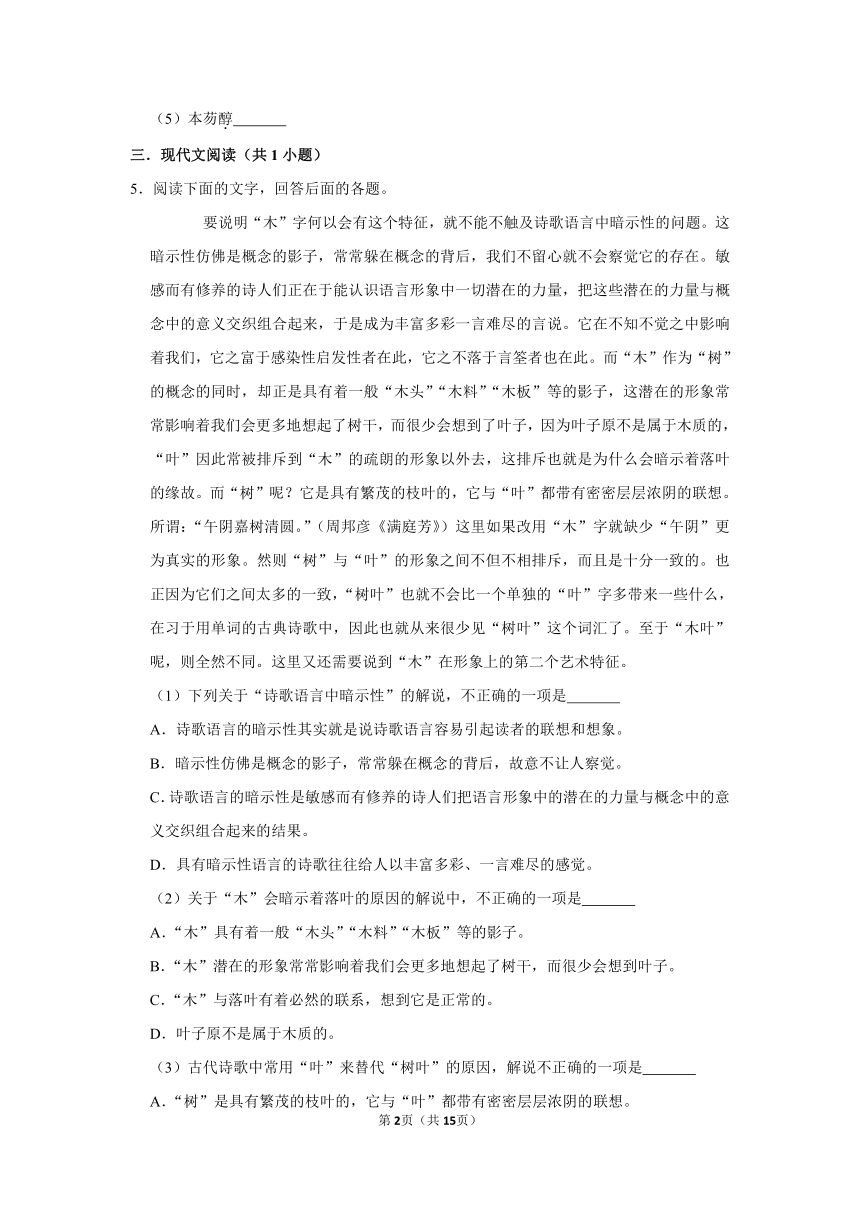

三.现代文阅读(共1小题)

5.阅读下面的文字,回答后面的各题。

要说明“木”字何以会有这个特征,就不能不触及诗歌语言中暗示性的问题。这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩一言难尽的言说。它在不知不觉之中影响着我们,它之富于感染性启发性者在此,它之不落于言筌者也在此。而“木”作为“树”的概念的同时,却正是具有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子,这潜在的形象常常影响着我们会更多地想起了树干,而很少会想到了叶子,因为叶子原不是属于木质的,“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?它是具有繁茂的枝叶的,它与“叶”都带有密密层层浓阴的联想。所谓:“午阴嘉树清圆。”(周邦彦《满庭芳》)这里如果改用“木”字就缺少“午阴”更为真实的形象。然则“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且是十分一致的。也正因为它们之间太多的一致,“树叶”也就不会比一个单独的“叶”字多带来一些什么,在习于用单词的古典诗歌中,因此也就从来很少见“树叶”这个词汇了。至于“木叶”呢,则全然不同。这里又还需要说到“木”在形象上的第二个艺术特征。

(1)下列关于“诗歌语言中暗示性”的解说,不正确的一项是

A.诗歌语言的暗示性其实就是说诗歌语言容易引起读者的联想和想象。

B.暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,故意不让人察觉。

C.诗歌语言的暗示性是敏感而有修养的诗人们把语言形象中的潜在的力量与概念中的意义交织组合起来的结果。

D.具有暗示性语言的诗歌往往给人以丰富多彩、一言难尽的感觉。

(2)关于“木”会暗示着落叶的原因的解说中,不正确的一项是

A.“木”具有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子。

B.“木”潜在的形象常常影响着我们会更多地想起了树干,而很少会想到叶子。

C.“木”与落叶有着必然的联系,想到它是正常的。

D.叶子原不是属于木质的。

(3)古代诗歌中常用“叶”来替代“树叶”的原因,解说不正确的一项是

A.“树”是具有繁茂的枝叶的,它与“叶”都带有密密层层浓阴的联想。

B.用“树叶”就缺少“午阴”更为真实的形象。

C.“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且是十分一致的。

D.在习于用单词的古典诗歌中,“树叶”不会比一个单独的“叶”字多带来一些什么。

四.解答题(共3小题)

6.阅读《一名物理学家的教育历程》,完成问题。

阅读本文所谈的第一个故事,分析作者运用了怎样的方法,从“鲤鱼世界”谈到了“高维世界”的。

7.指出下面句子中的语病,并改正。

不但“木”让我们容易想起了树干,而且还会带来了“木”所暗示的颜色性。

改正:

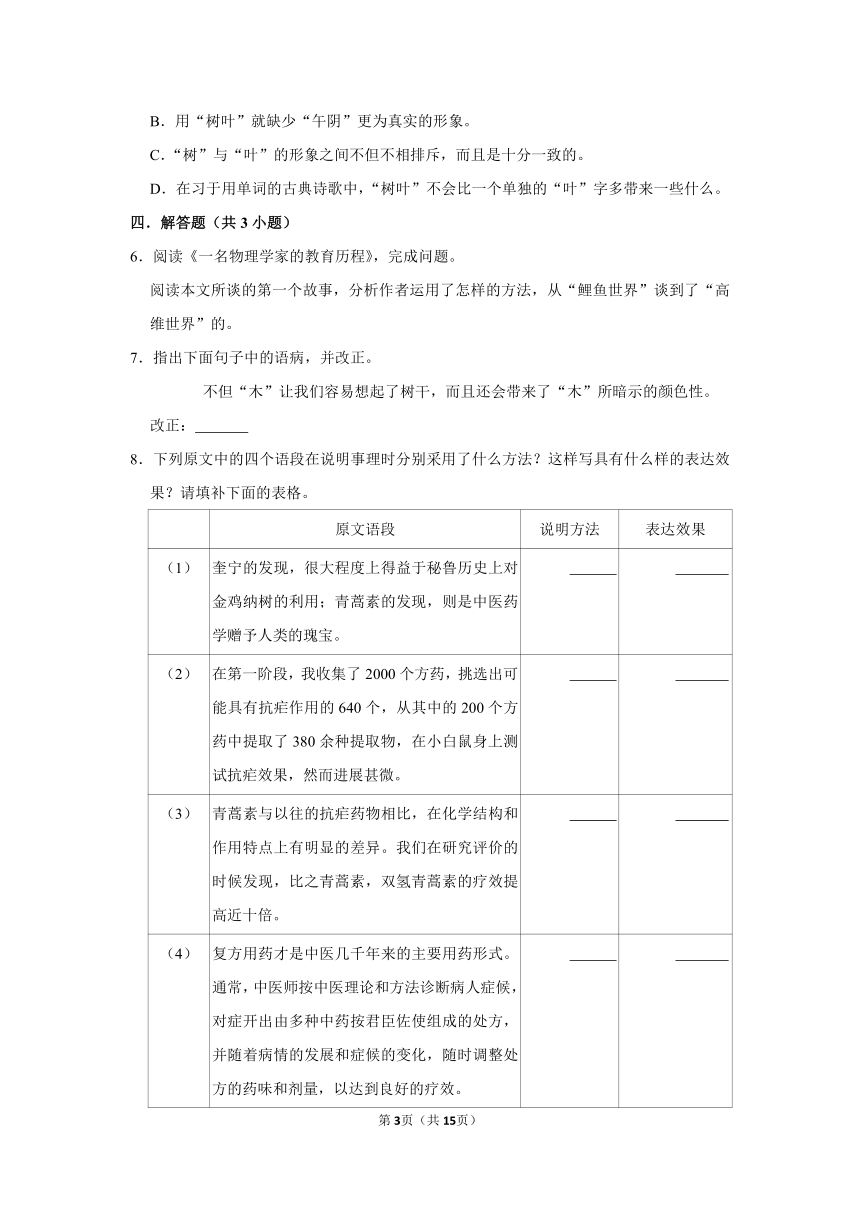

8.下列原文中的四个语段在说明事理时分别采用了什么方法?这样写具有什么样的表达效果?请填补下面的表格。

原文语段 说明方法 表达效果

(1) 奎宁的发现,很大程度上得益于秘鲁历史上对金鸡纳树的利用;青蒿素的发现,则是中医药学赠予人类的瑰宝。

(2) 在第一阶段,我收集了2000个方药,挑选出可能具有抗疟作用的640个,从其中的200个方药中提取了380余种提取物,在小白鼠身上测试抗疟效果,然而进展甚微。

(3) 青蒿素与以往的抗疟药物相比,在化学结构和作用特点上有明显的差异。我们在研究评价的时候发现,比之青蒿素,双氢青蒿素的疗效提高近十倍。

(4) 复方用药才是中医几千年来的主要用药形式。通常,中医师按中医理论和方法诊断病人症候,对症开出由多种中药按君臣佐使组成的处方,并随着病情的发展和症候的变化,随时调整处方的药味和剂量,以达到良好的疗效。

五.语言文字应用(共2小题)

9.下面文段有四处语病,请指出其序号并做修政,使语言表达准确流畅。

①中国国内疫情防控形势不断向好,②当务之急是疫情防控中的思想问题和心理问题不容忽视。③谣言的传播与产生,与价值认知错位、心理焦虑恐慌有关。因此,④基于大数据对全国或地区不同层次的舆论,⑤可精准把握疫情形势下人民群众的思想困惑和心理焦虑问题,甚至谣言问题,⑥继而邀请学者专家以新闻发布会、视频讲座等方式快速回应,⑦组织心理专家通过网络在线的形式进行精准性心理辅导和疏导,⑧以堵塞网络谣言产生的土壤。

10.阅读下面的文字,完成下面小题。

中国古代最早的窗子谈不上美观,经过千百年的发展,中国窗子才形成自己独特的风格。随着岁月的流逝,使它们成为最富有美学表现力的中国建筑的因素。

在中国,有多少工匠,( ),如正方形、长方形、圆形和菱形等等,或单独存在或互相交替使用,看起来就像有无数的组合。有简单的图案,也有独具特色的图案,一切都用薄薄的棕色或红色木条制作成。

每当夜幕降临,从中国传统院落大门旁边的影壁小心地往里看,就能看到像自身发光的抽象画一样的木制窗子,窗子木格细细地勾画着自己精致的线条,微弱的灯光洒在院子里,消失在甬道长廊,婆娑竹影上。偶尔有人在室内走动,身影在洁白的窗纸上滑动,充满神秘的色彩。

(节选自《汉字王国》有删改)

(1)下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是

A.就可能有多少种装饰图案的窗子,但原则上都是对称的变化

B.窗子就可能有多少种装饰图案,但原则上都是对称的变化

C.即使原则上都是对称的变化,窗子也会有各种各样的装饰图案

D.即使对称变化是窗子的设计原则,也会有各种各样的装饰图案

(2)下列各项中与画波浪线句子使用相同修辞手法的一项是

A.戎马关山北,凭轩涕泗流。

B.问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

C.自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。

D.凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?

(3)文中画横线的语句有语病,请修改。

(基础篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高一年级第三单元练习卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共3小题)

1.下列词语中加点的字,注音全都正确的一项是( )

A.青蒿(hāo) 璀璨(càn) 羟基(jǐng) 撒手人寰(yuán)

B.目眩(xuàn) 畏葸(sī) 栅栏(zhà) 孜孜不倦(zī)

C.疟疾(nüè) 湮没(yān) 福祉(zhǐ) 自鸣得意(míng)

D.肘腋(zhǒu) 杜撰(zuàn) 褶皱(zhě) 衍生物(qiǎn)

【解答】A.“羟基”中的“羟”应读作“qiǎng”,“撒手人寰”中的“寰”应读作“huán”。

B.“畏葸”中的“葸”应读作“xǐ”。

C.正确。

D.“杜撰”中的“撰”应读作“zhuàn”,“衍生物”中的“衍”应读作“yǎn”。

故选:C。

【点评】此类题目多考查生僻字、多音字和形似字。多音字有时会因为作动词和作名词的不同,读音也不同。形似字按照意义的不同,读音也不一样。在分析思考时,要注意声调、韵母是否正确。没有把握的可以用排除法,省时省力。

2.这篇文章实际上是谈论诗歌语言的暗示性问题,为什么把“说‘木叶’”作为标题?下列说法不正确的一项是 ( )

A.把标题定为“说‘木叶’”,就可以把古诗中的意象“木叶”作为论题,围绕它展开全文。

B.作者先排除古代诗人考虑文字洗练的因素,再探寻它用于秋天的情景中蕴含有落叶的因素,最后从中得出诗歌语言的暗示性问题,并加以阐发。

C.从现象谈到本质,从个别谈到一般,从具体谈到抽象,既深入浅出地阐发了理论,又易于为广大读者所接受。

D.如果把题目定为“谈谈诗歌语言的暗示性问题”,也无不可。因为作者考虑到读者是中学生,力求写得浅显易懂,深入浅出,所以采用这个标题。

【解答】D.“因为作者考虑到读者是中学生,力求写得浅显易懂,深入浅出,所以采用这个标题”错,作者写本文时并未想到它被收入课本,也不是专为中学生写的。

故选:D。

【点评】对于教材、考纲中的重点作品,要深入阅读理解,掌握作品的内容、感情、手法等,结合选项仔细比对。

3.下面四句诗中,修辞手法不同于其他三项的一项是 ( )

A.砌下梨花一堆雪,明年谁此凭栏杆?

B.独上江楼思渺然,月光如水水如天。

C.汉家烟尘在东北,汉将辞家破残贼。

D.著叶满枝翠羽盖,开花无数黄金钱。

【解答】A.比喻,把“梨花”比作“雪”;

B.比喻,把“月光”比作“水”;

C.借代,“烟尘”代指“战争”;

D.比喻,把“满枝绿叶”比作“翠绿色的车盖”;把“黄色花朵”比作“金黄的钱币”。

故选:C。

【点评】比喻分为明喻、暗喻、借喻。明喻是本体、喻词和喻体同时出现。常用的喻词有:像、好像、好似、如、如同等,暗喻本体、喻体同时出现,但用是、成等连接。借喻是不出现本体和比喻词,运用它时要求本体与喻体的关系十分密切。

二.填空题(共1小题)

4.给下列加点字注音。

(1)褒奖 bāo

(2)阻击 zǔ

(3)棘手 jí

(4)蒿甲醚 mí

(5)本芴醇 chún

【解答】答案:

(1)bāo

(2)zǔ

(3)jí

(4)mí

(5)chún

【点评】此类题目多考查生僻字、多音字和形似字。多音字有时会因为作动词和作名词的不同,读音也不同。形似字按照意义的不同,读音也不一样。在分析思考时,要注意声调、韵母是否正确。没有把握的可以用排除法,省时省力。

三.现代文阅读(共1小题)

5.阅读下面的文字,回答后面的各题。

要说明“木”字何以会有这个特征,就不能不触及诗歌语言中暗示性的问题。这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩一言难尽的言说。它在不知不觉之中影响着我们,它之富于感染性启发性者在此,它之不落于言筌者也在此。而“木”作为“树”的概念的同时,却正是具有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子,这潜在的形象常常影响着我们会更多地想起了树干,而很少会想到了叶子,因为叶子原不是属于木质的,“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?它是具有繁茂的枝叶的,它与“叶”都带有密密层层浓阴的联想。所谓:“午阴嘉树清圆。”(周邦彦《满庭芳》)这里如果改用“木”字就缺少“午阴”更为真实的形象。然则“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且是十分一致的。也正因为它们之间太多的一致,“树叶”也就不会比一个单独的“叶”字多带来一些什么,在习于用单词的古典诗歌中,因此也就从来很少见“树叶”这个词汇了。至于“木叶”呢,则全然不同。这里又还需要说到“木”在形象上的第二个艺术特征。

(1)下列关于“诗歌语言中暗示性”的解说,不正确的一项是 B

A.诗歌语言的暗示性其实就是说诗歌语言容易引起读者的联想和想象。

B.暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,故意不让人察觉。

C.诗歌语言的暗示性是敏感而有修养的诗人们把语言形象中的潜在的力量与概念中的意义交织组合起来的结果。

D.具有暗示性语言的诗歌往往给人以丰富多彩、一言难尽的感觉。

(2)关于“木”会暗示着落叶的原因的解说中,不正确的一项是 C

A.“木”具有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子。

B.“木”潜在的形象常常影响着我们会更多地想起了树干,而很少会想到叶子。

C.“木”与落叶有着必然的联系,想到它是正常的。

D.叶子原不是属于木质的。

(3)古代诗歌中常用“叶”来替代“树叶”的原因,解说不正确的一项是 B

A.“树”是具有繁茂的枝叶的,它与“叶”都带有密密层层浓阴的联想。

B.用“树叶”就缺少“午阴”更为真实的形象。

C.“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且是十分一致的。

D.在习于用单词的古典诗歌中,“树叶”不会比一个单独的“叶”字多带来一些什么。

【解答】(1)B.“故意不让人察觉”错误,原文为“我们不留心就不会察觉它的存在”。

(2)C.“有着必然的联系”错误,无中生有。

(3)B.“用‘树叶’”错误,原文为:改用“木”字就缺少“午阴”更为真实的形象。

答案:

(1)B

(2)C

(3)B

【点评】选择题主要是考查学生处理信息的能力,因此在考题设置选项时,往往具有迷惑性,仅仅是理清了文章思路还不够,只有掌握了命题的设错规律,才能更准确地识破选项陷阱,排除错项。因此了解错误选项的设置方法,是提高答题准确率的关键。

四.解答题(共3小题)

6.阅读《一名物理学家的教育历程》,完成问题。

阅读本文所谈的第一个故事,分析作者运用了怎样的方法,从“鲤鱼世界”谈到了“高维世界”的。

【解答】在水底的鱼群中可能有一些鲤鱼“科学家”。我想这个鲤鱼“科学家”会对那些提出在睡莲之外还存在有另外一个平行世界的鱼冷嘲热讽。我想,鲤鱼“科学家们”将会聪明地杜撰某种虚构的东西﹣﹣它被称为“力”,来掩盖自己的无知。由于不能理解在看不见的水面上存在的水波,它们将得出这样一个结论:睡莲之所以能够不被触摸而运动,是因为有一种看不见的神秘力在对它起作用。它们可能给这种错觉起一个高深莫测的名称(如超距作用,或没有任何接触睡莲即会运动的能力)。表明作者把人类比作鲤鱼,把人类科学家所做的事情类比与鲤鱼“科学家”的实践,进而引出睡莲之外的高维世界。

答案:

作者运用了类比手法。把人类比作鲤鱼,把人类对周围不可看见的各种振动的认识,类比为“鲤鱼们”对水和暴雨引起事物运动的认识。把“人类科学家”类比为“鲤鱼科学家”把对鲤鱼而言的睡莲之外的世界,类比为对人类而言的“高维世界”,这样可以使高深的科学概念更易于一般人理解。

【点评】“规范作答”不能忘记的三个原则:

(1)答案在文中(直接来源于文中或从文中提炼);

(2)选择并重组文中关键词句(注意原文表述角度与设问角度是否一致);

(3)分点分条作答。

7.指出下面句子中的语病,并改正。

不但“木”让我们容易想起了树干,而且还会带来了“木”所暗示的颜色性。

改正: 语序不当,关联词语位置不当。前后分句主语一致时,主语放在关联词前,所以应改为“‘木’不但让我们容易想起了树干”。

【解答】语序不当,“不但”位置不当。前后分句主语一致时,主语放在关联词前,所以应改为“‘木’不但让我们容易想起了树干”。

故答案为:

语序不当,关联词语位置不当。前后分句主语一致时,主语放在关联词前,所以应改为“‘木’不但让我们容易想起了树干”。

【点评】语序不当类型:1、多项定语次序不当(多项定语一般排列次序 ①表领属或时间、处所的名词、代词或短语,②指示代词、数量短语,③动词或动词性短语,④形容或形容词性短语)。

2、多项状语次序不当。

3、虚词的位置安排得不恰当;特别是“把”字短语位置不当。

4、分句位置不当。

5、相关联的并列词语或短语语序不当。

8.下列原文中的四个语段在说明事理时分别采用了什么方法?这样写具有什么样的表达效果?请填补下面的表格。

原文语段 说明方法 表达效果

(1) 奎宁的发现,很大程度上得益于秘鲁历史上对金鸡纳树的利用;青蒿素的发现,则是中医药学赠予人类的瑰宝。 类比 表明不同民族优秀的传统文化都对于现代医药学的发展起到了积极有益的促进作用。

(2) 在第一阶段,我收集了2000个方药,挑选出可能具有抗疟作用的640个,从其中的200个方药中提取了380余种提取物,在小白鼠身上测试抗疟效果,然而进展甚微。 列数字 数字明确,真实可信,也表现出“523”项目团队在抗疟药物研发过程中巨大的付出与努力。

(3) 青蒿素与以往的抗疟药物相比,在化学结构和作用特点上有明显的差异。我们在研究评价的时候发现,比之青蒿素,双氢青蒿素的疗效提高近十倍。 作比较 突显青蒿素不同于以往抗疟药物的特点以及双氢青蒿素极高的疗效。

(4) 复方用药才是中医几千年来的主要用药形式。通常,中医师按中医理论和方法诊断病人症候,对症开出由多种中药按君臣佐使组成的处方,并随着病情的发展和症候的变化,随时调整处方的药味和剂量,以达到良好的疗效。 下定义 让读者对于概念的内涵、外延、属性有清晰准确的认识和了解。

【解答】(1)从“奎宁的发现,很大程度上得益于秘鲁历史上对金鸡纳树的利用”和“青蒿素的发现,则是中医药学赠予人类的瑰宝”来看,该语段使用了类比的说明方法,更好的突出了不同民族文化对现代医药学的促进作用。

(2)从“我收集了2000个方药,挑选出可能具有抗疟作用的640个,从其中的200个方药中提取了380余种提取物”来看,该语段使用了列数字的说明方法,增强了文章的真实性,也表现了“523”项目团队的巨大的付出。

(3)从“比之青蒿素,双氢青蒿素的疗效提高近十倍”来看,该语段使用了作比较的说明方法,突显了青蒿素的疗效。

(4)从“复方用药才是中医几千年来的主要用药形式。通常,中医师按中医理论和方法诊断病人症候,对症开出由多种中药按君臣佐使组成的处方,并随着病情的发展和症候的变化,随时调整处方的药味和剂量,以达到良好的疗效”来看,该语段使用了下定义的说明方法,试用下定义的说明方法,可以即能让读者了解事物的内涵,也能较全面的了解其外延,对事物准确认识。

答案:

(1)类比。表明不同民族优秀的传统文化都对于现代医药学的发展起到了积极有益的促进作用。

(2)列数字。数字明确,真实可信,也表现出“523”项目团队在抗疟药物研发过程中巨大的付出与努力。

(3)作比较。突显青蒿素不同于以往抗疟药物的特点以及双氢青蒿素极高的疗效。

(4)下定义。让读者对于概念的内涵、外延、属性有清晰准确的认识和了解。

【点评】常见的说明方法有:举例子、作引用、作比较、列数字、分类别、打比方、摹状貌、下定义、作诠释、作图表、作假设等。

五.语言文字应用(共2小题)

9.下面文段有四处语病,请指出其序号并做修政,使语言表达准确流畅。

①中国国内疫情防控形势不断向好,②当务之急是疫情防控中的思想问题和心理问题不容忽视。③谣言的传播与产生,与价值认知错位、心理焦虑恐慌有关。因此,④基于大数据对全国或地区不同层次的舆论,⑤可精准把握疫情形势下人民群众的思想困惑和心理焦虑问题,甚至谣言问题,⑥继而邀请学者专家以新闻发布会、视频讲座等方式快速回应,⑦组织心理专家通过网络在线的形式进行精准性心理辅导和疏导,⑧以堵塞网络谣言产生的土壤。

【解答】②句式杂糅,“当务之急是……不容忽视”杂糅,修改为:疫情防控中的思想问题和心理问题不容忽视(或“疫情防控中的思想问题 和心理问题已是当务之急”)。

③语序混乱,谣言先“产生”后“传播”,修改为:谣言的产生与传播。

④成分残缺,介词“对”无宾语,修改为:基于大数据对全国或地区不同层次的舆论进行分析。

⑧搭配不当,“堵塞……土壤”搭配不当,修改为:以清除网络谣言产生的土壤。

答案:

②修改为:疫情防控中的思想问题和心理问题不容忽视(或“疫情防控中的思想问题 和心理问题已是当务之急”)。

③修改为:谣言的产生与传播。

④修改为:基于大数据对全国或地区不同层次的舆论进行分析。

⑧修改为:以清除网络谣言产生的土壤。

【点评】常见的动宾搭配不当:

动词和宾语要在意思上和语法上搭配。常见错误是:当动词带两个以上宾语时,后面的宾语与动词不搭配。

例:几声鸟鸣打破了沉寂的环境。

这里的谓语是“打破”,而宾语是“环境”,显然不能说“打破环境”。可以改成“几声鸟鸣打破了环境的沉寂”,就说得通了。

例:超帅统一安排了会议的内容、时间和出席人员,以及会议中应注意的问题。

安排“内容、时间、出席人员”都是说得通的,但是不能安排“会议中的问”。像这样结构比较复杂的句子,单凭语感无法做出正确的判断,这时还需要进行语法分析。语法分析最重要的是分清主干和枝叶,只有主干和枝叶分析正确才能正确分析搭配是否恰当。另外,还要注意逻辑思考,也就是想想句子在道理上能否说得过去。

10.阅读下面的文字,完成下面小题。

中国古代最早的窗子谈不上美观,经过千百年的发展,中国窗子才形成自己独特的风格。随着岁月的流逝,使它们成为最富有美学表现力的中国建筑的因素。

在中国,有多少工匠,( ),如正方形、长方形、圆形和菱形等等,或单独存在或互相交替使用,看起来就像有无数的组合。有简单的图案,也有独具特色的图案,一切都用薄薄的棕色或红色木条制作成。

每当夜幕降临,从中国传统院落大门旁边的影壁小心地往里看,就能看到像自身发光的抽象画一样的木制窗子,窗子木格细细地勾画着自己精致的线条,微弱的灯光洒在院子里,消失在甬道长廊,婆娑竹影上。偶尔有人在室内走动,身影在洁白的窗纸上滑动,充满神秘的色彩。

(节选自《汉字王国》有删改)

(1)下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是 A

A.就可能有多少种装饰图案的窗子,但原则上都是对称的变化

B.窗子就可能有多少种装饰图案,但原则上都是对称的变化

C.即使原则上都是对称的变化,窗子也会有各种各样的装饰图案

D.即使对称变化是窗子的设计原则,也会有各种各样的装饰图案

(2)下列各项中与画波浪线句子使用相同修辞手法的一项是 C

A.戎马关山北,凭轩涕泗流。

B.问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

C.自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。

D.凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?

(3)文中画横线的语句有语病,请修改。

【解答】(1)根据“有多少工匠”可知括号中紧承前面的应为“就……有……多少”,这就排除CD。B项“窗子就可能有多少种装饰图案”和前面“有多少工匠”联系起来看,属于语病中的中途易辙,这就排除B项。

故选A。

(2)画波浪线的句子运用了拟人手法。“勾画”一词赋予“窗子木格”以人的动作。

A.“戎马”是借代手法,代指战争。

B.“恰似一江春水向东流”是比喻,将“愁”比作一江春水。

C.“废池乔木,犹厌言兵”,运用拟人手法。

D.“廉颇老矣,尚能饭否?”,是用典和反问。

故选C。

(3)“随着岁月的流逝,使它们成为最富有美学表现力的中国建筑的因素”一句共有两处语病。一是“随着……使……”滥用介词造成主语残缺,可删除“使”;二是语序不当,“中国建筑的”属于领属性质定语,应放到“最富有”前面,同时将“的”改成“中”。整个句子应修改为:随着岁月的流逝,它们成为中国建筑中最富有美学表现力的因素。

答案:

(1)A

(2)C

(3)随着岁月的流逝,它们成为中国建筑中最富有美学表现力的因素。

【点评】解答连贯题,概括来说,第一,要综观材料,把握材料的中心;第二,要弄清材料的陈述对象,语段的结构特点、感情基调,主要句子的句式特点等;第三,语句的连贯不能只注重语言形式的连贯,应看句子的内容是否前后照应,意思是否连贯顺畅。具体来说注重三个“抓”:抓中心,抓思路,抓标志。

第1页(共1页)

一.选择题(共3小题)

1.下列词语中加点的字,注音全都正确的一项是( )

A.青蒿(hāo) 璀璨(càn) 羟基(jǐng) 撒手人寰(yuán)

B.目眩(xuàn) 畏葸(sī) 栅栏(zhà) 孜孜不倦(zī)

C.疟疾(nüè) 湮没(yān) 福祉(zhǐ) 自鸣得意(míng)

D.肘腋(zhǒu) 杜撰(zuàn) 褶皱(zhě) 衍生物(qiǎn)

2.这篇文章实际上是谈论诗歌语言的暗示性问题,为什么把“说‘木叶’”作为标题?下列说法不正确的一项是 ( )

A.把标题定为“说‘木叶’”,就可以把古诗中的意象“木叶”作为论题,围绕它展开全文。

B.作者先排除古代诗人考虑文字洗练的因素,再探寻它用于秋天的情景中蕴含有落叶的因素,最后从中得出诗歌语言的暗示性问题,并加以阐发。

C.从现象谈到本质,从个别谈到一般,从具体谈到抽象,既深入浅出地阐发了理论,又易于为广大读者所接受。

D.如果把题目定为“谈谈诗歌语言的暗示性问题”,也无不可。因为作者考虑到读者是中学生,力求写得浅显易懂,深入浅出,所以采用这个标题。

3.下面四句诗中,修辞手法不同于其他三项的一项是 ( )

A.砌下梨花一堆雪,明年谁此凭栏杆?

B.独上江楼思渺然,月光如水水如天。

C.汉家烟尘在东北,汉将辞家破残贼。

D.著叶满枝翠羽盖,开花无数黄金钱。

二.填空题(共1小题)

4.给下列加点字注音。

(1)褒奖

(2)阻击

(3)棘手

(4)蒿甲醚

(5)本芴醇

三.现代文阅读(共1小题)

5.阅读下面的文字,回答后面的各题。

要说明“木”字何以会有这个特征,就不能不触及诗歌语言中暗示性的问题。这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩一言难尽的言说。它在不知不觉之中影响着我们,它之富于感染性启发性者在此,它之不落于言筌者也在此。而“木”作为“树”的概念的同时,却正是具有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子,这潜在的形象常常影响着我们会更多地想起了树干,而很少会想到了叶子,因为叶子原不是属于木质的,“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?它是具有繁茂的枝叶的,它与“叶”都带有密密层层浓阴的联想。所谓:“午阴嘉树清圆。”(周邦彦《满庭芳》)这里如果改用“木”字就缺少“午阴”更为真实的形象。然则“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且是十分一致的。也正因为它们之间太多的一致,“树叶”也就不会比一个单独的“叶”字多带来一些什么,在习于用单词的古典诗歌中,因此也就从来很少见“树叶”这个词汇了。至于“木叶”呢,则全然不同。这里又还需要说到“木”在形象上的第二个艺术特征。

(1)下列关于“诗歌语言中暗示性”的解说,不正确的一项是

A.诗歌语言的暗示性其实就是说诗歌语言容易引起读者的联想和想象。

B.暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,故意不让人察觉。

C.诗歌语言的暗示性是敏感而有修养的诗人们把语言形象中的潜在的力量与概念中的意义交织组合起来的结果。

D.具有暗示性语言的诗歌往往给人以丰富多彩、一言难尽的感觉。

(2)关于“木”会暗示着落叶的原因的解说中,不正确的一项是

A.“木”具有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子。

B.“木”潜在的形象常常影响着我们会更多地想起了树干,而很少会想到叶子。

C.“木”与落叶有着必然的联系,想到它是正常的。

D.叶子原不是属于木质的。

(3)古代诗歌中常用“叶”来替代“树叶”的原因,解说不正确的一项是

A.“树”是具有繁茂的枝叶的,它与“叶”都带有密密层层浓阴的联想。

B.用“树叶”就缺少“午阴”更为真实的形象。

C.“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且是十分一致的。

D.在习于用单词的古典诗歌中,“树叶”不会比一个单独的“叶”字多带来一些什么。

四.解答题(共3小题)

6.阅读《一名物理学家的教育历程》,完成问题。

阅读本文所谈的第一个故事,分析作者运用了怎样的方法,从“鲤鱼世界”谈到了“高维世界”的。

7.指出下面句子中的语病,并改正。

不但“木”让我们容易想起了树干,而且还会带来了“木”所暗示的颜色性。

改正:

8.下列原文中的四个语段在说明事理时分别采用了什么方法?这样写具有什么样的表达效果?请填补下面的表格。

原文语段 说明方法 表达效果

(1) 奎宁的发现,很大程度上得益于秘鲁历史上对金鸡纳树的利用;青蒿素的发现,则是中医药学赠予人类的瑰宝。

(2) 在第一阶段,我收集了2000个方药,挑选出可能具有抗疟作用的640个,从其中的200个方药中提取了380余种提取物,在小白鼠身上测试抗疟效果,然而进展甚微。

(3) 青蒿素与以往的抗疟药物相比,在化学结构和作用特点上有明显的差异。我们在研究评价的时候发现,比之青蒿素,双氢青蒿素的疗效提高近十倍。

(4) 复方用药才是中医几千年来的主要用药形式。通常,中医师按中医理论和方法诊断病人症候,对症开出由多种中药按君臣佐使组成的处方,并随着病情的发展和症候的变化,随时调整处方的药味和剂量,以达到良好的疗效。

五.语言文字应用(共2小题)

9.下面文段有四处语病,请指出其序号并做修政,使语言表达准确流畅。

①中国国内疫情防控形势不断向好,②当务之急是疫情防控中的思想问题和心理问题不容忽视。③谣言的传播与产生,与价值认知错位、心理焦虑恐慌有关。因此,④基于大数据对全国或地区不同层次的舆论,⑤可精准把握疫情形势下人民群众的思想困惑和心理焦虑问题,甚至谣言问题,⑥继而邀请学者专家以新闻发布会、视频讲座等方式快速回应,⑦组织心理专家通过网络在线的形式进行精准性心理辅导和疏导,⑧以堵塞网络谣言产生的土壤。

10.阅读下面的文字,完成下面小题。

中国古代最早的窗子谈不上美观,经过千百年的发展,中国窗子才形成自己独特的风格。随着岁月的流逝,使它们成为最富有美学表现力的中国建筑的因素。

在中国,有多少工匠,( ),如正方形、长方形、圆形和菱形等等,或单独存在或互相交替使用,看起来就像有无数的组合。有简单的图案,也有独具特色的图案,一切都用薄薄的棕色或红色木条制作成。

每当夜幕降临,从中国传统院落大门旁边的影壁小心地往里看,就能看到像自身发光的抽象画一样的木制窗子,窗子木格细细地勾画着自己精致的线条,微弱的灯光洒在院子里,消失在甬道长廊,婆娑竹影上。偶尔有人在室内走动,身影在洁白的窗纸上滑动,充满神秘的色彩。

(节选自《汉字王国》有删改)

(1)下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是

A.就可能有多少种装饰图案的窗子,但原则上都是对称的变化

B.窗子就可能有多少种装饰图案,但原则上都是对称的变化

C.即使原则上都是对称的变化,窗子也会有各种各样的装饰图案

D.即使对称变化是窗子的设计原则,也会有各种各样的装饰图案

(2)下列各项中与画波浪线句子使用相同修辞手法的一项是

A.戎马关山北,凭轩涕泗流。

B.问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

C.自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。

D.凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?

(3)文中画横线的语句有语病,请修改。

(基础篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高一年级第三单元练习卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共3小题)

1.下列词语中加点的字,注音全都正确的一项是( )

A.青蒿(hāo) 璀璨(càn) 羟基(jǐng) 撒手人寰(yuán)

B.目眩(xuàn) 畏葸(sī) 栅栏(zhà) 孜孜不倦(zī)

C.疟疾(nüè) 湮没(yān) 福祉(zhǐ) 自鸣得意(míng)

D.肘腋(zhǒu) 杜撰(zuàn) 褶皱(zhě) 衍生物(qiǎn)

【解答】A.“羟基”中的“羟”应读作“qiǎng”,“撒手人寰”中的“寰”应读作“huán”。

B.“畏葸”中的“葸”应读作“xǐ”。

C.正确。

D.“杜撰”中的“撰”应读作“zhuàn”,“衍生物”中的“衍”应读作“yǎn”。

故选:C。

【点评】此类题目多考查生僻字、多音字和形似字。多音字有时会因为作动词和作名词的不同,读音也不同。形似字按照意义的不同,读音也不一样。在分析思考时,要注意声调、韵母是否正确。没有把握的可以用排除法,省时省力。

2.这篇文章实际上是谈论诗歌语言的暗示性问题,为什么把“说‘木叶’”作为标题?下列说法不正确的一项是 ( )

A.把标题定为“说‘木叶’”,就可以把古诗中的意象“木叶”作为论题,围绕它展开全文。

B.作者先排除古代诗人考虑文字洗练的因素,再探寻它用于秋天的情景中蕴含有落叶的因素,最后从中得出诗歌语言的暗示性问题,并加以阐发。

C.从现象谈到本质,从个别谈到一般,从具体谈到抽象,既深入浅出地阐发了理论,又易于为广大读者所接受。

D.如果把题目定为“谈谈诗歌语言的暗示性问题”,也无不可。因为作者考虑到读者是中学生,力求写得浅显易懂,深入浅出,所以采用这个标题。

【解答】D.“因为作者考虑到读者是中学生,力求写得浅显易懂,深入浅出,所以采用这个标题”错,作者写本文时并未想到它被收入课本,也不是专为中学生写的。

故选:D。

【点评】对于教材、考纲中的重点作品,要深入阅读理解,掌握作品的内容、感情、手法等,结合选项仔细比对。

3.下面四句诗中,修辞手法不同于其他三项的一项是 ( )

A.砌下梨花一堆雪,明年谁此凭栏杆?

B.独上江楼思渺然,月光如水水如天。

C.汉家烟尘在东北,汉将辞家破残贼。

D.著叶满枝翠羽盖,开花无数黄金钱。

【解答】A.比喻,把“梨花”比作“雪”;

B.比喻,把“月光”比作“水”;

C.借代,“烟尘”代指“战争”;

D.比喻,把“满枝绿叶”比作“翠绿色的车盖”;把“黄色花朵”比作“金黄的钱币”。

故选:C。

【点评】比喻分为明喻、暗喻、借喻。明喻是本体、喻词和喻体同时出现。常用的喻词有:像、好像、好似、如、如同等,暗喻本体、喻体同时出现,但用是、成等连接。借喻是不出现本体和比喻词,运用它时要求本体与喻体的关系十分密切。

二.填空题(共1小题)

4.给下列加点字注音。

(1)褒奖 bāo

(2)阻击 zǔ

(3)棘手 jí

(4)蒿甲醚 mí

(5)本芴醇 chún

【解答】答案:

(1)bāo

(2)zǔ

(3)jí

(4)mí

(5)chún

【点评】此类题目多考查生僻字、多音字和形似字。多音字有时会因为作动词和作名词的不同,读音也不同。形似字按照意义的不同,读音也不一样。在分析思考时,要注意声调、韵母是否正确。没有把握的可以用排除法,省时省力。

三.现代文阅读(共1小题)

5.阅读下面的文字,回答后面的各题。

要说明“木”字何以会有这个特征,就不能不触及诗歌语言中暗示性的问题。这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩一言难尽的言说。它在不知不觉之中影响着我们,它之富于感染性启发性者在此,它之不落于言筌者也在此。而“木”作为“树”的概念的同时,却正是具有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子,这潜在的形象常常影响着我们会更多地想起了树干,而很少会想到了叶子,因为叶子原不是属于木质的,“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?它是具有繁茂的枝叶的,它与“叶”都带有密密层层浓阴的联想。所谓:“午阴嘉树清圆。”(周邦彦《满庭芳》)这里如果改用“木”字就缺少“午阴”更为真实的形象。然则“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且是十分一致的。也正因为它们之间太多的一致,“树叶”也就不会比一个单独的“叶”字多带来一些什么,在习于用单词的古典诗歌中,因此也就从来很少见“树叶”这个词汇了。至于“木叶”呢,则全然不同。这里又还需要说到“木”在形象上的第二个艺术特征。

(1)下列关于“诗歌语言中暗示性”的解说,不正确的一项是 B

A.诗歌语言的暗示性其实就是说诗歌语言容易引起读者的联想和想象。

B.暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,故意不让人察觉。

C.诗歌语言的暗示性是敏感而有修养的诗人们把语言形象中的潜在的力量与概念中的意义交织组合起来的结果。

D.具有暗示性语言的诗歌往往给人以丰富多彩、一言难尽的感觉。

(2)关于“木”会暗示着落叶的原因的解说中,不正确的一项是 C

A.“木”具有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子。

B.“木”潜在的形象常常影响着我们会更多地想起了树干,而很少会想到叶子。

C.“木”与落叶有着必然的联系,想到它是正常的。

D.叶子原不是属于木质的。

(3)古代诗歌中常用“叶”来替代“树叶”的原因,解说不正确的一项是 B

A.“树”是具有繁茂的枝叶的,它与“叶”都带有密密层层浓阴的联想。

B.用“树叶”就缺少“午阴”更为真实的形象。

C.“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且是十分一致的。

D.在习于用单词的古典诗歌中,“树叶”不会比一个单独的“叶”字多带来一些什么。

【解答】(1)B.“故意不让人察觉”错误,原文为“我们不留心就不会察觉它的存在”。

(2)C.“有着必然的联系”错误,无中生有。

(3)B.“用‘树叶’”错误,原文为:改用“木”字就缺少“午阴”更为真实的形象。

答案:

(1)B

(2)C

(3)B

【点评】选择题主要是考查学生处理信息的能力,因此在考题设置选项时,往往具有迷惑性,仅仅是理清了文章思路还不够,只有掌握了命题的设错规律,才能更准确地识破选项陷阱,排除错项。因此了解错误选项的设置方法,是提高答题准确率的关键。

四.解答题(共3小题)

6.阅读《一名物理学家的教育历程》,完成问题。

阅读本文所谈的第一个故事,分析作者运用了怎样的方法,从“鲤鱼世界”谈到了“高维世界”的。

【解答】在水底的鱼群中可能有一些鲤鱼“科学家”。我想这个鲤鱼“科学家”会对那些提出在睡莲之外还存在有另外一个平行世界的鱼冷嘲热讽。我想,鲤鱼“科学家们”将会聪明地杜撰某种虚构的东西﹣﹣它被称为“力”,来掩盖自己的无知。由于不能理解在看不见的水面上存在的水波,它们将得出这样一个结论:睡莲之所以能够不被触摸而运动,是因为有一种看不见的神秘力在对它起作用。它们可能给这种错觉起一个高深莫测的名称(如超距作用,或没有任何接触睡莲即会运动的能力)。表明作者把人类比作鲤鱼,把人类科学家所做的事情类比与鲤鱼“科学家”的实践,进而引出睡莲之外的高维世界。

答案:

作者运用了类比手法。把人类比作鲤鱼,把人类对周围不可看见的各种振动的认识,类比为“鲤鱼们”对水和暴雨引起事物运动的认识。把“人类科学家”类比为“鲤鱼科学家”把对鲤鱼而言的睡莲之外的世界,类比为对人类而言的“高维世界”,这样可以使高深的科学概念更易于一般人理解。

【点评】“规范作答”不能忘记的三个原则:

(1)答案在文中(直接来源于文中或从文中提炼);

(2)选择并重组文中关键词句(注意原文表述角度与设问角度是否一致);

(3)分点分条作答。

7.指出下面句子中的语病,并改正。

不但“木”让我们容易想起了树干,而且还会带来了“木”所暗示的颜色性。

改正: 语序不当,关联词语位置不当。前后分句主语一致时,主语放在关联词前,所以应改为“‘木’不但让我们容易想起了树干”。

【解答】语序不当,“不但”位置不当。前后分句主语一致时,主语放在关联词前,所以应改为“‘木’不但让我们容易想起了树干”。

故答案为:

语序不当,关联词语位置不当。前后分句主语一致时,主语放在关联词前,所以应改为“‘木’不但让我们容易想起了树干”。

【点评】语序不当类型:1、多项定语次序不当(多项定语一般排列次序 ①表领属或时间、处所的名词、代词或短语,②指示代词、数量短语,③动词或动词性短语,④形容或形容词性短语)。

2、多项状语次序不当。

3、虚词的位置安排得不恰当;特别是“把”字短语位置不当。

4、分句位置不当。

5、相关联的并列词语或短语语序不当。

8.下列原文中的四个语段在说明事理时分别采用了什么方法?这样写具有什么样的表达效果?请填补下面的表格。

原文语段 说明方法 表达效果

(1) 奎宁的发现,很大程度上得益于秘鲁历史上对金鸡纳树的利用;青蒿素的发现,则是中医药学赠予人类的瑰宝。 类比 表明不同民族优秀的传统文化都对于现代医药学的发展起到了积极有益的促进作用。

(2) 在第一阶段,我收集了2000个方药,挑选出可能具有抗疟作用的640个,从其中的200个方药中提取了380余种提取物,在小白鼠身上测试抗疟效果,然而进展甚微。 列数字 数字明确,真实可信,也表现出“523”项目团队在抗疟药物研发过程中巨大的付出与努力。

(3) 青蒿素与以往的抗疟药物相比,在化学结构和作用特点上有明显的差异。我们在研究评价的时候发现,比之青蒿素,双氢青蒿素的疗效提高近十倍。 作比较 突显青蒿素不同于以往抗疟药物的特点以及双氢青蒿素极高的疗效。

(4) 复方用药才是中医几千年来的主要用药形式。通常,中医师按中医理论和方法诊断病人症候,对症开出由多种中药按君臣佐使组成的处方,并随着病情的发展和症候的变化,随时调整处方的药味和剂量,以达到良好的疗效。 下定义 让读者对于概念的内涵、外延、属性有清晰准确的认识和了解。

【解答】(1)从“奎宁的发现,很大程度上得益于秘鲁历史上对金鸡纳树的利用”和“青蒿素的发现,则是中医药学赠予人类的瑰宝”来看,该语段使用了类比的说明方法,更好的突出了不同民族文化对现代医药学的促进作用。

(2)从“我收集了2000个方药,挑选出可能具有抗疟作用的640个,从其中的200个方药中提取了380余种提取物”来看,该语段使用了列数字的说明方法,增强了文章的真实性,也表现了“523”项目团队的巨大的付出。

(3)从“比之青蒿素,双氢青蒿素的疗效提高近十倍”来看,该语段使用了作比较的说明方法,突显了青蒿素的疗效。

(4)从“复方用药才是中医几千年来的主要用药形式。通常,中医师按中医理论和方法诊断病人症候,对症开出由多种中药按君臣佐使组成的处方,并随着病情的发展和症候的变化,随时调整处方的药味和剂量,以达到良好的疗效”来看,该语段使用了下定义的说明方法,试用下定义的说明方法,可以即能让读者了解事物的内涵,也能较全面的了解其外延,对事物准确认识。

答案:

(1)类比。表明不同民族优秀的传统文化都对于现代医药学的发展起到了积极有益的促进作用。

(2)列数字。数字明确,真实可信,也表现出“523”项目团队在抗疟药物研发过程中巨大的付出与努力。

(3)作比较。突显青蒿素不同于以往抗疟药物的特点以及双氢青蒿素极高的疗效。

(4)下定义。让读者对于概念的内涵、外延、属性有清晰准确的认识和了解。

【点评】常见的说明方法有:举例子、作引用、作比较、列数字、分类别、打比方、摹状貌、下定义、作诠释、作图表、作假设等。

五.语言文字应用(共2小题)

9.下面文段有四处语病,请指出其序号并做修政,使语言表达准确流畅。

①中国国内疫情防控形势不断向好,②当务之急是疫情防控中的思想问题和心理问题不容忽视。③谣言的传播与产生,与价值认知错位、心理焦虑恐慌有关。因此,④基于大数据对全国或地区不同层次的舆论,⑤可精准把握疫情形势下人民群众的思想困惑和心理焦虑问题,甚至谣言问题,⑥继而邀请学者专家以新闻发布会、视频讲座等方式快速回应,⑦组织心理专家通过网络在线的形式进行精准性心理辅导和疏导,⑧以堵塞网络谣言产生的土壤。

【解答】②句式杂糅,“当务之急是……不容忽视”杂糅,修改为:疫情防控中的思想问题和心理问题不容忽视(或“疫情防控中的思想问题 和心理问题已是当务之急”)。

③语序混乱,谣言先“产生”后“传播”,修改为:谣言的产生与传播。

④成分残缺,介词“对”无宾语,修改为:基于大数据对全国或地区不同层次的舆论进行分析。

⑧搭配不当,“堵塞……土壤”搭配不当,修改为:以清除网络谣言产生的土壤。

答案:

②修改为:疫情防控中的思想问题和心理问题不容忽视(或“疫情防控中的思想问题 和心理问题已是当务之急”)。

③修改为:谣言的产生与传播。

④修改为:基于大数据对全国或地区不同层次的舆论进行分析。

⑧修改为:以清除网络谣言产生的土壤。

【点评】常见的动宾搭配不当:

动词和宾语要在意思上和语法上搭配。常见错误是:当动词带两个以上宾语时,后面的宾语与动词不搭配。

例:几声鸟鸣打破了沉寂的环境。

这里的谓语是“打破”,而宾语是“环境”,显然不能说“打破环境”。可以改成“几声鸟鸣打破了环境的沉寂”,就说得通了。

例:超帅统一安排了会议的内容、时间和出席人员,以及会议中应注意的问题。

安排“内容、时间、出席人员”都是说得通的,但是不能安排“会议中的问”。像这样结构比较复杂的句子,单凭语感无法做出正确的判断,这时还需要进行语法分析。语法分析最重要的是分清主干和枝叶,只有主干和枝叶分析正确才能正确分析搭配是否恰当。另外,还要注意逻辑思考,也就是想想句子在道理上能否说得过去。

10.阅读下面的文字,完成下面小题。

中国古代最早的窗子谈不上美观,经过千百年的发展,中国窗子才形成自己独特的风格。随着岁月的流逝,使它们成为最富有美学表现力的中国建筑的因素。

在中国,有多少工匠,( ),如正方形、长方形、圆形和菱形等等,或单独存在或互相交替使用,看起来就像有无数的组合。有简单的图案,也有独具特色的图案,一切都用薄薄的棕色或红色木条制作成。

每当夜幕降临,从中国传统院落大门旁边的影壁小心地往里看,就能看到像自身发光的抽象画一样的木制窗子,窗子木格细细地勾画着自己精致的线条,微弱的灯光洒在院子里,消失在甬道长廊,婆娑竹影上。偶尔有人在室内走动,身影在洁白的窗纸上滑动,充满神秘的色彩。

(节选自《汉字王国》有删改)

(1)下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是 A

A.就可能有多少种装饰图案的窗子,但原则上都是对称的变化

B.窗子就可能有多少种装饰图案,但原则上都是对称的变化

C.即使原则上都是对称的变化,窗子也会有各种各样的装饰图案

D.即使对称变化是窗子的设计原则,也会有各种各样的装饰图案

(2)下列各项中与画波浪线句子使用相同修辞手法的一项是 C

A.戎马关山北,凭轩涕泗流。

B.问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

C.自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。

D.凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?

(3)文中画横线的语句有语病,请修改。

【解答】(1)根据“有多少工匠”可知括号中紧承前面的应为“就……有……多少”,这就排除CD。B项“窗子就可能有多少种装饰图案”和前面“有多少工匠”联系起来看,属于语病中的中途易辙,这就排除B项。

故选A。

(2)画波浪线的句子运用了拟人手法。“勾画”一词赋予“窗子木格”以人的动作。

A.“戎马”是借代手法,代指战争。

B.“恰似一江春水向东流”是比喻,将“愁”比作一江春水。

C.“废池乔木,犹厌言兵”,运用拟人手法。

D.“廉颇老矣,尚能饭否?”,是用典和反问。

故选C。

(3)“随着岁月的流逝,使它们成为最富有美学表现力的中国建筑的因素”一句共有两处语病。一是“随着……使……”滥用介词造成主语残缺,可删除“使”;二是语序不当,“中国建筑的”属于领属性质定语,应放到“最富有”前面,同时将“的”改成“中”。整个句子应修改为:随着岁月的流逝,它们成为中国建筑中最富有美学表现力的因素。

答案:

(1)A

(2)C

(3)随着岁月的流逝,它们成为中国建筑中最富有美学表现力的因素。

【点评】解答连贯题,概括来说,第一,要综观材料,把握材料的中心;第二,要弄清材料的陈述对象,语段的结构特点、感情基调,主要句子的句式特点等;第三,语句的连贯不能只注重语言形式的连贯,应看句子的内容是否前后照应,意思是否连贯顺畅。具体来说注重三个“抓”:抓中心,抓思路,抓标志。

第1页(共1页)

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])