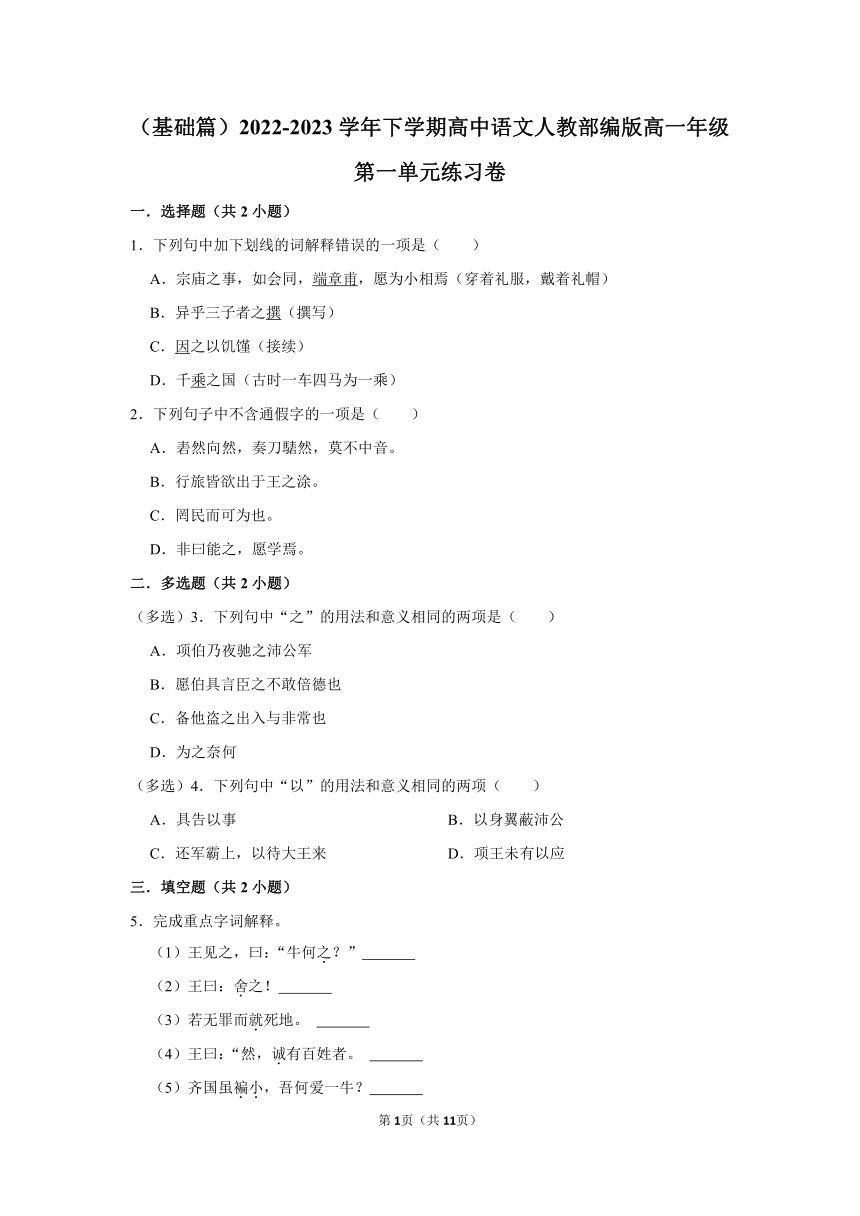

(基础篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高一年级第一单元练习卷(含答案)

文档属性

| 名称 | (基础篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高一年级第一单元练习卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 52.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-05 13:23:44 | ||

图片预览

文档简介

(基础篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高一年级第一单元练习卷

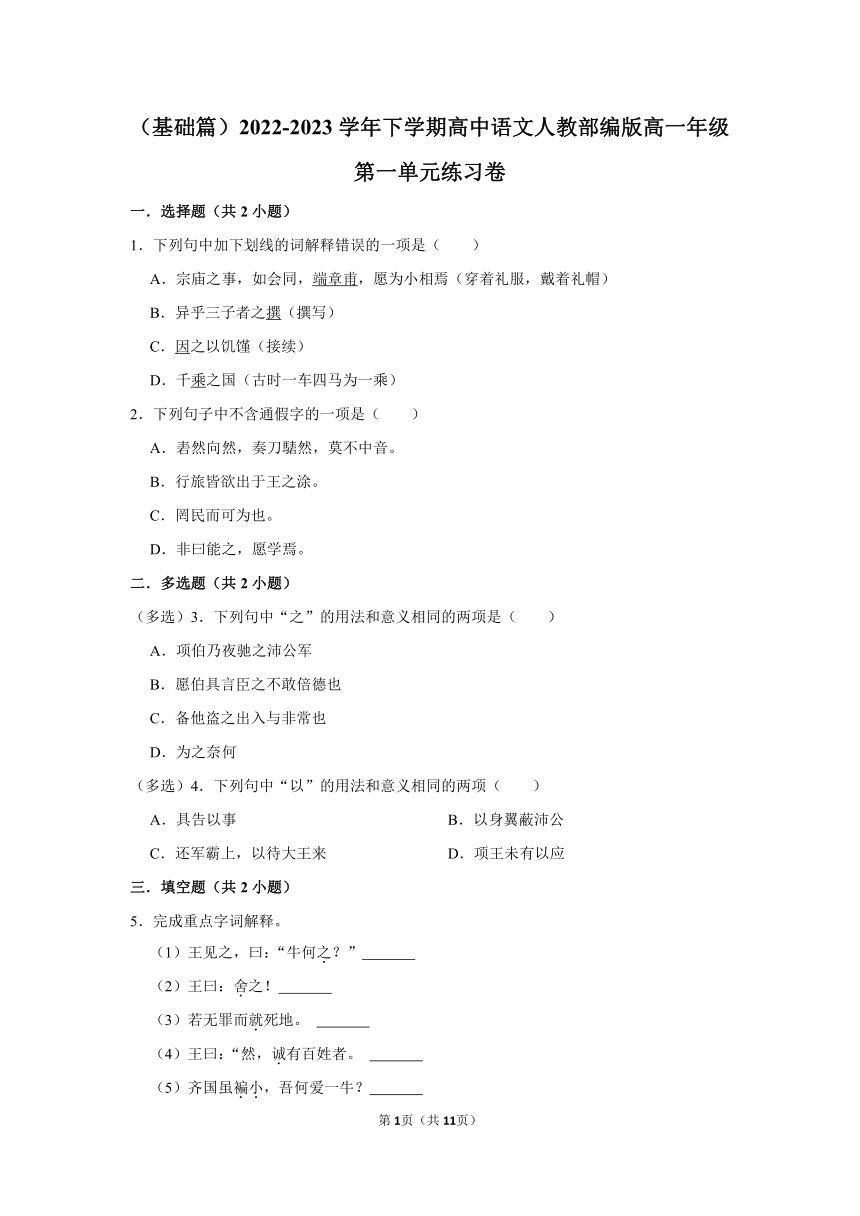

一.选择题(共2小题)

1.下列句中加下划线的词解释错误的一项是( )

A.宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉(穿着礼服,戴着礼帽)

B.异乎三子者之撰(撰写)

C.因之以饥馑(接续)

D.千乘之国(古时一车四马为一乘)

2.下列句子中不含通假字的一项是( )

A.砉然向然,奏刀騞然,莫不中音。

B.行旅皆欲出于王之涂。

C.罔民而可为也。

D.非曰能之,愿学焉。

二.多选题(共2小题)

(多选)3.下列句中“之”的用法和意义相同的两项是( )

A.项伯乃夜驰之沛公军

B.愿伯具言臣之不敢倍德也

C.备他盗之出入与非常也

D.为之奈何

(多选)4.下列句中“以”的用法和意义相同的两项( )

A.具告以事 B.以身翼蔽沛公

C.还军霸上,以待大王来 D.项王未有以应

三.填空题(共2小题)

5.完成重点字词解释。

(1)王见之,曰:“牛何之?”

(2)王曰:舍之!

(3)若无罪而就死地。

(4)王曰:“然,诚有百姓者。

(5)齐国虽褊小,吾何爱一牛?

(6)以小易大,彼恶知之?

(7)王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择焉? ;

(8)王无异于百姓之以王为爱也。

6.《齐桓晋文之事》选自《 》,主要内容是写孟子劝说齐宣王放弃 ,施行 。

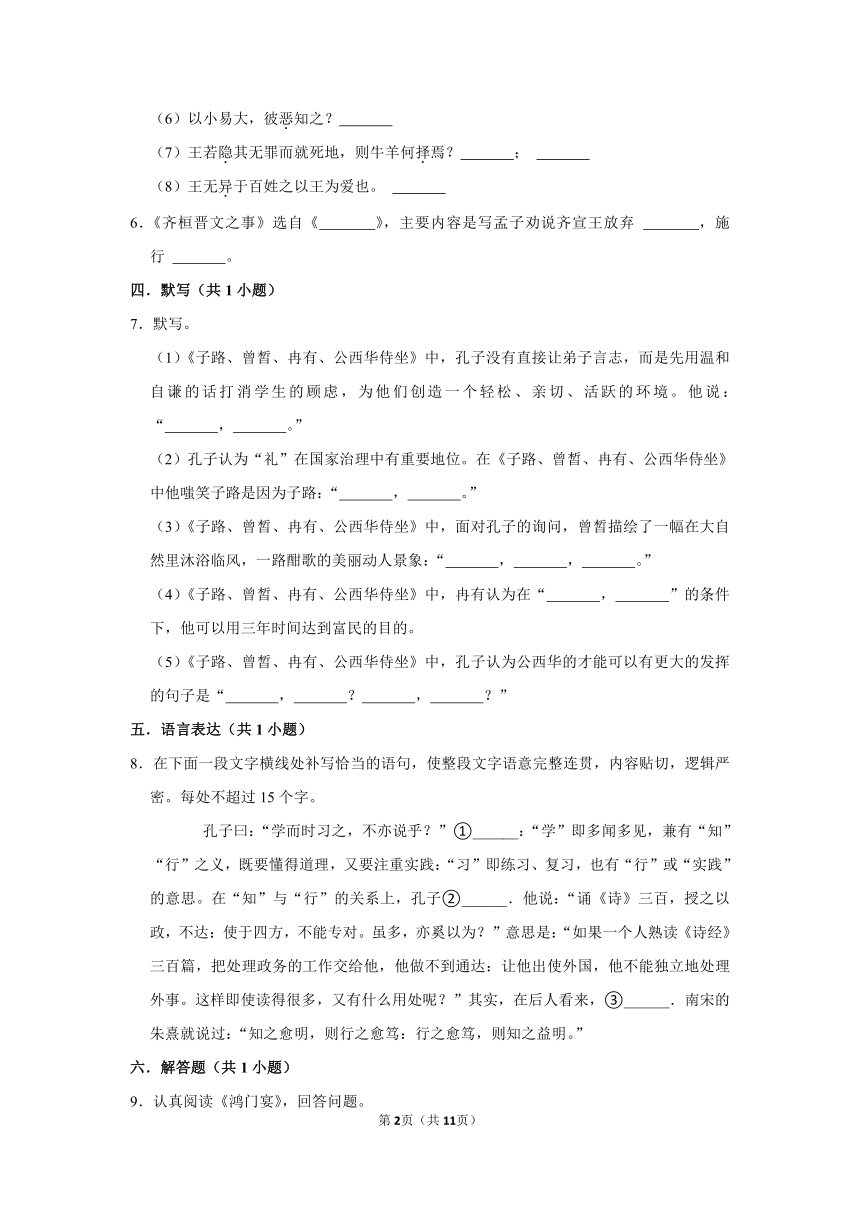

四.默写(共1小题)

7.默写。

(1)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,孔子没有直接让弟子言志,而是先用温和自谦的话打消学生的顾虑,为他们创造一个轻松、亲切、活跃的环境。他说:“ , 。”

(2)孔子认为“礼”在国家治理中有重要地位。在《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中他嗤笑子路是因为子路:“ , 。”

(3)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,面对孔子的询问,曾皙描绘了一幅在大自然里沐浴临风,一路酣歌的美丽动人景象:“ , , 。”

(4)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,冉有认为在“ , ”的条件下,他可以用三年时间达到富民的目的。

(5)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,孔子认为公西华的才能可以有更大的发挥的句子是“ , ? , ?”

五.语言表达(共1小题)

8.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。

孔子曰:“学而时习之,不亦说乎?”①______:“学”即多闻多见,兼有“知”“行”之义,既要懂得道理,又要注重实践:“习”即练习、复习,也有“行”或“实践”的意思。在“知”与“行”的关系上,孔子②______.他说:“诵《诗》三百,授之以政,不达:使于四方,不能专对。虽多,亦奚以为?”意思是:“如果一个人熟读《诗经》三百篇,把处理政务的工作交给他,他做不到通达:让他出使外国,他不能独立地处理外事。这样即使读得很多,又有什么用处呢?”其实,在后人看来,③______.南宋的朱熹就说过:“知之愈明,则行之愈笃:行之愈笃,则知之益明。”

六.解答题(共1小题)

9.认真阅读《鸿门宴》,回答问题。

把下列句子翻译成现代汉语。

(1)范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三,项王默然不应。

(2)今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。

(3)夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之。

(4)劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人,此亡秦之续耳。

七.语言文字应用(共1小题)

10.为经典名篇《烛之武秦师》拟写对联。

(1)根据上联写下联:

上联:郑庄公国难当头认过错,

下联: 。

(2)根据下联写上联:

上联: ,

下联:雄辩救郑烛之武受命退秦师

(基础篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高一年级第一单元练习卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共2小题)

1.下列句中加下划线的词解释错误的一项是( )

A.宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉(穿着礼服,戴着礼帽)

B.异乎三子者之撰(撰写)

C.因之以饥馑(接续)

D.千乘之国(古时一车四马为一乘)

【解答】A.正确。

B.“异乎三子者之撰”中的“撰”,应译为“才能,这里指为政的才能”,句意为:我和他们三人为政的才能不一样。

C.正确。

D.正确。

故选:B。

【点评】推断文言实词的方法:(1)记忆解词法。识记是理解的基础,课本出现的常用文言文实词的基本词义一定要牢记,在考试过程中才能将知识迁移,转化为能力。(2)语境解词法。词不离句,句不离篇。词的多个义项只有在语境中才能得到过滤,没有语境,有时便无法分析词的含义。推断词语含义,要结合句子本身的语言环境,有时甚至要通观整段文字、整篇文章的大语言环境。

2.下列句子中不含通假字的一项是( )

A.砉然向然,奏刀騞然,莫不中音。

B.行旅皆欲出于王之涂。

C.罔民而可为也。

D.非曰能之,愿学焉。

【解答】A.“向”通“响”,作响。

B.“涂”通“途”,道路。

C.“罔”通“网”,张开罗网陷害。

D.无通假字。译文:我不敢说能做到什么,但愿意学着做些东西。

故选:D。

【点评】常见通假字:

俨骖騑于上路:“俨”通“严”。

云销雨霁,彩彻区明:“销”通“消”。

所赖君子见机,达人知命:“机”通“几”。

师者,所以传道受业解惑也:“受”通“授”。

暴秦之欲无厌:“厌”通“餍”。

二.多选题(共2小题)

(多选)3.下列句中“之”的用法和意义相同的两项是( )

A.项伯乃夜驰之沛公军

B.愿伯具言臣之不敢倍德也

C.备他盗之出入与非常也

D.为之奈何

【解答】A.动词,去、往、到;

B.助词,主谓间取消独立性,可以不翻译;

C.助词,主谓间取消独立性,可以不翻译;

D.代词,此。

故选:BC。

【点评】虚词的辨析方法如下:一、关注词性差异。二、把握位置不同。很多虚词的用法和意义都会随其在句中位置的改变而改变,明确这一点,不仅能在学习的时候做到纲举目张,事半功倍,答题时也能给我们提供一个更为清晰而高效的思路。三、理解用法本质。应该说大多数虚词的用法都是比较容易理解的,只要多积累,多总结,熟练掌握并不难,但对其中一些虚词的重要用法,如果没有准确、深刻的认识,只看表象而抓不住其本质特征,便很容易在做题时丢分。四、结合具体语境。考试答题时,面对试卷中陌生的语段,我们一定要根据“词不离句、句不离段”的原则,结合具体语境,在准确理解句意的基础上判断相应虚词的用法和意义,切不可机械、盲目。

(多选)4.下列句中“以”的用法和意义相同的两项( )

A.具告以事 B.以身翼蔽沛公

C.还军霸上,以待大王来 D.项王未有以应

【解答】A.介词,把;

B.介词,用;

C.连词,表目的;

D.连词,表目的。

故选:CD。

【点评】虚词的辨析方法如下:一、关注词性差异。二、把握位置不同。很多虚词的用法和意义都会随其在句中位置的改变而改变,明确这一点,不仅能在学习的时候做到纲举目张,事半功倍,答题时也能给我们提供一个更为清晰而高效的思路。三、理解用法本质。应该说大多数虚词的用法都是比较容易理解的,只要多积累,多总结,熟练掌握并不难,但对其中一些虚词的重要用法,如果没有准确、深刻的认识,只看表象而抓不住其本质特征,便很容易在做题时丢分。四、结合具体语境。考试答题时,面对试卷中陌生的语段,我们一定要根据“词不离句、句不离段”的原则,结合具体语境,在准确理解句意的基础上判断相应虚词的用法和意义,切不可机械、盲目。

三.填空题(共2小题)

5.完成重点字词解释。

(1)王见之,曰:“牛何之?” 往

(2)王曰:舍之! 释放

(3)若无罪而就死地。 走向

(4)王曰:“然,诚有百姓者。 的确

(5)齐国虽褊小,吾何爱一牛? 狭小

(6)以小易大,彼恶知之? 疑问代词,怎么,哪里

(7)王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择焉? 痛惜,哀怜 ; 区别

(8)王无异于百姓之以王为爱也。 对……感到奇怪

【解答】故答案为:

(1)之,往。

(2)舍,释放。

(3)就,走向。

(4)诚,的确。

(5)褊小,狭小。

(6)恶,疑问代词,怎么,哪里。

(7)隐,痛惜,哀怜;择,区别。

(8)异,对……感到奇怪。

【点评】掌握常见的理解和推断实词在文中含义的方法:第一种:从语法搭配的角度辨析词性。第二种:从语义搭配的角度推测词义。第三种:从语境暗示的角度推断词义。第四种:从字形构成的角度推测词义。第五种:从词类活用(古今异义)等用法的角度判断词义。第六种:从句子结构对称的角度推断词义。第七种:从字音字形通假的角度推断词义。

6.《齐桓晋文之事》选自《 孟子 梁惠王上 》,主要内容是写孟子劝说齐宣王放弃 霸道 ,施行 仁政 。

【解答】故答案为:

孟子 梁惠王上 霸道 仁政

【点评】多读、多看、多记是解答本题的关键。重要的文学常识是一个高中生必须具有的基本常识。复习中要注意突出重点,不纠缠于细枝末节,注意构建完整的知识网络和体系,建立知识树,同时加强积累,注重归纳,分类记忆。

四.默写(共1小题)

7.默写。

(1)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,孔子没有直接让弟子言志,而是先用温和自谦的话打消学生的顾虑,为他们创造一个轻松、亲切、活跃的环境。他说:“ 以吾一日长乎尔 , 毋吾以也 。”

(2)孔子认为“礼”在国家治理中有重要地位。在《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中他嗤笑子路是因为子路:“ 为国以礼 , 其言不让 。”

(3)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,面对孔子的询问,曾皙描绘了一幅在大自然里沐浴临风,一路酣歌的美丽动人景象:“ 浴乎沂 , 风乎舞雩 , 咏而归 。”

(4)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,冉有认为在“ 方六七十 , 如五六十 ”的条件下,他可以用三年时间达到富民的目的。

(5)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,孔子认为公西华的才能可以有更大的发挥的句子是“ 宗庙会同 , 非诸侯而何 ? 赤也为之小 , 孰能为之大 ?”

【解答】故答案为:

(1)以吾一日长乎尔 毋吾以也(重点字:毋)

(2)为国以礼 其言不让(重点字:礼)

(3)浴乎沂 风乎舞雩 咏而归(重点字:雩)

(4)方六七十 如五六十(重点字:如)

(5)宗庙会同 非诸侯而何 赤也为之小 孰能为之大(重点字:孰)

【点评】《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》名句积累:

1.以吾一日长乎尔,毋吾以也。

2.千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑。

3.比及三年,可使有勇,且知方也。

4.宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。

5.浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。

6.为国以礼,其言不让,是故哂之。

五.语言表达(共1小题)

8.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。

孔子曰:“学而时习之,不亦说乎?”①______:“学”即多闻多见,兼有“知”“行”之义,既要懂得道理,又要注重实践:“习”即练习、复习,也有“行”或“实践”的意思。在“知”与“行”的关系上,孔子②______.他说:“诵《诗》三百,授之以政,不达:使于四方,不能专对。虽多,亦奚以为?”意思是:“如果一个人熟读《诗经》三百篇,把处理政务的工作交给他,他做不到通达:让他出使外国,他不能独立地处理外事。这样即使读得很多,又有什么用处呢?”其实,在后人看来,③______.南宋的朱熹就说过:“知之愈明,则行之愈笃:行之愈笃,则知之益明。”

【解答】本语段大意是:学习需要实践,“知”和“行”是相辅相成的。

①处从“‘学’即多闻多见,兼有‘知’‘行’之义,既要懂得道理,又要注重实践:‘习’即练习、复习,也有‘行’或‘实践’的意思”处,可推断要填内容与“‘学’和‘习’都具有行或实践的含义”相关;

②处从“诵《诗》三百,授之以政,不达:使于四方,不能专对。虽多,亦奚以为?”意思是:“如果一个人熟读《诗经》三百篇,把处理政务的工作交给他,他做不到通达:让他出使外国,他不能独立地处理外事。这样即使读得很多,又有什么用处呢?”处,可推断要填内容与“孔子更看重‘行’”相关;

③处从“知之愈明,则行之愈笃:行之愈笃,则知之益明”处,可推断要填内容与“知和行的关系是互通有无、相辅相成的”相关。

故答案为:

①其中的“学”和“习”都含有“行”(或:“实践”)的意思 ②更强调“行”③“知”和“行”是相辅相成的。

【点评】补写的答题策略:

①快速阅读整段文字,初步感知大体内容的基础上,结合具体语境,根据上下文的句子结构、逻辑顺序等来分析推理、判断。

②还要注意语言音节上的和谐及押韵。

③从语句内容方面考虑,在时间上、事理上注意先后顺序。

④在上下语句中找到相对应的信息。

六.解答题(共1小题)

9.认真阅读《鸿门宴》,回答问题。

把下列句子翻译成现代汉语。

(1)范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三,项王默然不应。

(2)今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。

(3)夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之。

(4)劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人,此亡秦之续耳。

【解答】(1)数:多次;目:使眼色;示:给……看。译文:范增多次向项王使眼色,再三举起他佩戴的玉玦暗示项王,项王沉默着没有反应。

(2)意:意图。译文:现在项庄拔剑起舞,他的意图常在沛公身上啊。

(3)举,胜:尽;刑:给人用刑。译文:秦王有虎狼一样的心肠,杀人惟恐不能杀尽,惩罚人惟恐不能用尽酷刑,所以天下人都背叛他。

(4)细说:小人的谗言;续:后继者。译文:这样劳苦功高,没有得到封侯的赏赐,反而听信小人的谗言,想杀有功的人。这只是灭亡了的秦朝的继续罢了。

答案:

(1)译文:范增多次向项王使眼色,再三举起他佩戴的玉玦暗示项王,项王沉默着没有反应。

(2)译文:现在项庄拔剑起舞,他的意图常在沛公身上啊。

(3)译文:秦王有虎狼一样的心肠,杀人惟恐不能杀尽,惩罚人惟恐不能用尽酷刑,所以天下人都背叛他。

(4)译文:这样劳苦功高,没有得到封侯的赏赐,反而听信小人的谗言,想杀有功的人。这只是灭亡了的秦朝的继续罢了。

【点评】文言句子的翻译一般要遵循以下规律:直译为主,意译为辅。所谓直译,是指用现代汉语的词对原文进行逐字逐句地对应翻译,做到实词、虚词尽可能文意相对。所谓意译,则是根据语句的意思进行翻译,做到尽量符合原文意思,语句尽可能照顾原文词义。翻译要注意留、删、换、调、补、变。

七.语言文字应用(共1小题)

10.为经典名篇《烛之武秦师》拟写对联。

(1)根据上联写下联:

上联:郑庄公国难当头认过错,

下联: 烛之武大敌压境弃前嫌 。

(2)根据下联写上联:

上联: 慧眼识才佚之狐临危荐勇士 ,

下联:雄辩救郑烛之武受命退秦师

【解答】《烛之武退秦师》的主要内容是:郑国被秦、晋两个大国包围,危在旦夕,佚之狐向郑伯推举烛之武,在烛之武以“今老矣”为借口推辞时,郑伯勇于认错。于是烛之武前去说服秦伯。烛之武巧妙地利用秦、晋之间的矛盾,向秦伯分析了当时的形势,采取分化瓦解的办法,说明了保存郑国对秦有利、灭掉郑国对秦不利的道理,终于说服了秦伯。秦伯不仅撤走了围郑的秦军,而且派兵保卫郑国,迫使晋国也不得不撤兵,从而解除了郑国的危机。

烛之武的形象:忠君爱国,深明大义,有勇有识,老谋深算,机智善辩。烛之武是本文的中心人物。虽然“臣之壮也,犹不如人”满腹牢骚,但国难当头,则毅然勇作前驱,以捍卫国家主权的使命感只身赴敌营,以机智善辩的外交才华解除了国家的危机。他不卑不亢,委婉曲折,步步深入,说服了秦君,是个非常有感染力的人物形象。

其余人物形象:佚之狐能识才、荐才;郑伯屈己求才,深明人心;秦伯驱利避害,野心勃勃;晋侯有野心,好逞强,但又不乏明智冷静。这些人物,虽然笔墨不多,但却很有感染力。而这些人物的“不凡”从侧面也取得了众星托月的艺术效果,更丰富了烛之武的形象。

根据课文内容,再依照对联的要求“字数相等、平仄相合、词性相对、内容相关”,拟写对联。

(1)上联是“郑庄公”,那么下联就可以写烛之武;上联是“国难当头认过错”,下联可写“大敌压境弃前嫌”。

(2)下联是“雄辩救郑烛之武”,那么上联可写“慧眼识才佚之狐”,那么;下联是“受命退秦师”,那么上联可写“临危荐勇士”。

答案:

(1)烛之武大敌压境弃前嫌。

(2)慧眼识才佚之狐临危荐勇士。

【点评】对联特点:

对联文字长短不一,短的仅一、两个字;长的可达几百字。对联形式多样,有正对、反对、流水对、联球对、集句对等。但不管何类对联,使用何种形式,却又必须具备以下特点:

(1)字数相等,断句一致。除有意空出某字的位置以达到某种效果外,上下联字数必须相同,不多不少。

(2)要平仄相合,音调和谐。传统习惯是“仄起平落”,即上联末句尾字用仄声,下联末句尾字用平声。

(3)要词性相对,位置相同。一般称为“虚对虚,实对实”,就是名词对名词,动词对动词,形容词对形容词,数量词对数量词,副词对副词,而且相对的词必须在相同的位置上。

(4)要内容相关,上下衔接。上下联的含义必须相互衔接,但又不能重复。

第1页(共1页)

一.选择题(共2小题)

1.下列句中加下划线的词解释错误的一项是( )

A.宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉(穿着礼服,戴着礼帽)

B.异乎三子者之撰(撰写)

C.因之以饥馑(接续)

D.千乘之国(古时一车四马为一乘)

2.下列句子中不含通假字的一项是( )

A.砉然向然,奏刀騞然,莫不中音。

B.行旅皆欲出于王之涂。

C.罔民而可为也。

D.非曰能之,愿学焉。

二.多选题(共2小题)

(多选)3.下列句中“之”的用法和意义相同的两项是( )

A.项伯乃夜驰之沛公军

B.愿伯具言臣之不敢倍德也

C.备他盗之出入与非常也

D.为之奈何

(多选)4.下列句中“以”的用法和意义相同的两项( )

A.具告以事 B.以身翼蔽沛公

C.还军霸上,以待大王来 D.项王未有以应

三.填空题(共2小题)

5.完成重点字词解释。

(1)王见之,曰:“牛何之?”

(2)王曰:舍之!

(3)若无罪而就死地。

(4)王曰:“然,诚有百姓者。

(5)齐国虽褊小,吾何爱一牛?

(6)以小易大,彼恶知之?

(7)王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择焉? ;

(8)王无异于百姓之以王为爱也。

6.《齐桓晋文之事》选自《 》,主要内容是写孟子劝说齐宣王放弃 ,施行 。

四.默写(共1小题)

7.默写。

(1)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,孔子没有直接让弟子言志,而是先用温和自谦的话打消学生的顾虑,为他们创造一个轻松、亲切、活跃的环境。他说:“ , 。”

(2)孔子认为“礼”在国家治理中有重要地位。在《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中他嗤笑子路是因为子路:“ , 。”

(3)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,面对孔子的询问,曾皙描绘了一幅在大自然里沐浴临风,一路酣歌的美丽动人景象:“ , , 。”

(4)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,冉有认为在“ , ”的条件下,他可以用三年时间达到富民的目的。

(5)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,孔子认为公西华的才能可以有更大的发挥的句子是“ , ? , ?”

五.语言表达(共1小题)

8.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。

孔子曰:“学而时习之,不亦说乎?”①______:“学”即多闻多见,兼有“知”“行”之义,既要懂得道理,又要注重实践:“习”即练习、复习,也有“行”或“实践”的意思。在“知”与“行”的关系上,孔子②______.他说:“诵《诗》三百,授之以政,不达:使于四方,不能专对。虽多,亦奚以为?”意思是:“如果一个人熟读《诗经》三百篇,把处理政务的工作交给他,他做不到通达:让他出使外国,他不能独立地处理外事。这样即使读得很多,又有什么用处呢?”其实,在后人看来,③______.南宋的朱熹就说过:“知之愈明,则行之愈笃:行之愈笃,则知之益明。”

六.解答题(共1小题)

9.认真阅读《鸿门宴》,回答问题。

把下列句子翻译成现代汉语。

(1)范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三,项王默然不应。

(2)今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。

(3)夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之。

(4)劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人,此亡秦之续耳。

七.语言文字应用(共1小题)

10.为经典名篇《烛之武秦师》拟写对联。

(1)根据上联写下联:

上联:郑庄公国难当头认过错,

下联: 。

(2)根据下联写上联:

上联: ,

下联:雄辩救郑烛之武受命退秦师

(基础篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高一年级第一单元练习卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共2小题)

1.下列句中加下划线的词解释错误的一项是( )

A.宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉(穿着礼服,戴着礼帽)

B.异乎三子者之撰(撰写)

C.因之以饥馑(接续)

D.千乘之国(古时一车四马为一乘)

【解答】A.正确。

B.“异乎三子者之撰”中的“撰”,应译为“才能,这里指为政的才能”,句意为:我和他们三人为政的才能不一样。

C.正确。

D.正确。

故选:B。

【点评】推断文言实词的方法:(1)记忆解词法。识记是理解的基础,课本出现的常用文言文实词的基本词义一定要牢记,在考试过程中才能将知识迁移,转化为能力。(2)语境解词法。词不离句,句不离篇。词的多个义项只有在语境中才能得到过滤,没有语境,有时便无法分析词的含义。推断词语含义,要结合句子本身的语言环境,有时甚至要通观整段文字、整篇文章的大语言环境。

2.下列句子中不含通假字的一项是( )

A.砉然向然,奏刀騞然,莫不中音。

B.行旅皆欲出于王之涂。

C.罔民而可为也。

D.非曰能之,愿学焉。

【解答】A.“向”通“响”,作响。

B.“涂”通“途”,道路。

C.“罔”通“网”,张开罗网陷害。

D.无通假字。译文:我不敢说能做到什么,但愿意学着做些东西。

故选:D。

【点评】常见通假字:

俨骖騑于上路:“俨”通“严”。

云销雨霁,彩彻区明:“销”通“消”。

所赖君子见机,达人知命:“机”通“几”。

师者,所以传道受业解惑也:“受”通“授”。

暴秦之欲无厌:“厌”通“餍”。

二.多选题(共2小题)

(多选)3.下列句中“之”的用法和意义相同的两项是( )

A.项伯乃夜驰之沛公军

B.愿伯具言臣之不敢倍德也

C.备他盗之出入与非常也

D.为之奈何

【解答】A.动词,去、往、到;

B.助词,主谓间取消独立性,可以不翻译;

C.助词,主谓间取消独立性,可以不翻译;

D.代词,此。

故选:BC。

【点评】虚词的辨析方法如下:一、关注词性差异。二、把握位置不同。很多虚词的用法和意义都会随其在句中位置的改变而改变,明确这一点,不仅能在学习的时候做到纲举目张,事半功倍,答题时也能给我们提供一个更为清晰而高效的思路。三、理解用法本质。应该说大多数虚词的用法都是比较容易理解的,只要多积累,多总结,熟练掌握并不难,但对其中一些虚词的重要用法,如果没有准确、深刻的认识,只看表象而抓不住其本质特征,便很容易在做题时丢分。四、结合具体语境。考试答题时,面对试卷中陌生的语段,我们一定要根据“词不离句、句不离段”的原则,结合具体语境,在准确理解句意的基础上判断相应虚词的用法和意义,切不可机械、盲目。

(多选)4.下列句中“以”的用法和意义相同的两项( )

A.具告以事 B.以身翼蔽沛公

C.还军霸上,以待大王来 D.项王未有以应

【解答】A.介词,把;

B.介词,用;

C.连词,表目的;

D.连词,表目的。

故选:CD。

【点评】虚词的辨析方法如下:一、关注词性差异。二、把握位置不同。很多虚词的用法和意义都会随其在句中位置的改变而改变,明确这一点,不仅能在学习的时候做到纲举目张,事半功倍,答题时也能给我们提供一个更为清晰而高效的思路。三、理解用法本质。应该说大多数虚词的用法都是比较容易理解的,只要多积累,多总结,熟练掌握并不难,但对其中一些虚词的重要用法,如果没有准确、深刻的认识,只看表象而抓不住其本质特征,便很容易在做题时丢分。四、结合具体语境。考试答题时,面对试卷中陌生的语段,我们一定要根据“词不离句、句不离段”的原则,结合具体语境,在准确理解句意的基础上判断相应虚词的用法和意义,切不可机械、盲目。

三.填空题(共2小题)

5.完成重点字词解释。

(1)王见之,曰:“牛何之?” 往

(2)王曰:舍之! 释放

(3)若无罪而就死地。 走向

(4)王曰:“然,诚有百姓者。 的确

(5)齐国虽褊小,吾何爱一牛? 狭小

(6)以小易大,彼恶知之? 疑问代词,怎么,哪里

(7)王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择焉? 痛惜,哀怜 ; 区别

(8)王无异于百姓之以王为爱也。 对……感到奇怪

【解答】故答案为:

(1)之,往。

(2)舍,释放。

(3)就,走向。

(4)诚,的确。

(5)褊小,狭小。

(6)恶,疑问代词,怎么,哪里。

(7)隐,痛惜,哀怜;择,区别。

(8)异,对……感到奇怪。

【点评】掌握常见的理解和推断实词在文中含义的方法:第一种:从语法搭配的角度辨析词性。第二种:从语义搭配的角度推测词义。第三种:从语境暗示的角度推断词义。第四种:从字形构成的角度推测词义。第五种:从词类活用(古今异义)等用法的角度判断词义。第六种:从句子结构对称的角度推断词义。第七种:从字音字形通假的角度推断词义。

6.《齐桓晋文之事》选自《 孟子 梁惠王上 》,主要内容是写孟子劝说齐宣王放弃 霸道 ,施行 仁政 。

【解答】故答案为:

孟子 梁惠王上 霸道 仁政

【点评】多读、多看、多记是解答本题的关键。重要的文学常识是一个高中生必须具有的基本常识。复习中要注意突出重点,不纠缠于细枝末节,注意构建完整的知识网络和体系,建立知识树,同时加强积累,注重归纳,分类记忆。

四.默写(共1小题)

7.默写。

(1)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,孔子没有直接让弟子言志,而是先用温和自谦的话打消学生的顾虑,为他们创造一个轻松、亲切、活跃的环境。他说:“ 以吾一日长乎尔 , 毋吾以也 。”

(2)孔子认为“礼”在国家治理中有重要地位。在《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中他嗤笑子路是因为子路:“ 为国以礼 , 其言不让 。”

(3)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,面对孔子的询问,曾皙描绘了一幅在大自然里沐浴临风,一路酣歌的美丽动人景象:“ 浴乎沂 , 风乎舞雩 , 咏而归 。”

(4)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,冉有认为在“ 方六七十 , 如五六十 ”的条件下,他可以用三年时间达到富民的目的。

(5)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,孔子认为公西华的才能可以有更大的发挥的句子是“ 宗庙会同 , 非诸侯而何 ? 赤也为之小 , 孰能为之大 ?”

【解答】故答案为:

(1)以吾一日长乎尔 毋吾以也(重点字:毋)

(2)为国以礼 其言不让(重点字:礼)

(3)浴乎沂 风乎舞雩 咏而归(重点字:雩)

(4)方六七十 如五六十(重点字:如)

(5)宗庙会同 非诸侯而何 赤也为之小 孰能为之大(重点字:孰)

【点评】《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》名句积累:

1.以吾一日长乎尔,毋吾以也。

2.千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑。

3.比及三年,可使有勇,且知方也。

4.宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。

5.浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。

6.为国以礼,其言不让,是故哂之。

五.语言表达(共1小题)

8.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。

孔子曰:“学而时习之,不亦说乎?”①______:“学”即多闻多见,兼有“知”“行”之义,既要懂得道理,又要注重实践:“习”即练习、复习,也有“行”或“实践”的意思。在“知”与“行”的关系上,孔子②______.他说:“诵《诗》三百,授之以政,不达:使于四方,不能专对。虽多,亦奚以为?”意思是:“如果一个人熟读《诗经》三百篇,把处理政务的工作交给他,他做不到通达:让他出使外国,他不能独立地处理外事。这样即使读得很多,又有什么用处呢?”其实,在后人看来,③______.南宋的朱熹就说过:“知之愈明,则行之愈笃:行之愈笃,则知之益明。”

【解答】本语段大意是:学习需要实践,“知”和“行”是相辅相成的。

①处从“‘学’即多闻多见,兼有‘知’‘行’之义,既要懂得道理,又要注重实践:‘习’即练习、复习,也有‘行’或‘实践’的意思”处,可推断要填内容与“‘学’和‘习’都具有行或实践的含义”相关;

②处从“诵《诗》三百,授之以政,不达:使于四方,不能专对。虽多,亦奚以为?”意思是:“如果一个人熟读《诗经》三百篇,把处理政务的工作交给他,他做不到通达:让他出使外国,他不能独立地处理外事。这样即使读得很多,又有什么用处呢?”处,可推断要填内容与“孔子更看重‘行’”相关;

③处从“知之愈明,则行之愈笃:行之愈笃,则知之益明”处,可推断要填内容与“知和行的关系是互通有无、相辅相成的”相关。

故答案为:

①其中的“学”和“习”都含有“行”(或:“实践”)的意思 ②更强调“行”③“知”和“行”是相辅相成的。

【点评】补写的答题策略:

①快速阅读整段文字,初步感知大体内容的基础上,结合具体语境,根据上下文的句子结构、逻辑顺序等来分析推理、判断。

②还要注意语言音节上的和谐及押韵。

③从语句内容方面考虑,在时间上、事理上注意先后顺序。

④在上下语句中找到相对应的信息。

六.解答题(共1小题)

9.认真阅读《鸿门宴》,回答问题。

把下列句子翻译成现代汉语。

(1)范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三,项王默然不应。

(2)今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。

(3)夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之。

(4)劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人,此亡秦之续耳。

【解答】(1)数:多次;目:使眼色;示:给……看。译文:范增多次向项王使眼色,再三举起他佩戴的玉玦暗示项王,项王沉默着没有反应。

(2)意:意图。译文:现在项庄拔剑起舞,他的意图常在沛公身上啊。

(3)举,胜:尽;刑:给人用刑。译文:秦王有虎狼一样的心肠,杀人惟恐不能杀尽,惩罚人惟恐不能用尽酷刑,所以天下人都背叛他。

(4)细说:小人的谗言;续:后继者。译文:这样劳苦功高,没有得到封侯的赏赐,反而听信小人的谗言,想杀有功的人。这只是灭亡了的秦朝的继续罢了。

答案:

(1)译文:范增多次向项王使眼色,再三举起他佩戴的玉玦暗示项王,项王沉默着没有反应。

(2)译文:现在项庄拔剑起舞,他的意图常在沛公身上啊。

(3)译文:秦王有虎狼一样的心肠,杀人惟恐不能杀尽,惩罚人惟恐不能用尽酷刑,所以天下人都背叛他。

(4)译文:这样劳苦功高,没有得到封侯的赏赐,反而听信小人的谗言,想杀有功的人。这只是灭亡了的秦朝的继续罢了。

【点评】文言句子的翻译一般要遵循以下规律:直译为主,意译为辅。所谓直译,是指用现代汉语的词对原文进行逐字逐句地对应翻译,做到实词、虚词尽可能文意相对。所谓意译,则是根据语句的意思进行翻译,做到尽量符合原文意思,语句尽可能照顾原文词义。翻译要注意留、删、换、调、补、变。

七.语言文字应用(共1小题)

10.为经典名篇《烛之武秦师》拟写对联。

(1)根据上联写下联:

上联:郑庄公国难当头认过错,

下联: 烛之武大敌压境弃前嫌 。

(2)根据下联写上联:

上联: 慧眼识才佚之狐临危荐勇士 ,

下联:雄辩救郑烛之武受命退秦师

【解答】《烛之武退秦师》的主要内容是:郑国被秦、晋两个大国包围,危在旦夕,佚之狐向郑伯推举烛之武,在烛之武以“今老矣”为借口推辞时,郑伯勇于认错。于是烛之武前去说服秦伯。烛之武巧妙地利用秦、晋之间的矛盾,向秦伯分析了当时的形势,采取分化瓦解的办法,说明了保存郑国对秦有利、灭掉郑国对秦不利的道理,终于说服了秦伯。秦伯不仅撤走了围郑的秦军,而且派兵保卫郑国,迫使晋国也不得不撤兵,从而解除了郑国的危机。

烛之武的形象:忠君爱国,深明大义,有勇有识,老谋深算,机智善辩。烛之武是本文的中心人物。虽然“臣之壮也,犹不如人”满腹牢骚,但国难当头,则毅然勇作前驱,以捍卫国家主权的使命感只身赴敌营,以机智善辩的外交才华解除了国家的危机。他不卑不亢,委婉曲折,步步深入,说服了秦君,是个非常有感染力的人物形象。

其余人物形象:佚之狐能识才、荐才;郑伯屈己求才,深明人心;秦伯驱利避害,野心勃勃;晋侯有野心,好逞强,但又不乏明智冷静。这些人物,虽然笔墨不多,但却很有感染力。而这些人物的“不凡”从侧面也取得了众星托月的艺术效果,更丰富了烛之武的形象。

根据课文内容,再依照对联的要求“字数相等、平仄相合、词性相对、内容相关”,拟写对联。

(1)上联是“郑庄公”,那么下联就可以写烛之武;上联是“国难当头认过错”,下联可写“大敌压境弃前嫌”。

(2)下联是“雄辩救郑烛之武”,那么上联可写“慧眼识才佚之狐”,那么;下联是“受命退秦师”,那么上联可写“临危荐勇士”。

答案:

(1)烛之武大敌压境弃前嫌。

(2)慧眼识才佚之狐临危荐勇士。

【点评】对联特点:

对联文字长短不一,短的仅一、两个字;长的可达几百字。对联形式多样,有正对、反对、流水对、联球对、集句对等。但不管何类对联,使用何种形式,却又必须具备以下特点:

(1)字数相等,断句一致。除有意空出某字的位置以达到某种效果外,上下联字数必须相同,不多不少。

(2)要平仄相合,音调和谐。传统习惯是“仄起平落”,即上联末句尾字用仄声,下联末句尾字用平声。

(3)要词性相对,位置相同。一般称为“虚对虚,实对实”,就是名词对名词,动词对动词,形容词对形容词,数量词对数量词,副词对副词,而且相对的词必须在相同的位置上。

(4)要内容相关,上下衔接。上下联的含义必须相互衔接,但又不能重复。

第1页(共1页)

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])