3.2地区产业结构变化 课件(18张)

文档属性

| 名称 | 3.2地区产业结构变化 课件(18张) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 159.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-01-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

“中国数谷”贵阳的前世、今生、未来

人教版选必二 地区产业结构变化

贵阳

[课标呈现]

[学习目标]

以某地区为例,分析地区产业结构变化过程及原因。

1.通过分析贵阳市产业发展的图文资料,归纳产业结构概念。

2.以贵阳产业结构变化升级为例,说明地区产业结构升级的一般规律,

并分析其变化的原因,增强综合思维和人地协调观。

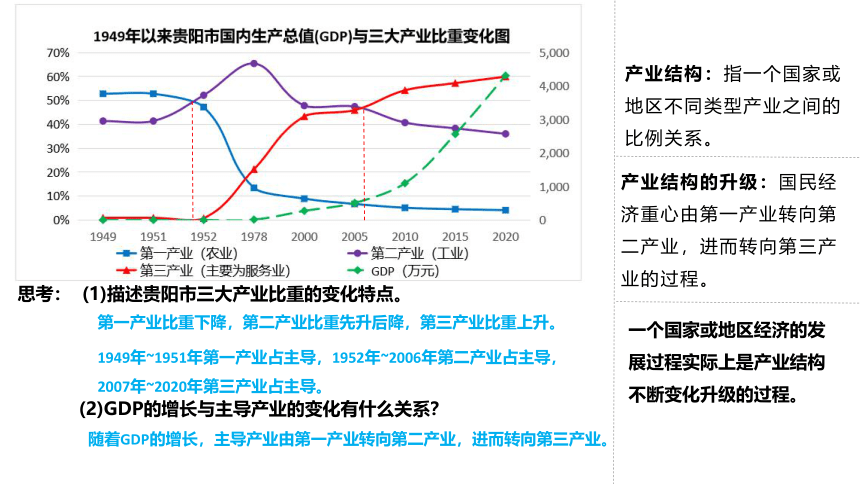

思考: (1)描述贵阳市三大产业比重的变化特点。

第一产业比重下降,第二产业比重先升后降,第三产业比重上升。

(2)GDP的增长与主导产业的变化有什么关系?

随着GDP的增长,主导产业由第一产业转向第二产业,进而转向第三产业。

1949年~1951年第一产业占主导,1952年~2006年第二产业占主导,2007年~2020年第三产业占主导。

产业结构:指一个国家或地区不同类型产业之间的比例关系。

产业结构的升级:国民经济重心由第一产业转向第二产业,进而转向第三产业的过程。

一个国家或地区经济的发展过程实际上是产业结构不断变化升级的过程。

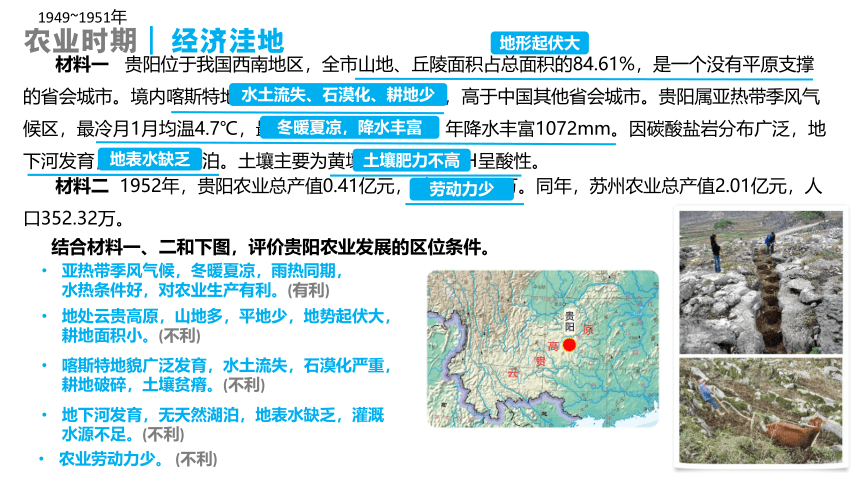

材料一 贵阳位于我国西南地区,全市山地、丘陵面积占总面积的84.61%,是一个没有平原支撑的省会城市。境内喀斯特地貌占土地总面积的85.03%,高于中国其他省会城市。贵阳属亚热带季风气候区,最冷月1月均温4.7℃,最热月7月均温23.8℃,年降水丰富1072mm。因碳酸盐岩分布广泛,地下河发育,没有天然湖泊。土壤主要为黄壤和黄棕壤,PH呈酸性。

经济洼地

农业劳动力少。 (不利)

亚热带季风气候,冬暖夏凉,雨热同期,水热条件好,对农业生产有利。(有利)

结合材料一、二和下图,评价贵阳农业发展的区位条件。

材料二 1952年,贵阳农业总产值0.41亿元, 人口50.70万。同年,苏州农业总产值2.01亿元,人口352.32万。

1949~1951年

喀斯特地貌广泛发育,水土流失,石漠化严重,耕地破碎,土壤贫瘠。(不利)

地处云贵高原,山地多,平地少,地势起伏大,耕地面积小。(不利)

地下河发育,无天然湖泊,地表水缺乏,灌溉水源不足。(不利)

农业时期

|

地形起伏大

水土流失、石漠化、耕地少

冬暖夏凉,降水丰富

地表水缺乏

土壤肥力不高

劳动力少

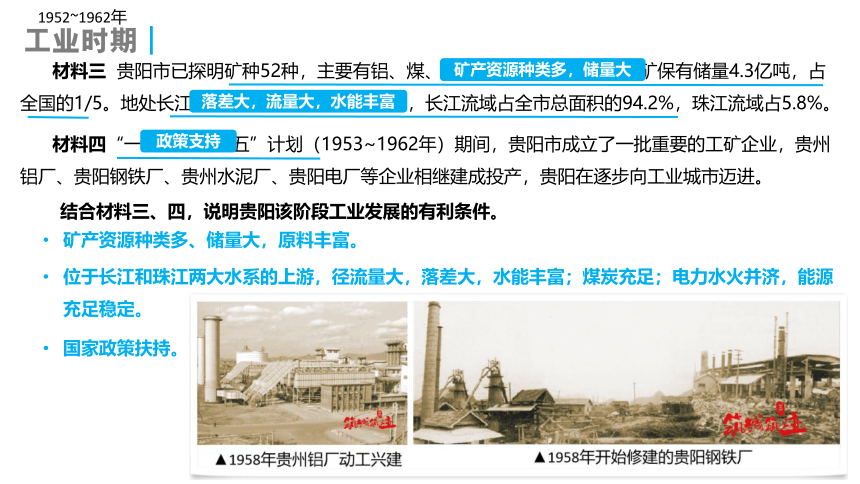

材料三 贵阳市已探明矿种52种,主要有铝、煤、铁、硅等矿产资源。铝土矿保有储量4.3亿吨,占全国的1/5。地处长江与珠江两大水系的上游地带,长江流域占全市总面积的94.2%,珠江流域占5.8%。

材料四“一五”、“二五”计划(1953~1962年)期间,贵阳市成立了一批重要的工矿企业,贵州铝厂、贵阳钢铁厂、贵州水泥厂、贵阳电厂等企业相继建成投产,贵阳在逐步向工业城市迈进。

结合材料三、四,说明贵阳该阶段工业发展的有利条件。

矿产资源种类多、储量大,原料丰富。

工业时期

|

1952~1962年

位于长江和珠江两大水系的上游,径流量大,落差大,水能丰富;煤炭充足;电力水火并济,能源充足稳定。

国家政策扶持。

矿产资源种类多,储量大

落差大,流量大,水能丰富

政策支持

20世纪60年代中期,党中央根据当时的国际形势开始“三线建设”。由于贵州地理位置、自然环境有利于备战,再加上矿产资源丰富、能源资源富饶,贵州成为全国三线建设的重点省份之一。国家集中了大量的人力、物力和财力,将一大批相当规模的军工企业迁至贵州,构建了以贵阳为中心的航空、航天、电子三大国防基地,形成了装备制造业基本体系,总产值曾占全省工业总产值1/3,成为当时贵阳的支柱产业。

国防基地

工业时期

|

1962~2006年

工业污染及生态治理

二十世纪80~90年代,贵阳是全国3个酸雨最严重的城市之一,被联合国列为世界十大污染城市之一。

“爽爽贵阳”

“酸雨城市”

全国首个生态文明示范城市 国家森林城市 全国园林城市

工业时期

|

2014年,经国务院批准,贵阳设立国家级新区贵安新区,贵安成为国家大数据(贵州)综合试验区核心区,是全国乃至全球大数据发展的重要策源地。2016年,工信部批复贵安建设国家互联网骨干直联点;2018年,贵安新区成为国家电子政务云数据中心全国三大节点之一;2019年,贵安建设国际互联网数据专用通道。

贵阳大数据发展在全国实现多个率先,大数据已成为推动贵阳高质量发展的强大引擎,“中国数谷”成为世界认识贵阳的一张名片。

云上高地

服务业时期

|

2007~2021年

材料五 数据中心是用特定设备在互联网上传输、存储数据信息的场所。数据中心的规模以设备运行耗能的多少来衡量,规模越大,运营成本越高。如果把数据中心的数据比作原材料的话,用这些原料可以发展数据加工、数据分析、数据交易、数据服务、智能制造等产业。

材料六 贵阳市的森林覆盖率达46.5%,空气质量优,气温年较差和日较差较小。2015年,经国家批准,贵阳市、贵安新区共同创建国家级大数据产业发展集聚区。至2018年,吸引了数十个大规模数据中心在此集聚,成为我国南方最大的数据中心基地。

1.分析贵阳市建设数据中心基地的有利自然条件。

大数据产业为高新技术产业,对环境质量要求高,贵阳市森林覆盖率高,空气质量好,机房除尘成本低;

地质构造稳定,不易发生严重的自然灾害。

云上高地

服务业时期

|

2007~2021年

大数据产业设备对降温有很高的要求,贵阳市位于云贵高原,海拔较高,夏季气候凉爽,可自然降温;

大数据中心高耗能,贵阳径流量大,地形落差大,水能丰富,可为数据中心运营提供充足能源 ;

高耗能

灰尘少

冬暖夏凉,白天凉爽,空调开启较少

2.分析随着数据中心基地的发展,贵阳市产业结构可能产生的变化。

带动相关数据服务产业的发展,带动旅游业、交通运输业的发展,可以降低污染型工业比重,可以改善城市环境。

贵阳市的服务业等第三产业比重会明显上升,第一、第二产业会有所下降,贵阳的产业结构得到进一步优化。

云上高地

服务业时期

|

2007~2021年

材料五 数据中心是用特定设备在互联网上传输、存储数据信息的场所。数据中心的规模以设备运行耗能的多少来衡量,规模越大,运营成本越高。如果把数据中心的数据比作原材料的话,用这些原料可以发展数据加工、数据分析、数据交易、数据服务、智能制造等产业。

材料六 贵阳市的森林覆盖率达46.5%,空气质量优,气温年较差和日较差较小。2015年,经国家批准,贵阳市、贵安新区共同创建国家级大数据产业发展集聚区。至2018年,吸引了数十个大规模数据中心在此集聚,成为我国南方最大的数据中心基地。

数据服务相关产业得到发展

云上高地

服务业时期

|

2007~2021年

“东数西算”为贵阳带来了新的产业机遇。贵阳正抢抓机遇,升级信息网络基础设施,引进顶尖资源,升级相关产业链,建设数据中心,提升算力水平,做大做强贵安数据中心集群,服务好“东数西算”这一国家战略。

2022年,我国启动“东数西算”工程,将东部的数据存储、数据离线分析等非实时性算力需求有序引导到西部,实现“数”“算”分离。国家建设8个算力国家枢纽,贵阳就是其中之一。

思考:是哪些因素影响了贵阳的产业结构的升级

(从全球来看,技术创新是推动产业结构不断升级的根本原因)

国家政策

农业为主导

产业结构升级

工业为主导

服务业为主导

1952年

经济洼地

国防基地

云上高地

2006年

因地制宜

因时制宜

矿产资源、能源

生态环境

产业分工

……

科学技术

(资源禀赋)

课堂小结

地区产业结构与区域发展

地区产业结构

地区产业类型之间比例关系

区域经济发展水平

反映

体现

第一产业为主

第二、三产业为主

水平较高

水平较低

产业结构升级

资源禀赋

技术条件

分工深化

影响

……

课堂小结

由于区域发展的不平衡,我国东部、中部、西部和东北四大地区的产业结构存在空间差异。

结合所学知识,从地理位置、地形、气候、人口、经济发展水平等方面,比较四大地区的差异。

根据表格,将现阶段中国四大地区的产业结构比例用饼状图表示出来。

比较现阶段中国四大地区产业结构的异同,并说明原因。

1.结合所学知识,从地理位置、地形、气候、人口、经济发展水平等方面,比较四大地区的差异。

东部 中部 西部 东北

地理位置 主要位于我国东部沿海地区 离海较近 位于东部地区的西侧 主要位于我国西部内陆地区 位于我国东北部

地形 以平原、丘陵为主 地形复杂多样 以高原、盆地、山地为主 以平原、山地为主

气候 水热条件好 气候条件优越 水热条件较好 干旱和高寒 地区广大 大陆性稍强,降水较少,温暖季节短

人口 密度大 密度较大 密度小 密度较小

经济发展水平 较高 较低 低 较低

2.根据表格,将现阶段中国四大地区的产业结构比例用饼状图表示出来。

同:第一产业比重较小,第二、第三产业比重较大;

异:东部第三产业比重相对最高;

中部第二产业比重相对最高,工业结构具有过渡性;

西部与东北地区第一产业比重仍然较高;

原因:总体中国处于产业结构转型升级阶段,东部自然条件优越,经济基础好,科技水平高,产业结构转型更加成功,中西部与东北地区还在转型过程中。

3. 比较现阶段中国四大地区产业结构的异同,并说明原因。

“中国数谷”贵阳的前世、今生、未来

人教版选必二 地区产业结构变化

贵阳

[课标呈现]

[学习目标]

以某地区为例,分析地区产业结构变化过程及原因。

1.通过分析贵阳市产业发展的图文资料,归纳产业结构概念。

2.以贵阳产业结构变化升级为例,说明地区产业结构升级的一般规律,

并分析其变化的原因,增强综合思维和人地协调观。

思考: (1)描述贵阳市三大产业比重的变化特点。

第一产业比重下降,第二产业比重先升后降,第三产业比重上升。

(2)GDP的增长与主导产业的变化有什么关系?

随着GDP的增长,主导产业由第一产业转向第二产业,进而转向第三产业。

1949年~1951年第一产业占主导,1952年~2006年第二产业占主导,2007年~2020年第三产业占主导。

产业结构:指一个国家或地区不同类型产业之间的比例关系。

产业结构的升级:国民经济重心由第一产业转向第二产业,进而转向第三产业的过程。

一个国家或地区经济的发展过程实际上是产业结构不断变化升级的过程。

材料一 贵阳位于我国西南地区,全市山地、丘陵面积占总面积的84.61%,是一个没有平原支撑的省会城市。境内喀斯特地貌占土地总面积的85.03%,高于中国其他省会城市。贵阳属亚热带季风气候区,最冷月1月均温4.7℃,最热月7月均温23.8℃,年降水丰富1072mm。因碳酸盐岩分布广泛,地下河发育,没有天然湖泊。土壤主要为黄壤和黄棕壤,PH呈酸性。

经济洼地

农业劳动力少。 (不利)

亚热带季风气候,冬暖夏凉,雨热同期,水热条件好,对农业生产有利。(有利)

结合材料一、二和下图,评价贵阳农业发展的区位条件。

材料二 1952年,贵阳农业总产值0.41亿元, 人口50.70万。同年,苏州农业总产值2.01亿元,人口352.32万。

1949~1951年

喀斯特地貌广泛发育,水土流失,石漠化严重,耕地破碎,土壤贫瘠。(不利)

地处云贵高原,山地多,平地少,地势起伏大,耕地面积小。(不利)

地下河发育,无天然湖泊,地表水缺乏,灌溉水源不足。(不利)

农业时期

|

地形起伏大

水土流失、石漠化、耕地少

冬暖夏凉,降水丰富

地表水缺乏

土壤肥力不高

劳动力少

材料三 贵阳市已探明矿种52种,主要有铝、煤、铁、硅等矿产资源。铝土矿保有储量4.3亿吨,占全国的1/5。地处长江与珠江两大水系的上游地带,长江流域占全市总面积的94.2%,珠江流域占5.8%。

材料四“一五”、“二五”计划(1953~1962年)期间,贵阳市成立了一批重要的工矿企业,贵州铝厂、贵阳钢铁厂、贵州水泥厂、贵阳电厂等企业相继建成投产,贵阳在逐步向工业城市迈进。

结合材料三、四,说明贵阳该阶段工业发展的有利条件。

矿产资源种类多、储量大,原料丰富。

工业时期

|

1952~1962年

位于长江和珠江两大水系的上游,径流量大,落差大,水能丰富;煤炭充足;电力水火并济,能源充足稳定。

国家政策扶持。

矿产资源种类多,储量大

落差大,流量大,水能丰富

政策支持

20世纪60年代中期,党中央根据当时的国际形势开始“三线建设”。由于贵州地理位置、自然环境有利于备战,再加上矿产资源丰富、能源资源富饶,贵州成为全国三线建设的重点省份之一。国家集中了大量的人力、物力和财力,将一大批相当规模的军工企业迁至贵州,构建了以贵阳为中心的航空、航天、电子三大国防基地,形成了装备制造业基本体系,总产值曾占全省工业总产值1/3,成为当时贵阳的支柱产业。

国防基地

工业时期

|

1962~2006年

工业污染及生态治理

二十世纪80~90年代,贵阳是全国3个酸雨最严重的城市之一,被联合国列为世界十大污染城市之一。

“爽爽贵阳”

“酸雨城市”

全国首个生态文明示范城市 国家森林城市 全国园林城市

工业时期

|

2014年,经国务院批准,贵阳设立国家级新区贵安新区,贵安成为国家大数据(贵州)综合试验区核心区,是全国乃至全球大数据发展的重要策源地。2016年,工信部批复贵安建设国家互联网骨干直联点;2018年,贵安新区成为国家电子政务云数据中心全国三大节点之一;2019年,贵安建设国际互联网数据专用通道。

贵阳大数据发展在全国实现多个率先,大数据已成为推动贵阳高质量发展的强大引擎,“中国数谷”成为世界认识贵阳的一张名片。

云上高地

服务业时期

|

2007~2021年

材料五 数据中心是用特定设备在互联网上传输、存储数据信息的场所。数据中心的规模以设备运行耗能的多少来衡量,规模越大,运营成本越高。如果把数据中心的数据比作原材料的话,用这些原料可以发展数据加工、数据分析、数据交易、数据服务、智能制造等产业。

材料六 贵阳市的森林覆盖率达46.5%,空气质量优,气温年较差和日较差较小。2015年,经国家批准,贵阳市、贵安新区共同创建国家级大数据产业发展集聚区。至2018年,吸引了数十个大规模数据中心在此集聚,成为我国南方最大的数据中心基地。

1.分析贵阳市建设数据中心基地的有利自然条件。

大数据产业为高新技术产业,对环境质量要求高,贵阳市森林覆盖率高,空气质量好,机房除尘成本低;

地质构造稳定,不易发生严重的自然灾害。

云上高地

服务业时期

|

2007~2021年

大数据产业设备对降温有很高的要求,贵阳市位于云贵高原,海拔较高,夏季气候凉爽,可自然降温;

大数据中心高耗能,贵阳径流量大,地形落差大,水能丰富,可为数据中心运营提供充足能源 ;

高耗能

灰尘少

冬暖夏凉,白天凉爽,空调开启较少

2.分析随着数据中心基地的发展,贵阳市产业结构可能产生的变化。

带动相关数据服务产业的发展,带动旅游业、交通运输业的发展,可以降低污染型工业比重,可以改善城市环境。

贵阳市的服务业等第三产业比重会明显上升,第一、第二产业会有所下降,贵阳的产业结构得到进一步优化。

云上高地

服务业时期

|

2007~2021年

材料五 数据中心是用特定设备在互联网上传输、存储数据信息的场所。数据中心的规模以设备运行耗能的多少来衡量,规模越大,运营成本越高。如果把数据中心的数据比作原材料的话,用这些原料可以发展数据加工、数据分析、数据交易、数据服务、智能制造等产业。

材料六 贵阳市的森林覆盖率达46.5%,空气质量优,气温年较差和日较差较小。2015年,经国家批准,贵阳市、贵安新区共同创建国家级大数据产业发展集聚区。至2018年,吸引了数十个大规模数据中心在此集聚,成为我国南方最大的数据中心基地。

数据服务相关产业得到发展

云上高地

服务业时期

|

2007~2021年

“东数西算”为贵阳带来了新的产业机遇。贵阳正抢抓机遇,升级信息网络基础设施,引进顶尖资源,升级相关产业链,建设数据中心,提升算力水平,做大做强贵安数据中心集群,服务好“东数西算”这一国家战略。

2022年,我国启动“东数西算”工程,将东部的数据存储、数据离线分析等非实时性算力需求有序引导到西部,实现“数”“算”分离。国家建设8个算力国家枢纽,贵阳就是其中之一。

思考:是哪些因素影响了贵阳的产业结构的升级

(从全球来看,技术创新是推动产业结构不断升级的根本原因)

国家政策

农业为主导

产业结构升级

工业为主导

服务业为主导

1952年

经济洼地

国防基地

云上高地

2006年

因地制宜

因时制宜

矿产资源、能源

生态环境

产业分工

……

科学技术

(资源禀赋)

课堂小结

地区产业结构与区域发展

地区产业结构

地区产业类型之间比例关系

区域经济发展水平

反映

体现

第一产业为主

第二、三产业为主

水平较高

水平较低

产业结构升级

资源禀赋

技术条件

分工深化

影响

……

课堂小结

由于区域发展的不平衡,我国东部、中部、西部和东北四大地区的产业结构存在空间差异。

结合所学知识,从地理位置、地形、气候、人口、经济发展水平等方面,比较四大地区的差异。

根据表格,将现阶段中国四大地区的产业结构比例用饼状图表示出来。

比较现阶段中国四大地区产业结构的异同,并说明原因。

1.结合所学知识,从地理位置、地形、气候、人口、经济发展水平等方面,比较四大地区的差异。

东部 中部 西部 东北

地理位置 主要位于我国东部沿海地区 离海较近 位于东部地区的西侧 主要位于我国西部内陆地区 位于我国东北部

地形 以平原、丘陵为主 地形复杂多样 以高原、盆地、山地为主 以平原、山地为主

气候 水热条件好 气候条件优越 水热条件较好 干旱和高寒 地区广大 大陆性稍强,降水较少,温暖季节短

人口 密度大 密度较大 密度小 密度较小

经济发展水平 较高 较低 低 较低

2.根据表格,将现阶段中国四大地区的产业结构比例用饼状图表示出来。

同:第一产业比重较小,第二、第三产业比重较大;

异:东部第三产业比重相对最高;

中部第二产业比重相对最高,工业结构具有过渡性;

西部与东北地区第一产业比重仍然较高;

原因:总体中国处于产业结构转型升级阶段,东部自然条件优越,经济基础好,科技水平高,产业结构转型更加成功,中西部与东北地区还在转型过程中。

3. 比较现阶段中国四大地区产业结构的异同,并说明原因。