2023届高考二轮总复习课件 地理(适用于湖南)专题4 地质作用与地表形态(55张)

文档属性

| 名称 | 2023届高考二轮总复习课件 地理(适用于湖南)专题4 地质作用与地表形态(55张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-01-05 15:06:37 | ||

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

内容索引

核心考点聚焦

热考专项突破

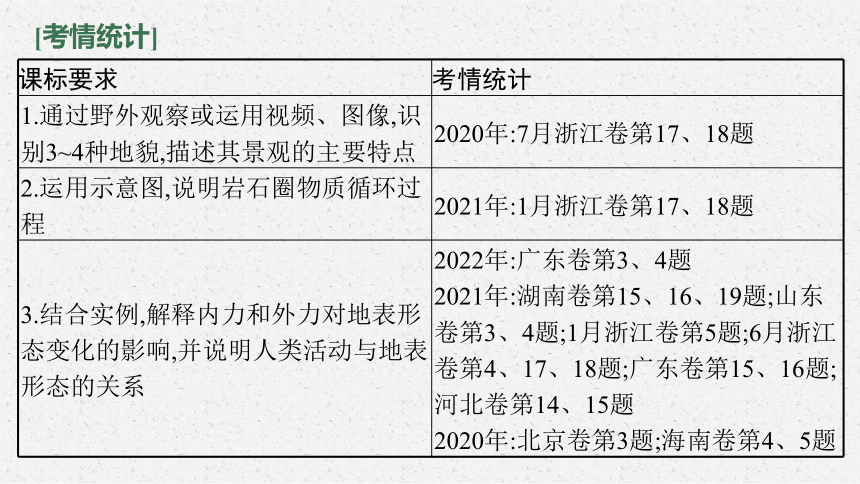

[考情统计]

课标要求 考情统计

1.通过野外观察或运用视频、图像,识别3~4种地貌,描述其景观的主要特点 2020年:7月浙江卷第17、18题

2.运用示意图,说明岩石圈物质循环过程 2021年:1月浙江卷第17、18题

3.结合实例,解释内力和外力对地表形态变化的影响,并说明人类活动与地表形态的关系 2022年:广东卷第3、4题

2021年:湖南卷第15、16、19题;山东卷第3、4题;1月浙江卷第5题;6月浙江卷第4、17、18题;广东卷第15、16题;河北卷第14、15题

2020年:北京卷第3题;海南卷第4、5题

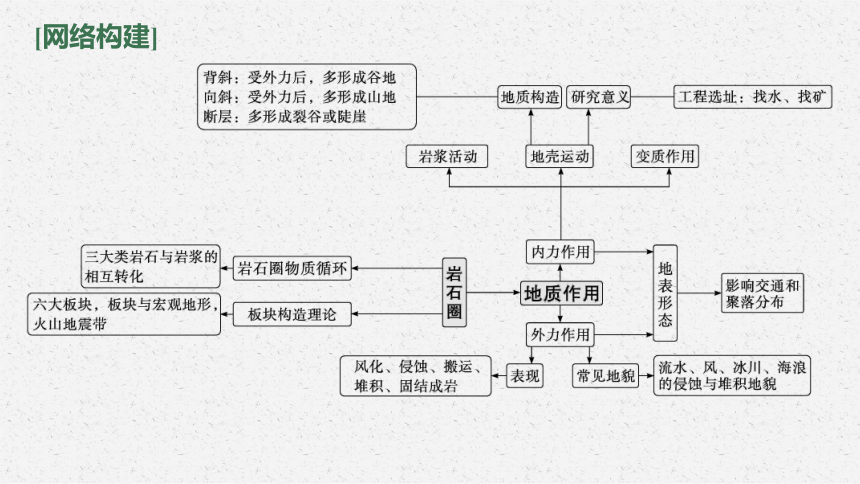

[网络构建]

核心考点聚焦

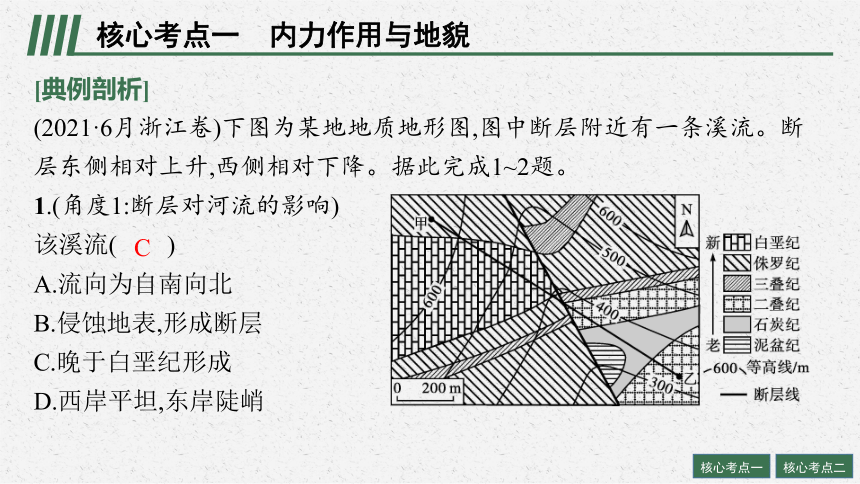

核心考点一 内力作用与地貌

[典例剖析]

(2021·6月浙江卷)下图为某地地质地形图,图中断层附近有一条溪流。断层东侧相对上升,西侧相对下降。据此完成1~2题。

1.(角度1:断层对河流的影响)

该溪流( )

A.流向为自南向北

B.侵蚀地表,形成断层

C.晚于白垩纪形成

D.西岸平坦,东岸陡峭

C

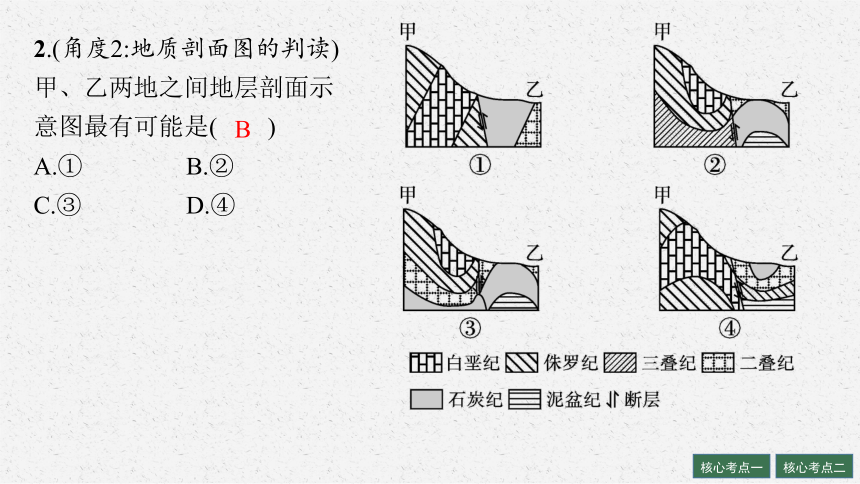

2.(角度2:地质剖面图的判读)甲、乙两地之间地层剖面示意图最有可能是( )

A.① B.②

C.③ D.④

B

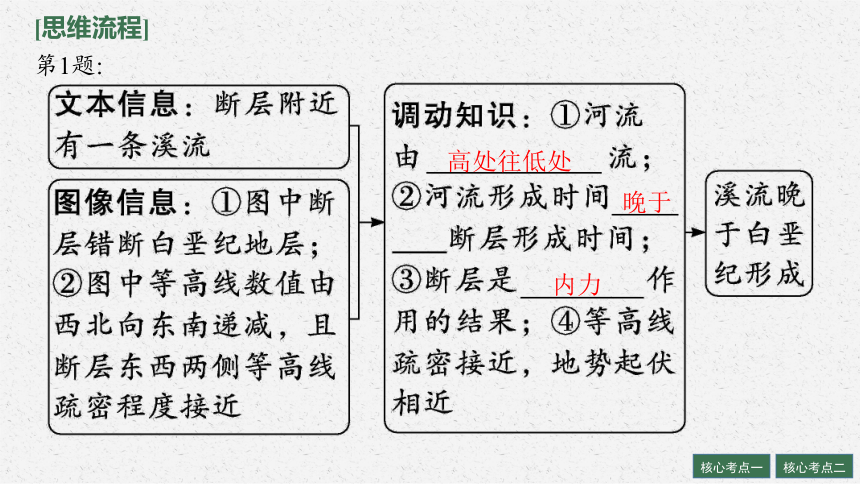

[思维流程]

第1题:

高处往低处

晚于

内力

第2题:

向斜

背斜

[归纳提升]

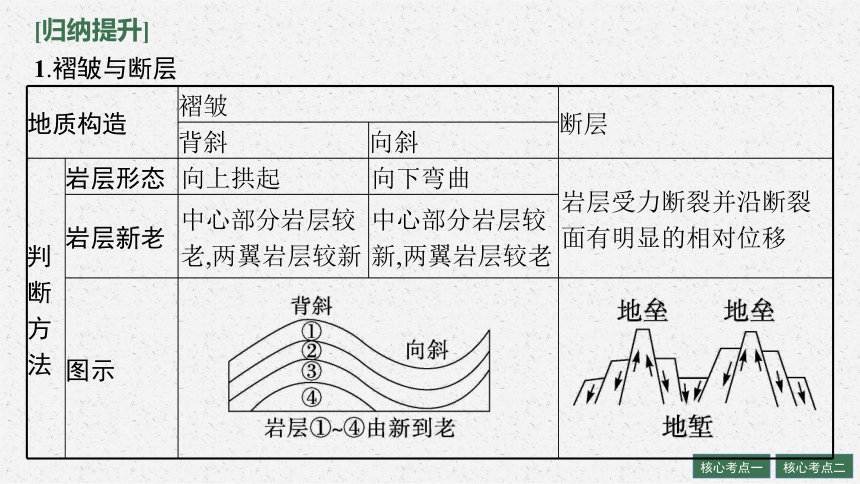

1.褶皱与断层

地质构造 褶皱 断层

背斜 向斜 判断方法 岩层形态 向上拱起 向下弯曲 岩层受力断裂并沿断裂面有明显的相对位移

岩层新老 中心部分岩层较老,两翼岩层较新 中心部分岩层较新,两翼岩层较老 图示

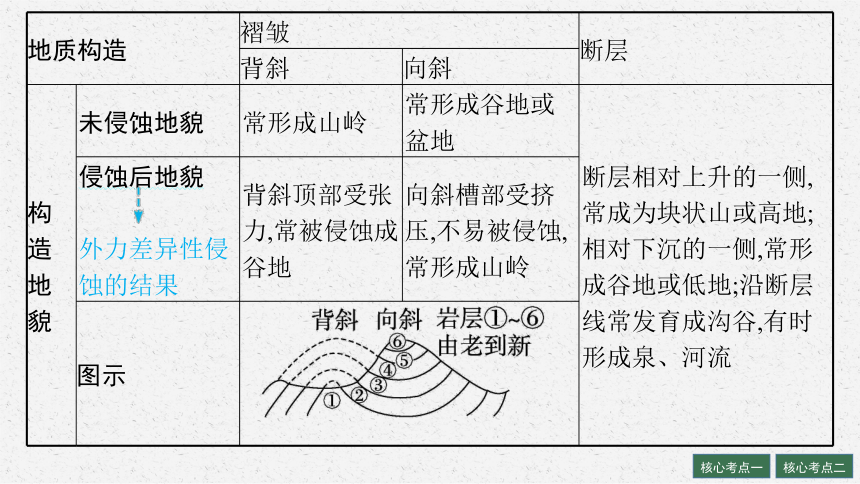

地质构造 褶皱 断层

背斜 向斜 构造地貌 未侵蚀地貌 常形成山岭 常形成谷地或盆地 断层相对上升的一侧,常成为块状山或高地;相对下沉的一侧,常形成谷地或低地;沿断层线常发育成沟谷,有时形成泉、河流

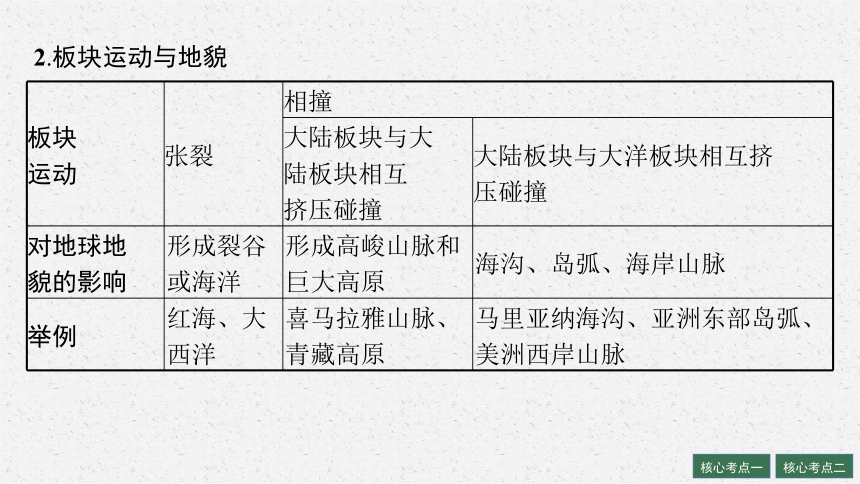

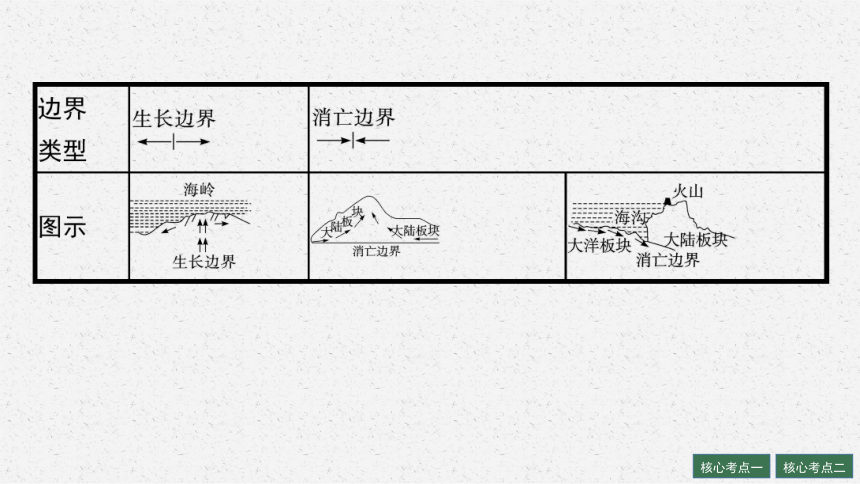

侵蚀后地貌 外力差异性侵蚀的结果 背斜顶部受张力,常被侵蚀成谷地 向斜槽部受挤压,不易被侵蚀,常形成山岭 图示 2.板块运动与地貌

板块 运动 张裂 相撞 大陆板块与大 陆板块相互 挤压碰撞 大陆板块与大洋板块相互挤

压碰撞

对地球地 貌的影响 形成裂谷或海洋 形成高峻山脉和巨大高原 海沟、岛弧、海岸山脉

举例 红海、大西洋 喜马拉雅山脉、青藏高原 马里亚纳海沟、亚洲东部岛弧、美洲西岸山脉

[对点训练]

(2022·湖南名校联考)下图为世界某地区的地质构造图,该地区前期岩浆活动频繁,后期受到地壳水平运动和岩浆活动的双重影响。该地区是世界重要的金矿分布地,金矿埋深300多米,多以地下开采为主。图中的绿岩带是由玄武岩和早期浊流沉积(富含悬浮固体颗粒的高密度水流沉积作用)的碎屑沉积岩组成,因玄武岩的变质作用使岩石呈暗绿色。据此完成1~2题。

1.(角度1:地壳运动)据图判断,该地区地壳水平运动的方向是( )

A.东—西向

B.南—北向

C.东北—西南向

D.西北—东南向

2.(角度2:矿产的形成)图中金矿形成的地质作用最可能是( )

A.地壳运动挤压

B.岩浆活动出露

C.岩石变质作用

D.浊流沉积作用

C

B

解析 第1题,断层的位移方向有水平和垂直两种,图中断层线呈西北—东南走向,且断层线两侧岩体未发生明显错位,故该地区地壳水平运动的方向为东北—西南向。C正确。第2题,金矿主要分布在断层线附近,同时材料中提到“埋深300多米,多以地下开采为主”。有色金属矿物是岩浆在冷却过程中矿物富集形成的,且区域内分布有大量的花岗岩,当地岩浆活动频繁,地壳运动形成的断裂带是含金熔岩涌入的良好通道,后矿物不断富集形成金矿。B正确。

核心考点二 外力作用与地貌

[典例剖析]

(2022·广东卷)河床纵剖面是指由河源至河口的河床最低点的连线剖面。青藏高原东南部的帕隆藏布江某段河床纵剖面呈阶梯状形态;近几十年来,在该河段有湖泊发育。下图示意该段河床纵剖面形态。据此完成1~2题。

1.(角度1:影响河床形态的因素)第Ⅰ段河床纵剖面阶梯状形态形成的自然原因是( )

A.地质构造差异抬升

B.河流的阶段性下切

C.原始河床地形差异

D.滑坡、泥石流作用

2.(角度2:冲淤变化对河床的影响)在第Ⅱ段河床,纵剖面①→②→③的发育过程反映该段河床( )

A.淤积大于侵蚀 B.侵蚀大于淤积

C.侵蚀—淤积平衡 D.持续不断侵蚀

D

A

[思维流程]

第1题:

大

降水

抬升

第2题:

大于

[归纳提升]

1.外力作用的分布规律

(1)大尺度区域的主导外力作用。

区 域 主要外力作用及地貌

干旱、半 干旱地区 以风力作用为主,多风力侵蚀地貌和风力堆积地貌

也常出现在沿海地区

湿润、半 湿润地区 流水作用显著,多流水侵蚀地貌和流水沉积地貌

高山地区 多冰川作用,多角峰、冰斗、“U”形谷、冰碛丘陵等地貌

沿海地区 多海浪作用,常见海蚀柱、海蚀崖和沙滩等地貌

(2)小尺度区域地貌形态的外力作用。

地貌形态 外力作用

高山上的破碎岩石 风化作用

山谷中的碎石 流水的搬运、沉积作用

沟壑纵横的坡面 流水的侵蚀作用

峰林和溶洞 流水的溶蚀作用

沙丘 坡度平缓的一侧为迎风坡 风力的搬运、堆积作用

海边嶙峋的岩石 主要为海浪的侵蚀作用

2.外力作用的影响因素分析

分析某一地域的主要外力作用类型,往往可以综合许多因素。

(1)气候因素:主要从气温与降水两个方面进行分析。

风化作用强

①干旱、半干旱地区:昼夜温差大,降水少,外力作用主要表现为风化作用和风力侵蚀、搬运、堆积作用。

②湿润地区:降水丰富、地表径流量大,外力作用主要表现为流水的侵蚀、搬运、堆积作用。

(2)地质地貌因素:主要分析基岩和地形地势两个方面的影响。

①石灰岩地区:由于岩石微溶于水,故外力作用往往表现为流水侵蚀、溶蚀作用。

②地势较高的地区:往往表现为风化、侵蚀、搬运作用。

③地势较低的地区:往往表现为堆积作用。

④地势差异较大的地区:往往表现为流水的侵蚀作用强。

(3)生物因素:主要分析植被覆盖率高低的影响。植被覆盖率低的地区,往往以侵蚀、搬运作用为主;植被覆盖率高的地区,生物风化作用显著。

[对点训练]

(2022·湖南衡阳八中质检)黄土一般发育在干旱、半干旱气候区。金沙江“涛源—巧家”河段的河流阶地上保存有厚度较大、紧邻分布的黄土和古堰塞湖沉积物,研究发现二者的组成元素和矿物成分极为相似。下图示意该河段黄土和古堰塞湖沉积物的分布。据此完成1~2题。

1.(角度1:黄土形成的外力)该地河谷中黄土形成的直接动力最有可能是

( )

A.季风 B.信风

C.谷风 D.焚风

2.(角度2:古地理环境)对该地古地理环境的推测,合理的是( )

A.黄土形成时间早于古堰塞湖沉积物

B.河流侵蚀一直以侧蚀为主

C.地震多发,古堰塞湖存在时间较短

D.古堰塞湖的湖水外泄,沉积物长期裸露

C

D

解析 由材料可知,黄土和古堰塞湖沉积物组成元素和矿物成分极为相似。本区域为河谷,存在山谷风,吹谷风时,将地势较低的古堰塞湖沉积物吹向地势较高的河流阶地,C正确。第2题,结合上题,推知古堰塞湖沉积物应比黄土形成时间更早,A错误;堆积物的大量存在,即证明河流曾经以沉积作用为主,B错误;古堰塞湖存在时间较短就不会出现大量的古堰塞湖沉积物,C错误;古堰塞湖的湖水外泄,沉积物长期裸露,受到风化、侵蚀作用,再经过谷风的搬运作用,才形成现在阶地上的黄土堆积物,D正确。

热考专项突破

突破一 命题篇

专项命题一 从热考情境角度命题

命题方向 冲淤平衡

河流的冲淤过程此消彼长,塑造了多样的河流地貌。明确河流的冲淤特点及影响对深入分析河流地貌的发育至关重要。

冲淤原理

(1)当上游来沙量大于本河段水流挟沙能力时,产生淤积,河床升高。

(2)当上游来沙量小于本河段水流挟沙能力时,产生冲刷,河床下降。

(3)同一河段:河流的侵蚀与堆积往往是“你强我弱”、交替进行。流量大时(汛期),以冲刷(侵蚀)为主;流量小时(枯水期),以淤积(堆积)为主。

命题1河段的冲淤平衡

河段的冲淤量是输入沙量和输出沙量的差值。黄河干流内蒙古段按水文站可划分为三段:石—巴河段、巴—三河段、三—头河段,该河段冲刷的临界水沙条件大致是在洪水期平均流量大于2 000米3/秒,含沙量小于10千克/米3。河道的冲淤调整主要发生在汛期。1987年以来,上述河段汛期水沙量占全年比例均大量减少。图1为黄河干流内蒙古段示意图,图2为黄河干流内蒙古各河段多年平均冲淤量变化统计图。据此完成1~3题。

图1

图2

1.(角度1:冲淤量的判断)推断黄河干流内蒙古段冲淤量达到最大的年份大致是( )

A.1979年 B.1989年 C.1999年 D.2009年

2.(角度2:冲淤平衡的判断)1973~2017年黄河干流内蒙古段( )

A.石—巴河段冲淤状况与水沙量关联明显

B.巴—三河段先冲刷后淤积

C.三—头河段冲淤变化与汛期流量呈正相关

D.全河段先冲刷后淤积最后平衡

3.(角度3:影响冲淤平衡的因素)影响石—巴河段冲淤状况最主要的原因是

( )

A.河道采沙增加 B.河段落差较大

C.水利枢纽建设 D.河流补给减少

D

D

C

解析 第1题,河段的冲淤量是输入沙量和输出沙量的差值。读图2可知,黄河干流内蒙古段年均冲淤量在1980~2009年为正值,2010~2017年接近0,说明1980~2009年冲淤总量不断增大,故黄河干流内蒙古段冲淤量达到最大的年份大致是2009年。第2题,该河段冲刷的临界水沙条件大致是在洪水期平均流量大于2 000米3/秒,含沙量小于10千克/米3。1987年以来,三个河段汛期水沙量占全年比例均大量减少,从图中可以看出,1973~2017年黄河干流内蒙古段石—巴河段一直淤积明显,说明其与水沙量关联小;巴—三河段先冲刷后淤积再冲刷;三—头河段冲淤情况与全河段冲淤情况不一致,说明三—头河段冲淤变化与汛期流量不呈正相关;全河段先冲刷后淤积最后平衡。第3题,石—巴河段年均冲淤量一直为正值,说明淤积严重,河道采沙增加、河段落差较大、河流补给减少淤积量都应减少;水利枢纽建设使水流速度减慢,淤积量增加。

命题2河流入海口的冲淤平衡

孤东近岸海域位于黄河三角洲附近。该区域拥有大量土地与油气资源,是我国重要的粮食产区和产油区。下图示意孤东近岸海域不同年份5米等深线变化情况。据此完成4~5题。

4.(角度1:冲淤平衡的变化)孤东海域岸线1976~2014年冲淤变化规律是

( )

A.强淤积—弱淤积—弱侵蚀—强侵蚀

B.弱淤积—强侵蚀—弱侵蚀—强淤积

C.强侵蚀—弱侵蚀—弱淤积—强淤积

D.强侵蚀—弱淤积—强淤积—弱侵蚀

5.(角度2:冲淤平衡的影响)图示①~④处距黄河河口三角洲最近的是( )

A.①处 B.②处

C.③处 D.④处

A

D

解析 第4题,图中孤东海域1976~1986年较1986~1996年5米等深线向海洋方向推进距离大,故1976~1996年冲淤变化规律是强淤积—弱淤积;1996~2002年较2002~2014年5米等深线向陆地方向推进小,故1996~2014年冲淤变化规律是弱侵蚀—强侵蚀。第5题,图中1976~2014年,④处5米等深线不断向海洋方向推进,故④处一直以淤积为主,可推出④处最靠近黄河河口三角洲。

专项命题二 从新情境新材料角度命题

新情境新材料

一、矶

矶,三面环江,一面连接江岸,是长江中下游的独特地貌(如下图),突出江中,形如半岛。长江有三大矶:湖南省城陵矶、安徽省采石矶、江苏省燕子矶。

角度1长江中下游河岸矶是怎样形成的

角度2长江中下游河岸矶对河岸会产生怎样的影响

角度3试分析矶及附近水域开发利用的方向。

答案 河岸基岩的岩性坚硬,抗侵蚀能力强。

答案 可以降低水流速度,防洪护堤。

答案 修建码头、开展旅游观光等。

二、厚田沙地

厚田沙地,号称“江南第一沙漠”。位于江西省南昌市江谷滩区厚田乡南部,距南昌市区28千米,有沙漠化土地约13万亩(1亩=1/15公顷)。厚田沙地是亚热带地区规模较大的风沙化土地,沙山高大,气势雄浑,沙漠东临奔流不息的赣江,西临锦江。

角度1厚田沙地的沉积物主要来源于哪里

角度2试分析促进厚田沙地形成的区域气候条件。

角度3在图中迎风坡、前丘顶、背风坡、平沙地四地采样,沉积物中的粗颗粒比重最高的是哪个采样点

答案 河漫滩沉积的沙尘。

答案 秋、冬季节降水较少,大风日数多。

答案 迎风坡。

素养立意命题

一、区域认知

西北干旱地区同一山坡从山麓到山顶的不同部位,沉积颗粒物的大小以及水源条件差异很大,表现出小范围明显的地区差异。

真题感悟1(2021·全国甲卷)阅读图文材料,完成下列各题。

下图所示的我国祁连山西段某山间盆地边缘,山坡、冲积扇和冲积平原的植被均为草原,其中冲积平原草原茂盛。山坡表面多覆盖有沙和粉沙物质。附近气象站(海拔3 367米)监测的年平均气温为-2.6 ℃,年降水量约291毫米,集中在夏季,冬春季多风。

(1)(角度1:区域特征)说明冲积扇和山坡堆积物中砾石的差异及其原因。

(2)(角度2:区域联系)分析分布在山坡表面的沙和粉沙的空间迁移过程。

(3)(角度3:区域差异)说明冲积平原水分条件比山坡和冲积扇好的原因。

答案 (1)冲积扇:以沙砾为主,砾石分选较好,有一定的磨圆度;由流水搬运、沉积而成。山坡:以角砾为主,砾石分选较差(大小混杂),磨圆度较差(棱角分明);主要由重力作用形成(海拔较高处可能有冰川作用)。

(2)沙和粉沙物质主要来源于冲积扇。春季,风力强劲,冲积扇地表干燥,地表沙粒易被吹动。风沙流沿山坡爬升,到达一定位置后挟沙能力减弱,沙和粉沙沉积在山坡上。

(3)地势较低,山坡和冲积扇流水在此汇集,(冲积扇前沿)地下水出露;地表物质颗粒较细,利于保水;深层土壤冰冻时间较长,利于蓄水。

解析 第(1)题,从图中可看出,两地砾石的差异主要表现在颗粒的大小和磨圆度两大方面,是在搬运和侵蚀过程中,搬运的距离和侵蚀的强度不同所导致的。第(2)题,由图和材料可知,冲积平原草类茂盛,冲积扇主要由沙砾和黏土、粉沙组成且该地区冬春季多大风天气,故在该区山坡表面的沙和粉沙多来源于冲积扇,在迎风坡随高度的增加,风力搬运能力降低,沙和粉沙逐渐沉积而形成。第(3)题,影响某地水分条件的主要原因有地势、地下水位高低、土壤特征以及冻土等因素。

二、综合思维

河道、河心岛的演变是多种因素综合作用的结果,在分析某一河道、河心岛的演变时,需要综合多种因素进行分析。

真题感悟2(2021·湖南卷)阅读图文材料,完成下列各题。

关洲河段位于长江中游,上距三峡坝址约100千米,属于弯曲双分汊河型。关洲岛把关洲河段分为南、北河道。某地理科研团队研究发现,1万年以来关洲岛地层沉积物颗粒从下部到上部呈现细—粗—细的分布,分别对应了该河段河道变迁的三个阶段。目前,关洲河段南、北岸分别为石质和土质河岸。图1示意关洲河段河道变迁和地貌演化,图2示意关洲河段南、北河道年内流量分流比。

图1

图2

(1)(角度1:地方综合)根据关洲岛地层沉积物颗粒分布特征,指出关洲河段三个阶段的流速变化并分析该河段由单一型河道变为双分汊型河道的过程。

(2)(角度2:要素综合)研究发现,关洲河段年内流量常出现南、北河道主次变更现象。据此推测关洲河段南、北河道的特征。

(3)(角度3:时空综合)有人认为未来关洲岛会向北相对移动,你是否赞同 表明你的观点并说明理由。

答案 (1)流速变化:慢—快—慢(先由慢到快,再由快到慢)。变化过程:(早期,河漫滩地处河湾凹岸,与陆地相连)随着流速变快,流水侵蚀南岸河漫滩,夺车阳河下游河道东流,原河漫滩残余部分形成水下浅滩。随着南岸继续南迁,流速减慢,水下浅滩因泥沙沉积出露水面形成江心洲,河道演变为双分汊型。

(2)北河道相对宽而浅,河岸较缓,易于洪水期过水;南河道相对窄而深,河岸较陡,对枯水期进流更有利。

(3)赞同。长江北岸(凸岸)继续淤积,向南扩展;上游水库蓄水减少洪水对北河道的冲刷,北河道淤积大于侵蚀;上游水库蓄水拦沙使南河道冲刷严重,南河道侵蚀大于淤积,岸滩崩塌后退,关洲岛距离长江南岸越来越远。

(或不赞同。长江南岸为石质河岸,抗侵蚀能力较强;护岸工程建设,稳固长江南岸;上游水库蓄水拦沙,该河段冲淤平衡,关洲岛位置相对稳定;关洲岛南岸为凸岸,不断淤进,北岸为凹岸,不断蚀退,关洲岛距离长江南岸越来越近。)

解析 第(1)题,河流流速大小与沉积物颗粒大小呈正相关,由此推断关洲河段三个阶段的流速变化为慢—快—慢(或先由慢到快,再由快到慢)。关洲河段由单一型河道变为双分汊型河道的过程实际上是关洲岛的形成过程。早期,该河流在现关洲岛的位置为河漫滩,此时无岛,河道为单一型河道。由于南岸河漫滩地处河湾凹岸,随着流速变快,流水侵蚀南岸河漫滩,车阳河与长江之间的河漫滩逐渐消失,长江夺车阳河下游河道东流,原河漫滩残余部分形成水下浅滩。流水侵蚀使得南岸南迁,河道变宽,水下浅滩处的流速减慢,泥沙大量沉积在水下浅滩处,逐渐抬高,从而出露水面形成江心洲。江心洲把长江该河段分隔为南、北两个河道,使得河道演变为双分汊型。

第(2)题,图文信息显示,随着长江流量增加,南河道流量比重下降,北河道流量比重上升,表明随着长江水位提高,进入北河道的水流增长更快,其原因与南北河道的形态密切相关。由于北河道相对宽而浅,河岸较缓,水位上升时,河面宽度增长迅速,流量大,易于洪水期过水;南河道相对窄而深,河岸较陡,枯水期因较深河水容易经该河道向下流动,而洪水期随着水位上升,河面宽度增长较小,通过洪水量增长不大。第(3)题,为开放性试题,因此必须先明确地表明观点,不要模棱两可,然后针对表明的观点说出相应的理由。如果赞同,则应从长江南岸向南移动和关洲岛的南岸不断蚀退两个方面进行阐述。如果不赞同,则应从关洲岛本身不移动或向南移动、长江南岸不移动、关洲岛的北岸不断蚀退等方面进行阐述。

突破二 解题篇

题型突破 原因分析类

典例突破(2022·河北唐山一模)阅读图文材料,完成下列各题。

槽谷是典型的冰川侵蚀地貌。在高海拔山

区,冰期前,谷地常发育有河流;冰期时,谷地

被冰川覆盖,槽谷逐渐发育。在主冰川和支

冰川汇流处,槽谷断面形态会有明显变化;

待冰川消退后,支冰川槽谷常高挂在主冰

川槽谷的谷坡上形成悬谷,悬谷处可形成

瀑布。下图为某冰川槽谷断面示意,自上

游至下游依次为①②③④。

(1)(地理实践力)概述冰期前后该槽谷所在谷地断面形态的主要变化。

(2)(区域认知)据图推断该槽谷内主冰川和支冰川汇流的大致位置,并说明理由。

(3)(综合思维)在主冰川和支冰川汇流处常形成悬谷。推测悬谷形成的可能原因。

答案 (1)冰期前为谷底狭窄的深切“V”形谷;冰期后形成谷底宽阔的“U”形谷。

(2)③断面附近(或②④断面之间)。

理由:支冰川汇入主冰川会导致谷内冰量增大(厚度增加),冰川侧向侵蚀能力增强,槽谷宽度变大;和上游的②断面相比,③断面宽度增大很多。

(3)可能原因一:主冰川厚度大,下切力强,槽谷深度大。或支冰川厚度小,下切力弱,槽谷深度小。

可能原因二:主冰川槽谷岩石破碎松散,容易下切。或支冰川槽谷岩石致密坚实,不易下切。

三字——解题思路归纳

内容索引

核心考点聚焦

热考专项突破

[考情统计]

课标要求 考情统计

1.通过野外观察或运用视频、图像,识别3~4种地貌,描述其景观的主要特点 2020年:7月浙江卷第17、18题

2.运用示意图,说明岩石圈物质循环过程 2021年:1月浙江卷第17、18题

3.结合实例,解释内力和外力对地表形态变化的影响,并说明人类活动与地表形态的关系 2022年:广东卷第3、4题

2021年:湖南卷第15、16、19题;山东卷第3、4题;1月浙江卷第5题;6月浙江卷第4、17、18题;广东卷第15、16题;河北卷第14、15题

2020年:北京卷第3题;海南卷第4、5题

[网络构建]

核心考点聚焦

核心考点一 内力作用与地貌

[典例剖析]

(2021·6月浙江卷)下图为某地地质地形图,图中断层附近有一条溪流。断层东侧相对上升,西侧相对下降。据此完成1~2题。

1.(角度1:断层对河流的影响)

该溪流( )

A.流向为自南向北

B.侵蚀地表,形成断层

C.晚于白垩纪形成

D.西岸平坦,东岸陡峭

C

2.(角度2:地质剖面图的判读)甲、乙两地之间地层剖面示意图最有可能是( )

A.① B.②

C.③ D.④

B

[思维流程]

第1题:

高处往低处

晚于

内力

第2题:

向斜

背斜

[归纳提升]

1.褶皱与断层

地质构造 褶皱 断层

背斜 向斜 判断方法 岩层形态 向上拱起 向下弯曲 岩层受力断裂并沿断裂面有明显的相对位移

岩层新老 中心部分岩层较老,两翼岩层较新 中心部分岩层较新,两翼岩层较老 图示

地质构造 褶皱 断层

背斜 向斜 构造地貌 未侵蚀地貌 常形成山岭 常形成谷地或盆地 断层相对上升的一侧,常成为块状山或高地;相对下沉的一侧,常形成谷地或低地;沿断层线常发育成沟谷,有时形成泉、河流

侵蚀后地貌 外力差异性侵蚀的结果 背斜顶部受张力,常被侵蚀成谷地 向斜槽部受挤压,不易被侵蚀,常形成山岭 图示 2.板块运动与地貌

板块 运动 张裂 相撞 大陆板块与大 陆板块相互 挤压碰撞 大陆板块与大洋板块相互挤

压碰撞

对地球地 貌的影响 形成裂谷或海洋 形成高峻山脉和巨大高原 海沟、岛弧、海岸山脉

举例 红海、大西洋 喜马拉雅山脉、青藏高原 马里亚纳海沟、亚洲东部岛弧、美洲西岸山脉

[对点训练]

(2022·湖南名校联考)下图为世界某地区的地质构造图,该地区前期岩浆活动频繁,后期受到地壳水平运动和岩浆活动的双重影响。该地区是世界重要的金矿分布地,金矿埋深300多米,多以地下开采为主。图中的绿岩带是由玄武岩和早期浊流沉积(富含悬浮固体颗粒的高密度水流沉积作用)的碎屑沉积岩组成,因玄武岩的变质作用使岩石呈暗绿色。据此完成1~2题。

1.(角度1:地壳运动)据图判断,该地区地壳水平运动的方向是( )

A.东—西向

B.南—北向

C.东北—西南向

D.西北—东南向

2.(角度2:矿产的形成)图中金矿形成的地质作用最可能是( )

A.地壳运动挤压

B.岩浆活动出露

C.岩石变质作用

D.浊流沉积作用

C

B

解析 第1题,断层的位移方向有水平和垂直两种,图中断层线呈西北—东南走向,且断层线两侧岩体未发生明显错位,故该地区地壳水平运动的方向为东北—西南向。C正确。第2题,金矿主要分布在断层线附近,同时材料中提到“埋深300多米,多以地下开采为主”。有色金属矿物是岩浆在冷却过程中矿物富集形成的,且区域内分布有大量的花岗岩,当地岩浆活动频繁,地壳运动形成的断裂带是含金熔岩涌入的良好通道,后矿物不断富集形成金矿。B正确。

核心考点二 外力作用与地貌

[典例剖析]

(2022·广东卷)河床纵剖面是指由河源至河口的河床最低点的连线剖面。青藏高原东南部的帕隆藏布江某段河床纵剖面呈阶梯状形态;近几十年来,在该河段有湖泊发育。下图示意该段河床纵剖面形态。据此完成1~2题。

1.(角度1:影响河床形态的因素)第Ⅰ段河床纵剖面阶梯状形态形成的自然原因是( )

A.地质构造差异抬升

B.河流的阶段性下切

C.原始河床地形差异

D.滑坡、泥石流作用

2.(角度2:冲淤变化对河床的影响)在第Ⅱ段河床,纵剖面①→②→③的发育过程反映该段河床( )

A.淤积大于侵蚀 B.侵蚀大于淤积

C.侵蚀—淤积平衡 D.持续不断侵蚀

D

A

[思维流程]

第1题:

大

降水

抬升

第2题:

大于

[归纳提升]

1.外力作用的分布规律

(1)大尺度区域的主导外力作用。

区 域 主要外力作用及地貌

干旱、半 干旱地区 以风力作用为主,多风力侵蚀地貌和风力堆积地貌

也常出现在沿海地区

湿润、半 湿润地区 流水作用显著,多流水侵蚀地貌和流水沉积地貌

高山地区 多冰川作用,多角峰、冰斗、“U”形谷、冰碛丘陵等地貌

沿海地区 多海浪作用,常见海蚀柱、海蚀崖和沙滩等地貌

(2)小尺度区域地貌形态的外力作用。

地貌形态 外力作用

高山上的破碎岩石 风化作用

山谷中的碎石 流水的搬运、沉积作用

沟壑纵横的坡面 流水的侵蚀作用

峰林和溶洞 流水的溶蚀作用

沙丘 坡度平缓的一侧为迎风坡 风力的搬运、堆积作用

海边嶙峋的岩石 主要为海浪的侵蚀作用

2.外力作用的影响因素分析

分析某一地域的主要外力作用类型,往往可以综合许多因素。

(1)气候因素:主要从气温与降水两个方面进行分析。

风化作用强

①干旱、半干旱地区:昼夜温差大,降水少,外力作用主要表现为风化作用和风力侵蚀、搬运、堆积作用。

②湿润地区:降水丰富、地表径流量大,外力作用主要表现为流水的侵蚀、搬运、堆积作用。

(2)地质地貌因素:主要分析基岩和地形地势两个方面的影响。

①石灰岩地区:由于岩石微溶于水,故外力作用往往表现为流水侵蚀、溶蚀作用。

②地势较高的地区:往往表现为风化、侵蚀、搬运作用。

③地势较低的地区:往往表现为堆积作用。

④地势差异较大的地区:往往表现为流水的侵蚀作用强。

(3)生物因素:主要分析植被覆盖率高低的影响。植被覆盖率低的地区,往往以侵蚀、搬运作用为主;植被覆盖率高的地区,生物风化作用显著。

[对点训练]

(2022·湖南衡阳八中质检)黄土一般发育在干旱、半干旱气候区。金沙江“涛源—巧家”河段的河流阶地上保存有厚度较大、紧邻分布的黄土和古堰塞湖沉积物,研究发现二者的组成元素和矿物成分极为相似。下图示意该河段黄土和古堰塞湖沉积物的分布。据此完成1~2题。

1.(角度1:黄土形成的外力)该地河谷中黄土形成的直接动力最有可能是

( )

A.季风 B.信风

C.谷风 D.焚风

2.(角度2:古地理环境)对该地古地理环境的推测,合理的是( )

A.黄土形成时间早于古堰塞湖沉积物

B.河流侵蚀一直以侧蚀为主

C.地震多发,古堰塞湖存在时间较短

D.古堰塞湖的湖水外泄,沉积物长期裸露

C

D

解析 由材料可知,黄土和古堰塞湖沉积物组成元素和矿物成分极为相似。本区域为河谷,存在山谷风,吹谷风时,将地势较低的古堰塞湖沉积物吹向地势较高的河流阶地,C正确。第2题,结合上题,推知古堰塞湖沉积物应比黄土形成时间更早,A错误;堆积物的大量存在,即证明河流曾经以沉积作用为主,B错误;古堰塞湖存在时间较短就不会出现大量的古堰塞湖沉积物,C错误;古堰塞湖的湖水外泄,沉积物长期裸露,受到风化、侵蚀作用,再经过谷风的搬运作用,才形成现在阶地上的黄土堆积物,D正确。

热考专项突破

突破一 命题篇

专项命题一 从热考情境角度命题

命题方向 冲淤平衡

河流的冲淤过程此消彼长,塑造了多样的河流地貌。明确河流的冲淤特点及影响对深入分析河流地貌的发育至关重要。

冲淤原理

(1)当上游来沙量大于本河段水流挟沙能力时,产生淤积,河床升高。

(2)当上游来沙量小于本河段水流挟沙能力时,产生冲刷,河床下降。

(3)同一河段:河流的侵蚀与堆积往往是“你强我弱”、交替进行。流量大时(汛期),以冲刷(侵蚀)为主;流量小时(枯水期),以淤积(堆积)为主。

命题1河段的冲淤平衡

河段的冲淤量是输入沙量和输出沙量的差值。黄河干流内蒙古段按水文站可划分为三段:石—巴河段、巴—三河段、三—头河段,该河段冲刷的临界水沙条件大致是在洪水期平均流量大于2 000米3/秒,含沙量小于10千克/米3。河道的冲淤调整主要发生在汛期。1987年以来,上述河段汛期水沙量占全年比例均大量减少。图1为黄河干流内蒙古段示意图,图2为黄河干流内蒙古各河段多年平均冲淤量变化统计图。据此完成1~3题。

图1

图2

1.(角度1:冲淤量的判断)推断黄河干流内蒙古段冲淤量达到最大的年份大致是( )

A.1979年 B.1989年 C.1999年 D.2009年

2.(角度2:冲淤平衡的判断)1973~2017年黄河干流内蒙古段( )

A.石—巴河段冲淤状况与水沙量关联明显

B.巴—三河段先冲刷后淤积

C.三—头河段冲淤变化与汛期流量呈正相关

D.全河段先冲刷后淤积最后平衡

3.(角度3:影响冲淤平衡的因素)影响石—巴河段冲淤状况最主要的原因是

( )

A.河道采沙增加 B.河段落差较大

C.水利枢纽建设 D.河流补给减少

D

D

C

解析 第1题,河段的冲淤量是输入沙量和输出沙量的差值。读图2可知,黄河干流内蒙古段年均冲淤量在1980~2009年为正值,2010~2017年接近0,说明1980~2009年冲淤总量不断增大,故黄河干流内蒙古段冲淤量达到最大的年份大致是2009年。第2题,该河段冲刷的临界水沙条件大致是在洪水期平均流量大于2 000米3/秒,含沙量小于10千克/米3。1987年以来,三个河段汛期水沙量占全年比例均大量减少,从图中可以看出,1973~2017年黄河干流内蒙古段石—巴河段一直淤积明显,说明其与水沙量关联小;巴—三河段先冲刷后淤积再冲刷;三—头河段冲淤情况与全河段冲淤情况不一致,说明三—头河段冲淤变化与汛期流量不呈正相关;全河段先冲刷后淤积最后平衡。第3题,石—巴河段年均冲淤量一直为正值,说明淤积严重,河道采沙增加、河段落差较大、河流补给减少淤积量都应减少;水利枢纽建设使水流速度减慢,淤积量增加。

命题2河流入海口的冲淤平衡

孤东近岸海域位于黄河三角洲附近。该区域拥有大量土地与油气资源,是我国重要的粮食产区和产油区。下图示意孤东近岸海域不同年份5米等深线变化情况。据此完成4~5题。

4.(角度1:冲淤平衡的变化)孤东海域岸线1976~2014年冲淤变化规律是

( )

A.强淤积—弱淤积—弱侵蚀—强侵蚀

B.弱淤积—强侵蚀—弱侵蚀—强淤积

C.强侵蚀—弱侵蚀—弱淤积—强淤积

D.强侵蚀—弱淤积—强淤积—弱侵蚀

5.(角度2:冲淤平衡的影响)图示①~④处距黄河河口三角洲最近的是( )

A.①处 B.②处

C.③处 D.④处

A

D

解析 第4题,图中孤东海域1976~1986年较1986~1996年5米等深线向海洋方向推进距离大,故1976~1996年冲淤变化规律是强淤积—弱淤积;1996~2002年较2002~2014年5米等深线向陆地方向推进小,故1996~2014年冲淤变化规律是弱侵蚀—强侵蚀。第5题,图中1976~2014年,④处5米等深线不断向海洋方向推进,故④处一直以淤积为主,可推出④处最靠近黄河河口三角洲。

专项命题二 从新情境新材料角度命题

新情境新材料

一、矶

矶,三面环江,一面连接江岸,是长江中下游的独特地貌(如下图),突出江中,形如半岛。长江有三大矶:湖南省城陵矶、安徽省采石矶、江苏省燕子矶。

角度1长江中下游河岸矶是怎样形成的

角度2长江中下游河岸矶对河岸会产生怎样的影响

角度3试分析矶及附近水域开发利用的方向。

答案 河岸基岩的岩性坚硬,抗侵蚀能力强。

答案 可以降低水流速度,防洪护堤。

答案 修建码头、开展旅游观光等。

二、厚田沙地

厚田沙地,号称“江南第一沙漠”。位于江西省南昌市江谷滩区厚田乡南部,距南昌市区28千米,有沙漠化土地约13万亩(1亩=1/15公顷)。厚田沙地是亚热带地区规模较大的风沙化土地,沙山高大,气势雄浑,沙漠东临奔流不息的赣江,西临锦江。

角度1厚田沙地的沉积物主要来源于哪里

角度2试分析促进厚田沙地形成的区域气候条件。

角度3在图中迎风坡、前丘顶、背风坡、平沙地四地采样,沉积物中的粗颗粒比重最高的是哪个采样点

答案 河漫滩沉积的沙尘。

答案 秋、冬季节降水较少,大风日数多。

答案 迎风坡。

素养立意命题

一、区域认知

西北干旱地区同一山坡从山麓到山顶的不同部位,沉积颗粒物的大小以及水源条件差异很大,表现出小范围明显的地区差异。

真题感悟1(2021·全国甲卷)阅读图文材料,完成下列各题。

下图所示的我国祁连山西段某山间盆地边缘,山坡、冲积扇和冲积平原的植被均为草原,其中冲积平原草原茂盛。山坡表面多覆盖有沙和粉沙物质。附近气象站(海拔3 367米)监测的年平均气温为-2.6 ℃,年降水量约291毫米,集中在夏季,冬春季多风。

(1)(角度1:区域特征)说明冲积扇和山坡堆积物中砾石的差异及其原因。

(2)(角度2:区域联系)分析分布在山坡表面的沙和粉沙的空间迁移过程。

(3)(角度3:区域差异)说明冲积平原水分条件比山坡和冲积扇好的原因。

答案 (1)冲积扇:以沙砾为主,砾石分选较好,有一定的磨圆度;由流水搬运、沉积而成。山坡:以角砾为主,砾石分选较差(大小混杂),磨圆度较差(棱角分明);主要由重力作用形成(海拔较高处可能有冰川作用)。

(2)沙和粉沙物质主要来源于冲积扇。春季,风力强劲,冲积扇地表干燥,地表沙粒易被吹动。风沙流沿山坡爬升,到达一定位置后挟沙能力减弱,沙和粉沙沉积在山坡上。

(3)地势较低,山坡和冲积扇流水在此汇集,(冲积扇前沿)地下水出露;地表物质颗粒较细,利于保水;深层土壤冰冻时间较长,利于蓄水。

解析 第(1)题,从图中可看出,两地砾石的差异主要表现在颗粒的大小和磨圆度两大方面,是在搬运和侵蚀过程中,搬运的距离和侵蚀的强度不同所导致的。第(2)题,由图和材料可知,冲积平原草类茂盛,冲积扇主要由沙砾和黏土、粉沙组成且该地区冬春季多大风天气,故在该区山坡表面的沙和粉沙多来源于冲积扇,在迎风坡随高度的增加,风力搬运能力降低,沙和粉沙逐渐沉积而形成。第(3)题,影响某地水分条件的主要原因有地势、地下水位高低、土壤特征以及冻土等因素。

二、综合思维

河道、河心岛的演变是多种因素综合作用的结果,在分析某一河道、河心岛的演变时,需要综合多种因素进行分析。

真题感悟2(2021·湖南卷)阅读图文材料,完成下列各题。

关洲河段位于长江中游,上距三峡坝址约100千米,属于弯曲双分汊河型。关洲岛把关洲河段分为南、北河道。某地理科研团队研究发现,1万年以来关洲岛地层沉积物颗粒从下部到上部呈现细—粗—细的分布,分别对应了该河段河道变迁的三个阶段。目前,关洲河段南、北岸分别为石质和土质河岸。图1示意关洲河段河道变迁和地貌演化,图2示意关洲河段南、北河道年内流量分流比。

图1

图2

(1)(角度1:地方综合)根据关洲岛地层沉积物颗粒分布特征,指出关洲河段三个阶段的流速变化并分析该河段由单一型河道变为双分汊型河道的过程。

(2)(角度2:要素综合)研究发现,关洲河段年内流量常出现南、北河道主次变更现象。据此推测关洲河段南、北河道的特征。

(3)(角度3:时空综合)有人认为未来关洲岛会向北相对移动,你是否赞同 表明你的观点并说明理由。

答案 (1)流速变化:慢—快—慢(先由慢到快,再由快到慢)。变化过程:(早期,河漫滩地处河湾凹岸,与陆地相连)随着流速变快,流水侵蚀南岸河漫滩,夺车阳河下游河道东流,原河漫滩残余部分形成水下浅滩。随着南岸继续南迁,流速减慢,水下浅滩因泥沙沉积出露水面形成江心洲,河道演变为双分汊型。

(2)北河道相对宽而浅,河岸较缓,易于洪水期过水;南河道相对窄而深,河岸较陡,对枯水期进流更有利。

(3)赞同。长江北岸(凸岸)继续淤积,向南扩展;上游水库蓄水减少洪水对北河道的冲刷,北河道淤积大于侵蚀;上游水库蓄水拦沙使南河道冲刷严重,南河道侵蚀大于淤积,岸滩崩塌后退,关洲岛距离长江南岸越来越远。

(或不赞同。长江南岸为石质河岸,抗侵蚀能力较强;护岸工程建设,稳固长江南岸;上游水库蓄水拦沙,该河段冲淤平衡,关洲岛位置相对稳定;关洲岛南岸为凸岸,不断淤进,北岸为凹岸,不断蚀退,关洲岛距离长江南岸越来越近。)

解析 第(1)题,河流流速大小与沉积物颗粒大小呈正相关,由此推断关洲河段三个阶段的流速变化为慢—快—慢(或先由慢到快,再由快到慢)。关洲河段由单一型河道变为双分汊型河道的过程实际上是关洲岛的形成过程。早期,该河流在现关洲岛的位置为河漫滩,此时无岛,河道为单一型河道。由于南岸河漫滩地处河湾凹岸,随着流速变快,流水侵蚀南岸河漫滩,车阳河与长江之间的河漫滩逐渐消失,长江夺车阳河下游河道东流,原河漫滩残余部分形成水下浅滩。流水侵蚀使得南岸南迁,河道变宽,水下浅滩处的流速减慢,泥沙大量沉积在水下浅滩处,逐渐抬高,从而出露水面形成江心洲。江心洲把长江该河段分隔为南、北两个河道,使得河道演变为双分汊型。

第(2)题,图文信息显示,随着长江流量增加,南河道流量比重下降,北河道流量比重上升,表明随着长江水位提高,进入北河道的水流增长更快,其原因与南北河道的形态密切相关。由于北河道相对宽而浅,河岸较缓,水位上升时,河面宽度增长迅速,流量大,易于洪水期过水;南河道相对窄而深,河岸较陡,枯水期因较深河水容易经该河道向下流动,而洪水期随着水位上升,河面宽度增长较小,通过洪水量增长不大。第(3)题,为开放性试题,因此必须先明确地表明观点,不要模棱两可,然后针对表明的观点说出相应的理由。如果赞同,则应从长江南岸向南移动和关洲岛的南岸不断蚀退两个方面进行阐述。如果不赞同,则应从关洲岛本身不移动或向南移动、长江南岸不移动、关洲岛的北岸不断蚀退等方面进行阐述。

突破二 解题篇

题型突破 原因分析类

典例突破(2022·河北唐山一模)阅读图文材料,完成下列各题。

槽谷是典型的冰川侵蚀地貌。在高海拔山

区,冰期前,谷地常发育有河流;冰期时,谷地

被冰川覆盖,槽谷逐渐发育。在主冰川和支

冰川汇流处,槽谷断面形态会有明显变化;

待冰川消退后,支冰川槽谷常高挂在主冰

川槽谷的谷坡上形成悬谷,悬谷处可形成

瀑布。下图为某冰川槽谷断面示意,自上

游至下游依次为①②③④。

(1)(地理实践力)概述冰期前后该槽谷所在谷地断面形态的主要变化。

(2)(区域认知)据图推断该槽谷内主冰川和支冰川汇流的大致位置,并说明理由。

(3)(综合思维)在主冰川和支冰川汇流处常形成悬谷。推测悬谷形成的可能原因。

答案 (1)冰期前为谷底狭窄的深切“V”形谷;冰期后形成谷底宽阔的“U”形谷。

(2)③断面附近(或②④断面之间)。

理由:支冰川汇入主冰川会导致谷内冰量增大(厚度增加),冰川侧向侵蚀能力增强,槽谷宽度变大;和上游的②断面相比,③断面宽度增大很多。

(3)可能原因一:主冰川厚度大,下切力强,槽谷深度大。或支冰川厚度小,下切力弱,槽谷深度小。

可能原因二:主冰川槽谷岩石破碎松散,容易下切。或支冰川槽谷岩石致密坚实,不易下切。

三字——解题思路归纳

同课章节目录