部编版(五四学制)语文七年级下册第17课《紫藤萝瀑布》教学设计

文档属性

| 名称 | 部编版(五四学制)语文七年级下册第17课《紫藤萝瀑布》教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 305.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版(五四学制) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-06 12:19:24 | ||

图片预览

文档简介

状物抒情散文的传情达意——以《紫藤萝瀑布》为例

结构化思维课堂课时教学设计表(主备人:_ _)

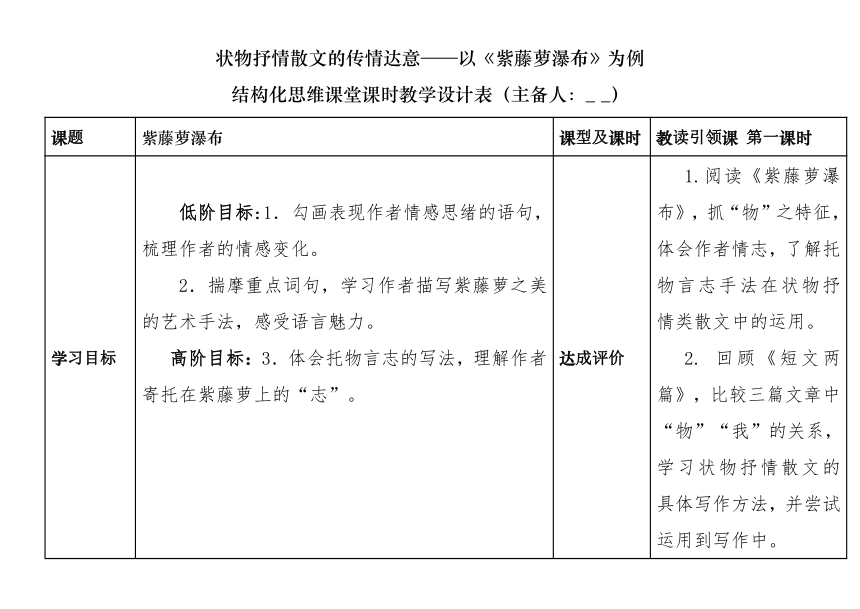

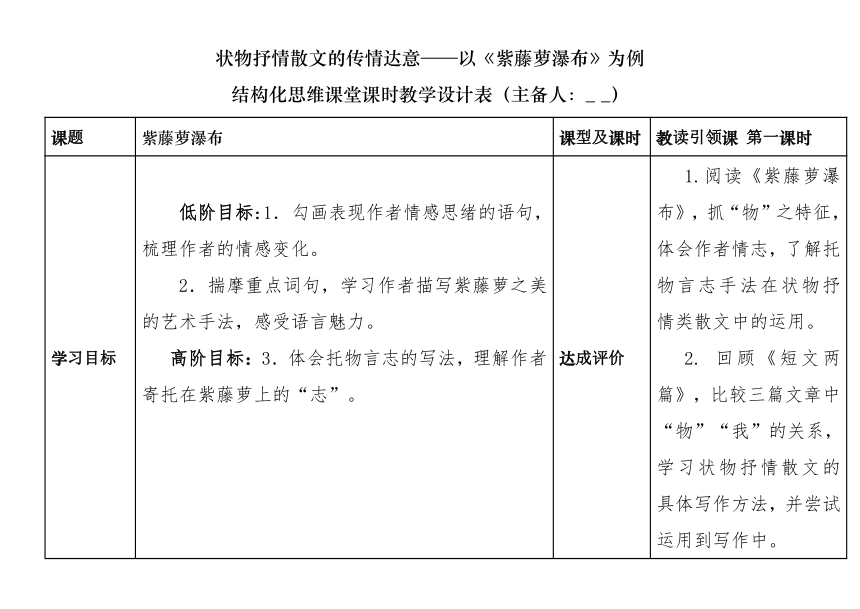

课题 紫藤萝瀑布 课型及课时 教读引领课 第一课时

学习目标 低阶目标:1.勾画表现作者情感思绪的语句,梳理作者的情感变化。 2.揣摩重点词句,学习作者描写紫藤萝之美的艺术手法,感受语言魅力。 高阶目标:3.体会托物言志的写法,理解作者寄托在紫藤萝上的“志”。 达成评价 1.阅读《紫藤萝瀑布》,抓“物”之特征,体会作者情志,了解托物言志手法在状物抒情类散文中的运用。 2. 回顾《短文两篇》,比较三篇文章中“物”“我”的关系,学习状物抒情散文的具体写作方法,并尝试运用到写作中。

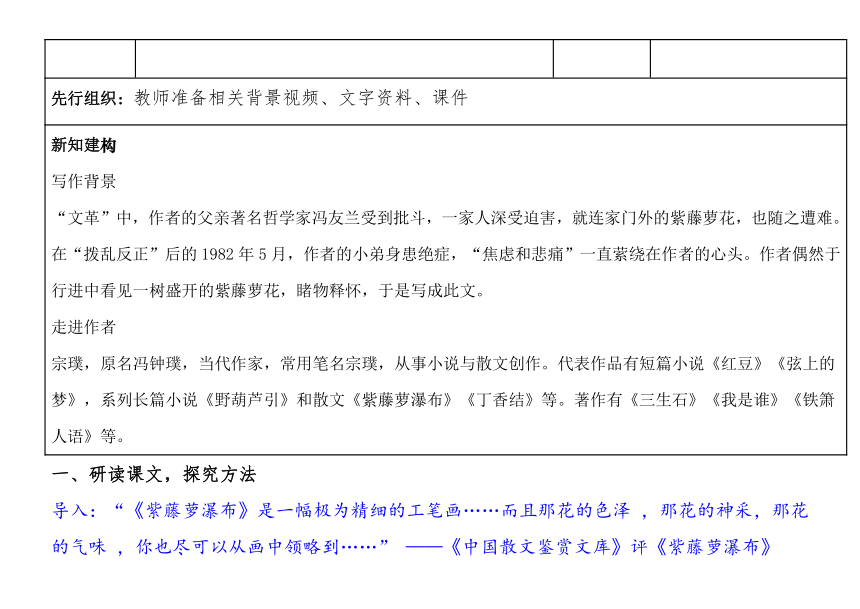

先行组织:教师准备相关背景视频、文字资料、课件

新知建构 写作背景 “文革”中,作者的父亲著名哲学家冯友兰受到批斗,一家人深受迫害,就连家门外的紫藤萝花,也随之遭难。在“拨乱反正”后的1982年5月,作者的小弟身患绝症,“焦虑和悲痛”一直萦绕在作者的心头。作者偶然于行进中看见一树盛开的紫藤萝花,睹物释怀,于是写成此文。 走进作者 宗璞,原名冯钟璞,当代作家,常用笔名宗璞,从事小说与散文创作。代表作品有短篇小说《红豆》《弦上的梦》,系列长篇小说《野葫芦引》和散文《紫藤萝瀑布》《丁香结》等。著作有《三生石》《我是谁》《铁箫人语》等。

一、研读课文,探究方法

导入:“《紫藤萝瀑布》是一幅极为精细的工笔画……而且那花的色泽 ,那花的神采,那花的气味 ,你也尽可以从画中领略到……” ——《中国散文鉴赏文库》评《紫藤萝瀑布》

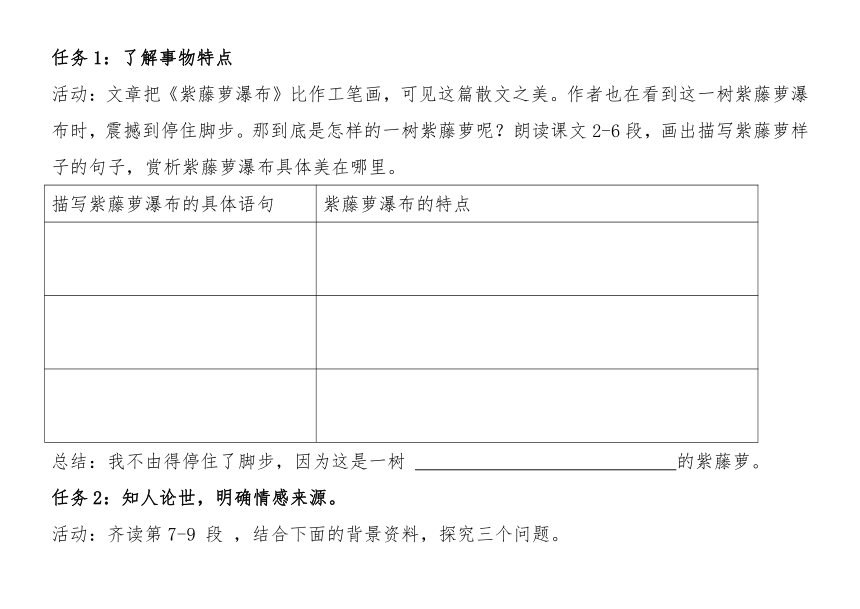

任务1:了解事物特点

活动:文章把《紫藤萝瀑布》比作工笔画,可见这篇散文之美。作者也在看到这一树紫藤萝瀑布时,震撼到停住脚步。那到底是怎样的一树紫藤萝呢?朗读课文2-6段,画出描写紫藤萝样子的句子,赏析紫藤萝瀑布具体美在哪里。

描写紫藤萝瀑布的具体语句 紫藤萝瀑布的特点

总结:我不由得停住了脚步,因为这是一树 的紫藤萝。

任务2:知人论世,明确情感来源。

活动:齐读第7-9 段 ,结合下面的背景资料,探究三个问题。

①宗璞,1928年生,原名冯钟璞,著名哲学家冯友兰之女。自幼生长于清华园,吸取了中国传统文化与西方文化之精粹,学养深厚,气韵独特。“文化大革命”的爆发,使原本热情而单纯的宗璞,经历了预想不到的人世沧桑和民族灾难。文革中,她的家被抄,父亲被揪斗后关进“牛棚”,母亲去世,自己身患重病,也在单位被红卫兵揪斗……这些焦虑和悲痛一直压在作者心上。

②《紫藤萝瀑布》写于1982年5月,当时作者的小弟身患癌症,小弟是作者最钟爱的弟弟,也是老父亲最器重的儿子。这位五十年代毕业于清华大学航空系的飞机结构强度专家,毕业之后三十余年在外奔波,积劳成疾,最后离开了挚爱他的姐姐和亲人。作者悲痛欲绝,含泪写下《哭小弟》。

问题1:作者在没有看到紫藤萝花之前有着怎样的心绪?(在文中圈画中相关语句)

问题2:看到藤萝花后,作者的心情发生了怎样的变化。(用课本原文回答)

问题3:作者的心绪为什么会发生如此大的变化?

任务3:思悟文章哲理

问题1:思考作者不仅在藤萝花身上得到“精神的宁静和生的喜悦”,还感悟到怎样的人生道理,找出来写在下面,并解读其含义。

问题2:作者为什么不觉加快了脚步?

任务4:归纳“读之法”

(1)作者借用紫藤萝花来寄托自己的情感与认识, 抒发对社会与人生的感悟。这种写作手法就是 。

(2)通过以上学习,我们归纳出阅读这样的文章的方法:

①怎样了解物象特点?

②怎样了解作者的情感志向?

二、整合阅读,比较不同

任务1:理清“托物言志”文章中“物”与“我”的关系

回顾之前所学《陋室铭》通和《爱莲说》,思考:这三篇托物言志的状物抒情性散文,三位作者与各自所写的物之间是怎样一种关系,有何异同。

作者对物的情感 物与作者(我)之间的关系

《陋室铭》

《爱莲说》

《紫藤萝瀑布》

任务2:总结“写之法”

所以,如果想借助“托物言志”手法,通过状物来抒发情感志向,我们可以有哪两种思路:

(1)

(2)

三、运用方法,拓展迁移

任务1:体察生活

在你的生命中,有遇到挫折或者困难吗?面对窘境,有没有一些事物,曾给你人生的感悟和启迪,给你以坚持下去的力量,写一写。

任务2:学以致用

必做:选取自己熟悉的事物,写一篇“托物言志”的文章,可以采用“物我合一式”,也可以是“物我分离谈启示式”,400字。

选做:读《一颗小桃树》,完成表格。

阅读任务 阅读目标

默读课文,重点阅读3-13段 概括小桃树在成长过程中的遭遇及小桃树的表现,总结小桃树的特点。

速读学历案关于贾平凹的生平资料 思考小桃树的成长历程和作者的人生经历有何关系?作者想通过小桃树来表 达什么情意?

作者身世命运:贾平凹的人生是坎坷不平的。《一棵小桃树》发表时,贾平凹不仅身体不好,而且在创作上也备受批评。

教学反思:

本节课方法引领,思路遵循“学以致用”思想,教学重点明确,旨在在教学中实现“学-思-悟-用-评”一体化。教学目标落实较好,学生收获大,在学习过程中,实现了方法的自主归纳和迁移运用。美中不足是散文的朗读指导不到位,限于教学时间,在读上还存在欠缺。后续需要改进。

结构化思维课堂课时教学设计表(主备人:_ _)

课题 紫藤萝瀑布 课型及课时 教读引领课 第一课时

学习目标 低阶目标:1.勾画表现作者情感思绪的语句,梳理作者的情感变化。 2.揣摩重点词句,学习作者描写紫藤萝之美的艺术手法,感受语言魅力。 高阶目标:3.体会托物言志的写法,理解作者寄托在紫藤萝上的“志”。 达成评价 1.阅读《紫藤萝瀑布》,抓“物”之特征,体会作者情志,了解托物言志手法在状物抒情类散文中的运用。 2. 回顾《短文两篇》,比较三篇文章中“物”“我”的关系,学习状物抒情散文的具体写作方法,并尝试运用到写作中。

先行组织:教师准备相关背景视频、文字资料、课件

新知建构 写作背景 “文革”中,作者的父亲著名哲学家冯友兰受到批斗,一家人深受迫害,就连家门外的紫藤萝花,也随之遭难。在“拨乱反正”后的1982年5月,作者的小弟身患绝症,“焦虑和悲痛”一直萦绕在作者的心头。作者偶然于行进中看见一树盛开的紫藤萝花,睹物释怀,于是写成此文。 走进作者 宗璞,原名冯钟璞,当代作家,常用笔名宗璞,从事小说与散文创作。代表作品有短篇小说《红豆》《弦上的梦》,系列长篇小说《野葫芦引》和散文《紫藤萝瀑布》《丁香结》等。著作有《三生石》《我是谁》《铁箫人语》等。

一、研读课文,探究方法

导入:“《紫藤萝瀑布》是一幅极为精细的工笔画……而且那花的色泽 ,那花的神采,那花的气味 ,你也尽可以从画中领略到……” ——《中国散文鉴赏文库》评《紫藤萝瀑布》

任务1:了解事物特点

活动:文章把《紫藤萝瀑布》比作工笔画,可见这篇散文之美。作者也在看到这一树紫藤萝瀑布时,震撼到停住脚步。那到底是怎样的一树紫藤萝呢?朗读课文2-6段,画出描写紫藤萝样子的句子,赏析紫藤萝瀑布具体美在哪里。

描写紫藤萝瀑布的具体语句 紫藤萝瀑布的特点

总结:我不由得停住了脚步,因为这是一树 的紫藤萝。

任务2:知人论世,明确情感来源。

活动:齐读第7-9 段 ,结合下面的背景资料,探究三个问题。

①宗璞,1928年生,原名冯钟璞,著名哲学家冯友兰之女。自幼生长于清华园,吸取了中国传统文化与西方文化之精粹,学养深厚,气韵独特。“文化大革命”的爆发,使原本热情而单纯的宗璞,经历了预想不到的人世沧桑和民族灾难。文革中,她的家被抄,父亲被揪斗后关进“牛棚”,母亲去世,自己身患重病,也在单位被红卫兵揪斗……这些焦虑和悲痛一直压在作者心上。

②《紫藤萝瀑布》写于1982年5月,当时作者的小弟身患癌症,小弟是作者最钟爱的弟弟,也是老父亲最器重的儿子。这位五十年代毕业于清华大学航空系的飞机结构强度专家,毕业之后三十余年在外奔波,积劳成疾,最后离开了挚爱他的姐姐和亲人。作者悲痛欲绝,含泪写下《哭小弟》。

问题1:作者在没有看到紫藤萝花之前有着怎样的心绪?(在文中圈画中相关语句)

问题2:看到藤萝花后,作者的心情发生了怎样的变化。(用课本原文回答)

问题3:作者的心绪为什么会发生如此大的变化?

任务3:思悟文章哲理

问题1:思考作者不仅在藤萝花身上得到“精神的宁静和生的喜悦”,还感悟到怎样的人生道理,找出来写在下面,并解读其含义。

问题2:作者为什么不觉加快了脚步?

任务4:归纳“读之法”

(1)作者借用紫藤萝花来寄托自己的情感与认识, 抒发对社会与人生的感悟。这种写作手法就是 。

(2)通过以上学习,我们归纳出阅读这样的文章的方法:

①怎样了解物象特点?

②怎样了解作者的情感志向?

二、整合阅读,比较不同

任务1:理清“托物言志”文章中“物”与“我”的关系

回顾之前所学《陋室铭》通和《爱莲说》,思考:这三篇托物言志的状物抒情性散文,三位作者与各自所写的物之间是怎样一种关系,有何异同。

作者对物的情感 物与作者(我)之间的关系

《陋室铭》

《爱莲说》

《紫藤萝瀑布》

任务2:总结“写之法”

所以,如果想借助“托物言志”手法,通过状物来抒发情感志向,我们可以有哪两种思路:

(1)

(2)

三、运用方法,拓展迁移

任务1:体察生活

在你的生命中,有遇到挫折或者困难吗?面对窘境,有没有一些事物,曾给你人生的感悟和启迪,给你以坚持下去的力量,写一写。

任务2:学以致用

必做:选取自己熟悉的事物,写一篇“托物言志”的文章,可以采用“物我合一式”,也可以是“物我分离谈启示式”,400字。

选做:读《一颗小桃树》,完成表格。

阅读任务 阅读目标

默读课文,重点阅读3-13段 概括小桃树在成长过程中的遭遇及小桃树的表现,总结小桃树的特点。

速读学历案关于贾平凹的生平资料 思考小桃树的成长历程和作者的人生经历有何关系?作者想通过小桃树来表 达什么情意?

作者身世命运:贾平凹的人生是坎坷不平的。《一棵小桃树》发表时,贾平凹不仅身体不好,而且在创作上也备受批评。

教学反思:

本节课方法引领,思路遵循“学以致用”思想,教学重点明确,旨在在教学中实现“学-思-悟-用-评”一体化。教学目标落实较好,学生收获大,在学习过程中,实现了方法的自主归纳和迁移运用。美中不足是散文的朗读指导不到位,限于教学时间,在读上还存在欠缺。后续需要改进。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 4 孙权劝学

- 写作 写出人物的精神

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7*土地的誓言

- 8 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 9 阿长与《山海经》

- 10 老王

- 11 *台阶

- 12 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 叶圣陶先生二三事

- 14 驿路梨花

- 15*最苦与最乐

- 16 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 17 紫藤萝瀑布

- 18*一棵小桃树

- 19*外国诗二首

- 20 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 太空一日

- 23*带上她的眼睛

- 24 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读