(培优篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高一年级第三单元练习卷(含答案)

文档属性

| 名称 | (培优篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高一年级第三单元练习卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 254.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-06 08:47:34 | ||

图片预览

文档简介

(培优篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高一年级第三单元练习卷

一.选择题(共1小题)

1.在下面一段话的空缺处依次填入词语,最恰当的一组是( )

大禹梳理百川,班超投笔从戎,李时珍悬壶济世,林则徐虎门销烟……每当中华民族处于艰难之际,总有一大批志士仁人挺身而出_____,解民众于水火,挽狂澜于既倒。野火沃土,_____,中华五千年文明史就是一部_____的奋斗史。

A.以身许国 多难兴邦 不屈不挠

B.以身试险 多难兴邦 不卑不亢

C.以身许国 一言兴邦 不卑不亢

D.以身试险 一言兴邦 不屈不挠

二.填空题(共1小题)

2.下列句子中,每句有一个错别字,挑出来,把正确的字写在句后括号里。

①旧历的年底必竟最像年底,村镇上不毕说,就在天空中也显出将到新年的气象来。

②他比先前并没有什么大改变,单是老了些,但也还未留胡子,一见面是寒煊……

③雪花大的有梅花那么大,满天飞舞,夹着烟蔼和忙碌的气色,将鲁镇乱成一团糟。

④但知道他虽然读过“鬼神者二气之良能也”,而忌韪仍然极多,当临近祝福时候,是万不可提起死亡疾病之类的话的。

三.文言文阅读(共1小题)

3.阅读下面的文言文,完成下面小题。

西南夷君长以什数,夜郎最大。建元六年,拜番阳令唐蒙为郎中将,将千人,食重万余人,从巴蜀筰关入,遂见夜郎侯多同。蒙厚赐喻以威德约为置吏使其子为令还报乃以为犍为郡发巴蜀卒治道自僰道指牂柯江。使司马相如以郎中将往喻,皆如南夷,为置一都尉,十余县,属蜀。及元狩元年,博望侯张骞使大夏来,言居大夏时见蜀布、邛竹杖,使问所从来,曰:“从东南身毒国,可数千里,得蜀贾人市”。或闻邛西可二千里有身毒国。骞因盛言大夏慕中国,患匈奴隔其道,诚通蜀,身毒国道便近,有利无害。于是天子乃令王然于、柏始昌、吕越人等,使间出西夷西,指求身毒国。至滇,滇王尝羌乃留,为求道西十余辈。岁余,皆闭昆明,莫能通身毒国。滇王与汉使者言曰:“汉孰与我大?”及夜郎侯亦然。以道不通故,各自以为一州主,不知汉广大。使者还,因盛言滇大国,足是亲附。天子注意焉。及至南越反,上使驰义侯因犍为发南夷兵。且兰君恐远行,旁国虏其老弱,乃与其众反,杀使者及犍为太守。汉乃发巴蜀罪人尝击南越者八校尉击破之。会越已破,汉八校尉不下,即引兵还,行诛头兰。头兰,常隔滇道者也。已平头兰,遂平南夷为牂柯郡。夜郎侯始倚南越,南越已灭,会还诛反者,夜郎遂入朝。上以为夜郎王。元封二年,天子发巴蜀兵击灭劳、靡莫,以兵临滇。滇王始首善。以故弗诛。滇王离难西南夷,举国降,请置吏入朝。于是以为益州郡,赐滇王王印,复长其民。西南夷君长以百数,独夜郎、滇受王印。滇小邑,最宠焉。

(节选自《史记》有删改)

(1)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是

A.蒙厚赐/喻以威德/约为置吏/使其子为令/还报/乃以为犍为郡/发巴蜀卒治道自/僰道指牂柯江

B.蒙厚赐喻/以威德约/为置吏/使其子为令/还报/乃以为犍为郡/发巴蜀卒治道自/僰道指牂柯江

C.蒙厚赐/喻以威德/约为置吏/使其子为令/还报/乃以为犍为郡/发巴蜀卒治道/自僰道指牂柯江

D.蒙厚赐喻/以威德约/为置吏/使其子为令/还报/乃以为犍为郡/发巴蜀卒治道自僰道指牂柯江

(2)下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是

A.建元,是封建王朝帝王的年号,汉武帝即位后首创年号,始创年号就是建元。

B.夷,是中国古代对东方少数民族的称呼,也泛指少数民族。中国古代少数民族有“东夷、北狄、西戎、南蛮”之称。

C.博望侯,“侯”是中国古代爵位之一,古代皇帝对贵戚功臣的封赐,有公伯侯子男五等爵位。

D.太守,又称“郡守”,州郡最高行政长官。汉郡守俸禄为两千石,所以,太守又称为两千石。

(3)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

A.虽然路途遥远,但汉朝和西南夷交流不断。张骞出使大夏时曾经看到过蜀郡出产的布帛,邛都的竹杖,就是辗转从东南边的身毒国运来的。

B.滇王开始就对汉朝怀有善意。朝廷派遣使者出使西夷,到达滇国后,滇王派人和这些使者一起寻找道路。

C.头兰是经常阻隔汉朝与滇国交通道路的国家。汉朝军队攻破南越后,领兵撤回,在行军中诛杀了头兰。

D.汉朝实行的是大一统政策。在这样的政策下,朝廷消灭了大部分西南夷国,只有滇、夜郎保留了其王印,成为其属地。

(4)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①骞因盛言大夏慕中国,患匈奴隔其道,诚通蜀,身毒国道便近,有利无害。

②“汉孰与我大?”及夜郎侯亦然。以道不通故,各自以为一州主,不知汉广大。

(5)汉朝对西南诸夷采取了哪些政策?请结合本文分析。

四.诗歌阅读(共1小题)

4.阅读下面这首唐诗,完成问题。

人日寄杜二拾遗①

高适

人日题诗寄草堂,遥怜故人思故乡。

柳条弄色不忍见,梅花满枝空断肠。

身在远藩②无所预,心怀百忧复千虑。

今年人日空相忆,明年人日知何处。

一卧东山三十春③,岂知书剑老风尘。

龙钟还忝二千石,愧尔东西南北人。

[注]①人日:农历正月初七。杜二:杜甫。此诗写于高适晚年任蜀州刺史期间。②南藩:指蜀地。③东晋时期,贤人谢安坚决辞去官职到会稽附近的东山隐居,后人常用“高卧东山”来比喻隐居不仕,生活安闲。

(1)下列对本诗的分析和鉴赏,不正确的一项是

A.本诗起句直入点题,三、四两句承接“思故乡”的具体内容,“不忍见”“空断肠”透露出了本诗的情感基调。

B.九、十两句用谢安的典故,称赞杜甫像谢安一样有隐逸情怀,只不过这样也会辜负了随身的书剑,蹉跎了岁月。

C.全诗每四句一段,共分三段,每段换韵,音调抑扬交换,与诗人跌宕起伏的情感相协调,实现形式与内容的统一。

D.诗歌把个人遭际和国家命运紧密联系在一起。通过浑朴自然的语言,传递出了发自肺腑的真情,颇有“汉魏风骨”。

(2)从第二句的“怜”到第六句的“忧”和“虑”,再到末句的“愧”,分别反映出诗人怎样的情感内容?请结合全诗进行分析。

五.语言表达(共1小题)

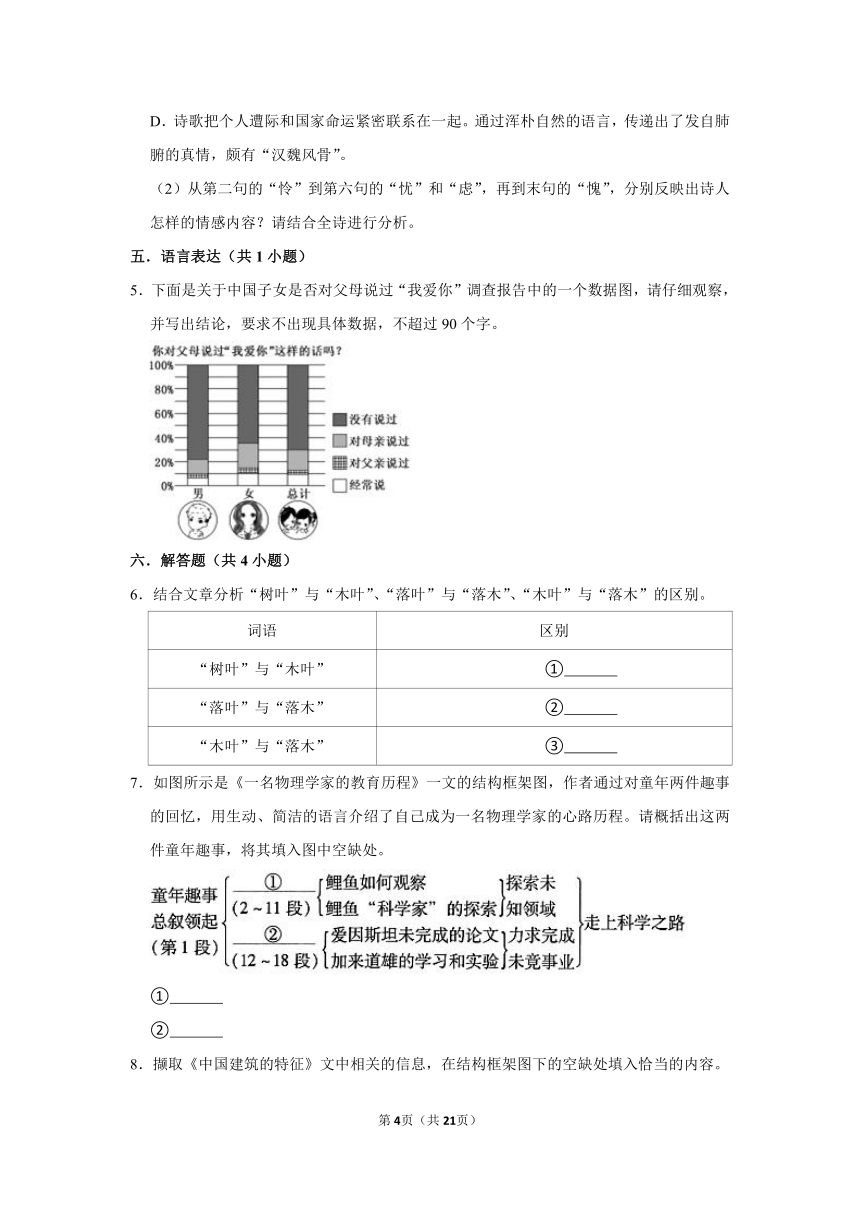

5.下面是关于中国子女是否对父母说过“我爱你”调查报告中的一个数据图,请仔细观察,并写出结论,要求不出现具体数据,不超过90个字。

六.解答题(共4小题)

6.结合文章分析“树叶”与“木叶”、“落叶”与“落木”、“木叶”与“落木”的区别。

词语 区别

“树叶”与“木叶” ①

“落叶”与“落木” ②

“木叶”与“落木” ③

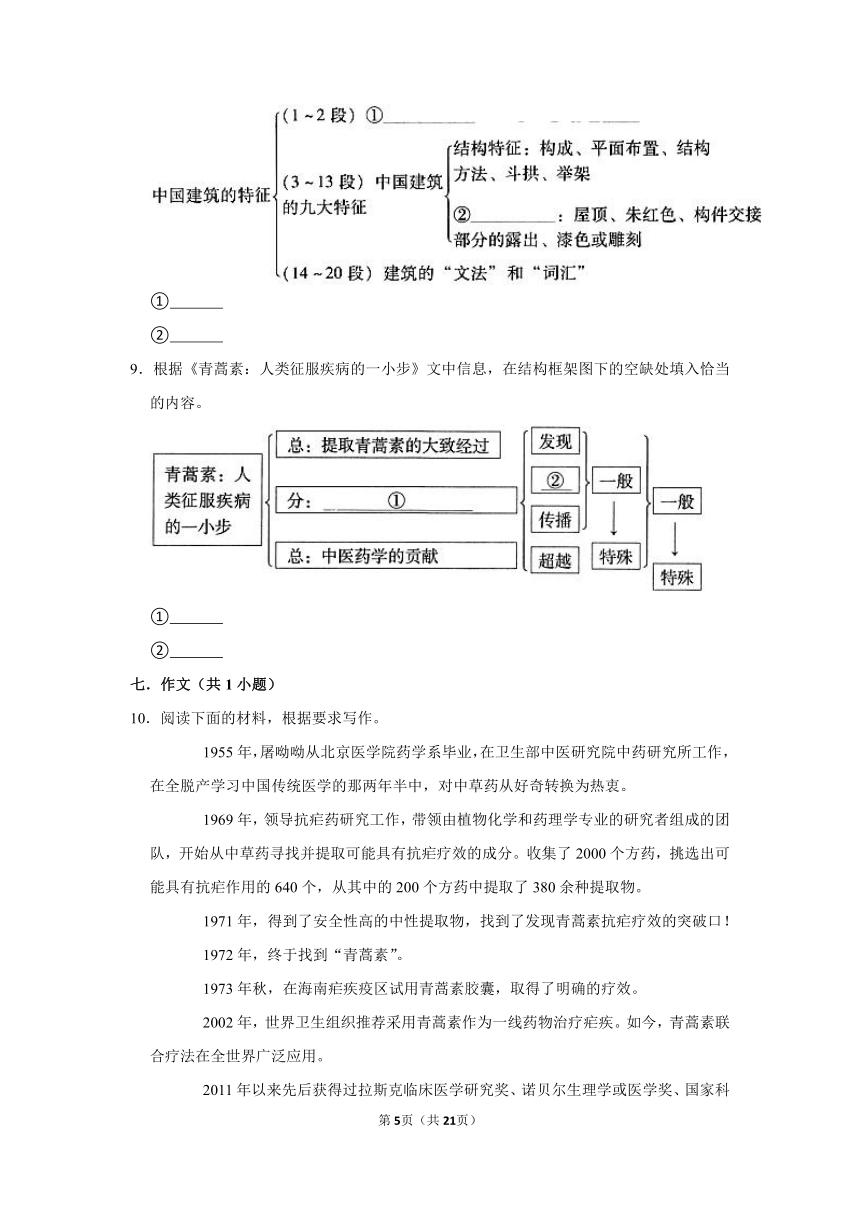

7.如图所示是《一名物理学家的教育历程》一文的结构框架图,作者通过对童年两件趣事的回忆,用生动、简洁的语言介绍了自己成为一名物理学家的心路历程。请概括出这两件童年趣事,将其填入图中空缺处。

①

②

8.撷取《中国建筑的特征》文中相关的信息,在结构框架图下的空缺处填入恰当的内容。

①

②

9.根据《青蒿素:人类征服疾病的一小步》文中信息,在结构框架图下的空缺处填入恰当的内容。

①

②

七.作文(共1小题)

10.阅读下面的材料,根据要求写作。

1955年,屠呦呦从北京医学院药学系毕业,在卫生部中医研究院中药研究所工作,在全脱产学习中国传统医学的那两年半中,对中草药从好奇转换为热衷。

1969年,领导抗疟药研究工作,带领由植物化学和药理学专业的研究者组成的团队,开始从中草药寻找并提取可能具有抗疟疗效的成分。收集了2000个方药,挑选出可能具有抗疟作用的640个,从其中的200个方药中提取了380余种提取物。

1971年,得到了安全性高的中性提取物,找到了发现青蒿素抗疟疗效的突破口!

1972年,终于找到“青蒿素”。

1973年秋,在海南疟疾疫区试用青蒿素胶囊,取得了明确的疗效。

2002年,世界卫生组织推荐采用青蒿素作为一线药物治疗疟疾。如今,青蒿素联合疗法在全世界广泛应用。

2011年以来先后获得过拉斯克临床医学研究奖、诺贝尔生理学或医学奖、国家科学技术奖、“改革先锋”和“共和国勋章”。

对上述材料,你有怎样的感受与思考?给你的成长可以提供怎样的启发和帮助?请把你的想法和认识写出来。

要求:选好角度,确定立意,自拟标题;不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

(培优篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高一年级第三单元练习卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共1小题)

1.在下面一段话的空缺处依次填入词语,最恰当的一组是( )

大禹梳理百川,班超投笔从戎,李时珍悬壶济世,林则徐虎门销烟……每当中华民族处于艰难之际,总有一大批志士仁人挺身而出_____,解民众于水火,挽狂澜于既倒。野火沃土,_____,中华五千年文明史就是一部_____的奋斗史。

A.以身许国 多难兴邦 不屈不挠

B.以身试险 多难兴邦 不卑不亢

C.以身许国 一言兴邦 不卑不亢

D.以身试险 一言兴邦 不屈不挠

【解答】以身许国:把身体献给国家。指尽忠报国,临难不顾。

以身试险:试着亲身去做触犯法律的事。指明知故犯。第一个空用于形容“志士仁人”,而“以身试险”为贬义词,肯定不对,故选“以身许国”。

多难兴邦:指国家多灾多难,在一定条件下可以激励人民奋发图强,战胜困难,使国家强盛起来。

一言兴邦:指一句话可以兴国。第二个空,根据“中华民族处于艰难之际”可知,该处指的是“多灾多难”,故选“多难兴邦”。

不屈不挠:形容在恶势力和困难面前意志十分坚强。

不卑不亢:形容待人态度得体,分寸恰当。

第三个空,用于形容“中华五千年文明史”,而“不卑不亢”用于形容“人”,所以排除,故选“不屈不挠”。

故选:A。

【点评】正确运用成语,要弄清楚以下几种类型的错误:

一、看成语含义与前后文的修饰限制成分是否协调。

二、看成语意思与所处的语境是否吻合,是否造成大词小用或小词大用。

三、看成语的褒贬感彩是否适合所在的语境。

四、看成语适用的对象、范围和场合是否造成张冠李戴。

五、看成语运用是否因望文生义而误用。

六、看成语是否因画蛇添足而造成前后内容重复。

二.填空题(共1小题)

2.下列句子中,每句有一个错别字,挑出来,把正确的字写在句后括号里。

①旧历的年底必竟最像年底,村镇上不毕说,就在天空中也显出将到新年的气象来。 毕—必

②他比先前并没有什么大改变,单是老了些,但也还未留胡子,一见面是寒煊…… 煊—暄

③雪花大的有梅花那么大,满天飞舞,夹着烟蔼和忙碌的气色,将鲁镇乱成一团糟。 蔼—霭

④但知道他虽然读过“鬼神者二气之良能也”,而忌韪仍然极多,当临近祝福时候,是万不可提起死亡疾病之类的话的。 韪—讳

【解答】①“必竟”应写作“毕竟”;②“寒煊”应写作“寒暄”;③“烟蔼”应写作“烟霭”;④“忌韪”应写作“忌讳”。

答案:

①毕—必②煊—暄③蔼—霭④韪—讳

【点评】据“义”记“形”:

字义决定着汉字的正确使用。在一定的语境或词语中往往形成特定的语境氛围,需要意义相应的字“对号入座”。因此,明了字义是明辨字形正误的基础。如“脉搏”的“搏”字,常与“膊”字混淆。如果明确了“脉搏”是指血脉跳动,是动作场景,而“搏”具“搏动、跳动”的意思,正好可以和“脉搏”的词境相吻合,就会很轻松地记住“脉搏”的“搏”应是动作’“搏”,而不是“胳膊”义的名词“膊”。

三.文言文阅读(共1小题)

3.阅读下面的文言文,完成下面小题。

西南夷君长以什数,夜郎最大。建元六年,拜番阳令唐蒙为郎中将,将千人,食重万余人,从巴蜀筰关入,遂见夜郎侯多同。蒙厚赐喻以威德约为置吏使其子为令还报乃以为犍为郡发巴蜀卒治道自僰道指牂柯江。使司马相如以郎中将往喻,皆如南夷,为置一都尉,十余县,属蜀。及元狩元年,博望侯张骞使大夏来,言居大夏时见蜀布、邛竹杖,使问所从来,曰:“从东南身毒国,可数千里,得蜀贾人市”。或闻邛西可二千里有身毒国。骞因盛言大夏慕中国,患匈奴隔其道,诚通蜀,身毒国道便近,有利无害。于是天子乃令王然于、柏始昌、吕越人等,使间出西夷西,指求身毒国。至滇,滇王尝羌乃留,为求道西十余辈。岁余,皆闭昆明,莫能通身毒国。滇王与汉使者言曰:“汉孰与我大?”及夜郎侯亦然。以道不通故,各自以为一州主,不知汉广大。使者还,因盛言滇大国,足是亲附。天子注意焉。及至南越反,上使驰义侯因犍为发南夷兵。且兰君恐远行,旁国虏其老弱,乃与其众反,杀使者及犍为太守。汉乃发巴蜀罪人尝击南越者八校尉击破之。会越已破,汉八校尉不下,即引兵还,行诛头兰。头兰,常隔滇道者也。已平头兰,遂平南夷为牂柯郡。夜郎侯始倚南越,南越已灭,会还诛反者,夜郎遂入朝。上以为夜郎王。元封二年,天子发巴蜀兵击灭劳、靡莫,以兵临滇。滇王始首善。以故弗诛。滇王离难西南夷,举国降,请置吏入朝。于是以为益州郡,赐滇王王印,复长其民。西南夷君长以百数,独夜郎、滇受王印。滇小邑,最宠焉。

(节选自《史记》有删改)

(1)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是 C

A.蒙厚赐/喻以威德/约为置吏/使其子为令/还报/乃以为犍为郡/发巴蜀卒治道自/僰道指牂柯江

B.蒙厚赐喻/以威德约/为置吏/使其子为令/还报/乃以为犍为郡/发巴蜀卒治道自/僰道指牂柯江

C.蒙厚赐/喻以威德/约为置吏/使其子为令/还报/乃以为犍为郡/发巴蜀卒治道/自僰道指牂柯江

D.蒙厚赐喻/以威德约/为置吏/使其子为令/还报/乃以为犍为郡/发巴蜀卒治道自僰道指牂柯江

(2)下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是 C

A.建元,是封建王朝帝王的年号,汉武帝即位后首创年号,始创年号就是建元。

B.夷,是中国古代对东方少数民族的称呼,也泛指少数民族。中国古代少数民族有“东夷、北狄、西戎、南蛮”之称。

C.博望侯,“侯”是中国古代爵位之一,古代皇帝对贵戚功臣的封赐,有公伯侯子男五等爵位。

D.太守,又称“郡守”,州郡最高行政长官。汉郡守俸禄为两千石,所以,太守又称为两千石。

(3)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是 B

A.虽然路途遥远,但汉朝和西南夷交流不断。张骞出使大夏时曾经看到过蜀郡出产的布帛,邛都的竹杖,就是辗转从东南边的身毒国运来的。

B.滇王开始就对汉朝怀有善意。朝廷派遣使者出使西夷,到达滇国后,滇王派人和这些使者一起寻找道路。

C.头兰是经常阻隔汉朝与滇国交通道路的国家。汉朝军队攻破南越后,领兵撤回,在行军中诛杀了头兰。

D.汉朝实行的是大一统政策。在这样的政策下,朝廷消灭了大部分西南夷国,只有滇、夜郎保留了其王印,成为其属地。

(4)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①骞因盛言大夏慕中国,患匈奴隔其道,诚通蜀,身毒国道便近,有利无害。

②“汉孰与我大?”及夜郎侯亦然。以道不通故,各自以为一州主,不知汉广大。

(5)汉朝对西南诸夷采取了哪些政策?请结合本文分析。

【解答】(1)C.译文:唐蒙给了他很多赏赐,又用汉王朝的武威和恩德开导他,约定给他们设置官吏,让他的儿子当相当于县令的官长。唐蒙回到京城向皇上报告,皇上就把夜郎改设为犍为郡。这以后就调遣巴、蜀两郡的兵士修筑道路,从僰直修到牂柯江。

(2)C.五等爵位的顺序是:公侯伯子男。

(3)B.“滇王派人和这些使者一起寻找道路”错,使者到达滇国后,滇王就留下了他们,并为他们派出十多批到西边去寻找道路的人。原文“至滇,滇王尝羌乃留,为求道西十余辈”。

(4)①因,趁机;盛言,大谈;隔,阻隔;诚,假如,如果;道便近,路既方便又近。译文:张骞乘机大谈大夏仰慕中国,忧虑匈奴阻隔他们与中国的交通要道,假若能开通蜀地的道路,身毒国的,对汉朝有利无害。

②孰与,和……相比,哪一个……;以……故,因……的缘故;以为,认为。译文:“汉朝和我国相比,哪个大?”汉朝使者到达夜郎,夜郎也提出了这样的问题。这是因为道路不通的缘故,各自认为自己是一州之主,不知道汉朝的广大。

(5)根据“拜番阳令唐蒙为郎中将,将千人,食重万余人,从巴蜀筰关入,遂见夜郎侯多同”“使司马相如以郎中将往喻,皆如南夷”“于是天子乃令王然于、柏始昌、吕越人等,使间出西夷西,指求身毒国”“为置一都尉,十余县,属蜀”“即引兵还,行诛头兰。头兰,常隔滇道者也。已平头兰,遂平南夷为牂柯郡”来概括。

答案:

(1)C

(2)C

(3)B

(4)①张骞乘机大谈大夏仰慕中国,忧虑匈奴阻隔他们与中国的交通要道,假若能开通蜀地的道路,身毒国的,对汉朝有利无害。

②“汉朝和我国相比,哪个大?”汉朝使者到达夜郎,夜郎也提出了这样的问题。这是因为道路不通的缘故,各自认为自己是一州之主,不知道汉朝的广大。

(5)汉朝对西南少数民族采取恩威并施的政策。朝廷相继派遣唐蒙、司马相如和王然于抚定西南夷,设置郡县;对那些造反的小国,则予以消灭。

参考译文:

西南夷的君长多得要用十来计算,其中夜郎的势力最强大。建元六年,任命番阳令唐蒙为郎中将,率领一千大军,以及负责粮食、辎重的人员一万多人,从巴符关进入夜郎,于是会见了夜郎侯多同。唐蒙给了他很多赏赐,又用汉王朝的武威和恩德开导他,约定给他们设置官吏,让他的儿子当相当于县令的官长。唐蒙回到京城向皇上报告,皇上就把夜郎改设为犍为郡。这以后就调遣巴、蜀两郡的兵士修筑道路,从僰直修到牂柯江。皇帝派司马相如用郎中将的身份前去西夷,明白地告诉他们,朝廷将按南夷的方式对待他们,给他们设置一个都尉、十几个县,归属于蜀郡。待到汉武帝元狩元年,博望侯张骞出使大夏国归来后’说他呆在大夏时曾经看到过蜀郡出产的布帛,邛都的竹杖,让人询问这些东西的来历,回答的人说:“从东南边的身毒国弄来的,从这儿到那里的路途有数千里,可以和蜀地的商人做买卖。”有人听说邛地以西大约二千里处有个身毒国。张骞乘机大谈大夏仰慕中国,忧虑匈奴阻隔他们与中国的交通要道,假若能开通蜀地的道路,身毒国的路既方便又近,对汉朝有利无害。于是汉武帝就命令王然于、柏始昌、吕越人等,让他们寻找捷径从西夷的西边出发,去寻找身毒国。他们到达滇国,滇王尝羌就留下了他们,并为他们派出十多批到西边去寻找道路的人。过了一年多,寻路的人们全被昆明国所阻拦,没能通往身毒国。滇王同汉朝使者说道:“汉朝和我国相比,哪个大?”汉朝使者到达夜郎,夜郎也提出了这样的问题。这是因为道路不通的缘故,各自以为自己是一州之主,不知道汉朝的广大。汉朝使者回到京城,于是极力陈说滇是大国,值得让他亲近和归附汉朝。汉武帝对这事留心了。等到南越造反时,皇上派驰义侯用犍为郡的名义调遣南夷的军队。且兰君害怕他的军队远行后,旁边的国家会乘机虏掠他的老弱之民,于是就同他的军队谋反,杀了汉朝使者和犍为郡的太守。汉朝就调动巴郡和蜀郡原想去攻打南越的八个校尉,率领被赦从军的罪犯去攻打且兰,把它平定了。正赶上南越已被攻破,汉朝的八个校尉尚末沿牂柯江南下,就领兵撤回,在行军中诛杀了头兰。头兰是经常阻隔汉朝与滇国交通道路的国家。头兰被平定后,就平定了南夷,在那儿设置了牂柯郡。夜郎侯开始依南越,南越被消灭后,正赶上汉军回来诛杀反叛者,夜郎侯就到汉朝京城朝见皇上。汉武帝封他为夜郎王。元封二年,天子调动巴郡和蜀郡的军队攻打并消灭了劳和靡莫,大军逼近滇国。滇王开始就对汉朝怀有善意,因此没有被诛杀。滇王于是离开西夷,率领全国向汉朝投降,请求为他们设置官吏,并进京朝见汉武帝。于是汉朝就把滇国设置为益州郡,赐给滇王王印,仍然统治他的百姓。西南夷的君长多得用百来计算,唯独夜郎和滇的君长得到了汉朝授予的王印。滇是个小城镇,却最受汉朝宠爱。

【点评】文言文正确的阅读方法一般分三步进行:第一步是初读全文,把握大意。这一步指的是集中心思稳住神,浏览或跳读一遍,大概明了什么时间、什么人、什么事、前因后果、谁说什么话等内容,能读懂六七成即可。第二步细看题目,研读字词。在这一步骤中,需逐一落实试题涉及的词、句在材料中的对应位置。第三步再读全文,加深理解。这一步是从更高层次上认知全文,既加深对文意的理解,又对前两步出现的偏误作纠正。这是一个深入兼复核的过程。

四.诗歌阅读(共1小题)

4.阅读下面这首唐诗,完成问题。

人日寄杜二拾遗①

高适

人日题诗寄草堂,遥怜故人思故乡。

柳条弄色不忍见,梅花满枝空断肠。

身在远藩②无所预,心怀百忧复千虑。

今年人日空相忆,明年人日知何处。

一卧东山三十春③,岂知书剑老风尘。

龙钟还忝二千石,愧尔东西南北人。

[注]①人日:农历正月初七。杜二:杜甫。此诗写于高适晚年任蜀州刺史期间。②南藩:指蜀地。③东晋时期,贤人谢安坚决辞去官职到会稽附近的东山隐居,后人常用“高卧东山”来比喻隐居不仕,生活安闲。

(1)下列对本诗的分析和鉴赏,不正确的一项是 B

A.本诗起句直入点题,三、四两句承接“思故乡”的具体内容,“不忍见”“空断肠”透露出了本诗的情感基调。

B.九、十两句用谢安的典故,称赞杜甫像谢安一样有隐逸情怀,只不过这样也会辜负了随身的书剑,蹉跎了岁月。

C.全诗每四句一段,共分三段,每段换韵,音调抑扬交换,与诗人跌宕起伏的情感相协调,实现形式与内容的统一。

D.诗歌把个人遭际和国家命运紧密联系在一起。通过浑朴自然的语言,传递出了发自肺腑的真情,颇有“汉魏风骨”。

(2)从第二句的“怜”到第六句的“忧”和“虑”,再到末句的“愧”,分别反映出诗人怎样的情感内容?请结合全诗进行分析。

【解答】(1)B.“称赞杜甫像谢安一样有隐逸情怀”于诗无据,这里展现出对这种隐逸生活的批判。

(2)此诗是高适在蜀州刺史任上寄怀杜甫之作,全诗旨在慰故人思乡之情,发世事难料之叹,抒无所作为之憾。最后两句意思是,自己老迈之身,辱居刺史之位,国家多事而无所作为,内心有愧于到处飘泊流离的友人。“愧”字直抒胸臆,这“愧”的内涵是丰富的,它蕴含着自己匡时无计的孤愤,和对友人处境深挚的关切。这种“愧”,更见得两人交谊之厚,相知之深,抒发了诗人身居高位却匡时无计的孤愤与羞愧;对友人四处奔走、漂泊流离处境的深挚关切。

答案:

(1)B

(2)首四句寄慰杜甫,“遥怜故人思故乡”既是言杜,亦是自谓,二人故乡同为当时正在战乱的中原,这一“思”便将二人情感更加紧密地联结起来。次四句写自身,既“无所预”又“复千虑”,表白忧国情怀。末四句进而将自己庸碌自适与友人飘泊四方比照,逗出“愧”意。

译文:

人日这天题诗寄向成都草堂,远远怜念旧友定在思念故乡。

柳枝泛绿这美景却不忍看见,梅花开满枝头让人空自断肠!

身在偏远南方大事难以参预,心怀百重担心还有千重忧虑。

今年的人日彼此在空相回忆,明年的人日更不知身在何处?

高卧东山转眼度过了三十春,哪里料到书剑飘零终老风尘。

老态龙钟还辱居高位二千石,内心有愧你四处流离的友人!

赏析:

这是高适晚年诗作中最动人的一篇。杜甫接到这首诗时,竟至“泪洒行间,读终篇末”(《追酬高蜀州人日见寄并序》)。这首怀友思乡的诗之所以感人,主要是它饱含着特定的历史内容,把个人遭际与国家命运紧密连结起来了。

全诗每四句一段,共分三段。每段换韵,开头是平声阳韵,中间是仄声御韵,末段是平声真韵。

“人日题诗寄草堂”,起句便单刀直入点题。“遥怜故人思故乡”,“遥怜”的“怜”,正是表示二人感情的字眼,通篇都围绕这“怜”字生发展开。“思故乡”,既是从自己说,也是从杜甫说,满目疮痍的中原,同是他们的故乡。紧接着“柳条弄色不忍见,梅花满枝空断肠”,便是这思乡情绪的具体形容。春天到时,柳叶萌芽,梅花盛开,应该是令人愉悦的,但在飘泊异地的游子心中,总是容易撩动乡愁,而使人“不忍见”,一见就“断肠”,感情不能自已了。

中间四句是诗意的拓展和深化,有不平,有忧郁,又有如大海行舟、随波飘转、不能自主的渺茫与怅惘,感情是复杂的。换用仄声韵,正与内容十分协调。

“身在远藩无所预,心怀百忧复千虑。”当时国家多难,干戈未息,以高适的文才武略,本应参预朝廷大政,建树功业,可是偏偏远离京国,身在南蕃。尽管如此,诗人的爱国热忱却未衰减,面对动荡不已的时局,自然是“心怀百忧复千虑”了。当时,不仅安史叛军在中原还很猖獗,即就蜀中局势而言,也并不平静,此诗写后的两三个月,便发生了梓州刺史段子璋的叛乱。这“百忧千虑”,也正是时局艰难的反映。杜甫《追酬故高蜀州人日见寄》:“叹我凄凄求友篇,感君郁郁匡时略”,是很深刻地领会到高适这种复杂情思的。

“今年人日空相忆,明年人日知何处”,这意思正承百忧千虑而来,身当乱世,作客他乡,今年此时,已是相思不见,明年又在何处,难以预料。此忧之深,虑之远,更说明国步艰难,有志莫申。深沉的感喟中,隐藏了内心无比的哀痛。

瞻望未来,深感渺茫,回顾往昔,也不是事皆前定。这就自然地逗出了末段。“一卧东山三十春,岂知书剑老风尘。”诗人早年曾隐身“渔樵”(《封丘作》),生活虽困顿,却也闲散自适,不曾想到如今竟辜负了随身的书剑,老于宦途风尘之中。“龙钟还忝二千石,愧尔东西南北人!”这是说自己老迈疲癃之身,辱居刺史之位,国家多事而无所作为,内心有愧于到处飘泊流离的友人。这“愧”的内涵是丰富的,它蕴含着自己匡时无计的孤愤,和对友人处境深挚的关切。这种“愧”,更见得两人交谊之厚,相知之深。

这首诗,没有华丽夺目的词藻,也没有刻意雕琢的警句,有的只是浑朴自然的语言,发自肺腑的真情流贯全篇。那抑扬变换的音调,很好地传达了起伏跌宕的感情。这种“直举胸情,匪傍书史”的佳作,堪称汉魏风骨的嗣响。

【点评】诗歌单项选择题的解题方法:

要通读诗歌,整体把握诗歌内容主旨和思想情感,在此基础上,回归诗歌,寻找答题点;最后精读相关诗句,看所给选项的内容是否能在诗歌中找到依据,或者是否能根据诗歌内容合理地推断出来或者是否正确。

五.语言表达(共1小题)

5.下面是关于中国子女是否对父母说过“我爱你”调查报告中的一个数据图,请仔细观察,并写出结论,要求不出现具体数据,不超过90个字。

【解答】这是一道图文转换的题目,图文转化的题目主要有解析微标解说题片、描述图片、分析统计图表和漫画等,此题属于分析统计图表的题目,分析统计表注意统计表的名称,表头列出的项目,表格中的极值和表现出来的趋势等。通过表格中的数字和所给的题干要求得到判断,如此题注意数据之间的比较,主要是“男性”和“女性”之间的比较以及“父母”和“子女”之间的比较。

答案:

①男性被调查者没有对父母说过“我爱你”的比例高于女性被调查者。

②无论男女,对母亲说“我爱你”的比例都远高于对父亲说“我爱你”。

③大部分被调查者没有对父母说过“我爱你”这样的话。

【点评】高考图(表)文转换题特点如下:

1.考查的综合性明显

图文、表文转换看似只是两种表达形式的相互转换,其实涉及准确、生动、简明、连贯、得体、修辞等诸多考点,综合考查考生描述、压缩、概括等各方面的能力,更涉及考生观察社会、分析问题的能力和语言综合表达能力。

2.考题选材生活化突出

近几年图文、表文转换题的选材非常生活化,内容涉及亲情、节约水资源、网络语言等生活中的热点和焦点。由此可见,该题型走向生活,体现实用性、人文性、情趣性的趋势较为明显。

表文转换和图文转换是高考图表题的两大类型,是一种综合性、技术性较强,具有创新特色的新题型。表面上是“看图说话”,实际上综合了句式变换、仿写、续写、压缩语段、准确、鲜明、生动、连贯等多个考点,其实是对语言运用的综合考查。而这两个类型又包括多种考查形式。

表文转换:表格文字转换、柱形图表文字转换、曲线图表文字转换、饼式图表文字转换、结构图表文字转换。

图文转换:徽标文字转换、图片文字转换、漫画文字转换。

在媒体信息交流和传递中,图表是主要的表现形式之一,它能直观鲜明、简洁明了地反映事物的发展变化规律或作者的观点态度。常见的图表形式有公司单位的报表、企业厂家的生产增长图、工艺生产流程图、实验研究变化曲线图等。简洁的图表包含着大量的文字和数字信息,涉及不同的知识领域。

其考查角度主要有以下两种:文字转换题,即将图表内容用文字表述出来;信息推断题,即针对图表数据作结论或提建议。

六.解答题(共4小题)

6.结合文章分析“树叶”与“木叶”、“落叶”与“落木”、“木叶”与“落木”的区别。

词语 区别

“树叶”与“木叶” ① “树”与“叶”都有繁密、湿润的意味,合起来并不比单用意蕴丰富。“木”与“叶”则不同,“木”有疏朗、干燥的意味,“木叶”暗示落叶的微黄、干燥,传递出疏朗的清秋的气息。

“落叶”与“落木” ② 以曹植《美女篇》为例,“落叶”是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子,而“落木”比“落叶”还更显得空阔,不仅触觉上有干燥之感,而且连“叶”字所保留的一点绵密之意也洗净了。

“木叶”与“落木” ③ “落木”比“木叶”更显得空阔,少了“叶”便少了清秋的绵密之意,完全是一片悲凉、凄清。

【解答】故答案为:

①“树”与“叶”都有繁密、湿润的意味,合起来并不比单用意蕴丰富。“木”与“叶”则不同,“木”有疏朗、干燥的意味,“木叶”暗示落叶的微黄、干燥,传递出疏朗的清秋的气息。

②以曹植《美女篇》为例,“落叶”是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子,而“落木”比“落叶”还更显得空阔,不仅触觉上有干燥之感,而且连“叶”字所保留的一点绵密之意也洗净了。

③“落木”比“木叶”更显得空阔,少了“叶”便少了清秋的绵密之意,完全是一片悲凉、凄清。

【点评】课内阅读多以选择的形式考查,少数题目以简答题的形式出现。考查涉及的知识点较多,如:分析现代文的思想内容、人物形象、关键词句等。

7.如图所示是《一名物理学家的教育历程》一文的结构框架图,作者通过对童年两件趣事的回忆,用生动、简洁的语言介绍了自己成为一名物理学家的心路历程。请概括出这两件童年趣事,将其填入图中空缺处。

① 对鲤鱼的遐想

② 爱因斯坦的故事

【解答】故答案为:

(1)对鲤鱼的遐想

(2)爱因斯坦的故事

【点评】课内阅读多以选择的形式考查,少数题目以简答题的形式出现。考查涉及的知识点较多,如:分析现代文的思想内容、人物形象、关键词句等。

8.撷取《中国建筑的特征》文中相关的信息,在结构框架图下的空缺处填入恰当的内容。

① 从地域分布和历史跨度两个方面说明中国建筑的影响。

② 建筑特点。

【解答】故答案为:

(1)从地域分布和历史跨度两个方面说明中国建筑的影响。

(2)建筑特点。

【点评】课内阅读多以选择的形式考查,少数题目以简答题的形式出现。考查涉及的知识点较多,如:分析现代文的思想内容、人物形象、关键词句等。

9.根据《青蒿素:人类征服疾病的一小步》文中信息,在结构框架图下的空缺处填入恰当的内容。

① 介绍科学的关键

② 提取

【解答】故答案为:

(1)介绍科学的关键

(2)提取

【点评】课内阅读多以选择的形式考查,少数题目以简答题的形式出现。考查涉及的知识点较多,如:分析现代文的思想内容、人物形象、关键词句等。

七.作文(共1小题)

10.阅读下面的材料,根据要求写作。

1955年,屠呦呦从北京医学院药学系毕业,在卫生部中医研究院中药研究所工作,在全脱产学习中国传统医学的那两年半中,对中草药从好奇转换为热衷。

1969年,领导抗疟药研究工作,带领由植物化学和药理学专业的研究者组成的团队,开始从中草药寻找并提取可能具有抗疟疗效的成分。收集了2000个方药,挑选出可能具有抗疟作用的640个,从其中的200个方药中提取了380余种提取物。

1971年,得到了安全性高的中性提取物,找到了发现青蒿素抗疟疗效的突破口!

1972年,终于找到“青蒿素”。

1973年秋,在海南疟疾疫区试用青蒿素胶囊,取得了明确的疗效。

2002年,世界卫生组织推荐采用青蒿素作为一线药物治疗疟疾。如今,青蒿素联合疗法在全世界广泛应用。

2011年以来先后获得过拉斯克临床医学研究奖、诺贝尔生理学或医学奖、国家科学技术奖、“改革先锋”和“共和国勋章”。

对上述材料,你有怎样的感受与思考?给你的成长可以提供怎样的启发和帮助?请把你的想法和认识写出来。

要求:选好角度,确定立意,自拟标题;不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

【解答】

立足自身岗位,做出不凡业绩

尊敬的老师,亲爱的同学们:

大家好!今天我演讲的题目是“立足自身岗位,做出不凡业绩”。

屠呦呦受到中国古代药典的启发,坚持几十年,研制青蒿素,尽管失败了190次,却矢志不渝,最终开创性地研制出青蒿素,帮助超过600万人逃离疟疾的魔掌,这是一代科学家的坚定信念和价值追求;小学校长张玉滚,作为年轻的“80后”,放弃城市的繁华,18年扎根黑虎庙小学,用自己的光芒照亮山村的教育事业;用一根扁担挑起孩子们走出大山的希望。他们都是立足自身岗位,做出了不凡业绩。

还有守岛人王继才,在1986年决定接受守岛任务时,便知道注定要与艰苦为伴,与孤独为友。可是他依然选择用他的青春年华来守卫祖国万里海疆,升旗,巡逻,瞭望,看管航标、测风仪,这是王继才夫妇每天必须的神圣仪式。这一守,就是32年;这一守,就是一辈子。王继才同志无怨坚守、爱国奉献的精神激励着新时代的我们坚定信念、坚守奉献。

坚守平凡岗位,铸就不凡业绩。“把每一件平凡的事做好,就是不平凡;把每一件简单的事做好,就是不简单。”我们绝大多数人都是平凡人,所从事的工作也都是平凡的工作。但平凡不等于平庸,只要我们坚守在平凡的岗位上,精心耕耘,无悔无怨,就一定会有不凡业绩。像王继才一样,虽然坚守在荒凉的孤岛,却散发出无比绚丽的光芒。

坚守底线思维,追求高远目标。“底线是事物质变的分界线、做人做事的警戒线,不可踩、更不可越。”习近平总书记对广大党员干部提出应具有四个底线意识:法律底线、纪律底线、政策底线和道德底线。“不干净的钱坚决不要!”王继才在走私、偷渡者的巨大利益诱惑下,仍以国家利益为重,同违法行为作斗争,其坚守的便是习总书记所说的新时代共产党员的底线。

坚定理想信念,谱写人生华章。“你不守,他不守,这岛,谁守?”“开山岛虽小,却是国家领土,必须升起中华人民共和国国旗。只有看着国旗在海风中飘展,我才觉着这个岛是有颜色的。”是啊,祖国960万平方公里的土地上,一个个像王继才这样的坚守者,默默地守卫着这片土地以及这片土地上的人们。是他们让我们的生活有了安全的保障,有了应有的颜色。他们就以这种默默坚守的方式,书写着他们的人生。

同学们,人的生命是可以丈量的,是极其短暂的;作为个体的人如同浩瀚里的尘埃,是极其渺小的。如王继才,在生命的第59个年头便离开了我们,可是他那无私无怨、爱国奉献的精神却会在这片有颜色的土地上代代相承,成为奋斗者的价值追求。

我的演讲完毕,谢谢大家!

【点评】材料作文,审题是关键,而阅读材料又是审题的前提。在阅读过程中,要通过概括材料大意,找出关键语句,确定立意角度,进而提炼出中心论点。

由于“析材料”是材料作文的关键性的一环,所以可运用如下的做法:

①发现法。主要用于意义显豁、中心明确的材料。发现的目标,一是材料的中心句,二是文题中关于中心的提示,三是材料中关于中心的提示。发现了这些内容,就找到了立意的突破口。

②设想法。主要用于有头无尾或有尾无头的材料,如续写的材料。设想的内容,或是与材料合理衔接的情节,或是与材料合理衔接的论述。设想的过程就是思维的发散,所以要注意发散的合理性。

③归纳法。主要用于意义明晰,但既无中心句,也无提示句的一则或多则材料,归纳出其中心意思,立意便有了立足之处。

④提炼法。主要用于含义对立的对照型材料。从正反对比中、矛盾对立中、正误相对中提炼出材料所要表达出的意图,以作立意的依据。

⑤撷取法。主要用于多段型的材料,从一系列彼此并存的材料中撷取文题所需要的部分内容,并据此理清写作的线索。

⑥揣摩法。主要用于喻义型、寓义型、象征型的材料,在反复体味、比较之中品评出材料的喻义、哲理、观点等,然后据此形成自己的观点。

第1页(共1页)

一.选择题(共1小题)

1.在下面一段话的空缺处依次填入词语,最恰当的一组是( )

大禹梳理百川,班超投笔从戎,李时珍悬壶济世,林则徐虎门销烟……每当中华民族处于艰难之际,总有一大批志士仁人挺身而出_____,解民众于水火,挽狂澜于既倒。野火沃土,_____,中华五千年文明史就是一部_____的奋斗史。

A.以身许国 多难兴邦 不屈不挠

B.以身试险 多难兴邦 不卑不亢

C.以身许国 一言兴邦 不卑不亢

D.以身试险 一言兴邦 不屈不挠

二.填空题(共1小题)

2.下列句子中,每句有一个错别字,挑出来,把正确的字写在句后括号里。

①旧历的年底必竟最像年底,村镇上不毕说,就在天空中也显出将到新年的气象来。

②他比先前并没有什么大改变,单是老了些,但也还未留胡子,一见面是寒煊……

③雪花大的有梅花那么大,满天飞舞,夹着烟蔼和忙碌的气色,将鲁镇乱成一团糟。

④但知道他虽然读过“鬼神者二气之良能也”,而忌韪仍然极多,当临近祝福时候,是万不可提起死亡疾病之类的话的。

三.文言文阅读(共1小题)

3.阅读下面的文言文,完成下面小题。

西南夷君长以什数,夜郎最大。建元六年,拜番阳令唐蒙为郎中将,将千人,食重万余人,从巴蜀筰关入,遂见夜郎侯多同。蒙厚赐喻以威德约为置吏使其子为令还报乃以为犍为郡发巴蜀卒治道自僰道指牂柯江。使司马相如以郎中将往喻,皆如南夷,为置一都尉,十余县,属蜀。及元狩元年,博望侯张骞使大夏来,言居大夏时见蜀布、邛竹杖,使问所从来,曰:“从东南身毒国,可数千里,得蜀贾人市”。或闻邛西可二千里有身毒国。骞因盛言大夏慕中国,患匈奴隔其道,诚通蜀,身毒国道便近,有利无害。于是天子乃令王然于、柏始昌、吕越人等,使间出西夷西,指求身毒国。至滇,滇王尝羌乃留,为求道西十余辈。岁余,皆闭昆明,莫能通身毒国。滇王与汉使者言曰:“汉孰与我大?”及夜郎侯亦然。以道不通故,各自以为一州主,不知汉广大。使者还,因盛言滇大国,足是亲附。天子注意焉。及至南越反,上使驰义侯因犍为发南夷兵。且兰君恐远行,旁国虏其老弱,乃与其众反,杀使者及犍为太守。汉乃发巴蜀罪人尝击南越者八校尉击破之。会越已破,汉八校尉不下,即引兵还,行诛头兰。头兰,常隔滇道者也。已平头兰,遂平南夷为牂柯郡。夜郎侯始倚南越,南越已灭,会还诛反者,夜郎遂入朝。上以为夜郎王。元封二年,天子发巴蜀兵击灭劳、靡莫,以兵临滇。滇王始首善。以故弗诛。滇王离难西南夷,举国降,请置吏入朝。于是以为益州郡,赐滇王王印,复长其民。西南夷君长以百数,独夜郎、滇受王印。滇小邑,最宠焉。

(节选自《史记》有删改)

(1)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是

A.蒙厚赐/喻以威德/约为置吏/使其子为令/还报/乃以为犍为郡/发巴蜀卒治道自/僰道指牂柯江

B.蒙厚赐喻/以威德约/为置吏/使其子为令/还报/乃以为犍为郡/发巴蜀卒治道自/僰道指牂柯江

C.蒙厚赐/喻以威德/约为置吏/使其子为令/还报/乃以为犍为郡/发巴蜀卒治道/自僰道指牂柯江

D.蒙厚赐喻/以威德约/为置吏/使其子为令/还报/乃以为犍为郡/发巴蜀卒治道自僰道指牂柯江

(2)下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是

A.建元,是封建王朝帝王的年号,汉武帝即位后首创年号,始创年号就是建元。

B.夷,是中国古代对东方少数民族的称呼,也泛指少数民族。中国古代少数民族有“东夷、北狄、西戎、南蛮”之称。

C.博望侯,“侯”是中国古代爵位之一,古代皇帝对贵戚功臣的封赐,有公伯侯子男五等爵位。

D.太守,又称“郡守”,州郡最高行政长官。汉郡守俸禄为两千石,所以,太守又称为两千石。

(3)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

A.虽然路途遥远,但汉朝和西南夷交流不断。张骞出使大夏时曾经看到过蜀郡出产的布帛,邛都的竹杖,就是辗转从东南边的身毒国运来的。

B.滇王开始就对汉朝怀有善意。朝廷派遣使者出使西夷,到达滇国后,滇王派人和这些使者一起寻找道路。

C.头兰是经常阻隔汉朝与滇国交通道路的国家。汉朝军队攻破南越后,领兵撤回,在行军中诛杀了头兰。

D.汉朝实行的是大一统政策。在这样的政策下,朝廷消灭了大部分西南夷国,只有滇、夜郎保留了其王印,成为其属地。

(4)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①骞因盛言大夏慕中国,患匈奴隔其道,诚通蜀,身毒国道便近,有利无害。

②“汉孰与我大?”及夜郎侯亦然。以道不通故,各自以为一州主,不知汉广大。

(5)汉朝对西南诸夷采取了哪些政策?请结合本文分析。

四.诗歌阅读(共1小题)

4.阅读下面这首唐诗,完成问题。

人日寄杜二拾遗①

高适

人日题诗寄草堂,遥怜故人思故乡。

柳条弄色不忍见,梅花满枝空断肠。

身在远藩②无所预,心怀百忧复千虑。

今年人日空相忆,明年人日知何处。

一卧东山三十春③,岂知书剑老风尘。

龙钟还忝二千石,愧尔东西南北人。

[注]①人日:农历正月初七。杜二:杜甫。此诗写于高适晚年任蜀州刺史期间。②南藩:指蜀地。③东晋时期,贤人谢安坚决辞去官职到会稽附近的东山隐居,后人常用“高卧东山”来比喻隐居不仕,生活安闲。

(1)下列对本诗的分析和鉴赏,不正确的一项是

A.本诗起句直入点题,三、四两句承接“思故乡”的具体内容,“不忍见”“空断肠”透露出了本诗的情感基调。

B.九、十两句用谢安的典故,称赞杜甫像谢安一样有隐逸情怀,只不过这样也会辜负了随身的书剑,蹉跎了岁月。

C.全诗每四句一段,共分三段,每段换韵,音调抑扬交换,与诗人跌宕起伏的情感相协调,实现形式与内容的统一。

D.诗歌把个人遭际和国家命运紧密联系在一起。通过浑朴自然的语言,传递出了发自肺腑的真情,颇有“汉魏风骨”。

(2)从第二句的“怜”到第六句的“忧”和“虑”,再到末句的“愧”,分别反映出诗人怎样的情感内容?请结合全诗进行分析。

五.语言表达(共1小题)

5.下面是关于中国子女是否对父母说过“我爱你”调查报告中的一个数据图,请仔细观察,并写出结论,要求不出现具体数据,不超过90个字。

六.解答题(共4小题)

6.结合文章分析“树叶”与“木叶”、“落叶”与“落木”、“木叶”与“落木”的区别。

词语 区别

“树叶”与“木叶” ①

“落叶”与“落木” ②

“木叶”与“落木” ③

7.如图所示是《一名物理学家的教育历程》一文的结构框架图,作者通过对童年两件趣事的回忆,用生动、简洁的语言介绍了自己成为一名物理学家的心路历程。请概括出这两件童年趣事,将其填入图中空缺处。

①

②

8.撷取《中国建筑的特征》文中相关的信息,在结构框架图下的空缺处填入恰当的内容。

①

②

9.根据《青蒿素:人类征服疾病的一小步》文中信息,在结构框架图下的空缺处填入恰当的内容。

①

②

七.作文(共1小题)

10.阅读下面的材料,根据要求写作。

1955年,屠呦呦从北京医学院药学系毕业,在卫生部中医研究院中药研究所工作,在全脱产学习中国传统医学的那两年半中,对中草药从好奇转换为热衷。

1969年,领导抗疟药研究工作,带领由植物化学和药理学专业的研究者组成的团队,开始从中草药寻找并提取可能具有抗疟疗效的成分。收集了2000个方药,挑选出可能具有抗疟作用的640个,从其中的200个方药中提取了380余种提取物。

1971年,得到了安全性高的中性提取物,找到了发现青蒿素抗疟疗效的突破口!

1972年,终于找到“青蒿素”。

1973年秋,在海南疟疾疫区试用青蒿素胶囊,取得了明确的疗效。

2002年,世界卫生组织推荐采用青蒿素作为一线药物治疗疟疾。如今,青蒿素联合疗法在全世界广泛应用。

2011年以来先后获得过拉斯克临床医学研究奖、诺贝尔生理学或医学奖、国家科学技术奖、“改革先锋”和“共和国勋章”。

对上述材料,你有怎样的感受与思考?给你的成长可以提供怎样的启发和帮助?请把你的想法和认识写出来。

要求:选好角度,确定立意,自拟标题;不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

(培优篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高一年级第三单元练习卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共1小题)

1.在下面一段话的空缺处依次填入词语,最恰当的一组是( )

大禹梳理百川,班超投笔从戎,李时珍悬壶济世,林则徐虎门销烟……每当中华民族处于艰难之际,总有一大批志士仁人挺身而出_____,解民众于水火,挽狂澜于既倒。野火沃土,_____,中华五千年文明史就是一部_____的奋斗史。

A.以身许国 多难兴邦 不屈不挠

B.以身试险 多难兴邦 不卑不亢

C.以身许国 一言兴邦 不卑不亢

D.以身试险 一言兴邦 不屈不挠

【解答】以身许国:把身体献给国家。指尽忠报国,临难不顾。

以身试险:试着亲身去做触犯法律的事。指明知故犯。第一个空用于形容“志士仁人”,而“以身试险”为贬义词,肯定不对,故选“以身许国”。

多难兴邦:指国家多灾多难,在一定条件下可以激励人民奋发图强,战胜困难,使国家强盛起来。

一言兴邦:指一句话可以兴国。第二个空,根据“中华民族处于艰难之际”可知,该处指的是“多灾多难”,故选“多难兴邦”。

不屈不挠:形容在恶势力和困难面前意志十分坚强。

不卑不亢:形容待人态度得体,分寸恰当。

第三个空,用于形容“中华五千年文明史”,而“不卑不亢”用于形容“人”,所以排除,故选“不屈不挠”。

故选:A。

【点评】正确运用成语,要弄清楚以下几种类型的错误:

一、看成语含义与前后文的修饰限制成分是否协调。

二、看成语意思与所处的语境是否吻合,是否造成大词小用或小词大用。

三、看成语的褒贬感彩是否适合所在的语境。

四、看成语适用的对象、范围和场合是否造成张冠李戴。

五、看成语运用是否因望文生义而误用。

六、看成语是否因画蛇添足而造成前后内容重复。

二.填空题(共1小题)

2.下列句子中,每句有一个错别字,挑出来,把正确的字写在句后括号里。

①旧历的年底必竟最像年底,村镇上不毕说,就在天空中也显出将到新年的气象来。 毕—必

②他比先前并没有什么大改变,单是老了些,但也还未留胡子,一见面是寒煊…… 煊—暄

③雪花大的有梅花那么大,满天飞舞,夹着烟蔼和忙碌的气色,将鲁镇乱成一团糟。 蔼—霭

④但知道他虽然读过“鬼神者二气之良能也”,而忌韪仍然极多,当临近祝福时候,是万不可提起死亡疾病之类的话的。 韪—讳

【解答】①“必竟”应写作“毕竟”;②“寒煊”应写作“寒暄”;③“烟蔼”应写作“烟霭”;④“忌韪”应写作“忌讳”。

答案:

①毕—必②煊—暄③蔼—霭④韪—讳

【点评】据“义”记“形”:

字义决定着汉字的正确使用。在一定的语境或词语中往往形成特定的语境氛围,需要意义相应的字“对号入座”。因此,明了字义是明辨字形正误的基础。如“脉搏”的“搏”字,常与“膊”字混淆。如果明确了“脉搏”是指血脉跳动,是动作场景,而“搏”具“搏动、跳动”的意思,正好可以和“脉搏”的词境相吻合,就会很轻松地记住“脉搏”的“搏”应是动作’“搏”,而不是“胳膊”义的名词“膊”。

三.文言文阅读(共1小题)

3.阅读下面的文言文,完成下面小题。

西南夷君长以什数,夜郎最大。建元六年,拜番阳令唐蒙为郎中将,将千人,食重万余人,从巴蜀筰关入,遂见夜郎侯多同。蒙厚赐喻以威德约为置吏使其子为令还报乃以为犍为郡发巴蜀卒治道自僰道指牂柯江。使司马相如以郎中将往喻,皆如南夷,为置一都尉,十余县,属蜀。及元狩元年,博望侯张骞使大夏来,言居大夏时见蜀布、邛竹杖,使问所从来,曰:“从东南身毒国,可数千里,得蜀贾人市”。或闻邛西可二千里有身毒国。骞因盛言大夏慕中国,患匈奴隔其道,诚通蜀,身毒国道便近,有利无害。于是天子乃令王然于、柏始昌、吕越人等,使间出西夷西,指求身毒国。至滇,滇王尝羌乃留,为求道西十余辈。岁余,皆闭昆明,莫能通身毒国。滇王与汉使者言曰:“汉孰与我大?”及夜郎侯亦然。以道不通故,各自以为一州主,不知汉广大。使者还,因盛言滇大国,足是亲附。天子注意焉。及至南越反,上使驰义侯因犍为发南夷兵。且兰君恐远行,旁国虏其老弱,乃与其众反,杀使者及犍为太守。汉乃发巴蜀罪人尝击南越者八校尉击破之。会越已破,汉八校尉不下,即引兵还,行诛头兰。头兰,常隔滇道者也。已平头兰,遂平南夷为牂柯郡。夜郎侯始倚南越,南越已灭,会还诛反者,夜郎遂入朝。上以为夜郎王。元封二年,天子发巴蜀兵击灭劳、靡莫,以兵临滇。滇王始首善。以故弗诛。滇王离难西南夷,举国降,请置吏入朝。于是以为益州郡,赐滇王王印,复长其民。西南夷君长以百数,独夜郎、滇受王印。滇小邑,最宠焉。

(节选自《史记》有删改)

(1)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是 C

A.蒙厚赐/喻以威德/约为置吏/使其子为令/还报/乃以为犍为郡/发巴蜀卒治道自/僰道指牂柯江

B.蒙厚赐喻/以威德约/为置吏/使其子为令/还报/乃以为犍为郡/发巴蜀卒治道自/僰道指牂柯江

C.蒙厚赐/喻以威德/约为置吏/使其子为令/还报/乃以为犍为郡/发巴蜀卒治道/自僰道指牂柯江

D.蒙厚赐喻/以威德约/为置吏/使其子为令/还报/乃以为犍为郡/发巴蜀卒治道自僰道指牂柯江

(2)下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是 C

A.建元,是封建王朝帝王的年号,汉武帝即位后首创年号,始创年号就是建元。

B.夷,是中国古代对东方少数民族的称呼,也泛指少数民族。中国古代少数民族有“东夷、北狄、西戎、南蛮”之称。

C.博望侯,“侯”是中国古代爵位之一,古代皇帝对贵戚功臣的封赐,有公伯侯子男五等爵位。

D.太守,又称“郡守”,州郡最高行政长官。汉郡守俸禄为两千石,所以,太守又称为两千石。

(3)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是 B

A.虽然路途遥远,但汉朝和西南夷交流不断。张骞出使大夏时曾经看到过蜀郡出产的布帛,邛都的竹杖,就是辗转从东南边的身毒国运来的。

B.滇王开始就对汉朝怀有善意。朝廷派遣使者出使西夷,到达滇国后,滇王派人和这些使者一起寻找道路。

C.头兰是经常阻隔汉朝与滇国交通道路的国家。汉朝军队攻破南越后,领兵撤回,在行军中诛杀了头兰。

D.汉朝实行的是大一统政策。在这样的政策下,朝廷消灭了大部分西南夷国,只有滇、夜郎保留了其王印,成为其属地。

(4)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①骞因盛言大夏慕中国,患匈奴隔其道,诚通蜀,身毒国道便近,有利无害。

②“汉孰与我大?”及夜郎侯亦然。以道不通故,各自以为一州主,不知汉广大。

(5)汉朝对西南诸夷采取了哪些政策?请结合本文分析。

【解答】(1)C.译文:唐蒙给了他很多赏赐,又用汉王朝的武威和恩德开导他,约定给他们设置官吏,让他的儿子当相当于县令的官长。唐蒙回到京城向皇上报告,皇上就把夜郎改设为犍为郡。这以后就调遣巴、蜀两郡的兵士修筑道路,从僰直修到牂柯江。

(2)C.五等爵位的顺序是:公侯伯子男。

(3)B.“滇王派人和这些使者一起寻找道路”错,使者到达滇国后,滇王就留下了他们,并为他们派出十多批到西边去寻找道路的人。原文“至滇,滇王尝羌乃留,为求道西十余辈”。

(4)①因,趁机;盛言,大谈;隔,阻隔;诚,假如,如果;道便近,路既方便又近。译文:张骞乘机大谈大夏仰慕中国,忧虑匈奴阻隔他们与中国的交通要道,假若能开通蜀地的道路,身毒国的,对汉朝有利无害。

②孰与,和……相比,哪一个……;以……故,因……的缘故;以为,认为。译文:“汉朝和我国相比,哪个大?”汉朝使者到达夜郎,夜郎也提出了这样的问题。这是因为道路不通的缘故,各自认为自己是一州之主,不知道汉朝的广大。

(5)根据“拜番阳令唐蒙为郎中将,将千人,食重万余人,从巴蜀筰关入,遂见夜郎侯多同”“使司马相如以郎中将往喻,皆如南夷”“于是天子乃令王然于、柏始昌、吕越人等,使间出西夷西,指求身毒国”“为置一都尉,十余县,属蜀”“即引兵还,行诛头兰。头兰,常隔滇道者也。已平头兰,遂平南夷为牂柯郡”来概括。

答案:

(1)C

(2)C

(3)B

(4)①张骞乘机大谈大夏仰慕中国,忧虑匈奴阻隔他们与中国的交通要道,假若能开通蜀地的道路,身毒国的,对汉朝有利无害。

②“汉朝和我国相比,哪个大?”汉朝使者到达夜郎,夜郎也提出了这样的问题。这是因为道路不通的缘故,各自认为自己是一州之主,不知道汉朝的广大。

(5)汉朝对西南少数民族采取恩威并施的政策。朝廷相继派遣唐蒙、司马相如和王然于抚定西南夷,设置郡县;对那些造反的小国,则予以消灭。

参考译文:

西南夷的君长多得要用十来计算,其中夜郎的势力最强大。建元六年,任命番阳令唐蒙为郎中将,率领一千大军,以及负责粮食、辎重的人员一万多人,从巴符关进入夜郎,于是会见了夜郎侯多同。唐蒙给了他很多赏赐,又用汉王朝的武威和恩德开导他,约定给他们设置官吏,让他的儿子当相当于县令的官长。唐蒙回到京城向皇上报告,皇上就把夜郎改设为犍为郡。这以后就调遣巴、蜀两郡的兵士修筑道路,从僰直修到牂柯江。皇帝派司马相如用郎中将的身份前去西夷,明白地告诉他们,朝廷将按南夷的方式对待他们,给他们设置一个都尉、十几个县,归属于蜀郡。待到汉武帝元狩元年,博望侯张骞出使大夏国归来后’说他呆在大夏时曾经看到过蜀郡出产的布帛,邛都的竹杖,让人询问这些东西的来历,回答的人说:“从东南边的身毒国弄来的,从这儿到那里的路途有数千里,可以和蜀地的商人做买卖。”有人听说邛地以西大约二千里处有个身毒国。张骞乘机大谈大夏仰慕中国,忧虑匈奴阻隔他们与中国的交通要道,假若能开通蜀地的道路,身毒国的路既方便又近,对汉朝有利无害。于是汉武帝就命令王然于、柏始昌、吕越人等,让他们寻找捷径从西夷的西边出发,去寻找身毒国。他们到达滇国,滇王尝羌就留下了他们,并为他们派出十多批到西边去寻找道路的人。过了一年多,寻路的人们全被昆明国所阻拦,没能通往身毒国。滇王同汉朝使者说道:“汉朝和我国相比,哪个大?”汉朝使者到达夜郎,夜郎也提出了这样的问题。这是因为道路不通的缘故,各自以为自己是一州之主,不知道汉朝的广大。汉朝使者回到京城,于是极力陈说滇是大国,值得让他亲近和归附汉朝。汉武帝对这事留心了。等到南越造反时,皇上派驰义侯用犍为郡的名义调遣南夷的军队。且兰君害怕他的军队远行后,旁边的国家会乘机虏掠他的老弱之民,于是就同他的军队谋反,杀了汉朝使者和犍为郡的太守。汉朝就调动巴郡和蜀郡原想去攻打南越的八个校尉,率领被赦从军的罪犯去攻打且兰,把它平定了。正赶上南越已被攻破,汉朝的八个校尉尚末沿牂柯江南下,就领兵撤回,在行军中诛杀了头兰。头兰是经常阻隔汉朝与滇国交通道路的国家。头兰被平定后,就平定了南夷,在那儿设置了牂柯郡。夜郎侯开始依南越,南越被消灭后,正赶上汉军回来诛杀反叛者,夜郎侯就到汉朝京城朝见皇上。汉武帝封他为夜郎王。元封二年,天子调动巴郡和蜀郡的军队攻打并消灭了劳和靡莫,大军逼近滇国。滇王开始就对汉朝怀有善意,因此没有被诛杀。滇王于是离开西夷,率领全国向汉朝投降,请求为他们设置官吏,并进京朝见汉武帝。于是汉朝就把滇国设置为益州郡,赐给滇王王印,仍然统治他的百姓。西南夷的君长多得用百来计算,唯独夜郎和滇的君长得到了汉朝授予的王印。滇是个小城镇,却最受汉朝宠爱。

【点评】文言文正确的阅读方法一般分三步进行:第一步是初读全文,把握大意。这一步指的是集中心思稳住神,浏览或跳读一遍,大概明了什么时间、什么人、什么事、前因后果、谁说什么话等内容,能读懂六七成即可。第二步细看题目,研读字词。在这一步骤中,需逐一落实试题涉及的词、句在材料中的对应位置。第三步再读全文,加深理解。这一步是从更高层次上认知全文,既加深对文意的理解,又对前两步出现的偏误作纠正。这是一个深入兼复核的过程。

四.诗歌阅读(共1小题)

4.阅读下面这首唐诗,完成问题。

人日寄杜二拾遗①

高适

人日题诗寄草堂,遥怜故人思故乡。

柳条弄色不忍见,梅花满枝空断肠。

身在远藩②无所预,心怀百忧复千虑。

今年人日空相忆,明年人日知何处。

一卧东山三十春③,岂知书剑老风尘。

龙钟还忝二千石,愧尔东西南北人。

[注]①人日:农历正月初七。杜二:杜甫。此诗写于高适晚年任蜀州刺史期间。②南藩:指蜀地。③东晋时期,贤人谢安坚决辞去官职到会稽附近的东山隐居,后人常用“高卧东山”来比喻隐居不仕,生活安闲。

(1)下列对本诗的分析和鉴赏,不正确的一项是 B

A.本诗起句直入点题,三、四两句承接“思故乡”的具体内容,“不忍见”“空断肠”透露出了本诗的情感基调。

B.九、十两句用谢安的典故,称赞杜甫像谢安一样有隐逸情怀,只不过这样也会辜负了随身的书剑,蹉跎了岁月。

C.全诗每四句一段,共分三段,每段换韵,音调抑扬交换,与诗人跌宕起伏的情感相协调,实现形式与内容的统一。

D.诗歌把个人遭际和国家命运紧密联系在一起。通过浑朴自然的语言,传递出了发自肺腑的真情,颇有“汉魏风骨”。

(2)从第二句的“怜”到第六句的“忧”和“虑”,再到末句的“愧”,分别反映出诗人怎样的情感内容?请结合全诗进行分析。

【解答】(1)B.“称赞杜甫像谢安一样有隐逸情怀”于诗无据,这里展现出对这种隐逸生活的批判。

(2)此诗是高适在蜀州刺史任上寄怀杜甫之作,全诗旨在慰故人思乡之情,发世事难料之叹,抒无所作为之憾。最后两句意思是,自己老迈之身,辱居刺史之位,国家多事而无所作为,内心有愧于到处飘泊流离的友人。“愧”字直抒胸臆,这“愧”的内涵是丰富的,它蕴含着自己匡时无计的孤愤,和对友人处境深挚的关切。这种“愧”,更见得两人交谊之厚,相知之深,抒发了诗人身居高位却匡时无计的孤愤与羞愧;对友人四处奔走、漂泊流离处境的深挚关切。

答案:

(1)B

(2)首四句寄慰杜甫,“遥怜故人思故乡”既是言杜,亦是自谓,二人故乡同为当时正在战乱的中原,这一“思”便将二人情感更加紧密地联结起来。次四句写自身,既“无所预”又“复千虑”,表白忧国情怀。末四句进而将自己庸碌自适与友人飘泊四方比照,逗出“愧”意。

译文:

人日这天题诗寄向成都草堂,远远怜念旧友定在思念故乡。

柳枝泛绿这美景却不忍看见,梅花开满枝头让人空自断肠!

身在偏远南方大事难以参预,心怀百重担心还有千重忧虑。

今年的人日彼此在空相回忆,明年的人日更不知身在何处?

高卧东山转眼度过了三十春,哪里料到书剑飘零终老风尘。

老态龙钟还辱居高位二千石,内心有愧你四处流离的友人!

赏析:

这是高适晚年诗作中最动人的一篇。杜甫接到这首诗时,竟至“泪洒行间,读终篇末”(《追酬高蜀州人日见寄并序》)。这首怀友思乡的诗之所以感人,主要是它饱含着特定的历史内容,把个人遭际与国家命运紧密连结起来了。

全诗每四句一段,共分三段。每段换韵,开头是平声阳韵,中间是仄声御韵,末段是平声真韵。

“人日题诗寄草堂”,起句便单刀直入点题。“遥怜故人思故乡”,“遥怜”的“怜”,正是表示二人感情的字眼,通篇都围绕这“怜”字生发展开。“思故乡”,既是从自己说,也是从杜甫说,满目疮痍的中原,同是他们的故乡。紧接着“柳条弄色不忍见,梅花满枝空断肠”,便是这思乡情绪的具体形容。春天到时,柳叶萌芽,梅花盛开,应该是令人愉悦的,但在飘泊异地的游子心中,总是容易撩动乡愁,而使人“不忍见”,一见就“断肠”,感情不能自已了。

中间四句是诗意的拓展和深化,有不平,有忧郁,又有如大海行舟、随波飘转、不能自主的渺茫与怅惘,感情是复杂的。换用仄声韵,正与内容十分协调。

“身在远藩无所预,心怀百忧复千虑。”当时国家多难,干戈未息,以高适的文才武略,本应参预朝廷大政,建树功业,可是偏偏远离京国,身在南蕃。尽管如此,诗人的爱国热忱却未衰减,面对动荡不已的时局,自然是“心怀百忧复千虑”了。当时,不仅安史叛军在中原还很猖獗,即就蜀中局势而言,也并不平静,此诗写后的两三个月,便发生了梓州刺史段子璋的叛乱。这“百忧千虑”,也正是时局艰难的反映。杜甫《追酬故高蜀州人日见寄》:“叹我凄凄求友篇,感君郁郁匡时略”,是很深刻地领会到高适这种复杂情思的。

“今年人日空相忆,明年人日知何处”,这意思正承百忧千虑而来,身当乱世,作客他乡,今年此时,已是相思不见,明年又在何处,难以预料。此忧之深,虑之远,更说明国步艰难,有志莫申。深沉的感喟中,隐藏了内心无比的哀痛。

瞻望未来,深感渺茫,回顾往昔,也不是事皆前定。这就自然地逗出了末段。“一卧东山三十春,岂知书剑老风尘。”诗人早年曾隐身“渔樵”(《封丘作》),生活虽困顿,却也闲散自适,不曾想到如今竟辜负了随身的书剑,老于宦途风尘之中。“龙钟还忝二千石,愧尔东西南北人!”这是说自己老迈疲癃之身,辱居刺史之位,国家多事而无所作为,内心有愧于到处飘泊流离的友人。这“愧”的内涵是丰富的,它蕴含着自己匡时无计的孤愤,和对友人处境深挚的关切。这种“愧”,更见得两人交谊之厚,相知之深。

这首诗,没有华丽夺目的词藻,也没有刻意雕琢的警句,有的只是浑朴自然的语言,发自肺腑的真情流贯全篇。那抑扬变换的音调,很好地传达了起伏跌宕的感情。这种“直举胸情,匪傍书史”的佳作,堪称汉魏风骨的嗣响。

【点评】诗歌单项选择题的解题方法:

要通读诗歌,整体把握诗歌内容主旨和思想情感,在此基础上,回归诗歌,寻找答题点;最后精读相关诗句,看所给选项的内容是否能在诗歌中找到依据,或者是否能根据诗歌内容合理地推断出来或者是否正确。

五.语言表达(共1小题)

5.下面是关于中国子女是否对父母说过“我爱你”调查报告中的一个数据图,请仔细观察,并写出结论,要求不出现具体数据,不超过90个字。

【解答】这是一道图文转换的题目,图文转化的题目主要有解析微标解说题片、描述图片、分析统计图表和漫画等,此题属于分析统计图表的题目,分析统计表注意统计表的名称,表头列出的项目,表格中的极值和表现出来的趋势等。通过表格中的数字和所给的题干要求得到判断,如此题注意数据之间的比较,主要是“男性”和“女性”之间的比较以及“父母”和“子女”之间的比较。

答案:

①男性被调查者没有对父母说过“我爱你”的比例高于女性被调查者。

②无论男女,对母亲说“我爱你”的比例都远高于对父亲说“我爱你”。

③大部分被调查者没有对父母说过“我爱你”这样的话。

【点评】高考图(表)文转换题特点如下:

1.考查的综合性明显

图文、表文转换看似只是两种表达形式的相互转换,其实涉及准确、生动、简明、连贯、得体、修辞等诸多考点,综合考查考生描述、压缩、概括等各方面的能力,更涉及考生观察社会、分析问题的能力和语言综合表达能力。

2.考题选材生活化突出

近几年图文、表文转换题的选材非常生活化,内容涉及亲情、节约水资源、网络语言等生活中的热点和焦点。由此可见,该题型走向生活,体现实用性、人文性、情趣性的趋势较为明显。

表文转换和图文转换是高考图表题的两大类型,是一种综合性、技术性较强,具有创新特色的新题型。表面上是“看图说话”,实际上综合了句式变换、仿写、续写、压缩语段、准确、鲜明、生动、连贯等多个考点,其实是对语言运用的综合考查。而这两个类型又包括多种考查形式。

表文转换:表格文字转换、柱形图表文字转换、曲线图表文字转换、饼式图表文字转换、结构图表文字转换。

图文转换:徽标文字转换、图片文字转换、漫画文字转换。

在媒体信息交流和传递中,图表是主要的表现形式之一,它能直观鲜明、简洁明了地反映事物的发展变化规律或作者的观点态度。常见的图表形式有公司单位的报表、企业厂家的生产增长图、工艺生产流程图、实验研究变化曲线图等。简洁的图表包含着大量的文字和数字信息,涉及不同的知识领域。

其考查角度主要有以下两种:文字转换题,即将图表内容用文字表述出来;信息推断题,即针对图表数据作结论或提建议。

六.解答题(共4小题)

6.结合文章分析“树叶”与“木叶”、“落叶”与“落木”、“木叶”与“落木”的区别。

词语 区别

“树叶”与“木叶” ① “树”与“叶”都有繁密、湿润的意味,合起来并不比单用意蕴丰富。“木”与“叶”则不同,“木”有疏朗、干燥的意味,“木叶”暗示落叶的微黄、干燥,传递出疏朗的清秋的气息。

“落叶”与“落木” ② 以曹植《美女篇》为例,“落叶”是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子,而“落木”比“落叶”还更显得空阔,不仅触觉上有干燥之感,而且连“叶”字所保留的一点绵密之意也洗净了。

“木叶”与“落木” ③ “落木”比“木叶”更显得空阔,少了“叶”便少了清秋的绵密之意,完全是一片悲凉、凄清。

【解答】故答案为:

①“树”与“叶”都有繁密、湿润的意味,合起来并不比单用意蕴丰富。“木”与“叶”则不同,“木”有疏朗、干燥的意味,“木叶”暗示落叶的微黄、干燥,传递出疏朗的清秋的气息。

②以曹植《美女篇》为例,“落叶”是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子,而“落木”比“落叶”还更显得空阔,不仅触觉上有干燥之感,而且连“叶”字所保留的一点绵密之意也洗净了。

③“落木”比“木叶”更显得空阔,少了“叶”便少了清秋的绵密之意,完全是一片悲凉、凄清。

【点评】课内阅读多以选择的形式考查,少数题目以简答题的形式出现。考查涉及的知识点较多,如:分析现代文的思想内容、人物形象、关键词句等。

7.如图所示是《一名物理学家的教育历程》一文的结构框架图,作者通过对童年两件趣事的回忆,用生动、简洁的语言介绍了自己成为一名物理学家的心路历程。请概括出这两件童年趣事,将其填入图中空缺处。

① 对鲤鱼的遐想

② 爱因斯坦的故事

【解答】故答案为:

(1)对鲤鱼的遐想

(2)爱因斯坦的故事

【点评】课内阅读多以选择的形式考查,少数题目以简答题的形式出现。考查涉及的知识点较多,如:分析现代文的思想内容、人物形象、关键词句等。

8.撷取《中国建筑的特征》文中相关的信息,在结构框架图下的空缺处填入恰当的内容。

① 从地域分布和历史跨度两个方面说明中国建筑的影响。

② 建筑特点。

【解答】故答案为:

(1)从地域分布和历史跨度两个方面说明中国建筑的影响。

(2)建筑特点。

【点评】课内阅读多以选择的形式考查,少数题目以简答题的形式出现。考查涉及的知识点较多,如:分析现代文的思想内容、人物形象、关键词句等。

9.根据《青蒿素:人类征服疾病的一小步》文中信息,在结构框架图下的空缺处填入恰当的内容。

① 介绍科学的关键

② 提取

【解答】故答案为:

(1)介绍科学的关键

(2)提取

【点评】课内阅读多以选择的形式考查,少数题目以简答题的形式出现。考查涉及的知识点较多,如:分析现代文的思想内容、人物形象、关键词句等。

七.作文(共1小题)

10.阅读下面的材料,根据要求写作。

1955年,屠呦呦从北京医学院药学系毕业,在卫生部中医研究院中药研究所工作,在全脱产学习中国传统医学的那两年半中,对中草药从好奇转换为热衷。

1969年,领导抗疟药研究工作,带领由植物化学和药理学专业的研究者组成的团队,开始从中草药寻找并提取可能具有抗疟疗效的成分。收集了2000个方药,挑选出可能具有抗疟作用的640个,从其中的200个方药中提取了380余种提取物。

1971年,得到了安全性高的中性提取物,找到了发现青蒿素抗疟疗效的突破口!

1972年,终于找到“青蒿素”。

1973年秋,在海南疟疾疫区试用青蒿素胶囊,取得了明确的疗效。

2002年,世界卫生组织推荐采用青蒿素作为一线药物治疗疟疾。如今,青蒿素联合疗法在全世界广泛应用。

2011年以来先后获得过拉斯克临床医学研究奖、诺贝尔生理学或医学奖、国家科学技术奖、“改革先锋”和“共和国勋章”。

对上述材料,你有怎样的感受与思考?给你的成长可以提供怎样的启发和帮助?请把你的想法和认识写出来。

要求:选好角度,确定立意,自拟标题;不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

【解答】

立足自身岗位,做出不凡业绩

尊敬的老师,亲爱的同学们:

大家好!今天我演讲的题目是“立足自身岗位,做出不凡业绩”。

屠呦呦受到中国古代药典的启发,坚持几十年,研制青蒿素,尽管失败了190次,却矢志不渝,最终开创性地研制出青蒿素,帮助超过600万人逃离疟疾的魔掌,这是一代科学家的坚定信念和价值追求;小学校长张玉滚,作为年轻的“80后”,放弃城市的繁华,18年扎根黑虎庙小学,用自己的光芒照亮山村的教育事业;用一根扁担挑起孩子们走出大山的希望。他们都是立足自身岗位,做出了不凡业绩。

还有守岛人王继才,在1986年决定接受守岛任务时,便知道注定要与艰苦为伴,与孤独为友。可是他依然选择用他的青春年华来守卫祖国万里海疆,升旗,巡逻,瞭望,看管航标、测风仪,这是王继才夫妇每天必须的神圣仪式。这一守,就是32年;这一守,就是一辈子。王继才同志无怨坚守、爱国奉献的精神激励着新时代的我们坚定信念、坚守奉献。

坚守平凡岗位,铸就不凡业绩。“把每一件平凡的事做好,就是不平凡;把每一件简单的事做好,就是不简单。”我们绝大多数人都是平凡人,所从事的工作也都是平凡的工作。但平凡不等于平庸,只要我们坚守在平凡的岗位上,精心耕耘,无悔无怨,就一定会有不凡业绩。像王继才一样,虽然坚守在荒凉的孤岛,却散发出无比绚丽的光芒。

坚守底线思维,追求高远目标。“底线是事物质变的分界线、做人做事的警戒线,不可踩、更不可越。”习近平总书记对广大党员干部提出应具有四个底线意识:法律底线、纪律底线、政策底线和道德底线。“不干净的钱坚决不要!”王继才在走私、偷渡者的巨大利益诱惑下,仍以国家利益为重,同违法行为作斗争,其坚守的便是习总书记所说的新时代共产党员的底线。

坚定理想信念,谱写人生华章。“你不守,他不守,这岛,谁守?”“开山岛虽小,却是国家领土,必须升起中华人民共和国国旗。只有看着国旗在海风中飘展,我才觉着这个岛是有颜色的。”是啊,祖国960万平方公里的土地上,一个个像王继才这样的坚守者,默默地守卫着这片土地以及这片土地上的人们。是他们让我们的生活有了安全的保障,有了应有的颜色。他们就以这种默默坚守的方式,书写着他们的人生。

同学们,人的生命是可以丈量的,是极其短暂的;作为个体的人如同浩瀚里的尘埃,是极其渺小的。如王继才,在生命的第59个年头便离开了我们,可是他那无私无怨、爱国奉献的精神却会在这片有颜色的土地上代代相承,成为奋斗者的价值追求。

我的演讲完毕,谢谢大家!

【点评】材料作文,审题是关键,而阅读材料又是审题的前提。在阅读过程中,要通过概括材料大意,找出关键语句,确定立意角度,进而提炼出中心论点。

由于“析材料”是材料作文的关键性的一环,所以可运用如下的做法:

①发现法。主要用于意义显豁、中心明确的材料。发现的目标,一是材料的中心句,二是文题中关于中心的提示,三是材料中关于中心的提示。发现了这些内容,就找到了立意的突破口。

②设想法。主要用于有头无尾或有尾无头的材料,如续写的材料。设想的内容,或是与材料合理衔接的情节,或是与材料合理衔接的论述。设想的过程就是思维的发散,所以要注意发散的合理性。

③归纳法。主要用于意义明晰,但既无中心句,也无提示句的一则或多则材料,归纳出其中心意思,立意便有了立足之处。

④提炼法。主要用于含义对立的对照型材料。从正反对比中、矛盾对立中、正误相对中提炼出材料所要表达出的意图,以作立意的依据。

⑤撷取法。主要用于多段型的材料,从一系列彼此并存的材料中撷取文题所需要的部分内容,并据此理清写作的线索。

⑥揣摩法。主要用于喻义型、寓义型、象征型的材料,在反复体味、比较之中品评出材料的喻义、哲理、观点等,然后据此形成自己的观点。

第1页(共1页)

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])