(培优篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高一年级第一单元练习卷(含答案)

文档属性

| 名称 | (培优篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高一年级第一单元练习卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 217.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-06 08:49:00 | ||

图片预览

文档简介

(培优篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高一年级第一单元练习卷

一.选择题(共3小题)

1.下列对课文中加点词的解释,全都正确的一项是( )

A.毋吾以也:因为 率尔:急遽不加思考的样子 会同:诸侯朝见天子 三子者之撰:才能

B.牛羊何择:区别 有复于王者:禀报 挟泰山以超北海:用胳肢窝夹着 权然后知轻重:称量

C.莅中国:统治 恒产:不变的财产 放辟邪侈:逃避 救死而恐不赡:足 隐其无罪:痛惜

D.春服既成:穿定衣服 端章甫:古代的一种礼帽 以王为爱:吝啬 诚有百姓:确实

2.下列对文章的概括与分析不正确的一项是( )

A.鸿门宴是项羽和刘邦在灭秦后长达五年斗争的开端,开始从刘邦和项羽的兵力对比,可以看出项羽占有绝对优势,战争的主动权在项羽手中。故事的开端是曹无伤告密。

B.刘邦本来是一个贪财好色之人,但是攻进咸阳之后,却“财物无所取,妇女无所幸”,想收买人心而争夺天下。

C.刘邦面对张良传来的项伯密报,一时间显得手足无措,但面对项伯时所表现出的一系列言行举止我们又可见刘邦很有心计、善于随机应变的一面。

D.刘邦借项伯的嘴向项羽表明自己“日夜望将军至”“不敢倍德”,可见刘邦对项羽由衷的尊敬。来到鸿门宴后的一番道歉之词更可以看出他对项羽非常恭顺、虔诚。

3.从文言句式角度看,下列各句中不同于其他三句的一句是( )

A.宜乎百姓之谓我爱也

B.是以后世无传焉,臣未之闻也

C.古之人不余欺也

D.保民而王,莫之能御也

二.填空题(共3小题)

4.用人和纳谏是否得当往往决定着政治斗争的成败。请分别用一个四字词语将下面这副对联的上下联补充完整。

上联:霸王 ,鸿门放刘邦痛失天下

下联:沛公 ,乌江围项羽喜得江山。

5.背诵下面成语含义,并完成后面的题。

五十步笑百步:作战时后退了五十步的人讥笑后退了百步的人。比喻自己跟别人有同样的缺点错误,只是程度上轻一些,却毫无自知之明地去讥笑别人。

箪食壶浆:食:食物;浆:汤。百姓用箪盛饭,用壶盛汤来欢迎他们爱戴的军队。形容军队受到群众热烈拥护和欢迎的情况。

解民倒悬:解:解救;倒悬:人被倒挂,比喻处境困难、危急。比喻把受苦难的人民解救出来。

具体而微:具体:各部分已大体具备;微:微小。指事物的各个组成部分大体都有了,不过形状和规模比较小。不虞之誉:虞:料想;誉:称赞。没有意料到的赞扬。

好为人师:喜欢当别人的教师。形容不谦虚,自以为是,爱摆老资格。

不为已甚:已甚:过分。不做得太过分。多指对人的责备或处罚适可而止。

反求诸己:遇到挫折时切莫责怪他人,而应先反过来从自己身上找出问题的症结,并努力加以改正。

根据以上成语含义,下列语句成语使用不正确的是

①闻一多《什么是儒家》:“孔子的见地还是远点,但比起冉求,也不过是以五十步笑百步而已。”

②在今年的两会记者会上,李克强总理明确表示,要切实落实精准扶贫工作,让处于箪食壶浆生活境况的困难户尽快地脱贫致富。

③近一两年来,他常常在心中琢磨着要得天下必须如何解民倒悬收买人心。(姚雪垠《李自成》第一卷第六章))

④这个朝代的变化具有深沉内敛的品格,瓷器就是诠释这一品格最好的注脚之一,而这件定窑瓷瓶即是具体而微的一例。

⑤鲁迅在《三闲集》里说过,不虞之誉,也和不虞之毁一样无聊。

⑥科学的态度是实事求是,自以为是和好为人师的态度是违背科学的。

⑦面对“熊孩子”的种种错误,家长的确应批评教育,但要把握好度,不可过分苛责,不为已甚应该是非常明智的选择。

⑧人类应当反求诸己,善待万物,在和谐中求永恒的快乐,寻求精神的彻底解放。

6.刑:

①刑于寡妻(同“型”典范、榜样,用作动词,做榜样) (判断对错)

②然后从而刑之(处罚) (判断对错)

三.现代文阅读(共1小题)

7.阅读下面的文字,完成各题。

材料一

未来,中国有望成为世界第一清洁能源大国,并通过“一带一路”倡议将先进的清洁能源技术向世界转移,重塑全球能源消费模式,实现互惠共赢。

未来20年,中国将在全球清洁能源产业中占举足轻重的地位。预计到2040年,全球能源需求将增长30%,对新型发电能力的投资扩大至10.2万亿美元。其中,7.4万亿美元将用于可再生能源发电,中国在该领域投资将超过6万亿美元。国际能源署认为,中国清洁能源投资的规模是推动全球低碳能源技术发展的关键。此外,中国还发行了近250亿美元的绿色债券,投资各种清洁能源基础设施,包括运输、资源保护和再循环、污染预防控制以及节能和生态防控等等。

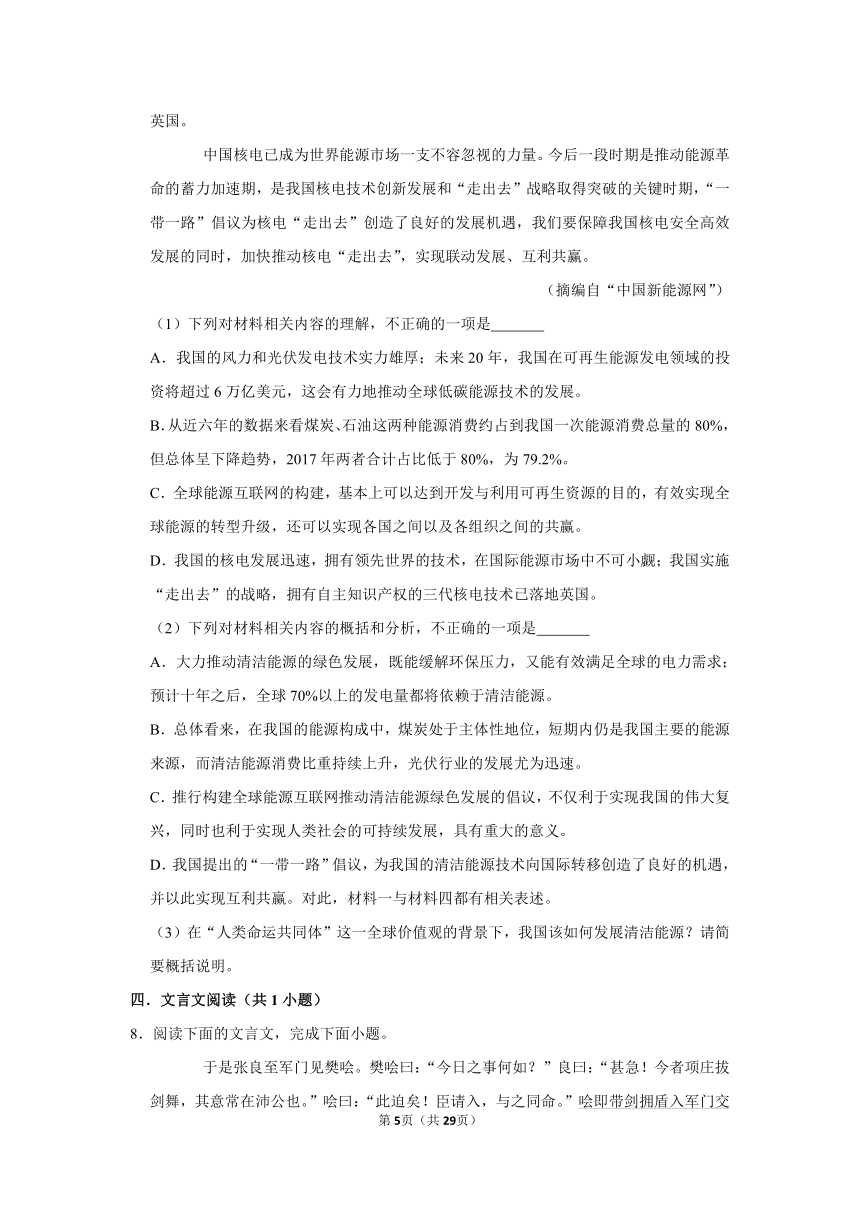

“一带一路”倡议有助于将中国的可再生能源技术向国际转移。国际能源署数据表明,中国的风力和光伏发电技术实力雄厚,占据了全球三分之一的风力发电市场和四分之一的光伏发电市场。预计2030年,全球70%以上的发电增量将由可再生能源产生,而2050年超过77%的新增产能将来自风能和太阳能。

(摘自《“一带一路”将重塑全球清洁能源消费模式》,《财经国家周刊》2018年第25期)

材料二

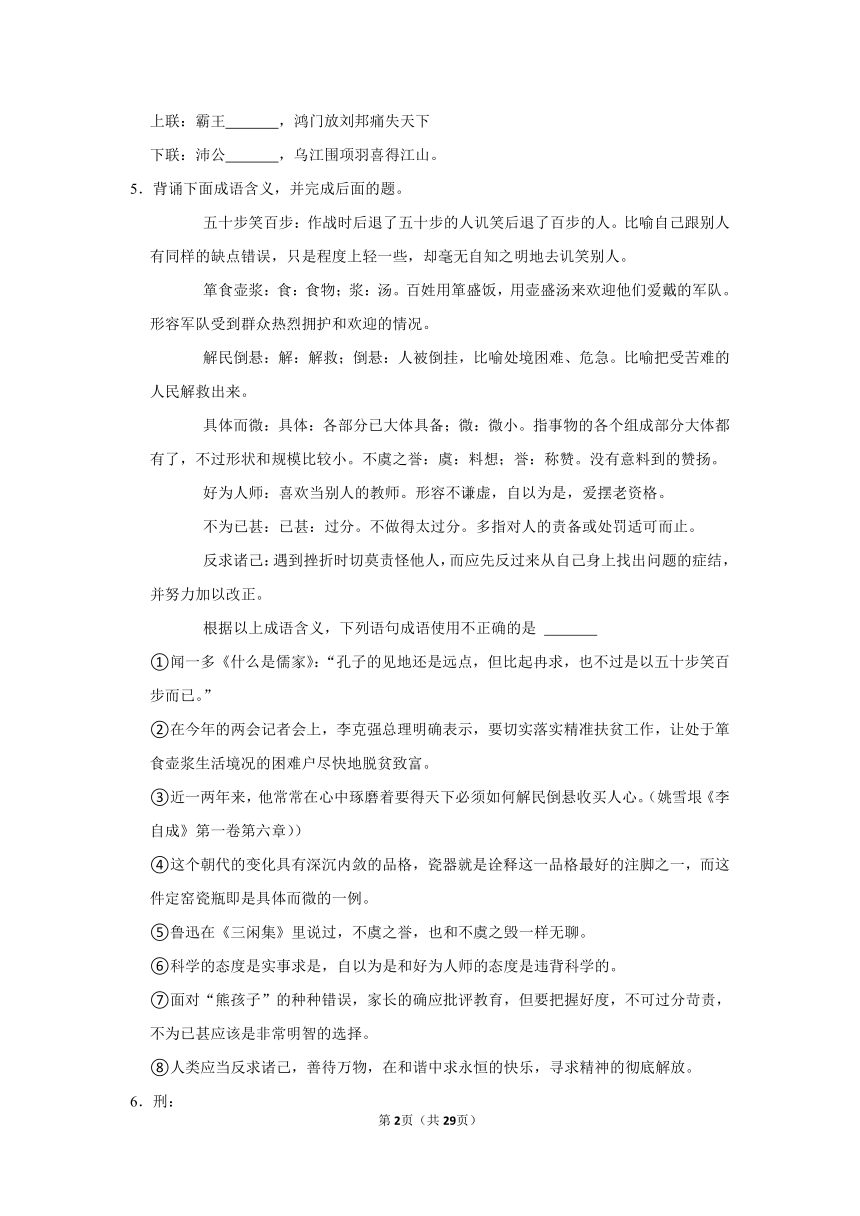

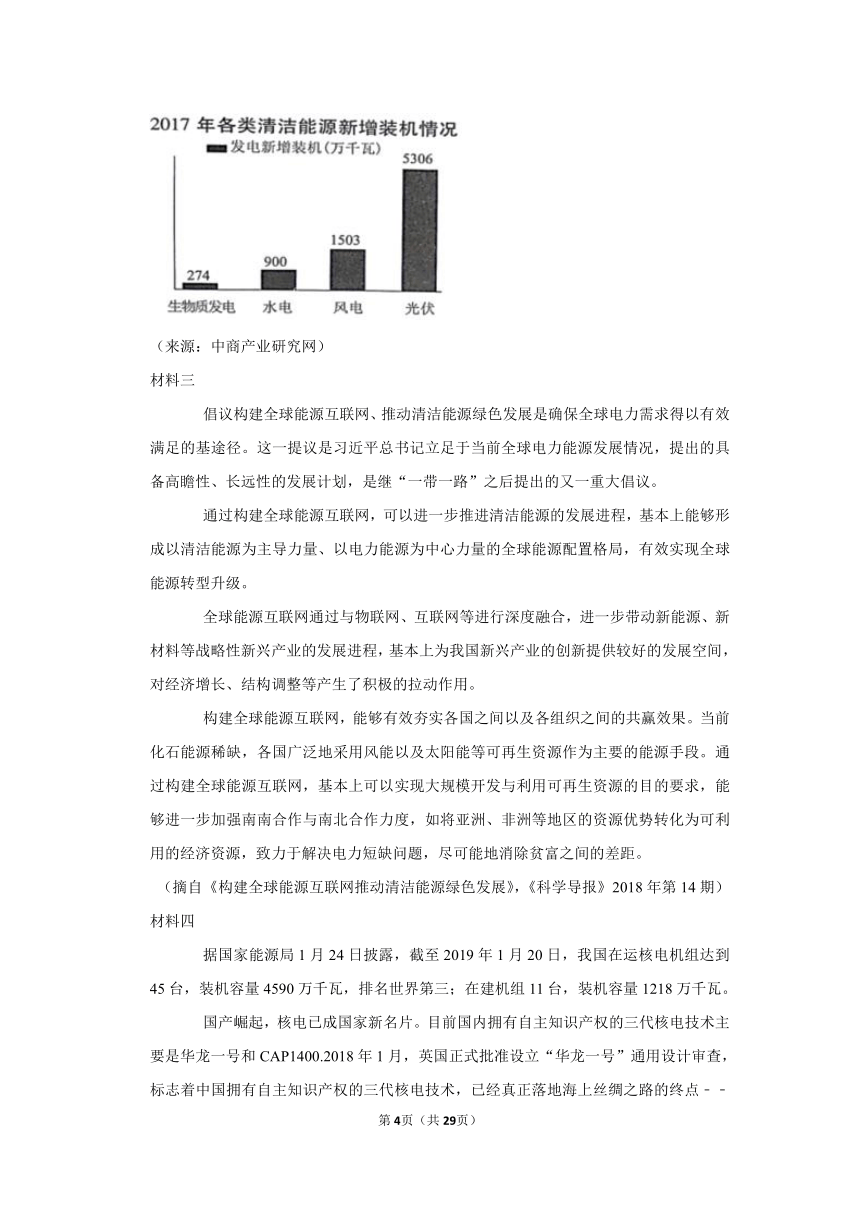

2012~2017年分品种能源占能源消费总量的比重

年份 煤炭 石油 天然气 水电、成电、核电

2012 68.5% 17.0% 4.8% 9.7%

2013 67.4% 17.1% 5.3% 10.2%

2014 65.6% 17.4% 5.7% 11.3%

2015 63.7% 18.3% 5.9% 12.1%

2016 62.0% 18.3% 6.4% 13.3%

2017 60.4% 18.8% 7.2% 13.6%

(来源:中商产业研究网)

材料三

倡议构建全球能源互联网、推动清洁能源绿色发展是确保全球电力需求得以有效满足的基途径。这一提议是习近平总书记立足于当前全球电力能源发展情况,提出的具备高瞻性、长远性的发展计划,是继“一带一路”之后提出的又一重大倡议。

通过构建全球能源互联网,可以进一步推进清洁能源的发展进程,基本上能够形成以清洁能源为主导力量、以电力能源为中心力量的全球能源配置格局,有效实现全球能源转型升级。

全球能源互联网通过与物联网、互联网等进行深度融合,进一步带动新能源、新材料等战略性新兴产业的发展进程,基本上为我国新兴产业的创新提供较好的发展空间,对经济增长、结构调整等产生了积极的拉动作用。

构建全球能源互联网,能够有效夯实各国之间以及各组织之间的共赢效果。当前化石能源稀缺,各国广泛地采用风能以及太阳能等可再生资源作为主要的能源手段。通过构建全球能源互联网,基本上可以实现大规模开发与利用可再生资源的目的要求,能够进一步加强南南合作与南北合作力度,如将亚洲、非洲等地区的资源优势转化为可利用的经济资源,致力于解决电力短缺问题,尽可能地消除贫富之间的差距。

(摘自《构建全球能源互联网推动清洁能源绿色发展》,《科学导报》2018年第14期)

材料四

据国家能源局1月24日披露,截至2019年1月20日,我国在运核电机组达到45台,装机容量4590万千瓦,排名世界第三;在建机组11台,装机容量1218万千瓦。

国产崛起,核电已成国家新名片。目前国内拥有自主知识产权的三代核电技术主要是华龙一号和CAP1400.2018年1月,英国正式批准设立“华龙一号”通用设计审查,标志着中国拥有自主知识产权的三代核电技术,已经真正落地海上丝绸之路的终点﹣﹣英国。

中国核电已成为世界能源市场一支不容忽视的力量。今后一段时期是推动能源革命的蓄力加速期,是我国核电技术创新发展和“走出去”战略取得突破的关键时期,“一带一路”倡议为核电“走出去”创造了良好的发展机遇,我们要保障我国核电安全高效发展的同时,加快推动核电“走出去”,实现联动发展、互利共赢。

(摘编自“中国新能源网”)

(1)下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是

A.我国的风力和光伏发电技术实力雄厚;未来20年,我国在可再生能源发电领域的投资将超过6万亿美元,这会有力地推动全球低碳能源技术的发展。

B.从近六年的数据来看煤炭、石油这两种能源消费约占到我国一次能源消费总量的80%,但总体呈下降趋势,2017年两者合计占比低于80%,为79.2%。

C.全球能源互联网的构建,基本上可以达到开发与利用可再生资源的目的,有效实现全球能源的转型升级,还可以实现各国之间以及各组织之间的共赢。

D.我国的核电发展迅速,拥有领先世界的技术,在国际能源市场中不可小觑;我国实施“走出去”的战略,拥有自主知识产权的三代核电技术已落地英国。

(2)下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是

A.大力推动清洁能源的绿色发展,既能缓解环保压力,又能有效满足全球的电力需求;预计十年之后,全球70%以上的发电量都将依赖于清洁能源。

B.总体看来,在我国的能源构成中,煤炭处于主体性地位,短期内仍是我国主要的能源来源,而清洁能源消费比重持续上升,光伏行业的发展尤为迅速。

C.推行构建全球能源互联网推动清洁能源绿色发展的倡议,不仅利于实现我国的伟大复兴,同时也利于实现人类社会的可持续发展,具有重大的意义。

D.我国提出的“一带一路”倡议,为我国的清洁能源技术向国际转移创造了良好的机遇,并以此实现互利共赢。对此,材料一与材料四都有相关表述。

(3)在“人类命运共同体”这一全球价值观的背景下,我国该如何发展清洁能源?请简要概括说明。

四.文言文阅读(共1小题)

8.阅读下面的文言文,完成下面小题。

于是张良至军门见樊哙。樊哙曰:“今日之事何如?”良曰:“甚急!今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。”哙曰:“此迫矣!臣请入,与之同命。”哙即带剑拥盾入军门交戟之卫士欲止不内樊哙侧其盾以撞卫士仆地哙遂入披帷西向立瞋目视项王头发上指目眦尽裂项王按剑而跽曰:“客何为者?”张良曰:“沛公之参乘樊哙者也。”项王曰:“壮士!赐之卮酒。”则与斗卮酒。哙拜谢,起,立而饮之。项王曰:“赐之彘肩。”则与一生彘肩。樊哙覆其盾于地,加彘肩上,拔剑切而啖之项王曰:“壮士!能复饮乎?”樊哙曰:“臣死且不避,卮酒安足辞!夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之。怀王与诸将约曰:‘先破秦入咸阳者王之。’今沛公先破秦入咸阳,毫毛不敢有所近,封闭宫室,还军霸上,以待大王来,故遣将守关者,备他盗出入与非常也。劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人,此亡秦之续耳。窃为大王不取也!”项王未有以应,曰:“坐。”樊哙从良坐。坐须臾,沛公起如厕,因招樊哙出。

沛公已出,项王使都尉陈平召沛公。沛公曰:“今者出,未辞也,为之奈何?”樊哙曰:“大行不顾细谨,大礼不辞小让。如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?”于是遂去。乃令张良留谢。良问曰:“大王来何操?”曰:“我持白壁一双,欲献项王。玉斗一双,欲与亚父。会其怒,不敢献。公为我献之。”张良曰:“谨诺。”当是时,项王军在鸿门下,沛公军在霸上,相去四十里。沛公则置车骑,脱身独骑,与樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人持剑盾步走,从郦山下,道芷阳间行。沛公谓张良曰:“从此道至吾军,不过二十里耳。度我至军中,公乃入。”

(节选自《鸿门宴》)

(1)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是

A.哙即带剑拥盾入/军门交戟之卫士欲止不内/樊哙侧其盾以撞/卫士仆地/哙遂入/披帷西向立/瞋目视项王/头发上指/目眦尽裂/

B.哙即带剑拥盾入军门/交戟之卫士欲止不内/樊哙侧其盾以撞/卫士仆地/哙遂入/披帷西向立/瞋目视项王/头发上指/目眦尽裂/

C.哙即带剑拥盾入/军门交戟之卫士欲止不内/樊哙侧其盾以撞/卫士仆地/哙遂入/披帷西向/立瞋目视项王/头发上指/目眦尽裂/

D.哙即带剑拥盾入军门/交戟之卫士欲止不内/樊哙侧其盾以撞/卫士仆地/哙遂入/披帷西向/立瞋目视项王/头发上指/目眦尽裂/

(2)下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是

A.跽,长跪。古人坐时臀部贴脚后跟,臀部离开脚后跟,腰伸直,就是跽。

B.卮,中国古代盛酒的器皿,相当于现在的酒杯。斗卮指的是大型的杯子。

C.侯,爵位名。从夏商到清朝都有。一般分公、伯、侯、子、男五个等级。

D.俎,有时指祭祀时盛肉的器物,有时指切肉用的砧板。文中意思是后者。

(3)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

A.樊哙勇猛威武,能言善辩。他进入项羽军营,表现得十分勇武,赢得了项羽对他的赞许;又把项羽说成秦王一般的人物,明贬实褒,使项羽无言以对。

B.刘邦十分精明,思虑周详。他在到鸿门之前,就把从鸿门到霸上的交通状况搞得一清二楚,而且准备了送给项羽和范增的礼物,逃走时留下张良善后。

C.刘邦注意细节,说话谨慎。当张良问他“来何操”时,他把表示一般性的“带着”的“操”字改成了表恭敬的“持”字,在项羽背后都不肯稍显不敬。

D.樊哙身为武将,显得粗豪。当刘邦问“未辞也,为之奈何”时,他认为项羽是做大事的人不会拘于礼节,何况刘邦还处于危险之中,所以不必告辞。

(4)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①故遣将守关者,备他盗出入与非常也。

②大行不顾细谨,大礼不辞小让。如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?

(5)联系前文可知,樊哙所说的话中有几句与刘邦对项伯说的几乎完全相同,这说明了什么?

五.诗歌阅读(共1小题)

9.阅读下面这首唐诗,完成后面的小题。

经鲁祭孔子而叹之①

李隆基

夫子何为者,栖栖②一代中。

地犹鄹氏邑,宅即鲁王宫③。

叹凤嗟身否④,伤麟怨道穷⑤。

今看两楹奠,当与梦时同⑥。

【注】①开无十三年冬,一向崇儒的唐玄宗到泰山封禅,路过孔子故里,亲自祭祀,写了这首诗,对孔于一生的坎坷际遇感叹不已。②栖栖:忙碌貌。③汉代刘馀封鲁王,拆了孔子故宅,改为鲁王宫。④《论语 子罕》:“子曰:凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫!”⑤《史说 礼子世家》:“及西狩见麟,(孔子)曰:吾道穷矣!”⑥《礼记 檀弓上》:“予畴昔之夜,梦坐奠于两檐之间。夫明王不兴,而天下谁能宗予?予殆将死也。”

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的两项是

A.诗的首联用了反问,既有对孔子的同情,又隐含着对其不合时宜做法的质疑。

B.“地犹”两句照应诗题,点出现在经过的这里就是孔子的出生地陬邑,感叹孔子的后人竟连自己的故居也不能自保。

C.颈联将孔子比作凤凰麒麟,感叹孔子生不逢时,到处碰壁,其思想也行不通。

D.尾联说孔子被后世隆重祭奠,他希望死后够留名和得到重视的梦想如今已然实现。

E.这首诗虽然用典很多,但都紧合孔子身世,故读起来也不觉其多。

(2)本诗尾联表达了作者的哪些情感,请简要分析。

六.默写(共1小题)

10.在横线处写出诗文原句(限选其中4道题)。

①“诗仙”李白追求个性自由,性格傲岸,对权贵不习惯仰视,《梦游天姥吟留别》中的“ , ”鲜明地表达了这种思想感情。

②孔子在《论语》中启发他的弟子们各言其志,曾皙是这样来表达自己人生理想的:“ , ,咏而归。”

③李清照的名句“生当作人杰,死亦为鬼雄”化用了《国殇》中“ , ”的诗句,展现出一种所向无惧的人生姿态。

④诸葛亮以其忠诚和智慧赢得了人们长久不衰的怀念,唐有杜甫在《蜀相》中感慨其“出师未捷身先死, 。”宋有陆游在《书愤》中赞叹其“ ,千载谁堪伯仲间。”

⑤中国古代诗词中写“愁”的妙句很多,李煜在《虞美人 春花秋月何时了》中的“ ? ”两句就形象地写出了愁之深重。

七.语言文字应用(共2小题)

11.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。

实际上大多数病毒远没有那么可怕,有的也不会使人得病。 冠状病毒本来致病的能力并不强,问题在于“变种”上。 变异的病毒和原来的不同了,① ,但也可能变成“杀伤力”更大的病毒。然而我们不必担心它会因反复变异而使杀伤力次第增大。 因为就杀伤力而言,变异就像赌博,② ,不断地赢下去的几率是微乎其微的。必须指出的是,杀伤力的大小不仅取决于病毒一方,③ 。当人群有足够多的人产生抗体具有免疫力之后,这种病毒对人类的威胁也就很小了。

12.仿照下面的话,借助对某一人物或事物既肯定又否定的语言形式,写两句耐人寻味的话。

例句:项羽轻易地放走了刘邦,不,那不是刘邦,那是楚霸王的千秋基业。

(1)

(2)

(培优篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高一年级第一单元练习卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共3小题)

1.下列对课文中加点词的解释,全都正确的一项是( )

A.毋吾以也:因为 率尔:急遽不加思考的样子 会同:诸侯朝见天子 三子者之撰:才能

B.牛羊何择:区别 有复于王者:禀报 挟泰山以超北海:用胳肢窝夹着 权然后知轻重:称量

C.莅中国:统治 恒产:不变的财产 放辟邪侈:逃避 救死而恐不赡:足 隐其无罪:痛惜

D.春服既成:穿定衣服 端章甫:古代的一种礼帽 以王为爱:吝啬 诚有百姓:确实

【解答】A.以:通“已”,止。译文:不要因我年长就不敢说话了。

B.正确。

C.辟:不正。译文:不服从约束,犯上作乱。

D.端:古代的一种礼服,此处活用为动词,穿礼服。译文:穿着礼服,戴着礼帽。

故选:B。

【点评】理解文言实词意思的技巧:

从语法搭配的角度辨析词性,从语义搭配的角度推测词义,从语境暗示的角度推断词义,从字形构成的角度推测词义,从词类活用(古今异义)等用法的角度判断词义,从句子结构对称的角度推断词义,从字音字形通假的角度推断词义。

2.下列对文章的概括与分析不正确的一项是( )

A.鸿门宴是项羽和刘邦在灭秦后长达五年斗争的开端,开始从刘邦和项羽的兵力对比,可以看出项羽占有绝对优势,战争的主动权在项羽手中。故事的开端是曹无伤告密。

B.刘邦本来是一个贪财好色之人,但是攻进咸阳之后,却“财物无所取,妇女无所幸”,想收买人心而争夺天下。

C.刘邦面对张良传来的项伯密报,一时间显得手足无措,但面对项伯时所表现出的一系列言行举止我们又可见刘邦很有心计、善于随机应变的一面。

D.刘邦借项伯的嘴向项羽表明自己“日夜望将军至”“不敢倍德”,可见刘邦对项羽由衷的尊敬。来到鸿门宴后的一番道歉之词更可以看出他对项羽非常恭顺、虔诚。

【解答】D.刘邦对项羽“由衷的尊敬”和“对项羽非常恭顺、虔诚”错,应该都是虚情假意。

故选:D。

【点评】广泛深入阅读考试大纲中规定的重点作家作品,掌握作品的内容、手法、技巧、感情,结合语境准确分析,仔细比对选项内容。

3.从文言句式角度看,下列各句中不同于其他三句的一句是( )

A.宜乎百姓之谓我爱也

B.是以后世无传焉,臣未之闻也

C.古之人不余欺也

D.保民而王,莫之能御也

【解答】A.主谓倒装句,应为“百姓之谓我爱也宜乎”。译为:百姓认为我很吝啬是应该的啊。

B.宾语前置句,应为“是以后世无传焉,臣未闻之也”。译为:因此后世没有流传。我没有听说过这事。

C.宾语前置句,应为“古之人不欺余也”。译为:古人没有欺骗我啊!

D.宾语前置句,应为“保民而王,莫能御之也”。译为:使人民安定从而称王,没有人可以抵御他。

故选:A。

【点评】宾语前置句中的两种类型:

一、否定句中代词作宾语,宾语前置。

格式:主语+否定词(莫、不、未、毋等)+宾语(余、之、自、尔等)+动词

(1)三岁贯女,莫我肯顾。(《硕鼠》)

译文:伺候你多年,你却不肯顾念我。

(2)秦人不暇自哀。(《阿房宫赋》)

译文:秦人来不及哀叹自己。

【提示】古汉语中常见的否定词(否定副词)有:不、毋、未、莫、弗、非、匪、糜、罔、无、勿。古汉语中常见的人称代词有:第一人称:吾、我、余、予、朕、自己,第二人称:尔、汝、若、而、乃,第三人称:彼、其、之、焉、他、渠、伊。

注意:否定句中代词宾语前置必须具备两个条件:第一:宾语必须是代词;第二,整个句子必须是否定句,即句子中必须有否定副词“不、未、莫、无”等或表示否定的不定代词“莫”。

二、疑问句中代词作宾语,宾语前置。

格式:主语+宾语(何、曷、焉、胡、谁等)+动词(介词+动词)。

(1)良问曰:“大王来何操?”(《鸿门宴》)

译文:张良问道:“大王来的时候拿了什么?”

(2)王曰:“缚者曷为者也?”(《晏子使楚》)

译文:大王问:“绑者的人是干什么的?”

【提示】古汉语中常见的疑问代词有:何、孰、安、曷、焉、胡、谁。

注意:疑问句中代词宾语前置必须具备两个条件:第一:宾语必须是疑问代词;第二:整个句子必须是疑问句。

二.填空题(共3小题)

4.用人和纳谏是否得当往往决定着政治斗争的成败。请分别用一个四字词语将下面这副对联的上下联补充完整。

上联:霸王 刚愎自用 ,鸿门放刘邦痛失天下

下联:沛公 知人善任 ,乌江围项羽喜得江山。

【解答】解答本题,要注意题干中“用人和纳谏是否得当往往决定着政治斗争的成败”的提示语,由此把握上下联所写内容.另外,结合平时所学内容根据人物性格,用四字词语写出.

答案:

(示例1)刚愎自用 知人善任(示例2)自以为是 从谏如流

【点评】对联特点:

对联文字长短不一,短的仅一、两个字;长的可达几百字.对联形式多样,有正对、反对、流水对、联球对、集句对等.但不管何类对联,使用何种形式,却又必须具备以下特点:

①要字数相等,断句一致.除有意空出某字的位置以达到某种效果外,上下联字数必须相同,不多不少.

②要平仄相合,音调和谐.传统习惯是“仄起平落”,即上联末句尾字用仄声,下联末句尾字用平声.

③要词性相对,位置相同.一般称为“虚对虚,实对实”,就是名词对名词,动词对动词,形容词对形容词,数量词对数量词,副词对副词,而且相对的词必须在相同的位置上.

④要内容相关,上下衔接.上下联的含义必须相互衔接,但又不能重覆.

5.背诵下面成语含义,并完成后面的题。

五十步笑百步:作战时后退了五十步的人讥笑后退了百步的人。比喻自己跟别人有同样的缺点错误,只是程度上轻一些,却毫无自知之明地去讥笑别人。

箪食壶浆:食:食物;浆:汤。百姓用箪盛饭,用壶盛汤来欢迎他们爱戴的军队。形容军队受到群众热烈拥护和欢迎的情况。

解民倒悬:解:解救;倒悬:人被倒挂,比喻处境困难、危急。比喻把受苦难的人民解救出来。

具体而微:具体:各部分已大体具备;微:微小。指事物的各个组成部分大体都有了,不过形状和规模比较小。不虞之誉:虞:料想;誉:称赞。没有意料到的赞扬。

好为人师:喜欢当别人的教师。形容不谦虚,自以为是,爱摆老资格。

不为已甚:已甚:过分。不做得太过分。多指对人的责备或处罚适可而止。

反求诸己:遇到挫折时切莫责怪他人,而应先反过来从自己身上找出问题的症结,并努力加以改正。

根据以上成语含义,下列语句成语使用不正确的是 ②

①闻一多《什么是儒家》:“孔子的见地还是远点,但比起冉求,也不过是以五十步笑百步而已。”

②在今年的两会记者会上,李克强总理明确表示,要切实落实精准扶贫工作,让处于箪食壶浆生活境况的困难户尽快地脱贫致富。

③近一两年来,他常常在心中琢磨着要得天下必须如何解民倒悬收买人心。(姚雪垠《李自成》第一卷第六章))

④这个朝代的变化具有深沉内敛的品格,瓷器就是诠释这一品格最好的注脚之一,而这件定窑瓷瓶即是具体而微的一例。

⑤鲁迅在《三闲集》里说过,不虞之誉,也和不虞之毁一样无聊。

⑥科学的态度是实事求是,自以为是和好为人师的态度是违背科学的。

⑦面对“熊孩子”的种种错误,家长的确应批评教育,但要把握好度,不可过分苛责,不为已甚应该是非常明智的选择。

⑧人类应当反求诸己,善待万物,在和谐中求永恒的快乐,寻求精神的彻底解放。

【解答】根据题干可知,该题选择“成语使用不正确的”。②语境为“生活境况的困难户”,而该成语意为“形容军队受到群众热烈拥护和欢迎的情况”,所以该成语与语境不合。错误。

故选:②。

【点评】正确运用成语,要弄清楚以下几种类型的错误:

一、看成语含义与前后文的修饰限制成分是否协调。

二、看成语意思与所处的语境是否吻合,是否造成大词小用或小词大用。

三、看成语的褒贬感彩是否适合所在的语境。

四、看成语适用的对象、范围和场合是否造成张冠李戴。

五、看成语运用是否因望文生义而误用。

六、看成语是否因画蛇添足而造成前后内容重复。

6.刑:

①刑于寡妻(同“型”典范、榜样,用作动词,做榜样) 对 (判断对错)

②然后从而刑之(处罚) 对 (判断对错)

【解答】答案:

①对

②对

【点评】一般地说,不管一个词有多少义项,在具体的语境中只能有一个确定的含义。因此,必要的知识储备与较强的语境意识结合起来,就是我们“理解常见实词在文中的含义”的关键。所以,平时要注意做必要的知识积累,阅读文言文篇段时要细心体察语境(上下文)的意思。要力戒孤立、片面。由于文言文单音词居多,这一现象特别突出。它们中有一个是本义,其余为引申义,要注意从本义推断引申义,结合具体句子确定词的正确含义。

三.现代文阅读(共1小题)

7.阅读下面的文字,完成各题。

材料一

未来,中国有望成为世界第一清洁能源大国,并通过“一带一路”倡议将先进的清洁能源技术向世界转移,重塑全球能源消费模式,实现互惠共赢。

未来20年,中国将在全球清洁能源产业中占举足轻重的地位。预计到2040年,全球能源需求将增长30%,对新型发电能力的投资扩大至10.2万亿美元。其中,7.4万亿美元将用于可再生能源发电,中国在该领域投资将超过6万亿美元。国际能源署认为,中国清洁能源投资的规模是推动全球低碳能源技术发展的关键。此外,中国还发行了近250亿美元的绿色债券,投资各种清洁能源基础设施,包括运输、资源保护和再循环、污染预防控制以及节能和生态防控等等。

“一带一路”倡议有助于将中国的可再生能源技术向国际转移。国际能源署数据表明,中国的风力和光伏发电技术实力雄厚,占据了全球三分之一的风力发电市场和四分之一的光伏发电市场。预计2030年,全球70%以上的发电增量将由可再生能源产生,而2050年超过77%的新增产能将来自风能和太阳能。

(摘自《“一带一路”将重塑全球清洁能源消费模式》,《财经国家周刊》2018年第25期)

材料二

2012~2017年分品种能源占能源消费总量的比重

年份 煤炭 石油 天然气 水电、成电、核电

2012 68.5% 17.0% 4.8% 9.7%

2013 67.4% 17.1% 5.3% 10.2%

2014 65.6% 17.4% 5.7% 11.3%

2015 63.7% 18.3% 5.9% 12.1%

2016 62.0% 18.3% 6.4% 13.3%

2017 60.4% 18.8% 7.2% 13.6%

(来源:中商产业研究网)

材料三

倡议构建全球能源互联网、推动清洁能源绿色发展是确保全球电力需求得以有效满足的基途径。这一提议是习近平总书记立足于当前全球电力能源发展情况,提出的具备高瞻性、长远性的发展计划,是继“一带一路”之后提出的又一重大倡议。

通过构建全球能源互联网,可以进一步推进清洁能源的发展进程,基本上能够形成以清洁能源为主导力量、以电力能源为中心力量的全球能源配置格局,有效实现全球能源转型升级。

全球能源互联网通过与物联网、互联网等进行深度融合,进一步带动新能源、新材料等战略性新兴产业的发展进程,基本上为我国新兴产业的创新提供较好的发展空间,对经济增长、结构调整等产生了积极的拉动作用。

构建全球能源互联网,能够有效夯实各国之间以及各组织之间的共赢效果。当前化石能源稀缺,各国广泛地采用风能以及太阳能等可再生资源作为主要的能源手段。通过构建全球能源互联网,基本上可以实现大规模开发与利用可再生资源的目的要求,能够进一步加强南南合作与南北合作力度,如将亚洲、非洲等地区的资源优势转化为可利用的经济资源,致力于解决电力短缺问题,尽可能地消除贫富之间的差距。

(摘自《构建全球能源互联网推动清洁能源绿色发展》,《科学导报》2018年第14期)

材料四

据国家能源局1月24日披露,截至2019年1月20日,我国在运核电机组达到45台,装机容量4590万千瓦,排名世界第三;在建机组11台,装机容量1218万千瓦。

国产崛起,核电已成国家新名片。目前国内拥有自主知识产权的三代核电技术主要是华龙一号和CAP1400.2018年1月,英国正式批准设立“华龙一号”通用设计审查,标志着中国拥有自主知识产权的三代核电技术,已经真正落地海上丝绸之路的终点﹣﹣英国。

中国核电已成为世界能源市场一支不容忽视的力量。今后一段时期是推动能源革命的蓄力加速期,是我国核电技术创新发展和“走出去”战略取得突破的关键时期,“一带一路”倡议为核电“走出去”创造了良好的发展机遇,我们要保障我国核电安全高效发展的同时,加快推动核电“走出去”,实现联动发展、互利共赢。

(摘编自“中国新能源网”)

(1)下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是 D

A.我国的风力和光伏发电技术实力雄厚;未来20年,我国在可再生能源发电领域的投资将超过6万亿美元,这会有力地推动全球低碳能源技术的发展。

B.从近六年的数据来看煤炭、石油这两种能源消费约占到我国一次能源消费总量的80%,但总体呈下降趋势,2017年两者合计占比低于80%,为79.2%。

C.全球能源互联网的构建,基本上可以达到开发与利用可再生资源的目的,有效实现全球能源的转型升级,还可以实现各国之间以及各组织之间的共赢。

D.我国的核电发展迅速,拥有领先世界的技术,在国际能源市场中不可小觑;我国实施“走出去”的战略,拥有自主知识产权的三代核电技术已落地英国。

(2)下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是 A

A.大力推动清洁能源的绿色发展,既能缓解环保压力,又能有效满足全球的电力需求;预计十年之后,全球70%以上的发电量都将依赖于清洁能源。

B.总体看来,在我国的能源构成中,煤炭处于主体性地位,短期内仍是我国主要的能源来源,而清洁能源消费比重持续上升,光伏行业的发展尤为迅速。

C.推行构建全球能源互联网推动清洁能源绿色发展的倡议,不仅利于实现我国的伟大复兴,同时也利于实现人类社会的可持续发展,具有重大的意义。

D.我国提出的“一带一路”倡议,为我国的清洁能源技术向国际转移创造了良好的机遇,并以此实现互利共赢。对此,材料一与材料四都有相关表述。

(3)在“人类命运共同体”这一全球价值观的背景下,我国该如何发展清洁能源?请简要概括说明。

【解答】(1)D.“拥有领先世界的技术,”在文中没有依据。故选D。

(2)A.“全球70%以上的发电量都将依赖于清洁能源。”表述错误,正确的表述是“全球70%以上的发电增量将由可再生能源产生”而不是“发电量”。故选A。

(3)本题中,要求在“人类命运共同体”这一全球价值观的背景下,我国该如何发展清洁能源?请简要概括说明。根据材料一“未来,中国有望成为世界第一清洁能源大国,并通过“一带一路”倡议将先进的清洁能源技术向世界转移,重塑全球能源消费模式,实现互惠共赢。”可以概括为:开展国际合作,通过“一带一路”倡议将先进的清洁能源技术向世界转移,重塑全球能源消费模式,实现互惠共赢;根据材料三“倡议构建全球能源互联网、推动清洁能源绿色发展是确保全球电力需求得以有效满足的基途径。”可以概括:倡议构建全球能源互联网、推动清洁能源绿色发展;根据材料四“一带一路”倡议为核电“走出去”创造了良好的发展机遇,我们要保障我国核电安全高效发展的同时,加快推动核电“走出去”,实现联动发展、互利共赢。可概括为:树立联动发展,互利互赢的理念,实施“走出去”战略。

答案:

(1)D

(2)A

(3)①开展国际合作,通过“一带一路”倡议将先进的清洁能源技术向世界转移,重塑全球能源消费模式,实现互惠共赢。②倡议构建全球能源互联网、推动清洁能源绿色发展③树立联动发展,互利互赢的理念,实施“走出去”战略。

【点评】非连续性文本的解题方法:

1.梳理层次明要点。阅读新闻类非连续性复合文本,首先,应梳理文本的结构,辨析清楚文本一共由几部分组成;其次,要根据材料的出处,从标题要素入手,整体把握各则材料的大致内容;最后,聚焦新闻中的导语、图表中的数据、报告中的结论、评论中的观点等关键信息,多元组合,整体把握非连续性文本的核心要义。有些文段没有明显中心句,必须对几个互有关联的句子进行意义整合,进而明确文本的主要观点。

2.审清要求细作答。单选题一般是梳理结构或句意理解,要看清题干是选择正确的还是不正确的一项;多选题一般是内容概括或观点分析与评价,要注意把非连续文本的相关内容关联起来一一进行比对;概括题的关键是审清题干的要求,把握概括的对象、数量、范围等要求,然后筛选有效信息进行优化组合。概括的基本方法有摘句法、连词法、归并法。无论哪种方法,尽量利用文本中的相关词句或数据作答。组合后的答案一定要用序号标出,且分点对齐。

四.文言文阅读(共1小题)

8.阅读下面的文言文,完成下面小题。

于是张良至军门见樊哙。樊哙曰:“今日之事何如?”良曰:“甚急!今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。”哙曰:“此迫矣!臣请入,与之同命。”哙即带剑拥盾入军门交戟之卫士欲止不内樊哙侧其盾以撞卫士仆地哙遂入披帷西向立瞋目视项王头发上指目眦尽裂项王按剑而跽曰:“客何为者?”张良曰:“沛公之参乘樊哙者也。”项王曰:“壮士!赐之卮酒。”则与斗卮酒。哙拜谢,起,立而饮之。项王曰:“赐之彘肩。”则与一生彘肩。樊哙覆其盾于地,加彘肩上,拔剑切而啖之项王曰:“壮士!能复饮乎?”樊哙曰:“臣死且不避,卮酒安足辞!夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之。怀王与诸将约曰:‘先破秦入咸阳者王之。’今沛公先破秦入咸阳,毫毛不敢有所近,封闭宫室,还军霸上,以待大王来,故遣将守关者,备他盗出入与非常也。劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人,此亡秦之续耳。窃为大王不取也!”项王未有以应,曰:“坐。”樊哙从良坐。坐须臾,沛公起如厕,因招樊哙出。

沛公已出,项王使都尉陈平召沛公。沛公曰:“今者出,未辞也,为之奈何?”樊哙曰:“大行不顾细谨,大礼不辞小让。如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?”于是遂去。乃令张良留谢。良问曰:“大王来何操?”曰:“我持白壁一双,欲献项王。玉斗一双,欲与亚父。会其怒,不敢献。公为我献之。”张良曰:“谨诺。”当是时,项王军在鸿门下,沛公军在霸上,相去四十里。沛公则置车骑,脱身独骑,与樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人持剑盾步走,从郦山下,道芷阳间行。沛公谓张良曰:“从此道至吾军,不过二十里耳。度我至军中,公乃入。”

(节选自《鸿门宴》)

(1)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是 B

A.哙即带剑拥盾入/军门交戟之卫士欲止不内/樊哙侧其盾以撞/卫士仆地/哙遂入/披帷西向立/瞋目视项王/头发上指/目眦尽裂/

B.哙即带剑拥盾入军门/交戟之卫士欲止不内/樊哙侧其盾以撞/卫士仆地/哙遂入/披帷西向立/瞋目视项王/头发上指/目眦尽裂/

C.哙即带剑拥盾入/军门交戟之卫士欲止不内/樊哙侧其盾以撞/卫士仆地/哙遂入/披帷西向/立瞋目视项王/头发上指/目眦尽裂/

D.哙即带剑拥盾入军门/交戟之卫士欲止不内/樊哙侧其盾以撞/卫士仆地/哙遂入/披帷西向/立瞋目视项王/头发上指/目眦尽裂/

(2)下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是 C

A.跽,长跪。古人坐时臀部贴脚后跟,臀部离开脚后跟,腰伸直,就是跽。

B.卮,中国古代盛酒的器皿,相当于现在的酒杯。斗卮指的是大型的杯子。

C.侯,爵位名。从夏商到清朝都有。一般分公、伯、侯、子、男五个等级。

D.俎,有时指祭祀时盛肉的器物,有时指切肉用的砧板。文中意思是后者。

(3)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是 D

A.樊哙勇猛威武,能言善辩。他进入项羽军营,表现得十分勇武,赢得了项羽对他的赞许;又把项羽说成秦王一般的人物,明贬实褒,使项羽无言以对。

B.刘邦十分精明,思虑周详。他在到鸿门之前,就把从鸿门到霸上的交通状况搞得一清二楚,而且准备了送给项羽和范增的礼物,逃走时留下张良善后。

C.刘邦注意细节,说话谨慎。当张良问他“来何操”时,他把表示一般性的“带着”的“操”字改成了表恭敬的“持”字,在项羽背后都不肯稍显不敬。

D.樊哙身为武将,显得粗豪。当刘邦问“未辞也,为之奈何”时,他认为项羽是做大事的人不会拘于礼节,何况刘邦还处于危险之中,所以不必告辞。

(4)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①故遣将守关者,备他盗出入与非常也。

②大行不顾细谨,大礼不辞小让。如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?

(5)联系前文可知,樊哙所说的话中有几句与刘邦对项伯说的几乎完全相同,这说明了什么?

【解答】(1)第一处,如果在“入”与”军门”之间断开,则“入”就缺少了宾语,语意不明。所以排除AC。第六处,如果在“向”与“立”之间断开,则“披帷西向”句子不完整,语意不明晰。所以排除D。译文:樊哙就带着剑拿着盾牌进了军营大门。交叉举戟的卫兵想拦住不让他进去。樊哙侧着他的盾牌一撞,卫兵们倒在地上。樊哙于是进去,揭开帷幕面向西站定,瞪着眼睛看项王,头发向上指着,眼眶都裂开了。

故选:B。

(2)C.“一般分公、伯、侯、子、男五个等级”错。五等爵位的顺序是公、侯、伯、子、男。故选:C。

(3)D.“他认为项羽是做大事的人,不会拘于礼节”错。“大行不顾细谨,大礼不辞小让”的意思是做大事不顾细节,行大礼不回避小小的责备,说的是刘邦。

故选:D。

(4)①故:特意;出入:偏义复词,偏“入”,进入;非常:意外的变故。译文:特意派遣将领把守函谷关的原因,是为了防备其他盗贼的进入和意外的变故。

②大行:做大事。细谨:小节。方:正。何辞:宾语前置,辞别什么。译文:做大事不必顾及小节,讲大礼不必计较小的谦让。现在人家正好比是菜刀和砧板,我们则好比是鱼和肉,告辞干什么呢?

(5)刘邦所说的“吾入关,秋毫不敢有所近,籍吏民,封府库,而待将军。所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也”和樊哙所说的几乎相同,说明在来鸿门之前,刘邦已经做好了准备,到鸿门之后,自己和部下的言语行动都做了安排,从而做到有备无患。

答案:

(1)B

(2)C

(3)D

(4)①特意派遣将领把守函谷关的原因,是为了防备其他盗贼的进入和意外的变故。

②做大事不必顾及小节,讲大礼不必计较小的谦让。现在人家正好比是菜刀和砧板,我们则好比是鱼和肉,告辞干什么呢?

(5)说明刘邦在到鸿门前,对到鸿门之后的言语行动都作了周密细致的安排,乃是有备而来。

参考译文:

于是张良到军营门口找樊哙。樊哙问:“今天的事情怎么样?”张良说:“很危急!现在项庄拔剑起舞,他的意图常在沛公身上啊!”樊哙说:“这太危急了,请让我进去,跟他同生死。”于是樊哙拿着剑,持着盾牌,冲入军门。持戟交叉守卫军门的卫士想阻止他进去,樊哙侧着盾牌撞去,卫士跌倒在地上,樊哙就进去了,掀开帷帐朝西站着,瞪着眼睛看着项王,头发直竖起来,眼角都裂开了。项王握着剑挺起身问:“客人是干什么的?”张良说:“是沛公的参乘樊哙。”项王说:“壮士!赏他一杯酒。”左右就递给他一大杯酒,樊哙拜谢后,起身,站着把酒喝了。项王又说:“赏他一条猪的前腿。”于是给了他一个生的猪前腿。樊哙把他的盾牌扣在地上,把猪的前腿放在盾上,拔出剑来切着吃。项王说:“壮士!还能喝酒吗?”樊哙说:“我死都不怕,一杯酒有什么可推辞的?秦王有虎狼一样的心肠,杀人惟恐不能杀尽,惩罚人惟恐不能用尽酷刑,所以天下人都背叛他。怀王曾和诸将约定:‘先打败秦军进入咸阳的人封作王。’现在沛公先打败秦军进了咸阳,一点儿东西都不敢动用,封闭了宫室,军队退回到霸上,等待大王到来。特意派遣将领把守函谷关的原因,是为了防备其他盗贼的进入和意外的变故。这样劳苦功高,没有得到封侯的赏赐,反而听信小人的谗言,想杀有功的人,这只是灭亡了的秦朝的继续罢了。我以为大王不应该采取这种做法。”项王没有话回答,说:“坐。”樊哙挨着张良坐下。坐了一会儿,刘邦起身上厕所,趁机把樊哙叫了出来。

刘邦出去后,项王派都尉陈平去叫刘邦。刘邦说:“现在出来,还没有告辞,这该怎么办?”樊哙说:“做大事不必顾及小节,讲大礼不必计较小的谦让。现在人家正好比是菜刀和砧板,我们则好比是鱼和肉,告辞干什么呢?”于是就决定离去。刘邦就让张良留下来道歉。张良问:“大王来时带了什么东西?”刘邦说:“我带了一对玉璧,想献给项王;一双玉斗,想送给亚父。正碰上他们发怒,不敢奉献。你替我把它们献上吧。”张良说:“好。”这时候,项王的军队驻在鸿门,刘邦的军队驻在霸上,相距四十里。刘邦就留下车辆和随从人马,独自骑马脱身,和樊哙、夏侯婴、靳强、纪信四人拿着剑和盾牌徒步逃跑,从郦山脚下,取道芷阳,抄小路走。刘邦对张良说:“从这条路到我们军营,不过二十里罢了,估计我回到军营里,你才进去。”

【点评】在考试过程中,不少的同学在读完一遍文言文后就开始作答,这种做法是很不正确的。解答文言文题目,应遵循三个步骤:

第一步:初读全文,整体感知,把握大意。要求集中心思,稳住神,快速地浏览一遍。初步明确“什么时间、什么人、什么事、前因后果、谁说了什么话”等等,读懂个大概即可,因为高考作为选拔性的考试,要一遍把它全部读懂,很少人能够办到。

第二步:细读题目,认真研读字、词、句,在这一步阅读中,要根据题干的要求,结合各选项的具体内容,一一落实,理解要求作答的字、词、句、段在文段中的位置,运用课内所学的知识(实词、虚词、活用、句式等),解决完成较为容易的题目。

第三步:再读全文,加深理解。这一步是要解决较难的题目,加深对文意的理解,又纠正前两步中出现的偏差,是一个深入和复核的过程。

五.诗歌阅读(共1小题)

9.阅读下面这首唐诗,完成后面的小题。

经鲁祭孔子而叹之①

李隆基

夫子何为者,栖栖②一代中。

地犹鄹氏邑,宅即鲁王宫③。

叹凤嗟身否④,伤麟怨道穷⑤。

今看两楹奠,当与梦时同⑥。

【注】①开无十三年冬,一向崇儒的唐玄宗到泰山封禅,路过孔子故里,亲自祭祀,写了这首诗,对孔于一生的坎坷际遇感叹不已。②栖栖:忙碌貌。③汉代刘馀封鲁王,拆了孔子故宅,改为鲁王宫。④《论语 子罕》:“子曰:凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫!”⑤《史说 礼子世家》:“及西狩见麟,(孔子)曰:吾道穷矣!”⑥《礼记 檀弓上》:“予畴昔之夜,梦坐奠于两檐之间。夫明王不兴,而天下谁能宗予?予殆将死也。”

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的两项是 AC

A.诗的首联用了反问,既有对孔子的同情,又隐含着对其不合时宜做法的质疑。

B.“地犹”两句照应诗题,点出现在经过的这里就是孔子的出生地陬邑,感叹孔子的后人竟连自己的故居也不能自保。

C.颈联将孔子比作凤凰麒麟,感叹孔子生不逢时,到处碰壁,其思想也行不通。

D.尾联说孔子被后世隆重祭奠,他希望死后够留名和得到重视的梦想如今已然实现。

E.这首诗虽然用典很多,但都紧合孔子身世,故读起来也不觉其多。

(2)本诗尾联表达了作者的哪些情感,请简要分析。

【解答】(1)A.“对孔子不合时宜做法的质疑”错,全诗以疑问入笔,表现出作者于孔子神像前谦恭行礼,心中感慨万千,口内喃喃自语的情状。开头两句表达作者对孔子既同情又敬佩的感情。

C.“将孔子比作凤凰麒麟”错,传说凤凰是祥瑞的象征,出现就是表示天下太平;圣人受命,黄河就出现图画。孔子借此比喻当时天下清明无望。麒麟是瑞兽,象征太平盛世。相传孔子见人捕获了麟,曾大为悲痛地说:麟出而死,我的愿望无法实现了。

故选AC。

(2)首先理解“今看两楹奠,当与梦时同”这两句诗意:如今我来祭奠,看见两楹之间的奠仪如此隆重,应当就是孔子当年梦见的那样,他的梦想今天终于变成了现实,该多么高兴啊!单单分析这句话就可以得出“欣慰之情”,第二分析关键词“楹奠”,可以知道是两楹之间祭祀孔子的隆重奠仪,这表现对圣贤的敬仰之情;第三,知人论世,作者是皇帝,现在又是实现孔子无法实现的政治理想,结合上面的诗句可以看出他将自己与孔子之前的困境相对比,得出答案三:自得之意。

答案:

(1)AC

(2)①欣慰之情。诗歌尾联的意思是,如今我来祭奠,看见两楹之间的奠仪如此隆重,应当就是孔子当年梦见的那样,他的梦想今天终于变成了现实,该多么高兴啊!表达了作者的欣慰之情。②敬仰之情。尾联写眼前隆重的祭奠仪式,表达出人们也包括作者对孔子的崇敬和敬仰。③自得之意。尾联也隐含着作者以明王自居的意思,觉得现在天下已经大治,实现了孔子的社会、政治理想,“天下谁能宗予”的“谁”正是自己,不无自得之意。

译文:

孔老夫子一身奔波,究竟有何所求?忙忙碌碌周游列国,疾恶鄙陋世俗。

先圣诞生于邹氏邑,后来迁居曲阜;这宅院鲁王原想毁它,而扩建宫府。

孔子曾经叹息:凤凰不至生不逢时;见麒麟他伤心哭说,我已穷途末路!

而今到此,瞻仰两楹间对他的祭奠;与他当年梦见坐享其间,并无不殊。

赏析:

此诗意在“感叹”孔子的际遇。全诗以疑问入笔,表现出作者于孔子神像前谦恭行礼,心中感慨万千,口内喃喃自语的情状。作者着笔于“叹”“嗟”“伤”“怨”,写出了对己对孔子虽“叹”实“赞”之情,立意集于以“叹”代“赞”,既表达了自己对孔子一生郁郁不得志的叹息之情,又赞扬了孔子“明知其不可为而为之”的超凡脱俗的用世精神,发人深省。

此诗用典极多。首联“夫子何为者?栖栖一代中”即出自《论语 宪问》:“微生亩问孔子曰:‘丘何为是栖栖者欤?无乃为佞乎?’孔子曰:‘非敢为佞,疾固也。’”此句本是孔子的愤懑之言,孔子自称忙忙碌碌,并非逞口舌之长,只是痛恨世人顽固不化,才著书立说,教化世人。作者化用此典故,抒发了自己的无限感慨,像孔子这样的大圣人,虽终其一生于诸侯之间,劳碌不停,但最终也未能实现自己的理想,这是非常悲哀的一件事。作者的同情之心,一览无余。另一方面,孔子一生奔波劳苦,为的却是天下的苍生,虽屡遭误解,仍孜孜以求,这又是无比可敬的。因此这一句诗便高度概括了孔子一生的功绩和高贵品质,也表达了作者对孔子的景仰和钦服。

颔联承接上句,依旧是引用典故,赞叹了孔子的旧居,孔安国《尚书序》载:“鲁恭王坏孔子旧宅,以广其居,升堂闻金石丝竹之声,乃不坏宅。”写帝王诸侯想要扩建宫殿,也不敢妄动孔子的故居。表明孔子的功绩即便贵为王侯也望尘莫及,旨在高度评价孔子的尊崇地位。这里诗人借用此典故以孔子的旧邑故居因为其主人的威望,得以保存至今日,意在侧面说明孔子受后世万民的敬仰,故居尚且如此,何况孔子本人。含蓄、婉转地表达了自己对孔子的敬重之情。同时,在这里,诗人委婉地把帝王举止和孔子功绩结合起来,暗示读者自己也希望入孔子般,承载万民兴衰于双肩。

颈联是孔子的自伤之词,也是借用典故,借孔子自叹命运不济,生不逢时,政治理想难以实现,真实再现了孔子当年孤寂,凄凉的心境。《论语 子罕》中载:“子曰:‘凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫!”传说凤凰现身,河洛图出,是象征圣王出世的瑞兆,然而孔子生逢春秋乱世,刀兵四起。诸侯们只关心自己的领土、霸权、兵力,没有肯行仁义的圣王,因此孔子自叹儒学之道没有用武之地,而自己这些致力于推行德政的人也如那只被愚人猎捕的麒麟一般,早晚要被这个穷兵黜武的时代所绞杀。“嗟身否”感怀身世,“伤麟怨”则叹息王道难行。这些都足以唤起了人们对孔子的深深同情和深切的感慨。也表明作者决意推行仁政,以告慰孔子泉下亡灵。

尾联既是孔子“昨日”的梦想,也是“今日”的现实,当然也可以理解为作者一直都有拜祭孔子灵位的梦想,终得实现。“两楹奠”出自《礼记 檀弓上》,本表示出祭奠礼仪的隆重与庄严,用于此,更意为后世对孔子的万分敬重,末句“与梦时同”又完全符合孔子生前梦见自己死后,灵柩停放在两楹之间的梦境。孔子不求生前得到大家的认同,只希望在自己死后,儒学能够得到弘扬,王道能够被人主推行,而今梦想成真,也算是对孔子辗转一生的弥补吧。诗人举目仰望,孔子的塑像正端坐在殿堂前的两楹之间,受人祭拜。作者满怀慰藉之情,祭拜于孔子的灵前,不论是叹惜、感伤,还是哀怨都深深地融入到了对孔子的“赞”中,以“与梦同”表达了自己对孔子梦想终于实现的欣慰之情,也表达了诗人对孔子的“明之其不可为而为之”这一用世精神终被广大人民所接受的肯定。

这首诗追述了孔子一生郁郁不得志的悲惨遭遇,反映了孔子令人悲叹的命运。为实现“郁郁乎文哉”的理想社会,孔子一生碌碌奔波,结果却无处安身,甚至被困陈蔡,险些丧命。但孔子始终没有背叛自己的道德信仰。纵使明知凤图难出,王道难行,明知自己必将如麒麟般惨遭捕杀,也要坚守道德的崇高,只为将来自己的仁义思想能够大行于天下,为苍生谋福,也就在所不惜。既表达了自己对孔子的深切同情,又赞美和褒扬了孔子。结合史料可知,唐玄宗对儒学确实非常推崇,因而他对这位儒学创始人的感情也是真实而深挚的。正是因为作者能把自己的崇敬融入到孔子的深致悼念中,才使得这首诗读来深切质朴,令人信服。

就艺术形式来看,这首诗句句用典颇有堆砌典故之嫌,且诗语质朴无华,在遣词造句上也并无推陈出新之处,算不上是上乘之作,但此诗所反映出的思想和胸襟在历代帝王之作中并不多见。这一点是值得肯定的。另外,悼念孔子所选择的视角十分准确也是一大成功之处。孔子一生生活复杂坎坷,此诗只选择他的栖遑不遇的一面,简单几言,就概括了孔子一生的大事。首两句是叹惜,三、四句是叹美,五、六句是再叹惜,后两句再叹美。全诗命意构思,严正得体。比及一般的咏叹之诗,颇显境界之大,立意之深。

【点评】如何鉴赏诗歌:

(一)关注标题,明确内容和情感

标题是解读诗歌内容和形式的关键。因为诗歌的标题一般交代时间、地点、人物、情感倾向等,可以揭示思想内容,可以让人明了是哪一类诗歌,进而明了全诗的结构及表现手法等,便于快速理解诗歌。

(二)关注作者,知人论世多关联

读诗讲究“知人论世”,所以,一定要重视诗歌的作者。要尽量了解作者的身世、所处的时代特点,及创作倾向、主要内容、作品风格特点等。

(三)关注注释隐含义

高考所选诗歌大多附有注释。注释或解释疑难词语、地名,帮助考生读懂诗句;或介绍写作背景,暗示诗歌的思想主题;或介绍相关诗句,帮助考生理解诗歌用典或意境;或介绍作者,暗示诗歌的思想情感或写作风格。

(四)关注意象寄托意

意象是诗人思想感情的寄托,古人写诗喜欢用一些意象传达大致相同的思想感情。

(五)关注关键词句情感意

关键词主要是名词、动词、形容词,它们通常体现诗人思想情感或暗示主旨。情感往往体现在只言片语上,要善于把握这样的词句,借此领悟情感。

六.默写(共1小题)

10.在横线处写出诗文原句(限选其中4道题)。

①“诗仙”李白追求个性自由,性格傲岸,对权贵不习惯仰视,《梦游天姥吟留别》中的“ 安能摧眉折腰事权贵 , 使我不得开心颜 ”鲜明地表达了这种思想感情。

②孔子在《论语》中启发他的弟子们各言其志,曾皙是这样来表达自己人生理想的:“ 浴乎沂 , 风乎舞雩 ,咏而归。”

③李清照的名句“生当作人杰,死亦为鬼雄”化用了《国殇》中“ 身既死兮神以灵 , 魂魄毅兮为鬼雄 ”的诗句,展现出一种所向无惧的人生姿态。

④诸葛亮以其忠诚和智慧赢得了人们长久不衰的怀念,唐有杜甫在《蜀相》中感慨其“出师未捷身先死, 长使英雄泪满襟 。”宋有陆游在《书愤》中赞叹其“ 出师一表真名世 ,千载谁堪伯仲间。”

⑤中国古代诗词中写“愁”的妙句很多,李煜在《虞美人 春花秋月何时了》中的“ 问君能有几多愁 ? 恰似一江春水向东流 ”两句就形象地写出了愁之深重。

【解答】①安能摧眉折腰事权贵 使我不得开心颜(“摧”易错为“催”)

②浴乎沂 风乎舞雩(“沂”“雩”易错)

③身既死兮神以灵 魂魄毅兮为鬼雄(“既”易错为“即”)

④长使英雄泪满襟 出师一表真名世(“襟”易错为“巾”)

⑤问君能有几多愁 恰似一江春水向东流(背上即可)

【点评】虞美人

1.词中一个诘句惊心动魄,把李煜的愁闷劈空倾泻下来,这个句子是:春花秋月何时了?往事知多少.这其中包涵宇宙的永恒和人生的短暂无常之意.

2.词中含蓄地表现出李煜对人生绝望的句子是:春花秋月何时了?往事知多少.

3.表现词人在永不停止消逝的时光面前感慨无限,同时放笔呼号,发出一声深沉的浩叹的句子是:小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中.

4.直接抒发亡国之恨的句子是:小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中.

5.用对比手法,反衬出人生无常的句子是:雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改.

6.词人遥望金陵想象,并传出物是人非的无限怅恨的慨叹的句子是:雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改.

7.李煜的《虞美人》一词中用比喻.夸张.设问手法写出愁思的多与深广的句子是:问君能有几多愁?恰似一江春水向东流.这与李白的“白发三千丈,缘愁似个长”有异曲同工之妙.

8.以水喻愁的名句,将抽象的情感形象化的句子是:问君能有几多愁?恰似一江春水向东流.

9.将现实与过去对比来写的句子是:春花秋月何时了?往事知多少.小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中.

10.把抽象的感情形象化,写愁的多与绵绵不断的句子是:问君能有几多愁?恰似一江春水向东流.

七.语言文字应用(共2小题)

11.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。

实际上大多数病毒远没有那么可怕,有的也不会使人得病。 冠状病毒本来致病的能力并不强,问题在于“变种”上。 变异的病毒和原来的不同了,① 它可能变得无害 ,但也可能变成“杀伤力”更大的病毒。然而我们不必担心它会因反复变异而使杀伤力次第增大。 因为就杀伤力而言,变异就像赌博,② 总是有输有赢 ,不断地赢下去的几率是微乎其微的。必须指出的是,杀伤力的大小不仅取决于病毒一方,③ 还取决于人群的免疫力 。当人群有足够多的人产生抗体具有免疫力之后,这种病毒对人类的威胁也就很小了。

【解答】语段介绍了冠状病毒的相关知识。第一处根据“变异的病毒和原来的不同了”,填入“它可能变得无害”;第二处根据“因为就杀伤力而言,变异就像赌博”,填入“总是有输有赢”;第三处根据“必须指出的是,杀伤力的大小不仅取决于病毒一方”,填入“还取决于人群的免疫力”。注意字数的限制。

答案:

①它可能变得无害;

②总是有输有赢;

③还取决于人群的免疫力。

【点评】答好语句补写题的关键词:

1.阅读:语句补写题虽说考的主要是语言连贯能力,但首先应是阅读能力。

2.推导:要从两个角度推导:一是据上下文逻辑的发展推导出所补写语句的内容,做到内容上扣得紧;二是由与上下文相关词语、句式的照应推导出所补写语句的句式及形式上的衔接语,做到形式上接得上。

3.检查:检查补写后内容是否符合题干要求、语言是否连贯、有无语病、是否简洁等。要防止草率审题,盲目机械地答题,如果发现问题要及时纠错。最好在写好后代入原文读一读,看看是否真的连贯、贴切、严密。

12.仿照下面的话,借助对某一人物或事物既肯定又否定的语言形式,写两句耐人寻味的话。

例句:项羽轻易地放走了刘邦,不,那不是刘邦,那是楚霸王的千秋基业。

(1) 范增气愤地击碎了玉斗,不,那不是玉斗,那是范增功败垂成的计划。

(2) 黑色的天幕上镶嵌着星星,不,那不是星星,那是妈妈期盼孩子回家的眼睛。

【解答】所仿写句子的格式为“……,不,那不是……,那是……”,第一处为对某一人物或事物肯定或否定的叙述,第二处从反面进行评述,第三处点明其中蕴含的哲理或道理,注意语言要耐人寻味。

答案:

(1)范增气愤地击碎了玉斗,不,那不是玉斗,那是范增功败垂成的计划。

(2)黑色的天幕上镶嵌着星星,不,那不是星星,那是妈妈期盼孩子回家的眼睛。

【点评】做好仿句需要做到下面几点:(1)理解原句的意义,特别是隐含意义,保证仿写的句与原句的句意一样。(2)注意原句的句式特点,特别是分句间的关系,要注意关联词的使用。有时原句在标点中也有暗示,如分号表示要写并列关系复句,冒号表示要总括。(3)注意原句的修辞方法,仿句要与之相同。(4)注意原句的用词特点,如词语的褒贬雅俗等,仿句用词越像越好。(5)注意例句的感情基调,如忧伤、喜悦、沉重、明快等,仿句要一致。

第1页(共1页)

一.选择题(共3小题)

1.下列对课文中加点词的解释,全都正确的一项是( )

A.毋吾以也:因为 率尔:急遽不加思考的样子 会同:诸侯朝见天子 三子者之撰:才能

B.牛羊何择:区别 有复于王者:禀报 挟泰山以超北海:用胳肢窝夹着 权然后知轻重:称量

C.莅中国:统治 恒产:不变的财产 放辟邪侈:逃避 救死而恐不赡:足 隐其无罪:痛惜

D.春服既成:穿定衣服 端章甫:古代的一种礼帽 以王为爱:吝啬 诚有百姓:确实

2.下列对文章的概括与分析不正确的一项是( )

A.鸿门宴是项羽和刘邦在灭秦后长达五年斗争的开端,开始从刘邦和项羽的兵力对比,可以看出项羽占有绝对优势,战争的主动权在项羽手中。故事的开端是曹无伤告密。

B.刘邦本来是一个贪财好色之人,但是攻进咸阳之后,却“财物无所取,妇女无所幸”,想收买人心而争夺天下。

C.刘邦面对张良传来的项伯密报,一时间显得手足无措,但面对项伯时所表现出的一系列言行举止我们又可见刘邦很有心计、善于随机应变的一面。

D.刘邦借项伯的嘴向项羽表明自己“日夜望将军至”“不敢倍德”,可见刘邦对项羽由衷的尊敬。来到鸿门宴后的一番道歉之词更可以看出他对项羽非常恭顺、虔诚。

3.从文言句式角度看,下列各句中不同于其他三句的一句是( )

A.宜乎百姓之谓我爱也

B.是以后世无传焉,臣未之闻也

C.古之人不余欺也

D.保民而王,莫之能御也

二.填空题(共3小题)

4.用人和纳谏是否得当往往决定着政治斗争的成败。请分别用一个四字词语将下面这副对联的上下联补充完整。

上联:霸王 ,鸿门放刘邦痛失天下

下联:沛公 ,乌江围项羽喜得江山。

5.背诵下面成语含义,并完成后面的题。

五十步笑百步:作战时后退了五十步的人讥笑后退了百步的人。比喻自己跟别人有同样的缺点错误,只是程度上轻一些,却毫无自知之明地去讥笑别人。

箪食壶浆:食:食物;浆:汤。百姓用箪盛饭,用壶盛汤来欢迎他们爱戴的军队。形容军队受到群众热烈拥护和欢迎的情况。

解民倒悬:解:解救;倒悬:人被倒挂,比喻处境困难、危急。比喻把受苦难的人民解救出来。

具体而微:具体:各部分已大体具备;微:微小。指事物的各个组成部分大体都有了,不过形状和规模比较小。不虞之誉:虞:料想;誉:称赞。没有意料到的赞扬。

好为人师:喜欢当别人的教师。形容不谦虚,自以为是,爱摆老资格。

不为已甚:已甚:过分。不做得太过分。多指对人的责备或处罚适可而止。

反求诸己:遇到挫折时切莫责怪他人,而应先反过来从自己身上找出问题的症结,并努力加以改正。

根据以上成语含义,下列语句成语使用不正确的是

①闻一多《什么是儒家》:“孔子的见地还是远点,但比起冉求,也不过是以五十步笑百步而已。”

②在今年的两会记者会上,李克强总理明确表示,要切实落实精准扶贫工作,让处于箪食壶浆生活境况的困难户尽快地脱贫致富。

③近一两年来,他常常在心中琢磨着要得天下必须如何解民倒悬收买人心。(姚雪垠《李自成》第一卷第六章))

④这个朝代的变化具有深沉内敛的品格,瓷器就是诠释这一品格最好的注脚之一,而这件定窑瓷瓶即是具体而微的一例。

⑤鲁迅在《三闲集》里说过,不虞之誉,也和不虞之毁一样无聊。

⑥科学的态度是实事求是,自以为是和好为人师的态度是违背科学的。

⑦面对“熊孩子”的种种错误,家长的确应批评教育,但要把握好度,不可过分苛责,不为已甚应该是非常明智的选择。

⑧人类应当反求诸己,善待万物,在和谐中求永恒的快乐,寻求精神的彻底解放。

6.刑:

①刑于寡妻(同“型”典范、榜样,用作动词,做榜样) (判断对错)

②然后从而刑之(处罚) (判断对错)

三.现代文阅读(共1小题)

7.阅读下面的文字,完成各题。

材料一

未来,中国有望成为世界第一清洁能源大国,并通过“一带一路”倡议将先进的清洁能源技术向世界转移,重塑全球能源消费模式,实现互惠共赢。

未来20年,中国将在全球清洁能源产业中占举足轻重的地位。预计到2040年,全球能源需求将增长30%,对新型发电能力的投资扩大至10.2万亿美元。其中,7.4万亿美元将用于可再生能源发电,中国在该领域投资将超过6万亿美元。国际能源署认为,中国清洁能源投资的规模是推动全球低碳能源技术发展的关键。此外,中国还发行了近250亿美元的绿色债券,投资各种清洁能源基础设施,包括运输、资源保护和再循环、污染预防控制以及节能和生态防控等等。

“一带一路”倡议有助于将中国的可再生能源技术向国际转移。国际能源署数据表明,中国的风力和光伏发电技术实力雄厚,占据了全球三分之一的风力发电市场和四分之一的光伏发电市场。预计2030年,全球70%以上的发电增量将由可再生能源产生,而2050年超过77%的新增产能将来自风能和太阳能。

(摘自《“一带一路”将重塑全球清洁能源消费模式》,《财经国家周刊》2018年第25期)

材料二

2012~2017年分品种能源占能源消费总量的比重

年份 煤炭 石油 天然气 水电、成电、核电

2012 68.5% 17.0% 4.8% 9.7%

2013 67.4% 17.1% 5.3% 10.2%

2014 65.6% 17.4% 5.7% 11.3%

2015 63.7% 18.3% 5.9% 12.1%

2016 62.0% 18.3% 6.4% 13.3%

2017 60.4% 18.8% 7.2% 13.6%

(来源:中商产业研究网)

材料三

倡议构建全球能源互联网、推动清洁能源绿色发展是确保全球电力需求得以有效满足的基途径。这一提议是习近平总书记立足于当前全球电力能源发展情况,提出的具备高瞻性、长远性的发展计划,是继“一带一路”之后提出的又一重大倡议。

通过构建全球能源互联网,可以进一步推进清洁能源的发展进程,基本上能够形成以清洁能源为主导力量、以电力能源为中心力量的全球能源配置格局,有效实现全球能源转型升级。

全球能源互联网通过与物联网、互联网等进行深度融合,进一步带动新能源、新材料等战略性新兴产业的发展进程,基本上为我国新兴产业的创新提供较好的发展空间,对经济增长、结构调整等产生了积极的拉动作用。

构建全球能源互联网,能够有效夯实各国之间以及各组织之间的共赢效果。当前化石能源稀缺,各国广泛地采用风能以及太阳能等可再生资源作为主要的能源手段。通过构建全球能源互联网,基本上可以实现大规模开发与利用可再生资源的目的要求,能够进一步加强南南合作与南北合作力度,如将亚洲、非洲等地区的资源优势转化为可利用的经济资源,致力于解决电力短缺问题,尽可能地消除贫富之间的差距。

(摘自《构建全球能源互联网推动清洁能源绿色发展》,《科学导报》2018年第14期)

材料四

据国家能源局1月24日披露,截至2019年1月20日,我国在运核电机组达到45台,装机容量4590万千瓦,排名世界第三;在建机组11台,装机容量1218万千瓦。

国产崛起,核电已成国家新名片。目前国内拥有自主知识产权的三代核电技术主要是华龙一号和CAP1400.2018年1月,英国正式批准设立“华龙一号”通用设计审查,标志着中国拥有自主知识产权的三代核电技术,已经真正落地海上丝绸之路的终点﹣﹣英国。

中国核电已成为世界能源市场一支不容忽视的力量。今后一段时期是推动能源革命的蓄力加速期,是我国核电技术创新发展和“走出去”战略取得突破的关键时期,“一带一路”倡议为核电“走出去”创造了良好的发展机遇,我们要保障我国核电安全高效发展的同时,加快推动核电“走出去”,实现联动发展、互利共赢。

(摘编自“中国新能源网”)

(1)下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是

A.我国的风力和光伏发电技术实力雄厚;未来20年,我国在可再生能源发电领域的投资将超过6万亿美元,这会有力地推动全球低碳能源技术的发展。

B.从近六年的数据来看煤炭、石油这两种能源消费约占到我国一次能源消费总量的80%,但总体呈下降趋势,2017年两者合计占比低于80%,为79.2%。

C.全球能源互联网的构建,基本上可以达到开发与利用可再生资源的目的,有效实现全球能源的转型升级,还可以实现各国之间以及各组织之间的共赢。

D.我国的核电发展迅速,拥有领先世界的技术,在国际能源市场中不可小觑;我国实施“走出去”的战略,拥有自主知识产权的三代核电技术已落地英国。

(2)下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是

A.大力推动清洁能源的绿色发展,既能缓解环保压力,又能有效满足全球的电力需求;预计十年之后,全球70%以上的发电量都将依赖于清洁能源。

B.总体看来,在我国的能源构成中,煤炭处于主体性地位,短期内仍是我国主要的能源来源,而清洁能源消费比重持续上升,光伏行业的发展尤为迅速。

C.推行构建全球能源互联网推动清洁能源绿色发展的倡议,不仅利于实现我国的伟大复兴,同时也利于实现人类社会的可持续发展,具有重大的意义。

D.我国提出的“一带一路”倡议,为我国的清洁能源技术向国际转移创造了良好的机遇,并以此实现互利共赢。对此,材料一与材料四都有相关表述。

(3)在“人类命运共同体”这一全球价值观的背景下,我国该如何发展清洁能源?请简要概括说明。

四.文言文阅读(共1小题)

8.阅读下面的文言文,完成下面小题。

于是张良至军门见樊哙。樊哙曰:“今日之事何如?”良曰:“甚急!今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。”哙曰:“此迫矣!臣请入,与之同命。”哙即带剑拥盾入军门交戟之卫士欲止不内樊哙侧其盾以撞卫士仆地哙遂入披帷西向立瞋目视项王头发上指目眦尽裂项王按剑而跽曰:“客何为者?”张良曰:“沛公之参乘樊哙者也。”项王曰:“壮士!赐之卮酒。”则与斗卮酒。哙拜谢,起,立而饮之。项王曰:“赐之彘肩。”则与一生彘肩。樊哙覆其盾于地,加彘肩上,拔剑切而啖之项王曰:“壮士!能复饮乎?”樊哙曰:“臣死且不避,卮酒安足辞!夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之。怀王与诸将约曰:‘先破秦入咸阳者王之。’今沛公先破秦入咸阳,毫毛不敢有所近,封闭宫室,还军霸上,以待大王来,故遣将守关者,备他盗出入与非常也。劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人,此亡秦之续耳。窃为大王不取也!”项王未有以应,曰:“坐。”樊哙从良坐。坐须臾,沛公起如厕,因招樊哙出。

沛公已出,项王使都尉陈平召沛公。沛公曰:“今者出,未辞也,为之奈何?”樊哙曰:“大行不顾细谨,大礼不辞小让。如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?”于是遂去。乃令张良留谢。良问曰:“大王来何操?”曰:“我持白壁一双,欲献项王。玉斗一双,欲与亚父。会其怒,不敢献。公为我献之。”张良曰:“谨诺。”当是时,项王军在鸿门下,沛公军在霸上,相去四十里。沛公则置车骑,脱身独骑,与樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人持剑盾步走,从郦山下,道芷阳间行。沛公谓张良曰:“从此道至吾军,不过二十里耳。度我至军中,公乃入。”

(节选自《鸿门宴》)

(1)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是

A.哙即带剑拥盾入/军门交戟之卫士欲止不内/樊哙侧其盾以撞/卫士仆地/哙遂入/披帷西向立/瞋目视项王/头发上指/目眦尽裂/

B.哙即带剑拥盾入军门/交戟之卫士欲止不内/樊哙侧其盾以撞/卫士仆地/哙遂入/披帷西向立/瞋目视项王/头发上指/目眦尽裂/

C.哙即带剑拥盾入/军门交戟之卫士欲止不内/樊哙侧其盾以撞/卫士仆地/哙遂入/披帷西向/立瞋目视项王/头发上指/目眦尽裂/

D.哙即带剑拥盾入军门/交戟之卫士欲止不内/樊哙侧其盾以撞/卫士仆地/哙遂入/披帷西向/立瞋目视项王/头发上指/目眦尽裂/

(2)下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是

A.跽,长跪。古人坐时臀部贴脚后跟,臀部离开脚后跟,腰伸直,就是跽。

B.卮,中国古代盛酒的器皿,相当于现在的酒杯。斗卮指的是大型的杯子。

C.侯,爵位名。从夏商到清朝都有。一般分公、伯、侯、子、男五个等级。

D.俎,有时指祭祀时盛肉的器物,有时指切肉用的砧板。文中意思是后者。

(3)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

A.樊哙勇猛威武,能言善辩。他进入项羽军营,表现得十分勇武,赢得了项羽对他的赞许;又把项羽说成秦王一般的人物,明贬实褒,使项羽无言以对。

B.刘邦十分精明,思虑周详。他在到鸿门之前,就把从鸿门到霸上的交通状况搞得一清二楚,而且准备了送给项羽和范增的礼物,逃走时留下张良善后。

C.刘邦注意细节,说话谨慎。当张良问他“来何操”时,他把表示一般性的“带着”的“操”字改成了表恭敬的“持”字,在项羽背后都不肯稍显不敬。

D.樊哙身为武将,显得粗豪。当刘邦问“未辞也,为之奈何”时,他认为项羽是做大事的人不会拘于礼节,何况刘邦还处于危险之中,所以不必告辞。

(4)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①故遣将守关者,备他盗出入与非常也。

②大行不顾细谨,大礼不辞小让。如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?

(5)联系前文可知,樊哙所说的话中有几句与刘邦对项伯说的几乎完全相同,这说明了什么?

五.诗歌阅读(共1小题)

9.阅读下面这首唐诗,完成后面的小题。

经鲁祭孔子而叹之①

李隆基

夫子何为者,栖栖②一代中。

地犹鄹氏邑,宅即鲁王宫③。

叹凤嗟身否④,伤麟怨道穷⑤。

今看两楹奠,当与梦时同⑥。

【注】①开无十三年冬,一向崇儒的唐玄宗到泰山封禅,路过孔子故里,亲自祭祀,写了这首诗,对孔于一生的坎坷际遇感叹不已。②栖栖:忙碌貌。③汉代刘馀封鲁王,拆了孔子故宅,改为鲁王宫。④《论语 子罕》:“子曰:凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫!”⑤《史说 礼子世家》:“及西狩见麟,(孔子)曰:吾道穷矣!”⑥《礼记 檀弓上》:“予畴昔之夜,梦坐奠于两檐之间。夫明王不兴,而天下谁能宗予?予殆将死也。”

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的两项是

A.诗的首联用了反问,既有对孔子的同情,又隐含着对其不合时宜做法的质疑。

B.“地犹”两句照应诗题,点出现在经过的这里就是孔子的出生地陬邑,感叹孔子的后人竟连自己的故居也不能自保。

C.颈联将孔子比作凤凰麒麟,感叹孔子生不逢时,到处碰壁,其思想也行不通。

D.尾联说孔子被后世隆重祭奠,他希望死后够留名和得到重视的梦想如今已然实现。

E.这首诗虽然用典很多,但都紧合孔子身世,故读起来也不觉其多。

(2)本诗尾联表达了作者的哪些情感,请简要分析。

六.默写(共1小题)

10.在横线处写出诗文原句(限选其中4道题)。

①“诗仙”李白追求个性自由,性格傲岸,对权贵不习惯仰视,《梦游天姥吟留别》中的“ , ”鲜明地表达了这种思想感情。

②孔子在《论语》中启发他的弟子们各言其志,曾皙是这样来表达自己人生理想的:“ , ,咏而归。”

③李清照的名句“生当作人杰,死亦为鬼雄”化用了《国殇》中“ , ”的诗句,展现出一种所向无惧的人生姿态。

④诸葛亮以其忠诚和智慧赢得了人们长久不衰的怀念,唐有杜甫在《蜀相》中感慨其“出师未捷身先死, 。”宋有陆游在《书愤》中赞叹其“ ,千载谁堪伯仲间。”

⑤中国古代诗词中写“愁”的妙句很多,李煜在《虞美人 春花秋月何时了》中的“ ? ”两句就形象地写出了愁之深重。

七.语言文字应用(共2小题)

11.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。

实际上大多数病毒远没有那么可怕,有的也不会使人得病。 冠状病毒本来致病的能力并不强,问题在于“变种”上。 变异的病毒和原来的不同了,① ,但也可能变成“杀伤力”更大的病毒。然而我们不必担心它会因反复变异而使杀伤力次第增大。 因为就杀伤力而言,变异就像赌博,② ,不断地赢下去的几率是微乎其微的。必须指出的是,杀伤力的大小不仅取决于病毒一方,③ 。当人群有足够多的人产生抗体具有免疫力之后,这种病毒对人类的威胁也就很小了。

12.仿照下面的话,借助对某一人物或事物既肯定又否定的语言形式,写两句耐人寻味的话。

例句:项羽轻易地放走了刘邦,不,那不是刘邦,那是楚霸王的千秋基业。

(1)

(2)

(培优篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高一年级第一单元练习卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共3小题)

1.下列对课文中加点词的解释,全都正确的一项是( )

A.毋吾以也:因为 率尔:急遽不加思考的样子 会同:诸侯朝见天子 三子者之撰:才能

B.牛羊何择:区别 有复于王者:禀报 挟泰山以超北海:用胳肢窝夹着 权然后知轻重:称量

C.莅中国:统治 恒产:不变的财产 放辟邪侈:逃避 救死而恐不赡:足 隐其无罪:痛惜

D.春服既成:穿定衣服 端章甫:古代的一种礼帽 以王为爱:吝啬 诚有百姓:确实

【解答】A.以:通“已”,止。译文:不要因我年长就不敢说话了。

B.正确。

C.辟:不正。译文:不服从约束,犯上作乱。

D.端:古代的一种礼服,此处活用为动词,穿礼服。译文:穿着礼服,戴着礼帽。

故选:B。

【点评】理解文言实词意思的技巧:

从语法搭配的角度辨析词性,从语义搭配的角度推测词义,从语境暗示的角度推断词义,从字形构成的角度推测词义,从词类活用(古今异义)等用法的角度判断词义,从句子结构对称的角度推断词义,从字音字形通假的角度推断词义。

2.下列对文章的概括与分析不正确的一项是( )

A.鸿门宴是项羽和刘邦在灭秦后长达五年斗争的开端,开始从刘邦和项羽的兵力对比,可以看出项羽占有绝对优势,战争的主动权在项羽手中。故事的开端是曹无伤告密。

B.刘邦本来是一个贪财好色之人,但是攻进咸阳之后,却“财物无所取,妇女无所幸”,想收买人心而争夺天下。

C.刘邦面对张良传来的项伯密报,一时间显得手足无措,但面对项伯时所表现出的一系列言行举止我们又可见刘邦很有心计、善于随机应变的一面。

D.刘邦借项伯的嘴向项羽表明自己“日夜望将军至”“不敢倍德”,可见刘邦对项羽由衷的尊敬。来到鸿门宴后的一番道歉之词更可以看出他对项羽非常恭顺、虔诚。

【解答】D.刘邦对项羽“由衷的尊敬”和“对项羽非常恭顺、虔诚”错,应该都是虚情假意。

故选:D。

【点评】广泛深入阅读考试大纲中规定的重点作家作品,掌握作品的内容、手法、技巧、感情,结合语境准确分析,仔细比对选项内容。

3.从文言句式角度看,下列各句中不同于其他三句的一句是( )

A.宜乎百姓之谓我爱也

B.是以后世无传焉,臣未之闻也

C.古之人不余欺也

D.保民而王,莫之能御也

【解答】A.主谓倒装句,应为“百姓之谓我爱也宜乎”。译为:百姓认为我很吝啬是应该的啊。

B.宾语前置句,应为“是以后世无传焉,臣未闻之也”。译为:因此后世没有流传。我没有听说过这事。

C.宾语前置句,应为“古之人不欺余也”。译为:古人没有欺骗我啊!

D.宾语前置句,应为“保民而王,莫能御之也”。译为:使人民安定从而称王,没有人可以抵御他。

故选:A。

【点评】宾语前置句中的两种类型:

一、否定句中代词作宾语,宾语前置。

格式:主语+否定词(莫、不、未、毋等)+宾语(余、之、自、尔等)+动词

(1)三岁贯女,莫我肯顾。(《硕鼠》)

译文:伺候你多年,你却不肯顾念我。

(2)秦人不暇自哀。(《阿房宫赋》)

译文:秦人来不及哀叹自己。

【提示】古汉语中常见的否定词(否定副词)有:不、毋、未、莫、弗、非、匪、糜、罔、无、勿。古汉语中常见的人称代词有:第一人称:吾、我、余、予、朕、自己,第二人称:尔、汝、若、而、乃,第三人称:彼、其、之、焉、他、渠、伊。

注意:否定句中代词宾语前置必须具备两个条件:第一:宾语必须是代词;第二,整个句子必须是否定句,即句子中必须有否定副词“不、未、莫、无”等或表示否定的不定代词“莫”。

二、疑问句中代词作宾语,宾语前置。

格式:主语+宾语(何、曷、焉、胡、谁等)+动词(介词+动词)。

(1)良问曰:“大王来何操?”(《鸿门宴》)

译文:张良问道:“大王来的时候拿了什么?”

(2)王曰:“缚者曷为者也?”(《晏子使楚》)

译文:大王问:“绑者的人是干什么的?”

【提示】古汉语中常见的疑问代词有:何、孰、安、曷、焉、胡、谁。

注意:疑问句中代词宾语前置必须具备两个条件:第一:宾语必须是疑问代词;第二:整个句子必须是疑问句。

二.填空题(共3小题)

4.用人和纳谏是否得当往往决定着政治斗争的成败。请分别用一个四字词语将下面这副对联的上下联补充完整。

上联:霸王 刚愎自用 ,鸿门放刘邦痛失天下

下联:沛公 知人善任 ,乌江围项羽喜得江山。

【解答】解答本题,要注意题干中“用人和纳谏是否得当往往决定着政治斗争的成败”的提示语,由此把握上下联所写内容.另外,结合平时所学内容根据人物性格,用四字词语写出.

答案:

(示例1)刚愎自用 知人善任(示例2)自以为是 从谏如流

【点评】对联特点:

对联文字长短不一,短的仅一、两个字;长的可达几百字.对联形式多样,有正对、反对、流水对、联球对、集句对等.但不管何类对联,使用何种形式,却又必须具备以下特点:

①要字数相等,断句一致.除有意空出某字的位置以达到某种效果外,上下联字数必须相同,不多不少.

②要平仄相合,音调和谐.传统习惯是“仄起平落”,即上联末句尾字用仄声,下联末句尾字用平声.

③要词性相对,位置相同.一般称为“虚对虚,实对实”,就是名词对名词,动词对动词,形容词对形容词,数量词对数量词,副词对副词,而且相对的词必须在相同的位置上.

④要内容相关,上下衔接.上下联的含义必须相互衔接,但又不能重覆.

5.背诵下面成语含义,并完成后面的题。

五十步笑百步:作战时后退了五十步的人讥笑后退了百步的人。比喻自己跟别人有同样的缺点错误,只是程度上轻一些,却毫无自知之明地去讥笑别人。

箪食壶浆:食:食物;浆:汤。百姓用箪盛饭,用壶盛汤来欢迎他们爱戴的军队。形容军队受到群众热烈拥护和欢迎的情况。

解民倒悬:解:解救;倒悬:人被倒挂,比喻处境困难、危急。比喻把受苦难的人民解救出来。

具体而微:具体:各部分已大体具备;微:微小。指事物的各个组成部分大体都有了,不过形状和规模比较小。不虞之誉:虞:料想;誉:称赞。没有意料到的赞扬。

好为人师:喜欢当别人的教师。形容不谦虚,自以为是,爱摆老资格。

不为已甚:已甚:过分。不做得太过分。多指对人的责备或处罚适可而止。

反求诸己:遇到挫折时切莫责怪他人,而应先反过来从自己身上找出问题的症结,并努力加以改正。

根据以上成语含义,下列语句成语使用不正确的是 ②

①闻一多《什么是儒家》:“孔子的见地还是远点,但比起冉求,也不过是以五十步笑百步而已。”

②在今年的两会记者会上,李克强总理明确表示,要切实落实精准扶贫工作,让处于箪食壶浆生活境况的困难户尽快地脱贫致富。

③近一两年来,他常常在心中琢磨着要得天下必须如何解民倒悬收买人心。(姚雪垠《李自成》第一卷第六章))

④这个朝代的变化具有深沉内敛的品格,瓷器就是诠释这一品格最好的注脚之一,而这件定窑瓷瓶即是具体而微的一例。

⑤鲁迅在《三闲集》里说过,不虞之誉,也和不虞之毁一样无聊。

⑥科学的态度是实事求是,自以为是和好为人师的态度是违背科学的。

⑦面对“熊孩子”的种种错误,家长的确应批评教育,但要把握好度,不可过分苛责,不为已甚应该是非常明智的选择。

⑧人类应当反求诸己,善待万物,在和谐中求永恒的快乐,寻求精神的彻底解放。

【解答】根据题干可知,该题选择“成语使用不正确的”。②语境为“生活境况的困难户”,而该成语意为“形容军队受到群众热烈拥护和欢迎的情况”,所以该成语与语境不合。错误。

故选:②。

【点评】正确运用成语,要弄清楚以下几种类型的错误:

一、看成语含义与前后文的修饰限制成分是否协调。

二、看成语意思与所处的语境是否吻合,是否造成大词小用或小词大用。

三、看成语的褒贬感彩是否适合所在的语境。

四、看成语适用的对象、范围和场合是否造成张冠李戴。

五、看成语运用是否因望文生义而误用。

六、看成语是否因画蛇添足而造成前后内容重复。

6.刑:

①刑于寡妻(同“型”典范、榜样,用作动词,做榜样) 对 (判断对错)

②然后从而刑之(处罚) 对 (判断对错)

【解答】答案:

①对

②对

【点评】一般地说,不管一个词有多少义项,在具体的语境中只能有一个确定的含义。因此,必要的知识储备与较强的语境意识结合起来,就是我们“理解常见实词在文中的含义”的关键。所以,平时要注意做必要的知识积累,阅读文言文篇段时要细心体察语境(上下文)的意思。要力戒孤立、片面。由于文言文单音词居多,这一现象特别突出。它们中有一个是本义,其余为引申义,要注意从本义推断引申义,结合具体句子确定词的正确含义。

三.现代文阅读(共1小题)

7.阅读下面的文字,完成各题。

材料一

未来,中国有望成为世界第一清洁能源大国,并通过“一带一路”倡议将先进的清洁能源技术向世界转移,重塑全球能源消费模式,实现互惠共赢。

未来20年,中国将在全球清洁能源产业中占举足轻重的地位。预计到2040年,全球能源需求将增长30%,对新型发电能力的投资扩大至10.2万亿美元。其中,7.4万亿美元将用于可再生能源发电,中国在该领域投资将超过6万亿美元。国际能源署认为,中国清洁能源投资的规模是推动全球低碳能源技术发展的关键。此外,中国还发行了近250亿美元的绿色债券,投资各种清洁能源基础设施,包括运输、资源保护和再循环、污染预防控制以及节能和生态防控等等。

“一带一路”倡议有助于将中国的可再生能源技术向国际转移。国际能源署数据表明,中国的风力和光伏发电技术实力雄厚,占据了全球三分之一的风力发电市场和四分之一的光伏发电市场。预计2030年,全球70%以上的发电增量将由可再生能源产生,而2050年超过77%的新增产能将来自风能和太阳能。

(摘自《“一带一路”将重塑全球清洁能源消费模式》,《财经国家周刊》2018年第25期)

材料二

2012~2017年分品种能源占能源消费总量的比重

年份 煤炭 石油 天然气 水电、成电、核电

2012 68.5% 17.0% 4.8% 9.7%

2013 67.4% 17.1% 5.3% 10.2%

2014 65.6% 17.4% 5.7% 11.3%

2015 63.7% 18.3% 5.9% 12.1%

2016 62.0% 18.3% 6.4% 13.3%

2017 60.4% 18.8% 7.2% 13.6%

(来源:中商产业研究网)

材料三

倡议构建全球能源互联网、推动清洁能源绿色发展是确保全球电力需求得以有效满足的基途径。这一提议是习近平总书记立足于当前全球电力能源发展情况,提出的具备高瞻性、长远性的发展计划,是继“一带一路”之后提出的又一重大倡议。

通过构建全球能源互联网,可以进一步推进清洁能源的发展进程,基本上能够形成以清洁能源为主导力量、以电力能源为中心力量的全球能源配置格局,有效实现全球能源转型升级。

全球能源互联网通过与物联网、互联网等进行深度融合,进一步带动新能源、新材料等战略性新兴产业的发展进程,基本上为我国新兴产业的创新提供较好的发展空间,对经济增长、结构调整等产生了积极的拉动作用。

构建全球能源互联网,能够有效夯实各国之间以及各组织之间的共赢效果。当前化石能源稀缺,各国广泛地采用风能以及太阳能等可再生资源作为主要的能源手段。通过构建全球能源互联网,基本上可以实现大规模开发与利用可再生资源的目的要求,能够进一步加强南南合作与南北合作力度,如将亚洲、非洲等地区的资源优势转化为可利用的经济资源,致力于解决电力短缺问题,尽可能地消除贫富之间的差距。

(摘自《构建全球能源互联网推动清洁能源绿色发展》,《科学导报》2018年第14期)

材料四

据国家能源局1月24日披露,截至2019年1月20日,我国在运核电机组达到45台,装机容量4590万千瓦,排名世界第三;在建机组11台,装机容量1218万千瓦。

国产崛起,核电已成国家新名片。目前国内拥有自主知识产权的三代核电技术主要是华龙一号和CAP1400.2018年1月,英国正式批准设立“华龙一号”通用设计审查,标志着中国拥有自主知识产权的三代核电技术,已经真正落地海上丝绸之路的终点﹣﹣英国。

中国核电已成为世界能源市场一支不容忽视的力量。今后一段时期是推动能源革命的蓄力加速期,是我国核电技术创新发展和“走出去”战略取得突破的关键时期,“一带一路”倡议为核电“走出去”创造了良好的发展机遇,我们要保障我国核电安全高效发展的同时,加快推动核电“走出去”,实现联动发展、互利共赢。

(摘编自“中国新能源网”)

(1)下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是 D

A.我国的风力和光伏发电技术实力雄厚;未来20年,我国在可再生能源发电领域的投资将超过6万亿美元,这会有力地推动全球低碳能源技术的发展。

B.从近六年的数据来看煤炭、石油这两种能源消费约占到我国一次能源消费总量的80%,但总体呈下降趋势,2017年两者合计占比低于80%,为79.2%。

C.全球能源互联网的构建,基本上可以达到开发与利用可再生资源的目的,有效实现全球能源的转型升级,还可以实现各国之间以及各组织之间的共赢。

D.我国的核电发展迅速,拥有领先世界的技术,在国际能源市场中不可小觑;我国实施“走出去”的战略,拥有自主知识产权的三代核电技术已落地英国。

(2)下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是 A

A.大力推动清洁能源的绿色发展,既能缓解环保压力,又能有效满足全球的电力需求;预计十年之后,全球70%以上的发电量都将依赖于清洁能源。

B.总体看来,在我国的能源构成中,煤炭处于主体性地位,短期内仍是我国主要的能源来源,而清洁能源消费比重持续上升,光伏行业的发展尤为迅速。

C.推行构建全球能源互联网推动清洁能源绿色发展的倡议,不仅利于实现我国的伟大复兴,同时也利于实现人类社会的可持续发展,具有重大的意义。

D.我国提出的“一带一路”倡议,为我国的清洁能源技术向国际转移创造了良好的机遇,并以此实现互利共赢。对此,材料一与材料四都有相关表述。

(3)在“人类命运共同体”这一全球价值观的背景下,我国该如何发展清洁能源?请简要概括说明。

【解答】(1)D.“拥有领先世界的技术,”在文中没有依据。故选D。

(2)A.“全球70%以上的发电量都将依赖于清洁能源。”表述错误,正确的表述是“全球70%以上的发电增量将由可再生能源产生”而不是“发电量”。故选A。

(3)本题中,要求在“人类命运共同体”这一全球价值观的背景下,我国该如何发展清洁能源?请简要概括说明。根据材料一“未来,中国有望成为世界第一清洁能源大国,并通过“一带一路”倡议将先进的清洁能源技术向世界转移,重塑全球能源消费模式,实现互惠共赢。”可以概括为:开展国际合作,通过“一带一路”倡议将先进的清洁能源技术向世界转移,重塑全球能源消费模式,实现互惠共赢;根据材料三“倡议构建全球能源互联网、推动清洁能源绿色发展是确保全球电力需求得以有效满足的基途径。”可以概括:倡议构建全球能源互联网、推动清洁能源绿色发展;根据材料四“一带一路”倡议为核电“走出去”创造了良好的发展机遇,我们要保障我国核电安全高效发展的同时,加快推动核电“走出去”,实现联动发展、互利共赢。可概括为:树立联动发展,互利互赢的理念,实施“走出去”战略。

答案:

(1)D

(2)A

(3)①开展国际合作,通过“一带一路”倡议将先进的清洁能源技术向世界转移,重塑全球能源消费模式,实现互惠共赢。②倡议构建全球能源互联网、推动清洁能源绿色发展③树立联动发展,互利互赢的理念,实施“走出去”战略。

【点评】非连续性文本的解题方法:

1.梳理层次明要点。阅读新闻类非连续性复合文本,首先,应梳理文本的结构,辨析清楚文本一共由几部分组成;其次,要根据材料的出处,从标题要素入手,整体把握各则材料的大致内容;最后,聚焦新闻中的导语、图表中的数据、报告中的结论、评论中的观点等关键信息,多元组合,整体把握非连续性文本的核心要义。有些文段没有明显中心句,必须对几个互有关联的句子进行意义整合,进而明确文本的主要观点。

2.审清要求细作答。单选题一般是梳理结构或句意理解,要看清题干是选择正确的还是不正确的一项;多选题一般是内容概括或观点分析与评价,要注意把非连续文本的相关内容关联起来一一进行比对;概括题的关键是审清题干的要求,把握概括的对象、数量、范围等要求,然后筛选有效信息进行优化组合。概括的基本方法有摘句法、连词法、归并法。无论哪种方法,尽量利用文本中的相关词句或数据作答。组合后的答案一定要用序号标出,且分点对齐。

四.文言文阅读(共1小题)

8.阅读下面的文言文,完成下面小题。

于是张良至军门见樊哙。樊哙曰:“今日之事何如?”良曰:“甚急!今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。”哙曰:“此迫矣!臣请入,与之同命。”哙即带剑拥盾入军门交戟之卫士欲止不内樊哙侧其盾以撞卫士仆地哙遂入披帷西向立瞋目视项王头发上指目眦尽裂项王按剑而跽曰:“客何为者?”张良曰:“沛公之参乘樊哙者也。”项王曰:“壮士!赐之卮酒。”则与斗卮酒。哙拜谢,起,立而饮之。项王曰:“赐之彘肩。”则与一生彘肩。樊哙覆其盾于地,加彘肩上,拔剑切而啖之项王曰:“壮士!能复饮乎?”樊哙曰:“臣死且不避,卮酒安足辞!夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之。怀王与诸将约曰:‘先破秦入咸阳者王之。’今沛公先破秦入咸阳,毫毛不敢有所近,封闭宫室,还军霸上,以待大王来,故遣将守关者,备他盗出入与非常也。劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人,此亡秦之续耳。窃为大王不取也!”项王未有以应,曰:“坐。”樊哙从良坐。坐须臾,沛公起如厕,因招樊哙出。

沛公已出,项王使都尉陈平召沛公。沛公曰:“今者出,未辞也,为之奈何?”樊哙曰:“大行不顾细谨,大礼不辞小让。如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?”于是遂去。乃令张良留谢。良问曰:“大王来何操?”曰:“我持白壁一双,欲献项王。玉斗一双,欲与亚父。会其怒,不敢献。公为我献之。”张良曰:“谨诺。”当是时,项王军在鸿门下,沛公军在霸上,相去四十里。沛公则置车骑,脱身独骑,与樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人持剑盾步走,从郦山下,道芷阳间行。沛公谓张良曰:“从此道至吾军,不过二十里耳。度我至军中,公乃入。”

(节选自《鸿门宴》)

(1)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是 B

A.哙即带剑拥盾入/军门交戟之卫士欲止不内/樊哙侧其盾以撞/卫士仆地/哙遂入/披帷西向立/瞋目视项王/头发上指/目眦尽裂/

B.哙即带剑拥盾入军门/交戟之卫士欲止不内/樊哙侧其盾以撞/卫士仆地/哙遂入/披帷西向立/瞋目视项王/头发上指/目眦尽裂/

C.哙即带剑拥盾入/军门交戟之卫士欲止不内/樊哙侧其盾以撞/卫士仆地/哙遂入/披帷西向/立瞋目视项王/头发上指/目眦尽裂/

D.哙即带剑拥盾入军门/交戟之卫士欲止不内/樊哙侧其盾以撞/卫士仆地/哙遂入/披帷西向/立瞋目视项王/头发上指/目眦尽裂/

(2)下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是 C

A.跽,长跪。古人坐时臀部贴脚后跟,臀部离开脚后跟,腰伸直,就是跽。

B.卮,中国古代盛酒的器皿,相当于现在的酒杯。斗卮指的是大型的杯子。

C.侯,爵位名。从夏商到清朝都有。一般分公、伯、侯、子、男五个等级。

D.俎,有时指祭祀时盛肉的器物,有时指切肉用的砧板。文中意思是后者。

(3)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是 D

A.樊哙勇猛威武,能言善辩。他进入项羽军营,表现得十分勇武,赢得了项羽对他的赞许;又把项羽说成秦王一般的人物,明贬实褒,使项羽无言以对。

B.刘邦十分精明,思虑周详。他在到鸿门之前,就把从鸿门到霸上的交通状况搞得一清二楚,而且准备了送给项羽和范增的礼物,逃走时留下张良善后。

C.刘邦注意细节,说话谨慎。当张良问他“来何操”时,他把表示一般性的“带着”的“操”字改成了表恭敬的“持”字,在项羽背后都不肯稍显不敬。

D.樊哙身为武将,显得粗豪。当刘邦问“未辞也,为之奈何”时,他认为项羽是做大事的人不会拘于礼节,何况刘邦还处于危险之中,所以不必告辞。

(4)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①故遣将守关者,备他盗出入与非常也。

②大行不顾细谨,大礼不辞小让。如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?

(5)联系前文可知,樊哙所说的话中有几句与刘邦对项伯说的几乎完全相同,这说明了什么?

【解答】(1)第一处,如果在“入”与”军门”之间断开,则“入”就缺少了宾语,语意不明。所以排除AC。第六处,如果在“向”与“立”之间断开,则“披帷西向”句子不完整,语意不明晰。所以排除D。译文:樊哙就带着剑拿着盾牌进了军营大门。交叉举戟的卫兵想拦住不让他进去。樊哙侧着他的盾牌一撞,卫兵们倒在地上。樊哙于是进去,揭开帷幕面向西站定,瞪着眼睛看项王,头发向上指着,眼眶都裂开了。

故选:B。

(2)C.“一般分公、伯、侯、子、男五个等级”错。五等爵位的顺序是公、侯、伯、子、男。故选:C。

(3)D.“他认为项羽是做大事的人,不会拘于礼节”错。“大行不顾细谨,大礼不辞小让”的意思是做大事不顾细节,行大礼不回避小小的责备,说的是刘邦。

故选:D。

(4)①故:特意;出入:偏义复词,偏“入”,进入;非常:意外的变故。译文:特意派遣将领把守函谷关的原因,是为了防备其他盗贼的进入和意外的变故。

②大行:做大事。细谨:小节。方:正。何辞:宾语前置,辞别什么。译文:做大事不必顾及小节,讲大礼不必计较小的谦让。现在人家正好比是菜刀和砧板,我们则好比是鱼和肉,告辞干什么呢?

(5)刘邦所说的“吾入关,秋毫不敢有所近,籍吏民,封府库,而待将军。所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也”和樊哙所说的几乎相同,说明在来鸿门之前,刘邦已经做好了准备,到鸿门之后,自己和部下的言语行动都做了安排,从而做到有备无患。

答案:

(1)B

(2)C

(3)D

(4)①特意派遣将领把守函谷关的原因,是为了防备其他盗贼的进入和意外的变故。

②做大事不必顾及小节,讲大礼不必计较小的谦让。现在人家正好比是菜刀和砧板,我们则好比是鱼和肉,告辞干什么呢?

(5)说明刘邦在到鸿门前,对到鸿门之后的言语行动都作了周密细致的安排,乃是有备而来。

参考译文:

于是张良到军营门口找樊哙。樊哙问:“今天的事情怎么样?”张良说:“很危急!现在项庄拔剑起舞,他的意图常在沛公身上啊!”樊哙说:“这太危急了,请让我进去,跟他同生死。”于是樊哙拿着剑,持着盾牌,冲入军门。持戟交叉守卫军门的卫士想阻止他进去,樊哙侧着盾牌撞去,卫士跌倒在地上,樊哙就进去了,掀开帷帐朝西站着,瞪着眼睛看着项王,头发直竖起来,眼角都裂开了。项王握着剑挺起身问:“客人是干什么的?”张良说:“是沛公的参乘樊哙。”项王说:“壮士!赏他一杯酒。”左右就递给他一大杯酒,樊哙拜谢后,起身,站着把酒喝了。项王又说:“赏他一条猪的前腿。”于是给了他一个生的猪前腿。樊哙把他的盾牌扣在地上,把猪的前腿放在盾上,拔出剑来切着吃。项王说:“壮士!还能喝酒吗?”樊哙说:“我死都不怕,一杯酒有什么可推辞的?秦王有虎狼一样的心肠,杀人惟恐不能杀尽,惩罚人惟恐不能用尽酷刑,所以天下人都背叛他。怀王曾和诸将约定:‘先打败秦军进入咸阳的人封作王。’现在沛公先打败秦军进了咸阳,一点儿东西都不敢动用,封闭了宫室,军队退回到霸上,等待大王到来。特意派遣将领把守函谷关的原因,是为了防备其他盗贼的进入和意外的变故。这样劳苦功高,没有得到封侯的赏赐,反而听信小人的谗言,想杀有功的人,这只是灭亡了的秦朝的继续罢了。我以为大王不应该采取这种做法。”项王没有话回答,说:“坐。”樊哙挨着张良坐下。坐了一会儿,刘邦起身上厕所,趁机把樊哙叫了出来。

刘邦出去后,项王派都尉陈平去叫刘邦。刘邦说:“现在出来,还没有告辞,这该怎么办?”樊哙说:“做大事不必顾及小节,讲大礼不必计较小的谦让。现在人家正好比是菜刀和砧板,我们则好比是鱼和肉,告辞干什么呢?”于是就决定离去。刘邦就让张良留下来道歉。张良问:“大王来时带了什么东西?”刘邦说:“我带了一对玉璧,想献给项王;一双玉斗,想送给亚父。正碰上他们发怒,不敢奉献。你替我把它们献上吧。”张良说:“好。”这时候,项王的军队驻在鸿门,刘邦的军队驻在霸上,相距四十里。刘邦就留下车辆和随从人马,独自骑马脱身,和樊哙、夏侯婴、靳强、纪信四人拿着剑和盾牌徒步逃跑,从郦山脚下,取道芷阳,抄小路走。刘邦对张良说:“从这条路到我们军营,不过二十里罢了,估计我回到军营里,你才进去。”

【点评】在考试过程中,不少的同学在读完一遍文言文后就开始作答,这种做法是很不正确的。解答文言文题目,应遵循三个步骤:

第一步:初读全文,整体感知,把握大意。要求集中心思,稳住神,快速地浏览一遍。初步明确“什么时间、什么人、什么事、前因后果、谁说了什么话”等等,读懂个大概即可,因为高考作为选拔性的考试,要一遍把它全部读懂,很少人能够办到。

第二步:细读题目,认真研读字、词、句,在这一步阅读中,要根据题干的要求,结合各选项的具体内容,一一落实,理解要求作答的字、词、句、段在文段中的位置,运用课内所学的知识(实词、虚词、活用、句式等),解决完成较为容易的题目。

第三步:再读全文,加深理解。这一步是要解决较难的题目,加深对文意的理解,又纠正前两步中出现的偏差,是一个深入和复核的过程。

五.诗歌阅读(共1小题)

9.阅读下面这首唐诗,完成后面的小题。

经鲁祭孔子而叹之①

李隆基

夫子何为者,栖栖②一代中。

地犹鄹氏邑,宅即鲁王宫③。

叹凤嗟身否④,伤麟怨道穷⑤。

今看两楹奠,当与梦时同⑥。

【注】①开无十三年冬,一向崇儒的唐玄宗到泰山封禅,路过孔子故里,亲自祭祀,写了这首诗,对孔于一生的坎坷际遇感叹不已。②栖栖:忙碌貌。③汉代刘馀封鲁王,拆了孔子故宅,改为鲁王宫。④《论语 子罕》:“子曰:凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫!”⑤《史说 礼子世家》:“及西狩见麟,(孔子)曰:吾道穷矣!”⑥《礼记 檀弓上》:“予畴昔之夜,梦坐奠于两檐之间。夫明王不兴,而天下谁能宗予?予殆将死也。”

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的两项是 AC

A.诗的首联用了反问,既有对孔子的同情,又隐含着对其不合时宜做法的质疑。

B.“地犹”两句照应诗题,点出现在经过的这里就是孔子的出生地陬邑,感叹孔子的后人竟连自己的故居也不能自保。

C.颈联将孔子比作凤凰麒麟,感叹孔子生不逢时,到处碰壁,其思想也行不通。

D.尾联说孔子被后世隆重祭奠,他希望死后够留名和得到重视的梦想如今已然实现。

E.这首诗虽然用典很多,但都紧合孔子身世,故读起来也不觉其多。

(2)本诗尾联表达了作者的哪些情感,请简要分析。

【解答】(1)A.“对孔子不合时宜做法的质疑”错,全诗以疑问入笔,表现出作者于孔子神像前谦恭行礼,心中感慨万千,口内喃喃自语的情状。开头两句表达作者对孔子既同情又敬佩的感情。

C.“将孔子比作凤凰麒麟”错,传说凤凰是祥瑞的象征,出现就是表示天下太平;圣人受命,黄河就出现图画。孔子借此比喻当时天下清明无望。麒麟是瑞兽,象征太平盛世。相传孔子见人捕获了麟,曾大为悲痛地说:麟出而死,我的愿望无法实现了。

故选AC。

(2)首先理解“今看两楹奠,当与梦时同”这两句诗意:如今我来祭奠,看见两楹之间的奠仪如此隆重,应当就是孔子当年梦见的那样,他的梦想今天终于变成了现实,该多么高兴啊!单单分析这句话就可以得出“欣慰之情”,第二分析关键词“楹奠”,可以知道是两楹之间祭祀孔子的隆重奠仪,这表现对圣贤的敬仰之情;第三,知人论世,作者是皇帝,现在又是实现孔子无法实现的政治理想,结合上面的诗句可以看出他将自己与孔子之前的困境相对比,得出答案三:自得之意。

答案:

(1)AC

(2)①欣慰之情。诗歌尾联的意思是,如今我来祭奠,看见两楹之间的奠仪如此隆重,应当就是孔子当年梦见的那样,他的梦想今天终于变成了现实,该多么高兴啊!表达了作者的欣慰之情。②敬仰之情。尾联写眼前隆重的祭奠仪式,表达出人们也包括作者对孔子的崇敬和敬仰。③自得之意。尾联也隐含着作者以明王自居的意思,觉得现在天下已经大治,实现了孔子的社会、政治理想,“天下谁能宗予”的“谁”正是自己,不无自得之意。

译文:

孔老夫子一身奔波,究竟有何所求?忙忙碌碌周游列国,疾恶鄙陋世俗。

先圣诞生于邹氏邑,后来迁居曲阜;这宅院鲁王原想毁它,而扩建宫府。

孔子曾经叹息:凤凰不至生不逢时;见麒麟他伤心哭说,我已穷途末路!

而今到此,瞻仰两楹间对他的祭奠;与他当年梦见坐享其间,并无不殊。

赏析:

此诗意在“感叹”孔子的际遇。全诗以疑问入笔,表现出作者于孔子神像前谦恭行礼,心中感慨万千,口内喃喃自语的情状。作者着笔于“叹”“嗟”“伤”“怨”,写出了对己对孔子虽“叹”实“赞”之情,立意集于以“叹”代“赞”,既表达了自己对孔子一生郁郁不得志的叹息之情,又赞扬了孔子“明知其不可为而为之”的超凡脱俗的用世精神,发人深省。

此诗用典极多。首联“夫子何为者?栖栖一代中”即出自《论语 宪问》:“微生亩问孔子曰:‘丘何为是栖栖者欤?无乃为佞乎?’孔子曰:‘非敢为佞,疾固也。’”此句本是孔子的愤懑之言,孔子自称忙忙碌碌,并非逞口舌之长,只是痛恨世人顽固不化,才著书立说,教化世人。作者化用此典故,抒发了自己的无限感慨,像孔子这样的大圣人,虽终其一生于诸侯之间,劳碌不停,但最终也未能实现自己的理想,这是非常悲哀的一件事。作者的同情之心,一览无余。另一方面,孔子一生奔波劳苦,为的却是天下的苍生,虽屡遭误解,仍孜孜以求,这又是无比可敬的。因此这一句诗便高度概括了孔子一生的功绩和高贵品质,也表达了作者对孔子的景仰和钦服。

颔联承接上句,依旧是引用典故,赞叹了孔子的旧居,孔安国《尚书序》载:“鲁恭王坏孔子旧宅,以广其居,升堂闻金石丝竹之声,乃不坏宅。”写帝王诸侯想要扩建宫殿,也不敢妄动孔子的故居。表明孔子的功绩即便贵为王侯也望尘莫及,旨在高度评价孔子的尊崇地位。这里诗人借用此典故以孔子的旧邑故居因为其主人的威望,得以保存至今日,意在侧面说明孔子受后世万民的敬仰,故居尚且如此,何况孔子本人。含蓄、婉转地表达了自己对孔子的敬重之情。同时,在这里,诗人委婉地把帝王举止和孔子功绩结合起来,暗示读者自己也希望入孔子般,承载万民兴衰于双肩。

颈联是孔子的自伤之词,也是借用典故,借孔子自叹命运不济,生不逢时,政治理想难以实现,真实再现了孔子当年孤寂,凄凉的心境。《论语 子罕》中载:“子曰:‘凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫!”传说凤凰现身,河洛图出,是象征圣王出世的瑞兆,然而孔子生逢春秋乱世,刀兵四起。诸侯们只关心自己的领土、霸权、兵力,没有肯行仁义的圣王,因此孔子自叹儒学之道没有用武之地,而自己这些致力于推行德政的人也如那只被愚人猎捕的麒麟一般,早晚要被这个穷兵黜武的时代所绞杀。“嗟身否”感怀身世,“伤麟怨”则叹息王道难行。这些都足以唤起了人们对孔子的深深同情和深切的感慨。也表明作者决意推行仁政,以告慰孔子泉下亡灵。

尾联既是孔子“昨日”的梦想,也是“今日”的现实,当然也可以理解为作者一直都有拜祭孔子灵位的梦想,终得实现。“两楹奠”出自《礼记 檀弓上》,本表示出祭奠礼仪的隆重与庄严,用于此,更意为后世对孔子的万分敬重,末句“与梦时同”又完全符合孔子生前梦见自己死后,灵柩停放在两楹之间的梦境。孔子不求生前得到大家的认同,只希望在自己死后,儒学能够得到弘扬,王道能够被人主推行,而今梦想成真,也算是对孔子辗转一生的弥补吧。诗人举目仰望,孔子的塑像正端坐在殿堂前的两楹之间,受人祭拜。作者满怀慰藉之情,祭拜于孔子的灵前,不论是叹惜、感伤,还是哀怨都深深地融入到了对孔子的“赞”中,以“与梦同”表达了自己对孔子梦想终于实现的欣慰之情,也表达了诗人对孔子的“明之其不可为而为之”这一用世精神终被广大人民所接受的肯定。

这首诗追述了孔子一生郁郁不得志的悲惨遭遇,反映了孔子令人悲叹的命运。为实现“郁郁乎文哉”的理想社会,孔子一生碌碌奔波,结果却无处安身,甚至被困陈蔡,险些丧命。但孔子始终没有背叛自己的道德信仰。纵使明知凤图难出,王道难行,明知自己必将如麒麟般惨遭捕杀,也要坚守道德的崇高,只为将来自己的仁义思想能够大行于天下,为苍生谋福,也就在所不惜。既表达了自己对孔子的深切同情,又赞美和褒扬了孔子。结合史料可知,唐玄宗对儒学确实非常推崇,因而他对这位儒学创始人的感情也是真实而深挚的。正是因为作者能把自己的崇敬融入到孔子的深致悼念中,才使得这首诗读来深切质朴,令人信服。

就艺术形式来看,这首诗句句用典颇有堆砌典故之嫌,且诗语质朴无华,在遣词造句上也并无推陈出新之处,算不上是上乘之作,但此诗所反映出的思想和胸襟在历代帝王之作中并不多见。这一点是值得肯定的。另外,悼念孔子所选择的视角十分准确也是一大成功之处。孔子一生生活复杂坎坷,此诗只选择他的栖遑不遇的一面,简单几言,就概括了孔子一生的大事。首两句是叹惜,三、四句是叹美,五、六句是再叹惜,后两句再叹美。全诗命意构思,严正得体。比及一般的咏叹之诗,颇显境界之大,立意之深。

【点评】如何鉴赏诗歌:

(一)关注标题,明确内容和情感

标题是解读诗歌内容和形式的关键。因为诗歌的标题一般交代时间、地点、人物、情感倾向等,可以揭示思想内容,可以让人明了是哪一类诗歌,进而明了全诗的结构及表现手法等,便于快速理解诗歌。

(二)关注作者,知人论世多关联

读诗讲究“知人论世”,所以,一定要重视诗歌的作者。要尽量了解作者的身世、所处的时代特点,及创作倾向、主要内容、作品风格特点等。

(三)关注注释隐含义

高考所选诗歌大多附有注释。注释或解释疑难词语、地名,帮助考生读懂诗句;或介绍写作背景,暗示诗歌的思想主题;或介绍相关诗句,帮助考生理解诗歌用典或意境;或介绍作者,暗示诗歌的思想情感或写作风格。

(四)关注意象寄托意

意象是诗人思想感情的寄托,古人写诗喜欢用一些意象传达大致相同的思想感情。

(五)关注关键词句情感意

关键词主要是名词、动词、形容词,它们通常体现诗人思想情感或暗示主旨。情感往往体现在只言片语上,要善于把握这样的词句,借此领悟情感。

六.默写(共1小题)

10.在横线处写出诗文原句(限选其中4道题)。

①“诗仙”李白追求个性自由,性格傲岸,对权贵不习惯仰视,《梦游天姥吟留别》中的“ 安能摧眉折腰事权贵 , 使我不得开心颜 ”鲜明地表达了这种思想感情。

②孔子在《论语》中启发他的弟子们各言其志,曾皙是这样来表达自己人生理想的:“ 浴乎沂 , 风乎舞雩 ,咏而归。”

③李清照的名句“生当作人杰,死亦为鬼雄”化用了《国殇》中“ 身既死兮神以灵 , 魂魄毅兮为鬼雄 ”的诗句,展现出一种所向无惧的人生姿态。

④诸葛亮以其忠诚和智慧赢得了人们长久不衰的怀念,唐有杜甫在《蜀相》中感慨其“出师未捷身先死, 长使英雄泪满襟 。”宋有陆游在《书愤》中赞叹其“ 出师一表真名世 ,千载谁堪伯仲间。”

⑤中国古代诗词中写“愁”的妙句很多,李煜在《虞美人 春花秋月何时了》中的“ 问君能有几多愁 ? 恰似一江春水向东流 ”两句就形象地写出了愁之深重。

【解答】①安能摧眉折腰事权贵 使我不得开心颜(“摧”易错为“催”)

②浴乎沂 风乎舞雩(“沂”“雩”易错)

③身既死兮神以灵 魂魄毅兮为鬼雄(“既”易错为“即”)

④长使英雄泪满襟 出师一表真名世(“襟”易错为“巾”)

⑤问君能有几多愁 恰似一江春水向东流(背上即可)

【点评】虞美人

1.词中一个诘句惊心动魄,把李煜的愁闷劈空倾泻下来,这个句子是:春花秋月何时了?往事知多少.这其中包涵宇宙的永恒和人生的短暂无常之意.

2.词中含蓄地表现出李煜对人生绝望的句子是:春花秋月何时了?往事知多少.

3.表现词人在永不停止消逝的时光面前感慨无限,同时放笔呼号,发出一声深沉的浩叹的句子是:小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中.

4.直接抒发亡国之恨的句子是:小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中.

5.用对比手法,反衬出人生无常的句子是:雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改.

6.词人遥望金陵想象,并传出物是人非的无限怅恨的慨叹的句子是:雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改.

7.李煜的《虞美人》一词中用比喻.夸张.设问手法写出愁思的多与深广的句子是:问君能有几多愁?恰似一江春水向东流.这与李白的“白发三千丈,缘愁似个长”有异曲同工之妙.

8.以水喻愁的名句,将抽象的情感形象化的句子是:问君能有几多愁?恰似一江春水向东流.

9.将现实与过去对比来写的句子是:春花秋月何时了?往事知多少.小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中.

10.把抽象的感情形象化,写愁的多与绵绵不断的句子是:问君能有几多愁?恰似一江春水向东流.

七.语言文字应用(共2小题)

11.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。

实际上大多数病毒远没有那么可怕,有的也不会使人得病。 冠状病毒本来致病的能力并不强,问题在于“变种”上。 变异的病毒和原来的不同了,① 它可能变得无害 ,但也可能变成“杀伤力”更大的病毒。然而我们不必担心它会因反复变异而使杀伤力次第增大。 因为就杀伤力而言,变异就像赌博,② 总是有输有赢 ,不断地赢下去的几率是微乎其微的。必须指出的是,杀伤力的大小不仅取决于病毒一方,③ 还取决于人群的免疫力 。当人群有足够多的人产生抗体具有免疫力之后,这种病毒对人类的威胁也就很小了。

【解答】语段介绍了冠状病毒的相关知识。第一处根据“变异的病毒和原来的不同了”,填入“它可能变得无害”;第二处根据“因为就杀伤力而言,变异就像赌博”,填入“总是有输有赢”;第三处根据“必须指出的是,杀伤力的大小不仅取决于病毒一方”,填入“还取决于人群的免疫力”。注意字数的限制。

答案:

①它可能变得无害;

②总是有输有赢;

③还取决于人群的免疫力。

【点评】答好语句补写题的关键词:

1.阅读:语句补写题虽说考的主要是语言连贯能力,但首先应是阅读能力。

2.推导:要从两个角度推导:一是据上下文逻辑的发展推导出所补写语句的内容,做到内容上扣得紧;二是由与上下文相关词语、句式的照应推导出所补写语句的句式及形式上的衔接语,做到形式上接得上。

3.检查:检查补写后内容是否符合题干要求、语言是否连贯、有无语病、是否简洁等。要防止草率审题,盲目机械地答题,如果发现问题要及时纠错。最好在写好后代入原文读一读,看看是否真的连贯、贴切、严密。

12.仿照下面的话,借助对某一人物或事物既肯定又否定的语言形式,写两句耐人寻味的话。

例句:项羽轻易地放走了刘邦,不,那不是刘邦,那是楚霸王的千秋基业。

(1) 范增气愤地击碎了玉斗,不,那不是玉斗,那是范增功败垂成的计划。

(2) 黑色的天幕上镶嵌着星星,不,那不是星星,那是妈妈期盼孩子回家的眼睛。

【解答】所仿写句子的格式为“……,不,那不是……,那是……”,第一处为对某一人物或事物肯定或否定的叙述,第二处从反面进行评述,第三处点明其中蕴含的哲理或道理,注意语言要耐人寻味。

答案:

(1)范增气愤地击碎了玉斗,不,那不是玉斗,那是范增功败垂成的计划。

(2)黑色的天幕上镶嵌着星星,不,那不是星星,那是妈妈期盼孩子回家的眼睛。

【点评】做好仿句需要做到下面几点:(1)理解原句的意义,特别是隐含意义,保证仿写的句与原句的句意一样。(2)注意原句的句式特点,特别是分句间的关系,要注意关联词的使用。有时原句在标点中也有暗示,如分号表示要写并列关系复句,冒号表示要总括。(3)注意原句的修辞方法,仿句要与之相同。(4)注意原句的用词特点,如词语的褒贬雅俗等,仿句用词越像越好。(5)注意例句的感情基调,如忧伤、喜悦、沉重、明快等,仿句要一致。

第1页(共1页)

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])