部编版语文七年级下册第11课《老王》教案

文档属性

| 名称 | 部编版语文七年级下册第11课《老王》教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 21.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《老王》

【教学目标及重难点】

通过文本细读,体会作者一家与老王之间的珍贵情谊,理解老王身上闪耀的人性之美。(教学重点)

结合时代背景,解读老王临终前赠送香油和鸡蛋的丰富内涵。(教学重点)

3. 探究作者对老王心怀“愧怍”对深刻原因,体会作者在平和语调中流露出对叹惋和感伤。(教学难点)

【教学手段】

讲授法、讨论法

【教学过程】

一、初见,一个人

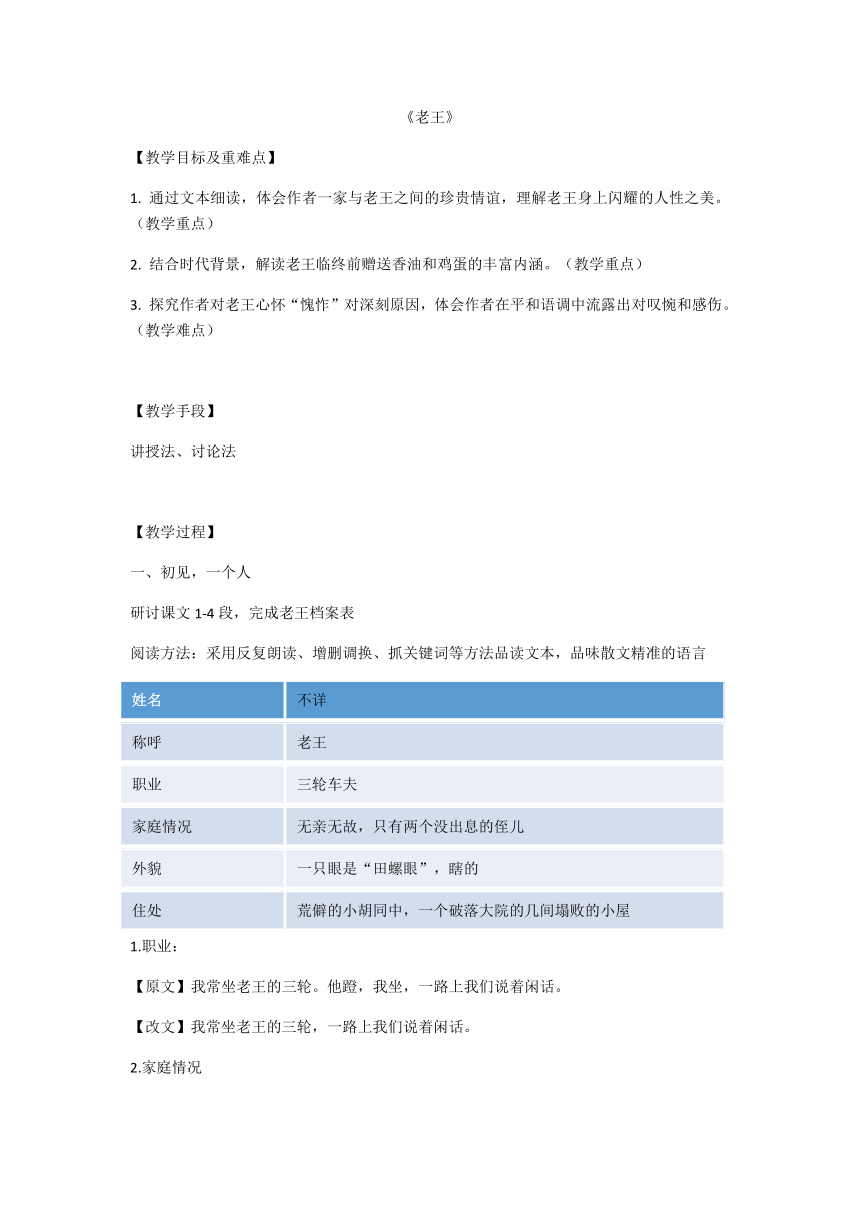

研讨课文1-4段,完成老王档案表

阅读方法:采用反复朗读、增删调换、抓关键词等方法品读文本,品味散文精准的语言

姓名 不详

称呼 老王

职业 三轮车夫

家庭情况 无亲无故,只有两个没出息的侄儿

外貌 一只眼是“田螺眼”,瞎的

住处 荒僻的小胡同中,一个破落大院的几间塌败的小屋

1.职业:

【原文】我常坐老王的三轮。他蹬,我坐,一路上我们说着闲话。

【改文】我常坐老王的三轮,一路上我们说着闲话。

2.家庭情况

【原文】有个哥哥,死了,有两个侄儿,“没出息”,此外就没什么亲人。

【改文】有个死掉了的哥哥,有两个“没出息”的侄儿。

3.外貌

A. 有人说,这老光棍大约年轻时不老实,害了什么恶病,瞎掉了一只眼。

B. 他也许是从小营养不良而瞎了一眼,也许是得了恶病,反正同是不幸,而后者该是更深的不幸。

4.住处

……问起那里是不是他的家。他说,住那儿多年了。

5.小结:________的老王

二、再现,一段回忆

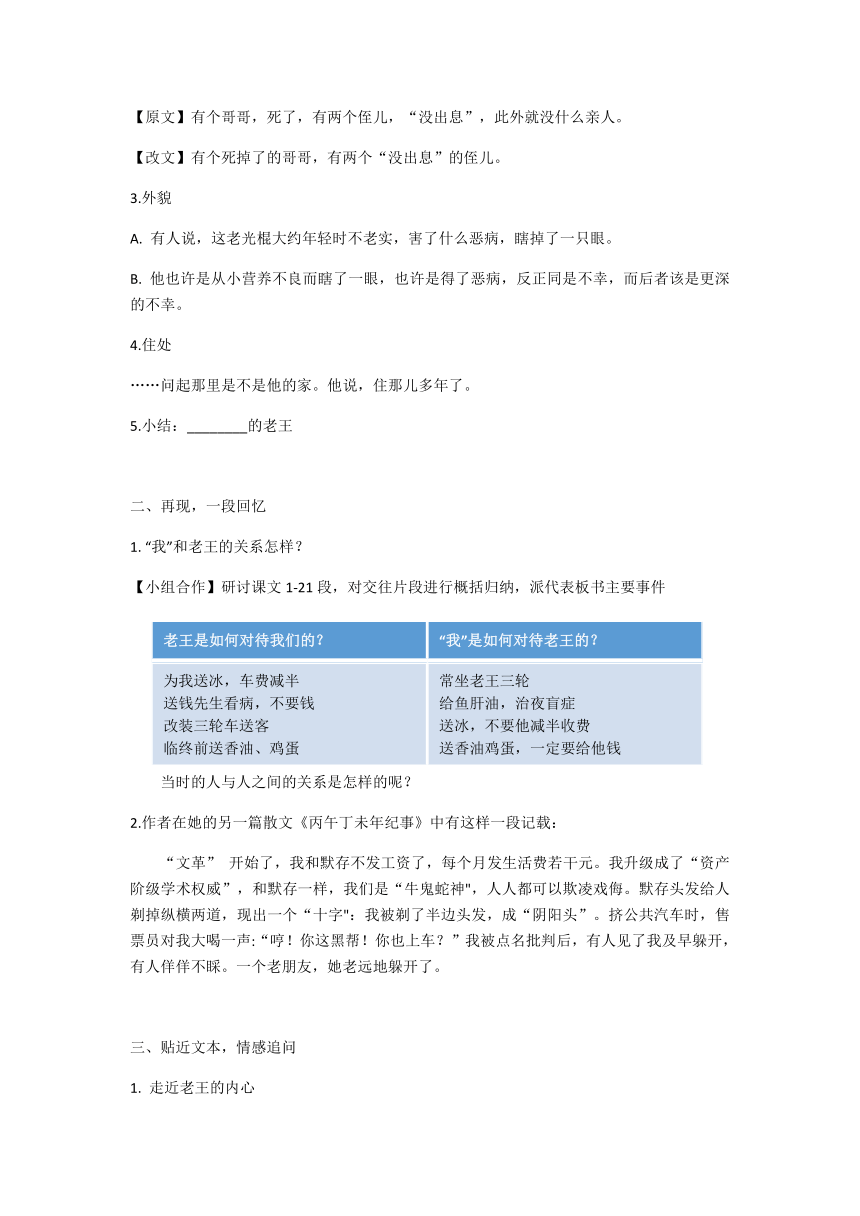

1. “我”和老王的关系怎样?

【小组合作】研讨课文1-21段,对交往片段进行概括归纳,派代表板书主要事件

老王是如何对待我们的? “我”是如何对待老王的?

为我送冰,车费减半 送钱先生看病,不要钱 改装三轮车送客 临终前送香油、鸡蛋 常坐老王三轮 给鱼肝油,治夜盲症 送冰,不要他减半收费 送香油鸡蛋,一定要给他钱

当时的人与人之间的关系是怎样的呢?

作者在她的另一篇散文《丙午丁未年纪事》中有这样一段记载:

“文革” 开始了,我和默存不发工资了,每个月发生活费若干元。我升级成了“资产阶级学术权威”,和默存一样,我们是“牛鬼蛇神",人人都可以欺凌戏侮。默存头发给人剃掉纵横两道,现出一个“十字":我被剃了半边头发,成“阴阳头”。挤公共汽车时,售票员对我大喝一声:“哼!你这黑帮!你也上车?”我被点名批判后,有人见了我及早躲开,有人佯佯不睬。一个老朋友,她老远地躲开了。

三、贴近文本,情感追问

1. 走近老王的内心

找出文章中对老王进行直接描写的句子,探究、分析老王的内心需求

【示例】D8:有一天,我在家听到打门,开门看见老王直僵僵(反复)地镶嵌(反常规)在门框里。往常他坐在蹬三轮的座上,或抱着冰伛着身子进我家来,不显得那么高。也许他平时不那么瘦,也不那么直僵僵的。他面如死灰,两只眼上都结着一层翳,分不清哪一只瞎,哪一只不瞎。说得可笑些,他简直像棺材里倒出来的,就像我想象里的僵尸(比喻),骷髅上绷着一层枯黄的干皮,打上一棍就会散成一堆白骨(夸张)。我吃惊地说:“啊呀,老王,你好些了吗?”

2.走进作者的内心

老王的情感是否得以安放?找出表示作者言行的语句,体会作者内心

【示例1】“我不是要钱。”“我知道,我知道——不过你既然来了,就免得托人捎了。”(D13-14)

【示例2】他也许觉得我这话有理,站着等我。(D15)

【示例3】可是过些时老王病了,不知什么病,花钱吃了不知什么药,总不见好。开始几个月他还能扶病到我家来,以后只好托他同院的老李来代他传话了。(D7)

3.情感错位

由于作者一家对他饱含同情,让老王产生了误解,他误以为“我们”一家已经把他当成了朋友,甚至亲人。

拓展阅读:

乞丐

屠格涅夫

我在街上走着……一个乞丐——一个衰弱的老人挡住了我。红肿的、含着泪水的眼睛,发青的嘴唇,粗糙、褴褛的衣服,龌龊的伤口……呵,贫困把这个不幸的人,弄成什么样子啊!

他向我伸出一只红肿、肮脏的……他呻吟着,他哀求施舍。我伸手搜索自己所有的口袋……没有钱包,没有表,也没有一块手帕……我随身什么东西.也没带。

但乞丐在等待着……他伸出来的手,无力地摆动着和发着颤。

我惘然无措,惶惑不安,紧紧地握了握这只肮脏的发抖的手:“请原谅,兄弟!”乞丐那对红肿的眼睛凝视着我:他发青的嘴唇笑了笑一而且,他也紧紧地握了握我变得冷起来的手指。“哪儿的话,兄弟!" 他嘟哝着说,“这已经是很可感谢的了,这也是恩惠啊,兄弟!”

我明白,我也从我的兄弟那儿得到了恩惠。

四、领悟,心路历程

【阅读方法提示】散文重在表达“我之心”。看似记叙生活中的人和事,但最终指向作者的情感与体悟。

几年过去了,我渐渐明白:那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍。

1.卒章显志

即在文章结尾,用一两句话点明中心。

2.对比原稿

那是一个多吃多占的人对不幸者对愧怍。

3.回忆性散文的特点

里面有两个“我”,一个是事件发生当时的“我”,另一个是写“这篇文章”时的“我”。这二者虽然都是作者本人,但是不同时期的作者,在情感、态度、价值观等方面有所不同。

当时的“我”:害怕、恐惧、以强笑回应,以金钱搪塞。

现在的“我”:深深忏悔自已当年在精神上对老王的冷漠。

4.杨绛《走在人生边上》

每个人如果回忆自己一生的经历,会看到某事错了,某事是不该的,但当时或是出于私心,或是出于无知,或虚荣,或骄矜等等,于是做了不该做的事,或该做的事没有做,犯了种种错误。而事情已成过去,灵性良心事后负疚抱愧,已追悔莫及。

由此,我们读到一个怎样的作者?

我们看到杨绛对自己生命的反思,一个正直心灵的痛苦自审,一个最无责任者对自己责任的拷问,这种知识分子的自省意识,这种难能可贵的责任担当,这种伟大的人性光辉让人肃然起敬!

五、小结

先生杨绛,被称为“最贤的妻,最才的女”,在中国传统里,尊女性为先生,往往因为超越了狭隘性别而得到普遍认可的人格。第一个将世界名著《堂吉诃德》翻译为汉语的人……2016年5 月25日,105 岁的杨绛离我们而去。

【教学目标及重难点】

通过文本细读,体会作者一家与老王之间的珍贵情谊,理解老王身上闪耀的人性之美。(教学重点)

结合时代背景,解读老王临终前赠送香油和鸡蛋的丰富内涵。(教学重点)

3. 探究作者对老王心怀“愧怍”对深刻原因,体会作者在平和语调中流露出对叹惋和感伤。(教学难点)

【教学手段】

讲授法、讨论法

【教学过程】

一、初见,一个人

研讨课文1-4段,完成老王档案表

阅读方法:采用反复朗读、增删调换、抓关键词等方法品读文本,品味散文精准的语言

姓名 不详

称呼 老王

职业 三轮车夫

家庭情况 无亲无故,只有两个没出息的侄儿

外貌 一只眼是“田螺眼”,瞎的

住处 荒僻的小胡同中,一个破落大院的几间塌败的小屋

1.职业:

【原文】我常坐老王的三轮。他蹬,我坐,一路上我们说着闲话。

【改文】我常坐老王的三轮,一路上我们说着闲话。

2.家庭情况

【原文】有个哥哥,死了,有两个侄儿,“没出息”,此外就没什么亲人。

【改文】有个死掉了的哥哥,有两个“没出息”的侄儿。

3.外貌

A. 有人说,这老光棍大约年轻时不老实,害了什么恶病,瞎掉了一只眼。

B. 他也许是从小营养不良而瞎了一眼,也许是得了恶病,反正同是不幸,而后者该是更深的不幸。

4.住处

……问起那里是不是他的家。他说,住那儿多年了。

5.小结:________的老王

二、再现,一段回忆

1. “我”和老王的关系怎样?

【小组合作】研讨课文1-21段,对交往片段进行概括归纳,派代表板书主要事件

老王是如何对待我们的? “我”是如何对待老王的?

为我送冰,车费减半 送钱先生看病,不要钱 改装三轮车送客 临终前送香油、鸡蛋 常坐老王三轮 给鱼肝油,治夜盲症 送冰,不要他减半收费 送香油鸡蛋,一定要给他钱

当时的人与人之间的关系是怎样的呢?

作者在她的另一篇散文《丙午丁未年纪事》中有这样一段记载:

“文革” 开始了,我和默存不发工资了,每个月发生活费若干元。我升级成了“资产阶级学术权威”,和默存一样,我们是“牛鬼蛇神",人人都可以欺凌戏侮。默存头发给人剃掉纵横两道,现出一个“十字":我被剃了半边头发,成“阴阳头”。挤公共汽车时,售票员对我大喝一声:“哼!你这黑帮!你也上车?”我被点名批判后,有人见了我及早躲开,有人佯佯不睬。一个老朋友,她老远地躲开了。

三、贴近文本,情感追问

1. 走近老王的内心

找出文章中对老王进行直接描写的句子,探究、分析老王的内心需求

【示例】D8:有一天,我在家听到打门,开门看见老王直僵僵(反复)地镶嵌(反常规)在门框里。往常他坐在蹬三轮的座上,或抱着冰伛着身子进我家来,不显得那么高。也许他平时不那么瘦,也不那么直僵僵的。他面如死灰,两只眼上都结着一层翳,分不清哪一只瞎,哪一只不瞎。说得可笑些,他简直像棺材里倒出来的,就像我想象里的僵尸(比喻),骷髅上绷着一层枯黄的干皮,打上一棍就会散成一堆白骨(夸张)。我吃惊地说:“啊呀,老王,你好些了吗?”

2.走进作者的内心

老王的情感是否得以安放?找出表示作者言行的语句,体会作者内心

【示例1】“我不是要钱。”“我知道,我知道——不过你既然来了,就免得托人捎了。”(D13-14)

【示例2】他也许觉得我这话有理,站着等我。(D15)

【示例3】可是过些时老王病了,不知什么病,花钱吃了不知什么药,总不见好。开始几个月他还能扶病到我家来,以后只好托他同院的老李来代他传话了。(D7)

3.情感错位

由于作者一家对他饱含同情,让老王产生了误解,他误以为“我们”一家已经把他当成了朋友,甚至亲人。

拓展阅读:

乞丐

屠格涅夫

我在街上走着……一个乞丐——一个衰弱的老人挡住了我。红肿的、含着泪水的眼睛,发青的嘴唇,粗糙、褴褛的衣服,龌龊的伤口……呵,贫困把这个不幸的人,弄成什么样子啊!

他向我伸出一只红肿、肮脏的……他呻吟着,他哀求施舍。我伸手搜索自己所有的口袋……没有钱包,没有表,也没有一块手帕……我随身什么东西.也没带。

但乞丐在等待着……他伸出来的手,无力地摆动着和发着颤。

我惘然无措,惶惑不安,紧紧地握了握这只肮脏的发抖的手:“请原谅,兄弟!”乞丐那对红肿的眼睛凝视着我:他发青的嘴唇笑了笑一而且,他也紧紧地握了握我变得冷起来的手指。“哪儿的话,兄弟!" 他嘟哝着说,“这已经是很可感谢的了,这也是恩惠啊,兄弟!”

我明白,我也从我的兄弟那儿得到了恩惠。

四、领悟,心路历程

【阅读方法提示】散文重在表达“我之心”。看似记叙生活中的人和事,但最终指向作者的情感与体悟。

几年过去了,我渐渐明白:那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍。

1.卒章显志

即在文章结尾,用一两句话点明中心。

2.对比原稿

那是一个多吃多占的人对不幸者对愧怍。

3.回忆性散文的特点

里面有两个“我”,一个是事件发生当时的“我”,另一个是写“这篇文章”时的“我”。这二者虽然都是作者本人,但是不同时期的作者,在情感、态度、价值观等方面有所不同。

当时的“我”:害怕、恐惧、以强笑回应,以金钱搪塞。

现在的“我”:深深忏悔自已当年在精神上对老王的冷漠。

4.杨绛《走在人生边上》

每个人如果回忆自己一生的经历,会看到某事错了,某事是不该的,但当时或是出于私心,或是出于无知,或虚荣,或骄矜等等,于是做了不该做的事,或该做的事没有做,犯了种种错误。而事情已成过去,灵性良心事后负疚抱愧,已追悔莫及。

由此,我们读到一个怎样的作者?

我们看到杨绛对自己生命的反思,一个正直心灵的痛苦自审,一个最无责任者对自己责任的拷问,这种知识分子的自省意识,这种难能可贵的责任担当,这种伟大的人性光辉让人肃然起敬!

五、小结

先生杨绛,被称为“最贤的妻,最才的女”,在中国传统里,尊女性为先生,往往因为超越了狭隘性别而得到普遍认可的人格。第一个将世界名著《堂吉诃德》翻译为汉语的人……2016年5 月25日,105 岁的杨绛离我们而去。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读