第11课 古代日本 课件

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

第四单元 封建时代的亚洲国家

第11课 古代日本

1.了解6世纪前日本的状况;能简单说出日本大化改新的背景,准确无误地简述大化改新的内容和作用。

2.了解武士集团形成的原因及幕府统治的建立。

3.通过小组讨论,能用语言准确表达日本大化改新对我们的启示;弄清幕府与天皇朝廷之间的关系,认识武士道的实质。

学习目标

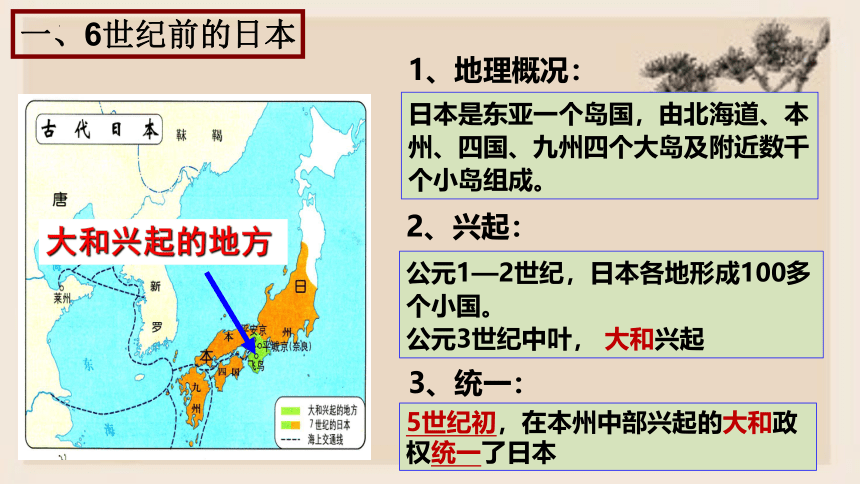

一、6世纪前的日本

3、统一:

1、地理概况:

2、兴起:

日本是东亚一个岛国,由北海道、本州、四国、九州四个大岛及附近数千个小岛组成。

公元1—2世纪,日本各地形成100多个小国。

公元3世纪中叶, 大和兴起

5世纪初,在本州中部兴起的大和政权统一了日本

大和兴起的地方

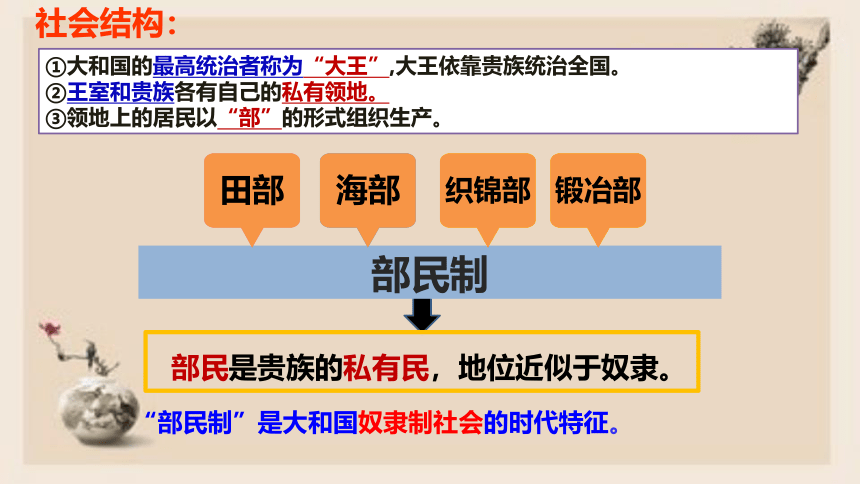

①大和国的最高统治者称为“大王”,大王依靠贵族统治全国。

②王室和贵族各有自己的私有领地。

③领地上的居民以“部”的形式组织生产。

社会结构:

部民是贵族的私有民,地位近似于奴隶。

“部民制”是大和国奴隶制社会的时代特征。

海部

田部

织锦部

土师部

部民制

海部

田部

织锦部

锻冶部

部民从哪里来?

一是被征服氏族整体变为部民,集体被奴役,承担某种集体劳动。这种部民主要从事农业生产,如“田部”“舂米部”。

二是从中国、朝鲜来的移民,称为“归化人”。因为他们具有较高的文化和手工业生产技术,多被编为手工业部,如“锦织部”“鞍部”“衣缝部”等。

三是大和族的罪犯被贬为部民。

为什么采取部民制?

生产力水平低,农业主要是水田作物,需要依靠氏族全体成员的共同劳动才能完成。

氏族组织比较牢固,使得统治者剥削生产者个体劳动的形式不可能,只能采取集体奴役部民的办法

日本大和国时期的奴隶制,是大和国的基本生产组织形式,亦是大和国的经济基础。产生于4世纪末, 部民是皇室和贵族占有的奴隶集体,一般冠以主人名、职业名,部民地位略高于奴婢。大和国统治集团的奴隶人数众多,按分工分别编成不同的部,包括负弓矢以充警卫的韧负部;提供陶制品的土师部、陶部;在屯仓、田庄中耕作的田部、部曲;由外来侨民中的有知识者编成的史部、藏部等等。部民组织一般由下级氏族贵族统帅,称为伴造,职位可以世袭。大化改新原则上取消部民制。

什么是部民制?

材料一:7世纪的时候,日本处在奴隶社会,世袭贵族占有大量土地,不断剥削奴隶和部民,权势很大。地方贵族反抗中央皇室,政局十分混乱,地方上势力最大的是苏我氏。

思考:日本改革的背景?

①国内:阶级矛盾尖锐,政局混乱(根本原因)

②国际:中国文化直接影响着日本,推动日本进行改革

二、 大化改新

材料二:初唐时期,唐太宗调整统治政策,由于政治清明,文化昌盛,国力逐步强盛,历史上称之为“贞观之治”。6世纪下半叶,日本国内出现统治危机,掌权的圣德太子主持进行了一系列改革来加强中央集权,同时派遣大量遣唐使出使中国,并向中国送去大量留学生等,全面学习中国先进文化和政治经济制度。

二、 大化改新

孝德天皇

(645-654年在位)

乙巳之变

要求改革的中大兄皇子联合贵族中臣镰足发动政变,刺杀了把持中央政权的旧贵族苏我入鹿,拥立孝德天皇,改元大化。孝德天皇即位后,效仿中国定年号为“大化” ,迁都难波京(今大阪市)。

中臣镰足

(614——669年)

二、大化改新

1、背景:

646年

2、大化改新:

时间:

天皇:

年号:

孝德天皇

大化

从646年开始,日本效仿唐朝的典章制度,进行了一系列改革,史称“大化改新”。大化改新后,大和正式改称日本国。

孝德天皇

二、大化改新内容

3、内容:

政治上:

经济上:

建立以天皇为中心的中央集权制度,地方设国、郡、里三级,由中央派官治理。

a.废除一切私地、私民,将土地、部民收归国有,成为公地、公民;

b.国家将土地分给农民,每隔六年授田一次,不能终生使用,也不能买卖(班田收授法);

c.统一赋税。

4、性质:

一场自上而下的封建性质的改革

①解放了生产力,促进日本的政治稳定和经济发展,是日本从奴隶社会向封建社会过渡的标志。

5、影响:

②大化改新使日本发展成为一个中央集权制的封建国家。

6、启示:

改革是国家发展的动力。

一个国家或民族应该善于学习他国的长处。

要正视自身的不足,积极改革求新,与时俱进。

二、大化改新内容

中国对日本的影响

日本仿效唐朝政治、经济制度进行唐化改革。大化改新中,日本仿效唐朝,建立中央至地方的行政制度。政治上设二官、八省、一台制,地方设国、郡、里等各级行政组织。经济上,效法唐代均田制和租庸调制。

中国汉字对日本文字有历史渊源。8世纪后,吉备真备采用汉字楷体偏旁造出“片假名”,空海以汉字草体造成“平假名”,形成日本自己的文字,但日文中尚有部分汉字继续使用,称作“真名”。

日本还仿效唐朝,在中央设立太学

日本奈良时期(710~784年),仿照唐长安城,建造国都“平城京”和“平安京”。日本的佛寺建筑也仿照中国样式。

唐朝人的打马球、下围棋等体育项目先后传入日本。中国人喝茶的习惯传入日本,日本加以发展成“茶道”。

制度

文字

建筑

风俗习惯

凡新掘沟渠开垦的田地准许三代占有,利用旧沟渠开垦的田地准许终身占有。

——《三世一身法》

贵族、豪门、寺院大量购买、兼并土地

土地私有、土地兼并盛行,封建庄园形成

为保护庄园,出现武士和武士集团

大化改新百余年后,日本社会又出现了怎样的情况?

大化改新百余年后,土地私有与土地兼并盛行。贵族、豪门、寺院大量购买、兼并土地,组成庄园。

1、庄园制的形成:

三、武士和武士集团

2、庄园的特权:

“不输不入”

大庄园享有“不输不入”的特权,既不向国家纳税,也不许地方官吏进入庄园,干涉庄园事务。

影响:中央对地方逐渐丧失了控制能力,社会政局动荡。

三、武士和武士集团

3、武士和武士集团产生:

地方豪强为了保护自己的庄园

家族和仆从中的青壮男子

一种血缘关系和主从制相结合的军事集团

小的武士集团追随、服从一个更强大的首领,组成大的武士集团。武士集团有时代表庄园利益与地方政府对抗,有时也响应朝廷号召去征战。

目的:

组成成员:

性质:

形成:

源氏武士集团击败平氏武士集团,源氏首领源赖朝获得“征夷大将军”称号,设幕府于镰仓。

源赖朝

(1147-1199)

三、武士和武士集团

4、源氏武士集团崛起:

12世纪晚期

镰仓幕府拥有独立于朝廷的政治、军事权力,日本由此进入长达近700年的幕府统治时期。

镰仓幕府权力:

三、武士和武士集团

首领:

征夷大将军

地位:

凌驾于天皇之上

幕府本指将领的军帐,但在日本的特殊状况下,演变成曾一度凌驾于天皇之上的权力机构。常以“挟天子以令诸侯”的方式来进行对国家统治,其最高权力者为征夷大将军,亦称幕府将军。

影响:

日本由此进入长达近700年的幕府统治时期。

5、幕府统治的特点:

6、武士道思想的形成:

武士集团的长期统治,逐渐形成了武士道。

武士效忠的对象不是国家,而是他的主公。

封建军事独裁统治

幕府统治的实质:

①镰仓幕府拥有独立于朝廷的政治、军事权力;

②天皇实际大权旁落,成为一种礼仪性的摆设;

③武士集团长期的统治,逐渐形成了武士道。

忠君、节义、廉耻、勇武等。

1、内容:

效忠的对象他的主公,事亲之孝、待妻之义、对子之慈都必须让位于对主公的忠诚。

2、实质:

以勇敢和牺牲精神做主人的忠实奴仆。

3、结果:对日本民间社会逐渐产生了影响。

武士道精神

古代

日本

统一:5世纪初 , 大和统一日本

大化改新

背景

时间

内容:政治上、经济上

意义

武士和武士集团

武士集团的形成

幕府统治的建立

武士道

人物

(社会性质变化)

统一的奴隶制国家建立

从奴隶制社会过渡到封建社会

封建统治秩序的确立

课堂小结

1.观察下面图片,其探究主题是( )

A.古代中日交流 B.古代中印交流

C.佛教的传播 D.古代日本的统一

A

2.7世纪的时候,日本还处在奴隶社会,阶级矛盾十分尖锐。世袭贵族占有大量土地、奴隶及部民,权势很大。地方贵族反抗中央贵族,政局十分混乱。下列与日本社会当时的改革有关的是( )

①大和基本统一日本②实行中央集权③改革是为了维护奴隶主阶级的利益④土地属于国家⑤落后的奴隶制严重阻碍日本社会的发展

A.②④⑤ B.①②③ C.①③④⑤ D.①②③④

3.646年,孝德天皇颁布改新诏书:废除贵族私有的屯仓、田庄和部民,把土地和部民一律收归国家所有;中央设二官八省,地方设国、郡、里;实行征兵制。这段材料反映的是( )

A.大化改新的背景 B.大化改新的内容

C.大化改新的性质 D.大化改新的影响

A

B

4.武士(下图)是日本通晓武艺、以战斗为职业的社会阶层,日本封建社会平安时代中期以后统治阶级的忠实仆从。武士集团形成的原因是( )

A.中央集权进一步加强

B.庄园的形成与壮大

C.幕府政治开始

D.西方殖民者入侵日本

B

5.以下图片再现了中国文化对日本文化产生的重大影响,依据图片,你能获取哪些信息?

①日本服饰深受中国文化的影响。

②日本的建筑学习了中国的建筑风格。③日本的文字和书法深受中国汉字和书法艺术的影响,是在学习中国汉字和书法艺术的基础上形成的。

第四单元 封建时代的亚洲国家

第11课 古代日本

1.了解6世纪前日本的状况;能简单说出日本大化改新的背景,准确无误地简述大化改新的内容和作用。

2.了解武士集团形成的原因及幕府统治的建立。

3.通过小组讨论,能用语言准确表达日本大化改新对我们的启示;弄清幕府与天皇朝廷之间的关系,认识武士道的实质。

学习目标

一、6世纪前的日本

3、统一:

1、地理概况:

2、兴起:

日本是东亚一个岛国,由北海道、本州、四国、九州四个大岛及附近数千个小岛组成。

公元1—2世纪,日本各地形成100多个小国。

公元3世纪中叶, 大和兴起

5世纪初,在本州中部兴起的大和政权统一了日本

大和兴起的地方

①大和国的最高统治者称为“大王”,大王依靠贵族统治全国。

②王室和贵族各有自己的私有领地。

③领地上的居民以“部”的形式组织生产。

社会结构:

部民是贵族的私有民,地位近似于奴隶。

“部民制”是大和国奴隶制社会的时代特征。

海部

田部

织锦部

土师部

部民制

海部

田部

织锦部

锻冶部

部民从哪里来?

一是被征服氏族整体变为部民,集体被奴役,承担某种集体劳动。这种部民主要从事农业生产,如“田部”“舂米部”。

二是从中国、朝鲜来的移民,称为“归化人”。因为他们具有较高的文化和手工业生产技术,多被编为手工业部,如“锦织部”“鞍部”“衣缝部”等。

三是大和族的罪犯被贬为部民。

为什么采取部民制?

生产力水平低,农业主要是水田作物,需要依靠氏族全体成员的共同劳动才能完成。

氏族组织比较牢固,使得统治者剥削生产者个体劳动的形式不可能,只能采取集体奴役部民的办法

日本大和国时期的奴隶制,是大和国的基本生产组织形式,亦是大和国的经济基础。产生于4世纪末, 部民是皇室和贵族占有的奴隶集体,一般冠以主人名、职业名,部民地位略高于奴婢。大和国统治集团的奴隶人数众多,按分工分别编成不同的部,包括负弓矢以充警卫的韧负部;提供陶制品的土师部、陶部;在屯仓、田庄中耕作的田部、部曲;由外来侨民中的有知识者编成的史部、藏部等等。部民组织一般由下级氏族贵族统帅,称为伴造,职位可以世袭。大化改新原则上取消部民制。

什么是部民制?

材料一:7世纪的时候,日本处在奴隶社会,世袭贵族占有大量土地,不断剥削奴隶和部民,权势很大。地方贵族反抗中央皇室,政局十分混乱,地方上势力最大的是苏我氏。

思考:日本改革的背景?

①国内:阶级矛盾尖锐,政局混乱(根本原因)

②国际:中国文化直接影响着日本,推动日本进行改革

二、 大化改新

材料二:初唐时期,唐太宗调整统治政策,由于政治清明,文化昌盛,国力逐步强盛,历史上称之为“贞观之治”。6世纪下半叶,日本国内出现统治危机,掌权的圣德太子主持进行了一系列改革来加强中央集权,同时派遣大量遣唐使出使中国,并向中国送去大量留学生等,全面学习中国先进文化和政治经济制度。

二、 大化改新

孝德天皇

(645-654年在位)

乙巳之变

要求改革的中大兄皇子联合贵族中臣镰足发动政变,刺杀了把持中央政权的旧贵族苏我入鹿,拥立孝德天皇,改元大化。孝德天皇即位后,效仿中国定年号为“大化” ,迁都难波京(今大阪市)。

中臣镰足

(614——669年)

二、大化改新

1、背景:

646年

2、大化改新:

时间:

天皇:

年号:

孝德天皇

大化

从646年开始,日本效仿唐朝的典章制度,进行了一系列改革,史称“大化改新”。大化改新后,大和正式改称日本国。

孝德天皇

二、大化改新内容

3、内容:

政治上:

经济上:

建立以天皇为中心的中央集权制度,地方设国、郡、里三级,由中央派官治理。

a.废除一切私地、私民,将土地、部民收归国有,成为公地、公民;

b.国家将土地分给农民,每隔六年授田一次,不能终生使用,也不能买卖(班田收授法);

c.统一赋税。

4、性质:

一场自上而下的封建性质的改革

①解放了生产力,促进日本的政治稳定和经济发展,是日本从奴隶社会向封建社会过渡的标志。

5、影响:

②大化改新使日本发展成为一个中央集权制的封建国家。

6、启示:

改革是国家发展的动力。

一个国家或民族应该善于学习他国的长处。

要正视自身的不足,积极改革求新,与时俱进。

二、大化改新内容

中国对日本的影响

日本仿效唐朝政治、经济制度进行唐化改革。大化改新中,日本仿效唐朝,建立中央至地方的行政制度。政治上设二官、八省、一台制,地方设国、郡、里等各级行政组织。经济上,效法唐代均田制和租庸调制。

中国汉字对日本文字有历史渊源。8世纪后,吉备真备采用汉字楷体偏旁造出“片假名”,空海以汉字草体造成“平假名”,形成日本自己的文字,但日文中尚有部分汉字继续使用,称作“真名”。

日本还仿效唐朝,在中央设立太学

日本奈良时期(710~784年),仿照唐长安城,建造国都“平城京”和“平安京”。日本的佛寺建筑也仿照中国样式。

唐朝人的打马球、下围棋等体育项目先后传入日本。中国人喝茶的习惯传入日本,日本加以发展成“茶道”。

制度

文字

建筑

风俗习惯

凡新掘沟渠开垦的田地准许三代占有,利用旧沟渠开垦的田地准许终身占有。

——《三世一身法》

贵族、豪门、寺院大量购买、兼并土地

土地私有、土地兼并盛行,封建庄园形成

为保护庄园,出现武士和武士集团

大化改新百余年后,日本社会又出现了怎样的情况?

大化改新百余年后,土地私有与土地兼并盛行。贵族、豪门、寺院大量购买、兼并土地,组成庄园。

1、庄园制的形成:

三、武士和武士集团

2、庄园的特权:

“不输不入”

大庄园享有“不输不入”的特权,既不向国家纳税,也不许地方官吏进入庄园,干涉庄园事务。

影响:中央对地方逐渐丧失了控制能力,社会政局动荡。

三、武士和武士集团

3、武士和武士集团产生:

地方豪强为了保护自己的庄园

家族和仆从中的青壮男子

一种血缘关系和主从制相结合的军事集团

小的武士集团追随、服从一个更强大的首领,组成大的武士集团。武士集团有时代表庄园利益与地方政府对抗,有时也响应朝廷号召去征战。

目的:

组成成员:

性质:

形成:

源氏武士集团击败平氏武士集团,源氏首领源赖朝获得“征夷大将军”称号,设幕府于镰仓。

源赖朝

(1147-1199)

三、武士和武士集团

4、源氏武士集团崛起:

12世纪晚期

镰仓幕府拥有独立于朝廷的政治、军事权力,日本由此进入长达近700年的幕府统治时期。

镰仓幕府权力:

三、武士和武士集团

首领:

征夷大将军

地位:

凌驾于天皇之上

幕府本指将领的军帐,但在日本的特殊状况下,演变成曾一度凌驾于天皇之上的权力机构。常以“挟天子以令诸侯”的方式来进行对国家统治,其最高权力者为征夷大将军,亦称幕府将军。

影响:

日本由此进入长达近700年的幕府统治时期。

5、幕府统治的特点:

6、武士道思想的形成:

武士集团的长期统治,逐渐形成了武士道。

武士效忠的对象不是国家,而是他的主公。

封建军事独裁统治

幕府统治的实质:

①镰仓幕府拥有独立于朝廷的政治、军事权力;

②天皇实际大权旁落,成为一种礼仪性的摆设;

③武士集团长期的统治,逐渐形成了武士道。

忠君、节义、廉耻、勇武等。

1、内容:

效忠的对象他的主公,事亲之孝、待妻之义、对子之慈都必须让位于对主公的忠诚。

2、实质:

以勇敢和牺牲精神做主人的忠实奴仆。

3、结果:对日本民间社会逐渐产生了影响。

武士道精神

古代

日本

统一:5世纪初 , 大和统一日本

大化改新

背景

时间

内容:政治上、经济上

意义

武士和武士集团

武士集团的形成

幕府统治的建立

武士道

人物

(社会性质变化)

统一的奴隶制国家建立

从奴隶制社会过渡到封建社会

封建统治秩序的确立

课堂小结

1.观察下面图片,其探究主题是( )

A.古代中日交流 B.古代中印交流

C.佛教的传播 D.古代日本的统一

A

2.7世纪的时候,日本还处在奴隶社会,阶级矛盾十分尖锐。世袭贵族占有大量土地、奴隶及部民,权势很大。地方贵族反抗中央贵族,政局十分混乱。下列与日本社会当时的改革有关的是( )

①大和基本统一日本②实行中央集权③改革是为了维护奴隶主阶级的利益④土地属于国家⑤落后的奴隶制严重阻碍日本社会的发展

A.②④⑤ B.①②③ C.①③④⑤ D.①②③④

3.646年,孝德天皇颁布改新诏书:废除贵族私有的屯仓、田庄和部民,把土地和部民一律收归国家所有;中央设二官八省,地方设国、郡、里;实行征兵制。这段材料反映的是( )

A.大化改新的背景 B.大化改新的内容

C.大化改新的性质 D.大化改新的影响

A

B

4.武士(下图)是日本通晓武艺、以战斗为职业的社会阶层,日本封建社会平安时代中期以后统治阶级的忠实仆从。武士集团形成的原因是( )

A.中央集权进一步加强

B.庄园的形成与壮大

C.幕府政治开始

D.西方殖民者入侵日本

B

5.以下图片再现了中国文化对日本文化产生的重大影响,依据图片,你能获取哪些信息?

①日本服饰深受中国文化的影响。

②日本的建筑学习了中国的建筑风格。③日本的文字和书法深受中国汉字和书法艺术的影响,是在学习中国汉字和书法艺术的基础上形成的。

同课章节目录

- 第一单元 古代亚非文明

- 第1课 古代埃及

- 第2课 古代两河流域

- 第3课 古代印度

- 第二单元 古代欧洲文明

- 第4课 希腊城邦和亚历山大帝国

- 第5课 罗马城邦和罗马帝国

- 第6课 希腊罗马古典文化

- 第三单元 封建时代的欧洲

- 第7课 基督教的兴起和法兰克王国

- 第8课 西欧庄园

- 第9课 中世纪城市和大学的兴起

- 第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

- 第四单元 封建时代的亚洲国家

- 第11课 古代日本

- 第12课 阿拉伯帝国

- 第五单元 走向近代

- 第13课 西欧经济和社会的发展

- 第14课 文艺复兴运动

- 第15课 探寻新航路

- 第16课 早期殖民掠夺

- 第六单元 资本主义制度的初步确立

- 第17课 君主立宪制的英国

- 第18课 美国的独立

- 第19课 法国大革命和拿破仑帝国

- 第七单元 工业革命和国际共产主义运动的兴起

- 第20课 第一次工业革命

- 第21课 马克思主义的诞生和国际共产主义运动的兴起

- 第22课 活动课:唱响《国际歌》