3 荷花 课件(共35张PPT)

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

荷 花

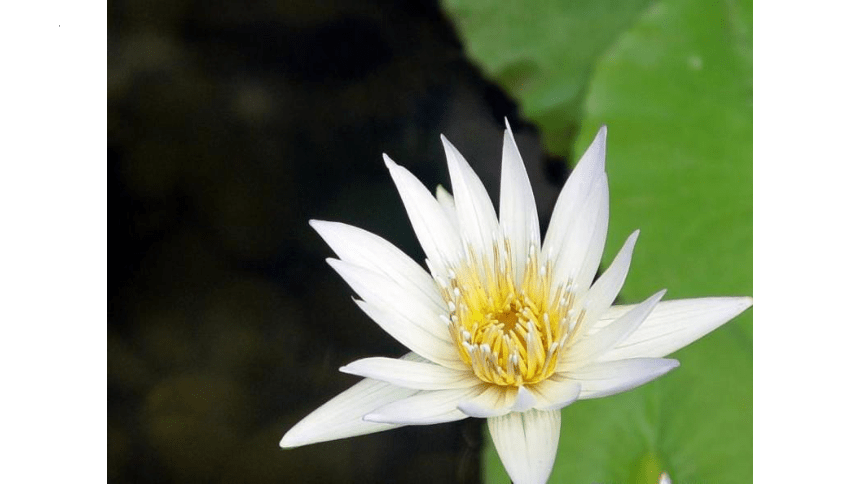

你们见过荷花没有?

说一说荷花是什么样子的

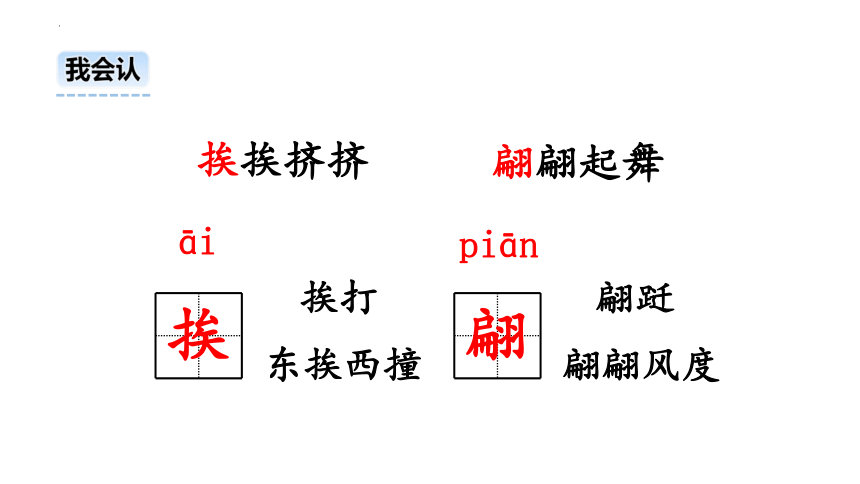

挨打

东挨西撞

āi

挨挨挤挤

翩跹

翩翩风度

piān

翩翩起舞

我会认

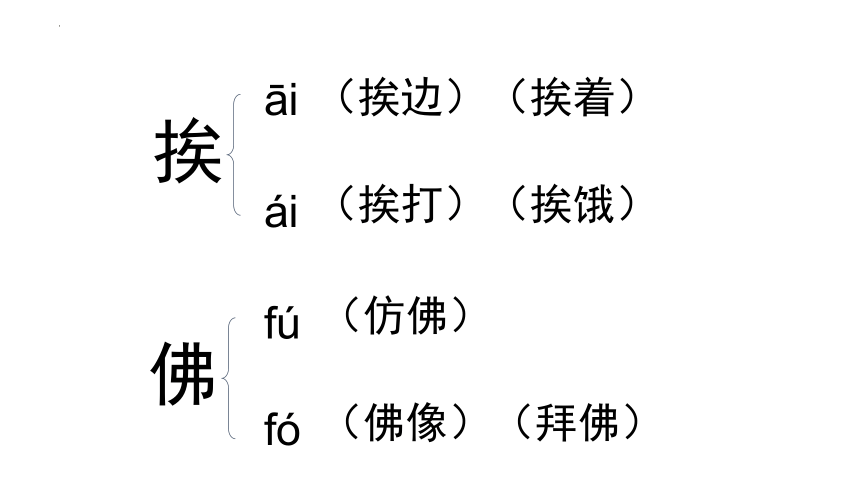

挨

翩

挨

āi

ái

(挨边)(挨着)

(挨打)(挨饿)

佛

(仿佛)

(佛像)(拜佛)

fó

fú

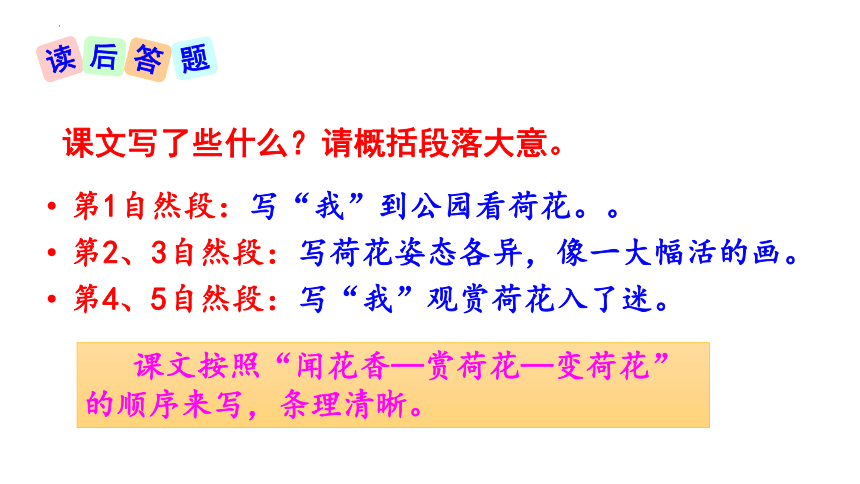

课文写了些什么?请概括段落大意。

第1自然段:写“我”到公园看荷花。。

第2、3自然段:写荷花姿态各异,像一大幅活的画。

第4、5自然段:写“我”观赏荷花入了迷。

读

后

答

题

课文按照“闻花香—赏荷花—变荷花”的顺序来写,条理清晰。

清早,我到公园去玩,一进门就闻到一阵清香。我赶紧往荷花池边跑去。

1.这两句话写出了荷花的什么?

2.“一进门就闻到一阵清香”说明什么?

默读第1-3自然段,思考并小组交流:

1.“我”为什么要往荷花池跑去?画出有关的句子;

2.荷花池的荷花有什么特点?

1、(长、钻、伸、露、探、冲)

2、( 使劲地、不停地、急切地、笔直地、高高地、痛痛快快地、争先恐后地、生机勃勃地、兴高采烈地、精神抖擞地、喜气洋洋地……)

“冒”字用的好。因为它写出了荷花钻出水面的样子,把荷花写活了,同时也写出了荷花的顽强的生命力。

小组交流:

白荷花在这些大圆盘之间冒出来,仿佛( )

刚开

全开

将开

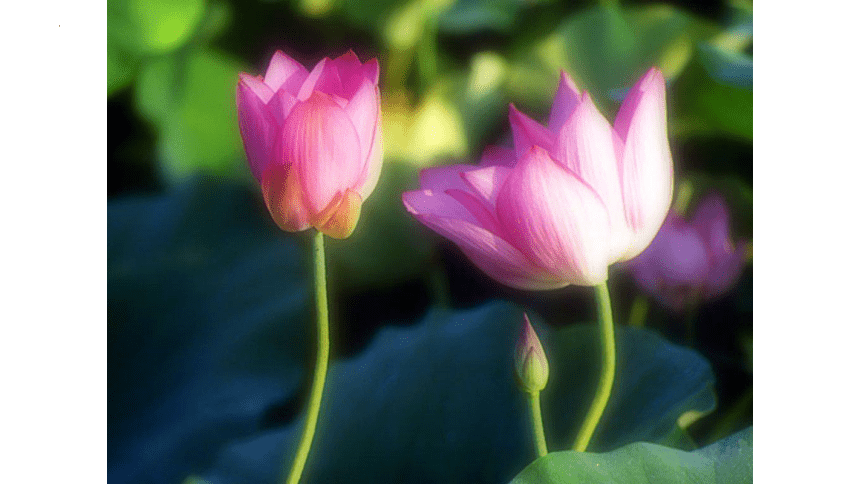

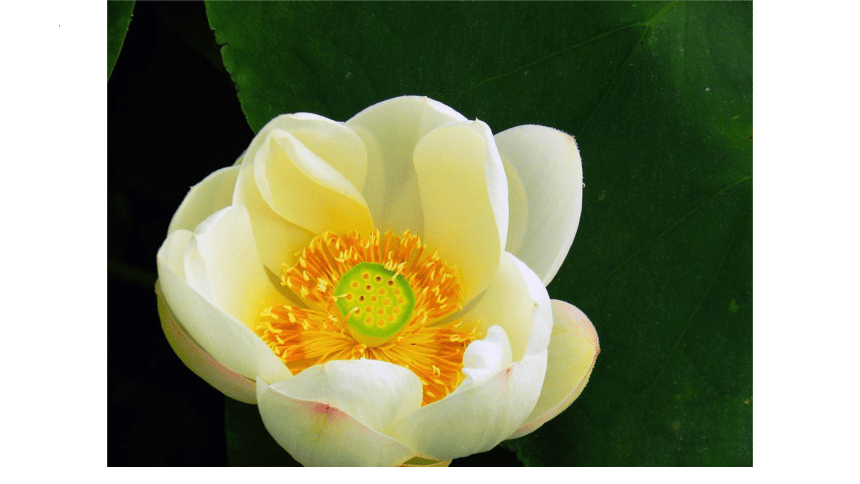

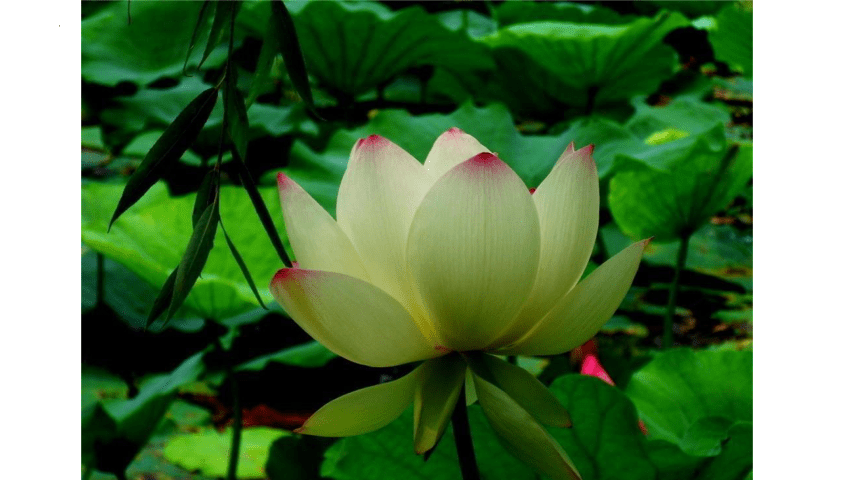

有的才展开两三片花瓣儿。

有的花瓣儿全都展开了

有的还是花骨朵儿

有的花瓣儿全都展开了,

露出嫩黄色的小莲蓬。

有的才展开两三片花瓣儿。

有的还是花骨朵儿,看起来

饱胀得马上要破裂似的。

有的才展开两三片花瓣儿。

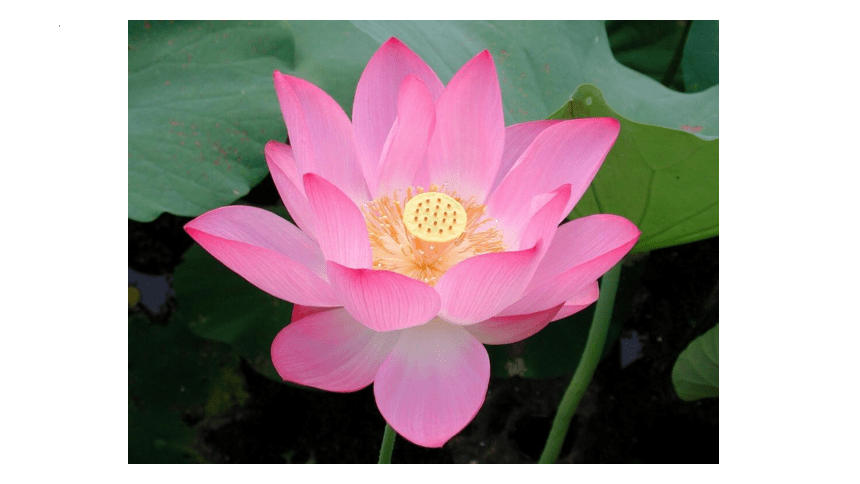

有的花瓣儿全展开了,露出嫩黄色的小莲蓬。

有的还是花骨朵儿,看起来饱涨得马上要破裂似的。

有的 ,有的 ,有的 。

3、荷花

这么多的荷花,一朵有一朵的姿势。看看这一朵,很美;看看那一朵,也很美。如果把眼前的一池荷花看作一大幅活的画,那画家的本领可真了不起。

如果把眼前的这一池荷花看作一大幅活的画,那画家的本领可真了不起。

1.“画家”指的是谁?这句话有两层意思。第一层是作者对荷花的赞美。赞美了荷花千姿百态,并充满了生机; 第二层是作者对大自然的赞美,因为只有大自然才能赋于各种植物以顽强的生命力,才能创造出如此美妙神奇的“一大幅活的画” 。 画家指的是大自然 。

2.跟同桌说说你是怎么理解这句话的?

3.这句话表达了作者什么感情?

4.如果你看到这一池荷花,你会想些什么或者说些什么?

我忽然觉得自己仿佛就是一朵荷花,穿着雪白的衣裳,站在阳光里。一阵微风吹过来,我就翩翩起舞,雪白的衣裳随风飘动。

“我”为什么会觉得自己仿佛是一朵荷花?

3、荷花

我忽然觉得自己仿佛就是一朵荷花,穿着雪白的衣裳,站在阳光里,一阵微风吹过来,我就翩翩起舞,雪白的衣裳随风飘动。不光是我一朵,一池的荷花都在舞蹈。

想象

表明“我”看荷花入了迷,也流露出“我”对荷花的喜爱之情。

运用拟人的修辞手法,写出了荷花的动态美。

蜻蜓飞过来,告诉我清早飞行的快乐。

小鱼在脚下游过,告诉我昨夜做的好梦……

“我” 到底是不是一朵荷花呢?

过了一会儿,我才记起我不是荷花,我是在看荷花呢。

这种陶醉之后的清醒,正是作者沉醉其中、忘我心境的真实写照,表现出“我”被荷花的美深深吸引了。

我会写

花瓣

书写指导:三部分都要写窄、写紧凑。左边辛字下竖变为一撇,中间是瓜字、不要写成爪字。

瓣

bàn

结构:左中右

组词:豆瓣 一瓣蒜

造句:这些小花的花瓣都掉了。

音序:B 部首:瓜

莲蓬

书写指导:上下结构不要写成左右,逢字夂要写扁、撇和捺宽展、丰字要窄。

蓬

péng

结构:上下

组词:蓬蒿 蓬头散发

造句:莲花长出了可爱的小莲蓬。

音序:P 部首:艹

破裂

书写指导:上边列字要扁,衣字上横稍短、撇和捺中间起笔要舒展、竖提的竖要短。

裂

liè

结构:上下

组词:裂开 身败名裂

造句:我和小明的朋友关系破裂了。

音序:L 部首:衣

姿势

书写指导:上宽下窄,执字要扁、丸字撇上有一点不能丢,力字横稍长、折钩收笔左拉。

势

shì

结构:上下

组词:地势 仗势欺人

造句:小明摆出的姿势太难看了!

音序:S 部首:力

停止

书写指导:首笔竖要长、居中, 第三笔竖要短、靠左,右边有一短横、左边不出头。

止

zhǐ

结构:独体

组词:止步 学无止境

造句:一番哄劝后,小丽停止了

哭泣。

音序:Z 部首:止

闻到——清香

荷

花

喜热

爱爱

荷自

花然

一大幅活的画

看到

荷叶——挨挨挤挤

荷花——千姿百态

想到——“我”仿佛成了荷花

综合拓展

小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。

—— 杨万里《小池》

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

——杨万里《晓出净慈寺送林子方》

有关“荷花”的诗句

荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

——王昌龄《采莲曲》

荷 花

你们见过荷花没有?

说一说荷花是什么样子的

挨打

东挨西撞

āi

挨挨挤挤

翩跹

翩翩风度

piān

翩翩起舞

我会认

挨

翩

挨

āi

ái

(挨边)(挨着)

(挨打)(挨饿)

佛

(仿佛)

(佛像)(拜佛)

fó

fú

课文写了些什么?请概括段落大意。

第1自然段:写“我”到公园看荷花。。

第2、3自然段:写荷花姿态各异,像一大幅活的画。

第4、5自然段:写“我”观赏荷花入了迷。

读

后

答

题

课文按照“闻花香—赏荷花—变荷花”的顺序来写,条理清晰。

清早,我到公园去玩,一进门就闻到一阵清香。我赶紧往荷花池边跑去。

1.这两句话写出了荷花的什么?

2.“一进门就闻到一阵清香”说明什么?

默读第1-3自然段,思考并小组交流:

1.“我”为什么要往荷花池跑去?画出有关的句子;

2.荷花池的荷花有什么特点?

1、(长、钻、伸、露、探、冲)

2、( 使劲地、不停地、急切地、笔直地、高高地、痛痛快快地、争先恐后地、生机勃勃地、兴高采烈地、精神抖擞地、喜气洋洋地……)

“冒”字用的好。因为它写出了荷花钻出水面的样子,把荷花写活了,同时也写出了荷花的顽强的生命力。

小组交流:

白荷花在这些大圆盘之间冒出来,仿佛( )

刚开

全开

将开

有的才展开两三片花瓣儿。

有的花瓣儿全都展开了

有的还是花骨朵儿

有的花瓣儿全都展开了,

露出嫩黄色的小莲蓬。

有的才展开两三片花瓣儿。

有的还是花骨朵儿,看起来

饱胀得马上要破裂似的。

有的才展开两三片花瓣儿。

有的花瓣儿全展开了,露出嫩黄色的小莲蓬。

有的还是花骨朵儿,看起来饱涨得马上要破裂似的。

有的 ,有的 ,有的 。

3、荷花

这么多的荷花,一朵有一朵的姿势。看看这一朵,很美;看看那一朵,也很美。如果把眼前的一池荷花看作一大幅活的画,那画家的本领可真了不起。

如果把眼前的这一池荷花看作一大幅活的画,那画家的本领可真了不起。

1.“画家”指的是谁?这句话有两层意思。第一层是作者对荷花的赞美。赞美了荷花千姿百态,并充满了生机; 第二层是作者对大自然的赞美,因为只有大自然才能赋于各种植物以顽强的生命力,才能创造出如此美妙神奇的“一大幅活的画” 。 画家指的是大自然 。

2.跟同桌说说你是怎么理解这句话的?

3.这句话表达了作者什么感情?

4.如果你看到这一池荷花,你会想些什么或者说些什么?

我忽然觉得自己仿佛就是一朵荷花,穿着雪白的衣裳,站在阳光里。一阵微风吹过来,我就翩翩起舞,雪白的衣裳随风飘动。

“我”为什么会觉得自己仿佛是一朵荷花?

3、荷花

我忽然觉得自己仿佛就是一朵荷花,穿着雪白的衣裳,站在阳光里,一阵微风吹过来,我就翩翩起舞,雪白的衣裳随风飘动。不光是我一朵,一池的荷花都在舞蹈。

想象

表明“我”看荷花入了迷,也流露出“我”对荷花的喜爱之情。

运用拟人的修辞手法,写出了荷花的动态美。

蜻蜓飞过来,告诉我清早飞行的快乐。

小鱼在脚下游过,告诉我昨夜做的好梦……

“我” 到底是不是一朵荷花呢?

过了一会儿,我才记起我不是荷花,我是在看荷花呢。

这种陶醉之后的清醒,正是作者沉醉其中、忘我心境的真实写照,表现出“我”被荷花的美深深吸引了。

我会写

花瓣

书写指导:三部分都要写窄、写紧凑。左边辛字下竖变为一撇,中间是瓜字、不要写成爪字。

瓣

bàn

结构:左中右

组词:豆瓣 一瓣蒜

造句:这些小花的花瓣都掉了。

音序:B 部首:瓜

莲蓬

书写指导:上下结构不要写成左右,逢字夂要写扁、撇和捺宽展、丰字要窄。

蓬

péng

结构:上下

组词:蓬蒿 蓬头散发

造句:莲花长出了可爱的小莲蓬。

音序:P 部首:艹

破裂

书写指导:上边列字要扁,衣字上横稍短、撇和捺中间起笔要舒展、竖提的竖要短。

裂

liè

结构:上下

组词:裂开 身败名裂

造句:我和小明的朋友关系破裂了。

音序:L 部首:衣

姿势

书写指导:上宽下窄,执字要扁、丸字撇上有一点不能丢,力字横稍长、折钩收笔左拉。

势

shì

结构:上下

组词:地势 仗势欺人

造句:小明摆出的姿势太难看了!

音序:S 部首:力

停止

书写指导:首笔竖要长、居中, 第三笔竖要短、靠左,右边有一短横、左边不出头。

止

zhǐ

结构:独体

组词:止步 学无止境

造句:一番哄劝后,小丽停止了

哭泣。

音序:Z 部首:止

闻到——清香

荷

花

喜热

爱爱

荷自

花然

一大幅活的画

看到

荷叶——挨挨挤挤

荷花——千姿百态

想到——“我”仿佛成了荷花

综合拓展

小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。

—— 杨万里《小池》

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

——杨万里《晓出净慈寺送林子方》

有关“荷花”的诗句

荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

——王昌龄《采莲曲》

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 燕子

- 3 荷花

- 4* 昆虫备忘录

- 口语交际:春游去哪儿玩

- 习作:我的植物朋友

- 语文园地

- 第二单元

- 5 守株待兔

- 6 陶罐和铁罐

- 7 鹿角和鹿腿

- 8* 池子与河流

- 口语交际:该不该实行班干部轮流制

- 习作:看图画,写一写

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 纸的发明

- 11 赵州桥

- 12* 一幅名扬中外的画

- 语文园地

- 第四单元

- 13 花钟

- 14 蜜蜂

- 15* 小虾

- 习作:我做了一项小实验

- 语文园地

- 第五单元

- 16 宇宙的另一边

- 17 我变成了一棵树

- 习作例文

- 习作:奇妙的想象

- 第六单元

- 18 童年的水墨画

- 19 剃头大师

- 20 肥皂泡

- 21* 我不能失信

- 习作:身边那些有特点的人

- 语文园地

- 第七单元

- 22 我们奇妙的世界

- 23 海底世界

- 24 火烧云

- 口语交际:劝告

- 习作:国宝大熊猫

- 语文园地

- 第八单元

- 25 慢性子裁缝和急性子顾客

- 26* 方帽子店

- 27 漏

- 28* 枣核

- 口语交际:趣味故事会

- 习作:这样想象真有趣

- 语文园地