部编版必修下册第三单元第五节9.《说“木叶”》教案(表格式 )

文档属性

| 名称 | 部编版必修下册第三单元第五节9.《说“木叶”》教案(表格式 ) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 42.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-06 19:33:52 | ||

图片预览

文档简介

统编版高中语文必修下册

《说“木叶”》第一课时教学设计

课题名 说“木叶”

教学目标 1.品味文中的诗句,理解古代诗歌中“木叶”这一意象的意蕴,把握其艺术特征。 2.了解中国古代诗歌语言富有暗示性的特点,赏析诗歌语言的韵味。 3.了解文章的基本结构,提升梳理论述类文本层次的能力。

教学重点 1.体会文中所举诗句的意蕴,借鉴文中观点尝试分析更多的诗句。

教学难点 1.梳理文中所说“木叶”与“树叶”的不同特征,品味诗词意象背后的意趣。

教学准备 教师准备:授课所用视频、多媒体课件 学生准备:熟读课文,体会意象

教学过程 一、导入新课 “乳鸦啼散玉屏空,一枕新凉一扇风。睡起秋声无觅处,满阶梧叶月明中。”树叶飘落,是秋天的标志之一,负载着秋天的诗意。今天,让我们看看《说“木叶”》。 介绍作者 林庚(1910-2006),原籍福建福州,生于北京。现代诗人、古代文学学者、文学史家。主要从事新诗的创作和古代文学、古典诗歌的研究与教学工作,其学术道路曾被概括为“诗性与理性的完美结合”,最突出的成就表现在楚辞和唐诗的研究方面。在唐诗研究方面,提出的最著名的论点是“盛唐气象”,同时提出了对盛唐诗歌的另一艺术概括——“少年精神”。主要作品专著《中国文学简史》《唐诗综论》《诗人屈原及其作品研究》等;论文《唐诗的格律》《关于中国文学史研究上的些问题》《盛唐气象》《陈子昂与建安风骨》等;新体诗集《夜》《春野与窗》《北平情歌》《冬眠曲及其他》《问路集》等。 写作背景 本文选自《唐诗综论》。林庚先生的《唐诗综论》在一定的意义上可以说是把这一课题的研究提到了现代学术的高度,同时也把唐诗风貌的系统化研究留给了后人。本文作者在“木叶”上所下的工夫,对我们体察诗歌艺术中的精微之处颇有启发。它从一个侧面告诉我们该怎样欣赏古诗词,推而广之,启发我们去思考该怎样欣赏文学作品。 整体感知 1.题目解说 《说“木叶”》是一篇文化随笔,属于议论文中的杂文。“木叶”是中国古典诗歌中的意象,是本文论题;说“木叶”就是对古诗中的“木叶”这一意象进行论说。 2.层次结构 本文共分为三个部分: 第一部分:举出我国古代诗歌史上的一个现象,就是“木叶”成为诗人笔下钟爱的形象,而“木叶”形象的关键在一个“木”字上。 第二部分:说明了“木”的两个艺术特征,以及为什么有这些特征。 第三部分:总结全文:“木叶”与“树叶”一字之差,到了艺术形象领域却差别极大。 深入探究 1.结合文中所用带有“木叶”的诗句,你感受到了“木叶”怎样的艺术魅力? 明确:带有“木叶”诗句有: “袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。” “洞庭始波,木叶微脱。” “木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。” “秋风吹木叶,还似洞庭波。” 木叶是“木”与“叶”的统一,疏朗与绵密的交织,一个迢远而情深的美丽的形象。 2.理解:“‘袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。’这落下的绝不是碧绿柔软的叶子,而是窸窣飘零透些微黄的叶子,我们仿佛听见了离人的叹息,想起了游子的漂泊。”为什么读者看到古诗中的“此景”,就会知道古人的“此情”呢? 明确:这是典型的深秋景象。“木叶”“落叶”这些意象没有离开一个“愁”字。时令到秋,一年快完,古人由此联想感叹:人到中年,一生将逝。古代文人进入中年或暮年,或因壮志未酬、抱负未伸,或因仕途失意、功名难就,或因身处逆境、穷途末路,或因羁留异地、倍感思亲,……对肃杀、萧索、冷落的秋景,凄然悲凉之情随之而生,看到木叶”“落木”,就会想到诗中主人公的颓然之貌,悲怆之情。例如,本文提到的《登高》,无边落木,萧萧而下,我们仿佛看到此时登高远望的诗人内心的孤独与凄凉。 3.试总结一下“木”与“树”的区别。 明确:“木”就是“树”,在概念上是一致的,但在形象意境上,“木”一般是在秋风叶落的情景中取得鲜明的形象,营造空阔的意境,本身含有“落叶”的因素;而“树”则借助树叶的多来表达饱满的感情。 4.文中大量援引古诗人关于“木叶”的诗句,揣摩下这对于阐发道理起了怎样的作用。 明确:援引古诗人关于“木叶”的诗句,一是作为引子,引出议论话题;二是作为例证,使得析理有凭有据;三是调节文气,增添了文章的文化内涵。 林庚先生此文命中了诗歌创作与鉴赏的玄机,撩开了诗歌神秘的面纱。但是文章没有摆出“理论”的面孔,没有搬弄术语,而是把深奥的文学理论渗透于对古诗“木叶”意象的捕捉和阐释中。更重要的是,作者把深奥的道理寄托在具体的诗句中,在对一个个鲜活的例句的解读中指导读者领悟诗歌语暗示性的妙处。这样,读者也会不知不觉地参悟深蕴其中的道理。

布置作业 古诗中有许多耐人寻味的意象,它们如“木叶”一样,成为内涵丰富难以言传的精妙语言,如月、梅、柳、杜鹃等。请搜集相关诗词并分析其艺术特点

板书设计 木叶形象 说木叶 木叶特征 诗歌创作与鉴赏的玄机 领域差别

教学反思 学生掌握的古诗词有限,相关古诗词理解不到位。

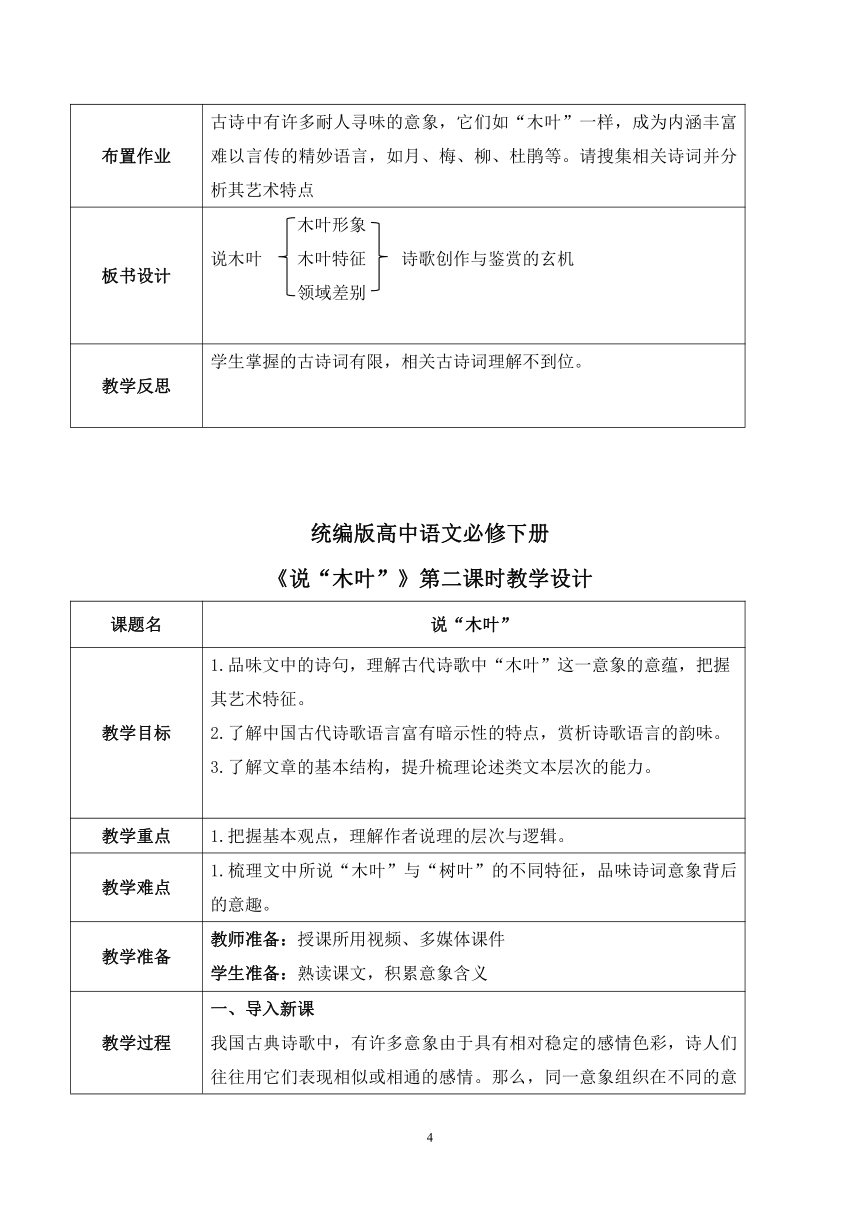

统编版高中语文必修下册

《说“木叶”》第二课时教学设计

课题名 说“木叶”

教学目标 1.品味文中的诗句,理解古代诗歌中“木叶”这一意象的意蕴,把握其艺术特征。 2.了解中国古代诗歌语言富有暗示性的特点,赏析诗歌语言的韵味。 3.了解文章的基本结构,提升梳理论述类文本层次的能力。

教学重点 1.把握基本观点,理解作者说理的层次与逻辑。

教学难点 1.梳理文中所说“木叶”与“树叶”的不同特征,品味诗词意象背后的意趣。

教学准备 教师准备:授课所用视频、多媒体课件 学生准备:熟读课文,积累意象含义

教学过程 一、导入新课 我国古典诗歌中,有许多意象由于具有相对稳定的感彩,诗人们往往用它们表现相似或相通的感情。那么,同一意象组织在不同的意象体系里的时候,它所表现的情感一致吗?举例分析体会一下。比如唐太宗爱桃花,写过一首咏桃诗:“禁苑春晖丽,花蹊绮树装。缀条深浅色,点露参差光。向口分千笑,迎风共一香。如何仙岭侧,独秀隐遥芳。”而杜甫却说“肠断春江欲尽头,杖藜徐步立芳洲。颠狂柳絮随风去,轻薄桃花逐水流。”,把桃花贬得一钱不值。再如毛泽东和陆游的两首《卜算子·咏梅》就境界迥异。今天,我们再看《说“木叶”》是如何从意象谈到诗歌语言的暗示性的。 深入探究 1.快读课文(5——7)段,分析作者是如何阐释诗歌语言暗示性的特点的。 明确:这种暗示性“仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩、一言难尽的言说”,诗歌的语言具有很强的感染性和启示性。 2.课文所阐释的是诗歌语言的暗示性问题,却拟题为“说‘木叶’”,若改为“谈谈诗歌语言的暗示性”,你以为如何? 明确:标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性”,整个文章的行文思路就要改变,它可能就要从理论的角度来论述,就会写成一篇理论性较强的学术论文。而标题拟为“说‘木叶’”,就可以把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句的品读玩味中,化深奥为简单,化抽象为形象,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读心理。 巩固提升 古诗中有许多耐人寻味的意象,它们如“木叶”一样,成为内涵丰富难以言传的精妙语言,如月、梅、柳、杜鹃等。请根据课文所阐释的诗歌语言的暗示性的理论,体味古诗中的“月亮”意象的艺术特点。 一剪梅(李清照) 红藕香残玉簟秋。轻解罗裳,独上兰舟。雪中谁寄锦书来,雁字回时,月满西楼。 花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。 相见欢(李煜) 无言独上西楼。月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。 剪不断,理还乱,是离愁。别是一番滋味在心头。 露从今夜白,月是故乡明——杜甫《月夜忆舍弟》 今夜鄜州月,闺中只独看——杜甫《月夜》 海上生明月,天涯共此时——张九龄《望月怀远》 何处相思明月楼?可怜楼上月徘徊……此时相望不相闻,愿逐月华流照君——张若虚《春江花月夜》 今夜月明人尽望,不知秋思落谁家——王建《十五夜望月》 人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全,但愿人长久,千里共婵娟——苏轼《水调歌头》 明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪——范仲淹的《苏幕遮》 江南月,如镜复如钩。似镜不侵红粉面,似钩不挂画帘头,长是照离愁。——欧阳修《望江南》 去年元夜时,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后。今年元夜时,月与灯依旧。——欧阳修《生查子》 恨君不似江楼月,南北东西,南北东西,只有相随无别离。恨君却似江楼月,暂满还亏,暂满还亏,待得团圆是几时?——吕本中《采桑子》 春风又绿江南岸,明月何时照我还——王安石《泊船瓜洲》 月儿弯弯照九州,几家欢乐几家愁?几家夫妇同罗帐,几家飘零在外头?——南宋民歌《月儿弯弯照九州》 明确:望月怀远,思念亲人,暗含有月圆人不圆的愁绪。在远离家乡,远离亲人者的眼里,月亮这一意象或是寄托恋人间的苦苦相思,或是蕴含对故乡和亲人朋友的无限思念。在众多的咏月古诗词中,这一类是最多的。从月相的形态及其变化来看,圆月如盘,团团圆圆;残月如勾,残缺不全。月亮圆了又缺,缺了又圆,自然勾起人们的想象和联想。宁静的月夜里,沐浴着清幽柔和的月光,人们很容易陷入沉思,展开遐想,产生缠绵而渺远的情思。离家在外的人,仰望明月,思绪常常飞越空间,想起同在这一轮明月照耀下的故乡、亲人、朋友。 2.中心思想 《说“木叶”》是一篇文化随笔,作者以深厚的学养与丰富的联想力,对“树”与木”、“树叶”与“木叶”、“木叶”与“落叶”、“木叶”与“落木”所营造的诗的意境的差别进行了极为精细的美学辨析,阐发了我国古典诗歌语言富于暗示性的特质,使我们对古诗词中艺术的精微之处有了更深的体察,值得我们借鉴。 3.写作特点 (1)选题小,但论理深。 (2)事例丰富。 (3)逐层探究的层次结构。 (4)说理深入浅出。

布置作业 下面诗中“柳”这一意象,表达的情感不尽一致,试作一点辨析: 碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。——贺知章《咏柳》) 绊惹春风别有情,世间谁敢斗轻盈?楚王江畔无端种,饿损纤腰学不成。——唐彦谦《垂柳》 乱条犹未变初黄,倚得东风势更狂。解把飞花蒙日月,不知天地有清霜。—— 曾巩《咏柳》 明确: 贺诗:亭亭玉立,碧绿丰茂,枝条分披,细叶精致。诗人借咏柳赞美春色的美丽和自然的活力。 唐诗:纤柔轻盈,妖媚多情。反衬邀宠取媚的小人的无耻和朝政的腐败。 曾诗:乱条狂舞,柳絮纷飞。讽刺攀附权贵、得势猖狂的奸佞之臣。

板书设计 诗意境差别 美学辨析 逐层探究 语言暗示性 举例阐述

教学反思 仅仅就课文而论课文。语文就会陷于僵化自闭而不能称为语文,引导学生思考,学以致用是关键。

《说“木叶”》第一课时教学设计

课题名 说“木叶”

教学目标 1.品味文中的诗句,理解古代诗歌中“木叶”这一意象的意蕴,把握其艺术特征。 2.了解中国古代诗歌语言富有暗示性的特点,赏析诗歌语言的韵味。 3.了解文章的基本结构,提升梳理论述类文本层次的能力。

教学重点 1.体会文中所举诗句的意蕴,借鉴文中观点尝试分析更多的诗句。

教学难点 1.梳理文中所说“木叶”与“树叶”的不同特征,品味诗词意象背后的意趣。

教学准备 教师准备:授课所用视频、多媒体课件 学生准备:熟读课文,体会意象

教学过程 一、导入新课 “乳鸦啼散玉屏空,一枕新凉一扇风。睡起秋声无觅处,满阶梧叶月明中。”树叶飘落,是秋天的标志之一,负载着秋天的诗意。今天,让我们看看《说“木叶”》。 介绍作者 林庚(1910-2006),原籍福建福州,生于北京。现代诗人、古代文学学者、文学史家。主要从事新诗的创作和古代文学、古典诗歌的研究与教学工作,其学术道路曾被概括为“诗性与理性的完美结合”,最突出的成就表现在楚辞和唐诗的研究方面。在唐诗研究方面,提出的最著名的论点是“盛唐气象”,同时提出了对盛唐诗歌的另一艺术概括——“少年精神”。主要作品专著《中国文学简史》《唐诗综论》《诗人屈原及其作品研究》等;论文《唐诗的格律》《关于中国文学史研究上的些问题》《盛唐气象》《陈子昂与建安风骨》等;新体诗集《夜》《春野与窗》《北平情歌》《冬眠曲及其他》《问路集》等。 写作背景 本文选自《唐诗综论》。林庚先生的《唐诗综论》在一定的意义上可以说是把这一课题的研究提到了现代学术的高度,同时也把唐诗风貌的系统化研究留给了后人。本文作者在“木叶”上所下的工夫,对我们体察诗歌艺术中的精微之处颇有启发。它从一个侧面告诉我们该怎样欣赏古诗词,推而广之,启发我们去思考该怎样欣赏文学作品。 整体感知 1.题目解说 《说“木叶”》是一篇文化随笔,属于议论文中的杂文。“木叶”是中国古典诗歌中的意象,是本文论题;说“木叶”就是对古诗中的“木叶”这一意象进行论说。 2.层次结构 本文共分为三个部分: 第一部分:举出我国古代诗歌史上的一个现象,就是“木叶”成为诗人笔下钟爱的形象,而“木叶”形象的关键在一个“木”字上。 第二部分:说明了“木”的两个艺术特征,以及为什么有这些特征。 第三部分:总结全文:“木叶”与“树叶”一字之差,到了艺术形象领域却差别极大。 深入探究 1.结合文中所用带有“木叶”的诗句,你感受到了“木叶”怎样的艺术魅力? 明确:带有“木叶”诗句有: “袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。” “洞庭始波,木叶微脱。” “木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。” “秋风吹木叶,还似洞庭波。” 木叶是“木”与“叶”的统一,疏朗与绵密的交织,一个迢远而情深的美丽的形象。 2.理解:“‘袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。’这落下的绝不是碧绿柔软的叶子,而是窸窣飘零透些微黄的叶子,我们仿佛听见了离人的叹息,想起了游子的漂泊。”为什么读者看到古诗中的“此景”,就会知道古人的“此情”呢? 明确:这是典型的深秋景象。“木叶”“落叶”这些意象没有离开一个“愁”字。时令到秋,一年快完,古人由此联想感叹:人到中年,一生将逝。古代文人进入中年或暮年,或因壮志未酬、抱负未伸,或因仕途失意、功名难就,或因身处逆境、穷途末路,或因羁留异地、倍感思亲,……对肃杀、萧索、冷落的秋景,凄然悲凉之情随之而生,看到木叶”“落木”,就会想到诗中主人公的颓然之貌,悲怆之情。例如,本文提到的《登高》,无边落木,萧萧而下,我们仿佛看到此时登高远望的诗人内心的孤独与凄凉。 3.试总结一下“木”与“树”的区别。 明确:“木”就是“树”,在概念上是一致的,但在形象意境上,“木”一般是在秋风叶落的情景中取得鲜明的形象,营造空阔的意境,本身含有“落叶”的因素;而“树”则借助树叶的多来表达饱满的感情。 4.文中大量援引古诗人关于“木叶”的诗句,揣摩下这对于阐发道理起了怎样的作用。 明确:援引古诗人关于“木叶”的诗句,一是作为引子,引出议论话题;二是作为例证,使得析理有凭有据;三是调节文气,增添了文章的文化内涵。 林庚先生此文命中了诗歌创作与鉴赏的玄机,撩开了诗歌神秘的面纱。但是文章没有摆出“理论”的面孔,没有搬弄术语,而是把深奥的文学理论渗透于对古诗“木叶”意象的捕捉和阐释中。更重要的是,作者把深奥的道理寄托在具体的诗句中,在对一个个鲜活的例句的解读中指导读者领悟诗歌语暗示性的妙处。这样,读者也会不知不觉地参悟深蕴其中的道理。

布置作业 古诗中有许多耐人寻味的意象,它们如“木叶”一样,成为内涵丰富难以言传的精妙语言,如月、梅、柳、杜鹃等。请搜集相关诗词并分析其艺术特点

板书设计 木叶形象 说木叶 木叶特征 诗歌创作与鉴赏的玄机 领域差别

教学反思 学生掌握的古诗词有限,相关古诗词理解不到位。

统编版高中语文必修下册

《说“木叶”》第二课时教学设计

课题名 说“木叶”

教学目标 1.品味文中的诗句,理解古代诗歌中“木叶”这一意象的意蕴,把握其艺术特征。 2.了解中国古代诗歌语言富有暗示性的特点,赏析诗歌语言的韵味。 3.了解文章的基本结构,提升梳理论述类文本层次的能力。

教学重点 1.把握基本观点,理解作者说理的层次与逻辑。

教学难点 1.梳理文中所说“木叶”与“树叶”的不同特征,品味诗词意象背后的意趣。

教学准备 教师准备:授课所用视频、多媒体课件 学生准备:熟读课文,积累意象含义

教学过程 一、导入新课 我国古典诗歌中,有许多意象由于具有相对稳定的感彩,诗人们往往用它们表现相似或相通的感情。那么,同一意象组织在不同的意象体系里的时候,它所表现的情感一致吗?举例分析体会一下。比如唐太宗爱桃花,写过一首咏桃诗:“禁苑春晖丽,花蹊绮树装。缀条深浅色,点露参差光。向口分千笑,迎风共一香。如何仙岭侧,独秀隐遥芳。”而杜甫却说“肠断春江欲尽头,杖藜徐步立芳洲。颠狂柳絮随风去,轻薄桃花逐水流。”,把桃花贬得一钱不值。再如毛泽东和陆游的两首《卜算子·咏梅》就境界迥异。今天,我们再看《说“木叶”》是如何从意象谈到诗歌语言的暗示性的。 深入探究 1.快读课文(5——7)段,分析作者是如何阐释诗歌语言暗示性的特点的。 明确:这种暗示性“仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩、一言难尽的言说”,诗歌的语言具有很强的感染性和启示性。 2.课文所阐释的是诗歌语言的暗示性问题,却拟题为“说‘木叶’”,若改为“谈谈诗歌语言的暗示性”,你以为如何? 明确:标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性”,整个文章的行文思路就要改变,它可能就要从理论的角度来论述,就会写成一篇理论性较强的学术论文。而标题拟为“说‘木叶’”,就可以把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句的品读玩味中,化深奥为简单,化抽象为形象,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读心理。 巩固提升 古诗中有许多耐人寻味的意象,它们如“木叶”一样,成为内涵丰富难以言传的精妙语言,如月、梅、柳、杜鹃等。请根据课文所阐释的诗歌语言的暗示性的理论,体味古诗中的“月亮”意象的艺术特点。 一剪梅(李清照) 红藕香残玉簟秋。轻解罗裳,独上兰舟。雪中谁寄锦书来,雁字回时,月满西楼。 花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。 相见欢(李煜) 无言独上西楼。月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。 剪不断,理还乱,是离愁。别是一番滋味在心头。 露从今夜白,月是故乡明——杜甫《月夜忆舍弟》 今夜鄜州月,闺中只独看——杜甫《月夜》 海上生明月,天涯共此时——张九龄《望月怀远》 何处相思明月楼?可怜楼上月徘徊……此时相望不相闻,愿逐月华流照君——张若虚《春江花月夜》 今夜月明人尽望,不知秋思落谁家——王建《十五夜望月》 人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全,但愿人长久,千里共婵娟——苏轼《水调歌头》 明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪——范仲淹的《苏幕遮》 江南月,如镜复如钩。似镜不侵红粉面,似钩不挂画帘头,长是照离愁。——欧阳修《望江南》 去年元夜时,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后。今年元夜时,月与灯依旧。——欧阳修《生查子》 恨君不似江楼月,南北东西,南北东西,只有相随无别离。恨君却似江楼月,暂满还亏,暂满还亏,待得团圆是几时?——吕本中《采桑子》 春风又绿江南岸,明月何时照我还——王安石《泊船瓜洲》 月儿弯弯照九州,几家欢乐几家愁?几家夫妇同罗帐,几家飘零在外头?——南宋民歌《月儿弯弯照九州》 明确:望月怀远,思念亲人,暗含有月圆人不圆的愁绪。在远离家乡,远离亲人者的眼里,月亮这一意象或是寄托恋人间的苦苦相思,或是蕴含对故乡和亲人朋友的无限思念。在众多的咏月古诗词中,这一类是最多的。从月相的形态及其变化来看,圆月如盘,团团圆圆;残月如勾,残缺不全。月亮圆了又缺,缺了又圆,自然勾起人们的想象和联想。宁静的月夜里,沐浴着清幽柔和的月光,人们很容易陷入沉思,展开遐想,产生缠绵而渺远的情思。离家在外的人,仰望明月,思绪常常飞越空间,想起同在这一轮明月照耀下的故乡、亲人、朋友。 2.中心思想 《说“木叶”》是一篇文化随笔,作者以深厚的学养与丰富的联想力,对“树”与木”、“树叶”与“木叶”、“木叶”与“落叶”、“木叶”与“落木”所营造的诗的意境的差别进行了极为精细的美学辨析,阐发了我国古典诗歌语言富于暗示性的特质,使我们对古诗词中艺术的精微之处有了更深的体察,值得我们借鉴。 3.写作特点 (1)选题小,但论理深。 (2)事例丰富。 (3)逐层探究的层次结构。 (4)说理深入浅出。

布置作业 下面诗中“柳”这一意象,表达的情感不尽一致,试作一点辨析: 碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。——贺知章《咏柳》) 绊惹春风别有情,世间谁敢斗轻盈?楚王江畔无端种,饿损纤腰学不成。——唐彦谦《垂柳》 乱条犹未变初黄,倚得东风势更狂。解把飞花蒙日月,不知天地有清霜。—— 曾巩《咏柳》 明确: 贺诗:亭亭玉立,碧绿丰茂,枝条分披,细叶精致。诗人借咏柳赞美春色的美丽和自然的活力。 唐诗:纤柔轻盈,妖媚多情。反衬邀宠取媚的小人的无耻和朝政的腐败。 曾诗:乱条狂舞,柳絮纷飞。讽刺攀附权贵、得势猖狂的奸佞之臣。

板书设计 诗意境差别 美学辨析 逐层探究 语言暗示性 举例阐述

教学反思 仅仅就课文而论课文。语文就会陷于僵化自闭而不能称为语文,引导学生思考,学以致用是关键。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])