阿长与《山海经》

图片预览

文档简介

课件37张PPT。阿长与《山海经》题解 作者简介

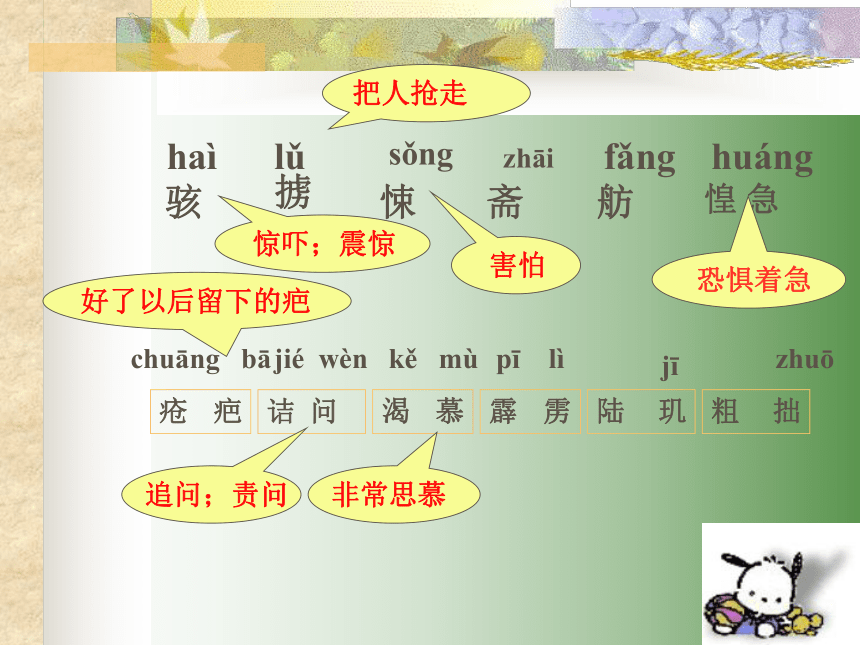

字词 导读 结构分析

关于《山海经》部分的问题

练习 总结欢迎进入本课的学习 题解

“阿长”,人名,鲁迅家的一个女工; “《山海经》”,书名。题目为一并列词组,文章即通过写阿长和《山海经》的关系来体现阿长的性格特点。

《山海经》,作者不详,共有十八篇,内容主要为民间传说中的地理知识,保存了不少远古的神话传说。

本文选自《朝花夕拾》。《朝花夕拾》,散文集,收录鲁迅1926年所作回忆性散文十篇。 你还记得鲁迅先生吗?记得?那就请你向大家介绍一下吧!鲁迅(1881—1936),原名周树人,浙江省绍兴市人,伟大的文学家、思想家、革命家。著作有杂文、小说、散文、诗歌等,收在《鲁迅全集》里。我们曾学过他的《社戏》《从百草园到三味书屋》 在鲁迅的生活中,阿长是一个很有影响的人物,鲁迅在作品中几次提到。

阿长是鲁迅家里的一个女工。她连真实姓都不为人知,也不会识字作文,作者却她和《山海经》连在了一起。那么,她与《山海经》有什么关系呢?请认真阅读课文读懂课文了吗?本文的中心思想是什么?

本文可分为几段?各段都说了写什么?

回答得出来吗?

那就请你回答几个问题吧

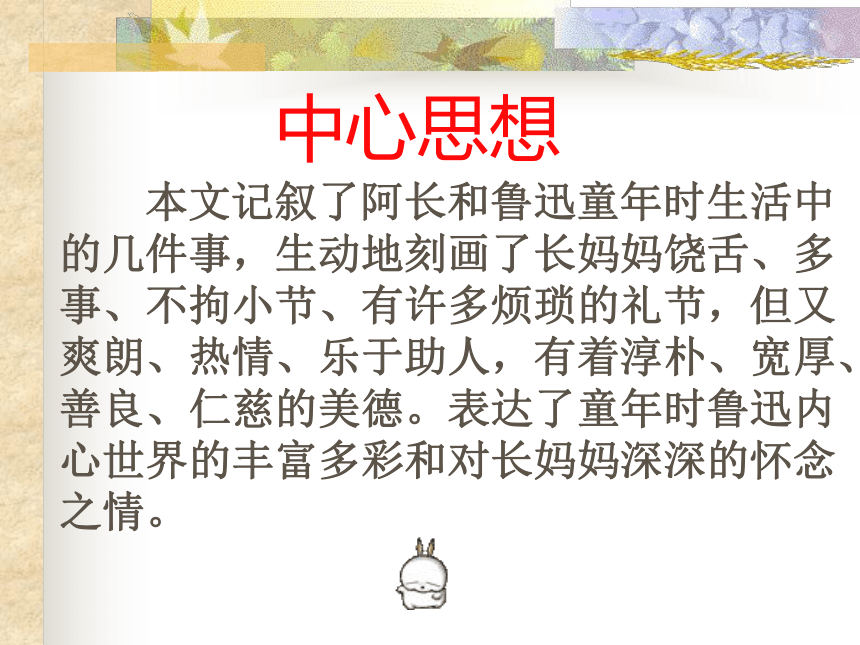

本文记叙了阿长和鲁迅童年时生活中的几件事,生动地刻画了长妈妈饶舌、多事、不拘小节、有许多烦琐的礼节,但又爽朗、热情、乐于助人,有着淳朴、宽厚、善良、仁慈的美德。表达了童年时鲁迅内心世界的丰富多彩和对长妈妈深深的怀念之情。中心思想本文可分为三部分

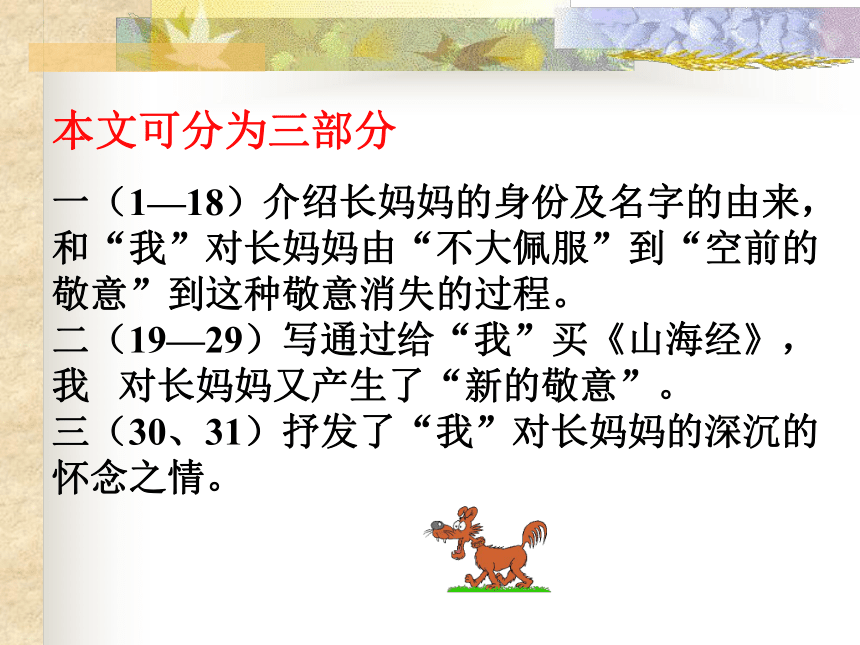

一(1—18)介绍长妈妈的身份及名字的由来, 和“我”对长妈妈由“不大佩服”到“空前的敬意”到这种敬意消失的过程。 二(19—29)写通过给“我”买《山海经》,我 对长妈妈又产生了“新的敬意”。 三(30、31)抒发了“我”对长妈妈的深沉的怀念之情。

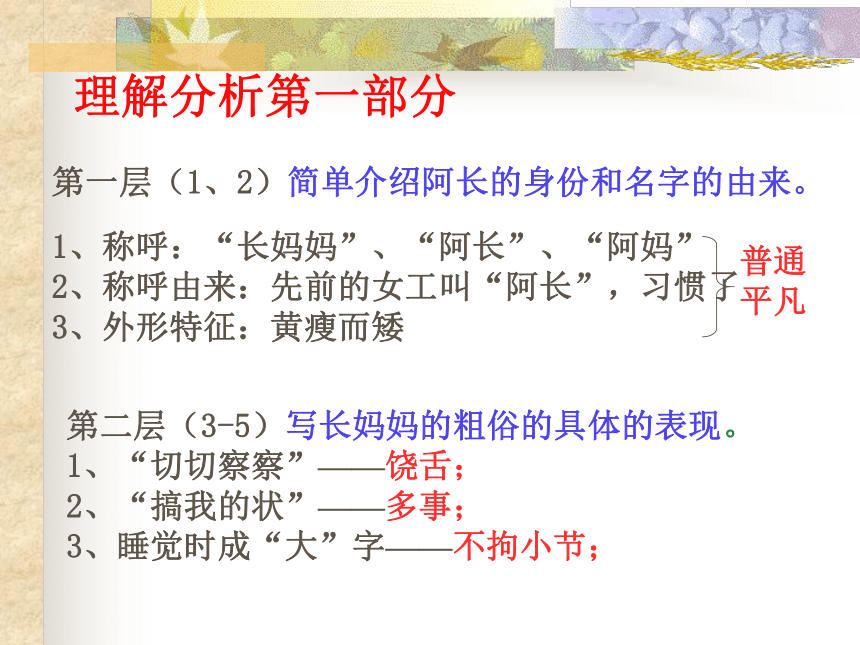

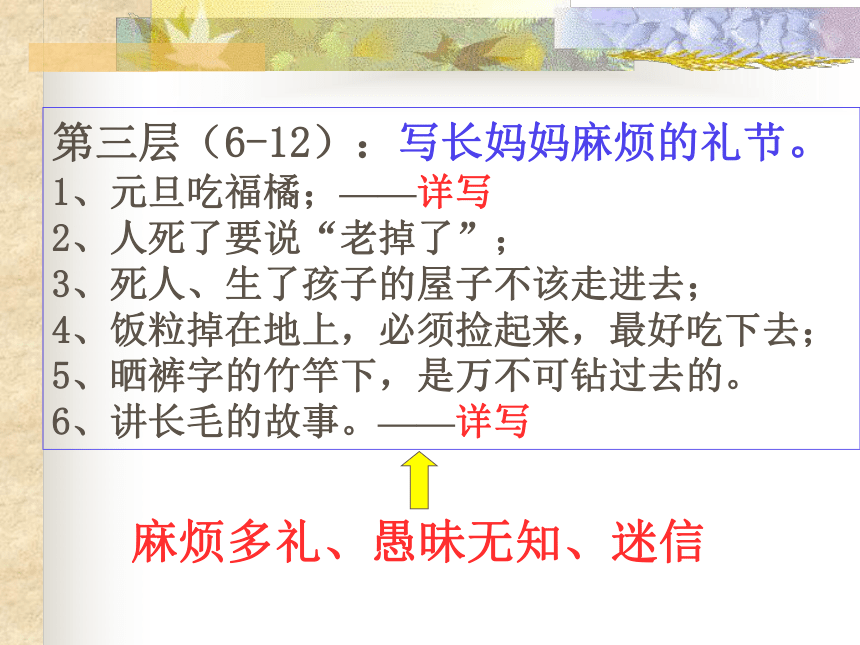

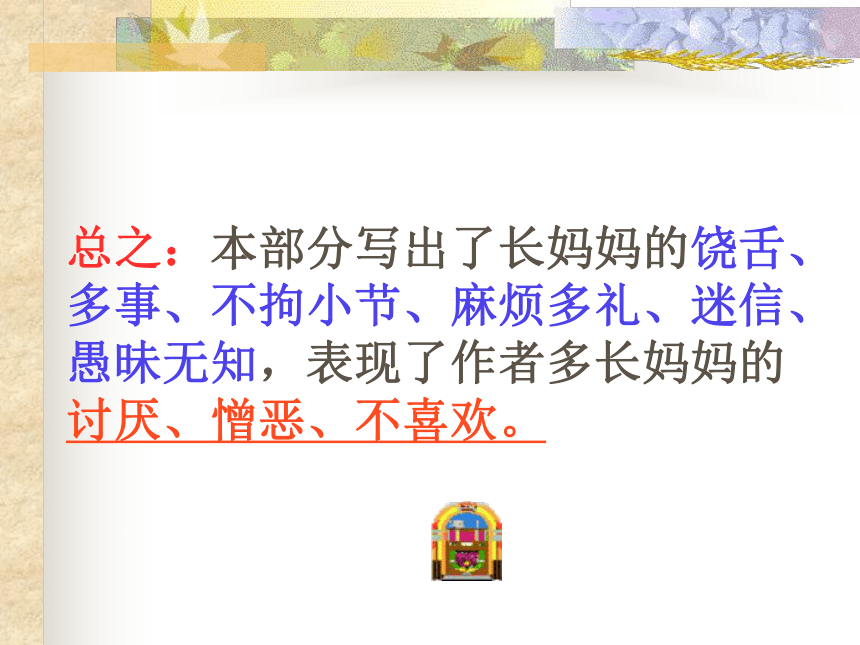

理解分析第一部分第一层(1、2)简单介绍阿长的身份和名字的由来。第二层(3-5)写长妈妈的粗俗的具体的表现。 1、“切切察察”——饶舌; 2、“搞我的状”——多事; 3、睡觉时成“大”字——不拘小节;1、称呼:“长妈妈”、“阿长”、“阿妈” 2、称呼由来:先前的女工叫“阿长”,习惯了 3、外形特征:黄瘦而矮普通平凡第三层(6-12):写长妈妈麻烦的礼节。 1、元旦吃福橘;——详写 2、人死了要说“老掉了”; 3、死人、生了孩子的屋子不该走进去; 4、饭粒掉在地上,必须捡起来,最好吃下去; 5、晒裤字的竹竿下,是万不可钻过去的。 6、讲长毛的故事。——详写麻烦多礼、愚昧无知、迷信总之:本部分写出了长妈妈的饶舌、多事、不拘小节、麻烦多礼、迷信、愚昧无知,表现了作者多长妈妈的讨厌、憎恶、不喜欢。理解分析第二部分第一层(18-21):“我”渴慕《山海经》的缘由1、作者小时侯为什么喜欢《山海经》?2、本层在全文中的作用是什么?《山海经》中有很多奇特的插图。为下文长妈给“我”买《山海经》作铺垫。第二层(22-28):写长妈妈给“我”买来了渴慕已久的《山海经》。1、阿长是怎样知道“我”非常想得到《山海经》的?(用原文回答)大概是太过于念念不忘了。2、当阿长来问《山海经》是怎么一回事时,“我”是怎样想的? 这种想法表现了“我”的什么心理?“我”认为“她并非学者, 说了也无益”。

表现了“我”对从她那儿得到《山海经》不抱任何希望。3、当阿长说“哥儿,有画儿的‘三哼经’,我给你买来了”, “我”有什么反应? 表现出什么样的心情?“我”的反应:“我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来。” 表现出意外、震惊、感动的心情。4、阿长的伟大之处在于什么?(用原文回答)别人不肯做,或不能做到的事,她却能够做成功。5、“这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确实有伟大的神力,”为什么说“她确实有伟大的神力”?因为“我”对她能帮“我”这件事没抱过希望,但她却记住了“我”的渴求,并在告假回家时用自己微薄的工资帮“我”买来了“我”渴慕却无法得到的《山海经》,这在“我”幼小的心灵中无异于“伟大的神力”。5、“这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书。”为什么这么说?这四本书虽然很粗拙,却有一个谁也想不到的人给“我”买来的,当时给了“我”非常大的震动,让“我”产生过感激和“新的敬意”,并激发了“我”幼时搜集绘图书的兴趣。6、长妈妈为“我”买来了《山海经》,表现了她什么样的性格?表现了长妈妈朴实、善良、热情、关心、体贴孩子。

总之:本部分写出了长妈妈为“我”买来了渴慕已久的《山海经》,从中看出长妈妈的朴实、善良、热情、关心、体贴孩子。

第三层(29):搜集绘图书长妈妈给作者买来了《山海经》,对作者后来的发展产生了什么样的影响?(用原文)此后我就更其搜集绘图的书理解分析第三部分1、作者先写他“憎恶”、“讨厌”阿长,但在结尾处却说“仁厚黑暗的地母啊,愿在你怀里永安她的魂灵”,抒发出一种深沉的怀念之情。你是怎样理解作者的感情的?在作者眼中,阿长妈妈是怎样的一个人?

本文运用了先抑后扬的写法,是为了突出作者对长妈妈的敬佩和怀念之情。先写了她名字的来由,讨厌她的絮叨、对“我”的管束严格、繁多的礼节,其实这一切都是为了反衬后文“我”对她的敬佩和怀念。2、结尾一句运用了什么表达方式?抒发了作者什么样的感情?结尾总结全文,深化主题。运用了抒情的表达方式,表达了作者对长妈妈的感情、敬意、怀念和祝愿的思想感情。3、作品的最后两段,表现了鲁迅对长妈妈的怀念、内疚、祝愿之情。在鲁迅的人生历程中,长妈妈曾起过那样重要的作用,但他竟不知道她的姓名和经历,这是多么叫人内疚的事情,他所能做的,只有祈祷仁厚的地母,安息阿妈的灵魂。鲁迅对阿长的深沉感情在这里表现得深切感人。 练笔选一个你熟悉的人,写一两件事,尽可能写得真实、生动、传神。 作品一开头就用“长妈妈”起笔,可以说饱含了鲁迅的怀念和尊重之情。接下来的两个自然段,完全是围绕阿长的名字展开的,从名字切入,表现了阿长真实的社会地位和她在周家大院重要地位。阿长在周家,只是一个带孩子的保姆,乡下人称“老妈子”,她的地位是“卑贱”的。她连名字也没有,她曾经说自己叫什么姑娘来着,但大家并没有在意,也没有记住。她沿用的只是在她之前的一个女工的名字。可见这“阿长”只是一个代号而已,一个佣人的代号。作者又从“阿长”这个名字,巧妙地转到她的长相描写上,说她“黄胖而矮”。地位卑贱,长相又丑,阿长的命运可真够惨了。可就是这样一个阿长,却在周家有着不一般的,无可替代的重要地位。为什么呢?作者也没有正面去写,只是从周家众人的称呼中含蓄地表现了出来。母亲和别的人都客气、尊敬地称阿长为“长妈妈”,祖母则直呼其名,称为“阿长”,在随意中表现出一种亲切。而童年的“我”呢,则把阿长当作母亲,唤为“长阿妈”和“阿妈”,几代人不同的称呼,充分地表现了阿长在周家地特殊地位。阿长何以在周家有如此重要的地位呢?作者没有说,但这正是让读者充分发挥想象的地方。也许是阿长在周家年代很长,劳苦功高?也许是阿长淳朴、勤劳、热心,深得周家上下得喜欢?作者得两段“名字的由来”,使我们联想到了很多。由小见大,迂回深入,这是鲁迅散文创作中的习惯手法。总结 但鲁迅并没有拔高、美化阿长,而是真实地刻画了阿长作为一个乡下妇女的局限和缺点。这些缺点也正是儿时的鲁迅不佩服她的地方。阿长的缺点有这样几个方面。首先是阿长喜欢“切切察察”,表现了她的热心、爱管闲事,以及在周家的地位,但也反映了她的曲意逢迎和有心计。鲁迅自小就是一个正直、坦率的人,他当然“最讨厌”阿长的这种性格。其次是阿长对鲁迅的管束太多、太严,这自然是阿长认真负责、小心谨慎的一面,但也反映了她的无知,不懂得给孩子以必要的自由,更好地发展他的天性。还有她睡觉时的丑相以及对小主人的挤兑,这自然是乡下佣人的一种粗俗了。而最让鲁迅不耐烦的是阿长知道很多规矩,还要让小主人去遵守。譬如过年时的说吉言、吃福桶,譬如吃饭时必须把落在地上的饭粒拣起来,譬如不可钻过晒裤子的竹竿底下……鲁迅从小就喜欢自由、蔑视清规戒律,却恰恰遇到了这样一个思想守旧、循规蹈矩的老妈子,他对阿长的“不耐烦”也就是必然的了。鲁迅感激阿长的养育之恩,从她的身上看到了下层民众的可贵品格,但他同时也洞察到了她身上那种根深蒂固的局限和缺点,把它真实地揭示出来,塑造了一个活生生的底层妇女的形象。 从“然而我……空前的敬意”开始,鲁迅写了阿长正面的性格品格,这是全文的重心所在。鲁迅最初对阿长的敬意源于童年鲁迅对 她“神力”的敬仰。(就是 关于“长毛”的故事)阿长给鲁迅讲的太平天国以及女人的故事,纯系没有是非观念、荒唐可笑的传说,但却把天真的鲁迅给吸引了、震慑了,让小小的鲁迅感到“意外”“惊异”,觉得阿长是那样“神奇”,有一种“伟大的神力”,不能不产生“特别的敬意”。这是一段充满了幽默感的描写。而真正使鲁迅对阿长产生感激和敬意的,是阿长给他买到了《山海经》。这是一部鲁迅渴望已久的神话传说图画书,但一直难以得到,大字不识的阿长却及小主人所急,想小主人所想,设法买回了《山海经》,这不能不让鲁迅感到意外、惊喜!而正是这个偶然的事件,不仅满足了鲁迅的愿望,同时激发了鲁迅大量买书的热情,特别是作为少年鲁迅的一部文艺启蒙书,对他以后的创作产生过深刻的影响。这正是鲁迅几次在作品中写到她,对她充满了感激、怀念、敬意的原因所在。至此,一个有点粗俗、迷信、守旧,但却善良、热心、忠厚、真诚的阿长的形象就完成了。阿长与《山海经》 鲁迅 这是一篇纪实性的文章。文章真实而亲切地再现了鲁迅童年时与长妈妈相处的情景,表现了长妈妈的性格特点。

作者通过对儿时往事的回忆,表达了对长妈妈这样一个劳动妇女的深深怀念。 重点强化

1.为什么题目上不写“长妈妈”而写“阿长”?

不同的称呼,标志着不同的身份、品位。《阿长与〈山海经〉》

前一部分所写的人物行状,多用抑笔,又是“不大佩服她”,又是

“讨厌”,又是“不耐烦”,又是“麻烦”,倘用“妈妈”称呼,

名实不符,用“阿长”称呼,名副其实。所以,这个题目其实标示

文章的一半是抑笔。再则,将“阿长”与“《山海经》”连接,又

是一个看似矛盾的联系,一个文盲妇女与一本古典名著怎样联系起

来了呢,有什么联系呢,令人好奇。再则,题目用的是46岁写作时

的口气,宜用“阿长”称呼,而“阿”字又有亲昵的意味。 八年级语文(上册) 阿长与《山海经》2、文章围绕阿长写了哪些事情?哪些事是详写?哪些事是略写?

为什么要这样安排? 文章先介绍了人们对长妈妈的称呼,称呼的由来和她外形的特点,

以及她的一些不好的习惯,如写她喜欢“切切察察”、喜欢“告状”、

睡觉爱摆“大”字等;接着写她懂得的许多“我听不耐烦”的规矩。

比如元旦吃福橘、人死了要说“去掉了”等;她给“我”讲长毛的故

事,为“我”买《山海经》。详写的是写她给“我”买来了《山海经》

,而略写其他。作者写此文目的不在于写自己厌烦、讨厌阿长,大揭

其短,而是要表述出自己对长妈妈的敬意和怀念。因此着重写买《山

海经》,突出了文章的中心意思,作者力求写出一个真实而鲜活的长

妈妈的形象,也为后面抒写对长妈妈的敬意和怀念作了铺垫,是采用

了欲扬先抑的写法。八年级语文(上册) 阿长与《山海经》3、作者在刻画长妈妈的形象时,采用了多种方法,使人物形象生动、

鲜明。

A.描写法:如写长妈妈是个普通劳动妇女,作者除简介她的身

份、地位、名字的来历外,着重选择了两个生动的细节:一是她在

“向人低声絮说些什么事”的时候,还要“竖直第二个手指”,在空

中上下摇动,或者点着对手或自己的鼻尖;二是夏天睡觉时,“她又

伸开两脚两手,在床中间摆成一个‘大’字”。后经提醒,仍是满床

摆着一个“大”字。长妈妈质朴、略带粗野的性格在这些细节中刻画

得栩栩如生,收到了此处无声胜有声的艺术效果。 本文中对人物的语言描写和动作描写别具特色。如元旦时,她教

“我”说恭喜的话和吃福橘的情节,作者通过“伸出……按住……惶

急……”“摇……笑……塞……”这些动作和“恭喜恭喜!大家恭喜!

真聪明!恭喜恭喜!”充满欢乐和热情的语言写出了真诚的祈求,表

现了她善良而迷信的一面。 心理描写,突出中心。如当长妈妈买回了《山海经》后“我似乎

遇着了一个霹雳,全体都震悚起来”,这个心理活动,写出了“我”

的吃惊。正是这种吃惊,引起了另一心理活动——对长妈妈产生了

“新的敬意”,从而揭示了文章主旨。八年级语文(上册) 阿长与《山海经》 B.对比、映衬法:本文中将“叔祖”与长妈妈进行了对比,突

出了长妈妈对“我”的热情和关心,《山海经》的模样和“宝书”

进行对比映衬,突出“宝”的特殊意义——视“长妈妈”给“我”买

书的伟大神力为“宝”,视《山海经》的内容为“宝”。 八年级语文(上册) 阿长与《山海经》 学习重 点 学习本文选取典型事例表现人物主要性格以及的详写与略写相结合写法。

理清作者的写作思路,把握住课文内容,然后再着重研读长妈妈为“我”买《山海经》的事。

字词 导读 结构分析

关于《山海经》部分的问题

练习 总结欢迎进入本课的学习 题解

“阿长”,人名,鲁迅家的一个女工; “《山海经》”,书名。题目为一并列词组,文章即通过写阿长和《山海经》的关系来体现阿长的性格特点。

《山海经》,作者不详,共有十八篇,内容主要为民间传说中的地理知识,保存了不少远古的神话传说。

本文选自《朝花夕拾》。《朝花夕拾》,散文集,收录鲁迅1926年所作回忆性散文十篇。 你还记得鲁迅先生吗?记得?那就请你向大家介绍一下吧!鲁迅(1881—1936),原名周树人,浙江省绍兴市人,伟大的文学家、思想家、革命家。著作有杂文、小说、散文、诗歌等,收在《鲁迅全集》里。我们曾学过他的《社戏》《从百草园到三味书屋》 在鲁迅的生活中,阿长是一个很有影响的人物,鲁迅在作品中几次提到。

阿长是鲁迅家里的一个女工。她连真实姓都不为人知,也不会识字作文,作者却她和《山海经》连在了一起。那么,她与《山海经》有什么关系呢?请认真阅读课文读懂课文了吗?本文的中心思想是什么?

本文可分为几段?各段都说了写什么?

回答得出来吗?

那就请你回答几个问题吧

本文记叙了阿长和鲁迅童年时生活中的几件事,生动地刻画了长妈妈饶舌、多事、不拘小节、有许多烦琐的礼节,但又爽朗、热情、乐于助人,有着淳朴、宽厚、善良、仁慈的美德。表达了童年时鲁迅内心世界的丰富多彩和对长妈妈深深的怀念之情。中心思想本文可分为三部分

一(1—18)介绍长妈妈的身份及名字的由来, 和“我”对长妈妈由“不大佩服”到“空前的敬意”到这种敬意消失的过程。 二(19—29)写通过给“我”买《山海经》,我 对长妈妈又产生了“新的敬意”。 三(30、31)抒发了“我”对长妈妈的深沉的怀念之情。

理解分析第一部分第一层(1、2)简单介绍阿长的身份和名字的由来。第二层(3-5)写长妈妈的粗俗的具体的表现。 1、“切切察察”——饶舌; 2、“搞我的状”——多事; 3、睡觉时成“大”字——不拘小节;1、称呼:“长妈妈”、“阿长”、“阿妈” 2、称呼由来:先前的女工叫“阿长”,习惯了 3、外形特征:黄瘦而矮普通平凡第三层(6-12):写长妈妈麻烦的礼节。 1、元旦吃福橘;——详写 2、人死了要说“老掉了”; 3、死人、生了孩子的屋子不该走进去; 4、饭粒掉在地上,必须捡起来,最好吃下去; 5、晒裤字的竹竿下,是万不可钻过去的。 6、讲长毛的故事。——详写麻烦多礼、愚昧无知、迷信总之:本部分写出了长妈妈的饶舌、多事、不拘小节、麻烦多礼、迷信、愚昧无知,表现了作者多长妈妈的讨厌、憎恶、不喜欢。理解分析第二部分第一层(18-21):“我”渴慕《山海经》的缘由1、作者小时侯为什么喜欢《山海经》?2、本层在全文中的作用是什么?《山海经》中有很多奇特的插图。为下文长妈给“我”买《山海经》作铺垫。第二层(22-28):写长妈妈给“我”买来了渴慕已久的《山海经》。1、阿长是怎样知道“我”非常想得到《山海经》的?(用原文回答)大概是太过于念念不忘了。2、当阿长来问《山海经》是怎么一回事时,“我”是怎样想的? 这种想法表现了“我”的什么心理?“我”认为“她并非学者, 说了也无益”。

表现了“我”对从她那儿得到《山海经》不抱任何希望。3、当阿长说“哥儿,有画儿的‘三哼经’,我给你买来了”, “我”有什么反应? 表现出什么样的心情?“我”的反应:“我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来。” 表现出意外、震惊、感动的心情。4、阿长的伟大之处在于什么?(用原文回答)别人不肯做,或不能做到的事,她却能够做成功。5、“这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确实有伟大的神力,”为什么说“她确实有伟大的神力”?因为“我”对她能帮“我”这件事没抱过希望,但她却记住了“我”的渴求,并在告假回家时用自己微薄的工资帮“我”买来了“我”渴慕却无法得到的《山海经》,这在“我”幼小的心灵中无异于“伟大的神力”。5、“这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书。”为什么这么说?这四本书虽然很粗拙,却有一个谁也想不到的人给“我”买来的,当时给了“我”非常大的震动,让“我”产生过感激和“新的敬意”,并激发了“我”幼时搜集绘图书的兴趣。6、长妈妈为“我”买来了《山海经》,表现了她什么样的性格?表现了长妈妈朴实、善良、热情、关心、体贴孩子。

总之:本部分写出了长妈妈为“我”买来了渴慕已久的《山海经》,从中看出长妈妈的朴实、善良、热情、关心、体贴孩子。

第三层(29):搜集绘图书长妈妈给作者买来了《山海经》,对作者后来的发展产生了什么样的影响?(用原文)此后我就更其搜集绘图的书理解分析第三部分1、作者先写他“憎恶”、“讨厌”阿长,但在结尾处却说“仁厚黑暗的地母啊,愿在你怀里永安她的魂灵”,抒发出一种深沉的怀念之情。你是怎样理解作者的感情的?在作者眼中,阿长妈妈是怎样的一个人?

本文运用了先抑后扬的写法,是为了突出作者对长妈妈的敬佩和怀念之情。先写了她名字的来由,讨厌她的絮叨、对“我”的管束严格、繁多的礼节,其实这一切都是为了反衬后文“我”对她的敬佩和怀念。2、结尾一句运用了什么表达方式?抒发了作者什么样的感情?结尾总结全文,深化主题。运用了抒情的表达方式,表达了作者对长妈妈的感情、敬意、怀念和祝愿的思想感情。3、作品的最后两段,表现了鲁迅对长妈妈的怀念、内疚、祝愿之情。在鲁迅的人生历程中,长妈妈曾起过那样重要的作用,但他竟不知道她的姓名和经历,这是多么叫人内疚的事情,他所能做的,只有祈祷仁厚的地母,安息阿妈的灵魂。鲁迅对阿长的深沉感情在这里表现得深切感人。 练笔选一个你熟悉的人,写一两件事,尽可能写得真实、生动、传神。 作品一开头就用“长妈妈”起笔,可以说饱含了鲁迅的怀念和尊重之情。接下来的两个自然段,完全是围绕阿长的名字展开的,从名字切入,表现了阿长真实的社会地位和她在周家大院重要地位。阿长在周家,只是一个带孩子的保姆,乡下人称“老妈子”,她的地位是“卑贱”的。她连名字也没有,她曾经说自己叫什么姑娘来着,但大家并没有在意,也没有记住。她沿用的只是在她之前的一个女工的名字。可见这“阿长”只是一个代号而已,一个佣人的代号。作者又从“阿长”这个名字,巧妙地转到她的长相描写上,说她“黄胖而矮”。地位卑贱,长相又丑,阿长的命运可真够惨了。可就是这样一个阿长,却在周家有着不一般的,无可替代的重要地位。为什么呢?作者也没有正面去写,只是从周家众人的称呼中含蓄地表现了出来。母亲和别的人都客气、尊敬地称阿长为“长妈妈”,祖母则直呼其名,称为“阿长”,在随意中表现出一种亲切。而童年的“我”呢,则把阿长当作母亲,唤为“长阿妈”和“阿妈”,几代人不同的称呼,充分地表现了阿长在周家地特殊地位。阿长何以在周家有如此重要的地位呢?作者没有说,但这正是让读者充分发挥想象的地方。也许是阿长在周家年代很长,劳苦功高?也许是阿长淳朴、勤劳、热心,深得周家上下得喜欢?作者得两段“名字的由来”,使我们联想到了很多。由小见大,迂回深入,这是鲁迅散文创作中的习惯手法。总结 但鲁迅并没有拔高、美化阿长,而是真实地刻画了阿长作为一个乡下妇女的局限和缺点。这些缺点也正是儿时的鲁迅不佩服她的地方。阿长的缺点有这样几个方面。首先是阿长喜欢“切切察察”,表现了她的热心、爱管闲事,以及在周家的地位,但也反映了她的曲意逢迎和有心计。鲁迅自小就是一个正直、坦率的人,他当然“最讨厌”阿长的这种性格。其次是阿长对鲁迅的管束太多、太严,这自然是阿长认真负责、小心谨慎的一面,但也反映了她的无知,不懂得给孩子以必要的自由,更好地发展他的天性。还有她睡觉时的丑相以及对小主人的挤兑,这自然是乡下佣人的一种粗俗了。而最让鲁迅不耐烦的是阿长知道很多规矩,还要让小主人去遵守。譬如过年时的说吉言、吃福桶,譬如吃饭时必须把落在地上的饭粒拣起来,譬如不可钻过晒裤子的竹竿底下……鲁迅从小就喜欢自由、蔑视清规戒律,却恰恰遇到了这样一个思想守旧、循规蹈矩的老妈子,他对阿长的“不耐烦”也就是必然的了。鲁迅感激阿长的养育之恩,从她的身上看到了下层民众的可贵品格,但他同时也洞察到了她身上那种根深蒂固的局限和缺点,把它真实地揭示出来,塑造了一个活生生的底层妇女的形象。 从“然而我……空前的敬意”开始,鲁迅写了阿长正面的性格品格,这是全文的重心所在。鲁迅最初对阿长的敬意源于童年鲁迅对 她“神力”的敬仰。(就是 关于“长毛”的故事)阿长给鲁迅讲的太平天国以及女人的故事,纯系没有是非观念、荒唐可笑的传说,但却把天真的鲁迅给吸引了、震慑了,让小小的鲁迅感到“意外”“惊异”,觉得阿长是那样“神奇”,有一种“伟大的神力”,不能不产生“特别的敬意”。这是一段充满了幽默感的描写。而真正使鲁迅对阿长产生感激和敬意的,是阿长给他买到了《山海经》。这是一部鲁迅渴望已久的神话传说图画书,但一直难以得到,大字不识的阿长却及小主人所急,想小主人所想,设法买回了《山海经》,这不能不让鲁迅感到意外、惊喜!而正是这个偶然的事件,不仅满足了鲁迅的愿望,同时激发了鲁迅大量买书的热情,特别是作为少年鲁迅的一部文艺启蒙书,对他以后的创作产生过深刻的影响。这正是鲁迅几次在作品中写到她,对她充满了感激、怀念、敬意的原因所在。至此,一个有点粗俗、迷信、守旧,但却善良、热心、忠厚、真诚的阿长的形象就完成了。阿长与《山海经》 鲁迅 这是一篇纪实性的文章。文章真实而亲切地再现了鲁迅童年时与长妈妈相处的情景,表现了长妈妈的性格特点。

作者通过对儿时往事的回忆,表达了对长妈妈这样一个劳动妇女的深深怀念。 重点强化

1.为什么题目上不写“长妈妈”而写“阿长”?

不同的称呼,标志着不同的身份、品位。《阿长与〈山海经〉》

前一部分所写的人物行状,多用抑笔,又是“不大佩服她”,又是

“讨厌”,又是“不耐烦”,又是“麻烦”,倘用“妈妈”称呼,

名实不符,用“阿长”称呼,名副其实。所以,这个题目其实标示

文章的一半是抑笔。再则,将“阿长”与“《山海经》”连接,又

是一个看似矛盾的联系,一个文盲妇女与一本古典名著怎样联系起

来了呢,有什么联系呢,令人好奇。再则,题目用的是46岁写作时

的口气,宜用“阿长”称呼,而“阿”字又有亲昵的意味。 八年级语文(上册) 阿长与《山海经》2、文章围绕阿长写了哪些事情?哪些事是详写?哪些事是略写?

为什么要这样安排? 文章先介绍了人们对长妈妈的称呼,称呼的由来和她外形的特点,

以及她的一些不好的习惯,如写她喜欢“切切察察”、喜欢“告状”、

睡觉爱摆“大”字等;接着写她懂得的许多“我听不耐烦”的规矩。

比如元旦吃福橘、人死了要说“去掉了”等;她给“我”讲长毛的故

事,为“我”买《山海经》。详写的是写她给“我”买来了《山海经》

,而略写其他。作者写此文目的不在于写自己厌烦、讨厌阿长,大揭

其短,而是要表述出自己对长妈妈的敬意和怀念。因此着重写买《山

海经》,突出了文章的中心意思,作者力求写出一个真实而鲜活的长

妈妈的形象,也为后面抒写对长妈妈的敬意和怀念作了铺垫,是采用

了欲扬先抑的写法。八年级语文(上册) 阿长与《山海经》3、作者在刻画长妈妈的形象时,采用了多种方法,使人物形象生动、

鲜明。

A.描写法:如写长妈妈是个普通劳动妇女,作者除简介她的身

份、地位、名字的来历外,着重选择了两个生动的细节:一是她在

“向人低声絮说些什么事”的时候,还要“竖直第二个手指”,在空

中上下摇动,或者点着对手或自己的鼻尖;二是夏天睡觉时,“她又

伸开两脚两手,在床中间摆成一个‘大’字”。后经提醒,仍是满床

摆着一个“大”字。长妈妈质朴、略带粗野的性格在这些细节中刻画

得栩栩如生,收到了此处无声胜有声的艺术效果。 本文中对人物的语言描写和动作描写别具特色。如元旦时,她教

“我”说恭喜的话和吃福橘的情节,作者通过“伸出……按住……惶

急……”“摇……笑……塞……”这些动作和“恭喜恭喜!大家恭喜!

真聪明!恭喜恭喜!”充满欢乐和热情的语言写出了真诚的祈求,表

现了她善良而迷信的一面。 心理描写,突出中心。如当长妈妈买回了《山海经》后“我似乎

遇着了一个霹雳,全体都震悚起来”,这个心理活动,写出了“我”

的吃惊。正是这种吃惊,引起了另一心理活动——对长妈妈产生了

“新的敬意”,从而揭示了文章主旨。八年级语文(上册) 阿长与《山海经》 B.对比、映衬法:本文中将“叔祖”与长妈妈进行了对比,突

出了长妈妈对“我”的热情和关心,《山海经》的模样和“宝书”

进行对比映衬,突出“宝”的特殊意义——视“长妈妈”给“我”买

书的伟大神力为“宝”,视《山海经》的内容为“宝”。 八年级语文(上册) 阿长与《山海经》 学习重 点 学习本文选取典型事例表现人物主要性格以及的详写与略写相结合写法。

理清作者的写作思路,把握住课文内容,然后再着重研读长妈妈为“我”买《山海经》的事。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》