语文九年级上长春版2.3《铸剑》课件4

文档属性

| 名称 | 语文九年级上长春版2.3《铸剑》课件4 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 800.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 长春版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-02-20 20:00:36 | ||

图片预览

文档简介

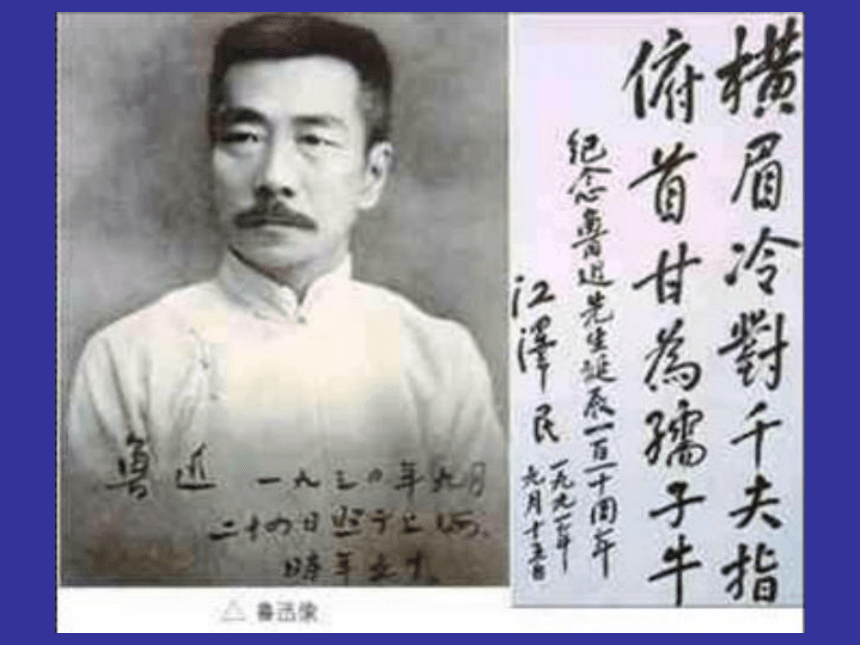

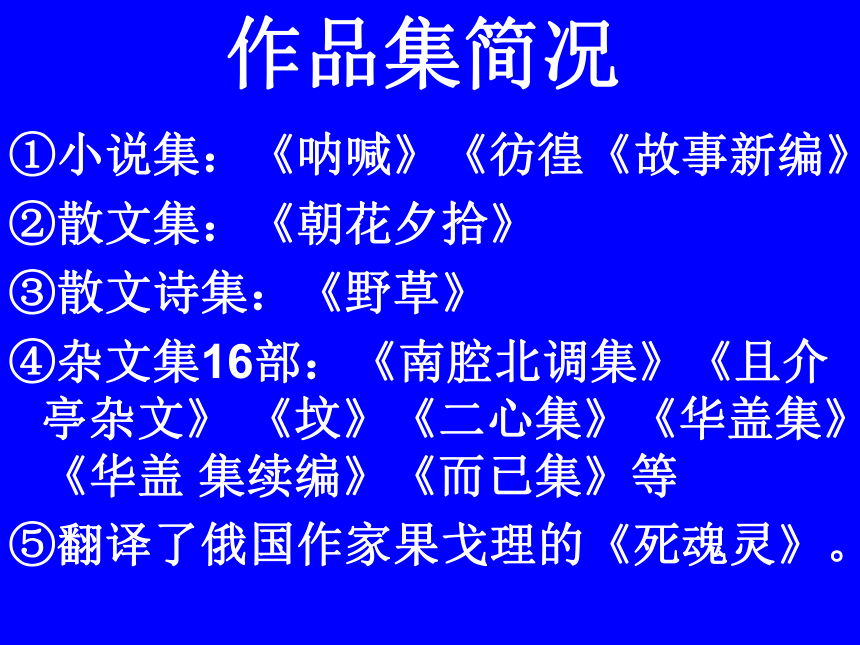

课件45张PPT。铸剑鲁迅鲁迅(1881~1936),中国文学家、思想家、革命家和教育家。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,1918年5月,首次用“鲁迅”的笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。①小说集:《呐喊》《彷徨《故事新编》

②散文集:《朝花夕拾》

③散文诗集:《野草》

④杂文集16部:《南腔北调集》《且介亭杂文》 《坟》《二心集》《华盖集》《华盖 集续编》《而已集》等

⑤翻译了俄国作家果戈理的《死魂灵》。

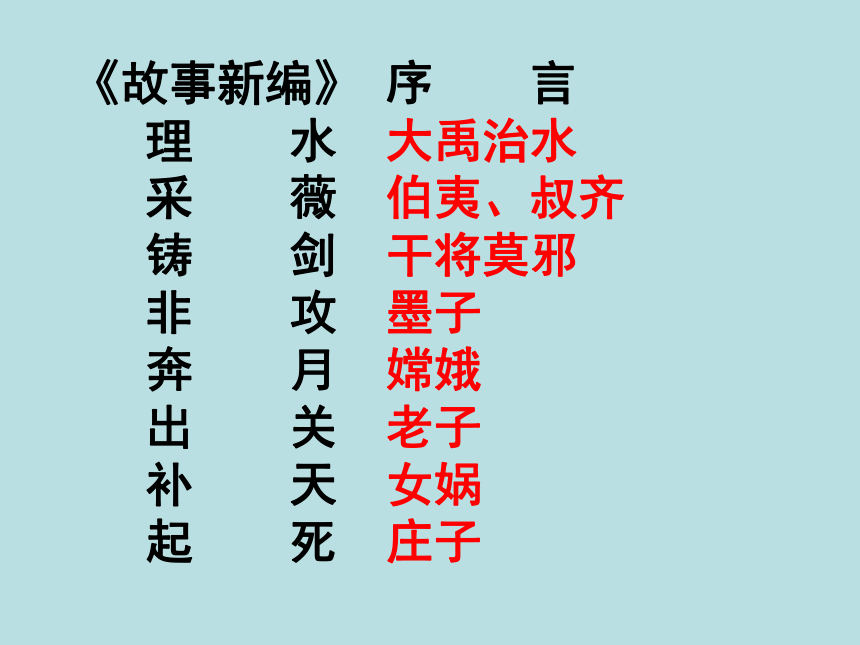

作品集简况《故事新编》 序 言

理 水 大禹治水

采 薇 伯夷、叔齐

铸 剑 干将莫邪

非 攻 墨子

奔 月 嫦娥

出 关 老子

补 天 女娲

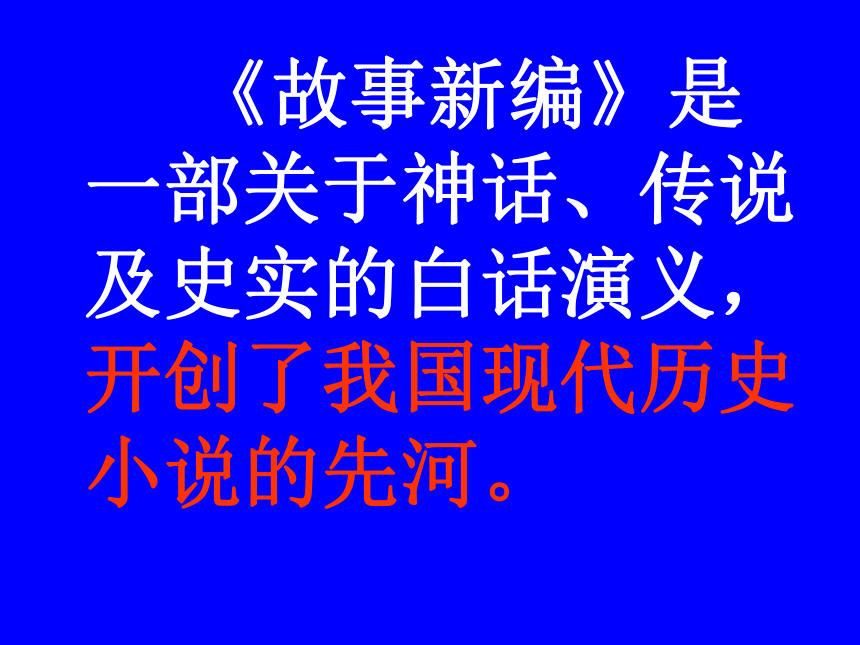

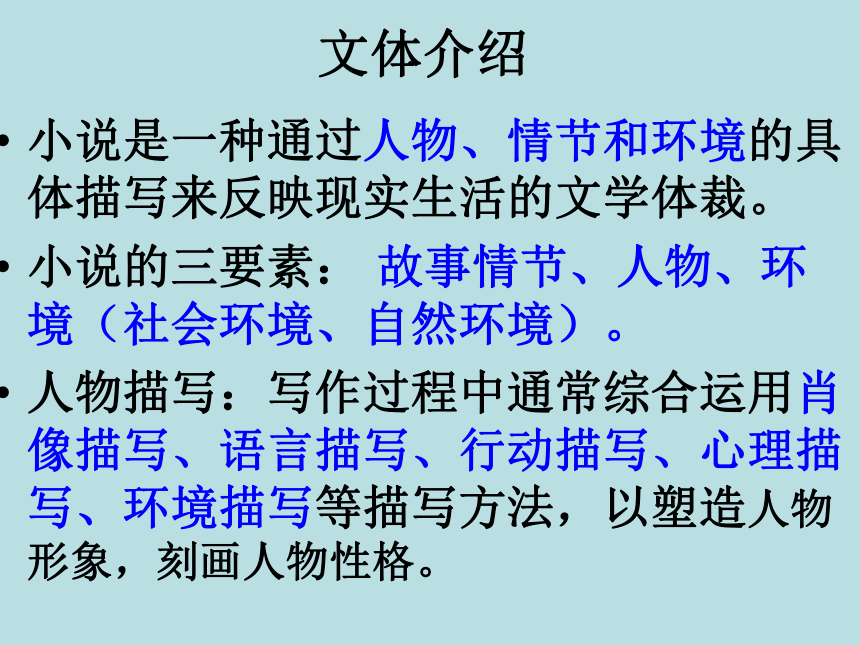

起 死 庄子 《故事新编》是一部关于神话、传说及史实的白话演义,开创了我国现代历史小说的先河。 文体介绍小说是一种通过人物、情节和环境的具体描写来反映现实生活的文学体裁。

小说的三要素: 故事情节、人物、环境(社会环境、自然环境)。

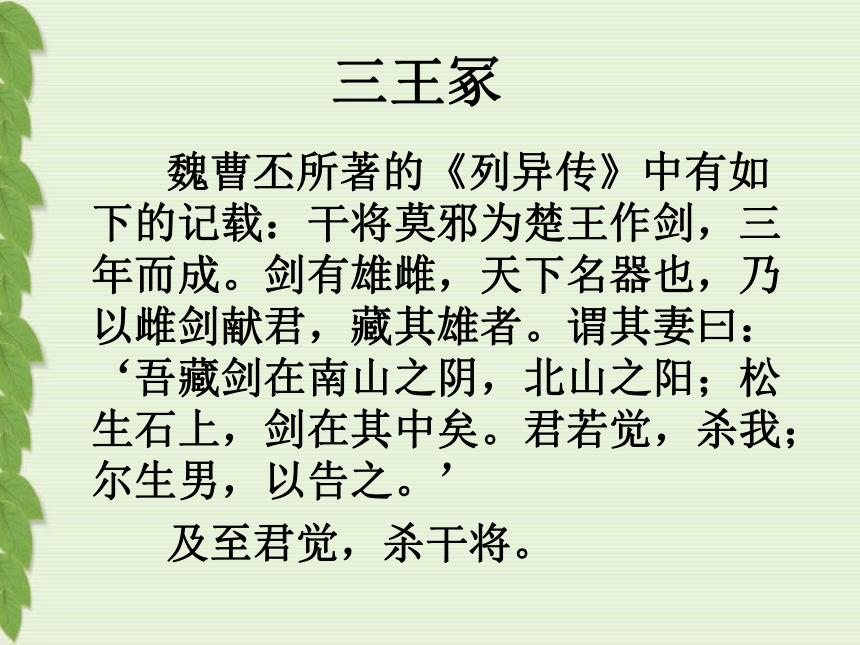

人物描写:写作过程中通常综合运用肖像描写、语言描写、行动描写、心理描写、环境描写等描写方法,以塑造人物形象,刻画人物性格。 魏曹丕所著的《列异传》中有如下的记载:干将莫邪为楚王作剑,三年而成。剑有雄雌,天下名器也,乃以雌剑献君,藏其雄者。谓其妻曰:‘吾藏剑在南山之阴,北山之阳;松生石上,剑在其中矣。君若觉,杀我;尔生男,以告之。’

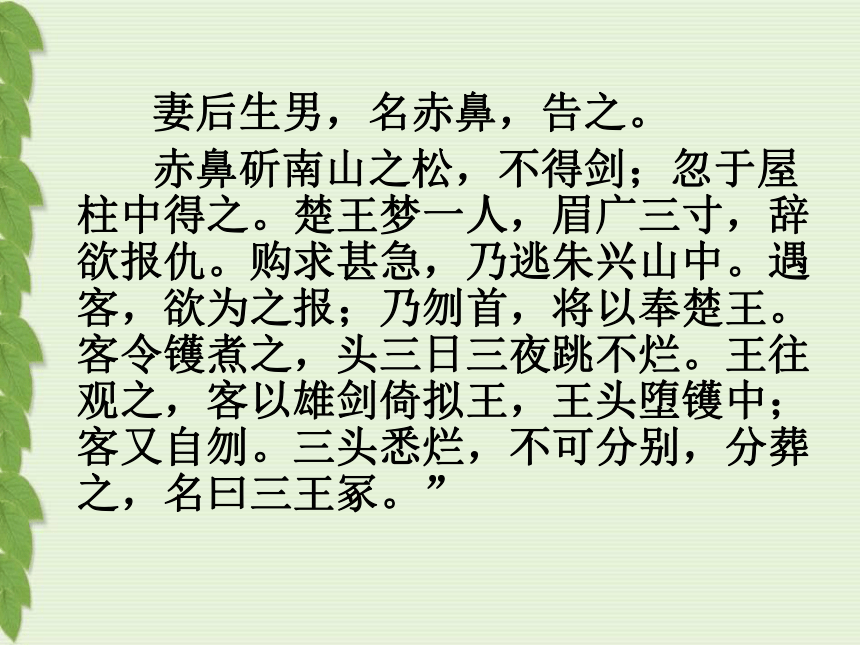

及至君觉,杀干将。 三王冢 妻后生男,名赤鼻,告之。

赤鼻斫南山之松,不得剑;忽于屋柱中得之。楚王梦一人,眉广三寸,辞欲报仇。购求甚急,乃逃朱兴山中。遇客,欲为之报;乃刎首,将以奉楚王。客令镬煮之,头三日三夜跳不烂。王往观之,客以雄剑倚拟王,王头堕镬中;客又自刎。三头悉烂,不可分别,分葬之,名曰三王冢。”

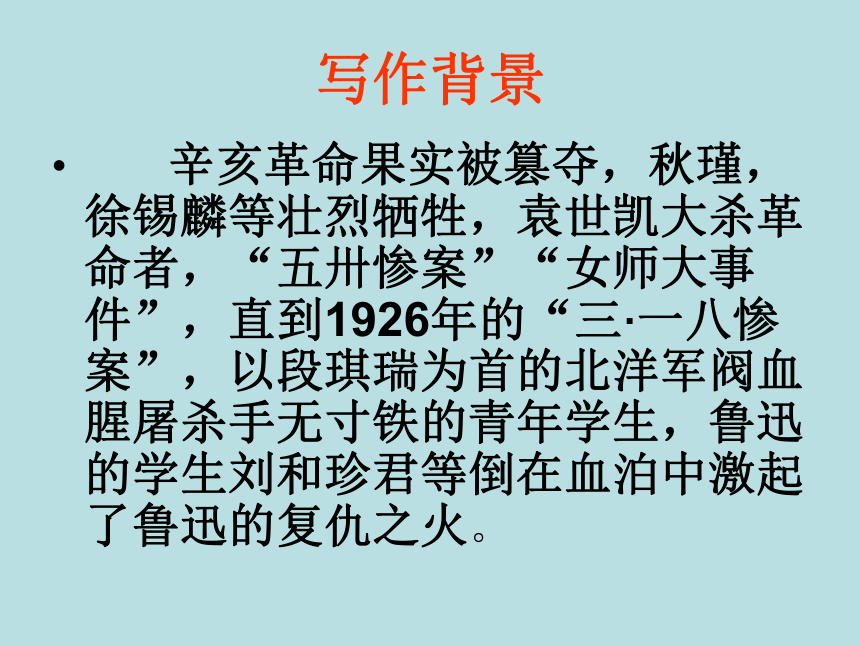

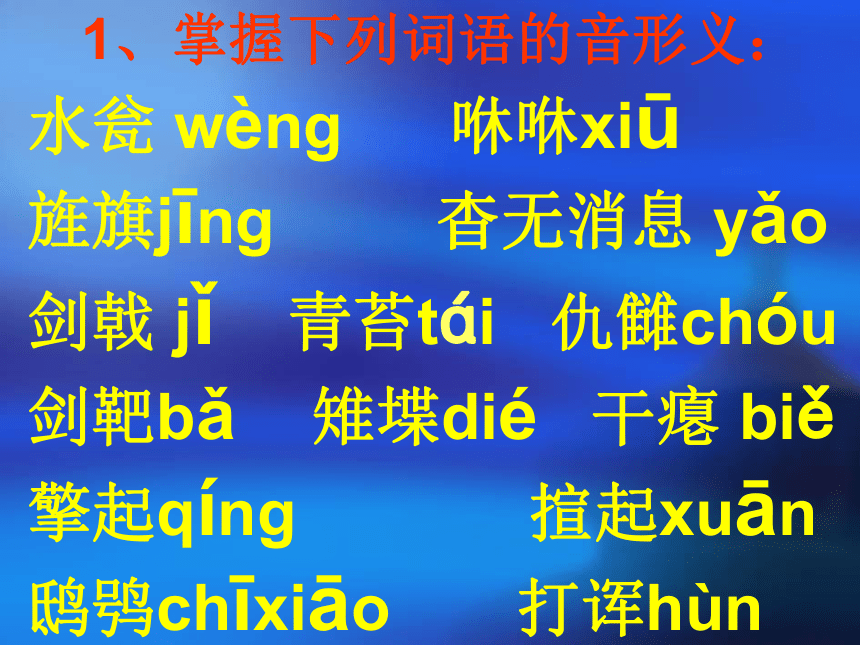

写作背景 辛亥革命果实被篡夺,秋瑾,徐锡麟等壮烈牺牲,袁世凯大杀革命者,“五卅惨案”“女师大事件”,直到1926年的“三·一八惨案”,以段琪瑞为首的北洋军阀血腥屠杀手无寸铁的青年学生,鲁迅的学生刘和珍君等倒在血泊中激起了鲁迅的复仇之火。 浏览课文,掌握生字词,梳理情节。1、掌握下列词语的音形义:

水瓮 wèng 咻咻xiū

旌旗jīng 杳无消息 yǎo

剑戟 jǐ 青苔tái 仇雠chóu

剑靶bǎ 雉堞dié 干瘪 biě

擎起qíng 揎起xuān

鸱鸮chīxiāo 打诨hùn2、明确情节:开端:戏鼠明仇,铸剑丢头。发展:寻仇遇阻,复仇献头。高潮、结局:智取王命,鼎中啮头。尾声:三首俱葬,臣民祭头。文章结构 ????本文共四节,按情节大致分为三个部分: ????第一部分(第1节):小说故事的缘起。写眉间尺听母亲讲父亲为大王铸剑反而被害的深仇大恨,决心为父报仇。 ????第二部分(第2、3节):小说故事的主体部分。是“复仇”的完成。其中第2节写眉间尺与黑色人的相遇。第3节写黑色人杀死大王。 ????第三部分(第4节):复仇后的情景。作者重在讽刺臣子们的可笑与昏庸无能。 眉间尺形象分析 讨论:1、眉间尺的母亲最初为什么认为眉间尺的“父亲的仇是没有人报的了”? 眉间尺的性情还是那样,不冷不热地,一点也不变2、眉间尺的性格是否就是这样一直持续下去?(是什么使他发生了改变?) 母亲对他软弱优柔性情的失望

父亲被大王杀害时的悲壮,凛然与慷慨------一次转变

复仇的种子在心中扎了根3、性情改变后的眉间尺是否足以担当替父报仇的重任? 性情有了改变,但仍有东西需要他去学习.

虽然勇气十足,但显莽撞.

与看客打交道的经验不足,有些手足无措.

但信念却越来越坚定.4、眉间尺为什么会相信黑色人的话自刎,而把复仇的任务交给黑色人来完成? 在对话中,眉间尺接受了黑衣人的复仇理论

就是坚决,彻底地复仇

对一切罪恶进行审判

这样的复仇不需要 任何名义和借口

5、试从第一节里举出几个例子来说明眉间尺的性情究竟是怎样的。A.嫉恶如仇有强烈的复仇思想B软弱优柔.怯懦脆弱

C涉世不深,经验不足,能力有限,杀王行为莽撞,干瘪脸纠缠手足无措D成长迅速,抉择果断,选择黑衣人帮他复仇,毅然交出头和剑----性格转变趋于成熟.

黑色人形象分析 讨论:1、黑色人为眉间尺出谋划策是为了什么?因我一向认识你的父亲……

我就是复仇……

2、黑色人为什么找眉间尺要他的头和剑?精明所在:

使大王丧失警惕

寻找机会刺杀大王3、黑色人在为什么刺死大王后为什么也要自刎? 更加坚决彻底地战斗.

4、 眉间尺和黑色人的性格比较内在精神相似----复仇

眉间尺有杀父之仇,但涉世不深,不知世道

险恶和敌人的凶残,性格软弱优柔,在磨炼 中成为坚定的复仇者

黑色人和眉间尺并无私交,素无往来,,但却有共同的敌人----大王,他富有斗争经验,了解告密者和仇人的动向,对敌不报幻想,有同归于尽的决心,善于斗争,一入鼎就给王致命一击.楚王的个性特点贪婪、残忍喜怒无常自私狡猾、老谋深算惜墨如金似鲁迅者,为何花费这么多笔墨,却没有给我们一个清晰的王的形象? 楚王变成一个符号,恶势力的代表,让小说具有更普遍的意义。把原先所记载的个人复仇的传说,写成了一个既为个人,也为社会复仇的慷慨悲壮的历史演义。看客在文中的作用?眉间尺在进城准备刺杀大王时,与一少年发生争执,这少年与周围的人是些什么人?

无聊的看客,闲人.写出这些人有什么用意?眉间尺涉世不深,不能机智处理问题

社会现实的冷酷___完成复仇任务是孤独的,没人理解.思考? 主 题 ? 联系《藤野先生》 看客 本文的主题是十分冷峻与严肃的,但在文中却出现了这样一些滑稽的人和事,他们的出现与本文的主题是否矛盾? 作者借此来表现自己作品中多次出现的主题,就是改造“国民性”的问题,在这里,我们又一次看到改造国民性的必要与艰巨。《眉间尺》 《铸剑》 为了更好地突出小说的中心意象:剑。这把经过高温高压锻炼的、纯青的、透明的、冰也似的复仇之剑,正是小说中眉间尺和“黑色人”宴之敖者的精神象征。 主题小结: 链接一:《铸剑》表达了作者强烈的“复仇”精神。从《铸剑》的写作背景角度立论。

链接二:《铸剑》是一篇武侠小说,体现出一种原侠精神。从《铸剑》中黑衣人的行为表现角度立论。

链接三:《铸剑》是神话或传说,表现了人民反抗专制暴君的斗争精神。 ①他看见他的母亲

坐在灰白色的月影

中……忽然腾沸。心理描写。表现眉间尺对母亲的复杂心态,既有愧疚,又有为父报仇的激动。 ②眉间尺便举手向肩头

抽取青色的剑,顺手

从后项窝向前一削,

头颅坠在地面的

青苔上,一面将剑

交给黑色人。动作描写。表现眉间尺行为果敢、壮烈,完全摆脱了优柔寡断的性格③“前面的人圈子动摇了,挤进

一个黑色的人来,

黑须黑眼睛,瘦得如铁。

他并不言语,只向眉间尺

冷冷地一笑,一面举手轻轻地

一拨干瘪脸少年的下巴,

并且看定了他的脸。”④“你不要悲哀。这是无法

逃避的。眼泪决不能

洗掉运命。我可是早已有

准备在这里了!” 外貌描写

强调了黑色人的“瘦”,给人一种坚毅、冷酷、严峻的印象语言描写 眉间尺的父亲的凛然与坚定??⑤“一个最有谋略的

老臣独又上前,

伸手向鼎边一摸,

然而浑身一抖,

立刻缩了回来,

伸出两个指头,

放在口边吹个不住。”细节描写

?活画出老大臣的丑态,具有强烈的讽刺效果。描写人物的方法1细腻的心理描写

2简洁的外貌描写

3精练的语言描写

4生动的细节描写环境描写

第一节

46页:小说开始时是在夜里,有月光。这样的背景下出现了眉间尺的形象。

47页:他母亲讲述父亲被杀一事时是坐在“灰白的月影中”的,以及下文“暗白的月影”的描写。

小说的第一节就是在这样的月影中展开的,给全篇染上了一种压抑而又激烈的基调,同时又有一种木刻版画的效果。第二节

51页:当月亮又一次升起时,眉间尺和黑色人面对面站住了。

气氛悲壮!

武侠小说描写环境常用语:月黑杀人夜,风高放火天。再见帮你备课①他“与

老鼠的戏斗”他优柔寡断、怯懦脆弱。②当他听到“母亲的

埋怨”和“父亲被杀”

事实后,他“毛骨悚然”,

“全身烧着猛火”、

“毛发闪火星,

拳捏得格格响”。他有强烈的复仇思想这是他性格的第一次重大转变——决定复仇.③杀王行为

莽撞;干瘪脸纠缠,

手足无措④他正确地选择

黑色人帮他复仇,

毅然交出

自己的头和剑。

他涉世不深、经验不足、能力有限。这是他性格的第二次转变,表明他已经趋于成熟。他成长迅速,抉择果敢 鲁迅先生曾在小说《药》中描绘了一帮看客围观革命者夏榆被杀害的场面:虽然当时已经是“秋天的后半夜”,然而反而观者依然众多,他们在丁字街口“簇成一个半圆”,欣赏着他人的痛苦,时不时还叫上一声好。看客们是甘于围观的,他们中间偶尔也有人抹一把眼泪,可也仅仅是抹一把眼泪罢了,甚至有的人非但没有眼泪,反而愈加为别人的不幸鼓掌喝彩起来。 鲁迅笔下的看客是指什么? “于是他背后的人们有须竭力伸长了脖子;有一个瘦子竟至于连嘴都张得很大,像一条死鲈鱼。”这是鲁迅描写看客形象的众多作品中最有代表性,最为含蓄的一篇。所谓看客,重点字自然在于一个“看”字。这些人在鲁迅的世界中没有样貌,不管男女老少,只有一个动作,那就是“看”。这可能就是爱看热闹的中国人的最突出的形象吧。 鲁迅在《示众》中有这样一段,“霎时间,也就围满了大半圈的看客……待到增加了秃头的老头子之后,空缺已经不多,而立刻又被一个赤膊的红鼻子大汉填满了。……这胖子过于横阔,占了两个人的地位,所以续到的便只能屈在第二层,从前面的两个脖子中间伸进脑袋去。秃头站在白背心的略略正对面,弯了腰,去研究背心上的文字,终于读起来:“嗡,都,哼,八,而……”胖孩子却看见那白背心正研究着这发亮的秃头,…………但不多久,小学生却从巡警的刀旁边钻出来了。他诧异地四顾:外面围着一圈人,上首是穿白背心的,那对面是一个赤膊的胖小孩,……………………”短短几句话,不仅有动作,还有语言描写,生动的反映了一群无知的中国百姓的特点:爱热闹,但是缺乏理性,没有人格观念,甚至连民族意识都可以抛弃掉。他们不是关心国家的命运,而是好奇。仿佛是一群要被屠宰的猪,死到临头还觉得好笑呢。 说到这儿,再让我们看看大名人 阿Q。他也是当时劳苦大众的典型代表,他是如此的无知,如此的没有自尊和骨气,以至于这竟然被人戏称为精神胜利法。他的这种方法是没有选择的,也是整个社会环境造成的。

他也是一名“出名”的看客,他看到革命党人被杀,看到白举人的秘密等。他不是一名普通的看客,但是即使他看到的是很大的秘密,然而他并不会采取明智的措施,反而被那些地主所警惕,所陷害,最后反倒落得个被看的下场。他虽然和鲁迅笔下众多看客看到的不同,但结果甚至比他们还惨,看的原因都是出于好奇,但结果都是无奈的任人宰割。这就是无知的中国人,一群爱看热闹的中国人的下场?

②散文集:《朝花夕拾》

③散文诗集:《野草》

④杂文集16部:《南腔北调集》《且介亭杂文》 《坟》《二心集》《华盖集》《华盖 集续编》《而已集》等

⑤翻译了俄国作家果戈理的《死魂灵》。

作品集简况《故事新编》 序 言

理 水 大禹治水

采 薇 伯夷、叔齐

铸 剑 干将莫邪

非 攻 墨子

奔 月 嫦娥

出 关 老子

补 天 女娲

起 死 庄子 《故事新编》是一部关于神话、传说及史实的白话演义,开创了我国现代历史小说的先河。 文体介绍小说是一种通过人物、情节和环境的具体描写来反映现实生活的文学体裁。

小说的三要素: 故事情节、人物、环境(社会环境、自然环境)。

人物描写:写作过程中通常综合运用肖像描写、语言描写、行动描写、心理描写、环境描写等描写方法,以塑造人物形象,刻画人物性格。 魏曹丕所著的《列异传》中有如下的记载:干将莫邪为楚王作剑,三年而成。剑有雄雌,天下名器也,乃以雌剑献君,藏其雄者。谓其妻曰:‘吾藏剑在南山之阴,北山之阳;松生石上,剑在其中矣。君若觉,杀我;尔生男,以告之。’

及至君觉,杀干将。 三王冢 妻后生男,名赤鼻,告之。

赤鼻斫南山之松,不得剑;忽于屋柱中得之。楚王梦一人,眉广三寸,辞欲报仇。购求甚急,乃逃朱兴山中。遇客,欲为之报;乃刎首,将以奉楚王。客令镬煮之,头三日三夜跳不烂。王往观之,客以雄剑倚拟王,王头堕镬中;客又自刎。三头悉烂,不可分别,分葬之,名曰三王冢。”

写作背景 辛亥革命果实被篡夺,秋瑾,徐锡麟等壮烈牺牲,袁世凯大杀革命者,“五卅惨案”“女师大事件”,直到1926年的“三·一八惨案”,以段琪瑞为首的北洋军阀血腥屠杀手无寸铁的青年学生,鲁迅的学生刘和珍君等倒在血泊中激起了鲁迅的复仇之火。 浏览课文,掌握生字词,梳理情节。1、掌握下列词语的音形义:

水瓮 wèng 咻咻xiū

旌旗jīng 杳无消息 yǎo

剑戟 jǐ 青苔tái 仇雠chóu

剑靶bǎ 雉堞dié 干瘪 biě

擎起qíng 揎起xuān

鸱鸮chīxiāo 打诨hùn2、明确情节:开端:戏鼠明仇,铸剑丢头。发展:寻仇遇阻,复仇献头。高潮、结局:智取王命,鼎中啮头。尾声:三首俱葬,臣民祭头。文章结构 ????本文共四节,按情节大致分为三个部分: ????第一部分(第1节):小说故事的缘起。写眉间尺听母亲讲父亲为大王铸剑反而被害的深仇大恨,决心为父报仇。 ????第二部分(第2、3节):小说故事的主体部分。是“复仇”的完成。其中第2节写眉间尺与黑色人的相遇。第3节写黑色人杀死大王。 ????第三部分(第4节):复仇后的情景。作者重在讽刺臣子们的可笑与昏庸无能。 眉间尺形象分析 讨论:1、眉间尺的母亲最初为什么认为眉间尺的“父亲的仇是没有人报的了”? 眉间尺的性情还是那样,不冷不热地,一点也不变2、眉间尺的性格是否就是这样一直持续下去?(是什么使他发生了改变?) 母亲对他软弱优柔性情的失望

父亲被大王杀害时的悲壮,凛然与慷慨------一次转变

复仇的种子在心中扎了根3、性情改变后的眉间尺是否足以担当替父报仇的重任? 性情有了改变,但仍有东西需要他去学习.

虽然勇气十足,但显莽撞.

与看客打交道的经验不足,有些手足无措.

但信念却越来越坚定.4、眉间尺为什么会相信黑色人的话自刎,而把复仇的任务交给黑色人来完成? 在对话中,眉间尺接受了黑衣人的复仇理论

就是坚决,彻底地复仇

对一切罪恶进行审判

这样的复仇不需要 任何名义和借口

5、试从第一节里举出几个例子来说明眉间尺的性情究竟是怎样的。A.嫉恶如仇有强烈的复仇思想B软弱优柔.怯懦脆弱

C涉世不深,经验不足,能力有限,杀王行为莽撞,干瘪脸纠缠手足无措D成长迅速,抉择果断,选择黑衣人帮他复仇,毅然交出头和剑----性格转变趋于成熟.

黑色人形象分析 讨论:1、黑色人为眉间尺出谋划策是为了什么?因我一向认识你的父亲……

我就是复仇……

2、黑色人为什么找眉间尺要他的头和剑?精明所在:

使大王丧失警惕

寻找机会刺杀大王3、黑色人在为什么刺死大王后为什么也要自刎? 更加坚决彻底地战斗.

4、 眉间尺和黑色人的性格比较内在精神相似----复仇

眉间尺有杀父之仇,但涉世不深,不知世道

险恶和敌人的凶残,性格软弱优柔,在磨炼 中成为坚定的复仇者

黑色人和眉间尺并无私交,素无往来,,但却有共同的敌人----大王,他富有斗争经验,了解告密者和仇人的动向,对敌不报幻想,有同归于尽的决心,善于斗争,一入鼎就给王致命一击.楚王的个性特点贪婪、残忍喜怒无常自私狡猾、老谋深算惜墨如金似鲁迅者,为何花费这么多笔墨,却没有给我们一个清晰的王的形象? 楚王变成一个符号,恶势力的代表,让小说具有更普遍的意义。把原先所记载的个人复仇的传说,写成了一个既为个人,也为社会复仇的慷慨悲壮的历史演义。看客在文中的作用?眉间尺在进城准备刺杀大王时,与一少年发生争执,这少年与周围的人是些什么人?

无聊的看客,闲人.写出这些人有什么用意?眉间尺涉世不深,不能机智处理问题

社会现实的冷酷___完成复仇任务是孤独的,没人理解.思考? 主 题 ? 联系《藤野先生》 看客 本文的主题是十分冷峻与严肃的,但在文中却出现了这样一些滑稽的人和事,他们的出现与本文的主题是否矛盾? 作者借此来表现自己作品中多次出现的主题,就是改造“国民性”的问题,在这里,我们又一次看到改造国民性的必要与艰巨。《眉间尺》 《铸剑》 为了更好地突出小说的中心意象:剑。这把经过高温高压锻炼的、纯青的、透明的、冰也似的复仇之剑,正是小说中眉间尺和“黑色人”宴之敖者的精神象征。 主题小结: 链接一:《铸剑》表达了作者强烈的“复仇”精神。从《铸剑》的写作背景角度立论。

链接二:《铸剑》是一篇武侠小说,体现出一种原侠精神。从《铸剑》中黑衣人的行为表现角度立论。

链接三:《铸剑》是神话或传说,表现了人民反抗专制暴君的斗争精神。 ①他看见他的母亲

坐在灰白色的月影

中……忽然腾沸。心理描写。表现眉间尺对母亲的复杂心态,既有愧疚,又有为父报仇的激动。 ②眉间尺便举手向肩头

抽取青色的剑,顺手

从后项窝向前一削,

头颅坠在地面的

青苔上,一面将剑

交给黑色人。动作描写。表现眉间尺行为果敢、壮烈,完全摆脱了优柔寡断的性格③“前面的人圈子动摇了,挤进

一个黑色的人来,

黑须黑眼睛,瘦得如铁。

他并不言语,只向眉间尺

冷冷地一笑,一面举手轻轻地

一拨干瘪脸少年的下巴,

并且看定了他的脸。”④“你不要悲哀。这是无法

逃避的。眼泪决不能

洗掉运命。我可是早已有

准备在这里了!” 外貌描写

强调了黑色人的“瘦”,给人一种坚毅、冷酷、严峻的印象语言描写 眉间尺的父亲的凛然与坚定??⑤“一个最有谋略的

老臣独又上前,

伸手向鼎边一摸,

然而浑身一抖,

立刻缩了回来,

伸出两个指头,

放在口边吹个不住。”细节描写

?活画出老大臣的丑态,具有强烈的讽刺效果。描写人物的方法1细腻的心理描写

2简洁的外貌描写

3精练的语言描写

4生动的细节描写环境描写

第一节

46页:小说开始时是在夜里,有月光。这样的背景下出现了眉间尺的形象。

47页:他母亲讲述父亲被杀一事时是坐在“灰白的月影中”的,以及下文“暗白的月影”的描写。

小说的第一节就是在这样的月影中展开的,给全篇染上了一种压抑而又激烈的基调,同时又有一种木刻版画的效果。第二节

51页:当月亮又一次升起时,眉间尺和黑色人面对面站住了。

气氛悲壮!

武侠小说描写环境常用语:月黑杀人夜,风高放火天。再见帮你备课①他“与

老鼠的戏斗”他优柔寡断、怯懦脆弱。②当他听到“母亲的

埋怨”和“父亲被杀”

事实后,他“毛骨悚然”,

“全身烧着猛火”、

“毛发闪火星,

拳捏得格格响”。他有强烈的复仇思想这是他性格的第一次重大转变——决定复仇.③杀王行为

莽撞;干瘪脸纠缠,

手足无措④他正确地选择

黑色人帮他复仇,

毅然交出

自己的头和剑。

他涉世不深、经验不足、能力有限。这是他性格的第二次转变,表明他已经趋于成熟。他成长迅速,抉择果敢 鲁迅先生曾在小说《药》中描绘了一帮看客围观革命者夏榆被杀害的场面:虽然当时已经是“秋天的后半夜”,然而反而观者依然众多,他们在丁字街口“簇成一个半圆”,欣赏着他人的痛苦,时不时还叫上一声好。看客们是甘于围观的,他们中间偶尔也有人抹一把眼泪,可也仅仅是抹一把眼泪罢了,甚至有的人非但没有眼泪,反而愈加为别人的不幸鼓掌喝彩起来。 鲁迅笔下的看客是指什么? “于是他背后的人们有须竭力伸长了脖子;有一个瘦子竟至于连嘴都张得很大,像一条死鲈鱼。”这是鲁迅描写看客形象的众多作品中最有代表性,最为含蓄的一篇。所谓看客,重点字自然在于一个“看”字。这些人在鲁迅的世界中没有样貌,不管男女老少,只有一个动作,那就是“看”。这可能就是爱看热闹的中国人的最突出的形象吧。 鲁迅在《示众》中有这样一段,“霎时间,也就围满了大半圈的看客……待到增加了秃头的老头子之后,空缺已经不多,而立刻又被一个赤膊的红鼻子大汉填满了。……这胖子过于横阔,占了两个人的地位,所以续到的便只能屈在第二层,从前面的两个脖子中间伸进脑袋去。秃头站在白背心的略略正对面,弯了腰,去研究背心上的文字,终于读起来:“嗡,都,哼,八,而……”胖孩子却看见那白背心正研究着这发亮的秃头,…………但不多久,小学生却从巡警的刀旁边钻出来了。他诧异地四顾:外面围着一圈人,上首是穿白背心的,那对面是一个赤膊的胖小孩,……………………”短短几句话,不仅有动作,还有语言描写,生动的反映了一群无知的中国百姓的特点:爱热闹,但是缺乏理性,没有人格观念,甚至连民族意识都可以抛弃掉。他们不是关心国家的命运,而是好奇。仿佛是一群要被屠宰的猪,死到临头还觉得好笑呢。 说到这儿,再让我们看看大名人 阿Q。他也是当时劳苦大众的典型代表,他是如此的无知,如此的没有自尊和骨气,以至于这竟然被人戏称为精神胜利法。他的这种方法是没有选择的,也是整个社会环境造成的。

他也是一名“出名”的看客,他看到革命党人被杀,看到白举人的秘密等。他不是一名普通的看客,但是即使他看到的是很大的秘密,然而他并不会采取明智的措施,反而被那些地主所警惕,所陷害,最后反倒落得个被看的下场。他虽然和鲁迅笔下众多看客看到的不同,但结果甚至比他们还惨,看的原因都是出于好奇,但结果都是无奈的任人宰割。这就是无知的中国人,一群爱看热闹的中国人的下场?

同课章节目录

- 一 《诗经》二首

- 关雎

- 蒹葭

- 二 歌行二首

- 白雪歌送武判官归京

- 茅屋为秋风所破歌

- 作文1 学会生存

- 三 蒙古草原狼

- 四 巩乃斯的马

- 五 桐庐行

- 六 词二首

- 渔家傲·秋思

- 念奴娇·过洞庭

- 七 现代诗歌二首

- 在寒冷的腊月的夜里

- 金黄的稻束

- 作文2 我从父母那里得到的

- 八 谈作文

- 九 短文二篇

- 热爱生命

- 世间最美的坟墓

- 作文3 请为我喝彩

- 一〇 曹刿论战

- 一一 《孟子》二章

- 天时不如地利

- 富贵不能淫

- 一二 强项令

- 口语交际 演讲

- 一三 致大海

- 一四 品质

- 一五 麦琪的礼物

- 作文4 我写小小说

- 一六 出师表

- 一七 捕蛇者说

- 一八 送东阳马生序

- 作文5 教养与习惯

- 一九 香菱学诗

- 二〇 将相和[自读]

- 作文6 我读名著(名篇)

- 名著导读 《西游记》:神魔有人情,精魅通世故