2022-2023学年下学期初中语文人教部编版七年级同步分层作业17 短文两篇((含解析))

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年下学期初中语文人教部编版七年级同步分层作业17 短文两篇((含解析)) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 68.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-07 11:25:11 | ||

图片预览

文档简介

(进阶篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版七年级同步分层作业17 短文两篇

一.选择题(共4小题)

1.下面对《陋室铭》内容和写法分析理解不正确的一项是( )

A.本文托物言志,以陋室不陋,表达了作者对高洁情操的追求。

B.选文在描写陋室时,重点突出了“陋室”环境之清幽宁静和室内主人生活情趣之高雅。

C.文中的“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”表明了作者对官场生活的鄙弃。

D.作者在结尾处引用孔子的话,意在表明只要环境清幽宁静,生活闲适,“陋室’,就不陋。

2.下列对文章《爱莲说》第1段的理解和分析,不正确的一项是( )

A.细致描绘莲花的形象和品质,说明自己爱莲的原因。

B.表面上写的是莲,实际上写的是君子,爱莲也就是爱君子。

C.文中的两个“独”字,表现出他们遗世独立,决不随波逐流的态度,同时又相对表明周敦颐与陶渊明的生活态度相同。

3.下列对课文内容和写法分析有误的一项是( )

A.文章以“晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹”为陪笔,引入下题,烘托自己对莲花的喜爱,惜景抒情;“借花自以为写照”

B.文章品评菊花、牡丹、莲花,意在慨叹真隐者少,有德者寡,而贪爱富贵者居多。以“君子”喻莲,表明了作者志在君子的道德情感

C.文章用“噫”字引领三个排比句,在排比句中,句式同中见异,变化有致,感情起伏,其中反问句“同予者何人”情感色彩最为强烈

D.文章结尾没有按照之前的菊、牡丹、莲的顺序来写,而是将牡丹衬在莲后,是对追名逐利者进行暗讽,意味深长,耐人寻味

4.下列说法有误的一项是( )

A.“说”是古代一种文体,议论文中的一类,“说”是说明,它的说理方式是以解释为主

B.文章从生长环境、体态香气、风度气质三个方面对莲进行了描写

C.文章借菊花和牡丹的形象,从正面衬托了自己对莲花的喜爱,寄寓了不慕名利的生活态度以及对这种生活态度的赞赏

D.作者赞赏莲花“出淤泥而不染”的精神,提倡洁身自好的个人道德修养,体现了积极的人生观和价值观

二.语言运用(共2小题)

5.《陋室铭》中既说“可以调素琴,阅金经,”又说“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”,这是否矛盾?为什么?

6.《爱莲说》中的“牡丹”“菊”“莲”分别象征什么样的人?

三.默写(共1小题)

7.根据文章《陋室铭》,按要求默写。

(1)本文的主旨句是: , 。

(2)作者认为陋室不陋的语句是: , 。

(3)全文中画龙点睛(或唯一散句)的语句是: : ?

(4)与“时人莫小池中水,浅处无妨有卧龙”意思相近的语句是: , 。

(5)写陋室环境,突出景色之雅的语句是: , 。

(6)文中描写室内景物的语句是: , ;文中描写室外景物的语句是: , 。

(7)写室中之人,突出交往之雅的语句是: , 。由此可知室主人也是一位: 。用一成语概括室中情景: 。

(8)写室中之事,突出情趣之雅的语句是: , 。 , 。

(9)表现作者对自己摆脱了喧嚣生活和繁杂公务的欣喜之情的语句是: , 。

(10)作者以古代名贤自比的语句是: , 。

(11)用比喻赞美“陋室”的语句是: , , , 。

四.文言文阅读(共2小题)

8.【甲】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝、香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。 莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

周敦颐《爱莲说》

【乙】风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰。 犹有花枝俏。俏也不争春,只把春来报。待到山 花烂漫时,她在丛中笑。

毛泽东《卜算子 咏梅》

(1)解释下面句中加点的词:

①出淤泥而不染

②予谓菊,花之隐逸者也

③陶后鲜有闻

④待到山花烂漫时

(2)翻译下面的句子。

莲,花之君子者也。 译文:

(3)作者“独爱莲”的原因是什么?(请用原文回答)

(4)【甲】文用 、 衬托了莲花的形象,【乙】文用 、 和 等自然环境来烘托梅花的形象。

(5)两文所歌颂的对象在精神品质上有什么相似之处?

9.【甲】山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:“何陋之有?”

(刘禹锡《陋室铭》)

【乙】惠子相梁①,庄子往见之。或谓惠子曰:“庄子来,欲代子相。”于是惠子恐,搜于国中三日三夜。庄子往见之,曰:“南方有鸟,其名为鹓雏(yuān chú)②,子知之乎?夫鹓雏发于南海,而飞于北海,非梧桐不止,非练实③不食,非醴(lǐ)④泉不饮。于是鸱(chī)⑤得腐鼠,鹓雏过之,仰而视之曰:‘吓(hè)⑥!’今子欲以子之梁国而吓我邪?”

(庄子《惠子相梁》)

【注释】①梁:国名。②鹓雏:古代传说中像凤凰一类的鸟,习性高洁。③练实:竹实。④醴(lǐ):甜美的泉水。⑤鸱(chī):猫头鹰。⑥吓(hè):模仿鸱发怒的声音。

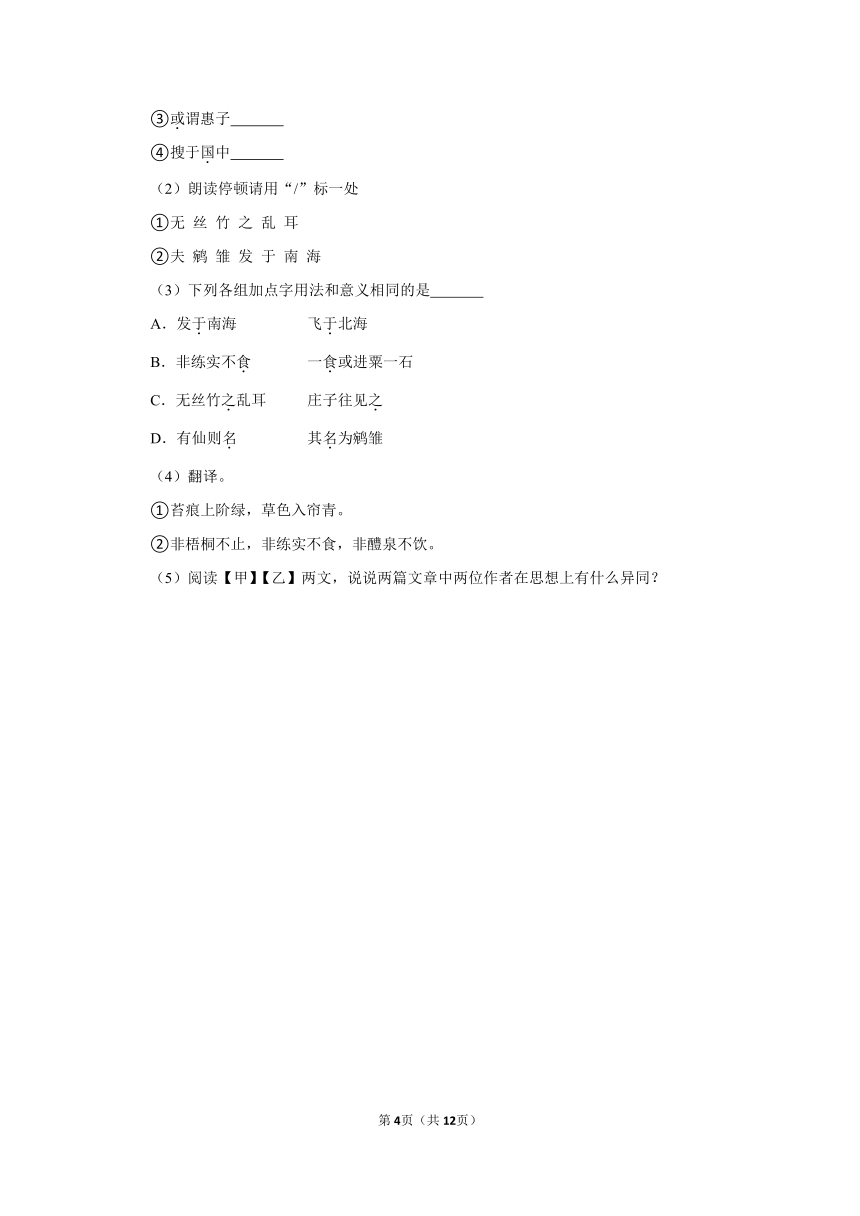

(1)解释下面加点字意思

①惟吾德馨

②无案牍之劳形

③或谓惠子

④搜于国中

(2)朗读停顿请用“/”标一处

①无 丝 竹 之 乱 耳

②夫 鹓 雏 发 于 南 海

(3)下列各组加点字用法和意义相同的是

A.发于南海 飞于北海

B.非练实不食 一食或进粟一石

C.无丝竹之乱耳 庄子往见之

D.有仙则名 其名为鹓雏

(4)翻译。

①苔痕上阶绿,草色入帘青。

②非梧桐不止,非练实不食,非醴泉不饮。

(5)阅读【甲】【乙】两文,说说两篇文章中两位作者在思想上有什么异同?

(进阶篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版七年级同步分层作业17 短文两篇

参考答案与试题解析

一.选择题(共4小题)

1.下面对《陋室铭》内容和写法分析理解不正确的一项是( )

A.本文托物言志,以陋室不陋,表达了作者对高洁情操的追求。

B.选文在描写陋室时,重点突出了“陋室”环境之清幽宁静和室内主人生活情趣之高雅。

C.文中的“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”表明了作者对官场生活的鄙弃。

D.作者在结尾处引用孔子的话,意在表明只要环境清幽宁静,生活闲适,“陋室’,就不陋。

【解答】本题是对选文内容和写法手法的考查。解答此题的关键是在理解文章内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,做出选择。

ABC.正确;

D.作者在结尾处引用孔子的话,意在表明陋室的人品德高尚。

故选:D。

【点评】做好本题需要平时对重点文言文课文进行背诵识记。

2.下列对文章《爱莲说》第1段的理解和分析,不正确的一项是( )

A.细致描绘莲花的形象和品质,说明自己爱莲的原因。

B.表面上写的是莲,实际上写的是君子,爱莲也就是爱君子。

C.文中的两个“独”字,表现出他们遗世独立,决不随波逐流的态度,同时又相对表明周敦颐与陶渊明的生活态度相同。

【解答】A.正确;

B.正确;

C.错误,文中的两个“独”字,都表现出倚世独立,决不随波逐流的态度,但第二个“独”字又表明作者不同于陶渊明的生活态度。

故选:C。

【点评】理解文中作者的情感,可从探究作者的写作目的入手,结合中心思想来分析。

3.下列对课文内容和写法分析有误的一项是( )

A.文章以“晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹”为陪笔,引入下题,烘托自己对莲花的喜爱,惜景抒情;“借花自以为写照”

B.文章品评菊花、牡丹、莲花,意在慨叹真隐者少,有德者寡,而贪爱富贵者居多。以“君子”喻莲,表明了作者志在君子的道德情感

C.文章用“噫”字引领三个排比句,在排比句中,句式同中见异,变化有致,感情起伏,其中反问句“同予者何人”情感色彩最为强烈

D.文章结尾没有按照之前的菊、牡丹、莲的顺序来写,而是将牡丹衬在莲后,是对追名逐利者进行暗讽,意味深长,耐人寻味

【解答】A.“惜景抒情”应为“托物言志”;

B.正确;

C.正确;

D.正确。

故选:A。

【点评】做本题时注意通读《爱莲说》,把握文意,揣摩选项正误。

4.下列说法有误的一项是( )

A.“说”是古代一种文体,议论文中的一类,“说”是说明,它的说理方式是以解释为主

B.文章从生长环境、体态香气、风度气质三个方面对莲进行了描写

C.文章借菊花和牡丹的形象,从正面衬托了自己对莲花的喜爱,寄寓了不慕名利的生活态度以及对这种生活态度的赞赏

D.作者赞赏莲花“出淤泥而不染”的精神,提倡洁身自好的个人道德修养,体现了积极的人生观和价值观

【解答】A.正确;

B.正确;

C.“文章借菊花和牡丹的形象,从正面衬托了自己对莲花的喜爱”说法有误,“借牡丹的形象”应该是从反面来进行衬托;

D.正确。

故选:C。

【点评】做本题时注意通读全文,把握文意,揣摩选项正误。

二.语言运用(共2小题)

5.《陋室铭》中既说“可以调素琴,阅金经,”又说“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”,这是否矛盾?为什么?

【解答】“调素琴”“阅金经”描写的是作者的生活状态,或者可以说是作者追求的生活格调。抚琴阅经,能体现一个人的性情高雅,表达的正是作者一身傲然的气质。“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”则是写作者生活闲致雅适,更是表达了作者对奢靡俗音、功名利禄的轻视乃至无视。两句都是写生活,都是为表达作者文人傲骨,不媚世俗,前者是从正面直接表达自己对自己生活状态的肯定,而后者则是从侧面抒发作者的心志。故此二者并不矛盾。

答案:

不矛盾。“调素琴”“阅金经”借指高雅的生活;“丝竹之乱耳”“案牍之劳形”借指世俗的纷扰,放在一起是要表达作者想过一种远离世俗纷扰的高雅生活的人生愿望。

【点评】文章的重点句子往往揭示了文章的主旨或情感内涵,解答时要密切结合文章的主旨,据此进行分析。

6.《爱莲说》中的“牡丹”“菊”“莲”分别象征什么样的人?

【解答】根据文中句子“菊,花之隐逸者也”明确菊象征不趋炎附势的隐士;根据“牡丹,花之富贵者也”明确牡丹象征追求功名富贵的人;根据“莲,花之君子者也”明确莲象征品行高尚的贤能之士。

答案:

牡丹象征追求功名富贵的人,菊象征不趋炎附势的隐士,莲象征品行高尚的贤能之士。

【点评】做本题时注意结合文意揣摩“牡丹”“菊”“莲”的象征意义。

三.默写(共1小题)

7.根据文章《陋室铭》,按要求默写。

(1)本文的主旨句是: 斯是陋室 , 惟吾德馨 。

(2)作者认为陋室不陋的语句是: 斯是陋室 , 惟吾德馨 。

(3)全文中画龙点睛(或唯一散句)的语句是: 孔子云 : 何陋之有 ?

(4)与“时人莫小池中水,浅处无妨有卧龙”意思相近的语句是: 水不在深 , 有龙则灵 。

(5)写陋室环境,突出景色之雅的语句是: 苔痕上阶绿 , 草色入帘青 。

(6)文中描写室内景物的语句是: 谈笑有鸿儒 , 往来无白丁 ;文中描写室外景物的语句是: 苔痕上阶绿 , 草色入帘青 。

(7)写室中之人,突出交往之雅的语句是: 谈笑有鸿儒 , 往来无白丁 。由此可知室主人也是一位: 鸿儒 。用一成语概括室中情景: 谈笑风生 。

(8)写室中之事,突出情趣之雅的语句是: 谈笑有鸿儒 , 往来无白丁 。 可以调素琴 , 阅金经 。

(9)表现作者对自己摆脱了喧嚣生活和繁杂公务的欣喜之情的语句是: 无丝竹之乱耳 , 无案牍之劳形 。

(10)作者以古代名贤自比的语句是: 南阳诸葛庐 , 西蜀子云亭 。

(11)用比喻赞美“陋室”的语句是: 山不在高 , 有仙则名 , 水不在深 , 有龙则灵 。

【解答】(1)斯是陋室 惟吾德馨(重点字:馨)

(2)斯是陋室 惟吾德馨(重点字:馨)

(3)孔子云 何陋之有(重点字:陋)

(4)水不在深 有龙则灵

(5)苔痕上阶绿 草色入帘青

(6)谈笑有鸿儒 往来无白丁 苔痕上阶绿 草色入帘青(重点字:儒)

(7)谈笑有鸿儒 往来无白丁 鸿儒 谈笑风生(重点字:儒)

(8)谈笑有鸿儒 往来无白丁 可以调素琴 阅金经(重点字:儒)

(9)无丝竹之乱耳 无案牍之劳形(重点字:牍)

(10)南阳诸葛庐 西蜀子云亭

(11)山不在高 有仙则名 水不在深 有龙则灵

【点评】诗文积累需要学生在平时读课文时,重点要加强背诵和记忆,并注意重点字词在具体语境中的读音与书写。

四.文言文阅读(共2小题)

8.【甲】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝、香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。 莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

周敦颐《爱莲说》

【乙】风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰。 犹有花枝俏。俏也不争春,只把春来报。待到山 花烂漫时,她在丛中笑。

毛泽东《卜算子 咏梅》

(1)解释下面句中加点的词:

①出淤泥而不染 沾染;污染

②予谓菊,花之隐逸者也 我

③陶后鲜有闻 听说

④待到山花烂漫时 等待;等

(2)翻译下面的句子。

莲,花之君子者也。 译文: 莲,是花中的君子

(3)作者“独爱莲”的原因是什么?(请用原文回答)

(4)【甲】文用 菊花 、 牡丹 衬托了莲花的形象,【乙】文用 风雪悬崖(冰天雪地) 、 悬崖冰雪 和 万花丛 等自然环境来烘托梅花的形象。

(5)两文所歌颂的对象在精神品质上有什么相似之处?

【解答】(1)考查对常见文言词(实、虚词)意义的理解及知识的迁移能力。解答本题要词语在句子里的意思,词义可根据知识的积累结合原句进行推断。

①句意为:从积存的淤泥中长出却不被污染。染:沾染;污染。

②句意为:我认为菊花。予:我。

③句意为:陶渊明以后就很少听到了。闻:听说。

④句意为:等到山花盛开时。待:等待;等。

(2)本题考查的是重点句子的翻译,做该题时,要忠于原文、不遗漏、不随意增减内容,译文要顺畅。注意重点字词以及常见句式的翻译,以直译为主,意义为辅。

句中重点词语有者也:表判断;句意为:莲,是花中的君子。

(3)本题考查的是对课文内容的理解。解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,解答即可。

(4)本题考查对文意的理解及写作手法的把握。解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,分析概括。

“予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也”可知用“菊花”、“牡丹”来衬托“莲”;“已是悬崖百丈冰”、“待到山花烂漫时,她在丛中笑。”中可见,“风雪悬崖(冰天雪地)悬崖冰雪”、“万花丛”自然环境来烘托梅花的形象。

(5)本题是对文章主旨的考查。解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括即可。

不论在什么样的环境中都要坚守自己的节操(品质、精神)。

答案:

(1)①沾染;污染②我③听说 ④等待;等

(2)莲,是花中的君子。

(3)莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

(4)菊花、牡丹;风雪悬崖(冰天雪地)悬崖冰雪、万花丛。

(5)不论在什么样的环境中都要坚守自己的节操(品质、精神)。

【点评】词义积累:

鲜

陶后鲜有闻(少)

芳草鲜美(鲜艳)《桃花源记》

9.【甲】山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:“何陋之有?”

(刘禹锡《陋室铭》)

【乙】惠子相梁①,庄子往见之。或谓惠子曰:“庄子来,欲代子相。”于是惠子恐,搜于国中三日三夜。庄子往见之,曰:“南方有鸟,其名为鹓雏(yuān chú)②,子知之乎?夫鹓雏发于南海,而飞于北海,非梧桐不止,非练实③不食,非醴(lǐ)④泉不饮。于是鸱(chī)⑤得腐鼠,鹓雏过之,仰而视之曰:‘吓(hè)⑥!’今子欲以子之梁国而吓我邪?”

(庄子《惠子相梁》)

【注释】①梁:国名。②鹓雏:古代传说中像凤凰一类的鸟,习性高洁。③练实:竹实。④醴(lǐ):甜美的泉水。⑤鸱(chī):猫头鹰。⑥吓(hè):模仿鸱发怒的声音。

(1)解释下面加点字意思

①惟吾德馨 这里指德行美好或品德高尚

②无案牍之劳形 使……劳累

③或谓惠子 有人

④搜于国中 国都

(2)朗读停顿请用“/”标一处

①无 丝 竹 之 乱 耳

②夫 鹓 雏 发 于 南 海

(3)下列各组加点字用法和意义相同的是 B

A.发于南海 飞于北海

B.非练实不食 一食或进粟一石

C.无丝竹之乱耳 庄子往见之

D.有仙则名 其名为鹓雏

(4)翻译。

①苔痕上阶绿,草色入帘青。

②非梧桐不止,非练实不食,非醴泉不饮。

(5)阅读【甲】【乙】两文,说说两篇文章中两位作者在思想上有什么异同?

【解答】(1)本题考查文言实词含义的理解。解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语意思。

①句意为:只是我(住屋的人)品德好(就感觉不到简陋了)。馨:这里指德行美好或品德高尚

②句意为:没有官府的公文使身体劳累。劳:使……劳累

③句意为:有人告诉惠施说。或:有人

④句意为:在国都搜捕。国:国都

(2)本题考查文言文的断句。文言文断句首先要读懂句子的意思,根据句子的意思可以准确断句。句子意思读不懂的时候,也可根据虚词、对话、修辞、句子结构成分、文言文固定格式、习惯句式等断句。

①本句句意为:没有奏乐的声音扰乱双耳。根据句意可断句为:无/丝竹之乱耳。

②本句句意为:那鹓雏从南海起飞。“夫”为句首发语词,所以断句为:夫/鹓雏发于南海。

(3)本题考查对文言词语一词多意的辨析能力。要求学生在了解课文大意的基础上理解词语的含义,并且能辨析词语在不同语境中的含义。

A.于:介词,从;/于:介词,到;

B.食:动词,吃;/食:动词,吃;

C.之:主谓之间取消句子的独立性,不译;/之:代词,他;

D.名:动词,出名;/名:名词,名字;

故选:B。

(4)本题考查文中重点句子的翻译。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

①句中的重点词有:上,长上;入,映入;句子翻译为:苔藓的痕迹碧绿,一直长上了台阶,草色青青,映入了竹帘。

②句中的重点词有:止,停息;实,果实;食,吃;醴泉,甜美的泉水;句子翻译为:不是梧桐树不栖息(停息),不是竹子的果实不吃,不是甜美的泉水不喝。

(5)本题考查文本主旨的理解。阅读甲文,可知作者重在表现陋室不陋室的原因在于主人的“德馨”,表现作者对不慕名利,安贫乐道的思想。而乙文庄子将自己比作鹓雏,将惠子比作鸱,把功名利禄比作腐鼠,表明自己鄙弃功名利禄的立场和志趣,讽刺了惠子醉心于功名利禄且无端猜忌别人的丑态。据此可得出二人在思想上的相同点与不同点。

答案:

(1)①这里指德行美好或品德高尚②使……劳累③有人④国都

(2)①无/丝竹之乱耳 ②夫/鹓雏发于南海

(3)B

(4)①苔藓的痕迹碧绿,一直长上了台阶,草色青青,映入了竹帘。

②不是梧桐树不栖息(停息),不是竹子的果实不吃,不是甜美的泉水不喝。

(5)相同点:他们均有不慕名利的思想。

不同点:庄子表达了自己高远的志向。刘禹锡则流露安贫乐道的生活情趣。

【点评】文言词“相”的不同用法:

1、此子独以跛之故,父子相保(一起,共同)

2、舍人相谓曰(互相)

第1页(共1页)

一.选择题(共4小题)

1.下面对《陋室铭》内容和写法分析理解不正确的一项是( )

A.本文托物言志,以陋室不陋,表达了作者对高洁情操的追求。

B.选文在描写陋室时,重点突出了“陋室”环境之清幽宁静和室内主人生活情趣之高雅。

C.文中的“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”表明了作者对官场生活的鄙弃。

D.作者在结尾处引用孔子的话,意在表明只要环境清幽宁静,生活闲适,“陋室’,就不陋。

2.下列对文章《爱莲说》第1段的理解和分析,不正确的一项是( )

A.细致描绘莲花的形象和品质,说明自己爱莲的原因。

B.表面上写的是莲,实际上写的是君子,爱莲也就是爱君子。

C.文中的两个“独”字,表现出他们遗世独立,决不随波逐流的态度,同时又相对表明周敦颐与陶渊明的生活态度相同。

3.下列对课文内容和写法分析有误的一项是( )

A.文章以“晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹”为陪笔,引入下题,烘托自己对莲花的喜爱,惜景抒情;“借花自以为写照”

B.文章品评菊花、牡丹、莲花,意在慨叹真隐者少,有德者寡,而贪爱富贵者居多。以“君子”喻莲,表明了作者志在君子的道德情感

C.文章用“噫”字引领三个排比句,在排比句中,句式同中见异,变化有致,感情起伏,其中反问句“同予者何人”情感色彩最为强烈

D.文章结尾没有按照之前的菊、牡丹、莲的顺序来写,而是将牡丹衬在莲后,是对追名逐利者进行暗讽,意味深长,耐人寻味

4.下列说法有误的一项是( )

A.“说”是古代一种文体,议论文中的一类,“说”是说明,它的说理方式是以解释为主

B.文章从生长环境、体态香气、风度气质三个方面对莲进行了描写

C.文章借菊花和牡丹的形象,从正面衬托了自己对莲花的喜爱,寄寓了不慕名利的生活态度以及对这种生活态度的赞赏

D.作者赞赏莲花“出淤泥而不染”的精神,提倡洁身自好的个人道德修养,体现了积极的人生观和价值观

二.语言运用(共2小题)

5.《陋室铭》中既说“可以调素琴,阅金经,”又说“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”,这是否矛盾?为什么?

6.《爱莲说》中的“牡丹”“菊”“莲”分别象征什么样的人?

三.默写(共1小题)

7.根据文章《陋室铭》,按要求默写。

(1)本文的主旨句是: , 。

(2)作者认为陋室不陋的语句是: , 。

(3)全文中画龙点睛(或唯一散句)的语句是: : ?

(4)与“时人莫小池中水,浅处无妨有卧龙”意思相近的语句是: , 。

(5)写陋室环境,突出景色之雅的语句是: , 。

(6)文中描写室内景物的语句是: , ;文中描写室外景物的语句是: , 。

(7)写室中之人,突出交往之雅的语句是: , 。由此可知室主人也是一位: 。用一成语概括室中情景: 。

(8)写室中之事,突出情趣之雅的语句是: , 。 , 。

(9)表现作者对自己摆脱了喧嚣生活和繁杂公务的欣喜之情的语句是: , 。

(10)作者以古代名贤自比的语句是: , 。

(11)用比喻赞美“陋室”的语句是: , , , 。

四.文言文阅读(共2小题)

8.【甲】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝、香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。 莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

周敦颐《爱莲说》

【乙】风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰。 犹有花枝俏。俏也不争春,只把春来报。待到山 花烂漫时,她在丛中笑。

毛泽东《卜算子 咏梅》

(1)解释下面句中加点的词:

①出淤泥而不染

②予谓菊,花之隐逸者也

③陶后鲜有闻

④待到山花烂漫时

(2)翻译下面的句子。

莲,花之君子者也。 译文:

(3)作者“独爱莲”的原因是什么?(请用原文回答)

(4)【甲】文用 、 衬托了莲花的形象,【乙】文用 、 和 等自然环境来烘托梅花的形象。

(5)两文所歌颂的对象在精神品质上有什么相似之处?

9.【甲】山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:“何陋之有?”

(刘禹锡《陋室铭》)

【乙】惠子相梁①,庄子往见之。或谓惠子曰:“庄子来,欲代子相。”于是惠子恐,搜于国中三日三夜。庄子往见之,曰:“南方有鸟,其名为鹓雏(yuān chú)②,子知之乎?夫鹓雏发于南海,而飞于北海,非梧桐不止,非练实③不食,非醴(lǐ)④泉不饮。于是鸱(chī)⑤得腐鼠,鹓雏过之,仰而视之曰:‘吓(hè)⑥!’今子欲以子之梁国而吓我邪?”

(庄子《惠子相梁》)

【注释】①梁:国名。②鹓雏:古代传说中像凤凰一类的鸟,习性高洁。③练实:竹实。④醴(lǐ):甜美的泉水。⑤鸱(chī):猫头鹰。⑥吓(hè):模仿鸱发怒的声音。

(1)解释下面加点字意思

①惟吾德馨

②无案牍之劳形

③或谓惠子

④搜于国中

(2)朗读停顿请用“/”标一处

①无 丝 竹 之 乱 耳

②夫 鹓 雏 发 于 南 海

(3)下列各组加点字用法和意义相同的是

A.发于南海 飞于北海

B.非练实不食 一食或进粟一石

C.无丝竹之乱耳 庄子往见之

D.有仙则名 其名为鹓雏

(4)翻译。

①苔痕上阶绿,草色入帘青。

②非梧桐不止,非练实不食,非醴泉不饮。

(5)阅读【甲】【乙】两文,说说两篇文章中两位作者在思想上有什么异同?

(进阶篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版七年级同步分层作业17 短文两篇

参考答案与试题解析

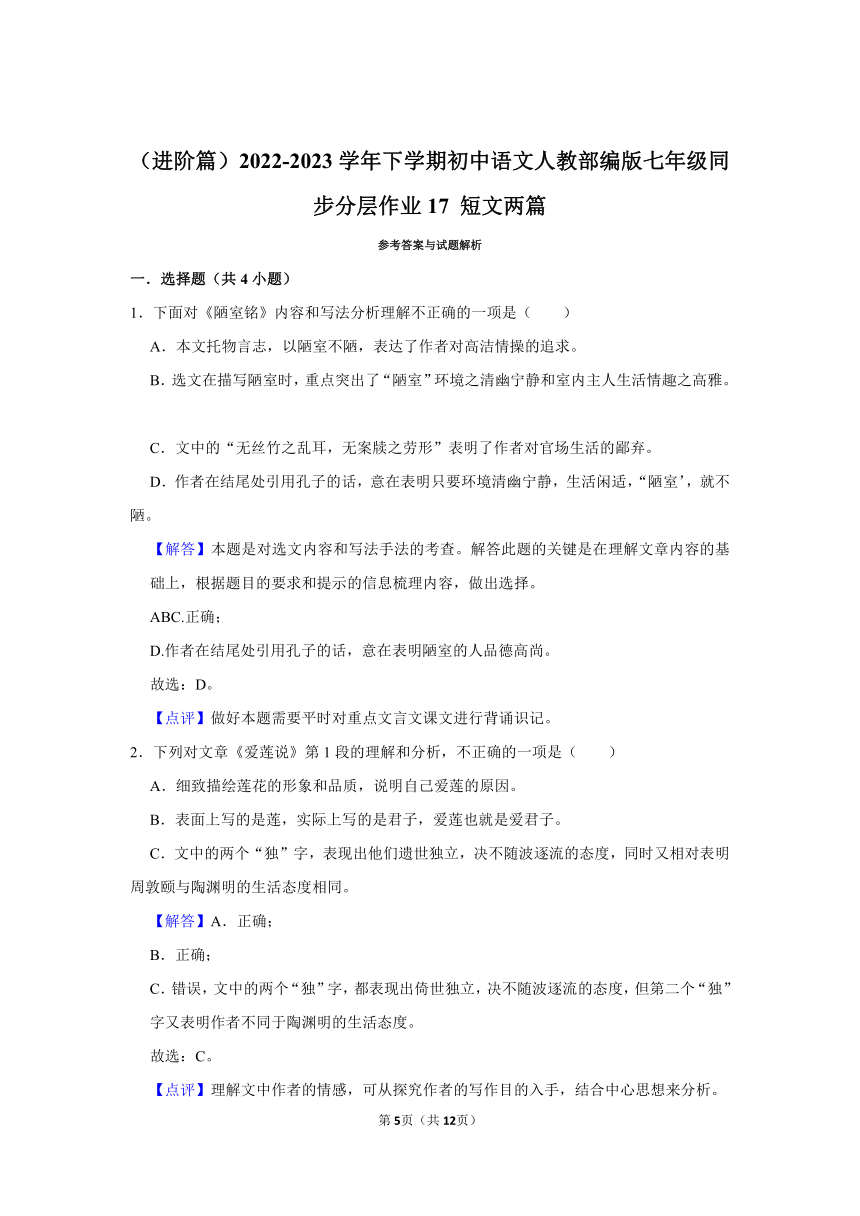

一.选择题(共4小题)

1.下面对《陋室铭》内容和写法分析理解不正确的一项是( )

A.本文托物言志,以陋室不陋,表达了作者对高洁情操的追求。

B.选文在描写陋室时,重点突出了“陋室”环境之清幽宁静和室内主人生活情趣之高雅。

C.文中的“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”表明了作者对官场生活的鄙弃。

D.作者在结尾处引用孔子的话,意在表明只要环境清幽宁静,生活闲适,“陋室’,就不陋。

【解答】本题是对选文内容和写法手法的考查。解答此题的关键是在理解文章内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,做出选择。

ABC.正确;

D.作者在结尾处引用孔子的话,意在表明陋室的人品德高尚。

故选:D。

【点评】做好本题需要平时对重点文言文课文进行背诵识记。

2.下列对文章《爱莲说》第1段的理解和分析,不正确的一项是( )

A.细致描绘莲花的形象和品质,说明自己爱莲的原因。

B.表面上写的是莲,实际上写的是君子,爱莲也就是爱君子。

C.文中的两个“独”字,表现出他们遗世独立,决不随波逐流的态度,同时又相对表明周敦颐与陶渊明的生活态度相同。

【解答】A.正确;

B.正确;

C.错误,文中的两个“独”字,都表现出倚世独立,决不随波逐流的态度,但第二个“独”字又表明作者不同于陶渊明的生活态度。

故选:C。

【点评】理解文中作者的情感,可从探究作者的写作目的入手,结合中心思想来分析。

3.下列对课文内容和写法分析有误的一项是( )

A.文章以“晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹”为陪笔,引入下题,烘托自己对莲花的喜爱,惜景抒情;“借花自以为写照”

B.文章品评菊花、牡丹、莲花,意在慨叹真隐者少,有德者寡,而贪爱富贵者居多。以“君子”喻莲,表明了作者志在君子的道德情感

C.文章用“噫”字引领三个排比句,在排比句中,句式同中见异,变化有致,感情起伏,其中反问句“同予者何人”情感色彩最为强烈

D.文章结尾没有按照之前的菊、牡丹、莲的顺序来写,而是将牡丹衬在莲后,是对追名逐利者进行暗讽,意味深长,耐人寻味

【解答】A.“惜景抒情”应为“托物言志”;

B.正确;

C.正确;

D.正确。

故选:A。

【点评】做本题时注意通读《爱莲说》,把握文意,揣摩选项正误。

4.下列说法有误的一项是( )

A.“说”是古代一种文体,议论文中的一类,“说”是说明,它的说理方式是以解释为主

B.文章从生长环境、体态香气、风度气质三个方面对莲进行了描写

C.文章借菊花和牡丹的形象,从正面衬托了自己对莲花的喜爱,寄寓了不慕名利的生活态度以及对这种生活态度的赞赏

D.作者赞赏莲花“出淤泥而不染”的精神,提倡洁身自好的个人道德修养,体现了积极的人生观和价值观

【解答】A.正确;

B.正确;

C.“文章借菊花和牡丹的形象,从正面衬托了自己对莲花的喜爱”说法有误,“借牡丹的形象”应该是从反面来进行衬托;

D.正确。

故选:C。

【点评】做本题时注意通读全文,把握文意,揣摩选项正误。

二.语言运用(共2小题)

5.《陋室铭》中既说“可以调素琴,阅金经,”又说“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”,这是否矛盾?为什么?

【解答】“调素琴”“阅金经”描写的是作者的生活状态,或者可以说是作者追求的生活格调。抚琴阅经,能体现一个人的性情高雅,表达的正是作者一身傲然的气质。“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”则是写作者生活闲致雅适,更是表达了作者对奢靡俗音、功名利禄的轻视乃至无视。两句都是写生活,都是为表达作者文人傲骨,不媚世俗,前者是从正面直接表达自己对自己生活状态的肯定,而后者则是从侧面抒发作者的心志。故此二者并不矛盾。

答案:

不矛盾。“调素琴”“阅金经”借指高雅的生活;“丝竹之乱耳”“案牍之劳形”借指世俗的纷扰,放在一起是要表达作者想过一种远离世俗纷扰的高雅生活的人生愿望。

【点评】文章的重点句子往往揭示了文章的主旨或情感内涵,解答时要密切结合文章的主旨,据此进行分析。

6.《爱莲说》中的“牡丹”“菊”“莲”分别象征什么样的人?

【解答】根据文中句子“菊,花之隐逸者也”明确菊象征不趋炎附势的隐士;根据“牡丹,花之富贵者也”明确牡丹象征追求功名富贵的人;根据“莲,花之君子者也”明确莲象征品行高尚的贤能之士。

答案:

牡丹象征追求功名富贵的人,菊象征不趋炎附势的隐士,莲象征品行高尚的贤能之士。

【点评】做本题时注意结合文意揣摩“牡丹”“菊”“莲”的象征意义。

三.默写(共1小题)

7.根据文章《陋室铭》,按要求默写。

(1)本文的主旨句是: 斯是陋室 , 惟吾德馨 。

(2)作者认为陋室不陋的语句是: 斯是陋室 , 惟吾德馨 。

(3)全文中画龙点睛(或唯一散句)的语句是: 孔子云 : 何陋之有 ?

(4)与“时人莫小池中水,浅处无妨有卧龙”意思相近的语句是: 水不在深 , 有龙则灵 。

(5)写陋室环境,突出景色之雅的语句是: 苔痕上阶绿 , 草色入帘青 。

(6)文中描写室内景物的语句是: 谈笑有鸿儒 , 往来无白丁 ;文中描写室外景物的语句是: 苔痕上阶绿 , 草色入帘青 。

(7)写室中之人,突出交往之雅的语句是: 谈笑有鸿儒 , 往来无白丁 。由此可知室主人也是一位: 鸿儒 。用一成语概括室中情景: 谈笑风生 。

(8)写室中之事,突出情趣之雅的语句是: 谈笑有鸿儒 , 往来无白丁 。 可以调素琴 , 阅金经 。

(9)表现作者对自己摆脱了喧嚣生活和繁杂公务的欣喜之情的语句是: 无丝竹之乱耳 , 无案牍之劳形 。

(10)作者以古代名贤自比的语句是: 南阳诸葛庐 , 西蜀子云亭 。

(11)用比喻赞美“陋室”的语句是: 山不在高 , 有仙则名 , 水不在深 , 有龙则灵 。

【解答】(1)斯是陋室 惟吾德馨(重点字:馨)

(2)斯是陋室 惟吾德馨(重点字:馨)

(3)孔子云 何陋之有(重点字:陋)

(4)水不在深 有龙则灵

(5)苔痕上阶绿 草色入帘青

(6)谈笑有鸿儒 往来无白丁 苔痕上阶绿 草色入帘青(重点字:儒)

(7)谈笑有鸿儒 往来无白丁 鸿儒 谈笑风生(重点字:儒)

(8)谈笑有鸿儒 往来无白丁 可以调素琴 阅金经(重点字:儒)

(9)无丝竹之乱耳 无案牍之劳形(重点字:牍)

(10)南阳诸葛庐 西蜀子云亭

(11)山不在高 有仙则名 水不在深 有龙则灵

【点评】诗文积累需要学生在平时读课文时,重点要加强背诵和记忆,并注意重点字词在具体语境中的读音与书写。

四.文言文阅读(共2小题)

8.【甲】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝、香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。 莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

周敦颐《爱莲说》

【乙】风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰。 犹有花枝俏。俏也不争春,只把春来报。待到山 花烂漫时,她在丛中笑。

毛泽东《卜算子 咏梅》

(1)解释下面句中加点的词:

①出淤泥而不染 沾染;污染

②予谓菊,花之隐逸者也 我

③陶后鲜有闻 听说

④待到山花烂漫时 等待;等

(2)翻译下面的句子。

莲,花之君子者也。 译文: 莲,是花中的君子

(3)作者“独爱莲”的原因是什么?(请用原文回答)

(4)【甲】文用 菊花 、 牡丹 衬托了莲花的形象,【乙】文用 风雪悬崖(冰天雪地) 、 悬崖冰雪 和 万花丛 等自然环境来烘托梅花的形象。

(5)两文所歌颂的对象在精神品质上有什么相似之处?

【解答】(1)考查对常见文言词(实、虚词)意义的理解及知识的迁移能力。解答本题要词语在句子里的意思,词义可根据知识的积累结合原句进行推断。

①句意为:从积存的淤泥中长出却不被污染。染:沾染;污染。

②句意为:我认为菊花。予:我。

③句意为:陶渊明以后就很少听到了。闻:听说。

④句意为:等到山花盛开时。待:等待;等。

(2)本题考查的是重点句子的翻译,做该题时,要忠于原文、不遗漏、不随意增减内容,译文要顺畅。注意重点字词以及常见句式的翻译,以直译为主,意义为辅。

句中重点词语有者也:表判断;句意为:莲,是花中的君子。

(3)本题考查的是对课文内容的理解。解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,解答即可。

(4)本题考查对文意的理解及写作手法的把握。解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,分析概括。

“予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也”可知用“菊花”、“牡丹”来衬托“莲”;“已是悬崖百丈冰”、“待到山花烂漫时,她在丛中笑。”中可见,“风雪悬崖(冰天雪地)悬崖冰雪”、“万花丛”自然环境来烘托梅花的形象。

(5)本题是对文章主旨的考查。解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括即可。

不论在什么样的环境中都要坚守自己的节操(品质、精神)。

答案:

(1)①沾染;污染②我③听说 ④等待;等

(2)莲,是花中的君子。

(3)莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

(4)菊花、牡丹;风雪悬崖(冰天雪地)悬崖冰雪、万花丛。

(5)不论在什么样的环境中都要坚守自己的节操(品质、精神)。

【点评】词义积累:

鲜

陶后鲜有闻(少)

芳草鲜美(鲜艳)《桃花源记》

9.【甲】山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:“何陋之有?”

(刘禹锡《陋室铭》)

【乙】惠子相梁①,庄子往见之。或谓惠子曰:“庄子来,欲代子相。”于是惠子恐,搜于国中三日三夜。庄子往见之,曰:“南方有鸟,其名为鹓雏(yuān chú)②,子知之乎?夫鹓雏发于南海,而飞于北海,非梧桐不止,非练实③不食,非醴(lǐ)④泉不饮。于是鸱(chī)⑤得腐鼠,鹓雏过之,仰而视之曰:‘吓(hè)⑥!’今子欲以子之梁国而吓我邪?”

(庄子《惠子相梁》)

【注释】①梁:国名。②鹓雏:古代传说中像凤凰一类的鸟,习性高洁。③练实:竹实。④醴(lǐ):甜美的泉水。⑤鸱(chī):猫头鹰。⑥吓(hè):模仿鸱发怒的声音。

(1)解释下面加点字意思

①惟吾德馨 这里指德行美好或品德高尚

②无案牍之劳形 使……劳累

③或谓惠子 有人

④搜于国中 国都

(2)朗读停顿请用“/”标一处

①无 丝 竹 之 乱 耳

②夫 鹓 雏 发 于 南 海

(3)下列各组加点字用法和意义相同的是 B

A.发于南海 飞于北海

B.非练实不食 一食或进粟一石

C.无丝竹之乱耳 庄子往见之

D.有仙则名 其名为鹓雏

(4)翻译。

①苔痕上阶绿,草色入帘青。

②非梧桐不止,非练实不食,非醴泉不饮。

(5)阅读【甲】【乙】两文,说说两篇文章中两位作者在思想上有什么异同?

【解答】(1)本题考查文言实词含义的理解。解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语意思。

①句意为:只是我(住屋的人)品德好(就感觉不到简陋了)。馨:这里指德行美好或品德高尚

②句意为:没有官府的公文使身体劳累。劳:使……劳累

③句意为:有人告诉惠施说。或:有人

④句意为:在国都搜捕。国:国都

(2)本题考查文言文的断句。文言文断句首先要读懂句子的意思,根据句子的意思可以准确断句。句子意思读不懂的时候,也可根据虚词、对话、修辞、句子结构成分、文言文固定格式、习惯句式等断句。

①本句句意为:没有奏乐的声音扰乱双耳。根据句意可断句为:无/丝竹之乱耳。

②本句句意为:那鹓雏从南海起飞。“夫”为句首发语词,所以断句为:夫/鹓雏发于南海。

(3)本题考查对文言词语一词多意的辨析能力。要求学生在了解课文大意的基础上理解词语的含义,并且能辨析词语在不同语境中的含义。

A.于:介词,从;/于:介词,到;

B.食:动词,吃;/食:动词,吃;

C.之:主谓之间取消句子的独立性,不译;/之:代词,他;

D.名:动词,出名;/名:名词,名字;

故选:B。

(4)本题考查文中重点句子的翻译。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

①句中的重点词有:上,长上;入,映入;句子翻译为:苔藓的痕迹碧绿,一直长上了台阶,草色青青,映入了竹帘。

②句中的重点词有:止,停息;实,果实;食,吃;醴泉,甜美的泉水;句子翻译为:不是梧桐树不栖息(停息),不是竹子的果实不吃,不是甜美的泉水不喝。

(5)本题考查文本主旨的理解。阅读甲文,可知作者重在表现陋室不陋室的原因在于主人的“德馨”,表现作者对不慕名利,安贫乐道的思想。而乙文庄子将自己比作鹓雏,将惠子比作鸱,把功名利禄比作腐鼠,表明自己鄙弃功名利禄的立场和志趣,讽刺了惠子醉心于功名利禄且无端猜忌别人的丑态。据此可得出二人在思想上的相同点与不同点。

答案:

(1)①这里指德行美好或品德高尚②使……劳累③有人④国都

(2)①无/丝竹之乱耳 ②夫/鹓雏发于南海

(3)B

(4)①苔藓的痕迹碧绿,一直长上了台阶,草色青青,映入了竹帘。

②不是梧桐树不栖息(停息),不是竹子的果实不吃,不是甜美的泉水不喝。

(5)相同点:他们均有不慕名利的思想。

不同点:庄子表达了自己高远的志向。刘禹锡则流露安贫乐道的生活情趣。

【点评】文言词“相”的不同用法:

1、此子独以跛之故,父子相保(一起,共同)

2、舍人相谓曰(互相)

第1页(共1页)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读