【金榜新学期】(最新语文版)2014届八年级语文下册名师课件:永 久 的 悔(知识储备+自主学习+部分重点释疑)

文档属性

| 名称 | 【金榜新学期】(最新语文版)2014届八年级语文下册名师课件:永 久 的 悔(知识储备+自主学习+部分重点释疑) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 678.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-02-20 08:13:12 | ||

图片预览

文档简介

课件15张PPT。永 久 的 悔 1.作者名片 2.背景介绍

作者季羡林写此文时已接近九十岁的高龄,应《光明日报》的记者邀约,完成了这篇散文。作者虽然已近九十岁的高龄,但是,仍然对自己过去的经历记忆犹新。关于自己对母亲的尽孝,作者心中铸成了一个永远的心痛,年幼时不懂尽孝,年轻时无力尽孝,而成年后却无从尽孝。因为母亲已经永远地离开了作者,在作者心中也就有了这“永久的悔”。1.正音辨形

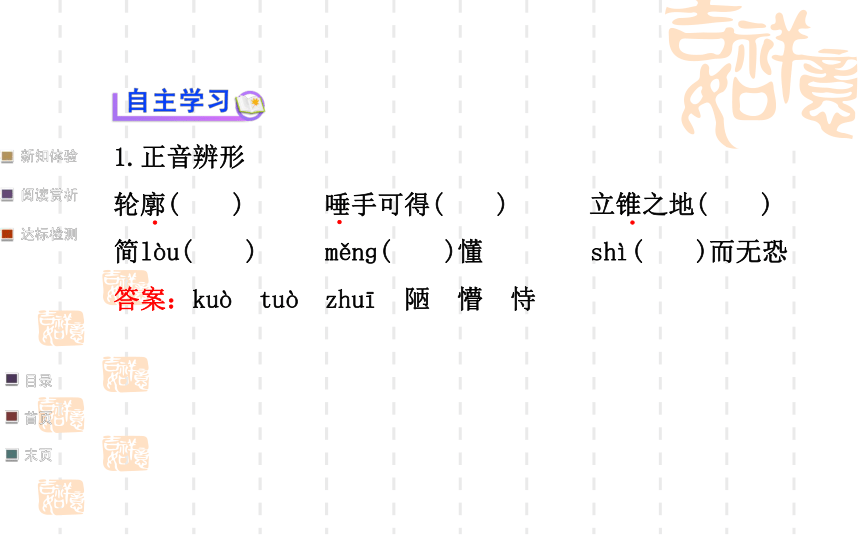

轮廓( ) 唾手可得( ) 立锥之地( )

简lòu( ) měnɡ( )懂 shì( )而无恐

答案:kuò tuò zhuī 陋 懵 恃﹒﹒﹒2.据义填词

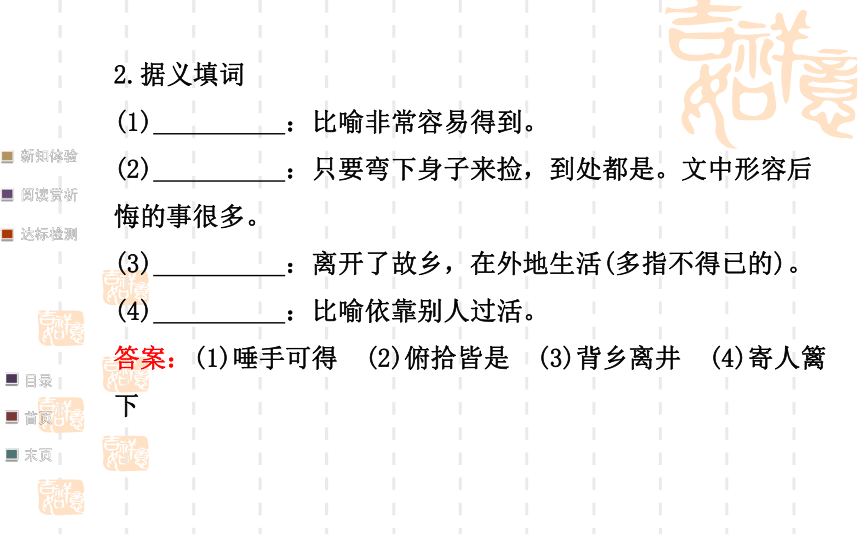

(1) :比喻非常容易得到。

(2) :只要弯下身子来捡,到处都是。文中形容后悔的事很多。

(3) :离开了故乡,在外地生活(多指不得已的)。

(4) :比喻依靠别人过活。

答案:(1)唾手可得 (2)俯拾皆是 (3)背乡离井 (4)寄人篱下3.走进文本

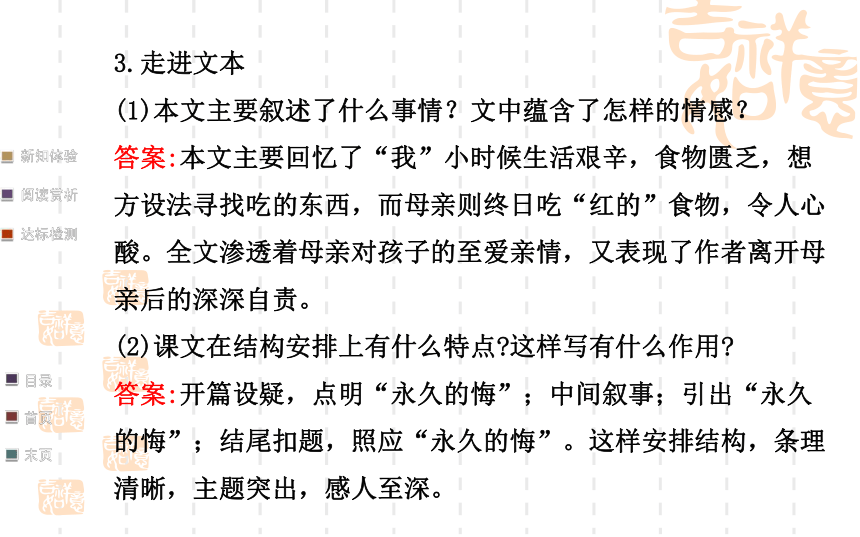

(1)本文主要叙述了什么事情?文中蕴含了怎样的情感?

答案:本文主要回忆了“我”小时候生活艰辛,食物匮乏,想方设法寻找吃的东西,而母亲则终日吃“红的”食物,令人心酸。全文渗透着母亲对孩子的至爱亲情,又表现了作者离开母亲后的深深自责。

(2)课文在结构安排上有什么特点?这样写有什么作用?

答案:开篇设疑,点明“永久的悔”;中间叙事;引出“永久的悔”;结尾扣题,照应“永久的悔”。这样安排结构,条理清晰,主题突出,感人至深。1.内容理解

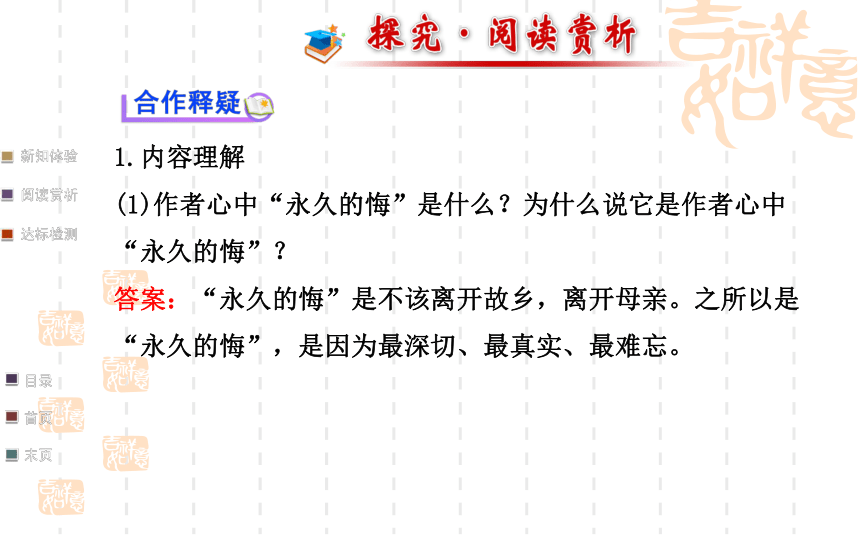

(1)作者心中“永久的悔”是什么?为什么说它是作者心中“永久的悔”?

答案:“永久的悔”是不该离开故乡,离开母亲。之所以是“永久的悔”,是因为最深切、最真实、最难忘。(2)作者在文章中回忆了自己“吃的”经历,这些内容与母亲有怎样的联系?

答案:通过回忆自己“吃的”经历,写出了家境的贫寒,生活的艰辛,好吃的东西母亲都留给“我”吃了,这其中渗透了母亲对孩子的至爱亲情,从而歌颂母爱的无私和伟大,也表达了作者对母亲永久的愧疚。

(3)标题中的“悔”包含了作者怎样复杂的感情?

答案:这个“悔”既包含着作者对生身母亲的深切思念,又包含着因无法报答母亲的养育之恩而产生的悔恨。2.理解句意

本文平实的记叙语言中蕴含了至深至爱之情,包含了作者对母亲深深的愧疚之情,请从文中找出相关语句,仿照下面的参考示例进行批注或赏析。

参考示例:我后悔,我真后悔,我千不该万不该离开了母亲。世界上无论什么名誉,什么地位,什么幸福,什么尊荣,都比不上待在母亲身边,即使我一个字也不识,即使整天吃“红的”。点拨:

答案:这几句话中“千不该万不该”一词和“无论……都比不上……即使……”的句式,表现了母子间难以割舍的深情,体现了人间真情的伟大。一试身手:

(1)不但是月饼,连其他“白的”,母亲从来都没有尝过,都留给我吃了。她大概是毕生就与红色的高粱饼子为伍。到了俭年,连这个也吃不上,那就只有吃野菜了。

答案:开头运用“不但……连……从来都没有……”的句式,写出母亲把仅有的一点好吃的东西统统留给了儿子,而自己却忍受着吃糠咽菜的生活。母亲的养育之恩做子女的永远也报答不了。这段话是对伟大母爱的赞颂。(2)母亲不知有多少日日夜夜,眼望远方,盼望自己的儿子回来啊!然而这个儿子却始终没有回去,一直到母亲离开这个世界。

答案:母亲“眼望远方”与儿子“始终没有回去”两者对照鲜明。母亲永远地走了,自己永远不能尽孝了。每想至此,“我”就会心肝俱裂,眼泪盈眶。表达了作者遗憾、悔恨之情。(3)特别有一点,让我难解而又易解:我无论如何也回忆不起母亲的笑容来,她好像是一辈子都没有笑过。

答案:这句话中“回忆不起”“一辈子”等词语写出了母亲因家境贫困,儿子远离,受尽了苦难,笑容从何而来?这其中有多少辛酸、多少悲伤啊!也包含了做儿子的未能尽孝的无穷悔恨! 依据图示,完成下题,归纳反思。 本文表面以作者的回忆为线索,然而贯串始终的一条内在

主线则是“ ”。这是以作者的主要感情作为组织材

料的主线:开头设疑—— ;中间叙事——____

;结尾点题—— 。条理清晰,

主题突出,使文章更具感人力量。

答案:永久的悔 点出永久的悔 道明悔的缘由 突出永久的

悔

作者季羡林写此文时已接近九十岁的高龄,应《光明日报》的记者邀约,完成了这篇散文。作者虽然已近九十岁的高龄,但是,仍然对自己过去的经历记忆犹新。关于自己对母亲的尽孝,作者心中铸成了一个永远的心痛,年幼时不懂尽孝,年轻时无力尽孝,而成年后却无从尽孝。因为母亲已经永远地离开了作者,在作者心中也就有了这“永久的悔”。1.正音辨形

轮廓( ) 唾手可得( ) 立锥之地( )

简lòu( ) měnɡ( )懂 shì( )而无恐

答案:kuò tuò zhuī 陋 懵 恃﹒﹒﹒2.据义填词

(1) :比喻非常容易得到。

(2) :只要弯下身子来捡,到处都是。文中形容后悔的事很多。

(3) :离开了故乡,在外地生活(多指不得已的)。

(4) :比喻依靠别人过活。

答案:(1)唾手可得 (2)俯拾皆是 (3)背乡离井 (4)寄人篱下3.走进文本

(1)本文主要叙述了什么事情?文中蕴含了怎样的情感?

答案:本文主要回忆了“我”小时候生活艰辛,食物匮乏,想方设法寻找吃的东西,而母亲则终日吃“红的”食物,令人心酸。全文渗透着母亲对孩子的至爱亲情,又表现了作者离开母亲后的深深自责。

(2)课文在结构安排上有什么特点?这样写有什么作用?

答案:开篇设疑,点明“永久的悔”;中间叙事;引出“永久的悔”;结尾扣题,照应“永久的悔”。这样安排结构,条理清晰,主题突出,感人至深。1.内容理解

(1)作者心中“永久的悔”是什么?为什么说它是作者心中“永久的悔”?

答案:“永久的悔”是不该离开故乡,离开母亲。之所以是“永久的悔”,是因为最深切、最真实、最难忘。(2)作者在文章中回忆了自己“吃的”经历,这些内容与母亲有怎样的联系?

答案:通过回忆自己“吃的”经历,写出了家境的贫寒,生活的艰辛,好吃的东西母亲都留给“我”吃了,这其中渗透了母亲对孩子的至爱亲情,从而歌颂母爱的无私和伟大,也表达了作者对母亲永久的愧疚。

(3)标题中的“悔”包含了作者怎样复杂的感情?

答案:这个“悔”既包含着作者对生身母亲的深切思念,又包含着因无法报答母亲的养育之恩而产生的悔恨。2.理解句意

本文平实的记叙语言中蕴含了至深至爱之情,包含了作者对母亲深深的愧疚之情,请从文中找出相关语句,仿照下面的参考示例进行批注或赏析。

参考示例:我后悔,我真后悔,我千不该万不该离开了母亲。世界上无论什么名誉,什么地位,什么幸福,什么尊荣,都比不上待在母亲身边,即使我一个字也不识,即使整天吃“红的”。点拨:

答案:这几句话中“千不该万不该”一词和“无论……都比不上……即使……”的句式,表现了母子间难以割舍的深情,体现了人间真情的伟大。一试身手:

(1)不但是月饼,连其他“白的”,母亲从来都没有尝过,都留给我吃了。她大概是毕生就与红色的高粱饼子为伍。到了俭年,连这个也吃不上,那就只有吃野菜了。

答案:开头运用“不但……连……从来都没有……”的句式,写出母亲把仅有的一点好吃的东西统统留给了儿子,而自己却忍受着吃糠咽菜的生活。母亲的养育之恩做子女的永远也报答不了。这段话是对伟大母爱的赞颂。(2)母亲不知有多少日日夜夜,眼望远方,盼望自己的儿子回来啊!然而这个儿子却始终没有回去,一直到母亲离开这个世界。

答案:母亲“眼望远方”与儿子“始终没有回去”两者对照鲜明。母亲永远地走了,自己永远不能尽孝了。每想至此,“我”就会心肝俱裂,眼泪盈眶。表达了作者遗憾、悔恨之情。(3)特别有一点,让我难解而又易解:我无论如何也回忆不起母亲的笑容来,她好像是一辈子都没有笑过。

答案:这句话中“回忆不起”“一辈子”等词语写出了母亲因家境贫困,儿子远离,受尽了苦难,笑容从何而来?这其中有多少辛酸、多少悲伤啊!也包含了做儿子的未能尽孝的无穷悔恨! 依据图示,完成下题,归纳反思。 本文表面以作者的回忆为线索,然而贯串始终的一条内在

主线则是“ ”。这是以作者的主要感情作为组织材

料的主线:开头设疑—— ;中间叙事——____

;结尾点题—— 。条理清晰,

主题突出,使文章更具感人力量。

答案:永久的悔 点出永久的悔 道明悔的缘由 突出永久的

悔

同课章节目录