杜甫三诗[上学期]

图片预览

文档简介

课件64张PPT。杜甫诗三首作 者 简 介 杜甫,是我国唐代伟大的现实主义诗人。祖籍湖北襄阳,生于河南巩县(今河南省巩县)字子美,因曾居长安城南少陵,故自称少陵野老,世称杜少陵。他怀抱远大的理想,但仕途坎坷,身经离乱,看到唐代社会由盛而衰的转折,就用诗歌抒写情怀,反映时事,其作品思想深刻,境界广阔,有强烈正义感和鲜明倾向性,风格沉郁顿挫,形式多样。 其诗多涉及社会动荡、政治黑暗、人民疾苦,被誉为「诗史」。其人忧国忧民,人格高尚,诗艺精湛,被奉为「诗圣」。

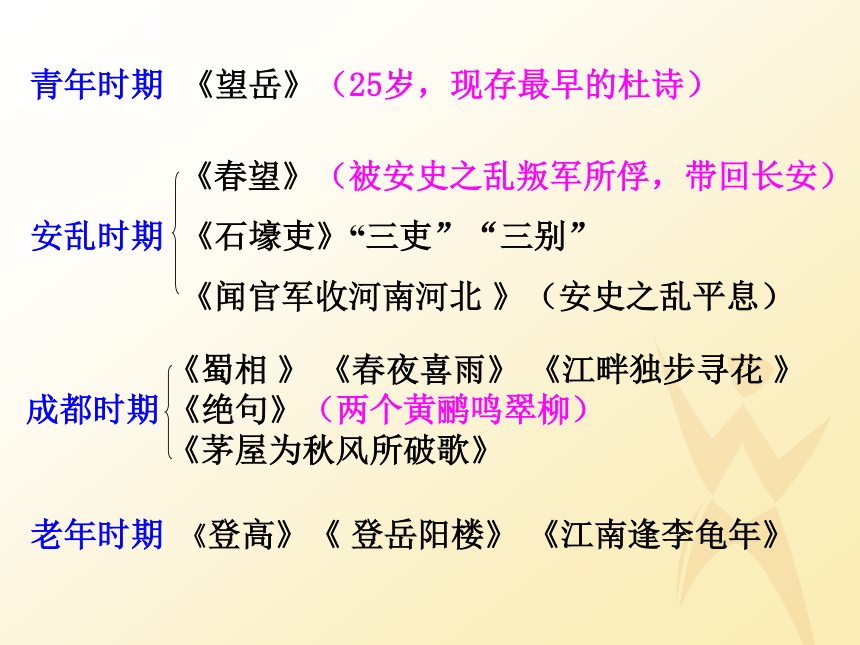

作品有《杜工部集》。现存1400多首诗。深刻地反映了唐王朝有极盛走向衰落这一转折过程中的种种社会现象。作者经历 杜甫(712-770)7岁会作诗,十四五岁时能与当时的文士酬唱。三十五岁以前读书与游历。天宝年间到长安,仕途无门,困顿了十年,才获得小职。安史之乱开始,他流亡颠沛,竟为叛军所俘;脱险后,被授官左拾遗。长安收复后,在朝廷做事,因直言敢谏触怒肃宗,被贬为华州司功参军。 不久,关内大旱,他弃官携家西行,千辛万苦跋涉到成都,靠朋友帮助,在城西浣花溪畔建成一座草堂。(杜甫草堂)后来友人保荐他任检校工部员外郎,故又有“杜工部” 之称。后因成都战乱,又迁至夔州,过着贫穷的生活。最后病逝于湘水的一条破船上。 《春望》(被安史之乱叛军所俘,带回长安)

安乱时期 《石壕吏》“三吏”“三别”

《闻官军收河南河北 》(安史之乱平息) 《蜀相 》 《春夜喜雨》 《江畔独步寻花 》

成都时期 《绝句》(两个黄鹂鸣翠柳)

《茅屋为秋风所破歌》杜甫的诗歌:青年时期 《望岳》(25岁,现存最早的杜诗)

老年时期 《登高》《 登岳阳楼》 《江南逢李龟年》 杜 甫 诞 生 窑杜 甫 草 堂杜甫像杜甫诗句望岳 杜甫背景

这首诗是杜甫25岁所作。共有三首,分别写东岳泰山,南岳衡山,西岳华山,这是第一首。(735)杜甫进京赶考,不想进士落第,随后(736),年轻的诗人离开了长安,到衮州(今属山东省)去省亲—其父杜闲当时任衮州司马。此后大约三四年内,他一直在山东、河北一带漫游,结交了不少朋友。这首诗就是这期间写的。诗中热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,也透露了诗人早年的远大抱负,历来被誉为歌咏泰山的名篇。岱宗夫如何?齐鲁青未了。体会意境岱宗夫如何?齐鲁青未了。 写乍一远望见泰山时,高兴得不知怎样形容才好的那种兴奋和惊叹仰慕之情。 既不是抽象地说泰山高,也不是用语言来形容山高,而是别出心裁地写出自己的体验--在古代齐鲁两大国的国境外还能望见远远横亘在那里的泰山,以距离之远来烘托出泰山之高。造化钟神秀

阴阳割昏晓造化钟神秀,阴阳割昏晓。 这两句写近望中所见泰山的神奇秀丽和巍峨高大的形象。前句虚写,泰山的美一言难尽,不如写造物主对其情有独钟。后句实写,“割”字用得好,突出了泰山遮天蔽日的形象荡胸生曾云决眦入归鸟荡胸生层云,决眦入归鸟。 这两句是写细望。表达心情的激荡和眼界的空阔.会当凌绝顶

一览众山小会当凌绝顶,一览众山小。这最后两句,写由望岳而产生的登岳的意愿。 是其誓言,也是诗人攀登人生顶峰的誓言。可见其不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。

望 岳岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。 泰山的形象怎样呢?从齐到鲁都望不尽它青青的山色。

大自然把所有的神奇和灵秀都集中在泰山,山南山北的明暗由高拔的岱宗分割。

遥望云层叠起,不禁心中摇荡。目送归鸟入巢,眼眶几乎睁裂。

我一定要努力登上那高险的顶峰,站在山颠把那渺小的群峰眺望。也就更懂得孔子所說「登泰山而小天下」的道理了。理 解诗人“望”见了什么?谈谈你对诗的理解。“会当凌绝顶,一览众山小”赏析 这两句富有启发性和象征意义的诗既是诗人攀登泰山极顶的誓言,也是诗人攀登人生顶峰的誓言,可以看到诗人杜甫不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。这就是为什么这两句诗千百年来一直为人们所传诵,而至今仍能引起我强烈共鸣的原因。望 岳岱宗夫如何?齐鲁青未了。

—— 远望 地域广阔

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

—— 近望 景色秀美(虚) 山势高峻(实)

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

—— 细望 壮观的气象

会当凌绝顶,一览众山小。

—— 俯望 大展宏图的雄心壮志扣住“望”字,从不同角度来描绘泰山品读体会情感首联——远望

颔联——近望

颈联——细望

尾联——意愿赞美泰山雄伟壮观

表达远大抱负 描写抒情 议论 艺术特色:

1.多角度写景。

2.情景交融,富有气势。岱宗夫如何?齐鲁青未了.

造化钟神秀,阴阳割昏晓,

荡胸生曾云,决眦入归鸟,

会当凌绝顶,一览众山小.望 岳杜甫 诗篇热情赞赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,透露了诗人早年远大的抱负。表现了一种敢于进取、积极向上的人生态度。主 题 杜甫是 _______ (朝代)的大诗人,字_____世称_____他与 ____ 合称为“李杜”,他的诗作总体上反映了唐王朝由盛转衰的变化过程,称“______”.《望岳》写于所谓的“_________”,《春望》与《石壕吏》则写于“_________”.本文是作者在不同时期创作的三首诗歌,从中我们可以看出杜甫思想的发展变化和当时的社会状态.体会他诗作‘‘沉郁顿挫”的独特风格。唐子美李白诗史安史之乱开元盛世诗圣主题分析 诗篇描绘泰山雄伟而磅礴的气象,以及诗人企望攀登绝顶的心情,表达了诗人不怕困难,敢于攀登之雄心,抒发了诗人向往登上绝顶的壮志,表现了一种敢于进取、积极向上的人生态度,显示出诗人坚韧不拔的性格和远大的政治抱负,极富哲理性,充分显示了青年杜甫卓越的创作才华.你知道中国有哪五大名山泰山华山衡山嵩山恒山东岳 ——

西岳 ——

南岳 ——

中岳 ——

北岳 ——课外扩展 泰山日出是壮观而动人心弦的,是岱顶奇观之一,也是泰山的重要标志。旭日东升黑

龙

潭晚霞夕照雾凇景观 泰山佛光是岱顶奇观之一。每当云雾弥漫的清晨或傍晚,游人站在较高的山头上顺光而视,就可能看到缥缈的雾幕上,呈现出一个内蓝外红的彩色光环,将整个人影或头影映在里面,恰似佛象头上方五彩斑斓的光环,故得名“佛光”或“宝光”。泰山佛光是一种光的衍射现象,它的出现是有条件的。据记载,泰山佛光大多出现在6-8月中半晴半雾的天气,而且是太阳斜照之时。云海玉盘 云海玉盘是岱顶的又一奇观。 云海玉盘是岱顶的又一奇观。

夏天,雨后初晴,大量水蒸气蒸发上升,加之夏季从海上吹来的暖温空气被高压气流控制在海拔1500米左右的高度时,如果无风,在岱顶就会看见白云平铺万里,犹如一个巨大的玉盘悬浮在天地之间。远处的群山全被云雾吞没,只有几座山头露出云端;近处游人踏云驾雾,仿佛来到了天外。微风吹来,云海浮波,诸峰时隐时现,像不可捉摸的仙岛,风大了,玉盘便化为巨龙,上下飞腾,倒海翻江。 这就是杜甫著名的《登高》,这就是杜甫的悲剧:于仕途政治,他一生都在远远遥望而徒生叹息,纵有凌云之志,却一直没有飞翔的机会;面对举足可至的自然之高处,他竟然也是远望的时候多而登临的时候少,一朝登临了,自己却已经是垂垂老矣的多病暮年,纵有老骥伏枥的壮心,然而一切却毕竟是晚了!没有哪一颗苦瓜不是结在同一根苦藤上,杜甫当时写《登高》,肯定只是出于直觉和感觉,可是,他竟于无意中为自己的心灵写下了一首“史诗”--如果杜甫只是国家民族的“诗史”,那他作为一个千年的大诗人就是有残缺的,他的诗,同样也是他自己生命的历史,因此,他才无愧于他头上那一顶光芒四射的诗人桂冠!

让以往的伟人们登高望远吧,让我们这些后来者从他们的作品中登高瞩望他们比大自然更为美丽壮观的心灵,以及痛苦。 国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。春望杜甫 写作背景:

安史之乱爆发后,唐玄宗带着“倾国”佳人杨贵妃偷偷向四川逃去。三月,春天又来到了长安城,然而,国家的春天已不复存在,现实使诗人睹物神伤。诗人将自己的所见所感,高度凝练地熔铸在40个字里,这就是有名的《春望》诗。

说说此诗的大意此诗的那一句最能体现诗人的情感?为什么?国破山河在,城春草木深。 写望中所见,虽然经历过战乱,国家动荡不安、风雨飘摇,山河依旧,世事全非。到了春天,长安城的草木是葱郁如昔,由于战争的缘故,人烟变得稀少,令人感到草木愈加地幽深,满目凄然。诗意形象生动,情感极其沉痛。

分写,通过花和鸟两种事物写春天。诗人睹物伤情,仿佛开放的鲜花也禁不住悲怆溅泪;鸟儿也因人世间的离别而惊心。 花鸟皆有人情。

诗句表明诗人忧国忧民,“感时”之深,“恨别”之切。 情因景生,景随情移,诗人 深沉的家国之思得到了充分 的表达。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金。 烽火连天,杀伐不断,诗人远离家眷,由于战事紧张,音信隔绝,更觉“家书抵万金”,在那种兵荒马乱的岁月,一封普通家信是多么难得,多么珍贵!消息隔绝久盼音讯不至时的迫切心情,很自然地使人共鸣。 这两句反映了诗人饱经忧患,忧 国忧民,头发为之变白、稀疏,情境 悲苦——满头的白发越搔越短越少, 简直要插不住簪子了。“白头”因愁而生,“搔”的动作是为了解愁,“更短” 可见愁的程度越来越深。在国破家亡,离乱伤痛之外,又叹息衰老,更增添 一层悲愁。

白头搔更短,浑欲不胜簪。 小结: 前四句统在“望”字中,视线由近而远,又由远而近,视野从城到山河,再到花鸟。感情由隐而显,由弱而强,步步推进。再逐步转入低首沉思,过渡到后面的想念亲人,忧心忡忡。全诗情景兼具而不游离,情感强烈而不浅露,内容丰富而不杂乱。

春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

十一月四日风雨大作

陆游

僵卧孤村不自哀,

尚思为国戍轮台。

夜阑卧听风吹雨,

铁马冰河入梦来。两首诗情感上有何相似之处?又有何不同之处?诗句赏识造化钟神秀,阴阳割昏晓。感时花溅泪,恨别鸟惊心。情物交融虚实结合比较阅读关键:1.找出相同点不同点!

2.分析不同点的成因。相同点——作者、五言律诗、

写景抒情、有“望”字......不同点——写作背景主题思想诗作风格开元盛世安史之乱远大抱负忧国、伤时、思家雄伟深远深沉含蓄因果作品简介 《石壕吏》选自《杜工部集》。758年,为平息安史之乱,唐将郭子仪、李光粥等九位节度使,率兵二十万围攻安庆绪所占的邺郡。胜利在望。但在第二年春天,由于史思明派来援军,加上后军内部矛盾重重,形势发生了很大变化。在敌人两面夹击之下,唐军全线崩渍。郭子仪等退守河阳(现河南省孟县西),并四处抽丁补充兵力。杜甫这时刚好从洛阳回华州,途经新安、石壕、渲关等地,根据自己目睹的事实,写了一组诗《三吏三别》,《石壕吏》就是其中的一篇。这首诗,叙述差变乘夜捉人,连衰年老妇也被抓服役的故事,对安史之乱中人民遭受的苦难表示深切的同情。 石 壕 吏暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。 开头四句写故事发生。四句各写一人,各自身份、举动和彼此关系,交代分明。"有吏夜捉人",预示将有一场灾难降临。吏呼一何怒,妇啼一何苦! 写故事的展开。在差役怒呼、老妇苦啼声中,一个饱受战祸的家庭的种种不幸,一步步展示出来。听妇前致词:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。 从老妇自叙家事可知一家三男全部被征,说明兵役之苛酷;三男已死二男,可见战争之惨烈。

存者且偷生,死者长已矣!活着的人苟且偷生,死去的人就永远地去了。可见战争使百姓民不聊生。老妇希望以自家处境来博得差吏的同情,高抬贵手。室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。差吏并不理会老妇人的哭诉,仍然逼老妇家出差役。老妇人只得回答,家里没有男人了(隐去老翁),只有吃奶的孙子和喂奶的母亲,寡媳衣不蔽体,贫困可知,也可见战争破坏之严重。 老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。差吏仍是追问不放。老妇自请赴役,仍从掩护老翁出发。力虽衰而请赴役,并请即刻动身,故作恳切,凄苦之情溢于言表。夜久语声绝,如闻泣幽咽。 天明登前途,独与老翁别。骚乱终于停息,在死寂一般的深夜,仍听到抽泣之声,也许是寡媳在哭泣,也许是更多的人在哭泣。诗人第二天天明上路时,只跟老翁告别。一夜之间,经此巨变,凄苦、悲愤,尽在不言中。小 结诗人的心,是与受苦受难的劳动大众息息相通的。诗人抨击石壕吏的凶暴气焰和冷酷无情,对安史之乱中人民遭受的苦难表示深切的同情。修辞对偶拟人夸张荡胸生曾云,决眦入归鸟。感时花溅泪,恨别鸟惊心。白头搔更短,浑欲不胜簪。反复吏呼一何怒,妇啼一何苦。

安乱时期 《石壕吏》“三吏”“三别”

《闻官军收河南河北 》(安史之乱平息) 《蜀相 》 《春夜喜雨》 《江畔独步寻花 》

成都时期 《绝句》(两个黄鹂鸣翠柳)

《茅屋为秋风所破歌》杜甫的诗歌:青年时期 《望岳》(25岁,现存最早的杜诗)

老年时期 《登高》《 登岳阳楼》 《江南逢李龟年》 杜 甫 诞 生 窑杜 甫 草 堂杜甫像杜甫诗句望岳 杜甫背景

这首诗是杜甫25岁所作。共有三首,分别写东岳泰山,南岳衡山,西岳华山,这是第一首。(735)杜甫进京赶考,不想进士落第,随后(736),年轻的诗人离开了长安,到衮州(今属山东省)去省亲—其父杜闲当时任衮州司马。此后大约三四年内,他一直在山东、河北一带漫游,结交了不少朋友。这首诗就是这期间写的。诗中热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,也透露了诗人早年的远大抱负,历来被誉为歌咏泰山的名篇。岱宗夫如何?齐鲁青未了。体会意境岱宗夫如何?齐鲁青未了。 写乍一远望见泰山时,高兴得不知怎样形容才好的那种兴奋和惊叹仰慕之情。 既不是抽象地说泰山高,也不是用语言来形容山高,而是别出心裁地写出自己的体验--在古代齐鲁两大国的国境外还能望见远远横亘在那里的泰山,以距离之远来烘托出泰山之高。造化钟神秀

阴阳割昏晓造化钟神秀,阴阳割昏晓。 这两句写近望中所见泰山的神奇秀丽和巍峨高大的形象。前句虚写,泰山的美一言难尽,不如写造物主对其情有独钟。后句实写,“割”字用得好,突出了泰山遮天蔽日的形象荡胸生曾云决眦入归鸟荡胸生层云,决眦入归鸟。 这两句是写细望。表达心情的激荡和眼界的空阔.会当凌绝顶

一览众山小会当凌绝顶,一览众山小。这最后两句,写由望岳而产生的登岳的意愿。 是其誓言,也是诗人攀登人生顶峰的誓言。可见其不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。

望 岳岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。 泰山的形象怎样呢?从齐到鲁都望不尽它青青的山色。

大自然把所有的神奇和灵秀都集中在泰山,山南山北的明暗由高拔的岱宗分割。

遥望云层叠起,不禁心中摇荡。目送归鸟入巢,眼眶几乎睁裂。

我一定要努力登上那高险的顶峰,站在山颠把那渺小的群峰眺望。也就更懂得孔子所說「登泰山而小天下」的道理了。理 解诗人“望”见了什么?谈谈你对诗的理解。“会当凌绝顶,一览众山小”赏析 这两句富有启发性和象征意义的诗既是诗人攀登泰山极顶的誓言,也是诗人攀登人生顶峰的誓言,可以看到诗人杜甫不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。这就是为什么这两句诗千百年来一直为人们所传诵,而至今仍能引起我强烈共鸣的原因。望 岳岱宗夫如何?齐鲁青未了。

—— 远望 地域广阔

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

—— 近望 景色秀美(虚) 山势高峻(实)

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

—— 细望 壮观的气象

会当凌绝顶,一览众山小。

—— 俯望 大展宏图的雄心壮志扣住“望”字,从不同角度来描绘泰山品读体会情感首联——远望

颔联——近望

颈联——细望

尾联——意愿赞美泰山雄伟壮观

表达远大抱负 描写抒情 议论 艺术特色:

1.多角度写景。

2.情景交融,富有气势。岱宗夫如何?齐鲁青未了.

造化钟神秀,阴阳割昏晓,

荡胸生曾云,决眦入归鸟,

会当凌绝顶,一览众山小.望 岳杜甫 诗篇热情赞赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,透露了诗人早年远大的抱负。表现了一种敢于进取、积极向上的人生态度。主 题 杜甫是 _______ (朝代)的大诗人,字_____世称_____他与 ____ 合称为“李杜”,他的诗作总体上反映了唐王朝由盛转衰的变化过程,称“______”.《望岳》写于所谓的“_________”,《春望》与《石壕吏》则写于“_________”.本文是作者在不同时期创作的三首诗歌,从中我们可以看出杜甫思想的发展变化和当时的社会状态.体会他诗作‘‘沉郁顿挫”的独特风格。唐子美李白诗史安史之乱开元盛世诗圣主题分析 诗篇描绘泰山雄伟而磅礴的气象,以及诗人企望攀登绝顶的心情,表达了诗人不怕困难,敢于攀登之雄心,抒发了诗人向往登上绝顶的壮志,表现了一种敢于进取、积极向上的人生态度,显示出诗人坚韧不拔的性格和远大的政治抱负,极富哲理性,充分显示了青年杜甫卓越的创作才华.你知道中国有哪五大名山泰山华山衡山嵩山恒山东岳 ——

西岳 ——

南岳 ——

中岳 ——

北岳 ——课外扩展 泰山日出是壮观而动人心弦的,是岱顶奇观之一,也是泰山的重要标志。旭日东升黑

龙

潭晚霞夕照雾凇景观 泰山佛光是岱顶奇观之一。每当云雾弥漫的清晨或傍晚,游人站在较高的山头上顺光而视,就可能看到缥缈的雾幕上,呈现出一个内蓝外红的彩色光环,将整个人影或头影映在里面,恰似佛象头上方五彩斑斓的光环,故得名“佛光”或“宝光”。泰山佛光是一种光的衍射现象,它的出现是有条件的。据记载,泰山佛光大多出现在6-8月中半晴半雾的天气,而且是太阳斜照之时。云海玉盘 云海玉盘是岱顶的又一奇观。 云海玉盘是岱顶的又一奇观。

夏天,雨后初晴,大量水蒸气蒸发上升,加之夏季从海上吹来的暖温空气被高压气流控制在海拔1500米左右的高度时,如果无风,在岱顶就会看见白云平铺万里,犹如一个巨大的玉盘悬浮在天地之间。远处的群山全被云雾吞没,只有几座山头露出云端;近处游人踏云驾雾,仿佛来到了天外。微风吹来,云海浮波,诸峰时隐时现,像不可捉摸的仙岛,风大了,玉盘便化为巨龙,上下飞腾,倒海翻江。 这就是杜甫著名的《登高》,这就是杜甫的悲剧:于仕途政治,他一生都在远远遥望而徒生叹息,纵有凌云之志,却一直没有飞翔的机会;面对举足可至的自然之高处,他竟然也是远望的时候多而登临的时候少,一朝登临了,自己却已经是垂垂老矣的多病暮年,纵有老骥伏枥的壮心,然而一切却毕竟是晚了!没有哪一颗苦瓜不是结在同一根苦藤上,杜甫当时写《登高》,肯定只是出于直觉和感觉,可是,他竟于无意中为自己的心灵写下了一首“史诗”--如果杜甫只是国家民族的“诗史”,那他作为一个千年的大诗人就是有残缺的,他的诗,同样也是他自己生命的历史,因此,他才无愧于他头上那一顶光芒四射的诗人桂冠!

让以往的伟人们登高望远吧,让我们这些后来者从他们的作品中登高瞩望他们比大自然更为美丽壮观的心灵,以及痛苦。 国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。春望杜甫 写作背景:

安史之乱爆发后,唐玄宗带着“倾国”佳人杨贵妃偷偷向四川逃去。三月,春天又来到了长安城,然而,国家的春天已不复存在,现实使诗人睹物神伤。诗人将自己的所见所感,高度凝练地熔铸在40个字里,这就是有名的《春望》诗。

说说此诗的大意此诗的那一句最能体现诗人的情感?为什么?国破山河在,城春草木深。 写望中所见,虽然经历过战乱,国家动荡不安、风雨飘摇,山河依旧,世事全非。到了春天,长安城的草木是葱郁如昔,由于战争的缘故,人烟变得稀少,令人感到草木愈加地幽深,满目凄然。诗意形象生动,情感极其沉痛。

分写,通过花和鸟两种事物写春天。诗人睹物伤情,仿佛开放的鲜花也禁不住悲怆溅泪;鸟儿也因人世间的离别而惊心。 花鸟皆有人情。

诗句表明诗人忧国忧民,“感时”之深,“恨别”之切。 情因景生,景随情移,诗人 深沉的家国之思得到了充分 的表达。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金。 烽火连天,杀伐不断,诗人远离家眷,由于战事紧张,音信隔绝,更觉“家书抵万金”,在那种兵荒马乱的岁月,一封普通家信是多么难得,多么珍贵!消息隔绝久盼音讯不至时的迫切心情,很自然地使人共鸣。 这两句反映了诗人饱经忧患,忧 国忧民,头发为之变白、稀疏,情境 悲苦——满头的白发越搔越短越少, 简直要插不住簪子了。“白头”因愁而生,“搔”的动作是为了解愁,“更短” 可见愁的程度越来越深。在国破家亡,离乱伤痛之外,又叹息衰老,更增添 一层悲愁。

白头搔更短,浑欲不胜簪。 小结: 前四句统在“望”字中,视线由近而远,又由远而近,视野从城到山河,再到花鸟。感情由隐而显,由弱而强,步步推进。再逐步转入低首沉思,过渡到后面的想念亲人,忧心忡忡。全诗情景兼具而不游离,情感强烈而不浅露,内容丰富而不杂乱。

春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

十一月四日风雨大作

陆游

僵卧孤村不自哀,

尚思为国戍轮台。

夜阑卧听风吹雨,

铁马冰河入梦来。两首诗情感上有何相似之处?又有何不同之处?诗句赏识造化钟神秀,阴阳割昏晓。感时花溅泪,恨别鸟惊心。情物交融虚实结合比较阅读关键:1.找出相同点不同点!

2.分析不同点的成因。相同点——作者、五言律诗、

写景抒情、有“望”字......不同点——写作背景主题思想诗作风格开元盛世安史之乱远大抱负忧国、伤时、思家雄伟深远深沉含蓄因果作品简介 《石壕吏》选自《杜工部集》。758年,为平息安史之乱,唐将郭子仪、李光粥等九位节度使,率兵二十万围攻安庆绪所占的邺郡。胜利在望。但在第二年春天,由于史思明派来援军,加上后军内部矛盾重重,形势发生了很大变化。在敌人两面夹击之下,唐军全线崩渍。郭子仪等退守河阳(现河南省孟县西),并四处抽丁补充兵力。杜甫这时刚好从洛阳回华州,途经新安、石壕、渲关等地,根据自己目睹的事实,写了一组诗《三吏三别》,《石壕吏》就是其中的一篇。这首诗,叙述差变乘夜捉人,连衰年老妇也被抓服役的故事,对安史之乱中人民遭受的苦难表示深切的同情。 石 壕 吏暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。 开头四句写故事发生。四句各写一人,各自身份、举动和彼此关系,交代分明。"有吏夜捉人",预示将有一场灾难降临。吏呼一何怒,妇啼一何苦! 写故事的展开。在差役怒呼、老妇苦啼声中,一个饱受战祸的家庭的种种不幸,一步步展示出来。听妇前致词:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。 从老妇自叙家事可知一家三男全部被征,说明兵役之苛酷;三男已死二男,可见战争之惨烈。

存者且偷生,死者长已矣!活着的人苟且偷生,死去的人就永远地去了。可见战争使百姓民不聊生。老妇希望以自家处境来博得差吏的同情,高抬贵手。室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。差吏并不理会老妇人的哭诉,仍然逼老妇家出差役。老妇人只得回答,家里没有男人了(隐去老翁),只有吃奶的孙子和喂奶的母亲,寡媳衣不蔽体,贫困可知,也可见战争破坏之严重。 老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。差吏仍是追问不放。老妇自请赴役,仍从掩护老翁出发。力虽衰而请赴役,并请即刻动身,故作恳切,凄苦之情溢于言表。夜久语声绝,如闻泣幽咽。 天明登前途,独与老翁别。骚乱终于停息,在死寂一般的深夜,仍听到抽泣之声,也许是寡媳在哭泣,也许是更多的人在哭泣。诗人第二天天明上路时,只跟老翁告别。一夜之间,经此巨变,凄苦、悲愤,尽在不言中。小 结诗人的心,是与受苦受难的劳动大众息息相通的。诗人抨击石壕吏的凶暴气焰和冷酷无情,对安史之乱中人民遭受的苦难表示深切的同情。修辞对偶拟人夸张荡胸生曾云,决眦入归鸟。感时花溅泪,恨别鸟惊心。白头搔更短,浑欲不胜簪。反复吏呼一何怒,妇啼一何苦。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 安塞腰鼓

- 3 竹影

- 4 观舞记

- 5 看戏

- 6 口技

- 第二单元

- 7 邓稼先

- 8 闻一多先生的说和做

- 9 纪念白求恩

- 10 音乐巨人贝多芬

- 11 福楼拜家的星期天

- 12 孙权劝学

- 第三单元

- 13 最出色的球员

- 14 我打败了男子汉

- 15 我的梦想

- 16 门外观球

- 17 下棋

- 18 纪昌学射

- 第四单元

- 19 向沙漠进军

- 20 罗布泊,消逝的仙湖

- 21 大雁归来

- 22 旅鼠之谜

- 23 死海不死

- 24 枯叶蝴蝶

- 第五单元

- 25 桃花源记

- 26 短文两篇

- 27 核舟记

- 28 卖油翁

- 29 推敲

- 30 杜甫诗三首

- 课外古诗词背诵

- 长歌行

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 朝花夕拾

- 钢铁是怎样炼成的

- 名著导读