初中物理人教版八下9.2液体的压强教案

图片预览

文档简介

9.2液体的压强

【学习目标】

1.了解液体内部存在压强及液体内部压强的方向。

2.了解液体压强的大小跟什么因素有关。

3.认识液体压强的实际应用,了解生活和生产中形形色色的连通器。

4.通过对演示实验的观察,了解液体内部存在压强的事实。

5.体验和感悟游泳时身体受到水产生的压强。

【教学重难点】

重点:液体压强的特点和液体压强的大小。

难点:应用液体压强特点和液体压强公式解决实际问题。

【教学方法】

启发诱导法、实验探究法、讨论法、观察对比法。

【教学过程】

新课导入:

创设问题情境引入新课:带鱼生活在深海中。为什么我们在鱼市上看不到活带鱼?

新课讲授:

探究点一、液体压强的特点

活动1:想想做做:家里洗菜池中没有水时,要提起池底出水口的橡皮塞很容易;洗菜池装满水时,要提起橡皮塞就比较费力,这说明水对池底的橡皮塞有向下的压力,对橡皮塞有压强。

液体内部对侧面、对上方有压强吗?

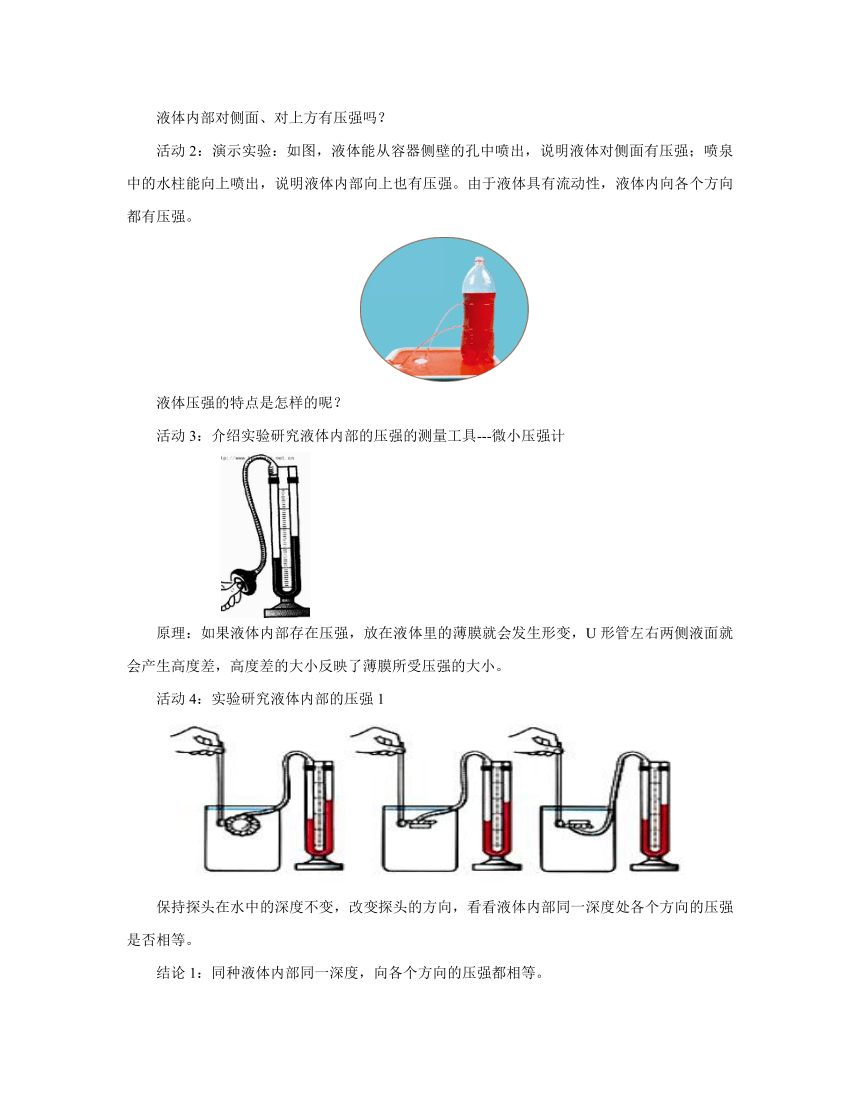

活动2:演示实验:如图,液体能从容器侧壁的孔中喷出,说明液体对侧面有压强;喷泉中的水柱能向上喷出,说明液体内部向上也有压强。由于液体具有流动性,液体内向各个方向都有压强。

液体压强的特点是怎样的呢?

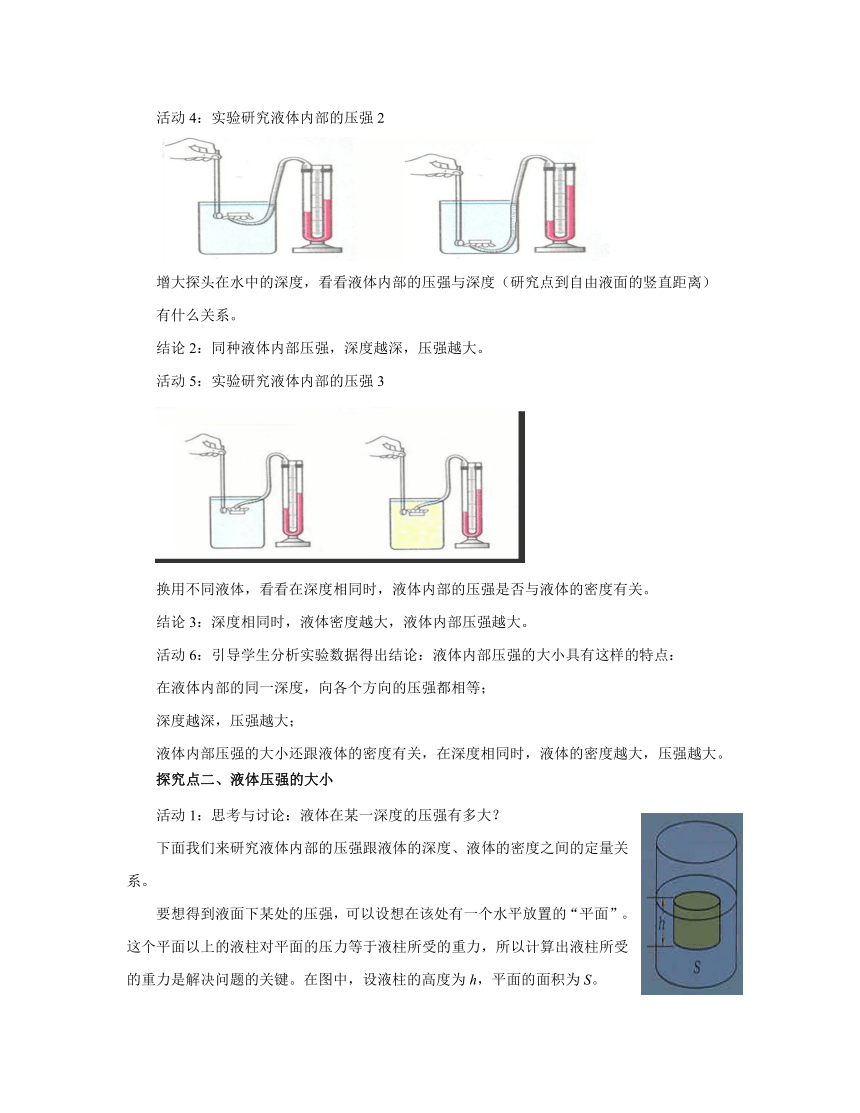

活动3:介绍实验研究液体内部的压强的测量工具---微小压强计

原理:如果液体内部存在压强,放在液体里的薄膜就会发生形变,U形管左右两侧液面就会产生高度差,高度差的大小反映了薄膜所受压强的大小。

活动4:实验研究液体内部的压强1

保持探头在水中的深度不变,改变探头的方向,看看液体内部同一深度处各个方向的压强是否相等。

结论1:同种液体内部同一深度,向各个方向的压强都相等。

活动4:实验研究液体内部的压强2

增大探头在水中的深度,看看液体内部的压强与深度(研究点到自由液面的竖直距离)

有什么关系。

结论2:同种液体内部压强,深度越深,压强越大。

活动5:实验研究液体内部的压强3

换用不同液体,看看在深度相同时,液体内部的压强是否与液体的密度有关。

结论3:深度相同时,液体密度越大,液体内部压强越大。

活动6:引导学生分析实验数据得出结论:液体内部压强的大小具有这样的特点:

在液体内部的同一深度,向各个方向的压强都相等;

深度越深,压强越大;

液体内部压强的大小还跟液体的密度有关,在深度相同时,液体的密度越大,压强越大。

探究点二、液体压强的大小

活动1:思考与讨论:液体在某一深度的压强有多大?

下面我们来研究液体内部的压强跟液体的深度、液体的密度之间的定量关系。

要想得到液面下某处的压强,可以设想在该处有一个水平放置的“平面”。这个平面以上的液柱对平面的压力等于液柱所受的重力,所以计算出液柱所受的重力是解决问题的关键。在图中,设液柱的高度为h,平面的面积为S。

该平面上方的液柱对平面的压力:

平面受到的压强:

因此,液面下深度为h处液体的压强为:P=ρgh

活动2:老师介绍:人们在水中活动要承受一定的压强。屏住呼吸的潜水员在浅海中采集海参、珍珠贝;背着氧气瓶的潜水员在浅海中可以长时间地停留;若要在较深的海水中工作,就要穿抗压潜水服了,这是由于海水的压强随着深度的增加而增大,人体此时已无法承受海水的压强。如果要潜入更深的海底,抗压潜水服也无能为力,需要专门的潜水器,以抵抗巨大的水压。

2011年我国蛟龙号载人潜水器顺利完成了5 km级的深海潜水实验,这标志着我国深海潜水科技达到了一个新的水平。

活动3:例题 有人说,“设想你在7 km深的蛟龙号潜水器中把一只脚伸到外面的水里,海水对你脚背压力的大小相当于1 500个人所受的重力!”海水压力真有这么大吗?请通过估算加以说明。

解 因为是估算,海水的密度可以取ρ=1×103 kg/m3,g取10 N/kg。

脚背宽度取8~10 cm,脚背长取12~15 cm,则脚背面积为96~150 cm2,

脚背面积近似取S =130 cm2 = 1.3×10-2 m 2。

7 km深处海水的压强为

p = ρgh = 1×103 kg/m3×10 N/kg ×7×103 m = 7×107 Pa

脚背受的压力为

F = pS = 7×107 N/m2 ×1.3×10-2 m2 = 9.1×105 N

成人的质量约为60 kg,所受的重力

G = mg = 60 kg×10 N/kg = 6×102 N

相当的人数

n = 9.1×105 N /6×102 N

= 1 500

估算结果表明,在深7 km的海底,水对脚背的压力确实相当于1 500个人的重力。

利用公式P=ρgh计算的时候,密度单位必须用kg/m3,深度的单位要用m。

探究点三、连通器

活动1:阅读课文P36,结合实验器材,思考:什么样的容器才称得上连通器?

上端开口、下端连通的容器叫做连通器。

活动2:分组实验:在连通器中加入红色水,不断倾斜连通器,观察液面。

说说你有什么发现。

总结连通器的原理:连通器里装同种液体,当液体不流动时,连通器个部分中的液面总是相平的。

活动3:介绍连通器的实际应用

水位计、自来水供水系统、船闸等。着重介绍三峡船闸,增强民族自豪感。

三峡船闸总长1 621 m。是世界上最大的船闸。船只在船闸中要经过5个闸室使船体逐次升高(或降低)。每个闸室水位变化超过20 m,因而三峡船闸的闸门非常高大,其首级人字闸门每扇门高近40 m,宽近20 m,如果平放在地面上,有两个篮球场大。倘若门外的水压在闸门上,设想有10万人每人都用1 000 N的力来顶着门,也抵挡不住水的压力,可见水对闸门压力之大。为此,三峡船闸的闸门足足有3 m厚,无愧是“天下第一门”。

课堂练习:

1.下列实例中,不属于连通器的是

A.茶壶 B.船闸 C.拦河大坝 D.锅炉水位计

【答案】C

【解析】茶壶、锅炉水位计、船闸都是上端开口、下部连通的,即都是利用连通器原理制成的;拦河大坝上窄下宽是由于液体压强随深度的增加而增加,与连通器原理无关,故符合题意。

故选:。

2.如图所示,、两支完全相同的试管,分别装有同种液体,管竖直放置,管倾斜放置,两试管液面相平。则液体对管底的压强

A.试管的大 B.试管的大 C.一样大 D.无法判断

【答案】C

【解析】、试管装有同种液体,且水面到管底的深度相同,根据可知液体对管底的压强一样大。

故选:。

3.用如图所示的装置,进行“研究液体内部压强”的实验,下列说法不合理的是

A.实验前,发现形管两侧液面不相平,需拔下软管重新安装

B.把探头放入盛水的容器,形管两侧液面高度差变化不明显说明装置漏气

C.对比图甲乙丙可得:在液体内部的同一深度,向各个方向的压强都相等

D.由丙丁两图可知:液体内部压强与液体密度有关,液体密度越大,压强越大

【答案】D

【解析】.若在使用压强计前发现形管内水面有高度差,对实验结果会造成影响,应拆除软管重新安装,故正确;

.压强计是通过形管中液面的高度差来反映被测压强的大小;使用前应检查装置是否漏气,方法是用手轻轻按压几下橡皮膜,如果形管中的液体能灵活升降,则说明装置不漏气,若形管两侧液面高度差变化不明显,说明装置漏气,故正确;

.由甲乙丙可知液体的密度相同,深度相同,探头的方向不同,液面的高度差相同,这表明:同一液体,在同一深度,向各个方向的压强相等,故正确;

.要探究液体压强与液体密度的关系,应保持探头在液体中的深度相同,但丙、丁两图中探头在液体中的深度不同,液体的密度也不同,故无法得出液体压强与液体密度的关系,故错误。

故选:。

4.如图所示为某水坝的示意图.水坝左侧水面高,和两点处于同一高度,和两点到各自液面的距离相等。关于水在、和三点的深度和产生的压强,下列说法正确的是

A.点的深度最大 B.点的深度最大

C.点的压强最大 D.、点的压强相等

【答案】B

【解析】由图知:、、三点处的深度为,由于水的密度确定,由可知,三点的压强关系为:,故错误,正确。

故选:。

5.如图所示,两个足够高圆柱形容器、放置在水平地面上,容器中分别盛有体积相等的液体甲和乙,它们对各自容器底部的压强相等,现做以下四个操作:①分别倒入相同深度的液体甲和乙;②分别倒入相同质量的液体甲和乙;③分别倒入相同体积的液体甲和乙;④分别抽出相同体积的液体甲和乙;以上操作一定能使甲液体对容器底部的压强大于乙液体对容器底部压强的是

A.① B.②③ C.①④ D.①②③

【答案】A

【解析】由图知两容器的底面积关系为:,

液体对容器底部的压强相等,且容器内液体甲的高度小于容器内液体乙的高度,根据公式可知:,

已知容器中原来分别盛有液体甲和乙的体积相等,即:,

根据和可得:;

由于,所以,;

①分别倒入相同深度的液体甲和乙,则甲液体对容器底部的压强△,乙液体对容器底部压强△,

由于,,则;

②分别倒入相同质量的液体甲和乙,由于柱状容器中液体对底部的压力等于液体的重力,则甲液体对容器底部的压强,乙液体对容器底部压强,

由于,,则;

③分别倒入相同体积的液体甲和乙,则甲液体对容器底部的压强,乙液体对容器底部压强,

由于,,则;

④分别抽出相同体积的液体甲和乙,则甲液体对容器底部的压强;乙液体对容器底部压强,

由于,,,则;

所以,能使甲液体对容器底部的压强大于乙液体对容器底部压强的操作方法是①。

故选:。

课堂小结:

液体压强的特点

液体压强的大小

连通器

作业布置:

完成配套课后练习。

【板书设计】

9.2液体的压强

1.液体内部压强特点

实验结论:

2.液体压强公式:P=ρgh

密度的单位:kg/m3、深度的单位:m

3.连通器原理

【课后反思】

在学生对“液体内部压强的大小与哪些因素有关?”提出猜想之后,决定采用“控制变量法”来研究。这时应该引导学生利用实验来排除那些可有可无或无关紧要的“猜想”,如:“高度”、“液体重力”、“容器形状”等,让学生在有限的课堂时间内用主要的精力来探究主要的因素。

在实验中让学生亲自经历科学探究的过程,不但可以学到科学知识,练习操作技能,而且能够进一步唤起学生“学”的兴趣,培养学生的实践能力和创新意识。探究实验主要以学生为主体,同时老师要加以适当的引导,才能使探究实验更为有效。

【学习目标】

1.了解液体内部存在压强及液体内部压强的方向。

2.了解液体压强的大小跟什么因素有关。

3.认识液体压强的实际应用,了解生活和生产中形形色色的连通器。

4.通过对演示实验的观察,了解液体内部存在压强的事实。

5.体验和感悟游泳时身体受到水产生的压强。

【教学重难点】

重点:液体压强的特点和液体压强的大小。

难点:应用液体压强特点和液体压强公式解决实际问题。

【教学方法】

启发诱导法、实验探究法、讨论法、观察对比法。

【教学过程】

新课导入:

创设问题情境引入新课:带鱼生活在深海中。为什么我们在鱼市上看不到活带鱼?

新课讲授:

探究点一、液体压强的特点

活动1:想想做做:家里洗菜池中没有水时,要提起池底出水口的橡皮塞很容易;洗菜池装满水时,要提起橡皮塞就比较费力,这说明水对池底的橡皮塞有向下的压力,对橡皮塞有压强。

液体内部对侧面、对上方有压强吗?

活动2:演示实验:如图,液体能从容器侧壁的孔中喷出,说明液体对侧面有压强;喷泉中的水柱能向上喷出,说明液体内部向上也有压强。由于液体具有流动性,液体内向各个方向都有压强。

液体压强的特点是怎样的呢?

活动3:介绍实验研究液体内部的压强的测量工具---微小压强计

原理:如果液体内部存在压强,放在液体里的薄膜就会发生形变,U形管左右两侧液面就会产生高度差,高度差的大小反映了薄膜所受压强的大小。

活动4:实验研究液体内部的压强1

保持探头在水中的深度不变,改变探头的方向,看看液体内部同一深度处各个方向的压强是否相等。

结论1:同种液体内部同一深度,向各个方向的压强都相等。

活动4:实验研究液体内部的压强2

增大探头在水中的深度,看看液体内部的压强与深度(研究点到自由液面的竖直距离)

有什么关系。

结论2:同种液体内部压强,深度越深,压强越大。

活动5:实验研究液体内部的压强3

换用不同液体,看看在深度相同时,液体内部的压强是否与液体的密度有关。

结论3:深度相同时,液体密度越大,液体内部压强越大。

活动6:引导学生分析实验数据得出结论:液体内部压强的大小具有这样的特点:

在液体内部的同一深度,向各个方向的压强都相等;

深度越深,压强越大;

液体内部压强的大小还跟液体的密度有关,在深度相同时,液体的密度越大,压强越大。

探究点二、液体压强的大小

活动1:思考与讨论:液体在某一深度的压强有多大?

下面我们来研究液体内部的压强跟液体的深度、液体的密度之间的定量关系。

要想得到液面下某处的压强,可以设想在该处有一个水平放置的“平面”。这个平面以上的液柱对平面的压力等于液柱所受的重力,所以计算出液柱所受的重力是解决问题的关键。在图中,设液柱的高度为h,平面的面积为S。

该平面上方的液柱对平面的压力:

平面受到的压强:

因此,液面下深度为h处液体的压强为:P=ρgh

活动2:老师介绍:人们在水中活动要承受一定的压强。屏住呼吸的潜水员在浅海中采集海参、珍珠贝;背着氧气瓶的潜水员在浅海中可以长时间地停留;若要在较深的海水中工作,就要穿抗压潜水服了,这是由于海水的压强随着深度的增加而增大,人体此时已无法承受海水的压强。如果要潜入更深的海底,抗压潜水服也无能为力,需要专门的潜水器,以抵抗巨大的水压。

2011年我国蛟龙号载人潜水器顺利完成了5 km级的深海潜水实验,这标志着我国深海潜水科技达到了一个新的水平。

活动3:例题 有人说,“设想你在7 km深的蛟龙号潜水器中把一只脚伸到外面的水里,海水对你脚背压力的大小相当于1 500个人所受的重力!”海水压力真有这么大吗?请通过估算加以说明。

解 因为是估算,海水的密度可以取ρ=1×103 kg/m3,g取10 N/kg。

脚背宽度取8~10 cm,脚背长取12~15 cm,则脚背面积为96~150 cm2,

脚背面积近似取S =130 cm2 = 1.3×10-2 m 2。

7 km深处海水的压强为

p = ρgh = 1×103 kg/m3×10 N/kg ×7×103 m = 7×107 Pa

脚背受的压力为

F = pS = 7×107 N/m2 ×1.3×10-2 m2 = 9.1×105 N

成人的质量约为60 kg,所受的重力

G = mg = 60 kg×10 N/kg = 6×102 N

相当的人数

n = 9.1×105 N /6×102 N

= 1 500

估算结果表明,在深7 km的海底,水对脚背的压力确实相当于1 500个人的重力。

利用公式P=ρgh计算的时候,密度单位必须用kg/m3,深度的单位要用m。

探究点三、连通器

活动1:阅读课文P36,结合实验器材,思考:什么样的容器才称得上连通器?

上端开口、下端连通的容器叫做连通器。

活动2:分组实验:在连通器中加入红色水,不断倾斜连通器,观察液面。

说说你有什么发现。

总结连通器的原理:连通器里装同种液体,当液体不流动时,连通器个部分中的液面总是相平的。

活动3:介绍连通器的实际应用

水位计、自来水供水系统、船闸等。着重介绍三峡船闸,增强民族自豪感。

三峡船闸总长1 621 m。是世界上最大的船闸。船只在船闸中要经过5个闸室使船体逐次升高(或降低)。每个闸室水位变化超过20 m,因而三峡船闸的闸门非常高大,其首级人字闸门每扇门高近40 m,宽近20 m,如果平放在地面上,有两个篮球场大。倘若门外的水压在闸门上,设想有10万人每人都用1 000 N的力来顶着门,也抵挡不住水的压力,可见水对闸门压力之大。为此,三峡船闸的闸门足足有3 m厚,无愧是“天下第一门”。

课堂练习:

1.下列实例中,不属于连通器的是

A.茶壶 B.船闸 C.拦河大坝 D.锅炉水位计

【答案】C

【解析】茶壶、锅炉水位计、船闸都是上端开口、下部连通的,即都是利用连通器原理制成的;拦河大坝上窄下宽是由于液体压强随深度的增加而增加,与连通器原理无关,故符合题意。

故选:。

2.如图所示,、两支完全相同的试管,分别装有同种液体,管竖直放置,管倾斜放置,两试管液面相平。则液体对管底的压强

A.试管的大 B.试管的大 C.一样大 D.无法判断

【答案】C

【解析】、试管装有同种液体,且水面到管底的深度相同,根据可知液体对管底的压强一样大。

故选:。

3.用如图所示的装置,进行“研究液体内部压强”的实验,下列说法不合理的是

A.实验前,发现形管两侧液面不相平,需拔下软管重新安装

B.把探头放入盛水的容器,形管两侧液面高度差变化不明显说明装置漏气

C.对比图甲乙丙可得:在液体内部的同一深度,向各个方向的压强都相等

D.由丙丁两图可知:液体内部压强与液体密度有关,液体密度越大,压强越大

【答案】D

【解析】.若在使用压强计前发现形管内水面有高度差,对实验结果会造成影响,应拆除软管重新安装,故正确;

.压强计是通过形管中液面的高度差来反映被测压强的大小;使用前应检查装置是否漏气,方法是用手轻轻按压几下橡皮膜,如果形管中的液体能灵活升降,则说明装置不漏气,若形管两侧液面高度差变化不明显,说明装置漏气,故正确;

.由甲乙丙可知液体的密度相同,深度相同,探头的方向不同,液面的高度差相同,这表明:同一液体,在同一深度,向各个方向的压强相等,故正确;

.要探究液体压强与液体密度的关系,应保持探头在液体中的深度相同,但丙、丁两图中探头在液体中的深度不同,液体的密度也不同,故无法得出液体压强与液体密度的关系,故错误。

故选:。

4.如图所示为某水坝的示意图.水坝左侧水面高,和两点处于同一高度,和两点到各自液面的距离相等。关于水在、和三点的深度和产生的压强,下列说法正确的是

A.点的深度最大 B.点的深度最大

C.点的压强最大 D.、点的压强相等

【答案】B

【解析】由图知:、、三点处的深度为,由于水的密度确定,由可知,三点的压强关系为:,故错误,正确。

故选:。

5.如图所示,两个足够高圆柱形容器、放置在水平地面上,容器中分别盛有体积相等的液体甲和乙,它们对各自容器底部的压强相等,现做以下四个操作:①分别倒入相同深度的液体甲和乙;②分别倒入相同质量的液体甲和乙;③分别倒入相同体积的液体甲和乙;④分别抽出相同体积的液体甲和乙;以上操作一定能使甲液体对容器底部的压强大于乙液体对容器底部压强的是

A.① B.②③ C.①④ D.①②③

【答案】A

【解析】由图知两容器的底面积关系为:,

液体对容器底部的压强相等,且容器内液体甲的高度小于容器内液体乙的高度,根据公式可知:,

已知容器中原来分别盛有液体甲和乙的体积相等,即:,

根据和可得:;

由于,所以,;

①分别倒入相同深度的液体甲和乙,则甲液体对容器底部的压强△,乙液体对容器底部压强△,

由于,,则;

②分别倒入相同质量的液体甲和乙,由于柱状容器中液体对底部的压力等于液体的重力,则甲液体对容器底部的压强,乙液体对容器底部压强,

由于,,则;

③分别倒入相同体积的液体甲和乙,则甲液体对容器底部的压强,乙液体对容器底部压强,

由于,,则;

④分别抽出相同体积的液体甲和乙,则甲液体对容器底部的压强;乙液体对容器底部压强,

由于,,,则;

所以,能使甲液体对容器底部的压强大于乙液体对容器底部压强的操作方法是①。

故选:。

课堂小结:

液体压强的特点

液体压强的大小

连通器

作业布置:

完成配套课后练习。

【板书设计】

9.2液体的压强

1.液体内部压强特点

实验结论:

2.液体压强公式:P=ρgh

密度的单位:kg/m3、深度的单位:m

3.连通器原理

【课后反思】

在学生对“液体内部压强的大小与哪些因素有关?”提出猜想之后,决定采用“控制变量法”来研究。这时应该引导学生利用实验来排除那些可有可无或无关紧要的“猜想”,如:“高度”、“液体重力”、“容器形状”等,让学生在有限的课堂时间内用主要的精力来探究主要的因素。

在实验中让学生亲自经历科学探究的过程,不但可以学到科学知识,练习操作技能,而且能够进一步唤起学生“学”的兴趣,培养学生的实践能力和创新意识。探究实验主要以学生为主体,同时老师要加以适当的引导,才能使探究实验更为有效。