(基础篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级同步分层作业1《 社戏》 (含解析)

文档属性

| 名称 | (基础篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级同步分层作业1《 社戏》 (含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 41.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-08 19:50:33 | ||

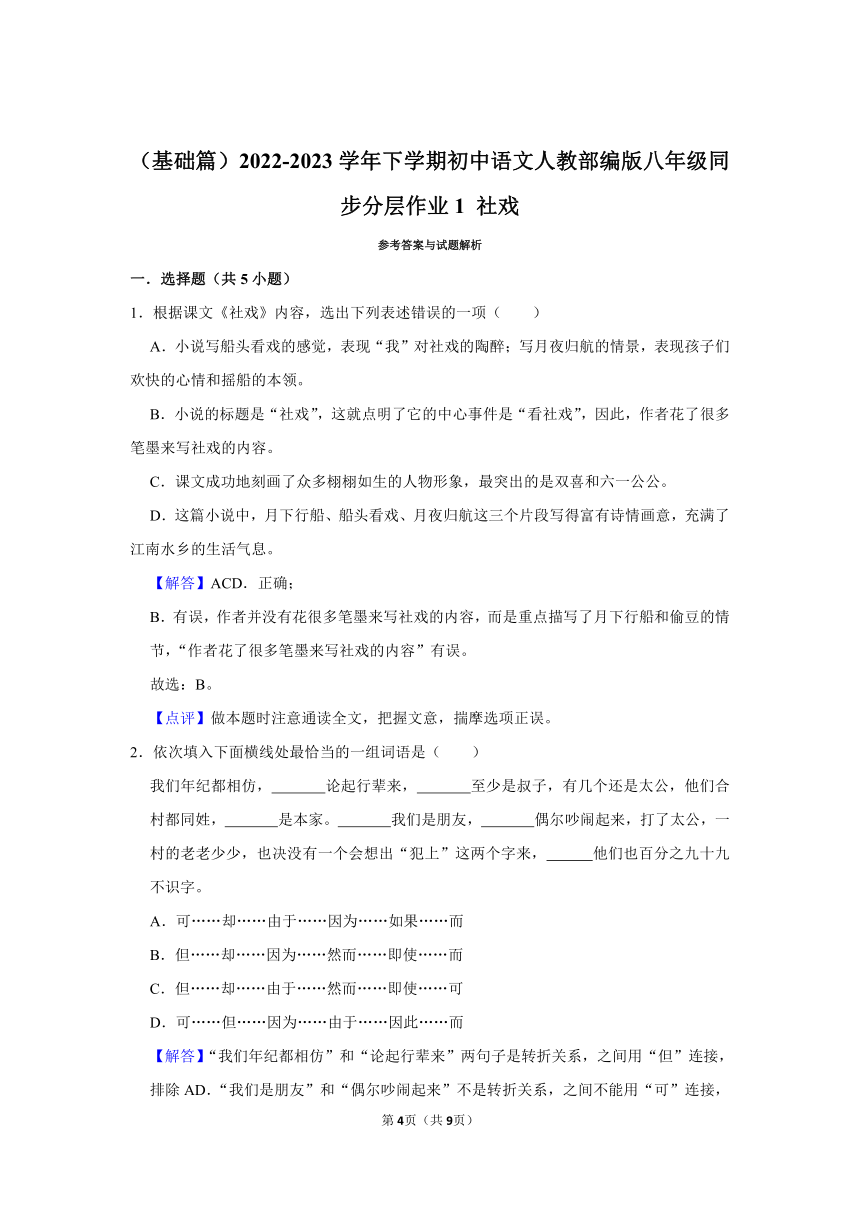

图片预览

文档简介

(基础篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级同步分层作业1 社戏

一.选择题(共5小题)

1.根据课文《社戏》内容,选出下列表述错误的一项( )

A.小说写船头看戏的感觉,表现“我”对社戏的陶醉;写月夜归航的情景,表现孩子们欢快的心情和摇船的本领。

B.小说的标题是“社戏”,这就点明了它的中心事件是“看社戏”,因此,作者花了很多笔墨来写社戏的内容。

C.课文成功地刻画了众多栩栩如生的人物形象,最突出的是双喜和六一公公。

D.这篇小说中,月下行船、船头看戏、月夜归航这三个片段写得富有诗情画意,充满了江南水乡的生活气息。

2.依次填入下面横线处最恰当的一组词语是( )

我们年纪都相仿, 论起行辈来, 至少是叔子,有几个还是太公,他们合村都同姓, 是本家。 我们是朋友, 偶尔吵闹起来,打了太公,一村的老老少少,也决没有一个会想出“犯上”这两个字来, 他们也百分之九十九不识字。

A.可……却……由于……因为……如果……而

B.但……却……因为……然而……即使……而

C.但……却……由于……然而……即使……可

D.可……但……因为……由于……因此……而

3.对下列各句修辞方法的判断不正确的一项是( )

A.因为我在这里不但得到优待,又可以免念“秩秩斯干幽幽南山”了。(借代)

B.夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。(夸张)

C.回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。(比喻)

D.那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿。(拟人)

4.下列句子中没有语病的一项是( )

A.保护并了解“社戏”这种传统艺术,是每个中国人义不容辞的责任。

B.我们是否能弘扬传统文化,关键在于各级部门的重视。

C.《社戏》的作者是闻名世界的中国作家鲁迅的作品。

D.《社戏》中有个聪明机智的人物双喜,文中对他有许多生动形象的语言描写和动作描写。

5.对下面句子的分析,正确的一项是( )

我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

A.作者运用比喻的修辞手法,表达了“我”离开母亲约束时内心的无比畅快和喜悦。

B.作者运用夸张的修辞手法,表达了自己的愿望终于实现时内心的无比畅快和喜悦。

C.作者运用夸张的修辞手法,表达了自己能和朋友们一起去看戏的畅快和喜悦。

D.作者运用比喻的修辞手法,表达了自己能自由地独自去看戏的畅快和喜悦。

二.基础知识(共1小题)

6.结合课文《社戏》文学常识填空。

(1)《社戏》的体裁是 。这篇课文的作者 ,是我国伟大的思想家、文学家和革命家,代表作有小说集《 》《 》等。

(2)社,在绍兴指 。社戏就是社中每年所演的“ ”。

(3)中国戏曲分为生、旦、净、丑四个行当。老生指扮演中年以上男子,小生指 ,小旦指 ,老旦指扮演老年女子,武净指扮演以武打为主的角色,小丑指 。

三.语言运用(共1小题)

7.《社戏》文中哪些事情是详写的?哪些事情是略写的?为什么这样安排?

四.默写(共1小题)

8.根据《社戏》课文内容填空。

(1)淡黑的起伏的连山, ,都远远地向船尾跑去了。

(2)那声音大概是横笛, , ,使我的心也沉静,然而又自失起来, 。

(3) ,夹杂在水气中扑面的吹来。

五.现代文阅读(共1小题)

9.阅读课文《社戏》,完成下列各题。

(1)作者为什么要写六一公公?

(2)从文中看,“我”看社戏看得昏昏欲睡,吃的豆也很普通,可小说最后却说“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,﹣﹣也不再看到那夜似的好戏了”。这是为什么?

(3)本文题目为“社戏”,但作者却大量地写了社戏以外的内容,为什么这样安排?

(4)这样一个偏僻的小村庄,为什么却是“我”的“乐土”?

(基础篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级同步分层作业1 社戏

参考答案与试题解析

一.选择题(共5小题)

1.根据课文《社戏》内容,选出下列表述错误的一项( )

A.小说写船头看戏的感觉,表现“我”对社戏的陶醉;写月夜归航的情景,表现孩子们欢快的心情和摇船的本领。

B.小说的标题是“社戏”,这就点明了它的中心事件是“看社戏”,因此,作者花了很多笔墨来写社戏的内容。

C.课文成功地刻画了众多栩栩如生的人物形象,最突出的是双喜和六一公公。

D.这篇小说中,月下行船、船头看戏、月夜归航这三个片段写得富有诗情画意,充满了江南水乡的生活气息。

【解答】ACD.正确;

B.有误,作者并没有花很多笔墨来写社戏的内容,而是重点描写了月下行船和偷豆的情节,“作者花了很多笔墨来写社戏的内容”有误。

故选:B。

【点评】做本题时注意通读全文,把握文意,揣摩选项正误。

2.依次填入下面横线处最恰当的一组词语是( )

我们年纪都相仿, 论起行辈来, 至少是叔子,有几个还是太公,他们合村都同姓, 是本家。 我们是朋友, 偶尔吵闹起来,打了太公,一村的老老少少,也决没有一个会想出“犯上”这两个字来, 他们也百分之九十九不识字。

A.可……却……由于……因为……如果……而

B.但……却……因为……然而……即使……而

C.但……却……由于……然而……即使……可

D.可……但……因为……由于……因此……而

【解答】“我们年纪都相仿”和“论起行辈来”两句子是转折关系,之间用“但”连接,排除AD.“我们是朋友”和“偶尔吵闹起来”不是转折关系,之间不能用“可”连接,排除C。

故选:B。

【点评】做本题时注意通读全段,把握文意,明确各分句间的关系,选择合适的关联词语。

3.对下列各句修辞方法的判断不正确的一项是( )

A.因为我在这里不但得到优待,又可以免念“秩秩斯干幽幽南山”了。(借代)

B.夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。(夸张)

C.回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。(比喻)

D.那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿。(拟人)

【解答】A、“秩秩斯干幽幽南山”借代自己的读书。

B、“飞一般”夸张的修辞,写出了船行速度快。

C、把灯火中的戏台比喻成仙山楼阁;

D、应是比喻,把“航船”比作“大白鱼”,比喻修辞手法要符合两个条件,一是本体和喻体必须是不同的事物,二是本体和喻体必须具有相似性,“拟人”手法是将“物”看成是“人”来写。

故选:D。

【点评】借代不直接说出要说的事物,而借用与它有密切关系的事物来代替,或用事物的局部代替整体借代。解答此题的关键是熟练掌握修辞手法,并结合具体语境,灵活分析其效果。

4.下列句子中没有语病的一项是( )

A.保护并了解“社戏”这种传统艺术,是每个中国人义不容辞的责任。

B.我们是否能弘扬传统文化,关键在于各级部门的重视。

C.《社戏》的作者是闻名世界的中国作家鲁迅的作品。

D.《社戏》中有个聪明机智的人物双喜,文中对他有许多生动形象的语言描写和动作描写。

【解答】A.有语病,语序不当,“保护并了解”不符合认识的逻辑,应为“了解并保护”;

B.有语病,两面对一面,去掉“是否”;

C.有语病,句式杂糅,可把“的作者”或“的作品”去掉一个。

D.没有语病。

故选:D。

【点评】解答此题,学生头脑中必须有常见病句类型的知识储备,并能准确判断出病句,采用排除法,把病句排除,确定正确答案。

5.对下面句子的分析,正确的一项是( )

我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

A.作者运用比喻的修辞手法,表达了“我”离开母亲约束时内心的无比畅快和喜悦。

B.作者运用夸张的修辞手法,表达了自己的愿望终于实现时内心的无比畅快和喜悦。

C.作者运用夸张的修辞手法,表达了自己能和朋友们一起去看戏的畅快和喜悦。

D.作者运用比喻的修辞手法,表达了自己能自由地独自去看戏的畅快和喜悦。

【解答】分析这个句子,“身体也似乎舒展到说不出的大”显然是“夸张”,锁定BD,“很重的心忽而轻松”表现了心情的高兴和舒畅,“说不出的大”以夸张的手法要突出的是喜悦的程度,所以两个选项相比,B项“无比畅快和喜悦”更符合夸张的作用。

故选:B。

【点评】做好本题要熟知各种修辞手法的特点,做到准确区分辨别,还要多做练习加以巩固。

二.基础知识(共1小题)

6.结合课文《社戏》文学常识填空。

(1)《社戏》的体裁是 小说 。这篇课文的作者 鲁迅 ,是我国伟大的思想家、文学家和革命家,代表作有小说集《 呐喊 》《 彷徨 》等。

(2)社,在绍兴指 一种居住区域 。社戏就是社中每年所演的“ 年规戏 ”。

(3)中国戏曲分为生、旦、净、丑四个行当。老生指扮演中年以上男子,小生指 扮演年 ,小旦指 扮演年轻女子 ,老旦指扮演老年女子,武净指扮演以武打为主的角色,小丑指 扮演滑稽人物 。

【解答】(1)《社戏》的体裁是小说。这篇课文的作者鲁迅,是我国伟大的思想家、文学家和革命家,代表作有小说集《呐喊》《彷徨》等。

(2)社,在绍兴指一种居住区域。社戏就是社中每年所演的“年规戏”。

(3)中国戏曲分为生、旦、净、丑四个行当。老生指扮演中年以上男子,小生指扮演年轻男子,小旦指扮演年轻女子,老旦指扮演老年女子,武净指扮演以武打为主的角色,小丑指扮演滑稽人物。

答案:

(1)小说;鲁迅;呐喊;彷徨

(2)一种居住区域;年规戏

(3)扮演年;扮演年轻女子;扮演滑稽人物

【点评】做好本题需要平时学习中要做有心人,对一些经典名篇的文学常识要整理成册,熟记于心。

三.语言运用(共1小题)

7.《社戏》文中哪些事情是详写的?哪些事情是略写的?为什么这样安排?

【解答】文章的详略安排是根据表达中心的需要来安排的,对表现中心起重要作用的典型材料需详细写,对表现中心起辅助作用的一般材料需略写。《社戏》的中心是对热忱、友好、和谐的人际关系的向往,而这个中心,正是通过社戏一步步展开的,所以与社戏相关的情节需详写,其他的情节都是辅助中心的,所以略写。

答案:

《社戏》中详写的事情是:看社戏前的波折;夜航去看社戏途中;去赵庄看社戏;看社戏后归航“偷”豆。

略写的事情是:随母亲归省,小住平桥村;钓虾、放牛的乡间生活;六一公公送豆。

这样安排的原因是文章主要写看社戏,所以看社戏前的波折,夜航去看社戏途中,去赵庄看社戏,看社戏后归航“偷”豆详写;其他情节与看社戏关系不大,所以略写。

【点评】本题考查文章内容的详略安排。要明确详略的安排与中心的关系,并能结合具体的文本进行分析。自己在写作文安排材料的时候也需注意这些问题。

四.默写(共1小题)

8.根据《社戏》课文内容填空。

(1)淡黑的起伏的连山, 仿佛是踊跃的铁的兽脊似的 ,都远远地向船尾跑去了。

(2)那声音大概是横笛, 宛转 , 悠扬 ,使我的心也沉静,然而又自失起来, 觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里 。

(3) 两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香 ,夹杂在水气中扑面的吹来。

【解答】答案:

(1)仿佛是踊跃的铁的兽脊似的

(2)宛转 悠扬 觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里

(3)两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香

【点评】在日常学习中,要注重积累名篇名句,将易错处分类整理,加强记忆。

五.现代文阅读(共1小题)

9.阅读课文《社戏》,完成下列各题。

(1)作者为什么要写六一公公?

(2)从文中看,“我”看社戏看得昏昏欲睡,吃的豆也很普通,可小说最后却说“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,﹣﹣也不再看到那夜似的好戏了”。这是为什么?

(3)本文题目为“社戏”,但作者却大量地写了社戏以外的内容,为什么这样安排?

(4)这样一个偏僻的小村庄,为什么却是“我”的“乐土”?

【解答】(1)本题考查内容的理解与人物形象的分析。解答人物在文中的作用,首先要了解人物形象,然后结合文章的主旨去分析。分析人物形象可从人物的语言、动作、对人的态度等方面入手。从文末处六一公公的言行来看,他是一个纯朴好客的农村人,“我”只是随口说了句他家的豆好,他便高兴起来,夸“我”是识货的,并又送了许多的豆到家里去。而这篇文章作者要表现的主旨是对童年生活的怀念,对劳动人民淳朴、善良、友爱等品德的赞美。六一公公形象正是主旨的一个表现,他是“我”难忘、留恋故乡的原因之一。

(2)本题考查内容与主旨的理解。学习这篇文章,我们知道作者通过“我”和少年伙伴们夏夜行船、船头看戏、月下归航等情节的描写,展示了“我”的一段天真烂漫、童趣盎然的江南水乡文化生活经历,刻画了一群农家少年的形象,表现了劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的美好品德。正是因为有这么一群热情、善良、友善的小伙伴们在身边,处处关心着“我”,所以虽然戏本身不好看,但是他们的行为,他们的品质却深深地印入了“我”的脑海,所以“我”才会对那夜的戏难忘。

(3)本题考查文章材料安排的分析。文章材料的安排是根据中心表达的需要而定的,材料必须为中心服务。作者写此文,不在于表现“戏”到底有多好看,而在于通过看戏的过程,表现自己对童年生活的怀念,对劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的美好品德的赞颂,而社戏以外的内容又恰好能为这一主旨服务,比如:在看戏前写“我”在平桥村所做的乐事,就可以看出孩子们对“我”的关爱与热情。再加上看戏过程中他们的所作所为,这一点表现的就更为清晰了。

(4)本题考查信息的筛选与概括。所谓“乐土”,就是能给人带来快乐的土地,所以解答此题找出看戏前“我”在外婆家每天所做的事情,逐一来概括即可。主要表现在:“我”每天可以不再要读“秩秩斯干幽幽南山”一类难懂的书;“我”每天可以自由的玩耍,而且还有许多年龄相仿的伙伴陪着“我”玩;我们每天可以钓虾,而虾却总归“我”,我们可以一起放牛等等。

答案:

(1)因为六一公公是纯朴农民形象的代表,他的热情好客、对“我”的夸赞都表现出劳动人民的纯朴和善良,这也是“我”难忘、留恋故乡的原因之一。

(2)因为“我”怀念的不仅仅是好豆好戏,“我”所怀念的是平桥村的孩子、老人具有的那种朴实真挚的感情,他们劳动的本领、办事的能力,农村特有的风光、自由的空气和人与人之间和谐亲密的关系。这一切都是“我”童年时代在城镇未曾见过,在以后的人生路途中很少再见到的。“我”对这段往事的回忆,表达了“我”对美好生活的向往之情。

(3)作者大量写社戏以外的内容是根据中心表达的需要而定的,正因为平桥村的人物和环境,才引起作者对天真烂漫、自由有趣的童年的回忆,体现了本文叙事详略得当、紧扣中心取材的特点。

(4)①“我”可以免读“秩秩斯干幽幽南山”一类难懂的书,可以自由欢乐地玩耍;②这里有许多年龄相仿的小朋友陪着“我”玩,彼此平等,没有封建礼教的约束;③每天可以钓虾、放牛,生活丰富多彩,并充满了友爱和情趣。

【点评】人物形象分析的答题方法:1、结合对人物描写。人物描写细分为:外貌描写、神态描写、动作描写、语言描写、心理描写。人物描写的作用:塑造人物性格;推动情节发展;揭示文章主题。2、结合人物所做的事。3、关注作者对人物的评价,褒贬应与作者一致。4、概括人物性格时一定要本着全面、客观的原则。在概括人物性格时一般用二字词语或四字词语,尽量用到三个以上,还要注意从多个角度概括。

第1页(共1页)

一.选择题(共5小题)

1.根据课文《社戏》内容,选出下列表述错误的一项( )

A.小说写船头看戏的感觉,表现“我”对社戏的陶醉;写月夜归航的情景,表现孩子们欢快的心情和摇船的本领。

B.小说的标题是“社戏”,这就点明了它的中心事件是“看社戏”,因此,作者花了很多笔墨来写社戏的内容。

C.课文成功地刻画了众多栩栩如生的人物形象,最突出的是双喜和六一公公。

D.这篇小说中,月下行船、船头看戏、月夜归航这三个片段写得富有诗情画意,充满了江南水乡的生活气息。

2.依次填入下面横线处最恰当的一组词语是( )

我们年纪都相仿, 论起行辈来, 至少是叔子,有几个还是太公,他们合村都同姓, 是本家。 我们是朋友, 偶尔吵闹起来,打了太公,一村的老老少少,也决没有一个会想出“犯上”这两个字来, 他们也百分之九十九不识字。

A.可……却……由于……因为……如果……而

B.但……却……因为……然而……即使……而

C.但……却……由于……然而……即使……可

D.可……但……因为……由于……因此……而

3.对下列各句修辞方法的判断不正确的一项是( )

A.因为我在这里不但得到优待,又可以免念“秩秩斯干幽幽南山”了。(借代)

B.夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。(夸张)

C.回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。(比喻)

D.那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿。(拟人)

4.下列句子中没有语病的一项是( )

A.保护并了解“社戏”这种传统艺术,是每个中国人义不容辞的责任。

B.我们是否能弘扬传统文化,关键在于各级部门的重视。

C.《社戏》的作者是闻名世界的中国作家鲁迅的作品。

D.《社戏》中有个聪明机智的人物双喜,文中对他有许多生动形象的语言描写和动作描写。

5.对下面句子的分析,正确的一项是( )

我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

A.作者运用比喻的修辞手法,表达了“我”离开母亲约束时内心的无比畅快和喜悦。

B.作者运用夸张的修辞手法,表达了自己的愿望终于实现时内心的无比畅快和喜悦。

C.作者运用夸张的修辞手法,表达了自己能和朋友们一起去看戏的畅快和喜悦。

D.作者运用比喻的修辞手法,表达了自己能自由地独自去看戏的畅快和喜悦。

二.基础知识(共1小题)

6.结合课文《社戏》文学常识填空。

(1)《社戏》的体裁是 。这篇课文的作者 ,是我国伟大的思想家、文学家和革命家,代表作有小说集《 》《 》等。

(2)社,在绍兴指 。社戏就是社中每年所演的“ ”。

(3)中国戏曲分为生、旦、净、丑四个行当。老生指扮演中年以上男子,小生指 ,小旦指 ,老旦指扮演老年女子,武净指扮演以武打为主的角色,小丑指 。

三.语言运用(共1小题)

7.《社戏》文中哪些事情是详写的?哪些事情是略写的?为什么这样安排?

四.默写(共1小题)

8.根据《社戏》课文内容填空。

(1)淡黑的起伏的连山, ,都远远地向船尾跑去了。

(2)那声音大概是横笛, , ,使我的心也沉静,然而又自失起来, 。

(3) ,夹杂在水气中扑面的吹来。

五.现代文阅读(共1小题)

9.阅读课文《社戏》,完成下列各题。

(1)作者为什么要写六一公公?

(2)从文中看,“我”看社戏看得昏昏欲睡,吃的豆也很普通,可小说最后却说“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,﹣﹣也不再看到那夜似的好戏了”。这是为什么?

(3)本文题目为“社戏”,但作者却大量地写了社戏以外的内容,为什么这样安排?

(4)这样一个偏僻的小村庄,为什么却是“我”的“乐土”?

(基础篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级同步分层作业1 社戏

参考答案与试题解析

一.选择题(共5小题)

1.根据课文《社戏》内容,选出下列表述错误的一项( )

A.小说写船头看戏的感觉,表现“我”对社戏的陶醉;写月夜归航的情景,表现孩子们欢快的心情和摇船的本领。

B.小说的标题是“社戏”,这就点明了它的中心事件是“看社戏”,因此,作者花了很多笔墨来写社戏的内容。

C.课文成功地刻画了众多栩栩如生的人物形象,最突出的是双喜和六一公公。

D.这篇小说中,月下行船、船头看戏、月夜归航这三个片段写得富有诗情画意,充满了江南水乡的生活气息。

【解答】ACD.正确;

B.有误,作者并没有花很多笔墨来写社戏的内容,而是重点描写了月下行船和偷豆的情节,“作者花了很多笔墨来写社戏的内容”有误。

故选:B。

【点评】做本题时注意通读全文,把握文意,揣摩选项正误。

2.依次填入下面横线处最恰当的一组词语是( )

我们年纪都相仿, 论起行辈来, 至少是叔子,有几个还是太公,他们合村都同姓, 是本家。 我们是朋友, 偶尔吵闹起来,打了太公,一村的老老少少,也决没有一个会想出“犯上”这两个字来, 他们也百分之九十九不识字。

A.可……却……由于……因为……如果……而

B.但……却……因为……然而……即使……而

C.但……却……由于……然而……即使……可

D.可……但……因为……由于……因此……而

【解答】“我们年纪都相仿”和“论起行辈来”两句子是转折关系,之间用“但”连接,排除AD.“我们是朋友”和“偶尔吵闹起来”不是转折关系,之间不能用“可”连接,排除C。

故选:B。

【点评】做本题时注意通读全段,把握文意,明确各分句间的关系,选择合适的关联词语。

3.对下列各句修辞方法的判断不正确的一项是( )

A.因为我在这里不但得到优待,又可以免念“秩秩斯干幽幽南山”了。(借代)

B.夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。(夸张)

C.回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。(比喻)

D.那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿。(拟人)

【解答】A、“秩秩斯干幽幽南山”借代自己的读书。

B、“飞一般”夸张的修辞,写出了船行速度快。

C、把灯火中的戏台比喻成仙山楼阁;

D、应是比喻,把“航船”比作“大白鱼”,比喻修辞手法要符合两个条件,一是本体和喻体必须是不同的事物,二是本体和喻体必须具有相似性,“拟人”手法是将“物”看成是“人”来写。

故选:D。

【点评】借代不直接说出要说的事物,而借用与它有密切关系的事物来代替,或用事物的局部代替整体借代。解答此题的关键是熟练掌握修辞手法,并结合具体语境,灵活分析其效果。

4.下列句子中没有语病的一项是( )

A.保护并了解“社戏”这种传统艺术,是每个中国人义不容辞的责任。

B.我们是否能弘扬传统文化,关键在于各级部门的重视。

C.《社戏》的作者是闻名世界的中国作家鲁迅的作品。

D.《社戏》中有个聪明机智的人物双喜,文中对他有许多生动形象的语言描写和动作描写。

【解答】A.有语病,语序不当,“保护并了解”不符合认识的逻辑,应为“了解并保护”;

B.有语病,两面对一面,去掉“是否”;

C.有语病,句式杂糅,可把“的作者”或“的作品”去掉一个。

D.没有语病。

故选:D。

【点评】解答此题,学生头脑中必须有常见病句类型的知识储备,并能准确判断出病句,采用排除法,把病句排除,确定正确答案。

5.对下面句子的分析,正确的一项是( )

我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

A.作者运用比喻的修辞手法,表达了“我”离开母亲约束时内心的无比畅快和喜悦。

B.作者运用夸张的修辞手法,表达了自己的愿望终于实现时内心的无比畅快和喜悦。

C.作者运用夸张的修辞手法,表达了自己能和朋友们一起去看戏的畅快和喜悦。

D.作者运用比喻的修辞手法,表达了自己能自由地独自去看戏的畅快和喜悦。

【解答】分析这个句子,“身体也似乎舒展到说不出的大”显然是“夸张”,锁定BD,“很重的心忽而轻松”表现了心情的高兴和舒畅,“说不出的大”以夸张的手法要突出的是喜悦的程度,所以两个选项相比,B项“无比畅快和喜悦”更符合夸张的作用。

故选:B。

【点评】做好本题要熟知各种修辞手法的特点,做到准确区分辨别,还要多做练习加以巩固。

二.基础知识(共1小题)

6.结合课文《社戏》文学常识填空。

(1)《社戏》的体裁是 小说 。这篇课文的作者 鲁迅 ,是我国伟大的思想家、文学家和革命家,代表作有小说集《 呐喊 》《 彷徨 》等。

(2)社,在绍兴指 一种居住区域 。社戏就是社中每年所演的“ 年规戏 ”。

(3)中国戏曲分为生、旦、净、丑四个行当。老生指扮演中年以上男子,小生指 扮演年 ,小旦指 扮演年轻女子 ,老旦指扮演老年女子,武净指扮演以武打为主的角色,小丑指 扮演滑稽人物 。

【解答】(1)《社戏》的体裁是小说。这篇课文的作者鲁迅,是我国伟大的思想家、文学家和革命家,代表作有小说集《呐喊》《彷徨》等。

(2)社,在绍兴指一种居住区域。社戏就是社中每年所演的“年规戏”。

(3)中国戏曲分为生、旦、净、丑四个行当。老生指扮演中年以上男子,小生指扮演年轻男子,小旦指扮演年轻女子,老旦指扮演老年女子,武净指扮演以武打为主的角色,小丑指扮演滑稽人物。

答案:

(1)小说;鲁迅;呐喊;彷徨

(2)一种居住区域;年规戏

(3)扮演年;扮演年轻女子;扮演滑稽人物

【点评】做好本题需要平时学习中要做有心人,对一些经典名篇的文学常识要整理成册,熟记于心。

三.语言运用(共1小题)

7.《社戏》文中哪些事情是详写的?哪些事情是略写的?为什么这样安排?

【解答】文章的详略安排是根据表达中心的需要来安排的,对表现中心起重要作用的典型材料需详细写,对表现中心起辅助作用的一般材料需略写。《社戏》的中心是对热忱、友好、和谐的人际关系的向往,而这个中心,正是通过社戏一步步展开的,所以与社戏相关的情节需详写,其他的情节都是辅助中心的,所以略写。

答案:

《社戏》中详写的事情是:看社戏前的波折;夜航去看社戏途中;去赵庄看社戏;看社戏后归航“偷”豆。

略写的事情是:随母亲归省,小住平桥村;钓虾、放牛的乡间生活;六一公公送豆。

这样安排的原因是文章主要写看社戏,所以看社戏前的波折,夜航去看社戏途中,去赵庄看社戏,看社戏后归航“偷”豆详写;其他情节与看社戏关系不大,所以略写。

【点评】本题考查文章内容的详略安排。要明确详略的安排与中心的关系,并能结合具体的文本进行分析。自己在写作文安排材料的时候也需注意这些问题。

四.默写(共1小题)

8.根据《社戏》课文内容填空。

(1)淡黑的起伏的连山, 仿佛是踊跃的铁的兽脊似的 ,都远远地向船尾跑去了。

(2)那声音大概是横笛, 宛转 , 悠扬 ,使我的心也沉静,然而又自失起来, 觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里 。

(3) 两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香 ,夹杂在水气中扑面的吹来。

【解答】答案:

(1)仿佛是踊跃的铁的兽脊似的

(2)宛转 悠扬 觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里

(3)两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香

【点评】在日常学习中,要注重积累名篇名句,将易错处分类整理,加强记忆。

五.现代文阅读(共1小题)

9.阅读课文《社戏》,完成下列各题。

(1)作者为什么要写六一公公?

(2)从文中看,“我”看社戏看得昏昏欲睡,吃的豆也很普通,可小说最后却说“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,﹣﹣也不再看到那夜似的好戏了”。这是为什么?

(3)本文题目为“社戏”,但作者却大量地写了社戏以外的内容,为什么这样安排?

(4)这样一个偏僻的小村庄,为什么却是“我”的“乐土”?

【解答】(1)本题考查内容的理解与人物形象的分析。解答人物在文中的作用,首先要了解人物形象,然后结合文章的主旨去分析。分析人物形象可从人物的语言、动作、对人的态度等方面入手。从文末处六一公公的言行来看,他是一个纯朴好客的农村人,“我”只是随口说了句他家的豆好,他便高兴起来,夸“我”是识货的,并又送了许多的豆到家里去。而这篇文章作者要表现的主旨是对童年生活的怀念,对劳动人民淳朴、善良、友爱等品德的赞美。六一公公形象正是主旨的一个表现,他是“我”难忘、留恋故乡的原因之一。

(2)本题考查内容与主旨的理解。学习这篇文章,我们知道作者通过“我”和少年伙伴们夏夜行船、船头看戏、月下归航等情节的描写,展示了“我”的一段天真烂漫、童趣盎然的江南水乡文化生活经历,刻画了一群农家少年的形象,表现了劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的美好品德。正是因为有这么一群热情、善良、友善的小伙伴们在身边,处处关心着“我”,所以虽然戏本身不好看,但是他们的行为,他们的品质却深深地印入了“我”的脑海,所以“我”才会对那夜的戏难忘。

(3)本题考查文章材料安排的分析。文章材料的安排是根据中心表达的需要而定的,材料必须为中心服务。作者写此文,不在于表现“戏”到底有多好看,而在于通过看戏的过程,表现自己对童年生活的怀念,对劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的美好品德的赞颂,而社戏以外的内容又恰好能为这一主旨服务,比如:在看戏前写“我”在平桥村所做的乐事,就可以看出孩子们对“我”的关爱与热情。再加上看戏过程中他们的所作所为,这一点表现的就更为清晰了。

(4)本题考查信息的筛选与概括。所谓“乐土”,就是能给人带来快乐的土地,所以解答此题找出看戏前“我”在外婆家每天所做的事情,逐一来概括即可。主要表现在:“我”每天可以不再要读“秩秩斯干幽幽南山”一类难懂的书;“我”每天可以自由的玩耍,而且还有许多年龄相仿的伙伴陪着“我”玩;我们每天可以钓虾,而虾却总归“我”,我们可以一起放牛等等。

答案:

(1)因为六一公公是纯朴农民形象的代表,他的热情好客、对“我”的夸赞都表现出劳动人民的纯朴和善良,这也是“我”难忘、留恋故乡的原因之一。

(2)因为“我”怀念的不仅仅是好豆好戏,“我”所怀念的是平桥村的孩子、老人具有的那种朴实真挚的感情,他们劳动的本领、办事的能力,农村特有的风光、自由的空气和人与人之间和谐亲密的关系。这一切都是“我”童年时代在城镇未曾见过,在以后的人生路途中很少再见到的。“我”对这段往事的回忆,表达了“我”对美好生活的向往之情。

(3)作者大量写社戏以外的内容是根据中心表达的需要而定的,正因为平桥村的人物和环境,才引起作者对天真烂漫、自由有趣的童年的回忆,体现了本文叙事详略得当、紧扣中心取材的特点。

(4)①“我”可以免读“秩秩斯干幽幽南山”一类难懂的书,可以自由欢乐地玩耍;②这里有许多年龄相仿的小朋友陪着“我”玩,彼此平等,没有封建礼教的约束;③每天可以钓虾、放牛,生活丰富多彩,并充满了友爱和情趣。

【点评】人物形象分析的答题方法:1、结合对人物描写。人物描写细分为:外貌描写、神态描写、动作描写、语言描写、心理描写。人物描写的作用:塑造人物性格;推动情节发展;揭示文章主题。2、结合人物所做的事。3、关注作者对人物的评价,褒贬应与作者一致。4、概括人物性格时一定要本着全面、客观的原则。在概括人物性格时一般用二字词语或四字词语,尽量用到三个以上,还要注意从多个角度概括。

第1页(共1页)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读