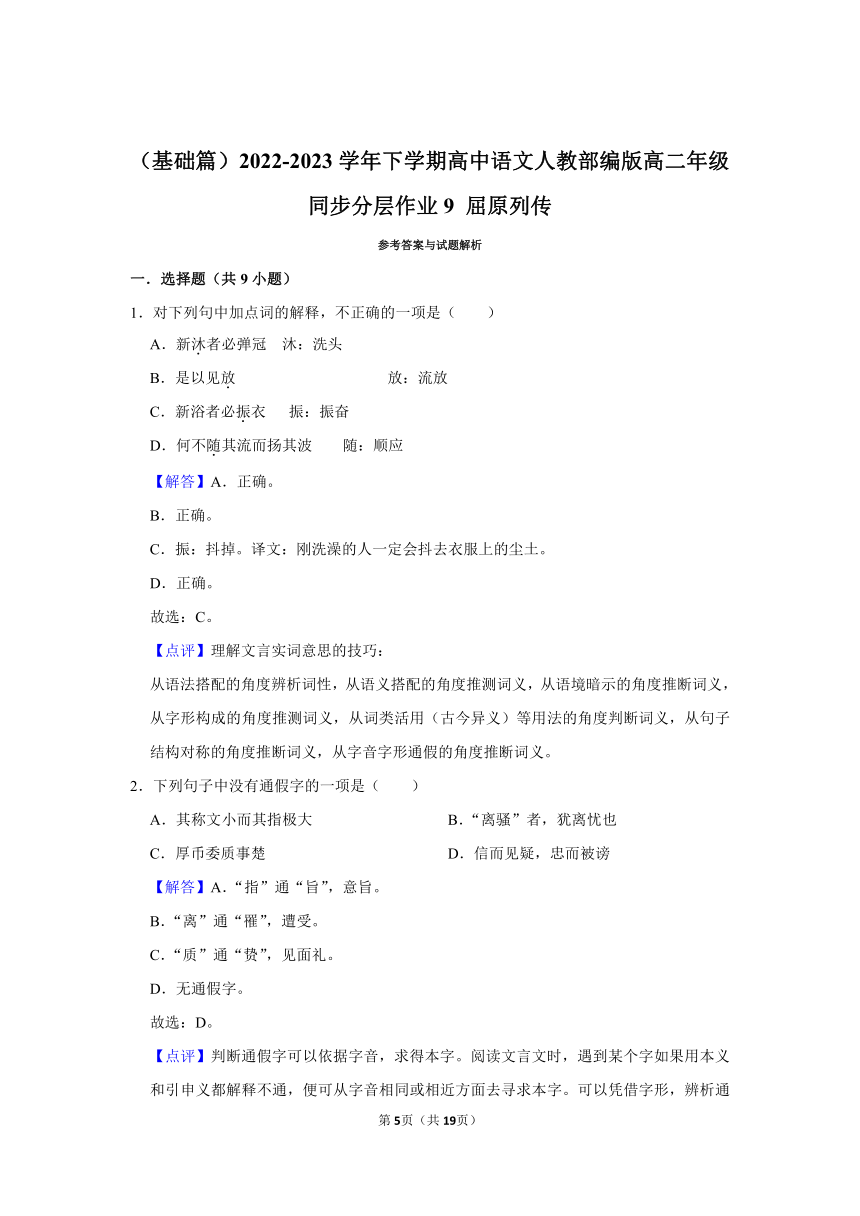

(基础篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高二年级同步分层作业9 屈原列传(含答案)

文档属性

| 名称 | (基础篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高二年级同步分层作业9 屈原列传(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 98.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-08 19:59:01 | ||

图片预览

文档简介

(基础篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高二年级同步分层作业9 屈原列传

一.选择题(共9小题)

1.对下列句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.新沐者必弹冠 沐:洗头

B.是以见放 放:流放

C.新浴者必振衣 振:振奋

D.何不随其流而扬其波 随:顺应

2.下列句子中没有通假字的一项是( )

A.其称文小而其指极大 B.“离骚”者,犹离忧也

C.厚币委质事楚 D.信而见疑,忠而被谤

3.下列各句中加点的虚词,意义与用法都相同的一组是( )

A.父母者,人之本也 上官大夫与之同列

B.信而见疑 举世混浊而我独清

C.以一仪而当汉中地 举贤以自佐

D.为天下笑 而自令见放为

4.下列对文化常识的解释不正确的一项是( )

A.由于人口繁衍,一个民族分为若干分支,它们的称号就是氏。本文中屈原的“屈”是“氏”而不是“姓”。

B.“齐与楚从亲”中“从”指“合纵”,“合众弱以攻一强”,指诸侯联合抗秦的同盟。

C.齐桓,即齐桓公,春秋五霸之一,曾任管仲为相,推行改革,使国力强盛。

D.汤武,商汤与周武王的并称,商汤曾武力推翻殷纣的统治,周武王曾武力推翻夏桀的统治。

5.下列句子中加点词的解释,正确的一项是 ( )

A.然皆祖屈原之从容辞令 祖:模仿、效法

B.人穷则反本 穷:贫穷、贫困

C.上官大夫见而欲夺之 夺:抢夺、夺取

D.然亡国破家相随属 属:属于

6.下列句子中不含通假字的一句是 ( )

A.离骚者,犹离忧也 B.齐与楚从亲

C.被发行吟泽畔 D.明道德之广崇

7.下列对文化常识的解释不正确的一项是( )

A.上古时代,姓和氏是有区别的。姓是人出生了就有,用来“别婚姻”。

B.由于人口繁衍,一个民族分为若干分支,它们的称号就是氏。本文中屈原的“屈”是“姓”而不是“氏”。

C.文中的“三闾大夫”是楚国官名,掌管王族事务。

D.“齐与楚从亲”中“从”指“合纵”“合众弱以攻一强”,用于阻止强国对弱国的兼并,即诸侯联合抗秦的同盟。

8.对下列各组句子中加点的词的解释,全都正确的一项是( )

A.争宠而心害其能(害:伤害) 每一令出,平伐其功(伐:自夸,炫耀)

B.举类迩而见义远(类:事物) 不获世之滋垢(获:获得)

C.卒使上官大夫短屈原于顷襄王(短:诋毁) 顷襄王怒而迁之(迁:放逐)

D.人又谁能以身之察察(察察:浑浊的样子) 然皆祖屈原之从容辞令(祖:效法,继承)

9.下列句子中,加点词语的意义与现代汉语中的意义相同的一项是( )

A.设诡辩于怀王之宠姬郑袖

B.颜色憔悴,形容枯槁

C.皆祖屈原之从容辞令

D.推此志也,虽与日月争光可也

二.填空题(共8小题)

10.解释下面的通假字的意思。

①“离骚”者,犹离忧也“离”同“ ”,

②人穷则反本“反”同“ ”,

③其称文小而其指极大“指”同“ ”,

11.解释下列词语的古义。

①形容枯槁

古义: 。今义:动词,描述。

②明年,秦割汉中地与楚以和

古义: 。今义:今年的下一年。

③然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏

古义: 。今义:举止行动不慌不忙。

12.解释下列加点词。

(1)诚:楚诚能绝齐 ( )

(2)因:因留怀王,以求割地 ( )

(3)竟:竟死于秦而归葬 ( )

13.解释下列加点字。

为

(1)何故怀瑾握瑜,而自令见放为( )

(2)数十年,竟为秦所灭( )

14.解释下列加点的词语。

①因留怀王,以求割地 连词,

②然皆祖屈原之从容辞令 动词,

③兵挫地削,亡其六郡 动词,

④复之秦,竟死于秦而归葬 动词,

15.解释“归”的意思。

竟死于秦而归葬 动词,

后五年,吾妻来归 动词,

吾妻归宁 动词,

民归之,由水之归就下 动词,

16.给下面加点的字注音。

①谗人间( )之 ②靡( )不毕见 ③举类迩( ) ④濯( )淖( )

17.解释下列词语的古义。

①又因厚币用事者臣靳尚

古义: 。今义:货币。

②而设诡辩于怀王之宠姬郑袖

古义: 。今义:动词,无理狡辩。

③人穷则反本

古义: 。今义:贫穷。

④颜色憔悴

古义: 。今义:色彩。

三.默写(共1小题)

18.根据要求补写出相对应的内容。

(1)司马迁在《屈原列传》中用比喻高度评价屈原之志的句子是“ , ”。

(2)司马迁在《屈原列传》中说屈原出淤泥而不染的句子是“ , , , , ”。

(3)司马迁在《屈原列传》中说屈原“穷”“怨”的缘由是:“ , , , , , , ?”

(4)司马迁在《屈原列传》中说《离骚》的内容是“ , , ”。

(5)司马迁在《屈原列传》中说《离骚》的文风特点是“ , ”。

四.解答题(共2小题)

19.一词多义。

属:

屈平属草稿未定 ( ) 然亡国破家相随属 ( )

举:

举类迩而见义远 ( ) 举贤以自佐 ( )

举世混浊而我独清 ( )

20.词类活用。

名词的活用

蝉蜕于浊秽 ( )

厚币委质事楚 ( )

时秦昭王与楚婚 ( )

秦,虎狼之国 ( )

故内惑于郑袖,外欺于张仪 ( )

其后楚日以削 ( )

(基础篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高二年级同步分层作业9 屈原列传

参考答案与试题解析

一.选择题(共9小题)

1.对下列句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.新沐者必弹冠 沐:洗头

B.是以见放 放:流放

C.新浴者必振衣 振:振奋

D.何不随其流而扬其波 随:顺应

【解答】A.正确。

B.正确。

C.振:抖掉。译文:刚洗澡的人一定会抖去衣服上的尘土。

D.正确。

故选:C。

【点评】理解文言实词意思的技巧:

从语法搭配的角度辨析词性,从语义搭配的角度推测词义,从语境暗示的角度推断词义,从字形构成的角度推测词义,从词类活用(古今异义)等用法的角度判断词义,从句子结构对称的角度推断词义,从字音字形通假的角度推断词义。

2.下列句子中没有通假字的一项是( )

A.其称文小而其指极大 B.“离骚”者,犹离忧也

C.厚币委质事楚 D.信而见疑,忠而被谤

【解答】A.“指”通“旨”,意旨。

B.“离”通“罹”,遭受。

C.“质”通“贽”,见面礼。

D.无通假字。

故选:D。

【点评】判断通假字可以依据字音,求得本字。阅读文言文时,遇到某个字如果用本义和引申义都解释不通,便可从字音相同或相近方面去寻求本字。可以凭借字形,辨析通假。由于多数通假字字形相似,其中大多是用笔画少的字代替笔画多的本字,所以还可凭借字形去辨析通假字。也可以根据上下文意来判定是否通假。通假字是约定俗成的,不能随意通假,因此,必须熟记所学过的课文中的通假字。

3.下列各句中加点的虚词,意义与用法都相同的一组是( )

A.父母者,人之本也 上官大夫与之同列

B.信而见疑 举世混浊而我独清

C.以一仪而当汉中地 举贤以自佐

D.为天下笑 而自令见放为

【解答】A.结构助词,的/代词,他。

B.两个“而”都是连词,表转折,可译为“但是”。

C.介词,用/连词,表目的,来。

D.介词,被/句末语气词,表疑问。

故选:B。

【点评】虚词的辨析方法如下:一、关注词性差异。二、把握位置不同。很多虚词的用法和意义都会随其在句中位置的改变而改变,明确这一点,不仅能在学习的时候做到纲举目张,事半功倍,答题时也能给我们提供一个更为清晰而高效的思路。三、理解用法本质。应该说大多数虚词的用法都是比较容易理解的,只要多积累,多总结,熟练掌握并不难,但对其中一些虚词的重要用法,如果没有准确、深刻的认识,只看表象而抓不住其本质特征,便很容易在做题时丢分。四、结合具体语境。考试答题时,面对试卷中陌生的语段,我们一定要根据“词不离句、句不离段”的原则,结合具体语境,在准确理解句意的基础上判断相应虚词的用法和意义,切不可机械、盲目。

4.下列对文化常识的解释不正确的一项是( )

A.由于人口繁衍,一个民族分为若干分支,它们的称号就是氏。本文中屈原的“屈”是“氏”而不是“姓”。

B.“齐与楚从亲”中“从”指“合纵”,“合众弱以攻一强”,指诸侯联合抗秦的同盟。

C.齐桓,即齐桓公,春秋五霸之一,曾任管仲为相,推行改革,使国力强盛。

D.汤武,商汤与周武王的并称,商汤曾武力推翻殷纣的统治,周武王曾武力推翻夏桀的统治。

【解答】A.正确。

B.正确。

C.正确。

D.“商汤曾武力推翻殷纣的统治,周武王曾武力推翻夏桀的统治”错误,应该是“周武王曾武力推翻殷纣的统治,商汤曾武力推翻夏桀的统治”。

故选:D。

【点评】解答文学常识题的技巧:

积累法。所谓积累法就是要平时积累大量的文化常识,这需要学生平时学习时多用心,也需要老师老师多提醒多总结,更主要的需要学生平时读书时要多留心。平时学习时多刷题,形成大量知识积累。到考试时,调动平时积累的大量文化常识,对试题中涉及的文化常识初步做出正误判断。

联想法。当试题中的文化常识自己平时没有见过时,可以采用联想法。回忆课本中学过的相关内容,回忆自己读多的相关书中是怎样说的。回忆看过的电影,旅游参观时导游的相关讲解,以及古代的风俗习惯等进行联想从而做出相应的辅助的正误判断。

语境法。有些文化常识生疏,但既然出自这篇文章中,与文章的语境应该有着密切的联系,因此可以把所给文化重新放到语境中,根据文章上下文的语境来推断所给的所发是否符合语境即是否前后文意思贯通,与全文所讲的意思有无互相矛盾的地方。从而做出正确的判断。

5.下列句子中加点词的解释,正确的一项是 ( )

A.然皆祖屈原之从容辞令 祖:模仿、效法

B.人穷则反本 穷:贫穷、贫困

C.上官大夫见而欲夺之 夺:抢夺、夺取

D.然亡国破家相随属 属:属于

【解答】A.正确。

B.穷:困厄。句意为:人遇到穷窘困厄的处境,就会追思本原。

C.夺:占为己有。句意为:上官大夫见到只有想据为己有。

D.属:连接,跟随。句意为:但是国破家亡的例子一个接一个。

故选:A。

【点评】推断文言实词的方法:(1)记忆解词法。识记是理解的基础,课本出现的常用文言文实词的基本词义一定要牢记,在考试过程中才能将知识迁移,转化为能力。(2)语境解词法。词不离句,句不离篇。词的多个义项只有在语境中才能得到过滤,没有语境,有时便无法分析词的含义。推断词语含义,要结合句子本身的语言环境,有时甚至要通观整段文字、整篇文章的大语言环境。

6.下列句子中不含通假字的一句是 ( )

A.离骚者,犹离忧也 B.齐与楚从亲

C.被发行吟泽畔 D.明道德之广崇

【解答】A.“离”通“罹”,遭受;

B.“从”通“纵”,合纵;

C.“被”通“披”,披散;

D.没有通假字。

故选:D。

【点评】在辨识通假字时要注意两点:1.要有古音韵的常识.所谓音同音近是就古音而言的,不是指的今音。古今语音变化很大,古代音近的字,到现在不都还音同音近,有的可能变得完全不同了;而原本读音不同不近的字,又有可能变得相同相近。所以当我们以声音为线索去辨认通假时,千万不可只据今音作准则。2.在没有别的例证时,不可只据音同音近而轻言通假。判定某字借用为某字,一定要有充分的证据和理由。

7.下列对文化常识的解释不正确的一项是( )

A.上古时代,姓和氏是有区别的。姓是人出生了就有,用来“别婚姻”。

B.由于人口繁衍,一个民族分为若干分支,它们的称号就是氏。本文中屈原的“屈”是“姓”而不是“氏”。

C.文中的“三闾大夫”是楚国官名,掌管王族事务。

D.“齐与楚从亲”中“从”指“合纵”“合众弱以攻一强”,用于阻止强国对弱国的兼并,即诸侯联合抗秦的同盟。

【解答】B.屈原的“屈”应该是“氏”。

故选:B。

【点评】文化常识需要积累内容:

(1)作家作品。包括:中国古代作家姓名、字、号、谥号、朝代、作品及作品集、在文学史上的地位、作品集的体例;中国现代当代作家姓名、籍贯、时代、作品及作品集、成名作、代表作、对作者及作品的评价;外国作家的姓名、国籍、时代、作品及作品集、成名作、代表作、文学流派、对作者及作品的评价。

(2)古代文化常识。如天文历法、地理、官职、科举礼仪、称谓名号等。

(3)文体知识与类别。包括古代文体知识及类别和现代文体知识及类别,如记叙文、说明文、议论文、诗歌、散文、小说等。

(4)有关作品内容的知识。如名家名篇中的人物形象、情节安排、环境描写的名句、名段;古代作家作品中的成语、典故、名句的出处;诗、词、曲的名句等等。

8.对下列各组句子中加点的词的解释,全都正确的一项是( )

A.争宠而心害其能(害:伤害) 每一令出,平伐其功(伐:自夸,炫耀)

B.举类迩而见义远(类:事物) 不获世之滋垢(获:获得)

C.卒使上官大夫短屈原于顷襄王(短:诋毁) 顷襄王怒而迁之(迁:放逐)

D.人又谁能以身之察察(察察:浑浊的样子) 然皆祖屈原之从容辞令(祖:效法,继承)

【解答】A.害:嫉妒。

B.获:被辱。

D.察察:洁净的样子。

故选:C。

【点评】在文言文中,推敲常见的实词的含义有以下几种方法:

(1)文本迁移法

这一方法需要学习好所学的文言文,能在适合的时候迁移。

(2)事理检验法

通过常识或所学知识推断词语在文中的含义,若不能切合常理和事理,就要考虑是否有通假现象。

(3)语境推断法

看实词在文言文中是否符合上下文,切合语境,常见的是实词的褒贬异议。

(4)语法推断法

借助语法知识分析特殊实词的含义。

(5)互文见义法

同义对应和反义对应,结构句式相同,可利用上下文的对照来推断。

(6)成语推断法

我们可以在所知道的成语中推断出文言文中实词的含义,看迁入是否顺畅。

9.下列句子中,加点词语的意义与现代汉语中的意义相同的一项是( )

A.设诡辩于怀王之宠姬郑袖

B.颜色憔悴,形容枯槁

C.皆祖屈原之从容辞令

D.推此志也,虽与日月争光可也

【解答】A.“诡辩”,古义是“假话”名词;今义是“无理狡辩”,动词;古今异义。

B.“颜色”,古义是“脸色”;今义是“色彩“;古今异义。

C.“从容”,古义是“委婉得体”;今义是“举止行动不慌不忙”;古今异义。

D.“日月”古今同义,都是“太阳和月亮”的意思。

故选:D。

【点评】对于容易混淆的古今同形异义的双音节词语,如能掌握一定的方法辨析它们,不仅有利于确切地理解句意和文意,也有利于提高古诗文阅读能力。

一、利用朗读时语音的不同或停顿

汉字是形音义的结合体,词是音义结合的产物。所有的词都以具体的词义作为它的内容,都以规定的语音作为它的外在形式。因此,一个词的词义和语音之间是有一定的关联的。一个词它的语音不同,这个词所表示的词义也必然会有所不同。所以,我们可以通过朗读时语音的不同来判断词义间的差异。

二、结合上下文语境

任何事物都不是孤立存在的,它与它周围的事物必然会有所联系。词语也一样。因为词义不是单一的,它具有多义性,但当这个词语放到具体的语句中时,它的意义大都会单一化。因此,在具体的语句中,一个词的确切意义,往往需要根据该词出现的上下文语境来辨析。词、短语、句子等在语段中出现时,它前面或后面出现的其他语言单位都是该单位的上下文语境。

二.填空题(共8小题)

10.解释下面的通假字的意思。

①“离骚”者,犹离忧也“离”同“ 罹 ”, 遭受

②人穷则反本“反”同“ 返 ”, 返回,这里译为“追念”

③其称文小而其指极大“指”同“ 旨 ”, 意旨

【解答】故答案为:

①罹,遭受

②返,返回,这里译为“追念”

③旨,意旨

【点评】通假字的基本规律就是同音代替,可分为四种情况:

一、完全同音

如:①甚矣,汝之不惠!(《愚公移山》)(“惠”,通“慧”。译文:太过分了,你的不聪明!)

②旦日,不可不蚤自来谢项王。(《鸿门宴》)(“蚤”通“早”。译文:明天清早,你不可不早早地亲自来向项王道歉。)

二、声母相同。

如:①四时之间,亡日休息。(晁错《论贵粟疏》)(“亡”通“无”。译文:一年四季,没有一天能够休息。)

②胡不见我于王?(《公输》)(“胡”通“何”。译文:怎么不引见我去见楚王?)

三、韵母相同

如:置之河之干兮。(《诗经 魏风 伐檀》)(“干”通“岸”。译文:把它放在河岸边啊。)

四、同音代替

由于语言的演变,古时候的许多同音字,现在已经不同音了。

如:①弟子趣之。(《西门豹治邺》)(“趣”通“促”;因为“趣”与“促”,古时候是同音字,但现在已经不同音了。)

②填国家,吾不如萧何。(《汉书 高帝记》)(“填”通“镇”;因为在古代“填”与“镇”也是同音字。)

11.解释下列词语的古义。

①形容枯槁

古义: 外貌、模样 。今义:动词,描述。

②明年,秦割汉中地与楚以和

古义: 第二年 。今义:今年的下一年。

③然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏

古义: 委婉得体 。今义:举止行动不慌不忙。

【解答】故答案为:

①外貌、模样

②第二年

③委婉得体

【点评】对于容易混淆的古今同形异义的双音节词语,如能掌握一定的方法辨析它们,不仅有利于确切地理解句意和文意,也有利于提高古诗文阅读能力。

一、利用朗读时语音的不同或停顿

汉字是形音义的结合体,词是音义结合的产物。所有的词都以具体的词义作为它的内容,都以规定的语音作为它的外在形式。因此,一个词的词义和语音之间是有一定的关联的。一个词它的语音不同,这个词所表示的词义也必然会有所不同。所以,我们可以通过朗读时语音的不同来判断词义间的差异。

二、结合上下文语境

任何事物都不是孤立存在的,它与它周围的事物必然会有所联系。词语也一样。因为词义不是单一的,它具有多义性,但当这个词语放到具体的语句中时,它的意义大都会单一化。因此,在具体的语句中,一个词的确切意义,往往需要根据该词出现的上下文语境来辨析。词、短语、句子等在语段中出现时,它前面或后面出现的其他语言单位都是该单位的上下文语境。

12.解释下列加点词。

(1)诚:楚诚能绝齐 ( 果真 )

(2)因:因留怀王,以求割地 ( 于是、就 )

(3)竟:竟死于秦而归葬 ( 终于 )

【解答】故答案为:

(1)果真

(2)于是、就

(3)终于

【点评】虚词的辨析方法如下:

一、关注词性差异。“焉”有时作为代词,有时作为兼词。

二、把握位置不同。很多虚词的用法和意义都会随其在句中位置的改变而改变,明确这一点,不仅能在学习的时候做到纲举目张,事半功倍,答题时也能给我们提供一个更为清晰而高效的思路。

三、理解用法本质。应该说大多数虚词的用法都是比较容易理解的,只要多积累,多总结,熟练掌握并不难,但对其中一些虚词的重要用法,如果没有准确、深刻的认识,只看表象而抓不住其本质特征,便很容易在做题时丢分。

四、结合具体语境。考试答题时,面对试卷中陌生的语段,我们一定要根据“词不离句、句不离段”的原则,结合具体语境,在准确理解句意的基础上判断相应虚词的用法和意义,切不可机械、盲目。

13.解释下列加点字。

为

(1)何故怀瑾握瑜,而自令见放为( 句末语气词,表疑问 )

(2)数十年,竟为秦所灭( 介词,与“所”连用,表被动 )

【解答】故答案为:

(1)句末语气词,表疑问

(2)介词,与“所”连用,表被动

【点评】虚词的辨析方法如下:

一、关注词性差异。“焉”有时作为代词,有时作为兼词。

二、把握位置不同。很多虚词的用法和意义都会随其在句中位置的改变而改变,明确这一点,不仅能在学习的时候做到纲举目张,事半功倍,答题时也能给我们提供一个更为清晰而高效的思路。

三、理解用法本质。应该说大多数虚词的用法都是比较容易理解的,只要多积累,多总结,熟练掌握并不难,但对其中一些虚词的重要用法,如果没有准确、深刻的认识,只看表象而抓不住其本质特征,便很容易在做题时丢分。

四、结合具体语境。考试答题时,面对试卷中陌生的语段,我们一定要根据“词不离句、句不离段”的原则,结合具体语境,在准确理解句意的基础上判断相应虚词的用法和意义,切不可机械、盲目。

14.解释下列加点的词语。

①因留怀王,以求割地 连词, 顾念

②然皆祖屈原之从容辞令 动词, 摹仿、效法

③兵挫地削,亡其六郡 动词, 放逐

④复之秦,竟死于秦而归葬 动词, 效法、继承

【解答】故答案为:

⑨顾念

⑩摹仿、效法

放逐

效法、继承

【点评】在文言文中,推敲常见的实词的含义有以下几种方法:

(1)文本迁移法

这一方法需要学习好所学的文言文,能在适合的时候迁移。

(2)事理检验法

通过常识或所学知识推断词语在文中的含义,若不能切合常理和事理,就要考虑是否有通假现象。

(3)语境推断法

看实词在文言文中是否符合上下文,切合语境,常见的是实词的褒贬异议。

(4)语法推断法

借助语法知识分析特殊实词的含义。

(5)互文见义法

同义对应和反义对应,结构句式相同,可利用上下文的对照来推断。

(6)成语推断法

我们可以在所知道的成语中推断出文言文中实词的含义,看迁入是否顺畅。

15.解释“归”的意思。

竟死于秦而归葬 动词, 返回

后五年,吾妻来归 动词, 旧指女子出嫁

吾妻归宁 动词, 出嫁的女儿回娘家探望

民归之,由水之归就下 动词, 归向、归附

【解答】故答案为:

返回 旧指女子出嫁 出嫁的女儿回娘家探望 归向、归附

【点评】在一个句子里,怎样确定一个词究竟用的是多义中的哪个意义呢?我们应该联系上下文,认真阅读,认真分析,强化积累。

一、掌握词的本义、引申义、比喻义和假借义。

二、强化积累,集中记忆。

三、掌握推断词义的方法。对一词多义,需要在理解的基础上记住相当数量实词的多义项,更需要掌握一些推断词义的方法。

16.给下面加点的字注音。

①谗人间( jiàn )之 ②靡( mǐ )不毕见 ③举类迩( ěr ) ④濯( zhuó )淖( nào )

【解答】①间,解释为空隙、机会、一会儿、离间、夹杂等意思的时候,读作“jiàn”,“谗人间之”中的“间”翻译为“离间”,所以它读作“jiàn“。

②靡,解释为没有、倒下、败退、不能等意思的时候,读作“mí”;解释为浪费、奢侈、华丽、细腻等意思的时候,读作“mǐ”。“靡不毕见“中的“靡”意思是“没有”,所以它应该读作“mǐ“。

③迩,应读作“ěr”,意思是“近”,属于形声字。

④濯淖,读作“zhuó nào”,意思是“浸渍“。“濯“与“擢”形近,读音相同,考生可以归纳识记。

故答案为:

①jiàn ②mǐ ③ěr ④zhuó nào

【点评】高考易错字读音举例:

茶几 jī 畸形 jī 羁绊 jī 羁旅 jī 放荡不羁 jī 无稽之谈 jī 跻身 jī 通缉令 jī 汲取 jí

即使 jí 开学在即 jí 疾恶如仇 jí 嫉妒 jí 棘手 jí 贫瘠 jí 狼藉 jí 一触即发 jí

佶jí屈聱áo牙 脊梁 jǐ 人才济济 jǐ 给予 jǐ yǔ 凯觎 jì yú 成绩 jì 雪茄 jiā 信笺 jiān

歼灭 jiān 草菅人命 jiān 缄默 jiān 渐染 jiān 眼睑 jiǎn 间断 jiàn 监生 jiàn 细嚼慢咽 jiáo

咬文嚼字 jiáo 味同嚼蜡 jiáo 贪多嚼不烂jiáo 咀嚼jué 过屠门而大嚼jué 矫枉过正 jiǎo 缴纳 jiǎo

校对 jiào 开花结果 jiē 事情结果 jié 结冰 jié 反诘 jié 拮据 jié jū 攻讦 jié 桔梗 jié

押解 jiè 浑身解数xiè 情不自禁 jīn 根茎叶 jīng 菁菁校园 jīng 粳米 jīng 长颈鹿 jǐng

杀一儆百 jǐng 强劲 jìng 劲敌 jìng 劲旅 jìng 痉挛 jìng 抓阄 jiū 针灸 jiǔ 韭菜 jiǔ

内疚 jiù 既往不咎 jiù 不落窠 kē臼jiù 狙击jū 咀嚼 jǔ jué 循规蹈矩 jǔ 矩形 jǔ 龃龉 jǔ yǔ

踽踽独行jǔ 前倨后恭 jù 镌刻 juān 隽永 juàn 隽秀 jùn 角色 jué 口角 jué 角斗 jué 角逐 jué

倔强 jué jiàng 猖獗 jué 诡谲 jué 矍铄 jué 攫取 jué 细菌 jūn 蕈菌 xùn jùn 龟袭 jūn

17.解释下列词语的古义。

①又因厚币用事者臣靳尚

古义: 财物 。今义:货币。

②而设诡辩于怀王之宠姬郑袖

古义: 假话 。今义:动词,无理狡辩。

③人穷则反本

古义: 处境困难 。今义:贫穷。

④颜色憔悴

古义: 脸色 。今义:色彩。

【解答】故答案为:

①财物

②假话

③处境困难

④脸色

【点评】对于容易混淆的古今同形异义的双音节词语,如能掌握一定的方法辨析它们,不仅有利于确切地理解句意和文意,也有利于提高古诗文阅读能力。

一、利用朗读时语音的不同或停顿

汉字是形音义的结合体,词是音义结合的产物。所有的词都以具体的词义作为它的内容,都以规定的语音作为它的外在形式。因此,一个词的词义和语音之间是有一定的关联的。一个词它的语音不同,这个词所表示的词义也必然会有所不同。所以,我们可以通过朗读时语音的不同来判断词义间的差异。

二、结合上下文语境

任何事物都不是孤立存在的,它与它周围的事物必然会有所联系。词语也一样。因为词义不是单一的,它具有多义性,但当这个词语放到具体的语句中时,它的意义大都会单一化。因此,在具体的语句中,一个词的确切意义,往往需要根据该词出现的上下文语境来辨析。词、短语、句子等在语段中出现时,它前面或后面出现的其他语言单位都是该单位的上下文语境。

三.默写(共1小题)

18.根据要求补写出相对应的内容。

(1)司马迁在《屈原列传》中用比喻高度评价屈原之志的句子是“ 推此志也 , 虽与日月争光可也 ”。

(2)司马迁在《屈原列传》中说屈原出淤泥而不染的句子是“ 自疏濯淖污泥之中 , 蝉蜕于浊秽 , 以浮游尘埃之外 , 不获世之滋垢 , 皭然泥而不滓者也 ”。

(3)司马迁在《屈原列传》中说屈原“穷”“怨”的缘由是:“ 屈平正道直行 , 竭忠尽智以事其君 , 谗人间之 , 可谓穷矣 , 信而见疑 , 忠而被谤 , 能无怨乎 ?”

(4)司马迁在《屈原列传》中说《离骚》的内容是“ 明道德之广崇 , 治乱之条贯 , 靡不毕见 ”。

(5)司马迁在《屈原列传》中说《离骚》的文风特点是“ 其文约 , 其辞微 ”。

【解答】故答案为:

(1)推此志也 虽与日月争光可也 (重点字:推、虽)

(2)自疏濯淖污泥之中 蝉蜕于浊秽 以浮游尘埃之外 不获世之滋垢 皭然泥而不滓者也 (重点字:濯、淖、蜕、秽、皭)

(3)屈平正道直行 竭忠尽智以事其君 谗人间之 可谓穷矣 信而见疑 忠而被谤 能无怨乎 (重点字:竭、谗、谤)

(4)明道德之广崇 治乱之条贯 靡不毕见(重点字:崇、靡)

(5)其文约 其辞微(重点字:辞)

【点评】《屈原列传》重点句:

屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。“离骚”者,犹离忧也。夫天者,人之始也;父母者,人之本也。人穷则反本,故劳苦倦极,未尝不呼天也;疾痛惨怛,未尝不呼父母也。屈平正道直行,竭忠尽智,以事其君,谗人间之,可谓穷矣。信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱。若《离骚》者,可谓兼之矣。上称帝喾,下道齐桓,中述汤、武,以刺世事。明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见。其文约,其辞微,其志洁,其行廉。其称文小而其指极大,举类迩而见义远。其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容。自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。推此志也,虽与日月争光可也。

四.解答题(共2小题)

19.一词多义。

属:

屈平属草稿未定 ( 动词,撰写 ) 然亡国破家相随属 ( 动词,接连不断 )

举:

举类迩而见义远 ( 动词,列举 ) 举贤以自佐 ( 动词,提拔、推举 )

举世混浊而我独清 ( 副词,皆、全 )

【解答】故答案为:

动词,撰写 动词,接连不断

动词,列举 动词,提拔、推举 副词,皆、全

【点评】在一个句子里,怎样确定一个词究竟用的是多义中的哪个意义呢?我们应该联系上下文,认真阅读,认真分析,强化积累。

一、掌握词的本义、引申义、比喻义和假借义。

二、强化积累,集中记忆。

三、掌握推断词义的方法。对一词多义,需要在理解的基础上记住相当数量实词的多义项,更需要掌握一些推断词义的方法。

20.词类活用。

名词的活用

蝉蜕于浊秽 ( 名词作状语,像蝉那样 )

厚币委质事楚 ( 名词作动词,拿着丰厚的礼物 )

时秦昭王与楚婚 ( 名词作动词,通婚 )

秦,虎狼之国 ( 名词作状语,像虎狼一样 )

故内惑于郑袖,外欺于张仪 ( 名词作状语,内,在内;外,在外 )

其后楚日以削 ( 名词作状语,一天天地 )

【解答】故答案为:

名词作状语,像蝉那样

名词作动词,拿着丰厚的礼物

名词作动词,通婚

名词作状语,像虎狼一样

名词作状语,内,在内;外,在外

名词作状语,一天天地

【点评】名词作动词,有以下几种情况:

1.后有宾语或补语。

“朝服衣冠”:服,穿戴。“沛公军霸上”:军,驻军。

2.前有副词或能愿动词。

“二月草已芽”:芽,发芽。“三岁贯汝,莫我肯德”:德,感激。

3.用“而”连接,一端是动词,另一端的名词常活用。

“蹄而杀之”:蹄,用脚踢。

“项王复引兵而东”:东,向东进发。

“男耕而食,女织而衣”:衣,穿衣。

4.两个名词连用,其中一个通常活用。

“面山而居”:面,面对着。“春风风人,夏雨雨人”:第二个风,吹拂;第二个雨,滋润。

5.句子谓语部分找不到动词或其他词作谓语中心词,事物名词活用为动词。

如“平地三月花者,深山中则四月花”中“花”是“开花”。

第1页(共1页)

一.选择题(共9小题)

1.对下列句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.新沐者必弹冠 沐:洗头

B.是以见放 放:流放

C.新浴者必振衣 振:振奋

D.何不随其流而扬其波 随:顺应

2.下列句子中没有通假字的一项是( )

A.其称文小而其指极大 B.“离骚”者,犹离忧也

C.厚币委质事楚 D.信而见疑,忠而被谤

3.下列各句中加点的虚词,意义与用法都相同的一组是( )

A.父母者,人之本也 上官大夫与之同列

B.信而见疑 举世混浊而我独清

C.以一仪而当汉中地 举贤以自佐

D.为天下笑 而自令见放为

4.下列对文化常识的解释不正确的一项是( )

A.由于人口繁衍,一个民族分为若干分支,它们的称号就是氏。本文中屈原的“屈”是“氏”而不是“姓”。

B.“齐与楚从亲”中“从”指“合纵”,“合众弱以攻一强”,指诸侯联合抗秦的同盟。

C.齐桓,即齐桓公,春秋五霸之一,曾任管仲为相,推行改革,使国力强盛。

D.汤武,商汤与周武王的并称,商汤曾武力推翻殷纣的统治,周武王曾武力推翻夏桀的统治。

5.下列句子中加点词的解释,正确的一项是 ( )

A.然皆祖屈原之从容辞令 祖:模仿、效法

B.人穷则反本 穷:贫穷、贫困

C.上官大夫见而欲夺之 夺:抢夺、夺取

D.然亡国破家相随属 属:属于

6.下列句子中不含通假字的一句是 ( )

A.离骚者,犹离忧也 B.齐与楚从亲

C.被发行吟泽畔 D.明道德之广崇

7.下列对文化常识的解释不正确的一项是( )

A.上古时代,姓和氏是有区别的。姓是人出生了就有,用来“别婚姻”。

B.由于人口繁衍,一个民族分为若干分支,它们的称号就是氏。本文中屈原的“屈”是“姓”而不是“氏”。

C.文中的“三闾大夫”是楚国官名,掌管王族事务。

D.“齐与楚从亲”中“从”指“合纵”“合众弱以攻一强”,用于阻止强国对弱国的兼并,即诸侯联合抗秦的同盟。

8.对下列各组句子中加点的词的解释,全都正确的一项是( )

A.争宠而心害其能(害:伤害) 每一令出,平伐其功(伐:自夸,炫耀)

B.举类迩而见义远(类:事物) 不获世之滋垢(获:获得)

C.卒使上官大夫短屈原于顷襄王(短:诋毁) 顷襄王怒而迁之(迁:放逐)

D.人又谁能以身之察察(察察:浑浊的样子) 然皆祖屈原之从容辞令(祖:效法,继承)

9.下列句子中,加点词语的意义与现代汉语中的意义相同的一项是( )

A.设诡辩于怀王之宠姬郑袖

B.颜色憔悴,形容枯槁

C.皆祖屈原之从容辞令

D.推此志也,虽与日月争光可也

二.填空题(共8小题)

10.解释下面的通假字的意思。

①“离骚”者,犹离忧也“离”同“ ”,

②人穷则反本“反”同“ ”,

③其称文小而其指极大“指”同“ ”,

11.解释下列词语的古义。

①形容枯槁

古义: 。今义:动词,描述。

②明年,秦割汉中地与楚以和

古义: 。今义:今年的下一年。

③然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏

古义: 。今义:举止行动不慌不忙。

12.解释下列加点词。

(1)诚:楚诚能绝齐 ( )

(2)因:因留怀王,以求割地 ( )

(3)竟:竟死于秦而归葬 ( )

13.解释下列加点字。

为

(1)何故怀瑾握瑜,而自令见放为( )

(2)数十年,竟为秦所灭( )

14.解释下列加点的词语。

①因留怀王,以求割地 连词,

②然皆祖屈原之从容辞令 动词,

③兵挫地削,亡其六郡 动词,

④复之秦,竟死于秦而归葬 动词,

15.解释“归”的意思。

竟死于秦而归葬 动词,

后五年,吾妻来归 动词,

吾妻归宁 动词,

民归之,由水之归就下 动词,

16.给下面加点的字注音。

①谗人间( )之 ②靡( )不毕见 ③举类迩( ) ④濯( )淖( )

17.解释下列词语的古义。

①又因厚币用事者臣靳尚

古义: 。今义:货币。

②而设诡辩于怀王之宠姬郑袖

古义: 。今义:动词,无理狡辩。

③人穷则反本

古义: 。今义:贫穷。

④颜色憔悴

古义: 。今义:色彩。

三.默写(共1小题)

18.根据要求补写出相对应的内容。

(1)司马迁在《屈原列传》中用比喻高度评价屈原之志的句子是“ , ”。

(2)司马迁在《屈原列传》中说屈原出淤泥而不染的句子是“ , , , , ”。

(3)司马迁在《屈原列传》中说屈原“穷”“怨”的缘由是:“ , , , , , , ?”

(4)司马迁在《屈原列传》中说《离骚》的内容是“ , , ”。

(5)司马迁在《屈原列传》中说《离骚》的文风特点是“ , ”。

四.解答题(共2小题)

19.一词多义。

属:

屈平属草稿未定 ( ) 然亡国破家相随属 ( )

举:

举类迩而见义远 ( ) 举贤以自佐 ( )

举世混浊而我独清 ( )

20.词类活用。

名词的活用

蝉蜕于浊秽 ( )

厚币委质事楚 ( )

时秦昭王与楚婚 ( )

秦,虎狼之国 ( )

故内惑于郑袖,外欺于张仪 ( )

其后楚日以削 ( )

(基础篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高二年级同步分层作业9 屈原列传

参考答案与试题解析

一.选择题(共9小题)

1.对下列句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.新沐者必弹冠 沐:洗头

B.是以见放 放:流放

C.新浴者必振衣 振:振奋

D.何不随其流而扬其波 随:顺应

【解答】A.正确。

B.正确。

C.振:抖掉。译文:刚洗澡的人一定会抖去衣服上的尘土。

D.正确。

故选:C。

【点评】理解文言实词意思的技巧:

从语法搭配的角度辨析词性,从语义搭配的角度推测词义,从语境暗示的角度推断词义,从字形构成的角度推测词义,从词类活用(古今异义)等用法的角度判断词义,从句子结构对称的角度推断词义,从字音字形通假的角度推断词义。

2.下列句子中没有通假字的一项是( )

A.其称文小而其指极大 B.“离骚”者,犹离忧也

C.厚币委质事楚 D.信而见疑,忠而被谤

【解答】A.“指”通“旨”,意旨。

B.“离”通“罹”,遭受。

C.“质”通“贽”,见面礼。

D.无通假字。

故选:D。

【点评】判断通假字可以依据字音,求得本字。阅读文言文时,遇到某个字如果用本义和引申义都解释不通,便可从字音相同或相近方面去寻求本字。可以凭借字形,辨析通假。由于多数通假字字形相似,其中大多是用笔画少的字代替笔画多的本字,所以还可凭借字形去辨析通假字。也可以根据上下文意来判定是否通假。通假字是约定俗成的,不能随意通假,因此,必须熟记所学过的课文中的通假字。

3.下列各句中加点的虚词,意义与用法都相同的一组是( )

A.父母者,人之本也 上官大夫与之同列

B.信而见疑 举世混浊而我独清

C.以一仪而当汉中地 举贤以自佐

D.为天下笑 而自令见放为

【解答】A.结构助词,的/代词,他。

B.两个“而”都是连词,表转折,可译为“但是”。

C.介词,用/连词,表目的,来。

D.介词,被/句末语气词,表疑问。

故选:B。

【点评】虚词的辨析方法如下:一、关注词性差异。二、把握位置不同。很多虚词的用法和意义都会随其在句中位置的改变而改变,明确这一点,不仅能在学习的时候做到纲举目张,事半功倍,答题时也能给我们提供一个更为清晰而高效的思路。三、理解用法本质。应该说大多数虚词的用法都是比较容易理解的,只要多积累,多总结,熟练掌握并不难,但对其中一些虚词的重要用法,如果没有准确、深刻的认识,只看表象而抓不住其本质特征,便很容易在做题时丢分。四、结合具体语境。考试答题时,面对试卷中陌生的语段,我们一定要根据“词不离句、句不离段”的原则,结合具体语境,在准确理解句意的基础上判断相应虚词的用法和意义,切不可机械、盲目。

4.下列对文化常识的解释不正确的一项是( )

A.由于人口繁衍,一个民族分为若干分支,它们的称号就是氏。本文中屈原的“屈”是“氏”而不是“姓”。

B.“齐与楚从亲”中“从”指“合纵”,“合众弱以攻一强”,指诸侯联合抗秦的同盟。

C.齐桓,即齐桓公,春秋五霸之一,曾任管仲为相,推行改革,使国力强盛。

D.汤武,商汤与周武王的并称,商汤曾武力推翻殷纣的统治,周武王曾武力推翻夏桀的统治。

【解答】A.正确。

B.正确。

C.正确。

D.“商汤曾武力推翻殷纣的统治,周武王曾武力推翻夏桀的统治”错误,应该是“周武王曾武力推翻殷纣的统治,商汤曾武力推翻夏桀的统治”。

故选:D。

【点评】解答文学常识题的技巧:

积累法。所谓积累法就是要平时积累大量的文化常识,这需要学生平时学习时多用心,也需要老师老师多提醒多总结,更主要的需要学生平时读书时要多留心。平时学习时多刷题,形成大量知识积累。到考试时,调动平时积累的大量文化常识,对试题中涉及的文化常识初步做出正误判断。

联想法。当试题中的文化常识自己平时没有见过时,可以采用联想法。回忆课本中学过的相关内容,回忆自己读多的相关书中是怎样说的。回忆看过的电影,旅游参观时导游的相关讲解,以及古代的风俗习惯等进行联想从而做出相应的辅助的正误判断。

语境法。有些文化常识生疏,但既然出自这篇文章中,与文章的语境应该有着密切的联系,因此可以把所给文化重新放到语境中,根据文章上下文的语境来推断所给的所发是否符合语境即是否前后文意思贯通,与全文所讲的意思有无互相矛盾的地方。从而做出正确的判断。

5.下列句子中加点词的解释,正确的一项是 ( )

A.然皆祖屈原之从容辞令 祖:模仿、效法

B.人穷则反本 穷:贫穷、贫困

C.上官大夫见而欲夺之 夺:抢夺、夺取

D.然亡国破家相随属 属:属于

【解答】A.正确。

B.穷:困厄。句意为:人遇到穷窘困厄的处境,就会追思本原。

C.夺:占为己有。句意为:上官大夫见到只有想据为己有。

D.属:连接,跟随。句意为:但是国破家亡的例子一个接一个。

故选:A。

【点评】推断文言实词的方法:(1)记忆解词法。识记是理解的基础,课本出现的常用文言文实词的基本词义一定要牢记,在考试过程中才能将知识迁移,转化为能力。(2)语境解词法。词不离句,句不离篇。词的多个义项只有在语境中才能得到过滤,没有语境,有时便无法分析词的含义。推断词语含义,要结合句子本身的语言环境,有时甚至要通观整段文字、整篇文章的大语言环境。

6.下列句子中不含通假字的一句是 ( )

A.离骚者,犹离忧也 B.齐与楚从亲

C.被发行吟泽畔 D.明道德之广崇

【解答】A.“离”通“罹”,遭受;

B.“从”通“纵”,合纵;

C.“被”通“披”,披散;

D.没有通假字。

故选:D。

【点评】在辨识通假字时要注意两点:1.要有古音韵的常识.所谓音同音近是就古音而言的,不是指的今音。古今语音变化很大,古代音近的字,到现在不都还音同音近,有的可能变得完全不同了;而原本读音不同不近的字,又有可能变得相同相近。所以当我们以声音为线索去辨认通假时,千万不可只据今音作准则。2.在没有别的例证时,不可只据音同音近而轻言通假。判定某字借用为某字,一定要有充分的证据和理由。

7.下列对文化常识的解释不正确的一项是( )

A.上古时代,姓和氏是有区别的。姓是人出生了就有,用来“别婚姻”。

B.由于人口繁衍,一个民族分为若干分支,它们的称号就是氏。本文中屈原的“屈”是“姓”而不是“氏”。

C.文中的“三闾大夫”是楚国官名,掌管王族事务。

D.“齐与楚从亲”中“从”指“合纵”“合众弱以攻一强”,用于阻止强国对弱国的兼并,即诸侯联合抗秦的同盟。

【解答】B.屈原的“屈”应该是“氏”。

故选:B。

【点评】文化常识需要积累内容:

(1)作家作品。包括:中国古代作家姓名、字、号、谥号、朝代、作品及作品集、在文学史上的地位、作品集的体例;中国现代当代作家姓名、籍贯、时代、作品及作品集、成名作、代表作、对作者及作品的评价;外国作家的姓名、国籍、时代、作品及作品集、成名作、代表作、文学流派、对作者及作品的评价。

(2)古代文化常识。如天文历法、地理、官职、科举礼仪、称谓名号等。

(3)文体知识与类别。包括古代文体知识及类别和现代文体知识及类别,如记叙文、说明文、议论文、诗歌、散文、小说等。

(4)有关作品内容的知识。如名家名篇中的人物形象、情节安排、环境描写的名句、名段;古代作家作品中的成语、典故、名句的出处;诗、词、曲的名句等等。

8.对下列各组句子中加点的词的解释,全都正确的一项是( )

A.争宠而心害其能(害:伤害) 每一令出,平伐其功(伐:自夸,炫耀)

B.举类迩而见义远(类:事物) 不获世之滋垢(获:获得)

C.卒使上官大夫短屈原于顷襄王(短:诋毁) 顷襄王怒而迁之(迁:放逐)

D.人又谁能以身之察察(察察:浑浊的样子) 然皆祖屈原之从容辞令(祖:效法,继承)

【解答】A.害:嫉妒。

B.获:被辱。

D.察察:洁净的样子。

故选:C。

【点评】在文言文中,推敲常见的实词的含义有以下几种方法:

(1)文本迁移法

这一方法需要学习好所学的文言文,能在适合的时候迁移。

(2)事理检验法

通过常识或所学知识推断词语在文中的含义,若不能切合常理和事理,就要考虑是否有通假现象。

(3)语境推断法

看实词在文言文中是否符合上下文,切合语境,常见的是实词的褒贬异议。

(4)语法推断法

借助语法知识分析特殊实词的含义。

(5)互文见义法

同义对应和反义对应,结构句式相同,可利用上下文的对照来推断。

(6)成语推断法

我们可以在所知道的成语中推断出文言文中实词的含义,看迁入是否顺畅。

9.下列句子中,加点词语的意义与现代汉语中的意义相同的一项是( )

A.设诡辩于怀王之宠姬郑袖

B.颜色憔悴,形容枯槁

C.皆祖屈原之从容辞令

D.推此志也,虽与日月争光可也

【解答】A.“诡辩”,古义是“假话”名词;今义是“无理狡辩”,动词;古今异义。

B.“颜色”,古义是“脸色”;今义是“色彩“;古今异义。

C.“从容”,古义是“委婉得体”;今义是“举止行动不慌不忙”;古今异义。

D.“日月”古今同义,都是“太阳和月亮”的意思。

故选:D。

【点评】对于容易混淆的古今同形异义的双音节词语,如能掌握一定的方法辨析它们,不仅有利于确切地理解句意和文意,也有利于提高古诗文阅读能力。

一、利用朗读时语音的不同或停顿

汉字是形音义的结合体,词是音义结合的产物。所有的词都以具体的词义作为它的内容,都以规定的语音作为它的外在形式。因此,一个词的词义和语音之间是有一定的关联的。一个词它的语音不同,这个词所表示的词义也必然会有所不同。所以,我们可以通过朗读时语音的不同来判断词义间的差异。

二、结合上下文语境

任何事物都不是孤立存在的,它与它周围的事物必然会有所联系。词语也一样。因为词义不是单一的,它具有多义性,但当这个词语放到具体的语句中时,它的意义大都会单一化。因此,在具体的语句中,一个词的确切意义,往往需要根据该词出现的上下文语境来辨析。词、短语、句子等在语段中出现时,它前面或后面出现的其他语言单位都是该单位的上下文语境。

二.填空题(共8小题)

10.解释下面的通假字的意思。

①“离骚”者,犹离忧也“离”同“ 罹 ”, 遭受

②人穷则反本“反”同“ 返 ”, 返回,这里译为“追念”

③其称文小而其指极大“指”同“ 旨 ”, 意旨

【解答】故答案为:

①罹,遭受

②返,返回,这里译为“追念”

③旨,意旨

【点评】通假字的基本规律就是同音代替,可分为四种情况:

一、完全同音

如:①甚矣,汝之不惠!(《愚公移山》)(“惠”,通“慧”。译文:太过分了,你的不聪明!)

②旦日,不可不蚤自来谢项王。(《鸿门宴》)(“蚤”通“早”。译文:明天清早,你不可不早早地亲自来向项王道歉。)

二、声母相同。

如:①四时之间,亡日休息。(晁错《论贵粟疏》)(“亡”通“无”。译文:一年四季,没有一天能够休息。)

②胡不见我于王?(《公输》)(“胡”通“何”。译文:怎么不引见我去见楚王?)

三、韵母相同

如:置之河之干兮。(《诗经 魏风 伐檀》)(“干”通“岸”。译文:把它放在河岸边啊。)

四、同音代替

由于语言的演变,古时候的许多同音字,现在已经不同音了。

如:①弟子趣之。(《西门豹治邺》)(“趣”通“促”;因为“趣”与“促”,古时候是同音字,但现在已经不同音了。)

②填国家,吾不如萧何。(《汉书 高帝记》)(“填”通“镇”;因为在古代“填”与“镇”也是同音字。)

11.解释下列词语的古义。

①形容枯槁

古义: 外貌、模样 。今义:动词,描述。

②明年,秦割汉中地与楚以和

古义: 第二年 。今义:今年的下一年。

③然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏

古义: 委婉得体 。今义:举止行动不慌不忙。

【解答】故答案为:

①外貌、模样

②第二年

③委婉得体

【点评】对于容易混淆的古今同形异义的双音节词语,如能掌握一定的方法辨析它们,不仅有利于确切地理解句意和文意,也有利于提高古诗文阅读能力。

一、利用朗读时语音的不同或停顿

汉字是形音义的结合体,词是音义结合的产物。所有的词都以具体的词义作为它的内容,都以规定的语音作为它的外在形式。因此,一个词的词义和语音之间是有一定的关联的。一个词它的语音不同,这个词所表示的词义也必然会有所不同。所以,我们可以通过朗读时语音的不同来判断词义间的差异。

二、结合上下文语境

任何事物都不是孤立存在的,它与它周围的事物必然会有所联系。词语也一样。因为词义不是单一的,它具有多义性,但当这个词语放到具体的语句中时,它的意义大都会单一化。因此,在具体的语句中,一个词的确切意义,往往需要根据该词出现的上下文语境来辨析。词、短语、句子等在语段中出现时,它前面或后面出现的其他语言单位都是该单位的上下文语境。

12.解释下列加点词。

(1)诚:楚诚能绝齐 ( 果真 )

(2)因:因留怀王,以求割地 ( 于是、就 )

(3)竟:竟死于秦而归葬 ( 终于 )

【解答】故答案为:

(1)果真

(2)于是、就

(3)终于

【点评】虚词的辨析方法如下:

一、关注词性差异。“焉”有时作为代词,有时作为兼词。

二、把握位置不同。很多虚词的用法和意义都会随其在句中位置的改变而改变,明确这一点,不仅能在学习的时候做到纲举目张,事半功倍,答题时也能给我们提供一个更为清晰而高效的思路。

三、理解用法本质。应该说大多数虚词的用法都是比较容易理解的,只要多积累,多总结,熟练掌握并不难,但对其中一些虚词的重要用法,如果没有准确、深刻的认识,只看表象而抓不住其本质特征,便很容易在做题时丢分。

四、结合具体语境。考试答题时,面对试卷中陌生的语段,我们一定要根据“词不离句、句不离段”的原则,结合具体语境,在准确理解句意的基础上判断相应虚词的用法和意义,切不可机械、盲目。

13.解释下列加点字。

为

(1)何故怀瑾握瑜,而自令见放为( 句末语气词,表疑问 )

(2)数十年,竟为秦所灭( 介词,与“所”连用,表被动 )

【解答】故答案为:

(1)句末语气词,表疑问

(2)介词,与“所”连用,表被动

【点评】虚词的辨析方法如下:

一、关注词性差异。“焉”有时作为代词,有时作为兼词。

二、把握位置不同。很多虚词的用法和意义都会随其在句中位置的改变而改变,明确这一点,不仅能在学习的时候做到纲举目张,事半功倍,答题时也能给我们提供一个更为清晰而高效的思路。

三、理解用法本质。应该说大多数虚词的用法都是比较容易理解的,只要多积累,多总结,熟练掌握并不难,但对其中一些虚词的重要用法,如果没有准确、深刻的认识,只看表象而抓不住其本质特征,便很容易在做题时丢分。

四、结合具体语境。考试答题时,面对试卷中陌生的语段,我们一定要根据“词不离句、句不离段”的原则,结合具体语境,在准确理解句意的基础上判断相应虚词的用法和意义,切不可机械、盲目。

14.解释下列加点的词语。

①因留怀王,以求割地 连词, 顾念

②然皆祖屈原之从容辞令 动词, 摹仿、效法

③兵挫地削,亡其六郡 动词, 放逐

④复之秦,竟死于秦而归葬 动词, 效法、继承

【解答】故答案为:

⑨顾念

⑩摹仿、效法

放逐

效法、继承

【点评】在文言文中,推敲常见的实词的含义有以下几种方法:

(1)文本迁移法

这一方法需要学习好所学的文言文,能在适合的时候迁移。

(2)事理检验法

通过常识或所学知识推断词语在文中的含义,若不能切合常理和事理,就要考虑是否有通假现象。

(3)语境推断法

看实词在文言文中是否符合上下文,切合语境,常见的是实词的褒贬异议。

(4)语法推断法

借助语法知识分析特殊实词的含义。

(5)互文见义法

同义对应和反义对应,结构句式相同,可利用上下文的对照来推断。

(6)成语推断法

我们可以在所知道的成语中推断出文言文中实词的含义,看迁入是否顺畅。

15.解释“归”的意思。

竟死于秦而归葬 动词, 返回

后五年,吾妻来归 动词, 旧指女子出嫁

吾妻归宁 动词, 出嫁的女儿回娘家探望

民归之,由水之归就下 动词, 归向、归附

【解答】故答案为:

返回 旧指女子出嫁 出嫁的女儿回娘家探望 归向、归附

【点评】在一个句子里,怎样确定一个词究竟用的是多义中的哪个意义呢?我们应该联系上下文,认真阅读,认真分析,强化积累。

一、掌握词的本义、引申义、比喻义和假借义。

二、强化积累,集中记忆。

三、掌握推断词义的方法。对一词多义,需要在理解的基础上记住相当数量实词的多义项,更需要掌握一些推断词义的方法。

16.给下面加点的字注音。

①谗人间( jiàn )之 ②靡( mǐ )不毕见 ③举类迩( ěr ) ④濯( zhuó )淖( nào )

【解答】①间,解释为空隙、机会、一会儿、离间、夹杂等意思的时候,读作“jiàn”,“谗人间之”中的“间”翻译为“离间”,所以它读作“jiàn“。

②靡,解释为没有、倒下、败退、不能等意思的时候,读作“mí”;解释为浪费、奢侈、华丽、细腻等意思的时候,读作“mǐ”。“靡不毕见“中的“靡”意思是“没有”,所以它应该读作“mǐ“。

③迩,应读作“ěr”,意思是“近”,属于形声字。

④濯淖,读作“zhuó nào”,意思是“浸渍“。“濯“与“擢”形近,读音相同,考生可以归纳识记。

故答案为:

①jiàn ②mǐ ③ěr ④zhuó nào

【点评】高考易错字读音举例:

茶几 jī 畸形 jī 羁绊 jī 羁旅 jī 放荡不羁 jī 无稽之谈 jī 跻身 jī 通缉令 jī 汲取 jí

即使 jí 开学在即 jí 疾恶如仇 jí 嫉妒 jí 棘手 jí 贫瘠 jí 狼藉 jí 一触即发 jí

佶jí屈聱áo牙 脊梁 jǐ 人才济济 jǐ 给予 jǐ yǔ 凯觎 jì yú 成绩 jì 雪茄 jiā 信笺 jiān

歼灭 jiān 草菅人命 jiān 缄默 jiān 渐染 jiān 眼睑 jiǎn 间断 jiàn 监生 jiàn 细嚼慢咽 jiáo

咬文嚼字 jiáo 味同嚼蜡 jiáo 贪多嚼不烂jiáo 咀嚼jué 过屠门而大嚼jué 矫枉过正 jiǎo 缴纳 jiǎo

校对 jiào 开花结果 jiē 事情结果 jié 结冰 jié 反诘 jié 拮据 jié jū 攻讦 jié 桔梗 jié

押解 jiè 浑身解数xiè 情不自禁 jīn 根茎叶 jīng 菁菁校园 jīng 粳米 jīng 长颈鹿 jǐng

杀一儆百 jǐng 强劲 jìng 劲敌 jìng 劲旅 jìng 痉挛 jìng 抓阄 jiū 针灸 jiǔ 韭菜 jiǔ

内疚 jiù 既往不咎 jiù 不落窠 kē臼jiù 狙击jū 咀嚼 jǔ jué 循规蹈矩 jǔ 矩形 jǔ 龃龉 jǔ yǔ

踽踽独行jǔ 前倨后恭 jù 镌刻 juān 隽永 juàn 隽秀 jùn 角色 jué 口角 jué 角斗 jué 角逐 jué

倔强 jué jiàng 猖獗 jué 诡谲 jué 矍铄 jué 攫取 jué 细菌 jūn 蕈菌 xùn jùn 龟袭 jūn

17.解释下列词语的古义。

①又因厚币用事者臣靳尚

古义: 财物 。今义:货币。

②而设诡辩于怀王之宠姬郑袖

古义: 假话 。今义:动词,无理狡辩。

③人穷则反本

古义: 处境困难 。今义:贫穷。

④颜色憔悴

古义: 脸色 。今义:色彩。

【解答】故答案为:

①财物

②假话

③处境困难

④脸色

【点评】对于容易混淆的古今同形异义的双音节词语,如能掌握一定的方法辨析它们,不仅有利于确切地理解句意和文意,也有利于提高古诗文阅读能力。

一、利用朗读时语音的不同或停顿

汉字是形音义的结合体,词是音义结合的产物。所有的词都以具体的词义作为它的内容,都以规定的语音作为它的外在形式。因此,一个词的词义和语音之间是有一定的关联的。一个词它的语音不同,这个词所表示的词义也必然会有所不同。所以,我们可以通过朗读时语音的不同来判断词义间的差异。

二、结合上下文语境

任何事物都不是孤立存在的,它与它周围的事物必然会有所联系。词语也一样。因为词义不是单一的,它具有多义性,但当这个词语放到具体的语句中时,它的意义大都会单一化。因此,在具体的语句中,一个词的确切意义,往往需要根据该词出现的上下文语境来辨析。词、短语、句子等在语段中出现时,它前面或后面出现的其他语言单位都是该单位的上下文语境。

三.默写(共1小题)

18.根据要求补写出相对应的内容。

(1)司马迁在《屈原列传》中用比喻高度评价屈原之志的句子是“ 推此志也 , 虽与日月争光可也 ”。

(2)司马迁在《屈原列传》中说屈原出淤泥而不染的句子是“ 自疏濯淖污泥之中 , 蝉蜕于浊秽 , 以浮游尘埃之外 , 不获世之滋垢 , 皭然泥而不滓者也 ”。

(3)司马迁在《屈原列传》中说屈原“穷”“怨”的缘由是:“ 屈平正道直行 , 竭忠尽智以事其君 , 谗人间之 , 可谓穷矣 , 信而见疑 , 忠而被谤 , 能无怨乎 ?”

(4)司马迁在《屈原列传》中说《离骚》的内容是“ 明道德之广崇 , 治乱之条贯 , 靡不毕见 ”。

(5)司马迁在《屈原列传》中说《离骚》的文风特点是“ 其文约 , 其辞微 ”。

【解答】故答案为:

(1)推此志也 虽与日月争光可也 (重点字:推、虽)

(2)自疏濯淖污泥之中 蝉蜕于浊秽 以浮游尘埃之外 不获世之滋垢 皭然泥而不滓者也 (重点字:濯、淖、蜕、秽、皭)

(3)屈平正道直行 竭忠尽智以事其君 谗人间之 可谓穷矣 信而见疑 忠而被谤 能无怨乎 (重点字:竭、谗、谤)

(4)明道德之广崇 治乱之条贯 靡不毕见(重点字:崇、靡)

(5)其文约 其辞微(重点字:辞)

【点评】《屈原列传》重点句:

屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。“离骚”者,犹离忧也。夫天者,人之始也;父母者,人之本也。人穷则反本,故劳苦倦极,未尝不呼天也;疾痛惨怛,未尝不呼父母也。屈平正道直行,竭忠尽智,以事其君,谗人间之,可谓穷矣。信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱。若《离骚》者,可谓兼之矣。上称帝喾,下道齐桓,中述汤、武,以刺世事。明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见。其文约,其辞微,其志洁,其行廉。其称文小而其指极大,举类迩而见义远。其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容。自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。推此志也,虽与日月争光可也。

四.解答题(共2小题)

19.一词多义。

属:

屈平属草稿未定 ( 动词,撰写 ) 然亡国破家相随属 ( 动词,接连不断 )

举:

举类迩而见义远 ( 动词,列举 ) 举贤以自佐 ( 动词,提拔、推举 )

举世混浊而我独清 ( 副词,皆、全 )

【解答】故答案为:

动词,撰写 动词,接连不断

动词,列举 动词,提拔、推举 副词,皆、全

【点评】在一个句子里,怎样确定一个词究竟用的是多义中的哪个意义呢?我们应该联系上下文,认真阅读,认真分析,强化积累。

一、掌握词的本义、引申义、比喻义和假借义。

二、强化积累,集中记忆。

三、掌握推断词义的方法。对一词多义,需要在理解的基础上记住相当数量实词的多义项,更需要掌握一些推断词义的方法。

20.词类活用。

名词的活用

蝉蜕于浊秽 ( 名词作状语,像蝉那样 )

厚币委质事楚 ( 名词作动词,拿着丰厚的礼物 )

时秦昭王与楚婚 ( 名词作动词,通婚 )

秦,虎狼之国 ( 名词作状语,像虎狼一样 )

故内惑于郑袖,外欺于张仪 ( 名词作状语,内,在内;外,在外 )

其后楚日以削 ( 名词作状语,一天天地 )

【解答】故答案为:

名词作状语,像蝉那样

名词作动词,拿着丰厚的礼物

名词作动词,通婚

名词作状语,像虎狼一样

名词作状语,内,在内;外,在外

名词作状语,一天天地

【点评】名词作动词,有以下几种情况:

1.后有宾语或补语。

“朝服衣冠”:服,穿戴。“沛公军霸上”:军,驻军。

2.前有副词或能愿动词。

“二月草已芽”:芽,发芽。“三岁贯汝,莫我肯德”:德,感激。

3.用“而”连接,一端是动词,另一端的名词常活用。

“蹄而杀之”:蹄,用脚踢。

“项王复引兵而东”:东,向东进发。

“男耕而食,女织而衣”:衣,穿衣。

4.两个名词连用,其中一个通常活用。

“面山而居”:面,面对着。“春风风人,夏雨雨人”:第二个风,吹拂;第二个雨,滋润。

5.句子谓语部分找不到动词或其他词作谓语中心词,事物名词活用为动词。

如“平地三月花者,深山中则四月花”中“花”是“开花”。

第1页(共1页)