人教版(2019)高中物理选择性必修三 4.3原子的核式结构模型(共15张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)高中物理选择性必修三 4.3原子的核式结构模型(共15张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-01-08 22:18:14 | ||

图片预览

文档简介

(共15张PPT)

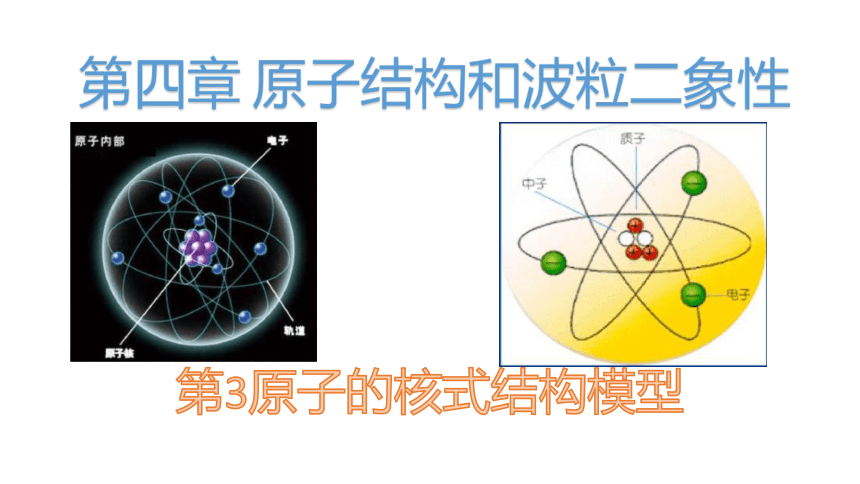

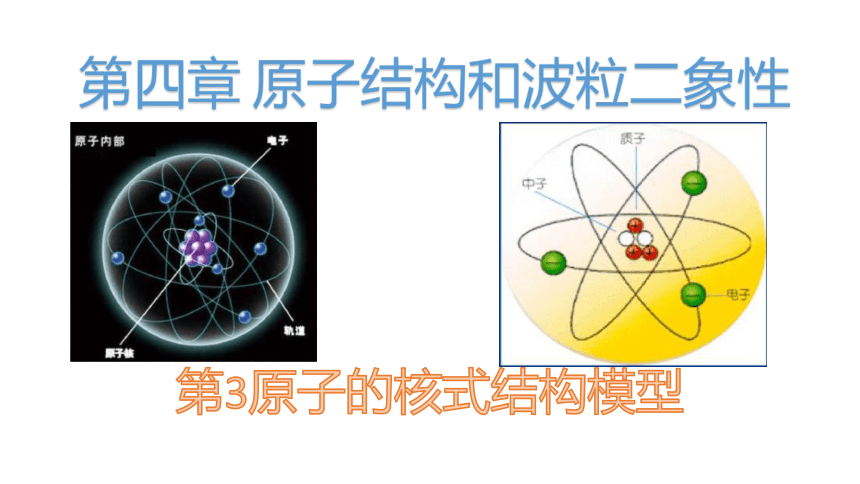

第四章 原子结构和波粒二象性

第3原子的核式结构模型

核心素养目标

1.知道发现电子的意义,体会电子发现过程中蕴含的科学方法

2.了解 粒子散射实验原理和实验现象

3.了解卢瑟福的原子核式结构模型。知道原子和原子核大小的数量级

4.认识原子核式结构模型建立的科学推理与论证方法

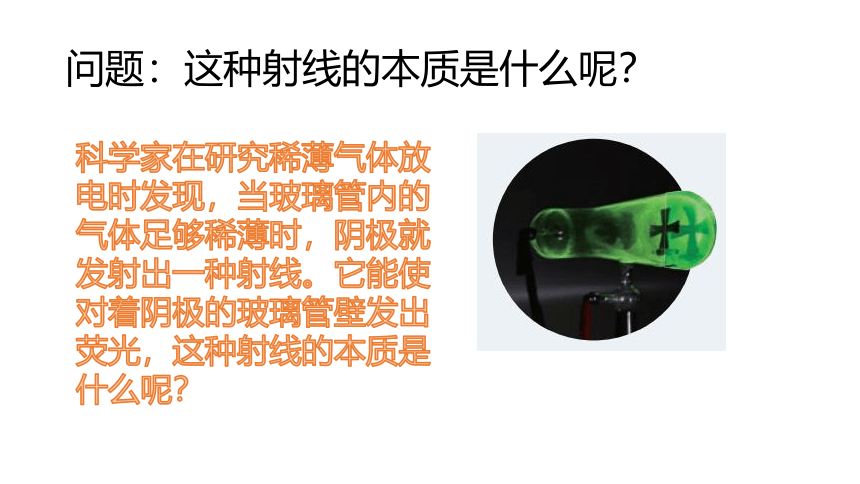

问题:这种射线的本质是什么呢?

科学家在研究稀薄气体放电时发现,当玻璃管内的气体足够稀薄时,阴极就发射出一种射线。它能使对着阴极的玻璃管壁发出荧光,这种射线的本质是什么呢?

一、电子的发现

1.阴极射线:

一种观点认为,它是一种电磁辐射;

另一种观点认为,它是带电微粒。

1890年起,JJ汤姆孙和他的助手进行了一系列的实验研究。

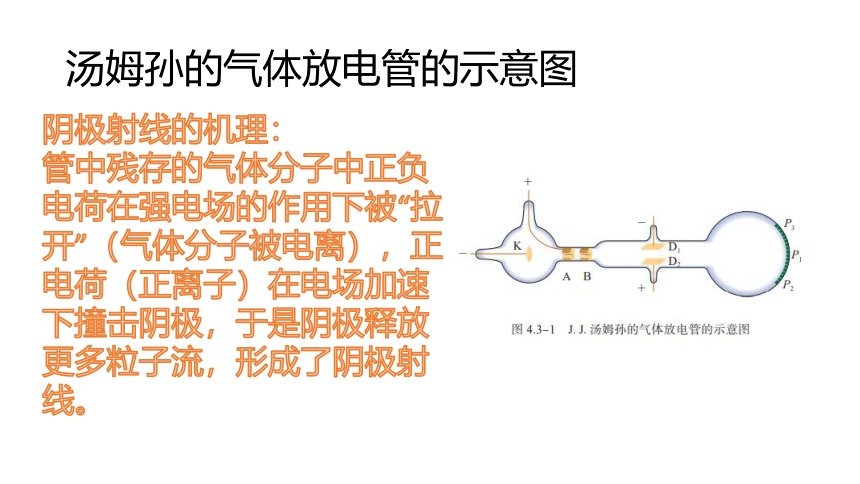

汤姆孙的气体放电管的示意图

阴极射线的机理:

管中残存的气体分子中正负电荷在强电场的作用下被“拉开”(气体分子被电离),正电荷(正离子)在电场加速下撞击阴极,于是阴极释放更多粒子流,形成了阴极射线。

阴极射线粒子的比荷

阴极射线粒子的比荷是氢离子的比荷的近两千倍。阴极射线粒子的电荷量大小与氢离子一样。

后来,组成阴极射线的粒子被称为电子。

密立根通过油滴实验精确测出电子电荷e值

电子的质量

质子质量与电子质量比值为:

热离子发射是指金属在搞温时发射粒子的现象。

射线

光电流,阴极射线,它们都包含电子。

1906年JJ汤姆孙因气体导电的研究获得诺贝尔物理学学奖

思考与讨论:

原子中带正电的部分以及带负电的电子是可能如何分布的?

二、原子的核式结构模型

汤姆孙的“西瓜模型”或“枣糕模型”

德国物理学家勒纳德1903年做了一个实验,使电子束射到金属膜,发现较高速度的电子很容易穿透原子。这说明原子不是一个实心球体,这个模型可能不正确。

粒子散射实验

粒子是从放射性物质中发射出来的快速运动的粒子,质量为为氢原子质量的4倍,电子质量的7300倍

粒子散射的实验装置示意图

思考与讨论

粒子射入金箔时难免与电子碰撞。试估计这种碰撞对

子速度影响的大小。

实验现象:

绝大多数粒子穿过金箔后,基本仍沿原来的方向前进

,但有少数粒子发生了大角度的偏转,极少数偏转的角度

甚至大于90度。

对 粒子散射实验的解释

偏转主要是具有原子的大部分质量的带正电部分造成的。

卢瑟福的原子模型因而成为核式结构模型。

三、原子核的电荷与尺度

各种元素的原子核的电荷数,即原子内的电子数,非常接近它们的原子序数,这说明元素周期表中的各种元素是按原子中的电子数来排列的。

核半径的数量级为

原子半径的数量级为

第四章 原子结构和波粒二象性

第3原子的核式结构模型

核心素养目标

1.知道发现电子的意义,体会电子发现过程中蕴含的科学方法

2.了解 粒子散射实验原理和实验现象

3.了解卢瑟福的原子核式结构模型。知道原子和原子核大小的数量级

4.认识原子核式结构模型建立的科学推理与论证方法

问题:这种射线的本质是什么呢?

科学家在研究稀薄气体放电时发现,当玻璃管内的气体足够稀薄时,阴极就发射出一种射线。它能使对着阴极的玻璃管壁发出荧光,这种射线的本质是什么呢?

一、电子的发现

1.阴极射线:

一种观点认为,它是一种电磁辐射;

另一种观点认为,它是带电微粒。

1890年起,JJ汤姆孙和他的助手进行了一系列的实验研究。

汤姆孙的气体放电管的示意图

阴极射线的机理:

管中残存的气体分子中正负电荷在强电场的作用下被“拉开”(气体分子被电离),正电荷(正离子)在电场加速下撞击阴极,于是阴极释放更多粒子流,形成了阴极射线。

阴极射线粒子的比荷

阴极射线粒子的比荷是氢离子的比荷的近两千倍。阴极射线粒子的电荷量大小与氢离子一样。

后来,组成阴极射线的粒子被称为电子。

密立根通过油滴实验精确测出电子电荷e值

电子的质量

质子质量与电子质量比值为:

热离子发射是指金属在搞温时发射粒子的现象。

射线

光电流,阴极射线,它们都包含电子。

1906年JJ汤姆孙因气体导电的研究获得诺贝尔物理学学奖

思考与讨论:

原子中带正电的部分以及带负电的电子是可能如何分布的?

二、原子的核式结构模型

汤姆孙的“西瓜模型”或“枣糕模型”

德国物理学家勒纳德1903年做了一个实验,使电子束射到金属膜,发现较高速度的电子很容易穿透原子。这说明原子不是一个实心球体,这个模型可能不正确。

粒子散射实验

粒子是从放射性物质中发射出来的快速运动的粒子,质量为为氢原子质量的4倍,电子质量的7300倍

粒子散射的实验装置示意图

思考与讨论

粒子射入金箔时难免与电子碰撞。试估计这种碰撞对

子速度影响的大小。

实验现象:

绝大多数粒子穿过金箔后,基本仍沿原来的方向前进

,但有少数粒子发生了大角度的偏转,极少数偏转的角度

甚至大于90度。

对 粒子散射实验的解释

偏转主要是具有原子的大部分质量的带正电部分造成的。

卢瑟福的原子模型因而成为核式结构模型。

三、原子核的电荷与尺度

各种元素的原子核的电荷数,即原子内的电子数,非常接近它们的原子序数,这说明元素周期表中的各种元素是按原子中的电子数来排列的。

核半径的数量级为

原子半径的数量级为

同课章节目录

- 第一章 分子动理论

- 1 分子动理论的基本内容

- 2 实验:用油膜法估测油酸分子的大小

- 3 分子运动速率分布规律

- 4 分子动能和分子势能

- 第二章 气体、固体和液体

- 1 温度和温标

- 2 气体的等温变化

- 3 气体的等压变化和等容变化

- 4 固体

- 5 液体

- 第三章 热力学定律

- 1 功、热和内能的改变

- 2 热力学第一定律

- 3 能量守恒定律

- 4 热力学第二定律

- 第四章 原子结构和波粒二象性

- 1 普朗克黑体辐射理论

- 2 光电效应

- 3 原子的核式结构模型

- 4 氢原子光谱和玻尔的原子模型

- 5 粒子的波动性和量子力学的建立

- 第五章 原子核

- 1 原子核的组成

- 2 放射性元素的衰变

- 3 核力与结合能

- 4 核裂变与核聚变

- 5 “基本”粒子