人教版(2019)高中物理选择性必修三 5.5“基本”粒子(共16张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)高中物理选择性必修三 5.5“基本”粒子(共16张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-01-08 22:22:44 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

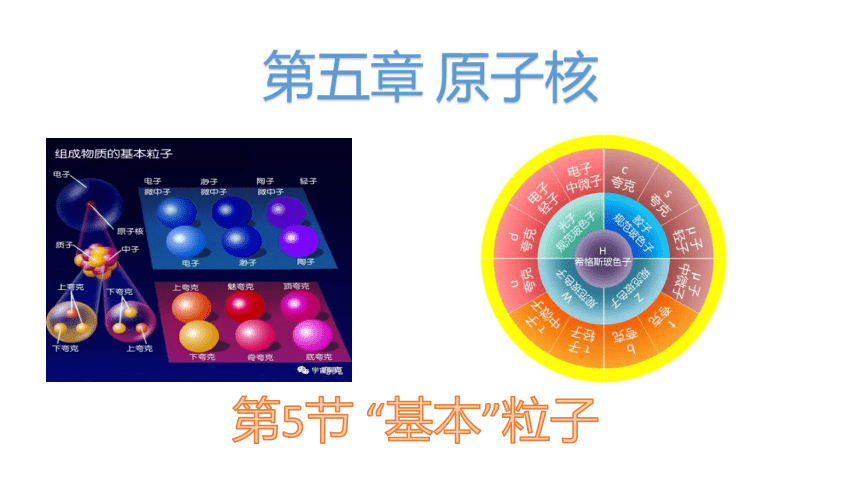

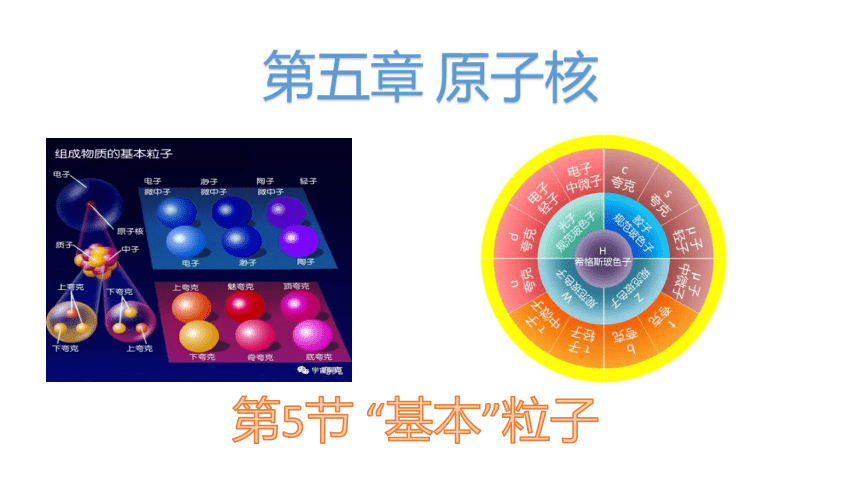

第五章 原子核

第5节 “基本”粒子

核心素养目标

1.初步了解粒子物理学的基础知识粒子的种类

2.感悟人类对物质结构的认识是不断深入的,通过对这些微观世界相关内容的学习,形成相对完整、科学的物质观念

问题引入

图中显示的是质子碰撞后粒子的轨迹。20世纪,人们通过对粒子碰撞和宇宙线的观测,发现了很多新粒子。这些新发现的粒子分为哪几类?彼此之间有什么关系?

1803年道尔顿发现原子,1897年JJ汤姆孙发现电子,1919卢瑟福发现质子,1932年查德威克通过实验证实了卢瑟福关于原子核内存在的另一种粒子的猜想,发现中子……

“基本”粒子不再“基本”,发现的新粒子应该分为哪几类?

一、发现新粒子

1932年发现正电子,1937年发现μ子,1947年发现的K介子和π介子,后来发现了一些粒子,质量比质子的质量大很多,叫作超子。

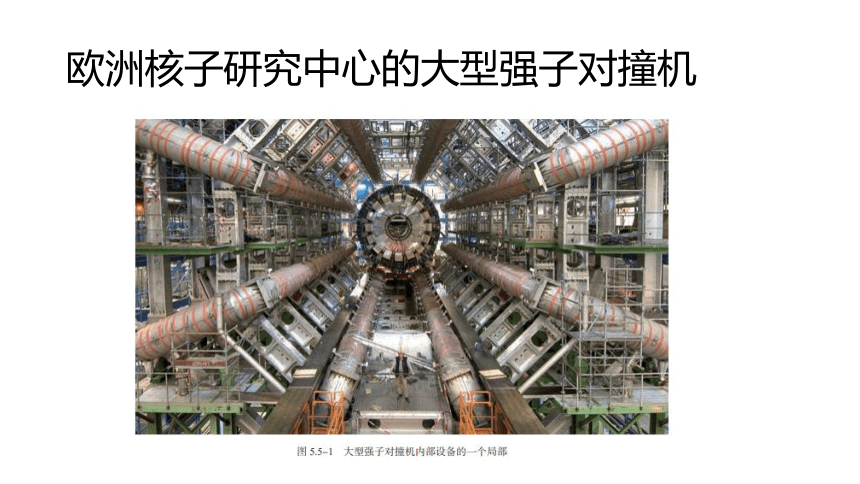

欧洲核子研究中心的大型强子对撞机

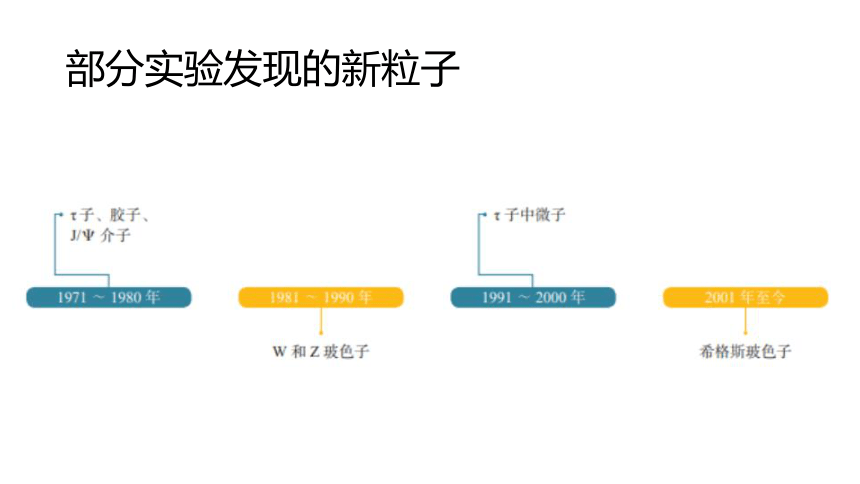

部分实验发现的新粒子

二、粒子的分类

1.强子: 参与强相互作用

2.轻子:不参与强相互作用

3.规范玻色子:传递各种相互作用的粒子

4.希格斯玻色子:希格斯场的量子激发。2012年,欧洲核子研究中心利用大型强子对撞机发现了希格斯玻色子。

夸克与粒子物理标准模型

标准模型中最基本的粒子类型

华人科学家在粒子物理学领域的杰出贡献

1.赵忠尧赵忠尧(1902年6月27日—1998年5月28日),浙江诸暨人,物理学家,中国核物理研究和加速器建造事业的开拓者。

2.谢玉铭

谢玉铭(1893年6月5日~1986年3月20日),物理学家、教育家。与合作者在氢原子光谱精细结构研究中,发现了后来被称为兰姆移位的现象,这在光谱学和量子电动力学发展史上具有重要意义。对早期燕京大学物理系以及抗日战争时期厦门大学的建设和发展,做出了重要的贡献,为我国培养了许多优秀人才。

3.王淦昌

王淦昌(1907年5月28日—1998年12月10日),男,出生于江苏常熟,中共党员、九三学社社员。生前曾任中国原子能研究院院长,九三学社中央名誉主席 [1] ,核物理学家、中国核科学的奠基人和开拓者之一、中国科学院院士、“两弹一星功勋奖章”获得者。 [2]

4.杨振宁

杨振宁,1922年10月1日生于安徽合肥,物理学家,香港中文大学博文讲座教授兼理论物理研究所所长,清华大学高等研究院名誉院长、教授,纽约州立大学石溪分校荣休教授,中国科学院院士、美国国家科学院外籍院士、中央研究院院士、香港科学院荣誉院士、俄罗斯科学院院士、英国皇家学会外籍会员,1957年获诺贝尔物理学奖。他是中美关系松动后回中国探访的第一位华裔科学家,积极推动中美文化交流和中美人民互相了解,在促进中美两国建交、中美人才交流和科技合作等方面作出重大贡献。 [1-6]

5.李政道

李政道,1926年11月24日 [1] 生于上海,江苏苏州人,哥伦比亚大学全校级教授,美籍华裔物理学家,诺贝尔物理学奖获得者,因在宇称不守恒、李模型、相对论性重离子碰撞(RHIC)物理、和非拓扑孤立子场论等领域的贡献闻名。

第五章 原子核

第5节 “基本”粒子

核心素养目标

1.初步了解粒子物理学的基础知识粒子的种类

2.感悟人类对物质结构的认识是不断深入的,通过对这些微观世界相关内容的学习,形成相对完整、科学的物质观念

问题引入

图中显示的是质子碰撞后粒子的轨迹。20世纪,人们通过对粒子碰撞和宇宙线的观测,发现了很多新粒子。这些新发现的粒子分为哪几类?彼此之间有什么关系?

1803年道尔顿发现原子,1897年JJ汤姆孙发现电子,1919卢瑟福发现质子,1932年查德威克通过实验证实了卢瑟福关于原子核内存在的另一种粒子的猜想,发现中子……

“基本”粒子不再“基本”,发现的新粒子应该分为哪几类?

一、发现新粒子

1932年发现正电子,1937年发现μ子,1947年发现的K介子和π介子,后来发现了一些粒子,质量比质子的质量大很多,叫作超子。

欧洲核子研究中心的大型强子对撞机

部分实验发现的新粒子

二、粒子的分类

1.强子: 参与强相互作用

2.轻子:不参与强相互作用

3.规范玻色子:传递各种相互作用的粒子

4.希格斯玻色子:希格斯场的量子激发。2012年,欧洲核子研究中心利用大型强子对撞机发现了希格斯玻色子。

夸克与粒子物理标准模型

标准模型中最基本的粒子类型

华人科学家在粒子物理学领域的杰出贡献

1.赵忠尧赵忠尧(1902年6月27日—1998年5月28日),浙江诸暨人,物理学家,中国核物理研究和加速器建造事业的开拓者。

2.谢玉铭

谢玉铭(1893年6月5日~1986年3月20日),物理学家、教育家。与合作者在氢原子光谱精细结构研究中,发现了后来被称为兰姆移位的现象,这在光谱学和量子电动力学发展史上具有重要意义。对早期燕京大学物理系以及抗日战争时期厦门大学的建设和发展,做出了重要的贡献,为我国培养了许多优秀人才。

3.王淦昌

王淦昌(1907年5月28日—1998年12月10日),男,出生于江苏常熟,中共党员、九三学社社员。生前曾任中国原子能研究院院长,九三学社中央名誉主席 [1] ,核物理学家、中国核科学的奠基人和开拓者之一、中国科学院院士、“两弹一星功勋奖章”获得者。 [2]

4.杨振宁

杨振宁,1922年10月1日生于安徽合肥,物理学家,香港中文大学博文讲座教授兼理论物理研究所所长,清华大学高等研究院名誉院长、教授,纽约州立大学石溪分校荣休教授,中国科学院院士、美国国家科学院外籍院士、中央研究院院士、香港科学院荣誉院士、俄罗斯科学院院士、英国皇家学会外籍会员,1957年获诺贝尔物理学奖。他是中美关系松动后回中国探访的第一位华裔科学家,积极推动中美文化交流和中美人民互相了解,在促进中美两国建交、中美人才交流和科技合作等方面作出重大贡献。 [1-6]

5.李政道

李政道,1926年11月24日 [1] 生于上海,江苏苏州人,哥伦比亚大学全校级教授,美籍华裔物理学家,诺贝尔物理学奖获得者,因在宇称不守恒、李模型、相对论性重离子碰撞(RHIC)物理、和非拓扑孤立子场论等领域的贡献闻名。

同课章节目录

- 第一章 分子动理论

- 1 分子动理论的基本内容

- 2 实验:用油膜法估测油酸分子的大小

- 3 分子运动速率分布规律

- 4 分子动能和分子势能

- 第二章 气体、固体和液体

- 1 温度和温标

- 2 气体的等温变化

- 3 气体的等压变化和等容变化

- 4 固体

- 5 液体

- 第三章 热力学定律

- 1 功、热和内能的改变

- 2 热力学第一定律

- 3 能量守恒定律

- 4 热力学第二定律

- 第四章 原子结构和波粒二象性

- 1 普朗克黑体辐射理论

- 2 光电效应

- 3 原子的核式结构模型

- 4 氢原子光谱和玻尔的原子模型

- 5 粒子的波动性和量子力学的建立

- 第五章 原子核

- 1 原子核的组成

- 2 放射性元素的衰变

- 3 核力与结合能

- 4 核裂变与核聚变

- 5 “基本”粒子