1.3地球的圈层结构(共19张ppt内嵌视频)

文档属性

| 名称 | 1.3地球的圈层结构(共19张ppt内嵌视频) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 94.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-01-08 22:31:59 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

1.3地球的圈层结构

地球的结构

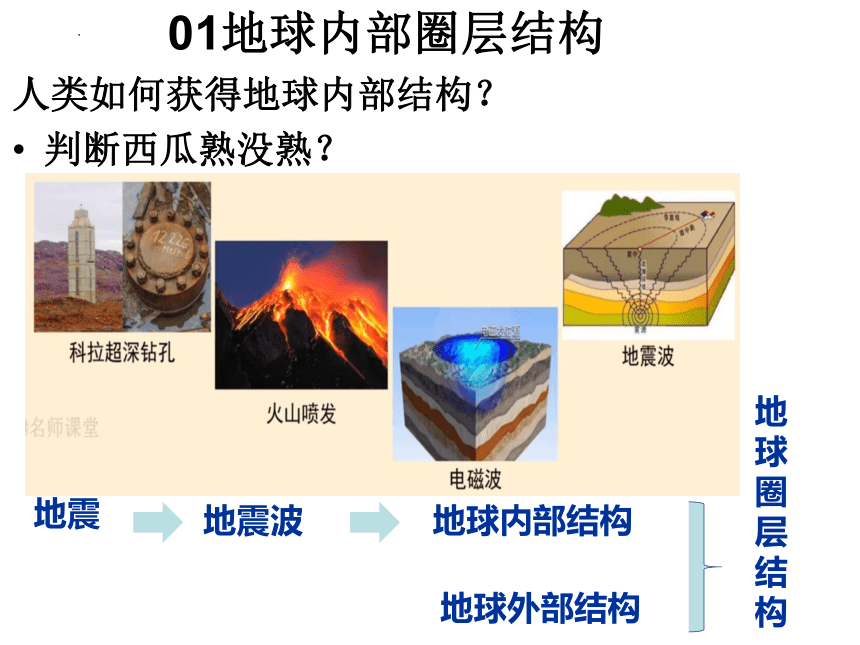

01地球的内部圈层

02地球的外部圈层

课标:运用资料,说明地球的圈层结构

人类如何获得地球内部结构?

判断西瓜熟没熟?

地震

地震波

地球内部结构

地球外部结构

地球圈层结构

01地球内部圈层结构

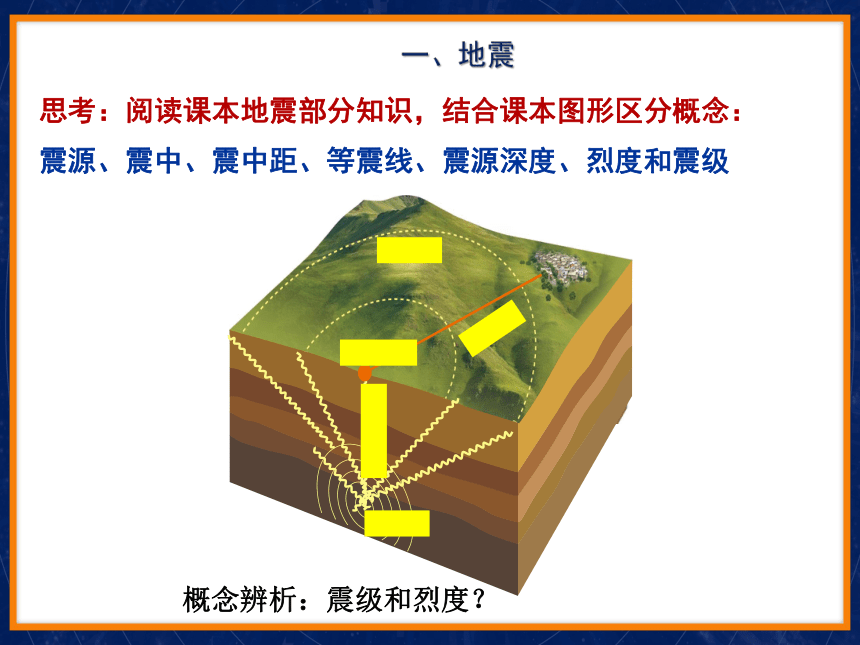

一、地震

思考:阅读课本地震部分知识,结合课本图形区分概念:

震源、震中、震中距、等震线、震源深度、烈度和震级

概念辨析:震级和烈度?

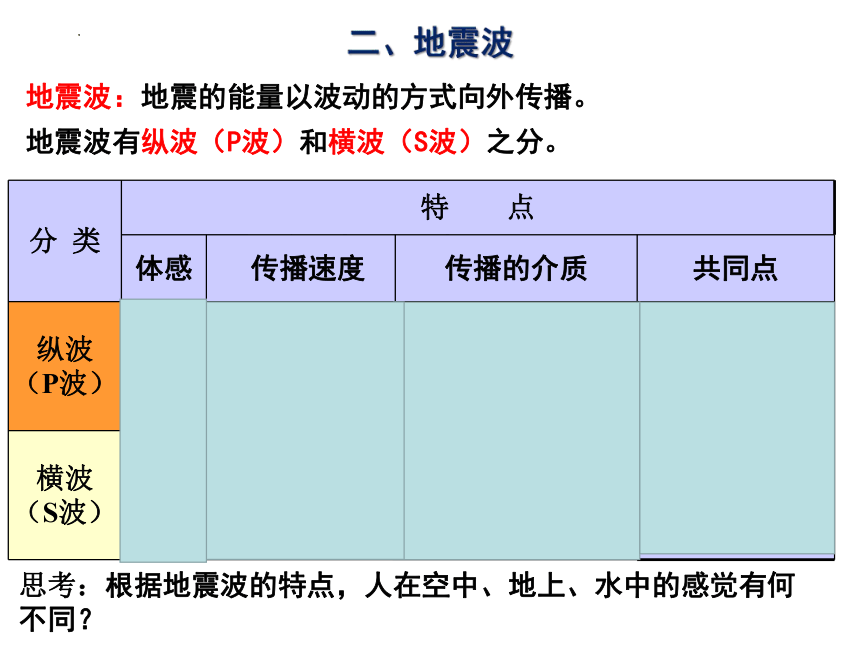

地震波:地震的能量以波动的方式向外传播。

地震波有纵波(P波)和横波(S波)之分。

纵波(P波)

横波(S波)

分 类 特 点

体感 传播速度 传播的介质 共同点

纵波(P波) 上下 较快 固体、液体、气体 都随所通过物质的性质而改变

横波(S波) 左右 较慢 固 体

思考:根据地震波的特点,人在空中、地上、水中的感觉有何不同?

二、地震波

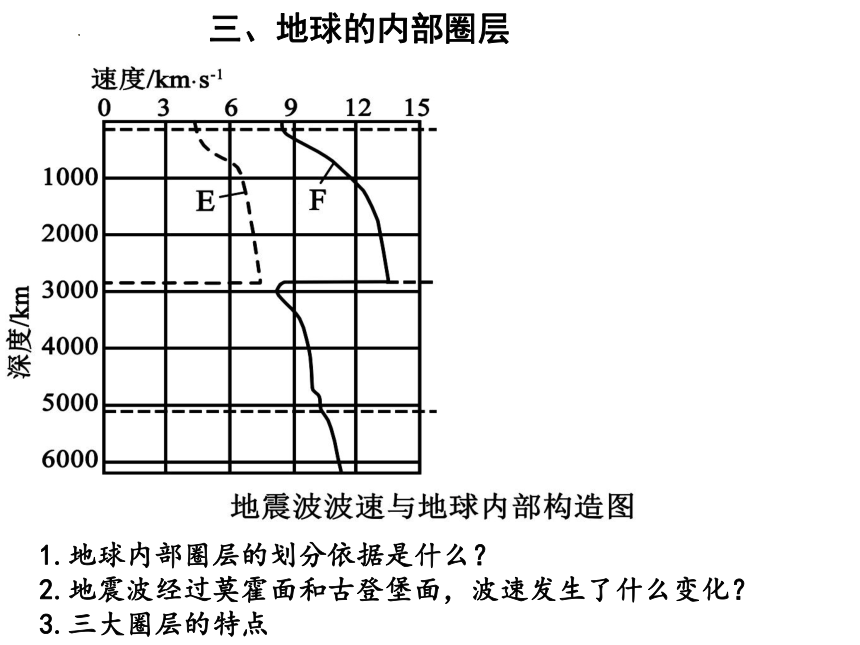

三、地球的内部圈层

1.地球内部圈层的划分依据是什么?

2.地震波经过莫霍面和古登堡面,波速发生了什么变化?

3.三大圈层的特点

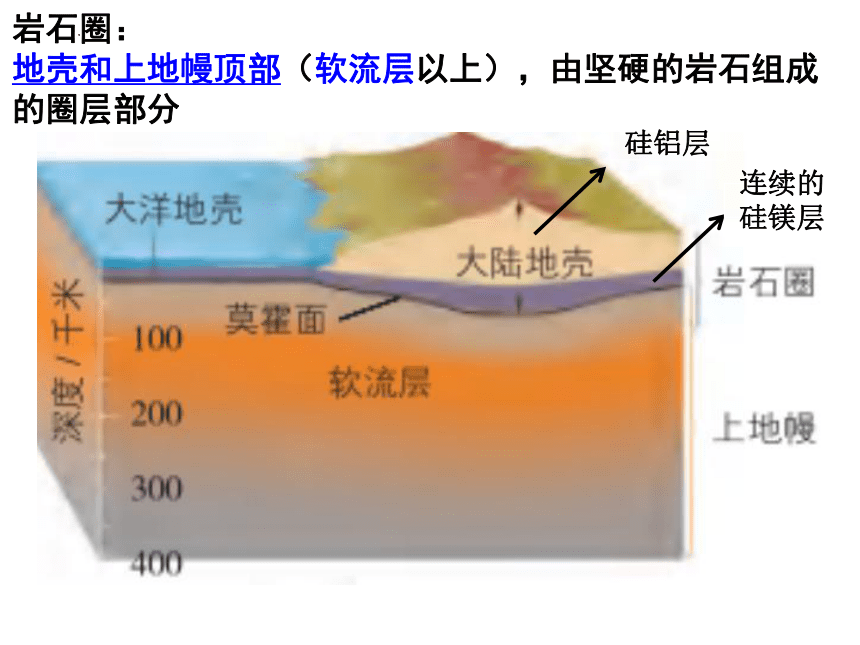

岩石圈:

地壳和上地幔顶部(软流层以上),由坚硬的岩石组成的圈层部分

硅铝层

连续的硅镁层

三、地球的内部圈层

1.地球内部圈层的划分依据是什么?

2.地震波经过莫霍面和古登堡面,波速发生了什么变化?

3.三大圈层的特点

设计:说出图示模拟的地球内部各圈层?并对比图三指出其模拟的不足之处?

地壳的真实厚度:

地磁场源自地球外核,穿透地球并延伸至太空。2020年,中国科学院在西安某处遗址发掘出埋藏大量陶器碎片的堆积剖面,是理想的考古地磁学研究对象。通过测定其中陶器碎片等古物件的磁性.

1.地磁场从地球外核向外,先后穿过( )

A.莫霍界面、软流层、古登堡界面

B.莫霍界面、古登堡界面、软流层

C.古登堡界面、软流层、莫霍界面

D.古登堡界面、莫霍界面、软流层

C

北京时间2014 年10月20日,太平洋某海域海底10km处发生地震并引发火山喷发,形成一座新岛屿。回答第2-3题。

2.组成新岛屿的物质来源于( )

A.地壳 B.软流层 C. 下地幔 D.地核

3.该地震发生于

A.地壳 B.上地幔 C. 下地幔 D.地核

B

B

2021 年 5 月 22 日 2 时 4 分,青海省果洛藏族自治州玛多县发生里氏 7.4 级地震,震源深度 17 公里,该次地震 未造成人员伤亡。下图为地震波的传播速度随深度变化示意图。读图完成下面小题。

4.下列叙述正确的是( )

A.①-地壳 ②-地幔 ③-地核

B.甲为横波

C.岩浆的主要发源地位于①内部

D.乙波无法通过地幔

C

外部圈层包括:大气圈、水圈、生物圈

02地球的外部圈层

各个圈层之间相互吸引、相互制约,形成人类赖以生存和发展的自然环境。

包裹地球的气体层。近地面的大气密度大。随着高度的增加,大气的密度迅速减小。在2000~3000千米的高空,每立方厘米的空间平均只有一个气体分子与星际空间的情况很接近,一般把这个高度作为大气圈的上界。

大气圈

由液态水、固态水和气态水组成。按照存在的位置和状态,可分为海洋水、陆地水、大气水和生物水。陆地水与人类社会关系最密切,主要分为地表水和地下水。

水圈

地球上所有生物及其生存环境的总称。生物圈不单独占有任何空间,分别渗透于大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。厚度约20千米。生物绝大部分集中地面以上100米到水面以下200米范围。这一薄层处在大气圈、水圈、岩石圈接触带,是生物圈核心部分。

生物圈

本节课知识结构:

思考:地下有没有另一个世界?

1.下列影响地震对地面破坏程度的选项中,组合正确的是

①震级越大,破坏越大 ②震源越浅,破坏越小

③震中距越小,破坏越小 ④断层越发育,破坏越大

A.①② B. ②③ C.①④ D.②④

2.地震发生以后,建筑物并不会马上倒塌,一般都要间隔约 12 秒,这就是地震救援领域所说的“黄金 12 秒”,在 这 12 秒中人们可以决定是躲是逃。据此推断“黄金 12 秒”确定的依据是

A.地震波传播介质差异

B.人体的生理反应能力

C.地震波传播速度的差异

D.建筑物的抗震系数

C

C

1.3地球的圈层结构

地球的结构

01地球的内部圈层

02地球的外部圈层

课标:运用资料,说明地球的圈层结构

人类如何获得地球内部结构?

判断西瓜熟没熟?

地震

地震波

地球内部结构

地球外部结构

地球圈层结构

01地球内部圈层结构

一、地震

思考:阅读课本地震部分知识,结合课本图形区分概念:

震源、震中、震中距、等震线、震源深度、烈度和震级

概念辨析:震级和烈度?

地震波:地震的能量以波动的方式向外传播。

地震波有纵波(P波)和横波(S波)之分。

纵波(P波)

横波(S波)

分 类 特 点

体感 传播速度 传播的介质 共同点

纵波(P波) 上下 较快 固体、液体、气体 都随所通过物质的性质而改变

横波(S波) 左右 较慢 固 体

思考:根据地震波的特点,人在空中、地上、水中的感觉有何不同?

二、地震波

三、地球的内部圈层

1.地球内部圈层的划分依据是什么?

2.地震波经过莫霍面和古登堡面,波速发生了什么变化?

3.三大圈层的特点

岩石圈:

地壳和上地幔顶部(软流层以上),由坚硬的岩石组成的圈层部分

硅铝层

连续的硅镁层

三、地球的内部圈层

1.地球内部圈层的划分依据是什么?

2.地震波经过莫霍面和古登堡面,波速发生了什么变化?

3.三大圈层的特点

设计:说出图示模拟的地球内部各圈层?并对比图三指出其模拟的不足之处?

地壳的真实厚度:

地磁场源自地球外核,穿透地球并延伸至太空。2020年,中国科学院在西安某处遗址发掘出埋藏大量陶器碎片的堆积剖面,是理想的考古地磁学研究对象。通过测定其中陶器碎片等古物件的磁性.

1.地磁场从地球外核向外,先后穿过( )

A.莫霍界面、软流层、古登堡界面

B.莫霍界面、古登堡界面、软流层

C.古登堡界面、软流层、莫霍界面

D.古登堡界面、莫霍界面、软流层

C

北京时间2014 年10月20日,太平洋某海域海底10km处发生地震并引发火山喷发,形成一座新岛屿。回答第2-3题。

2.组成新岛屿的物质来源于( )

A.地壳 B.软流层 C. 下地幔 D.地核

3.该地震发生于

A.地壳 B.上地幔 C. 下地幔 D.地核

B

B

2021 年 5 月 22 日 2 时 4 分,青海省果洛藏族自治州玛多县发生里氏 7.4 级地震,震源深度 17 公里,该次地震 未造成人员伤亡。下图为地震波的传播速度随深度变化示意图。读图完成下面小题。

4.下列叙述正确的是( )

A.①-地壳 ②-地幔 ③-地核

B.甲为横波

C.岩浆的主要发源地位于①内部

D.乙波无法通过地幔

C

外部圈层包括:大气圈、水圈、生物圈

02地球的外部圈层

各个圈层之间相互吸引、相互制约,形成人类赖以生存和发展的自然环境。

包裹地球的气体层。近地面的大气密度大。随着高度的增加,大气的密度迅速减小。在2000~3000千米的高空,每立方厘米的空间平均只有一个气体分子与星际空间的情况很接近,一般把这个高度作为大气圈的上界。

大气圈

由液态水、固态水和气态水组成。按照存在的位置和状态,可分为海洋水、陆地水、大气水和生物水。陆地水与人类社会关系最密切,主要分为地表水和地下水。

水圈

地球上所有生物及其生存环境的总称。生物圈不单独占有任何空间,分别渗透于大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。厚度约20千米。生物绝大部分集中地面以上100米到水面以下200米范围。这一薄层处在大气圈、水圈、岩石圈接触带,是生物圈核心部分。

生物圈

本节课知识结构:

思考:地下有没有另一个世界?

1.下列影响地震对地面破坏程度的选项中,组合正确的是

①震级越大,破坏越大 ②震源越浅,破坏越小

③震中距越小,破坏越小 ④断层越发育,破坏越大

A.①② B. ②③ C.①④ D.②④

2.地震发生以后,建筑物并不会马上倒塌,一般都要间隔约 12 秒,这就是地震救援领域所说的“黄金 12 秒”,在 这 12 秒中人们可以决定是躲是逃。据此推断“黄金 12 秒”确定的依据是

A.地震波传播介质差异

B.人体的生理反应能力

C.地震波传播速度的差异

D.建筑物的抗震系数

C

C