人教版(2019)高中物理必修一 4.2实验:探究加速度与力、质量的关系(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)高中物理必修一 4.2实验:探究加速度与力、质量的关系(共27张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-01-09 10:36:06 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

4.2 实验:探究加速度与力、质量的关系

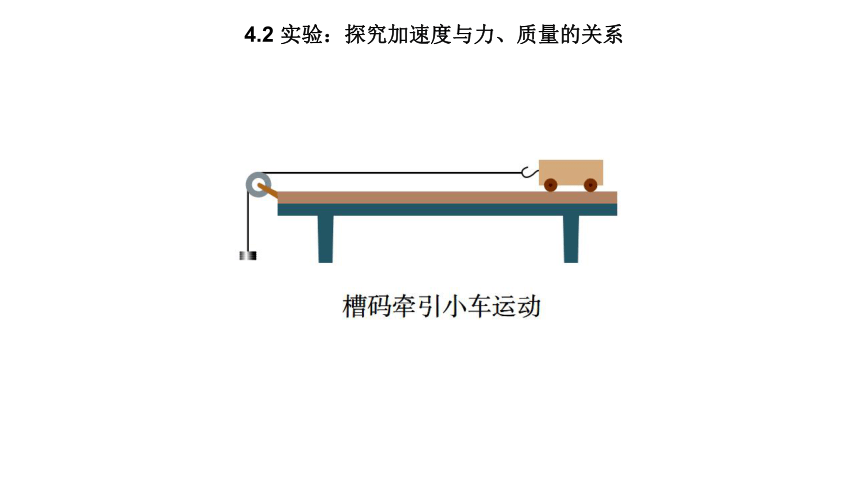

速度是描述物体运动状态的物理量,加速度是描述速度变化快慢的物理量。因此也可以说,加速度是描述物体运动状态变化快慢的物理量。由前面的学习我们知道,力是改变物体运动状态的原因,质量大的物体运动状态不容易改变。这说明,加速度与力、质量之间必然存在一定的关系。下面我们来探究加速度与力、质量之间的定量关系。本节实验分别从“加速度与力的关系”和“加速度与 质量的关系”两方面进行研究。

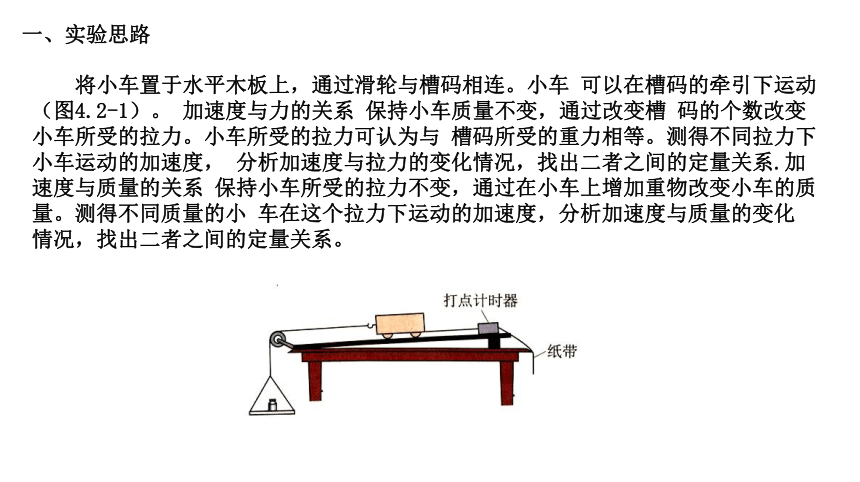

将小车置于水平木板上,通过滑轮与槽码相连。小车 可以在槽码的牵引下运动(图4.2-1)。 加速度与力的关系 保持小车质量不变,通过改变槽 码的个数改变小车所受的拉力。小车所受的拉力可认为与 槽码所受的重力相等。测得不同拉力下小车运动的加速度, 分析加速度与拉力的变化情况,找出二者之间的定量关系.加速度与质量的关系 保持小车所受的拉力不变,通过在小车上增加重物改变小车的质量。测得不同质量的小 车在这个拉力下运动的加速度,分析加速度与质量的变化 情况,找出二者之间的定量关系。

一、实验思路

二、物理量的测量

本实验需要测量的物理量有三个:物体的质量、物体所受的作用力和物体运动的加速度。质量的测量 可以用天平测量质量。为了改变小车的质量,可以在小车中增减砝码的数量。

加速度的测量

方法1: 小车做初速度为0 的匀加速直线运 动,则测量小车加速度最直接的办法就是用刻度尺测量小车 移动的位移x,并用秒表测量发生这段位移所用的时间t,然后由 a =

(1)计算出加速度a。

方法2: 将打点计时器的纸带连在小车上,根据纸带上 打出的点来测量加速度(参考第一章的实验方法)。

方法3 :在这个实验中也可以不测量加速度的具体数 值。这是因为我们探究的是加速度与其他物理量之间的比 例关系,因此测量不同情况下物体加速度的比值即可。

如果能做到让两个做初速度为0的匀加速直线运动的 物体的运动时间t相等,那么由(1)式可知,它们的位移 之比就等于加速度之比,即 : (2)

这样,测量加速度就转换成测量位移了

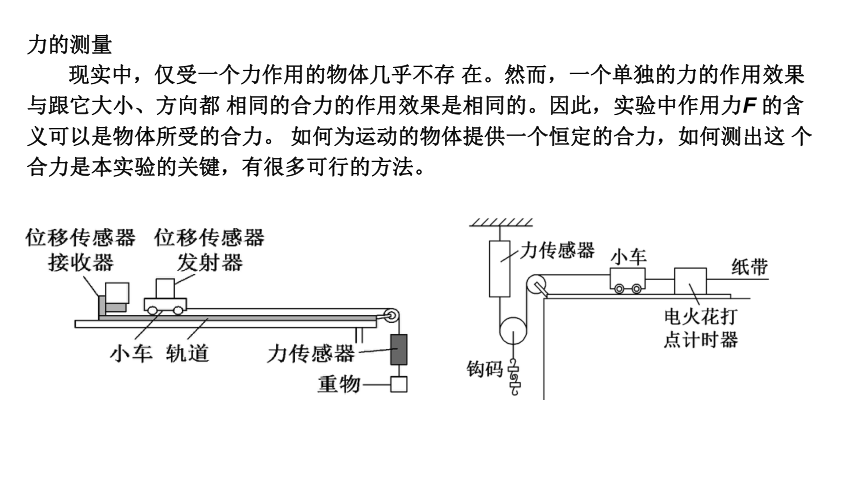

力的测量

现实中,仅受一个力作用的物体几乎不存 在。然而,一个单独的力的作用效果与跟它大小、方向都 相同的合力的作用效果是相同的。因此,实验中作用力F 的含义可以是物体所受的合力。 如何为运动的物体提供一个恒定的合力,如何测出这 个合力是本实验的关键,有很多可行的方法。

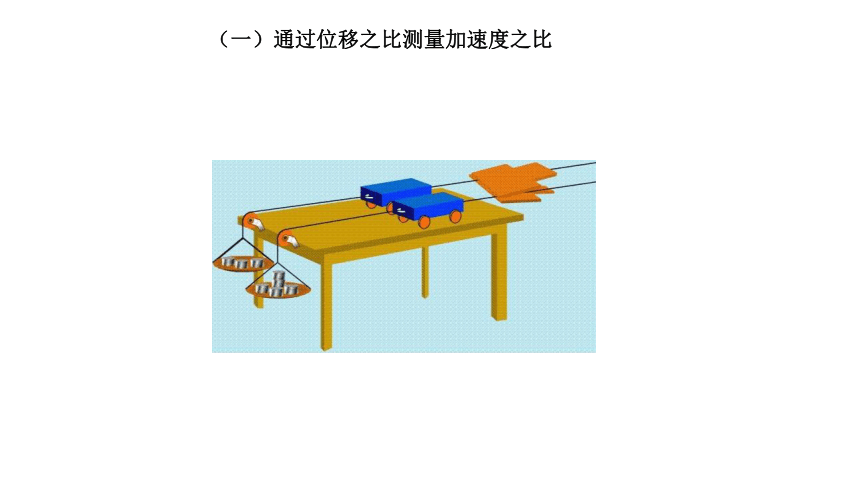

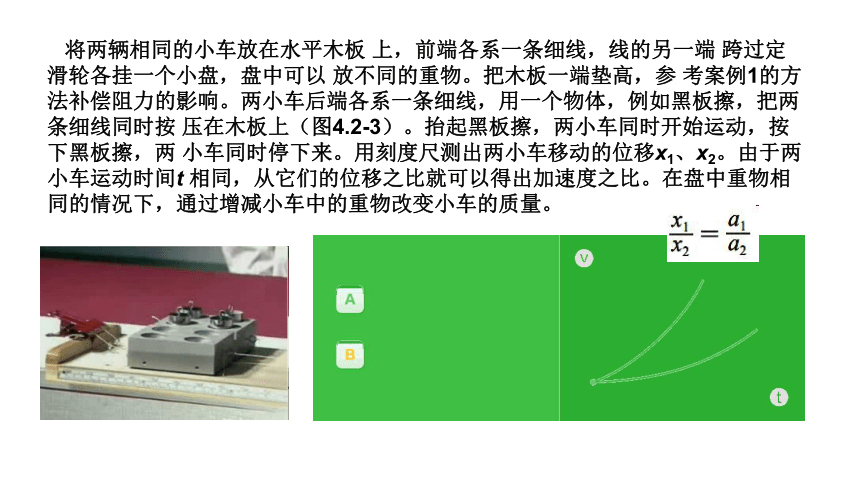

(一)通过位移之比测量加速度之比

将两辆相同的小车放在水平木板 上,前端各系一条细线,线的另一端 跨过定滑轮各挂一个小盘,盘中可以 放不同的重物。把木板一端垫高,参 考案例1的方法补偿阻力的影响。两小车后端各系一条细线,用一个物体,例如黑板擦,把两条细线同时按 压在木板上(图4.2-3)。抬起黑板擦,两小车同时开始运动,按下黑板擦,两 小车同时停下来。用刻度尺测出两小车移动的位移x1、x2。由于两小车运动时间t 相同,从它们的位移之比就可以得出加速度之比。在盘中重物相同的情况下,通过增减小车中的重物改变小车的质量。

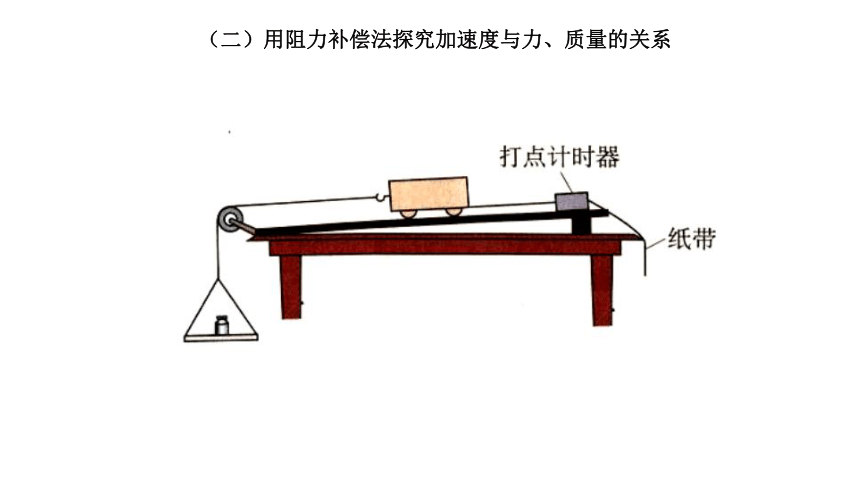

(二)用阻力补偿法探究加速度与力、质量的关系

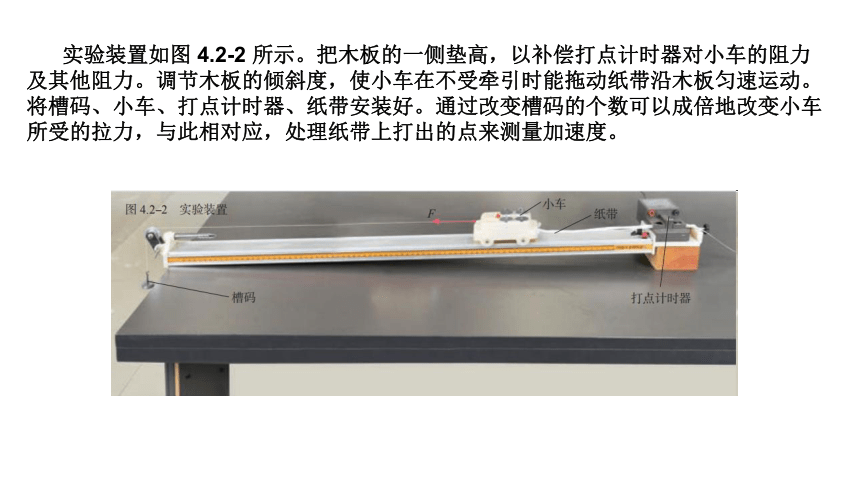

实验装置如图 4.2-2 所示。把木板的一侧垫高,以补偿打点计时器对小车的阻力 及其他阻力。调节木板的倾斜度,使小车在不受牵引时能拖动纸带沿木板匀速运动。 将槽码、小车、打点计时器、纸带安装好。通过改变槽码的个数可以成倍地改变小车 所受的拉力,与此相对应,处理纸带上打出的点来测量加速度。

进行实验

一、实验原理

二、实验步骤

1.用天平测出小车和重物的质量分别为M0、m0,并把数值记录下来。

2.按图所示将实验器材安装好(小车上不系绳)。

3.平衡摩擦力:在木板无滑轮的一端下面垫一薄木板,反复移动其位置,直到打点计时器正常工作后不挂重物的小车在斜面上做匀速直线运动为止(纸带上相邻点间距相等)。

4.将重物通过细绳系在小车上,接通电源放开小车,用纸带记录小车的运动情况;取下纸带并在纸带上标上号码及此时所挂重物的重力m0g。

5.保持小车的质量不变,改变所挂重物的重力,重复步骤4,多做几次实验,每次小车从同一位置释放,并记录好重物的重力,m1g、m2g、…,以及计算出相应纸带的加速度填入表格1。

6.保持托盘中所放重物的质量不变,在小车上加放砝码,并测出小车与所放砝码的总质量M,接通电源,放开小车,用纸带记录小车的运动情况,取下纸带并在纸带上标上号码。

7.继续在小车上加放砝码,重复步骤6,多做几次实验,在每次得到的纸带上标上号码。

8.计算出每次实验所得纸带的加速度值及小车与砝码的总质量填入表格2。

三、数据处理

(一)加速度与力的关系

依据表格,以加速度a为纵坐标,以外力F为横坐标,作出a-F关系图象,如图所示,由此得出结论:质量不变时,加速度与力成正比。

(二)加速度与质量的关系

误差分析

1.系统误差

本实验用槽码的重力mg代替小车的拉力,而实际上小车所受的拉力要小于槽码的重力。槽码的质量越接近于小车的质量,误差越大;反之,槽码的质量越小于小车的质量,由此引起的误差就越小。因此,满足槽码的质量远小于小车的质量的目的就是为了减小因实验原理不完善而引起的误差。

2.偶然误差

摩擦力平衡不准确、质量测量不准确、计数点间距测量不准确、纸带和细绳不严格与木板平行都会引起误差。

A线不通过坐标原点的原因是:未平衡摩擦力或平衡摩擦力不够;B线不通过坐标原点的原因是:平衡摩擦力过度。C线发生弯曲的原因是:没有满足重物的质量远小于小车的质量这一条件_

注意事项

1.打点前小车应靠近打点计时器且应先接通电源后释放小车。

2.在平衡摩擦力时,不需要悬挂槽码,但小车应连接纸带且接通电源。用手轻轻地给小车一个初速度,如果在纸带上打出的点的间隔均匀,表明小车受到的阻力跟它受到的重力沿斜面向下的分力平衡。

3.改变悬挂槽码的个数的过程中,要始终保证槽码的总质量远小于小车的质量。

4.作图时应使所作的直线通过尽可能多的点,不在直线上的点也要尽可能的对称分布在直线的两侧,但若遇到个别偏离较远的点可舍去。

例1:在探究物体的加速度a与物体所受外力F、物体质量M间的关系时,采用如图实所示的实验装置。小车及车中的砝码质量用M表示,盘及盘中砝码质量用m表示。

(1)当M与m的大小关系满足________时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于盘和砝码的重力。

(2)某一组同学先保持盘及盘中的砝码质量m一定来做实验,其具体操作步骤如下,以下做法正确的是________。

(3)另两组同学保持小车及车中的砝码质量M一定,探究加

速度a与所受外力F的关系,由于他们操作不当,这两组同学得到的a-F关系图像分别如图甲、乙所示,其原因分别是:

甲图:____________________________________;

乙图:____________________________________。

1、在如图所示的“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,下列说法错误的( )

A.应尽量保证小车的质量远小于槽码的质量

B.应将木板右端适当垫高以平衡摩擦力

C.应保证牵引小车的细线与木板平行

D.应采用控制变量法分别研究加速度与质量及加速度与力的关系

解析:选A “探究加速度与力、质量的关系”实验原理是:近似认为槽码的重力为小车所受合力,所以需要平衡摩擦力,需要牵引小车的细线与木板平行,B、C正确;实验中运用控制变量法研究各量间的关系,D正确;应使槽码的质量远小于小车的质量,A错误。

课堂练习

2、利用如图甲所示装置做“探究加速度与力、质量的关系”的实验时:

(1)图乙中A、B图线分别为A、B两同学根据实验数据画出的小车的加速度a和所受拉力F的图像,下面给出了关于形成这种情况原因的四种解释,其中可能正确的是________。A.实验前A同学没有平衡摩擦力

B.A同学在平衡摩擦力时,把长木板的末端抬得过高了

C.实验前B同学没有平衡摩擦力或把长木板的末端抬得不够高

D.B同学在平衡摩擦力时,把长木板的末端抬得过高了

(2)在研究小车的加速度a和拉力F的关系时,由于没有满足M m的关系,结果应是下图中的图________。

解析:答案:(1)BC (2)D

(1)由A同学测量的图线,发现当拉力为零时,加速度不为零,知平衡摩擦力过度,即长木板的末端抬得过高了。由B同学测量的图线,发现当拉力不为零时,加速度仍然为零,知未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足。故B、C正确,A、D错误。

(2)在力比较小时,即满足M m的关系,图线为过原点的倾斜直线;随着力F的增大,即砝码和小盘总质量的增大,不再满足砝码和小盘的质量远小于小车的质量,因此曲线上部出现向下弯曲现象,故D正确。

3、图甲是用来探究加速度和力之间关系的实验装置示意图,图乙是其俯视图。两个相同的小车,放在带有定滑轮的木板上(事先通过调节木板与水平面间的夹角来抵消摩擦力的影响),前端各系一条细绳,绳的另一端跨过定滑轮各挂一个小盘,盘里放有砝码。两个小车后端各系一条细线,细线后端用夹子固定,打开夹子,小盘和砝码牵引小车运动,合上夹子,两小车同时停止运动。

(1)用刻度尺测出两小车的位移,位移之比就等于它们的____之比;

(2)为了探究加速度大小和力大小之间的关系,应保持两个____(选填“小车”或“小盘和砝码”)的质量相等;

(3)为减小误差,应使小盘和砝码的总质量尽可能____(选填“远小于”“等于”或“大于”)小车质量。

解析:(1)根据初速度为零的匀变速直线运动位移时间关系x=1/2at2,两小车运动时间相等,位移与加速度成正比;

(2)根据控制变量法,要探究加速度和力之间的关系,需要小车的质量保持不变,即两小车质量相等;

(3)实验中用小盘和砝码的重力作为小车受到的拉力。只有在盘和盘中砝码的质量远远小于小车的质量时,绳对小车拉力大小近似等于盘和盘中砝码的重力。

未平衡摩擦力

4.2 实验:探究加速度与力、质量的关系

速度是描述物体运动状态的物理量,加速度是描述速度变化快慢的物理量。因此也可以说,加速度是描述物体运动状态变化快慢的物理量。由前面的学习我们知道,力是改变物体运动状态的原因,质量大的物体运动状态不容易改变。这说明,加速度与力、质量之间必然存在一定的关系。下面我们来探究加速度与力、质量之间的定量关系。本节实验分别从“加速度与力的关系”和“加速度与 质量的关系”两方面进行研究。

将小车置于水平木板上,通过滑轮与槽码相连。小车 可以在槽码的牵引下运动(图4.2-1)。 加速度与力的关系 保持小车质量不变,通过改变槽 码的个数改变小车所受的拉力。小车所受的拉力可认为与 槽码所受的重力相等。测得不同拉力下小车运动的加速度, 分析加速度与拉力的变化情况,找出二者之间的定量关系.加速度与质量的关系 保持小车所受的拉力不变,通过在小车上增加重物改变小车的质量。测得不同质量的小 车在这个拉力下运动的加速度,分析加速度与质量的变化 情况,找出二者之间的定量关系。

一、实验思路

二、物理量的测量

本实验需要测量的物理量有三个:物体的质量、物体所受的作用力和物体运动的加速度。质量的测量 可以用天平测量质量。为了改变小车的质量,可以在小车中增减砝码的数量。

加速度的测量

方法1: 小车做初速度为0 的匀加速直线运 动,则测量小车加速度最直接的办法就是用刻度尺测量小车 移动的位移x,并用秒表测量发生这段位移所用的时间t,然后由 a =

(1)计算出加速度a。

方法2: 将打点计时器的纸带连在小车上,根据纸带上 打出的点来测量加速度(参考第一章的实验方法)。

方法3 :在这个实验中也可以不测量加速度的具体数 值。这是因为我们探究的是加速度与其他物理量之间的比 例关系,因此测量不同情况下物体加速度的比值即可。

如果能做到让两个做初速度为0的匀加速直线运动的 物体的运动时间t相等,那么由(1)式可知,它们的位移 之比就等于加速度之比,即 : (2)

这样,测量加速度就转换成测量位移了

力的测量

现实中,仅受一个力作用的物体几乎不存 在。然而,一个单独的力的作用效果与跟它大小、方向都 相同的合力的作用效果是相同的。因此,实验中作用力F 的含义可以是物体所受的合力。 如何为运动的物体提供一个恒定的合力,如何测出这 个合力是本实验的关键,有很多可行的方法。

(一)通过位移之比测量加速度之比

将两辆相同的小车放在水平木板 上,前端各系一条细线,线的另一端 跨过定滑轮各挂一个小盘,盘中可以 放不同的重物。把木板一端垫高,参 考案例1的方法补偿阻力的影响。两小车后端各系一条细线,用一个物体,例如黑板擦,把两条细线同时按 压在木板上(图4.2-3)。抬起黑板擦,两小车同时开始运动,按下黑板擦,两 小车同时停下来。用刻度尺测出两小车移动的位移x1、x2。由于两小车运动时间t 相同,从它们的位移之比就可以得出加速度之比。在盘中重物相同的情况下,通过增减小车中的重物改变小车的质量。

(二)用阻力补偿法探究加速度与力、质量的关系

实验装置如图 4.2-2 所示。把木板的一侧垫高,以补偿打点计时器对小车的阻力 及其他阻力。调节木板的倾斜度,使小车在不受牵引时能拖动纸带沿木板匀速运动。 将槽码、小车、打点计时器、纸带安装好。通过改变槽码的个数可以成倍地改变小车 所受的拉力,与此相对应,处理纸带上打出的点来测量加速度。

进行实验

一、实验原理

二、实验步骤

1.用天平测出小车和重物的质量分别为M0、m0,并把数值记录下来。

2.按图所示将实验器材安装好(小车上不系绳)。

3.平衡摩擦力:在木板无滑轮的一端下面垫一薄木板,反复移动其位置,直到打点计时器正常工作后不挂重物的小车在斜面上做匀速直线运动为止(纸带上相邻点间距相等)。

4.将重物通过细绳系在小车上,接通电源放开小车,用纸带记录小车的运动情况;取下纸带并在纸带上标上号码及此时所挂重物的重力m0g。

5.保持小车的质量不变,改变所挂重物的重力,重复步骤4,多做几次实验,每次小车从同一位置释放,并记录好重物的重力,m1g、m2g、…,以及计算出相应纸带的加速度填入表格1。

6.保持托盘中所放重物的质量不变,在小车上加放砝码,并测出小车与所放砝码的总质量M,接通电源,放开小车,用纸带记录小车的运动情况,取下纸带并在纸带上标上号码。

7.继续在小车上加放砝码,重复步骤6,多做几次实验,在每次得到的纸带上标上号码。

8.计算出每次实验所得纸带的加速度值及小车与砝码的总质量填入表格2。

三、数据处理

(一)加速度与力的关系

依据表格,以加速度a为纵坐标,以外力F为横坐标,作出a-F关系图象,如图所示,由此得出结论:质量不变时,加速度与力成正比。

(二)加速度与质量的关系

误差分析

1.系统误差

本实验用槽码的重力mg代替小车的拉力,而实际上小车所受的拉力要小于槽码的重力。槽码的质量越接近于小车的质量,误差越大;反之,槽码的质量越小于小车的质量,由此引起的误差就越小。因此,满足槽码的质量远小于小车的质量的目的就是为了减小因实验原理不完善而引起的误差。

2.偶然误差

摩擦力平衡不准确、质量测量不准确、计数点间距测量不准确、纸带和细绳不严格与木板平行都会引起误差。

A线不通过坐标原点的原因是:未平衡摩擦力或平衡摩擦力不够;B线不通过坐标原点的原因是:平衡摩擦力过度。C线发生弯曲的原因是:没有满足重物的质量远小于小车的质量这一条件_

注意事项

1.打点前小车应靠近打点计时器且应先接通电源后释放小车。

2.在平衡摩擦力时,不需要悬挂槽码,但小车应连接纸带且接通电源。用手轻轻地给小车一个初速度,如果在纸带上打出的点的间隔均匀,表明小车受到的阻力跟它受到的重力沿斜面向下的分力平衡。

3.改变悬挂槽码的个数的过程中,要始终保证槽码的总质量远小于小车的质量。

4.作图时应使所作的直线通过尽可能多的点,不在直线上的点也要尽可能的对称分布在直线的两侧,但若遇到个别偏离较远的点可舍去。

例1:在探究物体的加速度a与物体所受外力F、物体质量M间的关系时,采用如图实所示的实验装置。小车及车中的砝码质量用M表示,盘及盘中砝码质量用m表示。

(1)当M与m的大小关系满足________时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于盘和砝码的重力。

(2)某一组同学先保持盘及盘中的砝码质量m一定来做实验,其具体操作步骤如下,以下做法正确的是________。

(3)另两组同学保持小车及车中的砝码质量M一定,探究加

速度a与所受外力F的关系,由于他们操作不当,这两组同学得到的a-F关系图像分别如图甲、乙所示,其原因分别是:

甲图:____________________________________;

乙图:____________________________________。

1、在如图所示的“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,下列说法错误的( )

A.应尽量保证小车的质量远小于槽码的质量

B.应将木板右端适当垫高以平衡摩擦力

C.应保证牵引小车的细线与木板平行

D.应采用控制变量法分别研究加速度与质量及加速度与力的关系

解析:选A “探究加速度与力、质量的关系”实验原理是:近似认为槽码的重力为小车所受合力,所以需要平衡摩擦力,需要牵引小车的细线与木板平行,B、C正确;实验中运用控制变量法研究各量间的关系,D正确;应使槽码的质量远小于小车的质量,A错误。

课堂练习

2、利用如图甲所示装置做“探究加速度与力、质量的关系”的实验时:

(1)图乙中A、B图线分别为A、B两同学根据实验数据画出的小车的加速度a和所受拉力F的图像,下面给出了关于形成这种情况原因的四种解释,其中可能正确的是________。A.实验前A同学没有平衡摩擦力

B.A同学在平衡摩擦力时,把长木板的末端抬得过高了

C.实验前B同学没有平衡摩擦力或把长木板的末端抬得不够高

D.B同学在平衡摩擦力时,把长木板的末端抬得过高了

(2)在研究小车的加速度a和拉力F的关系时,由于没有满足M m的关系,结果应是下图中的图________。

解析:答案:(1)BC (2)D

(1)由A同学测量的图线,发现当拉力为零时,加速度不为零,知平衡摩擦力过度,即长木板的末端抬得过高了。由B同学测量的图线,发现当拉力不为零时,加速度仍然为零,知未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足。故B、C正确,A、D错误。

(2)在力比较小时,即满足M m的关系,图线为过原点的倾斜直线;随着力F的增大,即砝码和小盘总质量的增大,不再满足砝码和小盘的质量远小于小车的质量,因此曲线上部出现向下弯曲现象,故D正确。

3、图甲是用来探究加速度和力之间关系的实验装置示意图,图乙是其俯视图。两个相同的小车,放在带有定滑轮的木板上(事先通过调节木板与水平面间的夹角来抵消摩擦力的影响),前端各系一条细绳,绳的另一端跨过定滑轮各挂一个小盘,盘里放有砝码。两个小车后端各系一条细线,细线后端用夹子固定,打开夹子,小盘和砝码牵引小车运动,合上夹子,两小车同时停止运动。

(1)用刻度尺测出两小车的位移,位移之比就等于它们的____之比;

(2)为了探究加速度大小和力大小之间的关系,应保持两个____(选填“小车”或“小盘和砝码”)的质量相等;

(3)为减小误差,应使小盘和砝码的总质量尽可能____(选填“远小于”“等于”或“大于”)小车质量。

解析:(1)根据初速度为零的匀变速直线运动位移时间关系x=1/2at2,两小车运动时间相等,位移与加速度成正比;

(2)根据控制变量法,要探究加速度和力之间的关系,需要小车的质量保持不变,即两小车质量相等;

(3)实验中用小盘和砝码的重力作为小车受到的拉力。只有在盘和盘中砝码的质量远远小于小车的质量时,绳对小车拉力大小近似等于盘和盘中砝码的重力。

未平衡摩擦力