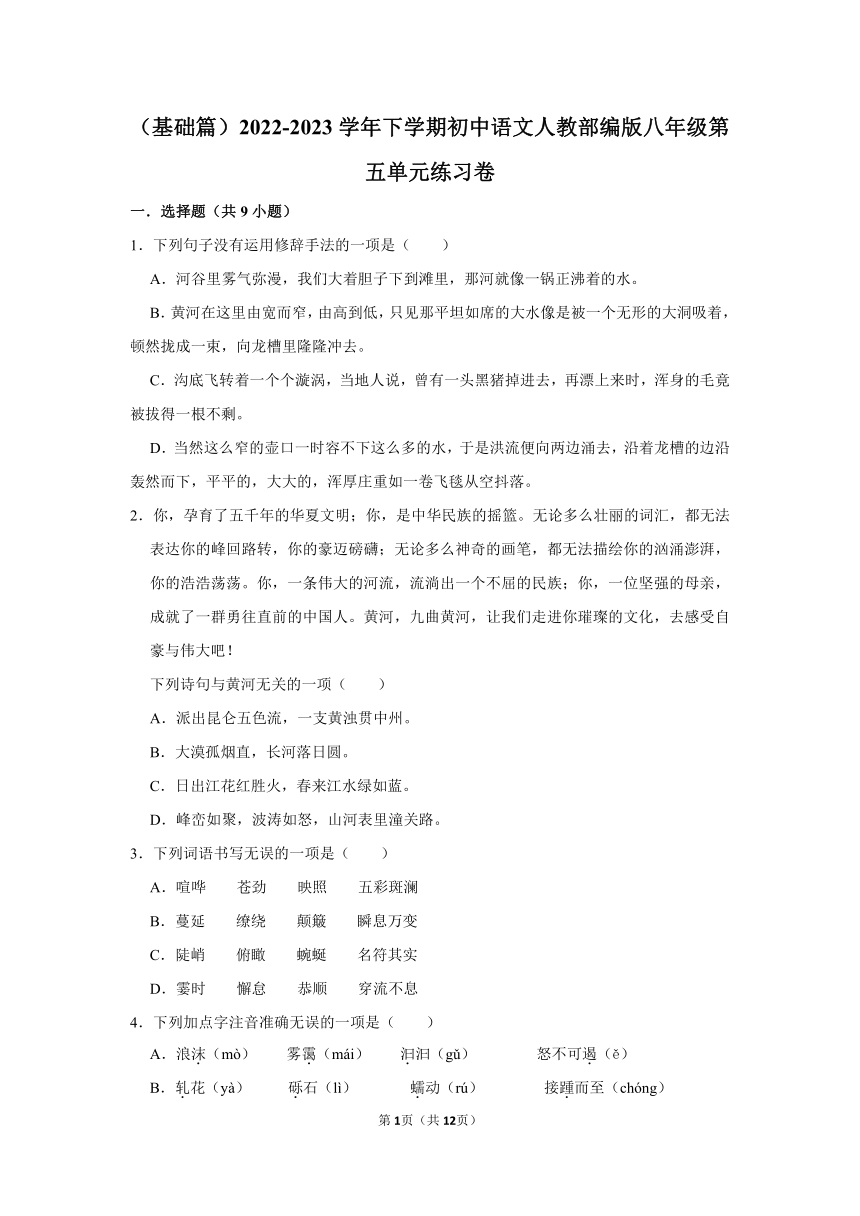

(基础篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级第五单元练习卷(含答案)

文档属性

| 名称 | (基础篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级第五单元练习卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 53.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-09 17:15:54 | ||

图片预览

文档简介

(基础篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级第五单元练习卷

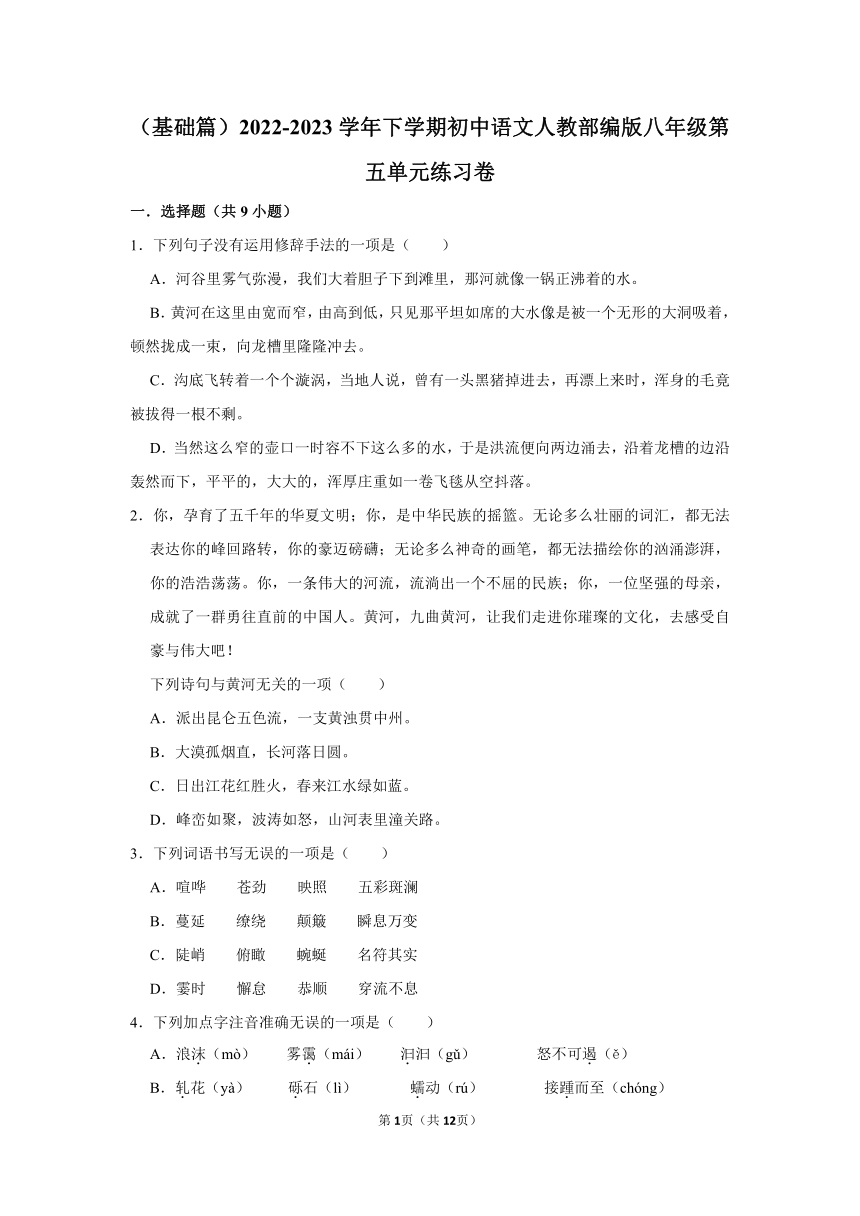

一.选择题(共9小题)

1.下列句子没有运用修辞手法的一项是( )

A.河谷里雾气弥漫,我们大着胆子下到滩里,那河就像一锅正沸着的水。

B.黄河在这里由宽而窄,由高到低,只见那平坦如席的大水像是被一个无形的大洞吸着,顿然拢成一束,向龙槽里隆隆冲去。

C.沟底飞转着一个个漩涡,当地人说,曾有一头黑猪掉进去,再漂上来时,浑身的毛竟被拔得一根不剩。

D.当然这么窄的壶口一时容不下这么多的水,于是洪流便向两边涌去,沿着龙槽的边沿轰然而下,平平的,大大的,浑厚庄重如一卷飞毯从空抖落。

2.你,孕育了五千年的华夏文明;你,是中华民族的摇篮。无论多么壮丽的词汇,都无法表达你的峰回路转,你的豪迈磅礴;无论多么神奇的画笔,都无法描绘你的汹涌澎湃,你的浩浩荡荡。你,一条伟大的河流,流淌出一个不屈的民族;你,一位坚强的母亲,成就了一群勇往直前的中国人。黄河,九曲黄河,让我们走进你璀璨的文化,去感受自豪与伟大吧!

下列诗句与黄河无关的一项( )

A.派出昆仑五色流,一支黄浊贯中州。

B.大漠孤烟直,长河落日圆。

C.日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。

D.峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。

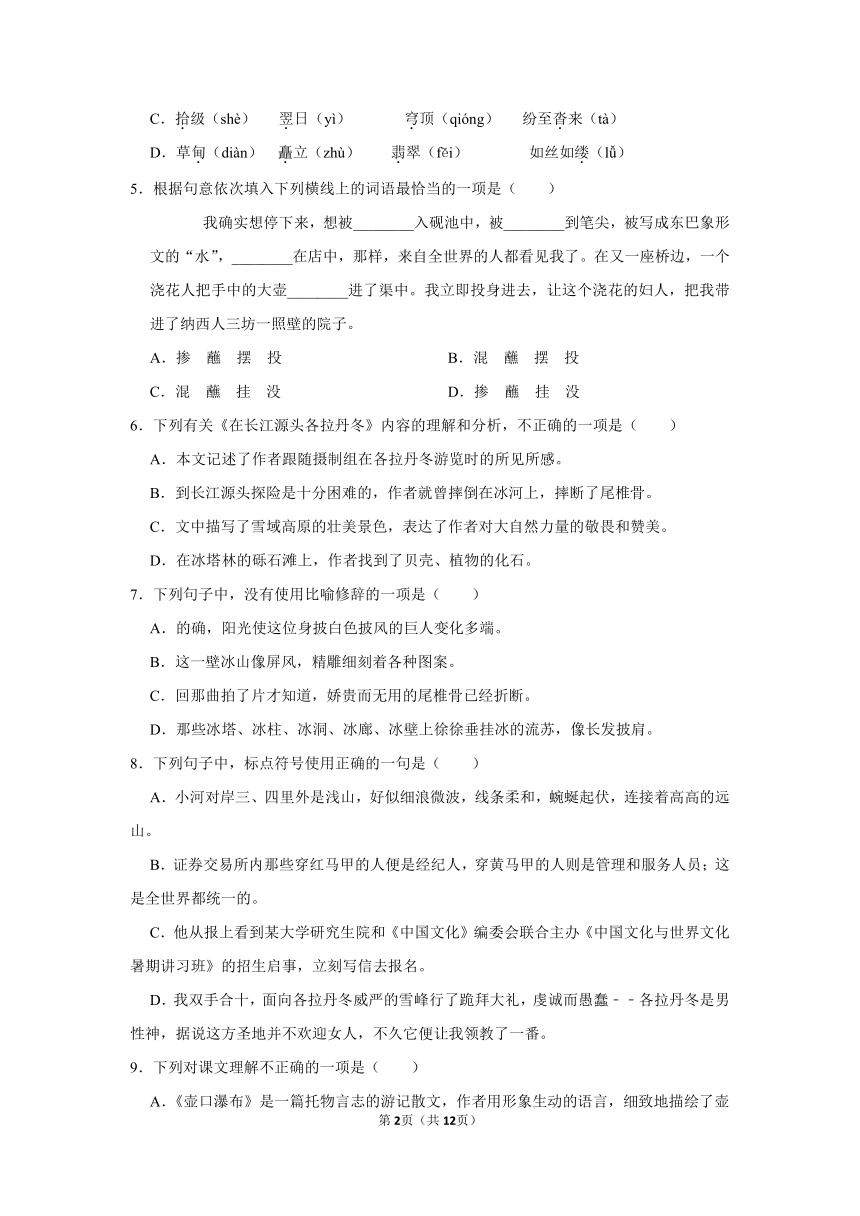

3.下列词语书写无误的一项是( )

A.喧哗 苍劲 映照 五彩斑澜

B.蔓延 缭绕 颠簸 瞬息万变

C.陡峭 俯瞰 蜿蜒 名符其实

D.霎时 懈怠 恭顺 穿流不息

4.下列加点字注音准确无误的一项是( )

A.浪沫(mò) 雾霭(mái) 汩汩(gǔ) 怒不可遏(ě)

B.轧花(yà) 砾石(lì) 蠕动(rú) 接踵而至(chóng)

C.拾级(shè) 翌日(yì) 穹顶(qióng) 纷至沓来(tà)

D.草甸(diàn) 矗立(zhù) 翡翠(fěi) 如丝如缕(lǚ)

5.根据句意依次填入下列横线上的词语最恰当的一项是( )

我确实想停下来,想被________入砚池中,被________到笔尖,被写成东巴象形文的“水”,________在店中,那样,来自全世界的人都看见我了。在又一座桥边,一个浇花人把手中的大壶________进了渠中。我立即投身进去,让这个浇花的妇人,把我带进了纳西人三坊一照壁的院子。

A.掺 蘸 摆 投 B.混 蘸 摆 投

C.混 蘸 挂 没 D.掺 蘸 挂 没

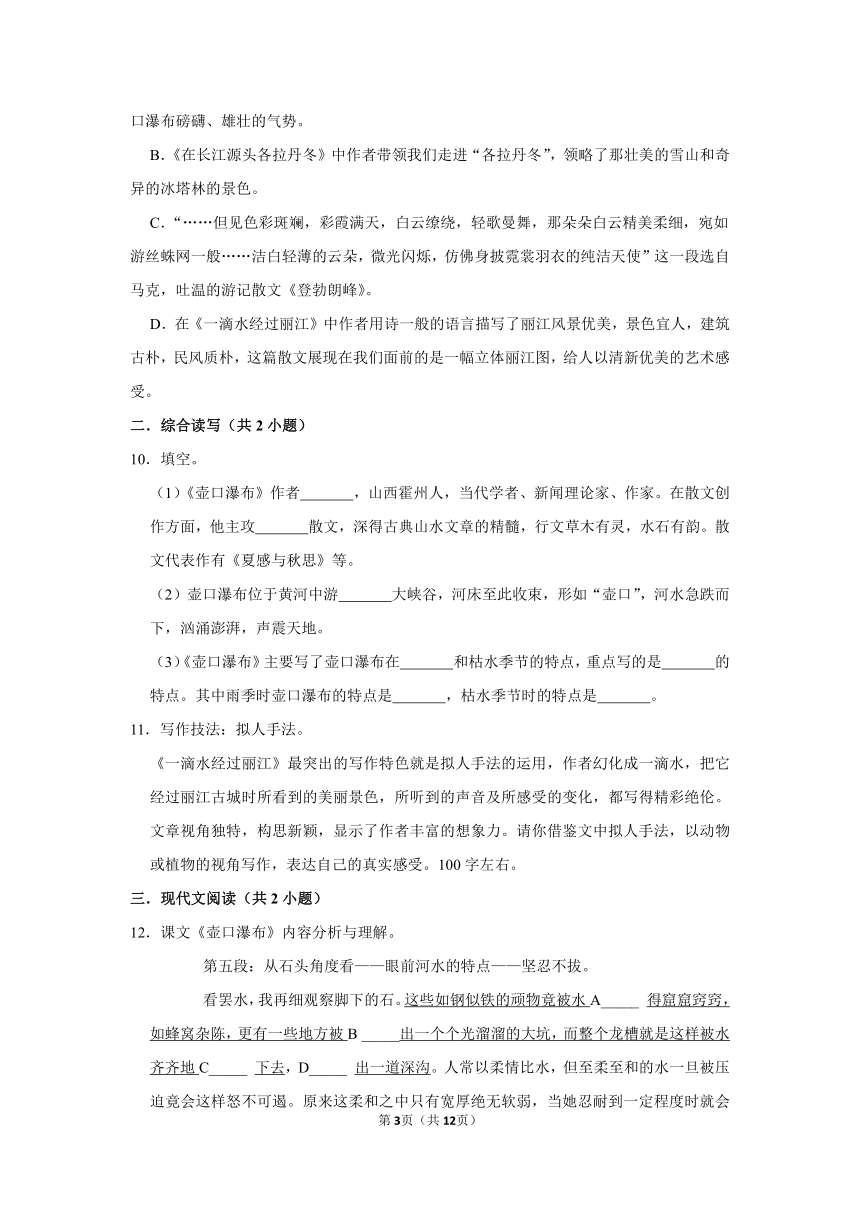

6.下列有关《在长江源头各拉丹冬》内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.本文记述了作者跟随摄制组在各拉丹冬游览时的所见所感。

B.到长江源头探险是十分困难的,作者就曾摔倒在冰河上,摔断了尾椎骨。

C.文中描写了雪域高原的壮美景色,表达了作者对大自然力量的敬畏和赞美。

D.在冰塔林的砾石滩上,作者找到了贝壳、植物的化石。

7.下列句子中,没有使用比喻修辞的一项是( )

A.的确,阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端。

B.这一壁冰山像屏风,精雕细刻着各种图案。

C.回那曲拍了片才知道,娇贵而无用的尾椎骨已经折断。

D.那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。

8.下列句子中,标点符号使用正确的一句是( )

A.小河对岸三、四里外是浅山,好似细浪微波,线条柔和,蜿蜒起伏,连接着高高的远山。

B.证券交易所内那些穿红马甲的人便是经纪人,穿黄马甲的人则是管理和服务人员;这是全世界都统一的。

C.他从报上看到某大学研究生院和《中国文化》编委会联合主办《中国文化与世界文化暑期讲习班》的招生启事,立刻写信去报名。

D.我双手合十,面向各拉丹冬威严的雪峰行了跪拜大礼,虔诚而愚蠢﹣﹣各拉丹冬是男性神,据说这方圣地并不欢迎女人,不久它便让我领教了一番。

9.下列对课文理解不正确的一项是( )

A.《壶口瀑布》是一篇托物言志的游记散文,作者用形象生动的语言,细致地描绘了壶口瀑布磅礴、雄壮的气势。

B.《在长江源头各拉丹冬》中作者带领我们走进“各拉丹冬”,领略了那壮美的雪山和奇异的冰塔林的景色。

C.“……但见色彩斑斓,彩霞满天,白云缭绕,轻歌曼舞,那朵朵白云精美柔细,宛如游丝蛛网一般……洁白轻薄的云朵,微光闪烁,仿佛身披霓裳羽衣的纯洁天使”这一段选自马克,吐温的游记散文《登勃朗峰》。

D.在《一滴水经过丽江》中作者用诗一般的语言描写了丽江风景优美,景色宜人,建筑古朴,民风质朴,这篇散文展现在我们面前的是一幅立体丽江图,给人以清新优美的艺术感受。

二.综合读写(共2小题)

10.填空。

(1)《壶口瀑布》作者 ,山西霍州人,当代学者、新闻理论家、作家。在散文创作方面,他主攻 散文,深得古典山水文章的精髓,行文草木有灵,水石有韵。散文代表作有《夏感与秋思》等。

(2)壶口瀑布位于黄河中游 大峡谷,河床至此收束,形如“壶口”,河水急跌而下,汹涌澎湃,声震天地。

(3)《壶口瀑布》主要写了壶口瀑布在 和枯水季节的特点,重点写的是 的特点。其中雨季时壶口瀑布的特点是 ,枯水季节时的特点是 。

11.写作技法:拟人手法。

《一滴水经过丽江》最突出的写作特色就是拟人手法的运用,作者幻化成一滴水,把它经过丽江古城时所看到的美丽景色,所听到的声音及所感受的变化,都写得精彩绝伦。文章视角独特,构思新颖,显示了作者丰富的想象力。请你借鉴文中拟人手法,以动物或植物的视角写作,表达自己的真实感受。100字左右。

三.现代文阅读(共2小题)

12.课文《壶口瀑布》内容分析与理解。

第五段:从石头角度看——眼前河水的特点——坚忍不拔。

看罢水,我再细观察脚下的石。这些如钢似铁的顽物竟被水A_____ 得窟窟窍窍,如蜂窝杂陈,更有一些地方被B _____出一个个光溜溜的大坑,而整个龙槽就是这样被水齐齐地C_____ 下去,D_____ 出一道深沟。人常以柔情比水,但至柔至和的水一旦被压迫竟会这样怒不可遏。原来这柔和之中只有宽厚绝无软弱,当她忍耐到一定程度时就会以力相较,奋力抗争。据徐霞客游记中所载,当年壶口的位置还在这下游一千五百米处。你看,日夜不止,这柔和的水硬将铁硬的石一寸寸地剁去。

(1)请将三个动词“切”“凿”“旋”、分别填入文段三处方框中最恰当的地方:

A.

B.

C.

D.

(2)说说你对画线句的理解。

(3)“但至柔至和的水一旦被压迫竟会这样怒不可遏。原来这柔和之中只有宽厚绝无软弱,当她忍耐到一定程度时就会以力相较,奋力抗争。”一句中“怒”字用得非常贴切。请联系前后文,说说河水“怒”的表现。并说说你对这句句子的理解。

表现:

我的理解:

(4)文中“据徐霞客游记中所载”一句能否删去?为什么?

(基础篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级第五单元练习卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共9小题)

1.下列句子没有运用修辞手法的一项是( )

A.河谷里雾气弥漫,我们大着胆子下到滩里,那河就像一锅正沸着的水。

B.黄河在这里由宽而窄,由高到低,只见那平坦如席的大水像是被一个无形的大洞吸着,顿然拢成一束,向龙槽里隆隆冲去。

C.沟底飞转着一个个漩涡,当地人说,曾有一头黑猪掉进去,再漂上来时,浑身的毛竟被拔得一根不剩。

D.当然这么窄的壶口一时容不下这么多的水,于是洪流便向两边涌去,沿着龙槽的边沿轰然而下,平平的,大大的,浑厚庄重如一卷飞毯从空抖落。

【解答】A.句中使用了比喻的修辞手法,把河水比喻成沸水;

B.句中使用了比喻的修辞手法,把大水比喻成席;

C.句中未使用修辞手法;

D.句中使用了比喻的修辞手法,把洪流落下时的样子比喻成一卷飞毯。

故选:C。

【点评】做好本题要熟知各种修辞手法的特点,做到准确区分辨别,还要多做练习加以巩固。

2.你,孕育了五千年的华夏文明;你,是中华民族的摇篮。无论多么壮丽的词汇,都无法表达你的峰回路转,你的豪迈磅礴;无论多么神奇的画笔,都无法描绘你的汹涌澎湃,你的浩浩荡荡。你,一条伟大的河流,流淌出一个不屈的民族;你,一位坚强的母亲,成就了一群勇往直前的中国人。黄河,九曲黄河,让我们走进你璀璨的文化,去感受自豪与伟大吧!

下列诗句与黄河无关的一项( )

A.派出昆仑五色流,一支黄浊贯中州。

B.大漠孤烟直,长河落日圆。

C.日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。

D.峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。

【解答】ABD.都与黄河有关。

C.出自《忆江南》,这里所指的江南主要是长江下游的江浙一带。

故选:C。

【点评】解答这道题,要有比较扎实的语文基本功。这要求我们要养成多读书、多积累的好习惯,这样才能厚积薄发,提高解题的准确率。

3.下列词语书写无误的一项是( )

A.喧哗 苍劲 映照 五彩斑澜

B.蔓延 缭绕 颠簸 瞬息万变

C.陡峭 俯瞰 蜿蜒 名符其实

D.霎时 懈怠 恭顺 穿流不息

【解答】A.有误,“五彩斑澜”应写作“五彩斑斓”;

B.正确;

C.有误,“名符其实”应写作“名副其实”;

D.有误,“穿流不息”应写作“川流不息”。

故选:B。

【点评】做好本题需要平时积累课文中出现的生字词。

4.下列加点字注音准确无误的一项是( )

A.浪沫(mò) 雾霭(mái) 汩汩(gǔ) 怒不可遏(ě)

B.轧花(yà) 砾石(lì) 蠕动(rú) 接踵而至(chóng)

C.拾级(shè) 翌日(yì) 穹顶(qióng) 纷至沓来(tà)

D.草甸(diàn) 矗立(zhù) 翡翠(fěi) 如丝如缕(lǚ)

【解答】A.有误,“雾霭”的“霭”应读为“ǎi”,“怒不可遏”的“遏”应读为“è”;

B.有误,“接踵而至”的“踵”应读为“zhǒng”;

C.正确;

D.有误,“矗立”的“矗”应为“chù”;

故选:C。

【点评】易误读的常见字主要包括多音字、形近字和形声字。平时学习时要注意读准字音,了解字义,并做到准确书写。

5.根据句意依次填入下列横线上的词语最恰当的一项是( )

我确实想停下来,想被________入砚池中,被________到笔尖,被写成东巴象形文的“水”,________在店中,那样,来自全世界的人都看见我了。在又一座桥边,一个浇花人把手中的大壶________进了渠中。我立即投身进去,让这个浇花的妇人,把我带进了纳西人三坊一照壁的院子。

A.掺 蘸 摆 投 B.混 蘸 摆 投

C.混 蘸 挂 没 D.掺 蘸 挂 没

【解答】这个语段出自《一滴水经过丽江》,要求学生熟读文章,把握关键动词。第一空的动词前面有一个“被”字,“混”含有主动性,故应填“掺”,第三空“摆”不一定被看见,但是“挂”在店中,看到的人更多。

故选:D。

【点评】正确使用词语的基础是能够根据语境辨析词语的意义。汉语词语有许多是多义的,但是到了具体语境中,每个词就只能有一个确定的意义。

6.下列有关《在长江源头各拉丹冬》内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.本文记述了作者跟随摄制组在各拉丹冬游览时的所见所感。

B.到长江源头探险是十分困难的,作者就曾摔倒在冰河上,摔断了尾椎骨。

C.文中描写了雪域高原的壮美景色,表达了作者对大自然力量的敬畏和赞美。

D.在冰塔林的砾石滩上,作者找到了贝壳、植物的化石。

【解答】ABC.正确;

D.有误,在冰塔林的砾石滩上,作者没有找到贝壳、植物的化石。

故选:D。

【点评】考查对于课文内容理解的题,需要根据上课老师的讲解,尤其要结合本文的写作背景和中心来作答。

7.下列句子中,没有使用比喻修辞的一项是( )

A.的确,阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端。

B.这一壁冰山像屏风,精雕细刻着各种图案。

C.回那曲拍了片才知道,娇贵而无用的尾椎骨已经折断。

D.那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。

【解答】ABD.正确。

C.有误,此项并无喻体,所以不是比喻句。

故选:C。

【点评】比喻常见的三种类型:

(1)明喻:本体、喻词和喻体同时出现。常用的喻词有:像、好像、好似、如、有如、如同、恰似、仿佛。

(2)暗喻:本体、喻体同时出现,但用「是」、「成」、「成为」、「变为」等系词代替「像」一类的喻词。

(3)借喻:是比喻中的高级形式,运用它时要求本体与喻体的关系十分密切,所以在特定的语境中,由喻体就可以直接领会到本体。

8.下列句子中,标点符号使用正确的一句是( )

A.小河对岸三、四里外是浅山,好似细浪微波,线条柔和,蜿蜒起伏,连接着高高的远山。

B.证券交易所内那些穿红马甲的人便是经纪人,穿黄马甲的人则是管理和服务人员;这是全世界都统一的。

C.他从报上看到某大学研究生院和《中国文化》编委会联合主办《中国文化与世界文化暑期讲习班》的招生启事,立刻写信去报名。

D.我双手合十,面向各拉丹冬威严的雪峰行了跪拜大礼,虔诚而愚蠢﹣﹣各拉丹冬是男性神,据说这方圣地并不欢迎女人,不久它便让我领教了一番。

【解答】A.有误,去掉句中的顿号,因为连续两个数字表示约数,数字之间没有标点;

B.有误,“这是全世界都统一的”是总结前文,将分号改冒号;

C.有误,将第二个书名号改为引号,书名号用来标明书名、报刊名、篇章名、影剧名、歌曲名、图画名和法规文件等题名,而文艺晚会名、大赛名称、广电专栏名、证书名称、店名应该用引号;

D.正确;

故选:D。

【点评】解答此类问题,必须熟记分号、冒号、引号、括号、叹号、问号的用法,重点注意句子中分层时逗号、顿号、分号的综合运用,以及引号和冒号的综合应用。另外,还要根据语句关系判断标点运用是否正确。

9.下列对课文理解不正确的一项是( )

A.《壶口瀑布》是一篇托物言志的游记散文,作者用形象生动的语言,细致地描绘了壶口瀑布磅礴、雄壮的气势。

B.《在长江源头各拉丹冬》中作者带领我们走进“各拉丹冬”,领略了那壮美的雪山和奇异的冰塔林的景色。

C.“……但见色彩斑斓,彩霞满天,白云缭绕,轻歌曼舞,那朵朵白云精美柔细,宛如游丝蛛网一般……洁白轻薄的云朵,微光闪烁,仿佛身披霓裳羽衣的纯洁天使”这一段选自马克,吐温的游记散文《登勃朗峰》。

D.在《一滴水经过丽江》中作者用诗一般的语言描写了丽江风景优美,景色宜人,建筑古朴,民风质朴,这篇散文展现在我们面前的是一幅立体丽江图,给人以清新优美的艺术感受。

【解答】A.有误,《壶口瀑布》是一篇借景抒情的散文,而不是托物言志的游记散文。

BCD.正确;

故选:A。

【点评】做好本题需要平时学习中要做有心人,不断提高自己的概括能力和速读能力和理解能力。

二.综合读写(共2小题)

10.填空。

(1)《壶口瀑布》作者 梁衡 ,山西霍州人,当代学者、新闻理论家、作家。在散文创作方面,他主攻 山水 散文,深得古典山水文章的精髓,行文草木有灵,水石有韵。散文代表作有《夏感与秋思》等。

(2)壶口瀑布位于黄河中游 秦晋 大峡谷,河床至此收束,形如“壶口”,河水急跌而下,汹涌澎湃,声震天地。

(3)《壶口瀑布》主要写了壶口瀑布在 雨季 和枯水季节的特点,重点写的是 雨季 的特点。其中雨季时壶口瀑布的特点是 水势浩大 ,枯水季节时的特点是 刚柔相济 。

【解答】答案:

(1)梁衡;山水

(2)秦晋

(3)雨季;雨季;水势浩大;刚柔相济

【点评】文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读文章的相关情节,根据问题作答即可。

11.写作技法:拟人手法。

《一滴水经过丽江》最突出的写作特色就是拟人手法的运用,作者幻化成一滴水,把它经过丽江古城时所看到的美丽景色,所听到的声音及所感受的变化,都写得精彩绝伦。文章视角独特,构思新颖,显示了作者丰富的想象力。请你借鉴文中拟人手法,以动物或植物的视角写作,表达自己的真实感受。100字左右。

【解答】答案:

示例:我是一只勤奋的小鸟,早早地飞出鸟巢寻觅食物,我听见泉水在叮叮咚咚地歌唱,看见美丽的花儿竞相绽放。微风不燥,天气正好,湛蓝的天空中,几朵洁白的云朵点缀其间,一望无际的大草原上,美丽的羊群在奔跑,活泼可爱的孩子们在玩耍……那是一个美丽世界。

【点评】拟人的好处是:借助丰富的想像,把物当成人来写,或把人当成物来写,或把甲物当成乙物来写。作用:能启发读者想像,令文章更生动。

三.现代文阅读(共2小题)

12.课文《壶口瀑布》内容分析与理解。

第五段:从石头角度看——眼前河水的特点——坚忍不拔。

看罢水,我再细观察脚下的石。这些如钢似铁的顽物竟被水A_____ 得窟窟窍窍,如蜂窝杂陈,更有一些地方被B _____出一个个光溜溜的大坑,而整个龙槽就是这样被水齐齐地C_____ 下去,D_____ 出一道深沟。人常以柔情比水,但至柔至和的水一旦被压迫竟会这样怒不可遏。原来这柔和之中只有宽厚绝无软弱,当她忍耐到一定程度时就会以力相较,奋力抗争。据徐霞客游记中所载,当年壶口的位置还在这下游一千五百米处。你看,日夜不止,这柔和的水硬将铁硬的石一寸寸地剁去。

(1)请将三个动词“切”“凿”“旋”、分别填入文段三处方框中最恰当的地方:

A. 凿

B. 旋

C. 切

D. 切

(2)说说你对画线句的理解。

(3)“但至柔至和的水一旦被压迫竟会这样怒不可遏。原来这柔和之中只有宽厚绝无软弱,当她忍耐到一定程度时就会以力相较,奋力抗争。”一句中“怒”字用得非常贴切。请联系前后文,说说河水“怒”的表现。并说说你对这句句子的理解。

表现: “怒”表现在:“凿”、“旋”、“切”、“剁”等一连串动作,逼真地表现出黄河水愤怒时的力量之大。

我的理解: 这句句子借水喻人,赋予水以人的感情:“柔和之中有宽厚绝无软弱”。借助黄河水,生动地写出了中华民族有耐力,有钢铁般的意志。她勇于反抗,奋力抗争,有坚忍不拔的精神。

(4)文中“据徐霞客游记中所载”一句能否删去?为什么?

【解答】(1)本题考查词语运用。第一空,结合“窟窟窍窍,如蜂窝杂陈”分析,“凿”意思打孔;挖掘。第二空,“旋”与“光溜溜的大坑”搭配恰当。第三空,结合“而整个龙槽就是这样被水齐齐地”分析,故为“切”。第四空,“切”这里指用刀斩、切出一道深沟。

(2)本题考查理解与分析能力。从“这些如钢似铁的顽物竟被水凿得窟窟窍窍,如蜂窝杂陈,更有一些地方被旋出一个个光溜溜的大坑”可知,“窟窟隆座”“蜂窝”“大坑”等词语,衬托“瀑”的冲击力强大,所以写脚下的“石”,实际是在间接(侧面)描写“水”,写出水势的凶猛。

(3)本题考查词语的含义即作用的理解。要读懂上下文的情节内容。可提取相关的词语作答。如“怒”主要体现在“凿”“旋”“切”“剁”等几个方面上,而这些动词,逼真地表现出黄河水愤怒时的力量之大。答这个“怒”字的作用,应主要从表现黄河水形象的角度考虑答案。“宽厚绝无软弱,当她忍耐到一定程度时就会以力相较,奋力抗争”运用了拟人的修辞手法。表面上写的是黄河水,实际上写的是中华民族。把中华民族那种钢铁般的意志和勇于反抗,奋力抗争,坚韧不拔的品格刻画了出来。读懂文章内容并理解文章中心是作答的关键。

(4)本题考查文章内容理解。

根据“据徐霞客游记中所载,当年壶口的位置还在这下游一千五百米处。你看,日夜不止,这柔和的水硬将铁硬的石一寸寸地剁去”这句话表现了“日夜不停的河水”“柔和之中只有宽厚绝无软弱”,突出了黄河水的力量之大,可知不能去掉,因为这句话增加了文章的说服性。

答案:

(1)A.凿 B.旋 C.切 D.切

(2)运用形象的动词和生动的比喻,赞颂了黄河水流之大,力量之大。

(3)“怒”表现在:“凿”、“旋”、“切”、“剁”等一连串动作,逼真地表现出黄河水愤怒时的力量之大。我的理解:这句句子借水喻人,赋予水以人的感情:“柔和之中有宽厚绝无软弱”。借助黄河水,生动地写出了中华民族有耐力,有钢铁般的意志。她勇于反抗,奋力抗争,有坚忍不拔的精神。

(4)不能。因为这句话写出了“当年壶口的位置还在这下游一千五百米处”是有据可查的。

【点评】信息的筛选、分析、提取这类题,做题时,应首先明确信息筛选的方向,有了明确的目的,就有了筛选的范围和标准;其次是正确理解所找信息的内涵,从而进行恰当取舍,避免有所偏颇或答非所问。

第1页(共1页)

一.选择题(共9小题)

1.下列句子没有运用修辞手法的一项是( )

A.河谷里雾气弥漫,我们大着胆子下到滩里,那河就像一锅正沸着的水。

B.黄河在这里由宽而窄,由高到低,只见那平坦如席的大水像是被一个无形的大洞吸着,顿然拢成一束,向龙槽里隆隆冲去。

C.沟底飞转着一个个漩涡,当地人说,曾有一头黑猪掉进去,再漂上来时,浑身的毛竟被拔得一根不剩。

D.当然这么窄的壶口一时容不下这么多的水,于是洪流便向两边涌去,沿着龙槽的边沿轰然而下,平平的,大大的,浑厚庄重如一卷飞毯从空抖落。

2.你,孕育了五千年的华夏文明;你,是中华民族的摇篮。无论多么壮丽的词汇,都无法表达你的峰回路转,你的豪迈磅礴;无论多么神奇的画笔,都无法描绘你的汹涌澎湃,你的浩浩荡荡。你,一条伟大的河流,流淌出一个不屈的民族;你,一位坚强的母亲,成就了一群勇往直前的中国人。黄河,九曲黄河,让我们走进你璀璨的文化,去感受自豪与伟大吧!

下列诗句与黄河无关的一项( )

A.派出昆仑五色流,一支黄浊贯中州。

B.大漠孤烟直,长河落日圆。

C.日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。

D.峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。

3.下列词语书写无误的一项是( )

A.喧哗 苍劲 映照 五彩斑澜

B.蔓延 缭绕 颠簸 瞬息万变

C.陡峭 俯瞰 蜿蜒 名符其实

D.霎时 懈怠 恭顺 穿流不息

4.下列加点字注音准确无误的一项是( )

A.浪沫(mò) 雾霭(mái) 汩汩(gǔ) 怒不可遏(ě)

B.轧花(yà) 砾石(lì) 蠕动(rú) 接踵而至(chóng)

C.拾级(shè) 翌日(yì) 穹顶(qióng) 纷至沓来(tà)

D.草甸(diàn) 矗立(zhù) 翡翠(fěi) 如丝如缕(lǚ)

5.根据句意依次填入下列横线上的词语最恰当的一项是( )

我确实想停下来,想被________入砚池中,被________到笔尖,被写成东巴象形文的“水”,________在店中,那样,来自全世界的人都看见我了。在又一座桥边,一个浇花人把手中的大壶________进了渠中。我立即投身进去,让这个浇花的妇人,把我带进了纳西人三坊一照壁的院子。

A.掺 蘸 摆 投 B.混 蘸 摆 投

C.混 蘸 挂 没 D.掺 蘸 挂 没

6.下列有关《在长江源头各拉丹冬》内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.本文记述了作者跟随摄制组在各拉丹冬游览时的所见所感。

B.到长江源头探险是十分困难的,作者就曾摔倒在冰河上,摔断了尾椎骨。

C.文中描写了雪域高原的壮美景色,表达了作者对大自然力量的敬畏和赞美。

D.在冰塔林的砾石滩上,作者找到了贝壳、植物的化石。

7.下列句子中,没有使用比喻修辞的一项是( )

A.的确,阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端。

B.这一壁冰山像屏风,精雕细刻着各种图案。

C.回那曲拍了片才知道,娇贵而无用的尾椎骨已经折断。

D.那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。

8.下列句子中,标点符号使用正确的一句是( )

A.小河对岸三、四里外是浅山,好似细浪微波,线条柔和,蜿蜒起伏,连接着高高的远山。

B.证券交易所内那些穿红马甲的人便是经纪人,穿黄马甲的人则是管理和服务人员;这是全世界都统一的。

C.他从报上看到某大学研究生院和《中国文化》编委会联合主办《中国文化与世界文化暑期讲习班》的招生启事,立刻写信去报名。

D.我双手合十,面向各拉丹冬威严的雪峰行了跪拜大礼,虔诚而愚蠢﹣﹣各拉丹冬是男性神,据说这方圣地并不欢迎女人,不久它便让我领教了一番。

9.下列对课文理解不正确的一项是( )

A.《壶口瀑布》是一篇托物言志的游记散文,作者用形象生动的语言,细致地描绘了壶口瀑布磅礴、雄壮的气势。

B.《在长江源头各拉丹冬》中作者带领我们走进“各拉丹冬”,领略了那壮美的雪山和奇异的冰塔林的景色。

C.“……但见色彩斑斓,彩霞满天,白云缭绕,轻歌曼舞,那朵朵白云精美柔细,宛如游丝蛛网一般……洁白轻薄的云朵,微光闪烁,仿佛身披霓裳羽衣的纯洁天使”这一段选自马克,吐温的游记散文《登勃朗峰》。

D.在《一滴水经过丽江》中作者用诗一般的语言描写了丽江风景优美,景色宜人,建筑古朴,民风质朴,这篇散文展现在我们面前的是一幅立体丽江图,给人以清新优美的艺术感受。

二.综合读写(共2小题)

10.填空。

(1)《壶口瀑布》作者 ,山西霍州人,当代学者、新闻理论家、作家。在散文创作方面,他主攻 散文,深得古典山水文章的精髓,行文草木有灵,水石有韵。散文代表作有《夏感与秋思》等。

(2)壶口瀑布位于黄河中游 大峡谷,河床至此收束,形如“壶口”,河水急跌而下,汹涌澎湃,声震天地。

(3)《壶口瀑布》主要写了壶口瀑布在 和枯水季节的特点,重点写的是 的特点。其中雨季时壶口瀑布的特点是 ,枯水季节时的特点是 。

11.写作技法:拟人手法。

《一滴水经过丽江》最突出的写作特色就是拟人手法的运用,作者幻化成一滴水,把它经过丽江古城时所看到的美丽景色,所听到的声音及所感受的变化,都写得精彩绝伦。文章视角独特,构思新颖,显示了作者丰富的想象力。请你借鉴文中拟人手法,以动物或植物的视角写作,表达自己的真实感受。100字左右。

三.现代文阅读(共2小题)

12.课文《壶口瀑布》内容分析与理解。

第五段:从石头角度看——眼前河水的特点——坚忍不拔。

看罢水,我再细观察脚下的石。这些如钢似铁的顽物竟被水A_____ 得窟窟窍窍,如蜂窝杂陈,更有一些地方被B _____出一个个光溜溜的大坑,而整个龙槽就是这样被水齐齐地C_____ 下去,D_____ 出一道深沟。人常以柔情比水,但至柔至和的水一旦被压迫竟会这样怒不可遏。原来这柔和之中只有宽厚绝无软弱,当她忍耐到一定程度时就会以力相较,奋力抗争。据徐霞客游记中所载,当年壶口的位置还在这下游一千五百米处。你看,日夜不止,这柔和的水硬将铁硬的石一寸寸地剁去。

(1)请将三个动词“切”“凿”“旋”、分别填入文段三处方框中最恰当的地方:

A.

B.

C.

D.

(2)说说你对画线句的理解。

(3)“但至柔至和的水一旦被压迫竟会这样怒不可遏。原来这柔和之中只有宽厚绝无软弱,当她忍耐到一定程度时就会以力相较,奋力抗争。”一句中“怒”字用得非常贴切。请联系前后文,说说河水“怒”的表现。并说说你对这句句子的理解。

表现:

我的理解:

(4)文中“据徐霞客游记中所载”一句能否删去?为什么?

(基础篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级第五单元练习卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共9小题)

1.下列句子没有运用修辞手法的一项是( )

A.河谷里雾气弥漫,我们大着胆子下到滩里,那河就像一锅正沸着的水。

B.黄河在这里由宽而窄,由高到低,只见那平坦如席的大水像是被一个无形的大洞吸着,顿然拢成一束,向龙槽里隆隆冲去。

C.沟底飞转着一个个漩涡,当地人说,曾有一头黑猪掉进去,再漂上来时,浑身的毛竟被拔得一根不剩。

D.当然这么窄的壶口一时容不下这么多的水,于是洪流便向两边涌去,沿着龙槽的边沿轰然而下,平平的,大大的,浑厚庄重如一卷飞毯从空抖落。

【解答】A.句中使用了比喻的修辞手法,把河水比喻成沸水;

B.句中使用了比喻的修辞手法,把大水比喻成席;

C.句中未使用修辞手法;

D.句中使用了比喻的修辞手法,把洪流落下时的样子比喻成一卷飞毯。

故选:C。

【点评】做好本题要熟知各种修辞手法的特点,做到准确区分辨别,还要多做练习加以巩固。

2.你,孕育了五千年的华夏文明;你,是中华民族的摇篮。无论多么壮丽的词汇,都无法表达你的峰回路转,你的豪迈磅礴;无论多么神奇的画笔,都无法描绘你的汹涌澎湃,你的浩浩荡荡。你,一条伟大的河流,流淌出一个不屈的民族;你,一位坚强的母亲,成就了一群勇往直前的中国人。黄河,九曲黄河,让我们走进你璀璨的文化,去感受自豪与伟大吧!

下列诗句与黄河无关的一项( )

A.派出昆仑五色流,一支黄浊贯中州。

B.大漠孤烟直,长河落日圆。

C.日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。

D.峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。

【解答】ABD.都与黄河有关。

C.出自《忆江南》,这里所指的江南主要是长江下游的江浙一带。

故选:C。

【点评】解答这道题,要有比较扎实的语文基本功。这要求我们要养成多读书、多积累的好习惯,这样才能厚积薄发,提高解题的准确率。

3.下列词语书写无误的一项是( )

A.喧哗 苍劲 映照 五彩斑澜

B.蔓延 缭绕 颠簸 瞬息万变

C.陡峭 俯瞰 蜿蜒 名符其实

D.霎时 懈怠 恭顺 穿流不息

【解答】A.有误,“五彩斑澜”应写作“五彩斑斓”;

B.正确;

C.有误,“名符其实”应写作“名副其实”;

D.有误,“穿流不息”应写作“川流不息”。

故选:B。

【点评】做好本题需要平时积累课文中出现的生字词。

4.下列加点字注音准确无误的一项是( )

A.浪沫(mò) 雾霭(mái) 汩汩(gǔ) 怒不可遏(ě)

B.轧花(yà) 砾石(lì) 蠕动(rú) 接踵而至(chóng)

C.拾级(shè) 翌日(yì) 穹顶(qióng) 纷至沓来(tà)

D.草甸(diàn) 矗立(zhù) 翡翠(fěi) 如丝如缕(lǚ)

【解答】A.有误,“雾霭”的“霭”应读为“ǎi”,“怒不可遏”的“遏”应读为“è”;

B.有误,“接踵而至”的“踵”应读为“zhǒng”;

C.正确;

D.有误,“矗立”的“矗”应为“chù”;

故选:C。

【点评】易误读的常见字主要包括多音字、形近字和形声字。平时学习时要注意读准字音,了解字义,并做到准确书写。

5.根据句意依次填入下列横线上的词语最恰当的一项是( )

我确实想停下来,想被________入砚池中,被________到笔尖,被写成东巴象形文的“水”,________在店中,那样,来自全世界的人都看见我了。在又一座桥边,一个浇花人把手中的大壶________进了渠中。我立即投身进去,让这个浇花的妇人,把我带进了纳西人三坊一照壁的院子。

A.掺 蘸 摆 投 B.混 蘸 摆 投

C.混 蘸 挂 没 D.掺 蘸 挂 没

【解答】这个语段出自《一滴水经过丽江》,要求学生熟读文章,把握关键动词。第一空的动词前面有一个“被”字,“混”含有主动性,故应填“掺”,第三空“摆”不一定被看见,但是“挂”在店中,看到的人更多。

故选:D。

【点评】正确使用词语的基础是能够根据语境辨析词语的意义。汉语词语有许多是多义的,但是到了具体语境中,每个词就只能有一个确定的意义。

6.下列有关《在长江源头各拉丹冬》内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.本文记述了作者跟随摄制组在各拉丹冬游览时的所见所感。

B.到长江源头探险是十分困难的,作者就曾摔倒在冰河上,摔断了尾椎骨。

C.文中描写了雪域高原的壮美景色,表达了作者对大自然力量的敬畏和赞美。

D.在冰塔林的砾石滩上,作者找到了贝壳、植物的化石。

【解答】ABC.正确;

D.有误,在冰塔林的砾石滩上,作者没有找到贝壳、植物的化石。

故选:D。

【点评】考查对于课文内容理解的题,需要根据上课老师的讲解,尤其要结合本文的写作背景和中心来作答。

7.下列句子中,没有使用比喻修辞的一项是( )

A.的确,阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端。

B.这一壁冰山像屏风,精雕细刻着各种图案。

C.回那曲拍了片才知道,娇贵而无用的尾椎骨已经折断。

D.那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。

【解答】ABD.正确。

C.有误,此项并无喻体,所以不是比喻句。

故选:C。

【点评】比喻常见的三种类型:

(1)明喻:本体、喻词和喻体同时出现。常用的喻词有:像、好像、好似、如、有如、如同、恰似、仿佛。

(2)暗喻:本体、喻体同时出现,但用「是」、「成」、「成为」、「变为」等系词代替「像」一类的喻词。

(3)借喻:是比喻中的高级形式,运用它时要求本体与喻体的关系十分密切,所以在特定的语境中,由喻体就可以直接领会到本体。

8.下列句子中,标点符号使用正确的一句是( )

A.小河对岸三、四里外是浅山,好似细浪微波,线条柔和,蜿蜒起伏,连接着高高的远山。

B.证券交易所内那些穿红马甲的人便是经纪人,穿黄马甲的人则是管理和服务人员;这是全世界都统一的。

C.他从报上看到某大学研究生院和《中国文化》编委会联合主办《中国文化与世界文化暑期讲习班》的招生启事,立刻写信去报名。

D.我双手合十,面向各拉丹冬威严的雪峰行了跪拜大礼,虔诚而愚蠢﹣﹣各拉丹冬是男性神,据说这方圣地并不欢迎女人,不久它便让我领教了一番。

【解答】A.有误,去掉句中的顿号,因为连续两个数字表示约数,数字之间没有标点;

B.有误,“这是全世界都统一的”是总结前文,将分号改冒号;

C.有误,将第二个书名号改为引号,书名号用来标明书名、报刊名、篇章名、影剧名、歌曲名、图画名和法规文件等题名,而文艺晚会名、大赛名称、广电专栏名、证书名称、店名应该用引号;

D.正确;

故选:D。

【点评】解答此类问题,必须熟记分号、冒号、引号、括号、叹号、问号的用法,重点注意句子中分层时逗号、顿号、分号的综合运用,以及引号和冒号的综合应用。另外,还要根据语句关系判断标点运用是否正确。

9.下列对课文理解不正确的一项是( )

A.《壶口瀑布》是一篇托物言志的游记散文,作者用形象生动的语言,细致地描绘了壶口瀑布磅礴、雄壮的气势。

B.《在长江源头各拉丹冬》中作者带领我们走进“各拉丹冬”,领略了那壮美的雪山和奇异的冰塔林的景色。

C.“……但见色彩斑斓,彩霞满天,白云缭绕,轻歌曼舞,那朵朵白云精美柔细,宛如游丝蛛网一般……洁白轻薄的云朵,微光闪烁,仿佛身披霓裳羽衣的纯洁天使”这一段选自马克,吐温的游记散文《登勃朗峰》。

D.在《一滴水经过丽江》中作者用诗一般的语言描写了丽江风景优美,景色宜人,建筑古朴,民风质朴,这篇散文展现在我们面前的是一幅立体丽江图,给人以清新优美的艺术感受。

【解答】A.有误,《壶口瀑布》是一篇借景抒情的散文,而不是托物言志的游记散文。

BCD.正确;

故选:A。

【点评】做好本题需要平时学习中要做有心人,不断提高自己的概括能力和速读能力和理解能力。

二.综合读写(共2小题)

10.填空。

(1)《壶口瀑布》作者 梁衡 ,山西霍州人,当代学者、新闻理论家、作家。在散文创作方面,他主攻 山水 散文,深得古典山水文章的精髓,行文草木有灵,水石有韵。散文代表作有《夏感与秋思》等。

(2)壶口瀑布位于黄河中游 秦晋 大峡谷,河床至此收束,形如“壶口”,河水急跌而下,汹涌澎湃,声震天地。

(3)《壶口瀑布》主要写了壶口瀑布在 雨季 和枯水季节的特点,重点写的是 雨季 的特点。其中雨季时壶口瀑布的特点是 水势浩大 ,枯水季节时的特点是 刚柔相济 。

【解答】答案:

(1)梁衡;山水

(2)秦晋

(3)雨季;雨季;水势浩大;刚柔相济

【点评】文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读文章的相关情节,根据问题作答即可。

11.写作技法:拟人手法。

《一滴水经过丽江》最突出的写作特色就是拟人手法的运用,作者幻化成一滴水,把它经过丽江古城时所看到的美丽景色,所听到的声音及所感受的变化,都写得精彩绝伦。文章视角独特,构思新颖,显示了作者丰富的想象力。请你借鉴文中拟人手法,以动物或植物的视角写作,表达自己的真实感受。100字左右。

【解答】答案:

示例:我是一只勤奋的小鸟,早早地飞出鸟巢寻觅食物,我听见泉水在叮叮咚咚地歌唱,看见美丽的花儿竞相绽放。微风不燥,天气正好,湛蓝的天空中,几朵洁白的云朵点缀其间,一望无际的大草原上,美丽的羊群在奔跑,活泼可爱的孩子们在玩耍……那是一个美丽世界。

【点评】拟人的好处是:借助丰富的想像,把物当成人来写,或把人当成物来写,或把甲物当成乙物来写。作用:能启发读者想像,令文章更生动。

三.现代文阅读(共2小题)

12.课文《壶口瀑布》内容分析与理解。

第五段:从石头角度看——眼前河水的特点——坚忍不拔。

看罢水,我再细观察脚下的石。这些如钢似铁的顽物竟被水A_____ 得窟窟窍窍,如蜂窝杂陈,更有一些地方被B _____出一个个光溜溜的大坑,而整个龙槽就是这样被水齐齐地C_____ 下去,D_____ 出一道深沟。人常以柔情比水,但至柔至和的水一旦被压迫竟会这样怒不可遏。原来这柔和之中只有宽厚绝无软弱,当她忍耐到一定程度时就会以力相较,奋力抗争。据徐霞客游记中所载,当年壶口的位置还在这下游一千五百米处。你看,日夜不止,这柔和的水硬将铁硬的石一寸寸地剁去。

(1)请将三个动词“切”“凿”“旋”、分别填入文段三处方框中最恰当的地方:

A. 凿

B. 旋

C. 切

D. 切

(2)说说你对画线句的理解。

(3)“但至柔至和的水一旦被压迫竟会这样怒不可遏。原来这柔和之中只有宽厚绝无软弱,当她忍耐到一定程度时就会以力相较,奋力抗争。”一句中“怒”字用得非常贴切。请联系前后文,说说河水“怒”的表现。并说说你对这句句子的理解。

表现: “怒”表现在:“凿”、“旋”、“切”、“剁”等一连串动作,逼真地表现出黄河水愤怒时的力量之大。

我的理解: 这句句子借水喻人,赋予水以人的感情:“柔和之中有宽厚绝无软弱”。借助黄河水,生动地写出了中华民族有耐力,有钢铁般的意志。她勇于反抗,奋力抗争,有坚忍不拔的精神。

(4)文中“据徐霞客游记中所载”一句能否删去?为什么?

【解答】(1)本题考查词语运用。第一空,结合“窟窟窍窍,如蜂窝杂陈”分析,“凿”意思打孔;挖掘。第二空,“旋”与“光溜溜的大坑”搭配恰当。第三空,结合“而整个龙槽就是这样被水齐齐地”分析,故为“切”。第四空,“切”这里指用刀斩、切出一道深沟。

(2)本题考查理解与分析能力。从“这些如钢似铁的顽物竟被水凿得窟窟窍窍,如蜂窝杂陈,更有一些地方被旋出一个个光溜溜的大坑”可知,“窟窟隆座”“蜂窝”“大坑”等词语,衬托“瀑”的冲击力强大,所以写脚下的“石”,实际是在间接(侧面)描写“水”,写出水势的凶猛。

(3)本题考查词语的含义即作用的理解。要读懂上下文的情节内容。可提取相关的词语作答。如“怒”主要体现在“凿”“旋”“切”“剁”等几个方面上,而这些动词,逼真地表现出黄河水愤怒时的力量之大。答这个“怒”字的作用,应主要从表现黄河水形象的角度考虑答案。“宽厚绝无软弱,当她忍耐到一定程度时就会以力相较,奋力抗争”运用了拟人的修辞手法。表面上写的是黄河水,实际上写的是中华民族。把中华民族那种钢铁般的意志和勇于反抗,奋力抗争,坚韧不拔的品格刻画了出来。读懂文章内容并理解文章中心是作答的关键。

(4)本题考查文章内容理解。

根据“据徐霞客游记中所载,当年壶口的位置还在这下游一千五百米处。你看,日夜不止,这柔和的水硬将铁硬的石一寸寸地剁去”这句话表现了“日夜不停的河水”“柔和之中只有宽厚绝无软弱”,突出了黄河水的力量之大,可知不能去掉,因为这句话增加了文章的说服性。

答案:

(1)A.凿 B.旋 C.切 D.切

(2)运用形象的动词和生动的比喻,赞颂了黄河水流之大,力量之大。

(3)“怒”表现在:“凿”、“旋”、“切”、“剁”等一连串动作,逼真地表现出黄河水愤怒时的力量之大。我的理解:这句句子借水喻人,赋予水以人的感情:“柔和之中有宽厚绝无软弱”。借助黄河水,生动地写出了中华民族有耐力,有钢铁般的意志。她勇于反抗,奋力抗争,有坚忍不拔的精神。

(4)不能。因为这句话写出了“当年壶口的位置还在这下游一千五百米处”是有据可查的。

【点评】信息的筛选、分析、提取这类题,做题时,应首先明确信息筛选的方向,有了明确的目的,就有了筛选的范围和标准;其次是正确理解所找信息的内涵,从而进行恰当取舍,避免有所偏颇或答非所问。

第1页(共1页)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读