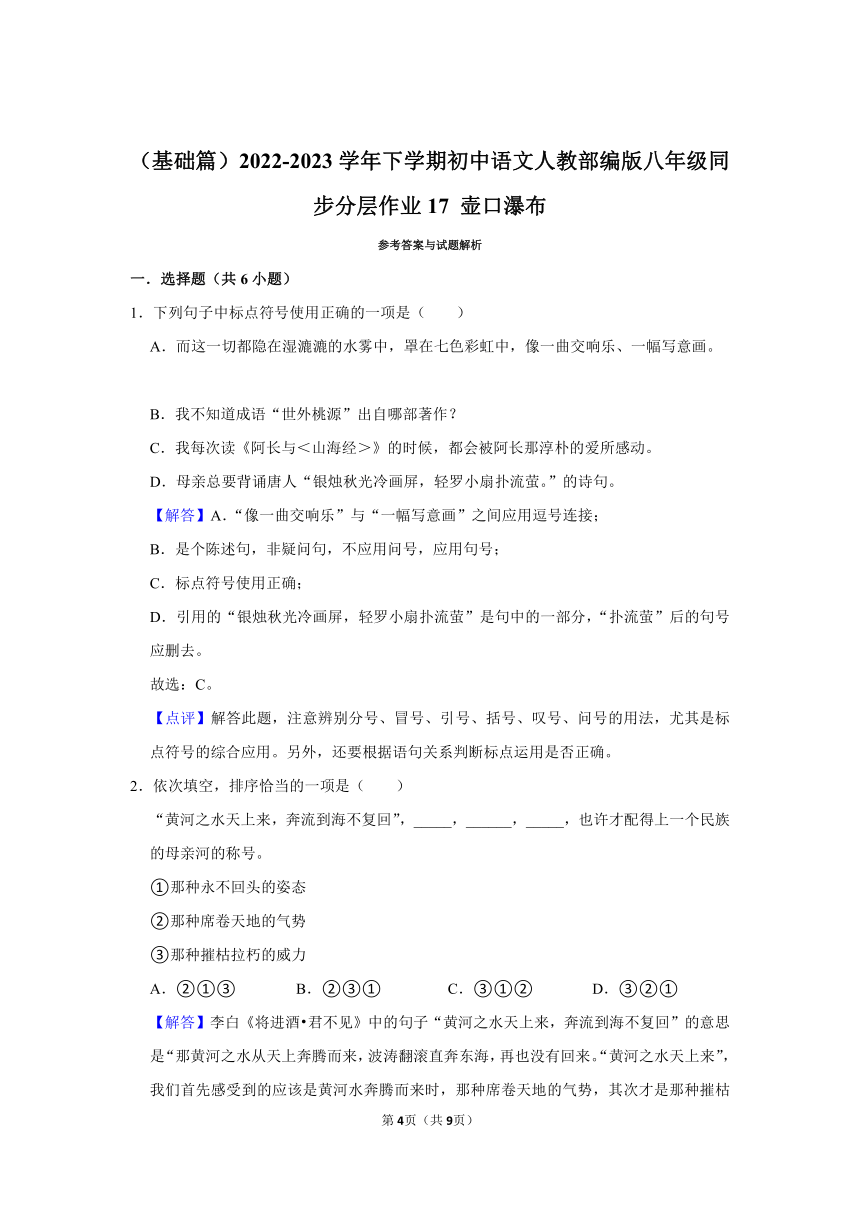

(基础篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级同步分层作业17 壶口瀑布(含解析)

文档属性

| 名称 | (基础篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级同步分层作业17 壶口瀑布(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 45.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-30 17:20:34 | ||

图片预览

文档简介

(基础篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级同步分层作业17 壶口瀑布

一.选择题(共6小题)

1.下列句子中标点符号使用正确的一项是( )

A.而这一切都隐在湿漉漉的水雾中,罩在七色彩虹中,像一曲交响乐、一幅写意画。

B.我不知道成语“世外桃源”出自哪部著作?

C.我每次读《阿长与<山海经>》的时候,都会被阿长那淳朴的爱所感动。

D.母亲总要背诵唐人“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。”的诗句。

2.依次填空,排序恰当的一项是( )

“黄河之水天上来,奔流到海不复回”,_____,______,_____,也许才配得上一个民族的母亲河的称号。

①那种永不回头的姿态

②那种席卷天地的气势

③那种摧枯拉朽的威力

A.②①③ B.②③① C.③①② D.③②①

3.请为下面句中横线处选择恰当的项。

果然,车还在半山腰就听见涛声隐隐如雷,河谷里雾气弥漫,我们大着胆子下到滩里,那河就像 。( )

A.一匹宽广的缎子 B.一条咆哮的巨龙

C.一锅正沸着的水 D.一场无比喧嚣的盛宴

4.下列加点词语读音有误的一组是( )

A.铸成(zhù) 潺潺(chán) 告诫(jiè)

B.推搡(sǎng) 弥漫(mí) 霎时(shà)

C.驰骋(chěn) 漩涡(wō) 寒噤(jìng)

D.雾霭(ǎi) 迂回(yū) 出轧(zhá)

5.下列句子中,加点词语使用不正确的一项是( )

A.面对敌人的暴行,革命志士怒不可遏。

B.这部电影的场面很壮观,攻击时千军万马一拥而上,真是扣人心弦。

C.他为官清廉,到任何地方调查都不喜欢前呼后拥。

D.自习室非常安静,他不小心把铅笔掉在地上,尽管声音很轻但听得很清楚,震耳欲聋的。

6.下列各组词语中书写有误的一项是( )

A.告诫 如丝如缕 寒噤 怒不可遏

B.弥漫 勇往直前 迂回 前呼后拥

C.横溢 推推搡搡 漩涡 千军万马

D.刹时 博大宽厚 驰骋 振耳欲聋

二.基础知识(共1小题)

7.全文《壶口瀑布》写了作者 次到壶口看瀑布的情形。课文第二段,写 壶口瀑布,给他留下了深刻的印象。第三至五段,写 。这一次,壶口瀑布给他留下的印象是声势浩荡。第六段中“黄河博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗;死地必生,勇往直前”几句,写出了作者 。

三.解答题(共1小题)

8.课堂探究。

(1)壶口瀑布的地点在哪里?作者几次到过壶口瀑布?

(2)《壶口瀑布》作者写了壶口瀑布的水之后,还写了什么?有什么作用?

(3)《壶口瀑布》作者是怎样将水的各种形态与人的各种感情联系起来的?

四.现代文阅读(共1小题)

9.课文《壶口瀑布》内容分析与理解。

第五段:从石头角度看——眼前河水的特点——坚忍不拔。

看罢水,我再细观察脚下的石。这些如钢似铁的顽物竟被水A_____ 得窟窟窍窍,如蜂窝杂陈,更有一些地方被B _____出一个个光溜溜的大坑,而整个龙槽就是这样被水齐齐地C_____ 下去,D_____ 出一道深沟。人常以柔情比水,但至柔至和的水一旦被压迫竟会这样怒不可遏。原来这柔和之中只有宽厚绝无软弱,当她忍耐到一定程度时就会以力相较,奋力抗争。据徐霞客游记中所载,当年壶口的位置还在这下游一千五百米处。你看,日夜不止,这柔和的水硬将铁硬的石一寸寸地剁去。

(1)请将三个动词“切”“凿”“旋”、分别填入文段三处方框中最恰当的地方:

A.

B.

C.

D.

(2)说说你对画线句的理解。

(3)“但至柔至和的水一旦被压迫竟会这样怒不可遏。原来这柔和之中只有宽厚绝无软弱,当她忍耐到一定程度时就会以力相较,奋力抗争。”一句中“怒”字用得非常贴切。请联系前后文,说说河水“怒”的表现。并说说你对这句句子的理解。

表现:

我的理解:

(4)文中“据徐霞客游记中所载”一句能否删去?为什么?

(基础篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级同步分层作业17 壶口瀑布

参考答案与试题解析

一.选择题(共6小题)

1.下列句子中标点符号使用正确的一项是( )

A.而这一切都隐在湿漉漉的水雾中,罩在七色彩虹中,像一曲交响乐、一幅写意画。

B.我不知道成语“世外桃源”出自哪部著作?

C.我每次读《阿长与<山海经>》的时候,都会被阿长那淳朴的爱所感动。

D.母亲总要背诵唐人“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。”的诗句。

【解答】A.“像一曲交响乐”与“一幅写意画”之间应用逗号连接;

B.是个陈述句,非疑问句,不应用问号,应用句号;

C.标点符号使用正确;

D.引用的“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤”是句中的一部分,“扑流萤”后的句号应删去。

故选:C。

【点评】解答此题,注意辨别分号、冒号、引号、括号、叹号、问号的用法,尤其是标点符号的综合应用。另外,还要根据语句关系判断标点运用是否正确。

2.依次填空,排序恰当的一项是( )

“黄河之水天上来,奔流到海不复回”,_____,______,_____,也许才配得上一个民族的母亲河的称号。

①那种永不回头的姿态

②那种席卷天地的气势

③那种摧枯拉朽的威力

A.②①③ B.②③① C.③①② D.③②①

【解答】李白《将进酒 君不见》中的句子“黄河之水天上来,奔流到海不复回”的意思是“那黄河之水从天上奔腾而来,波涛翻滚直奔东海,再也没有回来。“黄河之水天上来”,我们首先感受到的应该是黄河水奔腾而来时,那种席卷天地的气势,其次才是那种摧枯拉朽的威力。故②在③前面。“不复回”对应“永不回头的姿态”,故①句应放在最后。

故选:B。

【点评】解答句子的排序问题时,一定细读文段,注意选项中的关键性字词,理清句子之间的内在联系。整体感知语句,分析语句内容,注意前后语句中的标志性词语以及语句间的照应、搭配,根据这些加以选择。

3.请为下面句中横线处选择恰当的项。

果然,车还在半山腰就听见涛声隐隐如雷,河谷里雾气弥漫,我们大着胆子下到滩里,那河就像 。( )

A.一匹宽广的缎子 B.一条咆哮的巨龙

C.一锅正沸着的水 D.一场无比喧嚣的盛宴

【解答】通读语段,从“半山腰就听见涛声隐隐如雷,河谷里雾气弥漫”的描述可知,水势浩大,波涛起伏。滩里的水翻滚,应该选用“一锅正沸着的水”。其余三项比喻都不够贴切,不符合作者当时的所见所闻。

故选:C。

【点评】解答这道题我们要整体阅读语段,把握大意,再看局部,照顾前后句,注意上下句的联系、衔接和呼应,做到话题统一,句序合理,衔接和呼应自然。

4.下列加点词语读音有误的一组是( )

A.铸成(zhù) 潺潺(chán) 告诫(jiè)

B.推搡(sǎng) 弥漫(mí) 霎时(shà)

C.驰骋(chěn) 漩涡(wō) 寒噤(jìng)

D.雾霭(ǎi) 迂回(yū) 出轧(zhá)

【解答】ABD.正确;

C.错误,“驰骋”的“骋”应读“chěng”,“寒噤”的“噤”应读“jìn”。

故选:C。

【点评】本题要结合平时课文中所学词语来辨析字音,要结合汉字的拼写规则来掌握字的读音,对一些多音字、形近字、形声字要能准确辨析。

5.下列句子中,加点词语使用不正确的一项是( )

A.面对敌人的暴行,革命志士怒不可遏。

B.这部电影的场面很壮观,攻击时千军万马一拥而上,真是扣人心弦。

C.他为官清廉,到任何地方调查都不喜欢前呼后拥。

D.自习室非常安静,他不小心把铅笔掉在地上,尽管声音很轻但听得很清楚,震耳欲聋的。

【解答】ABC.正确;

D.有误,震耳欲聋,形容声音很大。与前句中的“声音很轻”相矛盾;

故选:D。

【点评】解答此类题,需要正确的理解成语的意思,辨清成语的感彩,还要结合具体语境分析运用是否恰当。

6.下列各组词语中书写有误的一项是( )

A.告诫 如丝如缕 寒噤 怒不可遏

B.弥漫 勇往直前 迂回 前呼后拥

C.横溢 推推搡搡 漩涡 千军万马

D.刹时 博大宽厚 驰骋 振耳欲聋

【解答】ABC.全部正确;

D.书写有误,“振耳欲聋”的“振”应为“震”。

故选:D。

【点评】解答此题,要注意在平时的学习中对字形的识记和积累,特别是同音字和形近字;同时还要联系整个词语的意思区别字的用法。

二.基础知识(共1小题)

7.全文《壶口瀑布》写了作者 两 次到壶口看瀑布的情形。课文第二段,写 初次看 壶口瀑布,给他留下了深刻的印象。第三至五段,写 再访壶口瀑布 。这一次,壶口瀑布给他留下的印象是声势浩荡。第六段中“黄河博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗;死地必生,勇往直前”几句,写出了作者 对黄河的赞美 。

【解答】《壶口瀑布》全文写了作者两次到壶口看瀑布的情形。课文第二段,写第一次看壶口瀑布,第三至五段,写第二次看过壶口瀑布。第六段中“黄河博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗;死地必生,勇往直前”几句,主要是表达了作者对黄河的喜爱与赞美之情。

答案:

两 初次看 再访壶口瀑布 对黄河的赞美

【点评】学习中要注意积累的广泛性,对课文的内容、写法、主旨等要熟记于心,这样做题时才能信手拈来,得心应手。

三.解答题(共1小题)

8.课堂探究。

(1)壶口瀑布的地点在哪里?作者几次到过壶口瀑布?

(2)《壶口瀑布》作者写了壶口瀑布的水之后,还写了什么?有什么作用?

(3)《壶口瀑布》作者是怎样将水的各种形态与人的各种感情联系起来的?

【解答】(1)本题考查对文章内容的筛选理解。解答此题需要从原文中找到相应的描述,对应解答。课文第一段“壶口在晋陕两省的边境上,我曾两次到过那里”,据此可以回答此题。

(2)本题考查对文章内容的掌握和对景物描写作用的理解。解答此题需要结合原文,找到作者写了壶口瀑布的水之后写了什么,然后结合语境回答描写的作用。第五段“看罢水,我再细观察脚下的石”表明接下来写了脚下的石,写脚下的石是为了侧面烘托水的无穷力量,由此作答即可。

(3)本题考查对文章信息的筛选概括。解答此题可以先从文中找线索,寻找思路进行作答。在文中第四段“我突然陷入沉思,眼前这个小小的壶口,怎么一下子集纳了海、河、瀑、泉、雾所有水的形态,兼容了喜、怒、哀、怨、愁,人的各种感情”,这句话是对上文所描述的感受,所以可以结合上文找到两者的相同之处,进行概括作答。

答案:

(1)壶口瀑布在晋陕两省边境。作者两次到过壶口瀑布。

(2)还写了脚下的石。 写如钢似铁的石被水凿得窟窟窍窍,目的是写至柔至和的水一旦被压迫到一定程度时会以力相较,奋力抗争,写出黄河之水无穷的力量。

(3)作者利用两者的相通之处,将水的各种形态与人的各种感情巧妙地结合在一起。如海、河、瀑的激越奔涌,与喜、怒、愁相似;水流经不同的地点有不同的形态,人碰到不同的境遇也会有不同的情感。

【点评】景物描写的作用:

1.交代故事的发生时间以及地点,解释当时的时代背景。

2.渲染整个文章的气氛,烘托整篇文章的氛围。

3.展示了作品中人物的性格。

4.推动了情节发展,为后续文章作铺垫。

5.借景抒情,抒发作者的情感。

四.现代文阅读(共1小题)

9.课文《壶口瀑布》内容分析与理解。

第五段:从石头角度看——眼前河水的特点——坚忍不拔。

看罢水,我再细观察脚下的石。这些如钢似铁的顽物竟被水A_____ 得窟窟窍窍,如蜂窝杂陈,更有一些地方被B _____出一个个光溜溜的大坑,而整个龙槽就是这样被水齐齐地C_____ 下去,D_____ 出一道深沟。人常以柔情比水,但至柔至和的水一旦被压迫竟会这样怒不可遏。原来这柔和之中只有宽厚绝无软弱,当她忍耐到一定程度时就会以力相较,奋力抗争。据徐霞客游记中所载,当年壶口的位置还在这下游一千五百米处。你看,日夜不止,这柔和的水硬将铁硬的石一寸寸地剁去。

(1)请将三个动词“切”“凿”“旋”、分别填入文段三处方框中最恰当的地方:

A. 凿

B. 旋

C. 切

D. 切

(2)说说你对画线句的理解。

(3)“但至柔至和的水一旦被压迫竟会这样怒不可遏。原来这柔和之中只有宽厚绝无软弱,当她忍耐到一定程度时就会以力相较,奋力抗争。”一句中“怒”字用得非常贴切。请联系前后文,说说河水“怒”的表现。并说说你对这句句子的理解。

表现: “怒”表现在:“凿”、“旋”、“切”、“剁”等一连串动作,逼真地表现出黄河水愤怒时的力量之大。

我的理解: 这句句子借水喻人,赋予水以人的感情:“柔和之中有宽厚绝无软弱”。借助黄河水,生动地写出了中华民族有耐力,有钢铁般的意志。她勇于反抗,奋力抗争,有坚忍不拔的精神。

(4)文中“据徐霞客游记中所载”一句能否删去?为什么?

【解答】(1)本题考查词语运用。第一空,结合“窟窟窍窍,如蜂窝杂陈”分析,“凿”意思打孔;挖掘。第二空,“旋”与“光溜溜的大坑”搭配恰当。第三空,结合“而整个龙槽就是这样被水齐齐地”分析,故为“切”。第四空,“切”这里指用刀斩、切出一道深沟。

(2)本题考查理解与分析能力。从“这些如钢似铁的顽物竟被水凿得窟窟窍窍,如蜂窝杂陈,更有一些地方被旋出一个个光溜溜的大坑”可知,“窟窟隆座”“蜂窝”“大坑”等词语,衬托“瀑”的冲击力强大,所以写脚下的“石”,实际是在间接(侧面)描写“水”,写出水势的凶猛。

(3)本题考查词语的含义即作用的理解。要读懂上下文的情节内容。可提取相关的词语作答。如“怒”主要体现在“凿”“旋”“切”“剁”等几个方面上,而这些动词,逼真地表现出黄河水愤怒时的力量之大。答这个“怒”字的作用,应主要从表现黄河水形象的角度考虑答案。“宽厚绝无软弱,当她忍耐到一定程度时就会以力相较,奋力抗争”运用了拟人的修辞手法。表面上写的是黄河水,实际上写的是中华民族。把中华民族那种钢铁般的意志和勇于反抗,奋力抗争,坚韧不拔的品格刻画了出来。读懂文章内容并理解文章中心是作答的关键。

(4)本题考查文章内容理解。

根据“据徐霞客游记中所载,当年壶口的位置还在这下游一千五百米处。你看,日夜不止,这柔和的水硬将铁硬的石一寸寸地剁去”这句话表现了“日夜不停的河水”“柔和之中只有宽厚绝无软弱”,突出了黄河水的力量之大,可知不能去掉,因为这句话增加了文章的说服性。

答案:

(1)A.凿 B.旋 C.切 D.切

(2)运用形象的动词和生动的比喻,赞颂了黄河水流之大,力量之大。

(3)“怒”表现在:“凿”、“旋”、“切”、“剁”等一连串动作,逼真地表现出黄河水愤怒时的力量之大。我的理解:这句句子借水喻人,赋予水以人的感情:“柔和之中有宽厚绝无软弱”。借助黄河水,生动地写出了中华民族有耐力,有钢铁般的意志。她勇于反抗,奋力抗争,有坚忍不拔的精神。

(4)不能。因为这句话写出了“当年壶口的位置还在这下游一千五百米处”是有据可查的。

【点评】信息的筛选、分析、提取这类题,做题时,应首先明确信息筛选的方向,有了明确的目的,就有了筛选的范围和标准;其次是正确理解所找信息的内涵,从而进行恰当取舍,避免有所偏颇或答非所问。

第1页(共1页)

一.选择题(共6小题)

1.下列句子中标点符号使用正确的一项是( )

A.而这一切都隐在湿漉漉的水雾中,罩在七色彩虹中,像一曲交响乐、一幅写意画。

B.我不知道成语“世外桃源”出自哪部著作?

C.我每次读《阿长与<山海经>》的时候,都会被阿长那淳朴的爱所感动。

D.母亲总要背诵唐人“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。”的诗句。

2.依次填空,排序恰当的一项是( )

“黄河之水天上来,奔流到海不复回”,_____,______,_____,也许才配得上一个民族的母亲河的称号。

①那种永不回头的姿态

②那种席卷天地的气势

③那种摧枯拉朽的威力

A.②①③ B.②③① C.③①② D.③②①

3.请为下面句中横线处选择恰当的项。

果然,车还在半山腰就听见涛声隐隐如雷,河谷里雾气弥漫,我们大着胆子下到滩里,那河就像 。( )

A.一匹宽广的缎子 B.一条咆哮的巨龙

C.一锅正沸着的水 D.一场无比喧嚣的盛宴

4.下列加点词语读音有误的一组是( )

A.铸成(zhù) 潺潺(chán) 告诫(jiè)

B.推搡(sǎng) 弥漫(mí) 霎时(shà)

C.驰骋(chěn) 漩涡(wō) 寒噤(jìng)

D.雾霭(ǎi) 迂回(yū) 出轧(zhá)

5.下列句子中,加点词语使用不正确的一项是( )

A.面对敌人的暴行,革命志士怒不可遏。

B.这部电影的场面很壮观,攻击时千军万马一拥而上,真是扣人心弦。

C.他为官清廉,到任何地方调查都不喜欢前呼后拥。

D.自习室非常安静,他不小心把铅笔掉在地上,尽管声音很轻但听得很清楚,震耳欲聋的。

6.下列各组词语中书写有误的一项是( )

A.告诫 如丝如缕 寒噤 怒不可遏

B.弥漫 勇往直前 迂回 前呼后拥

C.横溢 推推搡搡 漩涡 千军万马

D.刹时 博大宽厚 驰骋 振耳欲聋

二.基础知识(共1小题)

7.全文《壶口瀑布》写了作者 次到壶口看瀑布的情形。课文第二段,写 壶口瀑布,给他留下了深刻的印象。第三至五段,写 。这一次,壶口瀑布给他留下的印象是声势浩荡。第六段中“黄河博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗;死地必生,勇往直前”几句,写出了作者 。

三.解答题(共1小题)

8.课堂探究。

(1)壶口瀑布的地点在哪里?作者几次到过壶口瀑布?

(2)《壶口瀑布》作者写了壶口瀑布的水之后,还写了什么?有什么作用?

(3)《壶口瀑布》作者是怎样将水的各种形态与人的各种感情联系起来的?

四.现代文阅读(共1小题)

9.课文《壶口瀑布》内容分析与理解。

第五段:从石头角度看——眼前河水的特点——坚忍不拔。

看罢水,我再细观察脚下的石。这些如钢似铁的顽物竟被水A_____ 得窟窟窍窍,如蜂窝杂陈,更有一些地方被B _____出一个个光溜溜的大坑,而整个龙槽就是这样被水齐齐地C_____ 下去,D_____ 出一道深沟。人常以柔情比水,但至柔至和的水一旦被压迫竟会这样怒不可遏。原来这柔和之中只有宽厚绝无软弱,当她忍耐到一定程度时就会以力相较,奋力抗争。据徐霞客游记中所载,当年壶口的位置还在这下游一千五百米处。你看,日夜不止,这柔和的水硬将铁硬的石一寸寸地剁去。

(1)请将三个动词“切”“凿”“旋”、分别填入文段三处方框中最恰当的地方:

A.

B.

C.

D.

(2)说说你对画线句的理解。

(3)“但至柔至和的水一旦被压迫竟会这样怒不可遏。原来这柔和之中只有宽厚绝无软弱,当她忍耐到一定程度时就会以力相较,奋力抗争。”一句中“怒”字用得非常贴切。请联系前后文,说说河水“怒”的表现。并说说你对这句句子的理解。

表现:

我的理解:

(4)文中“据徐霞客游记中所载”一句能否删去?为什么?

(基础篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级同步分层作业17 壶口瀑布

参考答案与试题解析

一.选择题(共6小题)

1.下列句子中标点符号使用正确的一项是( )

A.而这一切都隐在湿漉漉的水雾中,罩在七色彩虹中,像一曲交响乐、一幅写意画。

B.我不知道成语“世外桃源”出自哪部著作?

C.我每次读《阿长与<山海经>》的时候,都会被阿长那淳朴的爱所感动。

D.母亲总要背诵唐人“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。”的诗句。

【解答】A.“像一曲交响乐”与“一幅写意画”之间应用逗号连接;

B.是个陈述句,非疑问句,不应用问号,应用句号;

C.标点符号使用正确;

D.引用的“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤”是句中的一部分,“扑流萤”后的句号应删去。

故选:C。

【点评】解答此题,注意辨别分号、冒号、引号、括号、叹号、问号的用法,尤其是标点符号的综合应用。另外,还要根据语句关系判断标点运用是否正确。

2.依次填空,排序恰当的一项是( )

“黄河之水天上来,奔流到海不复回”,_____,______,_____,也许才配得上一个民族的母亲河的称号。

①那种永不回头的姿态

②那种席卷天地的气势

③那种摧枯拉朽的威力

A.②①③ B.②③① C.③①② D.③②①

【解答】李白《将进酒 君不见》中的句子“黄河之水天上来,奔流到海不复回”的意思是“那黄河之水从天上奔腾而来,波涛翻滚直奔东海,再也没有回来。“黄河之水天上来”,我们首先感受到的应该是黄河水奔腾而来时,那种席卷天地的气势,其次才是那种摧枯拉朽的威力。故②在③前面。“不复回”对应“永不回头的姿态”,故①句应放在最后。

故选:B。

【点评】解答句子的排序问题时,一定细读文段,注意选项中的关键性字词,理清句子之间的内在联系。整体感知语句,分析语句内容,注意前后语句中的标志性词语以及语句间的照应、搭配,根据这些加以选择。

3.请为下面句中横线处选择恰当的项。

果然,车还在半山腰就听见涛声隐隐如雷,河谷里雾气弥漫,我们大着胆子下到滩里,那河就像 。( )

A.一匹宽广的缎子 B.一条咆哮的巨龙

C.一锅正沸着的水 D.一场无比喧嚣的盛宴

【解答】通读语段,从“半山腰就听见涛声隐隐如雷,河谷里雾气弥漫”的描述可知,水势浩大,波涛起伏。滩里的水翻滚,应该选用“一锅正沸着的水”。其余三项比喻都不够贴切,不符合作者当时的所见所闻。

故选:C。

【点评】解答这道题我们要整体阅读语段,把握大意,再看局部,照顾前后句,注意上下句的联系、衔接和呼应,做到话题统一,句序合理,衔接和呼应自然。

4.下列加点词语读音有误的一组是( )

A.铸成(zhù) 潺潺(chán) 告诫(jiè)

B.推搡(sǎng) 弥漫(mí) 霎时(shà)

C.驰骋(chěn) 漩涡(wō) 寒噤(jìng)

D.雾霭(ǎi) 迂回(yū) 出轧(zhá)

【解答】ABD.正确;

C.错误,“驰骋”的“骋”应读“chěng”,“寒噤”的“噤”应读“jìn”。

故选:C。

【点评】本题要结合平时课文中所学词语来辨析字音,要结合汉字的拼写规则来掌握字的读音,对一些多音字、形近字、形声字要能准确辨析。

5.下列句子中,加点词语使用不正确的一项是( )

A.面对敌人的暴行,革命志士怒不可遏。

B.这部电影的场面很壮观,攻击时千军万马一拥而上,真是扣人心弦。

C.他为官清廉,到任何地方调查都不喜欢前呼后拥。

D.自习室非常安静,他不小心把铅笔掉在地上,尽管声音很轻但听得很清楚,震耳欲聋的。

【解答】ABC.正确;

D.有误,震耳欲聋,形容声音很大。与前句中的“声音很轻”相矛盾;

故选:D。

【点评】解答此类题,需要正确的理解成语的意思,辨清成语的感彩,还要结合具体语境分析运用是否恰当。

6.下列各组词语中书写有误的一项是( )

A.告诫 如丝如缕 寒噤 怒不可遏

B.弥漫 勇往直前 迂回 前呼后拥

C.横溢 推推搡搡 漩涡 千军万马

D.刹时 博大宽厚 驰骋 振耳欲聋

【解答】ABC.全部正确;

D.书写有误,“振耳欲聋”的“振”应为“震”。

故选:D。

【点评】解答此题,要注意在平时的学习中对字形的识记和积累,特别是同音字和形近字;同时还要联系整个词语的意思区别字的用法。

二.基础知识(共1小题)

7.全文《壶口瀑布》写了作者 两 次到壶口看瀑布的情形。课文第二段,写 初次看 壶口瀑布,给他留下了深刻的印象。第三至五段,写 再访壶口瀑布 。这一次,壶口瀑布给他留下的印象是声势浩荡。第六段中“黄河博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗;死地必生,勇往直前”几句,写出了作者 对黄河的赞美 。

【解答】《壶口瀑布》全文写了作者两次到壶口看瀑布的情形。课文第二段,写第一次看壶口瀑布,第三至五段,写第二次看过壶口瀑布。第六段中“黄河博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗;死地必生,勇往直前”几句,主要是表达了作者对黄河的喜爱与赞美之情。

答案:

两 初次看 再访壶口瀑布 对黄河的赞美

【点评】学习中要注意积累的广泛性,对课文的内容、写法、主旨等要熟记于心,这样做题时才能信手拈来,得心应手。

三.解答题(共1小题)

8.课堂探究。

(1)壶口瀑布的地点在哪里?作者几次到过壶口瀑布?

(2)《壶口瀑布》作者写了壶口瀑布的水之后,还写了什么?有什么作用?

(3)《壶口瀑布》作者是怎样将水的各种形态与人的各种感情联系起来的?

【解答】(1)本题考查对文章内容的筛选理解。解答此题需要从原文中找到相应的描述,对应解答。课文第一段“壶口在晋陕两省的边境上,我曾两次到过那里”,据此可以回答此题。

(2)本题考查对文章内容的掌握和对景物描写作用的理解。解答此题需要结合原文,找到作者写了壶口瀑布的水之后写了什么,然后结合语境回答描写的作用。第五段“看罢水,我再细观察脚下的石”表明接下来写了脚下的石,写脚下的石是为了侧面烘托水的无穷力量,由此作答即可。

(3)本题考查对文章信息的筛选概括。解答此题可以先从文中找线索,寻找思路进行作答。在文中第四段“我突然陷入沉思,眼前这个小小的壶口,怎么一下子集纳了海、河、瀑、泉、雾所有水的形态,兼容了喜、怒、哀、怨、愁,人的各种感情”,这句话是对上文所描述的感受,所以可以结合上文找到两者的相同之处,进行概括作答。

答案:

(1)壶口瀑布在晋陕两省边境。作者两次到过壶口瀑布。

(2)还写了脚下的石。 写如钢似铁的石被水凿得窟窟窍窍,目的是写至柔至和的水一旦被压迫到一定程度时会以力相较,奋力抗争,写出黄河之水无穷的力量。

(3)作者利用两者的相通之处,将水的各种形态与人的各种感情巧妙地结合在一起。如海、河、瀑的激越奔涌,与喜、怒、愁相似;水流经不同的地点有不同的形态,人碰到不同的境遇也会有不同的情感。

【点评】景物描写的作用:

1.交代故事的发生时间以及地点,解释当时的时代背景。

2.渲染整个文章的气氛,烘托整篇文章的氛围。

3.展示了作品中人物的性格。

4.推动了情节发展,为后续文章作铺垫。

5.借景抒情,抒发作者的情感。

四.现代文阅读(共1小题)

9.课文《壶口瀑布》内容分析与理解。

第五段:从石头角度看——眼前河水的特点——坚忍不拔。

看罢水,我再细观察脚下的石。这些如钢似铁的顽物竟被水A_____ 得窟窟窍窍,如蜂窝杂陈,更有一些地方被B _____出一个个光溜溜的大坑,而整个龙槽就是这样被水齐齐地C_____ 下去,D_____ 出一道深沟。人常以柔情比水,但至柔至和的水一旦被压迫竟会这样怒不可遏。原来这柔和之中只有宽厚绝无软弱,当她忍耐到一定程度时就会以力相较,奋力抗争。据徐霞客游记中所载,当年壶口的位置还在这下游一千五百米处。你看,日夜不止,这柔和的水硬将铁硬的石一寸寸地剁去。

(1)请将三个动词“切”“凿”“旋”、分别填入文段三处方框中最恰当的地方:

A. 凿

B. 旋

C. 切

D. 切

(2)说说你对画线句的理解。

(3)“但至柔至和的水一旦被压迫竟会这样怒不可遏。原来这柔和之中只有宽厚绝无软弱,当她忍耐到一定程度时就会以力相较,奋力抗争。”一句中“怒”字用得非常贴切。请联系前后文,说说河水“怒”的表现。并说说你对这句句子的理解。

表现: “怒”表现在:“凿”、“旋”、“切”、“剁”等一连串动作,逼真地表现出黄河水愤怒时的力量之大。

我的理解: 这句句子借水喻人,赋予水以人的感情:“柔和之中有宽厚绝无软弱”。借助黄河水,生动地写出了中华民族有耐力,有钢铁般的意志。她勇于反抗,奋力抗争,有坚忍不拔的精神。

(4)文中“据徐霞客游记中所载”一句能否删去?为什么?

【解答】(1)本题考查词语运用。第一空,结合“窟窟窍窍,如蜂窝杂陈”分析,“凿”意思打孔;挖掘。第二空,“旋”与“光溜溜的大坑”搭配恰当。第三空,结合“而整个龙槽就是这样被水齐齐地”分析,故为“切”。第四空,“切”这里指用刀斩、切出一道深沟。

(2)本题考查理解与分析能力。从“这些如钢似铁的顽物竟被水凿得窟窟窍窍,如蜂窝杂陈,更有一些地方被旋出一个个光溜溜的大坑”可知,“窟窟隆座”“蜂窝”“大坑”等词语,衬托“瀑”的冲击力强大,所以写脚下的“石”,实际是在间接(侧面)描写“水”,写出水势的凶猛。

(3)本题考查词语的含义即作用的理解。要读懂上下文的情节内容。可提取相关的词语作答。如“怒”主要体现在“凿”“旋”“切”“剁”等几个方面上,而这些动词,逼真地表现出黄河水愤怒时的力量之大。答这个“怒”字的作用,应主要从表现黄河水形象的角度考虑答案。“宽厚绝无软弱,当她忍耐到一定程度时就会以力相较,奋力抗争”运用了拟人的修辞手法。表面上写的是黄河水,实际上写的是中华民族。把中华民族那种钢铁般的意志和勇于反抗,奋力抗争,坚韧不拔的品格刻画了出来。读懂文章内容并理解文章中心是作答的关键。

(4)本题考查文章内容理解。

根据“据徐霞客游记中所载,当年壶口的位置还在这下游一千五百米处。你看,日夜不止,这柔和的水硬将铁硬的石一寸寸地剁去”这句话表现了“日夜不停的河水”“柔和之中只有宽厚绝无软弱”,突出了黄河水的力量之大,可知不能去掉,因为这句话增加了文章的说服性。

答案:

(1)A.凿 B.旋 C.切 D.切

(2)运用形象的动词和生动的比喻,赞颂了黄河水流之大,力量之大。

(3)“怒”表现在:“凿”、“旋”、“切”、“剁”等一连串动作,逼真地表现出黄河水愤怒时的力量之大。我的理解:这句句子借水喻人,赋予水以人的感情:“柔和之中有宽厚绝无软弱”。借助黄河水,生动地写出了中华民族有耐力,有钢铁般的意志。她勇于反抗,奋力抗争,有坚忍不拔的精神。

(4)不能。因为这句话写出了“当年壶口的位置还在这下游一千五百米处”是有据可查的。

【点评】信息的筛选、分析、提取这类题,做题时,应首先明确信息筛选的方向,有了明确的目的,就有了筛选的范围和标准;其次是正确理解所找信息的内涵,从而进行恰当取舍,避免有所偏颇或答非所问。

第1页(共1页)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读