(进阶篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高二年级同步分层作业7 包身工(含答案)

文档属性

| 名称 | (进阶篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高二年级同步分层作业7 包身工(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 364.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-09 17:25:24 | ||

图片预览

文档简介

(进阶篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高二年级同步分层作业7 包身工

一.现代文阅读(共3小题)

1.阅读下面的文字,完成各题。

平凡的世界 (节选)

路遥

①快过端阳节了,头上的太阳热烘烘的。山鸡和野鸡清脆的叫唤声,不时打破这梦一般沉寂的世界。大地上的绿色已经很惹眼了。大部分秋庄稼刚锄过一遍草。庄稼地中间的苜蓿盛开着繁密的紫红色的花朵。向阳的山坡上,稀稀拉拉的麦穗开始泛出了黄颜色;路边灰白的苦艾丛中有时猛地会窜出一只野兔子,吓得田福军出一头冷汗。

②他一边走,一边揪了一把苦艾、凑得鼻子上去闻。这苦涩而清香的艾叶味,使他不由想起小时候的端阳节,他和福堂哥总要一大早就爬起来,拔好多艾草,别在门上,别在全家人的耳朵上,然后再揭开喷香的粽子锅……唉,从那时到现在,不觉得几十年就过去了。人啊,有时候觉得日子过得太慢;有时候又觉得太快了,简直来不及做什么!记得文化革命开始时,他刚三十出头,正是风华茂盛之时﹣﹣结果这好年华白白地浪费掉了。前几年虽然恢复了工作,但也等于仍然在油锅里受煎熬。直到不久前“四人帮”被打倒后,他才好象一下子又变年轻了。只要国家有希望,工作就是把人累死也畅快!他多年来一直处在实际工作中,因此非常清楚十年文化革命所带来的灾难性破坏是多方面的,不可能在朝夕间就消除。他常想,作为一个基层领导干部,必须在他的工作范围内既要埋头苦干,又要动脑筋想新办法。当然,眼下最重要的仍然是农民的吃饭问题。现在看来,没有大的政策变化,这问题照样解决不了。那么,能解决多少就解决多少,最起码先不要把人饿死……临近中午的时候,田福军才走到这个叫土崖凹的小村子。

③田福军被现在队长引到家里吃午饭。队长的一孔土窑象个山水洞一般黑暗,大白天进去竟然看不清家里有几个人。他坐在烂席片炕上向生产队长询问村里的情况。队长的老婆在锅灶上做饭。不久他才发现,这家人六个孩子一个比一个大点,都挤在门圪崂里惊恐地看他。孩子们几乎不穿什么衣服,也分不清男女,一律剃着光头﹣﹣大概是怕生虱子。午饭端上来后,田福军拿起一个玉米面馍。他刚准备吃,发现这黄馍上沾些黑东西。他一下从炕上站起来,走到后炕头上揭开锅盖。他看见,锅里只有两个玉米面馍,其它都是糠团子。他的喉咙顿时被堵塞了。

④田福军把自己碗里的玉米面馍放进锅里,用手去拿糠团子。他手刚一抓,这团子就被他捏成了一把碎渣子。他顺手拿起锅台上的铁铲子,把这堆渣子铲在自己碗里,然后浇了两勺熬锅水,回到炕上埋下头吃起来。队长一家人吓得连一句话也不敢说。两个大人和六个孩子都眼睁睁地看着他吞咽那碗糠水饭。

⑤他还没有把饭碗放下,门里突然闯进来一个老汉。田福军还没有反应过来,这老汉就双膝跪在队长的脚地上,一边向炕上的他磕头,一边嘴里连哭带喊:“青天大老爷!快救救我一家人的性命……”

⑥田福军慌得一把掼下碗,跳下炕来扶起老汉,问他:“什么事?什么事?”

⑦老汉连哭带说:“我一家三口人四天都没吃一颗五谷了!快饿死了……”

⑧“一颗粮也没了?”田福军问。

⑨“就是的……”

⑩“口粮哩?”

“扣了!”

“为什么扣了?”

这时,队长开口说:“他家的小子出门盲流了,公社和大队命令要扣口粮。我们也不敢给……”

“我娃也是饿得不行了,才出门的……”老汉哭着说。“走,我到你们家去看看!”

田福军立刻扶着老汉出了队长家的门;队长本人也紧撵在后面来了。

田福军进了这老汉家,看见炕上睡着一个老婆婆,已经饿得奄奄一息了。他弯下腰问话,这老婆婆连眼皮都抬不起来,更没力气给他回答。在窑墙根下,还有一个十四五岁的女孩子,合住眼靠墙坐着,脸上已经成了青黄色。她见来了生人,勉强用手托着墙站起来,绝望地望着他。

田福军目睹这惨状,泪水汹涌般从眼睛里淌出来了。他哽咽着,狠狠揪着队长的肩膀,说:“快去盘粮食!”队长愚蠢地嗫嚅说:“公社和大队领导不放给他们分粮,我……”

“混蛋!”有教养的田福军忍不住破口大骂。他一把扯住长的衣服,拉着他即刻就去盘粮食。

当田福军和队长一人扛一口袋粮食回来时,这一家三口人都爬蜒着跪在门口,哭成了一堆……三天以后,遵照田福军的指示,后子头公社把二十几个大队书记都召集在了公社来开会。

会议一开始,田福军劈头就问:“你们哪个队有断了粮的家户?有多少户?缺多少粮?”

他的问话刚完,许多支部书记都哭开了。他们纷纷叙说各自队里的不幸状况。看来除过个别村,大部分村子都有许多缺粮户;有的只能维持一两个月,有的当下就揭不开锅了。

问题相当严重。如果不能及时解决,后子头公社今年可能要饿死不少人。不是说这些队没一颗粮食。所有的大队都有“战备粮”。但这些粮食是准备未来打仗吃的;上面规定,任何情况下都不准动用﹣﹣动用这粮食就等于犯法!

此刻,田福军无法顾及个人的后果﹣﹣他不能看着把人饿死。他当即决定,立即打开各队的粮库,尽快把粮食分发给缺粮户。战备粮空缺下的数目,以后逐渐再补上﹣﹣这样就可以看作是借粮,而不是分粮。反正不管怎样,他已经严重违犯了禁令。他想,为此就是把他押到法庭上,他也可以为自己的行为辩护……

(1)下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是

A.“他的喉咙顿时被堵塞了”通过写田福军当时的感觉,表露出他发现百姓生活艰难情况后的难过和愧疚之情。

B.看到田福军和队长扛着两袋粮食回来时,老汉一家哭成了一堆,是因为终于可以活命,心里感到暂时有希望了。

C.小说写田福军考察村中百姓生活状况后决定开仓放粮,战备粮空缺下的数目以后再补,旨在表现他灵活变通的个性。

D.队长一家人吃糠咽菜,生活困难;老汉一家更是衣不蔽体,家中老人奄奄一息,这些反映了当地百姓生活的普遍状况。

(2)下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是

A.小说开头写快到端阳节时,山鸡和野鸡鸣叫、苜蓿盛开、麦穗泛黄的乡村景色,交代了时间和地点,赋予了人物活动的空间。

B.“合住眼靠墙坐着,脸上已经成了青黄色”的神态描写,生动地表现出了女孩子因为体弱多病而产生的绝望心理。

C.小说语言有很高的辨识度,多处语言具有典型的地域特征和鲜明的时代印记,如“口粮哩?”就是当时典型的生活用语。

D.文章多次运用细节描写,展示当时农村百姓生活的艰难,为塑造田福军的形象作铺垫,也推动了故事情节的发展。

(3)小说第二段的插叙有何作用?请结合内容简要概括。

(4)路遥在另一部作品《人生》中曾说过:“人生,其实无非是矛盾与选择的综合体,无关对错,仅仅在于我们能否有勇气在矛盾中作出选择并勇敢承担一切后果。”请结合这句话的内涵,分析文中田福军这一人物形象。

2.阅读下面文字,回答后面题。

从杜鹃想起隋那

夏衍

郭沫若先生在《蚯蚓》(九月十八日本报副刊)里提起了杜鹃的侵略性,这使我从已经快要淡忘了的记忆里想起隋那(1749~1823)的事来。

知道杜鹃是“天生的侵略者”的不多,知道最初发见这事实的隋那这个名字的似乎更少,对于这位人类大恩人的冷淡,鲁迅先生曾在一篇杂文里发过一点感慨:我们看看自己的臂膊,大抵总有几个疤,这就是种过牛痘的痕迹,是使我们脱离了天花的危症的。自从有这种牛痘法以来,在世界上真不知救活了多少孩子。——但我们有谁记得这发明者隋那的名字?(《鲁迅全集》六,页一四三)鲁迅先生感怀于屠杀了千万人的拿破仑被后人崇拜为英雄,而救活了万万人的隋那为后人所漠视,所以他说“这看法倘不改变,我想,世界还是要毁坏,人们还是要吃苦的”。这句话,奇妙地使我联想到将“天生侵略者”的杜鹃当作赞美之对象的中国的诗人。

隋那发现杜鹃鸟特殊生态于前,发明牛痘法于后,在十九世纪初叶,他也是一个不为“正统派”科学家所重视的天才。他青年时代在故乡高洛士打州的乡村里偶然对于小鸟的生育状况发生兴趣,一直到一七八七年发表震动学术界的《关于杜鹃的报告》,这中间废寝忘餐,对于这种小鸟的生育状态,作了普遍而深入的调查与研究。他发见了杜鹃把自己的卵偷偷地生在雀类的空巢里面,甚至他可以适应各种不同的雀类,而使它的卵色变化。到小杜鹃由它义母孵成之后,它又天生了一对特别有力的翅膀,孵化后不满一二天,眼睛还没有开,它就会把雀雏背在自己翼上,轻轻地爬到巢边,而把它的义姊妹们摔死在巢外!对于这种特殊残忍性格的揭发,在当时英国的学术界引起了各种的反对和嗤笑,可是,尽管Charles Creighton教授们将他的报告斥为不值一笑的胡诌,丝毫也不足以动摇他调查与研究的信心。——同样,最初发明牛痘的时候,不,一直到牛痘法正式为英国医学界所采用,他得到英王的褒奖,甚至到他临终的时候,反对牛痘接种的呼声还是甚嚣尘上。但,千百年后,反对真理的黯然无光,而隋那尽管不为世人所知道,他已经“不知道救活了多少的孩子”了。主观主义的空想和科学精神的钻研,是永远不相容的南北两极。不清除主观的独断,不养成调查的风气,我想,“人们还是要吃苦”的。

到明年正月,已经是隋那逝世的一百二十周年了。

(一九四二年九月)

(1)找出本文中的一处细节描写(在文中画线),说说它的表达作用。

(2)在中国传统文化中,杜鹃一般用来表现怎样的意象?

(3)文章结尾写到“到明年正月,已经是隋那逝世的一百二十周年了。”有什么意味?

3.阅读下面的文字,回答问题。

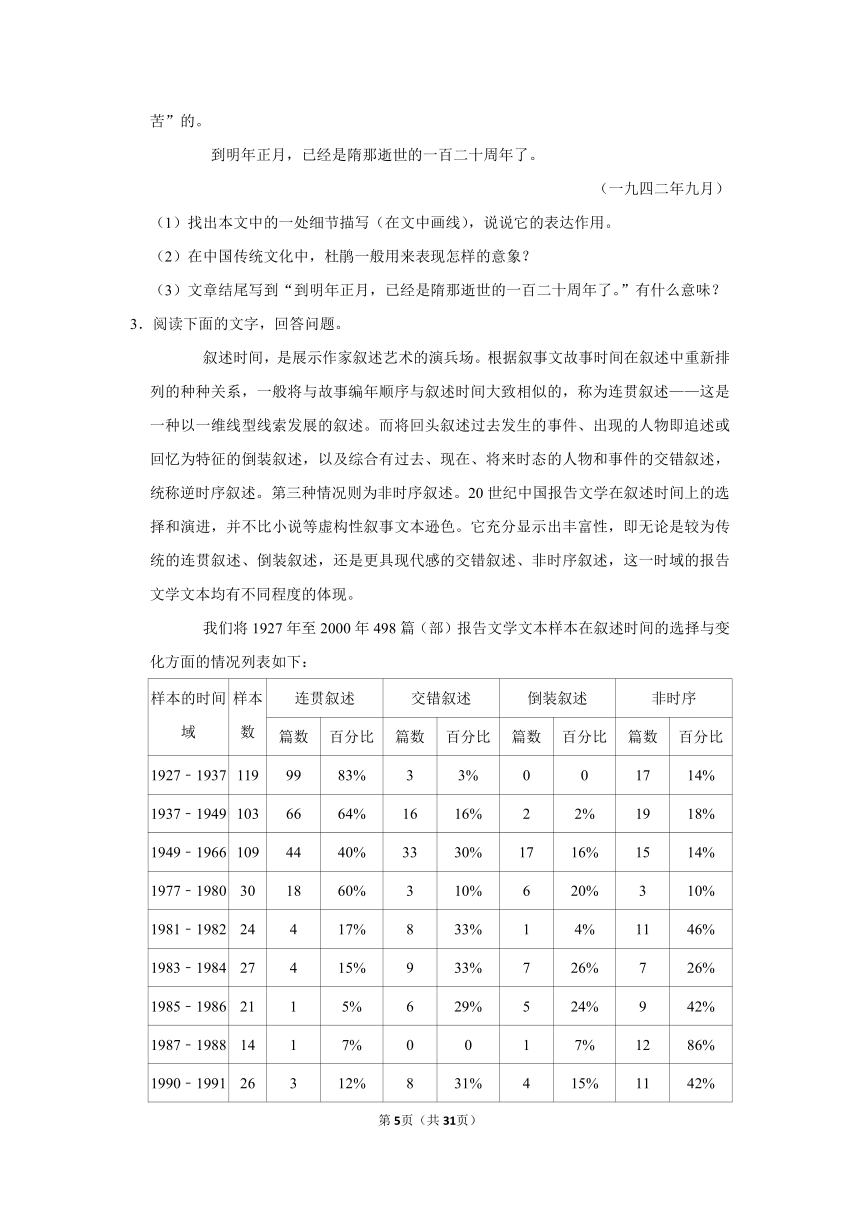

叙述时间,是展示作家叙述艺术的演兵场。根据叙事文故事时间在叙述中重新排列的种种关系,一般将与故事编年顺序与叙述时间大致相似的,称为连贯叙述——这是一种以一维线型线索发展的叙述。而将回头叙述过去发生的事件、出现的人物即追述或回忆为特征的倒装叙述,以及综合有过去、现在、将来时态的人物和事件的交错叙述,统称逆时序叙述。第三种情况则为非时序叙述。20世纪中国报告文学在叙述时间上的选择和演进,并不比小说等虚构性叙事文本逊色。它充分显示出丰富性,即无论是较为传统的连贯叙述、倒装叙述,还是更具现代感的交错叙述、非时序叙述,这一时域的报告文学文本均有不同程度的体现。

我们将1927年至2000年498篇(部)报告文学文本样本在叙述时间的选择与变化方面的情况列表如下:

样本的时间域 样本数 连贯叙述 交错叙述 倒装叙述 非时序

篇数 百分比 篇数 百分比 篇数 百分比 篇数 百分比

1927﹣1937 119 99 83% 3 3% 0 0 17 14%

1937﹣1949 103 66 64% 16 16% 2 2% 19 18%

1949﹣1966 109 44 40% 33 30% 17 16% 15 14%

1977﹣1980 30 18 60% 3 10% 6 20% 3 10%

1981﹣1982 24 4 17% 8 33% 1 4% 11 46%

1983﹣1984 27 4 15% 9 33% 7 26% 7 26%

1985﹣1986 21 1 5% 6 29% 5 24% 9 42%

1987﹣1988 14 1 7% 0 0 1 7% 12 86%

1990﹣1991 26 3 12% 8 31% 4 15% 11 42%

1992﹣1993 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25%

1995﹣2000 17 10 59% 3 18% 0 0 4 23%

表中显示,倒装叙述与交错叙述于20世纪中国报告文学的变迁中发展平稳,而连贯叙述与非时序叙述的变化曲线则呈现出两两相对的“V”形和“Λ”形。这也就是说在20﹣70年代区间内,连贯叙述处于上升和鼎盛状态,80﹣90年代初,其比率下降至最低点,90年代中后期又逐渐恢复上扬,因此,它的轨迹正好形成一个“V”字形状。有趣的是,非时序叙述的前行曲线正好与之相反,它在80﹣90年代初达至顶峰,而在其余时域则保持上升或下降趋势,即一个“Λ”字形状。这两个相对的字符说明,传统叙述时间方式与非传统叙述时间方式实现着交错发展,它们都在一定时域各领风骚,成为特定时城里的艺术先锋。应该肯定的是,连贯叙述作为一种传统型的叙述时间,在传达较为单一线索的事件或人物活动断片时,其优势是显明的。中国报告文学萌生、形成时期梁启超的《新大陆游记》瞿秋白的《饿乡纪程》丁玲的《多事之秋》柔石的《一个伟大的印象》。以至后来出现的曹白的《杨可中》、丘东平的《第七连》、沙汀的《随军散记》、周而复的《海上的遭遇》徐迟的《哥德巴赫猜想》等文本均是其中的典型代表。当然,仅止于此,对于报告文学的演进来说是远远不够的。因而,进入80年代,中国报告文学叙述时间的变化达至活跃的峰值。其中一个标志即是,以叙述时间上的非时序叙述和叙述结构上的非线型结构相结合的集合式文本的时兴。在这种文本中,一维线型的时序概念被多维、立体的时序所代替。更重要的是,它对事件、人物的再现,不再局限于历时状态,而是将之凝聚成共时状态下的事件、人物集合或某种现象与状态的形象化概括。当然,非时序的出现也并非一蹴而就,其较早的文本可追溯到30﹣60年代出现的邹韬奋的《萍踪寄语》茅盾的《记“鲁迅艺术文学院”》、冰心的《咱们的五个孩子》魏巍的《谁是最可爱的人》徐开垒的《十一户人家》等。

如果说,非时序叙述文本在80年代以前还是处干少数裔之列,那么,这之后此米文本便逐渐成为主流。其与前期非时序报告文学文本的承继关系应该说是明显的,但其在共时的理念以及描述的时空把握等方面更具理论化色彩,以至有评论将其以及由其代表的这类文本称为“学术论文式”或“调查报告式”报告文学。

从连贯叙述与非时序叙述消长起伏,以及交错叙述和倒装叙述渗入其间,推波助准的情形观之,报告文学作家通过对时间的“歪曲”“变形”,以求得文本叙述艺术的推进,更具广度与深度的人物心态,世相写真与思辨的“美学目的”已显而易见。我们也,不妨将之看作是报告文学文体由对小说等虚构类叙事文本的简单模仿,逐步走向在多元化叙述时间的抉择中突显自身个性的文体变革之路。

(摘编自王晖《二十世纪中国报告文学的叙述模式》,有删改)

(1)下列各项中对材料内容的理解和分析不正确的一项是

A.叙述时间依据故事时间在叙述中重新排列的关系分类,是作家叙述艺术的体现。

B.逆时序叙述呈现倒装或交错特点,与连贯叙述不同,它并非线型线索发展叙述。

C.连贯叙述经历上升、登顶、触底、上扬的过程,与非时序叙述的前行曲线相反。

D.非时序叙述文本的发展经历了一个较长的时期,直到80年代后才逐渐成为主流。

(2)结合文本写一则“非时序叙述”词条,解释什么是“非时序叙述”,不超过60字。

(3)根据本文相关观点,你认为夏衍的《包身工》运用了哪一种叙述时间?请结合《包身工》具体内容阐明理由。

(4)联系上述材料,结合你的认识和感悟,给写作者提三条关于报告文学叙述时间选用方面的建议。

(5)某文学杂志社准备以“高中生的课余生活”为主题征集报告文学稿件,你打算选用哪一种叙述时间来写高中生的课余生活?简要说说你的设想,并尝试选取一个角度写一则200字左右的报告文学片段。

二.语言表达(共1小题)

4.按要求改写下列句子。

(1)像“芦柴棒”一般的包身工,每一分钟都有死的可能,可是她们还在那儿支撑,直到带工老板榨完她们残留在皮骨里的最后一滴血汗为止。

改写为被动句:

(2)度过了讨饭的童年生活和在财东的马房里睡过觉的少年时代,青年时代又在深山老林里打过短工,他简直不知道世界有什么叫困难。

改写为排比句:

三.解答题(共2小题)

5.阅读《包身工》全文,制作一张《杨树浦福临路东洋纱厂包身工工作、生活一览表》。

工作时间 4:15起身——4:30洗漱等——5:00上工——12小时工作

工作内容

工作制度

待遇 薪资

吃

穿

住 每间工房楼上楼下,平均住着三十二三个人;准时拆铺;两条板凳

行

医

6.《包身工》运用“点面结合”的写法,具体、形象地揭露了包身工制度的罪恶。请借鉴这种手法,描写一个场景,200字左右。

四.语言文字应用(共9小题)

7.人类为什么要有底线?为了生存。人,是社会的群居物。任何人,都不能一个人活在这世界上。所以,只有让别人生存, ;让别人活得好,自己才活得好。希望所有的人都活得好,甚至为了别人的生存放弃自己的利益,这是“境界”。至少不妨碍别人的生存, ,不破坏社会的环境,这是“底线”。境界不一定人人都有或要有, 。因为底线是人类生存的基础,是最后一道防线。基础不牢,地动山摇;防线失守,全盘崩溃。

8.在下面一段文字横线处补写恰当的语句。使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。

报告文学的力量来自哪里?不同的人可能有不同的答案。但谁都不能否认,① 。来自他对发生的时代事件和时代人物的真实反映。“真实性” 是报告文学的生命,是报告文学的根本力量所在,也是报告文学的首要美学特征。② ?围绕这一问题,以夏衍为代表的文学大师们达成了一个共识,即对素材进行取舍、整理和剪裁必须遵循不回避、不夸大、不矫饰的原则,要杜绝无中生有和张冠李戴式的“艺术加工”,更不能信马由缰地发挥“主观创造性”。也就是说,③ ,哪怕这“虚构”仅仅是“略微”的。

9.请将图表的内容按要求用文字进行表述(除年份外,不能使用数字),要求语意简明,句子通顺,不超过70个字。

上表是中国青少年研究中心先后于2005年、2010年和2015年在全国十个省市进行的

三次“中国少年儿童上课外班的时间”调查统计,从表中可看出,近十年来 ;特别是 。

10.如图是一组真实的照片。二十年前奶奶推着孙子,20年后孙子推着奶奶,照片拍摄于同一个地点。请紧扣画面细节,续写下面一段话,不超过100字。

时间都去哪儿了,二十年匆匆而过,我长大了,您却老了。……

11.SOS儿童村是一个以家庭方式抚养孤儿的国际慈善组织,天津儿童村是我国首批建立且规模最大的一个。儿童村中每个“家”都有一个“妈妈”,她既要照料七八个孩子的生活,还要承担起教育的责任。妈妈们用青春和无私的爱,使一个个孤儿享受到家的温暖。6月23日是“国际SOS儿童村日”请你写一段话,向儿童村妈妈表示敬意和祝福。要求:感情真挚,至少使用一种修辞方法,不超过48字。

12.利用所给词语写一段话,介绍“征集全民健身口号”活动的结果,要求语意完整,句子通顺,字数在50~60之间。

来源广 一个月 入选口号 千余条“我运动,我快乐”

13.为庆祝新中国成立60周年,学样拟编辑出版诗歌征文集。现有两个备选书名《献给母亲的歌》和《山河岁月欢乐颂》,你喜欢哪一个?请写下你喜欢的书名并说明理由。

我喜欢的书名:《 》

理由: 。

14.阅读《包身工》,解疑点。

(1)本文是以什么线索组织材料的?在这些时间段“包身工”在干什么?

(2)作者对“包身工”这一现象的评价是什么?

(3)给包身工下定义;再根据课文内容,理解包身工的社会意义。

(4)新闻背景,是指事件的历史背景、周围环境及与其他方面的联系等。本文是如何处理新闻背景材料的?有什么好处?

(5)包身工是一个群体,他们承受的黑暗、残酷带给我们深深的震撼,作者运用了什么写法使我们对这一群体有了更全面、深刻的认识?

15.用一句话概括下面新闻的内容。(不超过16字)

《日本经济新闻》2月18日报道 美国众议院外交委员会主席埃德 罗伊斯率领的美国超党派议员联盟正在对日本进行访问。罗伊斯一行2月17日先后与日本首相安倍晋三以及日美国会议员联盟会长中曾根弘文等人举行了会谈。针对安倍参拜靖国神社,罗伊斯表示“此举对中国有利吧”。此番发言或许是指靖国神社问题导致日美韩的统一步调被打乱,而中国则扩大了防空识别区。

答: 。

(进阶篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高二年级同步分层作业7 包身工

参考答案与试题解析

一.现代文阅读(共3小题)

1.阅读下面的文字,完成各题。

平凡的世界 (节选)

路遥

①快过端阳节了,头上的太阳热烘烘的。山鸡和野鸡清脆的叫唤声,不时打破这梦一般沉寂的世界。大地上的绿色已经很惹眼了。大部分秋庄稼刚锄过一遍草。庄稼地中间的苜蓿盛开着繁密的紫红色的花朵。向阳的山坡上,稀稀拉拉的麦穗开始泛出了黄颜色;路边灰白的苦艾丛中有时猛地会窜出一只野兔子,吓得田福军出一头冷汗。

②他一边走,一边揪了一把苦艾、凑得鼻子上去闻。这苦涩而清香的艾叶味,使他不由想起小时候的端阳节,他和福堂哥总要一大早就爬起来,拔好多艾草,别在门上,别在全家人的耳朵上,然后再揭开喷香的粽子锅……唉,从那时到现在,不觉得几十年就过去了。人啊,有时候觉得日子过得太慢;有时候又觉得太快了,简直来不及做什么!记得文化革命开始时,他刚三十出头,正是风华茂盛之时﹣﹣结果这好年华白白地浪费掉了。前几年虽然恢复了工作,但也等于仍然在油锅里受煎熬。直到不久前“四人帮”被打倒后,他才好象一下子又变年轻了。只要国家有希望,工作就是把人累死也畅快!他多年来一直处在实际工作中,因此非常清楚十年文化革命所带来的灾难性破坏是多方面的,不可能在朝夕间就消除。他常想,作为一个基层领导干部,必须在他的工作范围内既要埋头苦干,又要动脑筋想新办法。当然,眼下最重要的仍然是农民的吃饭问题。现在看来,没有大的政策变化,这问题照样解决不了。那么,能解决多少就解决多少,最起码先不要把人饿死……临近中午的时候,田福军才走到这个叫土崖凹的小村子。

③田福军被现在队长引到家里吃午饭。队长的一孔土窑象个山水洞一般黑暗,大白天进去竟然看不清家里有几个人。他坐在烂席片炕上向生产队长询问村里的情况。队长的老婆在锅灶上做饭。不久他才发现,这家人六个孩子一个比一个大点,都挤在门圪崂里惊恐地看他。孩子们几乎不穿什么衣服,也分不清男女,一律剃着光头﹣﹣大概是怕生虱子。午饭端上来后,田福军拿起一个玉米面馍。他刚准备吃,发现这黄馍上沾些黑东西。他一下从炕上站起来,走到后炕头上揭开锅盖。他看见,锅里只有两个玉米面馍,其它都是糠团子。他的喉咙顿时被堵塞了。

④田福军把自己碗里的玉米面馍放进锅里,用手去拿糠团子。他手刚一抓,这团子就被他捏成了一把碎渣子。他顺手拿起锅台上的铁铲子,把这堆渣子铲在自己碗里,然后浇了两勺熬锅水,回到炕上埋下头吃起来。队长一家人吓得连一句话也不敢说。两个大人和六个孩子都眼睁睁地看着他吞咽那碗糠水饭。

⑤他还没有把饭碗放下,门里突然闯进来一个老汉。田福军还没有反应过来,这老汉就双膝跪在队长的脚地上,一边向炕上的他磕头,一边嘴里连哭带喊:“青天大老爷!快救救我一家人的性命……”

⑥田福军慌得一把掼下碗,跳下炕来扶起老汉,问他:“什么事?什么事?”

⑦老汉连哭带说:“我一家三口人四天都没吃一颗五谷了!快饿死了……”

⑧“一颗粮也没了?”田福军问。

⑨“就是的……”

⑩“口粮哩?”

“扣了!”

“为什么扣了?”

这时,队长开口说:“他家的小子出门盲流了,公社和大队命令要扣口粮。我们也不敢给……”

“我娃也是饿得不行了,才出门的……”老汉哭着说。“走,我到你们家去看看!”

田福军立刻扶着老汉出了队长家的门;队长本人也紧撵在后面来了。

田福军进了这老汉家,看见炕上睡着一个老婆婆,已经饿得奄奄一息了。他弯下腰问话,这老婆婆连眼皮都抬不起来,更没力气给他回答。在窑墙根下,还有一个十四五岁的女孩子,合住眼靠墙坐着,脸上已经成了青黄色。她见来了生人,勉强用手托着墙站起来,绝望地望着他。

田福军目睹这惨状,泪水汹涌般从眼睛里淌出来了。他哽咽着,狠狠揪着队长的肩膀,说:“快去盘粮食!”队长愚蠢地嗫嚅说:“公社和大队领导不放给他们分粮,我……”

“混蛋!”有教养的田福军忍不住破口大骂。他一把扯住长的衣服,拉着他即刻就去盘粮食。

当田福军和队长一人扛一口袋粮食回来时,这一家三口人都爬蜒着跪在门口,哭成了一堆……三天以后,遵照田福军的指示,后子头公社把二十几个大队书记都召集在了公社来开会。

会议一开始,田福军劈头就问:“你们哪个队有断了粮的家户?有多少户?缺多少粮?”

他的问话刚完,许多支部书记都哭开了。他们纷纷叙说各自队里的不幸状况。看来除过个别村,大部分村子都有许多缺粮户;有的只能维持一两个月,有的当下就揭不开锅了。

问题相当严重。如果不能及时解决,后子头公社今年可能要饿死不少人。不是说这些队没一颗粮食。所有的大队都有“战备粮”。但这些粮食是准备未来打仗吃的;上面规定,任何情况下都不准动用﹣﹣动用这粮食就等于犯法!

此刻,田福军无法顾及个人的后果﹣﹣他不能看着把人饿死。他当即决定,立即打开各队的粮库,尽快把粮食分发给缺粮户。战备粮空缺下的数目,以后逐渐再补上﹣﹣这样就可以看作是借粮,而不是分粮。反正不管怎样,他已经严重违犯了禁令。他想,为此就是把他押到法庭上,他也可以为自己的行为辩护……

(1)下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是 C

A.“他的喉咙顿时被堵塞了”通过写田福军当时的感觉,表露出他发现百姓生活艰难情况后的难过和愧疚之情。

B.看到田福军和队长扛着两袋粮食回来时,老汉一家哭成了一堆,是因为终于可以活命,心里感到暂时有希望了。

C.小说写田福军考察村中百姓生活状况后决定开仓放粮,战备粮空缺下的数目以后再补,旨在表现他灵活变通的个性。

D.队长一家人吃糠咽菜,生活困难;老汉一家更是衣不蔽体,家中老人奄奄一息,这些反映了当地百姓生活的普遍状况。

(2)下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是 B

A.小说开头写快到端阳节时,山鸡和野鸡鸣叫、苜蓿盛开、麦穗泛黄的乡村景色,交代了时间和地点,赋予了人物活动的空间。

B.“合住眼靠墙坐着,脸上已经成了青黄色”的神态描写,生动地表现出了女孩子因为体弱多病而产生的绝望心理。

C.小说语言有很高的辨识度,多处语言具有典型的地域特征和鲜明的时代印记,如“口粮哩?”就是当时典型的生活用语。

D.文章多次运用细节描写,展示当时农村百姓生活的艰难,为塑造田福军的形象作铺垫,也推动了故事情节的发展。

(3)小说第二段的插叙有何作用?请结合内容简要概括。

(4)路遥在另一部作品《人生》中曾说过:“人生,其实无非是矛盾与选择的综合体,无关对错,仅仅在于我们能否有勇气在矛盾中作出选择并勇敢承担一切后果。”请结合这句话的内涵,分析文中田福军这一人物形象。

【解答】(1)C.曲解文意。“旨在表现他灵活变通的个性”错,依据原文“此刻,田福军无法顾及个人的后果﹣﹣他不能看着把人饿死。他当即决定,立即打开各队的粮库,尽快把粮食分发给缺粮户。战备粮空缺下的数目,以后逐渐再补上﹣﹣这样就可以看作是借粮,而不是分粮。反正不管怎样,他已经严重违犯了禁令。他想,为此就是把他押到法庭上,他也可以为自己的行为辩护……”,旨在表现田福军一心为民,不顾个人得失。

故选:C。

(2)B.曲解文意。“表现出了女孩子因为体弱多病而产生的绝望心理”错,依据原文“田福军进了这老汉家,看见炕上睡着一个老婆婆,已经饿得奄奄一息了。他弯下腰问话,这老婆婆连眼皮都抬不起来,更没力气给他回答。在窑墙根下,还有一个十四五岁的女孩子,合住眼靠墙坐着,脸上已经成了青黄色。她见来了生人,勉强用手托着墙站起来,绝望地望着他”,女孩子不是因为体弱多病,而是因为过度饥饿。

故选:B。

(3)①依据原文“这苦涩而清香的艾叶味,使他不由想起小时候的端阳节,他和福堂哥总要一大早就爬起来……记得文化革命开始时,他刚三十出头,正是风华茂盛之时﹣﹣结果这好年华白白地浪费掉了。前几年虽然恢复了工作,但也等于仍然在油锅里受煎熬。直到不久前‘四人帮’被打倒后,他才好象一下子又变年轻了”,展现了文革前后中国农村的生活状况,为故事的发生交代了时代背景。

②依据原文“记得文化革命开始时,他刚三十出头,正是风华茂盛之时﹣﹣结果这好年华白白地浪费掉了。前几年虽然恢复了工作,但也等于仍然在油锅里受煎熬。直到不久前‘四人帮’被打倒后,他才好象一下子又变年轻了。只要国家有希望,工作就是把人累死也畅快!”,体现了田福军强烈的责任感和解决百姓温饱问题的决心和信心,为情节发展做铺垫。

③依据原文“他多年来一直处在实际工作中,因此非常清楚十年文化革命所带来的灾难性破坏是多方面的,不可能在朝夕间就消除。他常想,作为一个基层领导干部,必须在他的工作范围内既要埋头苦干,又要动脑筋想新办法。当然,眼下最重要的仍然是农民的吃饭问题。现在看来,没有大的政策变化,这问题照样解决不了。那么,能解决多少就解决多少,最起码先不要把人饿死……”,突出表现了田福军对农村的深厚感情以及心系百姓、工作方式灵活等形象特点。

(4)①依据原文“只要国家有希望,工作就是把人累死也畅快!他多年来一直处在实际工作中,因此非常清楚十年文化革命所带来的灾难性破坏是多方面的,不可能在朝夕间就消除。他常想,作为一个基层领导干部,必须在他的工作范围内既要埋头苦干,又要动脑筋想新办法。当然,眼下最重要的仍然是农民的吃饭问题。现在看来,没有大的政策变化,这问题照样解决不了。那么,能解决多少就解决多少,最起码先不要把人饿死……”,人在面临矛盾做出选择时,勇敢的人可以舍弃个人利益选择维护集体利益,哪怕会因此承受一定的后果。

②依据原文“田福军进了这老汉家,看见炕上睡着一个老婆婆,已经饿得奄奄一息了。他弯下腰问话,这老婆婆连眼皮都抬不起来,更没力气给他回答。在窑墙根下,还有一个十四五岁的女孩子,合住眼靠墙坐着,脸上已经成了青黄色。她见来了生人,勉强用手托着墙站起来,绝望地望着他”,“文革”结束,当时农民吃饭问题依旧解决不了,但他毅然投入到解决农民温饱问题的工作中来,这种选择体现了他强烈的社会责任感。

③依据原文“此刻,田福军无法顾及个人的后果﹣﹣他不能看着把人饿死。他当即决定,立即打开各队的粮库,尽快把粮食分发给缺粮户。战备粮空缺下的数目,以后逐渐再补上﹣﹣这样就可以看作是借粮,而不是分粮。反正不管怎样,他已经严重违犯了禁令。他想,为此就是把他押到法庭上,他也可以为自己的行为辩护……”,面对饥饿问题,他不顾个人后果,违反上级规定开仓放粮,这种选择体现了他勇于担当,公而忘私的勇气和魄力。

答案:

(1)C

(2)B

(3)①展现了文革前后中国农村的生活状况,为故事的发生交代了时代背景。②体现了田福军强烈的责任感和解决百姓温饱问题的决心和信心,为情节发展做铺垫。③突出表现了田福军对农村的深厚感情以及心系百姓、工作方式灵活等形象特点。

(4)①人在面临矛盾做出选择时,勇敢的人可以舍弃个人利益选择维护集体利益,哪怕会因此承受一定的后果。②“文革”结束,当时农民吃饭问题依旧解决不了,但他毅然投入到解决农民温饱问题的工作中来,这种选择体现了他强烈的社会责任感。③面对饥饿问题,他不顾个人后果,违反上级规定开仓放粮,这种选择体现了他勇于担当,公而忘私的勇气和魄力。

【点评】解答鉴赏人物形象这类题目时,首先要明确刻画人物形象的技巧,一般包括直接描写和间接描写,前者主要是对人物进行语言、肖像、心理、动作、细节等进行描写,后者主要是借助其他人或物对人物进行衬托。考生要从小说中勾画关于这个人物言行举止的相关语句,分析展示出的人物的特点。然后分析文中其它人物与主要人物之间的关系,是正衬还是反衬。解题思路可以分为四步:一、总体把握小说人物形象特点,确定作者的感情倾向是褒扬还是贬低;二、画出小说中关于这个人物言行的语句,以及作者的议论或者作者借助作品中其他人物对他的评价性的语句;三、看用了什么手法,在此基础上进行归类概括;四、选择恰当的词句表述出来。

2.阅读下面文字,回答后面题。

从杜鹃想起隋那

夏衍

郭沫若先生在《蚯蚓》(九月十八日本报副刊)里提起了杜鹃的侵略性,这使我从已经快要淡忘了的记忆里想起隋那(1749~1823)的事来。

知道杜鹃是“天生的侵略者”的不多,知道最初发见这事实的隋那这个名字的似乎更少,对于这位人类大恩人的冷淡,鲁迅先生曾在一篇杂文里发过一点感慨:我们看看自己的臂膊,大抵总有几个疤,这就是种过牛痘的痕迹,是使我们脱离了天花的危症的。自从有这种牛痘法以来,在世界上真不知救活了多少孩子。——但我们有谁记得这发明者隋那的名字?(《鲁迅全集》六,页一四三)鲁迅先生感怀于屠杀了千万人的拿破仑被后人崇拜为英雄,而救活了万万人的隋那为后人所漠视,所以他说“这看法倘不改变,我想,世界还是要毁坏,人们还是要吃苦的”。这句话,奇妙地使我联想到将“天生侵略者”的杜鹃当作赞美之对象的中国的诗人。

隋那发现杜鹃鸟特殊生态于前,发明牛痘法于后,在十九世纪初叶,他也是一个不为“正统派”科学家所重视的天才。他青年时代在故乡高洛士打州的乡村里偶然对于小鸟的生育状况发生兴趣,一直到一七八七年发表震动学术界的《关于杜鹃的报告》,这中间废寝忘餐,对于这种小鸟的生育状态,作了普遍而深入的调查与研究。他发见了杜鹃把自己的卵偷偷地生在雀类的空巢里面,甚至他可以适应各种不同的雀类,而使它的卵色变化。到小杜鹃由它义母孵成之后,它又天生了一对特别有力的翅膀,孵化后不满一二天,眼睛还没有开,它就会把雀雏背在自己翼上,轻轻地爬到巢边,而把它的义姊妹们摔死在巢外!对于这种特殊残忍性格的揭发,在当时英国的学术界引起了各种的反对和嗤笑,可是,尽管Charles Creighton教授们将他的报告斥为不值一笑的胡诌,丝毫也不足以动摇他调查与研究的信心。——同样,最初发明牛痘的时候,不,一直到牛痘法正式为英国医学界所采用,他得到英王的褒奖,甚至到他临终的时候,反对牛痘接种的呼声还是甚嚣尘上。但,千百年后,反对真理的黯然无光,而隋那尽管不为世人所知道,他已经“不知道救活了多少的孩子”了。主观主义的空想和科学精神的钻研,是永远不相容的南北两极。不清除主观的独断,不养成调查的风气,我想,“人们还是要吃苦”的。

到明年正月,已经是隋那逝世的一百二十周年了。

(一九四二年九月)

(1)找出本文中的一处细节描写(在文中画线),说说它的表达作用。

(2)在中国传统文化中,杜鹃一般用来表现怎样的意象?

(3)文章结尾写到“到明年正月,已经是隋那逝世的一百二十周年了。”有什么意味?

【解答】(1)文章中“它又天生了一对特别有力的翅膀,孵化后不满一二天,眼睛还没有开,它就会把雀雏背在自己翼上,轻轻地爬到巢边,而把它的义姊妹们摔死在巢外”,“翅膀”“眼睛还没有开”“轻轻地爬”等细节描写,展现了杜鹃将义姊妹摔死巢外的行为,揭露了杜鹃的性格残忍。

(2)本题的解答比较灵活,结合学过的诗歌,如“望帝春心托杜鹃”“杨花落尽子规啼”等,杜鹃一般表示凄凉、凄苦和离别之意。

(3)“已经是隋那逝世的一百二十周年了”中,“已经”说明人们已经淡忘隋那很久了;文章上文中“隋那发现杜鹃鸟特殊生态于前,发明牛痘法于后,在十九世纪初叶”“千百年后,反对真理的黯然无光,而隋那尽管不为世人所知道……”等表现出隋那不被人们所熟悉的一面,根据“主观主义的空想和科学精神的钻研,是永远不相容的南北两极。不清除主观的独断,不养成调查的风气”可知作者希望以此为戒,清除主观的独断,养成调查的风气。

答案:

(1)“它又天生了一对特别有力的翅膀,孵化后不满一二天,眼睛还没有开,它就会把雀雏背在自己翼上,轻轻地爬到巢边,而把它的义姊妹们摔死在巢外”揭发了杜鹃特殊的残忍性格。

(2)悲凉、凄苦、离别。

(3)提示人们已经将隋那淡忘好久了,今天的人们应当重新认识和评价隋那,并以此为戒,清除主观的独断,养成调查的风气。

【点评】“规范作答”不能忘记的三个原则:

(1)答案在文中(直接来源于文中或从文中提炼);

(2)选择并重组文中关键词句(注意原文表述角度与设问角度是否一致);

(3)分点分条作答。

3.阅读下面的文字,回答问题。

叙述时间,是展示作家叙述艺术的演兵场。根据叙事文故事时间在叙述中重新排列的种种关系,一般将与故事编年顺序与叙述时间大致相似的,称为连贯叙述——这是一种以一维线型线索发展的叙述。而将回头叙述过去发生的事件、出现的人物即追述或回忆为特征的倒装叙述,以及综合有过去、现在、将来时态的人物和事件的交错叙述,统称逆时序叙述。第三种情况则为非时序叙述。20世纪中国报告文学在叙述时间上的选择和演进,并不比小说等虚构性叙事文本逊色。它充分显示出丰富性,即无论是较为传统的连贯叙述、倒装叙述,还是更具现代感的交错叙述、非时序叙述,这一时域的报告文学文本均有不同程度的体现。

我们将1927年至2000年498篇(部)报告文学文本样本在叙述时间的选择与变化方面的情况列表如下:

样本的时间域 样本数 连贯叙述 交错叙述 倒装叙述 非时序

篇数 百分比 篇数 百分比 篇数 百分比 篇数 百分比

1927﹣1937 119 99 83% 3 3% 0 0 17 14%

1937﹣1949 103 66 64% 16 16% 2 2% 19 18%

1949﹣1966 109 44 40% 33 30% 17 16% 15 14%

1977﹣1980 30 18 60% 3 10% 6 20% 3 10%

1981﹣1982 24 4 17% 8 33% 1 4% 11 46%

1983﹣1984 27 4 15% 9 33% 7 26% 7 26%

1985﹣1986 21 1 5% 6 29% 5 24% 9 42%

1987﹣1988 14 1 7% 0 0 1 7% 12 86%

1990﹣1991 26 3 12% 8 31% 4 15% 11 42%

1992﹣1993 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25%

1995﹣2000 17 10 59% 3 18% 0 0 4 23%

表中显示,倒装叙述与交错叙述于20世纪中国报告文学的变迁中发展平稳,而连贯叙述与非时序叙述的变化曲线则呈现出两两相对的“V”形和“Λ”形。这也就是说在20﹣70年代区间内,连贯叙述处于上升和鼎盛状态,80﹣90年代初,其比率下降至最低点,90年代中后期又逐渐恢复上扬,因此,它的轨迹正好形成一个“V”字形状。有趣的是,非时序叙述的前行曲线正好与之相反,它在80﹣90年代初达至顶峰,而在其余时域则保持上升或下降趋势,即一个“Λ”字形状。这两个相对的字符说明,传统叙述时间方式与非传统叙述时间方式实现着交错发展,它们都在一定时域各领风骚,成为特定时城里的艺术先锋。应该肯定的是,连贯叙述作为一种传统型的叙述时间,在传达较为单一线索的事件或人物活动断片时,其优势是显明的。中国报告文学萌生、形成时期梁启超的《新大陆游记》瞿秋白的《饿乡纪程》丁玲的《多事之秋》柔石的《一个伟大的印象》。以至后来出现的曹白的《杨可中》、丘东平的《第七连》、沙汀的《随军散记》、周而复的《海上的遭遇》徐迟的《哥德巴赫猜想》等文本均是其中的典型代表。当然,仅止于此,对于报告文学的演进来说是远远不够的。因而,进入80年代,中国报告文学叙述时间的变化达至活跃的峰值。其中一个标志即是,以叙述时间上的非时序叙述和叙述结构上的非线型结构相结合的集合式文本的时兴。在这种文本中,一维线型的时序概念被多维、立体的时序所代替。更重要的是,它对事件、人物的再现,不再局限于历时状态,而是将之凝聚成共时状态下的事件、人物集合或某种现象与状态的形象化概括。当然,非时序的出现也并非一蹴而就,其较早的文本可追溯到30﹣60年代出现的邹韬奋的《萍踪寄语》茅盾的《记“鲁迅艺术文学院”》、冰心的《咱们的五个孩子》魏巍的《谁是最可爱的人》徐开垒的《十一户人家》等。

如果说,非时序叙述文本在80年代以前还是处干少数裔之列,那么,这之后此米文本便逐渐成为主流。其与前期非时序报告文学文本的承继关系应该说是明显的,但其在共时的理念以及描述的时空把握等方面更具理论化色彩,以至有评论将其以及由其代表的这类文本称为“学术论文式”或“调查报告式”报告文学。

从连贯叙述与非时序叙述消长起伏,以及交错叙述和倒装叙述渗入其间,推波助准的情形观之,报告文学作家通过对时间的“歪曲”“变形”,以求得文本叙述艺术的推进,更具广度与深度的人物心态,世相写真与思辨的“美学目的”已显而易见。我们也,不妨将之看作是报告文学文体由对小说等虚构类叙事文本的简单模仿,逐步走向在多元化叙述时间的抉择中突显自身个性的文体变革之路。

(摘编自王晖《二十世纪中国报告文学的叙述模式》,有删改)

(1)下列各项中对材料内容的理解和分析不正确的一项是 B

A.叙述时间依据故事时间在叙述中重新排列的关系分类,是作家叙述艺术的体现。

B.逆时序叙述呈现倒装或交错特点,与连贯叙述不同,它并非线型线索发展叙述。

C.连贯叙述经历上升、登顶、触底、上扬的过程,与非时序叙述的前行曲线相反。

D.非时序叙述文本的发展经历了一个较长的时期,直到80年代后才逐渐成为主流。

(2)结合文本写一则“非时序叙述”词条,解释什么是“非时序叙述”,不超过60字。

(3)根据本文相关观点,你认为夏衍的《包身工》运用了哪一种叙述时间?请结合《包身工》具体内容阐明理由。

(4)联系上述材料,结合你的认识和感悟,给写作者提三条关于报告文学叙述时间选用方面的建议。

(5)某文学杂志社准备以“高中生的课余生活”为主题征集报告文学稿件,你打算选用哪一种叙述时间来写高中生的课余生活?简要说说你的设想,并尝试选取一个角度写一则200字左右的报告文学片段。

【解答】(1)B.“它并非线型线索发展叙述”错误。逆时序叙述也是一种线型叙述。

故选B。

(2)本题可结合“在这种文本中,一维线型的时序概念被多维、立体的时序所代替。更重要的是,它对事件、人物的再现,不再局限于历时状态,而是将之凝聚成共时状态下的事件、人物集合或某种现象与状态的形象化概括”进行提炼和整合:非时序叙述是指故事时间处于中断或凝固状态,不存在完整的故事线索,共时叙述代替了历时叙述的一种非线型线索发展叙述。

(3)《包身工》没有线型的故事线索,以多个特写镜头如,起床时混乱、紧张的场面;宿舍狭窄、拥挤的画面;上工时麻木、沉重的状态;芦柴棒、小福子被打的场景等,展现包身工的工作、生活片段。镜头之间没有连续的线型关系,体现了共时性特点。故为非时序叙述。

(4)这是一道开放题,需要学生筛选文本中与叙述时间有关的内容,再结合自己的认识和感悟进行梳理、概括。示例:要充分认识叙述时间对报告文学创作的意义;要熟悉叙述时间选择及变化的历史,并掌握各自的不同作用和运用方法;要摆脱对小说等虚构类叙事文本的简单模仿,在多元化叙述时间的抉择中突显个性化的文体变革。

(5)这是一道开放题,涉及如何运用叙述时间来写作的问题,也是对本单元报告文学文体学习的考查。运用的前提是正确认识不同叙述时间的特点,以适切为主要原则。怎样表现高中生的课余生活?可以从思想内容、表现艺术等角度展开思考,也可借鉴并迁移本单元学习的心得体会。可以运用非时序叙述的方法进行写作。示例:高中生课余时间,除了看些教材、做点作业之外,更多的是寻找课外书籍去阅读,诸如《自学代数的钥匙》《自学物理的钥匙》《自学化学的钥匙》等等,这些书簇的封面上真的画上一把大钥匙。还有的同学特喜欢看小说与连环画,课桌里总有些没头没尾的书籍。如《林海雪原》《上甘岭》等。还有的同学会三五成群地去操场上散步,他们边走边说说笑笑,缓解学习的压力。

答案:

(1)B

(2)非时序叙述是指故事时间处于中断或凝固状态,不存在完整的故事线索,共时叙述代替了历时叙述的一种非线型线索发展叙述。

(3)《包身工》运用了非时序叙述,它没有线型的故事线索,以多个特写镜头展现包身工的工作、生活片段。如,起床时混乱、紧张的场面;宿舍狭窄、拥挤的画面;上工时麻木、沉重的状态;芦柴棒、小福子被打的场景等。镜头之间没有连续的线型关系,体现了共时性特点。

(4)要充分认识叙述时间对报告文学创作的意义;要熟悉叙述时间选择及变化的历史,并掌握各自的不同作用和运用方法;要摆脱对小说等虚构类叙事文本的简单模仿,在多元化叙述时间的抉择中突显个性化的文体变革。

(5)运用非时序叙述的方法进行写作。示例:高中生课余时间,除了看些教材、做点作业之外,更多的是寻找课外书籍去阅读,诸如《自学代数的钥匙》《自学物理的钥匙》《自学化学的钥匙》等等,这些书簇的封面上真的画上一把大钥匙。还有的同学特喜欢看小说与连环画,课桌里总有些没头没尾的书籍。如《林海雪原》《上甘岭》等。还有的同学会三五成群地去操场上散步,他们边走边说说笑笑,缓解学习的压力。

【点评】叙述,是记叙性文章的主要表达方式,一般包括时间、地点、人物、事件、原因、结果六个要素。叙述与时间关系最为密切。无论是人物活动的过程,还是事物发生发展变化的过程,都表现出一定的顺序性与持续性,即是“过程”在一定时间条件下进行。

二.语言表达(共1小题)

4.按要求改写下列句子。

(1)像“芦柴棒”一般的包身工,每一分钟都有死的可能,可是她们还在那儿支撑,直到带工老板榨完她们残留在皮骨里的最后一滴血汗为止。

改写为被动句:

(2)度过了讨饭的童年生活和在财东的马房里睡过觉的少年时代,青年时代又在深山老林里打过短工,他简直不知道世界有什么叫困难。

改写为排比句:

【解答】(1)“带工老板榨完她们残留在皮骨里的最后一滴血汗”是主谓句,其主干是“ 带工老板榨完她们的血汗”,若要变为被动句,就需要以“她们的血汗”为主语,则主干变为“她们的血汗被带工老板榨完”.

(2)将“度过了讨饭的童年生活和在财东的马房里睡过觉的少年时代,青年时代又在深山老林里打过短工”变为排比句,就需要按照一定的句式,形成三个分句并列一起成为排比句,如以“他童年时代讨过饭”这样的句式.

答案:

(1)直到她们残留在皮骨里的最后一滴血汗被带工老板榨完为止.

(2)他童年时代讨过饭,少年时代在财东的马房里睡过觉,青年时代又在深山老林里打过短工.

【点评】重组句子的解题思路:

(1)弄清原句的句间关系;

(2)分析开头的词语在原句中的地位和作用;

(3)明了原句结构的调整方向;

(4)增删字词,衔接语意.

三.解答题(共2小题)

5.阅读《包身工》全文,制作一张《杨树浦福临路东洋纱厂包身工工作、生活一览表》。

工作时间 4:15起身——4:30洗漱等——5:00上工——12小时工作

工作内容 除纱厂的本职工作,还要为工房和老板家庭义务贡献

工作制度 签订三年“包身契”,带工头分组管理,试验工和养成工分层,实行出入管制等

待遇 薪资 最初的钱是每天十二小时大洋一角至一角五分,后面就没有保障了

吃 两粥一饭,不能保证质量

穿 穿着短衣,上面是褪色和油脏了的湖绿乃至莲青的短衫,下面是玄色或者条纹的裤子

住 每间工房楼上楼下,平均住着三十二三个人;准时拆铺;两条板凳

行 走路

医 没有就医的条件

【解答】本题的解答比较灵活,包身工的工作内容,除纱厂的本职工作,还要为工房和老板家庭义务贡献;工作制度,签订三年“包身契”,带工头分组管理,试验工和养成工分层,实行出人管制等。其他,如薪资、吃、穿、住、医等中文中均有描述。

答案:

除纱厂的本职工作,还要为工房和老板家庭义务贡献。

签订三年“包身契”,带工头分组管理,试验工和养成工分层,实行出入管制等

最初的钱是每天十二小时大洋一角至一角五分,后面就没有保障了

两粥一饭,不能保证质量

穿着短衣,上面是褪色和油脏了的湖绿乃至莲青的短衫,下面是玄色或者条纹的裤子

走路

没有就医的条件

【点评】《包身工》是中国现代作家夏衍于1935年创作的一篇报告文学,反映了20世纪30年代上海纺织厂里包身工的情况。文章以铁的事实、精确的数据,真实地描述了包身工的苦难生活,揭露了帝国主义和封建势力相互勾结、压榨中国人民的罪行。

6.《包身工》运用“点面结合”的写法,具体、形象地揭露了包身工制度的罪恶。请借鉴这种手法,描写一个场景,200字左右。

【解答】每天晚上,五一广场灯光闪烁,热闹非凡。

广场中央千姿百态的喷泉随着优美的旋律此起彼伏,就像婀娜多姿的少女翩翩起舞,吸引着许多人不约而同地来到广场,有的跳舞,有的放风筝,有的打鼓,还有的溜旱冰……随着音乐节拍,中年人跳起了健身舞,动作非常整齐,引来了来来往往的旁观者。最引人注意的是一个小女孩,她也跟着手舞足蹈,扭来扭去,那不协调的动作,逗得人们哈哈大笑。

仰望天空,只见天空飞着千姿百态的风筝,有的像彩蝶,快乐地翩翩起舞;有的像小鸟,自由自在地飞翔,美丽极了!它们给广场增添了许多色彩。

五一广场是一个休闲娱乐的广场,歌声、鼓声、说笑声汇成了一曲热闹的交响曲,让人乐而忘返。

【点评】写好微写作可以从以下四个方面来考虑:①为什么要写作,即写作目的。②写给谁或写给谁看,即写作对象。③用什么形式来承载表达的内容。④语言表达。根据写作目的,写作对象所需要的得体的语言。微写作的语言要求准确,简明,合理,得体。

四.语言文字应用(共9小题)

7.人类为什么要有底线?为了生存。人,是社会的群居物。任何人,都不能一个人活在这世界上。所以,只有让别人生存, 自己才能生存 ;让别人活得好,自己才活得好。希望所有的人都活得好,甚至为了别人的生存放弃自己的利益,这是“境界”。至少不妨碍别人的生存, 不侵犯别人的利益 ,不破坏社会的环境,这是“底线”。境界不一定人人都有或要有, 但底线却不能缺失 。因为底线是人类生存的基础,是最后一道防线。基础不牢,地动山摇;防线失守,全盘崩溃。

【解答】第一处横线处后面是分号,根据上文“只有让别人生存”和下文“让别人活得好,自己才活得好”可知此处应填入“自己才能生存”;

第二处从前后句子可以看出,三个句子之间有递进关系,中间句应该是“不侵犯别人的利益”;

第三处后面强调了底线的重要性,说它是人类生存的基础,是每个人必须有的东西,再根据“境界不一定人人都有或要有”,可推断出此句是对上一句的转折;

故参考答案为:

①自己才能生存

②不侵犯别人的利益

③但底线却不能缺失

(每空(2分),共6分)

【点评】补写句子的方法:

第一步:把握文段语脉,定位句子关系.

先初读语段,搞清整个语段或前后句之间的内在逻辑联系,特别要注意关联词语,注意规律总结.明确补写的句子是总领下文的总起句,还是承上启下的展开句,还是对内容做出总结的总结句.

第二步:根据上下语境,注意合理推导.

考生要根据上下文提供的条件或者语境进行分析比照,从而合理地推断出所补写的内容.补写时需考虑陈述对象和话题的统一性,表述句式的合理性等.

第三步:检验补后内容,确保语意连贯.

检查补写后内容是否符合题干要求、语言是否连贯、有无语病、是否简洁等.要防止草率审题,盲目机械地答题,如果发现问题要及时纠错.最好在写好后代入原文读一读,看看是否真的连贯、贴切、严密.

8.在下面一段文字横线处补写恰当的语句。使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。

报告文学的力量来自哪里?不同的人可能有不同的答案。但谁都不能否认,① 它的力量来自“真实性” 。来自他对发生的时代事件和时代人物的真实反映。“真实性” 是报告文学的生命,是报告文学的根本力量所在,也是报告文学的首要美学特征。② 报告文学如何达到“真实” ?围绕这一问题,以夏衍为代表的文学大师们达成了一个共识,即对素材进行取舍、整理和剪裁必须遵循不回避、不夸大、不矫饰的原则,要杜绝无中生有和张冠李戴式的“艺术加工”,更不能信马由缰地发挥“主观创造性”。也就是说,③ 报告文学不允许“虚构” ,哪怕这“虚构”仅仅是“略微”的。

【解答】本段文字主要阐明“‘真实性’是报告文学的生命”.

①是对前面问题的回答,也应是总领句,联系后一句“不来自他对发生的时代事件和时代人物的真实反映”及全文段分析,空格处应是强调“真实性”.

②后是问号,后文做出了回答,可以联系后文“共识”的内容,主要是“如何实现报告文学真实性”.

③是对“要杜绝无中生有和张冠李戴式的“艺术加工”,更不能信马由缰地发挥‘主观创造性’”的进一步阐释,再结合后文“哪怕这‘虚构’仅仅是‘略微’的”分析,此处内容应是强调“杜绝虚构”.

参考答案:

①它的力量来自“真实性” ②报告文学如何达到“真实” ③报告文学不允许“虚构”

【点评】补写完毕后,还要再次审读,看是否符合语言连贯的要求.补写时要字斟句酌,表述要准确、简明、连贯.

9.请将图表的内容按要求用文字进行表述(除年份外,不能使用数字),要求语意简明,句子通顺,不超过70个字。

上表是中国青少年研究中心先后于2005年、2010年和2015年在全国十个省市进行的

三次“中国少年儿童上课外班的时间”调查统计,从表中可看出,近十年来 不论是学习日还是休息日,少年儿童上课外班的时间在逐渐增加,而且,休息日的增幅超过学习日 ;特别是 2015年休息日上课外班的时间猛升 。

【解答】本题为中国青少年研究中心先后于2005年、2010年和2015年在全国十个省市进行的三次“中国少年儿童上课外班的时间”调查统计图,该图表主要调查了中国少年儿童学习日和休息日上课外班的情况,黑色的柱状图代表学习日,白色的柱状图代表休息日,根据图表可以看出从2005上课到2015年少年儿童利用学习日上课外班时间逐年增加,利用休息日上课外班时间增幅快,特别是2015年增幅最快;根据以上分析可以运用简洁的语言概括图表中的信息;

参考答案:

近十年来:不论是学习日还是休息日,少年儿童上课外班的时间在逐渐增加,而且,休息日的增幅超过学习日;

特别是:2015年休息日上课外班的时间猛升.

【点评】本题考查考生图文转换的能力,本题以柱状图的方式考查,本题主要考查了考生分析问题、观察问题的能力,也考查了考生运用语言的能力,解答本题首先要认真分析图表内容,然后根据图表中数据的变化进行总结、概括,最后运用简洁的语言结合题目要求进行表述,解答本题容易出错的地方是,对图表观察不细致,甚至有的考生忽略对图表图例的观察,造成概括不全面而影响成绩.

10.如图是一组真实的照片。二十年前奶奶推着孙子,20年后孙子推着奶奶,照片拍摄于同一个地点。请紧扣画面细节,续写下面一段话,不超过100字。

时间都去哪儿了,二十年匆匆而过,我长大了,您却老了。……

【解答】答案示例:…二十年,您用小小的童车推着我快乐的童年,推着我幸福地成长.二十年,您身后的小树早已枝繁叶茂,而您却已华发苍颜.如今,我愿用我的青春年华,推出您安康的晚年.

【点评】续写,指从原文出发,遵循着原文的思路,对于原文作延伸.续写前,做到熟读原文,故事情节烂熟于心,人物性格准确把握,全文旨意透彻理解.

11.SOS儿童村是一个以家庭方式抚养孤儿的国际慈善组织,天津儿童村是我国首批建立且规模最大的一个。儿童村中每个“家”都有一个“妈妈”,她既要照料七八个孩子的生活,还要承担起教育的责任。妈妈们用青春和无私的爱,使一个个孤儿享受到家的温暖。6月23日是“国际SOS儿童村日”请你写一段话,向儿童村妈妈表示敬意和祝福。要求:感情真挚,至少使用一种修辞方法,不超过48字。

【解答】答案示例:妈妈,是你的关心给了孩子无限的支持,相信这无私的爱,最终会汇成绵延的爱的海洋,流进孩子们的心田.

【点评】本题难度适中,属于中档题,重点考查本题主要考查学生扩展语句的能力.

12.利用所给词语写一段话,介绍“征集全民健身口号”活动的结果,要求语意完整,句子通顺,字数在50~60之间。

来源广 一个月 入选口号 千余条“我运动,我快乐”

【解答】解析:解答时要利用所给词语,语意完整,扣住主题“征集全民健身口号”,同时注意话题前后保持一致,语言连贯流畅,语言应富有激情,有文采,有感染力.符合字数要求.

答案:全民健身口号征集活动在一个月里收到应征口号千余条,稿件来源广,参与人数多,经过评审,最终入选口号为“我运动,我快乐”.

【点评】要解答好此题需要考生有较好的分析能力和语言概括能力,做这类串词成句的扩展语句题型首先要探究词语特点及词语之间的联系,答题时切记语意要完整,句子要通顺,意思要表达清楚,有一定文采更好.

13.为庆祝新中国成立60周年,学样拟编辑出版诗歌征文集。现有两个备选书名《献给母亲的歌》和《山河岁月欢乐颂》,你喜欢哪一个?请写下你喜欢的书名并说明理由。

我喜欢的书名:《 献给母亲的歌 》

理由: 把祖国比喻为母亲,给母亲献歌,表达了对祖国母亲的深爱,直抒胸臆,情真意切. 。

【解答】我喜欢的书名:《献给母亲的歌》

理由:把祖国比喻为母亲,给母亲献歌,表达了对祖国母亲的深爱,直抒胸臆,情真意切.

【点评】本题难度适中,属于中档题,重点考查扩展语句和语言的简明.

14.阅读《包身工》,解疑点。

(1)本文是以什么线索组织材料的?在这些时间段“包身工”在干什么?

(2)作者对“包身工”这一现象的评价是什么?

(3)给包身工下定义;再根据课文内容,理解包身工的社会意义。

(4)新闻背景,是指事件的历史背景、周围环境及与其他方面的联系等。本文是如何处理新闻背景材料的?有什么好处?

(5)包身工是一个群体,他们承受的黑暗、残酷带给我们深深的震撼,作者运用了什么写法使我们对这一群体有了更全面、深刻的认识?

【解答】(1)第1到8段,记叙包身工清晨起床的情况,描述她们恶劣的居住条件以及在具体时间应该干的事情;第9到17段,记叙包身工早餐的情景;18到25描写了包身工上工的情景,描述了工厂环境的恶劣。本文的线索是包身工一整天的生活和劳动,具时间应该做什么事情,都给了非常严格的限制。

(2)在作者眼中,包身工是家庭生活非常困难,生活在底层的人。如“看着这种饲养小姑娘谋利的制度,我不禁想起孩子时候看到过的船户养墨鸭捕鱼的事了。”通过把包身工和墨鸭比较,指出墨鸭养活船户,包身工养活带工老板,但船户对墨鸣没有怎么虐待,带工老板却残酷压迫包身工,连一点施与的温情也没有,强烈地揭示了包身工受压迫的惨重,人不如禽的命运。“我也想警告某一些人,当心呻吟着的那些锭子上的冤魂!”表现了作者强烈的愤怒。

(3)对“包身工”下定义,需要注意点明具体的时间(二三十年代)、地点(上海东洋纱厂)、人物(为外国人工作的女工),因为他们签订卖身契,所以被称为“包身工”。对社会意义的理解和作答,注意体现出包身工“没有人身自由”“女孩子近乎拐骗”,透过一幅幅悲惨的画面,能够发现,包身工制度的出现不是偶然的,它是在半封建半殖民地社会的温床上,受到国民党政府“特殊优惠”的保护,伴随中国农村经济衰败生长出来的一颗毒瘤。这个制度存在的根源,是半殖民地半封建的反动统治。

(4)新闻所选的材料必须具有典型性,能深刻反映事物的本质,如“芦柴棒”的事例。本文写包身工的一天活动情况就是包身工全部生活的缩影。课文在每一段叙事之后,总要穿插一些背景材料。比如第一个场景中对于包身工来源的介绍、带工老板“手面”和财产的介绍。这样的穿插,使得文章既展现生活现象,又揭示社会本质,深化了文章的主题,同时也增强了文章的批判意味。

(5)本文最大的写作特点便是运用了点面结合的手法。前半部分以包身工一整天的生活和劳动为线索,让我们了解了包身工的概况,后通过芦柴棒和小福子的故事,对包身工的悲惨命运有了更深刻的了解。主副交互,点面结合,精确的数字,写出了包身工的悲惨遭遇,揭露包身工制度的罪恶。

答案:

(1)以包身工一整天的生活和劳动为线索组织材料:清晨起床→吃早饭→上工→黄昏收工。

四点一刻:晨起;四点半钟:早饭;五点钟:上工;六点钟(十二小时劳动,中午休息的15分钟):放工。

(2)包身工是家庭生活困难,工作环境恶劣,没有人生权利,工资待遇极低,是处在被压迫的最底层的最悲惨的人,作者对这种现象有强烈的愤怒之情。

(3)定义:包身工是指二三十年代,在上海东洋纱厂里,为外国人工作的女工。因为这些女工在进厂时已经签订了卖身契,失去了人身的自由权,所以被称为“包身工”。

社会意义:①包身工是旧社会一种变相的贩卖奴隶的形式,被贩卖的是女孩子,由承包人送到工厂做工,没有人身自由,工钱全归承包人所有;②课文中的提法是“包身工”已经以一种奇妙的方式包给了叫做“带工”的老板。“包”的标志是事先立了“包身契”。“奇妙”之处不仅在于这些女孩子近乎被拐骗,而且是一仆二主:一主是日本资本家(工头是拿摩温);另一主是中国二老板,带工的。日本资本家称她们为“试验工”“养成工”;中国带工者称她们为“包身工”;③作品实际上是在告诉我们:包身工这一罪恶制度存在的根源,在于半殖民地半封建的反动统治。

(4)根据中心思想的需要,进行剪裁,点面结合,互为补充。好处:深化文章的主题,也增强了文章的批判力度。

(5)作者运用了点面结合的手法。本文既有对包身工悲惨遭遇的概括介绍,对包身工群体形象的简略描写,如作者在记叙中集中写了包身工的起身、早餐、上工、收工等四个场面,这面上的记叙与描写概括了包身工一天的生活和劳动状况,又有对“芦柴棒”“小福子”典型人物的生动描写,作者以“芦柴棒”为例,通过“发烧”“生病”被“抄身”等细节描写,写出了包身工奴隶般地“被榨完残留在皮骨里的最后一滴血汗为止”的悲惨命运。“小福子”遭到“拿摩温”和“东洋婆”毒打惩罚的描写,也反映了包身工的不幸遭遇。

【点评】报告文学是采取文学手段及时地反映真人真事的一种新闻文体。具有新闻性和文学性的特点。《包身工》是一篇报告文学。

15.用一句话概括下面新闻的内容。(不超过16字)

《日本经济新闻》2月18日报道 美国众议院外交委员会主席埃德 罗伊斯率领的美国超党派议员联盟正在对日本进行访问。罗伊斯一行2月17日先后与日本首相安倍晋三以及日美国会议员联盟会长中曾根弘文等人举行了会谈。针对安倍参拜靖国神社,罗伊斯表示“此举对中国有利吧”。此番发言或许是指靖国神社问题导致日美韩的统一步调被打乱,而中国则扩大了防空识别区。

答: 美政要称安倍“拜鬼”有利中国 。

【解答】本段共四句话,语义重点在后两句,而第四句是来解释第三句的原因的,故第三句为信息重点句,对重点句按照字数要求进行概括。

答案:美政要称安倍“拜鬼”有利中国。

【点评】新闻的特点特点:具有及时性、准确性、真实性,新闻六要素要素:时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果新闻,结构分为五部分:标题、导语、主体、背景、结语。

第1页(共1页)

一.现代文阅读(共3小题)

1.阅读下面的文字,完成各题。

平凡的世界 (节选)

路遥

①快过端阳节了,头上的太阳热烘烘的。山鸡和野鸡清脆的叫唤声,不时打破这梦一般沉寂的世界。大地上的绿色已经很惹眼了。大部分秋庄稼刚锄过一遍草。庄稼地中间的苜蓿盛开着繁密的紫红色的花朵。向阳的山坡上,稀稀拉拉的麦穗开始泛出了黄颜色;路边灰白的苦艾丛中有时猛地会窜出一只野兔子,吓得田福军出一头冷汗。

②他一边走,一边揪了一把苦艾、凑得鼻子上去闻。这苦涩而清香的艾叶味,使他不由想起小时候的端阳节,他和福堂哥总要一大早就爬起来,拔好多艾草,别在门上,别在全家人的耳朵上,然后再揭开喷香的粽子锅……唉,从那时到现在,不觉得几十年就过去了。人啊,有时候觉得日子过得太慢;有时候又觉得太快了,简直来不及做什么!记得文化革命开始时,他刚三十出头,正是风华茂盛之时﹣﹣结果这好年华白白地浪费掉了。前几年虽然恢复了工作,但也等于仍然在油锅里受煎熬。直到不久前“四人帮”被打倒后,他才好象一下子又变年轻了。只要国家有希望,工作就是把人累死也畅快!他多年来一直处在实际工作中,因此非常清楚十年文化革命所带来的灾难性破坏是多方面的,不可能在朝夕间就消除。他常想,作为一个基层领导干部,必须在他的工作范围内既要埋头苦干,又要动脑筋想新办法。当然,眼下最重要的仍然是农民的吃饭问题。现在看来,没有大的政策变化,这问题照样解决不了。那么,能解决多少就解决多少,最起码先不要把人饿死……临近中午的时候,田福军才走到这个叫土崖凹的小村子。

③田福军被现在队长引到家里吃午饭。队长的一孔土窑象个山水洞一般黑暗,大白天进去竟然看不清家里有几个人。他坐在烂席片炕上向生产队长询问村里的情况。队长的老婆在锅灶上做饭。不久他才发现,这家人六个孩子一个比一个大点,都挤在门圪崂里惊恐地看他。孩子们几乎不穿什么衣服,也分不清男女,一律剃着光头﹣﹣大概是怕生虱子。午饭端上来后,田福军拿起一个玉米面馍。他刚准备吃,发现这黄馍上沾些黑东西。他一下从炕上站起来,走到后炕头上揭开锅盖。他看见,锅里只有两个玉米面馍,其它都是糠团子。他的喉咙顿时被堵塞了。

④田福军把自己碗里的玉米面馍放进锅里,用手去拿糠团子。他手刚一抓,这团子就被他捏成了一把碎渣子。他顺手拿起锅台上的铁铲子,把这堆渣子铲在自己碗里,然后浇了两勺熬锅水,回到炕上埋下头吃起来。队长一家人吓得连一句话也不敢说。两个大人和六个孩子都眼睁睁地看着他吞咽那碗糠水饭。

⑤他还没有把饭碗放下,门里突然闯进来一个老汉。田福军还没有反应过来,这老汉就双膝跪在队长的脚地上,一边向炕上的他磕头,一边嘴里连哭带喊:“青天大老爷!快救救我一家人的性命……”

⑥田福军慌得一把掼下碗,跳下炕来扶起老汉,问他:“什么事?什么事?”

⑦老汉连哭带说:“我一家三口人四天都没吃一颗五谷了!快饿死了……”

⑧“一颗粮也没了?”田福军问。

⑨“就是的……”

⑩“口粮哩?”

“扣了!”

“为什么扣了?”

这时,队长开口说:“他家的小子出门盲流了,公社和大队命令要扣口粮。我们也不敢给……”

“我娃也是饿得不行了,才出门的……”老汉哭着说。“走,我到你们家去看看!”

田福军立刻扶着老汉出了队长家的门;队长本人也紧撵在后面来了。

田福军进了这老汉家,看见炕上睡着一个老婆婆,已经饿得奄奄一息了。他弯下腰问话,这老婆婆连眼皮都抬不起来,更没力气给他回答。在窑墙根下,还有一个十四五岁的女孩子,合住眼靠墙坐着,脸上已经成了青黄色。她见来了生人,勉强用手托着墙站起来,绝望地望着他。

田福军目睹这惨状,泪水汹涌般从眼睛里淌出来了。他哽咽着,狠狠揪着队长的肩膀,说:“快去盘粮食!”队长愚蠢地嗫嚅说:“公社和大队领导不放给他们分粮,我……”

“混蛋!”有教养的田福军忍不住破口大骂。他一把扯住长的衣服,拉着他即刻就去盘粮食。

当田福军和队长一人扛一口袋粮食回来时,这一家三口人都爬蜒着跪在门口,哭成了一堆……三天以后,遵照田福军的指示,后子头公社把二十几个大队书记都召集在了公社来开会。

会议一开始,田福军劈头就问:“你们哪个队有断了粮的家户?有多少户?缺多少粮?”

他的问话刚完,许多支部书记都哭开了。他们纷纷叙说各自队里的不幸状况。看来除过个别村,大部分村子都有许多缺粮户;有的只能维持一两个月,有的当下就揭不开锅了。

问题相当严重。如果不能及时解决,后子头公社今年可能要饿死不少人。不是说这些队没一颗粮食。所有的大队都有“战备粮”。但这些粮食是准备未来打仗吃的;上面规定,任何情况下都不准动用﹣﹣动用这粮食就等于犯法!

此刻,田福军无法顾及个人的后果﹣﹣他不能看着把人饿死。他当即决定,立即打开各队的粮库,尽快把粮食分发给缺粮户。战备粮空缺下的数目,以后逐渐再补上﹣﹣这样就可以看作是借粮,而不是分粮。反正不管怎样,他已经严重违犯了禁令。他想,为此就是把他押到法庭上,他也可以为自己的行为辩护……

(1)下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是

A.“他的喉咙顿时被堵塞了”通过写田福军当时的感觉,表露出他发现百姓生活艰难情况后的难过和愧疚之情。

B.看到田福军和队长扛着两袋粮食回来时,老汉一家哭成了一堆,是因为终于可以活命,心里感到暂时有希望了。

C.小说写田福军考察村中百姓生活状况后决定开仓放粮,战备粮空缺下的数目以后再补,旨在表现他灵活变通的个性。

D.队长一家人吃糠咽菜,生活困难;老汉一家更是衣不蔽体,家中老人奄奄一息,这些反映了当地百姓生活的普遍状况。

(2)下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是

A.小说开头写快到端阳节时,山鸡和野鸡鸣叫、苜蓿盛开、麦穗泛黄的乡村景色,交代了时间和地点,赋予了人物活动的空间。

B.“合住眼靠墙坐着,脸上已经成了青黄色”的神态描写,生动地表现出了女孩子因为体弱多病而产生的绝望心理。

C.小说语言有很高的辨识度,多处语言具有典型的地域特征和鲜明的时代印记,如“口粮哩?”就是当时典型的生活用语。

D.文章多次运用细节描写,展示当时农村百姓生活的艰难,为塑造田福军的形象作铺垫,也推动了故事情节的发展。

(3)小说第二段的插叙有何作用?请结合内容简要概括。

(4)路遥在另一部作品《人生》中曾说过:“人生,其实无非是矛盾与选择的综合体,无关对错,仅仅在于我们能否有勇气在矛盾中作出选择并勇敢承担一切后果。”请结合这句话的内涵,分析文中田福军这一人物形象。

2.阅读下面文字,回答后面题。

从杜鹃想起隋那

夏衍

郭沫若先生在《蚯蚓》(九月十八日本报副刊)里提起了杜鹃的侵略性,这使我从已经快要淡忘了的记忆里想起隋那(1749~1823)的事来。

知道杜鹃是“天生的侵略者”的不多,知道最初发见这事实的隋那这个名字的似乎更少,对于这位人类大恩人的冷淡,鲁迅先生曾在一篇杂文里发过一点感慨:我们看看自己的臂膊,大抵总有几个疤,这就是种过牛痘的痕迹,是使我们脱离了天花的危症的。自从有这种牛痘法以来,在世界上真不知救活了多少孩子。——但我们有谁记得这发明者隋那的名字?(《鲁迅全集》六,页一四三)鲁迅先生感怀于屠杀了千万人的拿破仑被后人崇拜为英雄,而救活了万万人的隋那为后人所漠视,所以他说“这看法倘不改变,我想,世界还是要毁坏,人们还是要吃苦的”。这句话,奇妙地使我联想到将“天生侵略者”的杜鹃当作赞美之对象的中国的诗人。

隋那发现杜鹃鸟特殊生态于前,发明牛痘法于后,在十九世纪初叶,他也是一个不为“正统派”科学家所重视的天才。他青年时代在故乡高洛士打州的乡村里偶然对于小鸟的生育状况发生兴趣,一直到一七八七年发表震动学术界的《关于杜鹃的报告》,这中间废寝忘餐,对于这种小鸟的生育状态,作了普遍而深入的调查与研究。他发见了杜鹃把自己的卵偷偷地生在雀类的空巢里面,甚至他可以适应各种不同的雀类,而使它的卵色变化。到小杜鹃由它义母孵成之后,它又天生了一对特别有力的翅膀,孵化后不满一二天,眼睛还没有开,它就会把雀雏背在自己翼上,轻轻地爬到巢边,而把它的义姊妹们摔死在巢外!对于这种特殊残忍性格的揭发,在当时英国的学术界引起了各种的反对和嗤笑,可是,尽管Charles Creighton教授们将他的报告斥为不值一笑的胡诌,丝毫也不足以动摇他调查与研究的信心。——同样,最初发明牛痘的时候,不,一直到牛痘法正式为英国医学界所采用,他得到英王的褒奖,甚至到他临终的时候,反对牛痘接种的呼声还是甚嚣尘上。但,千百年后,反对真理的黯然无光,而隋那尽管不为世人所知道,他已经“不知道救活了多少的孩子”了。主观主义的空想和科学精神的钻研,是永远不相容的南北两极。不清除主观的独断,不养成调查的风气,我想,“人们还是要吃苦”的。

到明年正月,已经是隋那逝世的一百二十周年了。

(一九四二年九月)

(1)找出本文中的一处细节描写(在文中画线),说说它的表达作用。

(2)在中国传统文化中,杜鹃一般用来表现怎样的意象?

(3)文章结尾写到“到明年正月,已经是隋那逝世的一百二十周年了。”有什么意味?

3.阅读下面的文字,回答问题。

叙述时间,是展示作家叙述艺术的演兵场。根据叙事文故事时间在叙述中重新排列的种种关系,一般将与故事编年顺序与叙述时间大致相似的,称为连贯叙述——这是一种以一维线型线索发展的叙述。而将回头叙述过去发生的事件、出现的人物即追述或回忆为特征的倒装叙述,以及综合有过去、现在、将来时态的人物和事件的交错叙述,统称逆时序叙述。第三种情况则为非时序叙述。20世纪中国报告文学在叙述时间上的选择和演进,并不比小说等虚构性叙事文本逊色。它充分显示出丰富性,即无论是较为传统的连贯叙述、倒装叙述,还是更具现代感的交错叙述、非时序叙述,这一时域的报告文学文本均有不同程度的体现。

我们将1927年至2000年498篇(部)报告文学文本样本在叙述时间的选择与变化方面的情况列表如下:

样本的时间域 样本数 连贯叙述 交错叙述 倒装叙述 非时序

篇数 百分比 篇数 百分比 篇数 百分比 篇数 百分比

1927﹣1937 119 99 83% 3 3% 0 0 17 14%

1937﹣1949 103 66 64% 16 16% 2 2% 19 18%

1949﹣1966 109 44 40% 33 30% 17 16% 15 14%

1977﹣1980 30 18 60% 3 10% 6 20% 3 10%

1981﹣1982 24 4 17% 8 33% 1 4% 11 46%

1983﹣1984 27 4 15% 9 33% 7 26% 7 26%

1985﹣1986 21 1 5% 6 29% 5 24% 9 42%

1987﹣1988 14 1 7% 0 0 1 7% 12 86%

1990﹣1991 26 3 12% 8 31% 4 15% 11 42%

1992﹣1993 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25%

1995﹣2000 17 10 59% 3 18% 0 0 4 23%

表中显示,倒装叙述与交错叙述于20世纪中国报告文学的变迁中发展平稳,而连贯叙述与非时序叙述的变化曲线则呈现出两两相对的“V”形和“Λ”形。这也就是说在20﹣70年代区间内,连贯叙述处于上升和鼎盛状态,80﹣90年代初,其比率下降至最低点,90年代中后期又逐渐恢复上扬,因此,它的轨迹正好形成一个“V”字形状。有趣的是,非时序叙述的前行曲线正好与之相反,它在80﹣90年代初达至顶峰,而在其余时域则保持上升或下降趋势,即一个“Λ”字形状。这两个相对的字符说明,传统叙述时间方式与非传统叙述时间方式实现着交错发展,它们都在一定时域各领风骚,成为特定时城里的艺术先锋。应该肯定的是,连贯叙述作为一种传统型的叙述时间,在传达较为单一线索的事件或人物活动断片时,其优势是显明的。中国报告文学萌生、形成时期梁启超的《新大陆游记》瞿秋白的《饿乡纪程》丁玲的《多事之秋》柔石的《一个伟大的印象》。以至后来出现的曹白的《杨可中》、丘东平的《第七连》、沙汀的《随军散记》、周而复的《海上的遭遇》徐迟的《哥德巴赫猜想》等文本均是其中的典型代表。当然,仅止于此,对于报告文学的演进来说是远远不够的。因而,进入80年代,中国报告文学叙述时间的变化达至活跃的峰值。其中一个标志即是,以叙述时间上的非时序叙述和叙述结构上的非线型结构相结合的集合式文本的时兴。在这种文本中,一维线型的时序概念被多维、立体的时序所代替。更重要的是,它对事件、人物的再现,不再局限于历时状态,而是将之凝聚成共时状态下的事件、人物集合或某种现象与状态的形象化概括。当然,非时序的出现也并非一蹴而就,其较早的文本可追溯到30﹣60年代出现的邹韬奋的《萍踪寄语》茅盾的《记“鲁迅艺术文学院”》、冰心的《咱们的五个孩子》魏巍的《谁是最可爱的人》徐开垒的《十一户人家》等。

如果说,非时序叙述文本在80年代以前还是处干少数裔之列,那么,这之后此米文本便逐渐成为主流。其与前期非时序报告文学文本的承继关系应该说是明显的,但其在共时的理念以及描述的时空把握等方面更具理论化色彩,以至有评论将其以及由其代表的这类文本称为“学术论文式”或“调查报告式”报告文学。

从连贯叙述与非时序叙述消长起伏,以及交错叙述和倒装叙述渗入其间,推波助准的情形观之,报告文学作家通过对时间的“歪曲”“变形”,以求得文本叙述艺术的推进,更具广度与深度的人物心态,世相写真与思辨的“美学目的”已显而易见。我们也,不妨将之看作是报告文学文体由对小说等虚构类叙事文本的简单模仿,逐步走向在多元化叙述时间的抉择中突显自身个性的文体变革之路。

(摘编自王晖《二十世纪中国报告文学的叙述模式》,有删改)

(1)下列各项中对材料内容的理解和分析不正确的一项是

A.叙述时间依据故事时间在叙述中重新排列的关系分类,是作家叙述艺术的体现。

B.逆时序叙述呈现倒装或交错特点,与连贯叙述不同,它并非线型线索发展叙述。

C.连贯叙述经历上升、登顶、触底、上扬的过程,与非时序叙述的前行曲线相反。

D.非时序叙述文本的发展经历了一个较长的时期,直到80年代后才逐渐成为主流。

(2)结合文本写一则“非时序叙述”词条,解释什么是“非时序叙述”,不超过60字。

(3)根据本文相关观点,你认为夏衍的《包身工》运用了哪一种叙述时间?请结合《包身工》具体内容阐明理由。

(4)联系上述材料,结合你的认识和感悟,给写作者提三条关于报告文学叙述时间选用方面的建议。

(5)某文学杂志社准备以“高中生的课余生活”为主题征集报告文学稿件,你打算选用哪一种叙述时间来写高中生的课余生活?简要说说你的设想,并尝试选取一个角度写一则200字左右的报告文学片段。

二.语言表达(共1小题)

4.按要求改写下列句子。

(1)像“芦柴棒”一般的包身工,每一分钟都有死的可能,可是她们还在那儿支撑,直到带工老板榨完她们残留在皮骨里的最后一滴血汗为止。

改写为被动句:

(2)度过了讨饭的童年生活和在财东的马房里睡过觉的少年时代,青年时代又在深山老林里打过短工,他简直不知道世界有什么叫困难。

改写为排比句:

三.解答题(共2小题)

5.阅读《包身工》全文,制作一张《杨树浦福临路东洋纱厂包身工工作、生活一览表》。

工作时间 4:15起身——4:30洗漱等——5:00上工——12小时工作

工作内容

工作制度

待遇 薪资

吃

穿

住 每间工房楼上楼下,平均住着三十二三个人;准时拆铺;两条板凳

行

医

6.《包身工》运用“点面结合”的写法,具体、形象地揭露了包身工制度的罪恶。请借鉴这种手法,描写一个场景,200字左右。

四.语言文字应用(共9小题)

7.人类为什么要有底线?为了生存。人,是社会的群居物。任何人,都不能一个人活在这世界上。所以,只有让别人生存, ;让别人活得好,自己才活得好。希望所有的人都活得好,甚至为了别人的生存放弃自己的利益,这是“境界”。至少不妨碍别人的生存, ,不破坏社会的环境,这是“底线”。境界不一定人人都有或要有, 。因为底线是人类生存的基础,是最后一道防线。基础不牢,地动山摇;防线失守,全盘崩溃。

8.在下面一段文字横线处补写恰当的语句。使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。

报告文学的力量来自哪里?不同的人可能有不同的答案。但谁都不能否认,① 。来自他对发生的时代事件和时代人物的真实反映。“真实性” 是报告文学的生命,是报告文学的根本力量所在,也是报告文学的首要美学特征。② ?围绕这一问题,以夏衍为代表的文学大师们达成了一个共识,即对素材进行取舍、整理和剪裁必须遵循不回避、不夸大、不矫饰的原则,要杜绝无中生有和张冠李戴式的“艺术加工”,更不能信马由缰地发挥“主观创造性”。也就是说,③ ,哪怕这“虚构”仅仅是“略微”的。

9.请将图表的内容按要求用文字进行表述(除年份外,不能使用数字),要求语意简明,句子通顺,不超过70个字。

上表是中国青少年研究中心先后于2005年、2010年和2015年在全国十个省市进行的

三次“中国少年儿童上课外班的时间”调查统计,从表中可看出,近十年来 ;特别是 。

10.如图是一组真实的照片。二十年前奶奶推着孙子,20年后孙子推着奶奶,照片拍摄于同一个地点。请紧扣画面细节,续写下面一段话,不超过100字。

时间都去哪儿了,二十年匆匆而过,我长大了,您却老了。……

11.SOS儿童村是一个以家庭方式抚养孤儿的国际慈善组织,天津儿童村是我国首批建立且规模最大的一个。儿童村中每个“家”都有一个“妈妈”,她既要照料七八个孩子的生活,还要承担起教育的责任。妈妈们用青春和无私的爱,使一个个孤儿享受到家的温暖。6月23日是“国际SOS儿童村日”请你写一段话,向儿童村妈妈表示敬意和祝福。要求:感情真挚,至少使用一种修辞方法,不超过48字。

12.利用所给词语写一段话,介绍“征集全民健身口号”活动的结果,要求语意完整,句子通顺,字数在50~60之间。

来源广 一个月 入选口号 千余条“我运动,我快乐”

13.为庆祝新中国成立60周年,学样拟编辑出版诗歌征文集。现有两个备选书名《献给母亲的歌》和《山河岁月欢乐颂》,你喜欢哪一个?请写下你喜欢的书名并说明理由。

我喜欢的书名:《 》

理由: 。

14.阅读《包身工》,解疑点。

(1)本文是以什么线索组织材料的?在这些时间段“包身工”在干什么?

(2)作者对“包身工”这一现象的评价是什么?

(3)给包身工下定义;再根据课文内容,理解包身工的社会意义。

(4)新闻背景,是指事件的历史背景、周围环境及与其他方面的联系等。本文是如何处理新闻背景材料的?有什么好处?

(5)包身工是一个群体,他们承受的黑暗、残酷带给我们深深的震撼,作者运用了什么写法使我们对这一群体有了更全面、深刻的认识?

15.用一句话概括下面新闻的内容。(不超过16字)

《日本经济新闻》2月18日报道 美国众议院外交委员会主席埃德 罗伊斯率领的美国超党派议员联盟正在对日本进行访问。罗伊斯一行2月17日先后与日本首相安倍晋三以及日美国会议员联盟会长中曾根弘文等人举行了会谈。针对安倍参拜靖国神社,罗伊斯表示“此举对中国有利吧”。此番发言或许是指靖国神社问题导致日美韩的统一步调被打乱,而中国则扩大了防空识别区。

答: 。

(进阶篇)2022-2023学年下学期高中语文人教部编版高二年级同步分层作业7 包身工

参考答案与试题解析

一.现代文阅读(共3小题)

1.阅读下面的文字,完成各题。

平凡的世界 (节选)

路遥

①快过端阳节了,头上的太阳热烘烘的。山鸡和野鸡清脆的叫唤声,不时打破这梦一般沉寂的世界。大地上的绿色已经很惹眼了。大部分秋庄稼刚锄过一遍草。庄稼地中间的苜蓿盛开着繁密的紫红色的花朵。向阳的山坡上,稀稀拉拉的麦穗开始泛出了黄颜色;路边灰白的苦艾丛中有时猛地会窜出一只野兔子,吓得田福军出一头冷汗。

②他一边走,一边揪了一把苦艾、凑得鼻子上去闻。这苦涩而清香的艾叶味,使他不由想起小时候的端阳节,他和福堂哥总要一大早就爬起来,拔好多艾草,别在门上,别在全家人的耳朵上,然后再揭开喷香的粽子锅……唉,从那时到现在,不觉得几十年就过去了。人啊,有时候觉得日子过得太慢;有时候又觉得太快了,简直来不及做什么!记得文化革命开始时,他刚三十出头,正是风华茂盛之时﹣﹣结果这好年华白白地浪费掉了。前几年虽然恢复了工作,但也等于仍然在油锅里受煎熬。直到不久前“四人帮”被打倒后,他才好象一下子又变年轻了。只要国家有希望,工作就是把人累死也畅快!他多年来一直处在实际工作中,因此非常清楚十年文化革命所带来的灾难性破坏是多方面的,不可能在朝夕间就消除。他常想,作为一个基层领导干部,必须在他的工作范围内既要埋头苦干,又要动脑筋想新办法。当然,眼下最重要的仍然是农民的吃饭问题。现在看来,没有大的政策变化,这问题照样解决不了。那么,能解决多少就解决多少,最起码先不要把人饿死……临近中午的时候,田福军才走到这个叫土崖凹的小村子。

③田福军被现在队长引到家里吃午饭。队长的一孔土窑象个山水洞一般黑暗,大白天进去竟然看不清家里有几个人。他坐在烂席片炕上向生产队长询问村里的情况。队长的老婆在锅灶上做饭。不久他才发现,这家人六个孩子一个比一个大点,都挤在门圪崂里惊恐地看他。孩子们几乎不穿什么衣服,也分不清男女,一律剃着光头﹣﹣大概是怕生虱子。午饭端上来后,田福军拿起一个玉米面馍。他刚准备吃,发现这黄馍上沾些黑东西。他一下从炕上站起来,走到后炕头上揭开锅盖。他看见,锅里只有两个玉米面馍,其它都是糠团子。他的喉咙顿时被堵塞了。

④田福军把自己碗里的玉米面馍放进锅里,用手去拿糠团子。他手刚一抓,这团子就被他捏成了一把碎渣子。他顺手拿起锅台上的铁铲子,把这堆渣子铲在自己碗里,然后浇了两勺熬锅水,回到炕上埋下头吃起来。队长一家人吓得连一句话也不敢说。两个大人和六个孩子都眼睁睁地看着他吞咽那碗糠水饭。

⑤他还没有把饭碗放下,门里突然闯进来一个老汉。田福军还没有反应过来,这老汉就双膝跪在队长的脚地上,一边向炕上的他磕头,一边嘴里连哭带喊:“青天大老爷!快救救我一家人的性命……”

⑥田福军慌得一把掼下碗,跳下炕来扶起老汉,问他:“什么事?什么事?”

⑦老汉连哭带说:“我一家三口人四天都没吃一颗五谷了!快饿死了……”

⑧“一颗粮也没了?”田福军问。

⑨“就是的……”

⑩“口粮哩?”

“扣了!”

“为什么扣了?”

这时,队长开口说:“他家的小子出门盲流了,公社和大队命令要扣口粮。我们也不敢给……”

“我娃也是饿得不行了,才出门的……”老汉哭着说。“走,我到你们家去看看!”

田福军立刻扶着老汉出了队长家的门;队长本人也紧撵在后面来了。

田福军进了这老汉家,看见炕上睡着一个老婆婆,已经饿得奄奄一息了。他弯下腰问话,这老婆婆连眼皮都抬不起来,更没力气给他回答。在窑墙根下,还有一个十四五岁的女孩子,合住眼靠墙坐着,脸上已经成了青黄色。她见来了生人,勉强用手托着墙站起来,绝望地望着他。

田福军目睹这惨状,泪水汹涌般从眼睛里淌出来了。他哽咽着,狠狠揪着队长的肩膀,说:“快去盘粮食!”队长愚蠢地嗫嚅说:“公社和大队领导不放给他们分粮,我……”

“混蛋!”有教养的田福军忍不住破口大骂。他一把扯住长的衣服,拉着他即刻就去盘粮食。

当田福军和队长一人扛一口袋粮食回来时,这一家三口人都爬蜒着跪在门口,哭成了一堆……三天以后,遵照田福军的指示,后子头公社把二十几个大队书记都召集在了公社来开会。

会议一开始,田福军劈头就问:“你们哪个队有断了粮的家户?有多少户?缺多少粮?”

他的问话刚完,许多支部书记都哭开了。他们纷纷叙说各自队里的不幸状况。看来除过个别村,大部分村子都有许多缺粮户;有的只能维持一两个月,有的当下就揭不开锅了。

问题相当严重。如果不能及时解决,后子头公社今年可能要饿死不少人。不是说这些队没一颗粮食。所有的大队都有“战备粮”。但这些粮食是准备未来打仗吃的;上面规定,任何情况下都不准动用﹣﹣动用这粮食就等于犯法!

此刻,田福军无法顾及个人的后果﹣﹣他不能看着把人饿死。他当即决定,立即打开各队的粮库,尽快把粮食分发给缺粮户。战备粮空缺下的数目,以后逐渐再补上﹣﹣这样就可以看作是借粮,而不是分粮。反正不管怎样,他已经严重违犯了禁令。他想,为此就是把他押到法庭上,他也可以为自己的行为辩护……

(1)下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是 C

A.“他的喉咙顿时被堵塞了”通过写田福军当时的感觉,表露出他发现百姓生活艰难情况后的难过和愧疚之情。

B.看到田福军和队长扛着两袋粮食回来时,老汉一家哭成了一堆,是因为终于可以活命,心里感到暂时有希望了。

C.小说写田福军考察村中百姓生活状况后决定开仓放粮,战备粮空缺下的数目以后再补,旨在表现他灵活变通的个性。

D.队长一家人吃糠咽菜,生活困难;老汉一家更是衣不蔽体,家中老人奄奄一息,这些反映了当地百姓生活的普遍状况。

(2)下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是 B

A.小说开头写快到端阳节时,山鸡和野鸡鸣叫、苜蓿盛开、麦穗泛黄的乡村景色,交代了时间和地点,赋予了人物活动的空间。

B.“合住眼靠墙坐着,脸上已经成了青黄色”的神态描写,生动地表现出了女孩子因为体弱多病而产生的绝望心理。

C.小说语言有很高的辨识度,多处语言具有典型的地域特征和鲜明的时代印记,如“口粮哩?”就是当时典型的生活用语。

D.文章多次运用细节描写,展示当时农村百姓生活的艰难,为塑造田福军的形象作铺垫,也推动了故事情节的发展。

(3)小说第二段的插叙有何作用?请结合内容简要概括。

(4)路遥在另一部作品《人生》中曾说过:“人生,其实无非是矛盾与选择的综合体,无关对错,仅仅在于我们能否有勇气在矛盾中作出选择并勇敢承担一切后果。”请结合这句话的内涵,分析文中田福军这一人物形象。

【解答】(1)C.曲解文意。“旨在表现他灵活变通的个性”错,依据原文“此刻,田福军无法顾及个人的后果﹣﹣他不能看着把人饿死。他当即决定,立即打开各队的粮库,尽快把粮食分发给缺粮户。战备粮空缺下的数目,以后逐渐再补上﹣﹣这样就可以看作是借粮,而不是分粮。反正不管怎样,他已经严重违犯了禁令。他想,为此就是把他押到法庭上,他也可以为自己的行为辩护……”,旨在表现田福军一心为民,不顾个人得失。

故选:C。

(2)B.曲解文意。“表现出了女孩子因为体弱多病而产生的绝望心理”错,依据原文“田福军进了这老汉家,看见炕上睡着一个老婆婆,已经饿得奄奄一息了。他弯下腰问话,这老婆婆连眼皮都抬不起来,更没力气给他回答。在窑墙根下,还有一个十四五岁的女孩子,合住眼靠墙坐着,脸上已经成了青黄色。她见来了生人,勉强用手托着墙站起来,绝望地望着他”,女孩子不是因为体弱多病,而是因为过度饥饿。

故选:B。

(3)①依据原文“这苦涩而清香的艾叶味,使他不由想起小时候的端阳节,他和福堂哥总要一大早就爬起来……记得文化革命开始时,他刚三十出头,正是风华茂盛之时﹣﹣结果这好年华白白地浪费掉了。前几年虽然恢复了工作,但也等于仍然在油锅里受煎熬。直到不久前‘四人帮’被打倒后,他才好象一下子又变年轻了”,展现了文革前后中国农村的生活状况,为故事的发生交代了时代背景。

②依据原文“记得文化革命开始时,他刚三十出头,正是风华茂盛之时﹣﹣结果这好年华白白地浪费掉了。前几年虽然恢复了工作,但也等于仍然在油锅里受煎熬。直到不久前‘四人帮’被打倒后,他才好象一下子又变年轻了。只要国家有希望,工作就是把人累死也畅快!”,体现了田福军强烈的责任感和解决百姓温饱问题的决心和信心,为情节发展做铺垫。

③依据原文“他多年来一直处在实际工作中,因此非常清楚十年文化革命所带来的灾难性破坏是多方面的,不可能在朝夕间就消除。他常想,作为一个基层领导干部,必须在他的工作范围内既要埋头苦干,又要动脑筋想新办法。当然,眼下最重要的仍然是农民的吃饭问题。现在看来,没有大的政策变化,这问题照样解决不了。那么,能解决多少就解决多少,最起码先不要把人饿死……”,突出表现了田福军对农村的深厚感情以及心系百姓、工作方式灵活等形象特点。

(4)①依据原文“只要国家有希望,工作就是把人累死也畅快!他多年来一直处在实际工作中,因此非常清楚十年文化革命所带来的灾难性破坏是多方面的,不可能在朝夕间就消除。他常想,作为一个基层领导干部,必须在他的工作范围内既要埋头苦干,又要动脑筋想新办法。当然,眼下最重要的仍然是农民的吃饭问题。现在看来,没有大的政策变化,这问题照样解决不了。那么,能解决多少就解决多少,最起码先不要把人饿死……”,人在面临矛盾做出选择时,勇敢的人可以舍弃个人利益选择维护集体利益,哪怕会因此承受一定的后果。

②依据原文“田福军进了这老汉家,看见炕上睡着一个老婆婆,已经饿得奄奄一息了。他弯下腰问话,这老婆婆连眼皮都抬不起来,更没力气给他回答。在窑墙根下,还有一个十四五岁的女孩子,合住眼靠墙坐着,脸上已经成了青黄色。她见来了生人,勉强用手托着墙站起来,绝望地望着他”,“文革”结束,当时农民吃饭问题依旧解决不了,但他毅然投入到解决农民温饱问题的工作中来,这种选择体现了他强烈的社会责任感。

③依据原文“此刻,田福军无法顾及个人的后果﹣﹣他不能看着把人饿死。他当即决定,立即打开各队的粮库,尽快把粮食分发给缺粮户。战备粮空缺下的数目,以后逐渐再补上﹣﹣这样就可以看作是借粮,而不是分粮。反正不管怎样,他已经严重违犯了禁令。他想,为此就是把他押到法庭上,他也可以为自己的行为辩护……”,面对饥饿问题,他不顾个人后果,违反上级规定开仓放粮,这种选择体现了他勇于担当,公而忘私的勇气和魄力。

答案:

(1)C

(2)B

(3)①展现了文革前后中国农村的生活状况,为故事的发生交代了时代背景。②体现了田福军强烈的责任感和解决百姓温饱问题的决心和信心,为情节发展做铺垫。③突出表现了田福军对农村的深厚感情以及心系百姓、工作方式灵活等形象特点。

(4)①人在面临矛盾做出选择时,勇敢的人可以舍弃个人利益选择维护集体利益,哪怕会因此承受一定的后果。②“文革”结束,当时农民吃饭问题依旧解决不了,但他毅然投入到解决农民温饱问题的工作中来,这种选择体现了他强烈的社会责任感。③面对饥饿问题,他不顾个人后果,违反上级规定开仓放粮,这种选择体现了他勇于担当,公而忘私的勇气和魄力。

【点评】解答鉴赏人物形象这类题目时,首先要明确刻画人物形象的技巧,一般包括直接描写和间接描写,前者主要是对人物进行语言、肖像、心理、动作、细节等进行描写,后者主要是借助其他人或物对人物进行衬托。考生要从小说中勾画关于这个人物言行举止的相关语句,分析展示出的人物的特点。然后分析文中其它人物与主要人物之间的关系,是正衬还是反衬。解题思路可以分为四步:一、总体把握小说人物形象特点,确定作者的感情倾向是褒扬还是贬低;二、画出小说中关于这个人物言行的语句,以及作者的议论或者作者借助作品中其他人物对他的评价性的语句;三、看用了什么手法,在此基础上进行归类概括;四、选择恰当的词句表述出来。

2.阅读下面文字,回答后面题。

从杜鹃想起隋那

夏衍

郭沫若先生在《蚯蚓》(九月十八日本报副刊)里提起了杜鹃的侵略性,这使我从已经快要淡忘了的记忆里想起隋那(1749~1823)的事来。

知道杜鹃是“天生的侵略者”的不多,知道最初发见这事实的隋那这个名字的似乎更少,对于这位人类大恩人的冷淡,鲁迅先生曾在一篇杂文里发过一点感慨:我们看看自己的臂膊,大抵总有几个疤,这就是种过牛痘的痕迹,是使我们脱离了天花的危症的。自从有这种牛痘法以来,在世界上真不知救活了多少孩子。——但我们有谁记得这发明者隋那的名字?(《鲁迅全集》六,页一四三)鲁迅先生感怀于屠杀了千万人的拿破仑被后人崇拜为英雄,而救活了万万人的隋那为后人所漠视,所以他说“这看法倘不改变,我想,世界还是要毁坏,人们还是要吃苦的”。这句话,奇妙地使我联想到将“天生侵略者”的杜鹃当作赞美之对象的中国的诗人。

隋那发现杜鹃鸟特殊生态于前,发明牛痘法于后,在十九世纪初叶,他也是一个不为“正统派”科学家所重视的天才。他青年时代在故乡高洛士打州的乡村里偶然对于小鸟的生育状况发生兴趣,一直到一七八七年发表震动学术界的《关于杜鹃的报告》,这中间废寝忘餐,对于这种小鸟的生育状态,作了普遍而深入的调查与研究。他发见了杜鹃把自己的卵偷偷地生在雀类的空巢里面,甚至他可以适应各种不同的雀类,而使它的卵色变化。到小杜鹃由它义母孵成之后,它又天生了一对特别有力的翅膀,孵化后不满一二天,眼睛还没有开,它就会把雀雏背在自己翼上,轻轻地爬到巢边,而把它的义姊妹们摔死在巢外!对于这种特殊残忍性格的揭发,在当时英国的学术界引起了各种的反对和嗤笑,可是,尽管Charles Creighton教授们将他的报告斥为不值一笑的胡诌,丝毫也不足以动摇他调查与研究的信心。——同样,最初发明牛痘的时候,不,一直到牛痘法正式为英国医学界所采用,他得到英王的褒奖,甚至到他临终的时候,反对牛痘接种的呼声还是甚嚣尘上。但,千百年后,反对真理的黯然无光,而隋那尽管不为世人所知道,他已经“不知道救活了多少的孩子”了。主观主义的空想和科学精神的钻研,是永远不相容的南北两极。不清除主观的独断,不养成调查的风气,我想,“人们还是要吃苦”的。

到明年正月,已经是隋那逝世的一百二十周年了。

(一九四二年九月)

(1)找出本文中的一处细节描写(在文中画线),说说它的表达作用。

(2)在中国传统文化中,杜鹃一般用来表现怎样的意象?

(3)文章结尾写到“到明年正月,已经是隋那逝世的一百二十周年了。”有什么意味?

【解答】(1)文章中“它又天生了一对特别有力的翅膀,孵化后不满一二天,眼睛还没有开,它就会把雀雏背在自己翼上,轻轻地爬到巢边,而把它的义姊妹们摔死在巢外”,“翅膀”“眼睛还没有开”“轻轻地爬”等细节描写,展现了杜鹃将义姊妹摔死巢外的行为,揭露了杜鹃的性格残忍。

(2)本题的解答比较灵活,结合学过的诗歌,如“望帝春心托杜鹃”“杨花落尽子规啼”等,杜鹃一般表示凄凉、凄苦和离别之意。

(3)“已经是隋那逝世的一百二十周年了”中,“已经”说明人们已经淡忘隋那很久了;文章上文中“隋那发现杜鹃鸟特殊生态于前,发明牛痘法于后,在十九世纪初叶”“千百年后,反对真理的黯然无光,而隋那尽管不为世人所知道……”等表现出隋那不被人们所熟悉的一面,根据“主观主义的空想和科学精神的钻研,是永远不相容的南北两极。不清除主观的独断,不养成调查的风气”可知作者希望以此为戒,清除主观的独断,养成调查的风气。

答案:

(1)“它又天生了一对特别有力的翅膀,孵化后不满一二天,眼睛还没有开,它就会把雀雏背在自己翼上,轻轻地爬到巢边,而把它的义姊妹们摔死在巢外”揭发了杜鹃特殊的残忍性格。

(2)悲凉、凄苦、离别。

(3)提示人们已经将隋那淡忘好久了,今天的人们应当重新认识和评价隋那,并以此为戒,清除主观的独断,养成调查的风气。

【点评】“规范作答”不能忘记的三个原则:

(1)答案在文中(直接来源于文中或从文中提炼);

(2)选择并重组文中关键词句(注意原文表述角度与设问角度是否一致);

(3)分点分条作答。

3.阅读下面的文字,回答问题。

叙述时间,是展示作家叙述艺术的演兵场。根据叙事文故事时间在叙述中重新排列的种种关系,一般将与故事编年顺序与叙述时间大致相似的,称为连贯叙述——这是一种以一维线型线索发展的叙述。而将回头叙述过去发生的事件、出现的人物即追述或回忆为特征的倒装叙述,以及综合有过去、现在、将来时态的人物和事件的交错叙述,统称逆时序叙述。第三种情况则为非时序叙述。20世纪中国报告文学在叙述时间上的选择和演进,并不比小说等虚构性叙事文本逊色。它充分显示出丰富性,即无论是较为传统的连贯叙述、倒装叙述,还是更具现代感的交错叙述、非时序叙述,这一时域的报告文学文本均有不同程度的体现。

我们将1927年至2000年498篇(部)报告文学文本样本在叙述时间的选择与变化方面的情况列表如下:

样本的时间域 样本数 连贯叙述 交错叙述 倒装叙述 非时序

篇数 百分比 篇数 百分比 篇数 百分比 篇数 百分比

1927﹣1937 119 99 83% 3 3% 0 0 17 14%

1937﹣1949 103 66 64% 16 16% 2 2% 19 18%

1949﹣1966 109 44 40% 33 30% 17 16% 15 14%

1977﹣1980 30 18 60% 3 10% 6 20% 3 10%

1981﹣1982 24 4 17% 8 33% 1 4% 11 46%

1983﹣1984 27 4 15% 9 33% 7 26% 7 26%

1985﹣1986 21 1 5% 6 29% 5 24% 9 42%

1987﹣1988 14 1 7% 0 0 1 7% 12 86%

1990﹣1991 26 3 12% 8 31% 4 15% 11 42%

1992﹣1993 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25%

1995﹣2000 17 10 59% 3 18% 0 0 4 23%

表中显示,倒装叙述与交错叙述于20世纪中国报告文学的变迁中发展平稳,而连贯叙述与非时序叙述的变化曲线则呈现出两两相对的“V”形和“Λ”形。这也就是说在20﹣70年代区间内,连贯叙述处于上升和鼎盛状态,80﹣90年代初,其比率下降至最低点,90年代中后期又逐渐恢复上扬,因此,它的轨迹正好形成一个“V”字形状。有趣的是,非时序叙述的前行曲线正好与之相反,它在80﹣90年代初达至顶峰,而在其余时域则保持上升或下降趋势,即一个“Λ”字形状。这两个相对的字符说明,传统叙述时间方式与非传统叙述时间方式实现着交错发展,它们都在一定时域各领风骚,成为特定时城里的艺术先锋。应该肯定的是,连贯叙述作为一种传统型的叙述时间,在传达较为单一线索的事件或人物活动断片时,其优势是显明的。中国报告文学萌生、形成时期梁启超的《新大陆游记》瞿秋白的《饿乡纪程》丁玲的《多事之秋》柔石的《一个伟大的印象》。以至后来出现的曹白的《杨可中》、丘东平的《第七连》、沙汀的《随军散记》、周而复的《海上的遭遇》徐迟的《哥德巴赫猜想》等文本均是其中的典型代表。当然,仅止于此,对于报告文学的演进来说是远远不够的。因而,进入80年代,中国报告文学叙述时间的变化达至活跃的峰值。其中一个标志即是,以叙述时间上的非时序叙述和叙述结构上的非线型结构相结合的集合式文本的时兴。在这种文本中,一维线型的时序概念被多维、立体的时序所代替。更重要的是,它对事件、人物的再现,不再局限于历时状态,而是将之凝聚成共时状态下的事件、人物集合或某种现象与状态的形象化概括。当然,非时序的出现也并非一蹴而就,其较早的文本可追溯到30﹣60年代出现的邹韬奋的《萍踪寄语》茅盾的《记“鲁迅艺术文学院”》、冰心的《咱们的五个孩子》魏巍的《谁是最可爱的人》徐开垒的《十一户人家》等。

如果说,非时序叙述文本在80年代以前还是处干少数裔之列,那么,这之后此米文本便逐渐成为主流。其与前期非时序报告文学文本的承继关系应该说是明显的,但其在共时的理念以及描述的时空把握等方面更具理论化色彩,以至有评论将其以及由其代表的这类文本称为“学术论文式”或“调查报告式”报告文学。

从连贯叙述与非时序叙述消长起伏,以及交错叙述和倒装叙述渗入其间,推波助准的情形观之,报告文学作家通过对时间的“歪曲”“变形”,以求得文本叙述艺术的推进,更具广度与深度的人物心态,世相写真与思辨的“美学目的”已显而易见。我们也,不妨将之看作是报告文学文体由对小说等虚构类叙事文本的简单模仿,逐步走向在多元化叙述时间的抉择中突显自身个性的文体变革之路。

(摘编自王晖《二十世纪中国报告文学的叙述模式》,有删改)

(1)下列各项中对材料内容的理解和分析不正确的一项是 B

A.叙述时间依据故事时间在叙述中重新排列的关系分类,是作家叙述艺术的体现。

B.逆时序叙述呈现倒装或交错特点,与连贯叙述不同,它并非线型线索发展叙述。

C.连贯叙述经历上升、登顶、触底、上扬的过程,与非时序叙述的前行曲线相反。

D.非时序叙述文本的发展经历了一个较长的时期,直到80年代后才逐渐成为主流。

(2)结合文本写一则“非时序叙述”词条,解释什么是“非时序叙述”,不超过60字。

(3)根据本文相关观点,你认为夏衍的《包身工》运用了哪一种叙述时间?请结合《包身工》具体内容阐明理由。

(4)联系上述材料,结合你的认识和感悟,给写作者提三条关于报告文学叙述时间选用方面的建议。

(5)某文学杂志社准备以“高中生的课余生活”为主题征集报告文学稿件,你打算选用哪一种叙述时间来写高中生的课余生活?简要说说你的设想,并尝试选取一个角度写一则200字左右的报告文学片段。

【解答】(1)B.“它并非线型线索发展叙述”错误。逆时序叙述也是一种线型叙述。

故选B。

(2)本题可结合“在这种文本中,一维线型的时序概念被多维、立体的时序所代替。更重要的是,它对事件、人物的再现,不再局限于历时状态,而是将之凝聚成共时状态下的事件、人物集合或某种现象与状态的形象化概括”进行提炼和整合:非时序叙述是指故事时间处于中断或凝固状态,不存在完整的故事线索,共时叙述代替了历时叙述的一种非线型线索发展叙述。

(3)《包身工》没有线型的故事线索,以多个特写镜头如,起床时混乱、紧张的场面;宿舍狭窄、拥挤的画面;上工时麻木、沉重的状态;芦柴棒、小福子被打的场景等,展现包身工的工作、生活片段。镜头之间没有连续的线型关系,体现了共时性特点。故为非时序叙述。

(4)这是一道开放题,需要学生筛选文本中与叙述时间有关的内容,再结合自己的认识和感悟进行梳理、概括。示例:要充分认识叙述时间对报告文学创作的意义;要熟悉叙述时间选择及变化的历史,并掌握各自的不同作用和运用方法;要摆脱对小说等虚构类叙事文本的简单模仿,在多元化叙述时间的抉择中突显个性化的文体变革。

(5)这是一道开放题,涉及如何运用叙述时间来写作的问题,也是对本单元报告文学文体学习的考查。运用的前提是正确认识不同叙述时间的特点,以适切为主要原则。怎样表现高中生的课余生活?可以从思想内容、表现艺术等角度展开思考,也可借鉴并迁移本单元学习的心得体会。可以运用非时序叙述的方法进行写作。示例:高中生课余时间,除了看些教材、做点作业之外,更多的是寻找课外书籍去阅读,诸如《自学代数的钥匙》《自学物理的钥匙》《自学化学的钥匙》等等,这些书簇的封面上真的画上一把大钥匙。还有的同学特喜欢看小说与连环画,课桌里总有些没头没尾的书籍。如《林海雪原》《上甘岭》等。还有的同学会三五成群地去操场上散步,他们边走边说说笑笑,缓解学习的压力。

答案:

(1)B

(2)非时序叙述是指故事时间处于中断或凝固状态,不存在完整的故事线索,共时叙述代替了历时叙述的一种非线型线索发展叙述。

(3)《包身工》运用了非时序叙述,它没有线型的故事线索,以多个特写镜头展现包身工的工作、生活片段。如,起床时混乱、紧张的场面;宿舍狭窄、拥挤的画面;上工时麻木、沉重的状态;芦柴棒、小福子被打的场景等。镜头之间没有连续的线型关系,体现了共时性特点。

(4)要充分认识叙述时间对报告文学创作的意义;要熟悉叙述时间选择及变化的历史,并掌握各自的不同作用和运用方法;要摆脱对小说等虚构类叙事文本的简单模仿,在多元化叙述时间的抉择中突显个性化的文体变革。

(5)运用非时序叙述的方法进行写作。示例:高中生课余时间,除了看些教材、做点作业之外,更多的是寻找课外书籍去阅读,诸如《自学代数的钥匙》《自学物理的钥匙》《自学化学的钥匙》等等,这些书簇的封面上真的画上一把大钥匙。还有的同学特喜欢看小说与连环画,课桌里总有些没头没尾的书籍。如《林海雪原》《上甘岭》等。还有的同学会三五成群地去操场上散步,他们边走边说说笑笑,缓解学习的压力。

【点评】叙述,是记叙性文章的主要表达方式,一般包括时间、地点、人物、事件、原因、结果六个要素。叙述与时间关系最为密切。无论是人物活动的过程,还是事物发生发展变化的过程,都表现出一定的顺序性与持续性,即是“过程”在一定时间条件下进行。

二.语言表达(共1小题)

4.按要求改写下列句子。

(1)像“芦柴棒”一般的包身工,每一分钟都有死的可能,可是她们还在那儿支撑,直到带工老板榨完她们残留在皮骨里的最后一滴血汗为止。

改写为被动句:

(2)度过了讨饭的童年生活和在财东的马房里睡过觉的少年时代,青年时代又在深山老林里打过短工,他简直不知道世界有什么叫困难。

改写为排比句:

【解答】(1)“带工老板榨完她们残留在皮骨里的最后一滴血汗”是主谓句,其主干是“ 带工老板榨完她们的血汗”,若要变为被动句,就需要以“她们的血汗”为主语,则主干变为“她们的血汗被带工老板榨完”.

(2)将“度过了讨饭的童年生活和在财东的马房里睡过觉的少年时代,青年时代又在深山老林里打过短工”变为排比句,就需要按照一定的句式,形成三个分句并列一起成为排比句,如以“他童年时代讨过饭”这样的句式.

答案:

(1)直到她们残留在皮骨里的最后一滴血汗被带工老板榨完为止.

(2)他童年时代讨过饭,少年时代在财东的马房里睡过觉,青年时代又在深山老林里打过短工.

【点评】重组句子的解题思路:

(1)弄清原句的句间关系;

(2)分析开头的词语在原句中的地位和作用;

(3)明了原句结构的调整方向;

(4)增删字词,衔接语意.

三.解答题(共2小题)

5.阅读《包身工》全文,制作一张《杨树浦福临路东洋纱厂包身工工作、生活一览表》。

工作时间 4:15起身——4:30洗漱等——5:00上工——12小时工作

工作内容 除纱厂的本职工作,还要为工房和老板家庭义务贡献

工作制度 签订三年“包身契”,带工头分组管理,试验工和养成工分层,实行出入管制等

待遇 薪资 最初的钱是每天十二小时大洋一角至一角五分,后面就没有保障了

吃 两粥一饭,不能保证质量

穿 穿着短衣,上面是褪色和油脏了的湖绿乃至莲青的短衫,下面是玄色或者条纹的裤子

住 每间工房楼上楼下,平均住着三十二三个人;准时拆铺;两条板凳

行 走路

医 没有就医的条件

【解答】本题的解答比较灵活,包身工的工作内容,除纱厂的本职工作,还要为工房和老板家庭义务贡献;工作制度,签订三年“包身契”,带工头分组管理,试验工和养成工分层,实行出人管制等。其他,如薪资、吃、穿、住、医等中文中均有描述。

答案:

除纱厂的本职工作,还要为工房和老板家庭义务贡献。

签订三年“包身契”,带工头分组管理,试验工和养成工分层,实行出入管制等

最初的钱是每天十二小时大洋一角至一角五分,后面就没有保障了

两粥一饭,不能保证质量

穿着短衣,上面是褪色和油脏了的湖绿乃至莲青的短衫,下面是玄色或者条纹的裤子

走路

没有就医的条件

【点评】《包身工》是中国现代作家夏衍于1935年创作的一篇报告文学,反映了20世纪30年代上海纺织厂里包身工的情况。文章以铁的事实、精确的数据,真实地描述了包身工的苦难生活,揭露了帝国主义和封建势力相互勾结、压榨中国人民的罪行。

6.《包身工》运用“点面结合”的写法,具体、形象地揭露了包身工制度的罪恶。请借鉴这种手法,描写一个场景,200字左右。

【解答】每天晚上,五一广场灯光闪烁,热闹非凡。

广场中央千姿百态的喷泉随着优美的旋律此起彼伏,就像婀娜多姿的少女翩翩起舞,吸引着许多人不约而同地来到广场,有的跳舞,有的放风筝,有的打鼓,还有的溜旱冰……随着音乐节拍,中年人跳起了健身舞,动作非常整齐,引来了来来往往的旁观者。最引人注意的是一个小女孩,她也跟着手舞足蹈,扭来扭去,那不协调的动作,逗得人们哈哈大笑。

仰望天空,只见天空飞着千姿百态的风筝,有的像彩蝶,快乐地翩翩起舞;有的像小鸟,自由自在地飞翔,美丽极了!它们给广场增添了许多色彩。

五一广场是一个休闲娱乐的广场,歌声、鼓声、说笑声汇成了一曲热闹的交响曲,让人乐而忘返。

【点评】写好微写作可以从以下四个方面来考虑:①为什么要写作,即写作目的。②写给谁或写给谁看,即写作对象。③用什么形式来承载表达的内容。④语言表达。根据写作目的,写作对象所需要的得体的语言。微写作的语言要求准确,简明,合理,得体。

四.语言文字应用(共9小题)

7.人类为什么要有底线?为了生存。人,是社会的群居物。任何人,都不能一个人活在这世界上。所以,只有让别人生存, 自己才能生存 ;让别人活得好,自己才活得好。希望所有的人都活得好,甚至为了别人的生存放弃自己的利益,这是“境界”。至少不妨碍别人的生存, 不侵犯别人的利益 ,不破坏社会的环境,这是“底线”。境界不一定人人都有或要有, 但底线却不能缺失 。因为底线是人类生存的基础,是最后一道防线。基础不牢,地动山摇;防线失守,全盘崩溃。

【解答】第一处横线处后面是分号,根据上文“只有让别人生存”和下文“让别人活得好,自己才活得好”可知此处应填入“自己才能生存”;

第二处从前后句子可以看出,三个句子之间有递进关系,中间句应该是“不侵犯别人的利益”;

第三处后面强调了底线的重要性,说它是人类生存的基础,是每个人必须有的东西,再根据“境界不一定人人都有或要有”,可推断出此句是对上一句的转折;

故参考答案为:

①自己才能生存

②不侵犯别人的利益

③但底线却不能缺失

(每空(2分),共6分)

【点评】补写句子的方法:

第一步:把握文段语脉,定位句子关系.

先初读语段,搞清整个语段或前后句之间的内在逻辑联系,特别要注意关联词语,注意规律总结.明确补写的句子是总领下文的总起句,还是承上启下的展开句,还是对内容做出总结的总结句.

第二步:根据上下语境,注意合理推导.

考生要根据上下文提供的条件或者语境进行分析比照,从而合理地推断出所补写的内容.补写时需考虑陈述对象和话题的统一性,表述句式的合理性等.

第三步:检验补后内容,确保语意连贯.

检查补写后内容是否符合题干要求、语言是否连贯、有无语病、是否简洁等.要防止草率审题,盲目机械地答题,如果发现问题要及时纠错.最好在写好后代入原文读一读,看看是否真的连贯、贴切、严密.

8.在下面一段文字横线处补写恰当的语句。使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。

报告文学的力量来自哪里?不同的人可能有不同的答案。但谁都不能否认,① 它的力量来自“真实性” 。来自他对发生的时代事件和时代人物的真实反映。“真实性” 是报告文学的生命,是报告文学的根本力量所在,也是报告文学的首要美学特征。② 报告文学如何达到“真实” ?围绕这一问题,以夏衍为代表的文学大师们达成了一个共识,即对素材进行取舍、整理和剪裁必须遵循不回避、不夸大、不矫饰的原则,要杜绝无中生有和张冠李戴式的“艺术加工”,更不能信马由缰地发挥“主观创造性”。也就是说,③ 报告文学不允许“虚构” ,哪怕这“虚构”仅仅是“略微”的。

【解答】本段文字主要阐明“‘真实性’是报告文学的生命”.

①是对前面问题的回答,也应是总领句,联系后一句“不来自他对发生的时代事件和时代人物的真实反映”及全文段分析,空格处应是强调“真实性”.

②后是问号,后文做出了回答,可以联系后文“共识”的内容,主要是“如何实现报告文学真实性”.

③是对“要杜绝无中生有和张冠李戴式的“艺术加工”,更不能信马由缰地发挥‘主观创造性’”的进一步阐释,再结合后文“哪怕这‘虚构’仅仅是‘略微’的”分析,此处内容应是强调“杜绝虚构”.

参考答案:

①它的力量来自“真实性” ②报告文学如何达到“真实” ③报告文学不允许“虚构”

【点评】补写完毕后,还要再次审读,看是否符合语言连贯的要求.补写时要字斟句酌,表述要准确、简明、连贯.

9.请将图表的内容按要求用文字进行表述(除年份外,不能使用数字),要求语意简明,句子通顺,不超过70个字。

上表是中国青少年研究中心先后于2005年、2010年和2015年在全国十个省市进行的

三次“中国少年儿童上课外班的时间”调查统计,从表中可看出,近十年来 不论是学习日还是休息日,少年儿童上课外班的时间在逐渐增加,而且,休息日的增幅超过学习日 ;特别是 2015年休息日上课外班的时间猛升 。

【解答】本题为中国青少年研究中心先后于2005年、2010年和2015年在全国十个省市进行的三次“中国少年儿童上课外班的时间”调查统计图,该图表主要调查了中国少年儿童学习日和休息日上课外班的情况,黑色的柱状图代表学习日,白色的柱状图代表休息日,根据图表可以看出从2005上课到2015年少年儿童利用学习日上课外班时间逐年增加,利用休息日上课外班时间增幅快,特别是2015年增幅最快;根据以上分析可以运用简洁的语言概括图表中的信息;

参考答案:

近十年来:不论是学习日还是休息日,少年儿童上课外班的时间在逐渐增加,而且,休息日的增幅超过学习日;

特别是:2015年休息日上课外班的时间猛升.

【点评】本题考查考生图文转换的能力,本题以柱状图的方式考查,本题主要考查了考生分析问题、观察问题的能力,也考查了考生运用语言的能力,解答本题首先要认真分析图表内容,然后根据图表中数据的变化进行总结、概括,最后运用简洁的语言结合题目要求进行表述,解答本题容易出错的地方是,对图表观察不细致,甚至有的考生忽略对图表图例的观察,造成概括不全面而影响成绩.

10.如图是一组真实的照片。二十年前奶奶推着孙子,20年后孙子推着奶奶,照片拍摄于同一个地点。请紧扣画面细节,续写下面一段话,不超过100字。

时间都去哪儿了,二十年匆匆而过,我长大了,您却老了。……

【解答】答案示例:…二十年,您用小小的童车推着我快乐的童年,推着我幸福地成长.二十年,您身后的小树早已枝繁叶茂,而您却已华发苍颜.如今,我愿用我的青春年华,推出您安康的晚年.

【点评】续写,指从原文出发,遵循着原文的思路,对于原文作延伸.续写前,做到熟读原文,故事情节烂熟于心,人物性格准确把握,全文旨意透彻理解.

11.SOS儿童村是一个以家庭方式抚养孤儿的国际慈善组织,天津儿童村是我国首批建立且规模最大的一个。儿童村中每个“家”都有一个“妈妈”,她既要照料七八个孩子的生活,还要承担起教育的责任。妈妈们用青春和无私的爱,使一个个孤儿享受到家的温暖。6月23日是“国际SOS儿童村日”请你写一段话,向儿童村妈妈表示敬意和祝福。要求:感情真挚,至少使用一种修辞方法,不超过48字。

【解答】答案示例:妈妈,是你的关心给了孩子无限的支持,相信这无私的爱,最终会汇成绵延的爱的海洋,流进孩子们的心田.

【点评】本题难度适中,属于中档题,重点考查本题主要考查学生扩展语句的能力.

12.利用所给词语写一段话,介绍“征集全民健身口号”活动的结果,要求语意完整,句子通顺,字数在50~60之间。

来源广 一个月 入选口号 千余条“我运动,我快乐”

【解答】解析:解答时要利用所给词语,语意完整,扣住主题“征集全民健身口号”,同时注意话题前后保持一致,语言连贯流畅,语言应富有激情,有文采,有感染力.符合字数要求.

答案:全民健身口号征集活动在一个月里收到应征口号千余条,稿件来源广,参与人数多,经过评审,最终入选口号为“我运动,我快乐”.

【点评】要解答好此题需要考生有较好的分析能力和语言概括能力,做这类串词成句的扩展语句题型首先要探究词语特点及词语之间的联系,答题时切记语意要完整,句子要通顺,意思要表达清楚,有一定文采更好.

13.为庆祝新中国成立60周年,学样拟编辑出版诗歌征文集。现有两个备选书名《献给母亲的歌》和《山河岁月欢乐颂》,你喜欢哪一个?请写下你喜欢的书名并说明理由。

我喜欢的书名:《 献给母亲的歌 》

理由: 把祖国比喻为母亲,给母亲献歌,表达了对祖国母亲的深爱,直抒胸臆,情真意切. 。

【解答】我喜欢的书名:《献给母亲的歌》

理由:把祖国比喻为母亲,给母亲献歌,表达了对祖国母亲的深爱,直抒胸臆,情真意切.

【点评】本题难度适中,属于中档题,重点考查扩展语句和语言的简明.

14.阅读《包身工》,解疑点。

(1)本文是以什么线索组织材料的?在这些时间段“包身工”在干什么?

(2)作者对“包身工”这一现象的评价是什么?

(3)给包身工下定义;再根据课文内容,理解包身工的社会意义。

(4)新闻背景,是指事件的历史背景、周围环境及与其他方面的联系等。本文是如何处理新闻背景材料的?有什么好处?

(5)包身工是一个群体,他们承受的黑暗、残酷带给我们深深的震撼,作者运用了什么写法使我们对这一群体有了更全面、深刻的认识?

【解答】(1)第1到8段,记叙包身工清晨起床的情况,描述她们恶劣的居住条件以及在具体时间应该干的事情;第9到17段,记叙包身工早餐的情景;18到25描写了包身工上工的情景,描述了工厂环境的恶劣。本文的线索是包身工一整天的生活和劳动,具时间应该做什么事情,都给了非常严格的限制。

(2)在作者眼中,包身工是家庭生活非常困难,生活在底层的人。如“看着这种饲养小姑娘谋利的制度,我不禁想起孩子时候看到过的船户养墨鸭捕鱼的事了。”通过把包身工和墨鸭比较,指出墨鸭养活船户,包身工养活带工老板,但船户对墨鸣没有怎么虐待,带工老板却残酷压迫包身工,连一点施与的温情也没有,强烈地揭示了包身工受压迫的惨重,人不如禽的命运。“我也想警告某一些人,当心呻吟着的那些锭子上的冤魂!”表现了作者强烈的愤怒。

(3)对“包身工”下定义,需要注意点明具体的时间(二三十年代)、地点(上海东洋纱厂)、人物(为外国人工作的女工),因为他们签订卖身契,所以被称为“包身工”。对社会意义的理解和作答,注意体现出包身工“没有人身自由”“女孩子近乎拐骗”,透过一幅幅悲惨的画面,能够发现,包身工制度的出现不是偶然的,它是在半封建半殖民地社会的温床上,受到国民党政府“特殊优惠”的保护,伴随中国农村经济衰败生长出来的一颗毒瘤。这个制度存在的根源,是半殖民地半封建的反动统治。

(4)新闻所选的材料必须具有典型性,能深刻反映事物的本质,如“芦柴棒”的事例。本文写包身工的一天活动情况就是包身工全部生活的缩影。课文在每一段叙事之后,总要穿插一些背景材料。比如第一个场景中对于包身工来源的介绍、带工老板“手面”和财产的介绍。这样的穿插,使得文章既展现生活现象,又揭示社会本质,深化了文章的主题,同时也增强了文章的批判意味。

(5)本文最大的写作特点便是运用了点面结合的手法。前半部分以包身工一整天的生活和劳动为线索,让我们了解了包身工的概况,后通过芦柴棒和小福子的故事,对包身工的悲惨命运有了更深刻的了解。主副交互,点面结合,精确的数字,写出了包身工的悲惨遭遇,揭露包身工制度的罪恶。

答案:

(1)以包身工一整天的生活和劳动为线索组织材料:清晨起床→吃早饭→上工→黄昏收工。

四点一刻:晨起;四点半钟:早饭;五点钟:上工;六点钟(十二小时劳动,中午休息的15分钟):放工。

(2)包身工是家庭生活困难,工作环境恶劣,没有人生权利,工资待遇极低,是处在被压迫的最底层的最悲惨的人,作者对这种现象有强烈的愤怒之情。

(3)定义:包身工是指二三十年代,在上海东洋纱厂里,为外国人工作的女工。因为这些女工在进厂时已经签订了卖身契,失去了人身的自由权,所以被称为“包身工”。

社会意义:①包身工是旧社会一种变相的贩卖奴隶的形式,被贩卖的是女孩子,由承包人送到工厂做工,没有人身自由,工钱全归承包人所有;②课文中的提法是“包身工”已经以一种奇妙的方式包给了叫做“带工”的老板。“包”的标志是事先立了“包身契”。“奇妙”之处不仅在于这些女孩子近乎被拐骗,而且是一仆二主:一主是日本资本家(工头是拿摩温);另一主是中国二老板,带工的。日本资本家称她们为“试验工”“养成工”;中国带工者称她们为“包身工”;③作品实际上是在告诉我们:包身工这一罪恶制度存在的根源,在于半殖民地半封建的反动统治。

(4)根据中心思想的需要,进行剪裁,点面结合,互为补充。好处:深化文章的主题,也增强了文章的批判力度。

(5)作者运用了点面结合的手法。本文既有对包身工悲惨遭遇的概括介绍,对包身工群体形象的简略描写,如作者在记叙中集中写了包身工的起身、早餐、上工、收工等四个场面,这面上的记叙与描写概括了包身工一天的生活和劳动状况,又有对“芦柴棒”“小福子”典型人物的生动描写,作者以“芦柴棒”为例,通过“发烧”“生病”被“抄身”等细节描写,写出了包身工奴隶般地“被榨完残留在皮骨里的最后一滴血汗为止”的悲惨命运。“小福子”遭到“拿摩温”和“东洋婆”毒打惩罚的描写,也反映了包身工的不幸遭遇。

【点评】报告文学是采取文学手段及时地反映真人真事的一种新闻文体。具有新闻性和文学性的特点。《包身工》是一篇报告文学。

15.用一句话概括下面新闻的内容。(不超过16字)

《日本经济新闻》2月18日报道 美国众议院外交委员会主席埃德 罗伊斯率领的美国超党派议员联盟正在对日本进行访问。罗伊斯一行2月17日先后与日本首相安倍晋三以及日美国会议员联盟会长中曾根弘文等人举行了会谈。针对安倍参拜靖国神社,罗伊斯表示“此举对中国有利吧”。此番发言或许是指靖国神社问题导致日美韩的统一步调被打乱,而中国则扩大了防空识别区。

答: 美政要称安倍“拜鬼”有利中国 。

【解答】本段共四句话,语义重点在后两句,而第四句是来解释第三句的原因的,故第三句为信息重点句,对重点句按照字数要求进行概括。

答案:美政要称安倍“拜鬼”有利中国。

【点评】新闻的特点特点:具有及时性、准确性、真实性,新闻六要素要素:时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果新闻,结构分为五部分:标题、导语、主体、背景、结语。

第1页(共1页)