3古诗三首《寒食》、《迢迢牵牛星》、《十五夜望月》课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 3古诗三首《寒食》、《迢迢牵牛星》、《十五夜望月》课件(共21张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 443.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-10 09:49:08 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

古诗三首

学习目标

1.认识“春城、擢、地白”等字词在诗中的含义。

2.有感情地朗读古诗,背诵古诗,并默写。(重点)

3.想象画面,能说出诗中描绘的情景。联系插图和注释 联系上下文、联系生活来理解诗词大意,体会作者感情。(难点)

作者介绍

韩翃(hóng),生卒年不详,字君平,南阳(今河南南阳)人,唐代诗人。一直在军队里做文书工作,擅长写送别题材的诗歌,与钱起等诗人齐名,时称“大历十才子”。

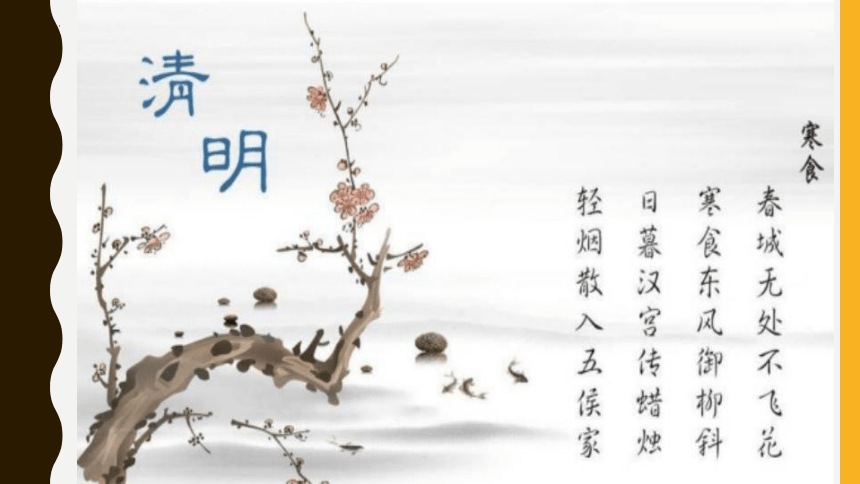

寒食

春城无处不飞花,

寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛,

轻烟散入五侯家。

创作背景

寒食是中国古代的传统节日,古人每逢此节,前后三天不生火,只吃现成冷食,故名寒食。据《西京杂记》记载,在汉代,寒食这天虽然全国都禁火,但皇帝却赏赐给侯门贵族以蜡烛,特许照明,以示恩宠。唐承汉制,因袭旧例,也在寒食传烛示恩。这首诗具体作年不详,如果作于唐玄宗时,则“五侯”当指杨贵妃的哥哥杨国忠及其姊妹等;若是作于安史之乱后,则是指唐代宗以来权势日盛的宦官政治集团,他们专擅朝政,使得中唐政治日趋腐败,有如汉末之世。韩翃见到皇家恩泽只惠及上层,于是在这首诗中微露出讽谏之意。

注释

1[寒食]寒食节,通常在冬至后的第105天,过去在节日期间不能生火做饭。

2[春城]指春天的京城。

3[御柳]皇城里的柳树

4[汉官]这里用汉代皇宫来借指唐代皇官。

5[传蜡烛]指宫中传赐新火。

6[五侯]这里泛指权贵豪门。

一起解诗意

春天的长安城里没有一处不飞舞着落花。

在寒食节这天,东风把皇宫中的柳丝吹得倾斜。

寒食节本应禁火,但黄昏时皇宫中却传赐蜡烛燃火,

那蜡烛的轻烟飘散在近幸大臣之家。

古诗介绍

选自《古诗十九首》。

作者不详,写作时代大约在东汉末年。

《迢迢牵牛星》是产生于汉代的一首文人五言诗,是《古诗十九首》之一。

天文星象

中国古代的星象文化源远流长、博大精深。在我国古代星官体系中,牛宿星官由6颗星组成,位于银河的东岸,像两个倒置的三角形,一上一下,很有特点,不过上面的那个三角形更大一些,亮一些。而下面的小三角形正好位于黄道上,这几颗星组成了一个头上有两角,却只有三只足的牛,因此古人称其为“牵牛”。这头“牛”的南边有9颗小星,组成了“天田”,是它耕作的地方,再向南看,在接近南方地平线的地方,是“九坎”9星,坎是蓄水的低地,用于灌溉农田。牛宿的东面紧挨着的是“罗堰”3星,是类似水库的水利设施。“织女”3星位于牛宿的北部,其中的“织女一”星是全天第五亮星,仅次于“大角”星,因此又常直接称为“织女星”。因此“牛宿星”与“织女星”合称为牛郎织女。

迢迢牵牛星

迢迢牵牛星,皎皎河汉女。

纤纤擢素手,札札弄机杼。

终日不成章,泣涕零如雨。

河汉清且浅,相去复几许。

盈盈一水间,脉脉不得语。

注释

1[河汉女]指织女星。河汉,银河。

2[擢]伸出。

3[素]白皙。

4[札礼]织机发出的响声。

5[机]织机。杆,梭子。

6[章]花纹。

7[零]落下。

8[盈盈]清澈的样子。

9[脉脉]相视无言的样子。

一起解诗意

那遥远而亮洁的牵牛星,那皎洁而遥远的织女星。

织女正摆动柔长洁白的双手,织布机札札地响个不停。

因为相思而整天也织不出什么花样,她哭泣的泪水零落如雨。

只隔了道清清浅浅的银河,两岸相隔又有多远呢?

相隔在清清浅浅的银河两边,含情脉脉相视无言地痴痴凝望。

作者介绍

王建(约767—约830),字仲初,关辅(今属陕西)人。出身寒微。大历进士。晚年为陕州司马,又从军塞上。擅长乐府诗,与张籍齐名,世称“张王”。其以田家、蚕妇、织女、水夫等为题材的诗篇,对当时社会现实有所反映。所作《宫词一百首》颇有名。有《王司马集》。

十五夜望月

中庭地白树栖鸦,

冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,

不知秋思落谁家。

注释

1[十五夜]农历八月十五中秋节的夜晚。

2[中庭]即庭中,庭院中。

3[地白]月光照在庭院地上的样子。

一起解诗意

庭院地面雪白树上栖息着乌鸦,

秋露点点无声打湿了院中桂花。

今夜明月当空世间人人都仰望,

不知道这秋日情思可落到谁家?

名师鉴赏

明代李攀龙、叶羲昂《唐诗直解》:难描难画。

明代李攀龙、袁宏道《唐诗训解》:落句有怀。

明代周珽《唐诗选脉会通评林》:杨慎列为能品。周敬曰:妙景中含,解者几人?郭濬曰:清音缓节,幽然飒然。周珽训曰:爱月常情,秋思各有不同,“在谁家”三字凄婉,蓄无穷之意。敖英曰:后二句言谁不赏景,惟宴处超然者,心与景融。

明代唐汝询《唐诗解》:地白,月光也。明则鸦惊,今既栖树,则夜深矣,是以见露之沾花。此时望月者众,感秋者谁?恐无如我耳。

感谢聆听

古诗三首

学习目标

1.认识“春城、擢、地白”等字词在诗中的含义。

2.有感情地朗读古诗,背诵古诗,并默写。(重点)

3.想象画面,能说出诗中描绘的情景。联系插图和注释 联系上下文、联系生活来理解诗词大意,体会作者感情。(难点)

作者介绍

韩翃(hóng),生卒年不详,字君平,南阳(今河南南阳)人,唐代诗人。一直在军队里做文书工作,擅长写送别题材的诗歌,与钱起等诗人齐名,时称“大历十才子”。

寒食

春城无处不飞花,

寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛,

轻烟散入五侯家。

创作背景

寒食是中国古代的传统节日,古人每逢此节,前后三天不生火,只吃现成冷食,故名寒食。据《西京杂记》记载,在汉代,寒食这天虽然全国都禁火,但皇帝却赏赐给侯门贵族以蜡烛,特许照明,以示恩宠。唐承汉制,因袭旧例,也在寒食传烛示恩。这首诗具体作年不详,如果作于唐玄宗时,则“五侯”当指杨贵妃的哥哥杨国忠及其姊妹等;若是作于安史之乱后,则是指唐代宗以来权势日盛的宦官政治集团,他们专擅朝政,使得中唐政治日趋腐败,有如汉末之世。韩翃见到皇家恩泽只惠及上层,于是在这首诗中微露出讽谏之意。

注释

1[寒食]寒食节,通常在冬至后的第105天,过去在节日期间不能生火做饭。

2[春城]指春天的京城。

3[御柳]皇城里的柳树

4[汉官]这里用汉代皇宫来借指唐代皇官。

5[传蜡烛]指宫中传赐新火。

6[五侯]这里泛指权贵豪门。

一起解诗意

春天的长安城里没有一处不飞舞着落花。

在寒食节这天,东风把皇宫中的柳丝吹得倾斜。

寒食节本应禁火,但黄昏时皇宫中却传赐蜡烛燃火,

那蜡烛的轻烟飘散在近幸大臣之家。

古诗介绍

选自《古诗十九首》。

作者不详,写作时代大约在东汉末年。

《迢迢牵牛星》是产生于汉代的一首文人五言诗,是《古诗十九首》之一。

天文星象

中国古代的星象文化源远流长、博大精深。在我国古代星官体系中,牛宿星官由6颗星组成,位于银河的东岸,像两个倒置的三角形,一上一下,很有特点,不过上面的那个三角形更大一些,亮一些。而下面的小三角形正好位于黄道上,这几颗星组成了一个头上有两角,却只有三只足的牛,因此古人称其为“牵牛”。这头“牛”的南边有9颗小星,组成了“天田”,是它耕作的地方,再向南看,在接近南方地平线的地方,是“九坎”9星,坎是蓄水的低地,用于灌溉农田。牛宿的东面紧挨着的是“罗堰”3星,是类似水库的水利设施。“织女”3星位于牛宿的北部,其中的“织女一”星是全天第五亮星,仅次于“大角”星,因此又常直接称为“织女星”。因此“牛宿星”与“织女星”合称为牛郎织女。

迢迢牵牛星

迢迢牵牛星,皎皎河汉女。

纤纤擢素手,札札弄机杼。

终日不成章,泣涕零如雨。

河汉清且浅,相去复几许。

盈盈一水间,脉脉不得语。

注释

1[河汉女]指织女星。河汉,银河。

2[擢]伸出。

3[素]白皙。

4[札礼]织机发出的响声。

5[机]织机。杆,梭子。

6[章]花纹。

7[零]落下。

8[盈盈]清澈的样子。

9[脉脉]相视无言的样子。

一起解诗意

那遥远而亮洁的牵牛星,那皎洁而遥远的织女星。

织女正摆动柔长洁白的双手,织布机札札地响个不停。

因为相思而整天也织不出什么花样,她哭泣的泪水零落如雨。

只隔了道清清浅浅的银河,两岸相隔又有多远呢?

相隔在清清浅浅的银河两边,含情脉脉相视无言地痴痴凝望。

作者介绍

王建(约767—约830),字仲初,关辅(今属陕西)人。出身寒微。大历进士。晚年为陕州司马,又从军塞上。擅长乐府诗,与张籍齐名,世称“张王”。其以田家、蚕妇、织女、水夫等为题材的诗篇,对当时社会现实有所反映。所作《宫词一百首》颇有名。有《王司马集》。

十五夜望月

中庭地白树栖鸦,

冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,

不知秋思落谁家。

注释

1[十五夜]农历八月十五中秋节的夜晚。

2[中庭]即庭中,庭院中。

3[地白]月光照在庭院地上的样子。

一起解诗意

庭院地面雪白树上栖息着乌鸦,

秋露点点无声打湿了院中桂花。

今夜明月当空世间人人都仰望,

不知道这秋日情思可落到谁家?

名师鉴赏

明代李攀龙、叶羲昂《唐诗直解》:难描难画。

明代李攀龙、袁宏道《唐诗训解》:落句有怀。

明代周珽《唐诗选脉会通评林》:杨慎列为能品。周敬曰:妙景中含,解者几人?郭濬曰:清音缓节,幽然飒然。周珽训曰:爱月常情,秋思各有不同,“在谁家”三字凄婉,蓄无穷之意。敖英曰:后二句言谁不赏景,惟宴处超然者,心与景融。

明代唐汝询《唐诗解》:地白,月光也。明则鸦惊,今既栖树,则夜深矣,是以见露之沾花。此时望月者众,感秋者谁?恐无如我耳。

感谢聆听

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐