2023届高考专题复习:诗歌专题训练主题思妇怀远(含答案)

文档属性

| 名称 | 2023届高考专题复习:诗歌专题训练主题思妇怀远(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 27.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-10 08:13:48 | ||

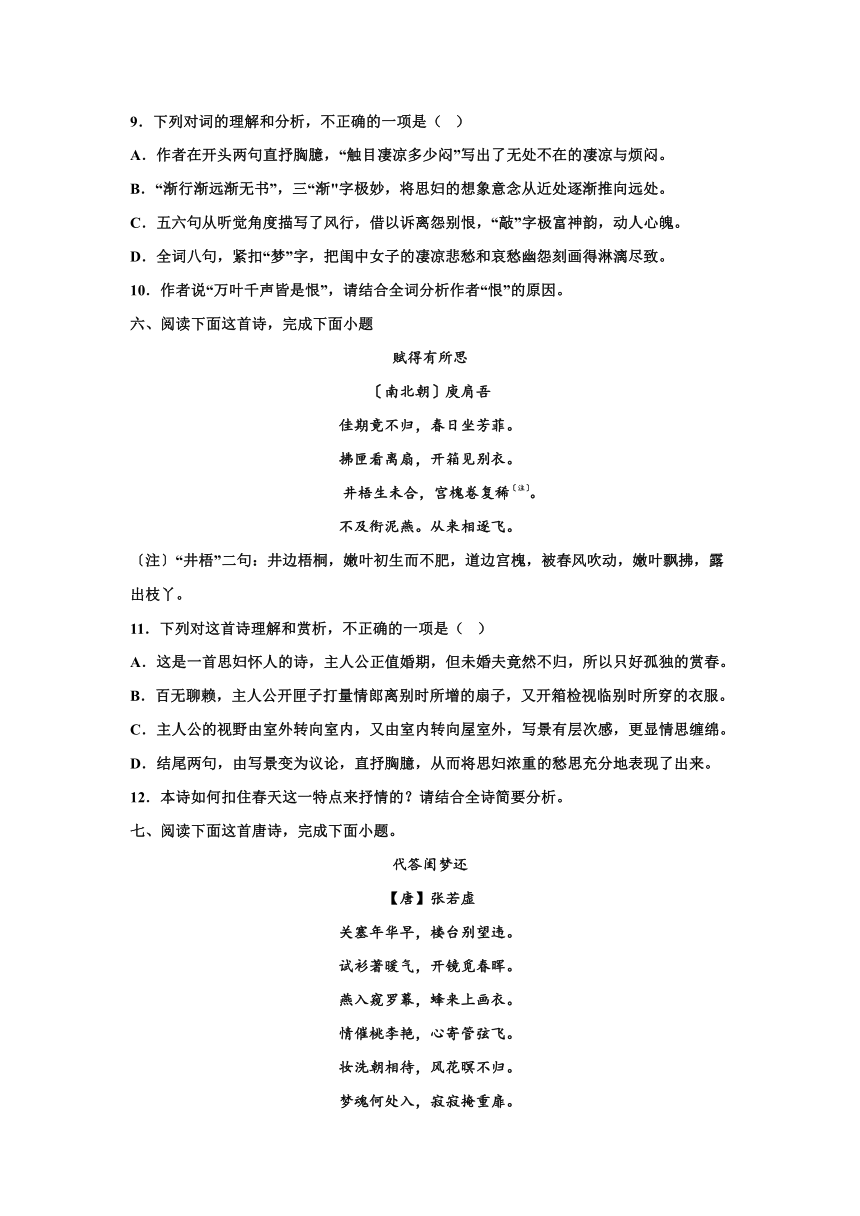

图片预览

文档简介

诗歌专题训练----主题“思妇怀远”

一、阅读下面这首诗歌,完成各小题。

古诗十九首·孟冬寒气至

东汉无名氏

孟冬寒气至,北风何惨栗。

愁多知夜长,仰观众星列。

三五明月满,四五詹兔缺。

客从远方来,遗我一书札。

上言长相思,下言久离别。

置书怀袖中,三岁字不灭。

一心抱区区,惧君不识察。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.“孟冬”指农历十月,“三五”指农历十五日,詹(chán)兔:即“蟾兔”,是月亮的代称。主人公面对袭来的寒气、凛冽的北风,发出了寒彻心髓的惊叹。

B.客人在信中前半讲长久地相思,后半讲长时间的离别,可见相思之苦。

C.主人公曾经追想遥远的往事,更有现实中的对于书信珍视的描写。

D.结尾两句,思妇自诉衷曲,表现其坚定不移的爱情。整首诗语言朴实,情感真挚。

2.分析全诗是如何表现抒情主人公的情感的。

二、阅读下面的诗歌,完成下面小题。

捣衣诗

柳恽

行役滞风波,游人淹不归。

亭皋①木叶下②,陇首③秋云飞。

寒园夕鸟集,思牖草虫悲。

嗟矣当春服,安见御冬衣。

【注】①亭皋:水边的平地,此处暗指思妇所在的江南。②“木叶下”化用《楚辞·九歌·湘夫人》“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”的意境。③陇首:陇山之巅,此处泛指北方边塞之地。

3.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.这是一首闺怨诗,捣衣的劳作,最易触发思妇怀远的情感。张若虚的《春江花月夜》中“玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来”抒发的也是这种情感。

B.首联用虚笔,女主人公想象丈夫久久不归,可能是因为风波之阻,丈夫不得不滞留他方,表达了对丈夫的思念。

C.颈联寓情于景,情景交融。夕阳西下,鸟儿归巢,反衬游子有家难归;秋虫对户悲鸣,悲伤的叫声烘托思妇的惆怅。

D.尾联照应题目,由眼前想到来年,慨叹来年春天,游子应穿上轻薄的春服,脱下破旧的冬衣。表现边塞环境的恶劣,寄托关切思念之情。

4.《梁书》中记载,南朝文学家王融对这首诗的颔联“见而嗟赏”,请从表现手法角度赏析颔联的精妙。

三、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

古意呈补阙乔知之

〔唐代〕沈佺期

卢家少妇郁金堂,海燕双栖玳瑁梁。

九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳。

白狼河北音书断,丹凤城南秋夜长。

谁谓含愁独不见,更教明月照流黄。

【注】①白狼河:今辽宁省境内之大凌河。②丹凤城:此指长安。相传秦穆公女儿弄玉吹箫,引来凤凰,故称咸阳为丹凤城。后以凤城称京城。唐时长安宫廷在城北,住宅在城南。③流黄:黄紫色相间的丝织品,此指帷帐。

5.下列对这首诗的理解和赏析不正确的一项是( )

A.首句中的“郁金堂”“玳瑁梁”,五色并驰,主要是为了表现卢家少妇这富贵人家的富丽堂皇。

B.“催”字用语新奇,写出频频捣衣声催促木叶凋落,视听结合,突出了少妇的心理感受。

C.颈联“白狼河”照应上联的“辽阳”。在家等了十年的思妇,不只是思念,而是对音讯全无的夫婿处境的担忧。

D.结句构思新巧,转为女主人公的独白,她不胜其愁而迁怒于明月,比前人望月怀远的意境更开阔,抒情性强。

6.明代评论家胡应麟评论本诗为“初唐七律之冠”,评论如此之高,主要得益于本诗高超的创作技巧,请结合诗句简要分析。

四、阅读下面这首古诗,完成小题。

古离别

江淹

远与君别者,乃至雁门关。

黄云蔽千里,游子何时还。

送君如昨日,檐前露已团。

不惜蕙草晚,所悲道里寒。

君在天一涯,妾身长别离。

愿一见颜色,不异琼树①枝。

菟丝及水萍,所寄终不移。

【注释】①琼树:传说中仙山上的树。

7.下列对这首古诗的理解和赏析不正确的一项是( )

A.这首诗的题材是古诗中常见的游子思妇的相思离别,用女性的口吻诉说,极富抒情性,同时,语言浅显自然,显得家常而亲切。

B.开篇一个“远”字突兀而来,先声夺人,同时一语双关——既指距离的遥远,又指时间的久远。后一句则指明了距离之遥远。

C.“黄云蔽千里,游子何时还”二句暗用古诗“浮云蔽白日,游子不顾反”的语意,充分体现了江淹“摹拟而不雷同”的创作特色。

D.诗人采用借代的手法,用“菟丝”“水萍”这些常见的意象来代指思妇,让诗歌具有了鲜活的生命力,充分表达了思妇对游子的思念与爱恋。

8.清朝唐彪在《读书作文谱》中说“文章,虚实常宜相济也”,请结合本诗,谈谈你对这句话的看法。

五、阅读下面这首词,完成下面小题。

木兰花

欧阳修

别后不知君远近,触目凄凉多少闷。

渐行渐远渐无书,水阔鱼沉①何处问。

夜深风竹敲秋韵,万叶千声皆是恨。

故攲②单枕梦中寻,梦又不成灯又烬③。

[注]①鱼沉:古人有鱼雁传说之说。鱼沉,谓无人传言。②攲:倚、依。③烬:火烧剩余之物,此指灯花。

9.下列对词的理解和分析,不正确的一项是( )

A.作者在开头两句直抒胸臆,“触目凄凉多少闷”写出了无处不在的凄凉与烦闷。

B.“渐行渐远渐无书”,三“渐"字极妙,将思妇的想象意念从近处逐渐推向远处。

C.五六句从听觉角度描写了风行,借以诉离怨别恨,“敲”字极富神韵,动人心魄。

D.全词八句,紧扣“梦”字,把闺中女子的凄凉悲愁和哀愁幽怨刻画得淋漓尽致。

10.作者说“万叶千声皆是恨”,请结合全词分析作者“恨”的原因。

六、阅读下面这首诗,完成下面小题

赋得有所思

〔南北朝〕庾肩吾

佳期竟不归,春日坐芳菲。

拂匣看离扇,开箱见别衣。

井梧生未合,宫槐卷复稀〔注〕。

不及衔泥燕。从来相逐飞。

〔注〕“井梧”二句:井边梧桐,嫩叶初生而不肥,道边宫槐,被春风吹动,嫩叶飘拂,露出枝丫。

11.下列对这首诗理解和赏析,不正确的一项是( )

A.这是一首思妇怀人的诗,主人公正值婚期,但未婚夫竟然不归,所以只好孤独的赏春。

B.百无聊赖,主人公开匣子打量情郎离别时所增的扇子,又开箱检视临别时所穿的衣服。

C.主人公的视野由室外转向室内,又由室内转向屋室外,写景有层次感,更显情思缠绵。

D.结尾两句,由写景变为议论,直抒胸臆,从而将思妇浓重的愁思充分地表现了出来。

12.本诗如何扣住春天这一特点来抒情的?请结合全诗简要分析。

七、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

代答闺梦还

【唐】张若虚

关塞年华早,楼台别望违。

试衫著暖气,开镜觅春晖。

燕入窥罗幕,蜂来上画衣。

情催桃李艳,心寄管弦飞。

妆洗朝相待,风花暝不归。

梦魂何处入,寂寂掩重扉。

13.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.这首诗的前两句为我们描绘了年轻夫妇分别的场景,男子与妻子分别,戍守边关。

B.画衣上绣的花能将蜜蜂引来,说明绣花逼真生动,同时也表现了思妇装扮的用心。

C.诗中女主人公幻想着丈夫会在未来的某一天回来,于是盛装打扮,等待着远征的离人。

D.诗人多用正面描写的手法。诗中对于人物心理描写可谓别具一格,句句写的都是心境。

14.这首诗与《春江花月夜》相比,在思想情感和意境方面有什么不同?

【答案】

B “客人在信中前半讲长久地相思,后半讲长时间的离别”错误。“客从远方来,遗我一书札”,是说“有客人从远方到来,带来了你给我的书信一封”,“客”是受到思妇的丈夫的委托捎来了信,信的内容是思妇的丈夫所写。

2.①直抒胸臆。结尾处直接抒情,思妇全心全意地思念游子,担心对方不能体会自己的心意。

②环境描写。“孟冬”两句景物描写烘托了思妇凄然独处的哀婉感伤,表达对久别游子的思念。

③反衬。“三五”一句通过十五的圆月反衬自己的孤独寂寞。

④动作描写。思妇夜不能寐,仰望星空,把书信放在衣袖里珍藏,这些动作都表现了思妇对游子的思念之情。

3.D“表现边塞环境的恶劣”错误。“嗟矣当春服,安见御冬衣”,最后两句是思妇的内心独白:眼下已是木叶纷飞的深秋,等到裁就寒衣,寄到远在千里之外的陇首塞北,那里已是春回大地,应当穿上春装了,哪里能及时见到我寄去的御寒的冬衣呢?这一设想,不仅显示了南北两地的遥隔,而且透露出思妇对远人的体贴与关切,将捣衣的行动所包含的深情蜜意进一步表现出来了。

4.①想象(或虚实结合):思妇由眼前“亭皋木叶下”的深秋景象,联想起丈夫所在的陇首一带,此刻也应是秋云飘飞的时节,表达了对游子的思念之情。②用典:“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”写湘君虔诚地盼望湘夫人的到来,颔联化用此典故,含蓄而生动地写出思妇在秋风起而木叶下的季节盼望游子归来的情景。③对仗(或对偶):内容上,上句写南方的女子思念丈夫,下句写北方边塞的丈夫迟迟不归。词性上,“亭皋”与“陇首”相对,都是表地点的名词;“木叶”与“秋云”相对,皆为秋天的意象;“落”与“飞”则皆为动词,两词使画面具有动态美。音韵上,上下两句平仄相反。④寓情于景,情景交融。选用“木叶下”“秋云飞”等具有悲秋色彩的意象,生动表现了怀人的主题。

5.A“主要是为了表现卢家少妇这富贵人家的富丽堂皇”错,郁金是一种香料,和泥涂壁能使室内芳香;玳瑁是一种海龟,龟甲极美观,可作装饰品。开头两句以重彩浓笔夸张地描绘女主人公闺房之美。借此烘托“卢家少妇”的孤独寂寞。

6.①暗用比兴:开篇运用比兴手法,以玳瑁梁上双栖的海燕引出少年夫妻长年离别的不幸。

②乐景衬哀情(反衬):海燕“双栖”梁上,相依相偎,柔情蜜意的情境,反衬女主人公的孤独;首联重彩浓笔夸张地描绘女主人公闺房之美,居室的华美和瑰丽的环境,映衬下文思妇黯淡落寞忧愁的心情。

③环境衬托人物心情(哀景衬哀情):阵阵寒砧、萧萧落叶、城南秋夜的凄清秋景,烘托十年征戍忆辽阳、白狼河北音书断的思念忧愁,衬托出女主人公孤独寂寥、思念征人的愁肠。

④明暗两条线索:中间四句“十年征戍”,“白狼河北音书断,丹凤城南秋夜长”,远征辽阳的丈夫长久没有音讯,存亡未卜,独居长安城南的妻子又遇上深秋的漫漫长夜,无法入睡。两条线索,相互交叉勾联,明写长安的妻子,暗写辽阳的丈夫,地点由长安到辽阳,万里迢迢,时间则分别十年,音书断绝。

全诗通过一个少妇秋夜思念戍边丈夫的生活剪影,向读者展现一幅战争破坏人们和平安宁生活,给一个原本幸福家庭带来毁灭性灾难的形象画面。

7.D “诗人采用借代的手法”错。“菟丝”“水萍”这些常见的意象来比喻思妇,“菟丝及水萍,所寄终不移”意思是,但愿能像菟丝和水萍一样,有所寄托,与爱人的感情也能始终不渝。所以此处并非借代手法,应为比喻。

8.①虚写:开头四句回忆当初惜别情景,点明过去分别的地点和事由,并用环境渲染的手法,抒写其心中的悲愁。同时,诗人从“长别离”的现实生发出对未来“愿一见颜色”的期待,并在心中许下“所寄终不移”的誓言;

②实写:“送君如昨日”,思绪又回到现实中。“檐前露已团”为眼前实景,爱人别后却杳无音信,闺妇在家中孤独寂寞,无聊的时候就经常盘算着离别的时间,表达着对爱人的担忧与牵挂。

③本诗采用虚实结合的手法,巧妙地将过去、现实与未来交织起来,以情贯之,把思妇怀人的情怀写得深婉缠绵。

9.D “紧扣‘梦’字”错。从词中来看,突出一个“恨”字,层层递进,深沉婉约,把一个闺中独居的女子在爱人离别后的凄凉悲愁以及对杳无音讯的无情之人的怨恨,刻画得淋漓尽致。如上阕写思妇别后的孤凄苦闷和对远游人深切的怀念,下阕借景抒情,描写思妇秋夜难眠独伴孤灯的愁苦,处处扣住“恨”来写。

10.①与君分别之后,再也不知道行踪;②书信渐渐减少,最后书信不通,音讯全无;③希望入梦,梦中寻找,可是“梦又不成”,灯花燃尽,最后一点希望也成了泡影。

11.A首句的“佳期”是指春天到来的美好日子,不能理解为“婚期”。

12.①一、二句以春天的美好反衬思妇的孤独,以乐景衬哀情,不言愁而愁已满纸;②五、六两句运用比兴,抓住富有春天特色的意象,写梧桐嫩叶初生而不肥,宫槐被春风吹动,疏疏落落,恰似若断若续的愁思;③最后两句抓住衔泥双燕这一春天特有的时令景物,与自己形单影只对比,发出人不如燕的感叹,无理而妙,将思妇浓重的愁思充分表现了出来。

13.D “多用正面描写的手法”错误,诗人多用侧面烘托的手法,借助带有感彩的事物来抒情,如“燕入窥罗幕,蜂来上画衣。情催桃李艳,心寄管弦飞”借对外物描写,来烘托女主人公的心境。

14.本诗通过“试衫”“开镜”“妆洗”“入梦”“掩扉”等动作描写和春日景物描写,表达女主人公对远征丈夫的思念之情,意境孤寂冷清;而《春江花月夜》融诗情、画意、哲理为一体,在对月下奇景的描绘中融入对宇宙人生的哲理思考,抒写游子的离情别绪和亲人的相思之苦,意境空灵曼妙。

一、阅读下面这首诗歌,完成各小题。

古诗十九首·孟冬寒气至

东汉无名氏

孟冬寒气至,北风何惨栗。

愁多知夜长,仰观众星列。

三五明月满,四五詹兔缺。

客从远方来,遗我一书札。

上言长相思,下言久离别。

置书怀袖中,三岁字不灭。

一心抱区区,惧君不识察。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.“孟冬”指农历十月,“三五”指农历十五日,詹(chán)兔:即“蟾兔”,是月亮的代称。主人公面对袭来的寒气、凛冽的北风,发出了寒彻心髓的惊叹。

B.客人在信中前半讲长久地相思,后半讲长时间的离别,可见相思之苦。

C.主人公曾经追想遥远的往事,更有现实中的对于书信珍视的描写。

D.结尾两句,思妇自诉衷曲,表现其坚定不移的爱情。整首诗语言朴实,情感真挚。

2.分析全诗是如何表现抒情主人公的情感的。

二、阅读下面的诗歌,完成下面小题。

捣衣诗

柳恽

行役滞风波,游人淹不归。

亭皋①木叶下②,陇首③秋云飞。

寒园夕鸟集,思牖草虫悲。

嗟矣当春服,安见御冬衣。

【注】①亭皋:水边的平地,此处暗指思妇所在的江南。②“木叶下”化用《楚辞·九歌·湘夫人》“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”的意境。③陇首:陇山之巅,此处泛指北方边塞之地。

3.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.这是一首闺怨诗,捣衣的劳作,最易触发思妇怀远的情感。张若虚的《春江花月夜》中“玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来”抒发的也是这种情感。

B.首联用虚笔,女主人公想象丈夫久久不归,可能是因为风波之阻,丈夫不得不滞留他方,表达了对丈夫的思念。

C.颈联寓情于景,情景交融。夕阳西下,鸟儿归巢,反衬游子有家难归;秋虫对户悲鸣,悲伤的叫声烘托思妇的惆怅。

D.尾联照应题目,由眼前想到来年,慨叹来年春天,游子应穿上轻薄的春服,脱下破旧的冬衣。表现边塞环境的恶劣,寄托关切思念之情。

4.《梁书》中记载,南朝文学家王融对这首诗的颔联“见而嗟赏”,请从表现手法角度赏析颔联的精妙。

三、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

古意呈补阙乔知之

〔唐代〕沈佺期

卢家少妇郁金堂,海燕双栖玳瑁梁。

九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳。

白狼河北音书断,丹凤城南秋夜长。

谁谓含愁独不见,更教明月照流黄。

【注】①白狼河:今辽宁省境内之大凌河。②丹凤城:此指长安。相传秦穆公女儿弄玉吹箫,引来凤凰,故称咸阳为丹凤城。后以凤城称京城。唐时长安宫廷在城北,住宅在城南。③流黄:黄紫色相间的丝织品,此指帷帐。

5.下列对这首诗的理解和赏析不正确的一项是( )

A.首句中的“郁金堂”“玳瑁梁”,五色并驰,主要是为了表现卢家少妇这富贵人家的富丽堂皇。

B.“催”字用语新奇,写出频频捣衣声催促木叶凋落,视听结合,突出了少妇的心理感受。

C.颈联“白狼河”照应上联的“辽阳”。在家等了十年的思妇,不只是思念,而是对音讯全无的夫婿处境的担忧。

D.结句构思新巧,转为女主人公的独白,她不胜其愁而迁怒于明月,比前人望月怀远的意境更开阔,抒情性强。

6.明代评论家胡应麟评论本诗为“初唐七律之冠”,评论如此之高,主要得益于本诗高超的创作技巧,请结合诗句简要分析。

四、阅读下面这首古诗,完成小题。

古离别

江淹

远与君别者,乃至雁门关。

黄云蔽千里,游子何时还。

送君如昨日,檐前露已团。

不惜蕙草晚,所悲道里寒。

君在天一涯,妾身长别离。

愿一见颜色,不异琼树①枝。

菟丝及水萍,所寄终不移。

【注释】①琼树:传说中仙山上的树。

7.下列对这首古诗的理解和赏析不正确的一项是( )

A.这首诗的题材是古诗中常见的游子思妇的相思离别,用女性的口吻诉说,极富抒情性,同时,语言浅显自然,显得家常而亲切。

B.开篇一个“远”字突兀而来,先声夺人,同时一语双关——既指距离的遥远,又指时间的久远。后一句则指明了距离之遥远。

C.“黄云蔽千里,游子何时还”二句暗用古诗“浮云蔽白日,游子不顾反”的语意,充分体现了江淹“摹拟而不雷同”的创作特色。

D.诗人采用借代的手法,用“菟丝”“水萍”这些常见的意象来代指思妇,让诗歌具有了鲜活的生命力,充分表达了思妇对游子的思念与爱恋。

8.清朝唐彪在《读书作文谱》中说“文章,虚实常宜相济也”,请结合本诗,谈谈你对这句话的看法。

五、阅读下面这首词,完成下面小题。

木兰花

欧阳修

别后不知君远近,触目凄凉多少闷。

渐行渐远渐无书,水阔鱼沉①何处问。

夜深风竹敲秋韵,万叶千声皆是恨。

故攲②单枕梦中寻,梦又不成灯又烬③。

[注]①鱼沉:古人有鱼雁传说之说。鱼沉,谓无人传言。②攲:倚、依。③烬:火烧剩余之物,此指灯花。

9.下列对词的理解和分析,不正确的一项是( )

A.作者在开头两句直抒胸臆,“触目凄凉多少闷”写出了无处不在的凄凉与烦闷。

B.“渐行渐远渐无书”,三“渐"字极妙,将思妇的想象意念从近处逐渐推向远处。

C.五六句从听觉角度描写了风行,借以诉离怨别恨,“敲”字极富神韵,动人心魄。

D.全词八句,紧扣“梦”字,把闺中女子的凄凉悲愁和哀愁幽怨刻画得淋漓尽致。

10.作者说“万叶千声皆是恨”,请结合全词分析作者“恨”的原因。

六、阅读下面这首诗,完成下面小题

赋得有所思

〔南北朝〕庾肩吾

佳期竟不归,春日坐芳菲。

拂匣看离扇,开箱见别衣。

井梧生未合,宫槐卷复稀〔注〕。

不及衔泥燕。从来相逐飞。

〔注〕“井梧”二句:井边梧桐,嫩叶初生而不肥,道边宫槐,被春风吹动,嫩叶飘拂,露出枝丫。

11.下列对这首诗理解和赏析,不正确的一项是( )

A.这是一首思妇怀人的诗,主人公正值婚期,但未婚夫竟然不归,所以只好孤独的赏春。

B.百无聊赖,主人公开匣子打量情郎离别时所增的扇子,又开箱检视临别时所穿的衣服。

C.主人公的视野由室外转向室内,又由室内转向屋室外,写景有层次感,更显情思缠绵。

D.结尾两句,由写景变为议论,直抒胸臆,从而将思妇浓重的愁思充分地表现了出来。

12.本诗如何扣住春天这一特点来抒情的?请结合全诗简要分析。

七、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

代答闺梦还

【唐】张若虚

关塞年华早,楼台别望违。

试衫著暖气,开镜觅春晖。

燕入窥罗幕,蜂来上画衣。

情催桃李艳,心寄管弦飞。

妆洗朝相待,风花暝不归。

梦魂何处入,寂寂掩重扉。

13.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.这首诗的前两句为我们描绘了年轻夫妇分别的场景,男子与妻子分别,戍守边关。

B.画衣上绣的花能将蜜蜂引来,说明绣花逼真生动,同时也表现了思妇装扮的用心。

C.诗中女主人公幻想着丈夫会在未来的某一天回来,于是盛装打扮,等待着远征的离人。

D.诗人多用正面描写的手法。诗中对于人物心理描写可谓别具一格,句句写的都是心境。

14.这首诗与《春江花月夜》相比,在思想情感和意境方面有什么不同?

【答案】

B “客人在信中前半讲长久地相思,后半讲长时间的离别”错误。“客从远方来,遗我一书札”,是说“有客人从远方到来,带来了你给我的书信一封”,“客”是受到思妇的丈夫的委托捎来了信,信的内容是思妇的丈夫所写。

2.①直抒胸臆。结尾处直接抒情,思妇全心全意地思念游子,担心对方不能体会自己的心意。

②环境描写。“孟冬”两句景物描写烘托了思妇凄然独处的哀婉感伤,表达对久别游子的思念。

③反衬。“三五”一句通过十五的圆月反衬自己的孤独寂寞。

④动作描写。思妇夜不能寐,仰望星空,把书信放在衣袖里珍藏,这些动作都表现了思妇对游子的思念之情。

3.D“表现边塞环境的恶劣”错误。“嗟矣当春服,安见御冬衣”,最后两句是思妇的内心独白:眼下已是木叶纷飞的深秋,等到裁就寒衣,寄到远在千里之外的陇首塞北,那里已是春回大地,应当穿上春装了,哪里能及时见到我寄去的御寒的冬衣呢?这一设想,不仅显示了南北两地的遥隔,而且透露出思妇对远人的体贴与关切,将捣衣的行动所包含的深情蜜意进一步表现出来了。

4.①想象(或虚实结合):思妇由眼前“亭皋木叶下”的深秋景象,联想起丈夫所在的陇首一带,此刻也应是秋云飘飞的时节,表达了对游子的思念之情。②用典:“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”写湘君虔诚地盼望湘夫人的到来,颔联化用此典故,含蓄而生动地写出思妇在秋风起而木叶下的季节盼望游子归来的情景。③对仗(或对偶):内容上,上句写南方的女子思念丈夫,下句写北方边塞的丈夫迟迟不归。词性上,“亭皋”与“陇首”相对,都是表地点的名词;“木叶”与“秋云”相对,皆为秋天的意象;“落”与“飞”则皆为动词,两词使画面具有动态美。音韵上,上下两句平仄相反。④寓情于景,情景交融。选用“木叶下”“秋云飞”等具有悲秋色彩的意象,生动表现了怀人的主题。

5.A“主要是为了表现卢家少妇这富贵人家的富丽堂皇”错,郁金是一种香料,和泥涂壁能使室内芳香;玳瑁是一种海龟,龟甲极美观,可作装饰品。开头两句以重彩浓笔夸张地描绘女主人公闺房之美。借此烘托“卢家少妇”的孤独寂寞。

6.①暗用比兴:开篇运用比兴手法,以玳瑁梁上双栖的海燕引出少年夫妻长年离别的不幸。

②乐景衬哀情(反衬):海燕“双栖”梁上,相依相偎,柔情蜜意的情境,反衬女主人公的孤独;首联重彩浓笔夸张地描绘女主人公闺房之美,居室的华美和瑰丽的环境,映衬下文思妇黯淡落寞忧愁的心情。

③环境衬托人物心情(哀景衬哀情):阵阵寒砧、萧萧落叶、城南秋夜的凄清秋景,烘托十年征戍忆辽阳、白狼河北音书断的思念忧愁,衬托出女主人公孤独寂寥、思念征人的愁肠。

④明暗两条线索:中间四句“十年征戍”,“白狼河北音书断,丹凤城南秋夜长”,远征辽阳的丈夫长久没有音讯,存亡未卜,独居长安城南的妻子又遇上深秋的漫漫长夜,无法入睡。两条线索,相互交叉勾联,明写长安的妻子,暗写辽阳的丈夫,地点由长安到辽阳,万里迢迢,时间则分别十年,音书断绝。

全诗通过一个少妇秋夜思念戍边丈夫的生活剪影,向读者展现一幅战争破坏人们和平安宁生活,给一个原本幸福家庭带来毁灭性灾难的形象画面。

7.D “诗人采用借代的手法”错。“菟丝”“水萍”这些常见的意象来比喻思妇,“菟丝及水萍,所寄终不移”意思是,但愿能像菟丝和水萍一样,有所寄托,与爱人的感情也能始终不渝。所以此处并非借代手法,应为比喻。

8.①虚写:开头四句回忆当初惜别情景,点明过去分别的地点和事由,并用环境渲染的手法,抒写其心中的悲愁。同时,诗人从“长别离”的现实生发出对未来“愿一见颜色”的期待,并在心中许下“所寄终不移”的誓言;

②实写:“送君如昨日”,思绪又回到现实中。“檐前露已团”为眼前实景,爱人别后却杳无音信,闺妇在家中孤独寂寞,无聊的时候就经常盘算着离别的时间,表达着对爱人的担忧与牵挂。

③本诗采用虚实结合的手法,巧妙地将过去、现实与未来交织起来,以情贯之,把思妇怀人的情怀写得深婉缠绵。

9.D “紧扣‘梦’字”错。从词中来看,突出一个“恨”字,层层递进,深沉婉约,把一个闺中独居的女子在爱人离别后的凄凉悲愁以及对杳无音讯的无情之人的怨恨,刻画得淋漓尽致。如上阕写思妇别后的孤凄苦闷和对远游人深切的怀念,下阕借景抒情,描写思妇秋夜难眠独伴孤灯的愁苦,处处扣住“恨”来写。

10.①与君分别之后,再也不知道行踪;②书信渐渐减少,最后书信不通,音讯全无;③希望入梦,梦中寻找,可是“梦又不成”,灯花燃尽,最后一点希望也成了泡影。

11.A首句的“佳期”是指春天到来的美好日子,不能理解为“婚期”。

12.①一、二句以春天的美好反衬思妇的孤独,以乐景衬哀情,不言愁而愁已满纸;②五、六两句运用比兴,抓住富有春天特色的意象,写梧桐嫩叶初生而不肥,宫槐被春风吹动,疏疏落落,恰似若断若续的愁思;③最后两句抓住衔泥双燕这一春天特有的时令景物,与自己形单影只对比,发出人不如燕的感叹,无理而妙,将思妇浓重的愁思充分表现了出来。

13.D “多用正面描写的手法”错误,诗人多用侧面烘托的手法,借助带有感彩的事物来抒情,如“燕入窥罗幕,蜂来上画衣。情催桃李艳,心寄管弦飞”借对外物描写,来烘托女主人公的心境。

14.本诗通过“试衫”“开镜”“妆洗”“入梦”“掩扉”等动作描写和春日景物描写,表达女主人公对远征丈夫的思念之情,意境孤寂冷清;而《春江花月夜》融诗情、画意、哲理为一体,在对月下奇景的描绘中融入对宇宙人生的哲理思考,抒写游子的离情别绪和亲人的相思之苦,意境空灵曼妙。