高中语文统编版选择性必修中册6.1《记念刘和珍君》课件(共51张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修中册6.1《记念刘和珍君》课件(共51张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-10 08:32:51 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

鲁 迅

无情未必真豪杰

怜子如何不丈夫

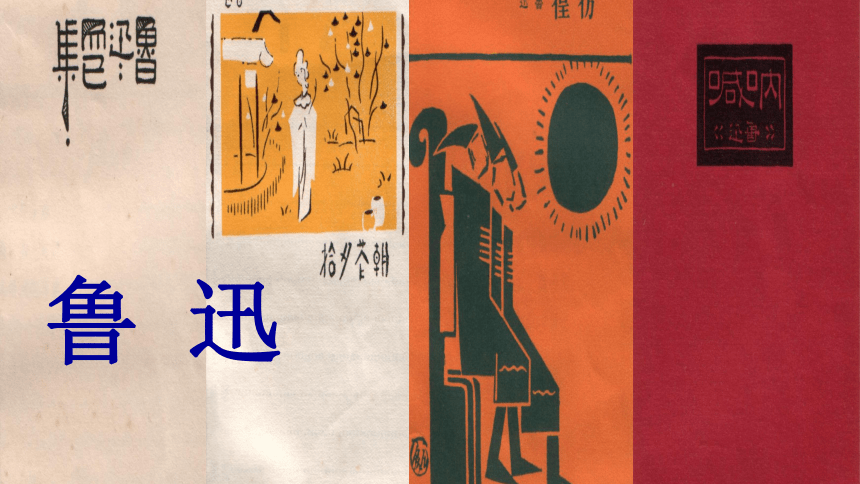

鲁迅(1881-1936),中国现代伟大的文学家、思想家、革命家,中国无产阶级文学的奠基人。原名 ,字 ,浙江绍兴人。

1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说 。

1921年12月发表的中篇小说 ,是中国现代文学史上杰出的作品之一。

作者简介

周树人

豫才

《狂人日记》

《阿Q正传》

作品集有:

小说集:《 》《 》《 》(历史小说〕

散文集:《 》

散文诗集:《 》

杂文集:《热风》《坟》《华盖集》《华盖集续编》《而已集》《三闲集》《二心集》《南腔北调集》《且介亭杂文》等

呐喊

彷徨

故事新编

朝花夕拾

野草

一谈到鲁迅的散文创作,人们脑海里立刻会浮现出《朝花夕拾》中那些纯朴的诗篇,浮现出幼年鲁迅的富于情趣的童心世界和多面的个性特征。

《朝花夕拾》正是其中之一,被称作“回忆的记事”,实际上也就是鲁迅作品中的散文代表作。

此外,被作者编入杂文集的,还有别一种类型的作品,如《忆韦素园君》《忆刘半农君》《关于太炎先生二三事》等篇,因其记事怀人,密切地联系着当时的直接现实,它的记述与抒情,也就显示出与那种只是“回忆的记事”又不尽相同的风格特色,我们似可称之为抒情的记事散文,其中最有代表性的,是《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》。它们感情激昂而真挚,渗透着深沉的爱憎,满蓄着无限的愤激与伤痛,但又决不给人以消沉和绝望,而是强烈地打动和激励人们一定要继续战斗。这两篇都是以写人记事为主的纪念性散文。

《记念刘和珍君》为悼念在“三一八”惨案中遭段祺瑞执政府卫队杀害的刘和珍等青年学生而写;

《为了忘却的记念》为纪念被国民党反动派杀害的白莽、柔石、冯铿、李伟森、胡也频等五位左翼青年作家而写。

两篇文章都表达了对青年革命烈士的哀悼和对反动势力的痛恨,展现了新民主主义革命时期仁人志士英勇斗争的历史场景。

鲁 迅

记念

刘和珍君记念

刘和珍君

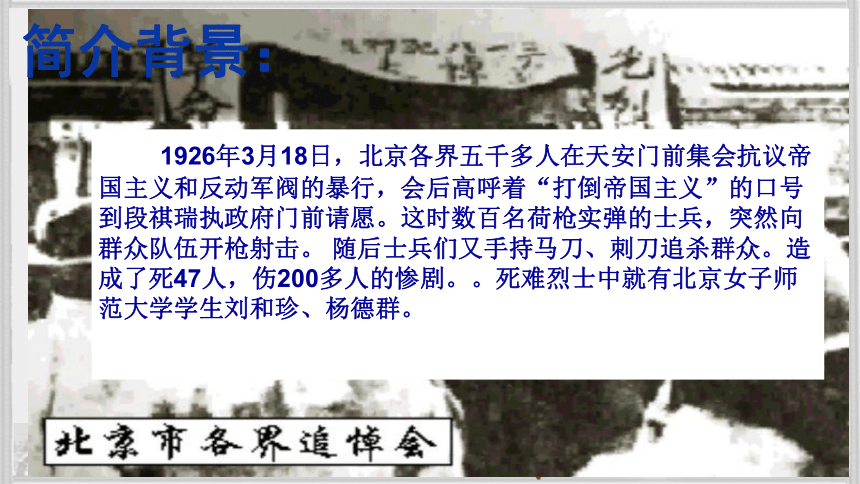

简介背景:

1926年3月18日,北京各界五千多人在天安门前集会抗议帝国主义和反动军阀的暴行,会后高呼着“打倒帝国主义”的口号到段祺瑞执政府门前请愿。这时数百名荷枪实弹的士兵,突然向群众队伍开枪射击。 随后士兵们又手持马刀、刺刀追杀群众。造成了死47人,伤200多人的惨剧。。死难烈士中就有北京女子师范大学学生刘和珍、杨德群。

鲁迅在惨案当日所作的《无花的蔷薇之二》中愤然写下“三月十八日,民国以来最黑暗的一天”。之后,鲁迅又陆续写了《“死地”》《可惨与可笑》等文,并于4月1日写下了这篇悼念遇害青年的《记念刘和珍君》。

“实弹打出来的却是青年的血。血不但不掩于墨写的谎语,不醉于墨写的挽歌;威力也压它不住,因为它已经骗不过,打不死了。”(《无花的蔷薇之二》)

“我从未见先生那样悲痛,那样愤懑过。他再三提到刘和珍死难时的惨状,井旦说非有彻底巨大的变革,中华民族是没有出路的。”(李霁野《三一八惨案前后》)。

主题概括

文章的立场、观点和态度是非常鲜明的。它愤怒控诉军阀政府屠戮爱国青年的暴行,痛斥无耻文人的卑劣言论,悼念并赞颂革命青年尤其是革命女性的英勇精神,深刻总结惨案的经验教训,激励人们在革命道路上继续前行。

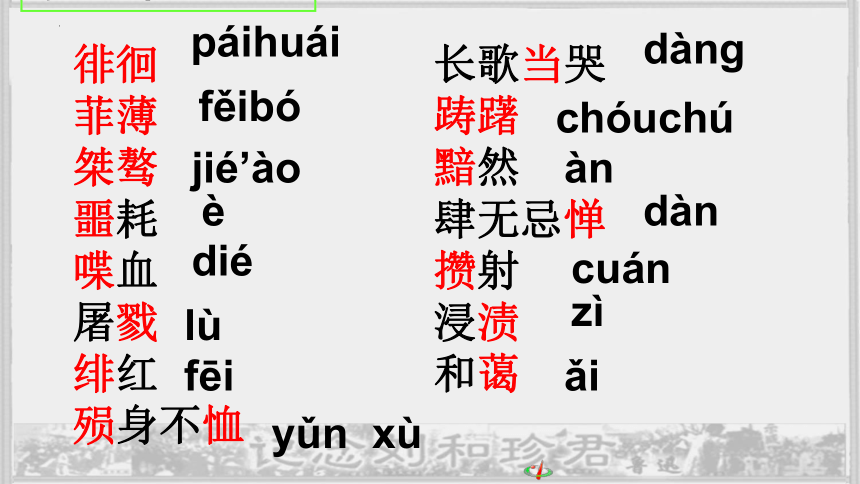

徘徊 长歌当哭

菲薄 踌躇

桀骜 黯然

噩耗 肆无忌惮

喋血 攒射

屠戮 浸渍

绯红 和蔼

殒身不恤

字词积累

páihuái

dàng

fěibó

chóuchú

jié’ào

àn

è

dàn

dié

cuán

lù

zì

fēi

ǎi

yǔn xù

词语积累:

寥落

长歌当哭

深味

微薄

桀骜

广有羽翼

殒身不恤

百折不回

稀少。

用写文章来代替哭泣。长歌,这里指写文章。

深深地体会。

依稀,淡薄。

形容性情倔强。

到处都有帮凶。

牺牲生命也在所不惜。恤:顾虑。

无论受多少挫折都不退缩。形容意志坚强。

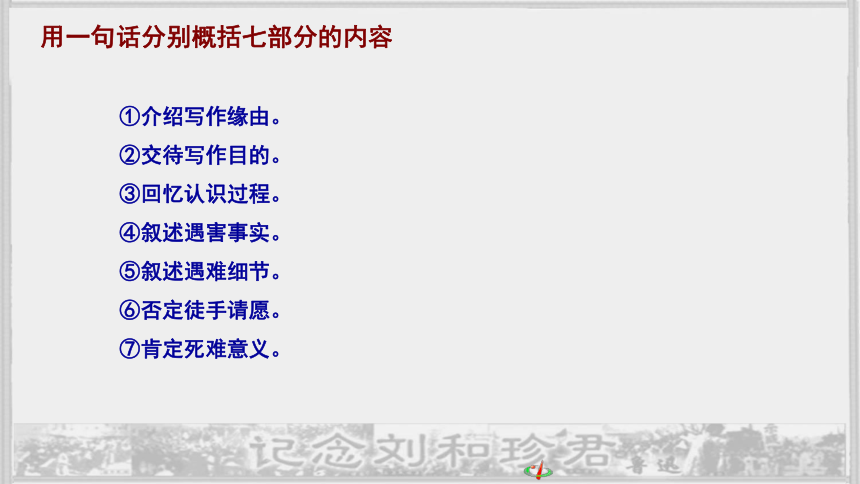

用一句话分别概括七部分的内容

①介绍写作缘由。

②交待写作目的。

③回忆认识过程。

④叙述遇害事实。

⑤叙述遇难细节。

⑥否定徒手请愿。

⑦肯定死难意义。

一、二:介绍写作缘起和目的

( 为什么写)

三、四、五:叙述生平事迹及遇难经过

(写了什么)

六、七:思考请愿运动对于将来的意义

(写的作用)

记念刘和珍君

文章结构

写作思路

交代为什么要为刘和珍君写一点东西即写作的缘起。

交代写作的目的

第一二节在文中起什么作用?

作者的写作意图

我也早觉得有写一点东西的必要了

我也早觉得有写一点东西的必要了

我正有写一点东西的必要了

作者的写作意图

我也早觉得有写一点东西的必要了

我也早觉得有写一点东西的必要了

我正有写一点东西的必要了

有必要撰文记念学生、告慰忠实读者的在天之灵

有必要撰文揭露暴行,唤醒苟活着的庸人

悲痛的悼念

愤怒的揭露

有必要撰文警示世人免于忘却

沉痛的总结

可是我实在无话可说。我只觉得所住的并非人间。四十多个青年的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,那里还能有什么言语?长歌当哭,是必须在痛定之后的。而此后几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。

程度副词,更加

愤怒到了极点

深深地体味

充满血腥和暴力的黑暗统治

为烈士的死难感到极度哀痛

表示对死者的尊敬

庸人的模样

然而造化又常常为庸人设计,(以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀)。在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头!

世间庸人太多

庸人们得知惨案也感到悲哀,但随时间的流逝,一切都淡漠了

对麻木国民的愤怒,鲁迅想唤醒民众,疗救其灵魂。

刘和珍是怎样一个女性,结合课文内容

进行分析。

探究一

刘和珍——(神情举止、品质、精神、性格)作者情感

●预定《莽原》全年

——“毅然”

渴求真理,追求进步

●参加师大学潮斗争

有责任心,忧思深远

有远见

●前往执政府请愿,被杀害

——“欣然”前往

爱国热忱

★刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有远见卓识,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。

斗争精神

温和善良

“微笑”、“温和”

“反抗”;

“黯然”、“泣下”

虑及母校前途

贰

作者反复写刘和珍的“ 微笑” 和“ 温和” 有什么作用?

“但她却常常微笑着,态度很温和。”

“也还是始终微笑着,态度很温和。”

“始终微笑的和蔼的刘和珍君”

“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了,这是真的,有她的尸骸为证。”

反复突出她的“始终微笑”的神态,强化对刘和珍君的印象,为了强调后文“确是死掉了,这是真的”,突出作者极度伤痛之感。由这种极度的悲愤,爆发出作者对反动派的抨击和揭露。引发读者的思考。

贰

作者反复写刘和珍的“ 微笑” 和“ 温和” 有什么作用?

“但她却常常微笑着,态度很温和。”

“也还是始终微笑着,态度很温和。”

“始终微笑的和蔼的刘和珍君”

“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了,这是真的,有她的尸骸为证。”

1、突出刘和珍纯洁、 善良、 温和的可贵品格。展示刘和珍对师长的尊敬。2、突出作者极度伤痛之感 3、揭露段祺瑞执政府的凶残

4、引发人们对刘和珍君之死的深思。

2.刘和珍是怎样遇难的?(也就是她是如何被毁灭的?)

根据四、五部分讨论小结:

欣然前往请愿、中弹、无端喋血、未便死;

同行的张静淑、杨德群想扶起她,均中弹、立仆;

刘和珍还能坐起来,但头胸被猛击两棍,牺牲。

虐杀

鲁迅塑造刘和珍是否仅只为塑造刘和珍这一个?此外还有什么深意?

实质是在塑造请愿群众的整体形象,表现这是一群可亲可爱的具有历史使命感爱国心的热血青年。

揭露段祺瑞执政府和反动军阀的残暴、狠毒,流言家(反动文人)的无耻、卑劣

惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢? 我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默啊,沉默啊!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

“惨象”指反动军阀的血腥镇压。“流言”指走狗文人的无耻诬蔑。这两个词回答了“我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了”。 反动者血腥镇压,走狗文人无耻诬蔑(思想的愚弄蒙蔽) ,有形的刀枪加上无形的刀枪,就是这样中国式的专制统治,使得民族默无声息。

作者对此愤怒到极点。

暗示,只有“爆发”才是唯一出路。这一复句,既是对反动派的警告:杀人者别得意,沉默到了极点就将是爆发的时刻,更是对“后死者”的呼唤、激励、鼓动。全句感情高度激昂。

难句理 解:

刘当时中弹,是“弹从背入”,可见并不是与军警面对面地搏斗,证明她完全是无辜的,她不是什么“暴徒”,倒是执政府卫队的卑鄙。手枪是军官使用的,证明这次屠杀是有人指挥的,事前筹划好的。这些铁的事实,有力地戳穿了段政府对死难者所横加的种种罪名。 (对遇害经过的详细、客观的记叙,以无可辩驳的事实,使军阀政府的滔天罪行和流言家的无耻流言不攻自破。)

详写烈士遇难经过的用意是什么?

语言形式上是互文:“中国军人的屠戮妇婴的伟绩“指刘和珍等女学生遇难。内容上:“三一八”惨案实际上是一次帝国主义同段政府相互勾结合谋屠杀中国人民的大惨案。 “伟绩”、“武功”与前文的“文明”一样是反语,讽刺中外反动派的暴行。这两句话一方面赞扬了三个女子临危不惧,互相救助的从容伟大,一方面痛斥了刽子手屠杀赤手女子的卑鄙渺小,表达了作者万分悲愤的心情。

难句理解:当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

找出直接描写作者情感脉络的语句

“我也早觉得有写一点东西的必要了”

“可是我实在无话可说”

“我还有什么话可说呢?”

“我还有要说的话”

“呜乎,我说不出话”

“我正有写一点东西的必要了”

“我也早觉得有写一点东西的必要了”

探究2:

1.“觉得有写一点东西的必要了”这句话

在一、二部分出现了几次,两个部分的

“必要”意思完全相同吗?

不同,第一部分“必要”写作的目的是悼念死者、记念烈士;

第二部分的“必要”写作目的是唤醒庸人,拒绝忘记。

2.既然作者反复强调“有写一点东西的必要”,为什么又说“我实在无话可说”?

明确:

青年的血:艰于呼吸视听、悲哀,

文人学者的阴险论调:出离愤怒。

这样写既揭露了敌人及其走狗的罪

行,又表现了作家难以言语的愤怒和悲痛。

3“我还有什么话可说呢?”

第四部分:

----面对惨案过后敌人颠倒黑白,

世人沉默无语的社会现实,作者表达

了愤懑之情。

第五部分:

4“但是,我还有要说的话”

----紧承上文,说明事实真相,表现了作者揭露黑暗、记录历史的勇气和责任感。

第七部分:

5“呜呼,我说不出话,但以此记念

刘和珍君!”

——文章结尾,哀痛到了极点。

说

不说

痛悼赞颂爱国青年

愤慨抨击反动政府及文人

唤醒民众,激励革命者

悲愤至极

"沉痛的悼念与愤怒的批判相结合"

悲

愤

激励

线索

第三部分(第六、七节)是思考这一请愿运动对于将来的意义,请在文中找出作者对于请愿的态度以及历史意义。

大量的木材 :

巨大的流血斗争

结果却只是一小块:

请愿是不在其中的,更何况是徒手。

人类历史才能前进一小步

请愿时的流血是不能推动历史前进的,吸取血的教训,改变战斗方法。

作者用“煤”作比喻,有什么含义?

作者运用陶潜诗句的理解:

徒手请愿而流血的社会影响有限,但既然流了血,就一定会产生影响。尽管影响不一定很大,这血也就不算白流了。烈士的死能够得到“亲族、师友、爱人”的悲悼“这也就够了”。

烈士的精神永恒!

倘要寻求这一次死伤者对于将来的意义,意义就在此罢。

此

“此”指什么?

至于这一回在弹雨中互相救助,虽殒身不恤的事实,则更足为中国女子的勇毅,虽遭阴谋秘计,压抑至数千年,而终于没有消亡的明证了。

(

)

[

]

(

)

换一种说法:以“事实……证明了……”为主干

对于将来的意义:用这一事实证明了中国女子的勇毅虽遭压抑没有消亡。

事实……为……明证。

8“苟活者在淡红的血色中,会依稀看

见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前

行。”

明确:

依稀:模糊。微茫:隐约。

本句恰当地评价了“三·一八”烈士对于将来的意义。

在这“非人间” 活着的,有许多是“苟活者”,他们也会从中国女子的英勇斗争,互相救助,虽殒身不恤的事实中,多少看到一些改变黑暗现实的希望而唤醒;而真正的革命者,将因受到激励而更加奋

勇前行。

找出你认为难以理解、不易把

握或者意蕴深沉、富有思想含量的

句子,先自己试着理解,再提出来

讨论交流。

1.“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于

正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸

福者?

真的猛士:

哀痛者和幸福者:

惨淡的人生:

真正勇敢的革命者

反动派统治下的黑暗现实

为国为民哀痛;为国为民改变旧世界而牺牲,并以此为幸福。

明确:

真正勇敢的革命者能正视黑暗现实,不

惧血腥屠杀。他们毫不回避,前仆后继,英

勇斗争,为国家民族的前途、人民的悲

惨命运而哀痛,也以献身人民为最大的幸福。

以上几句是本文一些议论和抒情的句

子,其特点之三:

形象、深沉、铿锵、典雅

《记念刘和珍君》一文记叙、议论、

抒情三者交错结合,使文章具有强烈的感

染力和高度的说服力。它不仅增强了文章

思想的深度与力度,而且使作者爱憎分明

的感彩表现得更加淋漓尽致了。

归纳作者对三类人的情感态度:

反动势力

进步青年

庸人

当局者、几个所谓的学者文人

(有恶意的闲人、流言家)

刘和珍、杨德群、张静淑

“四十余被害的青年”;数百死伤者

请愿的群众

无恶意的闲人、苟活者、我

控诉痛斥

沉痛悼念热情歌颂

真诚告诫

善意批评

小结:

练习:阅读下面的文字后答题。

然而即日证明是事实了,作证的便是她自己的尸骸。还有一具,是杨德群君的。而且又证明着这不但是杀害,简直是虐杀,因为身体上还有棍棒的伤痕。

但段政府就有令,说她们是“暴徒”!

但接着就有流言,说她们是受人利用的。

惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

但是,我还有要说的话。

我没有亲见;听说,她,刘和珍君,那时是欣然前往的。自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。……始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了,这是真的,有她自己的尸骸为证……

1.下面是对“惨象”和“流言”所指的具体内容的解释,准确的一项是[ ]

A.“惨象”指:作证的便是她自己的尸骸,还有一具,是杨德群君的;“流言”指:说她们是“暴徒”。

B.“惨象”指:这不但是杀害,简直是虐杀,因身体上还有棍棒的伤痕;“流言”指:说她们是“暴徒”。

C.“惨象”指:作证的便是她自己的尸骸,还有一具,是杨德群君的;“流言”指:说她们是受人利用的。

D.“惨象”指:这不但是杀害,简直是虐杀,因身体上还有棍棒的伤痕;“流言”指:说她们是受人利用的。

D

2.“我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。”这个“缘由”是指(多项)[ ]

A.使人目不忍视的惨象和使人耳不忍闻的流言。

B.反动政府的残酷镇压。

C.“庸人”特别容易忘却历史,他们苟且偷生。

D.死难者的亲戚、师友、爱人也只是沉浸在悲痛之中。

E.走狗文人的造谣诬蔑。

B、C、E

3.“我还有什么话可说呢?”其无话可说的原因是(多项)( )

A.“长歌当哭”是在痛定之后,所以无话可说。

B.因为愤怒到了极点,所以无话可说。

C.惨象使作者过分忧伤,因而无话可说。

D.反动派的残忍使作者无话可说。

B、D

4.作者在文中对这两种谬论都给予了反驳。反驳这两种谬论的有关句子是[ ]

A.驳“暴徒”的句子是:“始终微笑的和蔼的刘和珍君。”驳“利用”的句子是:“那时是欣然前往的。”

B.驳“暴徒”的句子是:“我还有什么话可说呢?”驳“利用”的句子是:“那时是欣然前往的。”

C.驳“暴徒”的句子是:“始终微笑的和蔼的刘和珍君。”驳“利用”的句子是:“不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。”

D.驳“暴徒”的句子是:“我还有什么话可说呢?”驳“利用”的句子是:“不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。”

A

5.分析这段文字在表达上的主要特点及作用,准确的一项是[ ]

A.这段文字多用排比句,表达了鲁迅先生极大的悲痛和愤怒。

B.这段文字多用短句,表达了鲁迅先生极大的悲痛和愤怒。

C.这段文字多用排比句,表达了鲁迅先生极大的惋惜和同情。

D.这段文字多用短句,表达了鲁迅先生极大的惋惜和同情。

B

鲁 迅

无情未必真豪杰

怜子如何不丈夫

鲁迅(1881-1936),中国现代伟大的文学家、思想家、革命家,中国无产阶级文学的奠基人。原名 ,字 ,浙江绍兴人。

1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说 。

1921年12月发表的中篇小说 ,是中国现代文学史上杰出的作品之一。

作者简介

周树人

豫才

《狂人日记》

《阿Q正传》

作品集有:

小说集:《 》《 》《 》(历史小说〕

散文集:《 》

散文诗集:《 》

杂文集:《热风》《坟》《华盖集》《华盖集续编》《而已集》《三闲集》《二心集》《南腔北调集》《且介亭杂文》等

呐喊

彷徨

故事新编

朝花夕拾

野草

一谈到鲁迅的散文创作,人们脑海里立刻会浮现出《朝花夕拾》中那些纯朴的诗篇,浮现出幼年鲁迅的富于情趣的童心世界和多面的个性特征。

《朝花夕拾》正是其中之一,被称作“回忆的记事”,实际上也就是鲁迅作品中的散文代表作。

此外,被作者编入杂文集的,还有别一种类型的作品,如《忆韦素园君》《忆刘半农君》《关于太炎先生二三事》等篇,因其记事怀人,密切地联系着当时的直接现实,它的记述与抒情,也就显示出与那种只是“回忆的记事”又不尽相同的风格特色,我们似可称之为抒情的记事散文,其中最有代表性的,是《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》。它们感情激昂而真挚,渗透着深沉的爱憎,满蓄着无限的愤激与伤痛,但又决不给人以消沉和绝望,而是强烈地打动和激励人们一定要继续战斗。这两篇都是以写人记事为主的纪念性散文。

《记念刘和珍君》为悼念在“三一八”惨案中遭段祺瑞执政府卫队杀害的刘和珍等青年学生而写;

《为了忘却的记念》为纪念被国民党反动派杀害的白莽、柔石、冯铿、李伟森、胡也频等五位左翼青年作家而写。

两篇文章都表达了对青年革命烈士的哀悼和对反动势力的痛恨,展现了新民主主义革命时期仁人志士英勇斗争的历史场景。

鲁 迅

记念

刘和珍君记念

刘和珍君

简介背景:

1926年3月18日,北京各界五千多人在天安门前集会抗议帝国主义和反动军阀的暴行,会后高呼着“打倒帝国主义”的口号到段祺瑞执政府门前请愿。这时数百名荷枪实弹的士兵,突然向群众队伍开枪射击。 随后士兵们又手持马刀、刺刀追杀群众。造成了死47人,伤200多人的惨剧。。死难烈士中就有北京女子师范大学学生刘和珍、杨德群。

鲁迅在惨案当日所作的《无花的蔷薇之二》中愤然写下“三月十八日,民国以来最黑暗的一天”。之后,鲁迅又陆续写了《“死地”》《可惨与可笑》等文,并于4月1日写下了这篇悼念遇害青年的《记念刘和珍君》。

“实弹打出来的却是青年的血。血不但不掩于墨写的谎语,不醉于墨写的挽歌;威力也压它不住,因为它已经骗不过,打不死了。”(《无花的蔷薇之二》)

“我从未见先生那样悲痛,那样愤懑过。他再三提到刘和珍死难时的惨状,井旦说非有彻底巨大的变革,中华民族是没有出路的。”(李霁野《三一八惨案前后》)。

主题概括

文章的立场、观点和态度是非常鲜明的。它愤怒控诉军阀政府屠戮爱国青年的暴行,痛斥无耻文人的卑劣言论,悼念并赞颂革命青年尤其是革命女性的英勇精神,深刻总结惨案的经验教训,激励人们在革命道路上继续前行。

徘徊 长歌当哭

菲薄 踌躇

桀骜 黯然

噩耗 肆无忌惮

喋血 攒射

屠戮 浸渍

绯红 和蔼

殒身不恤

字词积累

páihuái

dàng

fěibó

chóuchú

jié’ào

àn

è

dàn

dié

cuán

lù

zì

fēi

ǎi

yǔn xù

词语积累:

寥落

长歌当哭

深味

微薄

桀骜

广有羽翼

殒身不恤

百折不回

稀少。

用写文章来代替哭泣。长歌,这里指写文章。

深深地体会。

依稀,淡薄。

形容性情倔强。

到处都有帮凶。

牺牲生命也在所不惜。恤:顾虑。

无论受多少挫折都不退缩。形容意志坚强。

用一句话分别概括七部分的内容

①介绍写作缘由。

②交待写作目的。

③回忆认识过程。

④叙述遇害事实。

⑤叙述遇难细节。

⑥否定徒手请愿。

⑦肯定死难意义。

一、二:介绍写作缘起和目的

( 为什么写)

三、四、五:叙述生平事迹及遇难经过

(写了什么)

六、七:思考请愿运动对于将来的意义

(写的作用)

记念刘和珍君

文章结构

写作思路

交代为什么要为刘和珍君写一点东西即写作的缘起。

交代写作的目的

第一二节在文中起什么作用?

作者的写作意图

我也早觉得有写一点东西的必要了

我也早觉得有写一点东西的必要了

我正有写一点东西的必要了

作者的写作意图

我也早觉得有写一点东西的必要了

我也早觉得有写一点东西的必要了

我正有写一点东西的必要了

有必要撰文记念学生、告慰忠实读者的在天之灵

有必要撰文揭露暴行,唤醒苟活着的庸人

悲痛的悼念

愤怒的揭露

有必要撰文警示世人免于忘却

沉痛的总结

可是我实在无话可说。我只觉得所住的并非人间。四十多个青年的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,那里还能有什么言语?长歌当哭,是必须在痛定之后的。而此后几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。

程度副词,更加

愤怒到了极点

深深地体味

充满血腥和暴力的黑暗统治

为烈士的死难感到极度哀痛

表示对死者的尊敬

庸人的模样

然而造化又常常为庸人设计,(以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀)。在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头!

世间庸人太多

庸人们得知惨案也感到悲哀,但随时间的流逝,一切都淡漠了

对麻木国民的愤怒,鲁迅想唤醒民众,疗救其灵魂。

刘和珍是怎样一个女性,结合课文内容

进行分析。

探究一

刘和珍——(神情举止、品质、精神、性格)作者情感

●预定《莽原》全年

——“毅然”

渴求真理,追求进步

●参加师大学潮斗争

有责任心,忧思深远

有远见

●前往执政府请愿,被杀害

——“欣然”前往

爱国热忱

★刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有远见卓识,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。

斗争精神

温和善良

“微笑”、“温和”

“反抗”;

“黯然”、“泣下”

虑及母校前途

贰

作者反复写刘和珍的“ 微笑” 和“ 温和” 有什么作用?

“但她却常常微笑着,态度很温和。”

“也还是始终微笑着,态度很温和。”

“始终微笑的和蔼的刘和珍君”

“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了,这是真的,有她的尸骸为证。”

反复突出她的“始终微笑”的神态,强化对刘和珍君的印象,为了强调后文“确是死掉了,这是真的”,突出作者极度伤痛之感。由这种极度的悲愤,爆发出作者对反动派的抨击和揭露。引发读者的思考。

贰

作者反复写刘和珍的“ 微笑” 和“ 温和” 有什么作用?

“但她却常常微笑着,态度很温和。”

“也还是始终微笑着,态度很温和。”

“始终微笑的和蔼的刘和珍君”

“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了,这是真的,有她的尸骸为证。”

1、突出刘和珍纯洁、 善良、 温和的可贵品格。展示刘和珍对师长的尊敬。2、突出作者极度伤痛之感 3、揭露段祺瑞执政府的凶残

4、引发人们对刘和珍君之死的深思。

2.刘和珍是怎样遇难的?(也就是她是如何被毁灭的?)

根据四、五部分讨论小结:

欣然前往请愿、中弹、无端喋血、未便死;

同行的张静淑、杨德群想扶起她,均中弹、立仆;

刘和珍还能坐起来,但头胸被猛击两棍,牺牲。

虐杀

鲁迅塑造刘和珍是否仅只为塑造刘和珍这一个?此外还有什么深意?

实质是在塑造请愿群众的整体形象,表现这是一群可亲可爱的具有历史使命感爱国心的热血青年。

揭露段祺瑞执政府和反动军阀的残暴、狠毒,流言家(反动文人)的无耻、卑劣

惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢? 我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默啊,沉默啊!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

“惨象”指反动军阀的血腥镇压。“流言”指走狗文人的无耻诬蔑。这两个词回答了“我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了”。 反动者血腥镇压,走狗文人无耻诬蔑(思想的愚弄蒙蔽) ,有形的刀枪加上无形的刀枪,就是这样中国式的专制统治,使得民族默无声息。

作者对此愤怒到极点。

暗示,只有“爆发”才是唯一出路。这一复句,既是对反动派的警告:杀人者别得意,沉默到了极点就将是爆发的时刻,更是对“后死者”的呼唤、激励、鼓动。全句感情高度激昂。

难句理 解:

刘当时中弹,是“弹从背入”,可见并不是与军警面对面地搏斗,证明她完全是无辜的,她不是什么“暴徒”,倒是执政府卫队的卑鄙。手枪是军官使用的,证明这次屠杀是有人指挥的,事前筹划好的。这些铁的事实,有力地戳穿了段政府对死难者所横加的种种罪名。 (对遇害经过的详细、客观的记叙,以无可辩驳的事实,使军阀政府的滔天罪行和流言家的无耻流言不攻自破。)

详写烈士遇难经过的用意是什么?

语言形式上是互文:“中国军人的屠戮妇婴的伟绩“指刘和珍等女学生遇难。内容上:“三一八”惨案实际上是一次帝国主义同段政府相互勾结合谋屠杀中国人民的大惨案。 “伟绩”、“武功”与前文的“文明”一样是反语,讽刺中外反动派的暴行。这两句话一方面赞扬了三个女子临危不惧,互相救助的从容伟大,一方面痛斥了刽子手屠杀赤手女子的卑鄙渺小,表达了作者万分悲愤的心情。

难句理解:当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

找出直接描写作者情感脉络的语句

“我也早觉得有写一点东西的必要了”

“可是我实在无话可说”

“我还有什么话可说呢?”

“我还有要说的话”

“呜乎,我说不出话”

“我正有写一点东西的必要了”

“我也早觉得有写一点东西的必要了”

探究2:

1.“觉得有写一点东西的必要了”这句话

在一、二部分出现了几次,两个部分的

“必要”意思完全相同吗?

不同,第一部分“必要”写作的目的是悼念死者、记念烈士;

第二部分的“必要”写作目的是唤醒庸人,拒绝忘记。

2.既然作者反复强调“有写一点东西的必要”,为什么又说“我实在无话可说”?

明确:

青年的血:艰于呼吸视听、悲哀,

文人学者的阴险论调:出离愤怒。

这样写既揭露了敌人及其走狗的罪

行,又表现了作家难以言语的愤怒和悲痛。

3“我还有什么话可说呢?”

第四部分:

----面对惨案过后敌人颠倒黑白,

世人沉默无语的社会现实,作者表达

了愤懑之情。

第五部分:

4“但是,我还有要说的话”

----紧承上文,说明事实真相,表现了作者揭露黑暗、记录历史的勇气和责任感。

第七部分:

5“呜呼,我说不出话,但以此记念

刘和珍君!”

——文章结尾,哀痛到了极点。

说

不说

痛悼赞颂爱国青年

愤慨抨击反动政府及文人

唤醒民众,激励革命者

悲愤至极

"沉痛的悼念与愤怒的批判相结合"

悲

愤

激励

线索

第三部分(第六、七节)是思考这一请愿运动对于将来的意义,请在文中找出作者对于请愿的态度以及历史意义。

大量的木材 :

巨大的流血斗争

结果却只是一小块:

请愿是不在其中的,更何况是徒手。

人类历史才能前进一小步

请愿时的流血是不能推动历史前进的,吸取血的教训,改变战斗方法。

作者用“煤”作比喻,有什么含义?

作者运用陶潜诗句的理解:

徒手请愿而流血的社会影响有限,但既然流了血,就一定会产生影响。尽管影响不一定很大,这血也就不算白流了。烈士的死能够得到“亲族、师友、爱人”的悲悼“这也就够了”。

烈士的精神永恒!

倘要寻求这一次死伤者对于将来的意义,意义就在此罢。

此

“此”指什么?

至于这一回在弹雨中互相救助,虽殒身不恤的事实,则更足为中国女子的勇毅,虽遭阴谋秘计,压抑至数千年,而终于没有消亡的明证了。

(

)

[

]

(

)

换一种说法:以“事实……证明了……”为主干

对于将来的意义:用这一事实证明了中国女子的勇毅虽遭压抑没有消亡。

事实……为……明证。

8“苟活者在淡红的血色中,会依稀看

见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前

行。”

明确:

依稀:模糊。微茫:隐约。

本句恰当地评价了“三·一八”烈士对于将来的意义。

在这“非人间” 活着的,有许多是“苟活者”,他们也会从中国女子的英勇斗争,互相救助,虽殒身不恤的事实中,多少看到一些改变黑暗现实的希望而唤醒;而真正的革命者,将因受到激励而更加奋

勇前行。

找出你认为难以理解、不易把

握或者意蕴深沉、富有思想含量的

句子,先自己试着理解,再提出来

讨论交流。

1.“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于

正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸

福者?

真的猛士:

哀痛者和幸福者:

惨淡的人生:

真正勇敢的革命者

反动派统治下的黑暗现实

为国为民哀痛;为国为民改变旧世界而牺牲,并以此为幸福。

明确:

真正勇敢的革命者能正视黑暗现实,不

惧血腥屠杀。他们毫不回避,前仆后继,英

勇斗争,为国家民族的前途、人民的悲

惨命运而哀痛,也以献身人民为最大的幸福。

以上几句是本文一些议论和抒情的句

子,其特点之三:

形象、深沉、铿锵、典雅

《记念刘和珍君》一文记叙、议论、

抒情三者交错结合,使文章具有强烈的感

染力和高度的说服力。它不仅增强了文章

思想的深度与力度,而且使作者爱憎分明

的感彩表现得更加淋漓尽致了。

归纳作者对三类人的情感态度:

反动势力

进步青年

庸人

当局者、几个所谓的学者文人

(有恶意的闲人、流言家)

刘和珍、杨德群、张静淑

“四十余被害的青年”;数百死伤者

请愿的群众

无恶意的闲人、苟活者、我

控诉痛斥

沉痛悼念热情歌颂

真诚告诫

善意批评

小结:

练习:阅读下面的文字后答题。

然而即日证明是事实了,作证的便是她自己的尸骸。还有一具,是杨德群君的。而且又证明着这不但是杀害,简直是虐杀,因为身体上还有棍棒的伤痕。

但段政府就有令,说她们是“暴徒”!

但接着就有流言,说她们是受人利用的。

惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

但是,我还有要说的话。

我没有亲见;听说,她,刘和珍君,那时是欣然前往的。自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。……始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了,这是真的,有她自己的尸骸为证……

1.下面是对“惨象”和“流言”所指的具体内容的解释,准确的一项是[ ]

A.“惨象”指:作证的便是她自己的尸骸,还有一具,是杨德群君的;“流言”指:说她们是“暴徒”。

B.“惨象”指:这不但是杀害,简直是虐杀,因身体上还有棍棒的伤痕;“流言”指:说她们是“暴徒”。

C.“惨象”指:作证的便是她自己的尸骸,还有一具,是杨德群君的;“流言”指:说她们是受人利用的。

D.“惨象”指:这不但是杀害,简直是虐杀,因身体上还有棍棒的伤痕;“流言”指:说她们是受人利用的。

D

2.“我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。”这个“缘由”是指(多项)[ ]

A.使人目不忍视的惨象和使人耳不忍闻的流言。

B.反动政府的残酷镇压。

C.“庸人”特别容易忘却历史,他们苟且偷生。

D.死难者的亲戚、师友、爱人也只是沉浸在悲痛之中。

E.走狗文人的造谣诬蔑。

B、C、E

3.“我还有什么话可说呢?”其无话可说的原因是(多项)( )

A.“长歌当哭”是在痛定之后,所以无话可说。

B.因为愤怒到了极点,所以无话可说。

C.惨象使作者过分忧伤,因而无话可说。

D.反动派的残忍使作者无话可说。

B、D

4.作者在文中对这两种谬论都给予了反驳。反驳这两种谬论的有关句子是[ ]

A.驳“暴徒”的句子是:“始终微笑的和蔼的刘和珍君。”驳“利用”的句子是:“那时是欣然前往的。”

B.驳“暴徒”的句子是:“我还有什么话可说呢?”驳“利用”的句子是:“那时是欣然前往的。”

C.驳“暴徒”的句子是:“始终微笑的和蔼的刘和珍君。”驳“利用”的句子是:“不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。”

D.驳“暴徒”的句子是:“我还有什么话可说呢?”驳“利用”的句子是:“不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。”

A

5.分析这段文字在表达上的主要特点及作用,准确的一项是[ ]

A.这段文字多用排比句,表达了鲁迅先生极大的悲痛和愤怒。

B.这段文字多用短句,表达了鲁迅先生极大的悲痛和愤怒。

C.这段文字多用排比句,表达了鲁迅先生极大的惋惜和同情。

D.这段文字多用短句,表达了鲁迅先生极大的惋惜和同情。

B