纲要上第11课辽宋夏金元的经济与社会课件(共34张ppt)

文档属性

| 名称 | 纲要上第11课辽宋夏金元的经济与社会课件(共34张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-01-11 20:36:18 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

第11课 辽宋夏金元的经济与社会

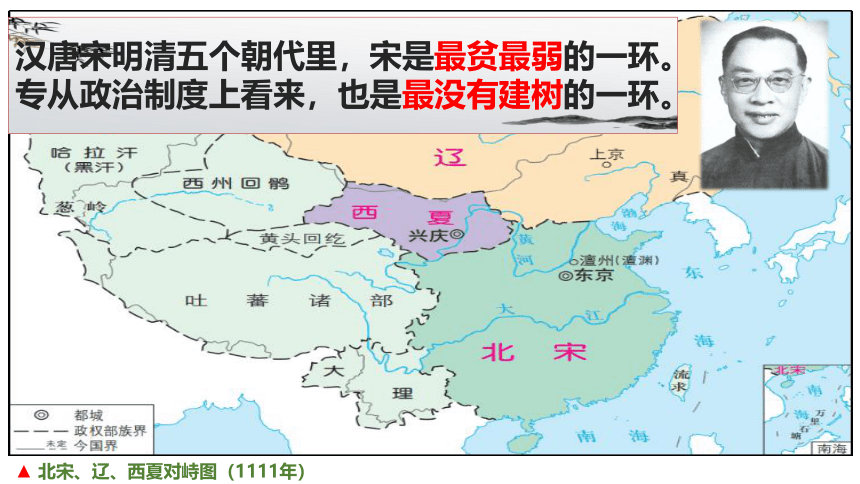

▲ 北宋、辽、西夏对峙图(1111年)

汉唐宋明清五个朝代里,宋是最贫最弱的一环。专从政治制度上看来,也是最没有建树的一环。

邓广铭

宋代物质文明和精神文明所达到的高度,在中国整个封建社会历史时期之内,可以说是空前绝后的。

自主预习课文

辽宋夏金元时期经济社会有何新气象?

农业、手工业、商业、社会生活等方面

《清明上河图》上的农田

一、农业发展的表现

耕种制度:宋朝时一年两熟的稻麦复种制在南方已经相当普及,有些地方还可以一年三熟。(轮作复种技术)

其它如耕作技术、灌溉工具等革新

提高了粮食产量。

经济结构变化:一些地区出现了固定种植某种经济作物的农户(如茶园户、漆户、药户、花户、果农、蔗农);农产品商品化提高。

棉花种植自宋至元的逐渐推广

一年两熟的复种制是传统农业可以达到的最高成就,当时世界最惊人的农业变革。

——《中国大通史》

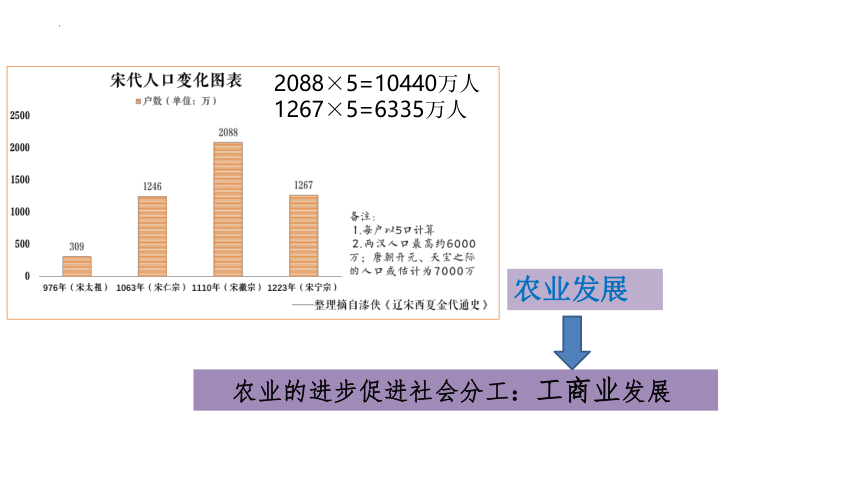

2088×5=10440万人

1267×5=6335万人

农业发展

农业的进步促进社会分工:工商业发展

二、大放异彩的手工业

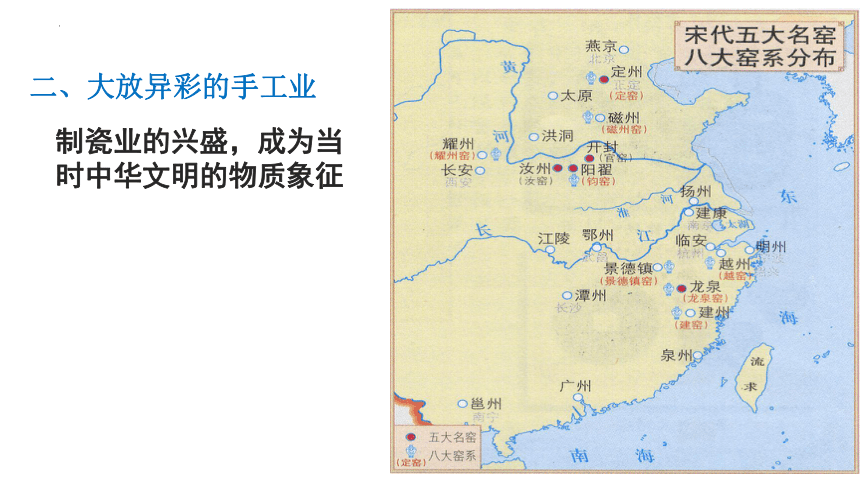

制瓷业的兴盛,成为当时中华文明的物质象征

二、大放异彩的手工业

2.制瓷技术有重要改进,宋朝出现五大名窑,元朝出现了彩瓷。

3.采煤技术得到普遍应用,提高了金属冶炼的产量和质量。

4.印刷业成为新兴的手工业,推动了造纸业的发展,推动了文化的普及。

1.棉纺织业的发展,推动了棉布的逐渐普及

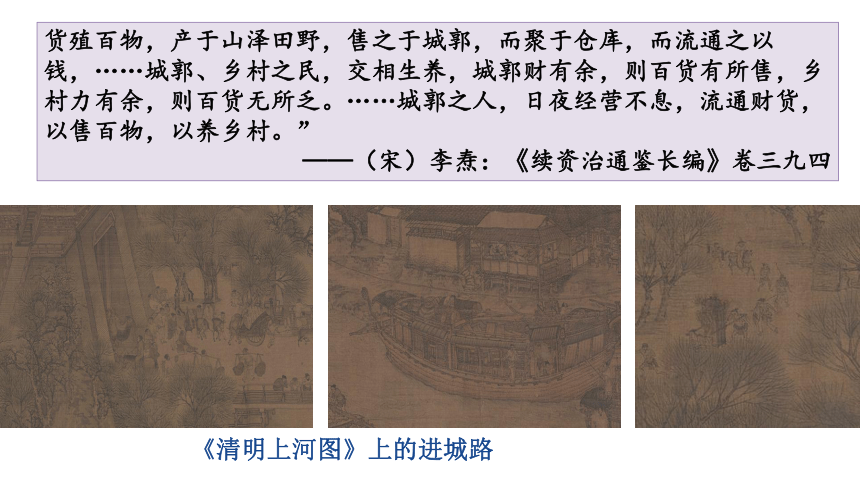

货殖百物,产于山泽田野,售之于城郭,而聚于仓库,而流通之以钱,……城郭、乡村之民,交相生养,城郭财有余,则百货有所售,乡村力有余,则百货无所乏。……城郭之人,日夜经营不息,流通财货,以售百物,以养乡村。”

——(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷三九四

《清明上河图》上的进城路

三、商业新气象

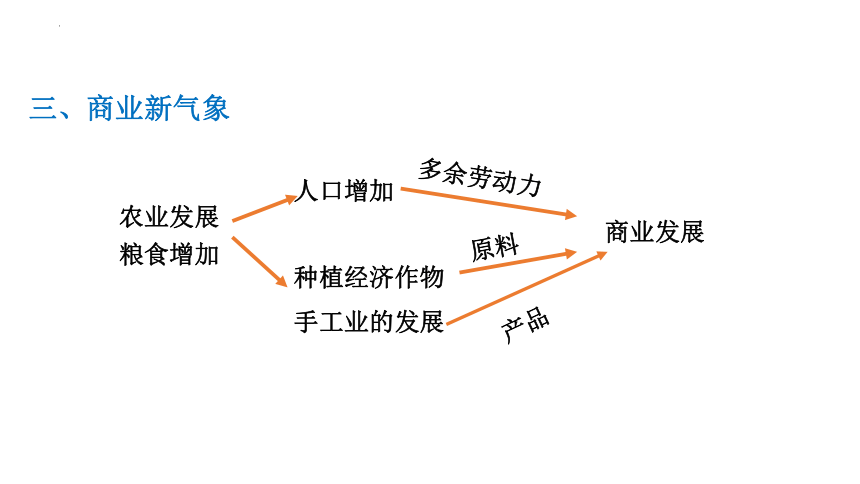

农业发展

粮食增加

人口增加

种植经济作物

多余劳动力

产品

商业发展

手工业的发展

原料

从买东西到逛大街

封闭性坊市制

开放性街市制

1、城市兴盛,市打破时间空间的限制,城市经济功能增强。

客邸

外卖

修面

茶坊

香料

肉店酒楼

外卖

冷饮

客栈

就门卖羊肉、头肚、腰子、白肠、鹑兔、鱼虾、退毛鸡鸭、蛤蜊、螃蟹、辣熝、香药果子”,或者“博卖冠梳、领抹、头面、衣着、动使(日用器具)、铜铁、器皿、衣箱、磁器之类”——《东京梦华录》

2、面向大众的基层市场蓬勃涌现。

从西域而来的骆驼商队。

榷场是指辽、宋、西夏、金政权各在接界地点设置的互市市场。设有官吏监督贸易和收税,商人在榷场交易需交纳商税和牙钱。

3、各民族政权经济往来频繁,互市贸易促进了各族间交往交流交融。

宋、元海上交通示意图

南海一号沉船复原模型

沉船发现18万余件文物

4、海外贸易繁荣,外贸税成为宋元两朝重要财源;外贸港口崛起。

北宋的交子与南宋的会子

元代中统元宝交钞

一定时期内流通中所必须的货币量=商品价格×商品流通量/单位货币流通速度

5.货币需求量激增,出现世界上最早的纸币 。

三、商业新气象

1、城市兴盛,市打破时间空间的限制,城市经济功能增强。

2、面向大众的基层市场蓬勃涌现。

3、各民族政权经济往来频繁,互市贸易促进了各族间交往交流交融。

4、海外贸易繁荣,外贸税成为宋元两朝重要财源;外贸港口崛起。

5.货币需求量激增,出现世界上最早的纸币 。

思考:

几个并立政权之间的经济社会发展水平是均衡的吗?

辽夏金元统治下,边疆地区获得了进一步开发,漠北、东北、西北、西南的农业、经济都有显著进步。

四、经济格局的变化:经济重心南移

1、经济重心南移的历程

原因:

(1)北方三次战乱,西晋灭亡五胡乱华、安史之乱、北宋灭亡

(2)北方人口南迁,充实南方劳动力,带来先进生产工具和技术。

(3)南方相对稳定,统治者鼓励生产发展。

(4)南方地理环境优越,长期经济发展的积累。

2、经济重心南移的影响?

“北宋神宗元丰年间,东南地区的两浙路、江南东路、江南西路、荆湖南路、荆湖北路、福建路人口达6766360户,同期面积大于这东南六路的北方地区人口为5675945户。”

——漆侠《辽宋西夏金代通史》

(1)户口分布南多北少的格局定型。

国家根本,仰给东南。 ——《宋史》

(2)南方经济发展,江浙地区成为农业中心 (苏湖熟,天下足)

南方农产品商品化程度更高,以农产品为原料的的手工业生产,如丝织品、榨糖、榨油等行业,其它手工业也获得较大发展。

在北宋朝廷工商禁榷等非农业税收入中,盐、茶、银、铜税收占相当大比重。这四项手工业产品,大部分或全部产自南方。

(3)经济中心和政治中心分离,

财赋北运,元朝重开大运河以及海运航线,运输江南粮食

北宋后期,科举考试采取南北分卷的制度,特许北方五路分别考试,单独录取,以维持南北地区间取士人数之大体均衡。明宣德年间,科举考试正式实行南北分卷录取制度:应天及苏、松诸府,浙江、江西、福建、湖广、广东归入南卷;顺天、山东、山西、河南、陕西归入北卷;一些文化较落后、士子登第困难的地区归入中卷。每录取百人,南卷取55人,北卷取35人,中卷取10人。

(4)南方文化影响力上升,教育发展:江浙地区人才集中,科举南北分卷;

四、经济格局的变化:经济重心南移

(3)经济中心和政治中心分离,

财赋北运,元朝重开大运河以及海运航线,运输江南粮食

(1)户口分布南多北少的格局定型。

(2)南方经济发展,江浙地区成为农业中心 (苏湖熟,天下足)

(4)南方文化影响力上升,教育发展:江浙地区人才集中,科举南北分卷;

五、社会变化

农业发展

粮食增加

人口增加

种植经济作物

多余劳动力

产品

商业发展

手工业的发展

原料

社会的变化

经济基础决定上层建筑

经济革新

社会革新

核心素养:

唯物史观

《宋:现代的拂晓时辰》

古代社会与近代社会的一个重要区别就是,古代社会是固态的,每个人都被束缚在固定的户籍地,限制在固然的社会等级中;而近代社会则是液态的,流动的。流动,既包括地理意义上的横向流动,即可以从一地自由迁徙到另一地;也包括阶层意义上的纵向流动,即固化的等级结构被打破,任何人都可以通过自身的努力获得上升的机会。这种丰富、广泛、持续的社会流动性,是从宋朝才开始涌现出来的。

士大夫阶层

《文会图》

唐世科举之柄,专付之主司,仍不糊名。又有交朋之厚者为之助,谓之“通榜”。

———洪迈《容斋随笔 · 四笔》

故不问东西南北之人,尽聚诸路贡士,混合为一,而惟材是择。又糊名、誊录而考之。

———欧阳修《文忠集》

唐:多公

宋:至公

宋代科举制有何变化?有何作用?

臣窃以古称良贱,灼然不同。良者即是良民,贱者率皆罪隶。今世所云奴婢,一概本出良家。

——(宋)罗愿:《罗鄂州小集》

“明立要契,举借种粮,及时种莳,俟收成依契约分,无致争讼官司。”——(清)徐松辑《宋会要辑稿·食货》

部曲制 租佃制

“贫者富而贵者贱,皆交相盛衰矣。”——袁毂

基于人身依附的奴隶制

基于自愿的市场交换的雇佣制

国家对社会的控制松弛

社会成员平等

人身依附减弱

阶层流动

横向流动

纵向流动

横:“古者乡田同井,人皆安土重迁,流之远方,无所资给,徒隶困辱,以至终身;近世之民,轻去乡土,转徙四方,固不患。”

——(宋)马端临编撰:《文献通考·刑考》

纵:“古者四民分,后世四民不分。古者士之子恒为士,后世商之子方能为士。此宋、元、明以来变迁之大较也。”

——(清)沈垚:《落帆楼文集》

“自五季以来,取士不问家世,婚姻不问阀阅。”

——(宋)郑樵:《通志》

社会流动对经济有反作用吗?

城市劳动力、工业者、小商贩等

农民

土地

商品生产

农副产品

官僚、贵族和大地主

军人、工匠等无产者

商品供给

商品需求

商品经济

流动

流动

买卖

奢侈消费

基本消费

手工业与

农业分离

士阶层

流动

社会流动

1、门第观念淡化和社会流动性的加强。

2、社会成员身份趋于平等,主要表现为贱民的减少和人身依附关系的削弱。

3、国家对社会控制的相对松弛,包括土地交易的开放和百姓生活相对自由。

五、社会变化

注:金元时期,受女真、蒙古族自身社会发展进度的影响,这些变化出现了一定程度逆转。但长时间看,发展趋势没有改变。

中国中世和近世的大转变出现在唐宋之际。唐代是中世的结束,而宋代则是近世的开始。 ——内藤湖南

中国宋代实现了社会经济的跃进、都市的发达、知识的普及,与欧洲文艺复兴现象比较,应该理解为并行和等值的发展,因而宋代是十足的“东方的文艺复兴时代”。

宋代社会可以看到显著的资本主义倾向,呈现了与中世社会的明显差异”。 ——宫崎市定

思考:一个残酷的现实

1127年北宋灭亡,1276年南宋灭亡。

数百年后欧洲走向近代化,而中国依然停留在传统封建农耕社会,1840年西方用坚船利炮叩开了中国的大门。

万千气象

流动肇新

农业的革新

手工业革新

商业的革新

熟制

经济作物

制瓷

矿冶

印刷

商贸多样

交易便捷

时空突破

城市繁荣

河海交通

经济重心南移

门第观念渐趋淡化

社会地位趋向平等

社会控制相对松弛

社会流动加速

促进民族融合

文化中心南移

阶层流动加剧

人口流动加速

南北交流加强

土地流转频繁

第11课 辽宋夏金元的经济与社会

▲ 北宋、辽、西夏对峙图(1111年)

汉唐宋明清五个朝代里,宋是最贫最弱的一环。专从政治制度上看来,也是最没有建树的一环。

邓广铭

宋代物质文明和精神文明所达到的高度,在中国整个封建社会历史时期之内,可以说是空前绝后的。

自主预习课文

辽宋夏金元时期经济社会有何新气象?

农业、手工业、商业、社会生活等方面

《清明上河图》上的农田

一、农业发展的表现

耕种制度:宋朝时一年两熟的稻麦复种制在南方已经相当普及,有些地方还可以一年三熟。(轮作复种技术)

其它如耕作技术、灌溉工具等革新

提高了粮食产量。

经济结构变化:一些地区出现了固定种植某种经济作物的农户(如茶园户、漆户、药户、花户、果农、蔗农);农产品商品化提高。

棉花种植自宋至元的逐渐推广

一年两熟的复种制是传统农业可以达到的最高成就,当时世界最惊人的农业变革。

——《中国大通史》

2088×5=10440万人

1267×5=6335万人

农业发展

农业的进步促进社会分工:工商业发展

二、大放异彩的手工业

制瓷业的兴盛,成为当时中华文明的物质象征

二、大放异彩的手工业

2.制瓷技术有重要改进,宋朝出现五大名窑,元朝出现了彩瓷。

3.采煤技术得到普遍应用,提高了金属冶炼的产量和质量。

4.印刷业成为新兴的手工业,推动了造纸业的发展,推动了文化的普及。

1.棉纺织业的发展,推动了棉布的逐渐普及

货殖百物,产于山泽田野,售之于城郭,而聚于仓库,而流通之以钱,……城郭、乡村之民,交相生养,城郭财有余,则百货有所售,乡村力有余,则百货无所乏。……城郭之人,日夜经营不息,流通财货,以售百物,以养乡村。”

——(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷三九四

《清明上河图》上的进城路

三、商业新气象

农业发展

粮食增加

人口增加

种植经济作物

多余劳动力

产品

商业发展

手工业的发展

原料

从买东西到逛大街

封闭性坊市制

开放性街市制

1、城市兴盛,市打破时间空间的限制,城市经济功能增强。

客邸

外卖

修面

茶坊

香料

肉店酒楼

外卖

冷饮

客栈

就门卖羊肉、头肚、腰子、白肠、鹑兔、鱼虾、退毛鸡鸭、蛤蜊、螃蟹、辣熝、香药果子”,或者“博卖冠梳、领抹、头面、衣着、动使(日用器具)、铜铁、器皿、衣箱、磁器之类”——《东京梦华录》

2、面向大众的基层市场蓬勃涌现。

从西域而来的骆驼商队。

榷场是指辽、宋、西夏、金政权各在接界地点设置的互市市场。设有官吏监督贸易和收税,商人在榷场交易需交纳商税和牙钱。

3、各民族政权经济往来频繁,互市贸易促进了各族间交往交流交融。

宋、元海上交通示意图

南海一号沉船复原模型

沉船发现18万余件文物

4、海外贸易繁荣,外贸税成为宋元两朝重要财源;外贸港口崛起。

北宋的交子与南宋的会子

元代中统元宝交钞

一定时期内流通中所必须的货币量=商品价格×商品流通量/单位货币流通速度

5.货币需求量激增,出现世界上最早的纸币 。

三、商业新气象

1、城市兴盛,市打破时间空间的限制,城市经济功能增强。

2、面向大众的基层市场蓬勃涌现。

3、各民族政权经济往来频繁,互市贸易促进了各族间交往交流交融。

4、海外贸易繁荣,外贸税成为宋元两朝重要财源;外贸港口崛起。

5.货币需求量激增,出现世界上最早的纸币 。

思考:

几个并立政权之间的经济社会发展水平是均衡的吗?

辽夏金元统治下,边疆地区获得了进一步开发,漠北、东北、西北、西南的农业、经济都有显著进步。

四、经济格局的变化:经济重心南移

1、经济重心南移的历程

原因:

(1)北方三次战乱,西晋灭亡五胡乱华、安史之乱、北宋灭亡

(2)北方人口南迁,充实南方劳动力,带来先进生产工具和技术。

(3)南方相对稳定,统治者鼓励生产发展。

(4)南方地理环境优越,长期经济发展的积累。

2、经济重心南移的影响?

“北宋神宗元丰年间,东南地区的两浙路、江南东路、江南西路、荆湖南路、荆湖北路、福建路人口达6766360户,同期面积大于这东南六路的北方地区人口为5675945户。”

——漆侠《辽宋西夏金代通史》

(1)户口分布南多北少的格局定型。

国家根本,仰给东南。 ——《宋史》

(2)南方经济发展,江浙地区成为农业中心 (苏湖熟,天下足)

南方农产品商品化程度更高,以农产品为原料的的手工业生产,如丝织品、榨糖、榨油等行业,其它手工业也获得较大发展。

在北宋朝廷工商禁榷等非农业税收入中,盐、茶、银、铜税收占相当大比重。这四项手工业产品,大部分或全部产自南方。

(3)经济中心和政治中心分离,

财赋北运,元朝重开大运河以及海运航线,运输江南粮食

北宋后期,科举考试采取南北分卷的制度,特许北方五路分别考试,单独录取,以维持南北地区间取士人数之大体均衡。明宣德年间,科举考试正式实行南北分卷录取制度:应天及苏、松诸府,浙江、江西、福建、湖广、广东归入南卷;顺天、山东、山西、河南、陕西归入北卷;一些文化较落后、士子登第困难的地区归入中卷。每录取百人,南卷取55人,北卷取35人,中卷取10人。

(4)南方文化影响力上升,教育发展:江浙地区人才集中,科举南北分卷;

四、经济格局的变化:经济重心南移

(3)经济中心和政治中心分离,

财赋北运,元朝重开大运河以及海运航线,运输江南粮食

(1)户口分布南多北少的格局定型。

(2)南方经济发展,江浙地区成为农业中心 (苏湖熟,天下足)

(4)南方文化影响力上升,教育发展:江浙地区人才集中,科举南北分卷;

五、社会变化

农业发展

粮食增加

人口增加

种植经济作物

多余劳动力

产品

商业发展

手工业的发展

原料

社会的变化

经济基础决定上层建筑

经济革新

社会革新

核心素养:

唯物史观

《宋:现代的拂晓时辰》

古代社会与近代社会的一个重要区别就是,古代社会是固态的,每个人都被束缚在固定的户籍地,限制在固然的社会等级中;而近代社会则是液态的,流动的。流动,既包括地理意义上的横向流动,即可以从一地自由迁徙到另一地;也包括阶层意义上的纵向流动,即固化的等级结构被打破,任何人都可以通过自身的努力获得上升的机会。这种丰富、广泛、持续的社会流动性,是从宋朝才开始涌现出来的。

士大夫阶层

《文会图》

唐世科举之柄,专付之主司,仍不糊名。又有交朋之厚者为之助,谓之“通榜”。

———洪迈《容斋随笔 · 四笔》

故不问东西南北之人,尽聚诸路贡士,混合为一,而惟材是择。又糊名、誊录而考之。

———欧阳修《文忠集》

唐:多公

宋:至公

宋代科举制有何变化?有何作用?

臣窃以古称良贱,灼然不同。良者即是良民,贱者率皆罪隶。今世所云奴婢,一概本出良家。

——(宋)罗愿:《罗鄂州小集》

“明立要契,举借种粮,及时种莳,俟收成依契约分,无致争讼官司。”——(清)徐松辑《宋会要辑稿·食货》

部曲制 租佃制

“贫者富而贵者贱,皆交相盛衰矣。”——袁毂

基于人身依附的奴隶制

基于自愿的市场交换的雇佣制

国家对社会的控制松弛

社会成员平等

人身依附减弱

阶层流动

横向流动

纵向流动

横:“古者乡田同井,人皆安土重迁,流之远方,无所资给,徒隶困辱,以至终身;近世之民,轻去乡土,转徙四方,固不患。”

——(宋)马端临编撰:《文献通考·刑考》

纵:“古者四民分,后世四民不分。古者士之子恒为士,后世商之子方能为士。此宋、元、明以来变迁之大较也。”

——(清)沈垚:《落帆楼文集》

“自五季以来,取士不问家世,婚姻不问阀阅。”

——(宋)郑樵:《通志》

社会流动对经济有反作用吗?

城市劳动力、工业者、小商贩等

农民

土地

商品生产

农副产品

官僚、贵族和大地主

军人、工匠等无产者

商品供给

商品需求

商品经济

流动

流动

买卖

奢侈消费

基本消费

手工业与

农业分离

士阶层

流动

社会流动

1、门第观念淡化和社会流动性的加强。

2、社会成员身份趋于平等,主要表现为贱民的减少和人身依附关系的削弱。

3、国家对社会控制的相对松弛,包括土地交易的开放和百姓生活相对自由。

五、社会变化

注:金元时期,受女真、蒙古族自身社会发展进度的影响,这些变化出现了一定程度逆转。但长时间看,发展趋势没有改变。

中国中世和近世的大转变出现在唐宋之际。唐代是中世的结束,而宋代则是近世的开始。 ——内藤湖南

中国宋代实现了社会经济的跃进、都市的发达、知识的普及,与欧洲文艺复兴现象比较,应该理解为并行和等值的发展,因而宋代是十足的“东方的文艺复兴时代”。

宋代社会可以看到显著的资本主义倾向,呈现了与中世社会的明显差异”。 ——宫崎市定

思考:一个残酷的现实

1127年北宋灭亡,1276年南宋灭亡。

数百年后欧洲走向近代化,而中国依然停留在传统封建农耕社会,1840年西方用坚船利炮叩开了中国的大门。

万千气象

流动肇新

农业的革新

手工业革新

商业的革新

熟制

经济作物

制瓷

矿冶

印刷

商贸多样

交易便捷

时空突破

城市繁荣

河海交通

经济重心南移

门第观念渐趋淡化

社会地位趋向平等

社会控制相对松弛

社会流动加速

促进民族融合

文化中心南移

阶层流动加剧

人口流动加速

南北交流加强

土地流转频繁

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进