2023届高考语文复习诗歌专题训练-表现手法(含答案)

文档属性

| 名称 | 2023届高考语文复习诗歌专题训练-表现手法(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2023届高考语文复习诗歌专题训练-表现手法

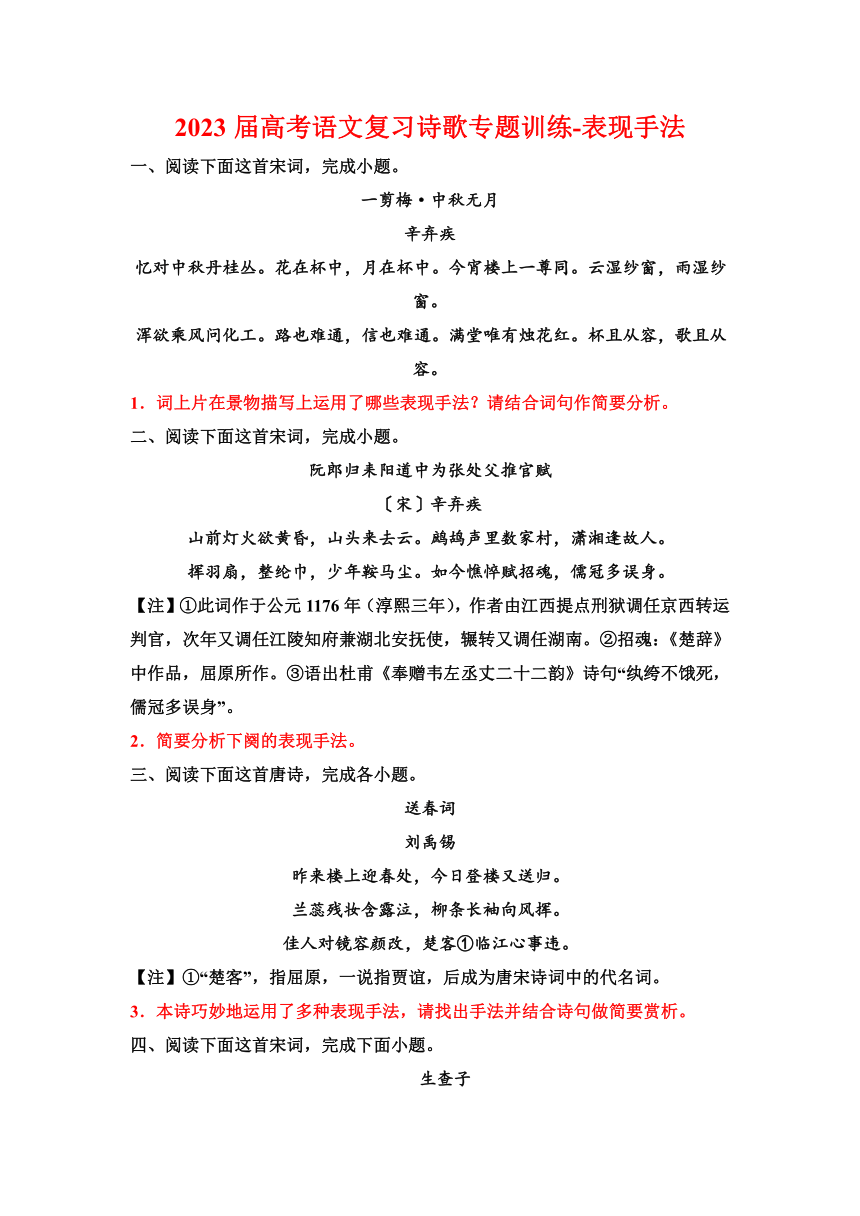

一、阅读下面这首宋词,完成小题。

一剪梅·中秋无月

辛弃疾

忆对中秋丹桂丛。花在杯中,月在杯中。今宵楼上一尊同。云湿纱窗,雨湿纱窗。

浑欲乘风问化工。路也难通,信也难通。满堂唯有烛花红。杯且从容,歌且从容。

1.词上片在景物描写上运用了哪些表现手法?请结合词句作简要分析。

二、阅读下面这首宋词,完成小题。

阮郎归耒阳道中为张处父推官赋

〔宋〕辛弃疾

山前灯火欲黄昏,山头来去云。鹧鸪声里数家村,潇湘逢故人。

挥羽扇,整纶巾,少年鞍马尘。如今憔悴赋招魂,儒冠多误身。

【注】①此词作于公元1176年(淳熙三年),作者由江西提点刑狱调任京西转运判官,次年又调任江陵知府兼湖北安抚使,辗转又调任湖南。②招魂:《楚辞》中作品,屈原所作。③语出杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》诗句“纨绔不饿死,儒冠多误身”。

2.简要分析下阕的表现手法。

三、阅读下面这首唐诗,完成各小题。

送春词

刘禹锡

昨来楼上迎春处,今日登楼又送归。

兰蕊残妆含露泣,柳条长袖向风挥。

佳人对镜容颜改,楚客①临江心事违。

【注】①“楚客”,指屈原,一说指贾谊,后成为唐宋诗词中的代名词。

3.本诗巧妙地运用了多种表现手法,请找出手法并结合诗句做简要赏析。

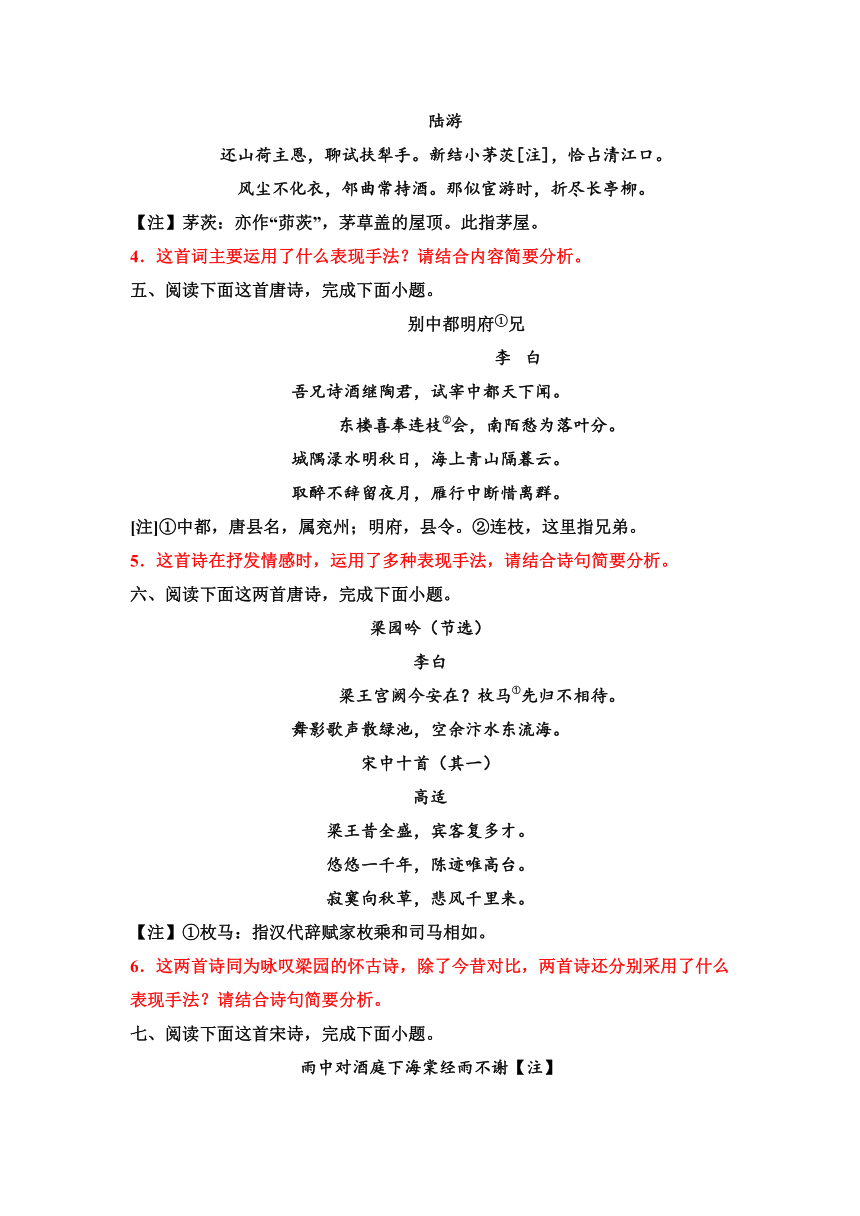

四、阅读下面这首宋词,完成下面小题。

生查子

陆游

还山荷主恩,聊试扶犁手。新结小茅茨[注],恰占清江口。

风尘不化衣,邻曲常持酒。那似宦游时,折尽长亭柳。

【注】茅茨:亦作“茆茨”,茅草盖的屋顶。此指茅屋。

4.这首词主要运用了什么表现手法?请结合内容简要分析。

五、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

别中都明府①兄

李 白

吾兄诗酒继陶君,试宰中都天下闻。

东楼喜奉连枝②会,南陌愁为落叶分。

城隅渌水明秋日,海上青山隔暮云。

取醉不辞留夜月,雁行中断惜离群。

[注]①中都,唐县名,属兖州;明府,县令。②连枝,这里指兄弟。

5.这首诗在抒发情感时,运用了多种表现手法,请结合诗句简要分析。

六、阅读下面这两首唐诗,完成下面小题。

梁园吟(节选)

李白

梁王宫阙今安在?枚马①先归不相待。

舞影歌声散绿池,空余汴水东流海。

宋中十首(其一)

高适

梁王昔全盛,宾客复多才。

悠悠一千年,陈迹唯高台。

寂寞向秋草,悲风千里来。

【注】①枚马:指汉代辞赋家枚乘和司马相如。

6.这两首诗同为咏叹梁园的怀古诗,除了今昔对比,两首诗还分别采用了什么表现手法?请结合诗句简要分析。

七、阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

雨中对酒庭下海棠经雨不谢【注】

陈与义

巴陵二月客添衣,草草杯觞恨醉迟。

燕子不禁连夜雨,海棠犹待老夫诗。

天翻地覆伤春色,齿豁头童祝圣时。

白竹篱前湖海阔,茫茫身世两堪悲。

【注】本诗作于建炎三年,当时南宋朝廷正处在风雨飘摇之际,作者避乱于岳州。

7.本诗颔联运用了多种表现手法,历来为人称道,请简要赏析。

八、阅读下面两首唐诗,完成下面小题。

送柴侍御

王昌龄

流水通波接武冈,送君不觉有离伤。

青山一道同云雨,明月何曾是两乡。

送日本国僧敬龙归

韦庄

扶桑已在渺茫中,家在扶桑东更东。

此去与师谁共到?一船明月一帆风。

8.请分析这两首诗后两句在表现手法上有何相同之处。

九、阅读下面的诗歌,完成下面小题。

捣衣诗

柳恽

行役滞风波,游人淹不归。

亭皋①木叶下②,陇首③秋云飞。

寒园夕鸟集,思牖草虫悲。

嗟矣当春服,安见御冬衣。

【注】①亭皋:水边的平地,此处暗指思妇所在的江南。②“木叶下”化用《楚辞·九歌·湘夫人》“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”的意境。③陇首:陇山之巅,此处泛指北方边塞之地。

9.《梁书》中记载,南朝文学家王融对这首诗的颔联“见而嗟赏”,请从表现手法角度赏析颔联的精妙。

答案:

1.①对比和反复,“忆对”与“今宵”,用往昔花好月圆的中秋美景,反衬今夜无月的孤寂,“在杯中”“湿纱窗”,反复咏叹,含蓄且耐人寻味。②虚实结合,借“今宵楼上一尊同”巧妙将往昔与今夜的中秋景致联系在一起;③白描“花在杯中”“月在杯中”“云湿纱窗”等句,粗笔勾勒花月掩映杯酒和云雨沾湿纱窗的景色。

2.①下阕全用典故,前两句化用苏轼写周瑜“羽扇纶巾”的诗句,以周瑜自比,形象地展现了词人早年抗金的神采与豪情壮志;后三句用屈原《招魂》和杜甫诗句,写出了词人如今失魂落魄、疲惫不堪的落寞悲情。

②下阕运用昔今对比手法,将往昔青年时期的意气风发与如今的憔悴落魄形成鲜明对比,抒发了词人壮志难酬、报国无门的悲愤交加之情。

3.①夸张。首联诗人起笔便写春天来去匆匆,昨天还在楼上迎接春天的到来,今天便又登楼送春归去。诗歌用“昨”“今”时间之短,夸张地感慨春天的短暂,暗透诗人对春天的热爱以及对春光短暂的感伤。

②拟人。颔联赋予兰花和柳条人格化的动作,认为夜露凝结在兰花衰残的枝头是兰花在哭泣,枝长叶茂的柳条随风摆动是舞女在跳舞,具体展现了春归后的景物,表现了诗人对春天逝去的感伤。

③虚实结合。颈联诗人在感叹时间流逝时不禁想到远方的妻子,她娇美的面容是否已经发生改变了呢?尽管思绪万千,却又不得不接受客居他乡,无法归乡的现实,情绪低沉再也无心赏景。

④借景抒情。诗歌一字未提背井离乡,伤春悲秋之事,却借用登楼迎春送春、兰蕊含露泣,柳条向风挥等景象表现出自己对春光流逝的无限惋惜。

4.对比、用典。化用诗句“京洛多风尘,素衣化为缁”和“长亭柳”的典故,以宦游时的风尘仆仆、离别重重反衬田园生活的安宁和谐、悠然自得,表达对田园生活的无比喜爱之情。

5.①对比,颔联诗人将快乐的送别酒宴和两人分别的哀愁进行对比,突出离别之情。

②寓情于景,颈联寓情于景,表达了离别时的伤感。

③比喻,尾联把自己比作离群的孤雁,表达了诗人内心的孤独。

6.①李诗虚实结合,以散落绿池的舞影歌声虚写逝去的繁华热闹,又以东流入海的滔滔汴水实写眼前的凄清寂寥,意蕴深厚,余韵悠长。

②高诗欲抑先扬,开篇极言当年梁王汇聚贤才的繁盛,其后急转直下,写到世殊时异,空余高台陈迹、秋风衰草,顿挫跌宕,悲慨万端。

7.①对比。将燕子与海棠进行对比,燕子经受不住风雨的打击,海棠却经雨不谢。②比喻。燕子喻趋炎附势、苟且偷安之人,海棠喻志趣高洁、气节高尚之人。③借景抒情。二月风雨,连绵不断,燕子弱不禁风,海棠却经雨不谢。通过此景,寄寓诗人对失节者的厌恶和对守节者的肯定。

8.相同点:

①都借景抒情(融情入景),两首诗最后一句都借明月抒发情感,以景结情。

②两首诗最后两句都是通过想象来表现内容,表达情感的。

9.①想象(或虚实结合):思妇由眼前“亭皋木叶下”的深秋景象,联想起丈夫所在的陇首一带,此刻也应是秋云飘飞的时节,表达了对游子的思念之情。②用典:“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”写湘君虔诚地盼望湘夫人的到来,颔联化用此典故,含蓄而生动地写出思妇在秋风起而木叶下的季节盼望游子归来的情景。③对仗(或对偶):内容上,上句写南方的女子思念丈夫,下句写北方边塞的丈夫迟迟不归。词性上,“亭皋”与“陇首”相对,都是表地点的名词;“木叶”与“秋云”相对,皆为秋天的意象;“落”与“飞”则皆为动词,两词使画面具有动态美。音韵上,上下两句平仄相反。④寓情于景,情景交融。选用“木叶下”“秋云飞”等具有悲秋色彩的意象,生动表现了怀人的主题。

一、阅读下面这首宋词,完成小题。

一剪梅·中秋无月

辛弃疾

忆对中秋丹桂丛。花在杯中,月在杯中。今宵楼上一尊同。云湿纱窗,雨湿纱窗。

浑欲乘风问化工。路也难通,信也难通。满堂唯有烛花红。杯且从容,歌且从容。

1.词上片在景物描写上运用了哪些表现手法?请结合词句作简要分析。

二、阅读下面这首宋词,完成小题。

阮郎归耒阳道中为张处父推官赋

〔宋〕辛弃疾

山前灯火欲黄昏,山头来去云。鹧鸪声里数家村,潇湘逢故人。

挥羽扇,整纶巾,少年鞍马尘。如今憔悴赋招魂,儒冠多误身。

【注】①此词作于公元1176年(淳熙三年),作者由江西提点刑狱调任京西转运判官,次年又调任江陵知府兼湖北安抚使,辗转又调任湖南。②招魂:《楚辞》中作品,屈原所作。③语出杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》诗句“纨绔不饿死,儒冠多误身”。

2.简要分析下阕的表现手法。

三、阅读下面这首唐诗,完成各小题。

送春词

刘禹锡

昨来楼上迎春处,今日登楼又送归。

兰蕊残妆含露泣,柳条长袖向风挥。

佳人对镜容颜改,楚客①临江心事违。

【注】①“楚客”,指屈原,一说指贾谊,后成为唐宋诗词中的代名词。

3.本诗巧妙地运用了多种表现手法,请找出手法并结合诗句做简要赏析。

四、阅读下面这首宋词,完成下面小题。

生查子

陆游

还山荷主恩,聊试扶犁手。新结小茅茨[注],恰占清江口。

风尘不化衣,邻曲常持酒。那似宦游时,折尽长亭柳。

【注】茅茨:亦作“茆茨”,茅草盖的屋顶。此指茅屋。

4.这首词主要运用了什么表现手法?请结合内容简要分析。

五、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

别中都明府①兄

李 白

吾兄诗酒继陶君,试宰中都天下闻。

东楼喜奉连枝②会,南陌愁为落叶分。

城隅渌水明秋日,海上青山隔暮云。

取醉不辞留夜月,雁行中断惜离群。

[注]①中都,唐县名,属兖州;明府,县令。②连枝,这里指兄弟。

5.这首诗在抒发情感时,运用了多种表现手法,请结合诗句简要分析。

六、阅读下面这两首唐诗,完成下面小题。

梁园吟(节选)

李白

梁王宫阙今安在?枚马①先归不相待。

舞影歌声散绿池,空余汴水东流海。

宋中十首(其一)

高适

梁王昔全盛,宾客复多才。

悠悠一千年,陈迹唯高台。

寂寞向秋草,悲风千里来。

【注】①枚马:指汉代辞赋家枚乘和司马相如。

6.这两首诗同为咏叹梁园的怀古诗,除了今昔对比,两首诗还分别采用了什么表现手法?请结合诗句简要分析。

七、阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

雨中对酒庭下海棠经雨不谢【注】

陈与义

巴陵二月客添衣,草草杯觞恨醉迟。

燕子不禁连夜雨,海棠犹待老夫诗。

天翻地覆伤春色,齿豁头童祝圣时。

白竹篱前湖海阔,茫茫身世两堪悲。

【注】本诗作于建炎三年,当时南宋朝廷正处在风雨飘摇之际,作者避乱于岳州。

7.本诗颔联运用了多种表现手法,历来为人称道,请简要赏析。

八、阅读下面两首唐诗,完成下面小题。

送柴侍御

王昌龄

流水通波接武冈,送君不觉有离伤。

青山一道同云雨,明月何曾是两乡。

送日本国僧敬龙归

韦庄

扶桑已在渺茫中,家在扶桑东更东。

此去与师谁共到?一船明月一帆风。

8.请分析这两首诗后两句在表现手法上有何相同之处。

九、阅读下面的诗歌,完成下面小题。

捣衣诗

柳恽

行役滞风波,游人淹不归。

亭皋①木叶下②,陇首③秋云飞。

寒园夕鸟集,思牖草虫悲。

嗟矣当春服,安见御冬衣。

【注】①亭皋:水边的平地,此处暗指思妇所在的江南。②“木叶下”化用《楚辞·九歌·湘夫人》“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”的意境。③陇首:陇山之巅,此处泛指北方边塞之地。

9.《梁书》中记载,南朝文学家王融对这首诗的颔联“见而嗟赏”,请从表现手法角度赏析颔联的精妙。

答案:

1.①对比和反复,“忆对”与“今宵”,用往昔花好月圆的中秋美景,反衬今夜无月的孤寂,“在杯中”“湿纱窗”,反复咏叹,含蓄且耐人寻味。②虚实结合,借“今宵楼上一尊同”巧妙将往昔与今夜的中秋景致联系在一起;③白描“花在杯中”“月在杯中”“云湿纱窗”等句,粗笔勾勒花月掩映杯酒和云雨沾湿纱窗的景色。

2.①下阕全用典故,前两句化用苏轼写周瑜“羽扇纶巾”的诗句,以周瑜自比,形象地展现了词人早年抗金的神采与豪情壮志;后三句用屈原《招魂》和杜甫诗句,写出了词人如今失魂落魄、疲惫不堪的落寞悲情。

②下阕运用昔今对比手法,将往昔青年时期的意气风发与如今的憔悴落魄形成鲜明对比,抒发了词人壮志难酬、报国无门的悲愤交加之情。

3.①夸张。首联诗人起笔便写春天来去匆匆,昨天还在楼上迎接春天的到来,今天便又登楼送春归去。诗歌用“昨”“今”时间之短,夸张地感慨春天的短暂,暗透诗人对春天的热爱以及对春光短暂的感伤。

②拟人。颔联赋予兰花和柳条人格化的动作,认为夜露凝结在兰花衰残的枝头是兰花在哭泣,枝长叶茂的柳条随风摆动是舞女在跳舞,具体展现了春归后的景物,表现了诗人对春天逝去的感伤。

③虚实结合。颈联诗人在感叹时间流逝时不禁想到远方的妻子,她娇美的面容是否已经发生改变了呢?尽管思绪万千,却又不得不接受客居他乡,无法归乡的现实,情绪低沉再也无心赏景。

④借景抒情。诗歌一字未提背井离乡,伤春悲秋之事,却借用登楼迎春送春、兰蕊含露泣,柳条向风挥等景象表现出自己对春光流逝的无限惋惜。

4.对比、用典。化用诗句“京洛多风尘,素衣化为缁”和“长亭柳”的典故,以宦游时的风尘仆仆、离别重重反衬田园生活的安宁和谐、悠然自得,表达对田园生活的无比喜爱之情。

5.①对比,颔联诗人将快乐的送别酒宴和两人分别的哀愁进行对比,突出离别之情。

②寓情于景,颈联寓情于景,表达了离别时的伤感。

③比喻,尾联把自己比作离群的孤雁,表达了诗人内心的孤独。

6.①李诗虚实结合,以散落绿池的舞影歌声虚写逝去的繁华热闹,又以东流入海的滔滔汴水实写眼前的凄清寂寥,意蕴深厚,余韵悠长。

②高诗欲抑先扬,开篇极言当年梁王汇聚贤才的繁盛,其后急转直下,写到世殊时异,空余高台陈迹、秋风衰草,顿挫跌宕,悲慨万端。

7.①对比。将燕子与海棠进行对比,燕子经受不住风雨的打击,海棠却经雨不谢。②比喻。燕子喻趋炎附势、苟且偷安之人,海棠喻志趣高洁、气节高尚之人。③借景抒情。二月风雨,连绵不断,燕子弱不禁风,海棠却经雨不谢。通过此景,寄寓诗人对失节者的厌恶和对守节者的肯定。

8.相同点:

①都借景抒情(融情入景),两首诗最后一句都借明月抒发情感,以景结情。

②两首诗最后两句都是通过想象来表现内容,表达情感的。

9.①想象(或虚实结合):思妇由眼前“亭皋木叶下”的深秋景象,联想起丈夫所在的陇首一带,此刻也应是秋云飘飞的时节,表达了对游子的思念之情。②用典:“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”写湘君虔诚地盼望湘夫人的到来,颔联化用此典故,含蓄而生动地写出思妇在秋风起而木叶下的季节盼望游子归来的情景。③对仗(或对偶):内容上,上句写南方的女子思念丈夫,下句写北方边塞的丈夫迟迟不归。词性上,“亭皋”与“陇首”相对,都是表地点的名词;“木叶”与“秋云”相对,皆为秋天的意象;“落”与“飞”则皆为动词,两词使画面具有动态美。音韵上,上下两句平仄相反。④寓情于景,情景交融。选用“木叶下”“秋云飞”等具有悲秋色彩的意象,生动表现了怀人的主题。