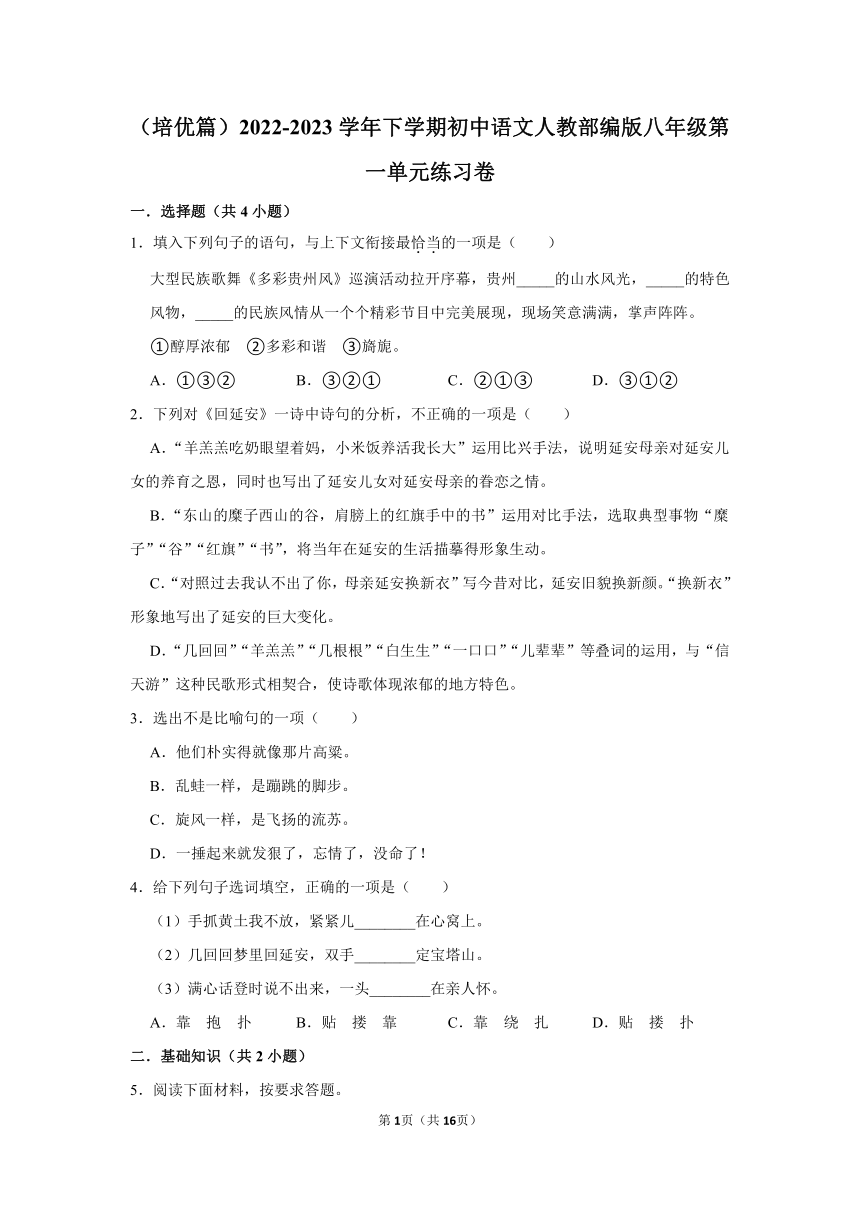

(培优篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级第一单元练习卷(含解析)

文档属性

| 名称 | (培优篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级第一单元练习卷(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 68.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-10 21:07:37 | ||

图片预览

文档简介

(培优篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级第一单元练习卷

一.选择题(共4小题)

1.填入下列句子的语句,与上下文衔接最恰当的一项是( )

大型民族歌舞《多彩贵州风》巡演活动拉开序幕,贵州_____的山水风光,_____的特色风物,_____的民族风情从一个个精彩节目中完美展现,现场笑意满满,掌声阵阵。

①醇厚浓郁 ②多彩和谐 ③旖旎。

A.①③② B.③②① C.②①③ D.③①②

2.下列对《回延安》一诗中诗句的分析,不正确的一项是( )

A.“羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大”运用比兴手法,说明延安母亲对延安儿女的养育之恩,同时也写出了延安儿女对延安母亲的眷恋之情。

B.“东山的糜子西山的谷,肩膀上的红旗手中的书”运用对比手法,选取典型事物“糜子”“谷”“红旗”“书”,将当年在延安的生活描摹得形象生动。

C.“对照过去我认不出了你,母亲延安换新衣”写今昔对比,延安旧貌换新颜。“换新衣”形象地写出了延安的巨大变化。

D.“几回回”“羊羔羔”“几根根”“白生生”“一口口”“儿辈辈”等叠词的运用,与“信天游”这种民歌形式相契合,使诗歌体现浓郁的地方特色。

3.选出不是比喻句的一项( )

A.他们朴实得就像那片高粱。

B.乱蛙一样,是蹦跳的脚步。

C.旋风一样,是飞扬的流苏。

D.一捶起来就发狠了,忘情了,没命了!

4.给下列句子选词填空,正确的一项是( )

(1)手抓黄土我不放,紧紧儿________在心窝上。

(2)几回回梦里回延安,双手________定宝塔山。

(3)满心话登时说不出来,一头________在亲人怀。

A.靠 抱 扑 B.贴 搂 靠 C.靠 绕 扎 D.贴 搂 扑

二.基础知识(共2小题)

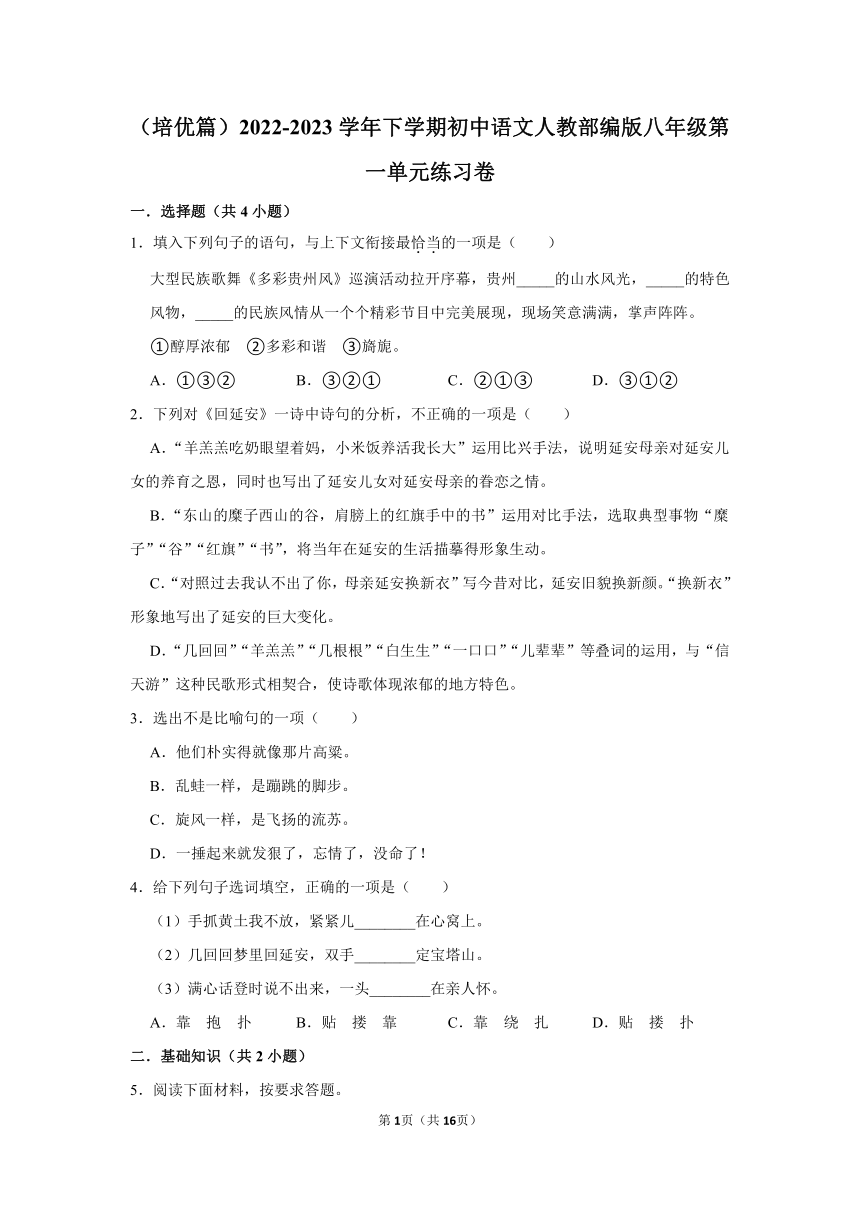

5.阅读下面材料,按要求答题。

那时自己对人情世故还不懂,好听点说,心还像素丝一样①_______(纯净 纯洁),什么争讼吃官司,是不在自己意识领域的。祖父好,在路上轻易不提斡旋着的事情,倒是一路数着牵牛织女星谈些进京赶考的掌故﹣﹣雪夜驰马,荒jiāo店宿,每每令人忘路之远近。村犬遥遥向灯笼②_______(吠 叫)了,认得了是主人,近前来却又大摇其尾巴。到家常是二更时分。不是夜饭吃完,灯笼还在院子里亮着吗?那种熙熙然庭院的静mù,是一辈子③________(渴慕 思慕)着的。

(1)给文段中加点字注音,根据拼音写汉字。

争讼

斡旋

荒jiāo

静mù

(2)从括号里选择合适的词语填在横线上。

6.分析下面诗句中加点词语的表达效果。

枣园的灯光照人心,/延河滚滚喊“前进”!

三.语言运用(共2小题)

7.选择恰当的词填空。

(1)淡黑的起伏的连山,仿佛是 (a.跳跃 b.踊跃 c.跳起)的铁的兽 脊似的,都远远地向船尾跑去了。

(2)回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又 (a.隐约 b.模糊 c.漂渺)得像一座仙山楼阁,满被红霞 (a.笼 b.遮 c.罩) 着了。

(3)这腰鼓,使冰冷的空气立即变得 (a.火热 b.燥热 c.热烈)了,使恬静的阳光立即变得 (a.倾洒 b.闪烁 c.飞溅)了,使困倦的世 界立即变得 (a.兴奋 b.亢奋 c.振奋)了。

8.西北现在好像成了贫困落后的代名词,《安塞腰鼓》作者为什么还要这样歌颂西北汉子?联系当今“走进西部,开发西部”的现象,请谈谈你的看法。

四.名著阅读(共1小题)

9.《社戏》中从不同角度描写了江南水乡的月夜美景,由此你能想到一些古诗吗?

a描写江南景色的诗句。(不少于2句)

b带有“月”字的诗句。(不少于2句)

五.解答题(共1小题)

10.阅读课文《灯笼》,完成下列各题。

(1)第一段作者叙写了小时候喜欢火、亮光的情景,请说说这样写的作用。

(2)结合全文,简析作者喜爱灯笼的原因。

(3)文章结尾说:“唉,壮,于今灯笼又不够了。应该数火把,数探海灯,数燎原的一把烈火!”结合文章,分析并评价这句话所表现的作者的观点态度。

(4)如何理解本文的标题?

六.现代文阅读(共1小题)

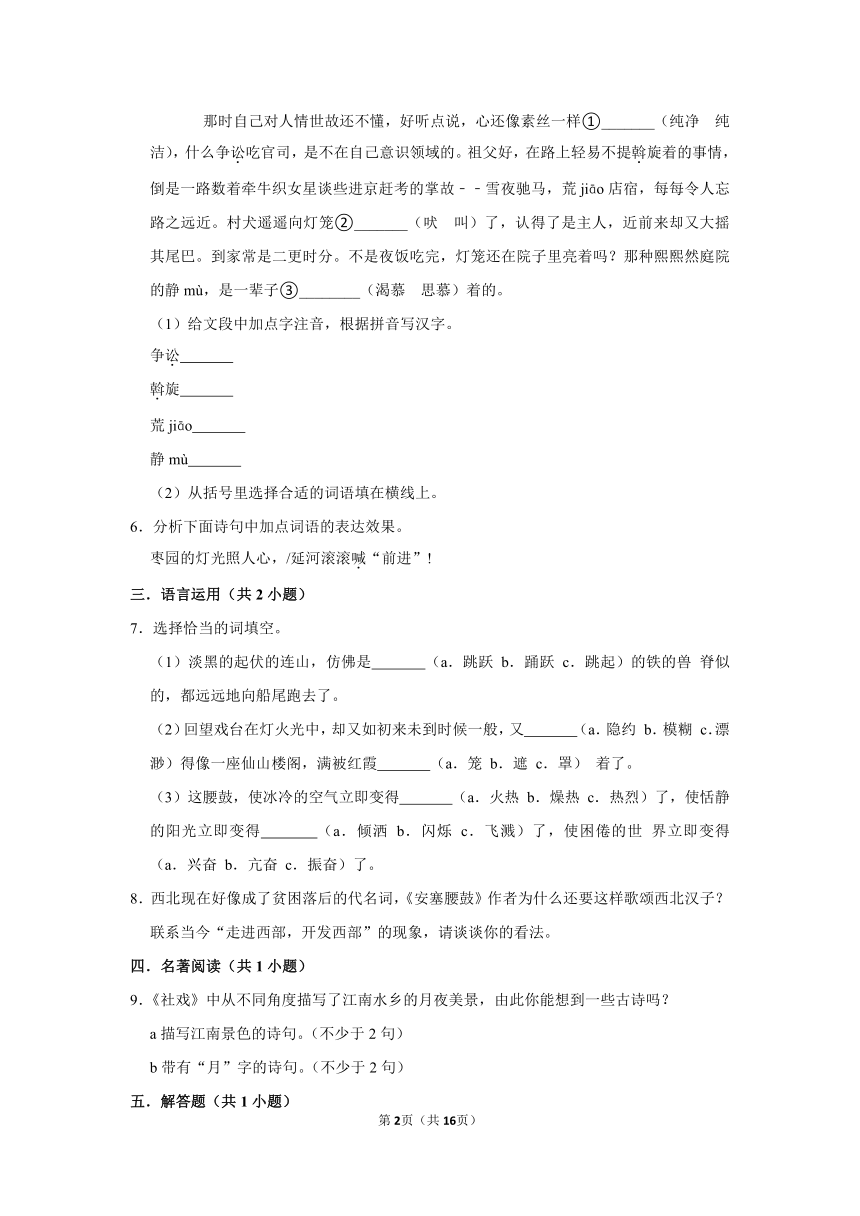

11.阅读下面的文章,回答下列各小题。

回家

徐风

①已近年关,隐藏在大山褶皱里的小县城年味渐浓。火车的汽笛声频繁地响起。一条悠长的巷道里藏着几户人家。一座陈旧的小四合院里传来清脆的电话铃声。

②妈,再过一两个小时我们就到家了,晚饭回家吃,一年没吃到您做的饭了,呵呵。

③你这孩子,咋突然就改主意了?不早讲,也好让妈提前高兴着,刚才还和苗苗念叨呢,苗苗一直想去看你们呢。

④不是想给您个惊喜吗,呵呵。

⑤好好好,妈这就准备去。苗苗奶奶放下电话,苗苗,你都听到了吧,你爸妈一会就到家喽,自己好好玩,奶奶给你做好吃的。奶奶脸上的皱纹一下全舒展开了。

⑥五岁的苗苗听说爸妈要回家了,高兴得手舞足蹈,冲向大门口。奶奶扶起被门槛绊倒的孙子,轻拍了下孙子的小脑瓜,乐呵呵跑进了厨房。

⑦就是,有钱没钱也得回家过年嘛。你们不记挂妈,不记挂苗苗,俺祖孙俩可天天伸脖子盼呢。苗苗奶奶一边自言自语,一边恨不得手脚并用地忙活。一切准备就绪,额头上竟沁出了一层细密的汗珠。瞅着还算丰盛的菜肴,关键都是儿子媳妇爱吃的,喜滋滋地擦了擦汗,又捶了几下腰,却并不急着点火。天寒地冻的,等着儿子媳妇回家边炒边吃。也就在此时她才忽然想起小孙子,好像老一会没听到动静了,心里不知咋的“咯噔”一下,边喊边出了厨房,无人应答。

⑧苗苗奶奶翻遍了满屋满院,犄角旮旯,仍不见小孙子人影,便心慌慌地跑出院子,挨家挨户寻找。邻居们都是一样的答案,她大声呼喊着追出巷子,来到街上,四下里飞速扫了一遍,眼里满是失望和惊恐。

⑨这个节骨眼上孙子要是出点啥事,这个年还咋过?我咋向他爸妈交代?老天爷啊!苗苗奶奶双腿如灌了铅,“扑通”瘫坐在地上。

⑩天色渐晚,还飘起了雪花。

咱这儿就巴掌大的地方,何况还报了警,他们很快就能把苗苗找到的。

邻居们正在不住地安慰着精神几乎失控的苗苗奶奶,一阵急促的铃声骤然响起。

真悬哪!苗苗奶奶哆嗦着手听完电话,扯着电话线瘫倒在地。

邻居们急忙把苗苗奶奶搀起来,问:咋了?到底说啥了?

孩子在车站警务室呢!苗苗奶奶带着哭腔说。

咱咋就没想到呢?车站离这里不是很远。

敢情这孩子是去接站了,等不及了。

哎哟喂,你说这么点小孩,幸亏被警察发现了。

麻烦你们帮我再守会家,我去把孩子弄回来。苗苗奶奶边说边往外走。

让老刘守着,我们几个陪你一块去吧,天黑路滑的。几个热心的邻居前后撵了上去。

工夫不大,一行人来到警务室。还未进门,苗苗奶奶就发现小孙子坐在沙发上伸着长长的舌头,正“吧唧吧唧”地舔着棒棒糖。

苗苗奶奶气不打一处来,紧走几步,推门闯了进去,也忘了跟警察道谢,一把将苗苗从沙发上拖下来,抬手屁股上就一巴掌:你个小冤家,差点把奶奶吓死!

奶奶不讲理,我又没做错事。反应过来的苗苗咧着嘴委屈地辩解。

还没错呢?奶奶又举起巴掌。

孩子毕竟小嘛,没丢就万幸了。邻居劝住苗苗奶奶。

警察抱起苗苗,笑说:大娘,消消气,您往别处想想看,孩子今天这个举动是不是挺招人疼?他跟我们讲他爸爸电话里说给您一个惊喜,他也要给他爸妈一个惊喜呢。多乖,多懂事。

苗苗奶奶瞅着警察怀里噘着嘴巴、抽抽噎噎的小孙子,忍不住老泪直流。

此时,“呜﹣﹣呜﹣﹣”似是火车进站的汽笛响起,雪花也越发欢快起来。

(选自《羊城晚报》,有改动)

(1)小说中哪些内容暗示了苗苗会去车站接爸妈?请简要回答。

(2)分析下列句子中加点词语所反映的人物心理。

①苗苗奶奶双腿如灌了铅,“扑通”瘫坐在地上。

②苗苗奶奶哆嗦着手听完电话,扯着电话线瘫倒在地。

(3)小说中两处画线句写雪花,各有什么作用?

(4)关于小说主题,有以下三种说法。你同意哪一种?请简述理由。

第一种:表现苗苗一家感人至深的亲情。

第二种:体现邻里之间相互关爱的人间温情。

第三种:反映留守家庭的生存现状,引发人们的关注与思考。

(培优篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级第一单元练习卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共4小题)

1.填入下列句子的语句,与上下文衔接最恰当的一项是( )

大型民族歌舞《多彩贵州风》巡演活动拉开序幕,贵州_____的山水风光,_____的特色风物,_____的民族风情从一个个精彩节目中完美展现,现场笑意满满,掌声阵阵。

①醇厚浓郁 ②多彩和谐 ③旖旎。

A.①③② B.③②① C.②①③ D.③①②

【解答】本题考查的是语言的连贯,解答这道题我们要整体阅读语段,把握大意,再看局部,照顾前后句,本题给“山水风光”“特色风物”“民族风情”选择修饰词语,首先了解各个词语的含义以及搭配等,“旖旎”本为旌旗随风飘扬的样子,引申为柔和美丽,多用来描写景物。所以修饰“山水风光”,锁定BD,“多彩和谐”中的“和谐”是和睦协调。指的是相互之间的关系。确定“民族风情”的修饰语是“多彩和谐”,

故选:D。

【点评】本题考查了学生对语言的简明、连贯、得体的理解运用,语言的表达要注意句与句的排列组合,注意上下句的联系、衔接和呼应,做到话题统一,句序合理,衔接和呼应自然。

2.下列对《回延安》一诗中诗句的分析,不正确的一项是( )

A.“羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大”运用比兴手法,说明延安母亲对延安儿女的养育之恩,同时也写出了延安儿女对延安母亲的眷恋之情。

B.“东山的糜子西山的谷,肩膀上的红旗手中的书”运用对比手法,选取典型事物“糜子”“谷”“红旗”“书”,将当年在延安的生活描摹得形象生动。

C.“对照过去我认不出了你,母亲延安换新衣”写今昔对比,延安旧貌换新颜。“换新衣”形象地写出了延安的巨大变化。

D.“几回回”“羊羔羔”“几根根”“白生生”“一口口”“儿辈辈”等叠词的运用,与“信天游”这种民歌形式相契合,使诗歌体现浓郁的地方特色。

【解答】ACD.正确;

B.有误,“东山的糜子西山的谷,肩膀上的红旗手中的书”运用比兴手法,“东山的糜子西山的谷”是“我”对当年生活的回忆,“肩膀上的红旗手中的书”是“我”对当年学习生活的回忆,表明了延安对“我”的抚育和培养。

故选:B。

【点评】诗词鉴赏的基本方法:一、了解作者所处时代背景和特定的写作背景。二、把握作者思想特点和诗词创作的风格流派。三、品味词句、把握意象并进而领悟诗词意境。四、探究诗词中景、事、人、典的用意和直接抒情议论的关键句。

3.选出不是比喻句的一项( )

A.他们朴实得就像那片高粱。

B.乱蛙一样,是蹦跳的脚步。

C.旋风一样,是飞扬的流苏。

D.一捶起来就发狠了,忘情了,没命了!

【解答】A.比喻,把“他们”比作“高粱”;

B.比喻,把“蹦跳的脚步”比作“乱蛙”;

C.比喻,把“飞扬的流苏”比作“旋风”;

D.是排比,不是比喻。

故选:D。

【点评】解答此类问题,首先要了解比喻这种修辞的特点,然后结合句子分析。判断一个句子是不是比喻句,关键要看句子里是不是有本体或喻体。

4.给下列句子选词填空,正确的一项是( )

(1)手抓黄土我不放,紧紧儿________在心窝上。

(2)几回回梦里回延安,双手________定宝塔山。

(3)满心话登时说不出来,一头________在亲人怀。

A.靠 抱 扑 B.贴 搂 靠 C.靠 绕 扎 D.贴 搂 扑

【解答】结合第一语境的“心窝”理解,“贴在心窝”搭配正确;

“搂”这一动作体现了作者对塔山的深情;

结合“亲人怀”这一语境理解,选取“扑”这个动作正确。

故选:D。

【点评】此题作答,可紧密结合语境,结合合理想象作答。

二.基础知识(共2小题)

5.阅读下面材料,按要求答题。

那时自己对人情世故还不懂,好听点说,心还像素丝一样①_______(纯净 纯洁),什么争讼吃官司,是不在自己意识领域的。祖父好,在路上轻易不提斡旋着的事情,倒是一路数着牵牛织女星谈些进京赶考的掌故﹣﹣雪夜驰马,荒jiāo店宿,每每令人忘路之远近。村犬遥遥向灯笼②_______(吠 叫)了,认得了是主人,近前来却又大摇其尾巴。到家常是二更时分。不是夜饭吃完,灯笼还在院子里亮着吗?那种熙熙然庭院的静mù,是一辈子③________(渴慕 思慕)着的。

(1)给文段中加点字注音,根据拼音写汉字。

争讼 sòng

斡旋 wò

荒jiāo 郊

静mù 穆

(2)从括号里选择合适的词语填在横线上。

【解答】(1)根据平时积累,结合汉字的规范书写规律,可知“争讼”的“讼”读:sòng;“斡旋”的“斡”读:wò;“荒jiāo”的“jiāo”应写作“郊”;“静mù”的“mù”写作“穆”。

(2)①纯洁:纯粹洁白,没有污点,一般形容内心。纯净:不含杂质;单纯洁净。一般指具体的物品,如水等。此句写“心还像素丝一样”,应选“纯洁”。

②前面有一个词语“村犬”,后面还是用“吠”,这样才和“犬”搭配。

③思慕:感到有强烈的愿望和渴望。渴慕:意思是指一个人非常仰慕某人或某物。强调“敬仰”“仰慕”。此处是对“庭院”的渴望,没有“敬仰”,应选“思慕”。

答案:

(1)sòng wò 郊 穆

(2)纯洁 吠 思慕

【点评】分辨一组近义词,并把它们分别填进不同的句子里面。这样的题目先做有把握的,然后再区分剩下的词语和句子,把词语填进句子里面多读几遍,看看到底怎么填才合适。

6.分析下面诗句中加点词语的表达效果。

枣园的灯光照人心,/延河滚滚喊“前进”!

【解答】《回延安》是一首以陕北民歌“信天游”形式写成的新诗。诗人以饱满的激情,回忆延安的战斗生活,赞颂延安的巨变,展望延安的未来,表现了作者思念“母亲”延安的一片赤子之心,抒发心中对母亲延安的眷恋。“喊”字运用了拟人的修辞手法,写滚滚延河水不断向前,寓意革命形势大发展,表现出一种势不可当的气势。

故答案为:

“喊”字运用了拟人的修辞手法,写滚滚延河水不断向前,寓意革命形势大发展,表现出一种势不可当的气势。

【点评】阅读分析题目是语文常见的题目类型,完成此类题目的关键是要认真阅读短文,了解短文主要内容及所表示的主题,然后结合所给题目分析完成。

三.语言运用(共2小题)

7.选择恰当的词填空。

(1)淡黑的起伏的连山,仿佛是 b (a.跳跃 b.踊跃 c.跳起)的铁的兽 脊似的,都远远地向船尾跑去了。

(2)回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又 c (a.隐约 b.模糊 c.漂渺)得像一座仙山楼阁,满被红霞 c (a.笼 b.遮 c.罩) 着了。

(3)这腰鼓,使冰冷的空气立即变得 b (a.火热 b.燥热 c.热烈)了,使恬静的阳光立即变得 c (a.倾洒 b.闪烁 c.飞溅)了,使困倦的世 界立即变得 b (a.兴奋 b.亢奋 c.振奋)了。

【解答】(1)“跳跃”侧重动作,“踊跃”侧重于形态。“踊跃”与后面的“铁的兽脊”相照应;故此处填写“踊跃”。

(2)“缥缈”“罩”更真实地再现了远距离看满是灯光但却已模糊一片舞台时的情景。故选:“缥缈”“罩”。

(3)分析语境可知,“火热”“热烈”两个词语往往形容气氛。冰冷与燥热形成一组反义词;“恬静”与“飞溅”组成反义词;“困倦”与“亢奋”组成反义词。故选:“燥热”“飞溅”“亢奋”。

答案:

(1)b

(2)cc

(3)bcb

【点评】正确使用词语的基础是能够根据语境辨析词语的意义。汉语词语有许多是多义的,但是到了具体语境中,每个词就只能有一个确定的意义。

8.西北现在好像成了贫困落后的代名词,《安塞腰鼓》作者为什么还要这样歌颂西北汉子?联系当今“走进西部,开发西部”的现象,请谈谈你的看法。

【解答】“走进西部,开发西部”是保障边疆巩固和国家安全的必要措施,关系全国经济社会发展的大局。开发西部有利于推动经济结构的战略性调整,促进地区经济协调发展;有利于改善全国的生态状况,为中华民族的生存和发展创造更好的环境;有利于培育全国统一市场,完善社会主义市场经济体制;有利于进一步扩大对外开放,用好国内外两个市场、两种资源,具有重要的现实意义和深远的历史影响。西部地区的人们要进一步解放思想,增强自我发展能力,在改革开放中走出一条加快发展的新路。

【点评】略

四.名著阅读(共1小题)

9.《社戏》中从不同角度描写了江南水乡的月夜美景,由此你能想到一些古诗吗?

a描写江南景色的诗句。(不少于2句)

b带有“月”字的诗句。(不少于2句)

【解答】答案:

a 日出江花红胜火,春来江水绿如蓝;春风又绿江南岸,明月何时照我还;(重点字:胜)

b 海上生明月,天涯共此时;露从今夜白,月是故乡明(重点字:生)

【点评】本题考查了学生古诗文名句默写能力。学生答题时要正确理解句意,边诵边写,规范书写,认真检查,力求不出错别字。

五.解答题(共1小题)

10.阅读课文《灯笼》,完成下列各题。

(1)第一段作者叙写了小时候喜欢火、亮光的情景,请说说这样写的作用。

(2)结合全文,简析作者喜爱灯笼的原因。

(3)文章结尾说:“唉,壮,于今灯笼又不够了。应该数火把,数探海灯,数燎原的一把烈火!”结合文章,分析并评价这句话所表现的作者的观点态度。

(4)如何理解本文的标题?

【解答】(1)本题考查对文本重点段落的理解。第一段作者叙写了小时候喜欢火、亮光的情景,生动有趣,引起了读者的阅读兴趣,同时也为下文的自己喜爱灯笼作了铺垫,丰富了文章的内容,增添了情趣。

(2)本题考查对文本内容的理解掌握。细读文本可知,小小的灯笼里包含着爷爷、母亲等亲人的关爱与牵挂,同时也表现了作者对这些亲人的感激之情。作者家乡的许多民俗都与灯笼有关,这些都是作者最为美好的回忆。从功用上来看,灯笼可以给人指明方向,给人们带来温暖。同时,灯笼让作者想到辛弃疾醉里挑灯看剑,抗击敌人的情景,激发了作者强烈的爱国热情。

(3)本题考查对重点句子的理解掌握。细读这句话,理解其本义,然后结合上文内容可知,作者对古人挑灯看剑,英勇杀敌的气概,这些人激发了作者的爱国热情,在当前民族危亡的时刻,需要更多的人效仿古人,大家团结起来,一起保卫自己的祖国家园。评价作者的这种观点时,应给予充分的肯定,围绕作者身上的爱国主义精神,并大声疾呼,这种爱国热情在今天也是不可缺少的来表述自己的观点。

(4)本题考查对文本题目的理解。细读全文可知,作者以题目灯笼为线索组织材料,全文都围绕着灯笼来展开叙事抒情。

答案:

(1)丰富了文章内容,增添了情趣,避免叙述的呆板和结构的单调,吸引读者的阅读兴趣;引出下文,为下文叙述喜爱灯笼作铺垫。

(2)①灯笼寄托着祖父、母亲等亲人的慈爱和牵挂,也寄托着作者对亲人的感激之情;②许多乡情民俗与灯笼结下太多的缘分,给作者留下很多美好的回忆;③灯笼能为夜行人指路,温暖他人;④记录、传承着家族历史;⑤引发作者联想起古代将领挑灯看剑、抗击敌人的情景,激发爱国热情。

(3)分析:作者热烈赞颂古代将军塞外点兵、挑灯看剑、英勇杀敌的气概,他们激发了自己的爱国情怀,作者热切希望冲上前线,奋勇杀敌,打击日寇;同时表达了对时局的担忧和对未来的期望,希望有更强大的力量,有更具凝聚力的精神,团结抗战,打败敌人,保卫好自己的家园。

评价:作者的爱国情怀值得肯定。在回忆童年生活的篇章里也回荡着爱国主义的激越旋律,催人奋进。作者没有只是沉浸在对美好童年生活的回忆中,也没有单纯追慕古代名将挑灯看剑、塞外点兵、令胡人不敢南下的功绩,而是由追忆历史转而表现国难现实,并大声疾呼,表达了爱国热情。这种情感在今天也是不可缺少的。

(4)本文标题点明了文章的写作对象,也是贯穿全文的线索。

【点评】文章标题可能有的作用:

1、交代文章主要内容;揭示(暗示)文章主旨。

2、交代故事发生的环境。

3、点明行文线索或感情线索。

4、确定文章描写对象,确定文章的感情基调。

5、交代故事发生的环境。

6、设置悬念,吸引读者;富有哲理,引人思考。

六.现代文阅读(共1小题)

11.阅读下面的文章,回答下列各小题。

回家

徐风

①已近年关,隐藏在大山褶皱里的小县城年味渐浓。火车的汽笛声频繁地响起。一条悠长的巷道里藏着几户人家。一座陈旧的小四合院里传来清脆的电话铃声。

②妈,再过一两个小时我们就到家了,晚饭回家吃,一年没吃到您做的饭了,呵呵。

③你这孩子,咋突然就改主意了?不早讲,也好让妈提前高兴着,刚才还和苗苗念叨呢,苗苗一直想去看你们呢。

④不是想给您个惊喜吗,呵呵。

⑤好好好,妈这就准备去。苗苗奶奶放下电话,苗苗,你都听到了吧,你爸妈一会就到家喽,自己好好玩,奶奶给你做好吃的。奶奶脸上的皱纹一下全舒展开了。

⑥五岁的苗苗听说爸妈要回家了,高兴得手舞足蹈,冲向大门口。奶奶扶起被门槛绊倒的孙子,轻拍了下孙子的小脑瓜,乐呵呵跑进了厨房。

⑦就是,有钱没钱也得回家过年嘛。你们不记挂妈,不记挂苗苗,俺祖孙俩可天天伸脖子盼呢。苗苗奶奶一边自言自语,一边恨不得手脚并用地忙活。一切准备就绪,额头上竟沁出了一层细密的汗珠。瞅着还算丰盛的菜肴,关键都是儿子媳妇爱吃的,喜滋滋地擦了擦汗,又捶了几下腰,却并不急着点火。天寒地冻的,等着儿子媳妇回家边炒边吃。也就在此时她才忽然想起小孙子,好像老一会没听到动静了,心里不知咋的“咯噔”一下,边喊边出了厨房,无人应答。

⑧苗苗奶奶翻遍了满屋满院,犄角旮旯,仍不见小孙子人影,便心慌慌地跑出院子,挨家挨户寻找。邻居们都是一样的答案,她大声呼喊着追出巷子,来到街上,四下里飞速扫了一遍,眼里满是失望和惊恐。

⑨这个节骨眼上孙子要是出点啥事,这个年还咋过?我咋向他爸妈交代?老天爷啊!苗苗奶奶双腿如灌了铅,“扑通”瘫坐在地上。

⑩天色渐晚,还飘起了雪花。

咱这儿就巴掌大的地方,何况还报了警,他们很快就能把苗苗找到的。

邻居们正在不住地安慰着精神几乎失控的苗苗奶奶,一阵急促的铃声骤然响起。

真悬哪!苗苗奶奶哆嗦着手听完电话,扯着电话线瘫倒在地。

邻居们急忙把苗苗奶奶搀起来,问:咋了?到底说啥了?

孩子在车站警务室呢!苗苗奶奶带着哭腔说。

咱咋就没想到呢?车站离这里不是很远。

敢情这孩子是去接站了,等不及了。

哎哟喂,你说这么点小孩,幸亏被警察发现了。

麻烦你们帮我再守会家,我去把孩子弄回来。苗苗奶奶边说边往外走。

让老刘守着,我们几个陪你一块去吧,天黑路滑的。几个热心的邻居前后撵了上去。

工夫不大,一行人来到警务室。还未进门,苗苗奶奶就发现小孙子坐在沙发上伸着长长的舌头,正“吧唧吧唧”地舔着棒棒糖。

苗苗奶奶气不打一处来,紧走几步,推门闯了进去,也忘了跟警察道谢,一把将苗苗从沙发上拖下来,抬手屁股上就一巴掌:你个小冤家,差点把奶奶吓死!

奶奶不讲理,我又没做错事。反应过来的苗苗咧着嘴委屈地辩解。

还没错呢?奶奶又举起巴掌。

孩子毕竟小嘛,没丢就万幸了。邻居劝住苗苗奶奶。

警察抱起苗苗,笑说:大娘,消消气,您往别处想想看,孩子今天这个举动是不是挺招人疼?他跟我们讲他爸爸电话里说给您一个惊喜,他也要给他爸妈一个惊喜呢。多乖,多懂事。

苗苗奶奶瞅着警察怀里噘着嘴巴、抽抽噎噎的小孙子,忍不住老泪直流。

此时,“呜﹣﹣呜﹣﹣”似是火车进站的汽笛响起,雪花也越发欢快起来。

(选自《羊城晚报》,有改动)

(1)小说中哪些内容暗示了苗苗会去车站接爸妈?请简要回答。

(2)分析下列句子中加点词语所反映的人物心理。

①苗苗奶奶双腿如灌了铅,“扑通”瘫坐在地上。

②苗苗奶奶哆嗦着手听完电话,扯着电话线瘫倒在地。

(3)小说中两处画线句写雪花,各有什么作用?

(4)关于小说主题,有以下三种说法。你同意哪一种?请简述理由。

第一种:表现苗苗一家感人至深的亲情。

第二种:体现邻里之间相互关爱的人间温情。

第三种:反映留守家庭的生存现状,引发人们的关注与思考。

【解答】(1)本题考查信息的筛选。解答此题可在整体感知文本内容的基础上,留意奶奶与苗苗的细小行为的描写。

“刚才还和苗苗念叨呢,苗苗一直想去看你们呢”“五岁的苗苗听说爸妈要回家了,高兴得手舞足蹈,冲向大门口”“你们不记挂妈,不记挂苗苗,俺祖孙俩可天天伸脖子盼呢”这些句子都可以看出,苗苗对爸妈的思念,暗示了他有可能会去接站。

(2)本题考查人物心理活动的揣摩。解答此题要结合事件来分析。

①句,是因为突然在儿子与媳妇要回家时,找不到孙子而无比的惊恐害怕,同时也为自己只顾在厨房忙碌而忽视了孩子心里感到自责,自我感觉事情重大,所以“瘫坐”。

②句,是在得知孙子下落时,她知道了自己的孙子在车站,心里如释重负,所以一下“瘫倒”。

(3)本题考查景物描写的作用分析。文章中运用环境描写,作用一般有:①交代事情发生的地点或背景,增加事情的真实性。②渲染气氛,烘托人物的心情。③寄托人物的思想感情。④反映人物的性格或品质。⑤推动情节的发展。⑥深化作品主题。

第一处写雪花,交代了当时的天气,陪衬出奶奶的焦虑与恐慌心理;第二处出现在结尾,此时苗苗已找到,火车已进站,用雪花来渲染轻松、欢快的气氛,衬托出找到苗苗、一家人即将团聚的愉悦。

(4)本题考查文章主旨的理解。这是一道半开放题,题目中给出的三种理解都正确,关键在于表述的理由要充分。

同意第一种说法,可抓住奶奶与苗苗的行为阐述理由;同意第二种说法,可从寻找苗苗的过程阐述理由,抓住邻居们的行为分析;同意第三种说法,则要从分析人物行为的深层原因入手。

答案:

(1)时常念叨,一直想去看望爸妈;听到电话里爸妈要给奶奶惊喜的话;听说爸妈回家,他冲到了大门口;天天伸长脖子盼爸妈回家;奶奶到处找不到苗苗。

(2)①因找不到孙子而惊恐害怕、万分自责的心理。

②得知孙子下落时如释重负而又后怕的心理。

(3)第一处,交代了当时的天气状况,加深了奶奶的焦虑和恐慌。

第二处,渲染了轻松、欢快的气氛,衬托出找到苗苗、一家人即将团聚的愉悦心情。

(4)示例:

①同意第一种说法。理由是小说多处描写了感人至深的亲情:苗苗奶奶精心准备儿子儿媳爱吃的菜肴;苗苗爸妈、苗苗都想给亲人惊喜;苗苗奶奶寻找孙子时焦虑、恐惧、自责、欣慰的心理变化。这些内容既有细腻的关爱,也有对家人的责任和承担,还有久别后急于见到亲人的心情。

②同意第二种说法。理由是文中有不少文字写邻居们在寻找苗苗过程中的热心表现,以及警察对苗苗的悉心照顾,这些都体现了人间处处有温情。

③同意第三种说法。理由是小说通过写苗苗爸妈即将回家时家里发生的故事,反映了留守家庭的生活现状:青壮年外出打工,家人聚少离多;老人小孩得不到充分的关爱和照顾;留守家庭成员对亲情的渴望。留守家庭的生活现状令人担忧,需要社会关注和思考。

【点评】归纳文章主旨最基本的要求是必须首先整体把握全文。要能对所给材料作宏观上的把握,做到对整篇文章了然于胸。这样才能把握文意,领会作者的目的和意图。归纳文章主旨的方法有四种:

1.中心句提炼法

中心句是指一段话或一篇文章中凝练而又能体现中心的一两处语句。抓住中心句就抓住了文章的筋。中心句一般在文章开头,有的甚至就在第一自然段;当然也有在文章尾段,卒章显志的。我们在阅读时,就要注意抓住那些表明作者立场、观点、情感、态度的句子,如果它能统领全文内容,毫无疑问,那就是文章的主旨了。

2.归纳综合法

大多数文章,并不一定有明显的中心句。这就需要归纳综合了。一篇文章,我们把各段落的段意综合起来,然后理清其关系:详与略、铺垫与关键、正与反、映衬与主体等。不论哪种关系,它们都只有一个与写作意图密切相关的中心意思,那就是文章的主旨。

3.背景分析法

文章一般都有明显的时代性,它反映着特定时代的社会生活,同时还反映出特定时代的作者的个性特征。因此,分析组织文章主旨,还要关注作品的时代背景甚至作者的思想背景。

4.形象分析法

以写人为主的文章,往往通过人物形象的刻画来表现主题,分析归纳这类文章的主旨,就应从分析人物形象人手。我们在阅读小说时运用这种方法十分有效。

第1页(共1页)

一.选择题(共4小题)

1.填入下列句子的语句,与上下文衔接最恰当的一项是( )

大型民族歌舞《多彩贵州风》巡演活动拉开序幕,贵州_____的山水风光,_____的特色风物,_____的民族风情从一个个精彩节目中完美展现,现场笑意满满,掌声阵阵。

①醇厚浓郁 ②多彩和谐 ③旖旎。

A.①③② B.③②① C.②①③ D.③①②

2.下列对《回延安》一诗中诗句的分析,不正确的一项是( )

A.“羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大”运用比兴手法,说明延安母亲对延安儿女的养育之恩,同时也写出了延安儿女对延安母亲的眷恋之情。

B.“东山的糜子西山的谷,肩膀上的红旗手中的书”运用对比手法,选取典型事物“糜子”“谷”“红旗”“书”,将当年在延安的生活描摹得形象生动。

C.“对照过去我认不出了你,母亲延安换新衣”写今昔对比,延安旧貌换新颜。“换新衣”形象地写出了延安的巨大变化。

D.“几回回”“羊羔羔”“几根根”“白生生”“一口口”“儿辈辈”等叠词的运用,与“信天游”这种民歌形式相契合,使诗歌体现浓郁的地方特色。

3.选出不是比喻句的一项( )

A.他们朴实得就像那片高粱。

B.乱蛙一样,是蹦跳的脚步。

C.旋风一样,是飞扬的流苏。

D.一捶起来就发狠了,忘情了,没命了!

4.给下列句子选词填空,正确的一项是( )

(1)手抓黄土我不放,紧紧儿________在心窝上。

(2)几回回梦里回延安,双手________定宝塔山。

(3)满心话登时说不出来,一头________在亲人怀。

A.靠 抱 扑 B.贴 搂 靠 C.靠 绕 扎 D.贴 搂 扑

二.基础知识(共2小题)

5.阅读下面材料,按要求答题。

那时自己对人情世故还不懂,好听点说,心还像素丝一样①_______(纯净 纯洁),什么争讼吃官司,是不在自己意识领域的。祖父好,在路上轻易不提斡旋着的事情,倒是一路数着牵牛织女星谈些进京赶考的掌故﹣﹣雪夜驰马,荒jiāo店宿,每每令人忘路之远近。村犬遥遥向灯笼②_______(吠 叫)了,认得了是主人,近前来却又大摇其尾巴。到家常是二更时分。不是夜饭吃完,灯笼还在院子里亮着吗?那种熙熙然庭院的静mù,是一辈子③________(渴慕 思慕)着的。

(1)给文段中加点字注音,根据拼音写汉字。

争讼

斡旋

荒jiāo

静mù

(2)从括号里选择合适的词语填在横线上。

6.分析下面诗句中加点词语的表达效果。

枣园的灯光照人心,/延河滚滚喊“前进”!

三.语言运用(共2小题)

7.选择恰当的词填空。

(1)淡黑的起伏的连山,仿佛是 (a.跳跃 b.踊跃 c.跳起)的铁的兽 脊似的,都远远地向船尾跑去了。

(2)回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又 (a.隐约 b.模糊 c.漂渺)得像一座仙山楼阁,满被红霞 (a.笼 b.遮 c.罩) 着了。

(3)这腰鼓,使冰冷的空气立即变得 (a.火热 b.燥热 c.热烈)了,使恬静的阳光立即变得 (a.倾洒 b.闪烁 c.飞溅)了,使困倦的世 界立即变得 (a.兴奋 b.亢奋 c.振奋)了。

8.西北现在好像成了贫困落后的代名词,《安塞腰鼓》作者为什么还要这样歌颂西北汉子?联系当今“走进西部,开发西部”的现象,请谈谈你的看法。

四.名著阅读(共1小题)

9.《社戏》中从不同角度描写了江南水乡的月夜美景,由此你能想到一些古诗吗?

a描写江南景色的诗句。(不少于2句)

b带有“月”字的诗句。(不少于2句)

五.解答题(共1小题)

10.阅读课文《灯笼》,完成下列各题。

(1)第一段作者叙写了小时候喜欢火、亮光的情景,请说说这样写的作用。

(2)结合全文,简析作者喜爱灯笼的原因。

(3)文章结尾说:“唉,壮,于今灯笼又不够了。应该数火把,数探海灯,数燎原的一把烈火!”结合文章,分析并评价这句话所表现的作者的观点态度。

(4)如何理解本文的标题?

六.现代文阅读(共1小题)

11.阅读下面的文章,回答下列各小题。

回家

徐风

①已近年关,隐藏在大山褶皱里的小县城年味渐浓。火车的汽笛声频繁地响起。一条悠长的巷道里藏着几户人家。一座陈旧的小四合院里传来清脆的电话铃声。

②妈,再过一两个小时我们就到家了,晚饭回家吃,一年没吃到您做的饭了,呵呵。

③你这孩子,咋突然就改主意了?不早讲,也好让妈提前高兴着,刚才还和苗苗念叨呢,苗苗一直想去看你们呢。

④不是想给您个惊喜吗,呵呵。

⑤好好好,妈这就准备去。苗苗奶奶放下电话,苗苗,你都听到了吧,你爸妈一会就到家喽,自己好好玩,奶奶给你做好吃的。奶奶脸上的皱纹一下全舒展开了。

⑥五岁的苗苗听说爸妈要回家了,高兴得手舞足蹈,冲向大门口。奶奶扶起被门槛绊倒的孙子,轻拍了下孙子的小脑瓜,乐呵呵跑进了厨房。

⑦就是,有钱没钱也得回家过年嘛。你们不记挂妈,不记挂苗苗,俺祖孙俩可天天伸脖子盼呢。苗苗奶奶一边自言自语,一边恨不得手脚并用地忙活。一切准备就绪,额头上竟沁出了一层细密的汗珠。瞅着还算丰盛的菜肴,关键都是儿子媳妇爱吃的,喜滋滋地擦了擦汗,又捶了几下腰,却并不急着点火。天寒地冻的,等着儿子媳妇回家边炒边吃。也就在此时她才忽然想起小孙子,好像老一会没听到动静了,心里不知咋的“咯噔”一下,边喊边出了厨房,无人应答。

⑧苗苗奶奶翻遍了满屋满院,犄角旮旯,仍不见小孙子人影,便心慌慌地跑出院子,挨家挨户寻找。邻居们都是一样的答案,她大声呼喊着追出巷子,来到街上,四下里飞速扫了一遍,眼里满是失望和惊恐。

⑨这个节骨眼上孙子要是出点啥事,这个年还咋过?我咋向他爸妈交代?老天爷啊!苗苗奶奶双腿如灌了铅,“扑通”瘫坐在地上。

⑩天色渐晚,还飘起了雪花。

咱这儿就巴掌大的地方,何况还报了警,他们很快就能把苗苗找到的。

邻居们正在不住地安慰着精神几乎失控的苗苗奶奶,一阵急促的铃声骤然响起。

真悬哪!苗苗奶奶哆嗦着手听完电话,扯着电话线瘫倒在地。

邻居们急忙把苗苗奶奶搀起来,问:咋了?到底说啥了?

孩子在车站警务室呢!苗苗奶奶带着哭腔说。

咱咋就没想到呢?车站离这里不是很远。

敢情这孩子是去接站了,等不及了。

哎哟喂,你说这么点小孩,幸亏被警察发现了。

麻烦你们帮我再守会家,我去把孩子弄回来。苗苗奶奶边说边往外走。

让老刘守着,我们几个陪你一块去吧,天黑路滑的。几个热心的邻居前后撵了上去。

工夫不大,一行人来到警务室。还未进门,苗苗奶奶就发现小孙子坐在沙发上伸着长长的舌头,正“吧唧吧唧”地舔着棒棒糖。

苗苗奶奶气不打一处来,紧走几步,推门闯了进去,也忘了跟警察道谢,一把将苗苗从沙发上拖下来,抬手屁股上就一巴掌:你个小冤家,差点把奶奶吓死!

奶奶不讲理,我又没做错事。反应过来的苗苗咧着嘴委屈地辩解。

还没错呢?奶奶又举起巴掌。

孩子毕竟小嘛,没丢就万幸了。邻居劝住苗苗奶奶。

警察抱起苗苗,笑说:大娘,消消气,您往别处想想看,孩子今天这个举动是不是挺招人疼?他跟我们讲他爸爸电话里说给您一个惊喜,他也要给他爸妈一个惊喜呢。多乖,多懂事。

苗苗奶奶瞅着警察怀里噘着嘴巴、抽抽噎噎的小孙子,忍不住老泪直流。

此时,“呜﹣﹣呜﹣﹣”似是火车进站的汽笛响起,雪花也越发欢快起来。

(选自《羊城晚报》,有改动)

(1)小说中哪些内容暗示了苗苗会去车站接爸妈?请简要回答。

(2)分析下列句子中加点词语所反映的人物心理。

①苗苗奶奶双腿如灌了铅,“扑通”瘫坐在地上。

②苗苗奶奶哆嗦着手听完电话,扯着电话线瘫倒在地。

(3)小说中两处画线句写雪花,各有什么作用?

(4)关于小说主题,有以下三种说法。你同意哪一种?请简述理由。

第一种:表现苗苗一家感人至深的亲情。

第二种:体现邻里之间相互关爱的人间温情。

第三种:反映留守家庭的生存现状,引发人们的关注与思考。

(培优篇)2022-2023学年下学期初中语文人教部编版八年级第一单元练习卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共4小题)

1.填入下列句子的语句,与上下文衔接最恰当的一项是( )

大型民族歌舞《多彩贵州风》巡演活动拉开序幕,贵州_____的山水风光,_____的特色风物,_____的民族风情从一个个精彩节目中完美展现,现场笑意满满,掌声阵阵。

①醇厚浓郁 ②多彩和谐 ③旖旎。

A.①③② B.③②① C.②①③ D.③①②

【解答】本题考查的是语言的连贯,解答这道题我们要整体阅读语段,把握大意,再看局部,照顾前后句,本题给“山水风光”“特色风物”“民族风情”选择修饰词语,首先了解各个词语的含义以及搭配等,“旖旎”本为旌旗随风飘扬的样子,引申为柔和美丽,多用来描写景物。所以修饰“山水风光”,锁定BD,“多彩和谐”中的“和谐”是和睦协调。指的是相互之间的关系。确定“民族风情”的修饰语是“多彩和谐”,

故选:D。

【点评】本题考查了学生对语言的简明、连贯、得体的理解运用,语言的表达要注意句与句的排列组合,注意上下句的联系、衔接和呼应,做到话题统一,句序合理,衔接和呼应自然。

2.下列对《回延安》一诗中诗句的分析,不正确的一项是( )

A.“羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大”运用比兴手法,说明延安母亲对延安儿女的养育之恩,同时也写出了延安儿女对延安母亲的眷恋之情。

B.“东山的糜子西山的谷,肩膀上的红旗手中的书”运用对比手法,选取典型事物“糜子”“谷”“红旗”“书”,将当年在延安的生活描摹得形象生动。

C.“对照过去我认不出了你,母亲延安换新衣”写今昔对比,延安旧貌换新颜。“换新衣”形象地写出了延安的巨大变化。

D.“几回回”“羊羔羔”“几根根”“白生生”“一口口”“儿辈辈”等叠词的运用,与“信天游”这种民歌形式相契合,使诗歌体现浓郁的地方特色。

【解答】ACD.正确;

B.有误,“东山的糜子西山的谷,肩膀上的红旗手中的书”运用比兴手法,“东山的糜子西山的谷”是“我”对当年生活的回忆,“肩膀上的红旗手中的书”是“我”对当年学习生活的回忆,表明了延安对“我”的抚育和培养。

故选:B。

【点评】诗词鉴赏的基本方法:一、了解作者所处时代背景和特定的写作背景。二、把握作者思想特点和诗词创作的风格流派。三、品味词句、把握意象并进而领悟诗词意境。四、探究诗词中景、事、人、典的用意和直接抒情议论的关键句。

3.选出不是比喻句的一项( )

A.他们朴实得就像那片高粱。

B.乱蛙一样,是蹦跳的脚步。

C.旋风一样,是飞扬的流苏。

D.一捶起来就发狠了,忘情了,没命了!

【解答】A.比喻,把“他们”比作“高粱”;

B.比喻,把“蹦跳的脚步”比作“乱蛙”;

C.比喻,把“飞扬的流苏”比作“旋风”;

D.是排比,不是比喻。

故选:D。

【点评】解答此类问题,首先要了解比喻这种修辞的特点,然后结合句子分析。判断一个句子是不是比喻句,关键要看句子里是不是有本体或喻体。

4.给下列句子选词填空,正确的一项是( )

(1)手抓黄土我不放,紧紧儿________在心窝上。

(2)几回回梦里回延安,双手________定宝塔山。

(3)满心话登时说不出来,一头________在亲人怀。

A.靠 抱 扑 B.贴 搂 靠 C.靠 绕 扎 D.贴 搂 扑

【解答】结合第一语境的“心窝”理解,“贴在心窝”搭配正确;

“搂”这一动作体现了作者对塔山的深情;

结合“亲人怀”这一语境理解,选取“扑”这个动作正确。

故选:D。

【点评】此题作答,可紧密结合语境,结合合理想象作答。

二.基础知识(共2小题)

5.阅读下面材料,按要求答题。

那时自己对人情世故还不懂,好听点说,心还像素丝一样①_______(纯净 纯洁),什么争讼吃官司,是不在自己意识领域的。祖父好,在路上轻易不提斡旋着的事情,倒是一路数着牵牛织女星谈些进京赶考的掌故﹣﹣雪夜驰马,荒jiāo店宿,每每令人忘路之远近。村犬遥遥向灯笼②_______(吠 叫)了,认得了是主人,近前来却又大摇其尾巴。到家常是二更时分。不是夜饭吃完,灯笼还在院子里亮着吗?那种熙熙然庭院的静mù,是一辈子③________(渴慕 思慕)着的。

(1)给文段中加点字注音,根据拼音写汉字。

争讼 sòng

斡旋 wò

荒jiāo 郊

静mù 穆

(2)从括号里选择合适的词语填在横线上。

【解答】(1)根据平时积累,结合汉字的规范书写规律,可知“争讼”的“讼”读:sòng;“斡旋”的“斡”读:wò;“荒jiāo”的“jiāo”应写作“郊”;“静mù”的“mù”写作“穆”。

(2)①纯洁:纯粹洁白,没有污点,一般形容内心。纯净:不含杂质;单纯洁净。一般指具体的物品,如水等。此句写“心还像素丝一样”,应选“纯洁”。

②前面有一个词语“村犬”,后面还是用“吠”,这样才和“犬”搭配。

③思慕:感到有强烈的愿望和渴望。渴慕:意思是指一个人非常仰慕某人或某物。强调“敬仰”“仰慕”。此处是对“庭院”的渴望,没有“敬仰”,应选“思慕”。

答案:

(1)sòng wò 郊 穆

(2)纯洁 吠 思慕

【点评】分辨一组近义词,并把它们分别填进不同的句子里面。这样的题目先做有把握的,然后再区分剩下的词语和句子,把词语填进句子里面多读几遍,看看到底怎么填才合适。

6.分析下面诗句中加点词语的表达效果。

枣园的灯光照人心,/延河滚滚喊“前进”!

【解答】《回延安》是一首以陕北民歌“信天游”形式写成的新诗。诗人以饱满的激情,回忆延安的战斗生活,赞颂延安的巨变,展望延安的未来,表现了作者思念“母亲”延安的一片赤子之心,抒发心中对母亲延安的眷恋。“喊”字运用了拟人的修辞手法,写滚滚延河水不断向前,寓意革命形势大发展,表现出一种势不可当的气势。

故答案为:

“喊”字运用了拟人的修辞手法,写滚滚延河水不断向前,寓意革命形势大发展,表现出一种势不可当的气势。

【点评】阅读分析题目是语文常见的题目类型,完成此类题目的关键是要认真阅读短文,了解短文主要内容及所表示的主题,然后结合所给题目分析完成。

三.语言运用(共2小题)

7.选择恰当的词填空。

(1)淡黑的起伏的连山,仿佛是 b (a.跳跃 b.踊跃 c.跳起)的铁的兽 脊似的,都远远地向船尾跑去了。

(2)回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又 c (a.隐约 b.模糊 c.漂渺)得像一座仙山楼阁,满被红霞 c (a.笼 b.遮 c.罩) 着了。

(3)这腰鼓,使冰冷的空气立即变得 b (a.火热 b.燥热 c.热烈)了,使恬静的阳光立即变得 c (a.倾洒 b.闪烁 c.飞溅)了,使困倦的世 界立即变得 b (a.兴奋 b.亢奋 c.振奋)了。

【解答】(1)“跳跃”侧重动作,“踊跃”侧重于形态。“踊跃”与后面的“铁的兽脊”相照应;故此处填写“踊跃”。

(2)“缥缈”“罩”更真实地再现了远距离看满是灯光但却已模糊一片舞台时的情景。故选:“缥缈”“罩”。

(3)分析语境可知,“火热”“热烈”两个词语往往形容气氛。冰冷与燥热形成一组反义词;“恬静”与“飞溅”组成反义词;“困倦”与“亢奋”组成反义词。故选:“燥热”“飞溅”“亢奋”。

答案:

(1)b

(2)cc

(3)bcb

【点评】正确使用词语的基础是能够根据语境辨析词语的意义。汉语词语有许多是多义的,但是到了具体语境中,每个词就只能有一个确定的意义。

8.西北现在好像成了贫困落后的代名词,《安塞腰鼓》作者为什么还要这样歌颂西北汉子?联系当今“走进西部,开发西部”的现象,请谈谈你的看法。

【解答】“走进西部,开发西部”是保障边疆巩固和国家安全的必要措施,关系全国经济社会发展的大局。开发西部有利于推动经济结构的战略性调整,促进地区经济协调发展;有利于改善全国的生态状况,为中华民族的生存和发展创造更好的环境;有利于培育全国统一市场,完善社会主义市场经济体制;有利于进一步扩大对外开放,用好国内外两个市场、两种资源,具有重要的现实意义和深远的历史影响。西部地区的人们要进一步解放思想,增强自我发展能力,在改革开放中走出一条加快发展的新路。

【点评】略

四.名著阅读(共1小题)

9.《社戏》中从不同角度描写了江南水乡的月夜美景,由此你能想到一些古诗吗?

a描写江南景色的诗句。(不少于2句)

b带有“月”字的诗句。(不少于2句)

【解答】答案:

a 日出江花红胜火,春来江水绿如蓝;春风又绿江南岸,明月何时照我还;(重点字:胜)

b 海上生明月,天涯共此时;露从今夜白,月是故乡明(重点字:生)

【点评】本题考查了学生古诗文名句默写能力。学生答题时要正确理解句意,边诵边写,规范书写,认真检查,力求不出错别字。

五.解答题(共1小题)

10.阅读课文《灯笼》,完成下列各题。

(1)第一段作者叙写了小时候喜欢火、亮光的情景,请说说这样写的作用。

(2)结合全文,简析作者喜爱灯笼的原因。

(3)文章结尾说:“唉,壮,于今灯笼又不够了。应该数火把,数探海灯,数燎原的一把烈火!”结合文章,分析并评价这句话所表现的作者的观点态度。

(4)如何理解本文的标题?

【解答】(1)本题考查对文本重点段落的理解。第一段作者叙写了小时候喜欢火、亮光的情景,生动有趣,引起了读者的阅读兴趣,同时也为下文的自己喜爱灯笼作了铺垫,丰富了文章的内容,增添了情趣。

(2)本题考查对文本内容的理解掌握。细读文本可知,小小的灯笼里包含着爷爷、母亲等亲人的关爱与牵挂,同时也表现了作者对这些亲人的感激之情。作者家乡的许多民俗都与灯笼有关,这些都是作者最为美好的回忆。从功用上来看,灯笼可以给人指明方向,给人们带来温暖。同时,灯笼让作者想到辛弃疾醉里挑灯看剑,抗击敌人的情景,激发了作者强烈的爱国热情。

(3)本题考查对重点句子的理解掌握。细读这句话,理解其本义,然后结合上文内容可知,作者对古人挑灯看剑,英勇杀敌的气概,这些人激发了作者的爱国热情,在当前民族危亡的时刻,需要更多的人效仿古人,大家团结起来,一起保卫自己的祖国家园。评价作者的这种观点时,应给予充分的肯定,围绕作者身上的爱国主义精神,并大声疾呼,这种爱国热情在今天也是不可缺少的来表述自己的观点。

(4)本题考查对文本题目的理解。细读全文可知,作者以题目灯笼为线索组织材料,全文都围绕着灯笼来展开叙事抒情。

答案:

(1)丰富了文章内容,增添了情趣,避免叙述的呆板和结构的单调,吸引读者的阅读兴趣;引出下文,为下文叙述喜爱灯笼作铺垫。

(2)①灯笼寄托着祖父、母亲等亲人的慈爱和牵挂,也寄托着作者对亲人的感激之情;②许多乡情民俗与灯笼结下太多的缘分,给作者留下很多美好的回忆;③灯笼能为夜行人指路,温暖他人;④记录、传承着家族历史;⑤引发作者联想起古代将领挑灯看剑、抗击敌人的情景,激发爱国热情。

(3)分析:作者热烈赞颂古代将军塞外点兵、挑灯看剑、英勇杀敌的气概,他们激发了自己的爱国情怀,作者热切希望冲上前线,奋勇杀敌,打击日寇;同时表达了对时局的担忧和对未来的期望,希望有更强大的力量,有更具凝聚力的精神,团结抗战,打败敌人,保卫好自己的家园。

评价:作者的爱国情怀值得肯定。在回忆童年生活的篇章里也回荡着爱国主义的激越旋律,催人奋进。作者没有只是沉浸在对美好童年生活的回忆中,也没有单纯追慕古代名将挑灯看剑、塞外点兵、令胡人不敢南下的功绩,而是由追忆历史转而表现国难现实,并大声疾呼,表达了爱国热情。这种情感在今天也是不可缺少的。

(4)本文标题点明了文章的写作对象,也是贯穿全文的线索。

【点评】文章标题可能有的作用:

1、交代文章主要内容;揭示(暗示)文章主旨。

2、交代故事发生的环境。

3、点明行文线索或感情线索。

4、确定文章描写对象,确定文章的感情基调。

5、交代故事发生的环境。

6、设置悬念,吸引读者;富有哲理,引人思考。

六.现代文阅读(共1小题)

11.阅读下面的文章,回答下列各小题。

回家

徐风

①已近年关,隐藏在大山褶皱里的小县城年味渐浓。火车的汽笛声频繁地响起。一条悠长的巷道里藏着几户人家。一座陈旧的小四合院里传来清脆的电话铃声。

②妈,再过一两个小时我们就到家了,晚饭回家吃,一年没吃到您做的饭了,呵呵。

③你这孩子,咋突然就改主意了?不早讲,也好让妈提前高兴着,刚才还和苗苗念叨呢,苗苗一直想去看你们呢。

④不是想给您个惊喜吗,呵呵。

⑤好好好,妈这就准备去。苗苗奶奶放下电话,苗苗,你都听到了吧,你爸妈一会就到家喽,自己好好玩,奶奶给你做好吃的。奶奶脸上的皱纹一下全舒展开了。

⑥五岁的苗苗听说爸妈要回家了,高兴得手舞足蹈,冲向大门口。奶奶扶起被门槛绊倒的孙子,轻拍了下孙子的小脑瓜,乐呵呵跑进了厨房。

⑦就是,有钱没钱也得回家过年嘛。你们不记挂妈,不记挂苗苗,俺祖孙俩可天天伸脖子盼呢。苗苗奶奶一边自言自语,一边恨不得手脚并用地忙活。一切准备就绪,额头上竟沁出了一层细密的汗珠。瞅着还算丰盛的菜肴,关键都是儿子媳妇爱吃的,喜滋滋地擦了擦汗,又捶了几下腰,却并不急着点火。天寒地冻的,等着儿子媳妇回家边炒边吃。也就在此时她才忽然想起小孙子,好像老一会没听到动静了,心里不知咋的“咯噔”一下,边喊边出了厨房,无人应答。

⑧苗苗奶奶翻遍了满屋满院,犄角旮旯,仍不见小孙子人影,便心慌慌地跑出院子,挨家挨户寻找。邻居们都是一样的答案,她大声呼喊着追出巷子,来到街上,四下里飞速扫了一遍,眼里满是失望和惊恐。

⑨这个节骨眼上孙子要是出点啥事,这个年还咋过?我咋向他爸妈交代?老天爷啊!苗苗奶奶双腿如灌了铅,“扑通”瘫坐在地上。

⑩天色渐晚,还飘起了雪花。

咱这儿就巴掌大的地方,何况还报了警,他们很快就能把苗苗找到的。

邻居们正在不住地安慰着精神几乎失控的苗苗奶奶,一阵急促的铃声骤然响起。

真悬哪!苗苗奶奶哆嗦着手听完电话,扯着电话线瘫倒在地。

邻居们急忙把苗苗奶奶搀起来,问:咋了?到底说啥了?

孩子在车站警务室呢!苗苗奶奶带着哭腔说。

咱咋就没想到呢?车站离这里不是很远。

敢情这孩子是去接站了,等不及了。

哎哟喂,你说这么点小孩,幸亏被警察发现了。

麻烦你们帮我再守会家,我去把孩子弄回来。苗苗奶奶边说边往外走。

让老刘守着,我们几个陪你一块去吧,天黑路滑的。几个热心的邻居前后撵了上去。

工夫不大,一行人来到警务室。还未进门,苗苗奶奶就发现小孙子坐在沙发上伸着长长的舌头,正“吧唧吧唧”地舔着棒棒糖。

苗苗奶奶气不打一处来,紧走几步,推门闯了进去,也忘了跟警察道谢,一把将苗苗从沙发上拖下来,抬手屁股上就一巴掌:你个小冤家,差点把奶奶吓死!

奶奶不讲理,我又没做错事。反应过来的苗苗咧着嘴委屈地辩解。

还没错呢?奶奶又举起巴掌。

孩子毕竟小嘛,没丢就万幸了。邻居劝住苗苗奶奶。

警察抱起苗苗,笑说:大娘,消消气,您往别处想想看,孩子今天这个举动是不是挺招人疼?他跟我们讲他爸爸电话里说给您一个惊喜,他也要给他爸妈一个惊喜呢。多乖,多懂事。

苗苗奶奶瞅着警察怀里噘着嘴巴、抽抽噎噎的小孙子,忍不住老泪直流。

此时,“呜﹣﹣呜﹣﹣”似是火车进站的汽笛响起,雪花也越发欢快起来。

(选自《羊城晚报》,有改动)

(1)小说中哪些内容暗示了苗苗会去车站接爸妈?请简要回答。

(2)分析下列句子中加点词语所反映的人物心理。

①苗苗奶奶双腿如灌了铅,“扑通”瘫坐在地上。

②苗苗奶奶哆嗦着手听完电话,扯着电话线瘫倒在地。

(3)小说中两处画线句写雪花,各有什么作用?

(4)关于小说主题,有以下三种说法。你同意哪一种?请简述理由。

第一种:表现苗苗一家感人至深的亲情。

第二种:体现邻里之间相互关爱的人间温情。

第三种:反映留守家庭的生存现状,引发人们的关注与思考。

【解答】(1)本题考查信息的筛选。解答此题可在整体感知文本内容的基础上,留意奶奶与苗苗的细小行为的描写。

“刚才还和苗苗念叨呢,苗苗一直想去看你们呢”“五岁的苗苗听说爸妈要回家了,高兴得手舞足蹈,冲向大门口”“你们不记挂妈,不记挂苗苗,俺祖孙俩可天天伸脖子盼呢”这些句子都可以看出,苗苗对爸妈的思念,暗示了他有可能会去接站。

(2)本题考查人物心理活动的揣摩。解答此题要结合事件来分析。

①句,是因为突然在儿子与媳妇要回家时,找不到孙子而无比的惊恐害怕,同时也为自己只顾在厨房忙碌而忽视了孩子心里感到自责,自我感觉事情重大,所以“瘫坐”。

②句,是在得知孙子下落时,她知道了自己的孙子在车站,心里如释重负,所以一下“瘫倒”。

(3)本题考查景物描写的作用分析。文章中运用环境描写,作用一般有:①交代事情发生的地点或背景,增加事情的真实性。②渲染气氛,烘托人物的心情。③寄托人物的思想感情。④反映人物的性格或品质。⑤推动情节的发展。⑥深化作品主题。

第一处写雪花,交代了当时的天气,陪衬出奶奶的焦虑与恐慌心理;第二处出现在结尾,此时苗苗已找到,火车已进站,用雪花来渲染轻松、欢快的气氛,衬托出找到苗苗、一家人即将团聚的愉悦。

(4)本题考查文章主旨的理解。这是一道半开放题,题目中给出的三种理解都正确,关键在于表述的理由要充分。

同意第一种说法,可抓住奶奶与苗苗的行为阐述理由;同意第二种说法,可从寻找苗苗的过程阐述理由,抓住邻居们的行为分析;同意第三种说法,则要从分析人物行为的深层原因入手。

答案:

(1)时常念叨,一直想去看望爸妈;听到电话里爸妈要给奶奶惊喜的话;听说爸妈回家,他冲到了大门口;天天伸长脖子盼爸妈回家;奶奶到处找不到苗苗。

(2)①因找不到孙子而惊恐害怕、万分自责的心理。

②得知孙子下落时如释重负而又后怕的心理。

(3)第一处,交代了当时的天气状况,加深了奶奶的焦虑和恐慌。

第二处,渲染了轻松、欢快的气氛,衬托出找到苗苗、一家人即将团聚的愉悦心情。

(4)示例:

①同意第一种说法。理由是小说多处描写了感人至深的亲情:苗苗奶奶精心准备儿子儿媳爱吃的菜肴;苗苗爸妈、苗苗都想给亲人惊喜;苗苗奶奶寻找孙子时焦虑、恐惧、自责、欣慰的心理变化。这些内容既有细腻的关爱,也有对家人的责任和承担,还有久别后急于见到亲人的心情。

②同意第二种说法。理由是文中有不少文字写邻居们在寻找苗苗过程中的热心表现,以及警察对苗苗的悉心照顾,这些都体现了人间处处有温情。

③同意第三种说法。理由是小说通过写苗苗爸妈即将回家时家里发生的故事,反映了留守家庭的生活现状:青壮年外出打工,家人聚少离多;老人小孩得不到充分的关爱和照顾;留守家庭成员对亲情的渴望。留守家庭的生活现状令人担忧,需要社会关注和思考。

【点评】归纳文章主旨最基本的要求是必须首先整体把握全文。要能对所给材料作宏观上的把握,做到对整篇文章了然于胸。这样才能把握文意,领会作者的目的和意图。归纳文章主旨的方法有四种:

1.中心句提炼法

中心句是指一段话或一篇文章中凝练而又能体现中心的一两处语句。抓住中心句就抓住了文章的筋。中心句一般在文章开头,有的甚至就在第一自然段;当然也有在文章尾段,卒章显志的。我们在阅读时,就要注意抓住那些表明作者立场、观点、情感、态度的句子,如果它能统领全文内容,毫无疑问,那就是文章的主旨了。

2.归纳综合法

大多数文章,并不一定有明显的中心句。这就需要归纳综合了。一篇文章,我们把各段落的段意综合起来,然后理清其关系:详与略、铺垫与关键、正与反、映衬与主体等。不论哪种关系,它们都只有一个与写作意图密切相关的中心意思,那就是文章的主旨。

3.背景分析法

文章一般都有明显的时代性,它反映着特定时代的社会生活,同时还反映出特定时代的作者的个性特征。因此,分析组织文章主旨,还要关注作品的时代背景甚至作者的思想背景。

4.形象分析法

以写人为主的文章,往往通过人物形象的刻画来表现主题,分析归纳这类文章的主旨,就应从分析人物形象人手。我们在阅读小说时运用这种方法十分有效。

第1页(共1页)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读