八年级语文下册第三单元名著导读 《经典常谈》课前导读(课件)(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 八年级语文下册第三单元名著导读 《经典常谈》课前导读(课件)(共19张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-29 15:31:51 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

《经典常谈》选择性阅读

第一课时——导读

部编版八年级下册第三单元

朱自清不仅是在新诗和散文创作上卓有成就的文学大家,也是对我国传统文化特别是古典文学有深人研究的学者。《经典常谈》是他在20世纪30年代末到40年代初为中学生撰写的一部介绍我国传统文化经典的著作。全书共13篇,介绍了《说文解字》《周易》《史记》等经典著作,并概述了诸子百家,辞赋和历代诗文的情况,以此展示我国古代思相文化的基本面貌。这本书自出版以来,深受广大读者喜爱,产生了很大影响。下面让我们一起走进这本书,感受《经典常谈》带给我们的魅力。

课堂导读

先生一向在发扬、介绍、修正、推进我国传统文化上做功夫,虽说一点一滴、一瓶一钵,却朴实无夸,极其切实。再加上一副冲淡爽旷的笔墨,往往能把顶笨重的事实或最繁复的理典论,处分得异常轻盈生动,使人读了先生的文章,不惟忘倦,常且可不费力地心领神会。这本《经典常谈》就是我这话一个确切的明证。

——吴小如

书中随处可见那一时代学若共有的严谨的治学方法,并不时闪现真如灼见。他的文化观,历史观,不拘守一家之说,新旧兼容,通达平和,足以给后学者有益的启示。

——钱伯城

名家评论

这本书所说经典,不专指经籍,是用的“经典”二字的广义,包括群经、先秦诸子、几种史书、一些集部,共十三篇。把目录抄在这儿:《说文解字》第一;《周易》第二;《尚书》第三;《诗经》第四;“三礼”第五;“《春秋》三传”第六(国语附);“四书”第七;《战国策》第八;《史记》《汉书》第九;诸子第十;辞赋第十一;诗第十二;文第十三。前头十一篇都就书讲;末了“诗”“文”两篇却只叙述源流,不就书讲,“因为书太多了,没法子一一详论,而集部书的问题也不像经、史、子那样重要,在这儿也无需详论”。

——叶圣陶

此书为古籍之导言,浅明精要,宜于中学生阅读。

名家评论

作者简介

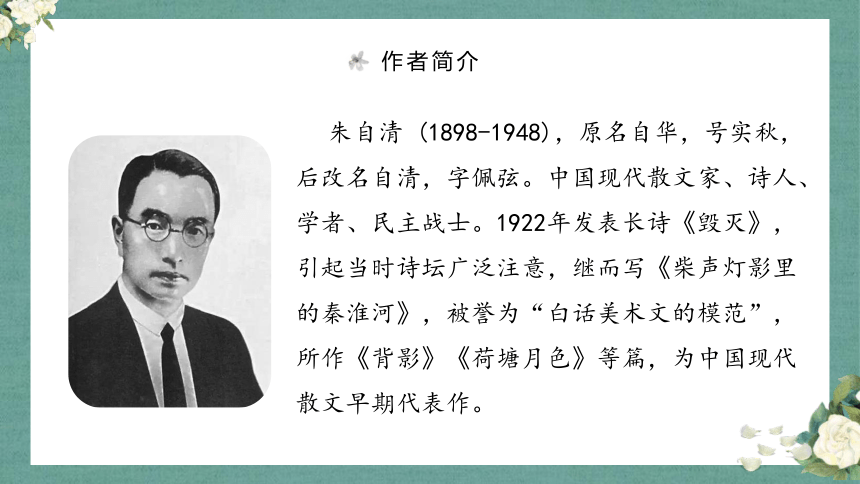

朱自清 (1898-1948),原名自华,号实秋,后改名自清,字佩弦。中国现代散文家、诗人、学者、民主战士。1922年发表长诗《毁灭》,引起当时诗坛广泛注意,继而写《柴声灯影里的秦淮河》,被誉为“白话美术文的模范”,所作《背影》《荷塘月色》等篇,为中国现代散文早期代表作。

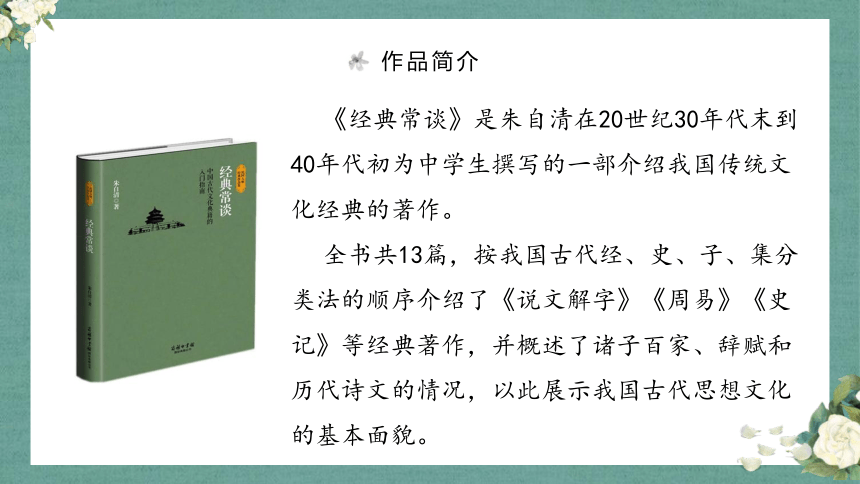

《经典常谈》是朱自清在20世纪30年代末到40年代初为中学生撰写的一部介绍我国传统文化经典的著作。

全书共13篇,按我国古代经、史、子、集分类法的顺序介绍了《说文解字》《周易》《史记》等经典著作,并概述了诸子百家、辞赋和历代诗文的情况,以此展示我国古代思想文化的基本面貌。

作品简介

内容简介

《经典常谈》包括说文解字、周易、尚书、诗经、三礼、春秋三传、四书、战国策、史记汉书、诸子、辞赋、诗、文等十三部分,详细介绍了中国古代文学的发展与历史脉络。文字要言不烦、通俗流畅,讲透我国文化遗产中的典籍精髓。《经典常谈》写于1942年,80年来广为流传,成为普及中国传统文化的启蒙经典。全书通过对经典的梳理与讲解,让读者对古文更亲近、熟悉,从而产生兴趣,是读者概览中国古典文学的首选佳作。此外,书中还特别收录《唐诗三百首》指导大概,以飨读者。

在写作《经典常谈》的1938至1942年间,朱自清不仅同时在国立西南联合大学中文系与其师范学院国文系任教,而且还自1934年开始即参与到国民政府国防设计委员会主持的中小学国文教科书的编写工作中,并在其间发挥了重要作用。

1937年10月,负责统筹这一工作的杨振声建议朱自清“可自己写一些有关中国文化的课文”,这成为了他在日后写作《经典常谈》的直接缘起。而朱自清在写作过程中,自觉遵循的标准也是完成一部“一般的读物”而非“考据的著作”。可见在他的自我期待中,相比于追求学术与文学层面上的价值,此书的主要功能乃是实现对于传统经典的教育普及。

创作背景

①内容简洁精辟。不故作高深。

②不仅有高度和深度,更有大众所能接受的广度。

③这是一本写给中学生看的书,所以普及性和通俗性强。

④语言流利畅达,娓娓道来,常有引人入胜之处。如“他们铺张局势,滔滔不绝,真像背书似的;他们的话,像天花乱坠,有时夸饰,有时诡曲,不问是非,只图激动人主的心。”(《文第十三》)

艺术特色

什么是选择性阅读

我们今天所处的时代,是一个信息爆炸的时代。知识增长大大超过个人的接受速度,引发了学习方式的变革。就读书而来说,选择性阅读变得更加重要。

选择性阅读是一种理性、目的性很强的阅读方式,它往往和阅读者的兴趣、思想、关注点密不可分。

选择性阅读

如何进行选择性阅读

①根据兴趣进行选择。

根据书中吸引你的地方,进行取舍。拿到新书后,第一时间浏览本书的目录,初步了解全书的结构和内容。

例如读《经典常谈》,如果对古代文学感兴趣,可以先读《诗第十二》《文第十三》两篇;如果对历史感兴趣,则可以从 《<战国策>第八》《<史记><汉书>第九》读起。当然,在重点阅读自已感兴趣的部分的同时,也可以注意寻找新的兴趣点,由此扩展到其他部分,进而阅读整本书。比如在读《文第十三》的过程中,对战国时期的说客产生了兴趣,那就不妨回过头去读对这个群体有着更详细介绍的《<战国策>第八》。

选择性阅读

②根据目的进行选择。

根据不同的读书目的,可以选择不同的阅读内容。如与课内学习沟通衔接,或解决学习过程中遇到的某个问题,或为正在开展的研究打开思路、寻找资料,等等。这种情况下,可以直接根据目的去选择书中你最需要的内容来阅读。比如学过 《<诗经>二首》之后,你希望拓展了解关于《诗经》的更多知识,就可以去读《经典常谈》中的《<诗经>第四》;又如你正在与同学开展以汉字文化为主题的研究性学习,就可以去读《经典常谈》中的《<说文解字>第一》。

选择性阅读

③根据目录进行选择。

拿到新书后,第一时间浏览本书的目录,初步了解全书的结构和内容。很多书新增了再版序言,序言中大都会简要介绍本书内容和阅读方法,交给你阅读本书的“钥匙”,你也不妨认真看看这些序言,从中获取阅读“捷径”。

比如《经典常谈》,从目录就能知道,全书十三篇,每篇谈一种或类经典,这样就可以根据兴趣或目的加以选择。但有些书的目录没有提供足够的信息,这就需要先大致浏览全书,了解其概貌,再选择感兴趣的或有需要的部分来精读。

选择性阅读

阅读方法

除了上述阅读方法,还可以用什么方法阅读本书呢?

1.圈点勾画批注法

是古人读书时常用的传统方法,这种读书方法可以凝聚阅读的注意力,便于复习、巩固、考察,也是一种学习方式。

“批注”就是把批语和注释随手批写在书中的空白地方,以帮助理解,深入思考。

阅读方法

除了上述阅读方法,还可以用什么方法阅读本书呢?

2.思维导图法

对每一篇介绍的典籍,用思维导图画出它的前世今生、来龙去脉,对典籍的由来、观点、价值一目了然。

目录扫读

《经典常谈》全书十三篇,每一篇谈一种或一类经典,建议两周读完,每天阅读一章。阅读时,可以进行选择性阅读,精读细读和跳读略读相结合。

对于感兴趣的章节精读细读,拓展阅读。

例如,如果对古代文学,感兴趣,可以重点阅读《诗第十二》《文第十三》两篇,如果对历史感兴趣,可以重点阅读《战国策》《<史记><汉书〉第九》。在精读自己感兴趣的部分的时候,也可以寻找新的兴趣点,由此拓展到整本书阅读。例如,在读《文第十三》的过程中,对战国时期的说客产生兴趣,那就可以去精读《战国策第八》。

阅读指导

阅读任务

1.通读全书后,建立十三部(种)典籍知识卡片,介绍其基本信息

2.运用选择性阅读的方式,选择感兴趣的内容重点阅读,说说你最感兴趣的典籍是哪一部,介绍一下这部经典,说说为什么感兴趣,给你带来怎样的启示和思考。

3.运用圈点批注、思维导图法进行阅读。

4、观看纪录片《典籍里的中国》,结合《经典常谈》说说阅读经典的意义。

课程结束

《经典常谈》选择性阅读

第一课时——导读

部编版八年级下册第三单元

朱自清不仅是在新诗和散文创作上卓有成就的文学大家,也是对我国传统文化特别是古典文学有深人研究的学者。《经典常谈》是他在20世纪30年代末到40年代初为中学生撰写的一部介绍我国传统文化经典的著作。全书共13篇,介绍了《说文解字》《周易》《史记》等经典著作,并概述了诸子百家,辞赋和历代诗文的情况,以此展示我国古代思相文化的基本面貌。这本书自出版以来,深受广大读者喜爱,产生了很大影响。下面让我们一起走进这本书,感受《经典常谈》带给我们的魅力。

课堂导读

先生一向在发扬、介绍、修正、推进我国传统文化上做功夫,虽说一点一滴、一瓶一钵,却朴实无夸,极其切实。再加上一副冲淡爽旷的笔墨,往往能把顶笨重的事实或最繁复的理典论,处分得异常轻盈生动,使人读了先生的文章,不惟忘倦,常且可不费力地心领神会。这本《经典常谈》就是我这话一个确切的明证。

——吴小如

书中随处可见那一时代学若共有的严谨的治学方法,并不时闪现真如灼见。他的文化观,历史观,不拘守一家之说,新旧兼容,通达平和,足以给后学者有益的启示。

——钱伯城

名家评论

这本书所说经典,不专指经籍,是用的“经典”二字的广义,包括群经、先秦诸子、几种史书、一些集部,共十三篇。把目录抄在这儿:《说文解字》第一;《周易》第二;《尚书》第三;《诗经》第四;“三礼”第五;“《春秋》三传”第六(国语附);“四书”第七;《战国策》第八;《史记》《汉书》第九;诸子第十;辞赋第十一;诗第十二;文第十三。前头十一篇都就书讲;末了“诗”“文”两篇却只叙述源流,不就书讲,“因为书太多了,没法子一一详论,而集部书的问题也不像经、史、子那样重要,在这儿也无需详论”。

——叶圣陶

此书为古籍之导言,浅明精要,宜于中学生阅读。

名家评论

作者简介

朱自清 (1898-1948),原名自华,号实秋,后改名自清,字佩弦。中国现代散文家、诗人、学者、民主战士。1922年发表长诗《毁灭》,引起当时诗坛广泛注意,继而写《柴声灯影里的秦淮河》,被誉为“白话美术文的模范”,所作《背影》《荷塘月色》等篇,为中国现代散文早期代表作。

《经典常谈》是朱自清在20世纪30年代末到40年代初为中学生撰写的一部介绍我国传统文化经典的著作。

全书共13篇,按我国古代经、史、子、集分类法的顺序介绍了《说文解字》《周易》《史记》等经典著作,并概述了诸子百家、辞赋和历代诗文的情况,以此展示我国古代思想文化的基本面貌。

作品简介

内容简介

《经典常谈》包括说文解字、周易、尚书、诗经、三礼、春秋三传、四书、战国策、史记汉书、诸子、辞赋、诗、文等十三部分,详细介绍了中国古代文学的发展与历史脉络。文字要言不烦、通俗流畅,讲透我国文化遗产中的典籍精髓。《经典常谈》写于1942年,80年来广为流传,成为普及中国传统文化的启蒙经典。全书通过对经典的梳理与讲解,让读者对古文更亲近、熟悉,从而产生兴趣,是读者概览中国古典文学的首选佳作。此外,书中还特别收录《唐诗三百首》指导大概,以飨读者。

在写作《经典常谈》的1938至1942年间,朱自清不仅同时在国立西南联合大学中文系与其师范学院国文系任教,而且还自1934年开始即参与到国民政府国防设计委员会主持的中小学国文教科书的编写工作中,并在其间发挥了重要作用。

1937年10月,负责统筹这一工作的杨振声建议朱自清“可自己写一些有关中国文化的课文”,这成为了他在日后写作《经典常谈》的直接缘起。而朱自清在写作过程中,自觉遵循的标准也是完成一部“一般的读物”而非“考据的著作”。可见在他的自我期待中,相比于追求学术与文学层面上的价值,此书的主要功能乃是实现对于传统经典的教育普及。

创作背景

①内容简洁精辟。不故作高深。

②不仅有高度和深度,更有大众所能接受的广度。

③这是一本写给中学生看的书,所以普及性和通俗性强。

④语言流利畅达,娓娓道来,常有引人入胜之处。如“他们铺张局势,滔滔不绝,真像背书似的;他们的话,像天花乱坠,有时夸饰,有时诡曲,不问是非,只图激动人主的心。”(《文第十三》)

艺术特色

什么是选择性阅读

我们今天所处的时代,是一个信息爆炸的时代。知识增长大大超过个人的接受速度,引发了学习方式的变革。就读书而来说,选择性阅读变得更加重要。

选择性阅读是一种理性、目的性很强的阅读方式,它往往和阅读者的兴趣、思想、关注点密不可分。

选择性阅读

如何进行选择性阅读

①根据兴趣进行选择。

根据书中吸引你的地方,进行取舍。拿到新书后,第一时间浏览本书的目录,初步了解全书的结构和内容。

例如读《经典常谈》,如果对古代文学感兴趣,可以先读《诗第十二》《文第十三》两篇;如果对历史感兴趣,则可以从 《<战国策>第八》《<史记><汉书>第九》读起。当然,在重点阅读自已感兴趣的部分的同时,也可以注意寻找新的兴趣点,由此扩展到其他部分,进而阅读整本书。比如在读《文第十三》的过程中,对战国时期的说客产生了兴趣,那就不妨回过头去读对这个群体有着更详细介绍的《<战国策>第八》。

选择性阅读

②根据目的进行选择。

根据不同的读书目的,可以选择不同的阅读内容。如与课内学习沟通衔接,或解决学习过程中遇到的某个问题,或为正在开展的研究打开思路、寻找资料,等等。这种情况下,可以直接根据目的去选择书中你最需要的内容来阅读。比如学过 《<诗经>二首》之后,你希望拓展了解关于《诗经》的更多知识,就可以去读《经典常谈》中的《<诗经>第四》;又如你正在与同学开展以汉字文化为主题的研究性学习,就可以去读《经典常谈》中的《<说文解字>第一》。

选择性阅读

③根据目录进行选择。

拿到新书后,第一时间浏览本书的目录,初步了解全书的结构和内容。很多书新增了再版序言,序言中大都会简要介绍本书内容和阅读方法,交给你阅读本书的“钥匙”,你也不妨认真看看这些序言,从中获取阅读“捷径”。

比如《经典常谈》,从目录就能知道,全书十三篇,每篇谈一种或类经典,这样就可以根据兴趣或目的加以选择。但有些书的目录没有提供足够的信息,这就需要先大致浏览全书,了解其概貌,再选择感兴趣的或有需要的部分来精读。

选择性阅读

阅读方法

除了上述阅读方法,还可以用什么方法阅读本书呢?

1.圈点勾画批注法

是古人读书时常用的传统方法,这种读书方法可以凝聚阅读的注意力,便于复习、巩固、考察,也是一种学习方式。

“批注”就是把批语和注释随手批写在书中的空白地方,以帮助理解,深入思考。

阅读方法

除了上述阅读方法,还可以用什么方法阅读本书呢?

2.思维导图法

对每一篇介绍的典籍,用思维导图画出它的前世今生、来龙去脉,对典籍的由来、观点、价值一目了然。

目录扫读

《经典常谈》全书十三篇,每一篇谈一种或一类经典,建议两周读完,每天阅读一章。阅读时,可以进行选择性阅读,精读细读和跳读略读相结合。

对于感兴趣的章节精读细读,拓展阅读。

例如,如果对古代文学,感兴趣,可以重点阅读《诗第十二》《文第十三》两篇,如果对历史感兴趣,可以重点阅读《战国策》《<史记><汉书〉第九》。在精读自己感兴趣的部分的时候,也可以寻找新的兴趣点,由此拓展到整本书阅读。例如,在读《文第十三》的过程中,对战国时期的说客产生兴趣,那就可以去精读《战国策第八》。

阅读指导

阅读任务

1.通读全书后,建立十三部(种)典籍知识卡片,介绍其基本信息

2.运用选择性阅读的方式,选择感兴趣的内容重点阅读,说说你最感兴趣的典籍是哪一部,介绍一下这部经典,说说为什么感兴趣,给你带来怎样的启示和思考。

3.运用圈点批注、思维导图法进行阅读。

4、观看纪录片《典籍里的中国》,结合《经典常谈》说说阅读经典的意义。

课程结束

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读