八年级语文下册第三单元名著导读《经典常谈》试题链接(课件)(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 八年级语文下册第三单元名著导读《经典常谈》试题链接(课件)(共31张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

《经典常谈》选择性阅读

第三课时——试题链接

部编版八年级下册第三单元

1.阅读材料,完成下列小题。诗的源头是歌谣。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。一个人高兴的时候或悲哀的时候,常愿意将自己的心情诉说出来。日常的言语不够劲儿,便用歌唱;一唱三叹的叫别人回肠荡气。唱叹再不够的话,便手也舞起来了,脚也蹈起来了,反正要将劲儿使到了家。碰到节日,大家聚在一起酬神作乐,唱歌的机会更多。或一唱众和,或彼此竞胜。传说葛天氏的乐八章,三个人唱,拿着牛尾,踏着脚,似乎就是描写这种光景的。歌谣越唱越多,虽没有书,却存在人的记忆里。有了现成的歌儿,就可借他人酒杯,浇自己块垒;随时拣一支合式的唱唱,也足可消愁解闷。若没有完全合式的,尽可删一些、改一些,到称意为止。流行的歌谣中往往不同的词句并行不悖,就是为此。可也有经过众人修饰,成为定本的。歌谣真可说是“一人的机锋,多人的智慧”了。歌谣可分为徒歌和乐歌。徒歌是随口唱。徒歌也有节奏,手舞脚蹈便是帮助节奏的;可是乐歌的节奏更规律化些。到了《诗经》时代,有了琴瑟钟鼓,已是洋洋大观了。

歌谣的节奏,最主要的靠重叠或叫复沓;本来歌谣以表情为主,只要翻来覆去将情表到了家就成,用不着废话。重叠可以说原是歌谣的生命,节奏也便建立在这上头。字数的均齐,韵脚的调协,似乎是后来发展出来的。有了这些,重叠才在诗歌里失去主要的地位。有了文字以后,才有人将那些歌谣记录下来,便是最初的写的诗了。(选自朱自清著《经典常谈》)1.材料中,原始歌谣有哪些主要用途?

2.如何理解歌谣是“一人的机锋,多人的智慧”?

3.请结合材料,概括歌谣与最初的诗的不同之处。

抒发情感(消愁解闷),酬神作乐(庆祝节日),唱和竞胜。

歌谣最初是个人心情的诉说;口集众人聚唱,歌谣增多;口经众人修饰,歌谣成为定本。

节奏要求不同:前者主要依靠重叠,后者主要依靠字数均齐、韵脚协调;传播方式不同:前者依靠口口传唱,后者借助文字记录。

2.阅读下面说明文字,完成小题。

宋代的“话本”是白话小说的老祖宗。话本是“说话”的底本;“说话”略同后来的“说书”,也是佛家的影响。唐代佛家向民众宣讲佛典故事,连带说唱,本子夹杂“雅言”和口语,叫做“变文”,“变文”后来也有说唱历史故事及社会故事的。“变文”便是“说话”的源头;“说话”里也还有演说佛典这一派。“说话”是平民的艺术;宋仁宗很爱听,以后便变为专业,大流行起来了。这里面有说历史故事的,有说神怪故事的,有说社会故事的。“说话”渐渐发展,本来由一个或几个同类而不相关联的短故事,引出一个同类而不相关联的长故事的,后来却能将许多关联的故事组织起来,分为“章回”了。这是体制上一个大进步。

话本留存到现在的已经很少,但还足以见出后世的几部小说名著,如元罗贯中的《三国志演义》,明施耐庵的《水浒传》,吴承恩的《西游记》,都是从话本演化出来的;不过这些已是文人的作品,而不是话本了。就中《三国志演义》还夹杂着“雅言”,《水浒传》和《西游记》便都是白话了。这里除《西游记》以设想为主外,别的都可以说是写实的。

这种写实的作风在清代曹雪芹的《红楼梦》里得着充分的发展。《三国志演义》等书里的故事虽然是关联的,却不是联贯的。到了《红楼梦》,组织才更严密了;全书只是一个家庭的故事。虽然包罗万有,而能“一以贯之”。这不但是章回小说,而且是近代所谓“长篇小说”了。白话小说到此大成。

(选自朱自清著《经典常谈》)

1.用简洁的语言概括选文的内容。

2.根据文段提供的相关信息,仿照示例,为“近代长篇小说”下一个定义。

示例:章回小说是由“说话”发展、将许多同类且相关联的短故事组织起来的一个长故事。

介绍了白话小说的起源和形成(过程)。

示例:近代长篇小说是指由文人撰写、组织严密(或:“故事联贯”“一以贯之”)的章回小说。

3.阅读下文,回答问题。

《经典常谈》序(节选)

在中等以上的教育里,经典训练应该是一个必要的项目。经典训练的价值不在实用,而在文化。有一位外国教授说过,阅读经典的用处,就在教人见识经典一番。这是很明达的议论。再说做一个有相当教育的国民,至少对于本国的经典,也有接触的义务。本书所谓经典是广义的用法,包括群经、先秦诸子、几种史书、一些集部;要读懂这些书,特别是经、子,得懂“小学”,就是文字学,所以《说文解字》等书也是经典的一部分。我国旧日的教育,可以说整个儿是读经的教育。经典训练成为教育的唯一的项目,自然偏枯失调;况且从幼童时代就开始,学生食而不化,也徒然摧残了他们的精力和兴趣。新式教育施行以后,读经渐渐废止。民国以来虽然还有一两回中小学读经运动,可是都失败了,大家认为是开倒车。另一方面,教育部制定的初中国文课程标准里却有“使学生从本国语言文字上了解固有文化”的话,高中的标准里更有“培养学生读解古书,欣赏中国文学名著之能力”的话。初、高中的国文教材,从经典选录的也不少。可见读经的废止并不就是经典训练的废止,经典训练不但没有废止,而且扩大了范围,不以经为限,又按着学生程度选材,可以免掉他们囫囵吞枣的弊病。这实在是一种进步。

我国经典,未经整理,读起来特别难,一般人往往望而生畏,结果是敬而远之。朱子似乎见到了这个,他注“四书”,一种作用就是使“四书”普及于一般人。他是成功的,他的“四书”注后来成了小学教科书。又如清初人选注的《史记菁华录》,价值和影响虽然远在“四书”注之下,可是也风行了几百年,帮助初学不少。但到了现在这时代,这些书都不适用了。我们知道清代“汉学家”对于经典的校勘和训诂贡献极大。我们理想中一般人的经典读本——有些该是全书,有些只该是选本、节本——应该尽可能的采取他们的结论:一面将本文分段,仔细的标点,并用白话文作简要的注释。每种读本还得有一篇切实而浅明的白话文导言。这需要见解、学力和经验,不是一个人一个时期所能成就的。商务印书馆编印的一些《学生国学丛书》,似乎就是这番用意,但离我们理想的标准还远着呢。理想的经典读本既然一时不容易出现,有些人便想着先从治标下手。顾颉刚先生用浅明的白话文译《尚书》,又用同样的文体写《汉代学术史略》,用意便在这里。这样办虽然不能教一般人直接亲近经典,却能启发他们的兴趣,引他们到经典的大路上去。这部小书也只是向这方面努力的工作。如果读者能把它当作一只船,航到经典的海里去,编撰者将自己庆幸,在经典训练上,尽了他做尖兵的一份儿。可是如果读者念了这部书,便以为已经受到了经典训练,不再想去见识经典,那就是以筌为鱼,未免辜负编撰者的本心了。

(1)说说第一句话在文中的作用。

(2)体会文中加点词的表达效果。

(3)“经典训练的价值不在实用,而在文化”,你怎样理解“文化”的含义?

(4)联系全文,概述学习经典的重要性。

介绍了白话小说的起源和形成(过程)。

层层逼近,更好地表达作者的观点。

适合时代的,适合学生的合适的内容。

经典训练是中等以上教育的必要项目;见识经典。

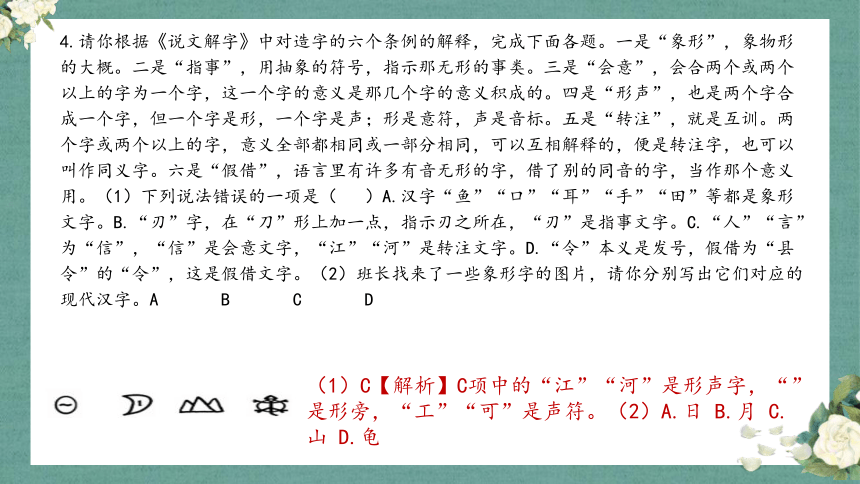

4.请你根据《说文解字》中对造字的六个条例的解释,完成下面各题。一是“象形”,象物形的大概。二是“指事”,用抽象的符号,指示那无形的事类。三是“会意”,会合两个或两个以上的字为一个字,这一个字的意义是那几个字的意义积成的。四是“形声”,也是两个字合成一个字,但一个字是形,一个字是声;形是意符,声是音标。五是“转注”,就是互训。两个字或两个以上的字,意义全部都相同或一部分相同,可以互相解释的,便是转注字,也可以叫作同义字。六是“假借”,语言里有许多有音无形的字,借了别的同音的字,当作那个意义用。(1)下列说法错误的一项是( )A.汉字“鱼”“口”“耳”“手”“田”等都是象形文字。B.“刃”字,在“刀”形上加一点,指示刃之所在,“刃”是指事文字。C.“人”“言”为“信”,“信”是会意文字,“江”“河”是转注文字。D.“令”本义是发号,假借为“县令”的“令”,这是假借文字。(2)班长找来了一些象形字的图片,请你分别写出它们对应的现代汉字。A B C D

(1)C【解析】C项中的“江”“河”是形声字,“”是形旁,“工”“可”是声符。(2)A.日 B.月 C.山 D.龟

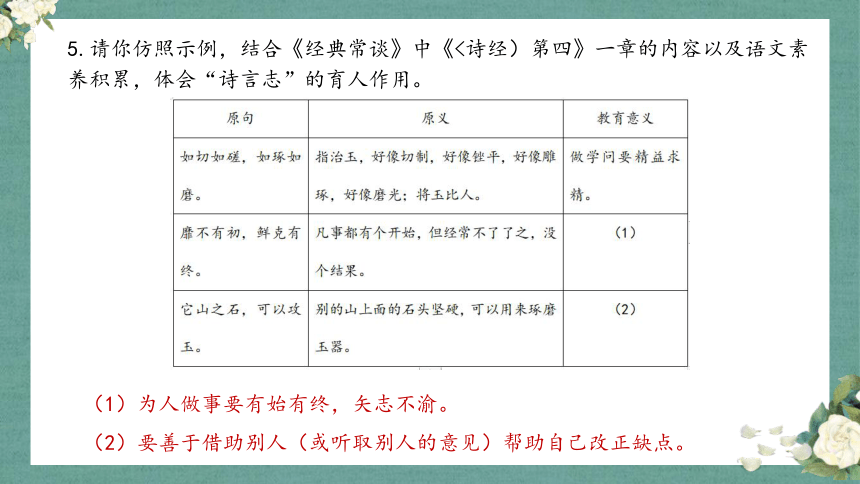

5.请你仿照示例,结合《经典常谈》中《<诗经)第四》一章的内容以及语文素养积累,体会“诗言志”的育人作用。

(1)为人做事要有始有终,矢志不渝。

(2)要善于借助别人(或听取别人的意见)帮助自己改正缺点。

6.下面是你班四位同学读完《经典常谈》中《《春秋>三传第六》~《诸子第十》后的发言,其中有两位同学的说法有误,请你找出并修改。

(1)《春秋》是我国现存的第一部纪传体史书,《左传》相传为左丘明所作,大体依《春秋》而作。

(2)同是儒家的代表人物,在政治学说上,孔子主张“正名主义”,孔子之后的孟子重视圣王的道德,苟子重视圣王的威权。

(3)朱熹认为古时的大学里教“六艺”,小学里教穷理、正心、修己、治人的道理,它们都是实学。

(4)《战国策》是汉代刘向编定的,书中所记的事,从春秋时代至楚汉兴起,共二百零二年。

(1)小语 将“纪传体”改为“编年体”

(2)小畅 将“小学”和“大学”调换位置

7.请你结合下面选自《四书第七》的材料,回答下列问题。

《论语》是孔子弟子们记的。这部书不但显示一个伟大的人格——孔子,并且让读者学习许多做学问做人的节目:如“君子”“仁”“忠恕”,如“时习”“阙疑①”“好古”“隅反”“择善”“困学”等,都是可以终身应用的。《孟子》据说是孟子本人和弟子公孙丑、万章等共同编定的。书中说“仁”兼说“义”,分辨“义”“利”甚严;而辩“性善”,教人求“放心”,影响更大。又说到“养浩然之气”,那“至大至刚”“配义与道”的“浩然之气”,这是修养的最高境界,所谓天人相通的哲理。

【注释】①阙疑:对疑惑不解的东西不妄加评论。

(1)小诗发现材料中的内容可以与之前所学诗文相联系,于是她将二者对照以增进理解,请你帮她补充完整。

①“时习”: ,不亦说乎?

②“义利”: ,于我如浮云。

③“择善”:择其善者而从之, 。

④“仁”:得道者多助, 。

(2)请你根据上面材料,说一说儒家学说对现在的我们有哪些教育意义。

(2)示例:在学习方面,告诫我们要经常学习,热爱学习,善于学习别人的长

学而时习之

不义而富且贵

其不善者而改之

失道者寡助

8.阅读下面的文段,回答问题。

李白用来抒写自己的生活,杜甫用来抒写那个大时代,诗的领域扩大了,价值也增高了。而杜甫写“民间的实在痛苦,社会的实在问题,国家的实在状况,人生的实在希望与恐惧”,更给诗开辟了新世界。

(1)文段体现了杜甫作品写实的几个方面,请结合学过的诗歌分析杜甫诗的写实手法。

(1)示例:《春望》描写了国都沦陷,城池残破,战火纷飞,亲人离散,土地荒芜,百姓流离失所、生活困顿的景象,反映了当时国家的现状,表达了作者忧国忧民、感时伤怀的情感。

(2)朱自清认为杜甫是“继往开来的诗人”,请结合上面语段和名著内容谈谈你对这句话的理解。

(2)示例:杜甫诗歌反映社会问题和时代悲剧,表现广大的实在的人生;他将诗历史化和散文化;且杜甫给诗创造了新的境界,引发后代诗人竞相效仿,对诗歌的发展影响深远。

9.班级开展以“联系《经典常谈》阅读古文经典”的专题探究活动,请你参与并完成以下任务。

【任务一:读楚辞】

(1)文段中的“他”指的是 。

(2)试运用《经典常谈》中的相关内容谈谈《离骚》中“惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”的深层含义。

(2)这句诗的表层含义为:光阴如梭,美人的青春就像日益飘零的草木。屈原将楚怀王比作“美人”,担心的是楚怀王步入衰残的暮年他感叹岁月无情,来日无多,只希望能把握住短暂的人生,做出一番事业,表达了对楚怀王的忠诚和担忧。

屈原

【任务二:读唐诗】

(3)《江雪》的体裁是( )

A.五言绝句 B.五言律诗 C.五言古体诗 D.五言乐府

(4)《经典常谈》中认为“唐人绝句有两种作风:一是铺排,一是含蓄”,你认为《江雪》是铺排还是含蓄?请结合诗歌内容简要分析。

(4)示例:《江雪》是铺排。诗人铺排了“鸟飞绝”“人踪灭”“蓑笠翁”三个印象,突出了“江雪”的幽静,又运用“千山”“万径”“绝”“灭”等词,显得更为幽静。

A

10.请你结合《经典常谈》中对下列古籍的阐述,挑选一本古籍进行深入阅读,并说明原因。

《尚书》《诗经》《战国策》《汉书》

示例:我选《诗经》。《经典常谈》中介绍了《诗经》的来源、构成与特色,经过之前的学习,我们知道《诗经》是中国第一部诗歌总集,是国人诗歌启蒙之,因此深入阅读《诗经》,不仅可以了解先秦人们的生活,从中感悟人生的道理,还可以欣赏其语言美,学习赋、比、兴的表现手法。

11.班级开展“读经典的意义”主题探究活动,你刚读完《经典常谈》一书,请你结合本书的内容,说说中学生阅读中国古代经典的意义。

①可以学习语文知识,比如可以从《说文解字》中了解汉字的造字法和每个字的造字本义;②可以了解当时社会现状,比如可以从《战国策》中了解战国时期盛行策士游说这一历史事实;③可以充实精神内涵,比如读《汉书》,我们可以通过其中古人的故事,感受古人的精神品质,丰富自己的精神世界;④可以提升个人修养,比如从懦家经典中我们可以汲取有关学习、做人等多方面的道理,提升自身修养。

12.阅读下文,回答问题。

“四书”按照普通的顺序是《大学》《中庸》《论语》《孟子》,简称《学》《庸》《论》《孟》。这四种书原来并不在一起,《学》《庸》都在《礼记》里,《论》《孟》单行。

最初用力提倡"四书"的是程颗、程颐兄弟。他们说:"《大学》是孔门的遗书,只有从这部书里,还可以知道古人做学问的程序。从《论》《孟》里虽也可看出一些,但不如这部书的分明易晓。学者必须从这部书入手,才不会走错了路。"这里没提到《中庸》。可是他们是很推尊《中庸》的。他们在另—处说:”《中庸》是孔门传授心法的书,是子思记下来传给孟子的。书中所述的人生哲理,意味深长;会读书的细加玩赏,自然能心领神悟终身受用不尽。"朱子接受二程的见解,加以系统的说明,四种书便贯串起来了。朱子说,有了《大学》的提纲挈领,便能领会《论》《孟》里精微的分别;融贯了《论》《孟》旨趣,也便能领会《中庸》里的心法。不领会《中庸》里的心法,是不能从大处着眼,读天下的书,论天下的事的。

所以朱子将《中庸》放在第三步,和《大学》《论》《孟》合为"四书",作为初学者的基础教本。不过,朱子教人读"四书"为的成人,后来人却重在猎取功名;这是不符合他提倡的本心的。至于顺序变为《学》《庸》《论》《孟》,那是书贾因为《学》《庸》篇页不多,合为一本的缘故;通行既久,居然约定俗成了。

(节选自朱自清《经典常谈·四书》,有删改)

(1)根据材料,概述“四书”的形成过程。

(2)二程和朱子分别是怎样评价《大学》的

(3)请分析本文对读者研读“四书”有哪些指导意义。

《大学》《中庸》原本都在《礼记》里,《论语》《孟子》单行;二程强调《大学》《中庸》的作用;朱子接受二程的见解,加以系统说明,贯串“四书”;书贾改变"四书"顺序,形成通行本。

二程认为,从《大学》可知古人做学问的程序,而且分明易晓,初学者从它入手不会走错路;朱子认为,《大学》提纲挈领,由此能领会《论语》《孟子》的精微分别,进而能领会《中庸》的心法。

研读“四书”,目的是提升人格修养,而非猎取名利;研读“四书”,要理解其内在逻辑,循序渐进;研读“四书”,要从大处着眼,进而读天下书,论天下事。

13.阅读下面《礼记学记》二则,完成各题

【甲】虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困;知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

乙】玉不琢,不成器;人不学,不知道。是故古之王者建国君民,教学为先。《兑命》曰:“念终始典于学①”,其此之谓乎!

【注】①典于学:即“学典”,学习经典。

(1)解释下列加点的字。

①教然后知困________________ ②教学相长_________________

③人不学,不知道___________ ④是故古之王者建国君民____ ____

困惑

相互增长

了解道理

因此

(2) 将下列句子翻译成现代汉语。

①《兑命》曰:“学学半”,其此之谓乎!

②玉不琢,不成器。

(3)下列说法不正确的一项是( )

A. 《礼记》,儒家经典著作之一,是秦汉以前各种礼仪著作的选集,相传为西汉经学家戴圣编纂。

B. 【甲】文中画线句子的朗读节奏是:是故/学然后/知不足,教然后/知困。

C. 【乙】文从教育的作用和地位的角度阐述了“念终始典于学”的观点。

D. 两文都用对偶句,造成铺排效果,增强了文章的气势。

《兑命》说“教别人,占自己学习的一半”,大概说的就是这个道理吧!

如果玉不精心雕琢,就不能成为有用的器物。

B

(4) 甲文先将____________________和_________________作类比,指出了________________________;再从教与学的关系得出______________________的结论,最后以《兑命》里“学学半”的话加以佐证。

嘉肴

至道

学习的重要性

教学相长

14.无衣《诗经 国风 秦风》

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛,与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵,与子偕行!

(1)在我国新冠肺炎疫情肆虐时,国外华人华侨组织向我国捐赠了抗疫物资,在防护服包装上题写了诗句:“岂曰无衣?与子同裳”。结合《无衣》全诗,分析捐赠方题写这一诗句想表达的意思。

①这批物资是目前疫区最需要的防护服,作为医护人员的“战袍”;②表达出华人华侨与祖国同在的情感。

(2)分析《无衣》的写法及作用?

这首诗一共三段,以复沓的形式,表现了秦军战士出征前的高昂士气:他们互相召唤、互相鼓励,舍生忘死、同仇敌忾。是一首慷慨激昂的从军曲!

【参考译文】谁说我们没衣穿?与你同穿那长袍。君王发兵去交战,修整我那戈与矛,杀敌与你同目标。谁说我们没衣穿?与你同穿那内衣。君王发兵去交战,修整我那矛与戟,出发与你在一起。谁说我们没衣穿?与你同穿那战裙。君王发兵去交战,修整甲胄与刀兵,杀敌与你共前进。

15.文言文阅读

冯谖市义

《战国策》

后孟尝君出记①,问门下诸客:“谁习计会(kuài),能为文收责②(zhài)于薛者乎?”冯谖署曰:“能。”孟尝君怪之,曰:“此谁也?”左右曰:“乃歌夫长铗归来者也。”孟尝君笑曰:“客果有能也,吾负之,未尝见也。”请而见之,谢曰:“文倦于事,愦于忧,而性懧(nuò)愚,沉于国家之事,开罪于先生。先生不羞,乃有意欲为收责于薛乎?”冯谖曰:“愿之。”于是约车治装,载券契而行,辞曰:“责毕收,以何市而反?”孟尝君曰:“视吾家所寡有者。”

驱而之薛使吏召诸民当偿者悉来合券券遍合起矫命以责赐诸民。因烧其券。民称万岁。

长驱到齐,晨而求见。孟尝君怪其疾也,衣冠而见之,曰:“责毕收乎?来何疾也!”曰:“收毕矣。”“以何市而反?”冯谖曰;“君之‘视吾家所寡有者’。臣窃计,君宫中积珍宝,狗马实外厩,美人充下陈。君家所寡有者,以义耳!窃以为君市义。”孟尝君曰:“市义奈何?”曰:“今君有区区之薛,不拊爱子其民,因而贾利之。臣窃矫君命,以责赐诸民,因烧其券,民称万岁。乃臣所以为君市义也。”孟尝君不悦,曰:“诺,先生休矣!”

后期年,齐王谓孟尝君曰:“寡人不敢以先王之臣为臣。”孟尝君就国于薛,未至百里,民扶老携幼,迎君道中。孟尝君顾谓冯谖:“先生所为文市义者,乃今日见之。”

【注】①记:文告。 ②责,同“债”。

(1)下列对句中加点词的理解,不正确的一项是( )

A. 吾负之,未尝见也 负:对不起

B. 乃有意欲收责于薛乎 意:打算

C. 臣窃计,君宫中积珍宝 计:计划

D. 孟尝君顾谓冯谖 顾:回头看

(2)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

驱而之薛使吏召诸民当偿者悉来合券券遍合起矫命以责赐诸民

A. 驱而之薛使/吏召诸民/当偿者悉来合券/券遍合/起/矫命以责赐诸民

B. 驱而之薛使/吏召诸民当偿者/悉来合券/券遍合/起矫命以责赐诸民

C. 驱而之薛/使吏召诸民当偿者/悉来合券/券遍合起/矫命以责赐诸民

D. 驱而之薛/使吏召诸民当偿者/悉来合券/券遍合/起/矫命以责赐诸民

C

D

(3)下列对文本内容的理解,不正确的一项是( )

A. 冯谖勇敢自荐去薛地收债时,孟尝君深感惭愧,因为自己还没接见过他。

B. 冯谖核查借据后,假托孟尝君命令将其焚毁,体现了他大胆决断的性格。

C. 冯谖收债回来复命时,孟尝君虽然非常不高兴,但还是要冯谖好好休息。

D. 冯谖为孟尝君买的义,孟尝君回到封地才感受到,说明他缺少远见卓识。

(4)将第三大题文言语段中画横线的句子翻译成现代汉语。

孟尝君怪其疾也,衣冠而见之,曰:“责毕收乎?来何疾也!”

C

孟尝君对他回得这么快感到奇怪,穿戴整齐来接见他,说:“借款收齐了吗?怎么回得这么快呀?”

课程结束

《经典常谈》选择性阅读

第三课时——试题链接

部编版八年级下册第三单元

1.阅读材料,完成下列小题。诗的源头是歌谣。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。一个人高兴的时候或悲哀的时候,常愿意将自己的心情诉说出来。日常的言语不够劲儿,便用歌唱;一唱三叹的叫别人回肠荡气。唱叹再不够的话,便手也舞起来了,脚也蹈起来了,反正要将劲儿使到了家。碰到节日,大家聚在一起酬神作乐,唱歌的机会更多。或一唱众和,或彼此竞胜。传说葛天氏的乐八章,三个人唱,拿着牛尾,踏着脚,似乎就是描写这种光景的。歌谣越唱越多,虽没有书,却存在人的记忆里。有了现成的歌儿,就可借他人酒杯,浇自己块垒;随时拣一支合式的唱唱,也足可消愁解闷。若没有完全合式的,尽可删一些、改一些,到称意为止。流行的歌谣中往往不同的词句并行不悖,就是为此。可也有经过众人修饰,成为定本的。歌谣真可说是“一人的机锋,多人的智慧”了。歌谣可分为徒歌和乐歌。徒歌是随口唱。徒歌也有节奏,手舞脚蹈便是帮助节奏的;可是乐歌的节奏更规律化些。到了《诗经》时代,有了琴瑟钟鼓,已是洋洋大观了。

歌谣的节奏,最主要的靠重叠或叫复沓;本来歌谣以表情为主,只要翻来覆去将情表到了家就成,用不着废话。重叠可以说原是歌谣的生命,节奏也便建立在这上头。字数的均齐,韵脚的调协,似乎是后来发展出来的。有了这些,重叠才在诗歌里失去主要的地位。有了文字以后,才有人将那些歌谣记录下来,便是最初的写的诗了。(选自朱自清著《经典常谈》)1.材料中,原始歌谣有哪些主要用途?

2.如何理解歌谣是“一人的机锋,多人的智慧”?

3.请结合材料,概括歌谣与最初的诗的不同之处。

抒发情感(消愁解闷),酬神作乐(庆祝节日),唱和竞胜。

歌谣最初是个人心情的诉说;口集众人聚唱,歌谣增多;口经众人修饰,歌谣成为定本。

节奏要求不同:前者主要依靠重叠,后者主要依靠字数均齐、韵脚协调;传播方式不同:前者依靠口口传唱,后者借助文字记录。

2.阅读下面说明文字,完成小题。

宋代的“话本”是白话小说的老祖宗。话本是“说话”的底本;“说话”略同后来的“说书”,也是佛家的影响。唐代佛家向民众宣讲佛典故事,连带说唱,本子夹杂“雅言”和口语,叫做“变文”,“变文”后来也有说唱历史故事及社会故事的。“变文”便是“说话”的源头;“说话”里也还有演说佛典这一派。“说话”是平民的艺术;宋仁宗很爱听,以后便变为专业,大流行起来了。这里面有说历史故事的,有说神怪故事的,有说社会故事的。“说话”渐渐发展,本来由一个或几个同类而不相关联的短故事,引出一个同类而不相关联的长故事的,后来却能将许多关联的故事组织起来,分为“章回”了。这是体制上一个大进步。

话本留存到现在的已经很少,但还足以见出后世的几部小说名著,如元罗贯中的《三国志演义》,明施耐庵的《水浒传》,吴承恩的《西游记》,都是从话本演化出来的;不过这些已是文人的作品,而不是话本了。就中《三国志演义》还夹杂着“雅言”,《水浒传》和《西游记》便都是白话了。这里除《西游记》以设想为主外,别的都可以说是写实的。

这种写实的作风在清代曹雪芹的《红楼梦》里得着充分的发展。《三国志演义》等书里的故事虽然是关联的,却不是联贯的。到了《红楼梦》,组织才更严密了;全书只是一个家庭的故事。虽然包罗万有,而能“一以贯之”。这不但是章回小说,而且是近代所谓“长篇小说”了。白话小说到此大成。

(选自朱自清著《经典常谈》)

1.用简洁的语言概括选文的内容。

2.根据文段提供的相关信息,仿照示例,为“近代长篇小说”下一个定义。

示例:章回小说是由“说话”发展、将许多同类且相关联的短故事组织起来的一个长故事。

介绍了白话小说的起源和形成(过程)。

示例:近代长篇小说是指由文人撰写、组织严密(或:“故事联贯”“一以贯之”)的章回小说。

3.阅读下文,回答问题。

《经典常谈》序(节选)

在中等以上的教育里,经典训练应该是一个必要的项目。经典训练的价值不在实用,而在文化。有一位外国教授说过,阅读经典的用处,就在教人见识经典一番。这是很明达的议论。再说做一个有相当教育的国民,至少对于本国的经典,也有接触的义务。本书所谓经典是广义的用法,包括群经、先秦诸子、几种史书、一些集部;要读懂这些书,特别是经、子,得懂“小学”,就是文字学,所以《说文解字》等书也是经典的一部分。我国旧日的教育,可以说整个儿是读经的教育。经典训练成为教育的唯一的项目,自然偏枯失调;况且从幼童时代就开始,学生食而不化,也徒然摧残了他们的精力和兴趣。新式教育施行以后,读经渐渐废止。民国以来虽然还有一两回中小学读经运动,可是都失败了,大家认为是开倒车。另一方面,教育部制定的初中国文课程标准里却有“使学生从本国语言文字上了解固有文化”的话,高中的标准里更有“培养学生读解古书,欣赏中国文学名著之能力”的话。初、高中的国文教材,从经典选录的也不少。可见读经的废止并不就是经典训练的废止,经典训练不但没有废止,而且扩大了范围,不以经为限,又按着学生程度选材,可以免掉他们囫囵吞枣的弊病。这实在是一种进步。

我国经典,未经整理,读起来特别难,一般人往往望而生畏,结果是敬而远之。朱子似乎见到了这个,他注“四书”,一种作用就是使“四书”普及于一般人。他是成功的,他的“四书”注后来成了小学教科书。又如清初人选注的《史记菁华录》,价值和影响虽然远在“四书”注之下,可是也风行了几百年,帮助初学不少。但到了现在这时代,这些书都不适用了。我们知道清代“汉学家”对于经典的校勘和训诂贡献极大。我们理想中一般人的经典读本——有些该是全书,有些只该是选本、节本——应该尽可能的采取他们的结论:一面将本文分段,仔细的标点,并用白话文作简要的注释。每种读本还得有一篇切实而浅明的白话文导言。这需要见解、学力和经验,不是一个人一个时期所能成就的。商务印书馆编印的一些《学生国学丛书》,似乎就是这番用意,但离我们理想的标准还远着呢。理想的经典读本既然一时不容易出现,有些人便想着先从治标下手。顾颉刚先生用浅明的白话文译《尚书》,又用同样的文体写《汉代学术史略》,用意便在这里。这样办虽然不能教一般人直接亲近经典,却能启发他们的兴趣,引他们到经典的大路上去。这部小书也只是向这方面努力的工作。如果读者能把它当作一只船,航到经典的海里去,编撰者将自己庆幸,在经典训练上,尽了他做尖兵的一份儿。可是如果读者念了这部书,便以为已经受到了经典训练,不再想去见识经典,那就是以筌为鱼,未免辜负编撰者的本心了。

(1)说说第一句话在文中的作用。

(2)体会文中加点词的表达效果。

(3)“经典训练的价值不在实用,而在文化”,你怎样理解“文化”的含义?

(4)联系全文,概述学习经典的重要性。

介绍了白话小说的起源和形成(过程)。

层层逼近,更好地表达作者的观点。

适合时代的,适合学生的合适的内容。

经典训练是中等以上教育的必要项目;见识经典。

4.请你根据《说文解字》中对造字的六个条例的解释,完成下面各题。一是“象形”,象物形的大概。二是“指事”,用抽象的符号,指示那无形的事类。三是“会意”,会合两个或两个以上的字为一个字,这一个字的意义是那几个字的意义积成的。四是“形声”,也是两个字合成一个字,但一个字是形,一个字是声;形是意符,声是音标。五是“转注”,就是互训。两个字或两个以上的字,意义全部都相同或一部分相同,可以互相解释的,便是转注字,也可以叫作同义字。六是“假借”,语言里有许多有音无形的字,借了别的同音的字,当作那个意义用。(1)下列说法错误的一项是( )A.汉字“鱼”“口”“耳”“手”“田”等都是象形文字。B.“刃”字,在“刀”形上加一点,指示刃之所在,“刃”是指事文字。C.“人”“言”为“信”,“信”是会意文字,“江”“河”是转注文字。D.“令”本义是发号,假借为“县令”的“令”,这是假借文字。(2)班长找来了一些象形字的图片,请你分别写出它们对应的现代汉字。A B C D

(1)C【解析】C项中的“江”“河”是形声字,“”是形旁,“工”“可”是声符。(2)A.日 B.月 C.山 D.龟

5.请你仿照示例,结合《经典常谈》中《<诗经)第四》一章的内容以及语文素养积累,体会“诗言志”的育人作用。

(1)为人做事要有始有终,矢志不渝。

(2)要善于借助别人(或听取别人的意见)帮助自己改正缺点。

6.下面是你班四位同学读完《经典常谈》中《《春秋>三传第六》~《诸子第十》后的发言,其中有两位同学的说法有误,请你找出并修改。

(1)《春秋》是我国现存的第一部纪传体史书,《左传》相传为左丘明所作,大体依《春秋》而作。

(2)同是儒家的代表人物,在政治学说上,孔子主张“正名主义”,孔子之后的孟子重视圣王的道德,苟子重视圣王的威权。

(3)朱熹认为古时的大学里教“六艺”,小学里教穷理、正心、修己、治人的道理,它们都是实学。

(4)《战国策》是汉代刘向编定的,书中所记的事,从春秋时代至楚汉兴起,共二百零二年。

(1)小语 将“纪传体”改为“编年体”

(2)小畅 将“小学”和“大学”调换位置

7.请你结合下面选自《四书第七》的材料,回答下列问题。

《论语》是孔子弟子们记的。这部书不但显示一个伟大的人格——孔子,并且让读者学习许多做学问做人的节目:如“君子”“仁”“忠恕”,如“时习”“阙疑①”“好古”“隅反”“择善”“困学”等,都是可以终身应用的。《孟子》据说是孟子本人和弟子公孙丑、万章等共同编定的。书中说“仁”兼说“义”,分辨“义”“利”甚严;而辩“性善”,教人求“放心”,影响更大。又说到“养浩然之气”,那“至大至刚”“配义与道”的“浩然之气”,这是修养的最高境界,所谓天人相通的哲理。

【注释】①阙疑:对疑惑不解的东西不妄加评论。

(1)小诗发现材料中的内容可以与之前所学诗文相联系,于是她将二者对照以增进理解,请你帮她补充完整。

①“时习”: ,不亦说乎?

②“义利”: ,于我如浮云。

③“择善”:择其善者而从之, 。

④“仁”:得道者多助, 。

(2)请你根据上面材料,说一说儒家学说对现在的我们有哪些教育意义。

(2)示例:在学习方面,告诫我们要经常学习,热爱学习,善于学习别人的长

学而时习之

不义而富且贵

其不善者而改之

失道者寡助

8.阅读下面的文段,回答问题。

李白用来抒写自己的生活,杜甫用来抒写那个大时代,诗的领域扩大了,价值也增高了。而杜甫写“民间的实在痛苦,社会的实在问题,国家的实在状况,人生的实在希望与恐惧”,更给诗开辟了新世界。

(1)文段体现了杜甫作品写实的几个方面,请结合学过的诗歌分析杜甫诗的写实手法。

(1)示例:《春望》描写了国都沦陷,城池残破,战火纷飞,亲人离散,土地荒芜,百姓流离失所、生活困顿的景象,反映了当时国家的现状,表达了作者忧国忧民、感时伤怀的情感。

(2)朱自清认为杜甫是“继往开来的诗人”,请结合上面语段和名著内容谈谈你对这句话的理解。

(2)示例:杜甫诗歌反映社会问题和时代悲剧,表现广大的实在的人生;他将诗历史化和散文化;且杜甫给诗创造了新的境界,引发后代诗人竞相效仿,对诗歌的发展影响深远。

9.班级开展以“联系《经典常谈》阅读古文经典”的专题探究活动,请你参与并完成以下任务。

【任务一:读楚辞】

(1)文段中的“他”指的是 。

(2)试运用《经典常谈》中的相关内容谈谈《离骚》中“惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”的深层含义。

(2)这句诗的表层含义为:光阴如梭,美人的青春就像日益飘零的草木。屈原将楚怀王比作“美人”,担心的是楚怀王步入衰残的暮年他感叹岁月无情,来日无多,只希望能把握住短暂的人生,做出一番事业,表达了对楚怀王的忠诚和担忧。

屈原

【任务二:读唐诗】

(3)《江雪》的体裁是( )

A.五言绝句 B.五言律诗 C.五言古体诗 D.五言乐府

(4)《经典常谈》中认为“唐人绝句有两种作风:一是铺排,一是含蓄”,你认为《江雪》是铺排还是含蓄?请结合诗歌内容简要分析。

(4)示例:《江雪》是铺排。诗人铺排了“鸟飞绝”“人踪灭”“蓑笠翁”三个印象,突出了“江雪”的幽静,又运用“千山”“万径”“绝”“灭”等词,显得更为幽静。

A

10.请你结合《经典常谈》中对下列古籍的阐述,挑选一本古籍进行深入阅读,并说明原因。

《尚书》《诗经》《战国策》《汉书》

示例:我选《诗经》。《经典常谈》中介绍了《诗经》的来源、构成与特色,经过之前的学习,我们知道《诗经》是中国第一部诗歌总集,是国人诗歌启蒙之,因此深入阅读《诗经》,不仅可以了解先秦人们的生活,从中感悟人生的道理,还可以欣赏其语言美,学习赋、比、兴的表现手法。

11.班级开展“读经典的意义”主题探究活动,你刚读完《经典常谈》一书,请你结合本书的内容,说说中学生阅读中国古代经典的意义。

①可以学习语文知识,比如可以从《说文解字》中了解汉字的造字法和每个字的造字本义;②可以了解当时社会现状,比如可以从《战国策》中了解战国时期盛行策士游说这一历史事实;③可以充实精神内涵,比如读《汉书》,我们可以通过其中古人的故事,感受古人的精神品质,丰富自己的精神世界;④可以提升个人修养,比如从懦家经典中我们可以汲取有关学习、做人等多方面的道理,提升自身修养。

12.阅读下文,回答问题。

“四书”按照普通的顺序是《大学》《中庸》《论语》《孟子》,简称《学》《庸》《论》《孟》。这四种书原来并不在一起,《学》《庸》都在《礼记》里,《论》《孟》单行。

最初用力提倡"四书"的是程颗、程颐兄弟。他们说:"《大学》是孔门的遗书,只有从这部书里,还可以知道古人做学问的程序。从《论》《孟》里虽也可看出一些,但不如这部书的分明易晓。学者必须从这部书入手,才不会走错了路。"这里没提到《中庸》。可是他们是很推尊《中庸》的。他们在另—处说:”《中庸》是孔门传授心法的书,是子思记下来传给孟子的。书中所述的人生哲理,意味深长;会读书的细加玩赏,自然能心领神悟终身受用不尽。"朱子接受二程的见解,加以系统的说明,四种书便贯串起来了。朱子说,有了《大学》的提纲挈领,便能领会《论》《孟》里精微的分别;融贯了《论》《孟》旨趣,也便能领会《中庸》里的心法。不领会《中庸》里的心法,是不能从大处着眼,读天下的书,论天下的事的。

所以朱子将《中庸》放在第三步,和《大学》《论》《孟》合为"四书",作为初学者的基础教本。不过,朱子教人读"四书"为的成人,后来人却重在猎取功名;这是不符合他提倡的本心的。至于顺序变为《学》《庸》《论》《孟》,那是书贾因为《学》《庸》篇页不多,合为一本的缘故;通行既久,居然约定俗成了。

(节选自朱自清《经典常谈·四书》,有删改)

(1)根据材料,概述“四书”的形成过程。

(2)二程和朱子分别是怎样评价《大学》的

(3)请分析本文对读者研读“四书”有哪些指导意义。

《大学》《中庸》原本都在《礼记》里,《论语》《孟子》单行;二程强调《大学》《中庸》的作用;朱子接受二程的见解,加以系统说明,贯串“四书”;书贾改变"四书"顺序,形成通行本。

二程认为,从《大学》可知古人做学问的程序,而且分明易晓,初学者从它入手不会走错路;朱子认为,《大学》提纲挈领,由此能领会《论语》《孟子》的精微分别,进而能领会《中庸》的心法。

研读“四书”,目的是提升人格修养,而非猎取名利;研读“四书”,要理解其内在逻辑,循序渐进;研读“四书”,要从大处着眼,进而读天下书,论天下事。

13.阅读下面《礼记学记》二则,完成各题

【甲】虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困;知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

乙】玉不琢,不成器;人不学,不知道。是故古之王者建国君民,教学为先。《兑命》曰:“念终始典于学①”,其此之谓乎!

【注】①典于学:即“学典”,学习经典。

(1)解释下列加点的字。

①教然后知困________________ ②教学相长_________________

③人不学,不知道___________ ④是故古之王者建国君民____ ____

困惑

相互增长

了解道理

因此

(2) 将下列句子翻译成现代汉语。

①《兑命》曰:“学学半”,其此之谓乎!

②玉不琢,不成器。

(3)下列说法不正确的一项是( )

A. 《礼记》,儒家经典著作之一,是秦汉以前各种礼仪著作的选集,相传为西汉经学家戴圣编纂。

B. 【甲】文中画线句子的朗读节奏是:是故/学然后/知不足,教然后/知困。

C. 【乙】文从教育的作用和地位的角度阐述了“念终始典于学”的观点。

D. 两文都用对偶句,造成铺排效果,增强了文章的气势。

《兑命》说“教别人,占自己学习的一半”,大概说的就是这个道理吧!

如果玉不精心雕琢,就不能成为有用的器物。

B

(4) 甲文先将____________________和_________________作类比,指出了________________________;再从教与学的关系得出______________________的结论,最后以《兑命》里“学学半”的话加以佐证。

嘉肴

至道

学习的重要性

教学相长

14.无衣《诗经 国风 秦风》

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛,与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵,与子偕行!

(1)在我国新冠肺炎疫情肆虐时,国外华人华侨组织向我国捐赠了抗疫物资,在防护服包装上题写了诗句:“岂曰无衣?与子同裳”。结合《无衣》全诗,分析捐赠方题写这一诗句想表达的意思。

①这批物资是目前疫区最需要的防护服,作为医护人员的“战袍”;②表达出华人华侨与祖国同在的情感。

(2)分析《无衣》的写法及作用?

这首诗一共三段,以复沓的形式,表现了秦军战士出征前的高昂士气:他们互相召唤、互相鼓励,舍生忘死、同仇敌忾。是一首慷慨激昂的从军曲!

【参考译文】谁说我们没衣穿?与你同穿那长袍。君王发兵去交战,修整我那戈与矛,杀敌与你同目标。谁说我们没衣穿?与你同穿那内衣。君王发兵去交战,修整我那矛与戟,出发与你在一起。谁说我们没衣穿?与你同穿那战裙。君王发兵去交战,修整甲胄与刀兵,杀敌与你共前进。

15.文言文阅读

冯谖市义

《战国策》

后孟尝君出记①,问门下诸客:“谁习计会(kuài),能为文收责②(zhài)于薛者乎?”冯谖署曰:“能。”孟尝君怪之,曰:“此谁也?”左右曰:“乃歌夫长铗归来者也。”孟尝君笑曰:“客果有能也,吾负之,未尝见也。”请而见之,谢曰:“文倦于事,愦于忧,而性懧(nuò)愚,沉于国家之事,开罪于先生。先生不羞,乃有意欲为收责于薛乎?”冯谖曰:“愿之。”于是约车治装,载券契而行,辞曰:“责毕收,以何市而反?”孟尝君曰:“视吾家所寡有者。”

驱而之薛使吏召诸民当偿者悉来合券券遍合起矫命以责赐诸民。因烧其券。民称万岁。

长驱到齐,晨而求见。孟尝君怪其疾也,衣冠而见之,曰:“责毕收乎?来何疾也!”曰:“收毕矣。”“以何市而反?”冯谖曰;“君之‘视吾家所寡有者’。臣窃计,君宫中积珍宝,狗马实外厩,美人充下陈。君家所寡有者,以义耳!窃以为君市义。”孟尝君曰:“市义奈何?”曰:“今君有区区之薛,不拊爱子其民,因而贾利之。臣窃矫君命,以责赐诸民,因烧其券,民称万岁。乃臣所以为君市义也。”孟尝君不悦,曰:“诺,先生休矣!”

后期年,齐王谓孟尝君曰:“寡人不敢以先王之臣为臣。”孟尝君就国于薛,未至百里,民扶老携幼,迎君道中。孟尝君顾谓冯谖:“先生所为文市义者,乃今日见之。”

【注】①记:文告。 ②责,同“债”。

(1)下列对句中加点词的理解,不正确的一项是( )

A. 吾负之,未尝见也 负:对不起

B. 乃有意欲收责于薛乎 意:打算

C. 臣窃计,君宫中积珍宝 计:计划

D. 孟尝君顾谓冯谖 顾:回头看

(2)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

驱而之薛使吏召诸民当偿者悉来合券券遍合起矫命以责赐诸民

A. 驱而之薛使/吏召诸民/当偿者悉来合券/券遍合/起/矫命以责赐诸民

B. 驱而之薛使/吏召诸民当偿者/悉来合券/券遍合/起矫命以责赐诸民

C. 驱而之薛/使吏召诸民当偿者/悉来合券/券遍合起/矫命以责赐诸民

D. 驱而之薛/使吏召诸民当偿者/悉来合券/券遍合/起/矫命以责赐诸民

C

D

(3)下列对文本内容的理解,不正确的一项是( )

A. 冯谖勇敢自荐去薛地收债时,孟尝君深感惭愧,因为自己还没接见过他。

B. 冯谖核查借据后,假托孟尝君命令将其焚毁,体现了他大胆决断的性格。

C. 冯谖收债回来复命时,孟尝君虽然非常不高兴,但还是要冯谖好好休息。

D. 冯谖为孟尝君买的义,孟尝君回到封地才感受到,说明他缺少远见卓识。

(4)将第三大题文言语段中画横线的句子翻译成现代汉语。

孟尝君怪其疾也,衣冠而见之,曰:“责毕收乎?来何疾也!”

C

孟尝君对他回得这么快感到奇怪,穿戴整齐来接见他,说:“借款收齐了吗?怎么回得这么快呀?”

课程结束

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读