浙教版2022-2023学年第二学期七年级科学”一课一练:2.3 耳和听觉【word,含答案解析】

文档属性

| 名称 | 浙教版2022-2023学年第二学期七年级科学”一课一练:2.3 耳和听觉【word,含答案解析】 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 524.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-01-11 11:41:39 | ||

图片预览

文档简介

一、选择题

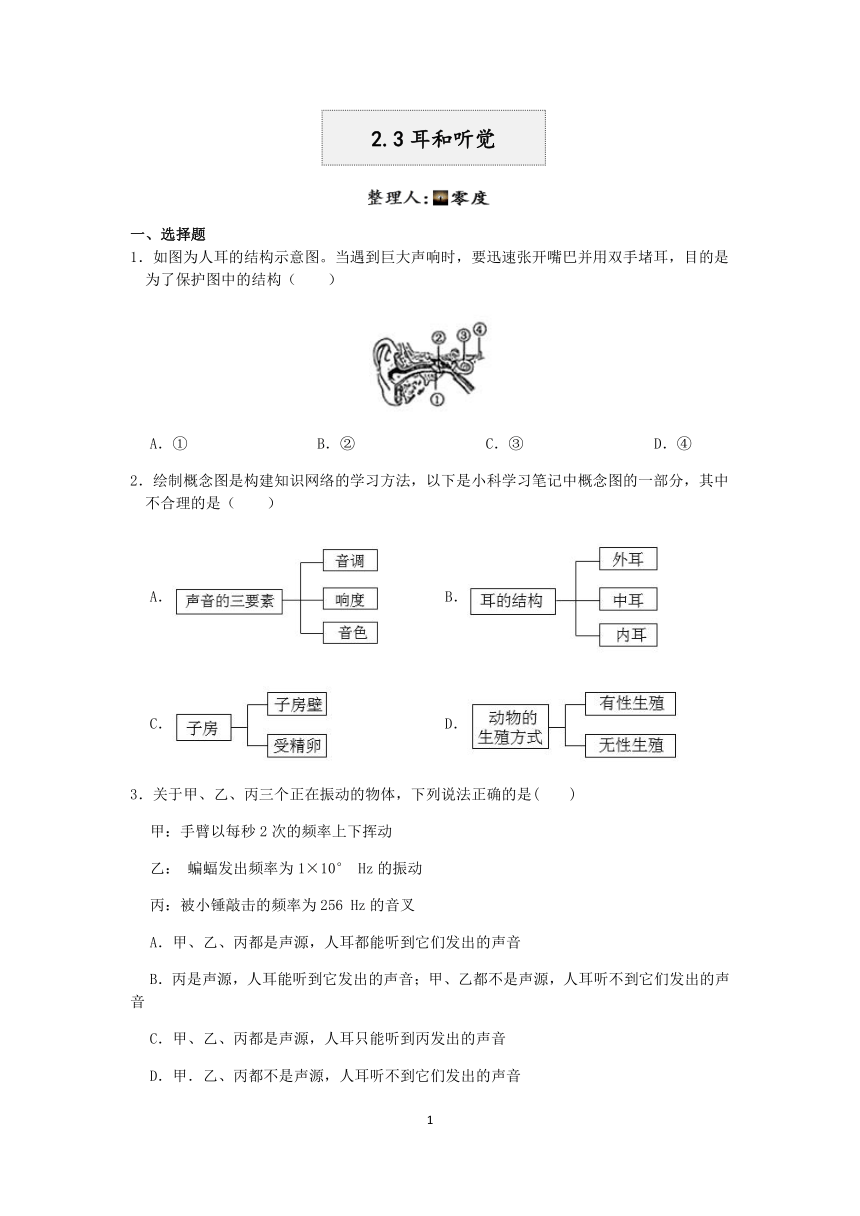

1.如图为人耳的结构示意图。当遇到巨大声响时,要迅速张开嘴巴并用双手堵耳,目的是为了保护图中的结构( )

A.① B.② C.③ D.④

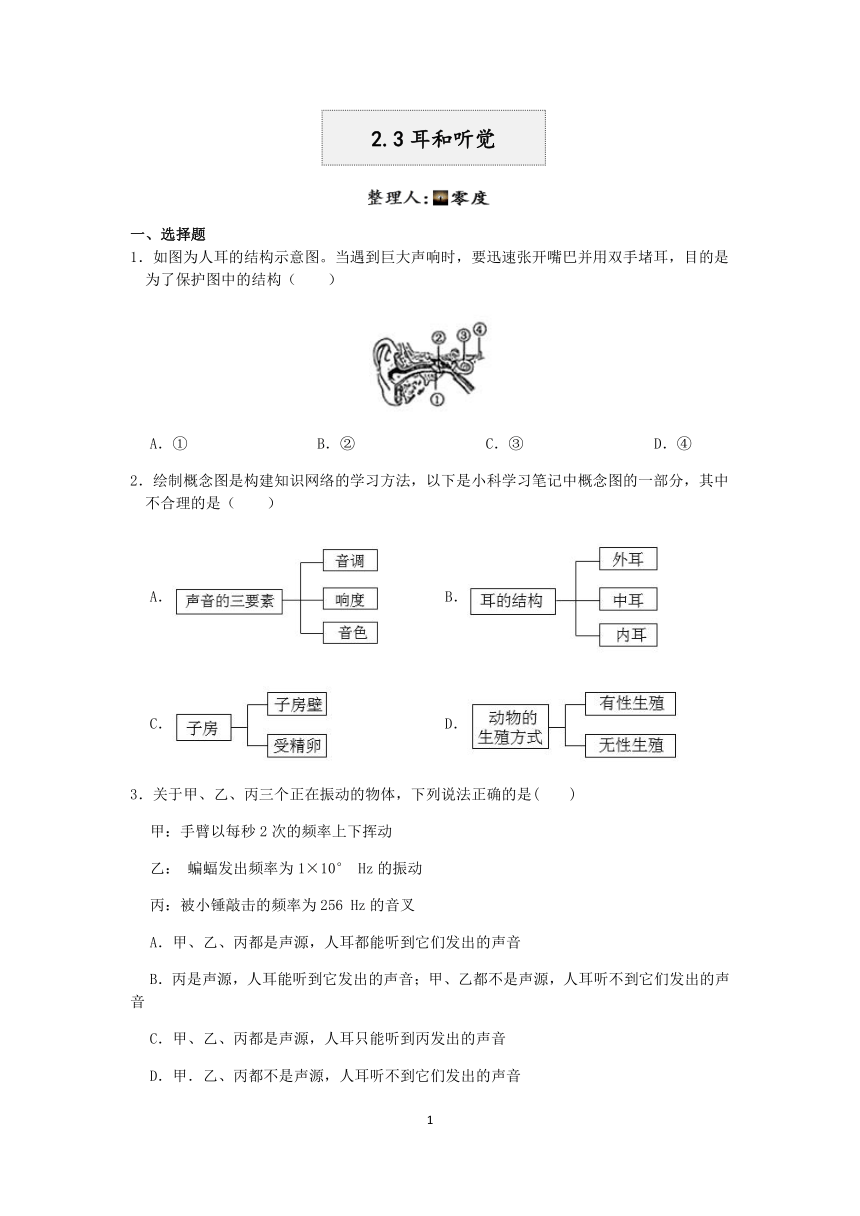

2.绘制概念图是构建知识网络的学习方法,以下是小科学习笔记中概念图的一部分,其中不合理的是( )

A. B.

C. D.

3.关于甲、乙、丙三个正在振动的物体,下列说法正确的是( )

甲:手臂以每秒2次的频率上下挥动

乙: 蝙蝠发出频率为1×10° Hz的振动

丙:被小锤敲击的频率为256 Hz的音叉

A.甲、乙、丙都是声源,人耳都能听到它们发出的声音

B.丙是声源,人耳能听到它发出的声音;甲、乙都不是声源,人耳听不到它们发出的声音

C.甲、乙、丙都是声源,人耳只能听到丙发出的声音

D.甲.乙、丙都不是声源,人耳听不到它们发出的声音

4.飞机起飞时,妈妈让小金嚼口香糖,说这样可以减轻耳朵的不适感。对此分析正确的是( )

A.嚼口香糖可以迅速补充糖分,减轻头晕的症状

B.味觉感受器在甜味的刺激下,产生愉悦的感觉

C.咀嚼时咽鼓管两端气压平衡,减轻鼓膜的不适

D.张嘴时人体内外得以相通,消除压力的差异

5.下列各组中,能表示听觉形成的正常途径是( )

①声波;②听神经;③耳蜗内的听觉感受器;④鼓膜;⑤听小骨;⑥大脑皮层听觉中枢.

A.①→④→⑤→③_→②→⑥ B.①→②→④→⑤→③→⑥

C.①→⑥→⑤→②→③→④ D.①→③→④→⑤→②→⑥

6.下表中列出的是一组音乐的频率,通过讨论总结出下面四个结论,其中正确的是( )

音符 1 2 3 4 5 6 7

音名 do re mi fa sol la si

频率/Hz 256 288 320 341.2 384 426.7 480

A.发声体振动的频率越大,响度越大

B.发声体振动的频率越大,音调越高

C.发声体振动的频率越大,音调越低

D.发声体振动的频率越大,音色越好

7.如图是智能机器人和主持人互动,下列有关说法正确的是 ( )

A.机器人 “说话” 是高科技产品发出的声音,不是由振动产生

B.机器人的声音可以在真空中传播

C.能区分机器人和主持人的声音主要是根据他们的音色不同

D.机器人的声音在空气中传播速度是 3×105千米/秒

8.控制噪声污染应从防止噪声产生、阻断噪声传播和防止噪声进入人耳三个方面着手,下列事例中属于阻断噪声传播的是( )

A.中考期间考场周边工地停止施工

B.飞机场附近居民采用双层真空窗

C.工人工作时戴防噪声耳罩

D.汽车驶入市区禁止鸣喇叭

9.关于声现象,下列说法错误的是( )

A.“未见其人,先闻其声”的主要判断依据是个人不同的音色

B.“震耳欲聋”是指声音的响度大

C.初中阶段男生一般都要经历的“变声期”是指音调发生了改变

D.“轻声细语”指的是降低声音的音调

10.在科学中对声音的特征的描述有“响度、音调、音色”这些词,下列判断中错误的是( )

A.“我这破锣似的喉咙,怕唱不好”,形容发出的声音音色太差

B.“这个蚊子飞来飞去,吵死了”,形容发出的声音响度大

C.“他音起得太高,我唱不上去”,这里的“音”是指声音的音调太高

D.“震耳欲聋”指的是声音响度大

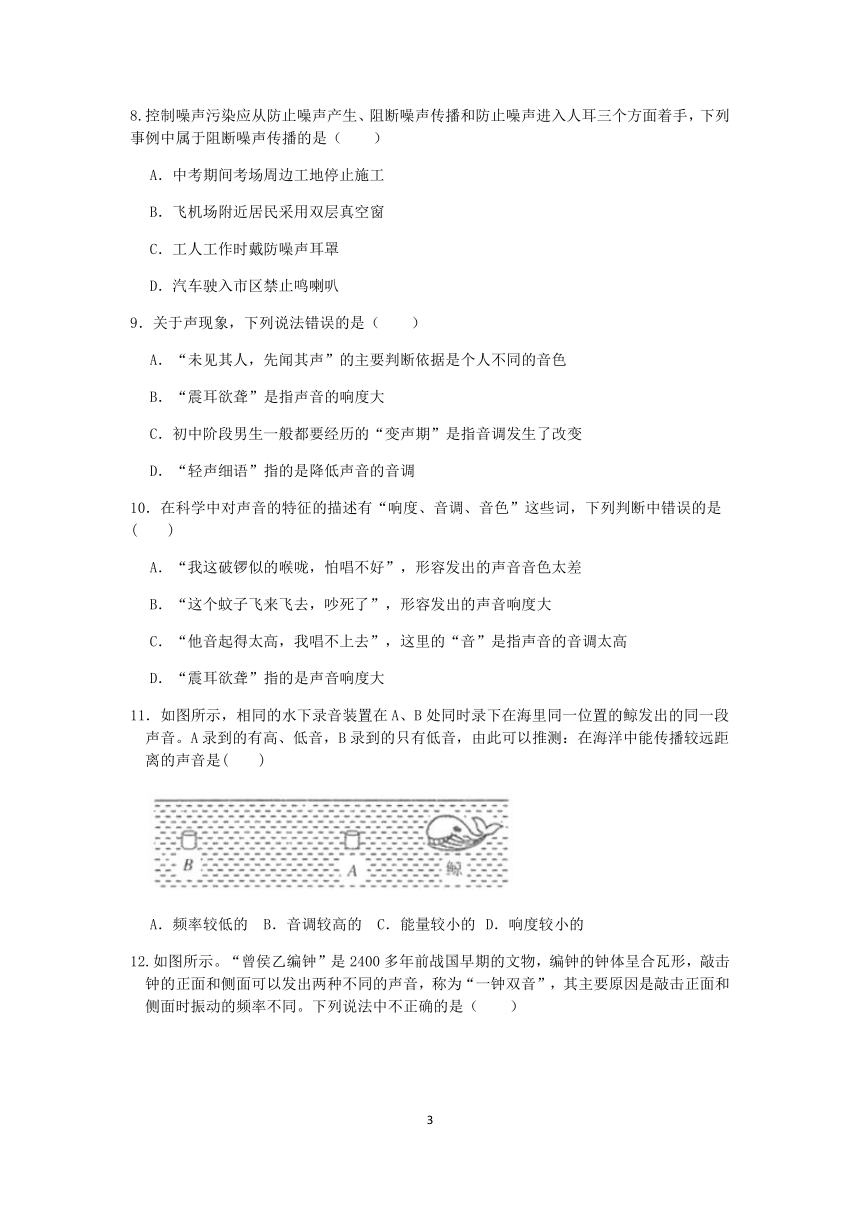

11.如图所示,相同的水下录音装置在A、B处同时录下在海里同一位置的鲸发出的同一段声音。A录到的有高、低音,B录到的只有低音,由此可以推测:在海洋中能传播较远距离的声音是( )

A.频率较低的 B.音调较高的 C.能量较小的 D.响度较小的

12.如图所示。“曾侯乙编钟”是2400多年前战国早期的文物,编钟的钟体呈合瓦形,敲击钟的正面和侧面可以发出两种不同的声音,称为“一钟双音”,其主要原因是敲击正面和侧面时振动的频率不同。下列说法中不正确的是( )

A.听到编钟的声音是通过空气传播的

B.编钟发出优美的声音是由钟体振动产生的

C.敲击体积不同的编钟,响度一定不同

D.敲击编钟的正面和侧面可以发出不同音调的声音

13.下列对图中四幅图的描述不正确的是( )

A.甲图:在太空中的宇航员只能用无线电才能对话,说明真空不能传声

B.乙图:手在小提琴上不同位置按弦,主要目的是改变响度

C.丙图:道路两旁的隔音墙是在传播过程中减弱噪声

D.丁图:B超检查身体应用声能传递信息

二、填空题

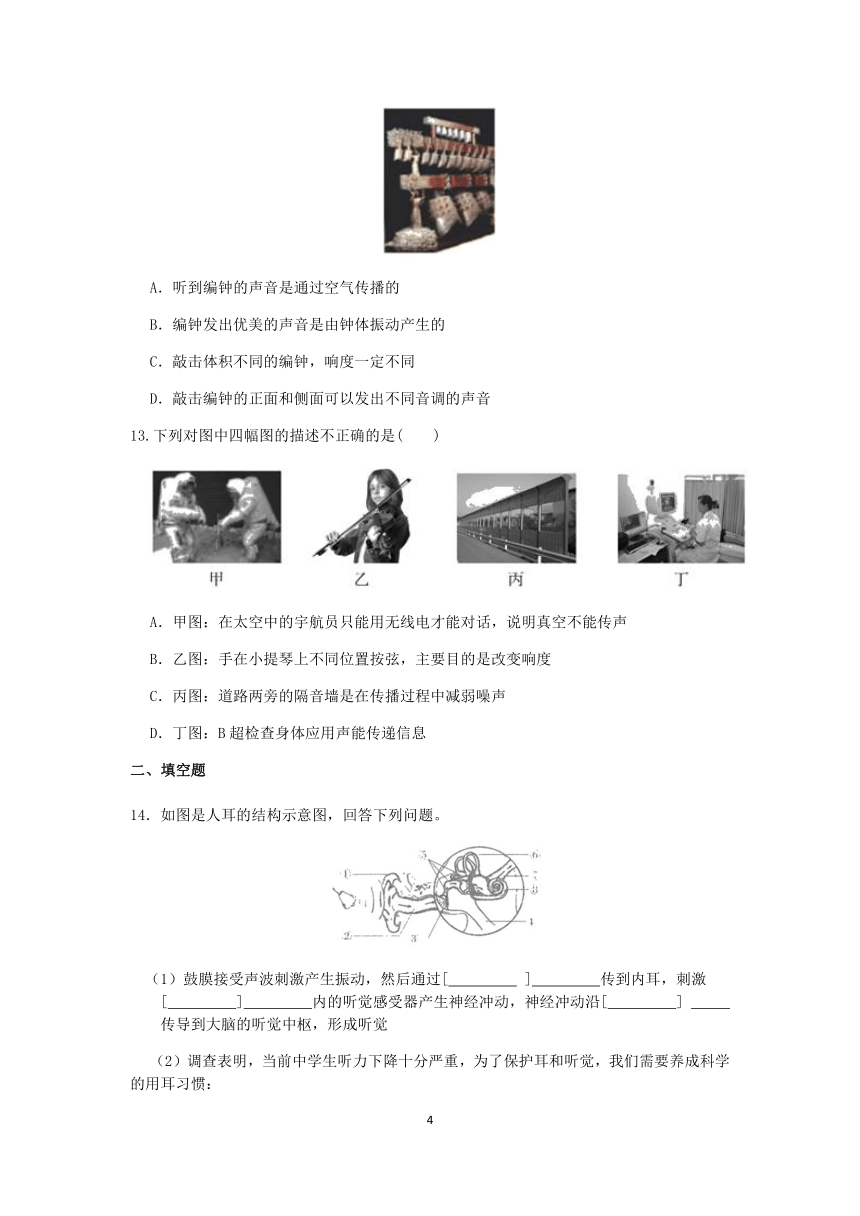

14.如图是人耳的结构示意图,回答下列问题。

(1)鼓膜接受声波刺激产生振动,然后通过[ ] 传到内耳,刺激[ ] 内的听觉感受器产生神经冲动,神经冲动沿[ ] 传导到大脑的听觉中枢,形成听觉

(2)调查表明,当前中学生听力下降十分严重,为了保护耳和听觉,我们需要养成科学的用耳习惯:

①感冒引起鼻咽部炎症时,要及时就医,否则病菌有可能通过 进入中耳引起中耳炎。

②不要经常戴耳机听高分贝的音乐,因为长期如此有可能损伤 ,使听力减退。

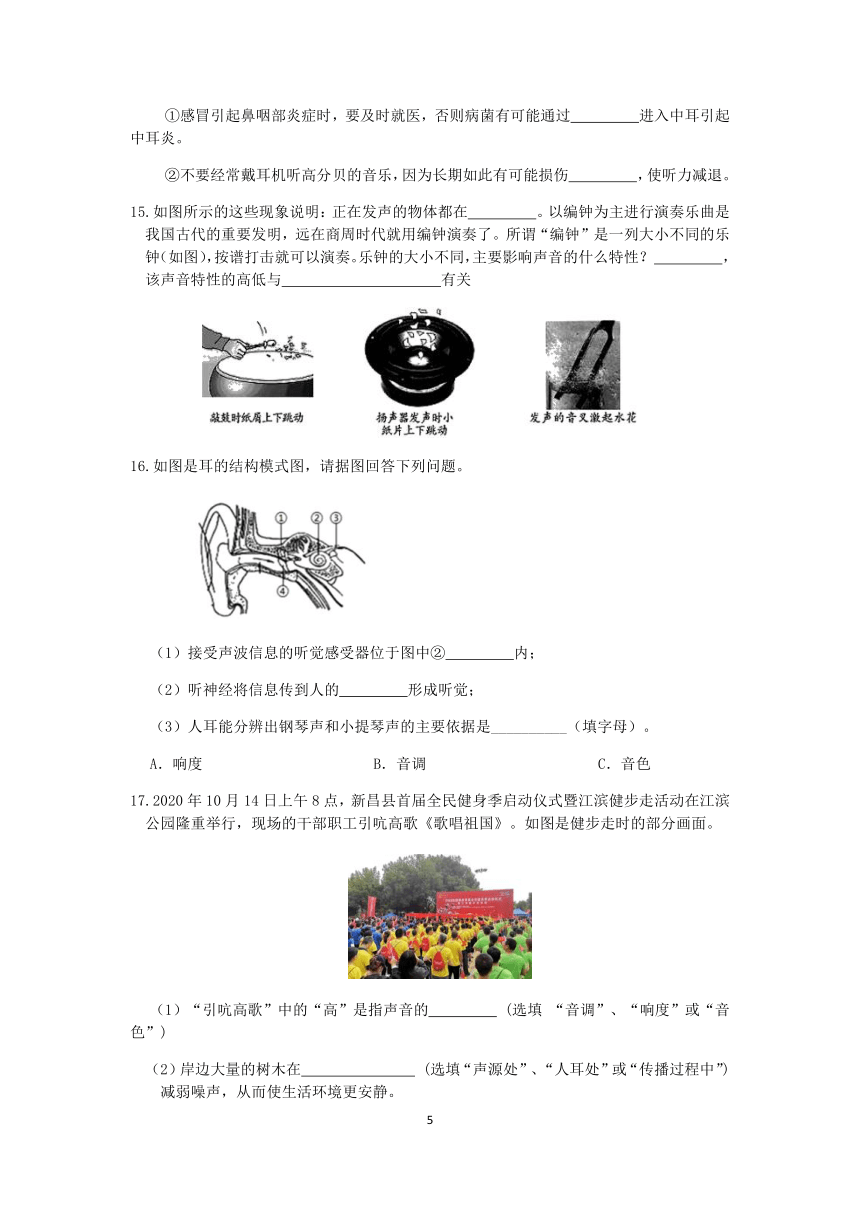

15.如图所示的这些现象说明:正在发声的物体都在 。以编钟为主进行演奏乐曲是我国古代的重要发明,远在商周时代就用编钟演奏了。所谓“编钟”是一列大小不同的乐钟(如图),按谱打击就可以演奏。乐钟的大小不同,主要影响声音的什么特性? ,该声音特性的高低与 有关

16.如图是耳的结构模式图,请据图回答下列问题。

(1)接受声波信息的听觉感受器位于图中② 内;

(2)听神经将信息传到人的 形成听觉;

(3)人耳能分辨出钢琴声和小提琴声的主要依据是__________(填字母)。

A.响度 B.音调 C.音色

17.2020年10月14日上午8点,新昌县首届全民健身季启动仪式暨江滨健步走活动在江滨公园隆重举行,现场的干部职工引吭高歌《歌唱祖国》。如图是健步走时的部分画面。

(1)“引吭高歌”中的“高”是指声音的 (选填 “音调”、“响度”或“音色”)

(2)岸边大量的树木在 (选填“声源处”、“人耳处”或“传播过程中”)减弱噪声,从而使生活环境更安静。

18.如图是形状相似的三个钢笔笔套管,它们的唯一不同就是长度不一样,小龙同学发现:依次口吹这三个笔套时,发出声音的音调越来 越低。小龙在查阅资料后终于弄懂了口吹笔套时,振动发声的物体是笔套内的空气柱。回答下列问题:

(1)根据上述实验现象可得出结论:吹笔套管产生声音的音调跟 有关。

(2)事后小龙根据这个实验在课余时间制作的一个竹笛(如图),在竹管开口①处向管内吹气时,竹笛可以发出美妙的笛声,推拉铁丝环⑥时,音调可以改变,吹奏歌曲.则当布团⑤分别位于a、b、c三个位置时,竹笛发声音调最高的位置 。

实验探究题

19.某学校课外活动兴趣小组在黑暗的实验室里,对透明物体和不透明物体的颜色由什么决定进行了如下探究。

实验一:先后用不同颜色的玻璃对着不同颜色的光进行观察,得到的结果如表一所示。

表一:透明物体的颜色

照射光的颜色 绿色 红色 红色 绿色 白光

玻璃的颜色 绿色 红色 蓝色 红色 黄色

观察到的颜色 绿色 红色 黑色 黑色 黄色

(1)由表一可以得出:透明物体的颜色由 决定。

实验二:将不同颜色的光分别照射到不同颜色的纸上,观察纸的颜色,得到的结果如表二所示。

表二:不透明物体的颜色

照射光的颜色 绿色 红色 蓝色 红色 白光

纸的颜色 绿色 红色 红色 绿色 黄色

观察到的颜色 绿色 红色 黑色 黑色 黄色

(2)由表二可以得出:不透明物体的颜色由 决定。

(3)请你根据上述结论解释,为什么水果店卖西瓜(红瓤)时,总喜欢撑一顶红色半透明的遮阳伞? 。

20.小华学习了有关声音的知识后,对材料的隔音性能很感兴趣,于是他设计了如下实验进行探究,请阅读并回答下列问题。

实验步骤:

①先搜集各种材料,如衣服、报纸、平装书、塑料袋、袜子。

②把闹钟放到一个鞋盒里,将衣服盖在鞋盒上方,然后逐渐远离鞋盒直到听不见滴答声,记下此时人离鞋盒的距离。

③分别将各种材料盖在鞋盒上方,重复以上实验,得到下表的数据:

材料 衣服 报纸 平装书 塑料袋 袜子

听不见滴答声的实际距离/m 2.1 2.8 3.7 5.2 1.2

回答问题:

(1)小华设计的实验利用了离声源越远,听到声音的响度越 (填“ 大”或“小”)的原理。(2)根据小华所得数据可知粗糙的材料比平滑的材料隔音性能 (填“好”或“ 差”),其原因是粗糙的材料吸收声音的性能要比平滑的材料强。

(3)在噪声污染严重的环境里,“隔音”就是为了改变声音的 ,是有效的降噪方法之一。在控制噪声的方法分类中,“隔音”是在 减弱噪声。

(4)“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”描绘出诗人对林泉美景的喜爱。“蝉”和“鸟”的叫声是根据声音的 区分的,茂密的树林有吸声和消声的作用,能在 控制噪声。

四、解答题

21.小闻同学按如图所示将四个相同的玻璃瓶里装水,水面高度不同。用嘴贴着瓶口吹气,如果能分辨出“do(1)、re(2)、mi(3)、fa(4)”四个音阶,就能探究出“音调与空气柱长短的关系”。请回答下列问题:

(1)小闻同学对瓶吹气时会引起 振动。

(2)小闻同学分辨出A、B、C、D四个瓶子中发出的声音分别对应do(1)、re(2)、mi(3)、fa(4)四个音阶,可以得出的结论是: 。

(3)如果改用筷子敲打瓶子,那么音调的排序和贴着瓶口吹气时的音调排序刚好相反,请说明理由。 。

(4)小闻同学利用同一个声音传感器将实验过程中三次敲打瓶子产生的波形图拍了下来,如下图所示,则下列说法正确的是( )

A.三次实验小闻是用不同大小的力度敲击了同一个瓶子

B.三次实验小闻是用相同的力度敲击了不同的瓶子

C.甲、乙两图对应的实验中,小闻敲击瓶子的快慢相同

D.丙图对应实验中,小闻的敲击的瓶子发出的声音尖锐

答案及解析

一、选择题

1.A

【解析】当听到巨大声响时,空气震动剧烈导致耳膜受到的压力突然增大,容易击穿鼓膜.这时张大嘴巴,可以使咽鼓管张开,使外耳道的气压保持平衡,保持鼓膜内外大气压的平衡,以免振破鼓膜,图中①是鼓膜,A符合题意。 故答案为:A

2.C

【解析】A、声音的三要素包括声调、响度、音色,A不符合题意;

B、耳的结构包括内耳、中耳、外耳,B不符合题意;

C、子房包括子房壁和胚珠,C符合题意;

D、动物的生殖方式包括有性生殖和无性生殖,无性生殖比如克隆猴,克隆羊等,D不符合题意。 故答案为:D

3.C

【解析】甲、乙、丙三个物体都在振动,都能发声,因此都是声源。人类的听觉范围为20~20000Hz

,甲的频率为2Hz,乙的频率为105Hz,都在人的听觉范围之外,只有丙的频率在听觉范围内,即人类只能听到丙的声音,故C正确,而A、B、D错误。 故选C。

4.C

【解析】 海拔越高、气压越低.在飞机起飞或降落时,在短时间内,飞机的高度发 生巨大的变化。外界气压也发生巨大变化,而鼓膜内的气压不变,因此容易击穿鼓膜.在飞机起飞或降落时, 妈妈让小金嚼口香糖 ,嚼口香糖可以使咽鼓管张开,因咽鼓管连通咽部和鼓室.这样口腔内的气压即鼓室内的气压与鼓膜外即外耳道的气压保持平衡。保持鼓膜内外大气压的平衡,以免击穿鼓膜。C选项正确,ABD不符合题意。故答案为:C

5.A

【解析】听觉形成的正常途径是声波传递到人耳处,经过外耳道到鼓膜、听小骨,然后到达耳蜗内的听觉感受器,听觉感受把神经冲动传经听神经传到大脑皮层的听觉中枢,从而形成听觉; 故答案为:A。

6.B

【解析】根据音乐知识可知,音符从1到7,音调越来越高。根据表格可知,从1到7,频率越来越大,因此得到结论:发声体振动的频率越大,音调越高,故B正确,而A、C、D错误。故选B。

7.C

【解析】A.任何声音都是由于物体的振动产生的,故A错误;

B.声音的传播需要介质,真空不能传播声音,故B错误;

C.区分机器人和主持人的声音主要通过音色的不同,因为音色由发声体的材料和结构决定,即不同的物体发声的音色不同,故C正确;

D.声音在15℃的空气中的传播速度是340m/s,故D错误。故选C。

8.B

【解析】A.中考期间考场周边工地停止施工,属于防止噪声产生,故A错误;

B.飞机场附近居民采用双层真空窗,属于阻断噪声传播,故B正确;

C.工人工作时戴防噪声耳罩,属于防止噪声入耳,故C错误;

D.汽车驶入市区禁止鸣喇叭,属于防止噪声产生,故D错误。 故选B。

9.D

【解析】A.“未见其人,先闻其声”的主要判断依据是个人不同的特点,也就是根据音色不同,故A正确不合题意;

B.“震耳欲聋”是指声音的响度大,故B正确不合题意;

C.初中阶段男生一般都要经历的“变声期”是指音调发生了改变,故C正确不合题意;

D.“轻声细语”指的是声音的响度小,故D错误符合题意。故选D。

10.B

【解析】A.“我这破锣似的喉咙,怕唱不好”,形容发出的声音音色太差,故A正确不合题意;

B.“这个蚊子飞来飞去,吵死了”,形容发出的声音音调高,故B错误符合题意;

C.“他音起得太高,我唱不上去”,这里的“音”是指声音的音调太高,故C正确不合题意;

D.“震耳欲聋”指的是声音响度大,故D正确不合题意。 故选B。

11.A

【解析】B点时只能听到低音,不能听到高音,即低音传播距离较远。声音的高低叫音调,由频率大小决定,因此频率低的传播距离更远,故A正确,而B、C、D错误。 故选A。

12.C

【解析】A.听到编钟的声音是通过空气传播的,故A正确不合题意;

B.编钟发出优美的声音是由钟体振动产生的,故B正确不合题意;

C.敲击体积不同的编钟,它们的振动频率不同,则音调不同,故C错误符合题意;

D.敲击编钟的正面和侧面,振动频率不同,则可以发出不同音调的声音,故D正确不合题意。 故选C。

13.B

【解析】A.甲图:在太空中的宇航员只能用无线电才能对话,说明真空不能传声,故A正确不合题意;

B.乙图:手在小提琴上不同位置按弦,主要目的是改变琴弦振动部分的长度,从而改变琴弦的振动频率,达到改变音调的目的,故B错误符合题意;

C.丙图:道路两旁的隔音墙是在传播过程中减弱噪声,故C正确不合题意;

D.丁图:B超检查身体应用声能传递信息,故D正确不合题意。故选B。

二、填空题

14.(1)⑤;听小骨;⑧;耳蜗;⑦;听神经(2)咽鼓管;鼓膜

【解析】(1)鼓膜接受声波刺激产生振动,然后通过[⑤ ]听小骨传到内耳,刺激[⑧]耳蜗内的听觉感受器产生神经冲动,神经冲动沿[⑦] 听神经传导到大脑的听觉中枢,形成听觉。

(2)①感冒引起鼻咽部炎症时,要及时就医,否则病菌有可能通过咽鼓管进入中耳引起中耳炎。

②不要经常戴耳机听高分贝的音乐,因为长期如此有可能损伤鼓膜,使听力减退。

15.振动;音调;发声体振动的频率

【解析】(1)如图所示的这些现象说明:正在发声的物体都在振动;

(2)乐钟的大小不同,主要影响声音的音调,该声音特性的高低与发声体振动的频率有关。

16.(1)耳蜗(2)大脑(3)C

【解析】(1)听觉的形成过程是:外界的声波经过外耳道传到鼓膜,引起鼓膜的振动;振动通过听小骨传到内耳,刺激耳蜗内的听觉感受器,产生神经冲动;神经冲动通过与听觉有关的神经传递到大脑皮层的听觉中枢,就形成了听觉。接受声波信息的听觉感受器位于图中②耳蜗内。

(2)听神经将信息传到人的大脑形成听觉。

(3)人们根据音色来辨别不同乐器发出的声音,人耳能分辨出钢琴声和小提琴声的主要依据是音色。

17.(1)响度(2)传播过程中

【解析】(1)“引吭高歌”中的“高”是指声音的大小,也就是响度;

(2)岸边大量的树木在传播过程中减弱噪声,从而使生活环境更安静。

18.(1)空气柱长短(2)a

【解析】(1)根据上述实验现象可得出结论:吹笔套管产生声音的音调跟空气柱长短有关。

(2)根据图片可知,竹笛发声时,是从②到⑤之间空气柱的振动产生的。竹笛发声音调最高时,肯定空气柱的长度最短,故选a。

实验探究题

19.(1)透过的色光

(2)反射的色光

(3)撑一顶红色半透明的遮阳伞,阳光照射在伞上时,只有红光能透过伞而照在西瓜上,使瓜瓤看起来更红,瓜更好卖。

【解析】(1)根据表格一数据分析透明物体颜色的决定因素;

(2)根据表格二确定不透明物体颜色的决定因素;

(3)根据不透明物体颜色的决定因素分析判断。

【解答】(1)根据表格一可知,绿色透明体只能透过绿光,红色透明体只能透过红光,那么得到结论:透明物体的颜色由透过的色光决定。

(2)根据表二的数据可知,绿色物体只反射绿光,红色物体只反射红光,那么得到结论:不透明物体的颜色由反射的色光决定。

(3)水果店卖西瓜时,总喜欢撑起一顶红色半透明的遮阳伞,目的是:阳光照射在伞上时,只有红光能透过伞而照在西瓜上,使瓜瓤看起来更红,瓜更好卖。

20.(1)小

(2)好

(3)响度;传播过程中

(4)音色;传播过程中

【解析】(1)离声源越远,则声音越分散,那么听到声音的响度就越小;

(2)吸音能力越好,则传出声音的响度越小,即隔音性能越好;

(3)声音的大小叫响度,声音的响度越小,对人的影响越小。减弱噪声的方法:①在声源处减弱;②在传播过程中减弱;③在人耳处减弱。

(4)声音的大小叫响度,声音的高低叫音调,声音的特点叫音色。根据减弱噪声的途径分析解答。

【解答】(1)小华设计的实验利用了离声源越远,听到声音的响度越小的原理。

(2)根据小华所得数据可知粗糙的材料比平滑的材料隔音性能好,其原因是粗糙的材料吸收声音的性能要比平滑的材料强。

(3)在噪声污染严重的环境里,“隔音”就是为了改变声音的响度,是有效的降噪方法之一。在控制噪声的方法分类中,“隔音”是在传播过程中减弱噪声。

(3)“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”描绘出诗人对林泉美景的喜爱。“蝉”和“鸟”的叫声是根据声音的音色区分的,茂密的树林有吸声和消声的作用,能在传播过程中控制噪声。

四、解答题

21.(1)空气柱 (2)空气柱越短,振动越快,音调越高

(3)敲打瓶子,水量越多,瓶子振动越慢,音调越低 (4)B

【解析】(1)对瓶口吹气时,引起瓶内空气不断扰动,从而使里面的空气柱振动发出声音;

(2)do(1)、re(2)、mi(3)、fa(4)四个音阶的音调越来越高,根据图片分析空气中的长度与振动快慢的关系,进而得到对应的音调变化;

(3)敲打瓶子时,振动的物体就不是空气,而是里面的水和瓶子,据此分析水量多少与音调高低的关系;

(4)声音的大小叫响度,由振幅决定;声音的高低叫音调,由振动频率决定;声音的特点叫音色,与发声体的特点有关,据此分析判断。

【解答】(1)小闻同学对瓶吹气时会引起空气柱振动。

(2)根据图片可知,从A到D,四个瓶子内的空气柱逐渐变短,而四个音阶的音调逐渐升高,那么得到结论:空气柱越短,振动越快,音调越高。

(3)根据图片可知,从A到B,空气柱逐渐变短,而里面水量逐渐增大,那么得到结论:敲打瓶子,水量越多,瓶子振动越慢,音调越低。

(4)三次实验中振幅相同,那么敲打的力度相同;波形不同,说明音色不同,即发声体不同,因此不是一个瓶子,故A错误,B正确;

甲和乙中,波峰的个数相同,说明瓶子振动的频率相同,但不是敲击瓶子的快慢相同,故C错误;

丙的波形比乙的波形圆润一些,因此乙图中的瓶子发生的声音更尖锐,故D错误。

2.3耳和听觉

1.如图为人耳的结构示意图。当遇到巨大声响时,要迅速张开嘴巴并用双手堵耳,目的是为了保护图中的结构( )

A.① B.② C.③ D.④

2.绘制概念图是构建知识网络的学习方法,以下是小科学习笔记中概念图的一部分,其中不合理的是( )

A. B.

C. D.

3.关于甲、乙、丙三个正在振动的物体,下列说法正确的是( )

甲:手臂以每秒2次的频率上下挥动

乙: 蝙蝠发出频率为1×10° Hz的振动

丙:被小锤敲击的频率为256 Hz的音叉

A.甲、乙、丙都是声源,人耳都能听到它们发出的声音

B.丙是声源,人耳能听到它发出的声音;甲、乙都不是声源,人耳听不到它们发出的声音

C.甲、乙、丙都是声源,人耳只能听到丙发出的声音

D.甲.乙、丙都不是声源,人耳听不到它们发出的声音

4.飞机起飞时,妈妈让小金嚼口香糖,说这样可以减轻耳朵的不适感。对此分析正确的是( )

A.嚼口香糖可以迅速补充糖分,减轻头晕的症状

B.味觉感受器在甜味的刺激下,产生愉悦的感觉

C.咀嚼时咽鼓管两端气压平衡,减轻鼓膜的不适

D.张嘴时人体内外得以相通,消除压力的差异

5.下列各组中,能表示听觉形成的正常途径是( )

①声波;②听神经;③耳蜗内的听觉感受器;④鼓膜;⑤听小骨;⑥大脑皮层听觉中枢.

A.①→④→⑤→③_→②→⑥ B.①→②→④→⑤→③→⑥

C.①→⑥→⑤→②→③→④ D.①→③→④→⑤→②→⑥

6.下表中列出的是一组音乐的频率,通过讨论总结出下面四个结论,其中正确的是( )

音符 1 2 3 4 5 6 7

音名 do re mi fa sol la si

频率/Hz 256 288 320 341.2 384 426.7 480

A.发声体振动的频率越大,响度越大

B.发声体振动的频率越大,音调越高

C.发声体振动的频率越大,音调越低

D.发声体振动的频率越大,音色越好

7.如图是智能机器人和主持人互动,下列有关说法正确的是 ( )

A.机器人 “说话” 是高科技产品发出的声音,不是由振动产生

B.机器人的声音可以在真空中传播

C.能区分机器人和主持人的声音主要是根据他们的音色不同

D.机器人的声音在空气中传播速度是 3×105千米/秒

8.控制噪声污染应从防止噪声产生、阻断噪声传播和防止噪声进入人耳三个方面着手,下列事例中属于阻断噪声传播的是( )

A.中考期间考场周边工地停止施工

B.飞机场附近居民采用双层真空窗

C.工人工作时戴防噪声耳罩

D.汽车驶入市区禁止鸣喇叭

9.关于声现象,下列说法错误的是( )

A.“未见其人,先闻其声”的主要判断依据是个人不同的音色

B.“震耳欲聋”是指声音的响度大

C.初中阶段男生一般都要经历的“变声期”是指音调发生了改变

D.“轻声细语”指的是降低声音的音调

10.在科学中对声音的特征的描述有“响度、音调、音色”这些词,下列判断中错误的是( )

A.“我这破锣似的喉咙,怕唱不好”,形容发出的声音音色太差

B.“这个蚊子飞来飞去,吵死了”,形容发出的声音响度大

C.“他音起得太高,我唱不上去”,这里的“音”是指声音的音调太高

D.“震耳欲聋”指的是声音响度大

11.如图所示,相同的水下录音装置在A、B处同时录下在海里同一位置的鲸发出的同一段声音。A录到的有高、低音,B录到的只有低音,由此可以推测:在海洋中能传播较远距离的声音是( )

A.频率较低的 B.音调较高的 C.能量较小的 D.响度较小的

12.如图所示。“曾侯乙编钟”是2400多年前战国早期的文物,编钟的钟体呈合瓦形,敲击钟的正面和侧面可以发出两种不同的声音,称为“一钟双音”,其主要原因是敲击正面和侧面时振动的频率不同。下列说法中不正确的是( )

A.听到编钟的声音是通过空气传播的

B.编钟发出优美的声音是由钟体振动产生的

C.敲击体积不同的编钟,响度一定不同

D.敲击编钟的正面和侧面可以发出不同音调的声音

13.下列对图中四幅图的描述不正确的是( )

A.甲图:在太空中的宇航员只能用无线电才能对话,说明真空不能传声

B.乙图:手在小提琴上不同位置按弦,主要目的是改变响度

C.丙图:道路两旁的隔音墙是在传播过程中减弱噪声

D.丁图:B超检查身体应用声能传递信息

二、填空题

14.如图是人耳的结构示意图,回答下列问题。

(1)鼓膜接受声波刺激产生振动,然后通过[ ] 传到内耳,刺激[ ] 内的听觉感受器产生神经冲动,神经冲动沿[ ] 传导到大脑的听觉中枢,形成听觉

(2)调查表明,当前中学生听力下降十分严重,为了保护耳和听觉,我们需要养成科学的用耳习惯:

①感冒引起鼻咽部炎症时,要及时就医,否则病菌有可能通过 进入中耳引起中耳炎。

②不要经常戴耳机听高分贝的音乐,因为长期如此有可能损伤 ,使听力减退。

15.如图所示的这些现象说明:正在发声的物体都在 。以编钟为主进行演奏乐曲是我国古代的重要发明,远在商周时代就用编钟演奏了。所谓“编钟”是一列大小不同的乐钟(如图),按谱打击就可以演奏。乐钟的大小不同,主要影响声音的什么特性? ,该声音特性的高低与 有关

16.如图是耳的结构模式图,请据图回答下列问题。

(1)接受声波信息的听觉感受器位于图中② 内;

(2)听神经将信息传到人的 形成听觉;

(3)人耳能分辨出钢琴声和小提琴声的主要依据是__________(填字母)。

A.响度 B.音调 C.音色

17.2020年10月14日上午8点,新昌县首届全民健身季启动仪式暨江滨健步走活动在江滨公园隆重举行,现场的干部职工引吭高歌《歌唱祖国》。如图是健步走时的部分画面。

(1)“引吭高歌”中的“高”是指声音的 (选填 “音调”、“响度”或“音色”)

(2)岸边大量的树木在 (选填“声源处”、“人耳处”或“传播过程中”)减弱噪声,从而使生活环境更安静。

18.如图是形状相似的三个钢笔笔套管,它们的唯一不同就是长度不一样,小龙同学发现:依次口吹这三个笔套时,发出声音的音调越来 越低。小龙在查阅资料后终于弄懂了口吹笔套时,振动发声的物体是笔套内的空气柱。回答下列问题:

(1)根据上述实验现象可得出结论:吹笔套管产生声音的音调跟 有关。

(2)事后小龙根据这个实验在课余时间制作的一个竹笛(如图),在竹管开口①处向管内吹气时,竹笛可以发出美妙的笛声,推拉铁丝环⑥时,音调可以改变,吹奏歌曲.则当布团⑤分别位于a、b、c三个位置时,竹笛发声音调最高的位置 。

实验探究题

19.某学校课外活动兴趣小组在黑暗的实验室里,对透明物体和不透明物体的颜色由什么决定进行了如下探究。

实验一:先后用不同颜色的玻璃对着不同颜色的光进行观察,得到的结果如表一所示。

表一:透明物体的颜色

照射光的颜色 绿色 红色 红色 绿色 白光

玻璃的颜色 绿色 红色 蓝色 红色 黄色

观察到的颜色 绿色 红色 黑色 黑色 黄色

(1)由表一可以得出:透明物体的颜色由 决定。

实验二:将不同颜色的光分别照射到不同颜色的纸上,观察纸的颜色,得到的结果如表二所示。

表二:不透明物体的颜色

照射光的颜色 绿色 红色 蓝色 红色 白光

纸的颜色 绿色 红色 红色 绿色 黄色

观察到的颜色 绿色 红色 黑色 黑色 黄色

(2)由表二可以得出:不透明物体的颜色由 决定。

(3)请你根据上述结论解释,为什么水果店卖西瓜(红瓤)时,总喜欢撑一顶红色半透明的遮阳伞? 。

20.小华学习了有关声音的知识后,对材料的隔音性能很感兴趣,于是他设计了如下实验进行探究,请阅读并回答下列问题。

实验步骤:

①先搜集各种材料,如衣服、报纸、平装书、塑料袋、袜子。

②把闹钟放到一个鞋盒里,将衣服盖在鞋盒上方,然后逐渐远离鞋盒直到听不见滴答声,记下此时人离鞋盒的距离。

③分别将各种材料盖在鞋盒上方,重复以上实验,得到下表的数据:

材料 衣服 报纸 平装书 塑料袋 袜子

听不见滴答声的实际距离/m 2.1 2.8 3.7 5.2 1.2

回答问题:

(1)小华设计的实验利用了离声源越远,听到声音的响度越 (填“ 大”或“小”)的原理。(2)根据小华所得数据可知粗糙的材料比平滑的材料隔音性能 (填“好”或“ 差”),其原因是粗糙的材料吸收声音的性能要比平滑的材料强。

(3)在噪声污染严重的环境里,“隔音”就是为了改变声音的 ,是有效的降噪方法之一。在控制噪声的方法分类中,“隔音”是在 减弱噪声。

(4)“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”描绘出诗人对林泉美景的喜爱。“蝉”和“鸟”的叫声是根据声音的 区分的,茂密的树林有吸声和消声的作用,能在 控制噪声。

四、解答题

21.小闻同学按如图所示将四个相同的玻璃瓶里装水,水面高度不同。用嘴贴着瓶口吹气,如果能分辨出“do(1)、re(2)、mi(3)、fa(4)”四个音阶,就能探究出“音调与空气柱长短的关系”。请回答下列问题:

(1)小闻同学对瓶吹气时会引起 振动。

(2)小闻同学分辨出A、B、C、D四个瓶子中发出的声音分别对应do(1)、re(2)、mi(3)、fa(4)四个音阶,可以得出的结论是: 。

(3)如果改用筷子敲打瓶子,那么音调的排序和贴着瓶口吹气时的音调排序刚好相反,请说明理由。 。

(4)小闻同学利用同一个声音传感器将实验过程中三次敲打瓶子产生的波形图拍了下来,如下图所示,则下列说法正确的是( )

A.三次实验小闻是用不同大小的力度敲击了同一个瓶子

B.三次实验小闻是用相同的力度敲击了不同的瓶子

C.甲、乙两图对应的实验中,小闻敲击瓶子的快慢相同

D.丙图对应实验中,小闻的敲击的瓶子发出的声音尖锐

答案及解析

一、选择题

1.A

【解析】当听到巨大声响时,空气震动剧烈导致耳膜受到的压力突然增大,容易击穿鼓膜.这时张大嘴巴,可以使咽鼓管张开,使外耳道的气压保持平衡,保持鼓膜内外大气压的平衡,以免振破鼓膜,图中①是鼓膜,A符合题意。 故答案为:A

2.C

【解析】A、声音的三要素包括声调、响度、音色,A不符合题意;

B、耳的结构包括内耳、中耳、外耳,B不符合题意;

C、子房包括子房壁和胚珠,C符合题意;

D、动物的生殖方式包括有性生殖和无性生殖,无性生殖比如克隆猴,克隆羊等,D不符合题意。 故答案为:D

3.C

【解析】甲、乙、丙三个物体都在振动,都能发声,因此都是声源。人类的听觉范围为20~20000Hz

,甲的频率为2Hz,乙的频率为105Hz,都在人的听觉范围之外,只有丙的频率在听觉范围内,即人类只能听到丙的声音,故C正确,而A、B、D错误。 故选C。

4.C

【解析】 海拔越高、气压越低.在飞机起飞或降落时,在短时间内,飞机的高度发 生巨大的变化。外界气压也发生巨大变化,而鼓膜内的气压不变,因此容易击穿鼓膜.在飞机起飞或降落时, 妈妈让小金嚼口香糖 ,嚼口香糖可以使咽鼓管张开,因咽鼓管连通咽部和鼓室.这样口腔内的气压即鼓室内的气压与鼓膜外即外耳道的气压保持平衡。保持鼓膜内外大气压的平衡,以免击穿鼓膜。C选项正确,ABD不符合题意。故答案为:C

5.A

【解析】听觉形成的正常途径是声波传递到人耳处,经过外耳道到鼓膜、听小骨,然后到达耳蜗内的听觉感受器,听觉感受把神经冲动传经听神经传到大脑皮层的听觉中枢,从而形成听觉; 故答案为:A。

6.B

【解析】根据音乐知识可知,音符从1到7,音调越来越高。根据表格可知,从1到7,频率越来越大,因此得到结论:发声体振动的频率越大,音调越高,故B正确,而A、C、D错误。故选B。

7.C

【解析】A.任何声音都是由于物体的振动产生的,故A错误;

B.声音的传播需要介质,真空不能传播声音,故B错误;

C.区分机器人和主持人的声音主要通过音色的不同,因为音色由发声体的材料和结构决定,即不同的物体发声的音色不同,故C正确;

D.声音在15℃的空气中的传播速度是340m/s,故D错误。故选C。

8.B

【解析】A.中考期间考场周边工地停止施工,属于防止噪声产生,故A错误;

B.飞机场附近居民采用双层真空窗,属于阻断噪声传播,故B正确;

C.工人工作时戴防噪声耳罩,属于防止噪声入耳,故C错误;

D.汽车驶入市区禁止鸣喇叭,属于防止噪声产生,故D错误。 故选B。

9.D

【解析】A.“未见其人,先闻其声”的主要判断依据是个人不同的特点,也就是根据音色不同,故A正确不合题意;

B.“震耳欲聋”是指声音的响度大,故B正确不合题意;

C.初中阶段男生一般都要经历的“变声期”是指音调发生了改变,故C正确不合题意;

D.“轻声细语”指的是声音的响度小,故D错误符合题意。故选D。

10.B

【解析】A.“我这破锣似的喉咙,怕唱不好”,形容发出的声音音色太差,故A正确不合题意;

B.“这个蚊子飞来飞去,吵死了”,形容发出的声音音调高,故B错误符合题意;

C.“他音起得太高,我唱不上去”,这里的“音”是指声音的音调太高,故C正确不合题意;

D.“震耳欲聋”指的是声音响度大,故D正确不合题意。 故选B。

11.A

【解析】B点时只能听到低音,不能听到高音,即低音传播距离较远。声音的高低叫音调,由频率大小决定,因此频率低的传播距离更远,故A正确,而B、C、D错误。 故选A。

12.C

【解析】A.听到编钟的声音是通过空气传播的,故A正确不合题意;

B.编钟发出优美的声音是由钟体振动产生的,故B正确不合题意;

C.敲击体积不同的编钟,它们的振动频率不同,则音调不同,故C错误符合题意;

D.敲击编钟的正面和侧面,振动频率不同,则可以发出不同音调的声音,故D正确不合题意。 故选C。

13.B

【解析】A.甲图:在太空中的宇航员只能用无线电才能对话,说明真空不能传声,故A正确不合题意;

B.乙图:手在小提琴上不同位置按弦,主要目的是改变琴弦振动部分的长度,从而改变琴弦的振动频率,达到改变音调的目的,故B错误符合题意;

C.丙图:道路两旁的隔音墙是在传播过程中减弱噪声,故C正确不合题意;

D.丁图:B超检查身体应用声能传递信息,故D正确不合题意。故选B。

二、填空题

14.(1)⑤;听小骨;⑧;耳蜗;⑦;听神经(2)咽鼓管;鼓膜

【解析】(1)鼓膜接受声波刺激产生振动,然后通过[⑤ ]听小骨传到内耳,刺激[⑧]耳蜗内的听觉感受器产生神经冲动,神经冲动沿[⑦] 听神经传导到大脑的听觉中枢,形成听觉。

(2)①感冒引起鼻咽部炎症时,要及时就医,否则病菌有可能通过咽鼓管进入中耳引起中耳炎。

②不要经常戴耳机听高分贝的音乐,因为长期如此有可能损伤鼓膜,使听力减退。

15.振动;音调;发声体振动的频率

【解析】(1)如图所示的这些现象说明:正在发声的物体都在振动;

(2)乐钟的大小不同,主要影响声音的音调,该声音特性的高低与发声体振动的频率有关。

16.(1)耳蜗(2)大脑(3)C

【解析】(1)听觉的形成过程是:外界的声波经过外耳道传到鼓膜,引起鼓膜的振动;振动通过听小骨传到内耳,刺激耳蜗内的听觉感受器,产生神经冲动;神经冲动通过与听觉有关的神经传递到大脑皮层的听觉中枢,就形成了听觉。接受声波信息的听觉感受器位于图中②耳蜗内。

(2)听神经将信息传到人的大脑形成听觉。

(3)人们根据音色来辨别不同乐器发出的声音,人耳能分辨出钢琴声和小提琴声的主要依据是音色。

17.(1)响度(2)传播过程中

【解析】(1)“引吭高歌”中的“高”是指声音的大小,也就是响度;

(2)岸边大量的树木在传播过程中减弱噪声,从而使生活环境更安静。

18.(1)空气柱长短(2)a

【解析】(1)根据上述实验现象可得出结论:吹笔套管产生声音的音调跟空气柱长短有关。

(2)根据图片可知,竹笛发声时,是从②到⑤之间空气柱的振动产生的。竹笛发声音调最高时,肯定空气柱的长度最短,故选a。

实验探究题

19.(1)透过的色光

(2)反射的色光

(3)撑一顶红色半透明的遮阳伞,阳光照射在伞上时,只有红光能透过伞而照在西瓜上,使瓜瓤看起来更红,瓜更好卖。

【解析】(1)根据表格一数据分析透明物体颜色的决定因素;

(2)根据表格二确定不透明物体颜色的决定因素;

(3)根据不透明物体颜色的决定因素分析判断。

【解答】(1)根据表格一可知,绿色透明体只能透过绿光,红色透明体只能透过红光,那么得到结论:透明物体的颜色由透过的色光决定。

(2)根据表二的数据可知,绿色物体只反射绿光,红色物体只反射红光,那么得到结论:不透明物体的颜色由反射的色光决定。

(3)水果店卖西瓜时,总喜欢撑起一顶红色半透明的遮阳伞,目的是:阳光照射在伞上时,只有红光能透过伞而照在西瓜上,使瓜瓤看起来更红,瓜更好卖。

20.(1)小

(2)好

(3)响度;传播过程中

(4)音色;传播过程中

【解析】(1)离声源越远,则声音越分散,那么听到声音的响度就越小;

(2)吸音能力越好,则传出声音的响度越小,即隔音性能越好;

(3)声音的大小叫响度,声音的响度越小,对人的影响越小。减弱噪声的方法:①在声源处减弱;②在传播过程中减弱;③在人耳处减弱。

(4)声音的大小叫响度,声音的高低叫音调,声音的特点叫音色。根据减弱噪声的途径分析解答。

【解答】(1)小华设计的实验利用了离声源越远,听到声音的响度越小的原理。

(2)根据小华所得数据可知粗糙的材料比平滑的材料隔音性能好,其原因是粗糙的材料吸收声音的性能要比平滑的材料强。

(3)在噪声污染严重的环境里,“隔音”就是为了改变声音的响度,是有效的降噪方法之一。在控制噪声的方法分类中,“隔音”是在传播过程中减弱噪声。

(3)“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”描绘出诗人对林泉美景的喜爱。“蝉”和“鸟”的叫声是根据声音的音色区分的,茂密的树林有吸声和消声的作用,能在传播过程中控制噪声。

四、解答题

21.(1)空气柱 (2)空气柱越短,振动越快,音调越高

(3)敲打瓶子,水量越多,瓶子振动越慢,音调越低 (4)B

【解析】(1)对瓶口吹气时,引起瓶内空气不断扰动,从而使里面的空气柱振动发出声音;

(2)do(1)、re(2)、mi(3)、fa(4)四个音阶的音调越来越高,根据图片分析空气中的长度与振动快慢的关系,进而得到对应的音调变化;

(3)敲打瓶子时,振动的物体就不是空气,而是里面的水和瓶子,据此分析水量多少与音调高低的关系;

(4)声音的大小叫响度,由振幅决定;声音的高低叫音调,由振动频率决定;声音的特点叫音色,与发声体的特点有关,据此分析判断。

【解答】(1)小闻同学对瓶吹气时会引起空气柱振动。

(2)根据图片可知,从A到D,四个瓶子内的空气柱逐渐变短,而四个音阶的音调逐渐升高,那么得到结论:空气柱越短,振动越快,音调越高。

(3)根据图片可知,从A到B,空气柱逐渐变短,而里面水量逐渐增大,那么得到结论:敲打瓶子,水量越多,瓶子振动越慢,音调越低。

(4)三次实验中振幅相同,那么敲打的力度相同;波形不同,说明音色不同,即发声体不同,因此不是一个瓶子,故A错误,B正确;

甲和乙中,波峰的个数相同,说明瓶子振动的频率相同,但不是敲击瓶子的快慢相同,故C错误;

丙的波形比乙的波形圆润一些,因此乙图中的瓶子发生的声音更尖锐,故D错误。

2.3耳和听觉

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空