浙教版2022-2023学年第二学期七年级科学”一课一练:2.6 透镜与视觉【word,含答案解析】

文档属性

| 名称 | 浙教版2022-2023学年第二学期七年级科学”一课一练:2.6 透镜与视觉【word,含答案解析】 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 751.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-01-11 11:43:55 | ||

图片预览

文档简介

一、选择题

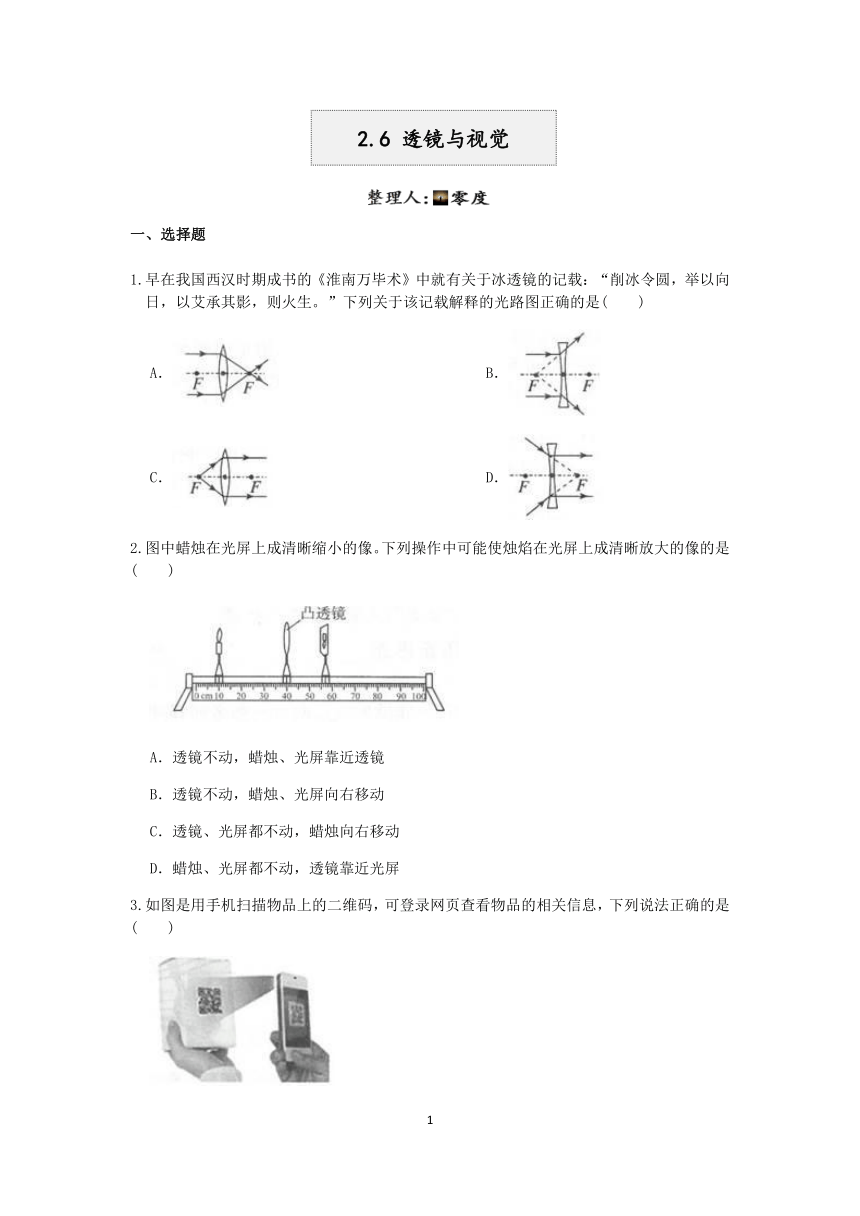

1.早在我国西汉时期成书的《淮南万毕术》中就有关于冰透镜的记载:“削冰令圆,举以向日,以艾承其影,则火生。”下列关于该记载解释的光路图正确的是( )

A. B.

C. D.

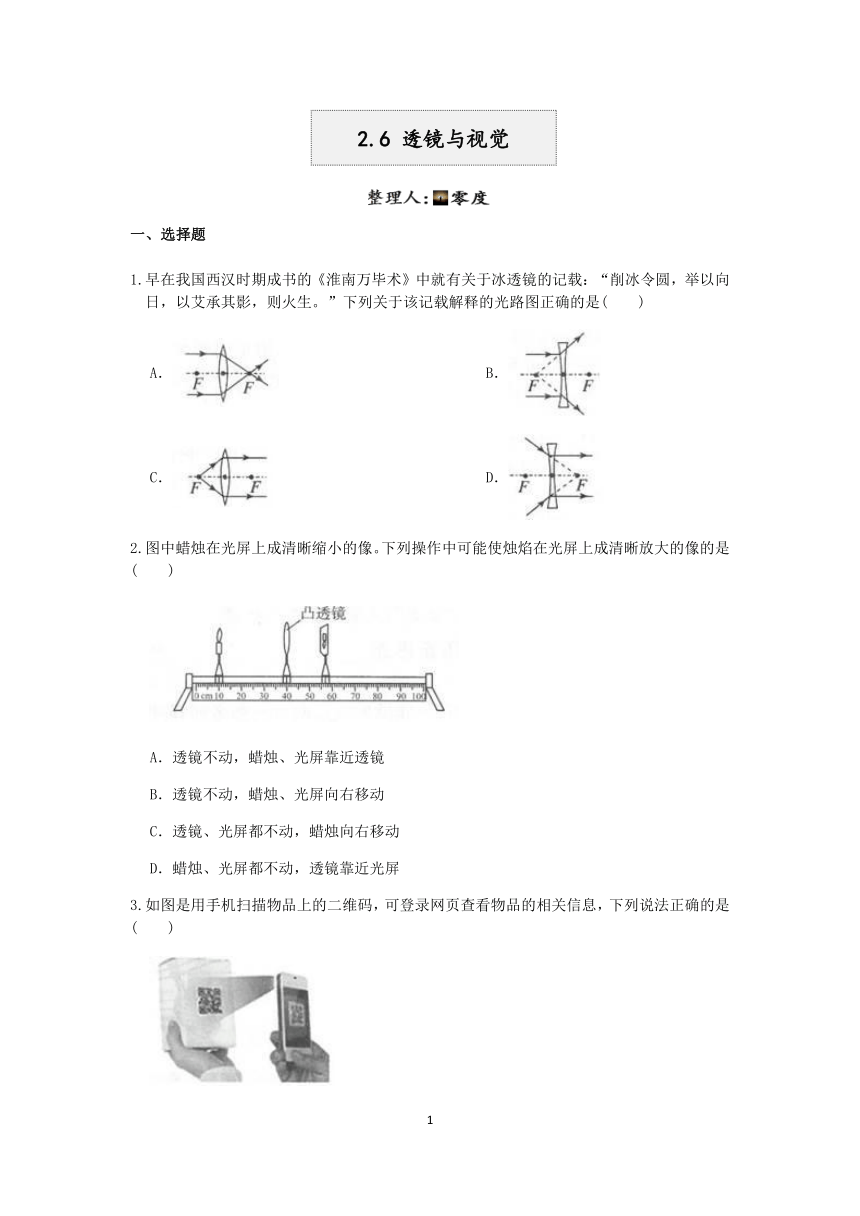

2.图中蜡烛在光屏上成清晰缩小的像。下列操作中可能使烛焰在光屏上成清晰放大的像的是( )

A.透镜不动,蜡烛、光屏靠近透镜

B.透镜不动,蜡烛、光屏向右移动

C.透镜、光屏都不动,蜡烛向右移动

D.蜡烛、光屏都不动,透镜靠近光屏

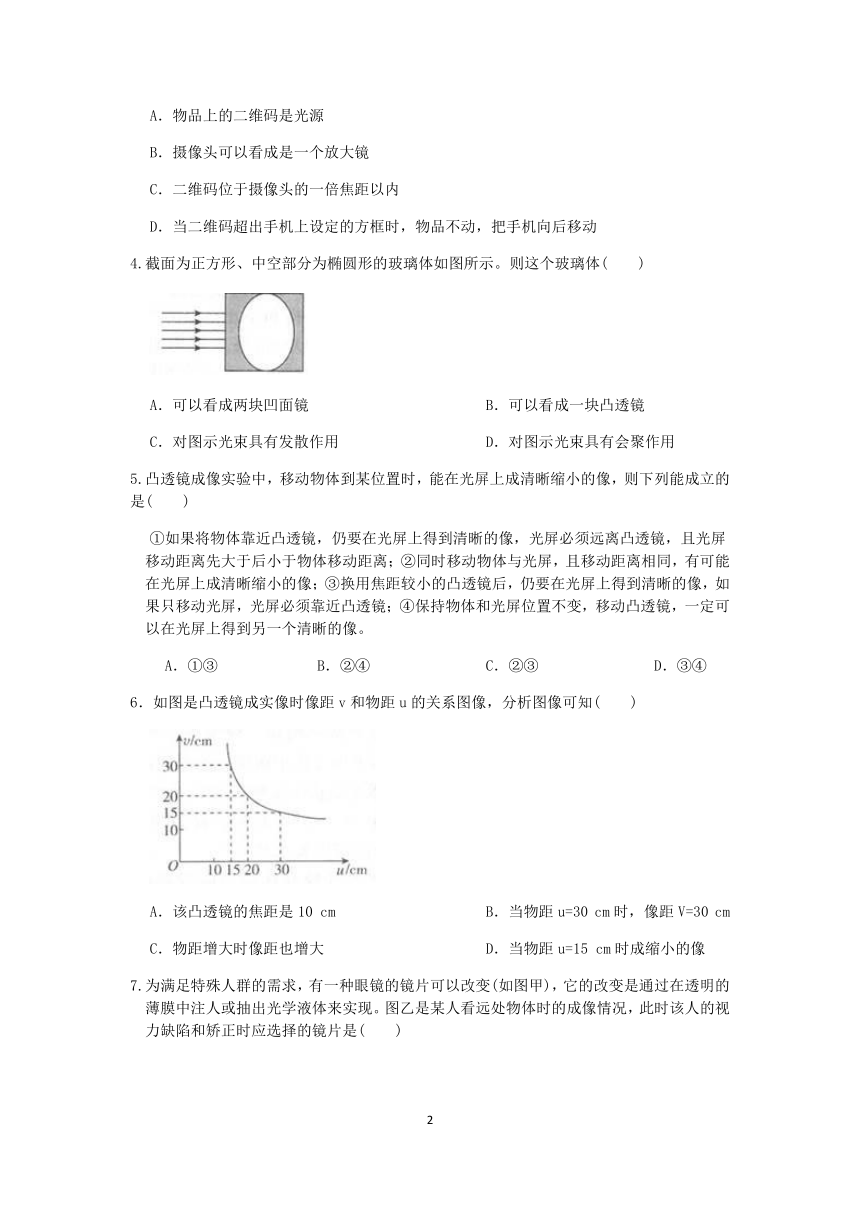

3.如图是用手机扫描物品上的二维码,可登录网页查看物品的相关信息,下列说法正确的是( )

A.物品上的二维码是光源

B.摄像头可以看成是一个放大镜

C.二维码位于摄像头的一倍焦距以内

D.当二维码超出手机上设定的方框时,物品不动,把手机向后移动

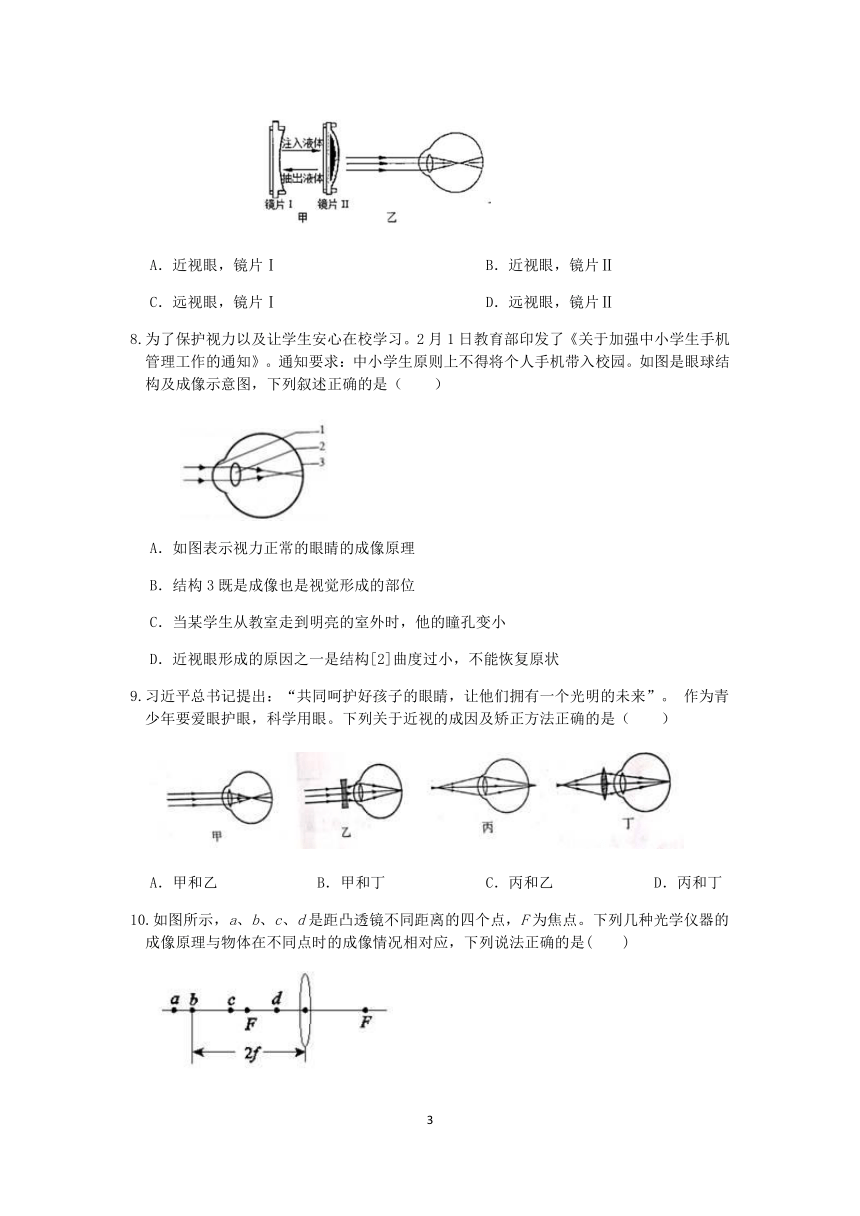

4.截面为正方形、中空部分为椭圆形的玻璃体如图所示。则这个玻璃体( )

A.可以看成两块凹面镜 B.可以看成一块凸透镜

C.对图示光束具有发散作用 D.对图示光束具有会聚作用

5.凸透镜成像实验中,移动物体到某位置时,能在光屏上成清晰缩小的像,则下列能成立的是( )

①如果将物体靠近凸透镜,仍要在光屏上得到清晰的像,光屏必须远离凸透镜,且光屏移动距离先大于后小于物体移动距离;②同时移动物体与光屏,且移动距离相同,有可能在光屏上成清晰缩小的像;③换用焦距较小的凸透镜后,仍要在光屏上得到清晰的像,如果只移动光屏,光屏必须靠近凸透镜;④保持物体和光屏位置不变,移动凸透镜,一定可以在光屏上得到另一个清晰的像。

A.①③ B.②④ C.②③ D.③④

6.如图是凸透镜成实像时像距v和物距u的关系图像,分析图像可知( )

A.该凸透镜的焦距是10 cm B.当物距u=30 cm时,像距V=30 cm

C.物距增大时像距也增大 D.当物距u=15 cm时成缩小的像

7.为满足特殊人群的需求,有一种眼镜的镜片可以改变(如图甲),它的改变是通过在透明的薄膜中注人或抽出光学液体来实现。图乙是某人看远处物体时的成像情况,此时该人的视力缺陷和矫正时应选择的镜片是( )

A.近视眼,镜片Ⅰ B.近视眼,镜片Ⅱ

C.远视眼,镜片Ⅰ D.远视眼,镜片Ⅱ

8.为了保护视力以及让学生安心在校学习。2月1日教育部印发了《关于加强中小学生手机管理工作的通知》。通知要求:中小学生原则上不得将个人手机带入校园。如图是眼球结构及成像示意图,下列叙述正确的是( )

A.如图表示视力正常的眼睛的成像原理

B.结构3既是成像也是视觉形成的部位

C.当某学生从教室走到明亮的室外时,他的瞳孔变小

D.近视眼形成的原因之一是结构[2]曲度过小,不能恢复原状

9.习近平总书记提出:“共同呵护好孩子的眼睛,让他们拥有一个光明的未来”。 作为青少年要爱眼护眼,科学用眼。下列关于近视的成因及矫正方法正确的是( )

A.甲和乙 B.甲和丁 C.丙和乙 D.丙和丁

10.如图所示,a、b、c、d是距凸透镜不同距离的四个点,F为焦点。下列几种光学仪器的成像原理与物体在不同点时的成像情况相对应,下列说法正确的是( )

A.幻灯机是根据物体放在c点时的成像特点制成的

B.照相机是根据物体放在d点时的成像特点制成的

C.使用放大镜时的成像情况与物体放在a点时的成像情况相似

D.人眼看物体时的成像情况与物体放在F点时的成像情况相似

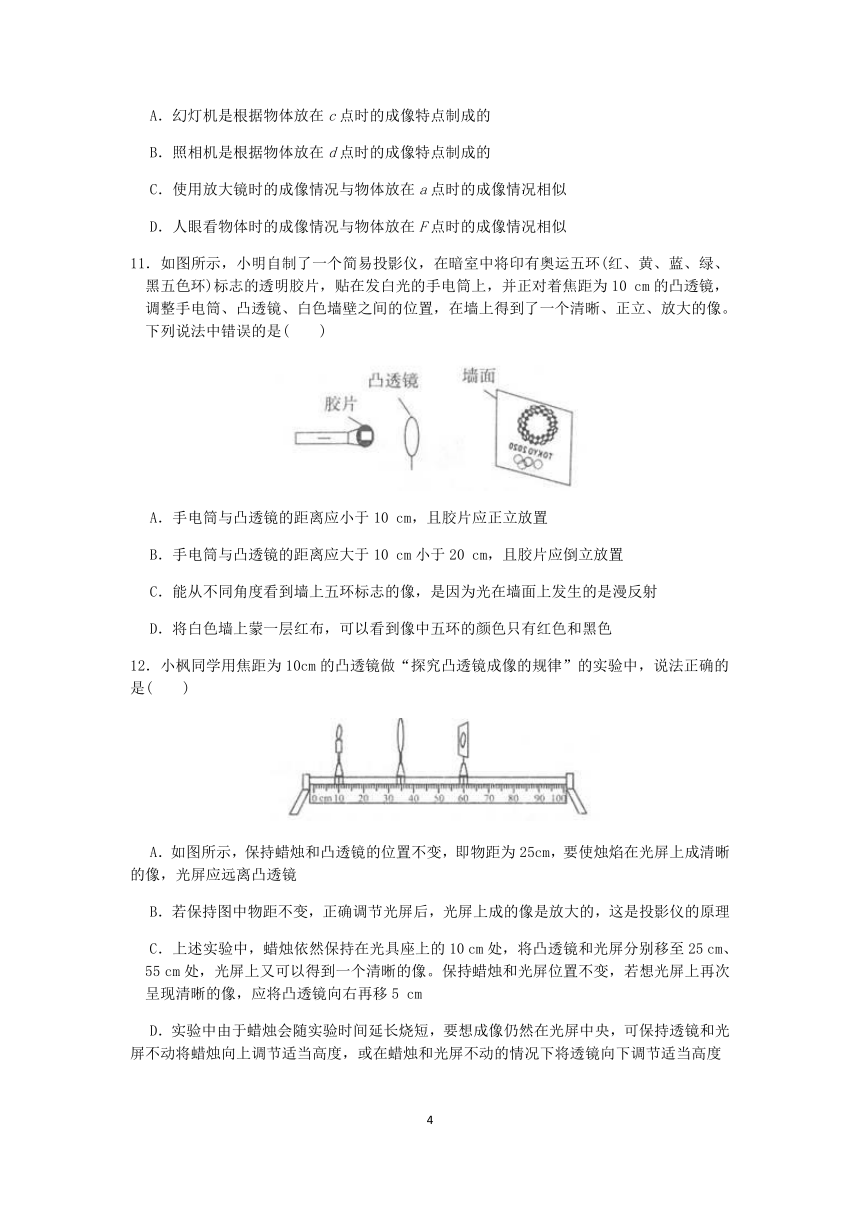

11.如图所示,小明自制了一个简易投影仪,在暗室中将印有奥运五环(红、黄、蓝、绿、黑五色环)标志的透明胶片,贴在发白光的手电筒上,并正对着焦距为10 cm的凸透镜,调整手电筒、凸透镜、白色墙壁之间的位置,在墙上得到了一个清晰、正立、放大的像。下列说法中错误的是( )

A.手电筒与凸透镜的距离应小于10 cm,且胶片应正立放置

B.手电筒与凸透镜的距离应大于10 cm小于20 cm,且胶片应倒立放置

C.能从不同角度看到墙上五环标志的像,是因为光在墙面上发生的是漫反射

D.将白色墙上蒙一层红布,可以看到像中五环的颜色只有红色和黑色

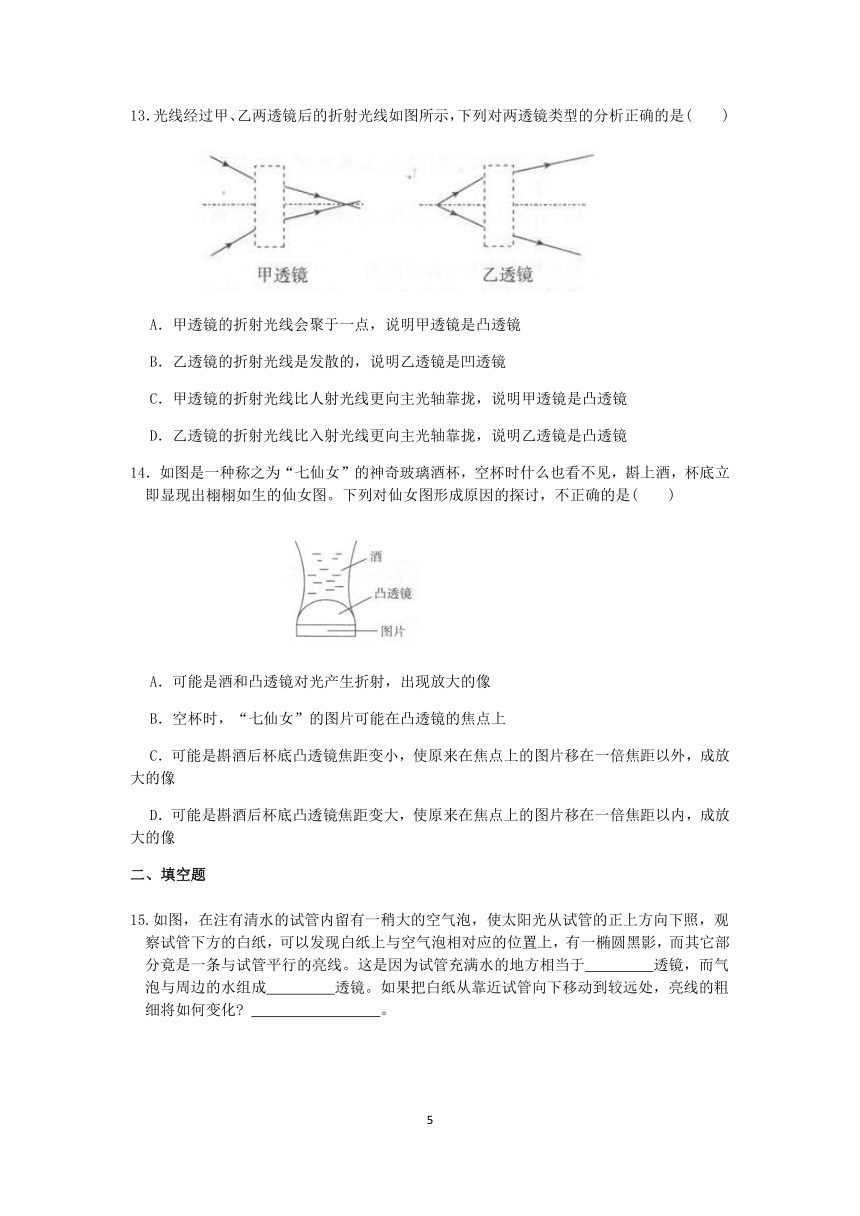

12.小枫同学用焦距为10cm的凸透镜做“探究凸透镜成像的规律”的实验中,说法正确的是( )

A.如图所示,保持蜡烛和凸透镜的位置不变,即物距为25cm,要使烛焰在光屏上成清晰的像,光屏应远离凸透镜

B.若保持图中物距不变,正确调节光屏后,光屏上成的像是放大的,这是投影仪的原理

C.上述实验中,蜡烛依然保持在光具座上的10 cm处,将凸透镜和光屏分别移至25 cm、55 cm处,光屏上又可以得到一个清晰的像。保持蜡烛和光屏位置不变,若想光屏上再次呈现清晰的像,应将凸透镜向右再移5 cm

D.实验中由于蜡烛会随实验时间延长烧短,要想成像仍然在光屏中央,可保持透镜和光屏不动将蜡烛向上调节适当高度,或在蜡烛和光屏不动的情况下将透镜向下调节适当高度

13.光线经过甲、乙两透镜后的折射光线如图所示,下列对两透镜类型的分析正确的是( )

A.甲透镜的折射光线会聚于一点,说明甲透镜是凸透镜

B.乙透镜的折射光线是发散的,说明乙透镜是凹透镜

C.甲透镜的折射光线比人射光线更向主光轴靠拢,说明甲透镜是凸透镜

D.乙透镜的折射光线比入射光线更向主光轴靠拢,说明乙透镜是凸透镜

14.如图是一种称之为“七仙女”的神奇玻璃酒杯,空杯时什么也看不见,斟上酒,杯底立即显现出栩栩如生的仙女图。下列对仙女图形成原因的探讨,不正确的是( )

A.可能是酒和凸透镜对光产生折射,出现放大的像

B.空杯时,“七仙女”的图片可能在凸透镜的焦点上

C.可能是斟酒后杯底凸透镜焦距变小,使原来在焦点上的图片移在一倍焦距以外,成放大的像

D.可能是斟酒后杯底凸透镜焦距变大,使原来在焦点上的图片移在一倍焦距以内,成放大的像

二、填空题

15.如图,在注有清水的试管内留有一稍大的空气泡,使太阳光从试管的正上方向下照,观察试管下方的白纸,可以发现白纸上与空气泡相对应的位置上,有一椭圆黑影,而其它部分竟是一条与试管平行的亮线。这是因为试管充满水的地方相当于 透镜,而气泡与周边的水组成 透镜。如果把白纸从靠近试管向下移动到较远处,亮线的粗细将如何变化 。

16.如图画出了光线通过透镜(图中未画出)的情形,其中一个透镜对光线起的作用与另外三个不同,这个透镜的图是 (选填“a”、“b”、“c”、“d”),它对光线起 作用。

17.如图所示,AC为入射光线,CB为折射光线,且AO18.小雷对凸透镜焦距与制成凸透镜的材料种类、凸透镜凸起程度的关系进行了探究实验。

实验次数 1 2 3

材料 玻璃 玻璃 水晶

凸起程度 较小 较大 较大

焦距/cm 8.0 4.0

(1)他第一次测量焦距的实验如图甲所示,则测得的焦距为 cm。

(2)由1、2次的实验可得出的结论是:同种材料制成的凸透镜,凸起程度越大,焦距 。

(3)小雷回想起白光经三棱镜后,光屏上自上而下出现了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的色带(如图乙),受此启发,于是他分别用红光和紫光来进行图甲的实验,结论是:对同一凸透镜, (填“红光”或“紫光”)入射时焦距小些。

实验探究题

19.在探究“近视眼的形成原因和矫正方法”时,冰蓉同学选择了如下器材:蜡烛(模拟所视物)、水凸透镜(模拟人眼晶状体,并与注射器相连)、光屏(模拟人眼视网膜)、光具座等。(注:“水凸透镜”的凸起,程度可以通过注射器注入或吸出水的多少来调节)

(1)她安装并调整好实验装置,如图所示,将点燃的蜡烛置于“水凸透镜”前某一位置时,在光屏上得到了烛焰清晰的像;当向“水凸透镜"内注入水,使“透镜”更凸后,发现光屏上已无烛焰清晰的像;若要在光屏上再次得到烛焰清晰的像,应在“水凸透镜”前放置一块 透镜;若撤去放置的透镜,应将光屏 (填“靠近”或“远离”)“水凸透镜”",才能得到清晰的像。

(2)根据上述实验,可知近视眼的形成原因是 。

20. 在探究“凸透镜成像规律”的实验中,小华进行了如下探究:

为探究像距与焦距的关系,他选用了焦距不同的凸透镜进行实验.实验时物体固定在光具座25cm刻度线处,凸透镜固定在40cm刻度线处不改变,如图所示.实验数据记录如下表:

实验序号 物距u/cm 焦距f/cm 像距v/cm

1

15 5 7.5

2 7.5 15

3 12 60

(1)分析表中数据可知:保持物距不变时,焦距越大则像距越 .

(2)实验序号1中成的像是 (选填“放大”或“缩小”)的实像, 就是利用这一原理制成的.

(3)做完序号3实验后,小华只更换一个f=13cm的凸透镜安装在光具座40cm刻度线处,发现无论怎样移动光屏,像依然模糊,为了使光屏上的像变清晰,他应该在光具座上的凸透镜前的适当位置再放置一个

21.在“研究凸透镜成像规律”的实验中。

(1)某次实验过程中,小敏移动光屏直到出现清晰的像,蜡烛、透镜和光屏在光具座上位置如图所示,此时所成的是倒立 的实像。

(2)若通过移动透镜,使光屏上再次成清晰的像,透镜应该移到 厘米刻度处。

(3)实验一段时间后,原来成在光屏中央的像,“跑”到图甲所示的位置。下列操作可以让像重新回到光屏中央的有 。

①光屏上移一段距离 ②蜡烛下移一段距离 ③透镜下移一段距离

(4)研究好成像规律后,小敏模拟了近视和远视的矫正,图乙中,小敏给透镜A戴上“眼镜”(凸透镜B),光屏上刚好出现清晰的像,摘下“眼镜”后,光屏上的像变模糊,如图丙所示,若要通过移动蜡烛使像再次清晰,应将蜡烛向 (填“靠近”或“远离”)透镜方向移动一段距离。

22.在探究“凸透镜成像规律”的实验中:

(1)如图1,小明利用太阳光测量凸透镜的焦距,下列操作最合理的是

(2)凸透镜的位置固定不动,在图2所示的位置时,烛焰恰好在光屏上成清晰的像(图中未画出),此时成像情况与 (选填“放大镜”“投影仪”或“照相机”)的原理相同。以下哪些方法可以恰好再次在光屏上成清晰放大的像

A.交换蜡烛和光屏的位置 B.把凸透镜移到30cm刻度线处

C.把蜡烛和光屏同时向右移动20cm

四、解答题

23.根据透镜知识,回答下列问题。

(1)在下列各图中,已知入射光线或折射光线,画出对应的折射光线或入射光线。

(2)在下列各图中填入适当的透镜。

答案及解析

一、选择题

1.A

【解析】根据“削冰令圆,举以向日,以艾承其影,则火生”可知,用冰做一个透镜,放在阳光下,会聚光线后能够生火,即透镜对光线有会聚作用,那么它为凸透镜,故B、D错误;

能够生火,则说明会聚到一点后温度很高,这个点应该就是凸透镜的焦点,即平行主轴的光线,经过凸透镜后,折射光线经过另一侧的焦点,故A正确,C错误。 故选A。

2.B

【解析】根据图片可知,此时像距小于物距,成倒立缩小的实像。根据“物近像远大”的规律可知,要在光屏上的得到清晰的放大的像,必须减小物距,增大像距,即蜡烛和光屏都向右移动,故B正确,而A、C、D错误。 故选B。

3.D

【解析】A.物品上的二维码自己不发光,不是光源,故A错误;

B.摄像头成倒立缩小的实像,相当于照相机,故B错误;

C.当凸透镜成倒立缩小的实像时,物体应该在二倍焦距以外,故C错误;

D.二维码超过设定的方框时,即像太大,要使像变小,根据“物远像近小”的规律可知,此时要增大物距,即物品不动,把手机向后移动,故D正确。 故选D。

4.C

【解析】根据图片可知,可以将中空的玻璃体沿竖直方向切为两部分,它们都是中间薄边缘厚,都是凹透镜,则对光线有发散作用,故C正确,而A、B、D错误。 故选C。

5.D

【解析】①根据“物近像远大”的规律可知,如果将物体靠近凸透镜,仍要在光屏上得到清晰的像,光屏必须远离凸透镜。由于此时u>2f,因此光屏移动距离小于物体移动距离,故①错误;

②当光屏上成缩小的实像时,此时u>2f,f③换用焦距较小的凸透镜后,相当于焦距不变,而物距增大。根据“物远像近小”的规律可知,仍要在光屏上得到清晰的像,光屏必须靠近凸透镜,故③正确;

④保持物体和光屏位置不变,移动凸透镜,当物距和像距的数值交换时,一定可以在光屏上得到另一个清晰的像,只是像的大小发生改变,故④正确。 那么正确的是③④。 故选D。

6.A

【解析】根据图像可知,当u=20cm时,v=20cm,因此2f=20cm,解得:f=10cm,故A正确;

当物距u=30cm时,相距v=15cm,故B错误;

当物距u=30cm时,相距v=15cm;当物距u=15cm时,相距v=30cm,据此可知:物距增大时,相距减小,故C错误; 当物距u=15cm时,此时f7.A

【解析】根据乙图可知,成像在视网膜前面,为近视眼,应该用凹透镜矫正。根据甲图可知,镜片I中间薄边缘厚,为凹透镜。因此用镜片I矫正。 故A正确,而B、C、D错误。 故选A。

8.C

【解析】A、图中指的是近视眼的成像原理,远处物体反射来的光线形成的物像,落在视网膜的前方,A不符合题意;

B、视觉形成的部位在大脑皮层,B不符合题意;

C、瞳孔能调节进入眼内的光量,看强光时瞳孔缩小,看弱光时瞳孔扩大,因此当某学生从教室走到明亮的室外时,他的瞳孔变小,C符合题意;

D、形成近视眼的原因是眼球前后径过长,或晶状体曲度过大,成像于视网膜前,看不清远处物体,D不符合题意。 故答案为:C

9.A

【解析】近视眼的晶状体偏厚,对光线的会聚能力强,成像在视网膜前面,即甲为近视眼;要时像后移到视网膜上,必须使光线发散,因此用凹透镜矫正,即乙为近视眼的矫正,故A正确,而B、C、D错误。故选A。

10.A

【解析】A.幻灯机成倒立、放大的实像;物体在c点时,处在一倍焦距和二倍焦距之间,正好成倒立放大的实像,故A正确;

B.物体在d点时,处在一倍焦距以内,成正立、放大的虚像,而照相机成倒立、缩小的实像,故B错误;

C.物体在a点时,处在二倍焦距以外,成倒立、缩小的实像,而放大镜成正立、放大的虚像,故C错误;

D.物体放在F点时,不成像,而人眼成倒立、缩小的实像,故D错误。

故选A。

11.A

【解析】根据图片可知,墙壁上成放大的实像,则f能从不同角度看到墙上五环标志的像,是因为光在墙面上发生的是漫反射,故C正确不合题意;

在白色墙壁上蒙一层红布,则它只能反射红光,其余的色光全部被吸收,因此看到像中五环颜色为红色和黑色,故D正确不合题意。 故选A。

12.D

【解析】A.此时物距为25cm,则u>2f,此时成倒立缩小的实像,则像距fB.此时成倒立缩小的实像,应用为照相机,故B错误;

C.根据光路的可逆性可知,当凸透镜成实像时,将物距和像距交换数值后,仍然成清晰的实像,只是像的大小发生改变。将凸透镜和光屏分别移至25 cm、55 cm处,此时物距u=25cm-10cm=15cm,像距v=55cm-25cm=30cm。将二者交换后,即此时物距u=30cm,则凸透镜所对的刻度为:10cm+30cm=40cm,则凸透镜向右移动:40cm-25cm=15cm,故C错误;

D.实验中由于蜡烛会随实验时间延长烧短,要想成像仍然在光屏中央,可保持透镜和光屏不动将蜡烛向上调节适当高度,或在蜡烛和光屏不动的情况下将透镜向下调节适当高度,故D正确。 故选D。

13.D

【解析】根据图片可知,经过甲透镜后,光线比原来远离主光轴,即甲透镜使光线发散,应该为凹透镜。经过乙透镜后,光线比原来靠拢主光轴,即乙透镜使光线会聚,应该为凸透镜,故D正确,而A、B、C错误。 故选D。

14.C

【解析】根据图片可知,酒杯底部相当于一个凸透镜,没有酒时,“七仙女”的图片恰好在焦点上,此时不成像,因此我们看不到。加入酒后,酒和瓶子底部构成的新的凸透镜的焦距变长,图片这时在一倍焦距以内,成正立放大的虚像,因此可以看到,故A、B、D正确不合题意,而C错误符合题意。 故选C。

二、填空题

15.凸;凹;先变细再变粗

【解析】试管充满水的地方中间厚,边缘薄,属于凸透镜,对光有会聚作用;气泡与周边的水中间薄,边缘厚,属于凹透镜,对光有发散作用。

当位于焦点位置时,在白纸上形成的亮线是最亮、最细的。当把白纸从靠近试管向下移动到焦点时,亮线变细,当把白纸从焦点继续向下移动时,亮线变粗,因此整个过程亮线先变细后变粗。

16.c;会聚

【解析】与入射光线相比,a、b、d三图中的折射光线都向远离主轴的方向偏折,即使光线发散,应该为凹透镜;只有c中的折射光线向靠近主轴的方向偏折,即使光线会聚,应该为凸透镜。

17.5<f<10

【解析】将A看作物体,将B看作像点。根据图片可知,此时物距小于像距,成倒立、放大的实像,即f18.(1)10.0(2)越小(3)紫光

【解析】(1)根据甲图可知,该凸透镜的焦距f=40cm-30cm=10cm;

(2)根据表格中第、1、2组数据得到:同种材料制成的凸透镜,凸起程度越大,焦距越小。

(3)根据乙图可知,三棱镜对紫光的偏折角度更大,偏折能力更强,因此:对同一凸透镜,紫光入射时焦距小些。

实验探究题

19.(1)凹;靠近

(2)晶状体太厚,对光的折射能力太强(或眼球的前后径太长)

【解析】(1) 向水凸透镜内注入水时,透镜更凸,会聚能力较强,将像成在光屏的前面,为了使像正好呈在光屏上,应使光线推迟会聚,使所成的像相对于光屏后移,所以应在水凸透镜前放置一块凹透镜.或者将光屏前移靠近水凸透镜。

(2)根据上述实验,可知近视眼的形成原因是 晶状体太厚,对光的折射能力太强(或眼球的前后径太长) 。

20. (1)大 (2)缩小 ;照相机 (3)凸透镜

【解析】(1)据表格中的数据特点可知,保持物距不变时,焦距越大则像距越大;

(2)据上面凸透镜的成像规律可知,实验序号1中的物距大于像距,所以此时应该成一个倒立、缩小的实像,照相机就是利用该原理制成的;

(3)据图可知,此时的物距是15cm,而若换一个f=13cm的凸透镜安装在光具座40cm刻度线处,相当于增大了凸透镜的焦距,即相当于减小了物距,故此时的像距应该变大,发现无论怎样移动光屏,像依然模糊的原因,就是此时的像距太大导致的,所以为了使光屏上的像变清晰,即需要让光线提前会聚,所以应该在光具座上的凸透镜前的适当位置再放置一个凸透镜.

21.(1)放大(2)45(3)①③(4)远离

【解析】(1)根据图片可知,此时像距大于物距,则所成的是倒立、放大的实像。

(2)此时的物距u=30cm-15cm=15cm,像距v=60cm-30cm=30cm。将二者交换数值,即u=30cm时,v=15cm时,光屏上再次成像,此时透镜的位置为:15cm+30cm=45cm。

(3)①光屏上移一段距离,相当于像向下移动,故①正确;

②蜡烛下移一段距离,则像向上运动,故②错误;

③透镜下移一段距离,像也向下移动,故③正确。 故选①③。

(4)凸透镜对光线有会聚作用,去掉凸透镜B后,光线肯定比原来发散了,即成像位置比光屏的位置靠后。根据“物远像近小”的规律可知,如果要使像向前移动到光屏上,那么蜡烛就要远离凸透镜。

22.(1)C(2)照相机;ABC

【解析】(1)在测量凸透镜的焦点时,必须使太阳光与凸透镜的主轴平行,且承接焦点的白纸要与凸透镜平行,这时得到的光点才可能最小最亮,故选C。

(2)根据图2可知,此时物距大于像距,根据“物远像近小”可知,此时成倒立、缩小的实像,应用为照相机。

A.交换蜡烛和光屏的位置,此时物距小于像距,根据“光路的可逆性”可知,肯定能够成倒立放大的实像,故A正确; B.把凸透镜移到30cm刻度线处,此时物距等于20cm,像距等于40cm,恰好与原来物距和像距相反,肯定能够成倒立放大的实像,故B正确;

C.把蜡烛和光屏同时向右移动20cm,此时此时物距等于20cm,像距等于40cm,恰好与原来物距和像距相反,肯定能够成倒立放大的实像,故C正确。 故选ABC。

四、解答题

23.(1)解:如图所示:

(2)解:如图所示:

2.6 透镜与视觉

1.早在我国西汉时期成书的《淮南万毕术》中就有关于冰透镜的记载:“削冰令圆,举以向日,以艾承其影,则火生。”下列关于该记载解释的光路图正确的是( )

A. B.

C. D.

2.图中蜡烛在光屏上成清晰缩小的像。下列操作中可能使烛焰在光屏上成清晰放大的像的是( )

A.透镜不动,蜡烛、光屏靠近透镜

B.透镜不动,蜡烛、光屏向右移动

C.透镜、光屏都不动,蜡烛向右移动

D.蜡烛、光屏都不动,透镜靠近光屏

3.如图是用手机扫描物品上的二维码,可登录网页查看物品的相关信息,下列说法正确的是( )

A.物品上的二维码是光源

B.摄像头可以看成是一个放大镜

C.二维码位于摄像头的一倍焦距以内

D.当二维码超出手机上设定的方框时,物品不动,把手机向后移动

4.截面为正方形、中空部分为椭圆形的玻璃体如图所示。则这个玻璃体( )

A.可以看成两块凹面镜 B.可以看成一块凸透镜

C.对图示光束具有发散作用 D.对图示光束具有会聚作用

5.凸透镜成像实验中,移动物体到某位置时,能在光屏上成清晰缩小的像,则下列能成立的是( )

①如果将物体靠近凸透镜,仍要在光屏上得到清晰的像,光屏必须远离凸透镜,且光屏移动距离先大于后小于物体移动距离;②同时移动物体与光屏,且移动距离相同,有可能在光屏上成清晰缩小的像;③换用焦距较小的凸透镜后,仍要在光屏上得到清晰的像,如果只移动光屏,光屏必须靠近凸透镜;④保持物体和光屏位置不变,移动凸透镜,一定可以在光屏上得到另一个清晰的像。

A.①③ B.②④ C.②③ D.③④

6.如图是凸透镜成实像时像距v和物距u的关系图像,分析图像可知( )

A.该凸透镜的焦距是10 cm B.当物距u=30 cm时,像距V=30 cm

C.物距增大时像距也增大 D.当物距u=15 cm时成缩小的像

7.为满足特殊人群的需求,有一种眼镜的镜片可以改变(如图甲),它的改变是通过在透明的薄膜中注人或抽出光学液体来实现。图乙是某人看远处物体时的成像情况,此时该人的视力缺陷和矫正时应选择的镜片是( )

A.近视眼,镜片Ⅰ B.近视眼,镜片Ⅱ

C.远视眼,镜片Ⅰ D.远视眼,镜片Ⅱ

8.为了保护视力以及让学生安心在校学习。2月1日教育部印发了《关于加强中小学生手机管理工作的通知》。通知要求:中小学生原则上不得将个人手机带入校园。如图是眼球结构及成像示意图,下列叙述正确的是( )

A.如图表示视力正常的眼睛的成像原理

B.结构3既是成像也是视觉形成的部位

C.当某学生从教室走到明亮的室外时,他的瞳孔变小

D.近视眼形成的原因之一是结构[2]曲度过小,不能恢复原状

9.习近平总书记提出:“共同呵护好孩子的眼睛,让他们拥有一个光明的未来”。 作为青少年要爱眼护眼,科学用眼。下列关于近视的成因及矫正方法正确的是( )

A.甲和乙 B.甲和丁 C.丙和乙 D.丙和丁

10.如图所示,a、b、c、d是距凸透镜不同距离的四个点,F为焦点。下列几种光学仪器的成像原理与物体在不同点时的成像情况相对应,下列说法正确的是( )

A.幻灯机是根据物体放在c点时的成像特点制成的

B.照相机是根据物体放在d点时的成像特点制成的

C.使用放大镜时的成像情况与物体放在a点时的成像情况相似

D.人眼看物体时的成像情况与物体放在F点时的成像情况相似

11.如图所示,小明自制了一个简易投影仪,在暗室中将印有奥运五环(红、黄、蓝、绿、黑五色环)标志的透明胶片,贴在发白光的手电筒上,并正对着焦距为10 cm的凸透镜,调整手电筒、凸透镜、白色墙壁之间的位置,在墙上得到了一个清晰、正立、放大的像。下列说法中错误的是( )

A.手电筒与凸透镜的距离应小于10 cm,且胶片应正立放置

B.手电筒与凸透镜的距离应大于10 cm小于20 cm,且胶片应倒立放置

C.能从不同角度看到墙上五环标志的像,是因为光在墙面上发生的是漫反射

D.将白色墙上蒙一层红布,可以看到像中五环的颜色只有红色和黑色

12.小枫同学用焦距为10cm的凸透镜做“探究凸透镜成像的规律”的实验中,说法正确的是( )

A.如图所示,保持蜡烛和凸透镜的位置不变,即物距为25cm,要使烛焰在光屏上成清晰的像,光屏应远离凸透镜

B.若保持图中物距不变,正确调节光屏后,光屏上成的像是放大的,这是投影仪的原理

C.上述实验中,蜡烛依然保持在光具座上的10 cm处,将凸透镜和光屏分别移至25 cm、55 cm处,光屏上又可以得到一个清晰的像。保持蜡烛和光屏位置不变,若想光屏上再次呈现清晰的像,应将凸透镜向右再移5 cm

D.实验中由于蜡烛会随实验时间延长烧短,要想成像仍然在光屏中央,可保持透镜和光屏不动将蜡烛向上调节适当高度,或在蜡烛和光屏不动的情况下将透镜向下调节适当高度

13.光线经过甲、乙两透镜后的折射光线如图所示,下列对两透镜类型的分析正确的是( )

A.甲透镜的折射光线会聚于一点,说明甲透镜是凸透镜

B.乙透镜的折射光线是发散的,说明乙透镜是凹透镜

C.甲透镜的折射光线比人射光线更向主光轴靠拢,说明甲透镜是凸透镜

D.乙透镜的折射光线比入射光线更向主光轴靠拢,说明乙透镜是凸透镜

14.如图是一种称之为“七仙女”的神奇玻璃酒杯,空杯时什么也看不见,斟上酒,杯底立即显现出栩栩如生的仙女图。下列对仙女图形成原因的探讨,不正确的是( )

A.可能是酒和凸透镜对光产生折射,出现放大的像

B.空杯时,“七仙女”的图片可能在凸透镜的焦点上

C.可能是斟酒后杯底凸透镜焦距变小,使原来在焦点上的图片移在一倍焦距以外,成放大的像

D.可能是斟酒后杯底凸透镜焦距变大,使原来在焦点上的图片移在一倍焦距以内,成放大的像

二、填空题

15.如图,在注有清水的试管内留有一稍大的空气泡,使太阳光从试管的正上方向下照,观察试管下方的白纸,可以发现白纸上与空气泡相对应的位置上,有一椭圆黑影,而其它部分竟是一条与试管平行的亮线。这是因为试管充满水的地方相当于 透镜,而气泡与周边的水组成 透镜。如果把白纸从靠近试管向下移动到较远处,亮线的粗细将如何变化 。

16.如图画出了光线通过透镜(图中未画出)的情形,其中一个透镜对光线起的作用与另外三个不同,这个透镜的图是 (选填“a”、“b”、“c”、“d”),它对光线起 作用。

17.如图所示,AC为入射光线,CB为折射光线,且AO

实验次数 1 2 3

材料 玻璃 玻璃 水晶

凸起程度 较小 较大 较大

焦距/cm 8.0 4.0

(1)他第一次测量焦距的实验如图甲所示,则测得的焦距为 cm。

(2)由1、2次的实验可得出的结论是:同种材料制成的凸透镜,凸起程度越大,焦距 。

(3)小雷回想起白光经三棱镜后,光屏上自上而下出现了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的色带(如图乙),受此启发,于是他分别用红光和紫光来进行图甲的实验,结论是:对同一凸透镜, (填“红光”或“紫光”)入射时焦距小些。

实验探究题

19.在探究“近视眼的形成原因和矫正方法”时,冰蓉同学选择了如下器材:蜡烛(模拟所视物)、水凸透镜(模拟人眼晶状体,并与注射器相连)、光屏(模拟人眼视网膜)、光具座等。(注:“水凸透镜”的凸起,程度可以通过注射器注入或吸出水的多少来调节)

(1)她安装并调整好实验装置,如图所示,将点燃的蜡烛置于“水凸透镜”前某一位置时,在光屏上得到了烛焰清晰的像;当向“水凸透镜"内注入水,使“透镜”更凸后,发现光屏上已无烛焰清晰的像;若要在光屏上再次得到烛焰清晰的像,应在“水凸透镜”前放置一块 透镜;若撤去放置的透镜,应将光屏 (填“靠近”或“远离”)“水凸透镜”",才能得到清晰的像。

(2)根据上述实验,可知近视眼的形成原因是 。

20. 在探究“凸透镜成像规律”的实验中,小华进行了如下探究:

为探究像距与焦距的关系,他选用了焦距不同的凸透镜进行实验.实验时物体固定在光具座25cm刻度线处,凸透镜固定在40cm刻度线处不改变,如图所示.实验数据记录如下表:

实验序号 物距u/cm 焦距f/cm 像距v/cm

1

15 5 7.5

2 7.5 15

3 12 60

(1)分析表中数据可知:保持物距不变时,焦距越大则像距越 .

(2)实验序号1中成的像是 (选填“放大”或“缩小”)的实像, 就是利用这一原理制成的.

(3)做完序号3实验后,小华只更换一个f=13cm的凸透镜安装在光具座40cm刻度线处,发现无论怎样移动光屏,像依然模糊,为了使光屏上的像变清晰,他应该在光具座上的凸透镜前的适当位置再放置一个

21.在“研究凸透镜成像规律”的实验中。

(1)某次实验过程中,小敏移动光屏直到出现清晰的像,蜡烛、透镜和光屏在光具座上位置如图所示,此时所成的是倒立 的实像。

(2)若通过移动透镜,使光屏上再次成清晰的像,透镜应该移到 厘米刻度处。

(3)实验一段时间后,原来成在光屏中央的像,“跑”到图甲所示的位置。下列操作可以让像重新回到光屏中央的有 。

①光屏上移一段距离 ②蜡烛下移一段距离 ③透镜下移一段距离

(4)研究好成像规律后,小敏模拟了近视和远视的矫正,图乙中,小敏给透镜A戴上“眼镜”(凸透镜B),光屏上刚好出现清晰的像,摘下“眼镜”后,光屏上的像变模糊,如图丙所示,若要通过移动蜡烛使像再次清晰,应将蜡烛向 (填“靠近”或“远离”)透镜方向移动一段距离。

22.在探究“凸透镜成像规律”的实验中:

(1)如图1,小明利用太阳光测量凸透镜的焦距,下列操作最合理的是

(2)凸透镜的位置固定不动,在图2所示的位置时,烛焰恰好在光屏上成清晰的像(图中未画出),此时成像情况与 (选填“放大镜”“投影仪”或“照相机”)的原理相同。以下哪些方法可以恰好再次在光屏上成清晰放大的像

A.交换蜡烛和光屏的位置 B.把凸透镜移到30cm刻度线处

C.把蜡烛和光屏同时向右移动20cm

四、解答题

23.根据透镜知识,回答下列问题。

(1)在下列各图中,已知入射光线或折射光线,画出对应的折射光线或入射光线。

(2)在下列各图中填入适当的透镜。

答案及解析

一、选择题

1.A

【解析】根据“削冰令圆,举以向日,以艾承其影,则火生”可知,用冰做一个透镜,放在阳光下,会聚光线后能够生火,即透镜对光线有会聚作用,那么它为凸透镜,故B、D错误;

能够生火,则说明会聚到一点后温度很高,这个点应该就是凸透镜的焦点,即平行主轴的光线,经过凸透镜后,折射光线经过另一侧的焦点,故A正确,C错误。 故选A。

2.B

【解析】根据图片可知,此时像距小于物距,成倒立缩小的实像。根据“物近像远大”的规律可知,要在光屏上的得到清晰的放大的像,必须减小物距,增大像距,即蜡烛和光屏都向右移动,故B正确,而A、C、D错误。 故选B。

3.D

【解析】A.物品上的二维码自己不发光,不是光源,故A错误;

B.摄像头成倒立缩小的实像,相当于照相机,故B错误;

C.当凸透镜成倒立缩小的实像时,物体应该在二倍焦距以外,故C错误;

D.二维码超过设定的方框时,即像太大,要使像变小,根据“物远像近小”的规律可知,此时要增大物距,即物品不动,把手机向后移动,故D正确。 故选D。

4.C

【解析】根据图片可知,可以将中空的玻璃体沿竖直方向切为两部分,它们都是中间薄边缘厚,都是凹透镜,则对光线有发散作用,故C正确,而A、B、D错误。 故选C。

5.D

【解析】①根据“物近像远大”的规律可知,如果将物体靠近凸透镜,仍要在光屏上得到清晰的像,光屏必须远离凸透镜。由于此时u>2f,因此光屏移动距离小于物体移动距离,故①错误;

②当光屏上成缩小的实像时,此时u>2f,f

④保持物体和光屏位置不变,移动凸透镜,当物距和像距的数值交换时,一定可以在光屏上得到另一个清晰的像,只是像的大小发生改变,故④正确。 那么正确的是③④。 故选D。

6.A

【解析】根据图像可知,当u=20cm时,v=20cm,因此2f=20cm,解得:f=10cm,故A正确;

当物距u=30cm时,相距v=15cm,故B错误;

当物距u=30cm时,相距v=15cm;当物距u=15cm时,相距v=30cm,据此可知:物距增大时,相距减小,故C错误; 当物距u=15cm时,此时f

【解析】根据乙图可知,成像在视网膜前面,为近视眼,应该用凹透镜矫正。根据甲图可知,镜片I中间薄边缘厚,为凹透镜。因此用镜片I矫正。 故A正确,而B、C、D错误。 故选A。

8.C

【解析】A、图中指的是近视眼的成像原理,远处物体反射来的光线形成的物像,落在视网膜的前方,A不符合题意;

B、视觉形成的部位在大脑皮层,B不符合题意;

C、瞳孔能调节进入眼内的光量,看强光时瞳孔缩小,看弱光时瞳孔扩大,因此当某学生从教室走到明亮的室外时,他的瞳孔变小,C符合题意;

D、形成近视眼的原因是眼球前后径过长,或晶状体曲度过大,成像于视网膜前,看不清远处物体,D不符合题意。 故答案为:C

9.A

【解析】近视眼的晶状体偏厚,对光线的会聚能力强,成像在视网膜前面,即甲为近视眼;要时像后移到视网膜上,必须使光线发散,因此用凹透镜矫正,即乙为近视眼的矫正,故A正确,而B、C、D错误。故选A。

10.A

【解析】A.幻灯机成倒立、放大的实像;物体在c点时,处在一倍焦距和二倍焦距之间,正好成倒立放大的实像,故A正确;

B.物体在d点时,处在一倍焦距以内,成正立、放大的虚像,而照相机成倒立、缩小的实像,故B错误;

C.物体在a点时,处在二倍焦距以外,成倒立、缩小的实像,而放大镜成正立、放大的虚像,故C错误;

D.物体放在F点时,不成像,而人眼成倒立、缩小的实像,故D错误。

故选A。

11.A

【解析】根据图片可知,墙壁上成放大的实像,则f

在白色墙壁上蒙一层红布,则它只能反射红光,其余的色光全部被吸收,因此看到像中五环颜色为红色和黑色,故D正确不合题意。 故选A。

12.D

【解析】A.此时物距为25cm,则u>2f,此时成倒立缩小的实像,则像距f

C.根据光路的可逆性可知,当凸透镜成实像时,将物距和像距交换数值后,仍然成清晰的实像,只是像的大小发生改变。将凸透镜和光屏分别移至25 cm、55 cm处,此时物距u=25cm-10cm=15cm,像距v=55cm-25cm=30cm。将二者交换后,即此时物距u=30cm,则凸透镜所对的刻度为:10cm+30cm=40cm,则凸透镜向右移动:40cm-25cm=15cm,故C错误;

D.实验中由于蜡烛会随实验时间延长烧短,要想成像仍然在光屏中央,可保持透镜和光屏不动将蜡烛向上调节适当高度,或在蜡烛和光屏不动的情况下将透镜向下调节适当高度,故D正确。 故选D。

13.D

【解析】根据图片可知,经过甲透镜后,光线比原来远离主光轴,即甲透镜使光线发散,应该为凹透镜。经过乙透镜后,光线比原来靠拢主光轴,即乙透镜使光线会聚,应该为凸透镜,故D正确,而A、B、C错误。 故选D。

14.C

【解析】根据图片可知,酒杯底部相当于一个凸透镜,没有酒时,“七仙女”的图片恰好在焦点上,此时不成像,因此我们看不到。加入酒后,酒和瓶子底部构成的新的凸透镜的焦距变长,图片这时在一倍焦距以内,成正立放大的虚像,因此可以看到,故A、B、D正确不合题意,而C错误符合题意。 故选C。

二、填空题

15.凸;凹;先变细再变粗

【解析】试管充满水的地方中间厚,边缘薄,属于凸透镜,对光有会聚作用;气泡与周边的水中间薄,边缘厚,属于凹透镜,对光有发散作用。

当位于焦点位置时,在白纸上形成的亮线是最亮、最细的。当把白纸从靠近试管向下移动到焦点时,亮线变细,当把白纸从焦点继续向下移动时,亮线变粗,因此整个过程亮线先变细后变粗。

16.c;会聚

【解析】与入射光线相比,a、b、d三图中的折射光线都向远离主轴的方向偏折,即使光线发散,应该为凹透镜;只有c中的折射光线向靠近主轴的方向偏折,即使光线会聚,应该为凸透镜。

17.5<f<10

【解析】将A看作物体,将B看作像点。根据图片可知,此时物距小于像距,成倒立、放大的实像,即f

【解析】(1)根据甲图可知,该凸透镜的焦距f=40cm-30cm=10cm;

(2)根据表格中第、1、2组数据得到:同种材料制成的凸透镜,凸起程度越大,焦距越小。

(3)根据乙图可知,三棱镜对紫光的偏折角度更大,偏折能力更强,因此:对同一凸透镜,紫光入射时焦距小些。

实验探究题

19.(1)凹;靠近

(2)晶状体太厚,对光的折射能力太强(或眼球的前后径太长)

【解析】(1) 向水凸透镜内注入水时,透镜更凸,会聚能力较强,将像成在光屏的前面,为了使像正好呈在光屏上,应使光线推迟会聚,使所成的像相对于光屏后移,所以应在水凸透镜前放置一块凹透镜.或者将光屏前移靠近水凸透镜。

(2)根据上述实验,可知近视眼的形成原因是 晶状体太厚,对光的折射能力太强(或眼球的前后径太长) 。

20. (1)大 (2)缩小 ;照相机 (3)凸透镜

【解析】(1)据表格中的数据特点可知,保持物距不变时,焦距越大则像距越大;

(2)据上面凸透镜的成像规律可知,实验序号1中的物距大于像距,所以此时应该成一个倒立、缩小的实像,照相机就是利用该原理制成的;

(3)据图可知,此时的物距是15cm,而若换一个f=13cm的凸透镜安装在光具座40cm刻度线处,相当于增大了凸透镜的焦距,即相当于减小了物距,故此时的像距应该变大,发现无论怎样移动光屏,像依然模糊的原因,就是此时的像距太大导致的,所以为了使光屏上的像变清晰,即需要让光线提前会聚,所以应该在光具座上的凸透镜前的适当位置再放置一个凸透镜.

21.(1)放大(2)45(3)①③(4)远离

【解析】(1)根据图片可知,此时像距大于物距,则所成的是倒立、放大的实像。

(2)此时的物距u=30cm-15cm=15cm,像距v=60cm-30cm=30cm。将二者交换数值,即u=30cm时,v=15cm时,光屏上再次成像,此时透镜的位置为:15cm+30cm=45cm。

(3)①光屏上移一段距离,相当于像向下移动,故①正确;

②蜡烛下移一段距离,则像向上运动,故②错误;

③透镜下移一段距离,像也向下移动,故③正确。 故选①③。

(4)凸透镜对光线有会聚作用,去掉凸透镜B后,光线肯定比原来发散了,即成像位置比光屏的位置靠后。根据“物远像近小”的规律可知,如果要使像向前移动到光屏上,那么蜡烛就要远离凸透镜。

22.(1)C(2)照相机;ABC

【解析】(1)在测量凸透镜的焦点时,必须使太阳光与凸透镜的主轴平行,且承接焦点的白纸要与凸透镜平行,这时得到的光点才可能最小最亮,故选C。

(2)根据图2可知,此时物距大于像距,根据“物远像近小”可知,此时成倒立、缩小的实像,应用为照相机。

A.交换蜡烛和光屏的位置,此时物距小于像距,根据“光路的可逆性”可知,肯定能够成倒立放大的实像,故A正确; B.把凸透镜移到30cm刻度线处,此时物距等于20cm,像距等于40cm,恰好与原来物距和像距相反,肯定能够成倒立放大的实像,故B正确;

C.把蜡烛和光屏同时向右移动20cm,此时此时物距等于20cm,像距等于40cm,恰好与原来物距和像距相反,肯定能够成倒立放大的实像,故C正确。 故选ABC。

四、解答题

23.(1)解:如图所示:

(2)解:如图所示:

2.6 透镜与视觉

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空