山东省济南市2022-2023学年高三上学期期末检测历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省济南市2022-2023学年高三上学期期末检测历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 233.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-01-12 10:51:19 | ||

图片预览

文档简介

济南市2022-2023学年高三上学期期末检测

历史试题

注意事项:

1.答题前,考生先将自己的姓名、考生号,座号填写在相应位置,认真核对条形码上的姓名考生号和座号,并将条形码粘贴在指定位置上。

⒉选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,字体工整﹑笔迹清楚。

3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸,试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。张

一.选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.某墓葬中出土了一套多达60余件的青铜组合餐具,考古专家确定这套青铜餐具的主人是战国末期的“士”。作为分封制最低一级的贵族却可以拥有如此精巧的青铜餐具,这反映了战国末期

A.阶级分化日趋严重

B.血缘纽带关系弱化

c.礼乐文化荡然无存

D.等级秩序走向瓦解

2.内蒙古和林格尔汉墓壁画有相当部分都与庄园有关,包括农耕图、园圃图,采桑图,溷麻图、谷仓图,酿造图.果树图,网渔图,牧马图、牧羊图,牧牛图等。这反映出汉代庄园

A.生产自给自足

B.组织管理严密

C.重视畜牧经济

D.实行割据自治

3.据《唐会要》载:“景龙元年(公元707年)十一月敕:诸非州县之所,不得置市”,而岭南地区却不受此敕令的限制,并形成了独特的墟市经济。据此可知当时

A.南方经济发展

B.经济政策灵活

C.抑商政策松动

D.商业市镇兴起

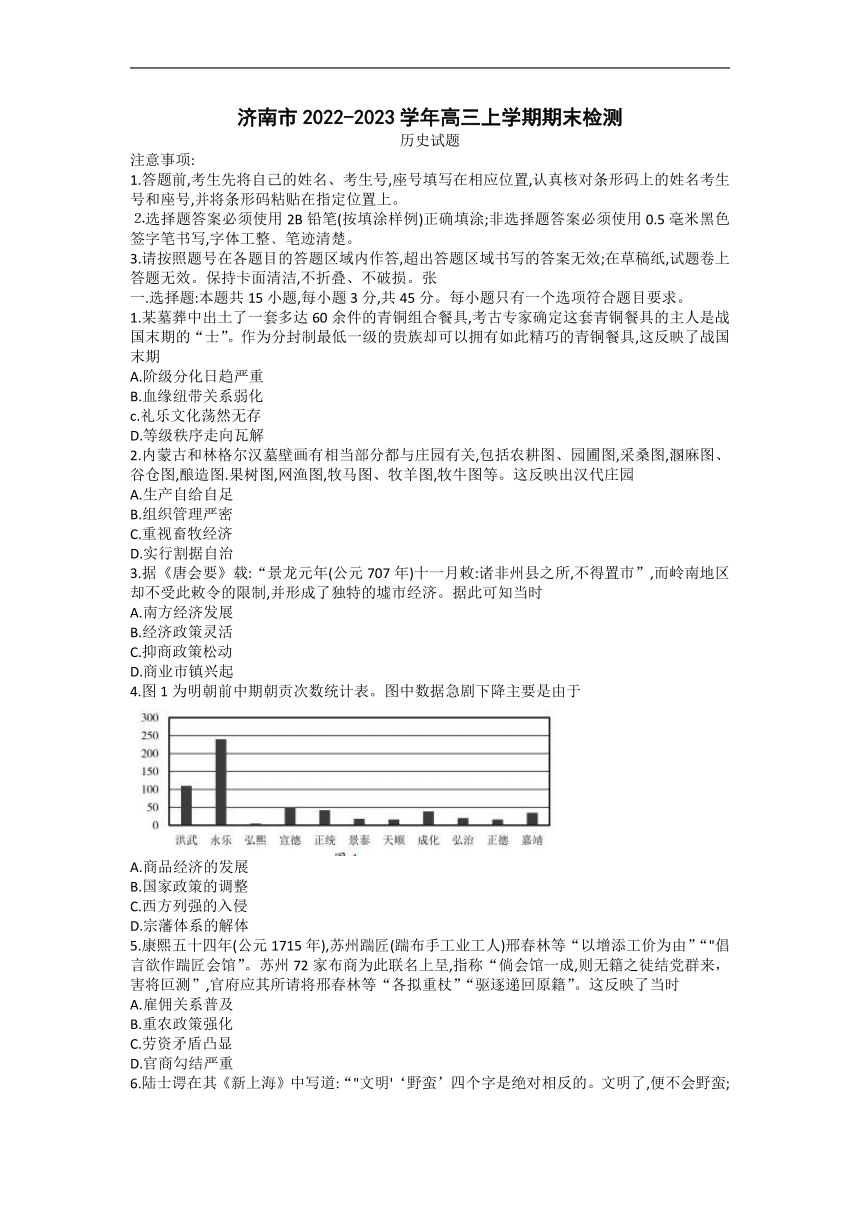

4.图1为明朝前中期朝贡次数统计表。图中数据急剧下降主要是由于

A.商品经济的发展

B.国家政策的调整

C.西方列强的入侵

D.宗藩体系的解体

5.康熙五十四年(公元1715年),苏州踹匠(踹布手工业工人)邢春林等“以增添工价为由”“"倡言欲作踹匠会馆”。苏州72家布商为此联名上呈,指称“倘会馆一成,则无籍之徒结党群来,害将叵测”,官府应其所请将邢春林等“各拟重杖”“驱逐递回原籍”。这反映了当时

A.雇佣关系普及

B.重农政策强化

C.劳资矛盾凸显

D.官商勾结严重

6.陆士谔在其《新上海》中写道:“"文明'‘野蛮’四个字是绝对相反的。文明了,便不会野蛮;野蛮了,便不能文明。上海则不然;野蛮的人﹐霎时间可化为文明;文明的人,霎时间可变为野蛮。”这主要因为上海

A.较早开埠通商

B.商品经济发达

c.社会秩序混乱

D.传统思想消失

7.严复自英国留学归来后,初拜桐城派大师吴汝纶学习古文,“欲博一第入都,以与当轴周旋”;后又用投士大夫所好的文字从事翻译工作,用古文介绍西方思想。严复的这些努力

A.推动了士大夫思想解放

B.意在融合中西方文化

C.折射出社会转型的艰难

.D.践行了中体西用思想

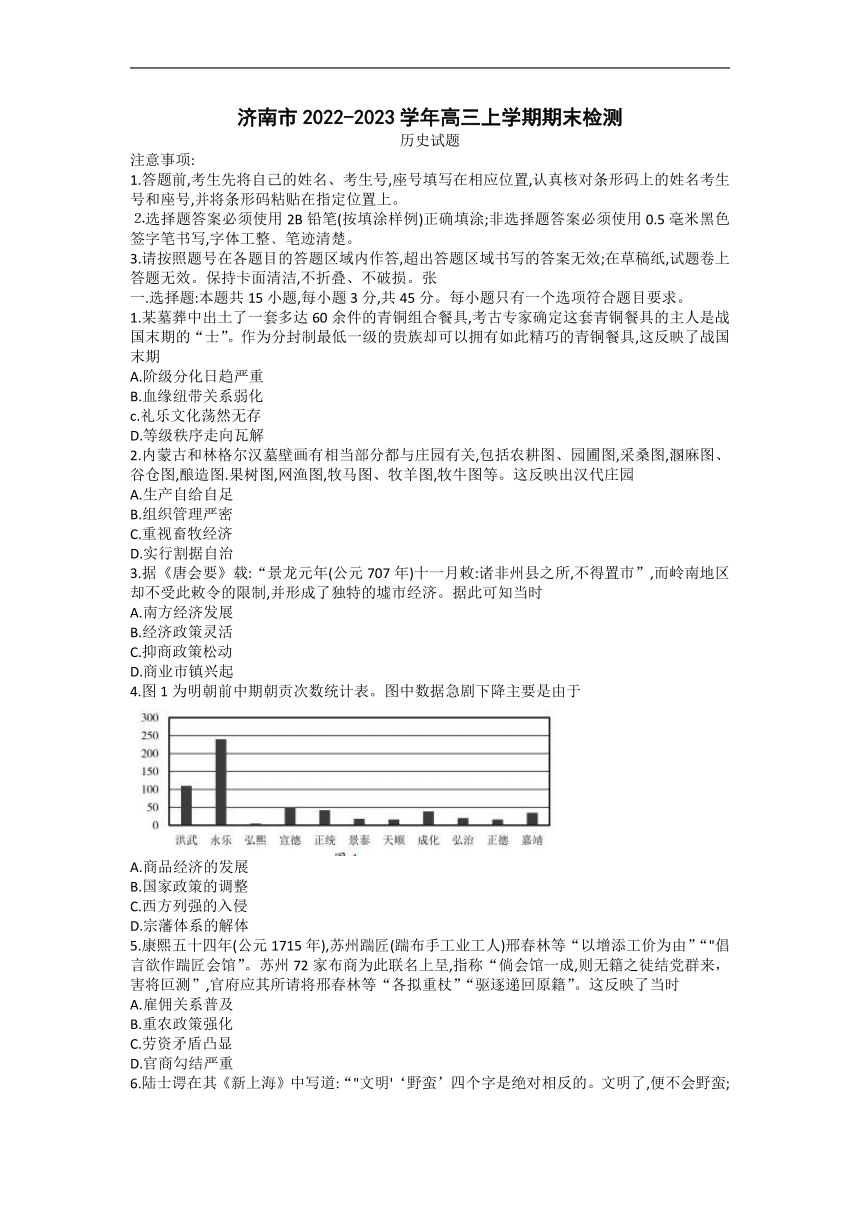

8.1932年底《东方杂志》发起“于1933年新年大家做一回好梦”的征文,图2为丰子恺提交的作品。据此可知当时

.

A.不同阶层贫富悬殊

B.社会物资供应紧张

C.民族危机空前严重

D.国人亟盼社会革新

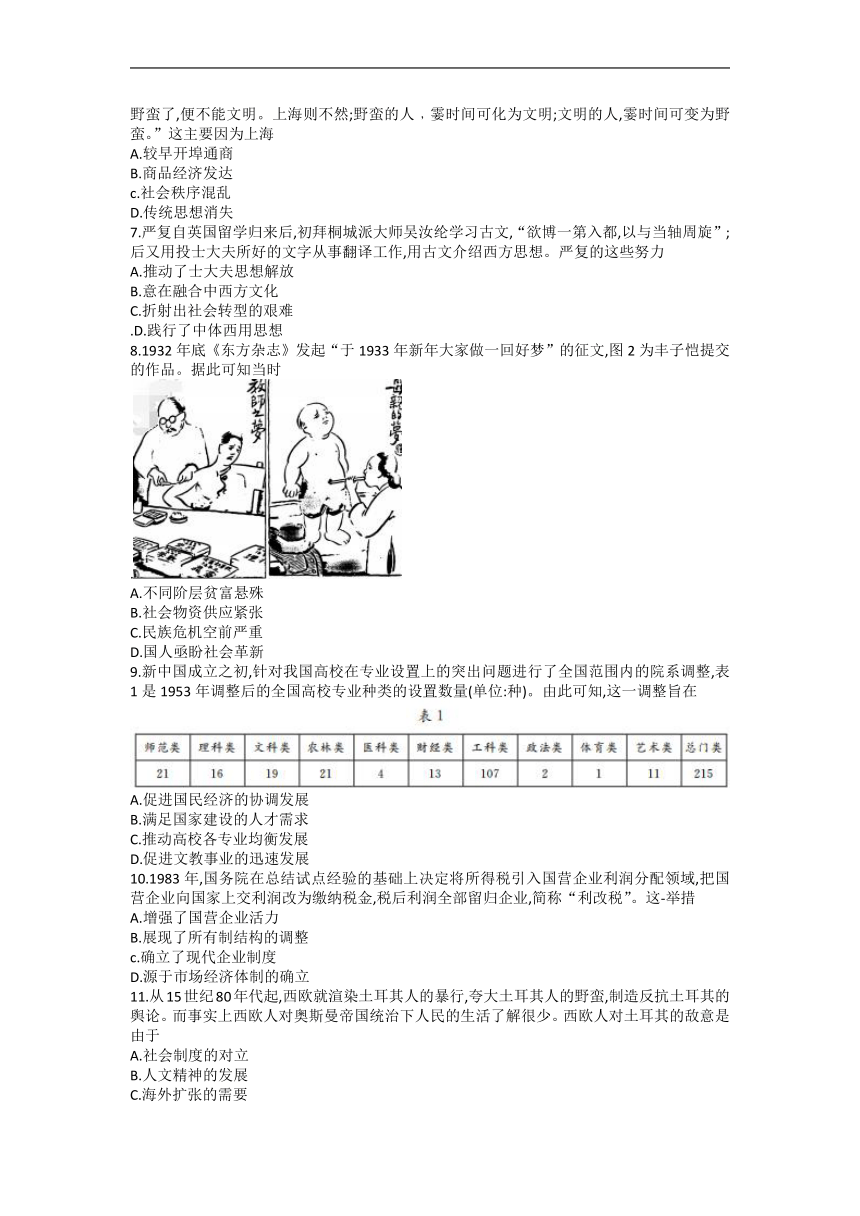

9.新中国成立之初,针对我国高校在专业设置上的突出问题进行了全国范围内的院系调整,表1是1953年调整后的全国高校专业种类的设置数量(单位:种)。由此可知,这一调整旨在

A.促进国民经济的协调发展

B.满足国家建设的人才需求

C.推动高校各专业均衡发展

D.促进文教事业的迅速发展

10.1983年,国务院在总结试点经验的基础上决定将所得税引入国营企业利润分配领域,把国营企业向国家上交利润改为缴纳税金,税后利润全部留归企业,简称“利改税”。这-举措

A.增强了国营企业活力

B.展现了所有制结构的调整

c.确立了现代企业制度

D.源于市场经济体制的确立

11.从15世纪80年代起,西欧就渲染土耳其人的暴行,夸大土耳其人的野蛮,制造反抗土耳其的舆论。而事实上西欧人对奥斯曼帝国统治下人民的生活了解很少。西欧人对土耳其的敌意是由于

A.社会制度的对立

B.人文精神的发展

C.海外扩张的需要

D.宗教改革的推动

12.新教创造了一个新的伦理,虽然不要求贫苦,却不容许为了追求财富而走向骄奢的歧途;虽然不要求独身,却把婚姻完全视为合理养育后代的制度。有人将这一精神概括为“你认为你已经逃出了寺院,然而所有人都成了终身僧侣”。这说明宗教改革

A.强化了信徒的顺从意识

B.导致了社会的道德沦丧

C.动摇了人们的宗教信仰

D.蕴含着现实的功利追求

13.19世纪前,英国几乎没有公办的教育机构,富人们为孩子雇用私人教师,宗教,慈善机构会兴办私营的收费学校,向部分人口提供基础教育。1802年英国通过立法要求纺织厂厂主为学徒提供基础教育,1833年又要求对所有童工进行指导。这些变化是源于

A.工业发展的要求

B.民主制度的完善

C.工人运动的推动

D.贫富差距的缩小

14.英国自1601年颁布济贫法以来,长期坚持对贫困人口区别对待的原则,对健壮的流浪者和乞丐进行强制收容和强制劳动。20世纪初,济贫法的功能逐步被国家养老金、失业保险、健康保险等取代。这一变化体现了英国

A.自由主义的盛行

B.劳动力资源过剩

C.治理理念的进步

D.阶级斗争的激化

15.1964年中法建交被称为“外交核弹”。中法建交后,美国深感“愤怒”,中日设置永久性贸易代办处,英国考虑与中国建立完全外交关系,另有部分西方国家则产生了与中国改善外交关系的愿望。中法建交后各国的连锁反应说明了

A.中国综合国力显著提升

B.国际关系多极化趋势出现

c.资本主义阵营开始瓦解

D.美日欧三足鼎立格局形成

二.非选择题:本题共4小题,共55分。16.(15分)阅读材料,回答问题。

隋朝为何营建东都

材料一604年﹐隋炀帝下《营东京诏》,敕令营建东都洛阳。

“……然洛邑自古之都……控以三河,固以四塞,水陆通,贡赋等。故汉祖曰;‘吾行天下多矣,唯见洛阳。’自古皇王,何尝不留意,所不都者盖有由焉。或以九州未一,或以困其府库,作洛之制所以未暇也……今者汉王谅悖逆,毒被山东,遂使州县或沦非所。此由关河悬远,兵不赴急……况复南服遐远﹐东夏殷大,因机顺动,今也其时。……今可于伊、洛营建东京,便即设官分职,以为民极也”。

———《隋书·炀帝纪》

材料二︰任何优势都并非永久的,随着历史的发展,关中地区作为“根本之地”的优势面临着挑战:其一是邻近西北游牧民族,极易受到北方民族的攻击;其二是随着统治集团的庞大,为了支撑朝廷日常支出以及皇族、贵族、百官的物质需求,仅凭八百里秦川自身的物产已经无法满足,而关东地区漕粮与其他物资又面临着运输困难,尤其黄河河道三门峡段“多风波覆溺之患﹐其失尝十七八”。于是东汉都城东移至洛阳。此后经魏晋至北魏时期﹐历时数百年,均以洛阳为都。隋唐两代虽立都长安,但又均在洛阳另设东都。

——摘编自韩茂莉《中国历史地理十五讲》

分析隋朝营建东都洛阳的历史依据。(15分)

17.(14分)1891'年户部浙江司主事陈炽撰写《户部主事陈炽呈递出洋游历人员应行采访事宜节略》(节选),后文简称《节略》。阅读材料,回答问题。

根据材料并结合所学知识,对陈炽所撰的《节略》进行评析。(14分)

18.(14分)阅读材料,回答问题。

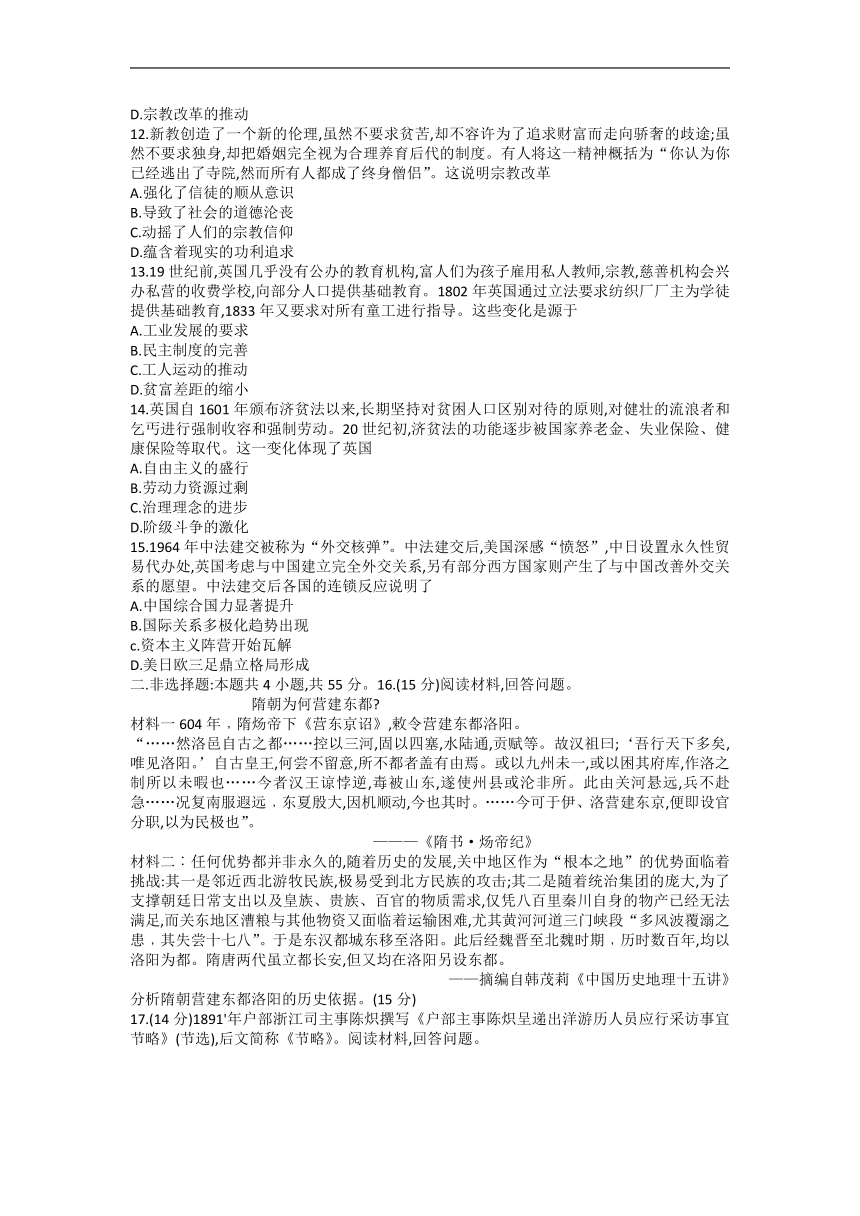

历史的透视:一幅宣传画

图3《保卫和平》(1950年,邓澍作,1952年获文化部新年画创作一等奖)

结合所学知识,以“《保卫和平》赏析”为题写一则历史短文。(14分)(要求;表述成文,叙述完整﹔立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

19.(12分)阅读材料,回答问题。

“经济压舱石”

材料一―19-世纪后期,英、德之间有长达20年的合作史,在金融和投资领域有着深厚的纽带,两国各州贸易往来密切,彼此互为在欧洲的最大贸易伙伴。这一时期英国的海外投资增长迅速,对外经济扩张带来的巨大收益使其更注重缔造稳定和平的大国关系。德国并不存在太多海外利益,国家发展的重心放在推动内部工业化上。在19世纪末20世纪初,英国在世界工业总产量所占比重由32%降至14%;而德国在世界贸易多个领域占据了主导地位,1914年达到英国海外投资的一半,并在工业产品生产与出口方面逐渐追赶甚至超过英国。1897年,英国违背与德国的最惠国条约,加强与殖民地间的经济联系,并与法、俄等大国在世界范围内阻止德国工商业发展、限制德国获得殖民地数量。

—整理自秦立志《德意志第二帝国与英德冲突的根源》等

材料二“经济压舱石"就是以经济为政治稳定的依靠,让经济为政治保驾护航,使双方愿意在经济相互依赖的关系下,为实现彼此间的经济合作与发展进行一定的政治妥协,防止双边关系走向负面,以达到“以经稳政”甚至“以经促政”的效果。

——高程,部彦君《大国崛起中“以经稳政”的限度、空间和效力》

结合英德关系发展的史实,对材料二中的观点进行探讨。(12分)

济南市2022-2023学年高三上学期期末检测

参考答案

2023.1

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.D2.A3.B4.B5.C6.A 7.C8.D9.B10.A11.C12.D13.A 14.C15.B

二、非选择题:本题共4小题,共55分。16. (15分)

从长安作为都城的局限的角度作答。长安地近北方少数民族,易受其攻击;关中人多地狭,难以支撑统治集团的庞大支出;长安地处偏远,关东(黄河三门峡段)漕粮物资运输困难。(答出一点得2分,答出两点得5分,答出三点得7分)

从洛阳另设东都的优势的角度作答。洛阳有建都的悠久历史;地处黄河中下游,自古以来经济发达;洛阳地处中原,水陆交通便利(或利于南粮北运和对全国各地的控制);洛阳凭借南北关河之固,具备一定的军事地利条件;针对汉王叛乱,营建东都有助于加强对山东地区的控制。(每点2分,答出其中四点得8分)

17. (14分)

概括《节略》突出特点的角度作答。如:对出洋采访做出详尽建议;涉及西方自然地理、人文、军事、历史、赋税等多个方面;以军事(器物、科技)为主。(每点2分,答出两点得4分)

分析《节略》撰写时代背景的角度作答。如:19世纪中后期,中国民族危机不断加深;清政府以“中体西用”为指导,展开了以自强、求富为目标的洋务运动;派员出洋考察是清廷向西方学习、推动洋务运动的重要举措。(每点2分,答出两点得4分)

阐述《节略》认识或评价的角度作答。如:《节略》是洋务运动时期清政府向西方学习状况的客观反映,这一方面开拓了国人的视野;推动了洋务运动的发展﹔推动了中国的近代化进程;(每点2分,答出两点得4分)另一方面因为它主要涉及西方的技术、军事等器物层面,未触及西方制度、文化等更深层次的优势﹔这就决定了清政府的出洋考察,乃至整个洋务运动很难取得应有的效果。(答出一点得2分)

18. (14分)

(一)信息提取信息举例:

(1〉材料性质类信息:1950年的宣传画《保卫和平》:1952年获文化部一等奖;

(2)经济生活类信息:小孩趴在稻谷上、签字簿下的粮食、农业生产工具、务农农民、

家禽、树上的果实等;

(3)政治寓意类信息:书包上的五角星、妇女劳动、妇女写字、鸽子、保卫和平签字等;(4)文教主题类信息:背书包的孩童、妇女写字等。

(若能提取其他信息,合理即可)

层次要求:

层次1:提取信息不够完整,只能从材料中获取部分零散的有效信息;层次2:提取材料信息比较全面,并能对信息进行合理的分类归纳。(二)历史阐述

阐述角度:(阐述应主要包括三个角度)

(1)经济层面:(图片信息:)小孩趴在稻谷上、签字簿下的粮食、农业生产工具、务农

农民、家禽、树上的果实等信息,(2分)(历史现象:)联系新中国成立后恢复国民经济的努力,人民群众建设祖国的劳动热情,土地改革提高人民生活水平的角度阐述;(2分)

(2)政治层面:结合书包上的五角星、妇女劳动、妇女写字、鸽子、保卫和平签字等信

息,(2分)联系新中国成立后人民当家作主、拥护党的领导、认同人民政权、妇女解放、人民热爱和平、支援抗美援朝战争、美苏冷战的角度阐述;(2分)

(3)文教层面:结合背书包的孩童、妇女写字等信息,(2分)从新中国重视教育、扫

盲运动开展的角度阐述。(2分)

(若从其他角度阐述,言之有理,也可酌情给分)

层次要求:(按照不同层级对每个角度的阐述进行评价)

层次1:能在历史信息和相关历史现象之间建立起简单联系,并加以简要说明;

层次2:能结合时代背景,在历史信息和相关历史现象之间建立起密切联系,并在概括

归纳的基础上,进行完整、充分的阐释说明。

(三)历史表述(2分)

层次1:不能表述成文,思路不清,词不达意;(0分)

层次2:能表述成文,思路不够清晰,语言不够流畅;(1分)

层次3:能表述成文,思路清晰,逻辑严密,语言流畅,有总结提升性语言。(2分)具体要求:可从经济、政治与文教三个层面进行论述,每个层面中图片信息与历史现象应对应统一,不对应的只按图片信息赋分;只答出图片信息或历史现象的,最高只得6分;不能成文,有“背景”“影响”等序号和提示语的,不得⒉分表述赋分。

19.(12分)

(一)概括观点:(2分)

“经济压舱石”即经济是政治稳定的前提,是维持国际关系和平的重要条件。(二)探讨分析:(8分)

以经促政的史实:德国以内部工业化为发展重心,英国经济扩张带来的巨大收益使其注重构建和平的大国关系;19 世纪后期,英、德在金融、贸易上紧密合作,相互依赖,英、德关系维持了长期的和平稳定。(每点2分,共4分)

经难稳政的史实:19世纪末20世纪初,英、德经济政治发展不平衡加剧(或英国限制德国的经济发展与殖民扩张);英德矛盾逐渐激化,最终走向政治对抗和军事战争。(每点2分,共4分)

(三〉总结提升:(2分)

层次1:只列英、德经贸关系具体史实,不能在史实与材料二之间建立联系。

层次2:结合英、德经贸关系具体史实,能在史实与材料二之间建立起联系,但只看到了以

经促政或经难稳政。

层次3:结合英、德经贸关系具体史实,从以经促政和经难稳政两个角度对材料二的观点进

行综合评述,并提出创新性认识。

例如:在两国关系中能否实现“以经稳政”主要取决于两国间的实力对比与矛盾冲突。当两国间的实力对比不存在矛盾冲突或矛盾可控时,彼此间紧密的经贸联系的确可以起到稳定双边政治关系的效果;而伴随两国实力对比的严重失衡和矛盾激化,经贸关系不仅很难稳定双边政治关系,甚至可能成为双方互相打压的手段。(2分)

(若从其他角度作答,言之有理,即可得分)

历史试题

注意事项:

1.答题前,考生先将自己的姓名、考生号,座号填写在相应位置,认真核对条形码上的姓名考生号和座号,并将条形码粘贴在指定位置上。

⒉选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,字体工整﹑笔迹清楚。

3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸,试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。张

一.选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.某墓葬中出土了一套多达60余件的青铜组合餐具,考古专家确定这套青铜餐具的主人是战国末期的“士”。作为分封制最低一级的贵族却可以拥有如此精巧的青铜餐具,这反映了战国末期

A.阶级分化日趋严重

B.血缘纽带关系弱化

c.礼乐文化荡然无存

D.等级秩序走向瓦解

2.内蒙古和林格尔汉墓壁画有相当部分都与庄园有关,包括农耕图、园圃图,采桑图,溷麻图、谷仓图,酿造图.果树图,网渔图,牧马图、牧羊图,牧牛图等。这反映出汉代庄园

A.生产自给自足

B.组织管理严密

C.重视畜牧经济

D.实行割据自治

3.据《唐会要》载:“景龙元年(公元707年)十一月敕:诸非州县之所,不得置市”,而岭南地区却不受此敕令的限制,并形成了独特的墟市经济。据此可知当时

A.南方经济发展

B.经济政策灵活

C.抑商政策松动

D.商业市镇兴起

4.图1为明朝前中期朝贡次数统计表。图中数据急剧下降主要是由于

A.商品经济的发展

B.国家政策的调整

C.西方列强的入侵

D.宗藩体系的解体

5.康熙五十四年(公元1715年),苏州踹匠(踹布手工业工人)邢春林等“以增添工价为由”“"倡言欲作踹匠会馆”。苏州72家布商为此联名上呈,指称“倘会馆一成,则无籍之徒结党群来,害将叵测”,官府应其所请将邢春林等“各拟重杖”“驱逐递回原籍”。这反映了当时

A.雇佣关系普及

B.重农政策强化

C.劳资矛盾凸显

D.官商勾结严重

6.陆士谔在其《新上海》中写道:“"文明'‘野蛮’四个字是绝对相反的。文明了,便不会野蛮;野蛮了,便不能文明。上海则不然;野蛮的人﹐霎时间可化为文明;文明的人,霎时间可变为野蛮。”这主要因为上海

A.较早开埠通商

B.商品经济发达

c.社会秩序混乱

D.传统思想消失

7.严复自英国留学归来后,初拜桐城派大师吴汝纶学习古文,“欲博一第入都,以与当轴周旋”;后又用投士大夫所好的文字从事翻译工作,用古文介绍西方思想。严复的这些努力

A.推动了士大夫思想解放

B.意在融合中西方文化

C.折射出社会转型的艰难

.D.践行了中体西用思想

8.1932年底《东方杂志》发起“于1933年新年大家做一回好梦”的征文,图2为丰子恺提交的作品。据此可知当时

.

A.不同阶层贫富悬殊

B.社会物资供应紧张

C.民族危机空前严重

D.国人亟盼社会革新

9.新中国成立之初,针对我国高校在专业设置上的突出问题进行了全国范围内的院系调整,表1是1953年调整后的全国高校专业种类的设置数量(单位:种)。由此可知,这一调整旨在

A.促进国民经济的协调发展

B.满足国家建设的人才需求

C.推动高校各专业均衡发展

D.促进文教事业的迅速发展

10.1983年,国务院在总结试点经验的基础上决定将所得税引入国营企业利润分配领域,把国营企业向国家上交利润改为缴纳税金,税后利润全部留归企业,简称“利改税”。这-举措

A.增强了国营企业活力

B.展现了所有制结构的调整

c.确立了现代企业制度

D.源于市场经济体制的确立

11.从15世纪80年代起,西欧就渲染土耳其人的暴行,夸大土耳其人的野蛮,制造反抗土耳其的舆论。而事实上西欧人对奥斯曼帝国统治下人民的生活了解很少。西欧人对土耳其的敌意是由于

A.社会制度的对立

B.人文精神的发展

C.海外扩张的需要

D.宗教改革的推动

12.新教创造了一个新的伦理,虽然不要求贫苦,却不容许为了追求财富而走向骄奢的歧途;虽然不要求独身,却把婚姻完全视为合理养育后代的制度。有人将这一精神概括为“你认为你已经逃出了寺院,然而所有人都成了终身僧侣”。这说明宗教改革

A.强化了信徒的顺从意识

B.导致了社会的道德沦丧

C.动摇了人们的宗教信仰

D.蕴含着现实的功利追求

13.19世纪前,英国几乎没有公办的教育机构,富人们为孩子雇用私人教师,宗教,慈善机构会兴办私营的收费学校,向部分人口提供基础教育。1802年英国通过立法要求纺织厂厂主为学徒提供基础教育,1833年又要求对所有童工进行指导。这些变化是源于

A.工业发展的要求

B.民主制度的完善

C.工人运动的推动

D.贫富差距的缩小

14.英国自1601年颁布济贫法以来,长期坚持对贫困人口区别对待的原则,对健壮的流浪者和乞丐进行强制收容和强制劳动。20世纪初,济贫法的功能逐步被国家养老金、失业保险、健康保险等取代。这一变化体现了英国

A.自由主义的盛行

B.劳动力资源过剩

C.治理理念的进步

D.阶级斗争的激化

15.1964年中法建交被称为“外交核弹”。中法建交后,美国深感“愤怒”,中日设置永久性贸易代办处,英国考虑与中国建立完全外交关系,另有部分西方国家则产生了与中国改善外交关系的愿望。中法建交后各国的连锁反应说明了

A.中国综合国力显著提升

B.国际关系多极化趋势出现

c.资本主义阵营开始瓦解

D.美日欧三足鼎立格局形成

二.非选择题:本题共4小题,共55分。16.(15分)阅读材料,回答问题。

隋朝为何营建东都

材料一604年﹐隋炀帝下《营东京诏》,敕令营建东都洛阳。

“……然洛邑自古之都……控以三河,固以四塞,水陆通,贡赋等。故汉祖曰;‘吾行天下多矣,唯见洛阳。’自古皇王,何尝不留意,所不都者盖有由焉。或以九州未一,或以困其府库,作洛之制所以未暇也……今者汉王谅悖逆,毒被山东,遂使州县或沦非所。此由关河悬远,兵不赴急……况复南服遐远﹐东夏殷大,因机顺动,今也其时。……今可于伊、洛营建东京,便即设官分职,以为民极也”。

———《隋书·炀帝纪》

材料二︰任何优势都并非永久的,随着历史的发展,关中地区作为“根本之地”的优势面临着挑战:其一是邻近西北游牧民族,极易受到北方民族的攻击;其二是随着统治集团的庞大,为了支撑朝廷日常支出以及皇族、贵族、百官的物质需求,仅凭八百里秦川自身的物产已经无法满足,而关东地区漕粮与其他物资又面临着运输困难,尤其黄河河道三门峡段“多风波覆溺之患﹐其失尝十七八”。于是东汉都城东移至洛阳。此后经魏晋至北魏时期﹐历时数百年,均以洛阳为都。隋唐两代虽立都长安,但又均在洛阳另设东都。

——摘编自韩茂莉《中国历史地理十五讲》

分析隋朝营建东都洛阳的历史依据。(15分)

17.(14分)1891'年户部浙江司主事陈炽撰写《户部主事陈炽呈递出洋游历人员应行采访事宜节略》(节选),后文简称《节略》。阅读材料,回答问题。

根据材料并结合所学知识,对陈炽所撰的《节略》进行评析。(14分)

18.(14分)阅读材料,回答问题。

历史的透视:一幅宣传画

图3《保卫和平》(1950年,邓澍作,1952年获文化部新年画创作一等奖)

结合所学知识,以“《保卫和平》赏析”为题写一则历史短文。(14分)(要求;表述成文,叙述完整﹔立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

19.(12分)阅读材料,回答问题。

“经济压舱石”

材料一―19-世纪后期,英、德之间有长达20年的合作史,在金融和投资领域有着深厚的纽带,两国各州贸易往来密切,彼此互为在欧洲的最大贸易伙伴。这一时期英国的海外投资增长迅速,对外经济扩张带来的巨大收益使其更注重缔造稳定和平的大国关系。德国并不存在太多海外利益,国家发展的重心放在推动内部工业化上。在19世纪末20世纪初,英国在世界工业总产量所占比重由32%降至14%;而德国在世界贸易多个领域占据了主导地位,1914年达到英国海外投资的一半,并在工业产品生产与出口方面逐渐追赶甚至超过英国。1897年,英国违背与德国的最惠国条约,加强与殖民地间的经济联系,并与法、俄等大国在世界范围内阻止德国工商业发展、限制德国获得殖民地数量。

—整理自秦立志《德意志第二帝国与英德冲突的根源》等

材料二“经济压舱石"就是以经济为政治稳定的依靠,让经济为政治保驾护航,使双方愿意在经济相互依赖的关系下,为实现彼此间的经济合作与发展进行一定的政治妥协,防止双边关系走向负面,以达到“以经稳政”甚至“以经促政”的效果。

——高程,部彦君《大国崛起中“以经稳政”的限度、空间和效力》

结合英德关系发展的史实,对材料二中的观点进行探讨。(12分)

济南市2022-2023学年高三上学期期末检测

参考答案

2023.1

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.D2.A3.B4.B5.C6.A 7.C8.D9.B10.A11.C12.D13.A 14.C15.B

二、非选择题:本题共4小题,共55分。16. (15分)

从长安作为都城的局限的角度作答。长安地近北方少数民族,易受其攻击;关中人多地狭,难以支撑统治集团的庞大支出;长安地处偏远,关东(黄河三门峡段)漕粮物资运输困难。(答出一点得2分,答出两点得5分,答出三点得7分)

从洛阳另设东都的优势的角度作答。洛阳有建都的悠久历史;地处黄河中下游,自古以来经济发达;洛阳地处中原,水陆交通便利(或利于南粮北运和对全国各地的控制);洛阳凭借南北关河之固,具备一定的军事地利条件;针对汉王叛乱,营建东都有助于加强对山东地区的控制。(每点2分,答出其中四点得8分)

17. (14分)

概括《节略》突出特点的角度作答。如:对出洋采访做出详尽建议;涉及西方自然地理、人文、军事、历史、赋税等多个方面;以军事(器物、科技)为主。(每点2分,答出两点得4分)

分析《节略》撰写时代背景的角度作答。如:19世纪中后期,中国民族危机不断加深;清政府以“中体西用”为指导,展开了以自强、求富为目标的洋务运动;派员出洋考察是清廷向西方学习、推动洋务运动的重要举措。(每点2分,答出两点得4分)

阐述《节略》认识或评价的角度作答。如:《节略》是洋务运动时期清政府向西方学习状况的客观反映,这一方面开拓了国人的视野;推动了洋务运动的发展﹔推动了中国的近代化进程;(每点2分,答出两点得4分)另一方面因为它主要涉及西方的技术、军事等器物层面,未触及西方制度、文化等更深层次的优势﹔这就决定了清政府的出洋考察,乃至整个洋务运动很难取得应有的效果。(答出一点得2分)

18. (14分)

(一)信息提取信息举例:

(1〉材料性质类信息:1950年的宣传画《保卫和平》:1952年获文化部一等奖;

(2)经济生活类信息:小孩趴在稻谷上、签字簿下的粮食、农业生产工具、务农农民、

家禽、树上的果实等;

(3)政治寓意类信息:书包上的五角星、妇女劳动、妇女写字、鸽子、保卫和平签字等;(4)文教主题类信息:背书包的孩童、妇女写字等。

(若能提取其他信息,合理即可)

层次要求:

层次1:提取信息不够完整,只能从材料中获取部分零散的有效信息;层次2:提取材料信息比较全面,并能对信息进行合理的分类归纳。(二)历史阐述

阐述角度:(阐述应主要包括三个角度)

(1)经济层面:(图片信息:)小孩趴在稻谷上、签字簿下的粮食、农业生产工具、务农

农民、家禽、树上的果实等信息,(2分)(历史现象:)联系新中国成立后恢复国民经济的努力,人民群众建设祖国的劳动热情,土地改革提高人民生活水平的角度阐述;(2分)

(2)政治层面:结合书包上的五角星、妇女劳动、妇女写字、鸽子、保卫和平签字等信

息,(2分)联系新中国成立后人民当家作主、拥护党的领导、认同人民政权、妇女解放、人民热爱和平、支援抗美援朝战争、美苏冷战的角度阐述;(2分)

(3)文教层面:结合背书包的孩童、妇女写字等信息,(2分)从新中国重视教育、扫

盲运动开展的角度阐述。(2分)

(若从其他角度阐述,言之有理,也可酌情给分)

层次要求:(按照不同层级对每个角度的阐述进行评价)

层次1:能在历史信息和相关历史现象之间建立起简单联系,并加以简要说明;

层次2:能结合时代背景,在历史信息和相关历史现象之间建立起密切联系,并在概括

归纳的基础上,进行完整、充分的阐释说明。

(三)历史表述(2分)

层次1:不能表述成文,思路不清,词不达意;(0分)

层次2:能表述成文,思路不够清晰,语言不够流畅;(1分)

层次3:能表述成文,思路清晰,逻辑严密,语言流畅,有总结提升性语言。(2分)具体要求:可从经济、政治与文教三个层面进行论述,每个层面中图片信息与历史现象应对应统一,不对应的只按图片信息赋分;只答出图片信息或历史现象的,最高只得6分;不能成文,有“背景”“影响”等序号和提示语的,不得⒉分表述赋分。

19.(12分)

(一)概括观点:(2分)

“经济压舱石”即经济是政治稳定的前提,是维持国际关系和平的重要条件。(二)探讨分析:(8分)

以经促政的史实:德国以内部工业化为发展重心,英国经济扩张带来的巨大收益使其注重构建和平的大国关系;19 世纪后期,英、德在金融、贸易上紧密合作,相互依赖,英、德关系维持了长期的和平稳定。(每点2分,共4分)

经难稳政的史实:19世纪末20世纪初,英、德经济政治发展不平衡加剧(或英国限制德国的经济发展与殖民扩张);英德矛盾逐渐激化,最终走向政治对抗和军事战争。(每点2分,共4分)

(三〉总结提升:(2分)

层次1:只列英、德经贸关系具体史实,不能在史实与材料二之间建立联系。

层次2:结合英、德经贸关系具体史实,能在史实与材料二之间建立起联系,但只看到了以

经促政或经难稳政。

层次3:结合英、德经贸关系具体史实,从以经促政和经难稳政两个角度对材料二的观点进

行综合评述,并提出创新性认识。

例如:在两国关系中能否实现“以经稳政”主要取决于两国间的实力对比与矛盾冲突。当两国间的实力对比不存在矛盾冲突或矛盾可控时,彼此间紧密的经贸联系的确可以起到稳定双边政治关系的效果;而伴随两国实力对比的严重失衡和矛盾激化,经贸关系不仅很难稳定双边政治关系,甚至可能成为双方互相打压的手段。(2分)

(若从其他角度作答,言之有理,即可得分)

同课章节目录