考点十六 :环境保护(含解析)——五年(2018-2022)高考地理真题专项汇编卷 新高考版

文档属性

| 名称 | 考点十六 :环境保护(含解析)——五年(2018-2022)高考地理真题专项汇编卷 新高考版 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 405.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-01-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

考点十六 :环境保护——五年(2018-2022)高考地理真题专项汇编卷 新高考版

1.(2019浙江卷)发展中国家的环境问题比发达国家严重,除经济和技术水平低的原因外,还有( )

A.污染物排放总量比发达国家多 B.发展和人口的双重压力

C.对环境问题的无知 D.发展中国家人们的环保意识强

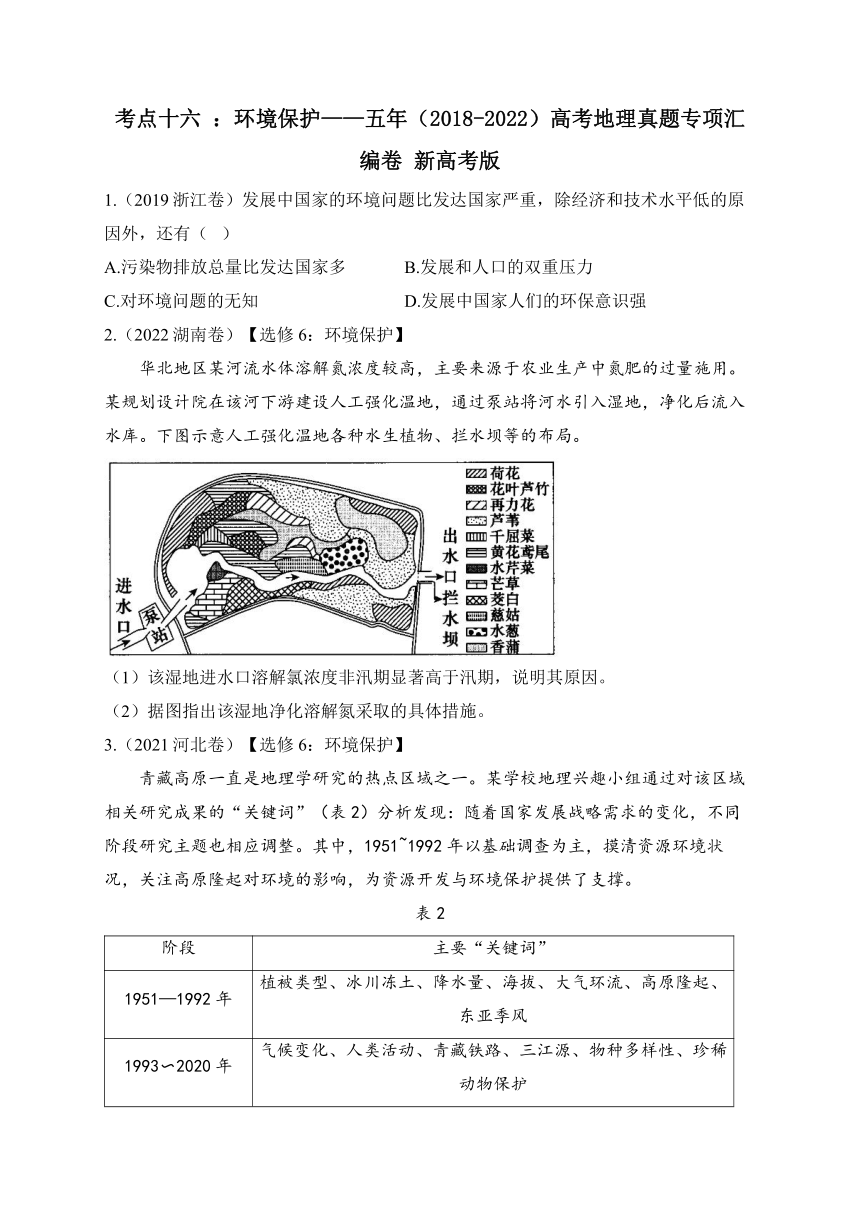

2.(2022湖南卷)【选修6:环境保护】

华北地区某河流水体溶解氮浓度较高,主要来源于农业生产中氮肥的过量施用。某规划设计院在该河下游建设人工强化温地,通过泵站将河水引入湿地,净化后流入水库。下图示意人工强化温地各种水生植物、拦水坝等的布局。

(1)该湿地进水口溶解氯浓度非汛期显著高于汛期,说明其原因。

(2)据图指出该湿地净化溶解氮采取的具体措施。

3.(2021河北卷)【选修6:环境保护】

青藏高原一直是地理学研究的热点区域之一。某学校地理兴趣小组通过对该区域相关研究成果的“关键词”(表2)分析发现:随着国家发展战略需求的变化,不同阶段研究主题也相应调整。其中,1951~1992年以基础调查为主,摸清资源环境状况,关注高原隆起对环境的影响,为资源开发与环境保护提供了支撑。

表2

阶段 主要“关键词”

1951—1992年 植被类型、冰川冻土、降水量、海拔、大气环流、高原隆起、东亚季风

1993 2020年 气候变化、人类活动、青藏铁路、三江源、物种多样性、珍稀动物保护

归纳出1993~2020年青藏高原研究的两类主题,并分别指出 其环境意义。

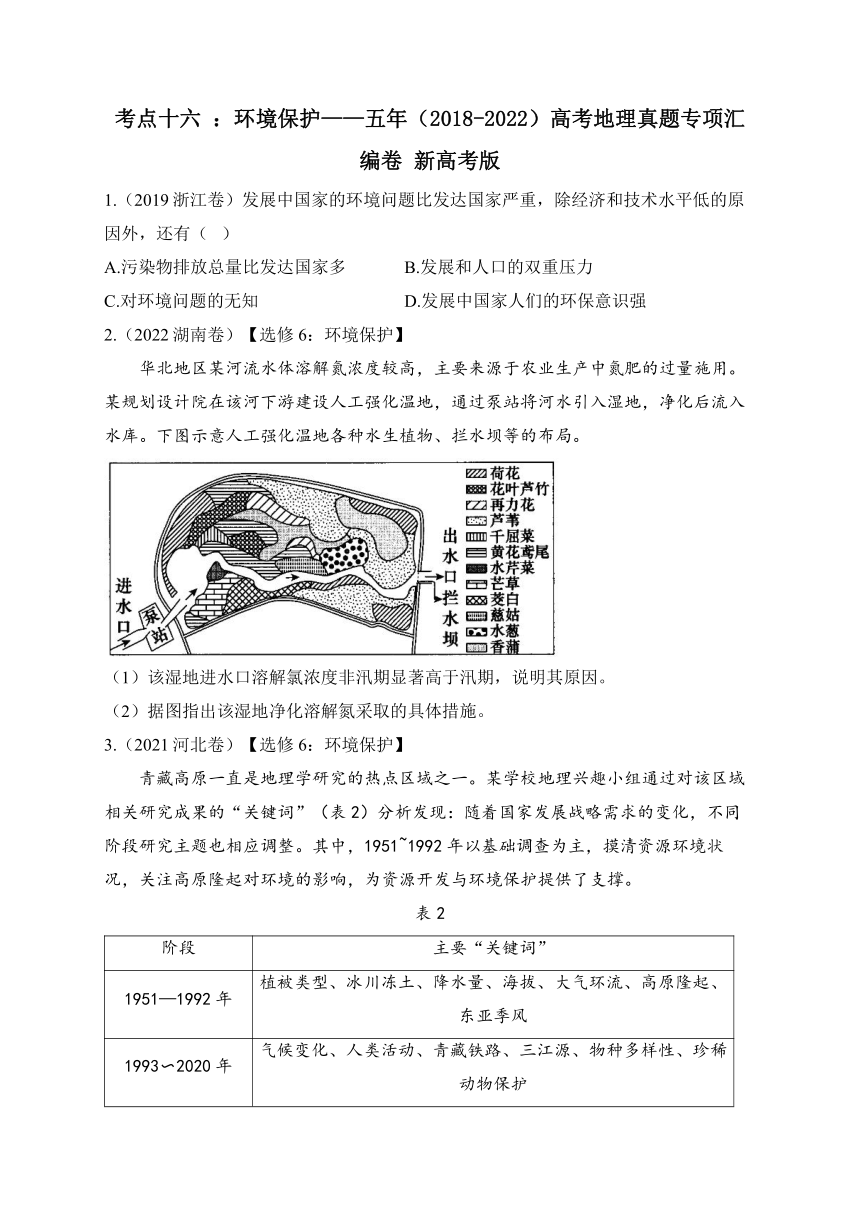

4.(2021湖南卷)【选修6:环境保护】

农田氮肥的大量施用和养殖废水的直接排放,造成农村地区水环境污染。生态沟渠通过植物吸收、底泥吸附等方式拦截处理水体中的氮素。下图示意湖南某地生态沟渠的位置。

(1)描述生态沟渠的位置特征并指出这样布局的优点。

(2)除了建设生态沟渠以外,该区域还可以采取哪些措施减少氮素水污染

5.(2020全国新高考II卷)阅读材料,完成下列要求。

我国将普遍推行垃圾分类制度,推动垃圾减量、资源循环利用,实现中华民族永续发展。现阶段,生活垃圾分类是大势所趋。

请结合热带海岛环境条件说明在海南实施生活垃圾分类的理由。

6.(2019江苏卷)【地理——选修6:环境保护】

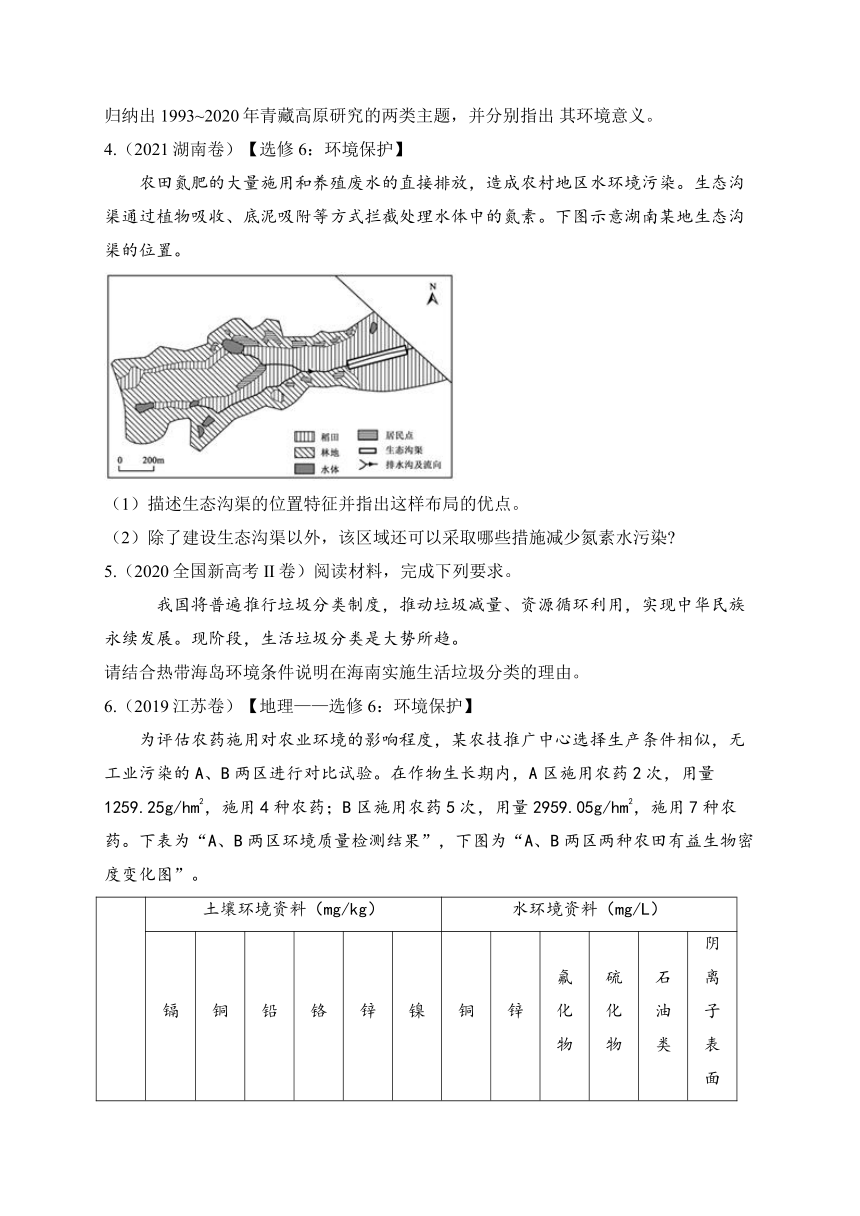

为评估农药施用对农业环境的影响程度,某农技推广中心选择生产条件相似,无工业污染的A、B两区进行对比试验。在作物生长期内,A区施用农药2次,用量1259.25g/hm2,施用4种农药;B区施用农药5次,用量2959.05g/hm2,施用7种农药。下表为“A、B两区环境质量检测结果”,下图为“A、B两区两种农田有益生物密度变化图”。

土壤环境资料(mg/kg) 水环境资料(mg/L)

镉 铜 铅 铬 锌 镍 铜 锌 氟化物 硫化物 石油类 阴离子表 面活性剂

A区 0.12 23 18 37 130 11 0.4 0.9 0.6 0.3 0.1 0.1

B区 0.64 67 112 91 162 36 0.3 1.7 0.9 0.8 0.5 1.3

合格 标准 ≤0.6 ≤100 ≤300 ≤300 ≤250 ≤50 ≤1 ≤2 ≤1.5 ≤1 ≤1 ≤1

(1)对照相关标准,分析农药施用对A、B两区水、土环境质量的影响。

(2)据试验结果,比较A、B两区有益生物密度的差异。

(3)简析A、B两区环境和生态质量差异产生的原因。

(4)为保护生态环境,在农业生产中应如何科学合理地施用农药

7.(2018江苏卷)阅读图文,回答下列问题。

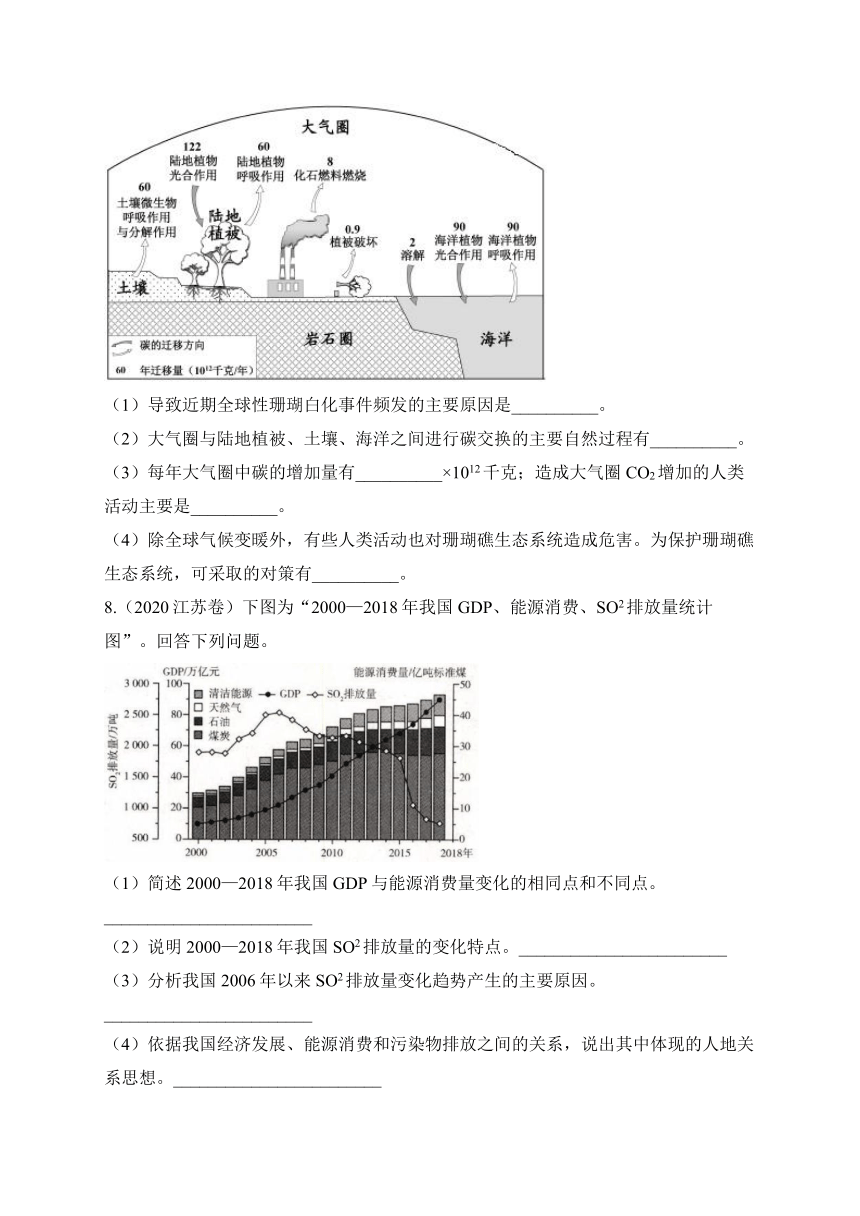

据政府间气候变化专门委员会(IPCC)报告,全球气候变暖增加的热量中64%被海洋表层水(0—700m)吸收;相当于人为排放量约30%的CO2被海洋溶解而导致海洋酸化。当海水的温度、盐度、酸碱度和透光度等环境因子发生较大变化时,浅水珊瑚会发生白化甚至死亡,近二十年已发生了三次全球性珊瑚白化事件。图为“大气圈碳收支示意图”。

(1)导致近期全球性珊瑚白化事件频发的主要原因是__________。

(2)大气圈与陆地植被、土壤、海洋之间进行碳交换的主要自然过程有__________。

(3)每年大气圈中碳的增加量有__________×1012千克;造成大气圈CO2增加的人类活动主要是__________。

(4)除全球气候变暖外,有些人类活动也对珊瑚礁生态系统造成危害。为保护珊瑚礁生态系统,可采取的对策有__________。

8.(2020江苏卷)下图为“2000—2018年我国GDP、能源消费、SO2排放量统计图”。回答下列问题。

(1)简述2000—2018年我国GDP与能源消费量变化的相同点和不同点。________________________

(2)说明2000—2018年我国SO2排放量的变化特点。________________________

(3)分析我国2006年以来SO2排放量变化趋势产生的主要原因。________________________

(4)依据我国经济发展、能源消费和污染物排放之间的关系,说出其中体现的人地关系思想。________________________

答案以及解析

1.答案:B

解析:总体上看发达国家的环境问题更侧重于污染,因为其消费量大,排放废弃物多;发展中国家更侧重于生态破坏,因为其发展的需求更迫切,向大自然索取多,发展中国家压力大,人口增长快,环境问题更严重。

2.答案:(1)非汛期径流量小,对氮肥的稀释作用弱;非汛期径流量小,流速慢,水体更新较缓;非汛期人工灌溉更多,氮肥随灌溉尾水排入河流;非汛期水温低,水生植物对氮的吸收较弱。

(2)种植多种类型的水生植物,根系吸附溶解氮;通过泵站抽水,提高水体流动性;河道蜿蜒布局,延长水体停留时间,增强净化效果;修筑拦水坝,保证净化后的水方可有序流入水库。

解析:本题考查水污染的原因、治理水污染的措施等知识。第(1)问,该湿地进水口溶解氮浓度非汛期显著高于汛期的原因可结合农田施肥的时间安排分析回答。一般农田在非汛期培肥,使得该湿地进水口溶解氮浓度非汛期显著高于汛期;汛期雨水量大,河流径流量大,农田退水带来的溶解氮已经被河水稀释,使得进水口溶解氮浓度非汛期显著高于汛期。第(2)问,具体措施可根据图文信息进行归纳。图中显示,人工强化湿地中有多种具有净化溶解氮功能的水生植物,起到净化溶解氮的作用;人工强化湿地中,同一种水生植物分散到多区种植,采用分区交替混合种植的方式增强脱氮效能;图中设置了拦水坝,能够延长水流停留时间,起到充分净化的作用。

3.答案:研究主题:人类活动对青藏高原环境的影响、青藏高原的生物多样性保护。研究人类活动对青藏高原环境的影响,减少对青藏高原生态环境的破坏,有利于区域生态环境的保护,合理开发环境资源。研究青藏高原生物多样性的保护,有利于加强对三江源湿地的保护,保护区域生物多样性。

解析:本题考查主要环境问题类型及保护环境的意义。由表格中文字“气候变化、人类活动、青藏铁路、三江源、物种多样性、珍稀动物保护”可知,1993~2020年青藏高原的两个主题分别是人类活动对青藏高原的影响和青藏高原的生物多样性。研究人类活动,可以了解人类活动对生态环境的影响,有利于人们保护环境。研究生物的多样性,有利于人们保持生态平衡,达到人与自然和谐共生。

4.答案:(1)位置:位于排水沟的下游。优点:便于集中处理(处理量大);效率高;成本低;减少对下游水体的污染。

(2)种养结合、施用有机肥;按农作物需要精准施肥(处方农业,配方施肥);集中处理养殖废水;加强宣传教育,提高环保意识。

解析:(1)由图可知,生态沟渠位于排水沟的下游段。这样的布局可以通过自流的方式有效收集稻田含氮废水和居民的养殖废水,并通过沟渠植物吸收、底泥吸附等方式可以大大降低含氮量,这样做,效率高、成本低;生态沟渠位于排水沟的下游段,处于村落水体与其它水体之间的结合部位,通过生态沟渠的净化后,有利于减少对其他区域水体的污染,保护下游水体的水质。

(2)治理水污染措施一般从控源、处理、资源化、环保意识等方面进行梳理。除了建设生态沟渠外,还可以通过种养结合,让废水污染物在农业生态系统内容消耗;施用有机肥,减少化肥施用量,从而减轻污染来源;按农作物需要精准施肥(处方农业),不产生或少产生多余的营养物质来污染水体;建立污染处理厂,集中处理养殖废水;加强宣传教育,提高环保意识,让村民自觉在生产生活中少产生污染物质。

5.答案:海南省近些年经济发展迅猛,凭借自身地理位置优越及优美的自然生态环境,吸引着大批的国内外游客,但也产生大量的垃圾,亟需方案处理;垃圾资源会占用土地,海南省是岛屿城市,面积有限;生活垃圾有着较为复杂的成分,热带分解、传播速度快,污染空气、土壤及地下水,诱发各种疾病,危害人体健康;实现对垃圾的分类管理,将垃圾进行无害处理,减少垃圾对环境的污染,促进海岛旅游业的可持续发展;垃圾分类,提升垃圾的利用率,实现资源的再生利用。

解析:解读该题时要结合热带海岛条件的限制进行分析。海南岛是我国经济发展特区,同时随着海南自贸区的建立,经济发展迅猛,海南活动人口以及固定人口的数量不断增长,导致生活垃圾的数量与日俱增,给当地的生态环境带来巨大的挑战,不仅污染生态环境,还会影响着海南省旅游城市形象。因此进行生活垃圾分类是势在必行,同时有利于促进海南经济、旅游业的可持续发展;海岛面积空间有限,过多垃圾会占用土地;海南地处热带,气温高,垃圾腐化分解会污染空气、土壤和地下水,以及诱发各种疾病,危害人体健康;垃圾分类,提高资源的利用率。

6.答案:(1)A区水、土各指标均合格;B区镉和阴离子表面活性剂超标。

(2)A区有益生物密度较大(B区有益生物密度较小)。

(3)B区施用农药次数多;用量大;种类多。

(4)控制农药使用的频率和用量;选择高效低毒农药;农药防治与生物防治相结合;加强对农户施用农药的指导。

解析:(1)对比分析A 、B区质量检测结果与合格标准可知,B区的镉超标,以及阴离子表面活性剂有所超标,其他均合格。A区水土各项指标也合格。难度较小,直接读图比较数据大小即可。

(2)从图中可以明显的看出在蜘蛛密度分布上A区要大于B区。在青蛙密度分布上A区大于B区,因此整体来说A区有益生物密度较大。

(3)由材料可知, A区施用农药2次,B区施用农药5次,A区用量1259.25g/hm2,B区用量2959.05g/hm2,A区施用4种农药,B区施用7种农药。因此环境和生态质量差异,主要和使用农药的次数、种类以及用量多少密切相关。

(4)科学合理的使用农药应当把握适度原则,控制农药的使用频率和用量,要考虑精准使用农药,许多农户缺乏使用农药的科学知识,盲目用药,可以加强对农户使用农药的指导,坚持化学防治和生物防治相结合的原则,并且尽量减少农药对环境的危害,尤其杜绝高毒农药的使用,使用高效低毒,甚至无毒农药。

7.答案:(1)海水温度上升;海水酸化;

(2)光合作用;呼吸作用;分解作用;

(3)4.9;化石燃料的燃烧;植被破坏;

(4)加大宣传力度,增强环保意识;建立保护区;加强对珊瑚礁的修复;建立监测机制;加强立法;扩大国际合作

解析:(1)本题以全球变暖对珊瑚白化的影响为素材,考查珊瑚白化的原因、各圈层碳交换的过程、碳含量的变化和保护珊瑚礁生态系统的措施等,主要考查考生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、论证和探讨地理问题的能力。

珊瑚礁白化的原因,根据材料所述可知,海水酸度、盐度、温度和透光度发生较大变化时,浅水珊瑚会发生白化甚至死亡,再分析全球变暖对海水温度和酸度的影响即可作答。

(2)大气圈与陆地植被、土壤和海洋之间进行碳交换的过程,大气圈到植物主要是光合作用,由植物到大气圈主要是呼吸作用,而大气圈与土壤和海洋之间为呼吸作用、分解作用。

(3)大气圈中碳的增加量主要是用图25中进入大气圈的碳数量减去从大气圈出去的碳数量。读图可知,大气圈二氧化碳数量增加的人类活动为化石燃料燃烧和植被破坏。

(4)保护珊瑚礁生态系统的措施,主要结合前面所述珊瑚白化的原因分析,如加大宣传力度,增强环保意识;建立保护区;加强对珊瑚礁的修复;建立监测机制;加强立法;扩大国际合作等。

8.答案:(1)相同点:不断增加;不同点:目前能源消费总量的增速放缓;GDP的增长速度加快

(2)SO2排放先上升后下降

(3)节能减排技术推广;产业结构优化;能源消费结构改善;环境管理力度增强;环保意识提高

(4)谋求人地协调发展思想

解析:

(1)观察能源消费量柱状图和GDP曲线的变化趋势,可以看出总体都呈上升趋势,差别在于上升的后期(大约2013年后)速度出现明显差异(曲线斜率)。

(2)观察二氧化硫排放量变化曲线,可以看出,2005年以前不断增大;2005—2015年缓慢下降;2015—2016年迅速下降;后来降幅变小。总体上来说是先上升后下降。

(3)二氧化硫的排放量与经济规模、产业结构、能源消费结构及能源利用技术有关,在GDP上升的情况下,二氧化硫排放量下降,只能从产业结构、能源消费结构、能源利用技术等方面阐述。

(4)当前我国保持经济快速发展的同时,不断减少能源消耗和污染排放,体现了谋求人地协调发展思想。

1.(2019浙江卷)发展中国家的环境问题比发达国家严重,除经济和技术水平低的原因外,还有( )

A.污染物排放总量比发达国家多 B.发展和人口的双重压力

C.对环境问题的无知 D.发展中国家人们的环保意识强

2.(2022湖南卷)【选修6:环境保护】

华北地区某河流水体溶解氮浓度较高,主要来源于农业生产中氮肥的过量施用。某规划设计院在该河下游建设人工强化温地,通过泵站将河水引入湿地,净化后流入水库。下图示意人工强化温地各种水生植物、拦水坝等的布局。

(1)该湿地进水口溶解氯浓度非汛期显著高于汛期,说明其原因。

(2)据图指出该湿地净化溶解氮采取的具体措施。

3.(2021河北卷)【选修6:环境保护】

青藏高原一直是地理学研究的热点区域之一。某学校地理兴趣小组通过对该区域相关研究成果的“关键词”(表2)分析发现:随着国家发展战略需求的变化,不同阶段研究主题也相应调整。其中,1951~1992年以基础调查为主,摸清资源环境状况,关注高原隆起对环境的影响,为资源开发与环境保护提供了支撑。

表2

阶段 主要“关键词”

1951—1992年 植被类型、冰川冻土、降水量、海拔、大气环流、高原隆起、东亚季风

1993 2020年 气候变化、人类活动、青藏铁路、三江源、物种多样性、珍稀动物保护

归纳出1993~2020年青藏高原研究的两类主题,并分别指出 其环境意义。

4.(2021湖南卷)【选修6:环境保护】

农田氮肥的大量施用和养殖废水的直接排放,造成农村地区水环境污染。生态沟渠通过植物吸收、底泥吸附等方式拦截处理水体中的氮素。下图示意湖南某地生态沟渠的位置。

(1)描述生态沟渠的位置特征并指出这样布局的优点。

(2)除了建设生态沟渠以外,该区域还可以采取哪些措施减少氮素水污染

5.(2020全国新高考II卷)阅读材料,完成下列要求。

我国将普遍推行垃圾分类制度,推动垃圾减量、资源循环利用,实现中华民族永续发展。现阶段,生活垃圾分类是大势所趋。

请结合热带海岛环境条件说明在海南实施生活垃圾分类的理由。

6.(2019江苏卷)【地理——选修6:环境保护】

为评估农药施用对农业环境的影响程度,某农技推广中心选择生产条件相似,无工业污染的A、B两区进行对比试验。在作物生长期内,A区施用农药2次,用量1259.25g/hm2,施用4种农药;B区施用农药5次,用量2959.05g/hm2,施用7种农药。下表为“A、B两区环境质量检测结果”,下图为“A、B两区两种农田有益生物密度变化图”。

土壤环境资料(mg/kg) 水环境资料(mg/L)

镉 铜 铅 铬 锌 镍 铜 锌 氟化物 硫化物 石油类 阴离子表 面活性剂

A区 0.12 23 18 37 130 11 0.4 0.9 0.6 0.3 0.1 0.1

B区 0.64 67 112 91 162 36 0.3 1.7 0.9 0.8 0.5 1.3

合格 标准 ≤0.6 ≤100 ≤300 ≤300 ≤250 ≤50 ≤1 ≤2 ≤1.5 ≤1 ≤1 ≤1

(1)对照相关标准,分析农药施用对A、B两区水、土环境质量的影响。

(2)据试验结果,比较A、B两区有益生物密度的差异。

(3)简析A、B两区环境和生态质量差异产生的原因。

(4)为保护生态环境,在农业生产中应如何科学合理地施用农药

7.(2018江苏卷)阅读图文,回答下列问题。

据政府间气候变化专门委员会(IPCC)报告,全球气候变暖增加的热量中64%被海洋表层水(0—700m)吸收;相当于人为排放量约30%的CO2被海洋溶解而导致海洋酸化。当海水的温度、盐度、酸碱度和透光度等环境因子发生较大变化时,浅水珊瑚会发生白化甚至死亡,近二十年已发生了三次全球性珊瑚白化事件。图为“大气圈碳收支示意图”。

(1)导致近期全球性珊瑚白化事件频发的主要原因是__________。

(2)大气圈与陆地植被、土壤、海洋之间进行碳交换的主要自然过程有__________。

(3)每年大气圈中碳的增加量有__________×1012千克;造成大气圈CO2增加的人类活动主要是__________。

(4)除全球气候变暖外,有些人类活动也对珊瑚礁生态系统造成危害。为保护珊瑚礁生态系统,可采取的对策有__________。

8.(2020江苏卷)下图为“2000—2018年我国GDP、能源消费、SO2排放量统计图”。回答下列问题。

(1)简述2000—2018年我国GDP与能源消费量变化的相同点和不同点。________________________

(2)说明2000—2018年我国SO2排放量的变化特点。________________________

(3)分析我国2006年以来SO2排放量变化趋势产生的主要原因。________________________

(4)依据我国经济发展、能源消费和污染物排放之间的关系,说出其中体现的人地关系思想。________________________

答案以及解析

1.答案:B

解析:总体上看发达国家的环境问题更侧重于污染,因为其消费量大,排放废弃物多;发展中国家更侧重于生态破坏,因为其发展的需求更迫切,向大自然索取多,发展中国家压力大,人口增长快,环境问题更严重。

2.答案:(1)非汛期径流量小,对氮肥的稀释作用弱;非汛期径流量小,流速慢,水体更新较缓;非汛期人工灌溉更多,氮肥随灌溉尾水排入河流;非汛期水温低,水生植物对氮的吸收较弱。

(2)种植多种类型的水生植物,根系吸附溶解氮;通过泵站抽水,提高水体流动性;河道蜿蜒布局,延长水体停留时间,增强净化效果;修筑拦水坝,保证净化后的水方可有序流入水库。

解析:本题考查水污染的原因、治理水污染的措施等知识。第(1)问,该湿地进水口溶解氮浓度非汛期显著高于汛期的原因可结合农田施肥的时间安排分析回答。一般农田在非汛期培肥,使得该湿地进水口溶解氮浓度非汛期显著高于汛期;汛期雨水量大,河流径流量大,农田退水带来的溶解氮已经被河水稀释,使得进水口溶解氮浓度非汛期显著高于汛期。第(2)问,具体措施可根据图文信息进行归纳。图中显示,人工强化湿地中有多种具有净化溶解氮功能的水生植物,起到净化溶解氮的作用;人工强化湿地中,同一种水生植物分散到多区种植,采用分区交替混合种植的方式增强脱氮效能;图中设置了拦水坝,能够延长水流停留时间,起到充分净化的作用。

3.答案:研究主题:人类活动对青藏高原环境的影响、青藏高原的生物多样性保护。研究人类活动对青藏高原环境的影响,减少对青藏高原生态环境的破坏,有利于区域生态环境的保护,合理开发环境资源。研究青藏高原生物多样性的保护,有利于加强对三江源湿地的保护,保护区域生物多样性。

解析:本题考查主要环境问题类型及保护环境的意义。由表格中文字“气候变化、人类活动、青藏铁路、三江源、物种多样性、珍稀动物保护”可知,1993~2020年青藏高原的两个主题分别是人类活动对青藏高原的影响和青藏高原的生物多样性。研究人类活动,可以了解人类活动对生态环境的影响,有利于人们保护环境。研究生物的多样性,有利于人们保持生态平衡,达到人与自然和谐共生。

4.答案:(1)位置:位于排水沟的下游。优点:便于集中处理(处理量大);效率高;成本低;减少对下游水体的污染。

(2)种养结合、施用有机肥;按农作物需要精准施肥(处方农业,配方施肥);集中处理养殖废水;加强宣传教育,提高环保意识。

解析:(1)由图可知,生态沟渠位于排水沟的下游段。这样的布局可以通过自流的方式有效收集稻田含氮废水和居民的养殖废水,并通过沟渠植物吸收、底泥吸附等方式可以大大降低含氮量,这样做,效率高、成本低;生态沟渠位于排水沟的下游段,处于村落水体与其它水体之间的结合部位,通过生态沟渠的净化后,有利于减少对其他区域水体的污染,保护下游水体的水质。

(2)治理水污染措施一般从控源、处理、资源化、环保意识等方面进行梳理。除了建设生态沟渠外,还可以通过种养结合,让废水污染物在农业生态系统内容消耗;施用有机肥,减少化肥施用量,从而减轻污染来源;按农作物需要精准施肥(处方农业),不产生或少产生多余的营养物质来污染水体;建立污染处理厂,集中处理养殖废水;加强宣传教育,提高环保意识,让村民自觉在生产生活中少产生污染物质。

5.答案:海南省近些年经济发展迅猛,凭借自身地理位置优越及优美的自然生态环境,吸引着大批的国内外游客,但也产生大量的垃圾,亟需方案处理;垃圾资源会占用土地,海南省是岛屿城市,面积有限;生活垃圾有着较为复杂的成分,热带分解、传播速度快,污染空气、土壤及地下水,诱发各种疾病,危害人体健康;实现对垃圾的分类管理,将垃圾进行无害处理,减少垃圾对环境的污染,促进海岛旅游业的可持续发展;垃圾分类,提升垃圾的利用率,实现资源的再生利用。

解析:解读该题时要结合热带海岛条件的限制进行分析。海南岛是我国经济发展特区,同时随着海南自贸区的建立,经济发展迅猛,海南活动人口以及固定人口的数量不断增长,导致生活垃圾的数量与日俱增,给当地的生态环境带来巨大的挑战,不仅污染生态环境,还会影响着海南省旅游城市形象。因此进行生活垃圾分类是势在必行,同时有利于促进海南经济、旅游业的可持续发展;海岛面积空间有限,过多垃圾会占用土地;海南地处热带,气温高,垃圾腐化分解会污染空气、土壤和地下水,以及诱发各种疾病,危害人体健康;垃圾分类,提高资源的利用率。

6.答案:(1)A区水、土各指标均合格;B区镉和阴离子表面活性剂超标。

(2)A区有益生物密度较大(B区有益生物密度较小)。

(3)B区施用农药次数多;用量大;种类多。

(4)控制农药使用的频率和用量;选择高效低毒农药;农药防治与生物防治相结合;加强对农户施用农药的指导。

解析:(1)对比分析A 、B区质量检测结果与合格标准可知,B区的镉超标,以及阴离子表面活性剂有所超标,其他均合格。A区水土各项指标也合格。难度较小,直接读图比较数据大小即可。

(2)从图中可以明显的看出在蜘蛛密度分布上A区要大于B区。在青蛙密度分布上A区大于B区,因此整体来说A区有益生物密度较大。

(3)由材料可知, A区施用农药2次,B区施用农药5次,A区用量1259.25g/hm2,B区用量2959.05g/hm2,A区施用4种农药,B区施用7种农药。因此环境和生态质量差异,主要和使用农药的次数、种类以及用量多少密切相关。

(4)科学合理的使用农药应当把握适度原则,控制农药的使用频率和用量,要考虑精准使用农药,许多农户缺乏使用农药的科学知识,盲目用药,可以加强对农户使用农药的指导,坚持化学防治和生物防治相结合的原则,并且尽量减少农药对环境的危害,尤其杜绝高毒农药的使用,使用高效低毒,甚至无毒农药。

7.答案:(1)海水温度上升;海水酸化;

(2)光合作用;呼吸作用;分解作用;

(3)4.9;化石燃料的燃烧;植被破坏;

(4)加大宣传力度,增强环保意识;建立保护区;加强对珊瑚礁的修复;建立监测机制;加强立法;扩大国际合作

解析:(1)本题以全球变暖对珊瑚白化的影响为素材,考查珊瑚白化的原因、各圈层碳交换的过程、碳含量的变化和保护珊瑚礁生态系统的措施等,主要考查考生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、论证和探讨地理问题的能力。

珊瑚礁白化的原因,根据材料所述可知,海水酸度、盐度、温度和透光度发生较大变化时,浅水珊瑚会发生白化甚至死亡,再分析全球变暖对海水温度和酸度的影响即可作答。

(2)大气圈与陆地植被、土壤和海洋之间进行碳交换的过程,大气圈到植物主要是光合作用,由植物到大气圈主要是呼吸作用,而大气圈与土壤和海洋之间为呼吸作用、分解作用。

(3)大气圈中碳的增加量主要是用图25中进入大气圈的碳数量减去从大气圈出去的碳数量。读图可知,大气圈二氧化碳数量增加的人类活动为化石燃料燃烧和植被破坏。

(4)保护珊瑚礁生态系统的措施,主要结合前面所述珊瑚白化的原因分析,如加大宣传力度,增强环保意识;建立保护区;加强对珊瑚礁的修复;建立监测机制;加强立法;扩大国际合作等。

8.答案:(1)相同点:不断增加;不同点:目前能源消费总量的增速放缓;GDP的增长速度加快

(2)SO2排放先上升后下降

(3)节能减排技术推广;产业结构优化;能源消费结构改善;环境管理力度增强;环保意识提高

(4)谋求人地协调发展思想

解析:

(1)观察能源消费量柱状图和GDP曲线的变化趋势,可以看出总体都呈上升趋势,差别在于上升的后期(大约2013年后)速度出现明显差异(曲线斜率)。

(2)观察二氧化硫排放量变化曲线,可以看出,2005年以前不断增大;2005—2015年缓慢下降;2015—2016年迅速下降;后来降幅变小。总体上来说是先上升后下降。

(3)二氧化硫的排放量与经济规模、产业结构、能源消费结构及能源利用技术有关,在GDP上升的情况下,二氧化硫排放量下降,只能从产业结构、能源消费结构、能源利用技术等方面阐述。

(4)当前我国保持经济快速发展的同时,不断减少能源消耗和污染排放,体现了谋求人地协调发展思想。

同课章节目录