第四单元知识盘点(课件)-七年级语文下册课内基础知识盘点及训练(部编版)

文档属性

| 名称 | 第四单元知识盘点(课件)-七年级语文下册课内基础知识盘点及训练(部编版) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

部编版七年级下册语文

第四单元知识盘点

盘点1:字词积累

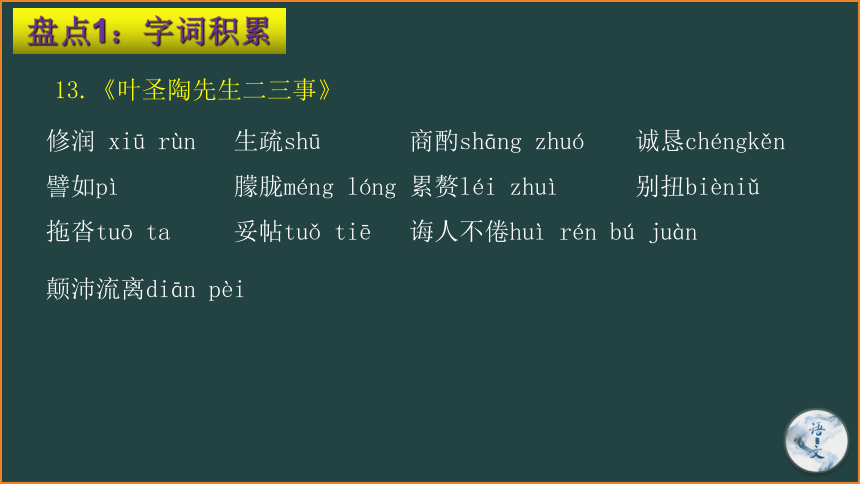

13.《叶圣陶先生二三事》

修润 xiū rùn 生疏shū 商酌shāng zhuó 诚恳chéngkěn 譬如pì 朦胧méng lóng 累赘léi zhuì 别扭bièniǔ 拖沓tuō ta 妥帖tuǒ tiē 诲人不倦huì rén bú juàn

颠沛流离diān pèi

盘点1:字词积累

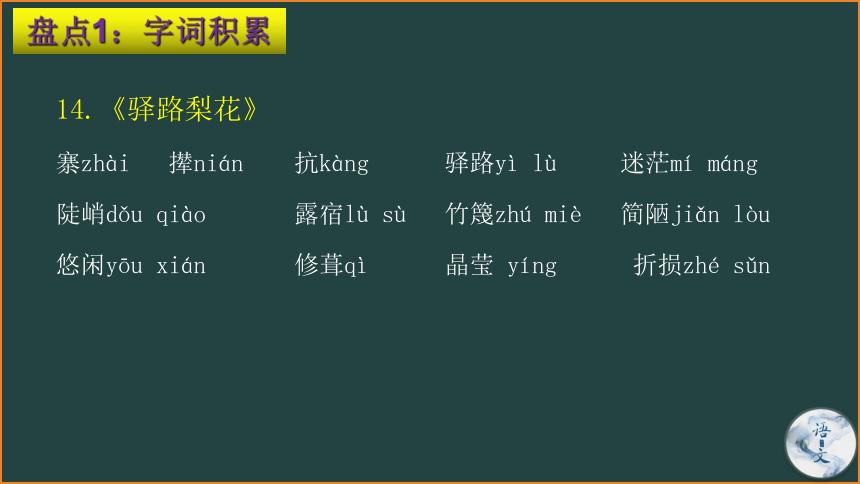

14.《驿路梨花》

寨zhài 撵nián 抗kàng 驿路yì lù 迷茫mí máng

陡峭dǒu qiào 露宿lù sù 竹篾zhú miè 简陋jiǎn lòu

悠闲yōu xián 修葺qì 晶莹 yíng 折损zhé sǔn

盘点1:字词积累

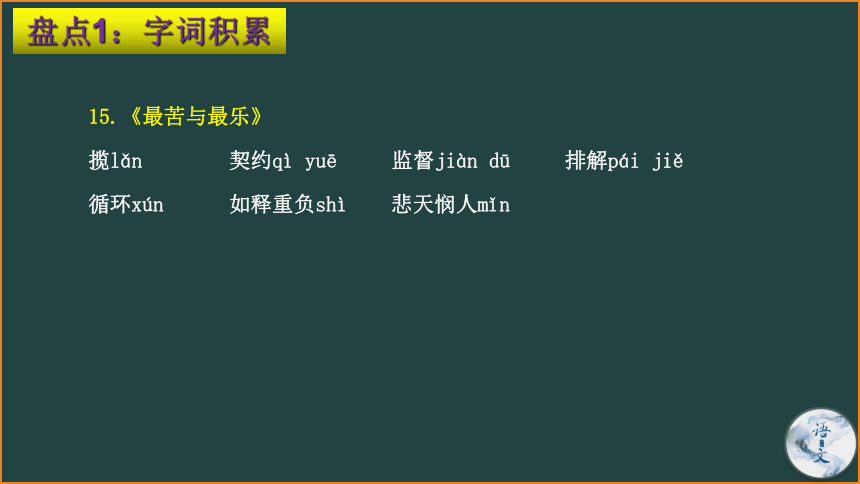

15.《最苦与最乐》

揽lǎn 契约qì yuē 监督jiàn dū 排解pái jiě

循环xún 如释重负shì 悲天悯人mǐn

盘点1:字词积累

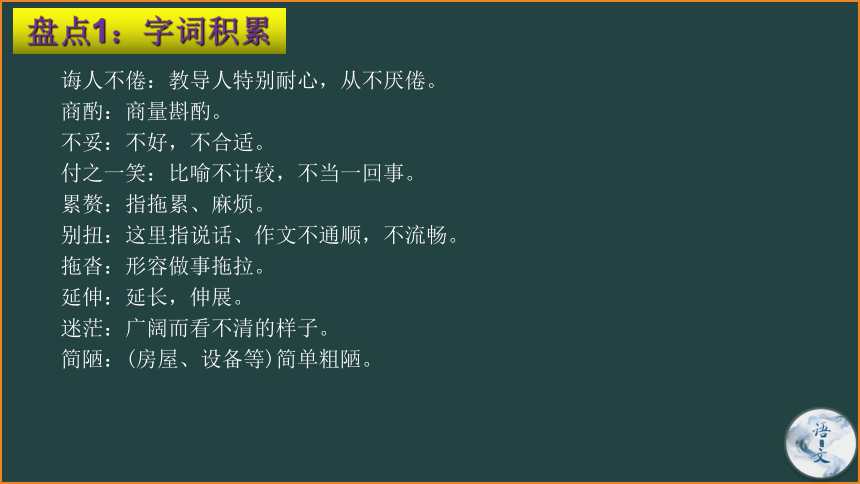

诲人不倦:教导人特别耐心,从不厌倦。

商酌:商量斟酌。

不妥:不好,不合适。

付之一笑:比喻不计较,不当一回事。

累赘:指拖累、麻烦。

别扭:这里指说话、作文不通顺,不流畅。

拖沓:形容做事拖拉。

延伸:延长,伸展。

迷茫:广阔而看不清的样子。

简陋:(房屋、设备等)简单粗陋。

盘点1:字词积累

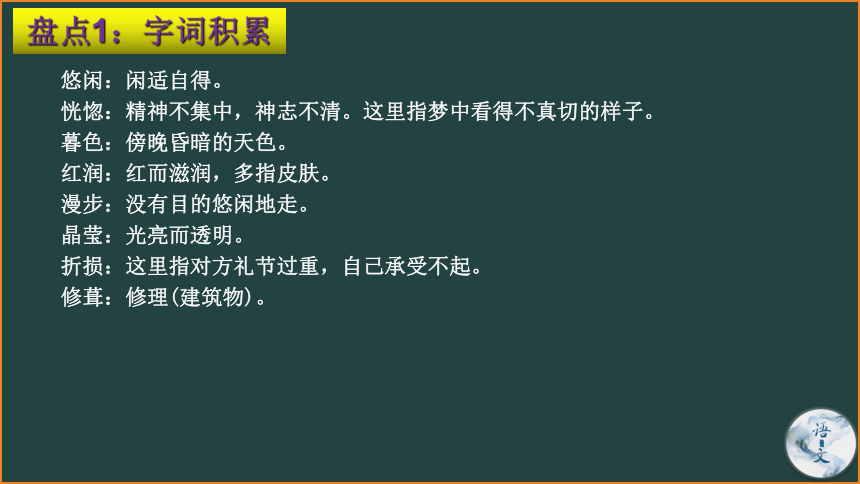

悠闲:闲适自得。

恍惚:精神不集中,神志不清。这里指梦中看得不真切的样子。

暮色:傍晚昏暗的天色。

红润:红而滋润,多指皮肤。

漫步:没有目的悠闲地走。

晶莹:光亮而透明。

折损:这里指对方礼节过重,自己承受不起。

修葺:修理(建筑物)。

盘点1:字词积累

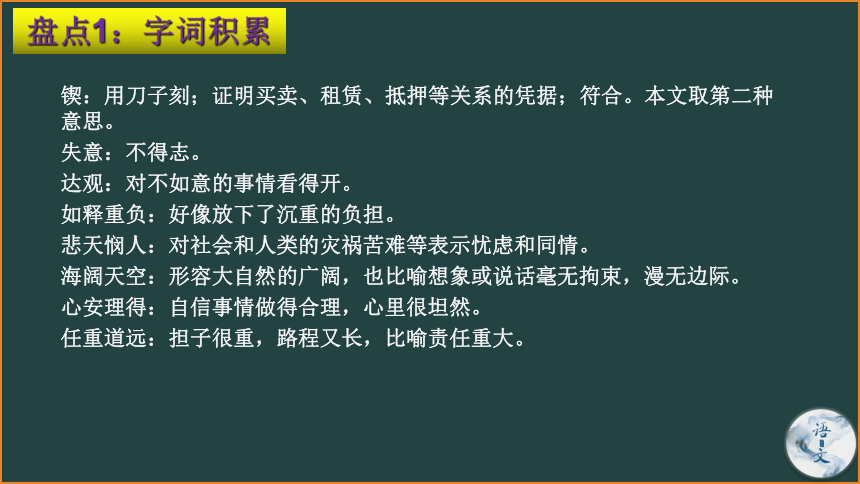

锲:用刀子刻;证明买卖、租赁、抵押等关系的凭据;符合。本文取第二种意思。

失意:不得志。

达观:对不如意的事情看得开。

如释重负:好像放下了沉重的负担。

悲天悯人:对社会和人类的灾祸苦难等表示忧虑和同情。

海阔天空:形容大自然的广阔,也比喻想象或说话毫无拘束,漫无边际。

心安理得:自信事情做得合理,心里很坦然。

任重道远:担子很重,路程又长,比喻责任重大。

盘点2:文学常识

13.《叶圣陶先生二三事》作者张中行,原名张璇,学名张璿,河北省香河县河北屯乡石庄(今属天津市武清区河北屯镇)人,著名学者、哲学家、散文家。叶圣陶是我国现代著名作家、教育家。课文通过对叶圣陶言行的记述,赞美了叶先生待人宽、律己严的高尚品德;同时也赞扬了叶圣陶先生“写话”“简洁”的语文主张。

14.《驿路梨花》作者彭荆风,当代作家,江西萍乡人。写了许多反映边疆生活的作品。如短篇小说集《边寨亲人》《卡瓦部落的火把》,后来的长篇小说《鹿衔草》、中篇小说《蛮帅部落的后代》《爱与恨的世界》《绿色的网》等。小说通过记叙哀牢山树林中一个小茅屋的建造、照料的故事,生动地表现了雷锋精神在少数民族地区生根开花、不断传递的动人情景,歌颂了人民群众助人为乐的高尚品德。

盘点2:文学常识

15.《最苦与最乐》作者梁启超,字卓如,号任公,别号饮冰室主人,近代改良主义思想家、教育家,广东新会人。晚年任清华学校研究院导师。著有《饮冰室全集》。课文通过举例论证、道理论证、对比论证,证明了未尽责任是人生最大的痛苦,尽责任是人生最大的快乐的论点,告诉我们不能躲避责任、苟且偷生,要勇于背负人生、社会的大责任,体会人生的快乐。

16.《陋室铭》作者是唐代文学家刘禹锡。铭,古代刻在器物上用来警诫自己或者称述功德的文字,后来成为一种文体。《陋室铭》这篇铭文运用托物言志的表现方法,通过赞美简陋的居室,表达了作者不慕荣利,安贫乐道的生活情趣。

盘点2:文学常识

《爱莲说》作者周敦颐,道州人,字茂叔,谥号“元”,宋代哲学家。世称“濂溪先生”。他是宋代理学的创始人。著有《周元公集》。“说”是古代一种文体,可以记事,也可以议论,都是为了说明一个道理。《爱莲说》一文托物言志,以爱莲来表达自己对这洁身自好这种生活态度的赞赏,表达自己对追名逐利、趋炎附势浑浊世风的鄙弃。

盘点2:文学常识

“铭”的文体——铭是一种文体,最初是古代刻在器物、碑碣上的文字,后来发展为一种文体,用来记述事实、功德的文字,述公记行、有时也用来警戒自己或称述功德的文体,这种文体有用韵的特点。如课文《陋室铭》

“说”的文体——说是一种文体,特点是用以陈述作者对社会上某些问题的观点;写法十分灵活,可以叙事,可以议论,都是为了说明一个道理;讲究文采,和现在的杂文大致相近。通常采用以小见大的手法,借讲寓言故事、状写事物等来说明事理,即我们平时所说的“托物寓意”,如课文《爱莲说》。

盘点3:课文内容

13.《叶圣陶先生二三事》从治学、待人、为文等方面记叙叶圣陶先生生前的一些琐事,表现了先生待人宽、律己严的品德。语言平实朴素,感情真挚动人。

14.《驿路梨花》这篇文章,从整体上看是按“我们”的所见所闻的时间顺序组织材料的,是顺叙,在顺叙过程中又有插叙;如果按小茅屋的产生及迁延过程看,又是溯源的倒叙,恰似倒卷珠帘。在情节的安排上,作者巧妙地设置悬念和误会,使情节富有戏剧性。整篇文章,短短的篇幅,却形成了路转峰回、跌宕起伏之势,读来很有味道。

盘点3:课文内容

15.《最苦与最乐》中,梁启超从最苦和最乐两方面来谈人生的责任,告诫我们:人生在世,必须要对家庭、社会、国家以及自己尽到应尽的责任,这样才能得到真正的快乐。

16.《短文两篇》中《陋室铭》《爱莲说》立意鲜明,是作者对自己志趣与节操的表白。我们要体会古人立身处世的崇高境界。

盘点4:人物形象

叶圣陶:待人厚,律己严。作文、做人,力求完美,以身作则,鞠躬尽瘁。

梨花姑娘:助人为乐,充满朝气,淳朴热情。

盘点5:课后习题

第13课 叶圣陶先生二三事

思考探究

一、本文记叙的都是叶圣陶先生日常生活与工作中的小事,作者却给予极高的评价。找出文中评价性的语句,对照所记叙的事情,谈谈你的看法。

参考答案:

示例:“文字之外,日常交往,他同样是一以贯之,宽厚待人。”这句评价对应叙述的小事是:叶圣陶对来访的客人一定要远送,再三道谢,目送离开;即使晚年不能起床,对来探望的客人也还举手打拱,连声称谢。20世纪70年代作者曾去看望叶圣陶不遇,之后叶圣陶十分悔恨,并为作者沦为住旅店而悲伤。这令作者感慨:“想到十年来的社会现象,像叶圣陶先生这样的人竟越来越少了。”

从这些小事和作者的评价看,叶圣陶的德行源于仁心,成于小节,并在任何情况下都能够保持。

盘点5:课后习题

二、作者在第1段说“心里立即罩上双层的悲哀”,这“双层的悲哀”的含义是什么?文中还有类似这样含义丰富的语句,再找一些出来做品析。

参考答案:作者得知叶圣陶逝世时恰在除夕夜,辞旧迎新的鞭炮声倒传来不幸的消息。乐景反衬哀情,倍增其哀,故说是“双层的悲哀”。另外,也可以认为“双层的悲哀”表示两方面的悲哀,一是老年人(作者当时年近八十)对岁月逝去的伤感,二是对叶圣陶先生去世的哀伤。学生言之有理即可。示例语句:“譬如近些年来,有不少人是宣扬朦胧的,还有更多的人是顺势朦胧的,对于以简明如话为佳文的主张,就必付之一笑。”品析:“宣扬朦胧”与“简明如话”对立,前者是让人看不明白,后者是要让人看得明白,大约宣扬朦胧的人认为让别人看明白是不高明的写作,所以才会嘲笑简明如话的佳文。“顺势朦胧”指并不推究用语,只是跟着感觉走,其实是一种不认真的写作态度。这里作者表达含蓄但褒贬分明,值得品味。

盘点5:课后习题

三、叶圣陶先生说:“写成文章,在这间房里念,要让那间房里的人听着,是说话,不是念稿,才算及了格。”怎样理解这种“写话”的主张?本文具有这样的“写话”风格吗?举例说说。

参考答案:叶圣陶的“写话”主张即强调语言的简明、顺畅、通俗、质朴。本文也具有这种“写话”风格,比如:“我第一次见到叶圣陶先生,是五十年代初,我编课本,他领导编课本。这之前,我当然知道他,那是上学时期,大量读新文学作品的时候。”“我编课本,他领导编课本”,随意中透着亲切:“我当然知道他,那是上学时期,大量读新文学作品的时候”,三层意思用三个短句表达,语气舒缓,读来顺口,如同日常说话一般。

盘点5:课后习题

第14课 驿路梨花

思考探究

一、下面的人物分别与小茅屋有过什么故事?谁是小茅屋的主人呢?

“我”和老余 瑶族老人 一群哈尼小姑娘 解放军战士 梨花

参考答案:“我”和老余:在大山深处的梨树林边,发现了小茅屋;在小茅屋中受到照料,得到了食宿帮助;第二天和瑶族老人一起为小茅屋房顶加草,挖排水沟。

瑶族老人:打猎迷路,在小茅屋中得到照料,很感激;专门到小茅屋送粮食,方便路人;和“我”、老余一起修葺小茅屋。

一群哈尼小姑娘:照料小茅屋。

解放军战士:向雷锋同志学习,为方便过路人,建造小茅屋。

梨花:被解放军战士为人民服务的精神感动,照料小茅屋。

他们都为小茅屋做出了贡献,都是小茅屋的主人。

盘点5:课后习题

二、本文构思巧妙,层层设置悬念和误会,使故事情节一波三折。结合课文内容分析这种写法,说说其表达效果。

参考答案:分析写法时可参考“课文研读”中“整体把握”部分的内容。表达效果主要是:通过悬念和误会的安排和展开,使文章波澜起伏、扣人心弦,增强了读者的阅读兴趣。回答时,应结合课文内容来谈。

盘点5:课后习题

三、“梨花”在文中多次出现,所指不尽相同,请找出来,解释各自的含义,并说说这几次出现对全篇结构的作用。再想一想,用“驿路梨花”做标题有什么妙处?

参考答案:“梨花”在文中的多处出现,所指不尽相同。

①“白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!”

自然界洁白美丽的梨树林,给暮色中行走在大山深处的“我”和老余,带去了“有人家”的欣喜和希望。点题,为故事情节的展开做铺垫。

②“一弯新月升起了,我们借助淡淡的月光,在忽明忽暗的梨树林走着。山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。”

实写淡淡月光下轻轻飘落的梨花瓣,营造了美的意境。

③“老人家说到这里,停了一会儿,又接着说下去:‘我到处打听小茅屋的主人是哪个,好不容易才从一个赶马人那里知道个大概,原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘,她说这大山坡上,前不着村后不挨寨,她要用为人民服务的精神来帮助过路人。”

盘点5:课后习题

梨花,是哈尼小姑娘的名字。由此,最物“梨花” 和人物“梨花”建立起关联。

④“这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿花衫的哈尼小姑娘在梨花从中歌唱……”

虚实映村,香气四溢的梨花林与梨花姑娘相映生辉,为全文营造一种景和人融合的意境,也表达了作者对小茅屋“主人”助人为乐精神的赞美之情。照应文题的同时,产生了第二个误会,推动故事情节向纵深发展,

⑤“我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起一句诗:‘驿路梨花处处开。’”

盘点5:课后习题

充满朝气的哈尼小姑娘与洁白的梨花融为一体,花美人更美,“处处开”展示了雷锋精神不断发扬光大的旺盛生命力,升华了文章主题,再次点题,题文相映,首尾呼应,使作品结构严谨,浑然一体。

用“驿路梨花”做标题的妙处:文中的“驿路”,指过往行人所走的道路。它是“我”和老余在边疆行走的道路,是雷锋助人为乐精神长盛不衰的地域见证。“驿路梨花”是盛开在边疆驿路上的梨花,在作者笔下,这既是自然界的梨花:开满枝头、洁白如雪、香气四溢;又是梨花姑娘:助人为乐、充满朝气、淳朴热情;还是雷锋同志助人为乐精神的象征:盛开无华、生生不息,代代相传;也是边疆民族优良民风的体现:朴实热情、知恩图报、从善如流。“驿路梨花”将标题与主题,形式与内容,梨花的自然美和人物的心灵美,巧妙联系,和谐一体;同时,“驿路梨花”语出陆游的诗,这也为文章增添了文化的韵味。

盘点5:课后习题

第16课 短文两篇

思考探究

一、朗读课文,说说这两篇文章在语言风格上有什么不同。

参考答案:两篇文章都是骈散结合。《陋室铭》以骈句为主,句式整齐、节奏分明、音韵和谐;《爱莲说》以散句为主,句式长短相间、错落有致、富于变化。

盘点5:课后习题

二、《陋室铭》结尾弓引用孔子的话“何陋之有”,有什么深意?与同学交流一下,在物质生活日益丰富的今天,应该如何看待作者所说的“惟吾德馨”?

参考答案:第一问答案可参考“课文研读”中“整体把握”部分。第二问应组织学生自由交流,从“德馨”的表现入手,探讨精神追求与物质满足之间的关系,切忌以老师的结论代替学生的思考、质疑。

盘点5:课后习题

三、《爱莲说》称莲为“花之君子”,根据课文内容,说说作者心目中的君子具备哪些美好品质。和同学讨论一下,如何理解“出淤泥而不染”的人生境界?

参考答案:可参考“课文研读”中“整体感悟”部分。应鼓励学生依据文本内容生“出淤泥而不染”的人生境界,重在思考发联想,不必一一对寸应,答案也不必唯一。理解“洁身自好”的传统美德在现实中的表现和价值。讨论应充分尊重学生的所见所闻、所思所想

盘点5:课后习题

五、“之”有时充当代词;有时相当于助词“的”;有时用于标明前置宾语;有时用在主语和谓语之间,取消句子独立性。辨析下列句子中的“之”字各属于哪种用法。

1.何陋之有

2.水陆草木之花,可爱者甚蕃

3.予独爱莲之出淤泥而不染

4.友人惭,下车引之

5.知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

参考答案:1.宾语前置标志。 2.助词(“的”)。

3.取消句子独立性。 4.代词。

5.代词。

THANKS

部编版七年级下册语文

第四单元知识盘点

盘点1:字词积累

13.《叶圣陶先生二三事》

修润 xiū rùn 生疏shū 商酌shāng zhuó 诚恳chéngkěn 譬如pì 朦胧méng lóng 累赘léi zhuì 别扭bièniǔ 拖沓tuō ta 妥帖tuǒ tiē 诲人不倦huì rén bú juàn

颠沛流离diān pèi

盘点1:字词积累

14.《驿路梨花》

寨zhài 撵nián 抗kàng 驿路yì lù 迷茫mí máng

陡峭dǒu qiào 露宿lù sù 竹篾zhú miè 简陋jiǎn lòu

悠闲yōu xián 修葺qì 晶莹 yíng 折损zhé sǔn

盘点1:字词积累

15.《最苦与最乐》

揽lǎn 契约qì yuē 监督jiàn dū 排解pái jiě

循环xún 如释重负shì 悲天悯人mǐn

盘点1:字词积累

诲人不倦:教导人特别耐心,从不厌倦。

商酌:商量斟酌。

不妥:不好,不合适。

付之一笑:比喻不计较,不当一回事。

累赘:指拖累、麻烦。

别扭:这里指说话、作文不通顺,不流畅。

拖沓:形容做事拖拉。

延伸:延长,伸展。

迷茫:广阔而看不清的样子。

简陋:(房屋、设备等)简单粗陋。

盘点1:字词积累

悠闲:闲适自得。

恍惚:精神不集中,神志不清。这里指梦中看得不真切的样子。

暮色:傍晚昏暗的天色。

红润:红而滋润,多指皮肤。

漫步:没有目的悠闲地走。

晶莹:光亮而透明。

折损:这里指对方礼节过重,自己承受不起。

修葺:修理(建筑物)。

盘点1:字词积累

锲:用刀子刻;证明买卖、租赁、抵押等关系的凭据;符合。本文取第二种意思。

失意:不得志。

达观:对不如意的事情看得开。

如释重负:好像放下了沉重的负担。

悲天悯人:对社会和人类的灾祸苦难等表示忧虑和同情。

海阔天空:形容大自然的广阔,也比喻想象或说话毫无拘束,漫无边际。

心安理得:自信事情做得合理,心里很坦然。

任重道远:担子很重,路程又长,比喻责任重大。

盘点2:文学常识

13.《叶圣陶先生二三事》作者张中行,原名张璇,学名张璿,河北省香河县河北屯乡石庄(今属天津市武清区河北屯镇)人,著名学者、哲学家、散文家。叶圣陶是我国现代著名作家、教育家。课文通过对叶圣陶言行的记述,赞美了叶先生待人宽、律己严的高尚品德;同时也赞扬了叶圣陶先生“写话”“简洁”的语文主张。

14.《驿路梨花》作者彭荆风,当代作家,江西萍乡人。写了许多反映边疆生活的作品。如短篇小说集《边寨亲人》《卡瓦部落的火把》,后来的长篇小说《鹿衔草》、中篇小说《蛮帅部落的后代》《爱与恨的世界》《绿色的网》等。小说通过记叙哀牢山树林中一个小茅屋的建造、照料的故事,生动地表现了雷锋精神在少数民族地区生根开花、不断传递的动人情景,歌颂了人民群众助人为乐的高尚品德。

盘点2:文学常识

15.《最苦与最乐》作者梁启超,字卓如,号任公,别号饮冰室主人,近代改良主义思想家、教育家,广东新会人。晚年任清华学校研究院导师。著有《饮冰室全集》。课文通过举例论证、道理论证、对比论证,证明了未尽责任是人生最大的痛苦,尽责任是人生最大的快乐的论点,告诉我们不能躲避责任、苟且偷生,要勇于背负人生、社会的大责任,体会人生的快乐。

16.《陋室铭》作者是唐代文学家刘禹锡。铭,古代刻在器物上用来警诫自己或者称述功德的文字,后来成为一种文体。《陋室铭》这篇铭文运用托物言志的表现方法,通过赞美简陋的居室,表达了作者不慕荣利,安贫乐道的生活情趣。

盘点2:文学常识

《爱莲说》作者周敦颐,道州人,字茂叔,谥号“元”,宋代哲学家。世称“濂溪先生”。他是宋代理学的创始人。著有《周元公集》。“说”是古代一种文体,可以记事,也可以议论,都是为了说明一个道理。《爱莲说》一文托物言志,以爱莲来表达自己对这洁身自好这种生活态度的赞赏,表达自己对追名逐利、趋炎附势浑浊世风的鄙弃。

盘点2:文学常识

“铭”的文体——铭是一种文体,最初是古代刻在器物、碑碣上的文字,后来发展为一种文体,用来记述事实、功德的文字,述公记行、有时也用来警戒自己或称述功德的文体,这种文体有用韵的特点。如课文《陋室铭》

“说”的文体——说是一种文体,特点是用以陈述作者对社会上某些问题的观点;写法十分灵活,可以叙事,可以议论,都是为了说明一个道理;讲究文采,和现在的杂文大致相近。通常采用以小见大的手法,借讲寓言故事、状写事物等来说明事理,即我们平时所说的“托物寓意”,如课文《爱莲说》。

盘点3:课文内容

13.《叶圣陶先生二三事》从治学、待人、为文等方面记叙叶圣陶先生生前的一些琐事,表现了先生待人宽、律己严的品德。语言平实朴素,感情真挚动人。

14.《驿路梨花》这篇文章,从整体上看是按“我们”的所见所闻的时间顺序组织材料的,是顺叙,在顺叙过程中又有插叙;如果按小茅屋的产生及迁延过程看,又是溯源的倒叙,恰似倒卷珠帘。在情节的安排上,作者巧妙地设置悬念和误会,使情节富有戏剧性。整篇文章,短短的篇幅,却形成了路转峰回、跌宕起伏之势,读来很有味道。

盘点3:课文内容

15.《最苦与最乐》中,梁启超从最苦和最乐两方面来谈人生的责任,告诫我们:人生在世,必须要对家庭、社会、国家以及自己尽到应尽的责任,这样才能得到真正的快乐。

16.《短文两篇》中《陋室铭》《爱莲说》立意鲜明,是作者对自己志趣与节操的表白。我们要体会古人立身处世的崇高境界。

盘点4:人物形象

叶圣陶:待人厚,律己严。作文、做人,力求完美,以身作则,鞠躬尽瘁。

梨花姑娘:助人为乐,充满朝气,淳朴热情。

盘点5:课后习题

第13课 叶圣陶先生二三事

思考探究

一、本文记叙的都是叶圣陶先生日常生活与工作中的小事,作者却给予极高的评价。找出文中评价性的语句,对照所记叙的事情,谈谈你的看法。

参考答案:

示例:“文字之外,日常交往,他同样是一以贯之,宽厚待人。”这句评价对应叙述的小事是:叶圣陶对来访的客人一定要远送,再三道谢,目送离开;即使晚年不能起床,对来探望的客人也还举手打拱,连声称谢。20世纪70年代作者曾去看望叶圣陶不遇,之后叶圣陶十分悔恨,并为作者沦为住旅店而悲伤。这令作者感慨:“想到十年来的社会现象,像叶圣陶先生这样的人竟越来越少了。”

从这些小事和作者的评价看,叶圣陶的德行源于仁心,成于小节,并在任何情况下都能够保持。

盘点5:课后习题

二、作者在第1段说“心里立即罩上双层的悲哀”,这“双层的悲哀”的含义是什么?文中还有类似这样含义丰富的语句,再找一些出来做品析。

参考答案:作者得知叶圣陶逝世时恰在除夕夜,辞旧迎新的鞭炮声倒传来不幸的消息。乐景反衬哀情,倍增其哀,故说是“双层的悲哀”。另外,也可以认为“双层的悲哀”表示两方面的悲哀,一是老年人(作者当时年近八十)对岁月逝去的伤感,二是对叶圣陶先生去世的哀伤。学生言之有理即可。示例语句:“譬如近些年来,有不少人是宣扬朦胧的,还有更多的人是顺势朦胧的,对于以简明如话为佳文的主张,就必付之一笑。”品析:“宣扬朦胧”与“简明如话”对立,前者是让人看不明白,后者是要让人看得明白,大约宣扬朦胧的人认为让别人看明白是不高明的写作,所以才会嘲笑简明如话的佳文。“顺势朦胧”指并不推究用语,只是跟着感觉走,其实是一种不认真的写作态度。这里作者表达含蓄但褒贬分明,值得品味。

盘点5:课后习题

三、叶圣陶先生说:“写成文章,在这间房里念,要让那间房里的人听着,是说话,不是念稿,才算及了格。”怎样理解这种“写话”的主张?本文具有这样的“写话”风格吗?举例说说。

参考答案:叶圣陶的“写话”主张即强调语言的简明、顺畅、通俗、质朴。本文也具有这种“写话”风格,比如:“我第一次见到叶圣陶先生,是五十年代初,我编课本,他领导编课本。这之前,我当然知道他,那是上学时期,大量读新文学作品的时候。”“我编课本,他领导编课本”,随意中透着亲切:“我当然知道他,那是上学时期,大量读新文学作品的时候”,三层意思用三个短句表达,语气舒缓,读来顺口,如同日常说话一般。

盘点5:课后习题

第14课 驿路梨花

思考探究

一、下面的人物分别与小茅屋有过什么故事?谁是小茅屋的主人呢?

“我”和老余 瑶族老人 一群哈尼小姑娘 解放军战士 梨花

参考答案:“我”和老余:在大山深处的梨树林边,发现了小茅屋;在小茅屋中受到照料,得到了食宿帮助;第二天和瑶族老人一起为小茅屋房顶加草,挖排水沟。

瑶族老人:打猎迷路,在小茅屋中得到照料,很感激;专门到小茅屋送粮食,方便路人;和“我”、老余一起修葺小茅屋。

一群哈尼小姑娘:照料小茅屋。

解放军战士:向雷锋同志学习,为方便过路人,建造小茅屋。

梨花:被解放军战士为人民服务的精神感动,照料小茅屋。

他们都为小茅屋做出了贡献,都是小茅屋的主人。

盘点5:课后习题

二、本文构思巧妙,层层设置悬念和误会,使故事情节一波三折。结合课文内容分析这种写法,说说其表达效果。

参考答案:分析写法时可参考“课文研读”中“整体把握”部分的内容。表达效果主要是:通过悬念和误会的安排和展开,使文章波澜起伏、扣人心弦,增强了读者的阅读兴趣。回答时,应结合课文内容来谈。

盘点5:课后习题

三、“梨花”在文中多次出现,所指不尽相同,请找出来,解释各自的含义,并说说这几次出现对全篇结构的作用。再想一想,用“驿路梨花”做标题有什么妙处?

参考答案:“梨花”在文中的多处出现,所指不尽相同。

①“白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!”

自然界洁白美丽的梨树林,给暮色中行走在大山深处的“我”和老余,带去了“有人家”的欣喜和希望。点题,为故事情节的展开做铺垫。

②“一弯新月升起了,我们借助淡淡的月光,在忽明忽暗的梨树林走着。山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。”

实写淡淡月光下轻轻飘落的梨花瓣,营造了美的意境。

③“老人家说到这里,停了一会儿,又接着说下去:‘我到处打听小茅屋的主人是哪个,好不容易才从一个赶马人那里知道个大概,原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘,她说这大山坡上,前不着村后不挨寨,她要用为人民服务的精神来帮助过路人。”

盘点5:课后习题

梨花,是哈尼小姑娘的名字。由此,最物“梨花” 和人物“梨花”建立起关联。

④“这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿花衫的哈尼小姑娘在梨花从中歌唱……”

虚实映村,香气四溢的梨花林与梨花姑娘相映生辉,为全文营造一种景和人融合的意境,也表达了作者对小茅屋“主人”助人为乐精神的赞美之情。照应文题的同时,产生了第二个误会,推动故事情节向纵深发展,

⑤“我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起一句诗:‘驿路梨花处处开。’”

盘点5:课后习题

充满朝气的哈尼小姑娘与洁白的梨花融为一体,花美人更美,“处处开”展示了雷锋精神不断发扬光大的旺盛生命力,升华了文章主题,再次点题,题文相映,首尾呼应,使作品结构严谨,浑然一体。

用“驿路梨花”做标题的妙处:文中的“驿路”,指过往行人所走的道路。它是“我”和老余在边疆行走的道路,是雷锋助人为乐精神长盛不衰的地域见证。“驿路梨花”是盛开在边疆驿路上的梨花,在作者笔下,这既是自然界的梨花:开满枝头、洁白如雪、香气四溢;又是梨花姑娘:助人为乐、充满朝气、淳朴热情;还是雷锋同志助人为乐精神的象征:盛开无华、生生不息,代代相传;也是边疆民族优良民风的体现:朴实热情、知恩图报、从善如流。“驿路梨花”将标题与主题,形式与内容,梨花的自然美和人物的心灵美,巧妙联系,和谐一体;同时,“驿路梨花”语出陆游的诗,这也为文章增添了文化的韵味。

盘点5:课后习题

第16课 短文两篇

思考探究

一、朗读课文,说说这两篇文章在语言风格上有什么不同。

参考答案:两篇文章都是骈散结合。《陋室铭》以骈句为主,句式整齐、节奏分明、音韵和谐;《爱莲说》以散句为主,句式长短相间、错落有致、富于变化。

盘点5:课后习题

二、《陋室铭》结尾弓引用孔子的话“何陋之有”,有什么深意?与同学交流一下,在物质生活日益丰富的今天,应该如何看待作者所说的“惟吾德馨”?

参考答案:第一问答案可参考“课文研读”中“整体把握”部分。第二问应组织学生自由交流,从“德馨”的表现入手,探讨精神追求与物质满足之间的关系,切忌以老师的结论代替学生的思考、质疑。

盘点5:课后习题

三、《爱莲说》称莲为“花之君子”,根据课文内容,说说作者心目中的君子具备哪些美好品质。和同学讨论一下,如何理解“出淤泥而不染”的人生境界?

参考答案:可参考“课文研读”中“整体感悟”部分。应鼓励学生依据文本内容生“出淤泥而不染”的人生境界,重在思考发联想,不必一一对寸应,答案也不必唯一。理解“洁身自好”的传统美德在现实中的表现和价值。讨论应充分尊重学生的所见所闻、所思所想

盘点5:课后习题

五、“之”有时充当代词;有时相当于助词“的”;有时用于标明前置宾语;有时用在主语和谓语之间,取消句子独立性。辨析下列句子中的“之”字各属于哪种用法。

1.何陋之有

2.水陆草木之花,可爱者甚蕃

3.予独爱莲之出淤泥而不染

4.友人惭,下车引之

5.知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

参考答案:1.宾语前置标志。 2.助词(“的”)。

3.取消句子独立性。 4.代词。

5.代词。

THANKS

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读